(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=06.09.2000 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 02.08.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie,

Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Denken und hier speziell zum Grundbegriff:

Denken [Definition]

Eine wichtige psychologische Grundfunktion. Einführung

in die Denkpsychologie

aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie

Zur Aktualisierung am

1.6.2010 * Zur

neuen Defintionsseite Denken als Erleben

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Die Welt ist alles, was der Fall ist. [Wittgenstein, TLP Satz

1]

"Denken steckt in jeder Leistung, vom Wahrnehmungsakt bis zur Sprache."

[Jaspers 1948, S. 163]

Ich denke, du denkst, ich habe gedacht, du dachtest, ich sollte

... [> Laing] in

profaner Form:

"Wenn Du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ..."

[Video,

Text]

_

Zusammenfassung

- Summary -Abstract.

Denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung

setzen. In dieser Arbeit wird die Denkpsychologie aus allgemeiner und integrativer

Sicht so aus Basisbegriffen und einfachen Grundversuchen aufgebaut, wie

sie in der psychologischen oder psychotherapeutischen Erkundungssituation

angewendet werden kann, um das Erleben eines Menschen verständlich

und kontrollierbar zu erfassen. Hierbei wird auf die Geschichte und Entwicklung

der Denkpsychologie sowie der anderen Wissenschaften, die sich mit dem

Denken und seiner kognitiven Umgebung befassen, bis in die Gegenwart Bezug

genommen und ihre Ergebnisse, Begriffe und Methoden, soweit sie für

unsere Ziele und Zwecke nützlich erscheinen, einbezogen. Als grundlegender

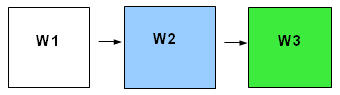

struktureller Rahmen wird in Anlehnung an Popper eine drei Welten-Perspektive

(W1 [Physik], W2 [Psychologie], W3 [Objektiver Geist/ Kulturwelt]) eingenommen,

wobei W3 - im Unterschied zu Popper - eher reduziert als Welt der Zeichen

und nicht im Sinne einer Welt des objektiven Geistes interpretiert wird.

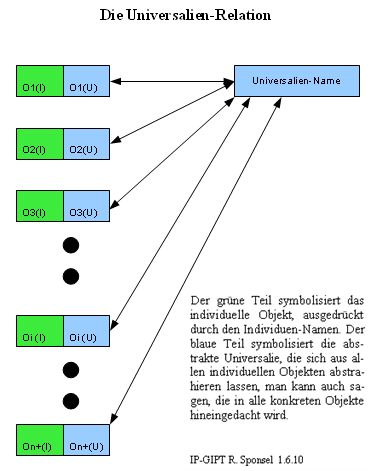

In der wichtigen Universalienfrage

tendiere ich - nach

Stegmüller

höchstens zum konstruktiven Konzeptionalismus.

Fragt man einen Menschen: "Wie

geht es Ihnen?" so fordert man ihn auf zur Innenschau. Man setzt

voraus, dass er die Frage versteht - womit wir beim

Denken sind - , sie annehmen und ausführen kann. Wenn auch die Frage

auf das Befinden abzielt, also mehr die affektive Seite (Antrieb, Gefühle,

Wünsche und Bedürfnisse, Stimmung, Verfassung) betrifft, so ist

dieses in der Innenschau zu erfassen, in Begriffe und Worte und Sätze

zu bringen, wozu auch das Denken benötigt wird. Eine andere wichtige

Frage ist oft, die Beratungs- oder Therapieziele betreffend: Was möchten

Sie? Dem könnte die Frage nach den Beschwerden oder Symptomen

vorausgehen: woran leiden Sie oder was stört Sie?

Diese Arbeit gibt eine Antwort auf die Frage: Wie

erkundet

man nun das Erleben und Denken, das ja immer eingebettet ist in

einen unaufhörlichen

Bewusstseinsstrom,

in eine Erlebens- und Gesamtbefindlichkeit, in eine Situation? Wie unterscheidet

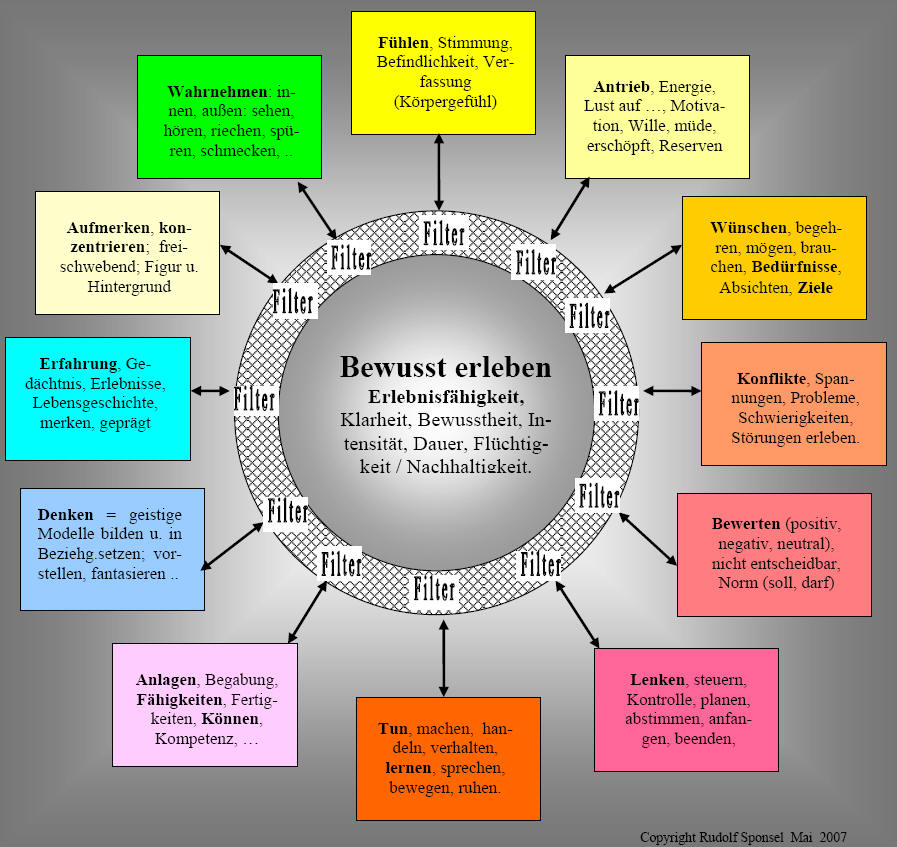

sich Denken überhaupt von den anderen wichtigen psychischen Grundfunktionen,

wie wahrnehmen, bewusst sein, aufmerken, konzentrieren, wünschen,

bedürfen und brauchen, wollen, fühlen, empfinden, spüren,

vorstellen und phantasieren, erinnern, merken, lernen und lenken? Lassen

sich die psychischen Elementarfunktionen überhaupt unterscheiden

und voneinander trennen, d.h. ein Ganzes teilen und fixieren

oder

festhalten? Damit haben wir schon mehrere wichtige elementare Denkfunktionen

benannt: ein

Ganzes teilen, fixieren oder festhalten,

unterscheiden

und trennen.

Ziel ist letztlich, die schwierig zu fassenden psychischen

Elementarbegriffe - hier im Umfeld denken - über einfache Versuche,

die im Grunde fast jeder durchführen kann, so zu normieren, dass eine

intersubjektiv kontrollierbare Kommunikation nicht nur theoretisch, sondern

vor allem auch praktisch im Sinne meines Ideals der Einheitswissenschaft

gefördert wird.

Zum Aufbau der Arbeit: 1. Zunächst wird der

"reine" psychologische Denkbegriff entwickelt und abgegrenzt von anderen

wichtigen psychischen Funktionen wie z.B. sprechen oder vorstellen. 2.

werden die Hauptfunktionen des Denkens (Repräsentation und Verstehen

der Welt) erörtert. Es wird aus dem weiten Feld der denknahen Worte

und Begriffe, die die deutsche Sprache bereitstellt, berichtet. Sodann

werden exkurshaft einige wichtige denknahe Begriffe - Begabung, Dummheit,

Intelligenz, Bildung - erörtert und abgegrenzt. 3. werden systematische

und chronologische (Zeittafel) Ausführungen zur Geschichte der Denkpsychologie

und ihrer Ergebnisse dargestellt. 4. werden die Methoden der Denkpsychologie

und ihrer Umgebung mitgeteilt. 5. wird der systematische und experimentelle

Aufbau allgemeiner und integrativer Denkpsychologie anhand einfach durchzuführender

Versuche entwickelt. 6. beschäftigt sich zunächst mit dem Weltbild

eines Säuglings, Kleinkindes, Kindergartenkindes, Vorschulkindes und

Grundschulkindes. Sodann wird ein begrifflicher und relationaler Aufbau

der Welt entworfen, wie er für einen durchschnittlich gebildeten Jugendlichen,

Heranwachsenden oder Erwachsenen gegliedert werden kann. Damit ist

die Denkpsychologie im engeren Sinne abgeschlossen. 7. beschäftigt

sich mit den vielfältigen Störungen und Erkrankungen des Denkens,

reicht also teilweise weit in das Gebiet der Psychopathologie hinein. Und

8. schließt mit den Behandlungsmöglichkeiten des Denkens an

Kapitel 7 an. Im Anhang sind der wissenschaftliche Apparat, Literatur,

Links und andere Hinweise untergebracht.

Zur Aktualisierung: Die Grundidee, Denken als Sprache des Geistes, wurde im September 2000 im Internet quasi als erstes Kapitel publiziert und wurde nach intensiver Arbeit seit Dezember 2009 am 1.6.2010 auf 8 Kapitel erweitert. Organisatorische Anmerkung: Nachdem der Text ziemlich umfangreich wurde, werden künftige Erweiterungen und Vertiefungen ausgelagert und verlinkt. Hinweis: Zur neuen Defintionsseite Denken als Erleben

1 Einführung: erste Unterscheidungen und Näherungen

Wort und Begriff denken sind im Alltagssprachgebrauch Homonyme, d. h. Wort und Begriff haben viele Bedeutungen und werden ganz unterschiedlich verwendet. Denken wird für Bewußtseinsinhalte ausdrücken, erleben, für etwas bewußt sein, für erinnern, überlegen, meinen, werten, beurteilen, schließen, vorstellen, phantasieren, für Erlebnisinhalte, die sprachlich formulierbar sind, verwendet. Damit sind wir bei einer grundlegenden Schwierigkeit der Psychologie und Psychotherapie, nämlich dem Problem der klaren Fassbarkeit ihrer "Gegenstände". Woran erkenne ich, daß ich oder ein anderer denkt und nicht fühlt, vorstellt, empfindet, wahrnimmt, erinnert, "Bewußtseinsfilme dreht" = tagträumt oder lernt? Man erkennt an dieser Frage sofort die oben erwähnte grundlegende Schwierigkeit der Psychologie und Psychotherapie. Häufig wird denken mit sprechen gleich gesetzt, was ich nicht nur für unangemessen, sondern sogar für falsch halte.

Denken

und Sprechen - Denken nennen wir die Sprache des Geistes

_

|

(Klix, Erwachendes Denken, 1993, S. 130.) |

Sprache fassen wir hier so allgemein, daß auch das Denken als Sprache des Geistes interpretiert werden kann. Die natürliche Alltagssprache und die Sprache des Denkens sind in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie nicht identisch. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Ich halte es für einen fundamentalen Fehler, das Denken oder die "Denksprache" mit der natürlichen Alltagssprache gleichzusetzen und damit zu verwechseln. Menschen, die der natürlichen Alltags-Sprache nicht mächtig sind, z. B. Taubstumme, könnten dann ja nicht denken, wenn die Denksprache der natürlichen Alltagssprache gleichgesetzt würde. Auch die Tiere könnten nicht denken, was jeder sorgfältigen Beobachtung entgegenstünde, vollzöge man diese unzulässige Gleichsetzung.

Denken und Sprechen. Definition: Denken und Sprechen sind zwei verschiedene psychologische Grundfunktionen. (1). Satz: Denken ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Fähigkeit kommunikativ zu sprechen. Axiom: Denken ist grundsätzlich unabhängig von der Fähigkeit zu sprechen (es sei denn, man definiert Denken als Sprache des Geistes). Wollte man das Axiom beweisen und damit aus ihm einen Satz machen, würde man für die Versuche irgendeine Art der Sprache anwenden müssen und damit in einem logischen Zirkel landen - daher das Axiom. Genauere Ausarbeitungen überlassen wir den psychologischen WissenschaftstheoretikerInnen.

Die Wirklichkeit oder besser noch "Welten" werden also mit Hilfe einer Sprache konstruiert. Voraussetzung dafür, daß dies gelingen kann, ist, daß die Sprache die entsprechenden Elemente der Wirklichkeit und ihrer Relationen darstellen kann. Die Sprache entwickelt sich natürlich aus den Kommunikationsinteressen, die wiederum in den grundlegenden Bedürfnissen und Interessen der Sozialgemeinschaft wurzeln. Tatsachen der Wirklichkeit können möglicherweise nicht abgebildet werden, weil die Sprache hierfür keine Strukturelemente entwickelt hat. Andererseits kann eine hinreichend entwickelte Sprache Konstruktionen von Phantasiewirklichkeiten erlauben, die es realiter so gar nicht gibt. Wenn der Mensch selbständig zu denken beginnt, hat er schon eine Wirklichkeitsstruktur verinnerlicht, nämlich diejenige, selbst wenn er taubstumm ist, die seiner Wahrnehmungs- und Interessenwelt und seiner sozialen Bezugsgruppe entspricht.

Denken "ist"

nicht sprechen und sprechen "ist" nicht denken. y

Denken

bedeutet geistige Modelle bilden und / oder zueinander in Beziehung setzen.

Denken kann in oder mit einer Sprache kommuniziert werden. Wir sollten

daher die primäre Denksprache von der sekundären Kommunikationssprache

unterscheiden.

Anmerkung: Diese Definition des Denkens

wurde in Sponsel

(1995, S. 126) formuliert.

Der alltagssprachliche und bildungsübliche Denkbegriff beinhaltet sowohl y Vorstellen als auch y Phantasieren. Für einen strengen terminologischen Aufbau ist indessen eine differenzierte Betrachtung zu empfehlen, unter keinen Umständen aber eine Gleichsetzung. Wir können aber Vorstellungen als geistige Modelle von Wahrnehmungen und Phantasien als geistige Modelle von Möglichkeiten auffassen, dann ergeben sich Vorstellen und Phantasieren als spezielle und differenzierte Formen des Denkens.

Denken ist auch nicht

gleich

vorstellen, ein fundamentaler Fehler, den die SchöpferInnen

des sog. Neurolinguistischen Programmierens begehen. Exkurs: Falscher

Ansatz bei den NLP-Begründern Grinder & Bandler, die meinen (1984,

S. 313): "Die meisten Menschen erleben ihre Informationsverarbeitenden

Prozesse als Einheit und nennen es »Denken«; Bandler und Grinder

haben jedoch festgestellt, daß es sinnvoll sein kann, das Denken

nach den verschiedenen Sinnesmodalitäten, in denen es stattfindet,

zu unterteilen. Wenn wir Informationen innerlich verarbeiten, tun wir das

visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch oder gustatorisch."

Hier wird offensichtlich "denken" mit "vorstellen" gleichgesetzt, wobei

wir unter vorstellen die Repräsentation einer im Gedächtnis gespeicherten

Wahrnehmung im Bewußtsein verstehen. Das "Denken", worunter wir das

Bilden von geistigen Modellen verstehen, ist bei den meisten Menschen abstrakt

und unanschaulich, weshalb Verfahren, die nur das Denken des Menschen ansprechen,

auch nicht sehr tief gehen, wie alle therapeutisch Tätigen wissen.

Wie soll aber der Denktyp eines Menschen erkannt werden, wenn man den Vorstellungstyp

meint und ihn damit verwechselt? Ende_Exkurs.

Anmerkung: Auch Gottlob Frege verwendet in "Der

Gedanke" einen von der Psychologie abweichenden Vorstellungsbegriff.

Wir stellen hingegen fest: y Vorstellen bedeutet, Wahrnehmungen aus dem Gedächtnis aufrufen und im Bewußtsein repräsentieren. y Vorstellen von dieser strengen psychologischen Definition ist also nichts anderes als Wahrnehmungen erinnern und apperzipieren; und eine y Vorstellen ist eine im Bewußtsein repräsentierte erinnerte Wahrnehmung. Demgegenüber ist die y Phantasie um Elemente angereichert, die keiner Realwahrnehmung entsprechen müssen. Phantasiere ich Pegasus, ein Pferd mit Flügeln, so ist so ein Wesen in der Natur nicht wahrnehmbar, allenfalls im Film oder im Zirkus, in einer Werkstatt der Illusionen hergestellt, also nur virtuell existent.

Die Sprache wird von den Interessen der Kommunikatoren und ihren Erfahrungen geprägt. So haben Eskimos viele Begriffe für "weiß" und Wüstenbewohner viele Worte für "sandfarben". Unsere Erfahrung ist, daß die Zeit nicht umkehrbar ist und sich nach vorwärts, in die Zukunft hinein entwickelt. Weil wir das so erleben und erfahren, glauben wir im Laufe der Zeit, daß sich die Zeit nicht zurück entwickeln kann, daß es eine Reise in die Vergangenheit nicht gibt. Wir neigen also aufgrund persönlich eindringlicher Erfahrungen und Erlebnisse dazu, das Erlebte für ein Naturgesetz oder für die Wirklichkeit zu halten. Ist ein Nachbar zu mir immer mürrisch, habe ich ihn nie anders gesehen, bin ich geneigt zu glauben, daß er so ist, obwohl ich eigentlich nur sicher wissen kann, daß er bislang zu mir so gewesen ist. Sage ich z. B. weiter, das i s t ein mürrischer Kerl, habe ich unzulässig generalisiert, ich gehe weiter, als ich sollte und darf. Ich verlasse meine Erfahrungsbasis. Ich habe eine Einstellung, ein Stereotyp, ein Vorurteil, gebildet.

Unsere Vorstellung von der Welt wird also sehr beeinflußt, von unseren Erfahrungen, von der Kommunikation mit anderen und von unseren Interessen, Wünschen und Motiven. Wissenschaft ist nun ein Unterfangen, das die Welt und die Ereignisse auf allen Repräsentations-Ebenen zutreffend erfassen will. Zwischen Modell und Wirklichkeit besteht eine Äquivalenzrelation der - jeweils bezüglich bestimmter Zwecke und Ziele betrachteten - relevanten Elemente und ihrer Beziehungen, die mehr oder minder richtig sein kann - dann repräsentiert das Modell die Wirklichkeitsstücke mehr oder minder korrekt - oder nicht.

Wissenschaft, Denken und Sprache: Wissenschaftliche Theorien sind in Sprache ausgedrückte Modelle, Repräsentationen von allgemeinen oder speziellen Wirklichkeiten oder Teilen davon.

Beispiel

zur Selbstuntersuchung des Denkprozesses: Damit das Ganze nicht so

trocken bleibt, hier eine psychologische Denkaufgabe, die einiges erhellen

können sollte: Versuchen Sie, einem Unkundigen zu erklären,

was Unteilbares bedeuten soll! Sie werden bei der Lösung

der Aufgabe feststellen, daß diese nicht so einfach ist. Man muß

denken und die Aufgabe, den Sachverhalt erst einmal erfassen. Eine Möglichkeit,

das Denken psychologisch zu studieren ist, die Versuchsperson nach entsprechender

Einübung und Training zu bitten, laut zu denken.

Die eigenen Gedanken dem Ablauf nach auf ein Tonband sprechen läuft

auf dasselbe hinaus.

Nun, was haben Sie festgestellt: daß

dies eine schwierige und auf Anhieb nicht zu lösende Aufgabe ist?

Welten. Der Ursprung des Denkens liegt sicher in der Repräsentation der Wahrnehmungswelt. Eine ganz wichtige Aufgabe des Denkens ist daher die Repräsentation nicht nur der Wahrnehmungswelt, sondern der Welten, die sich aus der Perspektive des Menschen ergeben. Die Relativität der menschlichen Perspektive und die Unzulänglichkeit seiner Wahrnehmung auf der einen Seite und die spezifisch menschliche Perspektive auf der anderen Seite führen zu einer Vielzahl von Welten: objektive Welt (die unabhängig vom menschlichen Bezugssystem gelten soll: die Welt der Naturwissenschaft: Physik, Chemie, Biologie und ihrer Derivate wie z. B. die Technik), die intersubjektive Welt, wie sie sich Menschen mit gleichartigen Wahrnehmungssystemen phänomenologisch darstellt, gruppensubjektive Welten wie sich sich bestimmten ökologischen und interessengeleiteten Gruppen darstellt (Sozialwissenschaften, Soziologie, Sozialpsychologie) und die subjektiven Welten wie sie sich den idiographischen Fragen und Problemen von Individuen (Medizin, Psychologie, Kultur- und Kommunikationswissenschaften). Hinzu kommen noch die Modi der wirklichen Welt, möglicher Welten und normative Welt (erwünschte oder gesollte Welten). Ausführlicher hier.

Da diese verschiedenen Perspektiven und Modi auf komplexe Weise miteinander vernetzbar sind, ergeben sich nicht selten erhebliche Komplikationen und zahlreiche Mißverständnisse in der Kommunikation beim Austausch des Denkens. Hinzu kommt, daß die Sprache in steter Entwicklung und im Fluß ist. Erschwerend ist weiter die häufige babylonische Sprachverwirrung in den sogenannten nicht-exakten Wissenschaften.

Denken und Wissenschaft. In der Wissenschaft geht es in erster Linie um die Repräsentation (Modellbildung) der objektiven Welt. Die allgemeine Denkpsychologie könnte hierzu allgemeinste geistige Modelle elementarer und vielfach ähnlicher Wirklichkeitselemente, Wirklichkeitsstrukturen, Ereignis- und Geschehensmodelle beitragen.

Denken ist nur zu einem geringen Teil an das Bewußtsein gebunden und insofern auch nur zum Teil ein bewußter Prozeß. Und es ist vielfach auch nur am bewußten Ende des Denkprozesses ein logisch anmutender und klarer Prozeß, den man gewöhnlich als rational bezeichnet. Die Wirklichkeit des Denkprozesses ist gut mit dem geistigen Modell der Eisberg-Analogie beschreibbar: nur die kleine aus dem Wasser herausragende Spitze ist nachvollziehbar logisch, klar, bewußt, der "Hauptsachenrest" spielt sich im Halb- bis Unbewußten ab. Auch diese Tatsache macht die Erforschung des wirklichen und vollständigen Denkens so schwierig. Hinzu kommt, daß es nicht oft blitzschnell verläuft und auch von der Geschwindigkeit des Ablaufes her eine Untersuchung sehr erschwert. So gesehen ist die Psychoanalyse grundsätzlich auf dem richtigen Weg, indem sie die Bedeutung der unbewußten Prozesse erkennt und betont. Statt aber wissenschaftliche Methoden zu entwickeln, die den Fakten und Problemen der unbewußten Prozesse Rechnung tragen, ist man beim esoterischen bloßen Meinen im wesentlichen auf Freuds Niveau stehen geblieben, und das ist nun auch keine Lösung.

Definition Denken

Zur Definition des Denkens wird im Rahmen der elementaren Dimensionen

der Erlebensforschung eine eigene Seite erarbeitet.

| Denken ist eine psychologische

Grundfunktion und bedeutet geistige Modelle von Sachverhalten bilden

oder zueinander in Beziehung setzen.

Denken kann als die (Primär-) Sprache des Geistes angesehen werden (gegenüber den Sekundär-Sprachen mit KommunikatorInnen). Damit ist der Begriff denken auf den Begriffsverschiebebahnhof geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen verschoben. Es muss daher geklärt und erklärt werden, was geistige Modelle oder zueinander in Beziehung setzen bedeuten soll. Als Grundbegriff wäre geistiges Modell nicht definierbar. Aber man kann über Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend klar machen, wie man geistiges Modell verstehen kann. Beispiele für geistige Modelle: Baum, Himmel, Gedanke, ist, oder, auf, ab, Richtung, Angst, Absicht, Urteil, Prädikat, Aussage, Gedächtnis. Als elementarstes geistiges Modell kann man einfache Begriffe betrachten. Nach der Anzahl der Begriffe, kann man dann verschiedene Stufen oder Komplexitätsgrade unterscheiden. Stufe 1: Begriff als einfachstes geistiges Modell. Stufe 2: Zwei Begriffe, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Stufe 3: Drei Begriffe, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Stufe n: n Begriffe, die zueinander in Beziehung stehen. Theorem: Begriffe, die zueinander in ein einer gesetzesartigen oder regelhaften Beziehung stehen. Theorie: verknüpft mehrere Theoreme, z.B. Theorie der Assoziation. Anmerkung-1: Im Alltag und in der Bildungssprache

bedeutet denken eine Vielzahl von psychologischen Funktionen: Vorstellung,

Phantasie, Bewußtseinsinhalte vergegenwärtigen oder reflektieren,

erinnern, urteilen, schließen, empfinden, fühlen, wahrnehmen,

werten, konstruieren u.a.m.

"... Wenn die Denkkraft der Seele mit dem Bewußtseyn, mit dem Unterscheiden, mit dem Ueberlegen der Idee, die sie vor sich hat, beschäftiget ist; so ist sie schon als eine Denkkraft thätig, und wirket auf eine vorzügliche Art nach einer bestimmten Richtung hin. Sollte sie nun in demselben Augenblick auch über diese ihre Thätigkeit reflektiren, so müßte sie die nemliche Arbeit zugleich auf diese Thätigkeit verwenden. Kann sie aber ihr Vermögen des Bewußtseyns zerspalten, und mit Einem Theil desselben bey der Idee von der Sache, und mit dem andern zugleich bey der Anwendung, die sie von dem Vermögen machet, wirksam seyn? Sie müßte alsdenn noch mehr thun, als auf zwey Sachen auf einmal aufmerken. Dieß letztere läßt sich noch wohl auf eine gewisse Weise thun, aber wenn sie ihre Aufmerksamkeit und ihr Gewahrnehmungsvermögen auf eine Idee verwendet, wie will sie solche denn zugleich auf ihre eigene Aufmerksamkeit und auf ihr eigenes Gewahrnehmen verwenden? Indem wir denken, und dieß zeiget sich am deutlichsten, wenn wir mit Anstrengung und mit einem glücklichen Fortgange denken, wissen wir nichts davon, daß wir denken. Sobald wir auf das Denken selbst zurücksehen, so ist der Gedanke entwischet, wie das gegenwärtige Zeitmoment, das schon vergangen ist, wenn man es ergreifen will.Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, denn für das Vorstellen konnte ich beweisen, dass man sich selbst beim Vorstellen beobachten kann. Wieso sollte das für andere elementare Dimensionen des Erlebens wie z.B. das Denken nicht gelten? Auch ist nicht ausgemacht, ob nicht zwei ICH-Konstruktionen sinnvoll sind, eines, das handelt und eines, das dieses Handeln beobachtet und lenkt. Viele Paradoxien, Antinomien oder Aporien des ICH-Erlebens könnnten dadurch verschwinden. Schließlich ist es auch allgemeine Erfahrung: es gibt Handeln und Tun und es gibt Aufsicht und Lenken, Steuerung, Regelung des Handelns und Tuns. |

2

Grundaufgaben des Denkens:

1. Geistige Re-Präsentation und 2. Verstehen der

Welt

2.0 Philosophischer Einstiegs-Exkurs zur Erkenntnistheorie.

Erkenntnistheoretischer Hauptsatz: Jede Erkenntnis irgendeines Sachverhalts erfolgt durch ein erkennendes System und seine Filter. Erkennen eines Sachverhalts gibt es nur relativ zu einem erkennenden System, d.h. erkennen ergibt sich aus dem Zusammenspiel Erkennendes System und Sachverhalt. Das Ding an sich gibt es nicht, daher sollte man es gar nicht erst suchen, weil man es nicht finden kann. [Q] Aber man kann dem Objektiven sehr nahe kommen.

Die Denkpsychologie hat seit langem bedeutende Vorfahren:

1) die Mathematik und Logik als bislang höchste Form reinen Denkens,

2) die Erkenntnistheorie, früher meist von von Philosophen, heute

teilweise von WissenschaftstheoretikerInnen betrieben und 3) die empirischen,

besonders die sehr erfolgreichen Natur-Wissenschaften. Nicht zu vergessen

ist natürlich das Denken im Alltag. Fast alle Menschen denken nahezu

ständig. Das Denken spielt sozusagen eine überragende Rolle im

Leben. Das Denken ist somit Forschungsgegenstand vieler Wissenschaften,

einschließlich des alltäglichen Denkens. Nur in diesem Punkt

hat

Ryle mit seiner Kritik an der Denk-Psychologie

recht.

Die philosophische Erkenntnistheorie führt

aber leider nicht weiter, weil sie nur

auf das Denken setzt. Das ist zwar auch in der Mathematik so, aber

dort diszipliniert der Beweis

sehr streng und sehr radikal. Ansonsten sind die meisten Wissenschaften,

die diesen Namen verdienen, an die Erfahrung gebunden und werden auch an

ihr geprüft. Aber nicht nur die mathemathematische Beweisstrenge,

auch die empirische Anbindung fehlt der Philosophie in ihrer

genuinen Denkpraxis meist gänzlich, so bleibt sie meist auf dem Niveau

von Theologie, Meinungsideologien oder anderen Glaubensgebäuden stehen

(Ausnahmen). Daher soll der Ausflug in die philosophische

Erkenntnistheorie sehr kurz gehalten werden.

Gibt es die Welt, das Ding an sich [Kant,

Eisler],

also eine "objektive" Welt? Oder gibt es die Welt immer nur relativ

zu einem Erfassungs- , Erkenntnis- und Konstruktionssystem? Obwohl wir

das Ding an sich [Kant,

Eisler]

per definitionem eigentlich gar nicht erkennen können, braucht es

das auch nicht, wie uns besonders die Naturwissenschaften zeigen und vormachen.

Die Wissenschaften haben ihre Erkenntnisse unabhängig von ihrer Stellungnahme

zum Ding an sich [Kant,

Eisler]

und der Philosophie gewonnen. So gesehen kann man also getrost auf die

nur

denkende Philosophie verzichten. Denken, vor allem richtig denken, ist

zwar eine notwendige Bedingung für wissenschaftliche Erkenntnis und

Fortschritt, aber sie reicht natürlich längst nicht hin.

Die Begrenztheit unseres direkten Erkenntnisvermögens

durch unsere Sinne wurde durch die Entwicklung von Meßgeräten

wenn auch nicht gänzlich überwunden, so aber doch sehr stark

erweitert. Wir wissen dank der (Natur-) Wissenschaft über die Welt

viel, viel mehr als wir nach unseren Sinnesorganen wissen könnten.

Das eben ist der große Vorzug aller Wissenschaft:

sie erweitert unser naives Erfahrungswissen, unser gewöhnliches Denken

oder unseren naiven Glauben. Dieses Wissen ist wesentlich eine Errungenschaft

des wissenschaftlichen Denkens.

Die alte Frage nach dem Ding an sich hat im 20.

Jahrhundert eine neue und radikale Interpretation durch den Konstruktivismus

erfahren, wobei mit diesem oft in vulgärkonstruktivistischer

Manier das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet wird. In der

Wissenschaftstheoretischen Bewegung sind nicht wenige fragwürdige

Geister unterwegs und es ist manchmal sehr schwer, die Spreu vom Weizen

zu trennen.

Die allgemeinen wissenschaftstheoretischen Hilfsmittel

zum Verstehen der Welt behandle ich unter den Methoden 4.3

2.1. Geistige Re-Präsentation

Als erste Grundaufgabe des Denkens kann gelten: Geistige Modelle der Welt (einschließlich von sich selbst) bilden und zueinander in Beziehung setzen, wobei in Beziehung setzen schon ein gewisses Verstehen - zumindest erste (implizite) Hypothesen - bedeutet, wodurch 2.1 und 2.2 zusammenhängen. Wahrscheinlich ist eine isolierte begriffliche Erkenntnis ohne begriffliche Umgebung und Kontext auch gar nicht möglich. Die Welt-Repräsentation ist - psychologisch gesehen - geistig aus Begriffen aufgebaut, die zueinander in Beziehung stehen und dadurch eine Re-Präsentation der Welt ermöglichen. Jeder Mensch erschafft - meist ohne das besonders zu bemerken, er denkt "einfach" - seine eigene subjektive Welt. Naive Menschen halten ihre eigene subjektive Welt für die Welt schlechthin und glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihnen erscheint, wie sie sie erleben. Kritische Geister wissen um die Subjektivität und Relativität ihrer Konstruktionen. Die persönliche Erschaffung eines Modells der Welt oder von ihren Teilen ist eine konstruktive Leistung, die mit anderen Modellen, auch anderer Menschen, teilweise übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann. So lässt sich auch der schwierige Wahrheitsbegriff als Relation zwischen Wirklichkeitsmodellen vernünftig begründen

2.2 Verstehen

der Welt

Wozu brauchen Lebewesen ein Verständnis der Welt? Nun, die Antwort

hat Darwin gegeben. Wer seine Welt verstehen kann, überlebt eher und

lebt womöglich auch besser. Verstehen der Welt dient also der Sicherung

der Existenz und ihrer Qualität. Geht man von diesen beiden

Elementarzielen aus, so sollte auch Erziehung, Schule, Ausbildung, Arbeit

und Beruf an diesen Elementarzielen ausgerichtet sein. Leider lernt man

- gemessen an den beiden Elementarzielen - viel überflüssigen

Plunder in der Schule, aber nicht das das, was man in seinem Leben wirklich

brauchen kann und weiter führt.

Ausgehend von den beiden Elementarzielen, die Existenz

und ihre Qualität zu sichern, käme es in der Hauptsache darauf

an, die Welt, sich selbst und die anderen so zu begreifen, das sich einem

Zusammenhänge, Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten erschließen.

2.3

Das weite Feld denknaher Worte und Begriffe in der deutschen Sprache.

Besondere Denkbegriffe, Spezifikationen, denknahe Begriffe, Denkweisen,

Umgebung und Faktoren A-Z.

Sieht man sich die Worte und Sprache um den Begriff des Denkens an,

stellt man fest, dass das ein riesiges Gebiet ist. Es reicht auch in andere

psychische Funktionsbereiche hinein (Beurteilen und Bewerten, Entscheiden,

Verhalten, Tun- und Lassen, Anpassen und Gestalten) und setzt auch andere

voraus, z.B. Erfahren und Erleben, Begabung, Wahrnehmung, Gedächtnis,

Beurteilen, bewerten; planen; entscheiden; lenken; merken, lernen, wissen,

können; vorstellen, phantasieren, konfabulieren; Begabung, Fähigkeiten,

Gedächtnis, Intelligenz, Klugheit, Kreativität, Problemlösung,

Dummheit. Einstellung, Vorurteil. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Interesse,

Wünsche, Bedürfnisse, Motivation. Wille, Anpassungs- und Gestaltungsfähigkeit.

Das theoretische und praktische Werkzeug für genaue begriffliche Unterscheidungen

wird in Kapitel 5 entwickelt.

Die Denkpsychologie im engeren Sinne ist inzwischen

- wie die Psychologie - als eigene wissenschaftliche Disziplin über

100 Jahre alt und hat in dieser Zeit sehr viel wissenschaftliches Material

erarbeitet. Im Zuge dessen wurden auch viele Denkbegriffe und solche aus

ihrer kognitiven Umgebung geschaffen. Die größte sprachliche

Materialsammlung wurde im deutschen Sprachraum von Dornseiff

1955 auf 23 Seiten mit ca. 250 Worten pro Seite zur Verfügung

gestellt, was dann rund 6000 Worte ergibt (Beispiele

hier).

Stoffsammlung: Denkbegriffe, Spezifikationen

und ihre kognitive Umgebung

Vorbemerkung: Die folgenden, teilweise redundanten Wort-

und Begriffsschöpfungen erfassen lediglich, welche Worte in der denkpsychologischen

Literatur gebraucht werden [In eckigen Klammern ein Nachweisbeispiel aus

der Literatur; viele Worte und Begriffe kommen auch bei mehreren AutorInnen

vor: die Nennung steht lediglich für eine Belegstelle, die

meist nicht den Erfinder der Wortschöpfung angibt]. Über den

wissenschaftlichen oder praktischen Sinn und Nutzen ist damit nichts gesagt

(D.:= Denken). Denken einschließlich der Denkstörungen oder

der Denkprozess im engeren Sinne gefettet; Charakterisierende

Kennzeichnungen können voran- oder nachgestellt sein. Die Auswahl

zeigt, welche Komplexität und Vielfalt zum Denkraum gehört.

Abgleiten d. Gedanken [Zeigarnik]

* Ablenkung [?] * Absolut richtiges D. (Geiger

S. 41) Abstraktes D. [AEM]

* Abstraktionsarmes D. [Bleuler]

* Agnosie [Franke]

* Aha Erlebnis [Hussy

1] *

Aktives D. [Langer]

* Aktivieren [Dörner74]

* Allgemeines D. [Graumann]

* Alltagsdenken (Jedermannsdenken) [Hussy

2] * Analoges D. [Vester85]

* Analogie [deWitt;

Hofstadter]

* Analogieschluss [Hussy

1] *

Analytisches D. [Graumann]

* Anarchistisches D. [1: 2: Feyerabend]

* Anfangszustand [Dörner79]

* Anschauliche Modelle beim D. [Oerter]

* Anschauliches D. [Arnheim]

* Archaisches D. [Klix1980,267]

* Archetyp [Jung] * Argumentieren [?] * Assoziationslockerung [Bleuler]

* Assoziatives D. [Graumann]

* Auf der Zunge liegen [?] * Aufmerken

[] * auswählen [] * Autistisches

D. [Bleuler]

* Autistisch-undiszipliniertes D. in der Medizin [Bleuler21]

* Autonomes D. [?] * Begabt, Begabung [?] * Begriffliches

D. [Selz; Graumann]

* Begriffsgefühle [Szymanski]

* Behavioristisches D. [Graumann]

* Beiderseits offener Denk-Typus [Wertheimer]

* Beschleunigtes D. [Margraf]

* Beweis * Bewußtseinslenkung

[Jörg]

* Bildliches D. [?] * Bizarres D. [?] * Blöde, Blödheit

> Dumm * Bürgerliches D. (Geiger

S. 41) Debil [?] * Deduktives D. [Hussy

2] * Definiendum [Savigny]

* Definiens [Savigny]

* definieren, Definition [Savigny]

*

Denkakt [Hönigswald]

* Denkbares, Denkbarkeit [Hönigswald]

*Denkblockaden [Vester

> Gedankenblockade] * D. als Aufgabe [Graumann]

* D. als Disposition [Graumann]

* D. als dynamischer Prozeß [Graumann]

* D. als Entscheidung [Graumann]

* D. als Innehalten [Graumann]

* D. als inneres Handeln [Oerter]

* D. als Meinen [KülpeR3]

* D. als vorwissenschaftlicher Begriff [Graumann]

* Denkanlässe [Wertheimer]

*

Denken der Epileptiker [Bleuler]

*

D. der Realitäten [KülpeR3]

* Denken fremder Völker [Funke]

* Denken in Modellen [SchaeferG]

* Denken in Systemen [Dörner1992]

* D. interpolierendes [Oerter]

* Denken in Zusammenhängen mit Fühlen und Wollen [Dörner1992]

* Denken lernen [Mayer]

* Denkerlebnis [Hönigswald]

* Denkfähigkeit, Verbesserung der [Dörner1992]

* D. [Funke]

*

Denkfehler [Funke]

* Denkfiguren [Dörner1992]

* Denkmuster, bewusste und unbewusste [Stavemann]

* Denken, evaluatives [Zimbardo]

* Denken im Schlaf [Funke]

* Denken ohne bestimmtes Ziel [Wertheimer]

* Denken, strategisches [Dörner1992]

* Denken: Unfähigkeit zum nichtlinearen [Dörner1992]

* Denken, vernetztes [Dörner1992]

* Denkoperationen, formale [Mayer]

* Denkpsychologie [Funke]

* Denkschleifen [Dörner1992]

* Denkstile, inadäquate [Margraf],

krankmachende, neurosefördernde [Stavemann]

* Denkstörungen, formale und inhaltliche

[Spitzer] * Denktraining

[Dörner1979]

* Denkverlauf [Hönigswald]

* Denkweisen, dysfunktionale und funktionale [Stavemann]

* Depressives D. [?] * Dereierendes

/ dereistisches D. [Bleuler]

* Dialektisches D. [Funke]

* Dichotomes D. [Queckelberghe]

* Didaktisches D. [Funke]

* Digitales D. [Vester85]

* Divergentes D. [Hussy

2] * Diskursives D. [Oerter]

* Disziplinierendes D. [?] * Divergierendes D. [Graumann]

* Dumm, Dummheit, dummes D. [Geyer]

*

Egoistisches D. [Wertheimer]

* Egozentrisches D. [Wertheimer]

* Eingeengtes D. [Margraf]

* Einsicht [Graumann]

* Empirisches D. [?] * Entknüpfen [Dörner74]

*Erfassendes D. [Graumann]

* Erkennen [?] * Esoterisches D. [?] * Exaktes D.

[Reidemeister]

* ex falso quodlibet [Logik]

* Experimentelles D. [Leuders] * Extrapolierendes D. [Oerter]

* Fabulieren [?] * Faden verlieren [Hönigswald]

* Falsch [?] * Fantasieren (phantasieren) [?] *

Figurales

D. [Hussy 1]

* Folgebeziehung [Funke]

* Formales D. [] * formal-operatorisches D. [OerMon]

*

Formale Denkstörungen [Bleuler]

* Freies D. [Graumann]

*

Funktionales D. [SchaeferR;

Vollrath]

* Ganzheitliches D. [PetersR]

* Gebundenes D. [Graumann]

* Gedanke (Frege)

* Gedanken abreißen [PetersUH]

* Gedankenausbreitung [PetersUH]

* Gedankenbeeinflussung [PetersUH]

* Gedankenbilder [Arnheim]

*

Gedankenblockade [PetersUH>

Denkblockade] * Gedanken drängen [PetersUH]

* Gedankeneingebung [PetersUH]

*

Gedankenentzug [PetersUH]

* Gedankengefüge (Frege)

Gedanken

laut werden [PetersUH] *

Gedankenleere

[PetersUH] * Gedankenschwund

[PetersUH] * Gedankensperrung

[PetersUH] * Gedankenzerfall

[PetersUH] * Gegenstandslehre

(Meinong) *

Gehemmtes D.

[Margraf]

* Geistesblitz [Wertheimer]

* Geistige Gewohnheiten [Levy-Bruhl1927]

* Gewohnheit [] * Gerichtetes D. [Mayer]

* Geschlossenes

Denksystem [Albertz]

* Geschlossener Denktypus [Wertheimer]

* Gesetz der Partizipation [Levy-Bruhl1926]

* Gestörtes D. [?] * Glossogenes D. [Bergius]

* Grübeln [?] * Heuristisches D. [Funke]

* Holzwege [Koch-Hillebrecht]*

Hypothese

[Funke] * Idealtypus

[W]

* Ideenflüchtiges D. [Margraf]

* "Illegales" D. (Fehler) [Dörner74]

* Induktives D. [Zimbardo]

* Information [] * Informationsverarbeitung [Klix71]

*

Inhaltseffekt [Beller]

* Inhibieren [Dörner74]

*Inkohärentes D. [Margraf]

* Intelligenz [Funke]

* Interpolierendes D. [Oerter]

* Intuitives D. [Bergius]

* Instrumentelles D. [Wertheimer]

* Introspektion [Ziehe]

* Irrationales D. [?] * irren, Irrtum [Selz]

* Juristisches D. [Engisch] * Kausales

D. [OerMon]

* Kindliches D. [?] * Klares D. [?] * Klugheit [Hassenstein]

* Kollektivvorstellungen [Levy-Bruhl1926]

* Kompromissloses D. [?] *

Konditionales D. [Funke]

* Konditionierung [] * Konfabulieren [Bleuler]

* Konformistisches D. [?] * konkret-operatorisches D. [OerMon]

* Kontextualisiertes D. [Funke]

* Konvergentes D. [Hussy

2] * Konvergierendes D. [Graumann]

* Konzentriertes D. [?] * Kreatives D. [Hussy

2] * Kritisches D. [PetersR]

* Künstlerisch-schöpferisches D. [Bergius]

* Kunst des D. [Arnauld]

* Laterales D. [PetersR]

*

Lautes D. [Hussy 1,

2]

* Lautes, konversationsbasiertes D. [Funke]

* Lautes, nachträgliches D. [Funke]

* Leises D. [Funke]

* Logik,

Logisches

D. [Funke]

*

Magisches D. [Oerter;

Geiger

S.151ff] * Mathematisches D. [Oerter]

* Mechanisches D. [Bergius]

* Mehrgleisiges D. [Wertheimer]

* Meinen > D. * Mentaler Raum [Wenninger]

*

Merkmal (e/staxonomie) [Funke]

* Metaphysisches D. [Strasser]

* Metaphorisches D. [Graumann]

* Modell [> D. in Modellen] * Multidimensionales D. [PetersR]

* Multiples D. [Oerter]

* Mystisch-prälogisches D. [Lurje]

* Nachdenken > D. Naives D. [?] * Naturwissenschaftliches

D. [?] * Neuronale Netze [] * Nichtendes D. [Graumann]

*Nichtgegebenes denken [KülpeR3]

* Nichtsprachliches D. [Funke]

* Normales, gerichtetes D. [Mayer]

* Normatives D. [Feldkeller]

*

Numerisch-zahlengebundenes D. [Hussy

1] *

Ökologie d. D. [Funke]

* Operation [Dörner79]

* Operatives D. [Piaget] * Operator [Dörner79]

* Östliches D. [Funke]

* Paralogisches D. [Margraf]

* Pathologisches D. [Hussy

2] * Perseveration d. D. [Margraf]

* Personalität d. D. [Funke]

* Phantasierendes D. [Graumann]

* Phantastisches D. [?] * Philosophisches D. [Bochenski]

* Poretisches D. [Helgi]

* Prälogiches D. [Bleuler32] * Präoperatives D.

[Hallpike]

*

Pragmatisches D. [?] * Praktisches D. [?] * Praktische

Intelligenz

[PetersR]

* Primitives D. [Graumann]

* Problem(begriff) [Bergius]

* Problemlösendes D. [Graumann]

* Produktives D. [Hussy

1], [Duncker] * Prototypische Begriffe

[Rosch] * Psychoanalytisches

D. [?] * Psychologisches D. [?] * Querdenken

[Beck-Bornholdt] * Radikales D. [?] * Räumlich-relationales

D. [Funke]

* Rationales D. [BochenskiDZDM]

* Rationelles D. [?] * Realitätsorientiertes D. [Oerter]

* Rechnerisches D. [Feldmann]

* Reflexion [Hartmann]

* Reflexives D. [Stavemann,

S.106] * Relationales D. [Funke]

* Relativ richtiges D. (Geiger

S. 41) Religiöses D. [Strasser]

* Reproduktives D. [Hussy

1] * Richtig [> wahr, Wahrheit] * Richtiges D. [Bergius]

* Romantisches D. [?] * Scharfsinniges D. [?] * Schizophrenes

D. [?] * Schlußfolgerndes D. [Hussy

1] *

Schnelligkeit des D. [Hönigswald] * Selbstreflektorisches

D. [Funke]

* Schöpferisches D. [Graumann]

*

Schwarz-Weiß-D. [> dichotom] * Sinn [Bergius]

* Sinnen [?] * Sinnloses D. [?] * Sinnvolles D. [Wertheimer]

* Skeptisches D. [Strasser]

* Skurriles D. [?] * Soziologisches D. [Francis]

*

sprachliches D. [Schwemmer] * Sprachloses

D. [Funke]

* Sprachunabhängiges D. [Bergius]

* Sprunghaftes D. [Ideensprung > [Zeigarnik]

* Stereotypes D. [Hussy

1] * Struktur [Oerter]

* Subjektive Denkstörungen [Bleuler]

* Syllogistisches D. [Graumann]

* Symbolisches D. [Bergius]

*

Systemtranszendierendes D. [Oerter]

* Tagtraum [Bleuler]

* Techniken d. D. [Wertheimer]

* Theoretisches D. [BochenskiDZDM]

* Transzendentales D. [Kant] * Triebfedern zum D. [Hassenstein]

* Überlegen [?] * Überwertige Ideen [Margraf]

* Umsichtiges D. [Hassenstein]

* Umständliches D. [Margraf]

* Umstrukturierung [Bergius]

* Unabhängiges D. [?] * Unanschauliches D. [Graumann]

* Ungeordnetes D. [?] * Unklares D. [Bleuler]

*

Unpersönliches D. [Feldkeller]

* Unterscheiden [Lompscher72]

* Unzusammenhängendes D. [Bleuler]

* Urteilen [?] * Verarmtes D. [Bleuler]

* Verbal-sprachgebundenes D. [Hussy

1] * Vergleichen [Lompscher72]

* Verhältnisblödsinn [Bleuler]

*

Verknüpfen [Dörner74]

* Verlangsamtes D. [Margraf]

* Verneinung (Frege)

Versetzendes

D. [Graumann]

* Vertikales D. [Peters]

* Verwirrtes D. [Bleuler

> wirres D.] * Voraussetzungen erfolgreichen D. [Wertheimer]

* Vorbegriffliches D. [Bergius]

* Voroperatorisches D. [OerMon]

* Vorstellendes D., vorstellen [?] * Vorurteil [Bergius]

* wähnen, Wahnhaftes D. und Wahn [Margraf]

* wahr, Wahrheit [?] * Wahr-nehmen [?] * Wertendes D., werten

[Graumann] * Wesen

d. D. [Graumann]

* Westliches D. [Funke]

* Wiedererkennen [Zimbardo]

*

Wildes D. [Lévi-Strauss]

* Wirres D. [? > verwirrtes D.] * Wissen [?] * Wissenschaftliches

D. [Mayer]

* Wortloses D. [Bergius]

* Wunsch D. [Oerter]

* Zahlbegriff [Oerter]

* Zeigarnik-Effekt [Zeigarnik]

* Zeitgenössische Denkmethoden [Bochenski]

* Zerfahrenes D. [Zeigarnik]

* Zielzustand [Dörner79]

* Zukunftsdenken [Oettingen]

* Zwangsgedanken [Bleuler]

* Zweifel [Bergius]

*

Anmerkung: Die verschiedenen Denkbegriffe

werden im Laufe der Zeit und bei Gelegenheit ausführlicher dokumentiert.

{Intern: Ergänzende Materialsammlung: Absurd, Abwehr, Antinomie, Aporie, Ausdruck, Aussage, Aussagenlogik, Axiom, contradictio in adjecto, Deduktion, definitio fit per genus proximum et differentiam specificam (Begriffsbestimmung über die nächste Gattung und den Artunterschied [Kondakow] * Filter, Folgerung, Form, formal, genus proximum (nächste Gattung), Gleichheit, Identität, Induktion, Invarianzprinzip, Kausalität, Klassenlogik, Konstanz, Kopula, Logik, Modallogik, modus barbara, Objektkonstanz, Permanenzprinzip, Prädikatenlogik, Prinzip, Postulat, Reflexivität, Relation, Relationenlogik, Schlussfigur, Syllogistik, Tertium non datur, Transitivität, Umformung, Widerspruch,}

2.4

Intelligenz und Bildung.

Intelligenz und Bildung sind zweierlei. Es gibt Gebildete, sie nicht

besonders intelligent sind

und es gibt Hochintelligente, die nicht gebildet sind, weil sie keine Bildungseinrichtung

durchlaufen haben oder nicht nutzen konnten oder wollten. Nicht wenigen

wird aber auch in unseren Bildungseinrichtungen die Lust auf Lernen und

die Aneignung von Bildung gründlich verdorben.

2.5

Über die sog. Dummheit

Das Wort "Dummheit" hat seinen sachlichen Kernbezug - sofern es diesen

überhaupt schon jemals hatte - lange verloren und funktioniert im

Sprachgebrauch als Entwertung und Schimpfwort.

Vorläufige Definition: Ein Lebewesen heißt

dumm, wenn es (1) einfache Probleme seiner Bezugsgruppe nicht lösen

kann oder (2) wenn es im Verhältnis zu seiner Bezugsgruppe zu lange

Mittel und Methoden anwendet, die für eine Problemlösung nicht

geeignet sind oder (3) wenn es aus Fehlern nicht lernt.

2.6

Die Egozentrik der Intelligenten und Gebildeten

Die meisten Intelligenten oder Gebildeten gehen von ihren eigenen Begabungen,

Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten aus und neigen dummerweise dazu,

Menschen, die nicht wenigstens Gleichartiges vorweisen können, geringzuschätzen.

Sie machen sich selbst zur Bezugsbasis und zum Maßstab und kommen

sich nicht selten dabei auch noch großartig vor. Kann einer X, blickt

er auf all jene herab, die X nicht oder nicht so gut können. Hat einer

Geld, wähnt er sich tüchtiger als einer, der weniger oder keines

hat.

2.7 Die

Egozentrik der eigenen Kultur

Egozentriker der westlichen Kultur dünken sich sich oft fremden,

anderen Kulturen überlegen, weil sie ihre eigenen Lebensgewohnheiten,

Denkweisen, Ideologien und Errungenschaften zur Bezugsbasis und zum Maßstab

nehmen. Das geht manchmal sogar so weit, dass man von "primitiven" Gesellschaften

spricht, die man teilweise sogar in die Steinzeit zurückversetzt.

Nachdem "primitiv" eine stark entwertende Bedeutung hat sollte man diesen

Ausdruck in wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr verwenden und durch

andere

oder fremde Kulturen ersetzen.

2.8

Die anthropomorphe Egozentrik:

Der Mensch, die Krone der Schöpfung oder nur die Krone der

Egozentrik?

Die schärfte Form egozentrischen Überheblichkeit zeigen viele

Menschen gegenüber der Natur, den Pflanzen und Tieren gegenüber

(nicht so z.B. Mach). So wähnen sich einige gar

als "Krone der Schöpfung" und produzieren Wahnideen dergestalt, von

Gott

auserwählt und dazu bestimmt zu sein, sich die Erde untertan zu

machen, und alles seinen menschlichen Wünschen und Bedürfnissen

unterzuordnen. Beschäftigt man sich näher mit diesen Denkweisen,

erkennt man schnell, dass der Wahn offensichtlich viel verbreiteter ist

als man denkt. psychopathologisch eindeutiger Wahn wird meist durch gesellschaftliche

Akzeptanz neutralisiert und mit anderen Worten (Religion, Ideologie, Weltanschauung,

Glauben) bezeichnet.

3 Geschichte und einige Ergebnisse der Denkforschung

Eine der wichtigsten Grundlagenfragen der Denkpsychologie ist: wie geschieht

"reines" Denken tatsächlich? Kann der Vorgang des Denkens klar abgegrenzt

werden von anderen psychischen Funktionen, z.B. Vorstellen, Phantasieren,

Wahrnehmen, Empfinden, Fühlen, Lernen, Erinnern? Und falls: wie geht

das?

Im Alltag wird denken oft mit dem, was im Bewusstsein

vor sich geht, gleichgesetzt. Aber im Bewusstsein geht vieles vor sich

und in die jeweilige aktuale Bewusstseinsgestalt gehen prinzipiell viele

psychische Funktionen mit ein. Tatsächlich scheinen immer nur ganze

Bewusstseinsgestalten

vorzuliegen, deren Analyse notwendigerweise etwas "Künstliches" anhaften

muss. Aus dieser Überlegung ergibt sich die Frage: wie können

wir aus solchen ganzen Bewusstseinsgestalten das Denken - neben anderen

"Elementen" - herausschälen? Es sind immer aktuell eine Wachheit,

eine Aufmerksamkeit, eine Befindlichkeit, eine Stimmung, Gefühle,

Assoziations- und Erinnerungsfragmente, Empfinden und Wahrnehmungen,

Bedürfnislagen, vielleicht auch Konflikte und nicht bewusste Wirkungen

im aktualen Bewusstseins des Augenblicks mehr oder minder vorhanden. In

dieser Umgebung schält sich ein Gedanke heraus, rückt - meist

sehr flüchtig, wenig greifbar und schnell - in den Mittelpunkt des

Bewusstseins, sucht oder ruft andere hervor, verbindet sich mit anderen

und so entsteht eine Gedankenkette, innerhalb derer hin- und her, aber

auch ganz woanders hin gesprungen werden kann. Das Denken geschieht hierbei

so flüchtig und wenig greifbar, dass man sogar vertreten könnte,

denken geschähe nicht bewusst, sei gar kein Bestandteil des Bewusstseins,

zumindest kein fassbarer. Die Nichtbewusstheit kann aber schon deshalb

nicht stimmen, weil Menschen sonst keine Auskunft, was und wie sie denken,

geben könnten. Man kann ja auch "laut" und "schriftlich" denken -

was man in der denkpsychologischen Forschung auch bewusst anwendet.

3.1

Fragen und Themen der Denkpsychologie (Auswahl)

3.1.01 Wie können wir erkennen, dass wir denken?

3.1.02 Wie können wir denken von andern psychischen Funktionen

(aufmerken, bedürftig sein [ein Bedürfnis haben, brauchen], empfinden,

phantasieren (fantasieren), fühlen, erinnern, konzentrieren, lenken

[Bewusstseinsinhalte], lernen, vorstellen, wahrnehmen, wollen) oder

Zuständen unterscheiden?

3.1.03 Wie hängen denken und die anderen psychischen Funktionen

zusammen?

3.1.04 Wie kann denken gelenkt (anfangen, dabeibleiben, unterbrechen,

beenden, prüfen und kontrollieren) werden?

3.1.05 Wie kommen Unterbrechungen zustande?

3.1.06 Wie kommen Wiederaufnahmen oder -anknüpfungen zustande?

3.1.07 Welche Wirkungen hat das Denken auf andere psychische

Funktionen oder Zustände?

3.1.08 Kann man denken, ohne dass es einem bewusst ist? Gibt

es nicht-bewusstes Denken?

3.1.09 Können wir im Schlaf denken?

3.1.10 Geht Denken immer mit Vorstellungen, z.B. Bildern einher?

3.1.11 Wie werden Begriffe im Gedächtnis (Gehirn) repräsentiert?

3.1.12 Wie kann man Denkprozesse sichtbar machen (> bildgebende

Verfahren)?

3.1.13 Wie kann die Bildung von Universalien

denkpsychologisch verstanden werden?

3.1.14 Wie kann man irrationales, unlogisches, falsches Denken

verstehen?

3.2

Geschichte und Ergebnisse der Denkforschung und ihres Umfeldes (Auswahl)

mit anderen Ereignissen, die für eine wissenschaftliche Psychologie

von Bedeutung waren

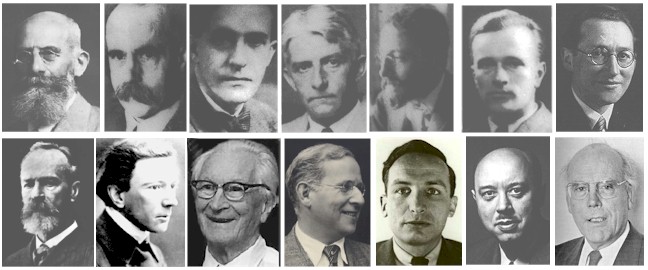

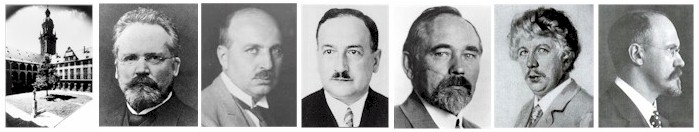

3.2.1 Anfänge und Grundlagen: Experimentelle Psychologie, Ethnologische Forschungen und Piagets Entwicklungspsychologie des Denkens. Das aus dem Alltagsleben und von den Wissenschaften vorliegende Material, das Alltagsleben und die Wissenschaften zur Verfügung stellen, ist unerschöpflich und insgesamt für einen einzelnen nicht mehr im Detail sicht- und bewältigbar. Denken als Problemkategorie der Geistesgeschichte wurde in Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe ausführlich dargestellt. Große Bedeutung und eine angemessene Bearbeitung im engeren psychologischen Sinne - d.h. untersuchen der Frage: wie denken Menschen? - nahm das Denken mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie, die gewöhnlich um die Zeit als Wilhelm Wundt sein Labor 1879 in Leipzig aufbaute, angesiedelt wird, wobei vielleicht schon mit den ersten Empfindungsmessungen von Tetens um 1770 und 1783 mit dem Magazin für Erfahrungsseelenkunde von Moritz der Weg bereitet wurde. Wichtige Stichworte für eine wissenschaftliche Psychologie und Denkpsychologie sind z.B.: Beobachtung, Dokumentation, Experiment, Operationalisierung, Messung, Tests, Kontrolle, Evaluation. Die erste psychologische Theorie des Denkens begann mit der Assoziationspsychologie (H. Ebbinghaus, G. E. Müller). Der überragende Kopf zur Analyse der psychischen Elemente war Wundt und seine Schule. Großen Einfluss hatte auch die Würzburger Schule der Denkpsychologie. Als wichtige Gegenbewegung zur Elementenpsychologie entwickelte sich die Gestaltpsychologie. Mit den Anfängen der Denkpsychologie ging auch einige große Werke der Ethnographie, Völkerkunde oder Kulturanthropologie einher (Frazer, Levy-Bruhl) und Jean Piagt begann sein großes entwicklungspsychologisches Werk.

3.2.2

Testentwicklungsphase und der Irrweg

der Faktorenanalyse.

Das grosse Plus der Testentwicklungsphase war und ist, dass man das

abstrakte Konstrukt Intelligenz oder Denkfähigkeit, in konkrete, prüf-

und kontrollierbare Aufgaben gebracht hat: man sagt auch operationalisiert.

Mit der Entwicklung der Intelligenzdiagnostik hat sich aber auch die relativierende

Meinung verbreitet: Intelligenz sei das, was ein Intelligenztest "messe".

Das ist zwar eingeschränkt richtig, besser wäre allerdings zu

sagen: Spezifische Intelligenz ist das, was ein spezifischer Intelligenztest

misst. Fasst man Intelligenz als die Fähigkeit auf, Probleme zu lösen

und Aufgaben zu bewältigen, so gibt es theoretisch so viele unterschiedliche

Intelligenztests, wie es unterschiedliche Probleme und Aufgaben gibt. So

gesehen ist es ganz natürlich und normal, dass Intelligenztests, die

praktisch und notwendigerweise auf spezifische Probleme und Aufgaben beschränkt

oder zugeschnitten sind, auch nur für spezifische Ziele und Zwecke

geeignet sind.

Ungeachtet dessen hat sich in der Frühzeit

der Intelligenzdiagnostik, vor allem durch die Faktorenanalyse, besonders

durch Charles Spearman, die Idee eine allgemeinen Intelligenzfaktors, auch

Generalfaktor

"g" genannt, herausgebildet; eine These die ich jüngst bei einigen

Faktorenanalysen von Intelligenztests bestätigen konnte. Die Generalfaktortheorie

postuliert einen allgemeinen Generalfaktor und eine Reihe spezifischer

Intelligenzfaktoren. Demgegenüber entwickelte - vor allem - Thurstone

seine multiple Faktorenanalyse der Intelligenz. Hier werden z.T. völlig

unnötige abstrakt-allgemeine Debatten geführt, weil man nicht

klar und deutlich operational angibt, welche Problemlösefähigkeiten

man zu analysieren wünscht.

Die meisten Intelligenztests waren an den Zielen

und Zwecken der Schul- und Ausbildung ausgerichtet. Hier ging und geht

es in erster Linie um Auswahl und Prognose.

3.2.3

Neuorientierung zu realistischeren, komplexeren, nicht-linearen Aufgaben.

Die Aufgaben traditioneller Intelligenztests hatten oft wenig mit dem

Leben und seinen vielfältig vernetzten und komplexen Problemen zu

tun. Unerwarteter Weise schienen Intelligenz und Schulerfolg nicht mit

Lebenserfolg, Lebenstüchtigkeit und Lebenszufriedenheit zu korrelieren.

Die Unzulänglichkeit traditioneller Intelligenztests rief im letzten

Drittel des vorigen Jahrhundert einige Kritiker auf den Plan. Als wichtigster

und typischer Repräsentant kann Dietrich Dörner et al. mit dem

berühmten Werk "Lohausen" angesehen werden. Aufgaben des Typs "Lohausen"

trugen nicht-linearen, komplexen und vielfältig vernetzten Beziehungen

der für ein Gebiet bedeutsamen Variablen Rechnung.

3.2.4

Künstliche Intelligenz, Neuronale Netze und Fuzzy.

Mit dem Aufkommen der Informationstheorie, Kybernetik, Informatik und

den Computerwissenschaften entwickelte sich das Fachgebiet der künstlichen

Intelligenz, aus der sich das in einer Art zweiten Welle die Kognitionswissenschaften

entwickelten. Man hat sich von der künstlichen Intelligenz sehr viel

versprochen und in der Anfangseuphorie die wesentlichen, vermutlich nur

schwer lösbaren Probleme, die sich mit ihr verbinden, nicht erkannt.

Denken und Problemlösen verläuft nicht logisch, fehlerfrei, konsequent,

stringent. Sondern Denken ist mit Unschärfen und Unklarheiten, Umwegen

und Holzwegen, Fehlern und Irrtümern, Sprüngen, Irrationalitäten

und Phantasien verbunden. Wie soll das programmiert werden? Künstliche

Intelligenz strebt die richtige und ökonomische Lösung von Problemen

an, aber das bildet unser menschliches Denken nicht ab. Wie denken wirklich

psychologisch vor sich geht, kann man wahrscheinlich nur über Versuche,

wie sie in der experimentellen denkpsychologischen Forschung erdacht und

durchgeführt wurden, herausfinden. Die künstliche Intelligenz

kann helfen, richtige und ökonomische Wege zu finden, zu evaluieren

und zu übertragen, aber sie ist immer noch weit davon entfernt, das

menschliche Denken, wie es wirklich vor sich geht, zu repräsentieren.

3.2.5 Kognitionswissenschaften.

Die Kognitionswissenschaften erweiterten das Intelligenzkonzept und

entwickelten allgemeinere und realistischere Modelle über das "bloße"

Denken und die Intelligenz hinaus, die Gedächtnis und Erfahrung, Aufmerksamkeit

und Wahrnehmung, Lernen und Prüfen (evaluieren), nicht bewusste Prozesse,

Intuition, Entscheidung, Planung, Ziele, Werte, Affekte (Wünsche,

Bedürfnisse, Gefühle, Befinden), also immer mehr den "ganzen"

Menschen, das "ganze" Gehirn einbezogen, obwohl die affektive Seite oft

nicht ausdrücklich mit einbezogen wurde oder sehr kurz kam. Im engeren

Sinne beschäftigte sich die Kognitionswissenschaft daher hauptsächlich

mit Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Denken, Gedächtnis,

Lernen, Wissen, Planen, Entscheiden. Die Einbeziehung des affektiven Bereiches

(Antrieb, Befinden, Gefühle Stimmung, Bedürfnisse, Motivation,

Wille), der natürlich mit dem kognitiven Bereich in enger Wechselwirkung

steht, spielte keine oder eine untergeordnete Rolle. Noch fehlen auch oft

integrative Konzepte zum Gesamt-Lenkungs-System sowie die Verbindung zum

Handeln und Verhalten in einer Umgebung.

3.2.6 Neurobiologische

Variante.

Nachdem man Hirnprozesse immer detaillierter "abbilden" konnte - genau

genommen natürlich nur besondere Operationalisierungen - , teilweise

sogar in den Millisekundenbereich hinein, hatte man nun endlich Möglichkeiten

gefunden, den physiologischen und biologischen Grundlagen der Bewusstseins-,

Erlebens- und Verhaltensprozesse "objektiv" im wahrsten Sinne des Wortes

auf den Leib zu rücken. Im Zuge der neuen und genutzten Möglichkeiten

stellte man fest, dass viele Prozesse nicht bewusst ablaufen und manches,

was im Bewusstsein als bewusste Entscheidung erlebt wurde, schon deutlich

vorher seine Spuren im Gehirn hinterließ (Libet-Experimente).

Durch die bildgebenden

Verfahren wurde ein weiterer Entwicklungsschub angeregt. Funke fasst

1996 [O]

zusammen: "Im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften haben in den letzten

Jahren technische Fortschritte zu einem enormen Aufschwung sogenannter

bildgebender Verfahren geführt. Diese Verfahren lassen anatomische

und funktionale Aspekte des gesunden wie kranken Gehirns in einer nie geahnten

Deutlichkeit sichtbar werden. Neben der inzwischen schon fast klassischen

Computertomographie (CT) mit Röntgen-Strahlen (statische Darstellung

der Gewebestrukturen) sind inzwischen auch Positronen-Emissions-Tomographie

(PET; dynamische Durchblutungsmessung anhand der Konzentration rasch zerfallender

Radioisotope, die vor Aufgabenbearbeitung injiziert werden müssen),

Kernspin-Tomographie (NMR, nuclear magnetic resonance; umgetauft in MRI,

magnetic resonance imaging; fast risikolose Messung des Sauerstoffverbrauchs

durch Änderung der Kernspinresonanz in einem Hochfrequenz-Magnetfeld)

und Mehrkanal-Magnetenzephalographie (MET; Erfassung der von der Hirnaktivität

resultierenden magnetischen Felder) zu zwar äußerst kostspieligen,

aber dafür auch hochinformativen Zugängen zu Gehirnprozessen

geworden. Bei der Kartierung von kognitiven Funktionen mittels PET wird

z.B. analog zum Donder'schen Subtraktionsverfahren vorgegangen: Die mittels

PET meßbare Hirndurchblutung wird vor und während einer ganz

spezifischen kognitiven Aktivität erfaßt, aus der Differenz

ergeben sich die besonders aktiven Hirnareale für die spezifische

Aktivität." Ausführlich werden die bildgebenden Verfahren und

ihre Bedeutung für die Neuropsychologie von Herholz & Heindel

(1996, 635-723) beschrieben.

Meilensteine

in der Entwicklung (Neurowissenschaft Schweiz SS 2006: Einführung

Bildgebung):

1895 Röntgen. 1900ff Elektronenröhrenentwicklung.

1917

Radon-Transformation.

1937 Rabi: Kernresonanzspektroskopie oder

NMR (nuklearmagnetische Resonanz). [PDF].

1946

NMR Bloch und Purcell (Nobelpreis 1952). ... 1970 chemische Analyse,

Spektroskopie, Strukturanalysen. 1971 Entdeckung der Gewebesensitivität

von NMR-Messungen durch Damian. 1972 G.N. Hounsfield und J. Ambrose

führen erste klinische Untersuchungen mit Computertomographie durch.

1973

Aufnahme des ersten MR-Bildes durch Lauterbur. 1975 Einführung

der Fourierbildgebung durch Ernst (Nobelpreis 1991). Seit 1984 Nutzung

des MRI in der klinischen Praxis.

1990 Entdeckung des BOLD-Effektes

durch Ogawa. Siehe auch [W]

Aus radiologischer Sicht kommt Reisner

(1996, S. 176) zu folgender Einteilung:

- "1. Entwicklungszeit der Summationsaufnahmetechnik einschließlich

Spezialprojektionen (1897-1930);

2. die Entwicklungsphase der Schnittbildtechnik, beginnend mit der konventionellen Tomographie (1921-1970);

3. die Entwicklungsphase der Computertomographie (ab 1972) und der Kernspintomographie (ab 1979)."

3.2.7 Ausblick

Die Entwicklung ist so breit, vielfältig und tief, dass es schwierig, ja inzwischen wahrscheinlich unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Komplexe- und nichtlineare Modelle, Informatik, Computer- und Neurowissenschaften haben neben den Fortschritten in der Neurobiologie die Psychologie des Denkens einerseits "revolutioniert". Andererseits sind viele Grundfragen noch offen. Das Denken ist - direkt betrachtet - zu schnell, kaum greifbar, oft flüchtig und vielfach im Detail gar nicht nicht bewusst. Trotz aller Schwierigkeiten, das Denken empirisch wissenschaftlich und psychologisch im Detail zu erfassen, ist nicht zu vergessen, dass die Ergebnisse des Denkens in Wissenschaft, Technik und Alltag doch gewaltig und in den Resultaten auch greif- und kontrollierbar sind, auch wenn das Mikrogeschehen des Denkens noch vielfach einer Blackbox gleicht, die diese Arbeit etwas aufzuhellen versucht.

3.3

Zeittafel zur Denkpsychologie (Auswahl) und ihres Umfeldes

> Zeittafel

zum Grundlagenstreit in der Mathematik. > Literatur

Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben (Verteilerseite). > Assoziationsversuche.

> Lit.

| ~340

_ |

Aristoteles formuliert grundlegende Regeln für Denken und Logik; auch für die Assoziationen stellt er bereits "Gesetze" (Regelhaftigkeiten) auf: Ähnlichkeit, Gegensatz und der Benachbarung von Raum und Zeit. |

| Mittel-

alter (Scho- lastik) _ _ _ _ _ _ _ |

Universalienstreit:

in welcher Weise existieren die realen Entsprechungen der Allgemeinbegriffe?

"In der Einleitung des Porphyrius (§ 49) zu Aristoteles' logischen Schriften wird die Frage aufgeworfen, ob die Gattungsbegriffe (genera und species, zusammengefaßt unter dem Namen universalia), z.B. Eiche, Rind, wirklich d.h. dinglich oder nur in unseren Gedanken vorhanden, ob sie körperlich oder unkörperlich seien, ob sie gesondert von den Sinnendingen oder nur in und an denselben existieren. An diese, dem Mittelalter nur in der lateinischen Übersetzung des Boethius vorliegende, Stelle knüpfte sich der fast das ganze Mittelalter durchziehende sogenannte Universalienstreit. Die einen (die Realisten) behaupten, indem sie sich dabei auf Plato (von dem freilich damals nur ein Teil des Timäus bekannt war!) beriefen, daß die Gattungsbegriffe das Ursprüngliche und Wirkliche, sowohl der Zeit wie dem Range nach, also die wahrhaften Dinge (res) seien, welche das Besondere aus sich erzeugten (universalia ante rem). Demgegenüber behauptete die andere Partei, die Nominalisten, daß die allgemeinen Begriffe bloße Worte (nomina, voces) oder Abstraktionen (intellectus) des Verstandes seien, während in Wirklichkeit nur die Einzeldinge existierten (universalia post rem). Zwischen beide schob sich später eine vermittelnde, auf Aristoteles sich berufende Ansicht (sog. gemäßigter Realismus), wonach die Universalien zwar real existierten, aber nur in oder an den Einzeldingen (universalia in re)." (Vorländer Geschichte der Philosophie Bd. 1, S. 243). Prophyrios (232/33 Tyron - 504 Rom), gr. Philosoph. |

| 1662 | Die Logik oder die Kunst des Denkens ("Port Royal" [Arnauld & Nicole]) |

| 1690 | Locke: Assoziationen kommen durch Zufall oder Gewohnheit zustande. |

| 1748 | Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. |

| 1770 | Tetens mißt um 1770 die Dauer von Nachempfindungen |

| 1783 | Die "Erfahrungsseelenkunde" entwickelt sich und findet einen Ausdruck in Moritz' gleichnamigem Magazin. |

| 1826 | Erste Fotografie durch Joseph Nicéphore Nièpce, 1837 durch Daguerre verbessert. |

| 1843/46 | J. S. Mill: Induktive Logik (dt. 1849). |

| 1847

_ 1874_ _ |

Boole, George: The mathematical analysis of logic: being an essay towards

a calculus of deductive reasoning. London-Cambridge: Cambridge: Macmillan,

Barclay, & Macmillan. [PDF]

[W]

Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt [RS: gespickt mit vielen typischen Vorurteilen der Nur-Denker-Zunft ohne jede Empirie, Experiment, Beobachtung, Protokoll oder dialogischer Exploration] |

| 1879

_ _ |

Psychologisches Labor durch Wilhelm Wundt in Leipzig eingerichtet (gilt teilweise als Geburtsjahr der unabhängigen wissenschaftlichen Psychologie, die im Laufe ihrer Geschichte fast immer von anderen Fachrichtungen - Theologie, Philosophie, Medizin und jüngst der Neurowissenschaft - bemächtigt wurde. |

| 1882 | Stanley Hall gründet das erste amerikanische psychologische Labor an der Johns Hopkins University. |

| 1883 | Galton führt die Statistik mit Tests und Fragebogen in die Psychologie ein. |

| 1885 | Ebbinghaus (Über das Gedächtnis ): Messmethoden der Gedächtnisleistungen. |

| 1887

_ |

Helmholtz, Hermann von (1887). Zählen und Messen erkenntnistheoretisch betrachtet. In: Philosophische Aufsätze. Leipzig: Fues. |

| 1889 | Erster internationaler Psychologenkongreß in Paris. |

| 1888

_ |

Rieger, C. (1888). Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung: nebst einem Entwurf zu einer allgemeinen anwendbaren Methode der Intelligenzprüfung. Würzburg: Stahel. |

| 1892

_ |

Int. Kongreß für Experim. Psychologie, London [Janet berichtet u.a. über Amnesie und unbewußte fixe Ideen] - sechs Monate vor Freud [11.1.1893] |

| 1893

_ |

Külpe: Grundriss der Psychologie: Hier spielt Denken noch keine Rolle, hat kein eigenes Kapitel oder Abschnitt und wird im Sachregister auch nur vier mal erwähnt [455, 459, 464, 468]. |

| 1895

_ _ _ |

Le Bon: (fr 1895, dt. 1973). Psychologie der Massen. Stuttgart: Kröner.

Cantor: Unter einer ‚Menge‘ verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die ‚Elemente‘ von M genannt werden) zu einem Ganzen. Röntgen: Röntgenstrahlen (eine Grundlage eines bildgebenden Verfahrens). |

| 1896 | Külpe gründet das Labor der Würzburger Schule. |

| 1897

_ |

Ebbinghaus, H. (1897). Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten und ihre Anwendung bei Schulkindern. Zeitschrift für Psychologie, 13, 401-459. |

| 1900

_ |

Binet: La Suggestibilité. Paris: Schleicher, Cotes suc.

ff: Elektronenröhrenentwicklung |

| 1901

_ _ _ _ |

Külpes Würzburger

Schule beginnt ihre Arbeit.

Marbe: Anschauungsloses Denken. Probanden können nicht angeben wie ihr Urteil schwerer oder leichter beim Vergleichen von Gewichten zustandekommt, wodurch widerlegt wurde, dass Urteilen ein voll bewusster Vorgang sei und sich von anderen Satzerlebnissen unterscheide. Gründung der Biometrika. |

| 1902

_ |

„Die fehlerlose Erinnerung ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme." William Stern 1902 in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, S. 327 |

| 1903 | Binet: Etude Expérimentale de l'Intelligence. |

| 1904

__ |

Spearman:

Factor analysis (Geschichte)

*

Gründung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (100 Jahre 2004 PDF) |

| 1905 | Ach: Über die Willenstätigkeit und das Denken |

| 1907

_ _ _ |

Bühler: Aha-Erlebnis. Erfindung der "systematisch experimentellen

Introspektion"; Unterbrechungsmethode der systematischen Introspektion;

Kriterium der Wiederholbarkeit introspektiver Versuche [noch überprüfen]

Wells: "Halo-Effekt" (> Thorndike 1920) |

| 1908

1909 |

Bühler: Denken kann gegenstandslos ohne Bilder erfolgen

6. Internationaler Psychologenkongreß in Genf. |

| 1910

_ _ |

Lévy-Bruhl: Fonctions mentales dans les sociétés

inférieures; dt. 2. A. 1926: Das Denken der Naturvölker.

Whitehead & Russell: Zirkularitätsprinzip (Imprädikativität) als Quelle der Antinomien. |

| 1911

_ |

Bleuler: autistisches Denken als phantastisch-traumhaftes, frei-assoziatives und affektiv-impulsives Denken und Sprechen. Absicht: irrationales Denken |

| 1912

1913 |

Külpe: 1. Band Die Realisation

Selz postuliert Problemlösen als den wesentlichen Denkvorgang. (> 1924) [nach Koch in Bergius S. 70] |

| 1915

_ |

Pick: Beitrag zur Pathologie des Denkverlaufs beim Korsakow.

Baade: Über Vergegenwärtigung v. psychischen Ereignissen durch Erleben, Einfühlung z. Repräsentation ... |

| 1916

_ _ _ |

Lindworsky: Das schlussfolgernde Denken

Journal of Experimental Psychology, Zeitschrift für angewandte Psychologie. Karl Marbe: Die Gleichförmigkeit in der Welt. Richard Baerwald: Zur Psychologie der Vorstellungstypen. Leipzig: Barth (2. Aufl. 1928). |

| 1917

_ _ _ _ |

Köhler: Intelligenzprüfungen an Menschen. Weist in Teneriffa

nach, dass Affen zum Problemlösen Werkzeuge einsetzen.

Radon-Transformation (Umkehrung später wichtig geworden für die Computertomographie) Edouard Claparède beschreibt erstmals in La psychologie de I'inteligence, Scienta, Nov. 1917, S. 335, die Methode des lauten Denkens (1935 Duncker) |

| 1920

_ _ |

Külpe (posthum von Messer besorgt): 2. Band:

Die Realisation

Thorndike: A constant error of psychological ratings [Wells Halo-Effekt >1907] Stern, W.: Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. Leipzig: Barth 1920. |

| 1921 | Ach Über die Begriffsbildung. Die 343 Seiten Monographie erkennt die wesentlichen Merkmale (Name oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt, Referenz) eines Begriffs nicht. Seine Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun, taro, Ras und fal) zu untersuchen ist indessen sehr gut. |

| 1922 | Selz: Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums. |

| 1923

_ _ _ |

Külpe (posthum von Messer besorgt): 3. Band: Die Realisation

Piaget: Das symbolische Denken und das Denken des Kindes * Sprechen und Denken des Kindes. Spearman: Nature of Intelligence and Principles of Cognition. |

| 1924

_ _ |

Piaget: Urteil und Denkprozess des Kindes. * Das symbolische

Denken

Selz sieht im Abstraktionsprozeß die wesentliche Denkleistung (> 1913) [nach Koch in Bergius S. 70] Selz: Die Gesetze der produktiven und reproduktiven Geistestätigkeit, Bonn: Cohen. |

| 1926

_ _ |

Piaget: La représentation du monde chez l'enfant. Dt.

1978: Das Weltbild des Kindes.

Lévy-Bruhl: La Mentalité primitive, dt. 1927 Die geistige Welt der Primitiven. Willwoll, A.: Begriffsbildung. Leipzig: Hirzel 1926 |

| 1927

_ _ |

Bühler, K.: Die Krise der Psychologie: "Zum Ausgangsgegenstand

der Psychologie gehören also die Erlebnisse, das sinnvolle

Benehmen

[Verhalten] der Lebewesen und ihre Korrelationen mit den

Gebilden

des objektiven Geistes [auch Leistungen, Werke genannt]."

Koffka: Bemerkungen zur Denkpsychologie (RS: Kontroverse Selz, Bühler; Zurückweisung Plagiatvorwurf) |

| 1928

_ _ _ _ _ _ _ _ |

Carnaps Der logische Aufbau der Welt

beruht auf psychischen Elementarerlebnissen und einer einzigen Relation,

der "Ähnlichkeitserinnerung"

(§ 78).

Popper: Zur Methodenfrage der Denkpsychologie (Dissertation). Er kommt zu folgendem Ergebnis: "5. Abschluß. Ich habe versucht, für die Denkpsychologie die Unentbehrlichkeit der Methoden der drei im engeren Sinn 'psychologischen' Aspekte, des 'Benehmensaspektes', des Aspektes der 'objektiven geistigen Gebilde' und des 'Erlebnisaspektes' nachzuweisen. Ich hoffe, daß es mir darüber hinaus gelungen ist, zu zeigen, daß einige markante Probleme der Theorie der Denkvorgänge, aber auch der genetischen Theorie des Intellekts nur aus einem Zusammenwirken der drei Aspekte heraus methodisch voll erfaßbar sind. Auch in der Denkpsychologie wird sich wohl die innere Einheit der Psychologie bewähren: Ich glaube, daß die gemeinsame Orientierung deutlich den Einfluß biologischer Überlegungen erkennen lassen wird [FN1]." (S. 254f) |

| 1929 | Manifest Wissenschaftliche Weltauffassung - Der Wiener Kreis. |

| 1931

_ _ |

Piaget: Children's philosophies. * La logique de l'enfant.

Selz: Der schöpferische Mensch. [SQ] Gödel: Unvollständigkeitssatz, der allgemein besagt, dass man nicht innerhalb eines Systems mit den Mitteln dieses Systems die Widerspruchsfreiheit der Aussagen dieses Systems beweisen kann. |

| 1932

_ _ |

Heiß: Über isolierende Abstraktion.

Piaget: Le jugement moral chez l'enfant. Deutsch 1954: Das moralische Urteil beim Kinde. * Das Umdrehen des Gegenstandes beim Kind unter einem Jahr. In: Psychologische Rundschau, 4: 110-115. |

| 1933

_ _ _ |

Piaget: Psychologie de l'enfant et enseignement de l'histoire. Rapport

présenté à la Conférence de La Haye. In: Bulletin

trimestriel de la Conférence internationale pour l'enseignement

de l'histoire, 2: 8-13. Deutsch 1999: Psychologie des Kindes und Geschichtsunterricht.

In: Über Pädagogik. Weinheim: Beltz: 118-127.

Otto Neurath: Einheitswissenschaft und Psychologie. |

| 1934

_ |

Carnaps Logische Syntax der Sprache als Basis für eine

allgemeine Wissenschaftssprache.

Popper: Die Logik der Forschung. |

| 1935

_ _ _ _ |

Duncker: Lautes Denken als Forschungsmethode. Zur Psychologie

des produktiven Denkens.

Thurstone: Vectors of mind. * Gründung der Psychometrika in Chicago. (> 1917 Edouard Claparède) Piaget: La naissance de l'intelligence chez le petit enfant. In: Revue de pédagogie, 2: 56-64. * Les théories de l'imitation. Brunswig: Experimentelle Psychologie in Demonstrationen. |

| 1937

_ _ _ __ |

Piaget: La construction du réel chez l'enfant. Deutsch

1969: Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde.

Turing, Halteproblem: On computable numbers, with an application to the "Entscheidungsproblem". Egon Brunswig: Die Eingliederung der Psychologie in die exakten Wissenschaften. Vortrag auf der Enzyklopädiekonferenz zur Einheitswissenschaft in Paris. Isidor I. Rabi: Kernresonanzspektroskopie oder NMR (nuklearmagnetische Resonanz). [PDF] |

| 1938

_ |

Piaget: La réversibilité des opérations et l'importance de la notion de 'groupe' pour la psychologie de la pensée. |

| 1941

_ __ |

Piaget & Inhelder: Le devéloppement des quantités

physiques chez l'enfant: conservation et atomisme. Deutsch 1969: Die Entwicklung

der physikalischen Mengenbegriffe beim Kinde. Erhaltung und Atomismus.

Zuse entwickelt die erste einsatzfähige, programmgesteuerte Rechenanlage, den Z3 |

| 1943 | McCulloch & W. Pitts: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity |

| 1944 | von Neumann & Morgenstern: Spieltheorie |

| 1946 | Bildgebende Verfahren: NMR [Bloch und Purcell (Nobelpreis 1952)] s.a.> 1937 [PDF] |

| 1947

_ |

Pitts & McCulloch: How we know universals?

Norbert Wiener erfindet den Ausdruck Kybernetik. |

| 1948 | Shannon: Informationstheorie. |

| 1949

_ |

Hebb'sche Lernregel: The organization of Behaviour

Shannon: Programmieren eines Digital-Rechners zum Schachspiel |

| 1950

_ |

Lashley: In search of the engram.

Turing: Computing machinery and intelligence |

| 1953 | "Thinking". Wenig überzeugende Kritik Ryles an der Denkpsychologie (schon 1949 in The Concept of Mind im 10 Kapitel formuliert) |

| 1955

_ |

"McCarthy prägte den Begriff „artificial intelligence“ („künstliche Intelligenz“) 1955 in dem Förderantrag an die Rockefeller Foundation als Thema dieser Dartmouth Conference." [W] |

| 1956

_ _ _ |

Die Dartmouth Conference im Sommer 1956 war die erste Konferenz, die

sich dem Thema künstliche Intelligenz widmete, organisiert von McCarthy,

Minsky, Rochester und Shannon. [W]

Bruner et al.: Prozeßorientierter Begriffsbildungsansatz Cherry: Kommunikationsforschung (2. dt. A. 1967). |

| 1958

_ |

Mark I Perceptron (erster Neurocomputer von Rosenblatt & Wightman

et al.)

LISP am Massachusetts Institute of Technology (MIT) spezifiziert [W] |

| 1959 | Rosenblatt: Principles of Neurodynamics. |

| 1960 | Adaline: adaptives Lernsystem von Widrow & Hoff. |

| 1961

_ |

Newell, A. A. & Simon, H. A.: GPS, A Program that Simulates Human

Thought.

Steinbuch: Die Lernmatrix (techn. Realisierung des Pawlow'schen Reflexes) |

| 1963 | Feigenbaum & Feldman: Computers and Thought. |

| 1964 | Bergius (Hrsg.): Lernen und Denken, 2. HBdP, Allgem. I: Aufbau des Erkennens. |

| 1965

_ |

Nilsson: Learning Maschines.

Robinson, J. A.: A machine-oriented logic based on the resolution principle. Journal of the ACM 12:23–44. |

| 1966 | Laing et al: Interpersonelle Wahrnehmung (dt. 1971, 3.A. 1976) |

| 1967 | Popper formuliert in einem Vortrag in Amsterdam seine drei Welten Theorie, insbesondere Welt3. |

| 1968

_ |

Popper: Vortrag in Wien: Theorie des objektiven Geistes [Welt3]