(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=03.10.2018 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 26.10.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Ach Begriffsbildung _Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Narziss Ach Über die Begriffsbildung

(1921)

Zur Haupt-

und Verteilerseite Protokolliertes Denken.

Ausgelagert von der Hauptseite

Denken (Kap 4.3.2).

Originalarbeit von Rudolf

Sponsel, Erlangen

_

Ach Begriffsbildung (1921)

| Einfuehrung und Zusammenfassung

zur Ach'schen Begriffsbildungsuntersuchung

Ach hält eine neue Methode, die er genetisch-synthetisch nennt, zur Untersuchung der Begriffsbildung (>Definition Begriff) für erforderlich, um den Begriffsbildungsprozess in reiner und echter Form zu studieren. Die einleuchtende Grundidee ist, dass neue und bislang unbekannte Begriffe zu lernen sind (S. 33), hier sind es die Begriffe groß und schwer zugleich (Name Gazun), groß und leicht zugleich (Name Ras), klein und schwer zugleich (Name taro) und klein und leicht zugleich (Name fal). Die Begriffsbildung ist mit dem Zusammendenken "... zugleich" (Definientia) abgeschlossen. Die Definienda Gazun, taro, Ras und fal sind für die Begriffsbildung und auch durch die Kürze der Beschreibung für die Kommunikation nicht notwendig, aber für die Ach'schen Prüfmethoden. Gegeben sind die Begriffsmerkmale Pappschachtel (im Grundversuch alle 12 blau, 6 große, 6 kleine), Größe (groß, klein), Form (4 Würfel, 4 Pyramiden, 4 Zylinder), Gewicht (schwer, leicht) [>Abb.1] . Die Standardversuchsreihe besteht aus drei Versuchsgruppen: Lernen, Anwenden und Prüfen. In der Lernphase werden die Namen für die vier Begriffsneubildungen gelernt. Die Vpn müssen bei jedem der 12 Körper - in der Regel drei mal - aufsagen, was auf dem Zettel steht (Gazun, taro, Ras oder fal) und dabei den Körper heben. Das geschah in drei Anordnungen (vorne die schweren, hinten die schweren, "bunt" gemischt). Die Namensgebung wurde durch die Ebbinghaus'schen Versuche angeregt. Es zeigt sich, dass die Vpn die Bedeutung von Gazun, taro, Ras und fal lernen. So weit so gut. Aber was wissen wir durch diese Versuche nun mehr über die Begriffsbildung? Ich vermisse in der Arbeit eine klare Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und neuen Befunde zur Begriffsbildung. Ach ist ja angetreten mit dem Anspruch, den Begriffsbildungsprozess über Neubildungen zu erforschen. Dafür hat er sich seine genetisch-synthetische Methode und Anordnung ausgedacht. Ach zeigt, dass vier Begriffsneubildungen gelernt und mit neuen Namen versehen werden können: groß und schwer zugleich (Name Gazun), groß und leicht zugleich (Name Ras), klein und schwer zugleich (Name taro) und klein und leicht zugleich (Name fal). Die neuen Namen erscheinen eher ablenkend von der eigentlichen Aufgabe der Begriffsneubildung. Das bedeutet in der Regel Neubildung durch neue Kombination schon gegebener Begriffsmerkmale BM1, BM2, ... BMi, BMj, ... BMn. (z.B. gekrümmter Raum, Materiewellen; Verhältnisblödsinn nach Bleuler; Oudenus-Therapie; neue Krankheiten). Die Lehr- und Lernmittel sind im Ach'schen Versuch: die Namenszettel an den Objekten (Würfel, Pyramide, Zylinder), das Aufsagen der Namen (Assoziation Begriffsmerkmale und Name) und das Heben der Objekte. Nach der Lernphase kommt die Anwendungs- und danach die Prüfphase. Die Prüfmethode besteht im (Nach-) Fragen. Fazit Begriffs-Definition-Ach-1921: Dass ein Begriff aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz (wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann) erkennt Ach nicht. Obwohl Ach die Bedeutung des Wiedererkennen durch 5 Erwähnungen (2x S. 21; 22; 30, 177) unterstreicht, fällt ihm nicht auf, dass Wiedererkennen ein Begriffsäquivalent ohne Namen ist. Insgesamt ein interessantes Werk vor allem durch Achs Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun := groß und schwer, taro := klein und schwer, Ras := groß und leicht und fal := klein und leicht) zu untersuchen ist indessen wegweisend und damit sehr gut. Kritik: Es ist mir leider nicht klar geworden,

was Ach nun für die Begriffsbildung neu herausgefunden haben

will. Entscheidend sind ganz sicher nicht die Namen (Gazun, taro, Ras,

fal), die lenken eigentlich nur ab. Die Aufgabe war ja, einen neuen Begriff

zu bilden, der aus zwei Merkmalen besteht m12 := m1

und m2, in seinem Versuch z.B. groß und schwer zugleich.

Der Versuch hätte zeigen sollen, wie genau es zu dieser Begriffsbildung

kommt, welche Wege es gibt, und das hätte exploriert werden müssen,

so dass am Ende eine Theorie - zumindest dieser - Begriffsbildung steht.

|

Aus Achs Originalarbeit

Ach, Nariziss 1921. Über die Begriffsbildung. Bamberg.

Was ist ein Begriff bei

Ach (1921)?

hier fett ist bei Ach g e s p e r r t

Zusammenfassung-Begriff-bei

Ach-1921

ZA1921-1: Durchsuchen der 343-Seiten Arbeit

nach "defin" ergibt 21 Fundstellen. "begriff" ergibt 314 Treffer. Nach

der Grundregel

für wichtigere Begriffe einer Arbeit sollte zu Beginn eine Erklärung

Achs erfolgen, was er unter Begriff versteht. Das ist auch der Fall, auch

wenn er S. 1 statt mit der erforderlichen Begriffsklärung des Begriffs

Begriff zu beginnen, sogleich mit seinem methodischen Ansatz und Grundsatz

beginnt (A1921-S.1).

ZA1921-2: Die Begriffsexplikation verschiebt

Ach sogleich auf den Begriffsverschiebebahnhof

Wortbedeutung:

- "Dabei wollen wir unter Begriff zunächst die Wortbedeutung verstehen,

die signifikative Bedeutung des Wortes als eines Zeichens oder Symbols,

wie sie jedermann vom sinnvollen Lesen eines Wortes, eines Textes oder

vom Auffassen der Rede her bekannt ist.2) Diese Definition des Begriffes

als der Wortbedeutung soll aber nur eine vorläufige sein. Sie soll

unserer Untersuchung zunächst die Richtung geben, sodaß unsere

Aufgabe vorerst ebensogut auch lauten könnte: es sollen die psychologischen

Bedingungen der Entstehung der Wortbedeutung untersucht werden."

Ach glaubt damit Begriff definiert zu haben, wenn er von Terminus spricht: A1921-S.3:

- "... Nur insofern ist durch die von uns gewählte Definition des

Terminus ..Begriff' eine Festlegung gegeben, als die Worte die normalen

Mittel der sprachlichen Verständigung einer Mehrheit von Individuen

bilden. Und dieser Tatbestand ist, wie wir sehen werden, für die Begriffsbildung

von größter Wichtigkeit"

ZA1921-Fazit: Dass ein Begriff aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz (wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann) erkennt Ach nicht. Obwohl Ach die Bedeutung des Wiedererkennen durch 5 Erwähnungen (2x S. 21; 22; 30, 177) unterstreicht, fällt ihm nicht auf, dass Wiedererkennen ein Begriffsäquivalent ohne Namen ist. Insgesamt ein interessantes Werk vor allem durch Achs Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun := groß und schwer, taro := klein und schwer, Ras := groß und leicht und fal := klein und leicht) zu untersuchen ist indessen wegweisend und damit sehr gut.

A1921 Fundstellen zum Begriff des Begriffs

- hier fett ist bei Ach g e s p e r r t

- A1921-S.1 "Wenn wir die Begriffsbildung einer

experimentellen

Untersuchung unterziehen wollen, können wir uns nicht damit

begnügen, bereits fertige Begriffe einer psychologischen Analyse

zu unterwerfen. Wir müssen vielmehr künstlich diejenigen

Bedingungen herstellen, unter denen es zwangsläufig zur

Bildung neuer, dem Individium bisher fremder Begriffe kommt.

Nur bei einem derartigen Verfahren sind wir im Stande, die

Faktoren festzulegen, welche für die Begriffsbildung wesentlich

sind. Das Verfahren zur Lösung der analytischen Aufgabe

hat also ein genetisches zu sein, zugleich ist es

synthetisch, da durch das Zusammenwirken gewisser

Bedingungen ein vorher nicht Vorhandenes, nämlich ein

bestimmter Begriff aufgebaut wird bezw. zur Ausbildung

kommt. Nur durch ein derartiges genetisch-synthetisches

Verfahren, das zugleich die notwendige Variierung der ur-

sächlichen Bedingungen der zu untersuchenden Erscheinungen

in sich schließt, läßt sich der gesetzmäßige Zusammenhang

festlegen, in dem der Begriff zu andersartigen seelischen

Tatbeständen steht. Es ist dies im Grunde dieselbe Methode,

die auf dem Gebiete des Gedächtnisses mit so großem Erfolge

zur Analyse des Vorstellungsverlaufes zur Anwendung ge-

langt ist."

Aber noch auf S. 1 wendet er sich der Begriffsexplikation des Begriffs

zu:

- A1921-1f: "Was nun den eigentlichen Gegenstand unserer

Frage-

stellung, nämlich den Begriff betrifft, so ist eine nähere

Umgrenzung dieses Gegenstandes schon deshalb erforderlich,

weil es noch in der Gegenwart namhafte Vertreter der [>2]

Psychologie gibt, welche die Untersuchung des Begriffes

überhaupt von jeder psychologisdien Betrachtungsweise

ausschließen und sie allein der logischen Betrachtung zu-

weisen wollen. So sagt z. B. Ziehen, die Lehre vom

Allgemeinbegriff, bei dem die Allgemeinvorstellung wenigstens

formal über die individuelle psychologische Erfahrung hinaus

verallgemeinert sei, unterstehe nicht der psychologischen,

sondern der logischen Betrachtungsweise.1) Dieser Standpunkt

kann für unsere Untersuchung um so weniger in Betracht

kommen, als wir den Begriff nicht als ideales Gebilde einer

normativen Wissenschaft, das dem logischen Grundsatze von

der Identität unterworfen ist, betrachten wollen, sondern die

realen psychologischen Bedingungen untersuchen werden,

welche zur Entstehung des Begriffs innerhalb eines Einzel-

bewußtseins führen. Dabei wollen wir unter Begriff zunächst

die Wortbedeutung verstehen, die signifikative Bedeutung

des Wortes als eines Zeichens oder Symbols, wie sie jeder-

mann vom sinnvollen Lesen eines Wortes, eines Textes oder

vom Auffassen der Rede her bekannt ist.2) Diese Definition

des Begriffes als der Wortbedeutung soll aber nur eine vor-

läufige sein. Sie soll unserer Untersuchung zunächst die

Richtung geben, sodaß unsere Aufgabe vorerst ebensogut

auch lauten könnte: es sollen die psychologischen Bedingungen

der Entstehung der Wortbedeutung untersucht werden. Daß

uns allerdings die fortschreitende Untersuchung über diese

erste Formulierung der Aufgabe hinausführen wird, werden

wir weiterhin sehen.

Die Definition des Begriffes als der Wortbedeutung, die ja

infolge ihrer Einfachheit vielfach verwendet wird, soll uns

hinsichtlich der theoretischen Auffassung dessen, was wir vom

psychologischen Standpunkte aus unter einem Begriff zu

verstehen haben, in keiner Weise festlegen, ist ja, wie

Stumpf sagt, die Frage nach dem Wesen der Begriffe

„immer noch die schwierigste von allen, die die Psychologie

der Verstandestätigkeiten betreffen".3) Auch weitere Fragen

- 1) Th. Ziehen. Leitfaden der physiolog. Psychol. 10.

Aufl. 1914. S. 242.

2) Die verschiedenen Arten der Bedeutung eines Wortes bezw. Zeichens

werden später an der Hand der Versuchsergebnisse besprochen werden.

3) C. Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen. Abhandl.

d. Berliner Akademie der Wissensdiaft. phil. bist. Kl. 1907. S 2"

S.1: hier fett ist bei Ach g e s p e r r t

"1. Kapitel

Einleitung

§ 1.

Die Aufgabenstellung

Wenn wir die Begriffsbildung einer experimentellen Untersuchung unterziehen

wollen, können wir uns nicht damit begnügen, bereits fertige

Begriffe einer psychologischen Analyse zu unterwerfen. Wir müssen

vielmehr künstlich diejenigen Bedingungen herstellen, unter denen

es zwangsläufig zur Bildung neuer, dem Individuum bisher fremder Begriffe

kommt. Nur bei einem derartigen Verfahren sind wir imstande, die Faktoren

festzulegen, welche für die Begriffsbildung wesentlich sind. Das Verfahren

zur Lösung der analytischen Aufgabe hat also ein genetisches

zu sein, zugleich ist es synthetisch, da durch das Zusammenwirken

gewisser Bedingungen ein vorher nicht Vorhandenes, nämlich ein bestimmter

Begriff aufgebaut wird bzw. zur Ausbildung kommt. Nur durch ein derartiges

genetisch-synthetisches Verfahren, das zugleich die notwendige Variierung

der ursächlichen Bedingungen der zu untersuchenden Erscheinungen in

sich schließt, läßt sich der gesetzmäßige Zusammenhang

festlegen, in dem der Begriff zu andersartigen seelischen Tatbeständen

steht. Es ist dies im Grunde dieselbe Methode, die auf dem Gebiete des

Gedächtnisses mit so großem Erfolge zur Analyse des Vorstellungsverlaufes

zur Anwendung gelangt ist."

Bisherige Untersuchungsmethoden zur Begriffsbildung nach Ach (1921), S. 16ff

"1. Methoden zür Bestimmung der phänomenolögischen

Eigentümlichkeiten des Bedeutungsbewußtseins

Die die Lehre von den Begriffen

() betreffenden Untersuchungen hatten sich vor allem die Aufgabe gestellt,

festzulegen, was wir erleben, wenn uns ein Begriff

() gegenwärtig ist, oder sie suchten, im Sinne unserer Ausführungen

ausgedrückt, eine phänomenologische Charakteristik des Bedeutungsbewußtseins

zu geben. Da sich diese Versuche in der Regel noch an die bereits von Galton1)

geübte Reproduktionsmethode hielten, also in einer, wie wir sehen

werden, vom methodologischen Standpunkt aus betrachtet unzulänglichen

Weise zur Durchführung gelangten, so kann ihnen für die Beantwortung

der Frage nach der Untersuchung des Bedeutungsbewußtseins nur eine

untergeordnete Rolle zugesprochen werden, noch dazu, wenn sie wie z. B.

die Versuche von Schwiete auch in einer technisch unzureichenden Weise

zur Ausführung gelangen2). Bei den gewöhnlichen Reproduktionsversuchen

von Sch., die er ungebundene Reproduktionen nennt, werden als akustische

Reizworte Bezeichnungen sinnlich-wahrnehmbarer Eindrücke oder solche

von physikalisch-chemischen öder von psychischen Eigenschaften u.

dgl. vom Vl zugerufen und die Vp hat hierauf mit einem beliebigen .Wort

möglichst schnell zu reagieren und nachher auszusagen, „wie sie zu

dieser Reproduktion gekommen ist"3). ...

- 1) F. Ga1ton. Inquiries into Human Faculty and its Development.

London 1883, p.109 ff.

2) F. Schwiete , Ober die psychische Repräsentation der Begriffe, Ar, Gs Ps. XIX, 1910.

Sch. mißt die Zeitdauer seiner akustischen Reaktionen in der Weise daß der VT gleichzeitig mit dem Rufen des Reizwortes einen Tastet und damit .den durch das Chronoskop gehenden Strom schließt, während -die-Vp mit dem Aussprechen des Reproduktionswortes einen zweiten Taster losläßt und hierdurch den Strom unterbricht. Die Unzuverlässigkeit einer derartigen Zeitmessung ist bekannt. Vergl. auch E. Meumann (Ar Gs Ps . Bd. ?? 1907, S. 1-28). . -

3) Solche Versuche werden sonst gewöhnlich als freie Ässoziations-reaktionen. bezeichnet."

"2. Die Methoden der Untersuchung der Abstraktion in ihrer Beziehung

zur Begriffbsbildung ().

Der Vorgang der Abstraktion im Sinne des Absehens vom Individuellen,

vom Zufälligen wird schon von Plato und Aristoteles zur BegrifFsbildung

in Beziehung gebracht. Hier interessiert uns weder die metaphysische noch

die logische Bedeutung dieses Prozesses, wir haben uns vielmehr ausschließlich

mit der psychologischen Seite desselben zu befassen und zwar in diesem

Zusammenhänge auch nur soweit, als die zur Untersuchung der psychologischen

Abstraktion angewandten Methoden für die Begriffsbildung

() in Betracht kommen. Doch sind zunächst einige terminologische Bemerkungen

vorauszuschicken Abgesehen von der eben erwähnten generalisierenden

Abstraktion spricht man auch von einer isolierenden psychologischen Abstraktion,

bei der durch die besondere Richtung der Aufmerksamkeit einzelne Inhalte

des Bewußtseins herausgehoben und von den übrigen mehr oder

weniger isoliert werden. Da aber auch die generalisierende Abstraktion

zu einer Isolierung [>16] ihres Produktes, nämlich der Allgemeinvorstellung

bezw. des Begriffes () gegenüber

anderen Vorstellungen führt, so ergibt sich schon hieraus, daß

diese Unterscheidung vom psychologischen Standpunkte aus als keine glückliche

bezeichnet werden kann, wie überhaupt die Terminologie auf diesem

Gebiete noch wenig geklärt ist« So wird nicht selten die allgemeine

Vorstellung überhaupt gleich der abstrakten Vorstellung gesetjt, trotzdem

es nach den Ausführungen von Berkeieg wohl Allgemeinvorstellungen,

aber keine abstrakten Allgemeinvorstellungen geben soll, eine Auffassung,

deren Richtigkeit in der Gegenwart allerdings wieder bestritten wird.1)

Unter Teilinhalten, Modifikationen oder Momenten wollen wir im Anschluß

an die Terminologie von G. E. Müller2) unselbständige

Bewußtseinsinhalte (Vorstellungen, Empfindungen) wie Farbe, Intensität,

Größe, Form, Dauer verstehen. So sind wir zugleich zu einer

weiteren Gegenüberstellung gekommen, die im Anschluß an gewisse

Gedankengänge von Berkeley in der Geschichte der Lehre von der psychologischen

Abstraktion eine Rolle spielt, nämlich derjenigen der selbstständigen

und unselbständigen Inhalte. Th. Lipps ; definiert z. B. die Abstraktion

als das apperceptive Herausnehmen und Isolieren unselbständiger Teilgegenstände.3)

Da es nun aber auf Grund einer entprechenden Aufmerksamkeitszuwendung durch

isolierende Abstraktion möglich ist, auch ein selbständiges Objekt

z. B. der Wahrnehmung herauszuheben und hierbei von den übrigen Inhalten

mehr oder weniger zu abstrahieren, suchten wieder Andere eine Definition

der Abstraktion aufzustellen, bei der auf die Selbständigkeit oder

Unselbständigkeit des abstrahierten Inhaltes keine Rücksicht

genommen ist, so Husserl und Külpe, welch letzterer unter der psychologischen

Abstraktion den Prozeß versteht, durch den das psychologisch Wirksame

von dem psychologisch Unwirksamen geschieden wird,4) wobei [>17]

die wirksamen Inhalte die positiv abstrahierten, die unwirksamen diejenigen

sind, von denen abstrahiert wird. So ist zugleich die schon von Kant gegebene

Unterscheidung der positiven und negativen Abstraktion wieder zu ihrem

Rechte gekommen. Ob nun dem Prozesse der Abstraktion eine besondere, eigenartige

geistige Fähigkeit zugrunde liegt, oder ob er sich restlos auf andere

psychologische Tatbestände zurückführen läßt,

also nur eine Folgewirkung derselben, insbesondere der Aufmerksamkeit oder

der Apperception darstellt, wie vielfach angenommen wird, laßen wir

in dem gegenwärtigen Zusammenhänge dahingestellt. Wir werden

aber unter Berücksichtigung unserer Versuchsresultate später

hierauf einzugehen haben.

Es ist hier auch nicht der Ort, der Berechtigung der verschiedenen

Auffassungen bezw. Begriffsbestimmungen

() der psychologischen Abstraktion und

der mit ihr im Zusammenhänge stehenden Termini weiter nachzugehen

und so das ausgedehnte Gebiet der Abstraktion einer eingehenden Würdigung

zu unterziehen, vielmehr kommen für uns zunächst nur gewisse

experimentelle Methoden zur Untersuchung der Abstraktion in Betracht und

zwar soweit dieselben zugleich zur Begriffsbildung

() in Beziehung stehen. Von diesem Gesichtspunkte aus haben Versuche, wie

die von Külpe, Grünbaum und im Anschluß an dessen Methode

von Koch, Habrich, v. Kuenburg1) ausgeführten Abstraktionsuntersuchungen

kein unmittelbares methodologisches Interesse für uns, ebensowenig

auch die Versuche von Mittenzwey, Seifert, Ranguette2) u. A.

Sie alle betreifen zwar [>18] gewisse Seiten des Äbstraktionsprozeßes,

aber ohne daß dabei dem Vorgang der Begriffsbildung

() besondere Beachtung geschenkt worden wäre. ... "

- S16-1) Vergl. z. B. Messer, Psychologie,

Stuttgart-Berlin 1914, S. 194

S16-2) G. E. Müller III, S. 497 ff.

S16-3) Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie, 2. Aufl., Leipzig 1906, S.145.

S16-4) O. Külpe, Versuche über Abstraktion, Ber. über d. 1. Kongr. f. exp. Psgchol. herausgeg. von Schumann, Leipzig, 1904, S. 67.

S17-1) A. A. Grünbaum, Qber die Abstraktion der Gleichheit Ar Gs P» Bd. Xll. 1908, S. 340 ff. A. Koch, Exp. Untersuchungen über die Abstraktionsfähigkeit von Volksschulkindern. Zeitsch. f. angew. Psychol. Bd. 7. 1913, S. 332 ff. 1· Habrich, Uber die Entwickelung der Abstraktionsfähigkeit von Schülerinnen, ebenda Bd. 9, 1914, S. 189 ff. M. v. Kuenburg, Über Abstraktionsfähigkeit und die Entstehung von Relationen beim vorschulpflichtigen Kinde, ebenda Bd. 17, 1920, S. 270 ff.

S17-2) K. Mittenzwey, Uber abstrahierende Apperception, Psycholog. Studien von Wundt, Bd. II, 1907 S. 358 ff. F. Seifert, Zur Psychol, der Abstraktion u. Gestaltauffassung, Z Ps, Bd. 78, 1917, S. 55. ff. L. Ranguette, Untersuchung über die Psychol, des wissenschaftl. Denkens auf experimenteller Grundlage 1. Teil: Die elementaren Inhalte der Denkprozesse, Ar Gs Ps. Bd. XXXVI. 1917, S. 169 ff"

3. Die sog. Intelligenzuntersuchungen in ihrer methodologischen

Beziehung zur Begriffsbildung ().

Die Definition eines Begriffes ()

bildet nicht blos eine logische Methode zur Bestimmung des Inhaltes eines

Begriffes

(), sie dient vielmehr vielfach, insbesondere in der Wissenschaft dazu,

an der Hand von Benennungsurteilen [>24] neue Begriffe

() zu bilden. So stehen auch alle jene Unter- suchungen, welche die Begriffsbestimmung

als methodologisches Hilfsmittel benutzen, in einer gewissen Beziehung,

zu unserer Problemstellung der Feststellung des Prozesses der signifikativen

Bedeutungsverleihung. Bereits Binet und Simon haben den Definitionstest

in ihre bekannte Staffelmethode aufgenommen, im jüngeren Alter die

Definition von konkreten Begriffen ()

wie Gabel, Tisch, Stuhl usw., im höheren Alter (11. u. 12. Jahr) diejenige

von abstrakten Begriffen () wie Barmherzigkeit,

Gerechtigkeit Güte. Derartige Definitionsteste sind dann in ausgiebiger

Weise von Pohlmann, Gregor, dem Hamburger psychologisdien Laboratorium

(W. Stern) und von anderen Stellen zur Intelligenzuntersuchung von

Jugendlichen verwendet worden. 1) Weiter ist hierher zu rechnen der Oberbegriffstest

() von Bobertag, 2) bei dem zu zwei oder mehr Begriffen

() der übergeordnete Begriff ()

zu nennen ist. 3) Zur Feststellung der Abstraktionsfähigkeit findet

sich ein ähnlicher Test unter dem Titel „Generalisationsfragen“ z.

B. „was sind die Eiche, die Buche, die Tanne, die Birke, die Ulme zusammen?“

in der Methode der „Psychologischen Profile“ von Rossolimo. 4)

Eine Bedeutung für das Problem der Begriffsbildung

() erhalten diese Untersuchungen vor allem dadurch, daß die Definitions-

() und Gattungsbegriffstests () in verschiedenen

Altersstufen zur Anwendung gelangen, also im Sinne einer [>25] vergleichend-statistischen

Methode verwendet werden. So sind sie innerhalb gewisser Grenzen geeignet,

uns einen Einblick in die ontogenetische Entwicklung der verschiedenen

Begriffsarten

() und der Art und Weise ihrer Verwendung zu geben; so ist z. B, bei jüngeren

Kindern (6—7 jährigen) die Zweckdefinition („Stuhl ist zum Sitzen“)

die herrschende; mit zunehmendem Alter tritt diese jedoch gegenüber

der Verwendung des Gattungsbegriffes

(), der Angabe eines Beispieles u. dergl. mehr und mehr zurück. Abstrakte

Begriffe () können erst im höheren Alter (13.

und 14. Lebensjahr) zureichend definiert werden. Nach den vergleichenden

Untersuchungen von Eng, die zu ihren ausgedehnten, in Kristiania

angestellten Versuchsreihen neben der Begriffsbestimmung

() auch die Reproduktionsmethode in Anwendung gezogen hat, scheint es sogar,

als ob Volksschulkinder unter 14 Jahren vielfach überhaupt noch nicht

imstande sind, abstrakte Hauptwörter wie Wirkung, Bewunderung in ihrer

eigentlichen Bedeutung zu erfassen, daß sie vielmehr in der Regel

mit dem abstrakten Hauptwort dieselbe Bedeutung verbinden wie mit dem entsprechenden

Zeit- oder Eigenschaftswort. Dabei besitzen die Kinder bereits vom 10.

Jahre ab eine erstaunlich hochgradige Fähigkeit, allgemeine Aussagen

zu machen.1)

M o e d e3) hat indirekte und direkte Methoden der Begriffsuntersuchung

() unterschieden. Zu den ersteren rechnet er die Begriffserklärung,

die Frage nach dem Oberbegriff ()

(Gattungsbegriff) (), die Frage nach dem Gemeinsamen, das

verschiedene Erzählungen aufweisen, die Umfangsbestimmung. ...

- S24-1) Vergl. hierzu: W. Stern. Die

Intelligenz der Kinder und Jugendlichen u. die Methoden ihrer Untersuchung,

Leipzig 1920, S. 104 ff; ferner W. Stern u, 0. Wieg mann: Methodensammlung

zur Intelligenzpröfung, Leipzig 1920, S. 138ff, wo sich nähere

Literaturangaben finden. Th. Ziehen. Die Principien und Methoden der lntelligenzpiüfung,

4. Aufl., Berlin 1908.

S24-2) O. B o b e r t a g, Uber Intelligenzprüfungen (nach der Methode von Binet u. Simon) Zeitschrift f. ang. Psychol., Bd. S, 1911, S. 130.

S24-3) Der Test wird infolgedessen zweckmäßiger Ggttungsbegriffs-test genannt. Hinsichtlich der praktischen Bedeutung dieses Tests vergl. O. Karstadt. Zur Schaffung vor> Paralleltests, Zeitschr. f. ang. Psgchol. Bd. 13, 1918, S. 340 f.

S24-4) G. Rossolimo, Klinik für psychische u. nervöse Krankheiten, Bd. 6, 1911 (Heft 3/4). Vergl. hierzu auch N. Braunshausen u. A. Ensch, Psycholog. Profile, Jahrg. 18 u. 22 der Zeitschr. f. Kinderfprschunp, 1913 u. 1917.

S25-1) a. a. O. S. 40. Vergl. vor allem nach A Gregor Untersuchungen über die Entwickl. einfacher logischer Leistungen, Zeitschr. f. ang. Psychol., Bd. 10, 1915, S* 339 ff. Zweifellos spielt für die Beurteilung gewisser Unterschiede der Untersuchungsergebnisse verschiedener Autoren die individuell verschiedene sprachliche Entwicklung eine Rolle, Neben dem Einflüsse des häuslichen und sozialen Milieus kommt auch der Gesamtentwickl. des betreffenden Volksstammes eine wesentliche Bedeutung zu. Vergl. auch A. Fischer. Sprachpsycholog. Untersuchungsmethoden im Dienst von Erziehung.u. Unterricht, Z. f. paed. Psychol,, 20. Jahrg., 1919, S. 334.

S25-2) W. Moede. Die Methoden der Begriffsuntersuchung. Zeitschr. f, paedagog. Psychol., 17. Jahrg., 191$, S. 149 ff."

S. 33:

über die Begriffsbildung an Hand der Suchmethode.

Abschnitt A.

§ 3.

Allgemeine Schilderung der Suchmethode.

Den in der Einleitung ausgesprochenen methodologischen Forderungen der

künstlichen Setzung von Bedingungen, unter denen es bei gleichzeitiger

Berücksichtigung des der Begriffsbildung eigentümlichen funktionellen

Momentes zwangsmäßig zur Ausgestaltung von Begriffen kommt,

scheint die S u ch- Methode (abgekürzt S. M.) zu genügen, zu

deren Anwendung ich nach mannigfachen Vorversuchen gekommen bin. Sie geht

von dem leitenden Gedanken aus, daß es der Vp nur mit Hilfe von gewissen,

zunächst sinnlosen Zeichen z. B. den Schrift- und Klangbildern „Gazun“

oder „taro“ möglich ist, bestimmte einfache Aufgaben zu lösen.

Diese Aufgaben bestehen u. a. darin, gewisse Körper wie Pappschachteln

oder Holzkörper, die vorher diese auf Zettel geschriebenen Worte (Gazun

und dergl.) getragen hatten, jetzt aber ohne solche Zettel waren, bei Nennung

dieser Bezeichnungen aus einer größeren oder kleineren Zahl

einander ähnlicher Körper herauszusuchen. Nur durch die vorherige

Beachtung der auf den Zetteln stehenden Worte und der Eigenschaften der

ihnen zugeordneten Körper können diese Aufgaben richtig gelöst

werden. Die Zeichen (Worte) dienten der Vp als Mittel zur Erreichung eines

bestimmten Zweckes, nämlich zur Lösung der vom Versuchsleiter

(Vl) gestellten Aufgaben, und dadurch daß sie in dieser Weise Verwendung

fanden, erhielten sie eine eindeutig bestimmte Bedeutung. Sie wurden für

die Vp zu Trägern begrifflicher Inhalte. Die Vp kann auf Grund der

sprachlichen Anwendung dieser jetzt sinnvollen Zeichen über bestimmte

Sachverhalte Aussagen machen, die vom Vl verstanden werden. [>34]

Die S. M. gestaltet sich im Einzelfalle und zwar

in einer einfachen Anordnung folgendermaßen.

Es werden zwölf blaue Pappschachteln vor die Vp auf den

Tisch in einer bestimmten Anordnung aufgestellt und zwar 4 Würfel,

4

Pyramiden und 4 Zylinder. Je 2 Würfel, 2 Pyramiden, 2 Zylinder

sind groß, die übrigen sechs klein, wie dies in

der nebenstehenden Zeichnung durch Quadrate, Dreiecke und Kreise schematisch

angedeutet ist.1) Jede Pappschachtel trägt einen Zettel,

der an der Pappschachtel mit einer Nadel angesteckt ist, so daß er

jederzeit abgenommen werden kann. Auf diese Zettel sind mit der Hand sinnlose

Worte in Antiqua aufgeschrieben.

Abgesehen von dem auffälligen Größenunterschied,

der die 12 Schachteln bei der Auffassung unmittelbar in sechs große

und sechs kleine Körper trennen ließ, zeigten die Pappgefäße

auch noch einen ziemlich erheblichen Gewichtsunterschied. Dieser

Gewichtsunterschied war so getroffen, daß man von großen

schweren und großen leichten, sowie von kleinen schweren

und kleinen leichten Schachteln sprechen kann. Das absolute Gewicht

der einzelnen Arten z. B. der drei großen schweren Schachteln war

nicht gleich. Das Wesentliche war vielmehr, daß zwischen den Gewichten

der einzelnen Paare, also z. B. zwischen dem großen schweren und

dem großen leichten Würfel ein deutlich merkbarer Gewichtsunterschied

bestand.. Doch waren auch diese Gewichtsunterschiede bei den verschiedenen

Paaren nicht völlig gleich. Es sollte nur bei unbefangenem Heben der

schweren Körper der absolute Eindruck der Schwere und bei demjenigen

der leichten der Eindruck der Leichtigkeit ausgelöst werden (Vergl.

S. 36 Anm.).

Wie schon bemerkt, trägt jeder der Körper

einen Zettel mit einem darauf geschriebenen sinnlosen Wort. ln der [>35]

schematischen Zeichnung ist die erste Aufstellung der 12 Körper

mit den sinnlosen Bezeichnungen wiedergegeben [RS: die Bezeichnungen

sind nicht sinnlos, sondern unbekannt und neu].

_

Hieraus ist ersichtlich, daß jedes der 3 großen schweren

Gefäße einen Zettel mit dem sinnlosen Wort „Gazun“ getragen

hat, jedes der hinter diesen Körpern stehenden großen leichten

Gefäße einen Zettel mit „Ras", jeder der drei kleinen schweren

Körper, die vorn in einer Reihe mit den großen schweren Gefäßen

(Gazun) stehen, einen Zettel mit „taro“ und die dahinter stehenden 3 kleinen

leichten Gefäße einen solchen mit „fal.“

- 34-FN1) Die Größenmaße waren

bei den großen Pappgefäßen folgende; Seitenlange

der Würfel 10,5 cm, Seitenlange der Pyramiden 13,5 cm, Durchmesser

der Zylinder 10 cm, ihre Höhe 6 cm; die entsprechenden Größenmaße

der kleinen Körper: Würfel 5,5 cm, Pyramide 6,5, Zylinder

5,3 und 2 cm.

Bei den später verwendeten Sätzen (Satz II) wurden kleine Änderungen vorgenommen. So als Seitenlänge der großen Würfel 10 cm, der kleinen Würfel 5 cm, der kleinen Pyramiden 6 cm, der kleinen Zylinder 5 cm.

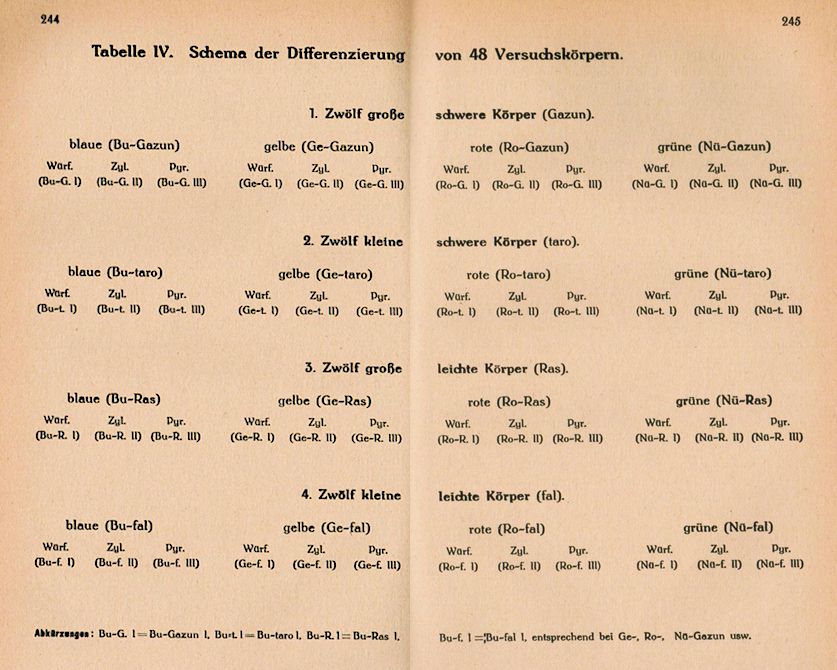

Tabelle IV Schema der Differenzierung von 48 Versuchskörpern

Auseinandersetzung mit Achs genetisch-synthetischer Methode

Wiederholung der Versuche von Ach durch

Alexander Willwoll im Wintersemester 1923/24,

Willwoll, Alexander (1926) Wiederholung der Versuche von Ach. In (42-59)

Willwoll, Alexander (1926) Begriffsbildung. Eine psychologische Untersuchung.

Leipzig: Hirzel.

"42 Anhang zum ersten Teil.

Wiederholung der Versuche Narziß Achs.

Es war eine lockende Arbeit, die Versuche, über

die der erste Teil referierte, soweit es möglich war zu wiederholen

und ihre Resultate nachzuprüfen und zu bestätigen. Im Wintersemester

1923/24 wiederholte der Verfasser im Psychologischen Institut der Universität

Wien die Achschen Versuche nach der Suchmethode und nach der Verständigungsmethode,

auch — aber in weit geringerem Ausmaß — die Achschen Differenzierungsversuche.

Es war wohl von vornherein zu erwarten, daß sich die Resultate Achs

bestätigen würden: die Assoziation der Wort- und Ding Vorstellungen,

ihre Notwendigkeit einerseits, ihr Ungenügen zur Herbeiführung

signifikativer Wortfunktion anderseits, ferner eine Fülle von, Ach

würde sagen: Hilfskriterien — es handelt sich um Beziehungserfassungen

verschiedener Art, die der signifikativen Wortfunktion die Wege bereiten

und sie vorbereiten —, schließlich die Bedeutungsverleihung, mitunter

zeitlich getrennt von klarer Erfassung der Bedeutungsverleihbarkeit, die

Verschiedenartigkeit der Bedeutungsverleihung, die Unterscheidung von signifikativer

und indizierender Bedeutung usw. finden sich bestätigt. Abweichend

von Achs Protokollen weisen die unseren nicht einen so reibungslosen, fast

programmgemäßen Verlauf im Entstehen der darstellenden Wortfunktion

auf, vielmehr zeigen die verschiedenen Versuchspersonen hier große

Verschiedenheiten, Es kommt nicht einmal bei allen zu dem erhofften Resultat

der Versuchsanordnung, zur vollendeten Bedeutungsverleihung. Stärker,

als es bei Achs Versuchspersonen der Fall gewesen zu sein scheint, trat

bei unseren Versuchspersonen ein oft geradezu quälendes Bedürfnis

nach mehr Sinnzusammenhängen im Material zutage, In der Analyse der

Protokolle ergab sich spontan eine stärkere Betonung der Beziehungserfassung

und ihrer Bedeutung.

Es lohnt sich, die Wiederholung der Suchmethode-

und Verständigungsmethode-Reihen Achs zu referieren.

... ... ... "

Wygotski, L.S.

(1981; russ 1934), S. 111f:

"Der Hauptmangel der Methodik von Ach besteht darin, daß wir

hier nicht den genetischen Prozeß der Begriffsbildung ergründen,

sondern lediglich das Vorhandensein oder das Fehlen dieses Prozesses konstatieren.

Bereits die Versuchsanordnung setzt voraus, daß die Mittel, mit denen

der Begriff gebildet wird, d. h,. die experimentellen Wörter, die

als Zeichen fungieren, von Anfang an gegeben sind und eine konstante Größe

darstellen, die sich während des ganzen Versuchs nicht ändert,

und daß darüber hinaus die Art ihrer Verwendung in der Instruktion

im voraus festgelegt ist. Die Wörter treten nicht von Anfang an als

Zeichen auf, sie unterscheiden sich prinzipiell in keiner Weise von einer

anderen Reihe von Reizen, die im Versuch auftreten, von den Gegenständen

nämlich, mit denen sie verbunden werden. Da Ach beweisen will, daß

die assoziative Verbindung zwischen Wörtern und Gegenständen

allein für die Entstehung einer Bedeutung unzureichend und die Bedeutung

eines Wortes oder eines Begriffs nicht gleich der assoziativen Verbindung

zwischen einem Lautkomplex und einer Reihe von Objekten ist, behält

er zum Zweck der Kritik und der Polemik den traditionellen Ablauf des gesamten

Prozesses der Begriffsbildung bei, der einem bestimmten Schema unterworfen

ist, das mit folgenden Worten gekennzeichnet werden kann: von unten nach

oben, von einzelnen konkreten Gegenständen zu wenigen sie umfassenden

Begriffen.

Aber wie Ach selbst feststellt, steht ein solcher Ablauf des Experiments

im Widerspruch zum wirklichen Verlauf der Begriffsbildung und baut sich,

wie wir sehen werden, durchaus nicht auf der Grundlage von Asso-[>112]ziationsketten

auf. Er reduziert sich nicht, um die bereits berühmt gewordenen Worte

Vogels zu gebrauchen, auf einen pyramidenartigen Aufbau der Begriffe, auf

einen Übergang vom Konkreten zum mehr und mehr Abstrakten.

Darin besteht ein Hauptergebnis der Untersuchungen

von Ach und Rimat. Sie wiesen nach, daß der Assoziations-Standpunkt

gegenüber der Begriffsbildung falsch ist, zeigten den produktiven

und schöpferischen Charakter des Begriffs und die Rolle des funktionalen

Moments bei seiner Entstehung und hoben hervor, daß nur beim Vorliegen

eines bestimmten Bedürfnisses, des Bedürfnisses nach einem Begriff,

nur im Verlauf irgendeiner bewußten zweckentsprechenden, auf die

Erreichung eines bestimmten Ziels oder die Lösung einer bestimmten

Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff entstehen und sich herausbilden

kann. Diese Untersuchungen, die mit der mechanischen Vorstellung von der

Begriffsbildung aufräumten, gerieten aber auf den Weg rein teleologischer

Erklärungen, die im Grunde in der Behauptung gipfelten, daß

das Ziel eine entsprechende und zweckgerichtete Tätigkeit mit Hilfe

der determinierenden Tendenzen schafft, daß die Aufgabe selbst ihre

Lösung in sich schließt.

Außer der allgemeinen philosophischen und

methodologischen Unhaltbarkeit dieser Anschauung führt eine derartige

Darlegung zu unlösbaren Widersprüchen. Sie erklärt nicht,

warum bei der funktionellen Identität der Aufgaben oder Ziele die

Denkformen, mit deren Hilfe das Kind diese Aufgabe löst, sich in jeder

Altersstufe grundlegend unterscheiden.

Es ist von diesem Standpunkt aus überhaupt

unverständlich, daß sich die Formen des Denkens entwickeln.

Darum ließen die Untersuchungen von Ach und Rimat das Problem kausal-dynamisch

völlig offen, so daß die experimentelle Forschung vor der Aufgabe

stand, die Entwicklung der Begriffsbildung in ihrer kausal-dynamischen

Bedingtheit zu untersuchen."

Kritische Anmerkung: Die

These "... daß nur beim Vorliegen eines bestimmten Bedürfnisses,

des Bedürfnisses nach einem Begriff, nur im Verlauf irgendeiner bewußten

zweckentsprechenden, auf die Erreichung eines bestimmten Ziels oder die

Lösung einer bestimmten Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff

entstehen und sich herausbilden kann. ... " halte ich für falsch.

Viele Begriffe im Kleinkindalter und später entstehen wahrscheinlich

unbeabsichtigt und im Nebenbei von Wahrnehmung, Betätigung und Situation,

wobei unterschiedliche Niveaus

von Begriffsentwicklungen zu berücksichtigen sind. Vielleicht meint

Wygotski aber auch, dass es ein Bedürfnis gibt, sich und die Welt

zu verstehen, sie zu ordnen. Die einfachste Begriffsentwicklung ist die

Unterscheidung eines Sachverhaltes (Figur) von anderen (Hintergrund).

Literatur (Auswahl) > Literaturliste Hauptseite.

- Ach, Narziss (1921). Über die Begriffsbildung. Bamberg: Buchners.

- Jagusch, Dominique (2000) Experimentelle Untersuchung der Begriffsentwicklung bei L. S. Wygotski. Linguistik Server Essen (Online).

- Willwoll, Alexander (1926) Wiederholung der Versuche von Ach. In (43-59) Willwoll, Alexander (1926) Begriffsbildung. Eine psychologische Untersuchung. Leipzig: Hirzel.

- Wygotski, L. S. (1981; russ 1934) Experimentelle Untersuchung der Begriffsentwicklung. In (104-166) Denken und Sprechen. Frankfurt aM: Fischer.

Links(Auswahl: beachte)

- Hauptseite Denken.

- Haupt- und Verteilerseite Protokolliertes Denken.

- Überblick Denken in der IP-GIPT.

- Kann die literarische Erzählform "Bewusstseinsstrom" den Bewusstseinsprozess repräsentieren?

- Das Bewusstseinsthema in der IP-GIPT.

Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Unterschiedliche Niveaus der Begriffsentwicklung

- Jagusch, Dominique (2000) Experimentelle

Untersuchung der Begriffsentwicklung bei L. S. Wygotski. Linguistik Server

Essen (Online).

[interne Quelle: ... Ebooks/Sprachen/Begriffsanalysen/wygotski.pdf]

- "3.3 Die Stufen der Entwicklung des begrifflichen Denkens

3.3.1 Stufe 1 – die synkretische Anhäufung

Auf der ersten Stufe der Entwicklung bezieht das Kind ein Wort jeweils

auf eine Gruppe von Gegenständen, die es nach subjektiven, von Dritten

kaum nachvollziehbaren Kriterien zu-

sammengefaßt hat. WYGOTSKI hat großen

Wert auf den Hinweis gelegt, daß

sich der Spracherwerb und das Denken des Kindes von Anfang

an in Wechselwirkung mit der Sprache der Erwachsenen entwickeln. Etwa ab

dem zweiten Lebensjahr macht das Kind zielorientiert von Wörtern

Gebrauch, lange bevor es „jenen Grad der Sozialisierung seines

Denkens erreicht, der für die Herausbildung voll

entwickelter Begriffe notwendig ist.“59 Kinder benützen

„Wörter, die noch nicht die Stufe vollkommener Begriffe erreicht

haben“, als „funktionales Äquivalent“ von Begriffen, um sich mit Erwachsenen

zu verständigen.60 Eine einfache Form der Verständigung

ist bereits auf der ersten Stufe der Begriffsentwicklung möglich:

- „Die Bedeutung ein und desselben Wortes beim

Kinde und beim Erwachsenen überschneidet sich häufig

in ein und demselben konkreten Ding; und das ist für das

gegenseitige Verstehen zwischen Erwachsenen und Kindern ausreichend.“

61

Der synkretischen Anhäufung von Objekten,

die für diese Entwicklungsstufe kennzeichnend ist, entspricht eine

„diffuse, ungerichtete Ausdehnung der Wortbedeutung“.62 Die

Zusammenfassung von Wahrnehmungsphänomenen, welche das Kind vornimmt,

kann nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum oder – in einer etwas weiter

fortgeschrittenen Phase – nach den Eindrücken vorgenommen werden,

die das Kind vom räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang der Gegenstände

gewonnen hat. Eine dritte Etappe dieser Entwicklungsstufe weist bereits

auf die zweite Stufe der Begriffsentwicklung voraus, insofern das Kind

nun jedes einzelne durch [>15] ein Wort bezeichnete Element als Repräsentanten

einer zuvor gebildeten diffusen Gruppe von Gegenständen auffaßt.

In ihrer Gesamtheit stellen die Elemente einer solchen Gruppe zwar

„eine ebenso zusammenhanglose Anhäufung dar wie die Begriffsäquivalente

der zwei vorangegangenen Etappen.“63 Die Auffassung

jedes einzelnen Elements als Stellvertreter einer Gruppe markiert jedoch

bereits die Ablösung der kindlichen Vorstellung „von der Anhäufung

als Grundform der Wortbedeutung“64 und

den Übergang zum nächsten Entwicklungsschritt, den WYGOTSKI als

„Stufe der Komplexbildung“65 bezeichnet."

- 58 Wygotski, S. 112.

59 Ebd., S. 109.

60 Wygotski, S. 109.

61 Ebd., S. 121

62 Ebd.

63 Ebd., S. 122.

64 Ebd.

65 Ebd."

Determinierende Tendenz - zielorientierter Prozess

- "Das entscheidende Ergebnis des Versuchs hat ACH mit dem Begriff der

determinierenden Tendenz belegt. ACH beobachtete, daß die Strategie

zur Lösung einer Aufgabe stets von der Vorstellung des jeweils angestrebten

Ziels ausging. Als einen derart zielorientierten Prozeß beschrieb

er auch die Herausbildung eines Begriffs. „Wenn Wörter erlernt und

mit Gegenständen verbunden werden“, faßt WYGOTSKI ACHs

Position zusammen, „so führt das noch [>13] nicht zur Begriffsbildung.

Dazu ist es nötig, daß die Versuchsperson vor einer Aufgabe

steht, die nicht anders als mit Hilfe einer Begriffsbildung zu bewältigen

ist.“55 Dieses Konzept der zielgerichteten Begriffsentwicklung

macht aus WYGOTSKIs Sicht den we-

sentlichen Fortschritt aus, den die Versuche ACHs und daran anknüpfende Untersuchungen RIMATs erbracht haben. ACH und RIMAT stellten, so WYGOTSKI, „den produktiven und schöpferischen Charakter des Begriffs und die Rolle des funktionalen Moments bei seiner Entstehung“ heraus und betonten, „daß nur beim Vorliegen [...] des Bedürfnisses nach einem Begriff, nur im Verlauf irgendeiner bewußten, zweckentsprechenden, auf die Erreichung eines bestimmten Ziels oder die Lösung einer bestimmten Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff entstehen und sich herausbilden kann.“56 WYGOTSKI versuchte, diesen Prozeß experimentell nachzuvollziehen und dabei auch eine Erklärung für eine weitere Beobachtung ACHs zu finden. Dieser hatte festgestellt, daß Kinder unter zwölf Jahren zur Lösung der ihnen gestellten Aufgaben völlig andere Lösungswege verfolgten als Jugendliche und Erwachsene. WYGOTSKI ging davon aus, daß diese Unterschiede in den „qualitativ in jeder Altersstufe verschiedenen, aber genetisch miteinander verbundenen Anwendungsformen“57 der Wörter begründet lagen. Auf der Basis seiner experimentellen Untersuchung der Begriffsentwicklung hat er verschiedene Phasen des Wortgebrauchs beschrieben, die Stationen auf dem Weg zum begrifflichen Denken markieren"

49 Wygotski, S. 104.50

Ebd., S. 105.

51 Ebd.

52 Wygotski, S. 105.

53 S. Kegel, 1973, S. 108: „Nach Wygotski beruht die

Bildung von Begriffen auf zwei Entwicklungsvorgängen, und

zwar auf der Herausbildung bildhaft-konkreter,

synthetischer Leistungen und auf der Herausbildung

abstrakt-analytischer Leistungen bei der Aufgabenlösung.

Erst wenn sich beide Lösungen vereinen,

wird die Bildung echter Begriffe möglich.“

54 Wygotski, S. 105f.

55 Ebd., S. 108.

56 Wygotski, S. 12.

57 Ebd., S. 111."

Determination, determinierende Tendenz

Häufig vorkommender Begriff der älteren Psychologie (Blütezeit Jhd.wende 1900). Giese führt hierzu in seinem psychologischen Wörterbuch von 1920, S. 29 aus: "Determination [lt. determinare abgrenzen] Bestimmung eines Zusammenhanges und seiner Ursachen. Insbesondere: „determinierende Tendenz", (Ach): regelnder Einfluß des Wollens und Zielbew. auf den Ablauf unseres inneren Geschehens; genauer, die von einer Zielvorst. ausgehende, auf die Bezugsvorst. übergreifende Wirkung. Die d. T. kann dabei auch unbewußt statthaben"

__

Standort: Narziss Ach Über die Begriffsbildung (1921).

*

Haupt- und Verteilerseite Protokolliertes Denken.

Hauptseite Denken.

Überblick Denken in der IP-GIPT.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Narziss Ach Über die Begriffsbildung (1921). IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/denk/DPr_Ach.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: irs 03.10.2018

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

26.10.23 Was ist ein Begriff bei Ach (1921)?, Zusammenfassung-Begriff-bei Ach-1921.

07.10.18 Bisherige Untersuchungsmethoden zur Begriffsbildung nach Ach (1921), S. 16ff.

04.10.18 Wiederholung der Versuche von Ach durch Willwoll Wintersemester 1923/24.

03.10.18 Nach einigen Tagen Vorarbeit erstmals eingestellt.