(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=08.09.1998 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 20.08.17

Impressum: Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang Testheorie GIPT_Überblick_Rel. Aktuelles Rel. Beständiges_Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Statistische Methoden, und hier speziell zum Thema:

Psychologisch-Psychopathologische Testtheorie

der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie (GIPT)

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, D-Erlangen

- Vorbemerkung fuer Fachkundige: Drei testtheoretische Hauptrichtungen.

- Der neue testtheoretische Weg in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.

- Ziele und Zwecke allgemeiner und integrativer Testtheorie.

- Das testtheoretische Paradigma aus allgemeiner und integrativer Sicht.

- Grundlegende Voraussetzungen psychologischer Tests.

- Auessere Erscheinung und innerer Aufbau von Tests.

- Das Dimensions- (Untertest, Skalenformations-) Problem.

- Definitionen, Nominal- und Realdefinitionen.

- Item-Theorie und Möglichkeiten der methodischen Prüfung.

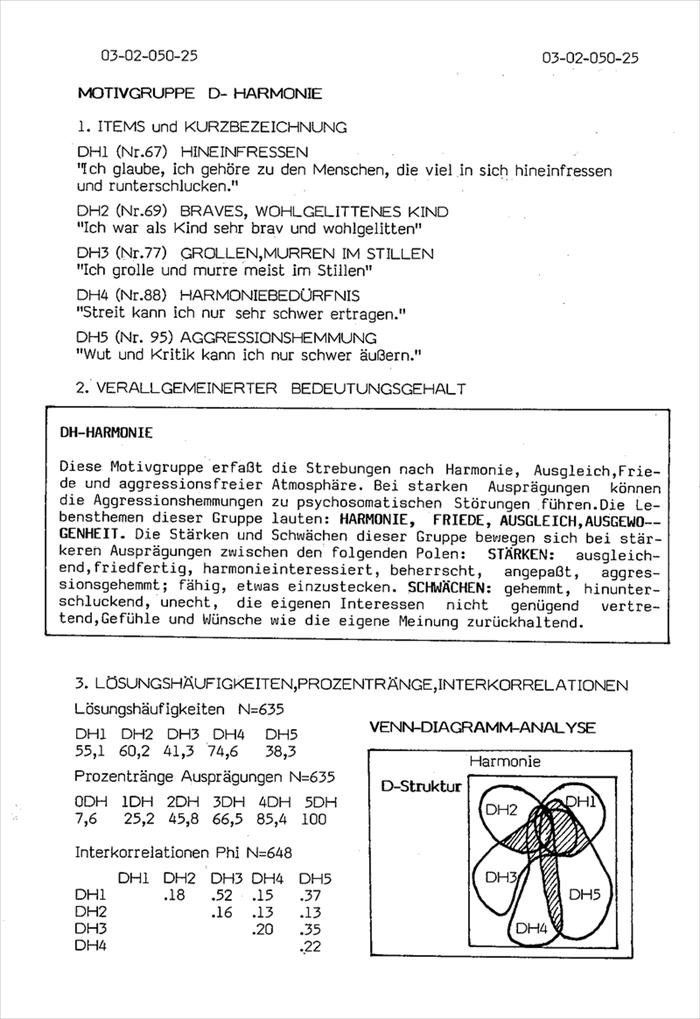

- 1. Items und Kurzbezeichnungen.

- 2. Verallgemeinerter Bedeutungsgehalt.

- 3. Lösungshäufigkeit, Prozentränge, Interkorrelationen, VENN-Diagramm-Analyse.

- 4. Pruefmöglichkeiten zur Operationalisierung der Motivgruppe D-Harmonie.

- 4.1 Die Korrelationen der Motivgruppe DH mit der Struktur D.

- 4.2 Keine negativen Korrelationen innerhalb der Struktur und den Motivagruppen.

- 4.3 Ausprägung der Inter-Korrelationen der Motivtgruppenitems.

- 4.4 Die Eigenwertanalyse der Korrelationsmatrix der DH-Item.

- 4.5 Generalfaktor bei den Interkorrelationen der Motivgruppen.

- 4.6 Ideale Eigenwertstruktur in einer Struktur, hier D.

- Sprachproblem, Verstaendnis und Interpretationsproblem - Die Vieldeutigkeit der Sprache.

- Entstehung der Worte und Begriffe.

- Das Formulierungsproblem (inkl. Klarheits- und Projektionsproblem).

- Das Einraeumen-Problem.

- Das Polungs-Problem.

- Die Item-Schwierigkeit in der Allgemeinen und Integrativen Testtheorie.

- Querverweise.

- Darstellung der Prüfmöglichkeiten

an der Motivgruppe D-Harmnie aus dem CST (Beispiel):

Vorbemerkung fuer Fachkundige

(1-3): Zum Einstieg empfohlen: "Wie

geht es Ihnen?" Historisch koennen wir drei

testtheoretische Haupt-Richtungen unterscheiden:

(1) die naive norm-sortierende traditionelle

(sog. "klassische") Testtheorie, die eine

Loesung des Messproblems voraussetzt und nicht, wie oft faelschlich angenommen,

bietet. Items2), die alle in einem

bestimmten Sinne beantworten, werden hier eliminiert.1)

Das kann fuer spezielle Stichproben fatal sein. Gibt es naemlich z. B.

ein Item, das fuer ein Syndrom positiv oder negativ aequivalent ist, wuerde

genau dieses Item, das am besten kennzeichnet, entfernt werden. Diese absurde

Paradoxie gilt auch fuer das folgende (2) logistische Test-Modell

Raschs.

(2) Die logistische Testtheorie (Rasch 1960 ff; Fischer 1974) setzt voraus, dass die Auspraegung von Merkmalen durch Loesungshaeufigkeiten (und Loesungshaeufigkeitsverhaeltnisse) richtig repraesentiert werden, was meist wohl nur bei Faehigkeitsmerkmalen, nach denen die Menschen streben, also bei den Leistungs- und Intelligenztests, gilt. Diese Testtheorie setzt also wie die traditionelle eine statistische Erhebung voraus. Im Unterschied zur traditionellen Testtheorie strebt das logistische Model des daenischen Mathematikers Georg Rasch eine populationsunabhaengige, sogenannte "spezifisch-objektive" Messung an. Das Konzept ist inhaltlich und methodologisch problematisch, wobei die Probleme von den BefuerworterInnen gewoehnlich verleugnet werden. Das Rasch-Modell wie alle Testmodelle mit naturwissenschaftlichen Anspruechen wurde besonders von Hilke (1984) grundlegend kritisiert. In der Psychologie gibt es weitgehend keine Messungen wie in der Naturwissenschaft. Das wollen viele akademische PsychologInnen nicht wahrhaben. Eine psychologieangemessene Mess- und Testtheorie koennen sie meist nicht entwickeln und deshalb gibt es so viele numerologische Esoteriken, die nur auf den ersten aeusserlichen Blick in ihrer Verkleidung mathematisch serioes anmuten, wobei sich meist bei genauerer Betrachtung sehr schnell herausstellt, dass es sich nicht selten um moderne Zahlenmagie handelt.

(3) die

kriterien-orientierte Testtheorie (Klauer 1987), die vor allem im Bereich

der Paedagogik eine wichtige Rolle spielt kommt unseren Vorstellungen am

naechsten. Man kann daher sagen: die GIPT-Testtheorie ist kriterienorientiert,

ohne normsortierende oder die spezifisch objektiven Ansprueche des Raschmodells

und den vernuenftig erscheinenden Ansatz des Grundmodells der logistischen

Funktion gering zu schaetzen.

|

(4)

Der

neue testtheoretische Weg in der

Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.

Bevor wir irgendwelche Formalismen entwickeln oder uns von solchen abhaengig machen oder indoktrinieren lassen, ueberlegen wir in bester Erlanger-Konstruktiver Tradition: was sind unsere Zwecke und Ziele, was wollen wir mit einem Test, wozu brauchen wir Tests?

Nun, im psychopathologisch-psychotherapeutischen Bereich interessieren uns besonders folgende Fragen:

(1) Welche - therapierelevanten - Merkmale zeigt ein Mensch in welcher Auspraegung unter welchen Bedingungen? Dazu gehoeren besonders:

(1.1) Stoerungen, Krankheiten, Syndrome, Symptome, Beschwerden, Probleme mit der Fragestellung: was ist und soll veraendert werden?

(1.2) Positive Ressourcen, Faehigkeiten, Merkmale in welchen Auspraegungen? Worauf kann man aufbauen, womit kann man arbeiten?

(1.3) Rahmen-, Hintergrund- und Situationsbedingungen, in die

ein Mensch mit seinen Merkmalen eingebettet ist und aus denen er sich entwickelt

hat.

(2) Welche Verfahren, Methoden, Techniken kann man bei diesen

oder jenen Stoerungen, Krankheiten, Syndromen, Symptomen dieses Menschen

in dieser konkreten idiographischen Situation mit diesem Realitaetsrahmen

erfolgversprechend anwenden?

Beispiele:

| Merkmal (latente Dimension) | Operationalisierung(en) |

| (a) Innere Unruhe | Ich bin innerlich unruhig und nervös. |

| (b) Angst | Ich fühle Angst. |

| (c) Depression | Nicht selten ist alles wie grau und tot und in mir ist nur Leere. |

|

Die kleinste Testeinheit heisst gewoehnlich "Item", sie repraesentiert eine kleinste zaehlbare Einheit. Formal ist ein Test also wie folgt aufgebaut:

Die aeussere Erscheinung eines Tests (Beispiel)

Angaben zur Person (Demographische, Epidemiologische, Statistische Angaben)

Item 001 [--> Dimension, Untertest (Skala) Dj]

Item 002 [--> Dimension, Untertest (Skala) Dq]

...

...

Item i [--> Dimension, Untertest

(Skala) Dr]

...

...

Item n [--> Dimension, Untertest

(Skala) Dw]

Der innere Aufbau eines Tests (Beispiel)

Kriterium (Dimension, Untertest, Skala) 01

Item 01.1, 01.2, ..., 01.m

Kriterium (Skala, Dimension oder Untertest, Skala, ) 02

Item 02.1, 02.2, ..., 02.m

Kriterium (Dimension, Untertest, Skala) i

Item i.1, i.2, ..., i.m

Kriterium (Dimension, Untertest, Skala) n

Item n.1, n.2, ..., n.m

Das Dimensions- (Untertest, Skalenformations-) Problem

Zum Beispiel: Was "ist" Intelligenz? Die testpsychologische Antwort lautet: Intelligenz "ist" das, was "ein" Intelligenztest misst. Nun, dann gibt es aber im Prinzip so viele "Intelligenzen" wie es Intelligenzteste gibt und das sind nicht wenige. Wissenschaftlich und praktisch ein unbefriedigender Zustand. Die Frage kann beliebig gestellt werden: Was "ist" eine "Depression"? Was "ist" eine "Schizophrenie"? Was "ist" eine "Konzentrationsstoerung"? Was "ist" ein "Verlust"?, Was "ist" Liebe? Es empfiehlt sich Vorsicht (Was-ist-fragen). Dem Philosophen und Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller verdanken wir naemlich eine sehr interessante Schrift "Sprache und Logik", in der er auf 11 Seiten zum Woertchen "ist" wie folgt einleitet: "Eines der wichtigsten Woerter unserer Sprache ist das Wort 'ist'. Es ist zugleich eines der philosophisch gefaehrlichsten." (S. 67).

Das Dimensionsproblem fuehrt sofort zum Definitionsproblem:

Definitionen,

Nominal- und Realdefinitionen

Terminologische Konventionen der Allgemeinen und Integrativen

Psychotherapie

In der Definitionslehre wird gewoehnlich zwischen Nominal- und Realdefinitionen unterschieden. Ueblicherweise versteht man unter Nominaldefinition eine Festlegung, die nicht wahr oder falsch sein kann, sondern durch Ziele und Zwecke begruendet sein muss.

Die Realdefinition hat wenigstens zwei Hauptbedeutungen: (1) Realdefinition des Sprachgebrauchs und (2) Realdefinition als Existenzbehauptung. Eine moegliche wichtige dritte: Realdedefinition als nuetzliche Fiktion (Hilfsbegriff, Konstruktion) ordnen wir der Nominaldefinition zu. Beide Realdefinitionen koennen wahr oder falsch sein in folgendem Sinne: (1) macht eine Aussage, wie ein Wort verwendet wird. (2) macht eine Aussage, ob der Begriffsinhalt eine Entsprechung in einer Bezugswelt hat. "Pegasus", ein Pferd mit Fluegeln, existiert in der Welt der Mythologie (psychologisch: Phantasiewelt), aber nicht in der wirklichen Welt. Angst, Wahrnehmungsfaehigkeit, Tisch, Baum z. B. haben Entsprechungen in der Wirklichkeit. Definiert man einen Baum als das und das, dann kann man nachsehen draussen in der Welt, ob es so etwas wie Baeume gibt. Der Begriffsinhalt des Wortes "Baum" existiert also auf der Erde; auf dem Mond oder Mars haette er wohl wenig Sinn, ausser dass man verneint, dass es dort so etwas wie einen Baum gibt.

Wie ist das nun z. B. mit der Intelligenz? Nun, eine Test-Intelligenz ist sicher - aber nicht nur - eine Nominal-Definition, also eine durch bestimmte Ziele und Zwecke - hoffentlich! - begruendbare operationale Definition. Eine solche Begruendung koennte z. B. in einer Eignungsselektion liegen, um z. B. geeignete KandidatInnen fuer hoehere Schulen auszuwaehlen. Viele Nominal-Definitionen bergen reale Inhalte, aber die Zusammenfassung, die Konstruktion dieser Inhalte ist nicht wahr oder falsch, sondern durch bestimmte Ziele und Zwecke bestimmt. Viele Nominal-Definitionen wie z. B. spezielle Test-Intelligenzen oder spezielle Persoenlichkeitsmerkmale bergen Real-TEILE, aber gewoehnlich nicht die ganze Realitaet.

Abbildung 01: Items in ihrer nominalen und realen Bedeutung

Zur Abbildung 01: Die Teile 1.2, 2.2 und 3.2 illustrieren bzw. symbolisieren faelschlich erfasste Realteile, die Teile 1.1, 2.1 und 3.1 richtig erfasste Realteile. Der grosse "Rest"-Bereich innerhalb des Rechteckes illustriert bzw. symbolisiert einen grossen Teil des Realbereiches, der gar nicht erfasst wird.

Querverweis: Item-Dimensions-Theorie beim CST - Charakter-Struktur-Test.

Was macht man in der Psychologie, wenn man die Ausprägung eines Merkmals M schätzen will? Im allgemeinen operationalisiert man das Merkmal M in Items I1, I2, ...In, , die gewöhnlich kleinste Einheit in einem Test, und wählt dann meist die Summenscorefunktion als Schätzer der Ausprägung. Das heißt, man zählt die Items im Sinne der Merkmalserfassung zusammen. Wurde ein Merkmal z.B. durch 5 Operationalisierungen erfasst, so gibt es 6 Ausprägungen, nämlich 0, 1, 2, 3, 4, 5. Die formal-mathematischen Voraussetzungen zur Anwendung der Summenscorefunktion sind erforscht und geklärt, aber nicht die inhaltlichen. Es ist leider geradezu typisch für die psychologische Testtheorie, dass man sich um inhaltliche Fragen weitgehend nicht kümmert, sondern möglichst schnell in mathematisch-statistische Bereiche flüchtet. Als ich den Charakter-Struktur-Test nach Fritz Riemann konstruierte, habe ich mich erstmals mit dem Inhaltsthema intensiv befasst und die inhaltliche Itemanalyse auch ausbiebig dargestellt ()03-02-050-01 bis 26 und im Interpretationsteil die Motivgruppenbeziehungen - jede mit jeder - noch einmal ausführlich erörtert (06-02-0110-01 bis 06-02-0530-06).

Darstellung der Prüfmöglichkeiten

an der Motivgruppe D-Harmnie aus dem CST (Beispiel):

Man beachte bitte die normalpsychologischen Strukturbedeutungen

bei Fritz Riemann.

Die folgende Darstellung gibt 1. die 5-Items der Motivgruppe D-Harmnie,

2. den verallgemeinerten Bedeutungsgehalt dieser Motivgruppe, 3. Lösungshäufigkeiten,

Prozentränge, Interkorrelationen der 5 Items und eine inhaltliche

Venn-Diagramm-Analyse

wieder. (N=648)

4. Pruefmöglichkeiten zur Operationalisierung der Motivgruppe D-Harmonie

Wenn D-Harmonie (DH) richtig operationalisert wurde, sollte folgendes der Fall sein:

- 4.1 Die Korrelationen der Motivgruppe DH mit der Struktur D sollte höher sein als mit jeder anderen Struktur. Tatsächlich ergibt sich für die Stichprobe der Unaufälligen (N=214):

- r(Z-DH) = 0.2844, Korrelation zwischen Z(wanghaft) und D-Harmonie

- r(H-DH) = 0.1496, Korrelation zwischen H(ysteroid) und D-Harmonie

- r(S-DH) = 0.3188, Korrelation zwischen S(c hizoid) und D-Harmonie

- r(D-DH) = 0.8248, Korrelation zwischen D(epressiv) und D-Harmonie

- 4.2 Es sollte keine negativen Korrelationen zwischen den Motivgruppenitems und den Strukturitems geben. Das ist bei der Normgruppe N=648 für die Motivgruppenitems erfüllt, aber nicht durchgängig in der Struktur. Bei 20 Items gibt es (n/2)(n-1) Paarvergleiche, also 10*19= 190. Diese Forderung ist bei 5 von 190 Möglichkeiten verletzt, also in 2,63% aller möglichen Fälle. Die fünf geringfügig negativen Korrelationen ergaben sich zwischen folgenden Items:

- r(DG2-DHi3) = -0.009

- r(DG3-DH2) = -0.038

- r(DA6-DH5) = -0.012

- r(DH2-DHi2) = -0.044

- r(DH2-DHi4) = -0.005

- 4.3 Die Inter-Korrelationen der Motivtgruppenitems sollten nicht zu hoch sein und in einer vergleichbaren Größenordnung liegen, denn Items sollten inhaltlich nicht zu redundant sein, einen gemeinsamen und einen eigenen Beitrag für DH leisten. Das ist in der hier präsentierten Stichprobe der Fall.

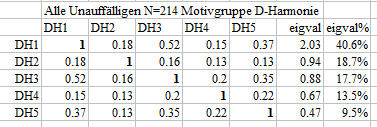

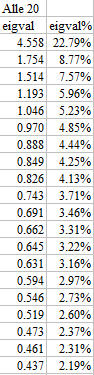

- 4.4 Die Eigenwertanalyse der Korrelationsmatrix der DH-Items sollte einen Generalfaktor DH anzeigen und die anderen Eigenwerte sollten in einer vergleichbaren Größenordnung liegen. Auch das ist in der Stichprobe der Unauffälligen (N=214) überwiegend der Fall:

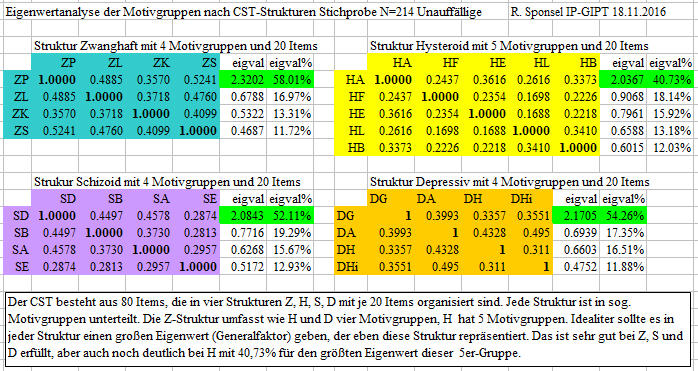

- 4.5 Die Interkorrelationen der Motivgruppen sollten idealiter einen Generalfaktor anzeigen und die anderen Eigenwerte in einer vergleichbaren Größrdnung liegen.:

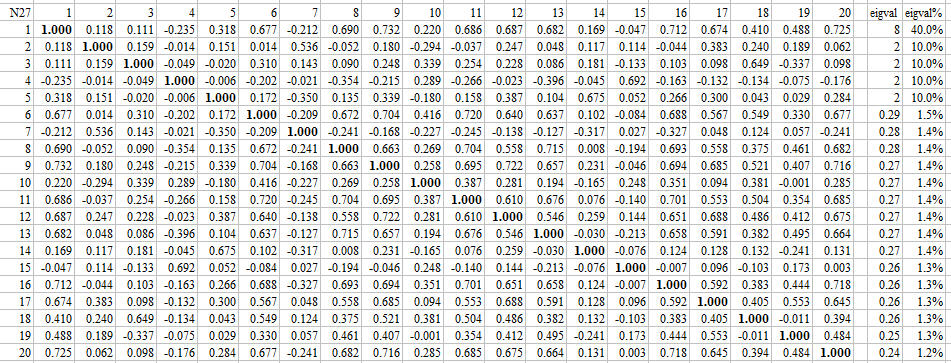

- 4.6 Ideal wäre, wenn die Struktur D einen Generalfaktor, interpretiert als D-Faktor, und vier größere Eigenwerte für die Motivgruppen anzeigten, z.B. 8, 2, 2, 2, 2, 0.29., 0.28, ..., 0.24. Das ist in der Normstichprobe (N=648) so wie idealiter gedacht nicht der Fall:

_ _ _ |

Die 20 D-Items haben zwar einen dominanten Eigenwert, der aber mit 22,8% keinen Generalfaktor repräsentiert. Für einen Generalfaktor wären hier mindestens 40% zu fordern, besser 50%. Auch die vier folgenden Eigenwerte sind etwas zu niedrig und auch nicht in vergleichbarer Größenordnung. |

Korrelationsmatrix

aus Eigenwertvorgabe 82222029...

Dass es zu der vorgegebenen Eigenwertstruktur 8, 2, 2, 2, 2, 0.29,

0.28, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.27, 0.27, 0.27, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26,

0.25, 0.24 (Summe=20) eine - positiv-definite

- Korrelamatrix gibt, zeigt das Beispiel:

Sprachproblem,

Verstaendnis und Interpretationsproblem

Die Vieldeutigkeit der Sprache.

Wir koennen an dieser Stelle durchaus die sinnige Frage stellen: wie

kommt es ueberhaupt dazu, das bestimmte Worte als Traeger von Begriffen

entstehen. Fast alle Worte der Alltagssprache sind

Homonyme,

also Traeger vieldeutiger Begriffe. Nehmen wir zum Beispiel das Wort

"Star". Ein Augenarzt denkt an die Krankheit Star1, eine Schauspielschuelerin

an eine Karriere als Star2, einem Durchschnittsmenschen faellt

als erstes der Vogel Star3 ein. Wir wissen um die begriffliche

Bedeutung eines Wortes meist aus dem Zusammenhang. Was heisst es dann,

wenn ein Teenager sagt, dass er gestern wieder seine "Depression" hatte?

Spricht dieser Twen von einer "Depression" im klinisch-psychopathologischen

Sinne? Wohl nicht. Sie oder er will wohl sagen, sie oder er war nicht gut

drauf, es ging ihr/ ihm nicht so gut. Hier hat sich aus dem klinisch-psychopathologischen

Begriff der Depression durch ein Eindringen in den Alltag die urspruengliche

Bedeutung sehr veraendert und verwaessert, obwohl eine Kernbedeutung, die

negative Befindlichkeit (nicht gut gehen, nicht gut drauf sein, ...) erhalten

blieb.

|

Entstehung der

Worte und Begriffe

Die Begriffe und die sie tragenden Worte entstehen aus vielfaeltigen Beduerfnissen: die Wirklichkeit, sich selbst und andere zu begreifen, sich in sich selbst, mit anderen und in der Wirklichkeit (Welt, Natur, Umgebung) zurecht finden (auskennen, Orientierung), sich auf sich selbst, andere und die Wirklichkeit einstellen,auf sich selbst, auf andere und die Wirklichkeit einwirken können. Es wird berichtet, Eskimos haben sehr viele Begriffe für unterschiedliches "Weiss", Wuestenbewohner haben sehr viele Begriffe fuer unterschiedliches "sandfarben". Die Lateiner (Roemer) hatten viele Begriffe fuer toeten. In Deutschland gibt es zum Beispiel viele Begriffe fuer Geschlechtsverkehr und Geld. In bisexuellen Gesellschaften gibt es keine unterschiedlichen Worte fuer Anal- und Koitalverkehr. All das sind Beispiele dafuer, wie sehr die Sprache in den affektiven Beduerfnissen der Menschen verankert ist. Aber nachdem die Worte einmal entstanden sind, entfaltet sich "die"

Sprache, die ja in einer lebendigen, sich entwickelnden und sich veraendernden

Gesellschaft gesprochen wird, auch eigendynamisch. "Die" Sprache befindet

sich in einer staendigen Veränderung. Es gibt Worte, die untergehen

und Neuschöpfungen, noch mehr aber den Bedeutungswandel der üblichen

Worte. "Cool" ist ein Wort der jungen Generation der 90iger Jahre, es hat

das zu meiner Jugendzeit gültige "stark" in der Bedeutung "bemerkenswert,

beachtlich" in etwa ersetzt.

|

Besonders fuer Fragebogentests ergibt sich daher:

Das Formulierungsproblem.

Tests bedienen sich oft der Sprache, aber die Sprache

ist sehr vieldeutig und wird von vielen Menschen aus ihren jeweiligen

individuellen Lebensgeschichten und Situationskontexten heraus interpretiert,

verstanden und gebraucht. Was kann, was muss man tun, um ein Verstaendnis

bei der TestbearbeiterIn zu erzeugen, die Aufgabe in der Weise zu behandeln,

wie es gewuenscht und gewertet wird?

Das Formulierungsproblem hat zwei gegensaetzliche

und zugleich wichtige Aspekte:

Das Klarheitsproblem einerseits

und das Projektionssproblem andererseits. Mit Projektion meint man

in der Psychologie etwas Inneres in ein Auesseres verlagern,

es dort wahrnehmen. Sehe ich in einer Wolkenformation ein springendes Pferd,

dann habe ich wahrscheinlich ein inneres Vorstellungsbild in eine geeignete

Wolkenstruktur "hineingesehen" oder projiziert, wie wir auch sagen.

Jeder Mensch hat seine eigenen, individuellen und in letzter Instanz nicht

"objektiv" zugaenglichen Erlebnisweisen. Die sprachlichen Worte sind -

genau und streng betrachtet - solchen "Wolkenstrukturen", in die

jeder Mensch seine inneren Erlebnisweisen "hineinsehen" oder auch

nicht

"hineinsehen"

kann, vergleichbar.

Einerseits sollte ein Item also so einfach und klar wie moeglich formuliert sein, dass Menschen unterschiedlichster Bildung und Herkunft, es gleichermassen verstehen koennen (Klarheitsproblem).

Andererseits sollten die Begriffe so viel individuellen Spielraum, so viel "Weite" und Unschaerfe haben, dass Menschen unterschiedlichster Bildung und Herkunft sich und ihr Leben in den Begriffsinhalten auch "entdecken koennen" (Projektionsproblem).

Beispiel a): "Ich erlebe oefter starke Angst."

Beispiel b): "Ich bekomme genuegend Liebe und Zuwendung."

Beispiel c): "Ich fuehle mich manchmal ganz fremd, als ob ich jemand

anderer waere."

Diskussion:

a) Es gibt wohl niemand, der nicht Angst kennt und

der nicht weiss, was mit oefter oder stark gemeint ist. Und doch sind diese

Begriffe trotz ihrer scheinbaren Klarheit zugleich subjektiv sehr vieldeutig.

Jeder Mensch erlebt Angst auf seine individuelle und letztlich nicht intersubjektiv

streng ueberpruefbare Weise. Fuer den einen ist "oefter" 3 mal im Jahr,

fuer einen anderen drei mal in der Woche. Aehnlich kann es sich mit "stark"

verhalten. Das ist aber kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil es dadurch

erst moeglich wird, Menschen bezueglich bestimmter Aussagen zu vergleichen.

b) Auch hier ist es wohl so, dass jeder die Worte

Liebe und Zuwendung kennt, zugleich aber auf seine individuelle Weise versteht.

c) Hier ist es schwieriger. Zwar kennt jeder das

Wort "fremd" und auch seine gewoehnliche Bedeutung. Aber mit dem Begriff

in dieser Frage koennen nur Menschen wirklich etwas anfangen, die selbst

schon einmal ein Entfremdungserlebnis hatten. Diejenigen, die das Erlebnis

nicht kennen, werden bei Konfrontation mit dieser Frage unsicher sein und

raetseln: was soll denn das sein, was ist da wohl gemeint?

Das Einraeumen-Problem. Das beste Testitem nutzt nichts, wenn Befragte den Inhalt zwar bei sich sehen oder nicht sehen, es aber nicht einraeumen (zugeben) koennen oder wollen. Auch das muss bei der Testkonstruktion besonders beruecksichtigt werden, kann aber letztlich nur durch empirische Erhebungen, Versuche und Kontrollen herausgefunden werden.

Wir definieren: Eine Aussage, die keine direkte Verneinung (nicht)

enthaelt und dann gewertet wird, heisst positiv gepolt. Entsprechend:

Eine Aussage, die eine direkte Verneinung (nicht) enthaelt

und dann gewertet wird, heisst, negativ gepolt.

| Beispiel positive Polung Harmonie | Beispiel negative Polung Harmonie |

| An Harmonie ist mir sehr gelegen. (fuer Harmonie) | Harmonie ist fuer mich nicht sehr wichtig. (fuer Harmonie) |

| (negativ fuer Konfliktfaehigkeit und (positiv fuer Konfliktfaehigkeit und Dis-Harmonie aushalten koennen) | (positiv fuer Konfliktfaehigkeit und Dis-Harmonie aushalten koennen) |

Bemerkung: Die Polung von Harmonie wird im zweiten Beispiel (untere

Reihe) in Bezug auf Konfliktfaehigkeit interpretiert.

|

|

Wozu braucht man Polungen?

Polungen sind manchmal wichtig, um stereotypische Antworttendenzen

einer Richtung und damit jeweils eine Neupruefung hinsichtlich der Stimmigkeit

oder Nichtstimmigkeit des Merkmals zu foerdern. Tests, denen man anmerkt,

dass das entsprechende Merkmal immer dann, wenn man sich zustimmend (oder

ablehnend) auessert, erfasst wird, enthalten sozusagen einen Serieneffekt-

oder Antworttendenzfehler.

"Hoehere Polungen".

Man kann nun nicht nur bei den kleinsten Testeinheiten, z. B. Fragen

in Fragebogentests,

nach der Polung fragen, sondern auch bei Untertesten oder Dimensionen

im Hinblick auf bestimmte Kriterien (Diagnosen, Krankheiten, Stoerungen).

Beispiel:

Die Dimension "Geduld" ist fuer die Diagnose AD-H-D

als negativ gepolt anzusehen, das heisst, geringe Auspraegungen in dieser

Dimension sprechen fuer AD-H-D, hohe Werte in Geduld sprechen gegen AD-H-D.

Umgekehrt ist es mit der Dimension "Ungeduld". Hier wird man geringe Werte

gegen die Diagnose AD-H-D auslegen und hohe Werte

fuer die Diagnose AD-H-D ansehen.

Bei Auswertungen und Interpretationen kann die Polung manchmal zu Verwirrungen fuehren, wenn man sozusagen oefter umdenken muss, etwa in solchen Faellen: Item negativ gepolt, Dimension positiv gepolt, Dimension fuer das Kriterien negativ gepolt. Anders ausgedrueckt: Verneinung fuehrt zu positiven Werten in der Dimension. Positive Werte der Dimension fuehren zu negativer Wertung fuer das Kriterium.

Die Item-Schwierigkeit

in der Allgemeinen und Integrativen Testtheorie

Die Zustimmung oder Ablehnung einer Aussage kann schwer oder leicht

gemacht werden. Sachverhalte, die erleichternd oder erschwerend wirken,

nennen wir Schwierigkeits-

Operatoren

oder allgemein Quantoren.

Es sind gewoehnlich Woerter wie "immer", "nie", "oft",

"manchmal", "selten", "stimmt genau", "nicht ganz

falsch", "sehr", "ein wenig" oder Bedingungen "nur,

wenn ...",

Die folgenden Beispiele zeigen, wie man Aussagen schwerer und leichter

macht:

- A) Ich habe immer entsetzliche_Angst

B) Ich habe oft entsetzliche_Angst

C) Ich habe manchmal entsetzliche_Angst

D) Ich habe selten entsetzliche_Angst

E) Ich habe noch nie entsetzliche_Angst_gehabt

Es besteht wohl kaum ein Zweifel, dass, wenn wir das Woertchen "entsetzlich"

herausnehmen, eine andere Angstqualitaet erfragt wird.

- a) Ich habe immer_Angst

b) Ich habe oft_Angst

c) Ich habe manchmal_Angst

d) Ich habe selten_Angst

e) Ich habe noch nie_Angst_gehabt

Vergleicht man A...E mit a...e paarweise, ist klar,

dass gilt:

A>a, B>b, C>c, D>d, E>e.

Dies muss natuerlich, wenn man den Auspraegungen Zahlenwerte zuordnet 3) beruecksichtigt werden.

Ein schwieriges Problem entsteht, wenn alle A...E und a...e in eine

Reihenfolge und Ordnung gebracht werden muessen. Es ist hier durchaus moeglich,

dass hier fuer verschiedene Menschen unterschiedliche Ordnungen sinnvoll

sind.

Literatur (Auswahl)

Links (Auswahl: beachte)

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Psychopathologische Testtheorie

Testen bei schweren psychopathologischen Beeinträchtigungen, insbesondere bei schwer (Hirn-) Kranken kann einen besonderen Zugang erfordern. Dem haben medizinische Psychologie, Psychiatrie und Neurologie durch das Konzept der Psychopathometrie Rechnung getragen.

__

2) Die kleinste Einheit eines Test heisst traditionell "Item", ein Wort aus der englischen Sprache, das dort so viel wie (allgemeiner) Gegenstand, Sache, Information bedeutet. "Lieben Sie Musik?" koennte ein Item in einem Interessentest sein. "Fuehlen Sie sich meist sicher?" koennte ein Item aus einem Selbstsicherheitsfragebogen sein. "Hoeren Sie Stimmen, die gar nicht da sind?" koennte ein Item aus einem Psychosefragebogen lauten.

3) Eine vernuenftige und empirisch begruendbare Zuordnung von "Zahlen" (Genaueres siehe bitte hier) ist eines der bislang schwierigsten und ungeloesten Probleme der quantitativen Psychologie und der psychologischen Messtheorie. Die akademische - und hier besonders die vorherrschende angloamerikanische - Psychologie zeigt sich bislang unfaehig, dieses Problem sachangemessen und wissenschaftsethisch verantwortungsvoll zu loesen. Stattdessen wird Zahlenmystik und numerologische Magie unter dem Deckmantel scheinbarer exakter, gewoehnlich mathematisierter Wissenschaft verpackt. Verantwortlich ist dafuer weitgehend die weltweit an den Universitaeten durchgesetzte und falsche Skalentheorie von Stevens (1946). Stevens geht von vier grundlegenden Skalentypen aus und verkennt, dass es potentiell unendlich viele Skalentypen gibt.

gleiche prinzipielle Chance: Ist das nicht der Fall, koennen die Testwerte nicht richtig miteinander verglichen werden. Beispiel: In einer Checkliste zum ADHD-Syndrom taucht die Frage auf: Hatten Sie schon mehr als vier Autounfaelle? Bei dieser Frage haben sicher nicht alle ADHD-faehigen Personen die gleiche Chance, die Frage zu bejahen oder zu verneinen, weil hier wenigstens drei Voraussetzungen eingehen: (1) Fuehrerschein, (2) Autozugang, (3) entsprechendes Fahrvolumen. Alle ADHD-TraegerInnen, bei denen (1-3) nicht erfuellt ist, muessten von vorneherein verneinen, d. h. ihr Nein wuerde im Sinne von nicht ADHD-spezifisch FALSCH gewertet.

Standort: Testtheorie.

*

Dimension, Dimensionalität, Dimensionsanalyse. Begriff und Probleme in der Psychologie und psychologischen Testtheorie. * Definition und Definieren *

* Kritik und Alternative zur Traditionellen Diagnostik in der Psychopathologie * Diagnostik, Komorbiditaet und das Problem der Differentialdiagnose * Korrelation * Aufspüren von Gesetzmäßigkeiten in Korrelationsmatrizen durch Eigenwertanalaysen * Kritik Faktorenanalyse * Numerisch instabile Matrizen in der Psychologie * Krankheit, Symptom, Syndrom, Aufgabe der Heilkunde * Bio-Psycho-Soziales Krankheitsmodell * Norm, Wert, Abweichung (Deviation) * Kausalitaetsproblem * Aufbau einer Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie* Der Wissenschaftsbegriff und seine aktuelle Bedeutung * "Zahlen". Die Grundlagen praktischer Arithmetrik ... * Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben * Überblick Statistik * Evaluation psychotheraeutische Interaktion Link- & Literaturliste Evaluation * * Kontrolle *

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Testtheorie site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, R. (DAS). Psychologisch-Psychopathologische Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/doceval/testth0.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende Testheorie GIPT _Überblick_Rel. Aktuelles V Rel. Beständiges_Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_ Service iec-verlag _Mail: sekretariat@sgipt.org__Anmeldung __Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

19.11.16 Querverweis Item-Theorie: Item-Dimensions-Theorie beim CST - Charakter-Struktur-Test.

17.11.16 Item-Theorie.

31.03.15 Linkfehler geprüft und korrigiert. LOA.

07.04.06 Layout, Links.

08.09.98 Das Klarheitsproblem und Projektionsproblem beim Formulieren

31.08.98 Polung.

29.08.98 Überartbeitung.

28.08.98 Überarbeitung.

27.08.98 1. Folge plaziert.