(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=00.00.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 17.03.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Verstehen

mit einer Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispielen

und der Gretchenfrage: Wie kann man prüfen,

ob man sich versteht?

Zum Geleit:

"... denn Worte können nur zwischen denen der wahren Verständigung

dienen, die gleiche Erfahrungen teilen."

Allan W. Watts (1961) Zen-Buddhismus.

Reinbek: rde. S. 20

"... allzu genau zu sein ist nicht immer ratsam"

Feynman, Richard P. (2001) Was soll das alles. München:

Piper. S. 13

Originalarbeit von Rudolf

Sponsel, Erlangen

_

Editorial Anlässlich des in memoriam Walter Toman 2013 zum Verstehen wurde ich angeregt, diesem kaum zu überschätzenden Begriff eine eigene Seite zu widmen, um folgenden Fragen nachzugehen: Welche Bedeutungen hat verstehen? Woher wissen, wir, dass wir uns verstehen oder verstanden werden? Welcher Voraussetzungen bedarf es, damit man sich versteht? Wie kann man prüfen, ob man sich versteht?

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Verstehen kann als kommunikativer Grundbegriff aufgefasst werden, der im Alltag von den meisten Menschen ohne Probleme verstanden :-) wird. Man weiß, was verstehen bedeutet und wie man Verständnisprobleme im Dialog klären kann. Aus dem Meinen zu verstehen lässt sich aber nicht zwingend schließen, dass man sich tatsächlich versteht, was man oft erst später merkt.

In der Wissenschaft gibt es allerdings mit dem Verstehen eine Reihe von Problemen. Windelband führt 1894 den Gegensatz zwischen naturwissenschaftlicher Orientierung, die nach allgemeinen Gesetzen und Regeln sucht und dem idiographischen Einzelfall, der verstanden werden muss, ein. Und Dilthey führte 1994 den Unterschied zwischen erklären (Naturwissenschaft) und verstehen (Geisteswissenschaft) ein (erklären und verstehen). Es gibt nur eine Wissenschaft und deshalb halte ich diese Unterschiedskonstruktionen für nicht förderlich: sie sollten überwunden werden und aus dem entweder oder sollte wenigstens ein sowohl als auch werden.

Man versteht Worte, Begriffe, Erklärungen, Beschreibungen, Texte, Geschichten, Mitteilungen, Ereignisse, Vorgänge, Sachverhalte und vieles andere mehr. Aber versteht man wirklich?

Verstehen hat neben vielen Neben- drei Hauptbedeutungen: (1) geistiges nachvollziehen, begreifen (Verstbedeut ); (2) einfühlendes, mit- oder nacherlebendes verstehen (Versteinf) und (3) billigen, akzeptieren, gut heißen (Verstbillig). Hierbei sind (1) und (2) ähnlich; (3) fällt aus dem Rahmen. Zur genaueren Begriffsanalyse (> Methode) erscheint es sinnvoll, zunächst möglichst viele Bedeutungen zu erfassen, die man später, wenn genügend Material vorliegt, klassifizieren und zusammenfassen kann.

Verstehen gelingt dort am besten, wo es in eine gemeinsame Lebenspraxis eingebunden ist und auf ähnlichen Erfahrungen (> Watts) basiert. Die wichtigste Methode zur Prüfung, ob man sich versteht, ist das Gespräch, der Dialog und der Bezug auf Lebenspraxis und Erfahrung.

In den mir bislang vorliegenden Texten wird verstehen als anscheinend bekannter Grundbegriff nicht weiter erklärt und nicht einmal über Beispiele eingeführt - eine leider weitverbreitete Krankheit der Philosophie und Geisteswissenschaften.

Die psychologische Grundlage von verstehen ist das Denken, also geistige Modelle bilden und zueinander in Beziehung setzen. Das zwischenmenschliche Verstehen bedeutet demnach, ähnliche geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen.

Beispiele für Sachverhalte, die man verstehen kann:

- Reich mir bitte die Kanne.

- Mir ist nicht gut.

- Mach bitte das Fenster zu.

- Ich habe keine Lust aufzustehen.

- Die Sonne dreht sich scheinbar um die Erde.

- Was weiter weg ist, sieht kleiner aus.

- Ich sehe was, was du nicht siehst.

- Ein Unglück kommt selten allein.

- Ich bin unglücklich verliebt.

- Im Herbst fallen die Blätter.

Als allgemeine Regel kann dienen: alle Aussagen des Gesunden

Menschenverstandes sind in der Regel für fast alle verstehbar,

besonders, wenn unsere Forschungshypothese gilt: Menschen verstehen (Verstbedeut)

sich umso besser, je ähnlicher ihre kognitiven Strukturen, ihre Erfahrungen,

ihre Sprachsozialisationen sind und je mehr gemeinsame Lebenspraxis sie

haben.

_

Das Verstehens Paradox - Exaktheit des

Ungefähren

Dass man sich im Alltag und "Normalleben" anscheinend meist ohne Probleme

versteht, kann man fast als ein gewisses Paradoxon ansehen: die Exaktheit

des Ungefähren. So bald man genauer wird, wird es oft schwierig;

bleibt man im Ungefähren funktioniert es meist reibungslos. Dieses

Phänomen, Begrifflichkeit im Ungefähren, ist bislang psychologisch,

genauer sprach- und sozialpsychologisch, noch wenig erkannt und aufgeklärt.

Signierung für Verstehen im Ungefähren: _VerstU.

_

Grundfaehigkeiten

des Verstehens

- Man kann den Sachverhalt beschreiben (man verfügt also über eine Sprache zu diesem Sachverhalt).

- Man kann die gemeinte Bedeutung des Sachverhalts benennen.

- Man kann die gemeinte Bedeutung des Sachverhalts erklären.

- Man kann die einzelnen Elemente des Sachverhalts benennen.

- Man kann die einzelnen Elemente des Sachverhalts erkären.

- Man kann die kann Zusammenhänge der einzelnen Elemente des Sachverhalts erklären.

- Man kann Zusammenhänge des Sachverhalts zu anderen Sachverhalten erklären.

- Man kann Aufgaben zu einem Sachverhalt richtig bearbeiten.

Stufentheorie des Verstehens

Verstehen ist nicht gleich verstehen. Verstehen kann auf verschiedenen Stufen geschehen.

Für sich selbst / allein:

- Verstehen im Ungefähren nach dem allgemeinen Sprachgebrauch.

- Mehr Verstehen im Ungefähren durch etwas nähere oder weitere Erkundung (Nachfragen).

- Genaueres Verstehen durch zusätzliche Informationsaneignung (Wörterbücher, Lexika, Fachveröffentlichungen)

- Noch genaueres Verstehen durch Einbettung in Handlungen und Situationen: Beispiele und Gegenbeispiele.

- Wissenschaftliches verstehen.

- Verstehen im Ungefähren nach dem allgemeinen Sprachgebrauch.

- Mehr Verstehen im Ungefähren durch etwas nähere oder weitere Erkundung (Nachfragen).

- Genaueres Verstehen durch zusätzliche Informationsaneignung (Wörterbücher, Lexika, Fachveröffentlichungen)

- Noch genaueres Verstehen durch Einbettung in Handlungen und Situationen: Beispiele und Gegenbeispiele.

- Wissenschaftliches verstehen.

Praktische Haupt-Paradigmen

Für sich selbst

- Ich verstehe mein Denken ungefähr und was ich meine (nicht)

- Ich verstehe mein Denken (nicht) genau und was ich meine (nicht)

- Ich verstehe (nicht) ungefähr, was du sagen willst oder meinst.

- Ich verstehe Dein Denken und was Du meinst (nicht) genau

Nonverbale Signale des Nicht-/ Verstehens

- Fragender Blick

- Irritierter Ausdruck

- Ratloser Ausdruck

- Unverständnis kündender Ausdruck

- Kopfschütteln

- Abweisende, abwehrende Gestik

- ... ...

Operationale Zugaenge zum

Verstehen

Denken wir uns einen Menschen aus einer anderen Kultur mit einer fremden

Sprache. Dem soll jetzt ein Verständnis von einem a) Ei, b)

Kieselstein oder c) Zweig beigebracht werden. Was heißt hier Verständnis?

Woran kann man feststellen, ob A den Sachverhalt S versteht?

Lassen sich an ein Verstehen Handlungskonsequenzen knüpfen, so

dass man aus den Handlungen auf das Verstehen zurückschließen

kann?

Gehen auf die Metaebene etwa durch ein Verstehst Du mich? kann

zur Prüfung zwar eingesetzt werden, aber wie kann man prüfen,

ob die Antwort stimmt?

Wie Verstehen geht, kann man sich am besten durch verstehen klarmachen

Was heißt es, das Alphabet zu verstehen?

Was heißt es, englisch zu verstehen?

Was heißt es, einen Löffel zu verstehen? Name, Bedeutung,

Gebrauch

Was heißt es, einen Strumpf zu verstehen?

Was heißt es, einen Maulwurf zu verstehen?

Was heißt es, eine Krankheit zu verstehen?

Was heißt es, eine Unlust zu verstehen?

Was heißt es, einen Fernseher zu verstehen?

Was heißt es, ein Telefon zu verstehen?

Was heißt es, einen Blume zu verstehen?

Was heißt es, eine Schreibmaschine zu verstehen?

Was heißt es, eine Kraft zu verstehen?

Was heißt es, Licht zu verstehen?

Signierungen verstehen und erklären

Signierungsbeispiele

verstehen

Verstehen ist wie die meisten Worte ein vielfältiges Homonym

hat mehrere Grund- und Nebenbedeutungen. Im Sinne von Wittgenstein (> Methodik)

ergibt sich die Bedeutung eines Wortes, der einen Begriff einkleidet, durch

seinen Gebrauch (nach Index alphabetisch sortiert; in Klammern Beispiele):

- Verstabstr Verstehen von Abstraktem (> Stern 371)

- Verstalltag alltags- und anwendungsnah verstehbar (> EP-S.XI)

- Verstbedeut verstehen der Bedeutung einer Aussage: geistig nachvollziehen, begreifen. (> B02, )

- Verstben Verstehen als benennen, mit einem Namen belegen können. > VV00.

- Verstbereit verstehen als zu etwas bereit sein (> B06, )

- Verstbezieh Sich verstehen als Beziehungsmerkmal (> B10, )

- Verstbild verstehen von Bildern (> Stern 113)

- Verstbillig verstehen als (nicht) billigen, gut heißen, verstehen als (nicht) akzeptieren. (> I12, )

- Verstbiol biologische Ereignisse, Geschehnisse, Prozesse, Zustände verstehen,

- Verstdass verstehen dass ein Vorgang abläuft.

- Verstdef Verstehen als Floskel für einen Defintion oder Charakterisierung (unter ... verstehen wir ...) (> Stern 157), (> Stern 35)

- Verstdeut Verstehen als deuten, interpretieren, auslegen (> > Jaspers, Stern 25-29)

- Verstdif verstehen unterscheiden und differenzieren von ..., z.B. Verständnis haben. (> Stern 506) Eine Differenzierung wird zwar vorgenommen, aber nicht erklärt (-) > Heidegger (echtes verstehen).

- Verstdir Direkt, unmittelbar verstehen ohne weitere Interpretationsleistungen. Beispiele: Die Straße ist gesperrt. Ich habe Hunger. Das Betreten des Rasen ist verboten. Der Mond ist aufgegangen. Ich bin sauer. Das ist unnötig.

- Verstecht Merkmal von Heidegger > Heidegger (echtes verstehen).

- Versteinf emotionales verstehen: einfühlen, nacherleben können. (> Stern 506)

- Versteinh Einheit des Verstehens (> Stern 25-29)

- Versteins Verstehen als Einsicht, verstehen als einsehen (> Keyserling G04)

- Verstew Verstehen als erkennen, wahrnehmen oder Feststellen eines Sachverhaltes > VerstIdSV.

- Versterkl-verst erklären und verstehen (> Stegmüller)

- Verstford (Auf-) Forderung, zu verstehen (> Stern S.9, S.15, S.44, )

- Verstfrage Die Verstehensfrage stellen: verstehst Du das, mich oder X? (> I02, I05, I06, I08, B01, B12)

- Verstganzh verstehen im Ganzen, ganzheitliches Verstehen (> Stern 25-29, > G09-Dilthey-S.35, )

- Verstgemein verstehen setzt Gemeinsamkeit Mitverstehende voraus (> Bollnow G12-Bollnow-S.93ff, )

- VerstgsozM verstehen als geistes- und sozialwissenschaftliche Methode im Unterschied zum naturwissenschaftlichen erklären. (> Stern 25-29)

- Versthinweis Zu verstehen geben, verstehen als Hinweis (> B03, )

- Versthist historisches Verstehen. (> (> Stern 506)

- Versthypoth Hypothesen verstehen (> Stegmüller)

- VerstIdSV Verstehen als identifzieren eines Sachverhaltes. (>Cunningham), sehr ähnlich Verstew.

- Verstinteraktiv verstehen als interaktiver Prozess ( > G07, )

- Verstkausal kausales Verstehen, ursächlich verstehen ( > Stern 64, EP-S.244a, Kausalität; Graph)

- Verstkbed Bedingung für einen Vorgang. > Graph.

- Verstkanl Anlass für einen Vorgang. > Graph.

- Verstkaus Auslöser für einen Vorgang. > Graph.

- Verstkgur Grund oder Ursache für einen Vorgang. > Graph.

- VerstKind Verstehenszustand eines Kinder (> EP2-S.18)

- Verstklass verstehen als Klasseneinteilung erkennen oder wissen (> EP-S.241)

- Verstkönn Verstehen als können (sein Handwerk verstehen > Waismann)

- Verstkomm kommunikativ: die Worte und Aussage sprachlich verstehen. (> B03, B07, )

- Versthkonstr Verstehen als Kontruktion (z.B. einer neuen Wirklichkeit > Keyserling G04)

- Verstkritisch Kritisches Verstehen ( > G10-BollnowS.34)

- Verstkunst Verstehen als Kunst (> Stern 506)

- Verstlebendig Differenmzierung von Heidegger.

- Verslebvor lebensweltliches Vorverständnis (> G12-BollnowS93ff)

- Verstlern verstehen lernen, lehren, unterweisen, fördern (> EP2-S.10, )

- Verstmensch verstehen der Menschen, auch sich selbst (> Bollnow G12-Bollnow-S93ff, )

- Verstmess mehr oder minder gut verstehen, messen (schätzen) des Verstehens (> EP2-S.18,)

- Vertmissv Missverstehen (> I13, )

- Verstmoti motiviertres, interessiertes Verstehen; Motive verstehen ( > Stern 203)

- Verstnaterkl im Sinne naturwissenschaftlicher Erklärung (> noch ohne Beispiel, evtl. löschen)

- Verstnatwis naturwissenschaftlichen Verstehen (> Stegmüller)

- Verstnicht Nichtverstehen, etwas nicht verstehen, falsch verstehen, kein verstehen scheitern (> I10, G11-Gadamer2-S.57)

- Verstnorm Normen für verstehen, z.B. Erwachsenenverständnis (> > EP2-S.18,)

- VerstonS? verstehen ohne nähere Spezifikation oder unklare Bedeutung (> I10, I12, I13,)

- Verstprozess Verstehen als Prozess (> I10, G08, )

- Verstpsych psychologisches Verstehen (> kritisch Bollow B12-BollnowS93ff)

- VerstssB Sonstige spezifische Bedeutung (> Stern 144)

- Versttest Verstehenstest (Piaget > EP-S.130)

- Verstheorie Theorie des Verstehens (> G03, G05, G06, Stern 25-29, )

- Versturspr ursprüngliches Verstehen nach Heidegger, wobei unklar bleibt, was er damit meint. > Heidegger.

- Verstvield verstehen als vieldeutiges Homonym. (> Stegmüller)

- Verstwarum verstehen warum ein Vorgang abläuft.

- VerstWbild verstehen in einem Weltbild > Quantenmechanik.

- Verstwie verstehen wie ein Vorgang abläuft. > VV1.

- VerstWelt verstehen der Welt (> EP2-S.16, )

- Verstwert Verstehen als Wert, Vorteil im Leben (> I09, )

- Verstwis verstehen als wissen (> I04, B19, ), siehe bitte auch Verstname.

- Verstwiss wissenschaftliches verstehen (> EP2-S.18, )

- Verstwitz verstehen von Witzen (> Stern 98)

- Verstzirkel Zirkel des Verstehens: vom Ganzen zum Teil und vom Teil wieder zum Ganzen. (> G11-Gadamer2-S.57)

- Verstzusam verstehen eines Zusammenhanges; Sinnerfassung. (> Stern 25-29)

Verstname verstehen als wissen, wie etwas heißt, den Namen wissen (entwicklungspsychologisch bedeutsam). Allgemeinbegriff: dies ist ein Hund; Eigenname: dies ist Bello. Namen braucht man, damit man gerufen werden kann und verschiedene, ähnliche Sachverhalte, Gegenstände oder Personen unterscheiden kann).

Signierungsbeispiele

erklaeren (zur Abgrenzung und zum Kontrast)

Viele Bedeutungen des Wortes verstehen lassen sich auch dem Wort erklären

zuordnen.

- Erklbedeut Bedeutungserklärung, Begriffserklärung

- Erklbegrü Erklären im Sinne von begründen

- Erkldeuten Erklären als deuten, interpretieren, auslegen.

- ErklGründe Gründe G für einen Sachverhalt S angeben: S wird durch G erklärt.

- ErklHOS Hempel-Openheim-Schema

- ErklonS? erklären ohne nähere Spezifikation oder unklare Bedeutung

- Erklpraxis Erklären wie man etwas macht.

- Erklrechtf Erklären als rechfertigen

- ErklssB Sonstige spezifische Bedeutung

- Erkltheorie Theorie des Erklärens, z.B. HOS.

- Erklursach Ursachen U für einen Sachverhalt S angeben: S wird durch U erklärt.

- Erklverst Erklären im Sinne von verstehen

- Erklzusam Einen Zusammenhang erklären: was hängt wie mit wem zusammen?

Entwicklungspsychologie des Verstehens

EP Auswahl aus Siegler et al.

Siegler, Robert; Eisenberg, Nancy; DeLoache, Judy & Saffran, Jenny

(2016) Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer.

Verstehen wird in dem Buch nicht weiter differenziert und erklärt. Die Kenntnis der Bedeutung von Verstehen wird offenbar als allgemein bekannter Grundbegriff vorausgesetzt. Dabei wäre gerade für die kognitive Entwicklung ein differenziertes Bild der Verstehensbedeutungen sehr wünschenswert.

Verstehen weist folgende Sachregistereinträge auf: Verstehen 245,

250, 253, 300, 303

–– biologische Prozesse 253

–– Denkweise anderer 250

–– Emotionen 245

–– Handlungsabsicht 245

–– mathematisches Konzept 303

–– menschliches Erleben 245

–– metakognitives 300

–– Test 130

Verständnis weist folgende Sachregistereinträge auf:

Verständnis 137, 211, 245, 248, 250, 306, 377

–– Autismus 248

–– biologisches 137

–– des Denkens 248

–– emotionales 377

–– frühes 245

–– metakognitives 306

–– soziales 250

–– teilen 211

Ausgewaehlte Gebrauchsbeispiele

EP-S.XI: "Auch waren wir bemüht, Fachsprache

und Umgangssprache so zu verzahnen, dass die unterschiedlichen Terminologien

in den verschiedenen theoretischen Ansätzen und Kontexten alltags-

und anwendungsnah verstehbar (Verstalltag)

bleiben."

EP-S.5: "Das Wesen des Menschen verstehen

(Verstzusam) Ein dritter Grund für

die Erforschung der Kindesentwicklung besteht darin, dass man das Wesen

des Menschen besser verstehen (Verstzusam)

lernt."

EP-S.6: "In Kürze Für die Untersuchung

der Kindesentwicklung gibt es mindestens drei gute Gründe: Man kann

die Erziehung der eigenen Kinder verbessern, zur Verbesserung der sozialen

Situation von Kindern im Allgemeinen beitragen und die Natur des Menschen

besser verstehen (Verstzusam)."

EP-S.11a: "Forscher, die die Entwicklung als

diskontinuierlich betrachten, gehen von einer allgemeinen Beobachtung aus:

Kinder verschiedenen Alters erscheinen qualitativ unterschiedlich. Beispielsweise

unterscheiden sich Vier- und Sechsjährige nicht nur darin, wie viel

sie wissen, sondern in der gesamten Art und Weise, wie sie die Welt verstehen.

(Verstdif)"

EP-S.11b: "Etwa vom zweiten Lebensjahr an geben

Kinder in gespielten Szenen manchmal vor, jemand anders zu sein. Zum Beispiel

behaupten sie, dass sie jetzt Superhelden im Kampf mit Monstern oder Eltern,

die sich um ein Baby kümmern, seien. Neben dem intrinsischen Vergnügen

bringen diese Fantasiespiele wertvollen Lernzuwachs, beispielsweise darüber,

wie

man mit Ängsten umgeht oder eigene Reaktionen und die anderer Menschen

versteht (Verstzusam)

(Howes und Matheson 1992; Smith 2003)."

EP-S.32: "Mit Einführung der wissenschaftlichen

Methode wurden große Fortschritte beim Verstehen

(VerstKind) von Kindern möglich."

Aus Kapitel 4: Theorien der kognitiven Entwicklung:

EP-S.119: "Kinder unter acht Monaten reagieren

auf das Verschwinden eines Objekts so, als ob sie nicht verstehen

(ErklssB - hier Objektpermanenz)

würden, dass das Objekt immer noch existiert; sie besitzen noch keine

Vorstellung von Objektpermanenz."

EP-S.130: "Säuglinge und Kleinkinder sind

kognitiv kompetenter, als Piaget dachte: Piaget gab Kindern relativ schwierige

Verstehenstests

(Versttest) vor. Das führte ihn

dazu, die frühesten Konzepte, über die Säuglinge und Kleinkinder

bereits verfügen, zu übersehen. Beispielsweise durften die Kinder

bei Piagets Test zur Objektpermanenz erst einige Sekunden nach dem Verstecken

nach dem verborgenen Objekt greifen; Piaget behauptete, dass Kinder dies

nicht vor ihrem achten oder neunten Lebensmonat tun. Allerdings zeigten

alternative Tests zur Objektpermanenz, bei denen die Blickfixationen des

Kindes analysiert werden, nachdem das Objekt aus dem Sichtfeld verschwunden

ist, dass Kinder bereits mit drei Monaten ein gewisses Verständnis

(ErklssB - hier Objektpermanenz)

der kontinuierlichen Existenz von Objekten besitzen (Baillargeon 1987,

1993)."

Aus Kapitel 7: Die Entwicklung von Konzepten:

EP-S.241: "Die Dinge verstehen (Verstklass)

:

Wer oder was Objekte in Klassen einteilen

Schon früh in ihrer Entwicklung versuchen Kinder zu verstehen

(VerstWelt),

welche Arten von Dingen es auf der Welt gibt. Zunächst einmal teilen

sie die Dinge, die sie wahrnehmen, in die drei allgemeine Kategorien ein:

unbelebte Objekte, Menschen und andere Lebewesen (dabei sind sie jedoch

noch einige Jahre unsicher, ob Pflanzen eher den Tieren oder den unbelebten

Objekten ähneln) (Gelman und Kalish 2006). ..."

EP-S.242: "Wie in ? Kap. 5 erwähnt, verstehen

(Verstzusam) beispielsweise schon

drei Monate alte Säuglinge, dass ein Objekt (wie etwa ein Glas) zu

Boden fallen wird, wenn es nicht durch ein anderes Objekt (etwa einen Tisch)

unterstützt wird; allerdings dauert es bis zum Alter von fünf

Monaten, bis die Säuglinge auch verstehen

(Verstzusam),

dass ein Objekt dann herunterfallen wird, wenn nur ein kleiner Teil des

Objekts gestützt wird (Baillargeon 1994)."

EP-S.244a: "Allgemein hilft das Verstehen

(Verstkausal) von Ursache-Wirkungs-Beziehungen

Menschen jeden Alters beim Lernen und Behalten"

EP-S.244b: "Für die Bildung vieler Begriffsklassen

ist das Verstehen (Verstklass),

(Verstkausal) von Kausalbeziehungen

unerlässlich."

EP-S.245a: "Im Zentrum der naiven Psychologie

stehen drei Konzepte, die wir alle normalerweise heranziehen, um das menschliche

Verhalten zu verstehen (Verstdif):

Wünsche, Überzeugungen und Handlungen."

EP-S.245b: "Entwicklung im späteren Kindesalter

Im Kleinkind- und Vorschulalter bauen Kinder auf ihren früh entstandenen

psychologischen Grundkenntnissen auf, um ein immer differenzierteres Verständnis

von sich selbst und anderen Menschen zu entwickeln und auf immer komplexere

Weise mit anderen zu interagieren. In zwei Bereichen ist diese Entwicklung

besonders eindrucksvoll: bei den Spielaktivitäten und beim Verstehen

(Verstzusam) des menschlichen Erlebens

und Verhaltens."

EP-S.246: "Ein wichtiger Bestandteil einer solchen

Theory of Mind, das Verstehen (Verstzusam)

der Verbindung zwischen den Wünschen anderer Menschen und ihren Handlungen,

taucht gegen Ende des ersten Lebensjahres auf."

EP2 - Auswahl aus Entwicklungspsychologie 2

Köhnlein, Walter ; Marquardt-Mau, Brunhilde & Helmut

Schreier (1997, Hrsg.) Kinder auf dem Weg zum Verstehen der Welt. Bad Heilbrunn:

Klinkhardt. [... E-Books/PsychologiePDF/EntwickPsy/Koehnlein_MarquardtMau_Schreier_1997_Kinder_auf_dem_Weg.pdf]

EP2-S.7: "... Das „Verstehen (Verstprozess)der Welt“ ist demgegenüber keineswegs eine vorgegebene Konstante, sondern ein Prozeß, der vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten zuläßt. ..."

EP2-S.8: "Die hier zusammengetragenen Texte befassen sich mit jedem der drei im Titel des Buches angesprochenen Begriffe. Sie gehen etwa folgenden Pagen nach: Was heißt „Kinder“ und „Kindheit“?; Was heißt „Verstehen“ (Verstfrage), (Verstdef), (Versttheorie) ?; Was heißt „Welt“ oder „Wirklichkeit“? Zwar ist in jedem der Beiträge jeweils der gesamte Zusammenhang des Titels unter der Perspektive eines bestimmten Faches oder einer bestimmten Forschungs-Tradition reflektiert, aber Unterschiede der Betonung gestatten die Untergliederung in drei Teile, die dem Lesenden den Zugang erleichtern. So ergibt sich die äußere Form als ein Bild, das Bilanzierungsversuche (entsprechend dem Forschungstyp der Metaanalyse), Annäherungen an Verstehensprozesse (Verstprozess) von Kindern und Vorschläge oder Programme zur künftigen Orientierung der Forschung umfaßt. Die Reihenfolge entspricht der Vorstellung des fortschreitenden Forschungsprozesses: Am Anfang der Blick zurück, am Ende der Blick in die Zukunft (oder das, was wir dort wahmehmen), dazwischen das, was in der Gegenwart zur Wirksamkeit zu gelangen versucht und in die Unterrichtspraxis hineindrängt."

EP2-S.10: "Der zweite Teil Überlegungen zum Verstehenskonzept (Versttheorie) enthält solche Texte, die auch als „Annäherungen an die Lebenswelt von Kindern“ akzentuiert werden könnten. Das Verstehenskonzept(Versttheorie) ist hier insofern zentral und auf fundamentale Weise von dem unterschieden, das im drittenTeil zugrundegelegt wird - was bei Gelegenheit des dritten Teils näher zu erläutern ist -, als die Verfasser der vier Texte von der Möglichkeit ausgehen, daß Verstehen (Versttheorie) im Sinne der Entdeckung eines unabhängig vom erkennenden Menschen gegebenen Zusammenhangs überhaupt möglich ist. In diesem Sinne erinnert Kay Spreckelsen an die eigentliche Schlüsselqualifikation von Didaktikern des Sachunterrichts, die in ihrer Fähigkeit liegt, die zunächst gewissermaßen stummen und dumpfen Gegenstände der Umwelt in rätselhafte Phänomene zu verwandeln, welche Kinder ansprechen und die dazu geeignet sind, die lernenden Kinder auf die Spur zum Verstehen (Verstlern) der Welt zu führen. Daß dies Verstehen (VerstonS?) eben nicht ins Abgründig-Chaotische, sondern in die wohlgeordnete und bewundernswert schöne Welt namens Kosmos mündet, ist auch die dem „Philosophieren im Sachunterricht“ [>11] von Martin Ganter eingeschriebene Orientierung."

Dollase, Rainer (1997) Entwicklungspsychologische Grundlagen des kindlichen Weltverstehens. In (16-38) Köhnlein et al. (1997, Hrsg)

EP2-S.16: "Entwicklungspsychologische Grundlagen des kindlichen Weltverstehens (Versttheorie) Weithin wird akzeptiert, daß die Entwicklungspsychologie versucht, die Veränderungen des Erlebens und Verhaltens eines Menschen während seiner Lebensspanne zu beschreiben und zu erklären (vgl. Oerter, Montada 1982, S. 3 f). Die Beschreibung und Erklärung der Veränderung von Erleben und Verhalten schließt das Verstehen (VerstWelt) der Welt ein, allerdings ist der Begriff „Weltverstehen” (VerstWelt) heute ungebräuchlich. Er erinnert eher an Klassiker der Entwicklungspsychologie, z.B. an Wilhelm Hansen „Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes” (1949, 2. Auflage). Heute ist die Frage nach der „Entwicklung des Weltverstehens” (VerstWelt) in die kognitive Entwicklungspsychologie bzw. die Informationsverarbeitungstheorie (z.B. nach Trautner 1992 bzw. Miller 1993) einzuordnen, deren Ahnen mit Namen wie Piaget, Bruner oder Wygotski (nach Gage und Berliner 1996) so wie vielen anderen angegeben werden. Das zugehörige Forschungsgebiet ist derart gigantisch umfangreich und komplex, daß eine knappe Zusammenfassung lediglich ein paar Grundstrukturen benennen kann."

EP2-S.16b: "1. Der Gegenstand: das Verstehen (VerstWelt) der Welt Der umgangssprachliche Begriff „verstehen” (Versttheorie) ist keineswegs eindeutig, er hat mehrere Bedeutungen (z.B. von „ich verstehe mich als Arno Schmidt Fan” bis zu „ich verstehe etwas von Soziometrie”). „Weltverstehen” (VerstWelt) verweist auf Kognitionen des Menschen, die ihn befähigen, die soziale und nicht soziale Umwelt zu „verstehen” (VerstWelt) (im Sinne von „sich auskennen, besondere Kenntnisse haben”) (Verstdif), (Verstwis)."

EP2-S.17: ""Zum Weltverstehen (VerstWelt) ist also nicht nur Speicherung von Information nötig, sondern auch Verarbeitung, Motivierung und Steuerung.

EP2-S17b: "Die verstehende(VerstonS?) Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt produziert keineswegs nur Wissen, kognitive Schemata, Strategien etc. über sich selbst und die Umwelt, sondern auch sogenannte metakognitive Wissensbestandteile und -prozesse (vgl. Hasselhom 1992 in Nold). Zu diesen Metakognitionen gehören z.B. das Wissen über das eigene kognitive System, das Wissen über Strategien, aber auch sogenanntes epistemisches Wissen, z.B. Wissen über die Inhalte und Grenzen des eigenen Wissens oder über dessen Verwendungsmöglichkeiten sowie über exekutive Prozesse, wodurch eigene Lernprozesse geplant, überwacht und gesteuert werden können. Hinzu käme auch noch eine gewisse Sensitivität für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten (Erfahrungswissen und Intuition) sowie metakognitive Erfahrungen bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität (z.B. bewußte kognitive Empfindungen und bewußte affektive Zustände). Wie weit allerdings Grundschulkinder über metakonzeptionelle Kognitionen verfügen, ist nach wie vor noch strittig (vgl. Sodian 1995)."

EP2-S.18: "Wenn man sagt, „dem Kinde gelingt ein zunehmend besseres Verstehen (VerstWelt) der Welt” so impliziert dies die Verfügbarkeit über einen Maßstab schlechten bzw. besseren Verstehens (Verstmess). Zumeist wird das erwachsene Verstehen (Verstnorm) als Norm oder Maßstab genommen - was leicht zu problematisieren ist. Auch die Messung des Verstehens (Verstmess ) von Welt am wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist nicht unumstritten - dieser ist stets grob unvollständig, zum Teil falsch und möglicherweise unter funktionalen Überlegungen „schädlicher” für ein zukunftsfähiges Handeln als der kindliche Verstehenszustand (VerstKind). Jedenfalls gilt für kindliches, erwachsenes und wissenschaftliches Weltverstehen (Verstwiss) gleichermaßen die Unvollständigkeit, das Nicht- und Falschverstehen als normale Erscheinung."

II. Überlegungen zum Verstehenskonzept

Spreckelsen, Kay (1997) Phänomenkreise als Verstehenshilfe. In

(111-127) Köhnlein et al. (1997, Hrsg)

Denken und Verstehen

Texte von der Hauptseite denken0:

2

Grundaufgaben des Denkens:

1. Geistige Re-Präsentation und 2. Verstehen der

Welt

2.0

Philosophischer Einstiegs-Exkurs zur Erkenntnistheorie.

Die Denkpsychologie hat seit langem bedeutende Vorfahren:

1) die Mathematik und Logik als bislang höchste Form reinen Denkens,

2) die Erkenntnistheorie, früher meist von Philosophen, heute teilweise

von WissenschaftstheoretikerInnen betrieben und 3) die empirischen,

besonders die sehr erfolgreichen Natur-Wissenschaften. Nicht zu vergessen

ist natürlich das Denken im Alltag. Fast alle Menschen denken nahezu

ständig. Das Denken spielt sozusagen eine überragende Rolle im

Leben. Das Denken ist somit Forschungsgegenstand vieler Wissenschaften,

einschließlich des alltäglichen Denkens. Nur in diesem Punkt

hat

Ryle mit seiner

Kritik an der Denk-Psychologie recht.

Die philosophische Erkenntnistheorie führt

aber leider nicht weiter, weil sie nur

auf das Denken setzt. Das ist zwar auch in der Mathematik so, aber

dort diszipliniert der Beweis

sehr streng und sehr radikal. Ansonsten sind die meisten Wissenschaften,

die diesen Namen verdienen, an die Erfahrung gebunden und werden auch an

ihr geprüft. Aber nicht nur die mathematische Beweisstrenge, auch

die empirische Anbindung fehlt der Philosophie in ihrer genuinen

Denkpraxis meist gänzlich, so bleibt sie meist auf dem Niveau von

Theologie, Meinungsideologien oder anderen Glaubensgebäuden stehen

(Ausnahmen). Daher

soll der Ausflug in die philosophische Erkenntnistheorie sehr kurz gehalten

werden.

Gibt es die Welt, das Ding an sich [Kant,

Eisler],

also eine "objektive" Welt? Oder gibt es die Welt immer nur relativ

zu einem Erfassungs- , Erkenntnis- und Konstruktionssystem? Obwohl wir

das Ding an sich [Kant,

Eisler]

per definitionem eigentlich gar nicht erkennen können, braucht es

das auch nicht, wie uns besonders die Naturwissenschaften zeigen und vormachen.

Die Wissenschaften haben ihre Erkenntnisse unabhängig von ihrer Stellungnahme

zum Ding an sich [Kant,

Eisler]

und der Philosophie gewonnen. So gesehen kann man also getrost auf die

nur

denkende Philosophie verzichten. Denken, vor allem richtig denken, ist

zwar eine notwendige Bedingung für wissenschaftliche Erkenntnis und

Fortschritt, aber sie reicht natürlich längst nicht hin.

Die Begrenztheit unseres direkten Erkenntnisvermögens

durch unsere Sinne wurde durch die Entwicklung von Meßgeräten

wenn auch nicht gänzlich überwunden, so aber doch sehr stark

erweitert. Wir wissen dank der (Natur-) Wissenschaft über die Welt

viel, viel mehr als wir nach unseren Sinnesorganen wissen könnten.

Das eben ist der große Vorzug aller Wissenschaft:

sie erweitert unser naives Erfahrungswissen, unser gewöhnliches Denken

oder unseren naiven Glauben. Dieses Wissen ist wesentlich eine Errungenschaft

des wissenschaftlichen Denkens.

Die alte Frage nach dem Ding an sich hat

im 20. Jahrhundert eine neue und radikale Interpretation durch den Konstruktivismus

erfahren, wobei mit diesem oft in vulgärkonstruktivistischer

Manier das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet wird. In der

Wissenschaftstheoretischen Bewegung sind nicht wenige fragwürdige

Geister unterwegs und es ist manchmal sehr schwer, die Spreu vom Weizen

zu trennen.

Die allgemeinen wissenschaftstheoretischen Hilfsmittel

zum Verstehen der Welt behandle ich unter den Methoden 4.3

2.1. Geistige Re-Präsentation

Als erste Grundaufgabe des Denkens kann gelten: Geistige Modelle der Welt (einschließlich von sich selbst) bilden und zueinander in Beziehung setzen, wobei in Beziehung setzen schon ein gewisses Verstehen - zumindest erste (implizite) Hypothesen - bedeutet, wodurch 2.1 und 2.2 zusammenhängen. Wahrscheinlich ist eine isolierte begriffliche Erkenntnis ohne begriffliche Umgebung und Kontext auch gar nicht möglich. Die Welt-Repräsentation ist - psychologisch gesehen - geistig aus Begriffen aufgebaut, die zueinander in Beziehung stehen und dadurch eine Re-Präsentation der Welt ermöglichen. Jeder Mensch erschafft - meist ohne das besonders zu bemerken, er denkt "einfach" - seine eigene subjektive Welt. Naive Menschen halten ihre eigene subjektive Welt für die Welt schlechthin und glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihnen erscheint, wie sie sie erleben. Kritische Geister wissen um die Subjektivität und Relativität ihrer Konstruktionen. Die persönliche Erschaffung eines Modells der Welt oder von ihren Teilen ist eine konstruktive Leistung, die mit anderen Modellen, auch anderer Menschen, teilweise übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann. So lässt sich auch der schwierige Wahrheitsbegriff als Relation zwischen Wirklichkeitsmodellen vernünftig begründen

2.2 Verstehen

der Welt

Wozu brauchen Lebewesen ein Verständnis der Welt? Nun, die Antwort

hat Darwin gegeben. Wer seine Welt verstehen kann, überlebt eher und

lebt womöglich auch besser. Verstehen der Welt dient also der Sicherung

der Existenz und ihrer Qualität. Geht man von diesen beiden

Elementarzielen aus, so sollte auch Erziehung, Schule, Ausbildung, Arbeit

und Beruf an diesen Elementarzielen ausgerichtet sein. Leider lernt man

- gemessen an den beiden Elementarzielen - viel überflüssigen

Plunder in der Schule, aber nicht das, was man in seinem Leben wirklich

brauchen kann und was weiter führt.

Ausgehend von den beiden Elementarzielen, die Existenz

und ihre Qualität zu sichern, käme es in der Hauptsache darauf

an, die Welt, sich selbst und die anderen so zu begreifen, das sich einem

Zusammenhänge, Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten erschließen.

4.4 Die Sicherung des Verstehens zum Zwecke forschender Kommunikation.

Für die meisten Untersuchungen zum Denken ist Verstehen eine wichtige Voraussetzung. Eine Denkaufgabe kann nur dann sinnvoll ausgeführt werden, wenn verstanden wird, was zu tun ist. Damit gelangen wir in einen grundlegenden Zirkel. Denn beim Verstehen von Aufgaben, ist Denken beteiligt und auch eine Sprache nötig. Verstehen ist ein grundlegender Begriff, der nur auf dem ersten Blick klar scheint. Tatsächlich dürfte es in den meisten Situationen so sein, dass wir zwar meinen oder glauben, zu verstehen - aber verstehen wir "wirklich"? Wie können wir prüfen, ob wir "wirklich" verstehen? Wie macht man das? Die einfachste Möglichkeit, verstehen zu prüfen, geht über das Verhalten oder Handeln.

4.4.1 Paradigmatisches

Grundproblem:

Wie kann man feststellen und ermitteln, welchen Begriff

ein Kommunikator mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle

eines Wortes verbindet? Das Problem hat in allen Wissenschaften, die mit

Erleben und Verhalten zu tun haben, eine kaum zu überschätzende

Bedeutung.

Aus dieser Fragestellung ergibt sich sofort die

nächste und noch grundlegendere Frage: was können oder sollen

wir unter einem

Begriff verstehen? Eine Idee, eine Vorstellung,

ein kognitives Schema, eine mehr oder minder deutliche Merkmalskombination

in dieser oder jener Kommunikationssituation? Auf den ersten Blick scheint

intuitiv klar, was wir unter einem Begriff verstehen können, etwa

dadurch, dass wir Beispiele und Gegenbeispiele für Begriffe angeben

können, z.B. Baum, Anfang, und, .... Tatsächlich geben wir beim

Kommunizieren aber

nur Worte an. Worte sind aber nur die

"Kleider" der Begriffe. Sie repräsentieren oder bezeichnen

einen Begriff, aber welchen nun genau? Man könnte auch sagen, mit

Worten

rufen wir in unserem Geist, in unserem Gedächtnis, in unserer Erfahrung

Begriffe auf. Aber welche? Wie geschieht das? Wie können wir prüfen,

welcher Begriff sich bei diesem oder jenem Menschen, in dieser oder jener

Situation, mit diesem oder jenem Wort verbindet? Fragen wir nach und ausführlicher,

erhalten wir als Antwort wiederum Worte, so dass sich ein sog. unendlicher

Regress, ein nicht endender Frage- und Wortkreislauf anbahnt. Aus empirisch-

operational- wissenschaftlicher Sicht sind daher vor allem solche Methoden

erwünscht, die nicht nur eine Prüfung gestatten, sondern auch

ein Ende haben. Beispiel: Es bestehe die Aufgabe darin, aus drei Gegenständen,

die blau, rot und gelb sind, einen auswählen. Aus der Wahl lässt

sich bei ehrlichen Probanden schließen, ob z.B. die Begriffe blau,

rot, gelb zur Verfügung stehen. Relativ einfach erscheinen hierbei

Begriffe, die Äußeres, Wahrnehmbares, Zeigbares betreffen. Sehr

viel schwieriger wird es, wenn die Begrifflichkeit von Innerem, Erleben,

Gefühlen oder Stimmungen, Wünschen, Bedürfnissen oder Zielen

zu überprüfen sind.

4.4.2 Fuzzy-Begrifflichkeit

im Alltag. In alltäglichen kommunikativen Situationen begnügt

man sich meist mit einem ungefähren Verständnis, d.h. man prüft

hier meist gar nicht, was gemeint ist, sondern nimmt eine Bedeutung einfach

an. In der Psychodiagnostik und Psychotherapie kann dies sehr problematisch

werden, weil man möglicherweise nur meint, sich zu verstehen. Fragt

man etwa:

Welche Gefühle kennen Sie? und fragt nicht: Welche

Gefühle kennen Sie vom eigenen Erleben her? kann man Antworten

bekommen, die nur den Wortschatz der Gefühle einer Person repräsentieren,

aber nicht das Erleben. Fühlprobleme werden so vielleicht übersehen.

Andererseits ist die Idee reizvoll, dass die Alltagswelt

vielleicht gerade deshalb praktisch funktioniert, weil man sich mit dem

Ungefähren begnügen kann. Man konnte unter 4.1 oben schön

sehen, dass die Dinge vielleicht erst dann richtig schwierig werden, wenn

man sie genau und ausdrücklich zu erfassen sucht. Vielfach gibt es

keinerlei Probleme zu verstehen, was jemand meint, auch wenn viele objekt-

und metasprachliche Ebenen ineinander verschachtelt sind. Erst wenn man

genauer einzudringen versucht, stellt man fest, dass es dann kompliziert

und schwierig werden kann. Kaum ein des Rechnens mächtiger Mensch

hat ein Problem mit den natürlichen Zahlen, jeder weiß, wie

sie aufeinander folgen und wie man ihnen umgeht, zählt und rechnet

- bis man sich fragt: gibt es alle? Und was bedeutet hier alle?

Und was heißt geben? Gibt es Dinge, die sich selbst enthalten?

Gibt es Unvollendbares als Vollendetes? Gibt es Teile eines Ganzen, die

genau so groß sind wie das Ganze?

Das Verstehens Paradox - Exaktheit des Ungefähren.

Elementare denkpsychologische Untersuchung des Verstehensprozesses.

Zur genauen denkpsychologischen Untersuchung des Verstehensbegriffs empfehlen sich einfache operationale Versuche, die man mit jedem ab einem IQ von 90 ohne Aufwand durchführen kann.

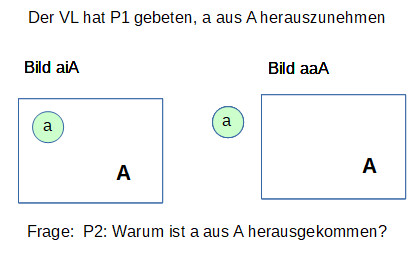

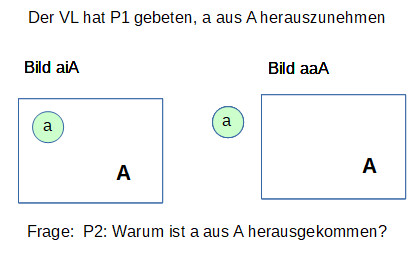

VV0 Verstehens-Versuch 0

Die VersuchsleiterIn präsentiert die Graphik und stellt die Fragen:

Können Sie bitte beschreiben, was Sie wahrnehmen oder erkennen?

|

Die "einfach" erscheinende Aufgabe erfordert einige kognitive Fähigkeiten,

nämlich: Ich muss die Worte oder Zeichen und Begriffe Hintergrund

oder Umgebung, Bild, Bild aiA, Bild aaA, Viereck, Kreis, grün,

a, A, oben-links, innen und außen unterscheidend erkennen können.

_ |

Mit dieser Aufgabe wird sichergestellt, dass die Versuchsperson(en)

die Worte und Begriffe, die für die nächste Aufgabe erforderlich

sind, versteht. (Verstben).

Verstehen

(Verstben) wird hier also durch Abfragen

von Wahrnehmungen und ihren Benennungen erfasst. Wahrnehmungen

benennen können ist damit ein wichtiges Kriterium für

verstehen (Verstben).

_

VV1 Verstehens-Versuch 1 Vorgang verstehen

|

P2 hört die Bitte des VL an P1, a aus A herauszunehmen. P1 ergreift

a, nimmt es aus dem Viereck A heraus und platziert es oben links außerhalb

des Vierecks A (Bild aaA).

P2 versteht den Vorgang, wie a in aaA platziert wurde. Geprüft wird das, indem man sich den Vorgang von P2 beschreiben lässt. _ _ _ _ _ |

Die etwas genauere Analyse der Voraussetzungen, wie es zur Auslagerung von a kommt, ergibt:

- P1 hat die Bitte des VL verstanden

P1 hat die Bitte des VL akzeptiert

P1 folgt der Bitte des VL, ergreift a und legt es außerhalb A auf (das geht z.B. nicht, wenn a festgeklebt ist, es muss also vorausgesetzt werden, dass a nur aufliegt und auch ergriffen werden kann)

P2 hat die Bitte des VL an P1 gehört und verstanden.

P2 nimmt wahr, dass P1 a ergreift, aus A herausnimmt und außerhalb von A platziert.

P2 erklärt, dass a nun außerhalb von A liegt, weil P1 a ergriffen und herausgelegt hat. Die Herausnahme von a kann als Ursache für die neue Lage außerhalb von A bezeichnet werden. Anlass ist die Bitte des VL, die P1 akzeptiert hat.

VV2 Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung,

Kausalität verstehen.

Der Versuch VV1 eigenet sich auch, um die Begriffe Ursache, Wirkung

und Kausalität zu lernen.

|

Der VL hat P1 gebeten, a herauszunehmen, was P1 dann auch gemacht hat. P1 hat a ergriffen und links oben außerhalb von A platziert. Die Herausnahme und Umplat- zierung ist die Ursache für die neue Lage außerhalb von A. Und die neue Lage ist die Wirkung der Herausnahme und Umplatz- ierung. Damit ist an diesem Beispiel Ursache und Wirkung also Kausalität gelernt. Dass das möglich ist, setzt voraus, dass P1 den VL vertsteht, seine Bitte akzeptiert, a nicht festgeklebt, sondern frei beweglich ist und P1 das erforderlich Handgeschick aktuell zur Verfügung hat. |

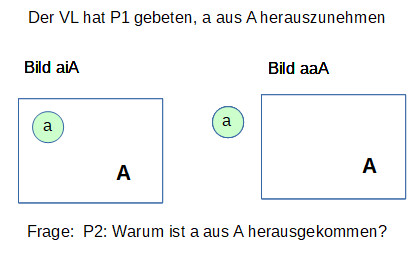

VV3 Verstehen Versuch 3 wesentlich und unwesentlich

unterscheiden lernen

Der Versuch VV2 eigenet sich auch, um die Begriff "wesentlich" und

"unwesentlich" zu lernen.

|

Für das Verstehen von Ursache und Wirkung ist es unwesentlich

und unwichtig, ob der kleine Kreis a ein Kreis oder wie er gefärbt

ist. Das gleiche Verständnis würde sich auch einstellen, wenn

man statt einem grünen Kreis mit einem kleinen blauen oder weißen

Quadrat hantieren würde.

Das gleiche gilt für A, das irgendeine Form haben könnte, in die nur a hineinpassen muss. _ _ _ _ |

Was versteht man? Genauer: Was meint man zu verstehen?

Hypothesen

Was man schon kennt

Was man schon erlebt hat

Womit man Erfahrungen gemacht hat

Kennen und verstehen: Was sind die Unterschiede von kennen und verstehen

Eine Wolke kennen, eine Wolke verstehen

ich weiß, wie eine Wolke aussieht; ich kann eine Wolke mit ihrem Namen "Wolke' benennen.

Systematische Pruefmethoden zum Verstehen

Die Nachfrage: Bitte um Erläuterung,

Beispiele.

Die einfachste und natürlichste Form, verstehen abzusichern, ist

die Nachfrage: wie meinst Du das? Kannst Du das noch ein bißchen

näher ausführen, kannst Du vielleicht ein Beispiel nennen?

Klaerender Dialog

Ausführlicher als die einfache Nachfrage ist der klärende

Dialog, das Wechselspiel von Frage und Antwort, um den Sachverhalt, den

es zu verstehen gilt, weiter aufzuklären, wobei man gelegentlich darauf

achten muss, nicht abzudriften.

Kontrollierter Dialog in besonderen

Fällen.

Unter einem kontrollierten Dialog zwischen A und B versteht man einen

Dialog, wo B erst antworten darf, wenn er vorher wiedergibt, was A gesagt

hat und A das bestätigt. Ein Trainingsprogramm findet sich in einem

Partnerschafts-Programm in einem Therapieforschungsprojekt des Psychologischen

Instituts der Westfälischen-Wilhelms-Universität (1970/80er Jahre),

herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie

e.V. Dort werden auch die Trainingsregeln, ein Beispiel und die Hauptschwierigkeitsquellen

von A und B gelistet (S. 88-89):

- Organisiert seine Gedanken nicht, bevor er spricht.

- Drückt sich ungenau aus.

- Versucht, zu viel in einer Aussage unterzubringen, so daß sie verwirrend wirkt Wirksamkeit nimmt mit der Kürze zu.

- Bringt zu viele Ideen in seine Äußerungen ein, oft untereinander nicht verbunden, so daß eine Zusammenfassung für den Partner schwierig ist.

- Redet aus Unsicherheit immer weiter, ohne die Auffassungskapazität seines Partners abzuschätzen: Fehlende Resonanz bei langem Sprechen erhöht ein Bestätigungsbedürfnis, das wirkungslos bleiben muß.

- Übersieht bestimmte Punkte der Antwort des vorausgegangenen Sprechers und antwortet daher nicht aktuell zu dem, was zuvor gesagt wurde: Das Gespräch kommt nicht vorwärts.

- Hat keine ungeteilte Aufmerksamkeit.

- Denkt schon an und probt seine Antwort, statt aufmerksam zuzuhören, legt sie sich zurecht, während der Partner noch spricht. Erfolg: Er kann nicht vollständig wiederholen, vergißt, was gesagt ist und was er sagen will.

- Neigt eher dazu, auf Details zu hören und sich evtl, über sie zu echauffieren, anstatt den ganzen Sinn und die wesentlichen Mitteilungen zu erfassen.

- Denkt den Gedanken des Sprechenden schon weiter, wiederholt mehr, als der Partner gesagt hat.

- Versucht, weniger Vertrautes in seine Denkschemata einzuordnen."

"Häufige Fehler auf der Seite des Sprechenden

Häufige Fehler auf der Seite des Zuhörers

Die AutorInnen ergänzen:

"Die reale Erfahrung, daß Verstehen und Verstandenwerden keineswegs so selbstverständlich sind, wie oft naiverweise angenommen wird, macht sensibler gegenüber den Möglichkeiten des Mißverstehens, Mißhörens und Mißverstandenwerdens in einer größeren Gruppe. Diese Erfahrung kann zu einem Bewußtsein dafür führen, wie leicht von dem unbewußten Vorurteil ausgegangen wird, die eigene Psychologie sei jeweils auch die des anderen. Erweitert und modifiziert nach Brocher, T. (1967). Auch in: Nylen , D. et al. (1967), Antons, K„ Enke, E., Malzahn, P. v. , Troschke, J. 1971)."

Einbindung oder Bezug zum Handeln.

Die beste und sicherste Methode, Un- oder Missverständnisse zu

vermeiden, ist, wenn man einen Sachverhalt mit Handlungen verbindet, die

fast jeder kennt.

Sich selbst einbringen: bei mir ist das

so ...

Manchmal ist es leichter zu klären, wenn man aus dem eigenen Erleben

etwas einbringt.

Andere Quellen oder Belege: wie sehen andere

das?

Man kann nachschlagen, andere fragen, recherchieren, um die Klärung

voranzubringen. Wissenschaftliche, psychologische oder kommunikationsfachliche

Quellen heranziehen

Sonstige, bislang nicht berücksichtigte

(Rest- und Auffangkategorie).

Es ist eine gute methodische Tradition, immer daran zu denken, dass

man nicht an alles gedacht hat, dass es noch andere Möglichkeiten

gibt.

Grundproblem

Vielfach meint man, auch ich, zu verstehen und hinterfragt es deshalb

nicht.

Das Grundproblem des Meinens, dass man sich versteht, ergibt folgende

Möglichkeiten:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Materialien zum Verstehen des Verstehens

- Aristoteles: Aus der Metaphysik.

- Allan W. Watts (1961) Verstehen erfordert gleiche Erfahrungen.

- Waismann (1976) Können, Wissen, Verstehen.

- Wittgenstein.

- Dilthey Erklären und verstehen.

- Wright (1974). Erklärung und Verstehen.

- Stegmüller zum verstehen und erklären.

- Jaspers (1948) Erklären und Verstehen.

- Gruhle (1948) Verstehende Psychologie.

- Kehrer, F.A. (1951) Das Verstehen und Begreifen in der Psychiatrie.

- Sachse, Rainer (2013) Persönlichkeitsstörungen verstehen.

- Heilmann, Christa M. (2011) Körpersprache richtig verstehen und einsetzen.

- Verstehen bei William Stern.

Aristoteles [Quelle: Exurs Homonyme: Die Mehrdeutigkeit der Worte.]

|

|

welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es muß also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5 Kap., S. 244 (Rowohlts Klassiker 1966) |

Die Worte sind die "Kleider" der Begriffe. Verschiedene Menschen werden meist mit den gleichen Worten unterschiedliche Bedeutungen verknüpfen, je nach ihren Erfahrungen, Wissen und Kenntnissen, Interessen und Kommunikationssituationen. D.h., aus der bloßen Tatsache, dass Menschen das gleiche Wort verwenden, kann leider nicht geschlossen werden, dass sie auch den gleichen Begriff meinen. Die Problematik betrifft auch keineswegs nur die Alltagskommunikation, die Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch die Naturwissenschaften und die Mathematik, wenngleich es gerade bei Begriffen, die psychisches Erleben beschreiben besonders schwierig ist, einen auch nur annähernd gleichen Begriff zu normieren (> nur_empfinden,fühlen,spüren, > Terminologie).

Allan W. Watts Verstehen erfordert gleiche Erfahrungen

"... denn Worte können nur zwischen denen der wahren Verständigung dienen, die gleiche Erfahrungen teilen."

Quelle S. 20: Allan W. Watts (1961) Zen-Buddhismus. Reinbek: rde.

Im Kern und Ziel ist diese These Watts wohl richtig, ich würde sie aber abschwächen und statt "gleicher Erfahrungen" nur gleichartige oder ähnliche verlangen. Wahrscheinlich bietet das Erlernen der Bedeutungen der Worte und der sie ausdrückenden Begriffe durch eine gleichartige oder ähnliche Lebenspraxis die beste Gewähr für verstehen.

Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904, nach textlog)

Historisch interessant, aber inhaltlich wenig ergiebig, wie so oft in Philosophie und Geistesgeschichte.

"Verstehen (intelligere) heißt, die Bedeutung eines Wortes, eines Satzes, eines Satzzusammenhanges erfassen, wissen, d.h. die den betreffenden Sprachzeichen zugehörigen Vorstellungen, Begriffe, Urteile mehr oder weniger deutlich, gegliedert, zusammenhängend reproduzieren oder produzieren können. CHR. WOLF definiert: »Sobald wir von einem Dinge deutliche Gedanken oder Begriffe haben, so verstehen wir es« (Vern. Ged. I, § 276). Nach KIESEWETTER ist Verstehen »etwas hinreichend zu einem Begriff sich vorstellen« (Gr. d. Log. S. 246). Nach J. G. FICHTE drückt »Verstehen« »eine Beziehung auf etwas aus, das uns ohne unser Zutun von außen kommen soll« (Gr. d. g. Wissensch. S. 201 f.). SUABEDISSEN erklärt: »Verstanden wird, was im Verstande gefaßt. also wessen Bedeutung und Stelle im Gedankensystem erkannt wird. Es ist dann zugleich begriffen und eben damit aus einem unklaren und unsichern zu einem klaren und sichern Gedanken geworden« (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S.118). CALKER bestimmt: »Das Erkennen, in welchem die Verbundenheit des Mannigfaltigen mit der Einheit erkannt wird vermittelst der Allgemeinheit, ist das Verstehen« (Denklehre, S. 250). BACHMANN erklärt: »Man versteht... etwas, wenn man nicht bloß erkennt, was es ist, sondern auch warum es so ist« (Syst. d. Log. S. 73). Nach L. FEUERBACH heißt Verstehen »etwas in und aus uns selbst, in Übereinstimmung mit mehreren eigenen vernünftigen Wesen. erkennen« (WW. III, 175). Nach JESSEN ist Verstehen so viel wie »den in Gehörtem oder Gelesenem enthaltenen Gedanken vollständig in sich reproduzieren« (Physiol. d. menschl. Denk. S. 114). Nach LAZARUS heißt Verstehen »Gedachtes oder das Denken eines andern (denkenden) Subjekts auffassen« oder auch: »den inneren Zusammenhang, die Beziehung der Dinge zu andern als zu ihren Zwecken und Ursachen auffassen« (Leb. d. Seele II2, 160. v gl. Einl. in d. Psychol. I, 385 ff.). HÖFFDING erklärt: »Ich verstehe, was etwas ist, wenn ich es wiedererkenne« (Philos. Probl. S. 34). Nach A. MEINONG besteht das Verstehen des Satzes im Erfassen des »Objektivs« durch ein Urteil oder eine »Annahme« (Über Annahm. S. 272). »Verstehen eines Gesprochenen... besteht im Erfassen seiner Bedeutung« (ib.). Nach HUSSERL beruht das Verstehen nicht auf Phantasiebildern. wir können ohne Anschauungen, in bloß symbolischen Vorstellungen denken. Verstehen ist das »aktuelle Bedeuten« (Log. Unters. II, 62 ff.). Vgl. DUGAS, Le Psittcisme. RIBOT, Id. génér. - Vgl. Begreifen."

Waismann (1976) > Wittgenstein.

Waismann, Friedrich (1976) Können, Wissen, Verstehen.- In (492-530) Logik, Sprache, Philosophie, Stuttgart: Reclam. Das Buch beschreibt die Philosophie Wittgensteins und wurde bereits 1930 geplant und 1939 vollendet. Aber erst 1965 erschien die englische Fassung und 1976 die deutsche. Weder im Titel (ein Untertitel "Einführung in die Philosophie Wittgensteins" wäre angemessen) noch in der Einleitung wird Wittgenstein erwähnt, aber im Vorwort von Schlick und im Nachwort der Herausgeber). Das ist weder guter Stil von Waismann noch vom Verlag. Wittgenstein spürte etwas richtiges, wie die Herausgeber S. 653 berichten (> Wittgensteins Misstrauen). Ich zitiere zunächst das Inhaltsverzeichnis des XVII. Kapitels zum Verstehen und im Anschluss eine Textprobe.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

- "XVII. Können, Wissen, Verstehen 492

- 1. Der Begriff der Möglichkeit 492

2. Können 498

3. Wissen 503

4. Verstellen 505

5. Das Verstehen eines Wortes 508

6. Ist das Verstehen ein Vorgang in der Zeit? 511

7. Substanzhafte und transitive Bewußtseinszustände 513

8. Gibt es Begriffsblindheit? 518

9. Verschiedene Auffassungen eines Wortes, eines Satzes 521

10. Ist im Verstehen eines Wortes seine ganze künftige Verwendung enthalten? 522

11. Das Verstehen als Erlebnis 525

12. Gibt es Grade des Verstehens? 527

13. Nähern wir uns im Verstehen der Wirklichkeit? 529"

....

S.505f: "Ein Handwerk verstehen = Das Handwerk

können

Er versteht es, die Menschen zu behandeln = Er weiß sie zu behandeln

= Er kann sie richtig behandeln.

Hier zeigt sich wieder eine Verwandtschaft zwischen der Grammatik von

»verstehen«, »wissen« und »können«.

Sage ich aber »Er versteht Englisch«, so heißt das nicht

ganz dasselbe wie »Er kann Englisch«. Es ist vielmehr charakteristisch,

daß man sagt »Er versteht zwar Englisch, aber er kann es nicht

sprechen«. Für unser Sprachgefühl liegt im ersten Satz

mehr etwas Passives, im zweiten etwas Aktives. So hat auch der Ausdruck

»Mathematik verstehen« einen leisen Beiklang des Passiven (und

noch deutlicher ist das im Fall der Musik).

Vergleichen wir nun die Ausdrücke:

- Ich verstehe diesen Satz.

Ich verstehe diesen Beweis.

Ich verstehe Englisch.

Ich verstehe deine Handlungsweise.

- Ich verstehe dich nicht. Du mußt lauter sprechen!

Ich verstehe dich nicht, das ist ja Unsinn!

Er versteht es, sich beliebt zu machen.

Er versteht das, was er liest.

Augustinus verstand nicht, wie man die Zeit messen kann.

Erst die Relativitätstheorie läßt uns verstehen, warum

träge und schwere Masse proportional sind.

Er versteht Musik.

Das Wort »verstehen« bedeutet in einem Teil seiner Anwendungen

eine psychische Reaktion beim Hören, Lesen, Aussprechen eines Satzes.

Verstehen ist dann ein Phänomen, das sich einstellt, wenn ich den

Satz einer mir geläufigen Sprache höre, und nicht, wenn ich den

Satz einer mir fremden Sprache höre. Ich kann dann von einem »Erleben«

des Satzes sprechen. Ich folge ihm mit bestimmten Gefühlen. Und dieses

Verstehen eines Satzes weist eine Verwandtschaft auf mit dem Verstehen

eines Musikstückes, dem Erfassen einer Melodie, aber auch mit dem

Verstehen eines Bildes.

»Einen Satz verstehen« kann andererseits heißen »Wissen,

was der Satz sagt«, d. h. die Frage »Was sagt dieser Satz?«

beantworten können. Das Verstehen ist dann kein Erlebnis, sondern

eine Disposition."

..."

Wittgenstein > Waismann.

Am wichtigsten erscheint mir der Grundsatz Wittgensteins, dass sich die Bedeutung der Worte aus ihrem Gebrauch ergibt. Ich habe diesen Grundsatz auf Begriffsanalysen angewandt und dokumentiert.

Sinn, Helga (2012) Was heißt verstehen?: Eine Reise durch die Philosophie Ludwig Wittgensteins. Akademikerverlag Zu dem Werk wird ausgeführt: "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einander verstehen, besonders dann nicht, wenn wir über Gefühle und Gedanken sprechen. Oft fehlen einem die Worte, um etwas richtig auszudrücken, und oft fragt man sich, ob ein anderer wirklich verstanden hat, was man sagen wollte. Kann man sich denn jemals sicher sein, dass die Bedeutung von Sätzen und Worten für andere dieselbe ist wie für einen selbst? Und ist es dann nicht ein Wunder, dass wir uns dennoch irgendwie verstehen? Für Wittgenstein stellt sich diese Frage nicht. Die Bedeutung eines Wortes ist für ihn nichts Verborgenes, Inneres, das nur dem jeweiligen Sprecher zugänglich ist, und das er nur ungeschickt in Worte fassen kann. Die Bedeutung eines Ausdrucks, macht er deutlich, geht nicht über die Sprache hinaus, sondern liegt in ihr und zeigt sich in ihr durch die Verwendung, die dieser Ausdruck in der Sprache findet. Wittgenstein erklärt, wie wir verstehen, und warum man fehlgeleitet ist, wenn man sich über die Möglichkeit des Verstehens wundert. In dieser Arbeit wird Wittgensteins antimentalistische Position zum Thema „Verstehen“ erarbeitet, ein Thema, das bei ihm mit vielen anderen philosophischen Problembereichen verknüpft ist. Die vorliegende Arbeit ist deshalb auch ein Streifzug durch die wichtigsten Überlegungen Wittgensteins in den hier behandelten Werken "Big Typescript" und "Philosophische Untersuchungen"."

Anmerkung: Verstehen, Wissen und Meinen bei Wittgenstein

Hausarbeit (Hauptseminar), 1999.

Wright Erklären und Verstehen

Wright, Georg Hendrik von (1974) Erklären und Verstehen. Frankfurt aM: Athäneum.

Sachregistereinträge Verstehen: 19 f., 36 f., 37 f., 39 f., 41, 115, 122-124, 138, 141, 153 f. 14punktg fette Hervorhebungen von Sponsel.

19 f.: "Der normale Sprachgebrauch macht

keinen scharfen Unterschied zwischen den Wörtern »erklären«

und »verstehen«. Man kann praktisch

von jeder Erklärung, sei sie kausal, teleologisch oder von irgendeiner

anderen Art, sagen, daß sie unser Verstehen.

fördert. Allerdings hat »Verstehen«

auch einen psychologischen Beiklang, den »Erklären« nicht

hat. Dieses psychologische Merkmal wurde von mehreren [>20] antipositivistischen

Methodologen des neunzehnten Jahrhunderts .besonders hervorgehoben, am

eindringlichsten vielleicht von Simmel, der der Ansicht war, daß

Verstehen

als eine für die Geisteswissenschaften charakteristische Methode eine

Form von Einfühlung oder innerem Nachvollzug der geistigen Atmosphäre

ist, d. h. der Gedanken, Gefühle und Motivationen, kurz der Gegenstände,

die der Geisteswissenschaftler untersucht22.

Es ist jedoch nicht nur dieser psychologische Anstrich,

wodurch sich das Verstehen vom Erklären

unterscheiden läßt. Verstehen hängt auch mit Intentionalität

zusammen, und zwar in einer Weise, in der dies für Erklären nicht

gilt. Man versteht die Ziele und Absichten eines Handelnden, die Bedeutung

eines Zeichens oder Symbols und den tieferen Sinn einer sozialen Institution

oder eines religiösen Ritus. Diese intentionalistische oder, wie man

sie vielleicht ebenfalls nennen könnte, semantische Dimension desVerstehens

trat in der jüngeren methodologischen Diskussion immer mehr in den

Vordergrund (vgl. unten, Abschn. 10).23"

36 f.: Drays Erklärungmodell ähnle

den traditionellen Ideen über diee "methodologische Rolle des Einfühlens

und Verstehens."

37 f.: "Winchs Buch, so kann man sagen,

zentriert sich um die Frage nach den Kriterien für soziales Verhalten

(Handlung). Der Sozial Wissenschaftler muß die »Bedeutung«

der gesammelten Verhaltensdaten verstehen,

um sie in soziale Fakten um wandeln zu können. Er kommt zu diesem

Verstehen

durch Beschreibung (Interpretation) der Daten mit Hilfe der Begriffe und

Regeln, die die »soziale Realität« der un- [>38] tersuchten

Handelnden determinieren. Die Beschreibung bzw. Erklärung sozialen

Verhaltens muß dasselbe Begriffssystem verwenden wie die sozial Handelnden

selbst. Aus diesem Grund kann der Sozialwissenschaftler nicht in demselben

Sinn wie ein Naturwissenschaftler von außen an seinen Untersuchungsgegenstand

herangehen. Dies, so könnte man sagen, ist der Kern an begrifflicher

Wahrheit in der psychologischen Doktrin der »Einfühlung«.

Einfühlendes Verstehen ist kein »Gefühl«;

es ist eine Fähigkeit zur Partizipation an einer »Lebensform«80."

39 f.: "»Verstehen«

im Sinne der hermeneutischen Philosophie sollte von Einfühlung unterschieden

werden. Es handelt sich hier um eine semantische und nicht um eine psychologische

Kategorie (vgl. oben, S. 20). Der von positivistischen Philosophen so häufig

erhobene Vorwurf, Verstehen sei lediglich ein

heuristisches Mittel, das vielleicht für die Ermittlung von Erklärungen

ganz nützlich, für die begriffliche Natur des Erklärungsschemas

selbst jedoch keineswegs konstitutiv ist, mag für einige frühere

und überholte Versionen der Methodologie der Einfühlung zutreffen90.

Er ist jedoch kein fairer Einwand gegen die Methodologie des Verstehens

als solcher."

41: "Dennoch gibt es einen Dialog zwischen

den Positionen und eine Art Fortschritt. Die temporäre Dominanz einer

der beiden Richtungen ist gewöhnlich das Resultat eines Durchbruchs,

der auf eine Periode der Kritik an der anderen Richtung folgt. Das Resultat

eines solchen Durchbruchs ist niemals nur eine Rehabilitierung von etwas,

das es bereits vorher gab, es trägt vielmehr auch den Stempel der

Ideen, aus deren Kritik es hervorgegangen ist. Dieser Prozeß illustriert,

was Hegel mit den Worten aufgehoben und auf bewahrt beschrieben hat. Die

Position, die gerade aufgehoben wird, verschwendet gewöhnlich ihre

polemischen Energien zur Bekämpfung längst überholter Züge

der gegnerischen Auffassung und sieht in der Regel in dem, was in der resultierenden

Position aufbewahrt ist, lediglich einen deformierten Schatten ihrer selbst.

Genau dies ist beispielsweise der Fall, wenn positivistische Wissenschaftstheoretiker

heutzutage mit Argumenten gegen das Verstehen

vorgehen, die vielleicht auf Dilthey oder Collingwood zutreffen, oder wenn

sie Wittgensteins Philosophie der Psychologie fälschlicherweise nur

für eine andere Form von Behaviorismus halten."

115: "A beabsichtigte, den Knopf zu

drücken.

- Folglich drückte A den Knopf.

»A drückte den Knopf, weil er beabsichtigte, den Knopf zu drücken.« Dies ist keine Erklärung dafür, warum A den Knopf drückte. Es kann aber eine etwas irreführende Ausdrucksweise dafür sein, daß A beim Drücken des Knopfes kein darüber hinausgehendes Objekt der Intention, hatte als eben genau dies — den Knopf zu drücken,

»A verhielt sich so, weil er beabsichtigte, den Knopf zu drücken.« Davon läßt sich sagen, daß es einen echten Erklärungswert hat, und zwar dann, wenn es bedeutet, daß A3s Verhalten ein intentionales Drücken des Knopfes war oder ein Versuch, den Knopf zu drücken, und nicht nur eine Bewegung eines Teils seines Körpers, die in einem Druck auf den Knopf resultierte. Wenn wir so A3s Verhalten »erklären«, verstehen wir es dadurch als den äußeren Aspekt einer Handlung, daß wir diesem Verhalten eine bestimmte Intention unterstellen.

Bereits das bloße Verstehen eines Verhaltens als Handlung (z.B. als ein Knopf-Drücken) - auch ohne diesem Verhalten einen entfernten Zweck (z. B. zu klingeln) zuzuschreiben, zu dessen Erreichung die Handlung ein Mittel ist - ist selbst eine Möglichkeit, Verhalten zu erklären. Vielleicht könnte es eine rudimentäre Form einer teleologischen Erklärung genannt werden. Es ist der Schritt, wodurch wir die Beschreibung des Verhaltens sozusagen auf die teleologische Ebene heben. ... "

122-124: "1. Einer teleologischen Handlungserklärung geht normalerweise ein Akt intentionalistisdien Verstehens gewisser Verhaltensdaten voraus.

Man kann »Schichten« oder »Stufen« solcher Verstehensakte unterscheiden. Zum Beispiel: Ich sehe, wie Menschenmengen in derselben. Richtung durch die Straßen ziehen, im Chor irgend etwas schreien, einige schwenken Fahnen, etc. Was ist das, was hier vor sich geht? Die »Elemente« dessen, was ich intentionalistisch sehe, habe ich bereits. verstanden. Die Leute bewegen sich »selbst« vorwärts und werden,, nicht von einem Wind oder Sturzbach fortgerissen. Sie schreien - und: das heißt mehr, als daß Töne aus ihren Kehlen kommen. Aber dasj »Ganze«, das ich beobachte, ist mir noch nicht klar. Handelt es sich um eine Demonstration? Oder bin ich vielleicht Zeuge eines VolksfestsJ oder einer religiösen Prozession?

Ich glaube nicht, daß man diese Fragen beantworten könnte, indem man teleologische Erklärungen für das (intentionalistisch verstandene); Verhalten der einzelnen Glieder dieser Menge konstruiert. Eine Demonstration hat ein Ziel, das irgendwie aus den Zielen der einzelnen,; Leute »extrapoliert« werden kann. In welcher Weise dies aber geschehen kann, ist nicht leicht zu sagen. Ein Volksfest oder eine religiöse; Prozession ist, wenn überhaupt, nur entfernt mit Zielen verbunden.; Vielleicht nahmen einige an dem Fest teil, um sich zu amüsieren. Dies) würde ihre Anwesenheit bei diesem Ereignis erklären. Doch zu wissen, welches Ziel sie und andere Beteiligte damit verfolgten, daß sie sich der Menge anschlossen, würde uns noch nicht sagen, daß es sich; hier um ein Volksfest handelt. (Wenn man uns sagte, daß es ihr Ziel war, ein Volksfest zu besuchen, würde uns das nicht weiterhelfen, solange wir nicht über unabhängige Kriterien verfügen, nach denen wir beurteilen können, ob etwas ein Volksfest ist oder nicht.)

Die Beantwortung der Frage, was hier vor sich geht, besteht nicht in einer teleologischen Erklärung der Handlungen einzelner Personen..Sie besteht in einem neuen Akt des Verstehens, einem Verstehensakt zweiter Stufe. Wir sagten, aus der Tatsache, daß jemand den vor ihm befindlichen Knopf zu drücken beabsichtigt, folge nicht, daß er gewisse spezifische Körperbewegungen (bzw. eine von mehreren spezifizierten alternativen Bewegungen) ausführt. Es folgt lediglich, daß er mit den tatsächlich ausgeführten Bewegungen den Knopf zu drücken beabsich[>123]tigt. In ähnlicher Weise läßt sich aus der Tatsache, daß eine Menschenmenge demonstriert, nicht logisch schließen, daß die einzelnen Demonstranten gewisse spezifische individuelle Handlungen (bzw. eine von mehreren spezifizierten alternativen Handlungen) ausführen. Es folgt lediglich, daß die Handlungen, die sie ausführen, als Demonstration intendiert sind, bzw. daß ihre Absicht durchkreuzt wurde (z. B. hat die Polizei auf die Menge geschossen und sie zerstreut sich nun). Die Analogie zwischen individuellen und kollektiven Handlungen ließe sich bis ins Detail verfolgen.

Man kann die Hierarchie oder Stufenfolge dieser interpretativen Akte, eine Bedeutung zu erfassen, durchlaufen. Es gab Demonstrationen, Aufruhr, Streiks, Terror etc. Soll man die Situation »Bürgerkrieg« oder »Revolution« nennen? Es handelt sich hierbei weder um eine Frage der Klassifikation nach bestimmten Kriterien noch der willkürlichen Entscheidung über die Anwendung eines Begriffs. Es handelt sich um eine Frage der Interpretation, es geht darum, die Bedeutung dessen, was passiert, zu verstehen.

Man könnte diese Tätigkeit der Interpretation explikativ nennen. Ein Großteil von dem, was man normalerweise als die »Erklärungen« von Historikern oder Sozialwissenschaftlern bezeichnen würde, besteht in solchen Interpretationen des Rohmaterials ihrer Forschung.

Es scheint mir jedoch klarer, hier zwischen Interpretation oder Verstehen auf der einen Seite und Erklärung auf der anderen zu unterscheiden. Die Ergebnisse der Interpretation sind Antworten auf die Frage »Was ist dies?«1. Nur wenn wir fragen, warum es eine Demonstration gab, oder was die »Ursachen« der Revolution waren, versuchen wir das, was ist, die Tatsachen, in einem engeren und strengeren Sinn zu erklären.

Diese beiden Tätigkeiten scheinen außerdem in einer charakteristischen Weise miteinander verbunden zu sein und sich gegenseitig zu stützen. Dies ist ein anderer Grund, sie in einer methodologischen Untersuchung zu trennen. Oft bahnt eine Erklärung auf der einen Ebene den Weg für eine Reinterpretation der Tatsachen auf einer höheren Ebene. Wiederum besteht eine Analogie zu individuellen Handlungen. Wenn man den Akt, einen Knopf zu drücken, teleologisch erklärt, so kann dies dazu führen, daß wir das, was der Handelnde tat, neu beschreiben als einen Akt des Läutens, Aufmerksam-Machens oder sogar Hereingelassen-Werdens. »Dadurch daß er den Knopf drückte, tat er x.« Von nun an sehen wir, was er tat, primär als einen Akt des x’ens an. Ähnliches gilt für kollektive Handlungen. Was man gewöhnlich für eine reformatorische Bewegung innerhalb, der Religion hielt, kann sich mit tieferem Einblick in die Ursachen als »eigentlich« ein Klassenkampf für Landreform heraussteilen. Mit die[>124]ser Reinterpretation der Tatsachen wird ein neuer Anstoß zu einer Erklärung gegeben. Eine Untersuchung der Ursachen eines Religionszwists kann uns dazu führen, dem Ursprung sozialer Ungleichheiten nachzugehen, beispielsweise als einem Ergebnis von Veränderungen in den Produktionsmethoden einer Gesellschaft.

Mit jedem neuen Akt der Interpretation werden die verfügbaren Tatsachen unter einen neuen Begriff gefaßt . Die Tatsachen nehmen sozusagen eine »Eigenschaft« an, die sie vorher nicht besaßen. Dieser begriffliche Prozeß ist, glaube ich, verwandt mit dem, was in der Hegelschen und Marxschen Philosophie der Umschlag von der »Quantität in Qualität« genannt wird, sowie mit verschiedenen Gedanken, die Philosophen über »Emergenz« (»emergence Eigenschaften«) geäußert haben.

Bevor eine Erklärung beginnen kann, muß ihr Gegenstand - das Explanandum - beschrieben werden. Jede Beschreibung, so könnte man sagen, sagt uns, was etwas »ist«. Wenn wir jeden Akt des Erfassens, was ein bestimmtes Ding ist, »Verstehen« nennen, dann ist Verstehen eine Vorbedingung für jede Erklärung, sei sie kausal oder teleologisch. Dies ist trivial. Doch Verstehen, was etwas ist, im Sinne von von welcher Art es ist, sollte nicht verwechselt werden mit Verstehen, was etwas ist, im Sinne von was es bedeutet oder anzeigt. Ersteres ist ein charakteristisches Präliminarium der kausalen, letzteres der teleologischen Erklärung. Es ist daher irreführend zu sagen, daß Verstehen versus Erklären den Unterschied zwischen zwei Typen wissenschaftlicher Erkenntnis kennzeichnet. Dagegen könnte man sagen, daß der intentionale oder nicht-intentionale Charakter ihrer Gegenstände den Unterschied zwischen zwei Typen des Verstehens und des Erklärens kennzeichnet."

138: "Sekundäre Regeln spielen, soweit ich sehen kann, keine charakteristische oder wichtige Rolle in der Erklärung von Verhalten. Dies liegt. daran, daß sie keine Mechanismen darstellen, um jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun. Sie haben jedoch fundamentale Bedeutung für das Verstehen von Verhalten und daher für die Beschreibungen, die . Anthropologen und Sozialwissenschaftler von den von ihnen untersuchten Gemeinschaften geben14."

141: "Ein vollständiges Verstehen der vergangenen Geschichte, so könnte man sagen, setzt voraus, daß es keine Zukunft gibt, daß die Geschichte zu einem Ende gekommen ist. Es gab einen großen Philosophen, der in gewissen Momenten der Exaltation der Ansicht gewesen zu sein scheint, daß er die Geschichte vollständig »durchschaut« hat. Dieser Philosoph war Hegel. In solchen Momenten sprach er von sich als dem Ende und der Vollendung der Weltgeschichte18. Doch seine Worte, glaube ich, wollte er in dem Sinne verstanden wissen, der eine adäquate Beurteilung ihrer Wahrheit erst ermöglicht."

153 f.: Anmerkung 22: "Simmel entwickelt seine psychologistische Theorie des Verstehens und des historischen Wissens in Simmel 1892, besonders Kap. I, und Simmel 1918."

Stegmueller zum verstehen und erklären in seiner Analyse und Kritik des sog. hermeneutischen Zirkels

"... Ein anderer hermeneutischer Schlüsselbegriff ist der Ausdruck „Verstehen" (VerstgsozM). Auch heute scheint noch immer die von Dilthey stammende Gegenüberstellung von Verstehen (VerstgsozM) und Erklären eine große Rolle zu spielen. Es sollte dadurch der Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sowohl charakterisiert als auch zementiert werden. Unter allen mir bekannten erkenntnistheoretischen Dichotomien — wie „analytisch — synthetisch", „a priori — empirisch", „deskriptiv — normativ", die sich alle in gewissen Kontexten als mehr oder weniger hilfreich erweisen — ist die Diltheysche Gegenüberstellung die mit Abstand unfruchtbarste. Der Grund dafür ist sprachlogischer Natur und betrifft die beiden von Dilthey benützten Worte. Was zunächst den Ausdruck „Verstehen" (Verstvield) betrifft, so ist dieses Wort so vieldeutig, daß ich fast geneigt bin, eine Wendung von Wittgenstein I, dem Verfasser des Tractatus Logico-Philosophicus, ironisch zu gebrauchen und zu sagen: „Das Verstehen (Verstvield) erfüllt den ganzen logischen Raum". Es ist kaum eine wissenschaftliche Aktivität denkbar, in bezug auf welche man das Wort „verstehen" (Verstvield) nicht auf vielfältige Weise und dabei doch durchaus adäquat verwenden könnte. So ist es zwar korrekt zu betonen, daß es Literaturwissenschaftlern und Historikern darum geht, Texte zu verstehen (oder sie verstehend zu deuten); daß sie sich bemühen, Motive und Charakterzüge historischer Persönlichkeiten zu verstehen; daß sie Norm- und Wertvorstellungen von Kulturen zu verstehen suchen. Solche Feststellungen kann man aber sofort durch ganz analoge "Aussagen über die Tätigkeit der Mathematiker und Physiker parallelisieren. Ein Student dieser beiden Fächer muß sich vor allem darum bemühen, die Grundbegriffe' der Mathematik und Physik zu verstehen (Verstnatwis). Später muß er dazu übergehen, Lehrsätze, Theorien und Hypothesen zu verstehen (Verstnatwis). Und dafür wird es sich wieder als notwendig erweisen, daß er die für die Lehrsätze gegebenen Beweise und die für die Hypothesen gegebenen Begründungen verstehen (Versthypoth) lernt. Diese Parallele zeigt nicht etwa, daß Mathematik und Physik auch ,hermeneutisch zu interpretieren' sind, sondern nichts weiter als daß das Wort „Verstehen" (Verstvield) wegen seiner zahlreichen Bedeutungen und Bedeutungsschattierungen überhaupt nichts leistet, wenn wir einen Aufschluß über die Natur der einzelnen Wissenschaften und ihr Verhältnis zueinander gewinnen wollen. Will man Differenzierungen vornehmen und Unterschiede erkennen, so darf man nich't einen Ausdruck als »Schlüsselwort' verwenden, aus dem sich für jede , Situation irgendeine darauf anwendbare Bedeutung herausquetschen läßt.

Die Sache verschlimmert sich noch dadurch, daß unglücklicherweise auch das Wort „erklären" außerordentlich vieldeutig ist. So stimmt es zwar, daß Naturwissenschaftler häufig das sogenannte Subsumtionsmodell der Erklärung gebrauchen und etwa sagen: „Das Galileische Fallgesetz und die Keplerschen Gesetze lassen sich wenigstens approximativ durch die Newtonsche Theorie erklären". Aber wiederum kann man zu anderen Verwendungen von „erklären" greifen und mit ihrer Hilfe die interpretierende Tätigkeit beschreiben. So etwa erklärt uns ein Sprachwissenschaftler die Bedeutung von Wörtern einer uns nicht bekannten Sprache; oder ein sinologischer Fachmann erklärt seinem Auditorium den Sinn eines chinesischen Gedichtes.

Entweder also bezeichnen die beiden Ausdrücke „verstehen" (Versterkl-verst) und „erklären" völlig disparate Begriffe, wie etwa in: „Verstehen eines Textes — Erklärung des Fallgesetzes". Dann ist die Gegenüberstellung ebenso uninteressant und unfruchtbar wie in anderen Fällen von disparaten Begriffen: Wir erwarten ja auch von der Gegenüberstellung solcher Begriffe wie „Primzahl" und „Papagei" keine fundamentalen Einsichten. Oder aber die Bedeutungsinhalte überschneiden sich. Dann kann man die auf ein Verstehen (Versterkl-verst) abzielende Frage so formulieren, daß sie zu einer Erklärung heischenden Frage wird, so etwa, wie wir gesehen haben, in den drei Fällen, wo jemand einen Begriff, eine Theorie oder einen Beweis nicht versteht (Versterkl-verst) und erklärt bekommen möchte. Ähnlich verhält es sich, wenn es um die Analyse der Funktion eines Automaten geht. So kann z. B. jemand fragen: „Ich verstehe (Versterkl-verst) nicht die Kopierungs- und Übersetzungsautomatik des genetischen Code. Kann mir jemand diesen Automatismus erklären?" Selbst im Frage- und Antwortspiel moralischer Vorwürfe und Rechtfertigungen greifen die beiden Bedeutungen ineinander, so wenn einer zum anderen sagt: „Ich verstehe (Verstnicht), (Versterkl-verst) nicht, wie du so etwas tun konntest. Kannst du mir dein Handeln erklären?"