Internet Publikation für

Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT

(ISSN 1430-6972)

DAS=08.05.2018 Internet-Erstausgabe,

letzte Änderung: 30.12.23

Impressum:

Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf

Sponsel_

Stubenlohstr.

20 _D-91052

Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_

Zitierung

& Copyright

Anfang_Kausalität

Einführung & Verteilerseite_Datenschutz_

Überblick_Rel.

Aktuelles _Rel.

Beständiges_ Titelblatt_

Konzept_Archiv_

Region__

Service-iec-verlag_

_Wichtige

Hinweise zu Links und Empfehlungen_

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine

und Integrative Psychotherapie, Abteilung Abstrakte Grundbegriffe aus den

Wissenschaften (Analogien, Modelle und Metaphern für die Psychologie

und Psychotherapie sowie Grundkategorien zur Denk- und Entwicklungspsychologie),

und hier speziell zum Thema:

Einführung und Verteilerseite:

Kausal und Kausalität, Ursache

und Wirkung, Grund und Folge

allgemein, in Wissenschaft und

Leben und besonders im Bio-Psycho-Sozialen und im Recht

- 10 Unterscheidungen -

Originalarbeit von Rudolf

Sponsel, Erlangen

Querverweise

zum Definitionsproblem * Was

ist Fragen *

Inhaltsverzeichnis

Einführung.

Die Sachverhalte zur Kausalität

im Allgemeinen und besonders im Bio-Psycho-Sozialen.

Materialien (externe Seiten)

Psychologie der Kausalitätsattribution.

Einfache Kausalitätsversuche im Alltagsleben.

Allgemeine und integrative

Kausalitätstheorie im Psychologischen.

Literatur * Glossar,

Anmerkungen, Endnoten * Querverweise *

Zitierung

* Änderungen.

Einfuehrung

Kausalitaetsfragen spielen in Wissenschaft,

Recht und Leben eine überragende Rolle. Was steckt dahinter, wodurch

kommt etwas zustande, was hat dieses und jenes für Wirkungen? Musste

das so eintreten oder hätte es auch anders kommen können? Das

sind klassische Fragen, die sich uns allen tagtäglich auf vielen Ebenen

und in vielen Lebensbereichen stellen, z.B.: Warum verliebt man sich? Wieso

endet eine Liebe? Wie kann ich mich verändern? Wieso kann man

sich überhaupt verändern? Sind dann nicht zwei Wesen angenommen:

der Veränderer und der Veränderte? Bin ich zwei, Subjekt und

Objekt, womöglich auch noch zugleich? Oder spielt uns die Sprache

einen Streich, wovor Wittgenstein

ja immer wieder so eindringlich gewarnt hat. Warum tut man dies und das

und lässt dies oder das (nicht)?

Leider sind viele PsychologInnen und MedizinerInnen

auf die Signifikanzstatistik

fixiert, die für inhaltliche Erkenntnisse weitgehend bedeutungslos

ist und lediglich eine Inflation nichtssagender Forschungsergebnisse hervorbringt,

die niemand so recht gebrauchen kann und womit sich in der Praxis so gut

wie nichts anfangen lässt. Eine mutige und erfreuliche Ausnahme bildeten

einige Soziologen, die sich sogar trauten, 3 Bde. zum Thema Korrelation

und Kausalität 1976 herauszugeben. In Anerkennung dieser Leistung

gegen den statistischen Zeitgeist, habe ich 20 Korrelationsmatrizen aus

diesem Werk hier auf Fast-Kollinearität analysiert. Hierbei wurden

auch hilfsweise multiple und kanonische Korrelationsanalysen herangezogen.

In der Hauptsache sollte diese Darstellung die Ergebnisse meiner Erkenntnisse

(1984, 1994,

1995,

2002,

2005)

und 2013 mit der Anwendung auf das Thema Korrelation

und Kausalität zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Das letzte

Kapitel zur Korrelation wird der Entwicklung eines Modells zur Konstruktion

der relevanten

Merkmalsräume - mit denen ich mich auch schon seit 30 Jahren

immer wieder beschäftige - gewidmet sein.

Warnung Günter Posch

schreibt 1981 in Kausalität. Neue Texte in seiner Einleitung

Zur Problemlage beim Kausalitätsproblem: "Gäbe es auf die

einfache Frage »Was ist Kausalität?« eine einfache Antwort,

dann könnte man viel Mühe und Schweiß sparen. Es gibt jedoch

keine einfache Frage nach der Kausalität und ebensowenig eine einfache

Antwort. Daß dies so ist, liegt daran, daß »ein und dieselbe«

Frage im Rahmen verschiedener Begriffssysteme gestellt werden kann und

daß dann die Antworten entsprechend ausfallen.

Wenn man versucht, mit alltagssprachlichen, untechnischen Mitteln das

(oder ein) Kausalitätsproblem zu formulieren, kann man das Pech haben,

sich in eine solche Vielzahl von Problemen zu verstricken, daß man

nicht mehr angeben kann, worin das (oder dieses) Kausalitätsproblem

eigentlich bestehe. Wenn man andererseits von vornherein mit formal-technischen

Mitteln »das Problem« lösen will, übersieht man leicht

die Vielzahl von Aspekten, die es beim Kausalitätsproblem gibt, und

begnügt sich möglicherweise mit einer einfältigen Lösung."

Wir sind also vorgewarnt. Als erstes sollten wir

so gut es geht begriffliche Klarheit anstreben.

10 Unterscheidungen zum

Kausalitätsbegriff Die ersten drei Kausalitätsfragen betreffen

die Wissenschaftstheorie und die anderen speziell die Psychologie: (1)

allgemeine Kausalität zwischen zwei Sachverhalten; (2) allgemeines

Kausalgesetz zwischen Sachverhalten; (3) allgemeines Kausalprinzip für

alle Sachverhalte; (4) spezielle Kausalität zwischen Bewusstseinselementen,

(5) spezielle Kausalität zwischen Bewusstseinselementen und Handlungen

bzw. Verhalten; (6) spezielle Kausalität eigener Handlungen oder Verhalten

in Bezug auf andere oder die Welt; (7) Die Kausalität zwischen biologischen

Vorgaengen (natcode(bioi)) und (natcode(bioj)). (8)

Die Kausalität zwischen biologischen Vorgaengen (natcode(bio)) und

dem Erleben dieser Vorgänge (natcode(erleben(natcode(bio)))); (9)

Kausalitaet zwischen nichtbewussten Vorgaengen, Erleben und Verhalten;

(10) Kausalität zwischen nichtbewussten und bewussten Vorgängen,

Erleben und Verhalten.

Sehr wichtig und hilfreich ist zudem, zwischen Auslöser,

Anlass, Bedingungen, Grund (Ursache), Wirkung zu unterscheiden (>Ursachenproblem).

ZurEntstehung dieser

Arbeit: In der IP-GIPT ist das Kausalitätsproblem in mehreren

Ausarbeitungen verstreut behandelt. Diese Seite führt diese Ausführungen

zusammen und behandelt das Kausalitätsproblem nunmehr auf einer zentralen

Seite, wobei wir, entsprechend allgemeiner und integrativer Tradition (>

Beweisen

in Wissenschaft und Leben) über den Tellerrand hinausblicken zu

den anderen Wissenschaften und der Physik, die unser Vorbild sind. Schwerpunkt

ist die Kausalität im Bio-Psycho-Sozialen. Grundannahme ist, dass

sämtliche psychischen Erscheinungen naturwissenschaftlich (physikalisch,

chemisch, biologisch) fundiert sind. Dies findet seinen Ausdruck in dem

Kunstbegriff natcode für naturwissenschaftliche

Codierung. (natcode(Angst)) bedeutet die naturwissenschaftliche Codierung

der Angst. (natcode(Wunsch)) bedeutet die naturwissenschaftliche Codierung

eines Wunsches. (natcode(erleben)) bedeutet die naturwissenschaftliche

Codierung des Erlebens. Allgemein bedeutet (natcode(bio)) die Codierung

des biologischen Prozesses. Alles Erleben wird also in folgender Grundformel

gedacht (natcode(erleben(natcode(bio)))), z.B. (natcode(Erleben Hunger(natcode(Hunger)))),

d.h. der biologische Vorgang Hunger wird dem Erleben des Hungers zugänglich

gemacht.

Wissenschaftstheoretische Begriffsanalyse

der Kausalbeziehung

Man kann Kausalität nicht direkt wahrnehmen. Kausalität,

Ursache und Wirkung, Grund und Folge, sind metasprachliche erkenntnistheoretische

Konstruktionen 1. Stufe. Beobachten wir zwei aufeinanderfolgende Ereignisse

E1 und E2 in der Welt, etwa Blitz und Donner, ein fallendes Glas und Scherben,

Harndrang und das Aufsuchen der Toilette, Verspüren von Appetit und

essen, urteilen wir meist, dass E2 eine Wirkung oder eine Folge von

E1 ist. Die Kausalbeziehung ist damit ein metasprachlicher Ausdruck, hier

der ersten Stufe, was wir durch einen Index beim kausalen Beziehungsbegriff

weil

kenntlich machen: E2 weil1 E1. Nun kann

man darüber diskutieren, ob die behauptete Kausalbeziehung z.B. als

wahr oder plausibel betrachtet wird. Dann wird eine Kausalbeziehung (Metasprache

1. Stufe) beurteilt. Wahr2 oder plausibel2 gehören

hier damit dem Metasprache 2. Stufe an.

Die

Sachverhalte zur Kausalitaet im Allgemeinen und besonders im Psychischen

Worte für Kausalitätsvorgänge

Worte und Begriffsraum Kausalitaet im Allgemeinen

Ursache, Wirkung, Grund, Folge, Zusammenhang, (mit-) hervorrufen, (mit-)

verursachen, (mit-) bewirken, (mit-) beeinflussen, herbeiführen, veranlassen,

Bedingungen, Auslöser, Anlass, Katalysator. Erklären

und Verstehen.

Worte und Begriffsraum Kausalitaet im Psychosozialen

Psychologische Ursachenkonstrukte (alphabetisch): Absicht, Antrieb,

Bedürfnis, Begehren, Beweggrund, Entscheidung, Entschluss, Motiv,

Strebung, Wille, Wunsch, Ziel.

Psychologische Wirkungskonstrukte: Handlung, Verhalten, Tun und Lassen.

Zusammenhangskonstrukte: Erklären

und Verstehen.

Erklaeren

und verstehen [Quelle]

Verstehen

ist wie die meisten Worte ein vielfältiges

Homonym

und hat mehrere Grundbedeutungen:

1) kommunikativ: Worte und

Aussagen sprachlich verstehen;

2) verstehen der Bedeutung

der Aussage: geistig nachvollziehen, begreifen;

3) emotionales verstehen:

einfühlen, nacherleben können;

4) verstehen eines Zusammenhanges.

5) billigen, gut heißen.

6) 6a) verstehen als geistes-

und sozialwissenschaftliche Methode

6b)

im Unterschied zum naturwissenschaftlichen erklären.

Erklaeren

hat ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen:

1) Einen Zusammenhang erklären:

was hängt wie mit wem zusammen?

2) Gründe G für

einen Sachverhalt S angeben: S wird durch G erklärt.

3) Ursachen U für einen

Sachverhalt S angeben: S wird durch U erklärt.

Anmerkung:

Gründe und Ursachen bedeuten im sachlichen, logischen Kern das Gleiche.

Im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich bevorzugt man den Ausdruck

"Gründe", im Naturwissenschaftlichen Bereich den Ausdruck Ursache.

Von Windelband (1894) wurde

der wenig hilfreiche und scheinbare Gegensatz zwischen der nomothetischen,

Gesetze und Regeln suchenden, und der idiographischen, den konkreten Einzelfall

verstehenden, Wissenschaft geschaffen. Dilthey (1900) stiftete den scheinbaren

Gegensatz zwischen naturwissenschaftlichem Erklären und geisteswissenschaftlichem

Verstehen.

In der Psychologie, Psychopathologie

und Psychotherapie haben wir es in der Praxis immer mit dem Einzelfall

oder einem individuellen Einzelfall-System (z.B. Familie) zu tun. Gesetzesartiges

oder Regelhaftes gibt es aber nicht nur im Längsschnitt, in Entwicklung

und Verlauf, sondern auch im momentanen Einzelfall. Einen prinzipiellen

Gegensatz zwischen erklären und verstehen vermag ich nicht zu erkennen.

Wenn jemand einen Pullover anzieht, weil ihm zu kalt ist, so können

wir sinnvoll und verständlich sagen, wir erklären das

Pullover anziehen mit unangenehm erlebtem Kälteempfinden, das den

Grund liefert. Sagen wir, wir verstehen, dass er einen Pullover

anzieht, weil ihm kalt ist, schwingt hier mit, dass wir uns einfühlen

können, dass wir selbst Ähnliches schon erlebt haben. Diese Bedeutung

hat sich seit Windelband und Dilthey in den Geisteswissenschaften - und

seit Jaspers

(1913) in der Psychopathologie - eingebürgert, so mag man sie denn

so belassen; hier aber mit der Erweiterung, dass in den Sozial- und Geisteswissenschaften

erklären und Erklärung sowohl erwünscht als auch möglich

und zulässig sind. Die meisten dürften nicht verstehen, wie jemand

auf Befehl von Stimmen einen Angehörigen umbringt, weil die allermeisten

das selbst noch nie erlebt haben, aber dieser Sachverhalt taugt durchaus

als Erklärung für einen Mord durch einen schizophrenen Schub.

Ich werde in meinen forensischen Arbeiten diesen künstlichen und falschen

Gegensatz nicht übernehmen und nicht weiter pflegen. Den Grundfragen

des Verstehens gehe

ich in einer anderen Arbeit nach.

Das Thema erklären und

verstehen spielt auch in der Psychiatrie eine historische Rolle (Jaspers,

Kehrer, Gruhle, Straus). Besonders aber in der forensischen Psychiatrie

(> Beweisfragen-Fehler),

wenn es z.B. darum geht, festzustellen, inwieweit die psychopathologischen

Entsprechungen ("Voraussetzungen") für Einsichts-§

und Steuerungsfähigkeit§, Schuldfähigkeit§,

Gefährlichkeit§ oder Wiederholungsrisiko§

vorliegen. [teilweise aus der Quelle

2.1.4] oder nicht bzw. mangels Informationen oder Daten nicht feststellbar

sind.

Die drei allgemeinen Kausalitaetsbegriffe:

Kausalbeziehung, Kausalgesetz, Kausalprinzip

| Man sollte drei Begriffe streng auseinanderhalten: (1

Kausalität (Beziehung Ursache - Wirkung) allgemein und in den

zahlreichen Einzelfällen (U verursacht=bewirkt W), (2) Kausalitätsgesetz

(U bewirkt unter Normalbedingungen immer W) und Kausalprinzip

(Alles hat eine Ursache, nichts geschieht ohne Grund), das der Wissenschaftsideologie

des Determinismus zugrunde liegt und den Charakter eines Postulats oder

Axioms hat. Diese Arbeit beschäftigt sich auf Basis eines kritischen

erkenntnistheoretischen Realismus im Sinne Galileis und Konzeptualismus

in erster Linie mit der Kausalität und nicht oder nur sehr am Rande

mit dem Kausalitätsprinzip. |

Bedingungen, Normalbedingungen, Makro-

und Mikroperspektive, Auswahl

Besondere Bedeutung kommt der Idee der Normalbedingungen mit definierten

Standards zu, denn viele Kausalitäten gelten "nur" unter gewissen

Bedingungen und nichts ist selbstverständlich (> Normtag).

Eine wichtige methodische Rolle spielt auch die Betrachtungsebene: die

Makro-

und Mikroperspektive. Aber auch die Auswahl der Variablen

können von erheblichem Einfluss auf die Kausalität sein, weil

mit der Auswahl potentielle andere Faktoren ausgeklammert werden. Wenn

wir forschen, dann betrachten wir nahezu immer eine Teilwirklichkeit der

mutmaßlichen Ursache(n) im Hinblick auf eine andere Teilwirklichkeit

der mutmaßlichen Wirkungen. Wir variieren die Bedingungen und Ausprägungen,

um die Zusammenhänge herauszufinden.

10 Unterscheidungen

zum Kausalitätsproblem im Bio-Psycho-Sozialen

(1) Allgemeines Grundmodell

der Kausalität

Das Grundmodell ist einfach formuliert: In der Umgebung

U bewirkt unter den Bedingungen B ein Sachverhalt SU einen

Sachverhalt SW. Verkürzt: ein Sachverhalt SU

bewirkt einen Sachverhalt SW . Diesem Grundmodell entsprechen

viele Alltagserfahrungen der meisten Menschen. So haben auch die meisten

Menschen kaum Probleme mit Kausalitätszuweisungen. Dass die Sachen

vielfach nicht so einfach sind, zeigt sich spätestens bei Rechtsstreitigkeiten

(> Kausalität im Recht), wenn es z.B. um

Verantwortlichkeiten für Schäden geht.

Viele Sachverhalte SU bewirken einen Sachverhalt

SW ohne, dass das immer so wäre oder so sein müsste.

Dann liegt eine einfache kausale Beziehung vor, ohne dass man auf ein Kausalgesetz

oder das Kausalprinzip zurückgreifen

muss.

Elementarer denkpsychologischer Versuch: VV2

Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung, Kausalität verstehen.

Beispiele (1): (1.1) Ich winke und das

Auto hält. Im Einzelfall liegt hier eine kausale Beziehung vor, aber

das ist sicher kein Kausalgesetz, denn so und so oft wird das Auto nicht

halten, wenn ich winke. (1.2) Ich frage, wo es zum Rathaus geht und der

Befragte sagt mir den Weg. Die Antwort zeigt eine kausale Beziehung, aber

nicht immer werde ich eine Antwort erhalten. (1.3) Ich grüße

jemand und der grüßt zurück. Das wird nicht immer der Fall

sein, deshalb dürfte es sich nur um eine kausale Beziehung, aber um

kein Kausalgesetz handeln. (1.4) Ich betätige den Anlasser und das

Auto springt sofort an, aber nicht immer. (1.5) Beim Öffnen

des Fensters wirft der Wind die Vase um, was aber nicht immer der Fall

ist.

Anmerkung: Das Kausalitätsprinzip

postuliert, dass

jedes Geschehen dieser Welt seine Ursachen

und Wirkungen hat. |

(2) Allgemeines Grundmodell des Kausalitaetsgesetzes

Das Grundmodell ist einfach formuliert: In der Umgebung

U bewirkt unter den Bedingungen B ein Sachverhalt SU immer

einen Sachverhalt SW. Verkürzt: ein Sachverhalt SU

bewirkt immer einen Sachverhalt SW . Das immer

macht

das Kausalgesetz .

Anmerkung: Das Kausalitätsprinzip

postuliert, dass

jedes Geschehen dieser Welt seine Ursachen

und Wirkungen hat.

Beispiele für Kausalgesetze nach

Stegmüller (1979), S. 90f: "Beispiele für qualitative Gesetzeshypothesen

sind etwa: »Eisen dehnt sich bei Erwärmung aus«; »Reibung

erzeugt Hitze«; »Kupfer leitet Elektrizität«:; »Kork

schwimmt auf dem Wasser«; »Lungenkrebs wird durch übermäßiges

Rauchen verursacht«; »Wirtschaftskrisen entstehen durch Fehlleitung

von Geldkapital«; »Röntgenstrahlen durchdringen nicht

dicke Bleiplatten«; »Wasserstoff und Chlor ergeben zusammen

Salzsäure«; »Alle Protonen haben dieselbe positive Ladung«;

»Alle Elektronen haben dieselbe Masse«. Die Verwendung komparativer

oder topologischer Begriffe ermöglicht nicht nur singuläre Vergleichsfeststellungen

(»Gegenstand a ist wärmer als Gegenstand b«),

sondern gestattet häufig auch eine Verschärfung qualitativer

Gesetze zu komparativen Gesetzmäßigkeiten: »Je stärker

die Reibung, desto größer die erzeugte Hitze«; »je

größer der Abstand zwischen zwei Massen, desto geringer ihre

wechselseitige Anziehung«. In vielen modernen Wissenschaften, insbesondere

in der Physik, werden die meisten, in der Physik sogar alle,

Eigenschaften durch metrische Begriffe charakterisiert, also etwa durch

Begriffe wie den der Temperatur, des Volumens, der Längen der Zeitdauer,

der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der elektrischen Ladung usw. Solche

quantitativen Begriffe gestatten nicht nur viel präzisere Beschreibungen

als qualitative und komparative, sondern sie ermöglichen auch für

die formulierten Gesetze ein Höchstmaß an erzielbarer Genauigkeit,

So etwa lautet, um hierfür ein Beispiel zu geben, das allgemeine Newtonsche

Gravitationsgesetz:

wobei m1 und m2 die Massen zweier Massenpunkte,

r deren Abstand voneinander, f eine Konstante und K die Größe

der wechselseitigen Anziehungskraft darstellt. Da quantitative Begriffe

als mathematische Funktionen einzuführen sind, werden in quantitativen

Gesetzen funktionelle Relationen zwischen derartigen Größen

ausgedrückt."

Die Kausalität zwischen Gegenstaenden

und ihren Bezeichnungen am Beispiel blau

Welche Kausalität besteht zwischen der Zuordnung des Begriffes

blau mit dem Wort "blau" zu blauen Gegenständen? Sofern die Zuordner

nicht blind, farbenblind oder farbenfehlsichtig und korrekt auskunftswillig

sind, sollte die Zuordnungsbeziehung als Kausalgesetz aufgefasst werden

dürfen, weil die Zuordnung fast immer "blau" sein wird.

"Blau" gibt es in der Natur nicht. Die Farben in der Welt entstehen

durch Reflektion der Wellenlängen von Licht gegenüber einem Aufnahmesystem.

Durch den Menschen, sein Sinnesorgan Auge und das verarbeitende visuelle

System wird Licht der Wellenlänge - nach HUG Technik Tabellen - mit

450-482 nm für die Farbempfindung blau ausgewiesen. Dieses Kausalgesetz

gilt nicht allgemein, sondern es ist an die spezifische Verfasstheit des

Menschen und ähnlich funktionierende Systeme gebunden, wenn Licht

auf Körper trifft und reflektiert wird.

Verallgemeinerung: Die Kausalität

zwischen einem Objekt und seiner Bezeichnung

Hat ein Objekt einen allseits bekannten Namen, der von allen gebraucht

wird, so kann man zwischen diesem Objekt und seinem Namen unter Normalbedingungen

(z.B. keine Aphasie) eine kausalgesetzliche Beziehung annehmen. Schaut

man z.B. in den Obstkorb und sieht dort eine Banane, dann wird man unter

Normalbedingungen

(z.B. keine Aphasie) für das Objekt "Banane" immer das Wort "Banane"

benutzen. |

(3) Allgemeines Grundmodell des Kausalprinzips

Jede Wirkung hat eine Ursache oder alles,

ausnahmslos alles, was geschieht, hat eine Ursache. Daraus ergibt sich

keineswegs zwingend der Determinismus, wonach alles, was geschieht, vorherbestimmt

ist. Setzt man voraus, dass alles Geschehen immer den gleichen Kausalgesetzen

unterliegt, kann der Determinismus gefolgert werden.

Anmerkung: Man beachte den Unterschied zum Begriff der Kausalität

und zum Kausalgesetz. |

Exkurs natcode: Formale Darstellung Erleben

und seine biologische Fundierung / Codierung.

Die allgemeine Codierungsvariable heißt allgemein

natcode

(naturwissenschaftliche Codierung). Es gilt - einstweilen per Axiom: -

es gibt kein Erleben ohne biologische Fundierung bzw. Codierung. Jeder

Gedanke, jede Erinnerung, jedes Gefühl, jeder Wunsch, jede Regung

im Erleben hat eine biologische Fundierung/ Codierung. Aber es gibt - wahrscheinlich

sehr, sehr viele biologische Vorgänge ohne eine Codierung für

das Erleben. So dürfte z.B. die einzelne Natrium-Kalium-Pumpe am synaptischen

Spalt dem Erleben nicht zugänglich sein. Für die biologische

Codierung des Erlebens nehmen wir das Kürzel nce (natcode erleben)

und für die Codierung des dem Erleben zugrundeligenden biologischen

Vorgangs ncb (natcode biologischer Vorgang). Ich verwende die Formen ncb

für biologische Vorgänge ohne Erleben und nce(ncb) für biologische

Vorgänge, die auch erlebt werden. Die Form nce alleine ist unvollständig

und unzulässig, weil es per Axiom kein Erleben ohne biologische Fundierung

und Codierung gibt.

Bezieht man auch Handlungen (h := hd) mit ein -

siehe bitte (5) - so können wir noch nch für natcode(handeln)

berücksichtigen, wobei auch hier gilt, dass jedes handeln eine biologische

Basis braucht. Es gibt also kein natcode(handeln: ...) oder nch alleine,

sondern nur zusammen mit seiner biologischen Basis nch(bio: h). Wird das

Handeln erlebt, lautet der Formalismus nce(nch(bio: h)), in Worten: Ich

erlebe mein handeln ... aufgrund der biologischen Basis .... |

(4) Allgemeines Grundmodell der Kausalität

im Psychischen zwischen Bewusstseinssachverhalten derselben Person nce(ncb(S1))

=> nce(ncb(S2)).

In der psychischen Umgebung Upsy bewirkt

unter den Bedingungen B ein Bewusstseinssachverhalt S1|natcode1 einen

Bewusstseinssachverhalt S2|natcode2. , z.B. vorstellen eines

S1= Ertrinkungserlebnis und S2= Aktivierung von Angst.

nce(ncb(S1))

=> nce(ncb(S2)).

Anderes Beispiel Erleben: Eine Erinnerung an ein peinliches Erlebnis

ruft in der Regel ein leichtes Schamgefühl und Unbehagen hervor. nce(Erleben:

Scham, Unbehagen(ncb: Biologischer Vorgang: Scham, Unbehagen))

Anmerkung: Der Eintrag bei Edelmann (2000)

nennt zwar potentielle Faktoren für eine Kausalbeziehung, geht aber

auf die Spezialthematik Kausalität nicht ein. |

(5) Allgemeines Grundmodell der Kausalität

im Psychischen zwischen

Bewusstseinselementen und Handlungen bzw. Verhalten derselben Person

Spezifikation Motivation, Handlung und Handlungsergebnis:

moti => hand => herg.

Der Standardfall in der Lebenspraxis ist die Kausalität zwischen

dem Aufbau einer Motivation (moti), die eine Handlung (hand) bewirkt und

zu einem Handlungsergebnis (herg) führt. Baut sich die Motivation

(moti) zu einem Spaziergang auf, die schließlich spazieren gehen

(hand) herbeiführt, so kann das spazieren gehen als Handlung und der

Spaziergang als fortgesetztes und schließlich abgeschlossenes Handlungsergebnis

(herg) aufgefasst werden: moti => hand => herg.

Ist genügend moti aufgebaut, kommt es, wenn die Fähigkeiten

zum Handeln oder Verhalten vorliegen und wenn die Gelegenheit oder Situation

für günstig erachtet wird, zum Handeln oder Verhalten. Bewusstheit

bzw. vollständige Bewusstheit ist an dieser Stelle noch nicht

zwingend vorausgesetzt, wobei Handeln als Verhalten mit Bewusstheit und

Zielstrebigkeit vom Verhalten oder Reflexen abgegrenzt wird.

Beispiel Erleben und Verhalten:

erleben0 = Ich spüre Durst und möchte etwas trinken.

erleben1 = Frage: Wasser, Tee oder Limo?

erleben2 = Entscheidung für Wasser,

erleben4 = Entschluss Wasser zu trinken

handeln1 = Ich stehe auf und gehe in die Küche UND

erlebe5 = Ich stehe auf und gehe in die Küche.

handeln2 = Ich öffne den Eisschrank UND erlebe6

=

Ich öffne den Eisschrank

handeln3 = Ich entnehme die Wasserflasche UND erlebe7

=

Ich entnehme die Wasserflasche

handeln4 = Ich öffne die Wasserflasche UND erlebe8

=

Ich öffne die Wasserflasche

handeln5 = Ich führe die Wasserflasche zum Mund UND

erlebe9 = Ich führe die Wasserflasche zum Mund

handeln6 = Ich trinke ein paar Schluck UND erlebe10

=

Ich trinke ein paar Schluck

Tatsächlich sind das stetige Vorgänge, die hier in 10 diskrete

Einheiten zerlegt wurden. |

(6) spezielle Kausalität eigener Handlungen

oder Verhalten in Bezug auf andere

oder die Welt.

Dass wir mit unseren Handlungen etwas bewirken können, erleben,

erfahren und wissen schon kleine Kinder. In der Psychologie sind hierzu

vor allem zwei Worte geschaffen worden: Kontrollüberzeugung (dies

und das kann kontrolliert werden) und Selbstwirksamkeit (dies und das kann

ich bewirken). Je nach Definition können die Begriff das gleiche bedeuten

oder teilweise Unterschiedliches.

Die folgenden 20 Diskussionsbeispiele zeigen für die

meisten eine Als-Ob-Kausalität an, also eine Kausalität im Groben

oder Ungefähren. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass bei

einigen dieser Als-Ob-Kausalitäten Möglichkeiten denkbar sind,

wo es nicht funktioniert. Das Auto springt nicht immer an, z.B. nicht,

wenn die Batterie leer ist (6.12). Ich lasse die Markise herunter

und der Balkon wird nicht nass, obwohl es regnet. (6.3). Ein Gegenstand

fällt nur dann nach "unten", wenn genügend Schwerkraft vorhanden

ist, also nicht überall im Weltraum (6.18).

6.1 Tritt eine positive Erwartung nicht ein, bin ich enttäuscht.

6.2 Ich öffne die Tür und schiebe sie auf.

6.3 Ich lasse die Markise herunter und der Balkon wird nicht

nass, obwohl es regnet.

6.4 Ich drücke auf "Send" und das Mail ist auf dem Versandweg.

6.5 Ich sage zum Nachbar im Treppenhaus "Guten Morgen" und der

grüßt (nicht) zurück.

6.6 Ich sage beim Bäcker ich hätte gern zwei Roggenbrötchen,

deute auf das Fach und bekomme zwei eingepackt.

6.7 Ich mache die Heizung an und es wird (nicht) warm.

6.8 Öffne ich das Haustür-Schloss, kann ich eintreten.

6.9 Öffne ich das Fenster, kommt es zum Luftaustausch.

6.10 Drücke ich auf den Zapfhahn an der Zapfsäule,

fließt Treibstoff in den Tank.

6.11 Spüre ich Hunger, hole ich mir etwas zu essen.

6.12 Drehe ich den Schlüssel im Zündschloss oder dem

Anlasser, springt das Auto (meist) an.

6.13 Drücke ich aufs Gas, fährt der Wagen schneller.

6.14 Gehe ich auf die Bremse, verlangsamt das Auto.

6.15 Raunze ich mein Gegenüber unfreundlich an, erzeuge

ich Unmut.

6.16 Kippe ich ein Glas Wasser um, läuft es aus.

6.17 Lege ich einen Apfel zu den Bananen, reifen sie schneller.

6.18 Lasse ich einen Gegenstand fallen, so fällt er nach

unten.

6.19 Ich zahle Steuern, um Unannehmlichkeiten mit dem Finanzamt

zu vermeiden.

6.20 Stoße ich eine Billardkugel, bewegt sie sich. |

(7) Die Kausalität zwischen

biologischen Vorgaengen natcode(bioi) und natcode(bioj)

Dass zwischen biologischen Vorgängen kausale Beziehungen

bestehen ist sicher von den meisten WissenschaftlerInnen anerkannt, für

viele selbstverständlich, insbesondere für NaturwissenschaftlerInnen

(Physiker-, Chemiker-, Biolog-, Mediziner-, Rechtsmediziner-, TechnikerInnen).

Kausalgesetz im Nervensystem: bioi = Schwellenwert für

das Aktionspotential wird überschritten, bioj = Aktionspotential

wird ausgelöst: natcode(bioi, natcode(bioj)) |

(8) Die Kausalität zwischen biologischen

Vorgaengen natcode(bio) und dem Erleben dieser Vorgänge natcode(erleben(natcode(bio)))

Die allermeisten biologischen Vorgänge in unserem Körper

sind uns nicht bewusst. Aber es gibt auch biologische Vorgänge, die

bewusst qualitativ und quantitativ erlebt werden können. Hier sind

dann zwei Vorgänge zu codieren: natcode(erleben(natcode(bio))) oder

kürzer: nce(ncb).

| Im Psychischen gibt es einige besondere Probleme durch

die Konstruktion des Leiblichen und Seelischen (seelisch-geistige). Wir

erleben unseren Leib und seine Regungen als etwas von unserem seelisch-geistigen

Erleben Verschiedenes. Es erscheint daher ganz natürlich, den Leib

und seine Regungen einer anderen Seinssphäre als unser seelisch-geistiges

Erleben zuzuordnen. Unser Erleben ist uns so eigen und nahe, dass die meisten

Menschen nie auf die Idee kämen, es für etwas Materielles, genauer

Biologisches, zu halten. Heute noch wird von Geist und Materie so geredet

als handele es sich um zwei ganz unterschiedliche Welten ("Seinssphären").

Und so wurde seit Jahrtausenden eine eigene Welt des Seelisch-Geistigen

für nahezu selbstverständlich gehalten und von seiner biologischen

Basis getrennt (Dualismus). Andererseits ist es aber auch verständlich,

erleben von den physikalisch-chemischen Prozessen, die es codieren und

fundieren, als etwas Eigenes und Eigenständiges zu begreifen. Auch

wenn das Erleben physikalisch-chemisch oder naturwissenschaftlich (natcode)

codiert wird, so ist das Erleben doch eine spezifische eigene Erfahrung.

Daran gibt es keinen Zweifel. Ich erlebe keine Moleküle, synaptische

Ausschüttungen oder elektromagnetischen Vorgänge, wenn auch mein

Erleben durch solche naturwissenschaftlichen Vorgänge codiert und

fundiert ist. Seit Jahrtausenden stellt man die Frage nach dem "Verhältnis"

des Leiblichen zum Psychischen, Materie und Geist. Mein Modell wurde angeregt

durch eine Analogie zur Doppelnatur des Lichts, das korpuskulare Materieformen

und nichtmaterielle Wellenfomen annehmen kann. Man könnte aber auch

die unterschiedlichen Aggregatszustände, die Stoffe annehmen können,

heranziehen. Aber ganz greifen diese Analogien nicht, weil Erleben und

seine naturwissenschaftliche Codierung ja gleichzeitig stattfinden. Zwei

Zustände werden sozusagen zugleich und nicht nacheinander oder entweder-oder

realisiert. Sofern man unterschiedliche Seinssphären des Leiblichen

und Seelischen annähme - was ich nicht tue - ergäbe sich die

Frage der Kausalität zwischen Leiblichen und Psychischen: wie bewirkt

Leibliches Psychisches und Psychisches Leibliches? Aber auch wenn man,

wie ich, eine Identitätstheorie bevorzugt, stellt sich die Frage,

wie das Materielle und das Erlebnismäßige zusammen hängen?

Meine Antwort ist: das Erleben ist eine besondere Ausdrucksform der Materie.

Nehmen wir eine einfache Empfindung wie z.B. jucken, die im allgemeinen

das Motiv zu kratzen bewirkt, so können wir feststellen: es gibt die

Empfindung jucken und es gibt das Erleben "es juckt". Die Empfindung selbst

kann naturwissenschaftlich gedacht werden, ich habe dafür die

naturwissenschaftliche Schemavariable "natcode" gewählt. Die Empfindung

selbst kann also als natcode(bio: jucken) beschrieben werden. Kommt es

zum Erleben des Juckens, so kommt natcode(erleben, natcode(bio: jucken))

dazu. Hier kann gefragt werden: wozu brauche ich ein Erleben des Juckens,

um zu kratzen? Ich könnte doch auch einfach so kratzen. Ist also das

Erleben nicht doch ein bloßes Epiphänomen, eine Art Irrtum der

Evolution? |

(9) Kausalitaet zwischen

nichtbewussten Vorgängen, Erleben und Verhalten

Viele psychische Vorgänge sind uns nicht bewusst.

Sofern kausale Beziehungen zwischen nicht bewussten Vorgängen, Erleben

und Verhalten in die Analyse und in unsere psychologische Welt einbezogen

werden sollen, brauchen wir hierfür ein Zeichen, das einen Vorgang

als nicht bewusst kennzeichnet. Es bietet sich das Kürzel nb

an. ncnbe bedeute daher die naturwissenschaftliche Codierung

(nc) für nicht bewusstes (nb) Erleben (e). Hier ist dann die Frage,

welche kausale Beziehung zwischen nicht bewussten Vorgängen ncnbei

= > ncnbej besteht und wie man das zeigen kann? Solche

Vorgänge sind naturgemäß schwierig zu erforschen, wobei

die modernen Methoden (bildgebende Verfahren) in der Hirnforschung (Libet-Experiment)

aber auch Anlass zur Hoffnung geben. Methodologisch bieten sich Experimente

mit Wahrnehmungen unterhalb der Bewusstseinsschwelle an (Beispiel in Columbo

"Ein

gründlich motivierter Tod").

Ist man unterwegs und trifft fremde Menschen, die auf

dem Gehweg vorbeikommen, so hinterlassen diese Vorbeikommenden einen kurzen,

flüchtigen Eindruck, der wie die Faktoren, die diesen Eindruck hervorrufen,

gewöhnlich nicht bewusst ist. Manchmal kann aber auch ins Bewusstsein

dringen; der Mensch kommt mir irgendwie bekannt vor und die Frage aufbringen,

woher ich den wohl kennen könnte? Oder: der sieht interessant aus

oder was ist denn mit dem los? Hier geht es nun darum, welche nicht bewussten

Vorgänge bei der Begegnungswahrnehmung ablaufen? Nachdem hierzu kein

direktes Wissen vorliegt, wäre zunächst ein hypothetisches

Begegnungs Modell zu bilden, wie ein solches Programm konstruiert

sein könnte. |

(10) Kausalitaet zwischen

nichtbewussten und bewussten Vorgängen, Erleben und Verhalten

Manche nichtbewussten Vorgänge können bewusst

werden, so dass sich die Frage stellt, was für eine Beziehung besteht

zwischen dem nichtbewussten Vorgang und dem bewusst gewordenen Vorgang

und wie ist es zur Bewusstwerdung gekommen? Man könnte als eine kausale

Hypothese formulieren: unangenehme Erlebnisse werden vom Bewusstsein ferngehalten.

Mit einer Bewusstwerdungshilfe ncbwh kann das nicht bewusste

Erleben bewusst gemacht werden. Der Formalismus lautet: ncnbe(ncnbb) UND

ncbwh => nce(ncb)

Beispiel: Man spürt ein diffuses Unbehagen und kann

es nicht so recht einordnen. Die Gründe scheinen im Nicht-Bewussten

zu liegen. Hier könnte dann z.B. die Anwendung von

Focusing)

helfen und zu einem Ergebnis führen., z.B.: X hat mich verletzt

und enttäuscht. |

Psychologie

der Kausalitaetsattribution

Die Zuschreibung einer Kausalität bezeichnet man in der Psychologie

als Kausalattribution. Hier geht es nicht darum, welche Kausalbeziehungen

tatsächlich bestehen und wie man diese nachweisen oder begründen

kann, sondern darum, was und wie Kausalität zugeschrieben wird. Solche

Kausalattributionen können bei Menschen ganz unterschiedlich entwickelt

sein und daher auch sehr unterschiedlich angewendet werden. Wo manche eine

Kausalbeziehung sehen, tun es andere nicht. Hier gibt es auch starke Einflüsse

der soziokulturellen Gesellschaft, der jemand angehört und von der

er Kausalattribuieren gelernt hat. Fast die ganze Psychologie und Psychopathologie

ist mit Kausalitätsfragen konfrontiert.

-

Die allgemeine Psychologie

-

Die Entwicklungspsychologie untersucht hierbei die Entwicklung der Kausalattribution.

-

Die kognitive Psychologie untersucht die Kausalitätszuschreibungen

in der Informationsverarbeitung, Wahrnehmung und vor allem im Denken.

-

Die differentielle Psychologie der Persönlichkeit untersucht persönlichkeitsspezifische

Faktoren für Kausalitätszuschreibungen.

-

Die Sozialpsychologie im Verbund mit der Soziologie und Kulturanthropologie

untersucht die Einflüsse der Umgebung, wozu auch Sonderformen und

- faktoren, wie z.B. Animismus, Magie, Zauberei, Wahrsagerei, Religion

u.a. auch in sog. "primitiven" Gesellschaften gehören.

-

Die Psychopathologie untersucht die Kausalität gestörten Erleben

und Verhaltens, etwa, wenn ein Wahn die Kontrolle über das Ich übernimmt

und befiehlt, im Namen des Herren die Mutter zu töten.

Allgemeine

und integrative Kausalitätstheorie

Im Allgemeinen und Alltäglich gibt es keine großen Probleme

mit der Kausalität. Schwierig wird es meist erst dann, wenn man es

genauer wissen will (siehe oben Posch) oder wenn mehrere

Bedingungen und Faktoren zusammenwirken. Selten werden ausdrücklich

berücksichtigt: Auslöser, Anlass, Bedingung, Grund (Ursache).

Das Ursachenproblem

ist wissenschaftstheoretisch problematisch aus zwei prinzipiellen und aus

einem vermeidbaren Grund: (1) Im Kausalitätskonzept gibt es streng

betrachtet nur einen vielfach verzweigten Baum von Ursachen. Jede ausgemachte

Ursache kann prinzipiell wiederum auf andere Ursachen zurückgeführt

oder zumindest auf andere zurückgeführt gedacht werden. Welche

dieser vielen Ursachen soll als die besondere ausgezeichnet werden? In

der Wirklichkeit handelt es sich wohl meist um einen Ursachenkomplex, ein

Netzwerk von Bedingungen. (2) Man muß zwischen Bedingungen (Rahmen-

oder Randbedingungen), Anlässen oder Auslösern, Neben- und Begleiterscheinungen

unterscheiden, was häufig sehr schwierig ist und oft auch durcheinander

gebracht wird.

Praktische Anwendung und Veranschaulichung:

Das

Buch Eva -Ticket ins Paradies.

(3) Die psychischen Ereignisse können mehrperspektivisch

betrachtet werden: z. B. physikalisch, biologisch, chemisch, physiologisch,

neurologisch, internistisch, psychopharmakologisch, immunologisch, kybernetisch,

psychologisch, sozial-ökonomisch, sozialpsychologisch, sozial-rechtlich

und kommunikativ. Hinzu kommt, daß in der Computermetapher Hardware

als körperlich und Software als psychisch die Realisation im "Betriebssystem

Mensch" vielfach miteinander verflochten und vernetzt ist. Man kann es

den biokybernetischen Ereignissen im Körper nicht unbedingt ansehen,

ob sie "Hardware" oder "Software" repräsentieren. So finden wir häufig

in den Mitteilungen und Büchern drei Ebenen durcheinander gehend:

a) Perspektive (z. B. physikalisch, chemisch, biologisch, medizinisch,

psychologisch, sozial), b) Hard- oder Software-Repräsentation, c)

Ursache, Neben- und Begleiterscheinung oder Wirkung. Unbeschadet der Probleme,

ist die konzeptionelle Vorsehung einer oder mehrerer Ursachen (Bäume

oder Zweige) natürlich sinnvoll und vernünftig. Die Neigung mancher

SystemikerInnen und VulgärkonstruktivistInnen, das Ursachenproblem

herunterzuspielen oder gänzlich für überflüssig zu

erklären, können wir in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie

weder teilen noch akzeptieren.

Quelle.

Allgemeines und Integratives Bio-Psycho-Soziales

Krankheitsmodell

Quelle.

_

Im allgemeinen Modell wird von einem Systemstörungsmodell

ausgegangen, bei dem wir folgende Entwicklungsstadien unterscheiden: 1)

Ursachen, Bedingungen und Auslöser der Störung. 2) die Bewertung

einer Störung als Krankheit. Zum Wesen der Krankheit definiert

man zweckmäßig mindestens eine - wichtige - (Funktions-) Störung

(nach Gustav von Bergmann [1878-1955] 1932). 3) unterschiedliche Auswirkungen

(lokale, zentrale, allgemeine, spezielle) der Störung. 4) Erfassen

und Informationsverarbeitung der Störung und 5) aus Wiederherstellungsprozeduren:

der Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Störung und der

Heilung. Störungen können exogener (ausserhalb des Systems) oder

endogener (innerhalb des Systems) Natur sein. Störungen haben im allgemeinen

Ursachen, womit sich in der allgemeinen Krankheitslehre die Ätiologie

beschäftigt. Entwickelt sich eine Störung in der Zeit, wie meistens,

heißt dieser Vorgang Pathogenese. Unklar ist meist der Symptombegriff,

der eine dreifache modelltheoretische Bedeutung haben kann:

-

es ist ein Zeichen der Störung (z. B. bestimmte

Antigene im Körper; Angst);

-

es ist ein Zeichen der Spontanreaktion auf die Störung

(z. B. bestimmte Antikörper gegen die Antigene; Vermeiden);

-

es ist ein Zeichen der Wiederherstellungsprozedur,

also Ausdruck des "Kampfes" zwischen Krankheit und Heilungsvorgängen

(z. B. Fieber; Ambivalenzkonflikt zwischen Vermeiden und Stellen).

_

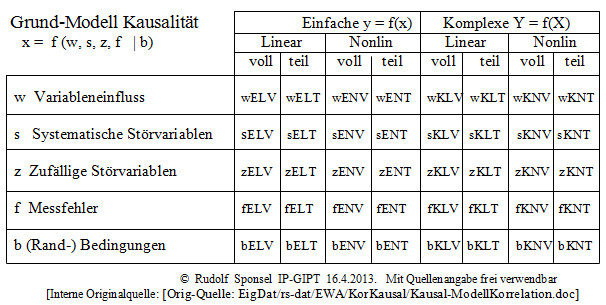

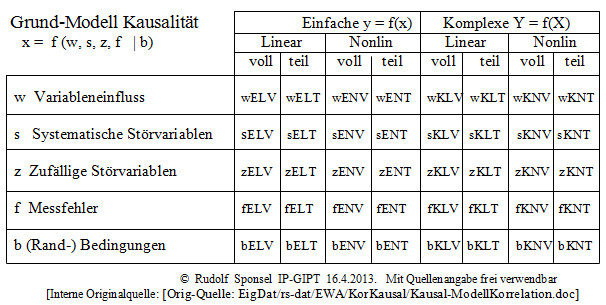

Tabelle

1 Allgemeines Grundmodell Kausalität ohne Wechselwirkungen

[Quelle]

Im Prinzip werden nach diesem Ansatz ohne Wechselwirkungen 8

Modelle mit je 5 Variablenklassen unterschieden

Im Alltag, besonders im zwischenmenschlichen Beziehungsleben gibt es

vielfältige Wechselwirkungen. Kausalität hat hier oft nicht nur

eine Richtung. In einem umfassenderen Modell, das besonders für Kommunikation

und zwischenmenschliche Beziehungen geeignet sein soll, erscheinen entsprechende

Wechselwirkungsmodelle erstrebenswert. Damit würden sich die Modellkomponenten

von 8 auf 16 für das Wechselwirkungs-Grundmodell verdoppeln, indem

jeweils die Möglichkeit mit oder ohne

Wechselwirkung hinzugenommen wird.

|

Weitere anschauliche Beispiele hier:"

1. Variable x verursacht Variable y.

2. Variable y verursacht Variable x.

3. Die beiden Variablen x und y verur-

sachen sich gegenseitig.

4. Die beiden Variablen x und y werden

von einer Drittvariablen z verursacht.

5. Variable x verursacht Variable y und

die beiden Variablen werden

außerdem

von einer Drittvariablen z verursacht.

6. Variable y verursacht Variable x und

die beiden Variablen werden

außerdem

von einer Drittvariablen z verursacht.

7. Die beiden Variablen x und y verur-

sachen sich gegenseitig. Außerdem

werden die beiden Variablen

von einer

Drittvariablen z verursacht." |

Zur Analyse kausaler Beziehungen sind eine ganze Reihe bekannter

Methoden nützlich: Auf die einfache,

multiple,

partielle

und kanonische

Korrelations- und Pfadanalyse sei hingewiesen.

Hier wird der Eigenwert- und Kollinearitäts-Analyse-Ansatz verwendet:

wenn es in der Korrelationsmatrix fast-funktionale Abhängigkeiten

gibt, dann zeigt sich dies u.a. in fast-linearen Abhängigkeiten und

diese wiederum in "kleinen" Eigenwerten, operational < 0.20.

Einfache Kausalitätsversuche

im Alltagsleben

Man beachte Auslöser, Anlass, Bedingung,

Grund (Ursache).

Konkrete Beispiele

Abschließen

Wenn ich etwas abschließe, dann ist mein Abschließen der

Grund oder die Ursache, dass es abgeschlossen wurde. Anlass und Auslöser

spielen hier keine Rolle. Wohl aber die Bedingung, dass das Schloss funktioniert

und meine Fähigkeit abzuschließen gegeben ist. Anmerkung: abschließen

ist hier mehrdeutig.

Aufstehen

Nach dem Erwachen zur rechten Zeit, stehe ich gewöhnlich auf,

wenn mein Bewegungsapparat funktioniert. Der Grund, die Ursache für

mein Aufstehen ist mein Wille, aufzustehen, unterstützt durch die

Gewohnheit bislang fast immer aufgestanden zu sein. Auslöser ist das

Erwachen; zur rechten Zeit ist der Anlass. Bedingungen sind das Erwachen

zur rechten Zeit und dass mein Bewegungsapparat funktioniert.

Billardstoß

Ein berühmtes Beispieles Humes,

der in Kapitel VII Über den Begriff der notwendigen Verknüpfung

in der Untersuchung des menschlichen Verstanden schreibt (Abruf

29.10.22):

"Wenn man sich unter äussern Gegenständen umsieht und die

Wirksamkeit der Ursachen betrachtet, so kann man für den einzelnen

Fall niemals eine Macht oder nothwendige Verknüpfung entdecken; keine

Eigenschaft zeigt sich da, welche die Wirkung an die Ursache bände

und die eine zur [>58] untrüglichen Folge der andere machte. Man bemerkt

nur, dass das Eine thatsächlich und wirklich dem Andern folgt. Dem

Stosse der einen Billardkugel folgt die Bewegung der zweiten. Dies allein

nehmen die äussern Sinne wahr. Die Seele hat keine Empfindung oder

innern Eindruck von dieser Folge der Gegenstände. Das einzelne Beispiel

einer Ursache und Wirkung hat deshalb nichts an sich, was den Begriff von

Kraft oder nothwendiger Verknüpfung darbieten könnte."

Das stimmt so nicht. Der Auslöser für die Bewegung der einen

Billardkugel ist der Stoß, der an ihr durchgeführt wird. Die

Bewegung der zweiten, die von der ersten getroffen wird, ist Wirkung des

Getroffenseins. Als Ursache gilt die Kraft, die im Stoß enthalten

und auf die erste Kugel ausgeübt wird, die einen Teil auf die zweite

getroffene Kugel überträgt. Vereinfacht gilt: Stoß => Bewegung.

Für das Nacheinander von zwei Vorgängen A und B gibt es verschiedene

Modelle der (Un-) Abhängigkeit wie oben ausdifferenziert.

Außer Hume kenne ich niemanden, der die Kausalität Stoß

=> Bewegung in Zweifel zieht. Richtig ist natürlich, dass man Kausalität

wie Gründe

oder Plausibilität

und vieles andere nicht direkt wahrnehmen oder beobachten kann.

Kartoffel schälen

Schäle ich eine Kartoffel, so ist die Ursache für das Abgeschältsein,

das Ergebnis meiner Tätigkeit des Abschälens. Bedingung: ich

brauche ein funktionierendes Abschälwerkzeug (Messer, Kartoffelschäler),

eine Kartoffel und einen Abschälwilligen und -tüchtigen. Man

kann hier die Ursache auch sehen, nämlich den Abschälenden und

die Wirkung, das Abgeschältsein.

Tür aufmachen / zumachen

Wenn ich die Tür aufmache, dann ist mein Aufmachen der Grund oder

die Ursache, dass sie offen ist. Anlass und Auslöser spielen hier

keine Rolle. Wohl aber die Bedingung, dass sich die Tür mit meinen

Fähigkeiten öffnen lässt.

Verallgemeinerungen

Die Beispiele lassen sich auch verallgemeinern, z.B: irgendetwas öffnen,

schließen oder irgendetwas stoßen oder irgend etwas machen.

Anwendungen der Allgemeinen

und integrativen Kausalitätstheorie im Psychologischen

Kausalitaet im Erleben des Bewusstseinsstroms

> Überblick

über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren -

erleben

im einzelnen.

Die Kausalität der Bewusstseinsvorgänge

ist schwierig und daher weitgehend unerforscht, weil es sehr viele unterschiedliche

Bewusstseinselemente gibt, die vielseitig - oft nicht bewusst - vernetzt

sind. Deshalb sind experimentelle

Untersuchungspläne zwar schwierig, aber zwingend erforderlich. Das

experimentelle Ideal ist, unabhängige und abhängige Variable

zu isolieren und den Zusammenhang zur abhängigen Variable beobachten,

wenn die unabhängige Variable verändert wird.

Im wesentlichen wird das alltägliche Erleben durch die Erlebensarbeit,

z.B. nachdenken über einen Sachverhalt, bestimmt. Es gibt Themen,

die uns beschäftigen: aktuelle und längerfristige, die bei entsprechenden

Anlässen zu Aktualisierungen führen umso eher und mehr, je wichtiger

sie uns sind. Zum anderen kommen durch den Wahrnehmungsapparat Reize hinzu,

die das mentale Geschehen beeinflussen können. Lärm, Geräusche

oder Stimmen werden gehört, wenn auch oft nicht richtig wahrgenommen,

so dass sie im Bewusstseinsstrom schnell untergehen. Eine Körperregung

oder ein Duft. Der Blick richtet sich dahin oder dorthin, manches Gesehene

wird auch mehr oder bewusst wahrgenommen. Jedes Bewusstseinselement ist

mit Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühlen, Wünschen oder Motiven

assoziiert.

PMOe-Psychologisch-Mikro-Ökologische Methode

Kaminskis

Kaminski

hat eine Methode entwickelt, die geeignet erscheint, die Kausalität

von Bewusstseinsvorgängen zu studieren. Er nennt diese Methode Psychologische

Mikro Ökologie (PMÖ). Ich wurde mit der Methode im Kolloquium

Integrative Psychologie durch einen Vortrag Prof. Werbiks (2014) bekannt.

Kaminski (2012), S.8 "Ich nehme in meinen Alltag überall hin eine

bestimmte Hintergrund-Einstellung mit, eine Bereitschaft, offen und sensibel

zu sein für das Beachten irgendwie "spontan" und sehr rasch im Bewusstseinsgeschehen

auftretender, unscheinbarer "Mikro-Phänomene" und diese dann so zu

beachten, dass ich sie möglichst präzis behalten und beschreiben

kann. Geschieht dann tatsächlich irgendwann derartiges, mache ich

mir möglichst sofort über diese Erfahrung eine kurze schriftliche

Notiz, die mich ausreichend präzis und konkret an den Vorgang selbst

erinnern kann. Bei nächster Gelegenheit verfasse ich anhand dieser

Notiz ein mehr oder weniger ausführliches Protokoll. Sofort anschließend

wird dieses Protokoll in bestimmter Weise von mir ausgewertet; wie, das

werde ich sogleich an einigen Beispielen demonstrieren. Ein solches Protokoll

ist im Regelfall folgendermaßen aufgebaut:

- Zuerst wird der Kontext beschrieben, in dem sich der Vorgang abgespielt

hat;

- dann wird der beobachtete Vorgang selbst beschrieben;

- danach folgen des öfteren irgendwelche Interpretationen, zusätzliche

Überlegungen u. ä. m."

Kausalitaet im Denken

(dmod := Denkmodell)

Gibt es eine Kausalität im Denken? Wie könnte man sich eine

solche vorstellen? Denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander

in Beziehung setzen. Diese Definition ist selbst ein Denkmodell. Welche

Beziehung bestand nun zwischen der Frage, die ich mir stellte - gibt es

eine Kausalität im Denken? - und dem Einfall meiner Definition? Denken

kann ein Ziel haben, muss aber nicht, man kann sozusagen frei vor sich

hindenken, einmal diesem Gedanken, dann einem anderen nachgehen. Man könnte

vermuten, dass die große Macht des Denkens auch in seiner Freiheit

besteht. Man kann aber auch vermuten, dass es diese Freiheit in "Wirklichkeit"

gar nicht gibt und die Freiheit des Denkens nur eine Illusion ist. Das

Denken erscheint uns nur frei, vielleicht weil es im einzelnen

auch schwer zu fassen ist.

Bewusstseinselemente des Denkens

Kann jemand etwas Helles oder Dunkles wahrnehmen, ohne dass er dafür

die Namen oder Bezeichnungen "Helles" oder "Dunkles" zur Verfügung

hat und dies auch später vergleichend wiedererkennen, z. als ähnlich,

heller oder dunkler? Das einfachste Argument, dass Worte und Sprache wie

sie die meisten Menschen in ihrer Sozialisation lernen, für das Erkennen

der Welt nicht zwingend gebraucht werden, sind die Tiere.

BeWu-Protokoll 21.02.2018, 17.12 Uhr

Wie denke ich? Ich habe diese Frage in Worte gefasst und drücke

sie sprachlich aus. Zum Denken können Vorstellungen gehören,

Phantasien, Erinnerungen, Wissenselemente, Worte, Begriffe, vorsprachliche

kognitive Schemata, Namen und Bezeichnungen, ... Wozu denke ich überhaupt?

Was hat das Denken für Funktionen? Wozu dient es?

Die Kausalität zwischen Namen

und seinem Begriffsinhalt

"Blume" ist der Name für den Allgemeinbegriff Blume. Das wird

in der Lebenspraxis meist nicht unterschieden. Wenn ich jetzt, in diesem

Augenblick, Mittwoch 21.02.2018, 15.16 Uhr über Blume nachdenke, dann

fällt mir als erstes ein, was ich eingangs schrieb: "Blume" ist der

Name für den Begriffsinhalt Blume. Dazu fällt mir ein Pflanze,

Duftend, Blüte, Stengel, Blatt, Geschenk, Aufmerksamkeit, Verzierung

oder Schmuck bei festlichen Anlässen oder in der Wohnung, schön,

brauchen Licht und Wasser, halten nicht lange, abgestandenes Blumenwasser

riecht schlecht, Orchideen mögen abgekochtes Wasser und nicht zu kalt.

Querverweis: Überblick

Denkpsychologie in der IP-GIPT.

Kausalitaet von Assoziationen

Assoziation bedeutet im Erleben allgemein, dass sich zu einem Erlebensinhalt

erli1 ein Erlebensinhalt erli2 einstellt. Hierbei

gibt es, wie zahlreiche empirisch-experimentelle Untersuchungen gezeigt

haben, gewisse Regelhaftigkeiten, wenn etwa zum erli1=dmod1

:=

Hund

erli2=dmod2 := Katze assoziiert wird. Ein

strenges Kausalgesetz wird man hier in aller Regel nicht finden, nicht

bei einem Menschen und erst recht nicht bei vielen oder gar allen. Dies

könnte leicht damit erklärt werden, dass die Erhebungsumstände

und Situationen sich jeweils unterscheiden.

Edelmann (2000) S. 29 zu:

"2.1.1 Die direkte assoziative Verknüpfung von Bewusstseinsinhalten

Bereits Aristoteles hat drei Assoziationsgesetze genannt. Er nahm an,

dass zwei Gedächtnisinhalte unter folgenden Bedingungen miteinander

verknüpft werden: [>30]

-

wenn sie einander ähnlich sind (Gesetz der Ähnlichkeit)

-

wenn sie einander unähnlich sind (Gesetz des Kontrastes)

-

wenn sie irgendwann gemeinsam in unserem Bewusstsein vorhanden waren (Gesetz

der zeitlichen und räumlichen Berührung oder Kontinuität).

BEISPIEL

-

Auf einem Spaziergang begegnen wir einem uns unbekannten Menschen. Da erinnern

wir uns an einen lieben Freund. Die Ähnlichkeit mag in der Art sich

zu kleiden, im Gang o. ä. liegen.

-

Wir speisen in einer Gaststätte und sind gar nicht zufrieden. Da erinnern

wir uns an die ausgezeichnete Küche, die wir im letzten Urlaub kennenlernten.

Wir kommen am Bahnhof vorbei. Da erinnern wir uns, dass sich hier vor

einigen Wochen ein Verkehrsunfall ereignet hat."

Assoziationen bei Begegnungen

auf dem Gehweg mit fremden Personen

Die Eindrücke, die fremde Menschen bei Begegnungen auf dem Gehweg,

hinterlassen, sind oft flüchtig, vage oder nicht bewusst. Manchmal

aber auch nicht und die eine oder andere Begegnung beschäftigt uns.

Im Hintergrund könnten folgende Prozesse ablaufen, die uns im

allgemeinen nicht bewusst sind:

-

Wem sieht diese Person ähnlich?

-

An wen oder was erinnert mich diese Person?

-

Mit wem könnte diese Person etwas zu tun (gehabt) haben?

Hinsichtlich der Eindrucksbildung könnten folgende meist nicht bewusste

Abfragen gedacht werden:

-

Gefährlich ... ungefährlich?

-

Bekannt .... unbekannt?

-

Interessant .... uninteressant?

Querverweise Assoziation

in der IP-GIPT:

Kausalität des bedingten Reflexes

> Assoziationen.

Der bedingte Reflex kann als kausalgesetzmäßige Beziehung

gelten, wenn sie eingerichtet wurde und aufrecht erhalten wird.

Der bedingte Reflex wurde von Pawlow entdeckt, untersucht

und beschrieben. Er spielt für die Psychologie, insbesondere des Lernens

und die kognitiven Wissenschaften eine große Rolle. Der bedingte

Reflex bei z.B. bedingter Reiz Glockenton stiftet eine Stellvertreterfunktion

für einen unbedingten Reflex, z.B. Speichelfluss bei unbedingtem

Reiz Anblick von Nahrung). Je zeitlich näher bedingter und unbedingter

Reiz beieinander liegen und je öfter diese Kombination erfahren wird,

desto beständiger wird diese bedingte- unbedingte Reflexverbindung.

Mit zunehmendem Ausbleiben des unbedingten Reizes wird die Verbindung zusehends

schwächer, bis sie schließlich ganz unterbleibt. Das nennt man

Löschung oder Exstinktion.

Pawlow schreibt (orig. 1936, dt. 1972) Der bedingte

Reflex. In (203-220) Pawlow, Iwan Petrowitsch (orig. 1936, dt. 1972)

Die bedingten Reflexe. Die grundlegenden Forschungen des russischen Nobelpreisträgers.

München: Kindler.

S. 205f: "... Entsprechend dem Dargelegten wird

die ständige Verbindung eines äußeren Agens mit der es

beantwortenden Tätigkeit des Organismus mit Recht als unbedingter

Reflex, die zeitweilige Verbindung aber als bedingter Reflex bezeichnet.

..."

S. 207f: "Die Hauptbedingung für die Bildung

eines bedingten Reflexes ist im allgemeinen das ein- oder mehrmalige zeitliche

Zusammenfallen eines indifferenten mit einem unbedingten Reiz. Am schnellsten

und mit den geringsten Hindernissen geht diese Bildung vor sich, wenn der

indifferente Reiz dem bedingten unmittelbar vorangeht, wie dies oben am

Beispiel des akustischen Säurereflexes gezeigt wurde.

Der bedingte Reflex entsteht sowohl in seiner elementaren

Form als auch in seinen äußerst komplizierten Komplexen auf

der Grundlage aller unbedingten Reflexe und aus den verschiedensten Agenzien

des inneren und des äußeren Milieus, allerdings mit einer Einschränkung:

aus allem, für dessen Wahrnehmung es rezeptorische Elemente in den

Großhirnhemisphären gibt. Wir haben eine äußerst

umfassende Synthese vor uns, die von diesem Teil des Gehirns verwirklicht

wird.

Aber das ist noch nicht alles! Die bedingte, zeitweilige

Verbindung [>208] spezialisiert sich zugleich bis zu höchster Kompliziertheit

und bis zu feinster Detaillierung der bedingten Reize sowie gewisser Tätigkeiten

des Organismus, besonders der skelett- und der sprech-motorischen Tätigkeit.

..."

Reflexgesetze nach Skinner

Skinner, B. F. (orig. 1953; dt. 1973) Wissenschaft und menschliches

Verhalten. München: Kindler. S. 413f.

"2. Effektgesetz und Reflexgesetze

Effektgesetz (THORNDIKE)

Wenn ein modifizierbarer (Verhaltens-)Zusammenhang zwischen einer Situation

und einer Reaktion hergestellt ist und von einem befriedigenden Zustand

hinsichtlich der Lage der Dinge begleitet oder gefolgt wird, so wird die

Starke dieses (Verhaltens-)Zusammenhangs erhöht: Wenn derselbe durch

einen unangenehmen Zustand entstanden und von einem solchen begleitet oder

gefolgt wird, wird seine Stärke herabgesetzt. (1913)

Die Ergebnisse aller unter verschiedenen Bedingungen zustande gekommenen

Vergleiche besagen ausnahmslos, daß ein positiv verstärkter

Verhaltenszusammenhang beträchtlich verstärkt wird, daß

dagegen bei Bestrafung nur eine geringe oder keine Reduktion des Verhaltens

eintritt. (1932)

Reflexgesetze - respondentes Konditionieren

[Fußnote: "Nach Nach. B. F. SKINNER,

Behaviour

of Organisms, 1938, zit. in der Zusammenstellung von B. WOLMAN in:

Contemporary

Theories and Systems in Psychology, New York 1960,

Zum operantcn Verhalten ist eine Sammlung von Skinnerschen

Definitionen und Grundregeln des Verhaltens wiedergegeben bei C. B. FEKSTEK

und B. F. SKINNER, Schedules of reinforcement, Apple- ton-Century-Crofts,

New York 1957, Anhang."]

Schwellengesetz

Die Intensität eines Stimulus muß einen gewissen kritischen

Wert (genannt Schwelle) erreichen oder überschreiten, um eine Reaktion

auszulösen. Latenzgesetz

Ein Zeitintervall (genannt Latenz) tritt zwischen dem Einsetzen des

Stimulus und dem Einsetzen der Reaktion auf.

Gesetz von der Größe der Reaktion (Stärke-Große-Gesetz)

Die Größe der Reaktion ist eine Funktion der Stimulusintensität.

Gesetz von der zeitlichen Summierung

Verlängerte oder wiederholte Darbietung eines Stimulus innerhalb

gewisser Grenzraten hat denselben Effekt wie eine Steigerung der Intensität.

Gesetz von der respondenten Löschung [>414]

Wenn der durch respondente Konditionierung bestärkte Reflex ohne

Darbietung des verstärkenden Stimulus ausgelöst wird, sinkt die

Stärke."

Kausalitaet von Wissen

Was ist 2 mal 2? Hier sollte das Kausalgesetz greifen und immer

zum selben richtigen Ergebnis 4 führen. Dies wirft die Frage nach

der Kausalität zwischen Aufgaben und Lösungen auf. Was ist, wenn

es zwei oder gar mehr richtige Lösungen gibt, z.B. bei der Aufgabe

oder Frage Quadratwurzel aus 4 (-2 * -2 = 4 und 2 * 2 =4) oder Stadt am

Rhein?

Kausalitätsfragen der Motivation

Zur Psychologie der Motivation und des Handelns bzw. Verhaltens siehe

auch:

Toman's Motivintensitätstheorie

Heckhausen

Literatur (Auswahl)

-

Äqvist, Lennart (1981) Neue Grundlagen der logischen Handlungs- und

Kausalitätstheorie. In (324-349) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Allers, R.; Bauer, J.; Braun, L.; Heyer, R.; Hoepfner, Th.; Mayer, A.;

Pototzky, C.; Schilder, P.; Schwarz, O. & Strandberg, J. (1925) Psychogenese

und Psychotherapie Körperlicher Symptome. Wien: Springer. [GB]

-

Arnold, Wilhelm;

Eysenck, Hans Jürgen & Meili, Richard (1974 ff).

Lexikon der

Psychologie. Freiburg: Herder.

-

Aristoteles ()

-

Ballweg, Joachim (1981) Experimenteller und alltagssprachlicher Ursache-Wirkungs-Begriff

. In (147-156) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Bavink, Bernhard (1930, 4. A.) Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften.

Leipzig: Hirzel.

-

Bechterew, W. (1913) Objektive Psychologie, deutsche Ubers., Leipzig und

Berlin: V?

-

Beckermann, Ansgar (1975) Einige Bemerkungen zur statistischen Kausalitätstheorie

von P. Suppes. [Online]

-

Beckermann, Ansgar (1985, Hrsg.), Analytische Handlungstheorie, Bd. 2,

Handlungserklärungen, Frankfurt a. M.:

-

Beetz, Jürgen (2016) Feedback. Wie Rückkopplung unser Leben

bestimmt und Natur, Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht. Berlin:

Springer.

-

Birnbacher, D. (1995) Tun und Unterlassen. Stuttgart: Reclam.

-

Bleuler, E. (1914). Psychische Kausalitat und Willensakt. Philosophical

Review 23:583.

-

Bridgman, Percy W. (1954; orig. 1931) Die neue Einstellung zum Kausalgesetz.

In (67-90) Bridgman, Percy W. (1954; orig. 1931). Wien: Humboldt. Physikalische

Forschung und soziale Verantwortung.

-

Bunge, Mario (1987) Kausalität, Geschichte und Probleme. Tübingen:

Mohr.

-

Burkamp, Wilhelm (1922) Die Kausalität des Psychischen Prozesses und

der Unbewussten Aktionsregulationen. Berlin: Springer. [GB]

-

Carnap, Rudolf (1928, 1961 2.A.) Der logische Aufbau der Welt. 2. Auflage

mit einem zusammenfassenden Vorwort. Hamburg: Meiner.

-

Carnap, Rudolf (1969) Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft.

München: Nymphenburger Verlagshandlung.

-

Carrier, Martin: Ursache. In (442–444) Jürgen Mittelstraß (1996,

Hrsg.)

-

Davidson, Donald (1981) Kausale Beziehungen. In (79-101) Posch, Günter

(1981, Hrsg)

-

Debler, W. F. (1984) Attributionsforschung. Kritik und kognitiv-funktionale

Reformulierung. Salzburg: AVM.

-

Dreier, Volker (1998) Kausalitätsprobleme in Handlungs- und Entscheidungstheorien.

In (12-33) Druwe, Ulrich & Kunz, Volker (1998, Hrsg.) Anomalien

in Handlungs- und Entscheidungstheorien. Wiesbaden: Springer.

-

Edelmann, Walter (2000) Lernpsychologie. 6. A. Weinheim: BeltzPVU.

-

Eigen, Manfred (1983) Zufall und Gesetz bei der Entstehung des Lebens.

Aulavorträge Hochschule St. Gallen.

-

Eigen, Manfred & Winkler, Ruthild (1975) Das Spiel. Naturgesetze steuern

den Zufall. Neuausgabe 1985 ff. München: Piper.

-

Einstein, Albert (1962) Mein Weltbild. Herausgegeben von Carl Seelig. 2.

erw. Auflage (Erstauflage 1934 Amsterdam). Berlin: Ullstein.

-

Exner, S. (1894) Entwurf z. e. physiol Erklärung d. psych. Erscheinungen,

1. T. Leipzig u. Wien.

-

Faulstich, Peter (2004) Donald Davidsons Ereignisbegriff. Können Gründe

Ursachen von Handlungen sein? (eBook / PDF). Grin.

-

Feigl, Herbert (1927) In (17-187): Haller, Rudolf & Binder, Thomas

(1999)

-

Flammer, August (2008). Entwicklungstheorien.

Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern: Huber.

-

Frey, Gerhard (1981) Zur Frage der Ursachenfindung. Pragmatische Aspekte

der Kausalforschung. In (55-78) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Gasking, Douglas (1981) Kausalität und Handlungsanweisungen In (289-303)

Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Gasking, Douglas (1981) Zur Diskussion von »Kausalität und Handlungsanweisungen«

In (316-323) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Gerhard, Michael (2009) Klassische Handlungstheorien. London: Turnshare.

-

Görlitz, D.; Meyer, W.-U. & Weiner, B. (1978, Hrsg.) Bielefelder

Symposium über Attribution. Stuttgart: Klett-Cotta.

-

Görlitz, Dietmar (1983, Hrsg.) Kindliche Erklärungsmuster. Entwicklungspsychologische

Beiträge zur Attributionsforschung Bd. 1, Weinheim: Beltz. [Überwiegend

auf Leistungsmotivation beschränkt]

-

Haken, Hermann; Plath, Peter J.; Ebeling, Werner & Romanovsky,

Yuri M. (2016) Beiträge zur Geschichte der Synergetik. Allgemeine

Prinzipien der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Wiesbaden:

Springer.

-

Haller, Rudolf & Binder, Thomas (1999) Zufall und Gesetz. Drei Dissertationen

unter Schlick: H. Feigl - M. Natkin - Tscha Hung. Amsterdam: Editions Rodopi

B.V.

-

Hartmann, N. (1919) Die Frage der Beweisbarkeit des Kausalgesetzes, in:

Kant-Studien, 24/3,

-

Hartmann, F. (1992) Kausalität als Leitbegriff ärztlichen Denkens

und Handelns, in: Neue Hefte für Philosophie, 32/33 (Themenheft "Kausalität"),

Göttingen 1992, S. 50-81.

-

Heberer, Gerhard (1974, Hrsg.) Die Evolution der Organismen. Ergebnisse

und Probleme der Abstammungslehre. Band II/1 Die Kausalität der Phylogenie.

Stuttgart: G. Fischer.

-

Heberer, Gerhard (1974) Theorie der additiven Typogense. In (395-444)

Heberer, Gerhard (1974, Hrsg.)

-

Heckhausen, H. (1980). Motivation und Handeln. Berlin:

Springer.

-

Heckhausen, Hein (1983) Entwicklungsschritte in der

Kausalattribution von Handlungsergebnissen. In (49-85) Görlitz

(1983, Hrsg.)

-

Heckhausen, H.; Gollwitzer, P. M. & Weinert,

F. E. (1987, Hg.)- Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften.

Berlin: Springer.

-

Heisenberg, Werner (1955) Das Naturbild der heutigen Physik, Reinbek: Rowohlt

rde.

-

Herkner, Werner (1980, Hrsg.) Attribution. Psychologie der Kausalität.

Bern: Huber.

-

Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie.

Wiesbaden: Springer

-

Herzog, Walter (2012) Psychische Kausalität. In (112-113) Herzog,

Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden:

Springer

-

Heuer, W. (1929, 2. A.) Warum fragen die Menschen Warum? Erkenntnistheoretische

Beiträge zur Lösung des Kausalitätsproblems. Heidelberg:

V?

-

Heyde, Johannes Erich (1957) Entwertung der Kausalität. Für und

wider den Positivismus. Stuttgart: Kohlhammer.

-

Hofler, A. (1895). Psychische Arbeit. Philosophical Review 4:441.

-

Hübl, Philipp (o.J.) Grundwissen. Theorien der Kausalität (pdf

online)

-

Hume, David (1748) Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand.

dt. 1967: Stuttgart: Reclam,. Online bei Zeno.org.

-

Hüttemann, Andreas (2001, Hrsg.) Kausalität und Naturgesetz

in der frühen Neuzeit. Stuttgart: Steiner. [GB]

-

Hung, Tscha (1934) In (303-351): Haller, Rudolf & Binder, Thomas (1999)

-

Jensen, Paul (1934) Kausalität, Biologie und Psychologie. Erkenntnis;

Dordrecht Vol. 4, (Jan 1, 1934): 165-.

-

Joerden, J. C. (1988) Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs:

Relationen und ihre Verkettungen. Berlin 1988, S. 47 ff.

-

Jordan, Pasqual (1947) Physik im Vordringen. Die Wissenschaft Einzeldarstellungen

aus der Naturwissenschaft und Technik, Bd. 99. Braunschweig: Vieweg.

-

Kälble, Karl (1997) Die Entwicklung der Kausalität im Kulturvergleich.

Opladen: Westdeutscher Verlag. [GB]

-

Kaminski, Gerhard (1970) Verhaltenstheorie und Verhaltensmodifikation.

Entwurf einer integrativen Theorie psychologischer Praxis am Individuum.

Stuttgart: Klett.

-

Kaminski, Gerhard (2012) Die Notwendigkeit und die Unnötigkeit

einer psychologischen Ökologie. Um einige Abschnitte und Zusätze

erweiterte Fassung eines Vortrages im Kolloquium der Arbeitsgruppe Kognition

und Wahrnehmung, Fachbereich Psychologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche

Fakultät der Universität Tübingen, 12.01.2012.

-

Kaminski, Gerhard (2013) Psychologische Mikro-Ökologie (PMÖ-Ansatz)

von den Füßen auf den Kopf gestellt. Um einige Abschnitte und

Zusätze erweiterte Fassung eines Vortrages im Gesprächskreis

"Ökologische Ansätze in psychologischer Grundlagenforschung und

Praxis", Fachbereich Psychologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

der Universität Tübingen, 21.02.2013.

-

Kaminski, Gerhard (o.J.) Archiv I "Ökologisch-psychologisches Kolloquium"

Entstehung und Geschichte" (bis SS 2002).

-

Kaminski, Gerhard (o.J.) Archiv II Gesprächskreis "Ökologische

Ansätze in psychologischer Grundlagenforschung und Praxis" Entstehung

und bisherige Geschichte (bis 3.8.2017)

-

Kaspar, Robert (1980) Naturgesetz, Kausalität und Induktion. Ein Beitrag

zu theoretischen Biologie. Acta Biotheoretica 29:129-149 (1980).

-

Keil, Geert (2000) Handeln und Verursachen. Frankfurt: Klostermann.

-

Kaiser, Jürgen & Werbik, Hans (2012) Handlungspsychologie.

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB).

-

Kim, Jaegwon (1981) Nichtkausale Beziehungen. In (127-146) Posch, Günter

(1981, Hrsg)

-

Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016, Hrsg.)

Handbuch Handlungstheorie. Grundlagen, Kontexte, Perspektiven. Stuttgart:

Metzler.

-

Laplace, P.S. de (1812, dt. 1896) Philosophischer Versuch über die

Wahrscheinlichkeiten. Leipzig: Duncker & Humblot.

-

Leibniz, Gottfried Wilhelm () Neue Abhandlungen über den menschlichen

Verstand. [Zeno.org]:

Anmerkungen: Gottfried Wilhelm Leibniz: Neue Abhandlungen über den

menschlichen Verstand. Leipzig

21904, S. 3. Entstanden 1701-1704.

Erstdruck in: Œuvres philosophiques latines et françoises, Amsterdam/Leipzig

1765. Der Text folgt der ersten deutschen Übersetzung durch Carl Schaarschmidt

von 1873. Bei den »Neuen Abhandlungen über den menschlichen

Verstand« handelt es sich um Leibniz' Entgegnung auf John Lockes

»Versuch über den menschlichen Verstand«. Der Aufbau der

»Neuen Abhandlungen« folgt Lockes Schrift bis hin zur Zählung

der Paragraphen]

-

Leinfellner, Werner (1981) Kausalität in den Sozialwissenschaften

In (221-259) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Lenk, Hans (1980, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär

/1: Handlungslogik, formale und sprachwissenschaftliche Handlungstheorien.

München: Fink. [Dig

BSB]

-

Lenk, Hans (1978, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /2,1:

Handlungserklärungen und philosophische Handlungsinterpretation ;

1. Halbband. München: Fink. [Dig

BSB]

-

Lenk, Hans (1979, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /2,2:

Handlungserklärungen und philosophische Handlungsinterpretation ;

2. Halbband. München: Fink. [Dig

BSB]

-

Lenk, Hans (1981, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /3,1:

Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien ; 1. Halbband,

München: Fink. [Dig

BSB]

-

Lenk, Hans (1984, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /3,2:

Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien ; 2. Halbband.

München: Fink. [Dig

BSB]

-

Lenk, Hans (1977, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /4: Sozialwissenschaftliche

Handlungstheorien und spezielle systemwissenschaftliche Ansätze. München:

Fink. [Dig

BSB]

-

Lesch alpha-Centauri Was ist Kausalität? 24.08.2016, 02:00 Uhr

15 Min. Online verfügbar bis 12.01.2022

-

Lewis, David (1981) Kausalität. In (102-123) Posch, Günter (1981,

Hrsg)

-

Lewis, David (1981) Kausalität Nachwort. In (124-126) Posch, Günter

(1981, Hrsg)

-

Lexikon der Neurowissenschaft (online)

-

Lipps, Th (1901). Psychische Vorgange und psychische Causalitat. Philosophical

Review 10:549.

-

Lübbe, Weyma (1994, Hrsg.) Kausalität und Zurechnung: Über

Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen (Philosophie und Wissenschaft,

Band 5) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 1. November 1994

-

Mach, Ernst (1900) Kausalität und Erklärung.

In (87-94) „Prinzipien der Wärmelehre“, 2. Auflage. Zusammenfassung:

Ein Anderes ist es, sagt man, einen Vorgang zu beschreiben, ein Anderes,

die Ursache des Vorganges anzugeben. Um hierüber klar zu werden, wollen

wir untersuchen, wie der Begriff Ursache entsteht.

-

Mackie, John L. (1966) The Direction of Causation. In: The Philosophical

Review 75 (1966), 441–466.

-

Meggle, G. (1985, Hrsg.), Analytische Handlungstheorie, Bd. 1, Handlungsbeschreibungen,

Frankfurt a. M. :

-

Meixner, Uwe (2001) Theorie der Kausalität. Ein Leitfaden zum

Kausalbegriff in zwei Teilen. Paderborn: Mentis.

-

Metzger, W. (1966, Hrsg.) Handbuch der Psychologie, I. Der Aufbau des Erkennens.

1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Göttingen: Hogrefe.

-

Michotte, A. & Thines, Georges-Louis (1966) Die Kausalitätswahrnehmung.

In (954-977) Metzger, W. (1966, Hrsg.)

-

Mittasch, Alwin (1938) Die Stellung der katalytischen Kausalität

zu anderen Kausalitätsformen. In Mittasch, Alwin (1938) (41-103) Katalyse

und Determinismus. Ein Beitrag zur Philosophie der Chemie

-

Münch, Richard (2007) Soziologische Theorie /1: Handlungstheorie.

Frankfurt [u.a.] Campus.

-

Münch, Richard (2003) Soziologische Theorie /2: Handlungstheorie.

Frankfurt [u.a.] Campus.

-

Musgrave, Alan (1993) Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Tübingen;

Mohr (Siebeck), UTB.

-

Natkin, Marcel (1928) In (188-301): Haller, Rudolf & Binder,

Thomas (1999)

-

Nentwig, Christian G. (1976) Untersuchungen zur Kausalattribution bei Verhaltensmodifikationen.

Dissertation Math-Nat-Fak Uni Düsseldorf.

-

Oeser, Erhard (1981) Kausalität und Wahrscheinlichkeit In (190-220)

Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Otto, H. (1998) Kausalität und Zurechnung. In (395-416): Zaczyk R.,

Köhler M., Kahlo M. (eds) Festschrift für E. A. Wolff. Berlin:

Springer.

-

Pauli, Wolfgang (1984) Raum, Zeit und Kausalität in der modernen

Physik. In (64-75) Physik und Erkenntnistheorie. Springer.

-

Pawlow schreibt (orig. 1936, dt. 1972) Der bedingte Reflex. In (203-220)

Pawlow, Iwan Petrowitsch (orig. 1936, dt. 1972) Die bedingten Reflexe.

Die grundlegenden Forschungen des russischen Nobelpreisträgers. München:

Kindler.

-

Pearl, Judea (2000) Vausality Models, Reasoning, and Inference. Cambridge

University Press.

-

Piaget, Jean (fr. 1950, dt.1975) Realität und Kausalität. In

(257-337) Die Entwicklung des Erkennens II. Das physikalische Denken. Gesammelte

Werke 9. Stuttgart: Klett.

-

Planck, Max (1937) Der Kausalbegriff in der Physik. Leipzig: Barth.

-

Planck, Max (1932) Die Kausalität in der Natur. Vortrag in London

am 17.6.1932. Abgedruckt in: (250-269) Planck, Max (1970) Vorträge

und Erinnerungen. Darmstadt: WBG.

-

Posch, Günter (1981, Hrsg) Kausalität. Neue Texte. Stuttgart:

Reclam.

-

Posch, Günter (1981) Zur Problemlage beim Kausalitätsproblem.

In (9-29) Posch, Günter (1981, Hrsg)

-

Reichardt, Jan-Ole & Friedrich, Daniel (2016) Handlungsursachen.

In (83-90) Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016,

Hrsg.) [RS: an einigen Stellen problematisch]

-

Rosenberg, Alexander (1981) Kausalität und Handlungsanweisungen. Ein

Beitrag zur Begriffsklärung In (304-315) Posch, Günter (1981,

Hrsg)

-

Reichardt, Jan-Ole & Friedrich, Daniel (2016) Handlungsursachen.

In (83-90) Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016,

Hrsg.)

-

Reichenbach, Hans (dt. 1968, engl. 1951) Der Aufstieg der wissenschaftlichen

Philosophie. Braunschweig: Vieweg.

-

Riedl, Rupert (1981, 3.A.) Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen

Grundlagen der Vernunft. Berlin: Parey.

-

Russell, Bertrand (1912) On the Notion of Cause, in: Proceedings of the