(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=08.09.2003 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 02.09.23

Impressum: Diplom-Psychologe und Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang _Beweis in PPP_Datenschutz_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_Service_iec-verlag__Wichtiger Hinweis zu Links und zu Empfehlungen

Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie

Blicke über den Zaun zum Auftakt für eine integrative

psychologisch-psychotherapeutische Beweislehre

aus allgemein integrativer psychologisch-psychotherapeutischer

und einheitswissenschaftlicher

Sicht

Einführung, Überblick, Verteilerseite Beweis und beweisen

von Rudolf Sponsel, Erlangen

Hinweis: Wenn nicht ersichtlich werden (Externe Links) in runden und [interne IP-GIPT Links] in eckige Klammern gesetzt, direkte Links im Text auf derselben Seite sind direkt gekennzeichnet. In dieser Übersichtsarbeit wird das Thema im Überblick gesamtheitlich aus einheitswissenschaftlicher Perspektive dargestellt. Im Laufe der Zeit folgen weitere Ausarbeitungen. Ausarbeitungsgrad 1-(2)

Inhaltsübersicht

- Einstieg Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie mit einigen Einstiegs- und Beispielfragen.

- Vorbemerkung zur Begrifflichkeit Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie.

- Das Leib-Seele-Problem und seine Lösung in der allgemein-integrativen Psychologie.

- Einige psychologische Einstiegsfragen.

- Grundlegende psychologische Beweisfragen.

- Allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel.

- [Beweisparadigma Elementare denkpsychologische Untersuchung des Verstehensprozesses.]

- [VV0 Verstehens-Versuch 0]

- [VV1 Verstehens-Versuch 1 Vorgang verstehen]

- [VV2 Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung, Kausalität verstehen.]

- [VV3 Verstehen Versuch 3 wesentlich und unwesentlich unterscheiden lernen]

- Die zentrale Beweisfrage der Psychologie lautet: wie kann eigenes und fremdes Erleben bewiesen werden?

- Das individuelle Erlebensproblem.

- Kennzeichnen des Erlebens.

- Unterscheidung innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888).

- Meta-Ich und zweie ICHe-Modell.

- Indizien für Selbstbeobachtungen.

- Erfassen und Verstehen fremden Erlebens.

- Wie ist Kommunikation möglich?

- Paradigmatische Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie.

- Allgemeiner Diagnosenbegriff: Feststellung von Tatsachen.

- (1a) Ein Sachverhalt liegt (nicht) vor ( Tatsache liegt vor bzw. nicht).

- (1b) Ein Sachverhalt liegt (nicht) in dieser oder jener Ausprägung vor.

- Beweis Paradigma Tatsachen-Diagnose.

- Beweis Paradigma Symptom Diagnose.

- Beweis Paradigma Syndrom Diagnose.

- Beweis Paradigma Krankheits-Diagnose.

- Beweis Paradigma Wirkungen der Krankheit.

- Beweis Paradigma Prüfung von Mitteilungen über das Erleben.

- Kommunikations- und Denkebene.

- Gegenbeispiele für nur scheinbare Einwendungen als Ausdruck für ungewöhnliche, kaum glaubliche Ereignisse.

- Umschreibungen emotionaler Ebene (schwer in Worte zu fassen).

- Entstehen von Zweifel und Irritationen.

- Beweis-Paradigma Ausführung nach Aufforderung oder - allgemeiner - Reiz-Reaktions-Schemata.

- Beweis-Paradigma Bio-Aktivitätsspur.

- Beweis-Paradigma Anlage-Umwelt.

- Unterscheidungen im Erleben und die Bewusstseinselemente.

- Überblick über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren.

- Normierung der verschiedenen Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren.

- Praktisch-Systematische und psychotherapiepraxisrelevante Terminologievorschläge.

- Unterscheidung innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888).

- Ein 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender Aufmerksamkeit.

- Methodische Anleitungsskizze zum 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge:

- (1) Freischwebende Aufmerksamkeit.

- (2) Bemerken, abrufen oder Erzeugen einer Bewusstseinsfigur aus dem Hintergrund oder der Vielfalt der Bewusstseinsinhalte

- (3) Auswählen und Richten der Aufmerksamkeit auf die bemerkte Bewusstseinsfigur, wodurch zugleich ein erstes, grobes Klassifizieren stattfindet.

- (4) Näheres Klären der ausgewählten und grob klassifizierten Bewusstseinsfigur.

- (5) Identifikationsfunktion des Denkens.

- (6) Arbeiten bzw. Weiterarbeiten mit dem identifizierten geistigen Modell (Denkinhalt).

- (7) (Vorläufige) Beendigung und (Zwischen-) Ergebnis der Weiterverarbeitung.

- Die Notwendigkeit international ratifizierter operationaler Normierungen.

- Beweisbeispiele und Sätze der Psychologie:

- Beispiel: Erinnerungsbild und Wiedererkennen (Ziehen 1924).

- Beispiel: Beweis-Versuch Wiedererkennen.

- Beispiel: Sich selbst erkennen.

- Beispiel: Was beweisen die Vergessenskurven von Ebbinghaus ?.

- Beispiel: Was beweist das Milgram Experiment ?

- Beispiel: Was beweist der Zeigarnik-Effekt?

- Beispiel: Was beweist die Ausführung eines posthypnotischen Befehls ?

- Beispiel: Was beweisen die Worte, die ein dreijähriges Kind aussprechen kann ?

- Beispiel: Wie kann man einen "freien Willen" beweisen ?

- Beispiel: [>Differentialdiagnostik zwischen Wunsch und Wille]

- Beweisgrundlagen, -fragen und Beispiele Forensische Psychologie und Psychopathologie.

- (1) Rechtliche und kriminologische Beweisprinzipien und Regeln.

- (2) Zuordnungsproblem Rechtsbegriffe und Bereichsbegriffe.

- (3) Mindestanforderungen an forensisch-wissenschaftliche Gutachten.

- (4) Beweisbeispiele Forensische Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie.

- Beispiel: Wie beweist man, was für eine Bindung ein Kind an Bezugspersonen hat?

- [> Kindeswohl-Kriterien]

- [> Über Bindung, Beziehung und das Messen inder Psychologie.]

- [> Grundprobleme der Bindungsforschung. Eine allgemeine und integrative Forschungshypothese zur Bindung. Bindungsforschung im Internet (Auswahl).]

- [> Bindungs-Paradoxa, pathologische Bindungen und andere nicht ohne weiteres verständliche Bindungserscheinungen - auch im Alltag.]

- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]

- Beispiel: wie beweist man die Glaubhaftigkeit einer Aussage? [> Aussagepsychologie]

- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]

- Beispiel: Wie beweist man, ob im Zeitraum t eine Hörigkeitsbeziehung vorlag ? [> Kommentierte Literaturübersicht Hörigkeit.]

- Beispiel [> Schuld-un-fähigkeit]

- Beispiel [> Einsichtsfähigkeit]

- Beispiel [> Polygraph]

- Beweisbeispiele Psychopathologie.

- Beweisbeispiele Psychotherapie

- Zustand der Psychowissenschaften.

- Literatur.

- Querverweise.

Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Erlebensstufen.

Überblick der bearbeiteten Themen:

- Überblick der bearbeiteten Beweis-Themen:

Einstieg

Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie

mit einigen Einstiegs- und Beispielfragen

_

(Dedekind Was sind und sollen die Zahlen? 1872, Vorwort erster Satz).

Diese Seite dient der Vorbereitung für die Seiten Sätze der Psychologie, die aus Übersichtsgründen extra angelegt werden. Die Formulierung Sätze der Psychologie sind in Wortlaut und Begriff bewusst der Mathematik entlehnt. Satz heißt: es muss bewiesen werden, sonst bleibt es eine Behauptung, Meinung, Vermutung, Phantasie. Die Seiten Sätze der Psychologie sollen zeigen wie es geht.

Der allgemeine und alltägliche Beweisbegriff

Ein Beweis liefert sicheres und abschließendes Wissen zu einem

Sachverhalt.

Vorbemerkung

zur Begrifflichkeit Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie

Die treffliche Kurzdefinition der Psychologie besagt: Psychologie ist

die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Die Psychopathologie kann entsprechend

als die Wissenschaft vom gestörten oder kranken Erleben und Verhalten

definiert werden. Historisch gibt es einen medizinischen, psychiatrischen

Zugang zur Psychopathologie und einen in den letzten Jahrzehnten u.a. durch

die Entwicklung der psychologischen Psychotherapie deutlich zugenommenen

psychologisch-psychotherapeutischen, was sich auch durch entsprechende

Kooperation in der Praxis zeigt. Die Voraussetzungen des § 63 wurden

traditionell und in der Hauptsache von (forensischen) PsychiaterInnen bearbeitet,

ihr Anteil dürfte an die 90% liegen mit abnehmender Tendenz, besonders

bei Prognosegutachten. Aber die MedizinerIn ist natürlich immer dann

die HauptansprechpartnerIn, wenn organische Störungen zu untersuchen

oder zu behandeln sind.

Das Leib-Seele-Problem und seine

Lösung in der allgemein-integrativen Psychologie

Seele und Geist sind "nur" eine besondere Perspektive oder Dimension

hochentwickelter körperlicher Organisation, besonders des Gehirns.

Man kann körperliche Vorgänge physikalisch, chemisch, biologisch,

medizinisch oder psychologisch beschreiben. Körperlichkeit ist in

diesem Modell fünfdimensional (> Axiome

I, II, III, ... ). Siehe hierzu bitte weiter: Die

Realität des Psychischen und die Theorie der zwei Welten.

Einige psychologische

Einstiegsfragen

Wie gehts? "Gut." Stimmt das wirklich oder

ist das nur eine oberflächliche Floskel? Wie prüft man das? Man

sollte denken, die Frage: [Wie

geht es Ihnen?] ist ganz einfach. Doch dies täuscht. In dieser

simplen Frage stecken viele Grundprobleme der Psychologie.

Lieben. Ein junger Mensch sieht in den

Medien des öfteren, daß sich zwei näherkommen, Zärtlichkeiten

austauschen und dann sagen, sie liebten sich. Tun sie das wirklich? Was

heißt das lieben? Wie wird das erlebt, gefühlt, erfahren? Wie

unterscheide ich 'echte' Liebe von bloßer Begierde, einem Gesellschaftsspiel

oder von '[Verliebtheit]'?

Vergessen. Ein Mensch beklagt sich,

daß er sich Namen so schwer merken kann? Stimmt das? Und falls es

stimmt, woher rührt das? Und wie könnte es verbessert werden?

Verlegen. Eine andere lästige Variante

des Vergessens - nicht nur, wenn man an [AD-H-D]

leidet - ist das Verlegen wichtiger Gegenstände, wie z.B. Schlüssel,

Brieftasche, Führerschein u.ä. Wie kann man sich das erklären?

Was kann man dagegen tun?

Verlernen. Jemand habe sich durch Lernen

eine Fertigkeit angeeignet und merke zwischenzeitlich, daß diese

Fertigkeit mit mangelnder Anwendung nachläßt. Ist dieses Phänomen

bekannt? Wie kommt es zu diesem 'verlernen'? Warum vergessen Menschen?

Kann dieses Vergessen aufgehalten werden? Wie geht das?

Depressiv. Ein Mensch kommt in die

Therapie, weil, wie er sich ausdrückt, depressiv sei. Was meint er

damit? Wie können wir überprüfen, wie diese Depression erlebt,

erfahren und gelebt wird?

Identität. Woher weiß ich,

wer ich bin und daß ich der bin, der ich schon immer war? Diese Frage

mag idiotisch finden, der noch nie das Problem hatte, an seiner Identität

zu zweifeln und sich darüber noch nie Gedanken machte (muß man

auch nicht). Trotzdem ist Frage, wie es kommt, daß die Menschen sich

als immer dieselben erleben, obschon sie sich doch dauernd verändern

und älter werden, psychologisch sehr interessant und gemahnt sogar

in gewisser Weise an ein [Wunder

II]. Gibt es so etwas wie einen Identitäts-'Chip' im Gehirn, der

z.B. durch eine fortschreitende Alzheimer'sche Erkrankung zerstört

wird? Wie ist das mit der Identität bei posthypnotischen Befehlen,

bei multiplen Persönlichkeiten, dissoziativen Störungen und schizophrenen

"Bewußtseinsspaltungen" (was korrekter Identitätsaufspaltungen

heißen sollte)?

Nicht gewollt. Jemand fährt

einen anderen Menschen tot und sagt, daß er das nicht gewollt habe.

Jemand vergißt einen Termin und entschuldigt sich, dies sei nicht

seine Art, und schon gar nicht seine Absicht gewesen. Nicht-gewollt haben

spielt eine wichtige Rolle im Strafrecht, wenn es um die Frage - verminderter

- Schuldfähigkeit geht. Soll man auch Verantwortung tragen, wenn man

etwas tatsächlich nicht gewollt hat? Gibt es ein [unbewußtes]

Wollen? Und sind wir dafür verantwortlich? Was heißt das? Wie

prüft und beweist man das? Was bedeutet es, zu sagen, wir hätten

einen [freien

Willen]?

Grundlegende psychologische Beweisfragen

Die Psychologie ist eine ziemlich junge Wissenschaft und ihr 'Geburtsjahr' wird gewöhnlich mit 1879 angegeben als Wilhelm Wundt (Arzt, Philosoph, Psychologe) das erste psychologische Laboratorium an der Leipziger Universität - zunächst mit privaten Mitteln - einrichtete.

Wie oben ausgeführt ist die Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten (Bühler 1927). Während das Verhalten für sich genommen einfach zu beweisen ist, man beobachtet es oder zeichnet es auf (Video, Film), ist das mit dem Erleben unvergleichlich schwieriger. Hier kann aber der Zusammenhang zwischen Erleben und Verhalten sehr hilfreich und nützlich sein, wie man durch Beispiele einfach verstehen kann. Sagt A etwa zu B: "Hast Du mich gehört?" und B antwortet: "Ja", dann dürfen wir annehmen, B hat A verstanden (seine Frage erlebt) und B hat ein Motiv, A zu antworten, sonst hätte er nicht "Ja" gesagt. Wissen wir noch, was dieser Nachfrage vorausging, A fragte B: "Ist der Kaffee schon fertig?", so wissen wir, dass die Bestätigung, dass B A gehört hat, noch keine Antwort ist. Es steht noch aus ein: "Ja", "Nein", "Ich weiß es nicht", "bald", "gleich" ...

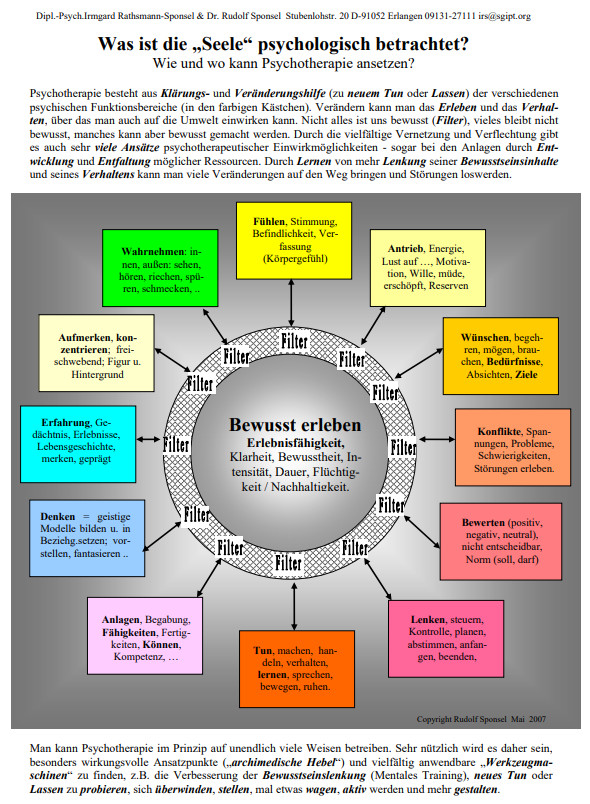

Das Beweisthema spielt in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie grundsätzlich eine vielfältige und schwierige Rolle: vom wissenschaftlichen Beweis psychischer Sachverhalte - z.B. lernen, [fühlen], [wünschen, wollen], [lenken], [bewußt sein], fähig sein = können, vergessen, wahrnehmen - Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten bis hin zu den Fragen, welche subjektiven Überzeugungsgrade man unterscheiden könnte und sollte und wie man ihre Existenz und Anwendung in Abhängigkeit dieser oder jenen subjektiven Bedingungen beweisen kann? Aber in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird der psychologische Beweis faktisch so gut wie nicht bearbeitet.

Die Probleme einer intersubjektiv kommunizierbaren wissenschaftlichen

Erforschung des Erlebens sind in der Tat objektiv extrem schwierig, so

daß es nicht so verwunderlich ist, daß viele daran scheiterten

und manche verzweifelten - am radikalsten und nachhaltigsten der Behaviorismus,

der sogar versuchte, eine Psychologie ohne Seele und Geist aufzubauen -

ein paradoxer Widerspruch in sich.

Hinzu kommt, dass das Beweisthema in den empirischen

Wissenschaften und ihren Wissenschaftstheorie unangemessen bearbeitet wurden

(> Falsifikationsprinzip,

Induktion).

Dabei kann man die Leitidee allgemeinen Beweisens ganz einfach verstehen:

Vorbild für Beweis und beweisen sind Mathematik und Logik. Das gilt für alle Wissenschaften und natürlich auch für die Psychologie, denn es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Beweisen in Mathematik oder Logik und den empirischen Wissenschaften. Denn für alle wissenschaftliche Erkenntnis gilt Dedekinds oben zitiertes Prinzip und die allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur. Leider beschäftigt man sich in der Psychologie bislang mehr mit nichtssagenden Signifikanztests oder dubios-läppischen Faktorenanalysen, statt endlich die wissenschaftliche Fundamente zu entwickeln und zu beweisen.

| Wissenschaft [IL] schafft Wissen und dieses hat sie zu beweisen, damit es ein wissenschaftliches Wissen ist, wozu ich aber auch den Alltag und alle Lebensvorgänge rechne. Wissenschaft in diesem Sinne ist nichts Abgehobenes, Fernes, Unverständliches. Wirkliches Wissen sollte einem Laien vermittelbar sein (Laien-Kriterium). Siehe hierzu bitte das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergeben." |

| Allgemeine

wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel

(Quelle)

Sie ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbar nachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. Dies kann man auch methodisches Vorgehen nennen, was nichts anderes heißt, als Schritt für Schritt, ohne Lücken, von Anfang bis Ende, Wege und Mittel zum (Erkenntnis-) Ziel anzugeben . |

LK. Laien-Kriterium. Wünschenswert

ist weiterhin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Laien erklärbar

sein sollten. Psychologisch steckt dahinter: wer einem Laien etwas erklären

kann, sollte es wohl selbst verstanden haben. Siehe

hierzu bitte auch das Hilbertsche

gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein

zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft

sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann

verständlichen Sprache wiedergegeben."

- Behauptung (die man beweisen will) und, falls bewiesen, in einen Satz mündet.

- Axiome, die für den Beweis gebraucht werden

- Schon bewiesene Sätze, auf die man beim Beweis zurückgreift. Satz hat in der Mathematik die Bedeutung, das der in dem Satz ausgedrückte Sachverhalt bewiesen ist.

- Weitere oder sonstige Voraussetzungen, die für den Beweis nötig sind.

- Korrekte Definitionen der Begriffe, die in dem Beweis verwendet werden.

- Schlussregeln, die man beweisen benutzt.

Beispiele Beweisskizzen

Namen bedeutet im folgende nicht nur Eigennamen, sondern allgemeiner,

Namen für Begriffe, die Sachverhalte kennzeichnen, z.B. Hund, Baum,

finster, Angst, ....

Wahrnehmungen identifizieren

- Beispiel: Der Hund des Nachbarn

Satz (Behauptung): Um Wahrnehmungen wieder zu erkennen, bedarf es keiner

Namen für die Wahrnehmungen. Das ist ein ziemlich allgemeiner und

grundlegender Satz. Wie beweist man diesen? Betrachten wir zunächst

das

Beispiel: Um den Hund des Nachbarn als den Hund

des Nachbar zu identifizieren braucht man keine Namen. Man muss nicht wissen

wie der Hund heißt, falls er einen Namen hat.

Axiom: es gibt Wahrnehmungen

Voraussetzungen:

- das Wahrnehmungssystem ist intakt und funktioniert.

- Es gibt den Hund des Nachbarn.

- Der Wahrnehmende hat den Hund des Nachbarn mehrfach gesehen.

- Der Wahrnehmende sieht den Hund des Nachbarn.

- Man braucht eine Präsentationssituation.

- Man braucht eine Prüffrage zum Wiedererkennen, z.B. zu wem gehört dieser Hund, den Sie gerade gesehen haben?

Anmerkung: Ein starkes Indiz, dass man zum wahrnehmenden Identifizieren keine Sprache braucht (ausgenommen die Sprache des Geistes: das Denken), sind die Tiere in der Natur, die sich ihrer Umgebung ja orientieren müssen, um zu überleben.

Namen fuer Erlebenssachverhalte

Voraussetzung für das Sprechen ueber sein Erleben

Satz (Behauptung): Um über sein Erleben zu sprechen, braucht man

Namen, die Erlebenssachverhalte beschreiben. Hier kann man fragen, ob diese

Behauptung nicht allgemein für alles Sprechen gilt. Wenn das so wäre,

dann gälte es natürlich auch für das Sprechen über

Sachverhalte des Erlebens.

Erlebenssachverhalte

verstehen

heißt ihre Namen und Bedeutung kennen

Satz (Behauptung): Damit man von anderen in Bezug auf Mitteilungen

seines Erlebens verstanden wird, müssen diese die Namen der Erlebenssachverhalte

und ihre Bedeutung kennen. In der Regel muss das zumindestest in wissenschaftlichen

Zusammenhängen geprüft werden, eine uralte, aber immer noch aktuelle

und gültige Forderung

von Aristoteles. Im Alltag versteht man sich meistens - oder

glaubt es zumindest (> Die

Sicherung des Verstehens zum Zwecke forschender Kommunikation).

Die zentrale

Beweisfrage der Psychologie lautet: wie kann eigenes und fremdes Erleben

bewiesen werden?

Weitere, sich daraus ergebende Fragen betreffen den Existenzbeweis

der elementaren psychologischen Erlebenselemente: erleben von wahrnehmen,

erleben von empfinden, erleben von wünschen, erleben

von denken, erleben von erinnern, erleben von vorstellen,

erleben von fantasieren, erleben von fühlen, erleben

von Stimmung, erleben von Befindlichkeit und Verfassung,

erleben von Ruhe und Bewegung, erleben von Lage und

Gleichgewicht,

erleben von Konflikt, erleben von Bedürfnissen,

Absichten,

Zielen

und Plänen, erleben des Abwägens, erleben des Entscheidens

und Entschließens, erleben des Wollens und des Handelns,

erleben der eigenen Identität, erleben der eigenen Fähigkeiten

und Fertigkeiten, erleben des Verhaltens ...

Im engen Zusammenhang mit dem Erleben der Menschen

steht die Beweisfrage, wie dieses Erleben biologisch fundiert ist bzw.

in welchem Zusammenhang das Seelisch-Geistige mit dem Biologischen steht?

Sind es "nur" zwei Erscheinungsformen ein- und desselben? Erleben oder

allgemeiner das Leben ist an den Körper, an die Materie gebunden,

genauer an den Leib als beseelter Körper. Ist der Mensch tot, ist

sein Er-Leben und sein Leben erloschen.

Ist das Erleben "nur" eine besondere Ausdrucksform

oder Funktion biologischer Organisation oder wird durch die biologische

Organisation eine "eigene", psychologische

Welt

erzeugt? Wie soll man sich diese vorstellen? Und was heißt eine "eigene"

Welt? Geistesgeschichtlich ist hier das sog. Leib-Seele-Problem angesprochen.

In welcher Beziehung stünde diese "eigene psychologische" Welt zur

biologischen Welt?

Die Grundprobleme der Erlebenspsychologie sind einfach

zu formulieren, aber sehr schwierig zu lösen.

Das individuelle Erlebensproblem

Wie erfahre, erkenne, bemerke ich mein Erleben?

- Das Erleben ist sehr unscharf und flüchtig,

- Sobald wir uns Erlebensinhalten zuwenden, werden diese durch eben diese Zuwendung beeinflusst und verändert.

- Der zweite Punkt bedeutet ein Spaltungs-Modell vom Typ Erlebender und Beobachter in einem. Die bewusste Reflexionsmöglichkeit, sein eigenes Erleben zum Gegenstand einer Betrachtung zu machen, beinhaltet sowohl eine Spaltung als auch (mindestens) einen 2-Ebenenprozess (multi-tasking Typ 2).

- Wie kann ich selber sicher sein über mein Erleben? Hier wird einerseits angesprochen das Identitätsproblem und anderseits das Icherleben, das in der Psychopathologie und bei manchen Störungen eine wichtige Rolle spielen kann. Es kommt aber auch im psychologischen Normal- oder Grenzbereich vor, wenn sich z.B. jemand fragt: "wer bin ich eigentlich?" oder "Was will ich eigentlich?" Hier ist dann das Selbstbewusstsein im psychologisch engeren Sinne angesprochen.

Unterscheidung

innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888)

Ein allgemeines Hauptproblem der Erlebens- wie speziell auch der

Denkforschung

ist, dass Erleben und Denken teilweise nicht bewusst, schwer genau wahrzunehmen,

unscharf und flüchtig und meist schnell erfolgt. Geht man von einer

Bewusstseinseinheit aus, die Frage scheint mir wissenschaftlich noch nicht

geklärt, scheint es zudem so als wäre es nicht möglich zu

erleben und zugleich dieses Erleben meta-zu-erleben, was sowohl

eine Spaltung (Objekt- und Metaebene) als auch Erkennensprozesse voraussetzt.

Das ist der Kern des alten und im Prinzip noch aktuellen Streites um die

Introspektion: wie kann Selbstbeobachtung möglich sein? Die innere

Wahrnehmung ist das Fundament der Psychologie, wie schon Wundt 1888 - in

Selbstbeobachtung

und innere Wahrnehmung - eine Auseinandersetzung mit Volkelt - in Philosophische

Studien 4, S. 299. - sehr deutlich gemacht hat:

- „Es braucht ja die innere Wahrnehmung darum, weil man ihr die wesentlichen

Eigenthümlichkeiten der Beobachtung abspricht, deshalb noch nicht

niedrig gestellt oder verächtlich behandelt zu werden. Letzteres wäre

gewiss um so weniger gerechtfertigt, weil, vor allem in der vorhin beschriebenen

Verbindung mit der Reproduction, die innere Wahrnehmung nicht nur ein unerlässliches

Hülfsmittel, sondern sogar das Fundament der ganzen Psychologie ist..“

Ich halte fest: Wundt sieht die Fähigkeit der inneren Wahrnehmung

als Fundament der ganzen Psychologie. Direkte Beobachtung des eigenen Erlebens

hält Wundt nicht für möglich. Aber es gibt die Möglichkeit

über das kurzfristige Erinnern eine Selbstbeobachtung zu konstruieren.

Erleben -> innere Wahrnehmung -> merken -> erinnern als Selbstbeobachtung.

Grundsätzlich muss aber auch noch untersucht werden, ob nicht ein

Meta-Ich

und damit zwei ICHe denkbar und und vielleicht auch möglich sind.

Damit wäre die Selbstbeobachtungsfrage einfach gelöst: Das Meta-Ich

beobachtet in diesem Modell das ICH-Erleben.

Meta-Ich und zweie ICHe-Modell

Aus der Technik, aber auch aus der Biologie wissen wir: es gibt Vorgänge

und ihre Beobachtung Kontrolle (Regelungstechnik, Steuerungstechnik). So

gesehen sollten problemlos zwei Ich-Systeme, ein Ich des Erlebens und ein

Meta-Ich, das dieses Erleben beobachtet und kontrolliert, gedacht werden

können.

Indizien für Selbstbeobachtungen

Es gibt einige gute Gründe aus unser aller Alltagserleben

für die Möglichkeit, dass es meta-erleben und -denken gibt: Wir

scheinen nämlich - wenigstens gelegentlich - zu merken:

- ob wir richtig denken oder nicht, wir halten dann inne und prüfen

- ob wir an einem Problem hängen, ob wir vorwärts kommen oder nicht,

- ob wir noch bei der Sache oder einer Ablenkung gefolgt sind

Das alles sind Metaphänomene. Aber es ist nicht ganz klar:

stellen diese sich nach dem Erlebensvorgang ein oder schon während

des

Erlebens. Beide Varianten gibt es wohl. Eine andere Möglichkeit ist,

dass das Bewusstsein aus mehreren hierarchischen Ebenen besteht oder dass

es mehrgleisiges erleben und denken ("multi-thinking" analog "multi-tasking")

gehen kann, obschon wir durch die Hypnoseforschung und Hypnosepraxis eigentlich

darauf eingestellt sein sollten, dass das Bewusstsein mehrere Formen annehmen

kann und mehrere Ebenen oder Schichten hat. Auch das Phänomen mehrfach

in- oder hintereinandergeschachtelter Erlebnisketten geht in die genannte

Richtung: ich nehme wahr - ich denke über die Wahrnehmung nach - ich

nehme wahr, was ich denke - ich denke weiter - ich merke ich komme nicht

vorwärts. Was ist das, wenn ich wahrnehme, was ich denke oder eröffnet

diese Frage nur ein neues Scheinproblem?

Anmerkung: das grundsätzlichere erkenntnistheoretisch-existenzielle Problem sei nur am Rande erwähnt: Die Frage, 'bin' ich, weil ich denke und zweifeln kann? ([Descartes]), beschäftigte jahrtausende lang die Philosophen, die es allerdings ganz überwiegend am Schreibtisch und durch nachdenken zu lösen versuchten und wahrscheinlich schon deshalb scheitern mußten. Denn Wissenschaft treiben ist ein dialogischer, kommunikativer, interaktiver und handlungsorientierter Prozeß mit Kommunizieren von beobachten, experimentieren, dokumentieren und vorhersagen, um Tatsachen, Gesetz- und Regelhaftigkeiten zu finden, zu bestätigen oder zu verwerfen.

Anmerkung: [> Beweis,

daß Empfindungen eine eigene Erlebniskategorie sind und nichts mit

denken zu tun haben]

Erfassen und Verstehen fremden Erlebens

- Die Grundfrage lautet: wie funktioniert verstehen fremden Erlebens? Im Grunde gibt es bislang keinen exakten Zugang zum subjektiven fremden Erleben: was im anderen letztlich und wirklich vorgeht, ist uns - derzeit - nur ungefähr erschließ-, nach- und miterlebbar mit allen objektiven Schwierigkeiten und Fehlermöglichkeiten, die dieser Sachverhalt und die Sprache, die ihn zu erfassen sucht, mit sich bringen.

- Unmittelbar an die Grundfrage ergibt sich: Wie kann ich sicher sein über fremdes, mitgeteiltes Erleben? Wie kann fremdes Erleben evaluiert und bewiesen werden? Das ist z.B. sehr wichtig in der Psychodiagnostik, Psychotherapie und in der forensischen Psychopathologie.

Rudolf Carnaps Analyse der

Zugangswege zum fremden Erleben.

In seinem berühmten Büchlein Scheinprobleme in der Philosophie.

Das Fremdpsychische und der Realismusstreit, erste Auflage 1928 (2.

1962) analysiert Carnap die Bedingungen und Möglichkeiten einer Erkenntnis

des Fremdpsychischen:

"Die folgenden Überlegungen sollen den Nachweis für die These führen: der erkenntnistheoretische Kern jeder konkreten Erkenntnis von Fremdpsychischem besteht ans Wahrnehmungen von Physischem; oder: das Fremdpsychische tritt nur als (erkenntnistheoretischer) Nebenteil von Physischem auf. Zum Zwecke dieses Nachweises ist zunächst eine logische Zerlegung, dann die erkenntnistheoretische Zerlegung vorzunehmen.

Wenn ich ein "Wissen um ein konkretes Fremdpsychisches habe, d. h. um bestimmte Bewußtseinsvorgänge (oder auch Unbewußtes) eines anderen Subjektes A, so kann ich dieses Wissen auf verschiedene Weise erworben haben. Erstens erfahre ich Fremdpsychisches, wenn A mir seine Bewußtseinsvorgänge mitteilt (mein Erlebnis dabei heiße E1); ferner aber auch ohne Mitteilung, wenn ich Ausdrucksbewegungen (Mienen, Gesten) oder Handlungen des A wahrnehme (E2). Zuweilen kann ich auch (vermutungsweise) ein Wissen um die Bewußtseinsvorgänge des A haben, wenn ich seinen Charakter kenne und außerdem weiß, unter welche äußeren Bedingungen er jetzt geraten ist (E3). Einen anderen Weg zur Erkennung von Fremdpsychischem gibt es nicht. (Von der Telepathie sei hier abgesehen, da sie zumindest [>32] im wissenschaftlichen Verfahren nicht als Erkenntnismittel für Fremdpsychisches angewendet wird.)"

Carnap bestimmt damit aber nur grob die Bedingungen und Möglichkeiten.

Ungeklärt bleibt die praktisch wichtige und entscheidende Frage richtiger

Interpretation und Verständigung. Die Frage bleibt: wie ist - wechselseitiges

- verstehen möglich? Was genau heißt verstehen? Und wie lässt

sich verstehen evaluieren, absichern?

Wie ist Kommunikation möglich ?

Vorbereitender Exkurs

Homonyme:

Die Worte können metaphorisch als die Kleider der Begriffe

angesehen werden. Begriffe sind Merkmalseinheiten oder Bedeutungen. Bei

psychologisch strenger Betrachtung hat ein Wort so viele unterschiedliche

Begriffe, wie es Subjekte gibt, die es benutzen, wobei sich die Bedeutungen

im zeitlichen Verlauf auch noch mehr oder minder ändern können.

Deshalb behält Aristoteles Empfehlung

auch seine zeitlose Richtigkeit:

|

|

"Nun müssen diejenigen, welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; |

Aristoteles formuliert das Problem sehr klar, aber er gibt keine Lösung. Denn es stellt sich natürlich die Frage, wie man das macht, sich auf genau eine Bedeutung zu verständigen. Mit anderen Worten: wie genau geht praktisch erklären der einen Bedeutung, in der man das Wort zu gebrauchen wünscht?

Grundproblem Begriffsverständnis:

Verstehen

ist ein grundlegender Begriff, der nur auf dem ersten Blick klar scheint.

Tatsächlich dürfte es in den meisten Situationen so sein, dass

wir zwar meinen oder glauben, zu verstehen - aber verstehen wir "wirklich"?

Wie können wir prüfen, ob wir "wirklich" verstehen? Wie macht

man das? Die einfachste Möglichkeit, verstehen zu prüfen, geht

über das Verhalten oder Handeln.

Wie kann man feststellen und ermitteln, welchen Begriff

ein Kommunikator mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle

eines Wortes verbindet? Das Problem hat in allen Wissenschaften, die mit

Erleben und Verhalten zu tun haben, eine kaum zu überschätzende

Bedeutung.

Aus dieser Fragestellung ergibt sich sofort die

nächste und noch grundlegendere Frage: was können oder sollen

wir unter einem

Begriff verstehen? Eine Idee, eine Vorstellung,

ein kognitives Schema, eine mehr oder minder deutliche Merkmalskombination

in dieser oder jener Kommunikationssituation? Auf den ersten Blick scheint

intuitiv klar, was wir unter einem Begriff verstehen können, etwa

dadurch, dass wir Beispiele und Gegenbeispiele für Begriffe angeben

können, z.B. Baum, Anfang, und, .... Tatsächlich geben wir beim

Kommunizieren aber

nur Worte an. Worte sind aber nur die

"Kleider" der Begriffe. Sie repräsentieren oder bezeichnen

einen Begriff, aber welchen nun genau? Man könnte auch sagen, mit

Worten

rufen wir in unserem Geist, in unserem Gedächtnis, in unserer Erfahrung

Begriffe auf. Aber welche? Wie geschieht das? Wie können wir prüfen,

welcher Begriff sich bei diesem oder jenen Menschen, in dieser oder jener

Situation, mit diesem oder jenem Wort verbindet? Fragen wir nach und ausführlicher,

erhalten wir als Antwort wiederum Worte, so dass sich ein sog. unendlicher

Regress, ein nicht endender Frage- und Wortkreislauf anbahnt. Aus empirisch-

operational- wissenschaftlicher Sicht sind daher vor allem solche Methoden

erwünscht, die nicht nur eine Prüfung gestatten, sondern auch

ein Ende haben. Beispiel: Es bestehe die Aufgabe darin, aus drei Gegenständen,

die blau, rot und gelb sind, einen auswählen. Aus der Wahl lässt

sich bei farbtüchtigen Probanden und ehrlichen schließen, ob

z.B. die Begriffe blau, rot, gelb zur Verfügung stehen. Relativ einfach

erscheinen hierbei Begriffe, die Äußeres, Wahrnehmbares, Zeigbares

betreffen. Sehr viel schwieriger wird es, wenn die Begrifflichkeit von

Innerem, Erleben, Gefühlen oder Stimmungen, Wünschen, Bedürfnissen

oder Zielen zu überprüfen sind.

Fuzzy-Begrifflichkeit

im Alltag. In alltäglichen kommunikativen Situationen begnügt

man sich meist mit einem ungefähren Verständnis, d.h. man prüft

hier meist gar nicht, was gemeint ist, sondern nimmt eine Bedeutung einfach

an. In der Psychodiagnostik und Psychotherapie kann dies sehr problematisch

werden, weil man möglicherweise nur meint, sich zu verstehen.

Fragt man etwa:

Welche Gefühle kennen Sie? und fragt nicht:

Welche

Gefühle kennen Sie vom eigenen Erleben her? kann man Antworten

bekommen, die nur den Wortschatz der Gefühle einer Person repräsentieren,

aber nicht das Erleben. Fühlprobleme werden so vielleicht übersehen.

Andererseits ist die Idee reizvoll, dass die Alltagswelt

vielleicht gerade deshalb praktisch so gut funktioniert, weil man sich

mit dem Ungefähren begnügen kann. Man konnte oben schön

sehen, dass die Dinge vielleicht erst dann richtig schwierig werden, wenn

man sie genau und ausdrücklich zu erfassen sucht. Vielfach gibt es

keinerlei Probleme zu verstehen, was jemand meint, auch wenn viele objekt-

und metasprachliche Ebenen ineinander verschachtelt sind. Erst wenn man

genauer einzudringen versucht, stellt man fest, dass es dann kompliziert

und schwierig werden kann. Kaum ein des Rechnens mächtiger Mensch

hat ein Problem mit den natürlichen Zahlen, jeder weiß, wie

sie aufeinander folgen und wie man ihnen umgeht, zählt und rechnet

- bis man sich fragt: gibt es alle?

Und was bedeutet hier alle? Und was heißt geben? Gibt

es Dinge, die sich selbst enthalten? Gibt es Unvollendbares als Vollendetes?

Gibt es Teile eines Ganzen, die genau so groß sind wie das Ganze?

Allgemein-Psychologisches-Referenz-Modell

>

Referenz

und Erkenntnistheorie.

Psycho-Ontologisch sind zunächst zwei Wirklichkeiten zu unterscheiden:

erstens die, die es auch ohne die Menschen gibt und zweitens die Wirklichkeiten,

die erst mit dem Menschen in die Welt kommen. Weiterhin kann Psycho-Modal

unterschieden werden: Existenz (da sein) und Abwesenheit (nicht da sein),

Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Phantasie, Wunsch und Norm (>

Welten).

|

Referierender - Referenz - Referenzierte. Die Graphik zeigt vier Grundmodellle der Referenzierung aus denkpsychologischer Sicht: Ich (Aussagen über mich), Anderer (Aussagen über andere), Natur (Aussagen über die Natür), Kultur (Aussagen über Soziokulturelles). Am einfachsten ist zweifellos das Referenzieren auf äußere Dinge, die der Wahrnehmung und gemeinsamer Handlungs- und Lebenspraxis zugänglich sind. So fängt die Sprach- entwicklung auch weitgehend an: Mama, Papa, Auto, Handy, Wauwau, ... Schwieriger kann es werden, wenn es um das Erleben und nicht direkt beobachtbare seelisch-geistige Prozesse eines ich oder selbst oder gar um "höhere" Wahrnehmungsebenen (Laing) geht. Die Referenz der Innenwelt kann den Objekten des Personalpronomens

"ich" (bzw. seinen Entsprechun- gen) zugeschrieben werden.

Bemerkt ein Mensch, was in ihm vorgeht, so heißt "ich"

das Referierende und das, was bemerkt wird, das Referenzierte. Z.B. wenn

sich jemand fragt, wie es ihm geht, dann heißt ergehen so

und so das Referenzierte. Wenn sich jemand fragt, wie sein Partner

meint, dass es ihm geht, gibt es zwei Referenzierungen, nämlich erstens

mein

Ergehen so und so wie ich das zweitens in das Erleben meines

Partners projiziere. Die Referenzierungen des Erlebens können

als unterscheidbare Bewusstseinsinhalte angesehen werden.

|

- Lit > Quine,

Ulrich,

Kripke.

- Selbstreferenz

Sich auf sich selbst beziehen. Typisch: Ich-mich-Bezug. Ich-mich-Bezüge charakterisieren die Subjekt-Objekt-Referenz, etwa, wenn ein Mensch Betrachtungen zu sich selbst anstellt. Hier wird man dem Subjekt (ich)

Psychologische Beweistheorie

Die psychische Realität und die psychologischen Gegebenheiten: Objekte (Gegenstände des Erlebens und Verhaltens), Eigenschaften und Relationen (Beziehungen) der psychologischen Gegebenheiten (des Erlebens und Verhaltens), Zeichen und Bezeichnungen für die psychologischen Gegebenheiten (des Erlebens und Verhaltens).

Viele psychologische Objekte sind sehr unscharf, flüchtig, schwer begrifflich und methodologisch zu fassen. Beweise des psychischen Erlebens sind daher schwierig, leicht hingegen die des Verhaltens, was schon die Behavioristen sehr zu schätzen wussten. Eine ausgearbeitete, geschweige denn eine allgemein anerkannte Beweislehre des psychischen Erlebens gibt es nicht. Daran kranken die Psychologie und Psychopathologie des Erlebens. Sie soll hier entwickelt werden in enger Anlehnung an meine Arbeit über das Denken.

Paradigmatische

Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie

Paradigma soll hier für Muster, typisches Beispiel, Prototyp stehen.

Ich verwende den Begriff für wiederkehrende, typische Fälle,

so dass die Beweismethodik für jeden einzelnen Fall angewendet werden

kann. Gelingt das nicht mehr, muss das Paradigma erweitert, verändert

werden.

| Allgemeiner

Diagnosenbegriff

(1a) Ein Sachverhalt liegt (nicht) vor. (1b) Ein Sachverhalt liegt (nicht) in dieser oder jener Ausprägung vor. |

Es ist zwar ungewöhnlich, den Diagnosebegriff auf beliebige Sachverhalte zu verallgemeinern, aber in diesem Themenumfeld nicht abwegig und grundsätzlich, nach der ursprünglichen Wortbedeutung, ohnehin sinnvoll und begründet. Denn die ursprüngliche griechische Bedeutungswurzel: dia als unter- oder entscheiden, und gnosis, die Erkenntnis, trifft das, was Diagnostiker tun, sehr gut. Ursprungswörtlich ergibt sich demnach als sinnvolle Wortbedeutung unterscheidendes Erkennen.

Obwohl man auch davon sprechen könnte, Sachverhalte zu diagnostizieren, redet man nicht so. In Bezug auf allgemeine Sachverhalte benutzt man das Wort feststellen - ob etwas der Fall ist oder nicht. Von Diagnosen spricht man, wenn es um um das Auffinden von Störungen geht, im engeren Sinne in der Heilkunde. Eine Diagnose haben bedeutet gewöhnlich, die Krankheit kennen, die vorliegt.

Allgemeine äußere Sachverhaltsfeststellung sind z.B.: Da steht ein Tisch. Das Licht ist an. Die Tür ist auf. Es zieht. Die Glühbirne geht nicht mehr. Hier ist beweisen einigermaßen einfach. Aber das Innere, direkt Unsichtbare, Erlebensinhalte zu beweisen ist schwierig. Warum eigentlich? Auch die äußere Welt erleben wir doch durch Wahrnehmen, ist also durch "Inneres" vermittelt. Das werden wir herausfinden, indem wir die Beweisschritte für Äußeres und Inneres sorgfälig durchführen und vergleichen.

Die einfachste Unterscheidung betrifft elementare Sachverhalte, die vorliegen oder nicht vorliegen können:

- P sagt, er höre Stimmen, die sein Verhalten, Tun und Lassen kommentieren. An der Decke winkt ein Engel.

- P. kann die Aufgabe, was 17 x 13 ergibt, in fünf Minuten nicht lösen.

- P. sagt, er habe letzte Woche 3x starke Angst erlebt.

- P. sagt, er habe Einschlafschwierigkeiten.

- P. sagt, manchmal habe er auch Durchschlafprobleme.

- P. sagt, er habe heute nacht einen Alptraum gehabt.

- P. sagt, er habe sich morgen nach dem Erwachen wie gerädert gefühlt.

- P. sagt, er oft keine Lust auf Sexualität.

- P. glaubt, dass es viele Steuerhinterzieher gibt.

- P. fühlt sich ungerecht behandelt.

- P. gibt an, die Grundschule in G. von t1 bis t2 besucht zu haben.

- P. sagt, er habe leicht gelernt und sei gut mitgekommen in der Berufsschule.

- P. erzählt, gestern sei es ihm viel zu heiß gewesen.

- P. gibt an, das Leben mache ihm nur noch selten Freude.

| Beweis Paradigma Tatsachen Diagnose (positiv: = Sachverhalt ist wahr, negativ := Sachverhalt ist nicht wahr. |

Wir fragen uns nun, wie wir die obigen Aussagen beweisen können. Beginn wir mit 1. P sagt, er höre Stimmen, die sein Verhalten, Tun und Lassen kommentieren. Wir können derzeit grundsätzlich nicht prüfen, ob P. Stimmen hört, die sein Tun und Lassen kommentieren. Wir können es ihm glauben, wenn er es uns erzählt. Doch wie können wir eine bewusste Täuschung (Simulation), einen Irrtum oder von der Tatsache unterscheiden? Was berechtigt uns, anzunehmen, die Aussage, jemand höre Stimmen, die sein Tun und Lassen kommentieren, sei wahr oder falsch aus diesen oder jenen Gründen? Hierzu findet man in der psychopathologischen Literatur so gut wie keine Arbeiten, obwohl es im forensischen Bereich öfters vorkommen sollte, wenn jemand z.B. wegen einer Straftat einen Strafnachlass über die Diagnose vermindert schuldfähig anstrebt.

- Exkurs

Begründungs- und Überzeugungsgrade des Glaubens im Sinne von

für wahr halten

Glauben ist nicht gleich glauben. Das soll besagen, dass es unterschiedliche Grade des - mehr oder minder nachvollziehbaren, begründeten oder berechtigten - Glaubens gibt. Eine rational nachvollziehbare und begründete Taxonomie des Glaubens im Sinne von für wahr halten wurde in der Psychologie und Psychopathologie bislang nicht entwickelt. In dieser Seite soll eine solche Taxonomie (Grade von Begründetheit) Zug um Zug entwickelt werden.

| Beweis Paradigma Symptom Diagnose := einer Tatsache kommt Symptomwert zu. |

Symptomwert := Anzeichen für, z.B. Erröten oder Erblassen

für einen emotionalen Prozeß; Fieber oder

erhöhte Temperatur als Krankheitszeichen für viele Krankheiten.

Meist sind Symptomwerte nicht ein- sondern mehrdeutig, so dass sich das

Problem einer differentialdiagnostischen Entscheidung ergibt, für

welchen der in Frage kommenden Sachverhalte der Symptomwert besteht.

| Beweis Paradigma Syndrom Diagnose := einer Symptomkonfiguration kommt Syndromwert zu. |

Der Medizin verdanken wir den Syndrombegriff. Darunter ist eine Konfiguration

von Zeichen zu verstehen, die durch unterschiedliche Krankheiten hervorgebracht

werden kann. Aus dieser Bestimmung geht schon hervor, wie wichtig es ist,

zwischen Syndrom und zugrunde liegender Krankheit zu unterscheiden.

| Beweis Paradigma Krankheits-Diagnose := Ein Syndrom kann einer Krankheit zugeordnet werden. |

Das ist eine wesentliche Aufgabe in der Heilkunde. Oft gilt eine richtige

Diagnose als Voraussetzung für eine richtige Behandlung. Das ist aber

nicht zwingend, wie auch der Placeboeffekt

nahelegt.

| Beweis Paradigma Wirkungen der Krankheit (z.B. arbeits-, geschäfts-, schuldunfähig; beeinträchtigt ...) |

Viele Erkrankungen haben Wirkungen auf Erleben und Verhalten. Eine der

bekanntesten in unserem sozialen Kulturkreis sind z.B. die Wirkungen Behandlungsbedürftigkeit,

Schonungsbedürftigkeit bis hin Arbeits- oder (vorübergehenden)

Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. Der sozialrechtliche Status "krankt"

schützt und behütet auch, befreit vorübergehend von bestimmten

Pflichten und verleiht besondere Rechte, die mit dem Krankenstand verbunden

sind. So weit die soziologische Beschreibung. Sehr viel schwieriger ist

aber ein Beweis der Arbeitsunfähigkeit. In der Praxis begnügen

ÄrztInnen und Kranke meist mit glaubhaft machen, manchmal wird gar

nicht sorgfältig untersucht und geprüft. Krankschreiben gehört

sozusagen zum Service der ÄrztInnen und wer nicht mitmacht, wird mitunter

ganz schnell gewechselt.

| Beweis

Paradigma Prüfung von Mitteilungen über das Erleben

> Wie geht es Ihnen?

Wie können wir prüfen, ob das, was ein Mensch über sein Erleben mitteilt, richtig ist? Wie macht man das im Beziehungs- und Kommunikationsalltag? Die wesentliche und grobe Antwort lautet: 1) Der Wahrheitsgehalt einer Mitteilung über das Erleben wird im Alltagsleben bewiesen durch - meist nichtbewusste - Abwesenheit von emotionalen oder mentalen Regungen des Zweifels oder Irritationen. 2) Durch Auflösen von auftretenden emotionalen oder mentalen Zweifeln oder Irritationen (neudeutschpsychologisch: durch Validieren oder Evaluieren von Mitteilungen. |

Im üblichen Alltag erfolgen solche Prüfungen meist nicht ausdrücklich,

sondern nicht bewusst, intuitiv, d.h. man prüft intuitiv, aber man

weiß nicht, wie man es (genau) macht. Die einfachste und übliche

positive intuitive Prüfung ergibt sich daraus, dass sich kein Zweifel

oder eine Irritation einstellt. Durch die Abwesenheit von

emotionalen oder mentalen Regungen des Zweifels oder von Irritationen kommt

man meist nicht-bewusst zur positiven Prüfung des Wahrheitsgehaltes

von Mitteilungen.

Erst dann, wenn sich emotionale oder mentale Regungen

von Zweifel oder Irritationen einstellen, können diese zu einer bewussten

Prüfung führen. Doch wie sieht dies aus, wie kann sie aussehen?

Alltagsformulierungen des Zweifels an Mitteilungen können z.B. sein:

- Ausgesprochen: "Wie meinst Du das?" Unausgesprochen, nur gedacht: wie meint sie das?

- Ausgesprochen: "Versteh ich nicht." Unausgesprochen, nur gedacht: versteh ich nicht.

- Ausgesprochen: "Kann ich kaum glauben." Unausgesprochen, nur gedacht: Kann ich kaum glauben.

- Ausgesprochen: "Meinst Du das wirklich?" Unausgesprochen, nur gedacht: meint sie das wirklich?

- Ausgesprochen: "Na. na, übertreibst Du nicht ein bißchen" Unausgesprochen, nur gedacht: übertreibt sie nicht?

- Ausgesprochen: "Stimmt das wirklich?" Unausgesprochen, nur gedacht: stimmt das wirklich?

- Ausgesprochen: "Das glaub ich Dir nicht." Unausgesprochen, nur gedacht: das glaub ich ihr nicht.

- Ausgesprochen: "Geht es Dir wirklich so?" Unausgesprochen, nur gedacht: geht es ihr wirklich so?

Gegenbeispiele

für nur scheinbare Einwendungen als Ausdruck für ungewöhnliche,

kaum glaubliche Ereignisse:

- Ausgesprochen: "Was, das gibts doch nicht!" Unausgesprochen, nur gedacht: das gibts doch nicht?

- Ausgesprochen: "Donnerwetter, kaum zu glauben!" Unausgesprochen, nur gedacht: Donnerwetter, kaum zu glauben!

- Ausgesprochen: "Unglaublich!" Unausgesprochen, nur gedacht: unglaublich!

- Ausgesprochen: "Das darf doch wohl nicht wahr sein!" Unausgesprochen, nur gedacht: Das darf doch wohl nicht wahr sein!

Umschreibungen

emotionaler Ebene (schwer in Worte zu fassen)

- Regungen des Zweifelns

- zweifelndes Unbehagen

- Irritationserleben

- Fragliches Erleben

- Gefühl des Nicht einfühlen, nachvollziehen, einfühlen könnens

Entstehen

von Zweifel und Irritationen

- Zweifel und Irritationen durch den Inhalt der Mitteilung

- Zweifel und Irritationen durch die Art und Weise der Mitteilung (Form, Stil, Ausdrucksverhalten)

- Zweifel und Irritationen durch den Situationszusammenhang

- Zweifel und Irritationen durch Erfahrungen

- Zweifel und Irritationen durch Erwartungen

- Zweifel und Irritationen durch Wünsche, Bedürfnisse, Interessen

| Beweis-Paradigma Ausführung nach Aufforderung oder - allgemeiner - Reiz-Reaktions-Schemata |

Fragt man z.B. jemand, ob er seine Hand heben kann und er hebt seine

Hand, so kann man schließen, dass er die Frage verstanden und angenommen,

weil er sie ausgeführt hat. Dieses Paradigma kann weiter

verallgemeinert werden auf Reiz-Reaktions-Schemata. Jemand konfrontiert

ein Erlebens-System, mit einem Reiz, das mit einer Reaktion antwortet.

Hieraus lässt sich im Prinzip schließen, dass der Reiz

das Erlebens-System erreicht hat, weil es reagiert.

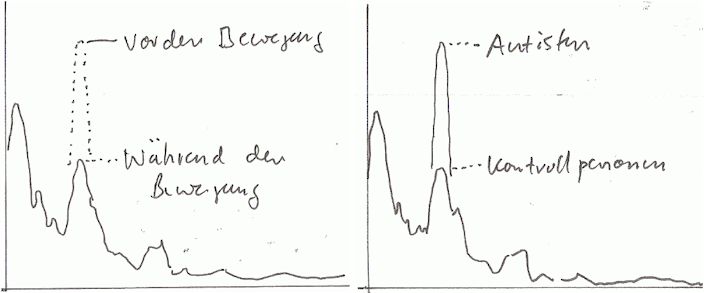

| Beweis-Paradigma Bio-Aktivitätsspur [Ideale Experimente] |

Erleben ist an den Körper, an die Materie, genauer an das Gehirn

und Nervensystem gebunden. Eine Projektion des Erlebens ist das sog. bewusste

Erleben. Ein Teil des Ereignisstroms

wird zum Erlebnisstrom, wenn das biologische System auf den

Ereignisstrom reagieren kann. Und von dem Erlebnisstrom kann wiederum ein

Teil bewusst und damit zum Bewusstseinsstrom werden. Damit

stellt sich die Frage, ob es eine direkte biologische Repräsentation

der Bewusstseinsvorgänge gibt. Hier ist man mit Hilfe der bildgebenden

Verfahren (PET,

fMRT,

AGT)

seit einiger Zeit deutlich weitergekommen. Hierzu kann man auch die Biofeedback

und die Neurofeedbackverfahren rechnen. So geht etwa eine Emotionalisierung

mit verstärkter Erregung und Schweißabsonderung einher, was

mess- und sichtbar gemacht werden kann. Ein großes Problem ergibt

sich aber durch das terminologisches Durcheinander, weil meist nicht operational

differenziert und klar unterschieden wird, von welcher Repräsentationsebene

gesprochen wird.

| Beweis-Paradigma Anlage - Umelt |

Das Anlage-Umwelt-Problem ist ein "Klassiker" im Spannungsfeld Biologie

und Psychologie. Und eine klassische Untersuchungsmethode ist der Vergleich

zwischen verschiedenen Verwandtschaftsgraden, wobei der Zwillingsstudie

besondere Bedeutung zukommt. Merz

& Stelzl (1977), S. 68, sind nach Auswertung von eineiigen Zwillingsstudien

zu dem Ergebnis gekommen, dass 80% der Intelligenzleistung vererbt wird.

Die Idee aus Erbähnlichkeiten z.B. über

Zwillingsstudien Aufschlüsse über die Bedeutung der Erbfaktoren

z.B. für Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale zu gewinnen,

ist auf den ersten Blick überzeugend, nach dem zweiten Blick aber

nicht ganz so einfach, wie es vielleicht zunächst scheint.

Hinsichtlich des Erbgutes kann die Rangreihe Eineiiger

Zwilling, Zweieiiger Zwilling, Geschwister

aufgestellt werden. Hinsichtlich der Aufwuchs- und Erziehungsumgebungen

bieten sich gleiche, ungleiche oder mehr

oder minder ungleiche an, etwa wenn eineiige Zwillinge nach der

Geburt getrennt und in verschiedenen Umgebungen (Familien) aufwuchsen,

was aber noch nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass eine formal ungleiche

Umgebung auch inhaltlich ungleich zu bewerten ist. M.W. ist das Problem

der Gleichheit bzw. Ungleichheit von Umgebungen bislang noch nicht richtig

angegangen worden.

Allgemeiner Versuchsplan Erblichkeitsforschung mit Verwandtschaftsgraden

Mit Hilfe der Tabelle lassen sich nun typische Konfigurationen und Hypothesen deuten:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beispiel-Deutungen für Konfigurationen und Hypothesen:

- M1 zeigt einen hohen Erbfaktor, der unabhängig von Umgebungen abnehmend mit dem Verwandtschaftsgrad auftritt.

- M2 zeigt einen hohen Erbfaktor, der mit ungleichen Umgebungen und geringerem Verwandtschaftsgrad abnimmt.

M3 zeigt einen generellen Erbfaktor ("Grundbedürfnis"), der unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und von Umgebungen auftritt, z.B. atmen, schlafen, trinken, essen, ausscheiden.

Unterscheidungen

im Erleben und die Bewusstseinselemente [von Quelle

5.1]

Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Erlebensstufen [von Quelle 5.2]

- das Erleben, wie es in uns stattfindet.

- das Erleben wie es subjektiv erlebt wird.

- das Erleben, wie es bewusst erkannt wird. Hier kommt das Denken ins Spiel, etwa wenn wir ein Gefühl erkennen und mit einem Namen belegen, z.B. Freude, Lust oder Angst. So gesehen wird verständlich, dass kommunizierbare Bewusstseinsinhalte auch mit denken bezeichnet werden, obwohl ihr ursprünglicher und primärer Gehalt z.B. affektiver Natur ist. Einem Affekt, einer Befindlichkeit, einem Wunsch, Bedürfnis, Gefühl oder einer Stimmung einen Namen geben, bedeutet dass Denken zum Affekt hinzugekommen ist, genauer: identifizierendes, erkennendes Denken.

- das Erleben, wie es anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht, also kommuniziert werden kann. Hier wird bei höheren Entwicklungen die Sprache benötigt.

- das Erleben, wie es von anderen aufgefasst und verstanden wird. Sprechen wir über das Erleben eines anderen, sollten wir dies sprachlich als Eindruck formulieren. Also nicht: du hast Angst, freust Dich, möchtes etwas, sondern: ich habe den Eindruck, Du hast Angst, freust Dich, möchstest etwas. Damit wird das Gegenüber nicht festgelegt. Über meine eigenen Eindrücke kann ich natürlich immer sprechen und man sollte es auch tun, weil hierdurch viele Konflikte und Streiterien über das Erleben anderer vermieden werden können.

Nicht alles, was in uns stattfindet, wird auch subjektiv erlebt.

Nicht alles, was subjekt erlebt wird, wird bewusst erkannt. Nicht alles,

was bewusst als subjektives Erlebnis erkannt wird, kann auch ausgedrückt

und kommuniziert werden. Nicht alles, was ausgedrückt und kommuniziert

werden kann, wird auch so verstanden wie es gemeint ist. Damit sind die

Hauptprobleme der Kommunikation über das Erleben beschrieben.

Richtet oder verdichtet sich unsere Aufmerksamkeit auf einen Bewusstseinsinhalt, so stellt die Frage: um was für einen Bewusstseinsinhalt handelt es sich? Fokussiere ich auf eine Wahrnehmung, versuche ich etwa zu hören, was sich im Treppenhaus abspielt, oder was im Hof los ist? Versuche ich, die Nachrichten zu hören? Bemerke ich ein Ziehen im Bein, eine Missempfindung im Rücken oder eine Spannung in den Gliedern?

Ueberblick über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren - erleben im einzelnen

Anmerkung Brentano: Die Konzeption

der Funktionseinheiten findet sich schon bei Franz Brentanos (1874) "Psychologie

vom empirischen Standpunkt" - ein Buch zu einer angeblich empirischen Psychologie,

die ohne Experiment, Beobachtung, Exploration, Protokolle ... auskommt

(> Vorurteile

der Nur-Denker-Zunft), im Grunde eine Paradoxie - wenn er Z. im Ersten

Band, S. 8 ausführt:

- "Unter Seele versteht nämlich der neuere Sprachgebrauch

den substantiellen Träger von Vorstellungen und anderen Eigenschaften,

welche ebenso wie die Vorstellungen nur durch innere Erfahrungen unmittelbar

wahrnehmbar sind, und für welche Vorstellungen die Grundlage bilden;

also den substantiellen Träger einer Empfindung z. B. einer Phantasie,

eines Gedächtnisaktes; eines Aktes von Hoffnung oder Furcht, von Begierde

oder Abscheu pflegt man Seele zu nennen. [FN4 Hrsg.] Auch wir gebrauchen

den Namen Seele in diesem Sinne. Und es scheint darum nichts im Wege zu

stehen, wenn wir, trotz der veränderten Fassung, den Begriff der Psychologie

auch heute noch mit den gleichen Worten wie einst Aristoteles bestimmen,

indem wir sagen, sie sei die Wissenschaft von der Seele."

Normierung

der verschiedenen Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren

Normieren hört sich schrecklich bürokratisch, für manche

sogar regelrecht abstoßend, an. Es heißt hier aber nur, dass

man versucht, Standardsituationen zu finden, die eine hohe Gewähr

dafür bieten, dass der gemeinte Bewussstseinsinhalt, auch tatsächlich

erlebnisnahe erkannt und wiederbelebt wird. Manchmal genügt es hierzu,

sich Erfahrungen und Situationen der Vergangenheit ins Bewusstsein zu rufen.

Aber auch gezielte Fantasien und gelenkte Tagträume können hierbei

hilfreich sein. Die wichtigsten Bereiche sind:

- Antrieb (Betätigungslust, Energie, Kraft, Wille, Motivation, Aktivitätsdrang).

- Aufmerken (auswählen, auswählen, richten, verdichten, konzentrieren)

- Bewerten (gut, schlecht, nützlich, richtig, falsch, un/ angemessen, schön, interessent, wertvoll, schädlich ...)

- Denken (geistige Modelle bilden und zueinander in Beziehung setzen; Begriff, Sachverhalt, Problem lösen, vorstellen, Fantasieren, tagträumen)

- Erfahrung (erinnern, aktivieren, gelernt, angeeignet, erlebt, erfahren)

- Fühlen (Stimmung, Befinden; positiv: Lust, Freude, Interesse, Wohlbehagen, Zufriedenheit, Stolz; negativ: Angst, Enttäuschung, Ärger, Trauer)

- Konflikte (Zweifel, Hemmungen, hin- und hergerissen, Spannung, ...)

- Lenken (anfangen, dabei bleiben, unterbrechen, fortsetzen, prüfen, kontrollieren, aufhören und beenden).

- Tun (machen, handeln, verhalten) oder Lassen (nicht tun, sein lassen)

- Wahrnehmen (nach außen: sehen, hören, riechen, schmecken; nach innen: empfinden, spüren, Spannung, Entspannung).

Praktisch-Systematische und psychotherapiepraxisrelevante Terminologievorschläge

In den meisten Psychotherapien ist die Sprache das wesentliche Medium, um Erleben und Verhalten zu untersuchen und zu verändern. Es ist daher sehr wichtig, dass man sich - wirklich - versteht. Daher stellt sich in nahezu jeder Psychotherapie natürlich die Grundfrage: wie kann den PatientInnen geholfen werden, über ihr Erleben und Verhalten so zu sprechen, dass die Psychotherapie wirken kann und gut vorankommt? Die folgende Bewusstseinsinhaltsanalyse ist analytisch-künstlicher Natur, d.h. mit Hilfe der Erfahrung, Praxis, Vernunft und Wissen konstruiert.

Einige Stichworte:

- Die Registrationsfunktion des Bemerkens eines Erlebnisinhaltes (Erlebnisfigur) gehört zuerst nicht zum Denken, sondern zur Aufmerksamkeits- und Bewusstseinslenkung, die durch das Motivations- und allgemeine Lenkungssystem bestimmt sind.

- Erkennensfunktionen des Denkens. Hier gibt es enge - mir noch nicht klare - Zusammenhänge zum Gedächtnis und zur Wahrnehmung. Wahr-nehmen kann im Sinne von erkennen gedeutet werden.

- Auswahlfunktion. Sobald etwas bemerkt wird - hierzu muss es grob erkannt worden sein -, stellt sich für die Bewusstseinlenkung die Frage, ob das eben Bemerkte stärker in den Brennpunkt des Bewusstseins vorrücken soll oder nicht, was im letzeren Fall dann hieße, es wird an den Rand des Bewusstseins gedrängt, verharrt dort oder verschwindet wieder - mit oder ohne Spuren im Gedächtnis (was, wann und wie im Gedächtnis Spuren hinterlässt ist eine Frage der Gedächtnisforschung).

Das Denken scheint auch ganz unterschiedliche Klarheit und Schärfe

annehmen zu können. Meist erscheint es wenig greifbar, diffus, ungefähr,

flüchtig, schnell. Eine gute Metapher sind unklare, unscharfe und

flüchtige Wahrnehmungen, die durch Fokussierung und Konzentration

an Klarheit und Schärfe gewinnen können. Man kann nun verschiedene

Modelle entwickeln, um die Bewusstseinsvorgänge und speziell das Denken

zu untersuchen. Hierbei kann man drei Ausgangspunkte unterscheiden.

- Das Subjekt befindet sich im Zustand freischwebender Aufmerksamkeit und wendet sich keinen besonderen Bewusstseinsinhalten zu. Es fließt, kommt, geht, zieht vorüber, bleibt, verschwindet, verändert sich oder nicht.

- Die Aufmerksamkeit verweilt mehr bei einem Bewusstseinsinhalt und wählt ihn damit zu einer Bewusstseinsfigur aus. Das Subjekt befindet sich im Zustand gelenkter oder zielgerichteter Aufmerksamkeit für ein besonderes Thema.

- Verdichtet sich die zielgerichtete Aufmerksamkeit, sprechen wir auch von Konzentration. Das ist der Fall, wenn man versucht, den Typ der Bewusstseinsfigur näher zu klären und grob einzuordnen: Wahrnehmung, Gefühl, Stimmung, Empfindung, Erinnerung, Vorstellung, Fantasie, Tagtraum, Wunsch, Bedürfnis, Plan, Ziel, Konflikt, ...?

Diese hinführenden Vorüberlegungen erlauben nun, ein realistisches

und praxistaugliches 7-Phasenmodell zu entwerfen:

Ein

7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender

Aufmerksamkeit

- 1. Phase: Zustand freischwebender Aufmerksamkeit ohne besondere Fokussierung. Man erlebt alles Mögliche, ohne bei einem Bewusstseinsinhalt besonders zu verweilen, geistige Objekte steigen auf und verschwinden wieder, man bemerkt mal dieses, mal jenes, ohne es besonders zu fokussieren.

- 2. Registrieren und bemerken. In dieser Phase ist die entscheidende Frage, welche der registrierten und bemerkten Bewusstseinsfiguren für eine nähere Betrachtung ausgewählt werden. Wodurch kommt es zum Bemerken einer Bewusstseinsfigur?

- 3. Phase: Auswahl nach Bemerken einer Bewusstseinsfigur (da ist etwas) und richten bzw. sogar verdichten der Aufmerksamkeit auf diese Bewusstseins-Figur (bewusstes auswählen). Erstes, grobes, ungefähres klassifizieren. Aufmerksamkeit richten, zuwenden und gegebenenfalls verdichten (konzentrieren) auf eine Bewusstseinsfigur.

- 4. Phase: Klären und grobe Einordnung der Bewusstseinsfigur zu einer (Haupt-) Erlebniskategorie. Nach erfolgreicher Klärung kann der Bewusstseinsinhalt identifiziert oder erkannt werden:

- 5. Phase: Identifikation der Bewusstseinsfigur (erkannt). Das kann durch einen Namen, eine Charakterisierung, oder kennzeichnende Um- oder Beschreibung erfolgen. Mit der Identifikation hat die Bewusstheit ihren Höhepunkt erreicht. Und es stellt sich nun die Frage, ob mit dem identifizierten Bewusstseinsinhalt weiter gearbeitet werden soll:

- 6. Phase: Weiterverarbeitung mit der identifizierten Bewusstseinsfigur weiter machen? Welche Weiterverarbeitungen schließen sich nun an? Was taucht als nächstes auf?

- 7. Phase: Der kognitive Strang kommt nach einer Weile mit diesem oder jenem (Zwischen-) Ergebnis zu einem (vorläufigen) Ende.

Methodische

Anleitungsskizze zum 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge

(1) Freischwebende Aufmerksamkeit. Versetzen Sie sich bitte in einen Zustand frei schwebender Aufmerksamkeit. Lassen Sie die Bewusstseinsinhalte kommen und gehen, wie sie wollen. Greifen Sie nicht ein. Lassen Sie sie geschehen. Versuchen Sie zunächst nicht, sich einem Bewusstseinsinhalt besonders zuzuwenden. Lassen Sie bitte einfach nur geschehen und Ihr Bewusstsein treiben, wie es gerade mag. Alles oder auch gar nichts darf kommen, bleiben oder wieder gehen. Versuchen Sie keinerlei Einfluss zu nehmen. Seien Sie nur ein teilnehmender Beobachter Ihrer Bewusstseinsvorgänge. Es spielt an dieser Stelle keinerlei Rolle, welche Bewusstseinsinhalte auftauchen, verweilen, sich verändern, wieder gehen oder nicht. Hierzu ist es wichtig, typische und wiederkehrende Erlebnisinhalte zu unterscheiden.

(2) Bemerken,

abrufen oder Erzeugen einer Bewusstseinsfigur aus dem Hintergrund oder

der Vielfalt der Bewusstseinsinhalte

Während in Ihrem Bewusstsein diese oder jene Figuren mehr oder

minder schemenhaft, flüchtig, so oder so auftauchen, kurz da bleiben,

wieder in den Hintergrund treten oder hin und wieder auch wieder zum Vorschein

kommen, bemerken Sie mehr oder weniger grob, was da alles erscheint und

vorüberzieht. Aus diesem flüchtigen und schemenhaften Bewusstseinsstrom

haben Sie vielleicht das eine oder andere bemerken oder registrieren können.

Diese Übungen können Sie systematisch auf verschiedene Weisen

durchführen, z.B.:

Übungsvariante-1: Damit äußere visuelle

Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte

für ungefähr eine Minute lang die Augen und lassen den Bewusstseinsstrom

vorüberziehen. Nach einer Minute versuchen Sie sich bitte zu erinnern,

was Sie bemerkt und registriert haben.

Übungsvariante-2: Damit äußere visuelle

Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte

für ungefähr eine Minute lang die Augen und nehmen sich z.B.

ein Tonaufnahmegerät. Sehen Sie sich bitte ein wenig wie einen Reporter,

der Ihren Bewusstseinsstrom beobachtet, und geben Sie hin und wieder an,

was Sie gerade bemerkt haben.

Übungsvariante-3: Legen Sie sich ein Blatt

Papier vor sich hin. Notieren Sie stichwortartig, was Sie in Ihrem Bewusstseinsstrom

bemerkt haben.

(3)

Auswählen

und Richten der Aufmerksamkeit auf die bemerkte Bewusstseinsfigur, wodurch

zugleich ein erstes, grobes Klassifizieren stattfindet.

Versuchen Sie, eine Bewusstseinsfigur festzuhalten und näher zu

klären, was sie für ein Typ ist. Hierbei können Sie z.B.

auf folgendes Bewusstseinsfigurtypen-Angebot zurückgreifen, wenn Sie

versuchen, die eine oder andere Bewusstseinsfigur nach ihrem Typus näher

zu klären: Wunsch, Bedürfnis, Gefühl, Stimmung, Befindlichkeit,

Gedanke, Erinnerung, Fantasie, (innere) Empfindung, (äußere)

Wahrnehmung, Konflikt, Körperregung, Vorsatz, Vorstellung, Plan, Frage,

Aufgabe, Einfall (Idee), Irritation (Störung), Entscheidung, Entschluss,

Handlungsimpuls, Handlungshemmung.

_

(4) Näheres

Klären der ausgewählten und grob klassifizierten Bewusstseinsfigur.

Bewusstseinsinhalte werden mit Hilfe der Erfahrungen, die im Gedächtnis

gespeichert sind und des Denkens geklärt. Die zum näheren Klären

ausgewählte Bewusstseinsfigur wird näher untersucht, bestimmt,

ein- und abgegrenzt und dadurch mehr und mehr geklärt.

- Falls es ein Wunsch ist: was ist das für ein Wunsch?

- Falls es ein Bedürfnis ist, was ist das für ein Bedürfnis?

- Falls es ein Gefühl ist, ist, was ist das für ein Gefühl?

- Falls es eine Stimmung ist, was ist das für eine Stimmung?

- Falls es eine Befindlichkeit ist, was ist das für eine Befindlichkeit?

- Falls es ein Gedanke ist, was ist das für ein Gedanke?

- Falls es eine Erinnerung ist, was ist das für eine Erinnerung?

- Falls es eine Fantasie ist, was ist das für eine Fantasie?

- Falls es eine (innere) Empfindung ist, was ist das für eine Empfindung?

- Falls es eine (äußere) Wahrnehmung ist, was ist das für eine (äußere) Wahrnehmung?

- Falls es eine Körperregung ist, was ist das für eine Körperregung?

- Falls es ein Vorsatz ist, was ist das für ein Vorsatz, was habe ich mir vorgenommen?

- Falls es eine Vorstellung (in diesem oder jenem Sinnesbereich) ist, was ist das für eine Vorstellung?

- Falls es ein Plan ist, was ist das für ein Plan?

- Falls es eine Frage ist, was ist das für eine Frage?

- Falls es eine Aufgabe ist, die ich erledigen will, was ist das für eine Aufgabe?

- Falls es ein Einfall (Idee) ist, was ist das für ein Einfall (Idee)?

- Falls es eine Irritation (Störung) ist, was ist das für eine Störung?

- Falls es ein Konflikt ist, was ist das für ein Konflikt?

- Falls es eine Entscheidung ist, was ist das für eine Entscheidung?

- Falls es ein Entschluss ist, was ist das für ein Entschluss?

- Falls es ein Handlungsimpuls ist, was ist das für ein Handlungsimpuls?

- Falls es eine Handlungshemmung ist, was ist das für eine Handlungshemmung?

Das (subjektiv) erfolgreiche Klären führt

zur Identifikation der Bewusstseinsfigur durch einen Namen oder eine Kennzeichnung

(Be- oder Umschreibung), der der Bewusstseinsfigur zugeordnet wird.

(5) Identifikationsfunktion des Denkens:

- Name oder Beschreibung des Wunsches?

- Name oder Beschreibung des Bedürfnisses?

- Name oder Beschreibung des Gefühls?

- Name oder Beschreibung der Stimmung?

- Name oder Beschreibung der Befindlichkeit?

- Name oder Beschreibung des Gedankens?

- Name oder Beschreibung der Erinnerung?

- Name oder Beschreibung der Fantasie?

- Name oder Beschreibung der (inneren) Empfindung?

- Name oder Beschreibung der (äußeren) Wahrnehmung?

- Name oder Beschreibung der Körperregung?

- Name oder Beschreibung des Vorsatzes?

- Name oder Beschreibung der Vorstellung?

- Name oder Beschreibung des Plans?

- Name oder Beschreibung der Frage?

- Name oder Beschreibung der Aufgabe?

- Name oder Beschreibung des Einfalls (der Idee)?

- Name oder Beschreibung der Irritation (Störung)?

- Name oder Beschreibung der Entscheidung?

- Name oder Beschreibung des Konflikts?

- Name oder Beschreibung des Entschlusses?

- Name oder Beschreibung des Handlungsimpulses?

- Name oder Beschreibung der Handlungshemmung?

(6) Arbeiten bzw. Weiterarbeiten mit dem identifizierten geistigen Modell (Denkinhalt)

Nach der Identifizierung der Bewusstseinsfigur kann man nun mit dem geistigen Modell weiter arbeiten: Man kann Verbindungen suchen, mit früheren Erfahrungen und mit Wissen Verknüpfungen herstellen.

(7) (Vorläufige)

Beendigung und (Zwischen-) Ergebnis der Weiterverarbeitung.

Am - vielleicht vorläufigen - Ende der Verarbeitung stellt sich

die Frage nach einem - vielleicht vorläufigen - Ergebnis der Verarbeitung.

Man kann sich nun fragen, was das nun für einen insgesamt bedeutet,

was zu tun oder zu lassen ist, ob der Sachverhalt weiterhin im Auge behalten

werden soll oder nicht bzw. unter welchen Umständen?

Wird die Verarbeitung als insgesamt nicht sehr bedeutungsvoll

eingeschätzt wird sie vielleicht zur weiteren Nichtbeachtung oder

zum Vergessen freigegeben und sie verschwindet dann unter Umständen

für immer.

Die Notwendigkeit international ratifizierter operationaler Normierungen

Damit die psychologischen Wissenschaften ihr prä-galileiisches Niveau nachhaltig überwinden und aufeinander [aufbauen] können, müssen sie [terminologische] intersubjektive Klarheit und Zuverlässigkeit in ihre begriffliche Grundlagen bringen, damit nicht jede Generation erneut bei Adam und Eva anfängt und immer wieder ihre eigenen neuen Systeme erfindet. Wissenschaft kann nur auf vielen Schultern [Kekulé 1890] entstehen. Und weil dies in der Psychologie so besonders schwierig ist, sind operationale Normierungen umso notwendiger.

Hierzu gehören besonders die elementaren [psychischen Funktionen], die Konstruktion der [Psyche], des [Bewußtseins] und der Bewußtseinselemente: was können und sollten wir erlebensmäßig unterscheiden und wie läßt sich das sowohl wissenschaftlich als auch praktisch normieren? Da eine empirische Erforschung der Psyche unmöglich ist, wenn nicht andere Menschen zu ihrem Erleben und Verhalten beobachtet und befragt werden, fragt sich: Wie ist einfühlen, mitfühlen (Empathie) und verstehen möglich? Welche Fehlerquellen erwarten uns hier und wie können wir sie bestmöglich kontrollieren? Ganz wichtig ist auch die Konstruktion der Persönlichkeit, der relativ stabilen und überdauernden Persönlichkeitskerne gegenüber den eher situativen und leichter veränderungsmöglichen Erlebens- und Verhaltensweisen. Hier ist also eine differentielle Psychologie der Persönlichkeit nötig. Voraussetzung für eine über einer Generation hinausgehende Persönlichkeitsforschung, die aufeinander aufbauen kann, ist abermals eine klare normierte Terminologie.

Beispiel: Unterscheidungen zu [Glauben] und Überzeugungsgraden

Zunächst wäre bei der folgenden Tabelle von Glaubens- oder

Überzeugungsgraden zu klären, ob die Unterscheidungen sinnvoll

sind. Dazu gehörte auch, zu zeigen, daß sie operational normierbar

sind, also experimentell als gesichert angesehen werden könnten.

| Kürzel | Überzeugungsgrad/ Glaube | Sachverhaltsbezug 1. Metastufe "X ist ..." |

| 5+ | absolute Gewißheit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 4+ | Gewißheit, überzeugt daß ... | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 3+ | ziemlich sicher glauben | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 2+ | gewisse Wahrscheinlichkeit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 1+ | für möglich halten | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 0 | ungewiß, unsicher, unklar | keine Ahnung, keine Meinung, völlig offen |

| 1- | kaum für möglich halten | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 2- | gewisse Unwahrscheinlichkeit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 3- | ziemlich sicher nicht glauben | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 4- | unmöglich | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

| 5- | absolut Unmöglich | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |

Querverweis: Sprachstudie-01.

Beweisbeispiele und Saetze der Psychologie

Beispiel

Erinnerungsbild und Wiedererkennen (Ziehen 1924).

Im Leitfaden der Physiologischen Psychologie von Th. Ziehen

(1924, S. 295) wird ausgeführt:

- "Wir nehmen zunächst den einfachsten Fall an, daß eine zusammengesetzte

Empfindung, z.B. die Gesichtsempfindung einer Rose, zum erstenmal parallel

einer Erregung unserer Hirnrinde aufgetreten ist. An eine solche Empfindung

schließt sich nun das bewußte Spiel der Motive oder die Assoziation

an. Zugleich aber wird ein Erinnerungsbild der gesehenen Rose niedergelegt,

oder, physiologisch gesprochen, eine Spur der stattgehabten Hirnrindenerregung

bleibt in der Hirnrinde zurück. Wir schließen dies und müssen

es schließen aus der Tatsache, daß wir die Rose wiedererkennen,

wenn wir sie wiedersehen, daß wir uns derselben zu erinnern vermögen,

daß wir ihr Bild zu reproduzieren imstande sind."

Die Schlußfigur Ziehens ist offenbar: Aus der Tatsache der

Wiedererkennung

folgt, daß es eine Erkennung gegeben haben muß. Wir

wissen aber andererseits aus der Gerichts- und Zeugenpsychologie, daß

es falsche Wiedererkennungen gibt. Zudem kann man einwenden, daß

eine Rose, die später wiedergesehen wird, sich sehr leicht verändert

haben kann. Diese Argumente können aber z.B. durch folgenden Versuch

außer Kraft gesetzt werden:

Beispiel: sich selbst erkennen

Wie kann man beweisen, dass ein Mensch oder ein Trier sich selbst erkennt? Was heißt "sich selbst erkennen"?

Literatur sich selbst erkennen im Spiegel

- Bard, Kim A. et al. (2006) Self-Awareness in Human and Chimpanzee Infants: What Is Measured and What Is Meant by the Mark and Mirror Test? In: Infancy. Band 9, Nr. 2, 2006, S. 191–219, doi:10.1207/s15327078in0902_6

- Beckoff, M.; Allen, C.; Burghardt, G. M. (2002, Hrsg.): The Cognitive Animal. Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press.

- Binder, Alexandra (2014) Auch wer sich im Spiegel nicht erkennt, kann Ich-bewusst sein. In: Vet-Journal. 02/2014, S. 46–49.

- Chang, Liangtang et al. (2015) Mirror-Induced Self-Directed Behaviors in Rhesus Monkeys after Visual-Somatosensory Training. In: Current Biology. Band 25, Nr. 2, S. 212–217, doi:10.1016/j.cub.2014.11.016< br /> Monkeys can learn to see themselves in the mirror. Auf: eurekalert.org vom 8. Januar 2015 (mit Video der Testanordnung)

- Epstein, Robert; Lanza, Robert P. & Skinner, B. F. (1981) „Self-Awareness“ in the Pigeon. In: Science. Band 212, Nr. 4495, 8. April 1981, S. 695 f., doi:10.1126/science.212.4495.695.

- Gallup, Gordon G. Jr. (1970) Chimpanzees: Self-Recognition. In: Science. Band 167, Nr. 3914, 1970, S. 86 f., doi:10.1126/science.167.3914.86.

- Gallup, Gordon G. Jr. (1977) Self-recognition in primates: A comparative approach to the bidirectional properties of consciousness. In: American Psychologist. Band 32, Nr. 5, S. 329–338, doi:10.1037/0003-066X.32.5.329.

- Nielsen, Mark ; Suddendorf, Thomas & Slaughter, Virginia (2006) Mirror Self-Recognition Beyond the Face. In: Child Development. Band 77, Nr. 1, S. 176–185, doi:10.1111/j.1467-8624.2006.00863.x.

- Povinelli, Daniel J.; Landau, Keli R. & Perilloux, Helen K. (1996) Self-Recognition in Young Children Using Delayed versus Live Feedback: Evidence of a Developmental Asynchrony. In: Child Development. Band 67, Nr. 4, S. 1540–1554, doi:10.2307/1131717

- Prior, H.; Pollok, B. & Güntürkün, O. (2000) Sich selbst vis-à-vis: Was Elstern wahrnehmen. In: Rubin. Nr. 2, 2000, S. 26–30 (dazu ein Artikel der Ruhr-Universität Bochum (Archivversion vom 24. Juli 2001)).

- Prior, H.; Schwarz, A. & Güntürkün, O. (2008) : Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition. In: PLoS Biology. Band 6, Nr. 8, S. e202, doi:10.1371/journal.pbio.0060202.

- Rahde, Tobias (2014) Stufen der mentalen Repräsentation bei Keas (Nestor notabilis). Dissertation Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie