(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=23.05.2004 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 10.06.24

Impressum: Dipl.-Psych. Dr. phil.Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail-Kommunikation: sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright

Psychologie des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit

Zur Psychotherapie der Bewußtseins- und der Aufmerksamkeits-Lenkung(sstörungen)

mit Spekulationen zum Sinn des bewussten Erlebens

Zugleich AD-H-D-Forschungsbericht

2004-2

Zur

Definition der Aufmerksamkeit (06.06.2024).

von Rudolf Sponsel, Erlangen

- Inhaltsübersicht

- Vorbemerkung.

- Einführung: Modell der Lebensströme: Ereignis-, Erlebnis- und Bewußtseinsstrom.

- Einige Grund- und Gretchtenfragen an die Bewußtseinsregulierungs- und Aufmerksamkeitstheorie.

- Externer Hintergrund: Bewußtseinszustände und Funktionen.

- Externer Hintergrund: auswählen, unterscheiden, vergleichen.

- Warum und wie ist es zur Bewußtseinsentwicklung gekommen?

- Warum und wie tritt dieses oder jenes Element in das Bewußtsein?

- Warum und wie kommt es, daß dieses oder jenes Element aus dem Bewußtsein verschwindet?

- Warum und wie geschieht gelenkte Bewußtseinstätigkeit?

- Unterscheidungen der drei Grundformen der Aufmerksamkeit.

- Wie ist Aufmerksamkeitsverdichtung (Konzentration) möglich und erklärbar?

- Psychosomatische Modelle der Aufmerksamkeit.

- Störungen und Störungsmodelle der Aufmerksamkeit.

- Die Therapie der Bewußtseins- und Aufmerksamkeits-Lenkungsstörungen.

- Materialien:

- Glossar, Anmerkungewn, Endnoten:

- Querverweise.

Bewußtseinsstrom (James) * Kritik der Bewusstseins-Terminologie von William James * Element * Bluma Zeigarnik * Epiphänomen * Neurosciences braucht keine psychologischen Kenntnisse * Depressionen können beide Hauptursachen *

Vorbemerkung: Im folgenden werden Termini, Metaphern und Modelle [Welten] entwickelt, die an der psychologisch- psychotherapeutisch praktischen Arbeit orientiert sind; die neurobiologische Perspektive wird nur am Rande gestreift [1, 2, ], auf neuroanatomische Zuweisungen, die therapeutisch nichts bringen, wird gänzlich verzichtet. Wenigstens sollen durch diese Arbeit eine Sprache und differenzierte Termini zur Verfügung gestellt werden, die die Kommunikation und Diagnostik bezüglich Bewußtseins- und Aufmerksamkeitslenkung erleichtern und fördern.

Einführung: Modell der Lebensströme: Ereignis-, Erlebnis- und Bewußtseinsstrom

In dieser Arbeit sollen die psychologischen terminologischen Grundlagen für eine Theorie der Bewußtseinsregulierung und der Aufmerksamkeit entwickelt werden. Zunächst seien drei Daten-Ströme unterschieden:

Abb. 01: Modell der Lebensströme nach Sponsel 1995, S. 179.

Der Ereignisstrom repräsentiere all das, was auf der Welt geschieht. Der Erlebensstrom repräsentiere all das, was sich in mir abspielt, was in meinem Körper und in meinem "Betriebssystem" Seele und Geist geschieht. Das Wenigste, was um uns herum geschieht, erleben wir auch. Und nur ein kleiner Teil von dem, was wir erleben, ist uns auch bewußt.

Einige

Grund- und Gretchtenfragen an die Bewußtseinsregulierungs- und Aufmerksamkeitstheorie

- Überblick:

- Externer Hintergrund: Bewußtseinszustände und Funktionen.

- Externer Hintergrund: auswählen, unterscheiden, vergleichen.

- Warum und wie ist es zur Bewußtseinsentwicklung gekommen?

- Warum und wie tritt dieses oder jenes Element in das Bewußtsein?

- Warum und wie kommt es, daß dieses oder jenes Element aus dem Bewußtsein verschwindet?

- Warum und wie geschieht gelenkte Bewußtseinstätigkeit?

- Unterscheidungen der drei Grundformen der Aufmerksamkeit.

- Wie ist Aufmerksamkeitsverdichtung (Konzentration) möglich und erklärbar?

- Psychosomatische Modelle der Aufmerksamkeit.

- Störungen und Störungsmodelle der Aufmerksamkeit.

Warum und wie ist es zur Bewußtseinsentwicklung gekommen ?

Eine sinnvolle Hypothese ist, daß Bewußtsein und Bewußtheit durch die Evolution begünstigt wurden. Begründet man biologisch, vergleicht man die Überlebenschancen von Biosystemen mit, ohne oder so oder so stark entwickeltem Bewußtsein.

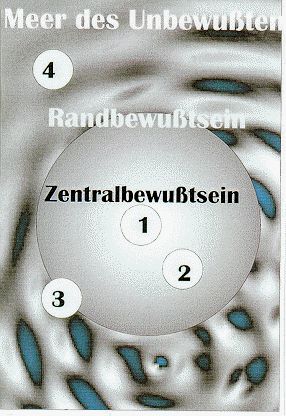

Abb. 0: Modell Bewußtseinsapparat der Lenkung

nach Sponsel 1995, S. 183.

Bewußtsein und Bewußtheit ist damit eine wichtiger Faktor zur Willensfreiheit. Bewußte Wesen können innehalten und reflektieren, abwägen, abwarten und planen.

Warum und wie tritt dieses oder jenes Element in das Bewußtsein ?

Wie-Metapher. Eine einfache Zugangsmetapher besagt, daß man das Nicht- oder Unbewußte wie ein Meer auffassen kann. Dieses Meer spült nun mehr oder minder viel und schnell an den "Strand" des Bewußtseins. Einiges Angespülte verschwindet sogleich im Nichts, anderes dringt vor in das Bewußtsein und gerät sogar ins Zentrum. Wie kommt das? Wie sollen und dürfen wir uns das vorstellen? Warum dringen manche Elemente gar nicht vor, warum verschwinden manche sogleich, warum verbleiben welche am Bewußtseinsrand?

|

|

| Hypothese: Ein Element tritt ins Bewußtsein, wenn es mit einem bestimmten Wert ausgestattet wurde. Sein Wert ist sozusagen der Schlüssel für das Schloß, das ins Bewußtsein führt. Sodann entscheidet die Bewußtseinslenkung (eine Funktion des Super-ICHs), wie lange das Element im Bewußtsein bleibt und mit welchem Supervisionsstatus es vorläufig erfaßt oder ob es abgelegt werden kann. |

Wie kann diese Hypothese bewiesen werden? Zunächst erscheint ein Existenzbeweis sinnvoll, indem gezeigt wird, daß es solche Vorgänge überhaupt gibt. Der nächste Schritt wäre, daß beliebige Vorgänge herausgegriffen werden, um zu zeigen, daß auch diese mit diesem Modell erklärt werden können.

| Existenz-Beweis: Überlegen Sie, wann und unter welchen Umständen sie das 23. mal zuvor auf der Toilette waren. Der letzte Toilettengang erhält die Ordnungszahl 1, der vorletzte die Ordnungszahl 2, usw. Prognose: Sie können das nicht rekonstruieren. Erklärung: weil es erledigt und nicht mehr wichtig ist. Einen experimentellen Beweis für das Behalten unerledigter, mithin noch wichtiger Sachen, liefern die gleichnamigen Experimente von Bluma Zeigarnik, einer Schülerin des großen Gestaltpsychologen Kurt Lewin [1, 2, ]. Wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und plötzlich ein dringendes Bedürfnis verspüren, so wird Ihr Bewußtsein sehr erfüllt sein, von Überlegungen, wie Sie auf dem schnellsten Weg eine Toilette erreichen können. Haben Sie das geschafft, haben Sie ein eindrucksvolles Erlebnis des Gefühls der Erleichterung. |

Warum und wie kommt es, daß dieses oder jenes Element aus dem Bewußtsein verschwindet ?

Das Element verliert an Wert, im günstigen Fall dadurch, daß die Aufgabe erledigt ist. Aber vielleicht auch, weil erkannt wird, daß die Beschäftigung nicht weiter dienlich oder positiv bewertet wird. Oder das "Ablaufdatum" für die Warteschleife ist eingetreten. Es wurde von anderen, inzwischen von anderen, für wichtiger befundenen Elementen aus der Warteschleife geschoben. Werden z.B. neue Reize mit einer aktuell höheren Wertigkeit ausgestattet, können die älteren an Priorität oder Status einbüßen. Ganz allgemein kann ein Modell vertreten werden, wonach ein Element aus dem Bewußtsein verschwindet, wenn die Bewußtseinssupervision dies erlaubt oder sogar fordert:

Die Bewußtseins-Supervision

Alltagsbeispiel: Wenn Sie zum Einkaufen gehen "vergessen" Sie unterwegs

gewöhnlich, was Sie einkaufen wollen, Sie nehmen die unmittelbaren

Ereignisse wahr, denken auch an dieses oder jenes. Wenn Sie nach einer

Weile angekommen sind, fällt Ihnen plötzlich wieder ein, was

Sie alles kaufen wollten. Wie sieht ein solches System aus, wie können

wir uns das vorstellen? Nun, ein solches System sollte wie folgt funktionieren:

Achtungs-Reize (Merkmale des Zielgeschäftes) werden in der Supervision

(Supervisionsgedächtnis) abgelegt. Sie sind mit dem Gedächtnis

verbunden, die bei Erfülltsein der Achtungsbedingungen (Ankunft im

Geschäft) einen Gedächtnisabruf veranlassen (einfallen).

Die folgende Übersicht gibt Auskunft, an welchen Stellen die Supervision

scheitern oder gestört sein kann und wo sie kognitiv-therapeutisch

gefördert oder trainiert werden sollte:

Warum und wie geschieht gelenkte Bewußtseinstätigkeit ?

Für die meisten Erlebenden geschieht ihr Bewußteinserleben quasi wie von selbst. Die wenigsten erleben sich als bewußtseins-lenkend. Das hat wohl auch damit zu tun, daß man im Erleben sein Lenken schlecht mitbekommt, weil man sozusagen drinnen ist. Ja, man kann sogar sagen, daß eine bewußte Lenkung, so lange man sich im Bewußtseinsstrom befindet und erlebt, nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Dies wirft die spannende Frage auf, ob nicht-bewußte ("unbewußte") Lenkungsprozesse angenommen werden sollen oder gar müssen. Lenken bedeutet zwingend das Einnehmen einer Meta-Perspektive. Und das bedeutet, ich trete aus dem Bewußtseinsgeschehen heraus und betrachte es aus anderer Perspektive. Dies äußert sich z.B. auch in der Erfahrung, daß Gefühle sich leicht verflüchtigen können (auch das Gegenteil ist möglich bei Mißempfindungen oder Angst), sobald man die Aufmerksamkeit auf sie richtet, daß also die Beobachtung das Beobachtungsobjekt verändert.

Dieses Modell hat eine Entsprechung und ein Vorbild im Modell des Sehens, das eine ständige Bewegung der Augen erfordert, die der Mensch gewöhnlich aber nicht bemerkt. Ähnlich kann man sagen, Bewußtheit kommt durch eine ständige Bewegung, einem Wechsel zwischen Erleben und Reflexion des Erlebens, einem ununterbrochenen Hin und Her zwischen diesen beiden Ebenen zustande.

Spekulationen zum Sinn des bewussten

Erlebens

Muss wahrnehmen bewusst sein? Nein, denn wir können uns eine nicht

bewusste Wahrnehmung vorstellen, die vollkommen ihren Sinn erfüllt,

ohne bewusst zu sein. Nehmen wir an, auf uns fliegt ein Gegenstand zu,

von dem wir nicht getroffen werden wollen. Es genügt, um ihm auszuweichen,

dass wir ihn wahrnehmen. Was hilft es uns, dass uns der Vorgang auch noch

bewusst wird? Das verzögert unter Umständen die Ausweichreaktion

und wir werden, nur weil wir Bewusstheitszeit verbrauchen, womöglich

getroffen. Die meisten Reaktionen bei Gefahr setzen ein, bevor uns die

Gefahr bewusst wird. Libet spricht von ca. 150 ms, wenn wir als Kraftfahren

plötzlich auf der Straße ein Kind sehen.

Das Wach-Bewusstsein des Erlebens können wir

uns als einen vieldimensionalen Raum vorstellen, in den beständig

Informationen fließen, der weiteres Schicksal sich durch die Aufmerksamkeit

entscheidet, die sie erhalten. Aber einen solchen vieldimensionalen Raum

können wir uns auch ohne Bewusstheit vorstellen. Der könnte genauso

gut funktionieren. Was soll es also heißen, wir sind uns eines Vorganges

bewusst?

Was ändert sich im Keller, wenn wir Licht machen?

Nun, unsere Wahrnehmung hat es viel leichter, man findet eher, was man

sucht, man stolpert nicht, weil man die Hindernisse sieht. Auch bei diesem

Beispiel genügt die Wahrnehmung, worin sollte der besondere Nutzen

liegen, dass es auch noch bewusst wird?

Die Überlegungen hat wohl manche ForscherInnen

bewogen, vom Bewusstsein als ein bloßes Epiphänomen

zu sprechen. Es gibt es zwar, aber es hat keinen besonderen Sinn und Nutzen.

Das stärkste Argument gegen das Bewusstsein

liefern die Lebenwesen, die sehr wahrscheinlich über kein Bewusstsein

verfügen. Das zeigt uns nämlich, dass zum Leben und Überleben

Bewusstsein nicht unbedingt erforderlich ist. Andererseits scheint es in

der Evolution sehr zweckmäßig zuzugehen. Warum sollte die Natur

also etwas so Kompliziertes wie Bewusstsein in einer langen Entwicklungsgeschichte

erzeugen, das keinen besonderen Sinn und Nutzen hat, eigentlich überflüssig

ist?

In der Technik kennen wir Automaten und automatische

Lenkung (Regelung oder Steuerung). Wie hätte etwa der Autopilot das

Problem der Notölandung auf den Hudson River gelöst (> Wikipedia)?

Nun, der Pilot und seine Mannschaft konnten auf die außergewöhnliche

Situation außergewöhnlich reagieren. Das Wach-Bewusstsein kann

hier als nützlich für die Handlungsmöglichkeiten angesehen

werden. So betrachtet könnte man das Wach-Bewusstsein als relativ

freie und vieldimensionale Lenkungszentrale ansehen.

Eine andere Frage ist, wie soll Kommunikation

ohne Bewsstsein möglich sein? Nun, wir wissen, auch in der Hypnose

ist Kommunikation möglich und der Hypnotisierte hat später oft

gar kein Wach-Bewusstsein davon. Das aber ist keine symmetrische Kommunikation

mit wechselndem Sender und Empfänger.

Unterscheidungen

der drei Grundformen der Aufmerksamkeit

freischwebend, gerichtet, gerichtet und verdichtet

= konzentriert

Im Wachzustand kann meine Aufmerksamkeit ungelenkt

und freischwebend aufmerksam sein. Ich kann meine Aufmerksamkeit auf bestimmte

Objekte, Geschehnisse oder Tätigkeiten richten und ich kann das sehr

verdichtet, alles andere abgeschirmend, d.h. sehr konzentriert tun. Das

sind drei Grundformen der Aufmerksamkeit: freischwebend, gerichtet, verdichtet

= konzentriert.

Eine andere und "höhere" Ebene ist die Einnahme

der Meta-Perspektive. Ich betrachte meine freischwebende, gerichtete oder

verdichtete Aufmerksamkeit und reflektiere sie.

Wie

ist Aufmerksamkeitsverdichtung (Konzentration) möglich und erklärbar

?

Theoretisch sind verschiedene Modelle denkbar, etwa daß die freischwebende Aufmerksamkeit trotz Konzentration erhalten bleibt. Dies widerspricht aber der Alltagserfahrung. Je mehr man sich konzentriert und einer Betätigung hingibt, desto mehr tritt das Andere in den Hintergrund, was u.a. als ein Kriterium für die Hingabe gilt. Hier scheint eine reziproke Beziehung vorzuliegen, wie es obige Illustration bildlich ausdrückt: je mehr die Aufmerksamkeit freischwebt, desto weniger gerichtete und verdichtete Aufmerksamkeit ist möglich und umgekehrt.

Psychosomatische Modelle der Aufmerksamkeit

Alles psychische Geschehen ist nicht nur an die Biologie ("Materie") gebunden, sondern kann auch unter ihrer biologischen oder neurobiologischen Repräsentation betrachtet werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn man fragt, welche Neurotransmitter oder biologischen Vorgänge Ausdruck des Aufmerksamkeitsprozesses sind. Auch neuroanatomische Überlegungen gehören hierher. Psychosomatik im engeren Sinne betrifft das Wechselspiel biologischer und psychologischer Aktivitäten. Jede psychologische Aktivität bedeutet auch eine biologische Aktivität und umgekehrt. Das ist auch der Grund, weshalb man durch rein psychologische Methoden sein Gehirn und die Neurobiologie verändern kann, wenn auch natürlich nur begrenzt. Die Psyche und das Psychologische sind eine eigene Wirklichkeit und nicht nur ein Epiphänomen. Dies geschieht alltäglich und fortlaufend. Alles, was gemacht, erinnert, vorgestellt, phantasiert, gewollt oder erlebt wird, hat eine psychologische und eine somatische (neurobiologische, physikalische und chemische) Seite [Welten]. Während psychologische Theorien nicht unbedingt biologische, pharmakologische, medizinische oder Physik und Chemie brauchen, stimmt dies umgekehrt nicht. Wer immer die Aufmerksamkeit aus Sicht der Medizin, Pharmakologie, Chemie, Physik, Biologie, Neurowissenschaften, Kybernetik oder Technik erforschen und Aussagen machen will, kommt um psychologische Begriffe und Modelle nicht herum. Tatsächlich meinen aber die meisten Nicht-PsychologInnen, daß es psychologischer Kenntnisse nicht bedarf, um aus anderen Perspektiven psychologische Phänomene zu erforschen.

Anmerkung anfangen: Damit man anfängt, muß ein gewisses Interesse, eine gewisse Wertzuweisung, eine Auswahl erfolgen. Nicht selten gibt es bei bestimmten Störungen ein typisches Anfangsproblem. Ein Anfangsproblem kann zwei Hauptursachen haben: 1) es fehlt an Energie und Antrieb, 2) es fehlt an Lust, Interesse und Werterleben. In manchen, schwereren Depressionen können beide Hauptursachen zusammenwirken, das sich im schwersten Zustand der einer Depression in einer Art Versteinerungserleben, in einem tief empfundenen Gefühl der Gefühllosigkeit äußern kann.

Querverweis: Heilmittel-Monographie Lenken.

Störungen und Störungsmodelle der Aufmerksamkeit

Es gibt sehr viele Formen und Arten von Aufmerksamkeitsstörungen, sowohl im normalpsychologischen als auch im Störungsbereich mit Krankheitswert. Die einzelnen Aufmerksamkeitsstörungen können nach den psychologischen Aufmerksamkeitsfunktionen - wie oben ausgeführt - einfach geordnet werden:

Psychologische Funktionen

- Freischweben lassen

- richten auf ein Objekt

- richten und verdichten = konzentrieren auf ein Objekt

- lenken:

- anfangen (Wert zuweisen > Bewußtseinssupervision)

- dabeibleiben

- unterbrechen

- zurückkehren

- prüfen (wie weit bin ich, was brauche ich noch, Ziel erreicht, erreichbar?)

- beenden

Beispiele:

Befindlichkeit. Wachheit, Müdigkeit und Abspannung können die Aufmerksamkeit sehr beeinträchtigen. In solchen Fällen sind Pausen, Erholung, Schlaf- oder (ein kleiner) Urlaub sinnvoll.

Streß, Angst, Sorgen. Hier ist die Aufmerksamkeit manchmal auf wenige Themen eingeengt oder übertrieben zuwendungsbereit, etwa bei der Hypochondrie, wenn es um körperliche Mißempfindungen geht. Streß, Angst, Sorgen, Befürchtungen wirken wie Störsender und erschweren anderes zielgerichtetes Handeln und Arbeiten.

Psychiatrische Störungen: Bei vielen Psychosen ist die Aufmerksamkeit gestört: Schizophrene Psychosen, Zyklothymien, Depressionen, (hypo-) maniforme Zustände.

Auch bei Neurologischen und psychoorganischen Syndromen, z.B. Epilepsien, kann die Aufmerksamkeit sehr beeinträchtigt sein, kann rasch wechseln, nichts kann Fuß fassen oder "kleben" und sich schwer lösen oder immer wieder zum selben Thema zurückkehren (Perseveration).

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Überblick

- Aufmerksamkeitsdefizitgestörte berichten z.B., daß sie sich auf einer Party nicht auf ein Gegenüber konzentrieren können, sondern ständig freischwebend ihre Umgebung mit wahrnehmen. Hier gelingt also die Abschirmung, das Richten und Verdichten auf ein Objekt nicht. Die Folge sind meist Ablenkungen und Abdriftungen, was vom Gegenüber als unhöflich oder unangemessen erlebt und bewertet werden kann.

- Aufmerksamkeitsdefizitgestörte berichten z.B., daß sie sehr leicht den roten Faden verlieren und auf anderes abdriften, so daß sie sich leicht verzetteln, vom Hundertsten ins Tausendste geraten und wenig zielgerichtet und ergebnisreich (nicht effektiv) handeln; sie müssen dann immer wieder von Neuem anfangen und es kommt so zu viel Leerlauf.

- Aufmerksamkeitsdefizitgestörte berichten z.B., daß ihre Bewußtseinssupervision nicht funktioniert, sie vergessen und verschusseln viel, legen Sachen ("Schlüsselproblem") ab, die sie dann oft nicht einfach wiederfinden, was in lange und sich wiederholende Suchprozesse einmündet.

- Aufmerksamkeitsdefizitgestörte berichten z.B., daß ihnen oft langweilig ist, daß sie keine Lust auf etwas haben, nicht so recht wissen, was sie im Moment mit sich anfangen könnten. Hier ist offenbar die Wertzuweisung gestört, so daß keine Objekte bemerkt werden, auf die sich die Aufmerksamkeit zum Anfangen richten möchte, es kommt dann zu ständigen Wechsel und Suchprozessen nach interessierenden Sachverhalten. Dies hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der agitierten Depression, wo zwar viel Energie vorhanden ist, aber die Gefühle fehlen, die diesen Energien eine Richtung verleihen könnten. So schießen agitiert Depressive voller Energie durch die Gegend, finden aber nichts, was sie interessiert und gefühlsmäßig bewegt und irren deshalb von einem Ort zum anderen.

- Aufmerksamkeitsdefizitgestörte berichten z.B., daß sie innerhalb kurzer Zeit sehr starke Stimmungsschwankungen haben, was natürlich die Wertzuweisung und die Aufmerksamkeitslenkung erschwert.

Die Therapie der Bewußtseins- und Aufmerksamkeits-Lenkungsstörungen

Hier gilt zunächst der Grundsatz, daß vorrangig die Grunderkrankung oder Hauptstörung festgestellt werden muß, weil sich nur danach die Therapie richten kann und darf. Bei einer Schizophrenie wird man zuerst die Schizophrenie behandeln, bei einer Depression eben diese wie etwa auch bei Angst- und Befürchtungsstörungen (Phobien, Hypochondrie). Erst wenn die Mittel der Behandlung der Grunderkrankung hinreichend eingesetzt sind, macht es richtigen Sinn, die psychologischen Heilmittel, Verfahren, Methoden und Techniken zu prüfen.

Sofern eine direkte Heilung, z.B. bei AD-H-D, nicht möglich ist, muß man lernen, therapeutische Brillen zu basteln, um entsprechend vorzubeugen, auszugleichen und zu kontrollieren [Merk-Methoden für AD-H-D; Kognitive Therapie einer problemspezifischen Einstellung am Beispiel "Langeweile"; ]

Materialien

"Wie sich gedankliches Abschweifen

im Gehirn abbildet

Verena Kemmler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU

Dortmund

Jeder schweift mit den Gedanken mal ab. Das kann aber nicht nur die eigene Leistung mindern. Bei risikoreichen Arbeiten kann es auch gefährlich sein. Forschende des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) haben das Phänomen in einer aktuellen Studie in Zusammenarbeit mit Forschenden der Universität Heidelberg untersucht. Die Messung von Alpha-Aktivität im Gehirn ist demnach ein guter Indikator für gedankliches Abschweifen. Das Ergebnis könnte sowohl in der Forschung als auch in der Praxis genutzt werden.

Man kann ziemlich schnell gedanklich abschweifen. Egal, ob man während der Arbeit bereits über den Feierabend nachdenkt oder beim Autofahren die Einkaufsliste im Kopf zusammenstellt. Das schadet aber der kognitiven Leistung, zum Beispiel wenn es um anhaltende Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis geht. Verschiedene Studien haben zwar untersucht, wie sich Abschweifen im Gehirn abbildet, kommen aber nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Das liegt vor allem daran, dass viele unterschiedliche Methoden verwendet worden sind.

Der Fokus der Forschenden um IfADo-Psychologen Dr. Stefan Arnau lag deswegen insbesondere auf der Methodik der Studie. Sie vermuteten einen Zusammenhang zwischen gedanklichem Abschweifen und der Alpha-Aktivität im Gehirn. Die Alpha-Aktivität ist einer von fünf Frequenzbereichen, in denen die Aktivität des Gehirns mittels Elektroenzephalographie (EEG) gemessen wird. Sie zeigt sich vorwiegend, wenn sich die Aufmerksamkeit ins Innere richtet. Die Alpha-Aktivität könnte deswegen eine vielversprechende Variable zur Erkennung von gedanklichem Abschweifen sein.

Insgesamt nahmen 100 Personen zwischen 18 und 60 Jahren an den Versuchen teil, die an der Universität Heidelberg durchgeführt wurden. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden dabei zwei verschiedene einfache und eher monotone Aufgaben am PC gestellt. Insgesamt mussten sie 640 Aufgaben in mehreren Blöcken erledigen. Sie wurden zwischen den Aufgabenblöcken zu zufälligen Zeitpunkten befragt, ob sie gerade abgeschweift sind. War das der Fall, wurden die drei zuletzt gemachten Aufgabenblöcke als „Abschweifen“ bezeichnet. 32 Personen gaben häufig genug an, gedanklich abgeschweift zu sein, um das Phänomen anhand ihrer Daten untersuchen zu können. Neben der Reaktionszeit und der Antwortgenauigkeit wurde die Hirnaktivität mittels EEG erfasst.

Erhöhte Alpha-Aktivität bei gedanklichem Abschweifen

Wer mit seinen Gedanken bei den Aufgaben woanders war, machte signifikant mehr Fehler. Auf die Reaktionszeit hatte das gedankliche Abschweifen jedoch keinen Einfluss. Grundsätzlich waren alle Teilnehmenden schneller, wenn sie in einem Aufgabenblock dieselbe Aufgabe lösen sollten wie in dem vorherigen. Auch im EEG gab es eindeutige Ergebnisse: Die Alpha-Aktivität war besonders zwischen den Aufgabenblöcken erhöht, bei denen die Testpersonen gedanklich abgeschweift sind. In künftigen EEG-Studien kann dieses Ergebnis berücksichtigt werden, besonders wenn die Versuche eher monoton gestaltet sind und Abschweifen einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte. Darüber hinaus ließe sich die Alpha-Aktivität durchaus auch am Arbeitsplatz messen. Wenn damit also ein Abschweifen frühzeitig erkannt werden kann, könnten so potenzielle Gefahrenquellen minimiert werden.

Die Studie erschien im Journal „Psychophysiology“ und wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert."

Quelle: idw 18.06.2020: https://idw-online.de/de/news749613

Modell des Erlebens und der Bewusstseinsfunktionen

Literatur (Auswahl)

> Literatur zur Psychologie

des Bewusstseins.

- Aufmerksamkeit ist ein lebenswichtiges Auswahlverfahren. Burkhart Fischer im Gespräch mit Florian Rötzer.

- Aufmerksamkeit. Der Rohstoff der Informationsgesellschaft von Florian Rötzer 08.01.1996

- Zur Neurowissenschaft der Aufmerksamkeit. Wolf Singer.

- Aufmerksamkeit - Die neue Währung von Georg Franck 20.03.1996.

- Der letzte Mensch blinzelt von Detlef Linke 31.05.1996.

- Speichern oder verwerfen?Filter im Gehirn identifiziert von idw bei n-tv 12.5.9

Glossar, Anmerkungen & Endnoten

GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Bewußtseinsstrom (James) * Kritik der Bewusstseins-Terminologie von William James * Element * Bluma Zeigarnik * Epiphänomen * Neurosciences braucht keine psychologischen Kenntnisse * Depressionen können beide Hauptursachen *

___

Bewußtseinsstrom (James) Der Ausdruck wird erstmals William James zugeschrieben. In seiner Psychologie (drt. 1909, S. 148-174) findet sich das Kapitel XI: "Der Strom des Bewusstseins". Dort entwickelt er seine Theorie, die allerdings schon in den Grundlagen nicht überzeugt, wenn er S. 149 ausführt:

"Vier Eigentümlichkeiten dos Bewußtseins. Wie findet es statt? In der Beantwortung dieser Frage bemerken wir sofort vier wichtige Eigentümlichkeiten, an dem Prozeß, der in dem gegenwärtigen Kapitel seine allgemeine Behandlung finden soll,

- 1. Jeder „Zustand" tritt auf mit dem Anspruch Teil eines persönlichen

Bewußtseins zu sein.

2. Innerhalb jedes persönlichen Bewußtseins wechseln die Zustände fortwährend.

3. Jedes persönliche Bewußtsein ist merklich kontinuierlich.

4. Es interessiert sich ausschließlich für bestimmte Teile des ihm gegenübertretenden Objekts mit Vernachlässigung anderer und ist beständig beschäftigt aufzunehmen oder abzuweisen, kurz zu wählen unter seinen Gegenständen."

1) Das Bewusstsein hat keinen Anspruch, auch keinen persönlichen. Aber es ist jeweils ein persönliches, an ein ganz bestimmtes Subjekt gebundenes. Es ereignet sich und kann gelenkt werden (James Punkt 4).

2) Es ist hier unklar, was James mit "Zustände" meint. Die Bewusstseinsinhalte wechseln nicht fortwährend. Denn man kann sich konzentrieren und auf einen Inhalt fokussieren, der dann eine gewisse Zeitdauer relativ konstant bleibt.

3) Diese erscheint mir sehr zweifelhaft. Die alltäglich und psychopathologische Erfahrung lehrt, dass das Bewusstsein unterbrochen sein, Löcher und Lücken haben kann.

4) Die Bewusstseinslenkung ist meist nicht Gegenstand des Bewusstseins. Wir erleben gewöhnlich nicht, dass und wie wir lenken, aber wir tun es. Die Bewusstseinsinhalte sind lenkbar, wie jeder aus seinem Alltagsleben weiss und überprüfen kann, wenn wir auch keine Lern- und Lenkkultur zu den Bewusstseinsinhalten ausgebildet haben und es an einer klaren operationalen Terminologie fehlt. Lenkung und Wechsel von Figur und Hintergrund durch Auswahl ist nachvollziehbar.

Es hat den Anschein, als trennte James nicht zwischen Bewusstseinsinhalt ("Film") und dem Träger, auf den der Bewusstseinsinhalt projiziert oder dargestellt wird - anders Wundt, der 1874 scharfsinnig ausführte:

- „Da das Bewußtsein selbst die Bedingung aller inneren Erfahrung

ist, so kann aus dieser nicht unmittelbar das Wesen des Bewußtseins

erkannt werden. Alle Versuche dieser Art führen daher entweder zu

tautologischen Umschreibungen 1) oder zu Bestimmungen

der im Bewußtsein wahrgenommenen Tätigkeiten, welche eben deshalb

nicht das Bewußtsein sind, sondern dasselbe voraussetzen . 2)“

1) "So die Definition Herbart's und seiner Schule: das Bewußtsein ist die Summe aller wirklichen oder gleichzeitig gegenwärtigen Vorstellungen (Herbart V, S. 208, VOLKMANN, Psychologie S. 90). Die wirklichen oder gegenwärtigen sind eben nur tautologisch für die bewußten Vorstellungen gesetzt.“"

2) "„Hierher gehören alle jene Auffassungen, nach welchen das Bewußtsein eine unterscheidende, eine Subjekt und Objekt einander gegenüberstellende Tätigkeit ist. Indem diese Theorien zwischen Bewußtsein und Selbstbewußtsein keinen wesentlichen Unterschied machen, verraten sie ihre Beeinflussung durch die idealistischen Systeme Fichte's und HEGEL'S. Von neueren Psychologen gehören hierher George (Lehrbuch der Psychologie, S. 229), ULRICI (Leib und Seele, S. 274); auch meine eigene frühere Auffassung entspricht diesem Standpunkte (Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele I S. 285). Verwandt sind jene Ansichten, welche das Bewußtsein auf einen inneren Sinn, auf eine besondere die Vorstellungen erleuchtende Tätigkeit zurückführen. Vergl. Fortlage, System der Psychologie I, S. 57. J. H. Fichte, Psychologie I, S. 83.“"

Quelle 1874: Grundzüge der physiologischen Psychologie, 18. Kapitel, Bewußtsein und Aufmerksamkeit, zitiert nach der digitalen Ausgabe Wilhelm Wundt (1832-1920) und die Anfänge der experimentellen Psychologie, Jubiläums-ausgabe zur 125-Jahr-Feier seiner Institutsgründung. [Ohne Seitenzahlen]

Element Bewußtseinselemente können z.B. sein: eine äußere oder innere Wahrnehmungen, Gedanken, Erinnerung, Bedürfnis, Wunsch, Interesse, Stimmung, Gefühl, Plan, Ziel, Vorsatz, Abwägung, Befindlichkeitszustand, Vorstellung, Phantasie, Erfahrungen.

___

Bluma Zeigarnik 9.11.1900 - 24.2.1988 Moskau. Ihre berühmte experimentelle Studie erschien 1927: "Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen." Psychologische Forschung, Bd. IX, Heft 1/2, 1-85 (eingegangen am 25.3.1927). Ein weiteres Werk wurde 1961 ins Deutsche übersetzt: "Denkstörungen bei psychiatrischen Krankheitsbildern. Eine experimentalpsychologische Untersuchung." Berlin: Akademie. Offenbar blieb sie Zeit ihres Berufslebens ihrer experimentell-orientierten Haltung treu. [1, 2, ]

___

Epiphaenomen gr., Neben- oder Begleiterscheinung, d.h. ohne eigene Bedeutung. Verschiedene materialistisch, naturwissenschaftlich, biologisch orientierte BewußtseinstheoretikerInnnen - z.B. Rohracher, betrachten z.B. das Bewußtsein als ein sog. Epiphänomen, ohne besondere eigenständige Bedeutung wie z.B. das Bild, das man in einem Spiegel oder spiegelnden Medium sehen kann, z.B. das Spiegelbild eines über einen See fliegenden Vogels, dem man auch keine eigene Bedeutung zuspricht: Epiphänomenalismus. Psychologisch ist das wichtigste Argument gegen die Bedeutung des Bewußtseins, etwa als Stätte des freien Willens, daß alle wesentlichen Entscheidungen oder Erscheinungen, wenn sie im Bewußtsein erscheinen, bereits als Bewirktes angesehen werden müssen, so daß sich bei oberflächlicher Betrachtung der Eindruck ergibt, bewußte Entscheidungen gäbe es gar nicht und in der Folge dann auch keinen freien Willen. Dies kann leicht durch folgendes Alltagsbeispiel widerlegt werden: Nehmen wir an, ich spüre Durst. Das Bedürfnis Durst gelangt mir zum Bewußtsein. Keine Willensfreiheit gäbe es, wenn ich z.B. das Trinkbedürfnis nicht zurückstellen könnte. Tatsächlich wird sich, je nach Situation, eine Abwägung ergeben, was, wann und wo ich wie viel trinken werde.

Im Lexikon der Neurowissenschaft (epiphaenomenalismus/3604) wird der Epiphänomenalismus noch viel weiter und schärfer gefasst, indem alles Seelisch-Geistige als Epiphänomen aufgefasst wird.

Ene psychologiosche Sichtweise und Analyse findet man im e-Journal Philosophie der Psychologie, September 2005, von Volker Gadenne (Linz): "DREI ARTEN VON EPIPHÄNOMENALISMUS UND DIE KENNTNIS EIGENER BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE"

___

Neurosciences braucht keine psychologischen Kenntnisse Was dabei herauskommt, kann man z.B. an einigen schrecklichen Veröffentlichungen der sog. Neuroscience sehen [1, 2, Rätsel-Ich, Ich-Hirn].

___

Depressionen können beide Hauptursachen Für die Therapie ist es bei der Depression wichtig, daß zuerst die Stimmungskomponente und dann die Antriebskomponente angehoben (aktiviert) wird, und nicht umgekehrt, um die Selbstmordrisiken nicht zu erhöhen.

___

Standort: Psychologie des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit.

*

Überblick Psychologie des Bewußtseins. Literatur- und Linkliste.

Unterscheiden, auswählen, wählen, auserwählt im Alltag und gesellschaftlichen Leben.

* Werten * Wünschen und Wollen * Lenken * Welten * Normen * Dysfunktionale Selbstaufmerksamkeit * Selbstbild * AD-H-D * Merk-Methoden für AD-H-D *

* Überblick: Abstrakte Grundbegriffe aus den Wissenschaften. * Terminologische Grundlagen *

Wissenschaft in der IP-GIPT.

Sponsel, Rudolf (DAS). Psychologie des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit. Zur Psychotherapie der Bewußtseins- und der Aufmerksamkeits-Lenkung. Zugleich AD-H-D Forschungsbericht 2004-2. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/bewus/ppp_ba.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

kontrolliert: 23.05.04 irs

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt, vertieft, kleine Änderungen werden nicht extra dokumentiert.

10.06.24 Link zur Definition der Aufmerksamkeit.

20.07.20 Modell des Erlebens und der Bewustseinsfunktionen.

21.06.20 Materialien: Wie sich gedankliches Abschweifen im Gehirn abbildet.

21.07.15 Spekulationen zum Sinn des bewussten Erlebens.

02.02.13 Wundtzitat zur Abgrenzung James'. Link Zeigarnik-Effekt.

12.05.09 Link: Speichern oder verwerfen?Filter im Gehirn identifiziert von idw bei n-tv 12.5.9