(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=08.06.2009 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 08.04.15

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright

Anfang Bewusstseinsstrom-Literatur_Überblick _Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Kunst,

Bereich Literatur, und hier speziell zum Thema:

Kann die literarische Erzählform "Bewusstseinsstrom"

den Bewusstseinsprozess repräsentieren?

mit einer Literaturtextliste

Innerer Monolog und stream of consciousness

Reader William James: Der

Strom des Bewusstseins.

von Rudolf Sponsel, Erlangen

Hommage an

die Kunst und an die Phantasie

Einführung: Literatur und Kunst - Psychologie und Psychotherapie. Man kann mit Kunst sehr viel ausdrücken, viel mehr als z.B. die wissenschaftliche und experimentelle Psychologie. Doch erscheint es mir falsch, einen Gegensatz zu konstruieren. Mathematik, Experiment, Empirie, Beobachtung, strenge Definition auf der einen Seite und Intuition, Fantasie, idiografisches Einfühlen und analoge, ganzheitliche Erfassung auf der anderen Seite können und müssen sich ergänzen, wobei Kreativität und Phantasie sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft und Mathematik nötig ist. Das eine ist ohne das andere im wahrsten Sinne des Wortes nur die Hälfte. Viele Dichter und Künstler gewähren Einblicke in menschliches Erleben, seine Hintergründe und Tiefen wie sie die Wissenschaft kaum jemals zustande bringen könnte, obwohl auch hier die bildgebenden Verfahren und neuere Konzepte wie etwa die der Spiegelneuronen (Rizzolatti) Brücken zum Idiografischen bauen. Noch erscheint als eines der ewigen Rätsel auch das, was William James als erster "Bewusstseinsstrom" nannte. Anders gesagt: wie erlebt sich ein Mensch und wie könnte sein Erleben aus seiner subjektiven Perspektive und Erfahrung abgebildet werden? Merkwürdigerweise ist m. W. dieser Frage seit William James nie mehr so ernsthaft und realistisch erlebensbezogen nachgegangen worden, obschon wir alle doch anderen von unserem Erleben erzählen (> Wie geht es Ihnen?). Er war wohl der erste und vermutlich auch vorläufig der letzte, der diese Fragestellung so eindringlich und ausgiebig formulierte und in einem ganzen Kapitel seiner grundlegenden Werke 1890/92 darlegte (>Reader). Und von der Neurowissenschaft ist für die Literatur des Bewusstseinsstroms nichts zu erwarten, weil sie gar keine Erlebnispsychologie - das Bindeglied zwischen neurobiologischer und literarischer Betrachtung - zur Verfügung hat. Den LiteratInnen und KünstlerInnen darf man zutrauen, dass sie auf ihre intuitive und praktische Weise, Möglichkeiten gefunden haben, dem Phänomen "Bewusstseinsstrom" näher zu kommen. Davon können wir PsychologInnen und PsychotherapeutInnen möglicherweise einiges lernen.

Um meine doch recht spärlichen und unzureichenden autodidaktisch angeeigneten Kenntnisse zur Literatur des Inneren Monologs und zum Stream of consciousness etwas professioneller anzureichern, konnte ich im Sommersemester 2008 die Gelegenheit nutzen, an der Gastvorlesung - Stream of Consciousness. Bewusstseinsabbildung als erzähltheoretisches Problem - von Prof. Hanuschek teilzunehmen (danke), von der ich in der Bibliothek der Germanisten zufällig erfuhr (danke) als ich gerade eine Ausgabe von "Geschnittener Lorbeer" suchte.

Grundprobleme der Abbildung des Bewusstseinsstroms in die Sprache.

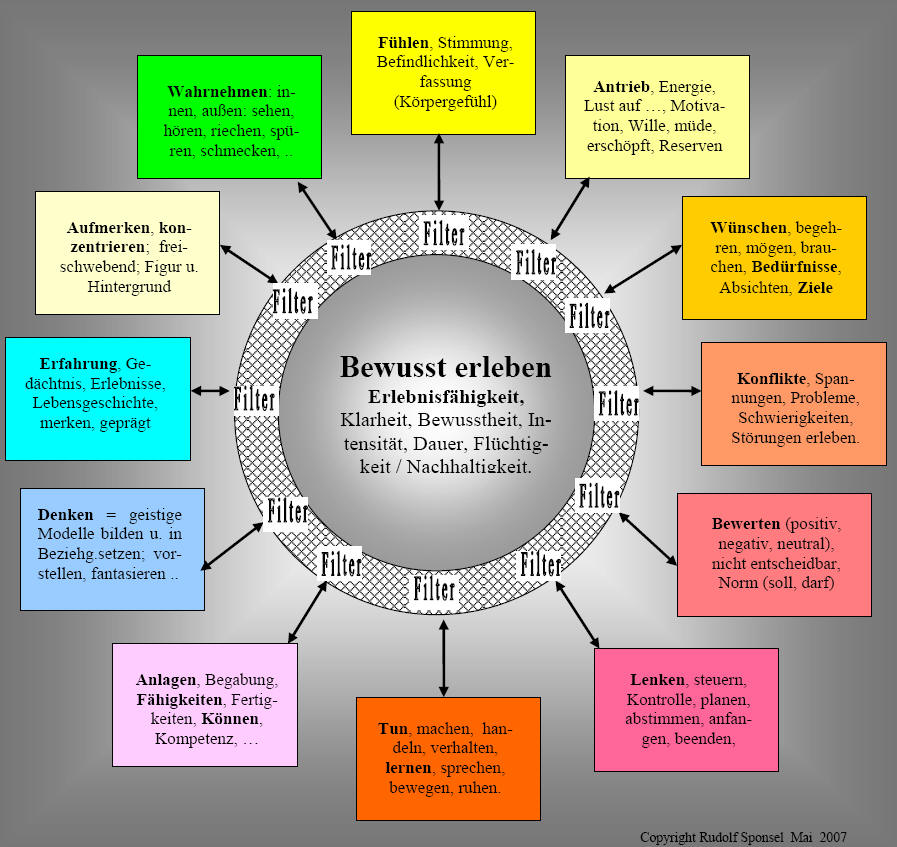

Im Bewusstsein geschieht gleichzeitig vieles: wahrnehmen äußerer Reize (sehen, hören, riechen, schmecken, spüren ...) und innerer Erlebnisinhalte (empfinden, fühlen, denken, vorstellen, fantasieren, wünschen, wollen, ...). Es bedarf also bei realistischer Repräsentation einer Paralleldarstellung des vielen annähernd gleichzeitig gegebenen. Die verschiedenen Erlebensdimensionen erzeugen das jeweilige Bewusstsein, das fortwährend im Bewusstseinsstrom dahin fließt. Erzählen und Sprache geht aber nur nacheinander, nicht gleichzeitig. Schon deshalb können Erzählungen, Sprache und Literatur den Bewusstseinsstrom - sozusagen grundsätzlich gesehen - gar nicht angemessen realistisch repräsentieren, weil Sprechen und Erzählen eben nur Wort für Wort, eins nach dem anderen geht. Das betrifft natürlich auch die psychologische Forschung und die Psychotherapie, wenn Menschen gebeten werden, über ihr Innenleben Auskunft zu erteilen. Aber die literarischen Erzählformen des sog. Inneren Monologes und des Bewusstseinsstroms (stream of consciousness) versuchen eine Näherung und mehr geht auch nicht, auch nicht in Psychologie und Psychotherapie.

Bei der Repräsentation des Bewusstseinsstroms gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die ich mit folgenden Stichworten charakterisieren möchte: Parallelfluss, Beobachtungsaporie, Flüchtigkeit und Unschärfe, Sprachmängel, Figur und Hintergrund, Ganzheit.

- Parallelfluss: Sprache ist ein sequentieller Prozess - ein Wort nach dem anderen - und der Bewusstseinsstrom ist einerseits ein paralleler (Bewusstsein vieler gleichzeitiger Erlebnisse) und andererseits sequentieller Prozess (fortlaufender Strom vieler paralleler Erlebnisse in der Zeit).

- Beobachtungsaporie: Die Beobachtung und Erfassung der Bewusstseinsvorgänge unterbricht den normalen Erlebensprozess, verändert ihn oder zerstört ihn sehr oft. Hier scheint eine grundlegende Aporie vorzuliegen, so dass bestenfalls Umwege und Näherungen die einzigen Möglichkeiten sind.

- Flüchtigkeit und Unschärfe: Viele Bewusstseinsvorgänge sind schon im Erleben sehr flüchtig und unscharf.

- Sprachmängel: Die Sprache ist für viele Bewusstseinsvorgänge ungenau und für viele Erlebnisinhalte gibt es gar keine Worte (die "Kleider" der Begriffe). Für die Erforschung der Bewusstseinsvorgänge liegt bislang noch keine normierte Standardisierung für das normale Erleben im Alltag oder gar in einer besonderen Untersuchungssituation vor.

- Figur und Hintergrund: Erleben ist in eine Geschichte, in einen Hintergrund und in eine Situation eingebettet und durch diese gefärbt.

- Ganzheit: Erleben findet ganzheitlich statt, d.h. die verschiedensten Bewusstseinsinhalte werden zu mehr oder minder typischen, wiederholbar-ähnlichen Ganzheiten integriert und verschmolzen.

Beschreibungen

und Kennzeichnungen Innerer Monolog und Bewusstseinsstrom in der Literatur

Im folgenden sollen zunächst einige Beschreibungen der Literaturwissenschaft

zum Inneren Monolog und Stream of consciousness deren Sicht

verdeutlichen, wobei man berücksichtigen muss, dass die Beschreibungen,

Charakterisierungen und Kennzeichnungen nicht einheitlich verwendet werden

(Vogt, S. 191). In Anlehnung und frei nach Vogt (S. 191) lässt sich

charakterisieren: Direkte Rede, syntaktisch minimale Sätze, Eindruck

freier Assoziation, d.h. ungefilterter, d.h. unzensierter Bewusstseinsinhalte

wie sie sich ereignen (können); es fehlen Verba

dicendi oder credendi; was gesagt oder

gedacht wird, muss aus dem Kontext erschlossen werden. Die Identifikation

mit dem Erlebenden und Handelnden wird hierdurch maximiert und zudem strukturierend-erläuternde

Beiwerke gespart.

Literaturbrockhaus:

"Stream of consciousness [...], von dem amerikan. Philosophen und

Psychologen William James (1842-1910), Bruder von H. James, mit Bezug auf

E. Dujardins Roman »Geschnittener

Lorbeer (1888, dt. 1966) geprägte Bez. für eine Erzähltechnik,

die anstatt äußeren, in sich geschlossenen Geschehens die scheinbar

unmittelbaren, unkontrollierten, sprunghaften und assoziativen Bewußtseinsvorgänge

von Romanfiguren wiedergibt, ohne daß diese auf einen bestimmten

Handlungszusammenhang ausgerichtet sind. Diese Darstellungstechnik wurde,

oft unter Verwendung von Formen des > inneren Monologs bestimmend für

die Struktur der Romane von u.a. D. Richardson, J.

Joyce, V. Woolf, W. Faulkner,

A. Döblin.

Literatur: FRIEDMAN, M. J. S.

of c. New Haven (Conn.) 1955. - HUMPHREY, R. S. of c. in the modern novel.

Berkeley (Calif.) 31962."

Der Brockhaus

multimedial 2007: "Stream of Consciousness [ »Bewusstseinsstrom«]

der, ungeordnete Folge von Bewusstseinsinhalten (Empfindungen, Erinnerungen,

Reflexionen, Wahrnehmungen); der Begriff wurde mit Bezug auf É.

Dujardins Roman »Geschnittener Lorbeer« (1888) von dem amerikanischen

Psychologen W. James in seinem Werk »The principles of psychology«

(2 Bände, 1890) geprägt. Bewusstseinsinhalte des Stream of Consciousness

fanden mit der Erzähltechnik des inneren Monologs Eingang in die Literatur,

wobei sprunghafte und assoziative Bewusstseinsvorgänge einer literarischen

Gestalt wiedergegeben werden. Literarische Bewusstseinsströme finden

sich bei A. Schnitzler, J. Joyce, Virginia Woolf, M. Proust, A. Döblin

u. a."

(c) Bibliographisches Institut

& F. A. Brockhaus AG, 2007

Literaturbrockhaus:

"innerer Monolog, Erzähltechnik bes. des modernen Romans, durch

die eine Romanfigur im stummen, rein gedankl. Gespräch mit sich selbst

vorgeführt wird; der i. M. gibt die spontanen, sprunghaft-assoziativen

Gedanken und durch keine äußeren Zwänge und Normen reglementierten

Gefühle der Romanfigur in ihrer ganzen Unmittelbarkeit wieder und

versucht so, Dimensionen, Schichten und Bewegungen menschl. Bewußtseins

(Unbewußtes, Tabuisiertes o. ä.) darzustellen, die in dieser

Weise nicht in bewußter, nach außen gewandter Rede zum Ausdruck

gebracht werden. Der i. M. findet sich u. a. schon bei A. S. Puschkin (>Der

Mohr Peters des Großen, Romanfragment, gedr. 1837, dt. 1952, erstmals

1837), häufiger dann gegen Ende des 19. Jh. (W. M. Garschin, >Vier

Tage<, 1877, dt. 1878; E. Dujardin, >Geschnittener Lorbeer<, 1888,

dt. 1966; H. Conradi, >Adam Mensch<, 1889; A. Schnitzler >Lieutenant

Gustl<, 1901); als Gesamtstruktur wurde der i. M. in den großen

Romanen von J. Joyce (>Ulysses<, 1922, dt. 1927; >Finnegans wake<,

1939, Teilausg. dt. 1970 u.d.T. >Anna Livia Piurabelle<) und M. Proust

(>Auf der Suche nach der verlorenen Zeit<, 1913-27, dt. 1953-57, erstmals

dt. 1926-30) entwickelt. Der i. M. ist seitdem in verschiedensten Varianten

wesentlicher Bestandteil der Technik des > Stream of consciousness, durch

welche die Erzählliteratur des 20. Jh. ihre entscheidende Bereicherung

erfahren hat. Seit Mitte des 20. Jh. nutzt v. a. auch das >Hörspiel

die Möglichkeiten des inneren Monologs.

Literatur: DUJARDIN, E.: Le monologue

intérieur. Paris 1931. - HÖHNISCH, E.: Das gefangene Ich. Studien

zum i. M. in modernen frz. Romanen. Hdbg. 1967.- FISCHER, TH.: Bewußtseinsdarst.

im Werk von James Joyce. Ffm. l973. - ZENKE, J. : Die dt. Monologerzählung

im 20. Jh. Köln 1977."

Der Brockhaus multimedial 2007: "innerer Monolog, [zu griechisch monológos »allein redend«, »mit sich redend«], Erzähltechnik, die den Gedankengang des Erzählers im stummen, rein gedanklichen Gespräch mit sich selbst wiederzugeben versucht. Sie findet sich v. a. in seit dem späten 19. Jahrhundert entstandenen Romanen (u. a. von Édouard Dujardin, Arthur Schnitzler, Marcel Proust, James Joyce) und in Tagebuchaufzeichnungen. Sie steht in der ersten Person Singular Präsens (im Gegensatz zur erlebten Rede, die in der dritten Person Präteritum steht). Der innere Monolog dient dem Ziel einer Identifikation des Lesers mit der erzählenden Person. Im Unterschied zu der von William James beschriebenen Erzählform des »Stream of consciousness« (»Bewusstseinsstrom«) weist der innere Monolog eine intensiver reflektierende Beschäftigung der Person mit sich auf und folgt strengeren syntaktischen und grammatikalischen Regeln. (c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2007.

Die

Abbildung des Bewusstseinsstroms in Sprache in der Psychologie.

Das Bewusstsein ist meist - nicht immer - in stetem Fluss, wobei sich

Figur

und Hintergrund der Bewusstseinselemente verändern und abwechseln.

Elemente können zeitweise verschwinden, teilweise am Rande (Bewusstseinsrand)

mitbekommen werden. Mehr oder weniger, zuweilen sogar viele Bewusstseinselemente

sind dem Erleben nach fast gleichzeitig gegeben und formen damit eine mehrdimensionale

Erlebniseinheit, die aneinandergereiht ungefähr das wiedergeben, was

mit Bewusstseinsstrom gemeint ist. Aber dieser Strom kann auch Lücken

und Löcher haben. Manchmal scheint das Bewusstsein im Nirgendwo, wenn

leichte (alltägliche) Absencen stattfinden. Fast jeder kennt das Phänomen,

dass man etwas liest und plötzlich merkt, dass man ganze Teile des

vorhergehenden Textes gar nicht bewusst aufgenommen hat. Dann war man ganz

"woanders" und meist weiss man gar nicht mehr "wo". Wir alle kennen das

Phänomen, dass wir mehr oder minder bei der Sache sein können,

zerstreut oder ablenkbar sind oder gar gelegentlich in kurze Absencen abdriften.

Eine Möglichkeit, die verschiedenen Erlebniselemente zu kennzeichnen,

wären verschiedene Farben für die verschiedenen Erlebnisklassen,

z.B.:

- Dunkelgrün: Aufmerken, konzentrieren, fokussieren. Metasprachlich-explizit: X wendet(e) sich Y zu; X konzentriert(e) sich, X betrachtete ...; X sah ... Implizites fahren: Bäume flitzten vorbei; eine Auto nach dem andern verschwand hinter uns. Implizites Beschleunigen: der Motor heulte auf, alles vibrierte. Impliziter Schub: ich wurde in den Sitz gedrückt. > Psychologie der Aufmerksamkeit.

- Hellgrün: Empfindungen und Wahrnehmungen (sehen, hören, riechen, schmecken, spüren).

- Gelb: Gefühle und Stimmungen.

- Orange: Wünsche, Bedürfnisse, Motive.

- Blau: Gedanken, Vorstellungen, Phantasien.

- Hellblau: Erinnerungen.

- Grau: Pläne, planen, vornehmen, abstimmen, abwägen.

- Violett: Entscheiden, Entschliessen, Lenken.

- Rot: Verhalten, machen, tun, handeln.

Dem Bewusstseinsstrom sehr nahe kommt auch die Technik

des freien Assoziierens.

Links (Auswahl: beachte) > Literaturliste Bewusstsein.

William James:

- Der Strom des Bewußtseins. In: Psychologie (1909, 1.A. 1892), 148-174. Leipzig: Quelle & Meyer.

- The Stream of Consciousness (1892). First published in Psychology, Chapter XI. (Cleveland & New York, World).

- The Principles of Psychology (1890). Chap. 9: The Stream of thought.

- Talks To Teachers On Psychology; And To Students On Some Of Life's Ideals.

Literaturwissenschaft: [ ,W,]

Textinterpretation: [ ,W,]

Innerer Monolog [W] [RG]

Strukturbegriffe epischer Prosa [Sam]

Beispiele für Formen der Rede- und Bewusstseinswiedergabe. [ , Uni-Essen, ]

Das Bewusstsein in der IP-GIPT:

- Überblick Psychologie des Bewußtseins. Literatur- und Linkliste.

- Die Konzeption des Bewußtseins und des Unbewußten in der GIPT.

- Bewußtseins- und Bewußtheitsmodell in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.

- Theorie des Bewußtseins und seiner Zustände in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.

- Psychologie des Bewußtseins und der Aufmerksamkeit. Zur Psychotherapie der Bewußtseins- und der Aufmerksamkeits-Lenkung. [Zugleich AD-H-D Forschungsbericht 2004-2.]

Literatur (Auswahl)

> Literaturliste Psychologie des Bewusstseins. > Literaturliste Phantasie.

Literatur über die Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms

- Höhnisch, Erika (1967). Das gefangene Ich. Studien zum inneren Monolog in modernen französischen Romanen. Winter, Heidelberg 1967. (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte; F. 3,3)

- Martinez, Matias & Michael Scheffel (1999). Einführung in die Erzähltheorie. München: Beck.

- Simon, Claude (1999). Bilder des Erzählens. Heft Nr. 691 von: du. Die Zeitschrift für Kultur, Zürich Januar. [ISBN 3-908515-24-6] ???

- Surowska, Barbara (1982). Schnitzlers innerer Monolog im Verhältnis zu Dujardin und Dostojewski. In (549-558.): Brinkmann, Richard u.a. (1982, Hrsg.): Theatrum Europaeum. München: Fink.

- Vogt, Jochen (1998). Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Walzel, Oskar (1926). Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung. Nachdruck: Darmstadt: WBG. [UB Germ.: 07DS/B 6 wa 3]

- Zuschlag, Katrin (2002). Narrativik und literarisches übersetzen. O?: Narr. ISBN 3823358898

Verwandte

Themen: Echtheit, Authentizität, Echtzeit, Repräsentation ...

- Danner, Stefan (2001). Ist Authentizität möglich? Dynamik, Volume 32, Nr. 4, 443-459

Zusammenfassung: Der Begriff der Authentizität ist in der Regel mit hohen Erwartungen an die Erkenntnis- und Ausdrucksfähigkeit der Interaktionspartner verknüpft. Es wird überprüft, ob diese Erwartungen berechtigt sind. Dabei werden Argumente für die folgende These vorgelegt: Deutliche Mitteilungen über eigene innere Erlebnisprozesse lassen nicht darauf schließen, dass diese Prozesse in übersichtlichen Bahnen verlaufen; die genauere Betrachtung zeigt vielmehr, dass sich der innere Erlebnisprozess als ein dynamisches Ineinander von Geordnetem und Ungeordnetem, von Komplettem und Fragmentarischem, von Kontinuierlichem und Diskontinuierlichem darstellt. Insgesamt ergibt sich eine neue Sicht auf den Authentizitätsbegriff.

Literaturtexte

des Inneren Monologs und Bewusstseinsstroms

Die folgende Literaturliste ist nicht vollständig, teilweise fehlen

noch wichtige bibliographische Angaben (Ort, Jahr, Verlag), und die Zuordnung

ist wahrscheinlich bei den einen oder anderen AutorInnen auch strittig.

Ich selbst sah mich beispielsweise nicht in der Lage Andersch'

Sansibar

oder der letzte Grund als Repräsentation für Bewusstseinsstromliteratur

zu erkennen. Aufgrund der wahrscheinlich vielfachen Problematik, ob und

wie genau ein Werk einzuordnen ist, habe ich meine jeweilige Zuordnungsquellen

mit angegeben. Informationen, Anregungen und Kritik erwünscht.

Abkürzungen zur Klassifikation und ihrer Quellen

- BS := Klassifikation Bewusstseinsstrom

IM := Klassifikation Innerer Monolog

BMM07 := Brockhaus Multimedia 2007

DLB := Der Literatur Brockhaus

Hanuschek08 := Vorlesung Erlangen SS 2008

KLL := Kindlers Literatur Lexikon (CD 2000)

PG := Projekt Gutenberg.

V = Vogt, Jochen (2005). Aspekte erzählender Prosa. Wiesbaden: V.f. Sozialwissenschaften.

W := deutsche Wikipedia

W.en := englische Wikipedia, W.en.SoCnm (SoCnm = Stream of consciousness narrative mode). Internal monologue.

W.es := spanische Wikipedia. flujo de conciencia; Monólogo interior: [W.es.mi]

W.fr := französische Wikipedia. courant de conscience = flux de conscience. [W.fr.cdc]

W.it := italienische Wikipedia. Flusso di coscienza. [W.it.Fdc]

W.nl := niederländische Wikipedia [W.nl.Soc]

_

- Aichinger, Ilse (1948). Die größere Hoffnung. [IM, KLL]

- Aksënov, Vasilij Pavlovic (1980). Gebrannt [BS, KLL]

- Anantha Murthy, U. R. (1966). Samskara oder was tun mit der Leiche des Ketzers, die uns im Weg liegt und das Leben blockiert [BS, KLL]

- Andersch, Alfred (1957). Sansibar oder der letzte Grund. [BS, W]

- Andersch, Alfred (1974). Winterspelt. [Hanuschek08]

- Antunes, António Lobo (1996). Das Handbuch der Inquisitoren [BS, KLL]

- Ashton-Warner, Sylvia (1958). Quelle meiner Einsamkeit [BS, KLL]

- Andrzejewski, Jerzy (1960). Gates to Paradise. [W.en.SoCnm]

- Atay, Oguz (1972). Tutunamayanlar (The Disconnected). [W.en.SoCnm]

- Baer, Will Christopher (2005). Phineas Poe Trilogy (Seen in all of Kiss Me, Judas and Hell's Half Acre and parts of Penny Dreadful). [W.en.SoCnm]

- Bayzai, Bahram (1982). Death of Yazdgerd. [W.en.SoCnm]

- Beckett, Samuel (1951-53). Trilogy. Molloy (1951), Malone Dies (1951), The Unnamable (1953). [W.en.SoCnm]

- Belyj, Andrej (1917/18). Kotik Letaev. Erster Teil des Romans »Mein Leben« [BS, KLL]

- Bessette, Gérard (1965). Inkation [BS, KLL]

- Beyse, Jochen (1985). Der Aufklärungsmacher. [IM, KLL]

- Blanchot, Maurice Thomas (1941). Der Dunkle [BS, KLL]

- Bernhard, Thomas (1963). Frost. [KLL]

- Bernhard, Thomas (1969). Watten. [nicht in KLL]

- Bernhard, Thomas (1975). Die Ursache. [KLL]

- Bernhard, Thomas (1976). Der Keller. Eine Entziehung. [nicht in KLL]

- Bernhard, Thomas (1981). Die Kälte. Eine Isolation. [nicht in KLL]

- Breton, André (dt. 1928). Nadja. [BS, BMM07]

- Breza, Tadeusz (1946). Die Mauern Von Jericho. [IM, KLL]

- Broch, Hermann (1930/31). Die Schlafwandler. Eine Romantrilogie. [KLL] [W]

- Broch, Hermann (1936, posthum 1976). Die Verzauberung. Roman. [KLL] [W]

- Broch, Hermann (1952). Der Tod des Vergil. Roman. [KLL] [W]

- Bruggen, Carry van (1927). Eva. [W.nl.Soc]

- Burroughs, William (1959). Naked Lunch. [W.en.SoCnm]

- Camon, Ferdinando (1970). Der Fünfte Stand [BS, KLL]

- Cayrol, Jean (1959). Die Fremdkörper. [IM, KLL]

- Conradi, H. (1889). Adam Mensch. Leipzig: V? [Online: Zeno.org] [IM, DLB] [nicht in KLL] [W]

- Delany, Samuel R. (1975). Dhalgren. [W.en.SoCnm]

- De Marchi, Emilio (1887). Der Hut des Priesters. [IM, KLL]

- Deyssels, Lodewijk van (1891). In de zwemschool. [W.nl.Soc]

- Deyssels, Lodewijk van (1892). Jeugd. [W.nl.Soc]

- Dische, Irene (1989). Fromme Lügen. [IM, KLL]

- Döblin, Alfred (1939-1943). November 1918. Eine Deutsche Revolution. Erzählwerk. [IM, KLL]

- Döblin, Alfred (1932). Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Olten: Walter.

- Dos Passos, John Roderigo (1930, dt. 1961). U.S.A-Trilogie. Der 42. Breitengrad. [BS, BMM07]

- Dos Passos, John Roderigo (1932, dt. 1962). U.S.A-Trilogie. Neunzehnhundertneunzehn [BS, BMM07]

- Dos Passos, John Roderigo (1936, dt. 1962). U.S.A-Trilogie. Die Hochfinanz. [BS, BMM07]

- Dostojewski [Vorläufer n. Hanuschek08]

- Droguett, Carlos (1960). Eloy. [IM, KLL]

- Dujardin, E. (dt. 1966, 1887 fr). Geschnittener Lorbeer. [Aus d. Franz. von Günter Herburger]. Köln: Kiepenheuer u. Witsch. Neue Übersetzung v. Irene Riesen, Zürich nach Hanuschek08. [IM, DLB] [BS, DLB] [W] [nicht unter BS oder IM in KLL]

- Eliot, T. S. (1915). The Love Song of J. Alfred Prufrock. [W.en.SoCnm]

- Erenburg, Il'ja Grigor'evic (194-1956). Tauwetter. [IM, KLL]

- Erofeev, Venedikt (1973). Die Reise nach Petuschki [BS, KLL]

- Ezera, Regina (1977). Verborgenes Feuer. [IM, KLL]

- Fasih, Esmail (1983). Soraya im Koma. [BS, KLL]

- Faulkner, William (1929). Schall und Wahn. [BS, KLL] [IM, KLL] [BS, DLB] [BS, W]

- Faulkner, William (1930). As I Lay Dying. [W.en.SoCnm]

- Fed'kovyc, Osyp Jurij (1891). Luk'jan Kobylycja. [IM, KLL]

- Fontane, Theodor (1897). Der Stechlin. [BS, KLL]

- Fröhlich, Hans-Jürgen (1967). Tendelkeller. [Hanuschek08]

- Fröhlich, Hans-Jürgen (1971). Engelskopf. [Hanuschek08]

- Garschin, W.M. (1877). Vier Tage. [IM, DLB] [PG]

- Gibbon, Lewis Grassic (1932). Sunset Song. [W.en.SoCnm]

- Ginzburg, Natalia (1961). Die Stimmen des Abends. [IM, KLL]

- Goma, Paul (1971). Ostinato. [IM, KLL]

- Goytisolo, Juan (1970). Rückforderung des Conde Don Julián [BS, KLL]

- Gordimer, Nadine (1981). July's People. [W.en.SoCnm]

- Hamsun, Knut (1936). Der Ring schließt sich. [IM, KLL]

- Hermans, Willem Frederik (1956). De god Denkbaar - Denkbaar de god. [W.nl.Soc]

- Hesse, Hermann (1927). Steppenwolf. [W.en.SoCnm]

- Hettche, Thomas (1989). Ludwig muß sterben. [Hanuschek08]

- Hildesheimer, Wolfgang (1965). Tynset [BS, KLL]

- Hrabal, Bohumil (1965). Reise nach Sondervorschrift. Zuglauf überwacht [BS, KLL]

- Hughes, Ted (20. Jhd.). Das Lyrische Werk von Ted Hughes. [IM, KLL]

- Iredynski, Ireneusz (1962). Der Tag eines Betrügers. [IM, KLL]

- Jahnn, Hans Henny (1949-1961). Fluß ohne Ufer 1949-1961 [BS, KLL]

- James, Henry (1903, dt. ). Die Gesandten. [BS, BMM07]

- Joyce, James (dt. 1985, 1921 eng.). Ulysses. [18. u. letztes Kapitel]. Frankfurt: Suhrkamp. [IM, DLB] [BS, DLB] [nicht unter BS und IM in KLL] [BS, W]

- Joyce, James (1939, dt. 1970). Anna Livia Piurabelle [Finnegans wake] [IM, DLB] [BS, DLB] [nicht unter BS und IM in KLL] [BS, W] [IM, W]

- Jouve, Pierre Jean (1925). Paulina 1880. [IM, KLL]

- Kaiser, Georg (1938, gedruckt 1966). Leutnant Welzeck. [expressionistischer Monolog n. Hanuschek]

- Kaleb, Vjekoslav (1957). Todesklänge. [IM, KLL]

- Kant, Hermann (1965). Die Aula. [IM, KLL]

- Kawabata Yasunari (1926). Die Tänzerin von Izu [BS, KLL]

- Kawabata Yasunari (1931). Träume im Kristall [BS, KLL]

- Kerouac, Jack (1957). On the Road. [W.en.SoCnm] ?

- Konrád, György (1975). Der Stadtgründer. [IM, KLL]

- Koeppen, Wolfgang (1951). Tauben im Gras. Trilogie 1. Stuttgart: Scherz & Goverts. [BS, W]

- Koeppen, Wolfgang (1953). Das Treibhaus. Trilogie 2. Stuttgart: Scherz & Goverts. [BS, W]

- Koeppen, Wolfgang (1954). Der Tod in Rom. Trilogie 3. Stuttgart: Scherz & Goverts. [BS, W]

- Kotzias, Alexandros (1979). Amtsanmaßung [BS, KLL] [IM, KLL]

- Krleza, Miroslav (1932). Die Rückkehr des Filip Latinovicz. [IM, KLL]

- Kyrklund, Willy (1951). Solange. [IM, KLL]

- Larkin, Philip (20. Jhd.). Das Lyrische Werk von Philip Larkin. [IM, KLL]

- Lins, Osman (1973). Avalovara. [BS, KLL] [IM, KLL]

- Lins, Osman (1966). Verlorenes und Gefundenes. [BS, KLL]

- Lowry, Malcolm (1947). Unter dem Vulkan. [IM, KLL]

- Mácha, Karel Hynek (1836). Mai [BS, KLL]

- Manea, Norman (1989). Fenster zur Arbeiterklasse. Zwei Erzählungen aus Rumänien [BS, KLL] [IM, KLL]

- Mann, Thomas (1939). Lotte in Weimar. [BS, KLL, Hanuschek08]

- Mayröcker, Friederike (1984). Reise durch die Nacht. [BS, KLL]

- McCabe, Patrick (1992). The Butcher Boy. [W.en.SoCnm]

- Miller, Arthur (1964). Nach dem Sündenfall. [BS, KLL]

- Miller, Arthur (1968). Der Preis. [BS, KLL]

- Müller, Robert (1915). Tropen. Der Mythos der Reise. Urkunden eines deutschen Ingenieurs. [BS, KLL]

- Mysliwski, Wieslaw (1984). Stein auf Stein. [IM, KLL]

- Oliveira, Carlos De (1953). Eine Biene im Regen. [BS, KLL]

- Osorgin, Michail Andreevic (1937). Der Freimaurer. [BS, KLL]

- Paludan, Jacob (1924). Einen Winter lang. [IM, KLL]

- Pareja Díez-Canseco, Alfredo (1944). Die drei Ratten. [IM, KLL]

- Paso, Fernando Del (1987). Nachrichten aus dem Imperium. [BS, KLL]

- Pil'njak, Boris Andreevic (1925). Maschinen und Wölfe. [BS, KLL]

- Pound, Ezra (1920). Hugh Selwyn Maerley. [IM, KLL] ? (Ein Gedicht „“Maerly“ in „Dichtung und Prosa 79-85: ist es das - vollständig?)

- Proust, Marcel (1913-27). Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. [IM, DLB] [IM, W] [1. In Swanns Welt. 2. Im Schatten junger Mädchenblüte. 3. Die Welt der Guermantes. 4. Sodom und Gomorra. 5. Die Gefangene. 6. Die Entflohene. 7. Die wiedergefundene Zeit. [W]

- Puschkin, A. S. (1827; unvollendet). Der Mohr Peters des Großen. [IM, DLB] [PG] [W]

- Rabe, David [William] (1971). Die Grundausbildung Pavlo Hummels. [BS, KLL]

- Ráz, Roman (1966). Der Lehrer des Vogelgesangs. [IM, KLL]

- Rebatet, Lucien (1952). Weder Gott noch Teufel. [IM, KLL]

- Revueltas, José (1943). Des Menschen Trauer. [BS, KLL]

- Richardson, Dorothy (1915-28). Pilgrimage. [W.en.SoCnm]

- Rivière, Jacques (1922). Aimé. [IM, KLL]

- Roth, Gerhard (1980). Der stille Ozean. [Hanuschek08: Bewusstseinsabbildung aus der Distanz des personalen Erzählens]

- Saroyan, William (1934). Der waghalsige junge Mann auf dem fliegenden Trapez. [BS, KLL]

- Schmidt, Arno (1960). KAFF auch Mare Crisium. [Hanuschek08: Joyce redivivus?]

- Schnitzler, Arthur (1900). Lieutenant Gustl. [IM, KLL]

- Schnitzler, A. (1924). Fräulein Else. Novelle. 1.-11. Tausend. Berlin: Zsolnay. [BS, W] [Online: PG]

- Selby, Hert (1971). Mauern. [BS, KLL]

- Selby, Hert Jr. (1964). Last Exit to Brooklyn. [W.en.SoCnm]

- Selby, Hert Jr. (1978). Requiem for a Dream. [W.en.SoCnm]

- Seymour, J.D. Salinger (1963). An Introduction. [W.en.SoCnm]

- Shahnon, Ahmad (1966). Dornen am Wegesrand. [BS, KLL]

- Selvon, Sam (1956). The Lonely Londonders. [W.en.SoCnm]

- Simenon, Georges (1970). Als ich alt war. Tagebücher 1960–63 [BS, KLL]

- Simenon, Georges (1963). Die Glocken von Bicêtre. [IM, KLL]

- Simon, Claude (). [W] (noch unklar, welche Werke zum BS bzw. IM zählen)

- Sinclair, May Mary Olivier (1919). Ein Leben. [BS, KLL]

- Škvorecký, Josef (1972). Das Mirakel. (1972). Politischer Kriminalroman [BS, KLL]

- Sokolov, Saša (1976). Die Schule der Dummen. [BS, KLL]

- Solzenicyn, Aleksandr Isaevic (1962). Ein Tag im Leben des des Iwan Denissowitsch. [BS, KLL]

- Sterne, Laurence (1759 en 1767). The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman ('Tristram Shandy'). [W.nl_Soc Biogr: [W.de, W.nl, W.en, ]

- Stramm, August (1916). Der Letzte. [expressionistischer Monolog n. Hanuschek08]

- Streeruwitz, Marlene (2004). Jessica. [Hanuschek08]

- Strindberg, August (1906). Richtfest. [IM, KLL]

- Styron, William (1951). Lie Down in Darkness. [W.en.SoCnm]

- Svevo, Italo [eigentlich: Hector Aron Schmitz, genannt Ettore Schmitz] (ital. 1923). La coscienza di Zeno (1923) - Zeno Cosini, Neuübersetzung "Zenos Gewissen". [W.it_Soc]

- Tammsaare, Anton Hansen (1926-1933). Wahrheit und Recht. [IM, KLL]

- Tatarka, Dominik (1942). Verzweifeltes Suchen. [IM, KLL]

- At-Tayyib Salih (1966). Die Jahreszeit der Auswanderung nach Norden. [BS, KLL]

- Tennyson, Alfred Lord (19. Jh.). Das Lyrische Werk von Alfred Lord Tennyson.

- Tolstoj, Lev Nikolaevic, Graf (1854). Knabenjahre. [IM, KLL]

- Tsirkas, Stratis (1961-65). Städte ohne Herrscher. [IM, KLL]

- Urban, Milo (1927). Die lebende Peitsche. [IM, KLL]

- Vestdijk, Simon (1936). Meneer Visser's hellevaart. [W.nl.Soc]

- Walter, Otto F. (1959). Der Stumme. [IM, KLL]

- Wang, Meng (1987). Das Verwandlungsbilderbuch. [BS, KLL] [IM, KLL]

- Weiss, Peter Ulrich (1975-81). Die Ästhetik des Widerstands. 3 Bde. [BS, BMM07]

- White, Patrick (1948). Die Geschichte der Tante. [BS, KLL]

- Wilson, Robert Anton & Shea, Robert (1975). Illuminatus! [W.en.SoCnm]

- Wohmann, Gabriele (1970). Ernste Absicht. [BS, KLL]

- Woolf, Virginia (1925, dz. 1986). Mrs. Dalloway. Frankfurt: Fischer. [IM, KLL] [BS, DLB] [BS, W]

- Woolf, Virginia (1927). To the Lighthouse. [W.en.SoCnm]

- Woolf, Virginia (1931, dt. 1986). Die Wellen (The Waves). Frankfurt: Fischer. [BS, DLB] [BS, W]

- Yáñez, Agustín (1947). An der Wasserscheide [BS, KLL] [IM, KLL]

Glossar, Anmerkungen und Endnoten

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Andersch: Sansibar oder der letzte Grund

In W[080301] wird Andersch' Sansibar oder der letzte Grund zu den "berühmten" Romanen für die Verwendung der Technik des Bewusstseinsstroms bewertet. Sieht man sich den Roman an, fragt man sich, was W wohl veranlasst haben mag, eine solche Falschwertung in die Welt zu setzen. Tatsächlich erfährt man dann unter dem Eintrag W[080301] zum Roman selber (fett-kursiv RS): "Die erzählerischen Mittel

Die Erzählung ist in 37 Kapitel eingeteilt, die sich nach dem Wechsel der Personenkonstellation richten, aber immer in dem Schema Junge - andere Person - Junge - andere Person abläuft. Der Aufbau ähnelt also Auftritten in einem Theaterstück. Die erzählte Zeit beträgt 27 Stunden.

Typisch für Andersch ist die Darstellung der Ereignisse aus der Sicht der jeweiligen Beteiligten, auch in ihrer charakteristischen Sprache, jedoch nicht in Ich-Form, sondern in der Personalen Erzählsituation. Bei dem Jungen ist auffällig, dass seine Gedanken in einem so genannten Bewusstseinsstrom erzählt werden: Seine Gedanken werden durch Assoziationen verknüpft. Die Sprache ist den jeweiligen Personen angepasst, wie zum Beispiel bei Judith, die ein gehobenes Deutsch, und Knudsen, der eher eine Umgangssprache spricht.

Ebenfalls der Perspektive der Figuren entnimmt Andersch eine ebenso einfache wie eindrucksvolle Symbolik: Das Tagtraum-Sansibar des Jungen; die Schrift an der Wand des Pastors Helander; die Bedrohlichen Türme, die die Flüchtlinge und Widerstandskämpfer zu beobachten scheinen; die Offene See, die für alle Personen die Freiheit bedeuten kann."

Die Darstellung "Der Junge" im Roman der Fischerausgabe 1970 (meist eine halbe bis 3/4 Seite): 7, 10, 13, 18, 23, 28, 36, 41, 48, 56, 64, 76, 88, 102, 110, 130, 143, 156-158, 169-171 (Schluß) enthält fast durchgängig Verba credendi ("...dachte der Junge ...", S. 7) oder Verba dicendi ("...sagte der Junge...", S. 41) und repräsentiert damit den ganz "normalen" Erzähltyp Präteritum und gerade keinen stream of consciousness.

___

Duell Proust / Lorrain: February 5, 1897 in History Event: Marcel Proust meets Jean Lorrain in a pistol duel. [SQ] Zwei Kugeln werden ohne Ergebnis ausgetauscht. [SQ, 2, ] Lorrain, seinerzeit der bestbezahlte Journalist in Paris, soll Proust beleidigt haben. Beide sollen nicht die Absicht gehabt haben, sich zu töten.

Alden, Douglas W. (1938). Marcel Proust's Duel. Modern Language Notes, Vol. 53, No. 2 (Feb., 1938), pp. 104-106.

___

Epischer Imperfekt. > Präteritum.

___

Erlebte Rede:

[LiGo] "-> Erlebte Rede: Erzählerische Redewiedergabe in der 3. Person Präteritum Indikativ, mit Innensicht und der Möglichkeit kommentierender Einmischung, aber ohne ‚verba dicendi et sentiendi’, in vollständiger Syntax (Ausnahme: Interjektionen) und mit unbeschränkter Interpunktion, jedoch ohne Anführungszeichen.

In erlebter Rede bleiben zwar der Wortlaut und die Ausdrucksqualität des von der Figur Gesagten weitgehend erhalten, werden aber (mitunter in fließenden Übergängen) in den Erzählerbericht samt dessen Tempus und Syntax eingebettet. Erlebte Rede ist somit zwar weniger narrativ als indirekte Rede, auch sie bleibt aber letztlich formal dem Erzähler zugeordnet. [Beispiel für erlebte Rede] "

[grammis], [W]

___

Erzähltempus. > Epischer Imperfekt, Präteritum.

___

Faulkner: Schall und Wahn.

|

|

"Zerfall einer Familie und Zerfall der Sprache. Der Buchtitel ist ein Shakespeare-Zitat: Das Leben, heißt es in Macbeth, ist "eines Toren Fabel nur, voll Schall und Wahn, jedweden Sinnes bar". Die Schlüsselbegriffe aus dem Buchtitel verwandelt Faulkner im Text auf eindrucksvolle Weise in (moderne) Literatur. Thematisch geht es um den völligen Niedergang, ja Zerfall alles Menschlichen einer ehemals bedeutenden Südstaatenfamilie im Bundesstaat Mississippi. Die Art und Weise, wie dieses Thema aufgearbeitet wird, ist das Besondere und Herausfordernde des Romans; vor allem die ersten beiden der insgesamt vier Romanteile sind eine extrem anspruchsvolle Lektüre. Wie bei abstrakten Gemälden ist auf den ersten Blick rein gar nichts klar und eindeutig zu erkennen. Es gibt keinen chronologischen oder logischen Zusammenhang, der Leser wird in ein Säurebad von Andeutungen, Erinnerungsfetzen und innerem Monolog getaucht - streckenweise im Wortsinn ohne Punkt und Komma. Insofern handelt es sich bei Schall und Wahn um eines der bahnbrechenden Werke moderner, hochartifizieller Literatur in der Tradition von James Joyce. Faulkner ist die Anerkennung für sein Schaffen nicht versagt geblieben: Er erhielt 1949 den Nobelpreis." [SQ] |

Geschnittener Lorbeer (Dujardin 1887, dt. 1966).

Inhalt: Daniel Prince, ein Student der Rechte mit offensichtlich viel Muße, hat sich in Lea, eine junge Schauspielerin und Tänzerin der zweiten Reihe verliebt. Dieses sexuell ambivalent gehemmte und nicht ausgelebte Verliebtsein ist Gegenstand der ganzen Erzählung, die letztlich hauptsächlich darum kreist, wann es denn endlich so weit ist, dass sie ihn ins Bett lässt, was bis zum Ende nicht geschieht. Stattdessen hält sie ihn hin und beutet ihn, obwohl er selbst nicht so viel hat, finanziell aus, was er gelegentlich dumpf zu ahnen scheint und was ihn ein wenig in seichte Wut versetzt. Er realisiert die Einseitigkeit des Verliebtseins nicht und erkennt nicht klar, wie sie sein Verliebtsein missbraucht. Mal fehlt es hier (z.B. die Miete), mal fehlt es da (z.B. Schuld zurückzahlen), mal ist ganz dringend der Schmuck vor der Verpfändung im Leihhaus zu retten. So zahlt und zahlt er, kümmert sich, schreibt, besucht und trifft sie, aber der heimlich ersehnte und auch ein wenig erwartete Gegenwert, ihn ins Bett zu lassen, bleibt aus. So zieht sich das über 151 Seiten hin.

Prince gibt sich sexuell sehr ambivalent und macht sich selbst vor, anders zu sein, anders zu lieben, nicht wie die gewöhnliche Masse, sondern ganz edel: platonisch. Er ist eben ein ganz besonderer. Hierdurch wertet er seine Liebe und seine Haltung auf und kann auf die Trauben, die Lea für ihn zu hoch hängt, zumindest streckenweise leichter verzichten. Er ist eben nicht so einer.

Leseprobe (S. 37, Auf dem Weg zu Lea): "..., schaut mich an, lacht, schneidet Grimassen, die Wilde; welche Freude! in ihrem schwarzen Kleid mit der schwarzen Korsage aus Kaschmir; nicht groß; aber auch nicht klein, obwohl sie klein erscheint; nein, sie ist nicht klein, aber jung sieht sie aus, ganz jung; und gut proportioniert; ihre sich wölbenden, breiten Hüften unter der dünnen Taille, die weich absinken; ihre hohe Brust, die in den großen Augenblicken so heftig wogt; und ihr Gesicht wie das eines boshaften Kindes; die blonden Haare und die großen Augen; anbetungswürdige Lea. Ach, die Arme, ich will sie lieben, mit einer demütigen Liebe, so wie man lieben soll und nicht wie die anderen es tun. Wenn wir zurückkommen, wird es mindestens schon zehn Uhr sein. Sieben Uhr fünfunddreißig auf der Normaluhr. Die Oper. Die Terrasse des Café de la Paix ist voll; niemand, den ich kenne; die Oper; die Rue Auber; das Haus von Herrn Vaudier; habe schon seit zwei Monaten nicht mehr bei ihm gegessen; vielleicht ist er auf Reisen; ist reich! ach, so viel Geld haben! wieviel hat er? man sagt eine Million Rente; das ist im Minimum ein Kapital von zwanzig Millionen; beinahe hunderttausend Francs im Monat; nein; eine ..."

Charakterisierung des Übersetzers Günter Herburger (S. 157): "Geschnittener Lorbeer ist in der direkten Rede des Daniel Prince, einem Dujardin-Ich und der geliebten Schauspielerin Lea von Arsay sowie einigen Nebenpersonen geschrieben. Sobald Daniel in Aktion gerät, die Handlung vorantreibt und verständlich machen will, benützt Dujardin die Präsenzform des inneren Monologs, das heißt, er schildert, was er gerade tut, denkt, riecht, hört, sieht und was er früher getan und empfunden hat. Dieses abgekürzte Tagebuchverfahren hat Vorteile. Man muß nicht den ganzen epischen Apparat bewegen, um eine Handlung zu formen. Sofort wird man ins Zentrum eines Ichs versetzt, das seine Umgebung nur mittels der subjektiven Optik schildert. Die Verführung des Lesers wird rigoros betrieben, ohne den Widerstand objektiver Sachverhalte."

___

Hanuschek Vorlesung "Der Innere Monolog wird meist erzähltheoretisch als Kunstgriff eines ,Erzählers' modelliert. Damit ignoriert die Theorie eine Vorgabe der Fiktion, die den Inneren Monolog ja gerade in eine Figur verlegt und den Erzähler ausdrücklich ausschließt. Diesem Problem wird im Verlauf der Vorlesung nachgegangen, die wenigen literaturwissenschaftlichen Lösungsversuche werden diskutiert. Vor allem werden klassische und weniger klassische, kanonische und misslungene Versuche der Bewusstseinsabbildung vorgestellt: von den Gründervätern Edouard Dujardin, Arthur Schnitzler und James Joyce über Arno Schmidt, Alfred Andersch und Hans-Jürgen Fröhlich bis in die Gegenwartsliteratur, die den sogenannten autonomen radikalen Inneren Monolog mit einigen Ausnahmen (Thomas Hettche, Marlene Streeruwitz) eher marginalisiert hat. Empfohlene Literatur: Textliste in der ersten Vorlesung; zur Vorbereitung empfiehlt sich die Lektüre der einschlägigen Artikel im Reallexikon." [Ursprungsadresse]

___

Innerer Monolog. [W]

___

Mathematik. So wird von dem berühmten Mathematiker David Hilbert (1862 - 1943) gern das bon mot zitiert, dass er einmal auf die Frage, was aus einem Studenten geworden sei, geantwortet haben soll: "Er ist jetzt Schriftsteller - er hatte zu wenig Phantasie." [Q]

___

Präteritum. [Info]

___

Spiegelneurone.

___

Ullysses von James Joyce. Der Brockhaus multimedial 2007: "Joyce. Der irische Schriftsteller James Joyce (*1882, 1941) ist einer der einflussreichsten Romanciers des 20. Jahrhunderts. Seine Erzähltechnik wie überhaupt seine formalen und sprachlichen Experimente waren für viele zeitgenössische und spätere Autoren vorbildlich.

»Ulysses«, 1922 erschienen und neben »Finnegans wake« der bedeutendste und bis heute nicht völlig entschlüsselte Roman des Iren, schildert einen einzigen Tag, den 16. Juni 1904, im Leben des Dubliner Anzeigenmaklers Leopold Bloom, seiner Frau Molly und des jungen Stephen Dedalus, weitet jedoch das Geschehen mithilfe von Zitaten und Anspielungen, vor allem in der Parallelisierung zu Homers »Odyssee«, ins Universelle aus. Mit der von ihm weiterentwickelten Technik der Versprachlichung des Bewusstseinsstroms der drei Hauptfiguren, besonders ihrer vor- und unbewussten psychischen Prozesse, erschloss Joyce der Romankunst - in Abkehr von der traditionellen, handlungsorientierten Erzählweise des an Abbildung äußerer Realität interessierten realistischen Romans - neue Wirklichkeitsbereiche. »Ulysses« war lange wegen angeblicher Obszönitäten in den USA und Großbritannien verboten."

(c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2007

Lesebeispiel aus dem letzten Kapitel (Molly bewusstseinsströmt ca. 80 Seiten lang ohne Punkt und Komma im Bett so vor sich hin): "... lieber die Lampe bißchen runterdrehn und nochmal versuchen daß [>1012] ich früh auch aus den Federn komme ich werde zu Lambe gehn da neben Findlater daß sie uns paar Blumen schicken die ich in der Wohnung aufstellen kann für den Fall daß er ihn morgen mit nach Hause bringt heute meine ich nein nein Freitag ist ein Unglückstag zuerst will ich mal etwas sauber machen in der Wohnung ich glaube der Staub wächst sogar während ich am schlafen bin dann können wir etwas musizieren und Zigaretten rauchen ich kann ihn begleiten aber zuerst muß ich noch die Tasten vom Klavier säubern mit Milch was zieh ich denn an soll ich eine weiße Rose tragen oder haltmal diese schönen Kuchen bei Lipton also ich liebe ja diesen Duft in einem reichen großen Laden zu 7 1/2d das Pfund oder die andern mit den Kirschen drin und der rosa Zucker 11d das Kilo und natürlich eine schöne Topfpflanze für mitten auf den Tisch die krieg ich doch billiger bei Moment wo war das doch ich hab sie doch kürzlich erst gesehn noch ich liebe ja Blumen am liebsten hätt ich die ganze Wohnung täte in Rosen schwimmen Gott im Himmel es geht doch nichts über die Natur die wilden Berge dann das Meer und die Wellen wie sie am rauschen sind und das schöne Land mit Hafer und Weizenfeldern und allen möglichen Sachen und das ganze schöne Vieh am weiden das täte einem so richtig gut mal wieder Flüsse zu sehen und Seen und Blumen alle möglichen Formen und Düfte und Farben sogar in den Gräben sprießen die überall Schlüsselblumen und Veilchen das ist die Natur und wenn die sagen es gibt keinen Gott dann kann ich bloß sagen ich pfeif auf ihre ganze Gelehrsamkeit wieso gehn sie nicht hin und schaffen selber mal was hab ich ihn oft schon gefragt diese Atheisten oder wie die sich nennen solln doch erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren aber dann heulen sie nach dem Priester wenns ans sterben geht und warum ja warum weil sie Angst vor der Hölle haben wegen ihrem schlechten Gewissen ah ja mir machen die nichts vor wer war denn das erste Wesen im Weltenraum bevor daß sonst jemand da war der alles geschaffen hat wer denn ah das wissen sie nicht genau so wenig wie ich da sitzen sie da sie könnten [>1013] ebenso gut versuchen daß sie die Sonne am aufgehn hindern morgen früh die Sonne die scheint für dich allein hat er damals gesagt an dem Tag wo wir unter den Rhododendren lagen oben auf dem Howth in dem grauen Tweedanzug und mit dem Strohhut an dem Tag wo ich ihn so weit kriegte daß er mir den Antrag gemacht hat ja zuerst hab ich ihm ein bißchen von dem Mohnkuchen aus meinem Mund gegeben und es war Schaltjahr wie jetzt ja vor 16 Jahren mein Gott nach dem langen Kuß ist mir fast die Luft ausgegangen ja er sagte ich wäre eine Blume des Berges ja das sind wir alle Blumen ein Frauenkörper ja da hat er wirklich mal was Wahres gesagt in seinem Leben und die Sonne die scheint für dich allein heute ja deswegen hab ich ihn auch gemocht weil ich gesehn hab er versteht oder kann nachfühlen was eine Frau ist und ich hab auch gewußt ich kann ihn immer um den Finger wickeln und da hab ich ihm die ganze Lust gegeben die ich konnte und hab ihn so weit gebracht daß er mich gebeten hat ja zu sagen und zuerst hab ich gar keine Antwort gegeben hab bloß so rausgeschaut aufs Meer und über den Himmel ich mußte an so viele Sachen denken von denen er gar nichts wußte ..."

Querverweis: Analyse der Phantasieelemente in dieser Passage.

___

Unterscheidung Erzählung - Novelle - Roman.

| Kriterium / Epischer Typus | Erzählung | Novelle | Roman |

| Längsschnitt Entwicklung | Jein | Nein | Ja |

| Gesamtbild | Jein | Nein | Ja |

| Umfang | Kleiner | Kleiner | Größer |

| Strukturierte Form | Jein | Ja | Jein |

verba dicendi. Verben des Sagens, Redens, Sprechens, z.B. "sie sagte ... ". [grammis]

___

verba credendi. Verben des Denkens, Meinens, Glaubens, z.B. "er dachte ...".

___

verba sentiendi. Verben des Wahrnehmens, z.B. er sah, roch, ..."

___

Standort Bewusstseinsstrom-Literatur.

*

Reader William James: Der Strom des Bewusstseins.

Überblick Psychologie des Bewusstseins in der IP-GIPT.

Psychologische Analyse des Phantasiebegriffs.

Überblick Kunst in der IP-GIPT.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

Buchpräsentation site:www.sgipt.org. |

Information für Dienstleistungs-Interessierte.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). Kann die literarische Erzählform "Bewusstseinsstrom" den Bewusstseinsprozess repräsentieren? Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/LitTheo/LBeWuSt.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: irs 07.06.09

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

30.08.17 Querverweise zu Psychologische Analyse des Phantasiebegriffs.

08.04.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.