(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=26.08.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 06.01.26

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erlebnisregister_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:

Erlebnisregister

Erlebnisprotokoll

Vorschläge zur Durchführung von Erlebens- und Erlebnisprotokollen

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Erlebnisregister * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Signierungssystem * Zusammenfassung Hauptseite * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof »«

Inhalt:

Editorial.

Zusammenfassung Erlebnisprotokoll.

Rahmenbedingungen und Situationen

der Erlebniserkundung.

Erleben

Innere Wahrnehmung.

Aufwachprotokolle (sämtlich

gescheitert).

Chronologische Erlebensberichte EB (Beginn

05.11.2022 ... aktuell=letzter verlinkter):

- EB01, EB02, EB03, EB04, EB05, EB06, EB07, EB08, EB09, EB10.

- EB11, EB12, EB13, EB14, EB15, EB16, EB17, EB18, EB19, EB20.

- EB21, EB22, EB23, EB24, EB25, EB26, EB27, EB28, EB29, EB30.

- EB31, EB32, EB33, EB34, EB35, EB36, EB37, EB38, EB39, EB40.

- EB41, EB42, EB43, EB44, EB45, EB46, EB47, EB48, EB49, EB50.

- EB51, EB52, EB53, EB54, EB55, EB56, EB57, EB58, EB59, EB60.

- EB61, EB62, EB63, EB64, EB65, EB66, EB67, EB68, EB69, EB70.

- EB71, EB72, EB73, EB74, EB75, EB76, EB77, EB78, EB79, EB80.

- EB81, EB82, EB83, EB84, EB85, EB86, EB87, EB88, EB89, EB90.

- EB91, EB92, EB93, EB94, EB95, EB96, EB97, EB98, EB99, EB100.

- EB101, EB102, EB103, EB104, EB105, EB106, EB107, EB108, EB109, EB110.

- EB111, EB112, EB113, EB114, EB115, EB116, EB117, EB118, EB119, EB120.

- EB121, EB122, EB123, EB124, EB125, EB126, EB127, EB128, EB129, EB130.

- EB131, EB132, EB133, EB134, EB135, EB136, EB137, EB138, EB139, EB140.

- EB141, EB142, EB143, EB144, EB145, EB146, EB147, EB148, EB149, EB150.

Lebens-Schnitte (Beginn 09.06.2024):

- LS01, LS02, LS03, LS04, LS05, LS06, LS07, LS08, LS09, LS10,

Dimensionen des Erlebens.

Beispiele: Auf der Hauptseite wurden einige Dimensionsanalysen durchgeführt:

- Sonnenuntergang auf dem Mars.

- Im Schlossgarten in die Sonne blinzeln Interpretation als 8-dimensionales Erlebnis.

- Wetterprüfung Interpretation als 10 dimensionale Anwendung.

- Ein Schluck Tee beim Wandern auf dem Staffelberg 13 Anwendungen.

- Achtsames Gehen.

- Mittagsspaziergang durch den Erlanger Schlossgarten.

- Ausscheidungserlebnisse.

- Nachdenken als Erlebnis.

Beziehungsfragen zum Erleben.

Vermischung, Neben und Durcheinander von erlebena und erlebeng

Relation erleben, kennen und erkennen.

ChatGPT: Was weißt Du über Erlebnisprotokolle?

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Für die Erlebens- und Erlebnisforschung sind Protokolle sehr wichtig. Ein einheitliches Format, wie es in der Zusammenfassung vorgeschlagen wird, kann - speziell für die Vergleichbarkeit der Erlebnisprotokolle verschiedener Personen - sehr hilfreich sein, wobei man wichtigere Ergänzungen der Rahmenbedingungen und Situationen berücksichtigen sollte. Ich habe mit meinen eigenen Erlebnisprotokollen am 05.11.2022 begonnen und führe sie seitdem unregelmäßig fort.

Zusammenfassung Erlebnisprotokoll

Zu einem Erlebnisprotokoll gehören: 1. Erlebender, 2. Datum, 3. Wochentag, 4. Uhrzeit ca. Anfang, 5. Uhrzeit ca. Ende des Erlebens, 6. Datum der Aufzeichnung, 7. Wochentag der Aufzeichnung, 8. Uhrzeit ca. Anfang, 9. ca. Ende der Aufzeichnung, 10. Themen und Erlebnisinhalte. 11. Nacharbeit (Interpretation, Kommentar), 12. Sonstiges (z.B. Begrifferklärungen, Querverweise, Literatur).

Rahmenbedingungen und Situationen

der Erlebniserkundung

Nachdem es potentiell unendliche viele Erlebnisse oder Erlebnisobjekte

gibt, ist es wichtig, das betrachtete - sei es vorgefunden oder hergestellt

- genauer zu beschreiben. Will man z.B. das Erleben der Farbe blau erkunden,

so sollte einigermaßen genau angegeben werden, in welcher Weise die

Farbe blau dargeboten wird, am besten durch ein Bild.

Erlebniserkundungen können unter ganz verschiedenen

Bedingungen oder Situationen erfolgen. Es kann daher wichtig sein, Bedingungen

und Situationen näher zu beschreiben.

- Datum, Uhrzeit Erkundungsbeginn - Erkundungsende

- wach

- klar

- Aufmerksamkeit

- Körperstellung (sitzen, liegen, stehen, gehen, ...)

- spüren, Körperempfindungen

- sehen (Augen auf, Augen zu?)

- hören (Radio, Fernsehen, Musik, Nachbargeräusche, Straßengeräusche, Wind, Donner, Fluglärm, ...)

- riechen (riecht es nach etwas?)

- schmecken (habe ich einen Geschmack im Mund?)

- fühlen

- Stimmung

- Befinden / Verfassung

- Licht (Licht an, Licht aus, hell, dunkel, ...)

- Motivation

- Zweck des Erkundungsversuchs (Neugier, Interesse, tue ... einen Gefallen, ...)

Erleben heißt die Grund- und Zentralfunktion des Bewusstseins.

Erlebt wird durch die innere Wahrnehmung von Bewusstseinsinhalten.

Querverweise: Definition bewusstes Erleben, Definition bewusstes Erlebnis, 14 Unterscheidungen erleben, Erlebnis.

Innere Wahrnehmung

Seit Wundt kann man die innere Wahrnehmung als die Grundlage

der Psychologie betrachten. Durch die innere Wahrnehmung erhalten

wir Zugang zu unserem Erleben und zu unseren Erlebnissen. Innere Wahrnehmung

lässt sich als Grundbegriff der Psychologie nicht definieren, es sei

denn man weicht auf Begriffsverschiebebahnhöfe

aus, was natürlich keine Alternative ist. Man muss sich also mit Beschreibungen,

Beispielen und Gegenbeispielen begnügen, was aber auch für hinreichende

Klarheit reicht.

Beispiele und Gegenbeispiele für innere Wahrnehmung

| Beispiele für innere Wahrnehmung (+)

man kommuniziert - mit sich oder anderen - was in einem stattfand. |

Gegenbeispiele für innere Wahrnehmung (-)

Man kommuniziert über Sachverhalte unabhängig vom eigenen Erleben. |

| 01+ Ich schaue in den blauen Himmel.

02+ Ich sehe dort ein Buch. 03+ Ich erinnere, mein Schreibtisch ist voll. 04+ Ich fühle mich gut. 05+ Vielleicht guck ich mir heute Abend den Film an 06+ Ich weiß, dass die Natur keine Farben kennt 07+ Ich überlege, wie Farben entstehen und wie es zur Wahrnehmung von Farben kommt 08+ Ich überlege, die Natur kennt keine Farben. 09+ Ich frage mich, woher das Sprichwort kommt. 10+ Ich frage mich, ob das Sprichwort, von nichts kommt nichts, ein volkstümliches Kausalitäts- prinzip ausdrückt? 11+ Mir geht gerade durch den Kopf, dass Carnap den logischen Aufbau 1928 veröffentlicht hat 12+ Ich las gestern, die Energiepreise sinken. 13+ Könnte ich 2x2=4 beweisen? 14+ Was könnte mir jetzt schmecken? 15+ Der Stein ist zu schwer für meine Kräfte. |

01- Der Himmel ist blau.

02- Auf der Anrichte steht ein Buch. 03- Der Schreibtisch ist voll. 04- Fühlen können ist wichtig fürs Leben. 05- Blau ist eine Farbe. 06- Heute Abend läuft der Film. 07- Farben entstehen durch Lichtreflexion und einem geeigneten erkennenden System (Auge, Gehirn) 08- Die Natur kennt keine Farben, nur Wellenlängen 09- Alle guten Dinge sind drei 10- Von nichts kommt nichts. _ _ 11- Rudolf Carnap hat Der logische Aufbau der Welt 1926 in seiner Habilschrift verfasst 12- Die Energiepreise sind wieder gefallen. 13- 2x2 = 4. 14- Es geht nichts über ein gutes Getränk. 15- Der Stein wiegt bestimmt 2 Zentner |

Übersicht Erlebensprotokolle [Quelle 5.6 Protokolle und Berichte]

Frühstück * Tasse Kaffee mit Genuss * aufgestanden. Guter Dinge * Einarbeitung von Schlicks "kennen" und wiederkennen * Kieser Training fertig * Nach dem Erwachen - Bewusstseinserleben * Erlebeng * Experience.

Die meisten anfangs erfassten Protokolle haben noch nicht das in der Zusammenfassung vorgeschlagene vollständige Format, woran man auch die Entwicklung sehen kann. Zur realen Erforschung des Erlebens ist es wichtig und hilfreich, Erleben zu protokollieren. Im Folgenden einige Beispiele (chronologisch absteigend geordnet).

Anfang der Protokolle und Berichte während und zu dieser Arbeit Die Erforschung des Erlebens

EB01-05.11.2022 ca. 09:30 bis 10:06. Am Sa. den 05.11.2022

bin ich um 8:56 wach geworden. Ich habe mein Wachsein

nicht erlebt. Ich war einfach wach. Nachdem ich meine Hauskleidung angezogen

hatte, fragte ich mich, wie es mir geht. Ich hielt inne und versuchte mein

Befinden in Worte zu fassen: Befinden in Ordnung, keine Beschwerden, ausgeglichene

Stimmung, tendenziell positiv, weil die Arbeit am Erleben vorangeht. Es

fiel mir noch ein, dass ich zum Erleben in einer Arbeit über Bewusstsein

vor Jahren, eine interessante Graphik erstellt habe, die ich auch auf dieser

Seite präsentieren wollte. So habe ich mich im Ordner gipt/allpsy/bewu

auf die Suche gemacht. Zunächst bin ich auf die Seite Introspektion

gestoßen, die aber noch in Arbeit und nicht abgeschlossen ist, wenn

auch schon weit gediehen. Ich habe die Graphik dann in dem Ordner auf der

Seite Psychologie

des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit unter der Überschrift

Warum

und wie geschieht gelenkte Bewußtseinstätigkeit?

gefunden:

- "Für die meisten Erlebenden geschieht ihr Bewußteinserleben

quasi wie von selbst. Die wenigsten erleben sich als bewußtseins-lenkend.

Das hat wohl auch damit zu tun, daß man im Erleben

sein Lenken schlecht mitbekommt, weil man sozusagen drinnen ist. Ja, man

kann sogar sagen, daß eine bewußte Lenkung, so lange man sich

im Bewußtseinsstrom befindet und erlebt, nicht oder nur eingeschränkt

möglich ist. Dies wirft die spannende Frage auf, ob nicht-bewußte

("unbewußte") Lenkungsprozesse angenommen werden sollen oder gar

müssen. Lenken bedeutet zwingend das Einnehmen einer Meta-Perspektive.

Und das bedeutet, ich trete aus dem Bewußtseinsgeschehen heraus und

betrachte es aus anderer Perspektive. Dies äußert sich z.B.

auch in der Erfahrung, daß Gefühle sich leicht verflüchtigen

können

(auch

das Gegenteil ist möglich bei Mißempfindungen oder Angst), sobald

man die Aufmerksamkeit auf sie richtet, daß also die Beobachtung

das Beobachtungsobjekt verändert.

Dieses Modell hat eine Entsprechung und ein Vorbild im Modell des Sehens, das eine ständige Bewegung der Augen erfordert, die der Mensch gewöhnlich aber nicht bemerkt. Ähnlich kann man sagen, Bewußtheit kommt durch eine ständige Bewegung, einem Wechsel zwischen Erleben und Reflexion des Erlebens, einem ununterbrochenen Hin und Her zwischen diesen beiden Ebenen zustande."

Dabei wurde mir wieder einmal klarer, wie eng die beiden Themen

Bewusstsein und Erleben miteinander zusammen hängen. Nun ja, das Erleben,

zumindest das bewusste, findet im Bewusstsein statt. Und die zentrale Hauptfunktion

des Bewusstseins habe ich dem Erleben zugewiesen.

Jetzt, wo ich vor dem Computer sitze und diese Zeilen,

das erste Erlebensprotokoll von heute geschrieben habe, erlebe ich mich

voll im Thema. Ich versuche mich zu organisieren, wie ich weiter mache.

Neben dem Generalthema erleben bin ich auch noch mit der

Frage beschäftigt, wie man abstrakte und allgemeine Begriffe voneinander

unterscheiden kann. Dazu habe ich auf der Seite Sachverhalts-

und Begriffsanalyse konkret, allgemein, abstrakt Kriterienfragen

entwickelt und an bald 30 Beispielen erprobt. Aber mein Erleben sagt mir,

die Arbeit ist noch nicht "rund", ich bin noch nicht zufrieden. "Rund"

steht hier bei mir für ein Gefühl. Bei abgeschlossenen Arbeiten,

mit denen ich zufrieden bin, sollte sich ein Gefühl, das ich "rund"

nenne, einstellen.

- Ende Protokoll 221105-01 10:06 Uhr.

EB02-12.05.2023 11:40 Uhr. Ich wurde soeben mit Kieser Training fertig (eine knappe Stunde) und fühlte mich aktiviert, lebendig, vital. Ich war gut drauf und zufrieden mit der Durchführung.

EB03-12.05.2023 Später Abend. (1) Die Einarbeitung vonSchlicks "kennen" und wiederkennen für das Erleben, das nach ihm scharf zu unterscheiden von erkennen und wiedererkennen ist, erlebte ich mit Freude und Befriedigung als beachtlichen Fortschritt in meiner Erlebensforschung. Intellektuell fühlte sich das "rund" an (so ist es und so kann es bleiben). (2) Diese Freude und Befriedigung wurde unterstützt durch die Formulierung der Forschungsfrage wie aus kennen erkennen wird.

EB04-13.05.2023 Um 8:24 Uhr aufgestanden. Guter Dinge, weil es gestern Abend mit der wissenschaftlichen Psychologie des Erlebens gut vorwärts ging. Sicherheitshalber hatte ich auf einem Zettel noch notiert: "Beispiele für unverarbeitetes Erleben und wie aus kennen wiederkennen und erkennen wird; Sätze des Erlebens formulieren". Heute steht allerdings große Corona-Auswertung an, da ist eine Stunde fürs Erleben weg. Na ja, einmal in der Woche. Vielleicht schaffe ich es, bis Pfingsten mit den Grundzügen fertig zu werden.

EB05-13.05.2023 Gegen 9:30 erste frische und gut heisse Tasse Kaffee mit Genuss (schmeckt gut, angenehm), in ca. 25 Schlucken bei unterbrochener Arbeit an dieser Seite bewusst getrunken. (> Fragebogen F10)

EB06-13.05.2023 Gegen 10:00 gab es Frühstück, drei Töpfchen Linsensuppe mit Kartoffeln und Wiener Würstchen, der Rest vom traditionellen Freitagsessen. Es schmeckte wie gewöhnlich köstlich.

EB07-19.08.2023-7:05-7:55

Uhr Erlebeng

Aus dem Halbschlaf und Erwachensprozess heraus bemerkte ich, dass ich

mich anscheinend intensiv - vermutlich auch in der Nacht während des

Schlafes mit der Scorierung von Erlebensvorgängen beschäftigte:

0.25, 0.50 und sogar eine negative Scorierung in der Richtung -0.43. Ich

versuchte beim Bemerken nicht, die Gedanken loszuwerden, sondern begrüßte

sie im Grunde als Zeichen, dass im Nichtbewussten einige Klärungen

am Werke sind mit der Grundeinstellung, das wird schon seinen Sinn haben,

obwohl ich jetzt, wo ich es gegen 8:02 Uhr erfassend niederschreibe, nicht

mehr orten kann, worum es konkret geht. Der Sinn ist mir inzwischen verloren

gegangen. Gänzlich unverständlich ist mir diesem Zusammenhang

auch, dass ich meine Frau Irmgard mit dem Fahrrad zu einem Hangeingang

fahren "sah".

Die zweite Sache, die mich noch beschäftigte

war, ob ich meine Reise in die Forschungsgeschichte des Erlebens und der

Erlebnisse nicht auch ein wenig quantitativ auswerten sollte, etwa wie

oft ich fand, dass eine Definition oder Erklärung des Erlebens nicht

erfolgt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis..

- Das erste und Teile des zweiten Kapitels wurden

gestern fertig, schneller als ich dachte, das war ein recht angenehmes

Gefühl und sehr zufriedenes Erleben. Bis zu meinem Geburtstag Ende

November dieses Jahres könnte das Buch fertig sein und zu meinem 80.

gedruckt vorliegen. 7:58 bis 8:10 Uhr.

EB08-26.08.2023, gegen 7 Uhr Aufwachphase: Experience.

Ständiges umeinander Geistern zum Erfassens von experience, werden

welche und wie viele werden gefunden. Es ist mir im Nachhinein nicht gelungen,

herauszufinden, warum mich das - wahrscheinlich - den Nachtschlaf über

und in der Aufwachphase so beschäftigt hat. Klar ist: es ging um die

Suche und Dokumentation nach experience in englischsprachigen Arbeiten.

Da hat in der letzten Woche am Rande zwar auch eine Rolle gespielt, aber

mir fällt kein konkreter Fall ein.

EB09-26.08.2023 Erlanger Poetenfest Friedrich Degenerierte

Vernunft, Sa 12.00-13.00 Margrafentheater, Foyer.

Die Veranstaltung begann mit einer beeindruckenden Vorstellung von

Persönlichkeit und Werk.

Der Autor las, eingeleitet und nachgefragt durch die Moderatorin, in

zwei Blöcken: Kapitel 2 Künstlich oder natürlich? und Kapitel

7 Degenerierte Vernunft aus seinem Buch. Bei den Begrifflichkeiten

natürlich und künstlich - exemplarisch Aroma, Blume, Schnee,

- zeigte der Autor interessante und teilweise paradoxe Entwicklungen auf,

wenn z.B. am Ende das Künstliche als das Natürliche erlebt wird.

Seine These KI wird niemals eine menschliche Intelligenz sein überzeugte

mich, angesichts seiner Intelligenzdefinition als die Fähigkeit, Probleme

zu lösen, gerade nicht. Denn genau das kann KI ziemlich gut. Vernunft

ist nach Friedrich mehr als Intelligenz, hier kommt Bedeutung, Sinn

und Wert hinzu. Ständiges Räsonieren und Selbstreflexion macht

den Menschen aus, wobei Friedrich - ein bißchen selbstwidersprüchlich

- nicht ausschließt, dass die Maschinen auch das lernen können.

Der Saal war voll, die Atmosphäre bis auf zwei

nervige Handystörungen, gut, die Kapitel klar und verständlich

vorgetragen. Ich erlebte die Veranstaltung als anregend und interessant,

auch wenn mich Friedrichs kritische Ausführungen nicht überzeugten.

Geschrieben 14.45-15.15 Uhr.

- Buch: Friedrich, Jörg Phil (2023) Degenerierte Vernunft. Künstliche

Intelligenz und die Natur des Denkens. München: claudius.

- Kapitel 1 Besser als Menschen?

Kapitel 2 Künstlich oder natürlich?

Kapitel 3 Intelligenz und Vernunft

Kapitel 4 Wie arbeitet Künstliche Intelligenz?

Kapitel 5 Der Turing-Test

Kapitel 6 Schwache und starke Künstliche Intelligenz

Kapitel 7 Degenerierte Vernunft

Kapitel 8 Die wilde Schönheit der natürlichen Vernunft

Kapitel 9 Ein Ausblick auf die starke Künstliche Intelligenz

Querverweis: KI - Künstliche Intelligenz. * ChatGPT in der IP-GIPT. *

EB10-27.08.2023 Erlanger Poetenfest Becker

& Dabrock Wie KI unsere Gesellschaft verändert,

So, Orangerie, 16:00 Uhr

Ein sehr wichtiges Thema, moderiert von Nana Brink, so dass der Andrang

auch sehr groß und der Saal viel zu klein war. Glücklicherweise

hörte der Regen gerade auf, so dass man auch vor der Orangerie sitzen

und teilnehmen konnte. Die Übertragung über die Lautsprecher

war sehr gut, klar und vernehmlich.

Jenifer Becker begann mit einem authentischen Anwendungsbeispiel.

An einem Vormittag schrieb sie mit ChatGPT einen ganzen Roman. Sie schilderte

eindrucksvoll die Möglichkeiten über sog. "Prompts" oder "Tools"

(Anweisungen für ChatGPT zur spezifischen Textgenerierung und

-modifizierung), z.B. Einbau von Konflikten, Einbau vom Humor, Stimmung,

u.a.m. Diese Möglichkeiten sind gewaltig und nach meiner Einschätzung

wird davon künftig vielfach Gebrauch gemacht werden. Es dürfte

in Zukunft wenig Literatur oder Sachtexte geben, die nicht durch ChatGPT

(oder analoge Programme) unterstützt wurden. Unterstützung von

Texten gab es zwar schon immer, aber die neue KI-unterstützten Möglichkeiten

übertreffen alles bisher Dagewesene vor allem durch die extreme Geschwindigkeit,

mit der die Texte erzeugt werden. Das ist mir zu wenig thematisiert worden.

Ich war auf eine kritische Darstellung und Auseinandersetzung voreingestellt

(Vorurteil, was mich erwartet) und von daher eher enttäuscht, auch

von Peter Dabrock, Sozialethiker und Theologe mit Schwerpunkt "Ethik technischer

und (bio) wissenschaftlicher Durchdringung menschlicher Lebensformen".

ChatGPT werden nicht alle gleich gut nutzen können (worin ich keinen

Nachteil sehe). Und es wird schwieriger, Wahrheit und Realität zu

erkennen, fake News erhalten enormen Auftrieb. Die Kennzeichnungsfrage

ist mir zu lasch behandelt worden. M.E. ist völlig klar, dass bei

Texten, die mit KI-Hilfen erzeugt wurden, angegeben werden muss, welche

Hilfen das waren. Auch die Grauzone Plagiat wurde angesprochen.

Insgesamt kam aber doch einiges Sprache, das uns

als Mensch, Produzent, Konsument und Gesellschaft alle angeht. So gesehen

eine wichtige und geglückte Veranstaltung.

Geschrieben nach der Veranstaltung am 28.08.2023,

ca. 9-9:30 Uhr. Hilfsmittel erleben1,

Notizen, Programmheft, Rechtschreibprüfung

Querverweis: KI

- Künstliche Intelligenz. * ChatGPT

in der IP-GIPT * EPF:

Degenerierte Vernunft *

EB11-Freitag, 03.11.2023, 12:37 [Quelle: Erlebensberichte

zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]

Komme gerade vom Kiesertraining zurück und möchte dokumentieren,

was mir so durch den Kopf ging. Bin seit gestern am Thema Fühlen,

entschlossen es netzfähig abzuschließen. Es ist ein großes,

wichtiges aber auch sehr schwieriges Thema. Inzwischen sind zwei Def

fertig: Energie und Denken. Die nächsten sind fühlen, Motivfeld,

Wahrnehmen, dann wären ein halbes Dutzend und einige wichtige "fertig"

im Sinne von grundaufbereitet. Beim fühlen bin ich mir unsicher, ob

"ich fühle" überhaupt etwas sagt? Und falls: was? Sieht man es

analog zu "ich erlebe", dann bedeutet es, mein Gefühlsapparat ist

eingeschaltet, ich bin fühlfähig. Fühlen ist ein Containerbegriff/Begriffscontainer.

Ich fürchte, es wird keine genaue Definition geben. Die verschiedenen

Gefühle sind sehr schwierig abzugrenzen. Es könnte sein, dass

sich erstmals klar zeigt, dass beweisen im Ungefähren nötig ist.

Was besagen eigentlich die vielen Worte für Emotionen und Gefühle?

Nachdem man die Hirnregionen kennt, in denen fühlen erzeugt wird,

sollte ein Beweis, dass gefühlt wird, nicht so schwierig sein. Wohl

aber welches Gefühl, da nach Schachter und Singer einige Grunderregungsmuster

des Fühlens kognitiv unterschiedlich interpretiert werden können.

Man kann vielleicht den allgemeinen Satz aufstellen: wenn Erleben

erkannt wird, muss Denken dabei sein. Man muss vielleicht auch noch überlegen,

wozu scharfe Gefühlsbegriffsdefinitionen nötig sind. Was sind

die Folgen der Unschärfe? Die Grundregel besagt: Beweisen kann man

nur mit klaren Begriffen. Will man also für das Gefühlsleben

etwas beweisen, muss man für klare Begriffe sorgen. - Und jetzt gibt

es erst mal was zu essen! 12:49 Uhr, 12 Minuten.

EB12-20.11.2023 Versuch Wahrnehmungsquelle Körper

RS 20.11.2023, 14:20 Die Handflächen aneinander legen wie beim

Gebet, Finger zu Finger. Ich spüre die Handflächen aufeinander,

aber nicht die einzelnen sich berührenden Finger bis ich mich auf

die Finger nacheinander konzentriere. Daumen/Daumen; Zeigefinger/Zeigefinger;

Mittelfinger/Mittelfinger; Ringfinger/Ringfinger; Kleiner Finger/Kleiner

Finger.

IRS: 14:27. Wie RS.

EB13-20.11.2023, 17:32. Ich sitze an der Seite zum Fühlen und habe mich soeben gefragt, was ich fühle. Ich hielt inne und versuchte mein aktuellen Fühlen zu erfassen und fand nichts. Ich bin wach, am Thema interessiert, ein identifizierbares Gefühl stellt sich aktuell nicht ein. Ich hole mir die Liste mit den 301 Gefühlsworten und gehe sie durch.

- A-B nichts dabei 17:38.

- Bei G gesund, gewachsen, 17:40.

- I: Interesse 17:41

- K: klar 17:42

- R: ruhig 17:43

- S: sicher 17:43

- W: wach 17:44

_

EB14-Dienstag 05.12.2023, 09:01-09:21 Uhr [Quelle: Erlebensberichte zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]

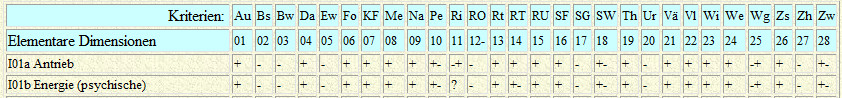

Ich habe die Seite noch einmal durchforstet und festgestellt, dass sich unter der Überschrift Elementare Prädikationen des Fühlens keine Bearbeitung findet. Vermutlich hat das auch etwas mit der merkwürdigen Definitionssituation zu tun, die ich herausgearbeitet habe. Die Arbeit an dieser Seite zieht sich nun sehr lange hin, ich hatte öfter das Gefühl ;-), sie wird und wird nicht fertig und es braucht und braucht. Ich habe den Aufwand für die Ausarbeitung dieser Seite ziemlich unterschätzt. Ich merke, dass ich "fertig" werden möchte, um endlich das zweite Kapitel des Buches fortzusetzen. Bedenke ich, dass ich 29 elementare Dimensionen des Erlebens erfasst habe, aber bislang nur drei Definitionsseiten - Denken, Energie und nun die Gefühle - erstellen konnte, wird mir klar, dass ich nicht mehr viele Beispielseiten durchführen kann, wenn ich weiter kommen will. Auf jeden Fall noch die Motivfeldseite, die ebenfalls sehr schwierig ist. Aus der Bearbeitung der Energieseite und den Fragebogenauswertungen hat sich ergeben, dass ich auch das Quellenproblem Körperlich oder psychisch noch einmal gründlich angehen muss. Hierzu habe ich schon eine Seite angelegt, aber in der Psychologie so gut wie kein praktisch brauchbares Material gefunden. Im Wesentlichen gibt es drei Wahrnehmungsquellen: Außenweltquellen, Körperquellen und psychische Quellen. Wie so oft hat der Mensch im Alltag keine Probleme, seine Wahrnehmungsquellen zu erkennen und zu benennen, aber wissenschaftlich sieht es nicht gut aus. Aufgehalten hat die Entwicklung des Gefühlsfragebogens mit Auswertungskonzeption und die Phänomenologie der Gefühle, die aber sehr wichtig war. Kurzum: ich möchte mit der Seite zum Fühlen und der Gefühle fertig werden, wobei ich natürlich weiß, dass nur der Rahmen und Schwerpunkte "fertig" werden. Gestern habe ich mich intensiv mit den Abgrenzungen und Unterscheidungen von 11 Begriffen beschäftigt. Von den 55 möglichen Vergleichen habe ich nur einen, Gefühl / Emotion mit Stimmung, nach einem entwickelten allgemeinen Vergleichsschema durchgeführt. Inzwischen muss ich eingestehen, dass ich das gesamte Projekt mit seinen Anforderungen und seinem Aufwand nicht richtig eingeschätzte habe, was vielleicht sogar gut war, weil ich mich sonst gar nicht ran getraut hätte. So, jetzt aber an die elementaren Prädikationen des Fühlens und der Gefühle! 9:21 Uhr.

EB15-Dienstag 05.12.2023, 18:11-18:16 Uhr, 5 Minuten.

[Quelle: Erlebensberichte

zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]

Es sieht so aus, als wäre die Seite soeben "erst-fertig" geworden.

Ich mache diese Notiz, weil ich aktuell zu meiner Verwunderung nicht mehr

nachvollziehen kann, was ich heute morgen zum lange Hinziehen und dem Vielen,

Vielen, Allzuvielem geschrieben habe. Im Moment kommt es mir nicht mehr

so vor. Dieser Widerspruch scheint mir eine Erfassung wert. Als Nächstes

geht es an die elementare Dimension Motivfeldbegriffe. Das wird aller Voraussicht

nach noch schwieriger und aufwendiger. 18:16 Uhr.

EB16-12.2023, 10:13 Beginn der Arbeit 05.12.2023

- überraschend glänzender Start

Ich habe gestern, nachdem ich die Seite Definition des Fühlens

und der Gefühle bis auf die Rechtschreibprüfung im Wesentlichen

"erst-fertig" gestellt habe, diese Seite angelegt und konnte zu meiner

Überraschung sofort sehr gut in das in das Thema einsteigen. Allerdings

beschäftige ich mich mit dem Motivationsthema seit meinem Studium,

durch die Motivationsarbeiten von Walter Toman und durch die in

memoriams angeregt und gefördert; zuletzt hat meine Motivbegriffsfelduntersuchung

mit 20 Motivfeldbegriffen im August 2022, erstmals am 20.08.2023 ins Netz

gestellt, sehr viel vorbereitet. Das Konzept Motivfeldbegriff wurde in

dieser Untersuchung kreiert, aber noch nicht definiert. Daher wußte

ich nicht, ob es mir gelingen wird, hier einen überzeugenden Definitionsansatz

zu finden. Das gelang aber sehr überraschend bereits gestern zu Beginn

der Arbeit, was zu einer großen Erleichterung, Entlastung und Zuversicht

führte. 13.23 Uhr.

_

EB17-07.12.2023, 10:26.

Im Zuge der Arbeiten zu Definitionen einiger elementarer Dimensionen des

Erlebens, bislang Energie, Denken, Fühlen und Motivfeld habe ich Kriterien

entwickelt, die die elementaren Dimensionen des Erlebens zu unterscheiden

gestatten sollen. Dabei entwickelte sich gestern die Idee, dass ich

solche Kriterien für alle psychischen Sachverhalte suchen könnte.

Damit habe ich Neuland betreten, das ich heute bearbeiten möchte.

Gelingt es, wäre das ein enormer wissenschaftlicher Fortschritt. Diese

Idee beflügelt mich und stimmt mich sehr positiv. 10:32 Uhr.

EB18-08.12.2023, 09:13-09:34

Uhr, 21 Min. Gestern Abend ist mir noch einmal unter dem Eindruck die Kriterienanalyse

bei den elementaren Dimensionen intensiv die Frage gekommen: was genau

ist Erleben? Ich habe heute morgen daher einen Abschnitt

4.3

Was genau ist erleben? eingebaut. Insgesamt habe ich den Eindruck,

dass ich mit der Entwicklung der Kriterien für die elementaren Dimensionen

des Erlebens und dem Auswertungs- und Vergleichsschema einen großen

Schritt gemacht habe. Es lassen sich nach bislang 28 entwickelten Kriterien

alle bislang 27 elementaren Dimensionen des Erlebens vergleichen, insgesamt

27*28=756 Zellen. Sie sollten sich alle voneinander unterscheiden, d.h.

jede Ergebniszeile mit den 28 Signierungen der Kriterien sollte von allen

anderen verschieden sein. Als erstes habe ich I01a Antrieb und I02b Energie

durchsigniert und verglichen. Das Ergebnis gibt meiner ersten Zusammenfassung

von Antrieb und Energie recht. Sie sind gleich bis auf I11 und I14. Die

Definitions-Logik ist bislang die: Alle elementaren Dimensionen des Erlebens

müssen sämtliche Kriterien für das Erleben, die ich heute

entwickeln werde, erfüllen. Der Begriffscontainer Erleben ist der

Überbegriff für die elementaren Dimensionen des Erlebens. Sämtliche

Spezifikationen der elementaren Dimensionen müssen die Kriterien für

die elementare Dimension erfüllen. Z.B. gilt das für alle Gefühle

der elementaren Dimension I05 Fühlen. Mores habe ich vor Veränderungen

der Kriterien, weil ich für alle elementaren Dimensionen des Erlebens

einen Ordner und eine Seite mit 27 Zeilen für die elementaren

Dimensionen und 28 Spalten für die Kriterien angelegt habe. Jede Veränderung,

Herausnahme oder Hinzufügen eines Kriteriums, bedeutet 27 Tabellen

verändern. Ich sehe aber keinen anderen Weg. Um die Tauglichkeit der

Kriterien zu erkunden, muss ich sie bearbeitend anwenden. Nur dabei merke

ich, ob etwas fehlt oder zu viel ist. Das Projekt nimmt immer umfangreichere

Formen an. Angenehm war die Erfassung des mimischen Ausdrucks von I07-Denken.

09.34 Uhr.

_

EB19-09.12.2023 09:47-10:06,

19 Min. Nachdem ich gestern bis ca. 0:30 an den Kriterien gearbeitet habe,

bin ich heute um 8:37 aufgestanden und gleich wieder ran. Gestern ging

mir noch durch den Kopf, ob mir die Systematik klar und die Übersicht

noch da ist, wo ich bin der Arbeit stehe. Ausgangspunkt war die erste Definitionen

der elementaren Dimensionen des Erlebens und die Gretchenfrage: woher

weiß ich, was das gerade für ein Erleben ist, zu welchen elementaren

Dimensionen gehört es und wie kann ich die verschiedenen elementaren

Dimensionen des Erlebens - im Erleben, nicht nur theoretisch - unterscheiden?

Haben zwei Dim die gleichen Signierungen in allen 28 Kriterien, dann sollten

sie gleich sein. Das ist fast der Fall zwischen Antrieb und Energie, was

meine erste Zusammenfassung in I01 Antrieb und Energie bestätigte.

Aufgrund der Überlegung, dass Antrieb Energie benötigt und damit voraussetzt, habe ich den Definitionsansatz differenziert in I01a Antrieb und in I01b Energie. Obwohl ich nach wie vor denke, dass die Interpretation Antrieb setzt Energie voraus und sollte daher nicht gleich gesetzt werden, hat sich nach der Kriterienanalyse und dem Vergleich herausgestellt, dass sie aufgrund der fast gleichen Signierungen erlebensmäßig als fast gleich anzusehen sind. Wissenschaftlich geht es also darum, die Kriterien festzustellen, die für die elementaren Dimensionen des Erlebens zur Anwendung gelangen können. Ich fürchte den Organisationsaufwand bei Veränderungen und suche nach einer Lösung, wenn Veränderungen nötig sind, nicht immer wieder die Systematik der Kürzel und Unterscheidungen völlig neu zu erstellen. Bei den elementaren Dimensionen des Erlebens hänge ich neue Unterscheidungen einfach hinten an, so dass alle bisherigen Unterscheidungen bleiben können. Überschneidungen können ja vermerkt, erörtert und kommentiert werden. Zusammengefasst: Es geht um die Unterscheidungen der elementaren Dimensionen des Erlebens nach prüf-, kontrollier-, nachvollzieh- und kritisierbaren Kriterien. 10:06 Uhr.

EB20-12.12.2023 Standreflexion 07:40-08:11 Uhr, 31 Min. Wiederaufnahme der Ausarbeitung nach Arbeiten. Durchsicht des bisherigen Standes, kleine Klärungen. Im Wesentlichen wurden bislang drei Kriterien für Motivfeldbegriffe entwickelt und bei den 27 elementaren Dimensionen geprüft. Hier stellte sich heraus, dass I09 Phantasieren, Tagträume; I10 Pläne, Vorsätze, Ziele; I19 entschließen, Impuls zur Handlung die 3 Motivfeldkriterien erfüllen und damit den Motivfeldbegriffen zuzuordnen sind. 08:11 Uhr.

EB21-14.12.2023, 11:08-11:23 Uhr, 15 Min. Ich möchte mir noch einmal klar werden, wie es zu den Definitionsseiten kam. Als erstes habe ich mich mit den Bedeutungen und den elementaren Dimensionen des Erlebens beschäftigt. Als zweites kam hierbei die Frage auf, wie man die elementaren Dimensionen des Erleben erlebnismäßig voneinander unterscheiden kann. Damit stellt sich die Frage nach Kriterien für das Erlebnishafte der elementaren Dimensionen des Erlebens, inzwischen auf 27 herangewachsen. Dies führte zu einem ersten brainstorming von Kriterien, inzwischen sind es 28 geworden. Zwei elementare Dimensionen des Erlebens kann man als erlebnismäßig gleich ansehen, wenn sie dieselben Signierungen in den 28 Zellen der Kriterien aufweisen. Also stand an, die 27 elementaren Dimensionen des Erlebens in Bezug auf die 28 Kriterien zu untersuchen, zu beurteilen und entsprechend zu signieren. Bei I02, ursprünglich 5 Motivfeldworte, später 20, aktuell 26, stellt sich dann als erste Frage, bezüglich welcher Kriterien diese 26 Motivfeldbegriffe bzw. Motivfeldworte als gleich angesehen werden dürfen. Dies führte zum ersten Definitionsvorschlag: Motivfeldbegriff sind dann gleich, wenn sie Ausprägung, Richtung und eine Realisierungstendenz aufweisen. Offen blieb, wie sie sich sonst unterscheiden oder nicht. Hierzu muss man die 26 Motivfeldbegriffe nach den 28 Kriterien für Erlebnisinhalte untersuchen, beurteilen und signieren. 11:23 Uhr.

EB22-19.12.2023, 19:20-19:45,

25 Min.

Ich habe heute die 705 Gefühlsworte von ca. 230 an bis 705 nach

Gefühlsverwandtschaft fertig klassifiziert. Die Arbeit war notwendig,

um mit der Gefühlsbegriffsverwandtschaft voran zu kommen. Hierbei

habe ich folgende Methodik angewandt:

- Theoretisch gibt es unendlich viele Gefühle. Aber es gibt wahrscheinlich

nur 1000 bis 2000 Gefühlsworte (im Deutschen).

Insgesamt wurden für den Gefühlsfragebogen 705 Gefühlsworte zur Beurteilung wie viel Gefühl steckt in dem Gefühlswort ... alphabetisch gelistet? ausgegeben. Ein Problem ist, dass viele ähnliche bis synonyme vorkommen. Daher stellt sich mir die Frage, ob sich nicht Gefühlsverwandtschaften oder Gefühlsfamilienbegriffe oder Gefühlsfeldbegriffe analog den Motivfeldbegriffen finden lassen, die die große Vielfalt der Gefühle auf einige wenige Dutzend reduzieren lässt (hierzu ChatGPT).

Ich begann mit ersten Gefühlsverwandtschaften und klassifizierte sie mit einer Zahl, um sie nach Klassifizierung leichter sortieren zu können, um zu prüfen, ob die Gefühlsworte in der zugeordneten Klasse zusammen passen.

Dabei können mehrere Fehler, Mängel oder Schwächen auftreten:

1. ein Gefühlswort ist keiner der bis dahin erstellten Verwandtschaftsklassen zuzuordnen.

2. Dann muss eine neue Klasse geschaffen werden.

3. Ein Gefühl kann zwar zugeordnet werden, der Klassenbegriff ist aber sehr weit.

4. Es können neue, speziellere Klassen geschaffen werden.

5. Es können auch mehrere Klassen nach Rängen zugeordnet werden: 1. Wahl, 2. Wahl, ...i.te Wahl

Iterationen

Nach Klassenzuordnungen wird neu sortiert und anschließend nachgesehen, ob die Zuordnungen so passen oder ob Änderungen zur Verbesserung der Klassenzuordnung vorzunehmen sind. Das macht man so lange, bis keine Änderungen mehr erforderlich erscheinen.

Liegen die Verwandtschaften fest, ist zu analysieren, was bei Gefühlsverwandtschaftsbegriffen gleich ist und was sie von den anderen Gefühlsverwandtschaftsbegriffen unterscheidet. 19:45 Uhr.

EB23-20.12.2023, 09:06-09:24, 18 Min

Ich bin weiter dabei, die Gefühlsverwandtschaftsbegriffe zu entwickeln und zu überprüfen. Aktuell sind es 41. Aufgefallen ist mir, dass einige Gefühlsworte in die Persönlichkeit hineinreichen und eher überdauernde Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale bedeuten, z.B. 355 kalt, 59 asexuell , 493 skrupellos, 575 unnahbar. Andere berühren den geistigen Bereich, z.B. 416 nachdenklich, wie andere sehr stark den Bereich Antrieb, Energie. Sehr schwierig zu beurteilen sind die sexuellen Identitäten 385 lesbisch, 59 asexuell, 151 bisexuell, 342 homosexuell, 522 transsexuell (vergessen: hetero, intersexuell, quer), weil man in der Regel nicht weiß außer GV04 anders, wie sich eine sexuelle Identität fühlt. Schwierig sind auch die mehrdeutigen wie z.B. 58 arm. Eine andere Schwierigkeit ist der unterschiedliche Allgemeinheits- oder Differenzierungsgrad. Ein anderes Problem ist, dass viele Gefühlsworte mehreren Verwandtschaftsbereichen zugeordnet werden können. Ich habe das aktuell so gelöst, dass ich 1. Wahl, 2. Wahl, ... i.te Wahlen signiert habe. Ein weiteres Problem ist die grundsätzliche Bewertung des Gefühls, weil doch einige dabei sind, sowohl positiv (1) als auch negativ (0), je nach Situation und Perspektive eingeordnet werden können, die ich dann mit 2 signiert habe. Zu klären ist auch die Frage der Bipolarität vieler Gefühlsworte. Die Grundidee, verwandte Gefühlsworte in Gefühlsverwandtschaftsbegriffe zusammenzufassen, erscheint mir nach wie vor sehr sinnvoll. Was sich damit machen lässt, wird man erst nach der Untersuchung und Analyse genauer wissen. Ich bin jedenfalls guter Dinge. 09:24 Uhr.

EB24-29.12.2023, 16:04-16:05, 1 Min. atmen, beim Achten bemerke ich das Heben und Senken des Bauches, aber kein Gefühl dabei. 16:05. [Quelle: Fühlprotokolle]

EB25-29.12.2023, 12:46-12:48, 2 Min. Habe bemerkt, dass ich keine Lust habe, den Gefühlsfragebogen noch einmal auf Richtigkeit zu überprüfen. Ich kann zwar klar sagen, dass ich dazu keine Lust habe, aber ich habe kein Gefühl dazu. Ein Beispiel für ein "kognitives Gefühl" (neu: erlebengk). 12:48 [Quelle: Fühlprotokolle]

EB26-26.01.2024, 10:13-10:21 Uhr, 8 Min.

Bin heute wieder dabei, an der Fortsetzung im Kapitel 2 - wissenschaftliche

Psychologie - zu arbeiten. Gestern hatte ich das Gefühl, dass

es unübersichtlich und sehr viel geworden ist, so dass ich mir über

den grundsätzlichen Stand wieder klar werden möchte. Erleben

- elementare Dimensionen des Erlebens - Definition einiger wichtiger elementaren

Definitionen (Energie, Gefühl, Motivfeldbegriffe) - Kriterien

für die jeweiligen elementaren Dimensionen des Erlebens - Fragen und

Kriterien ganz allgemein für psychische Sachverhalte, (kurzer, längerer,

einfacher oder komplexer Natur). Ich habe gestern die 28 Kriterien überarbeitet

und neu geordnet und nach Zusammengehörigkeit gruppiert. Es sind jetzt

ca. 32 und die Arbeit muss sozusagen aktualisiert werden. Das ist mir ein

wenig über dem Kopf zusammengeschlagen und ich habe bemerkt, dass

es mir nicht leicht fällt, das Viele zu organisieren und zu verwalten,

vor allem, wenn es wie gestern Veränderungen gibt. 10:21 Uhr

(unterbrochen wegen Kieser Training und zu erwartendem Regen).

EB27-26.01.2024, 21:57-22.07 Uhr, 10 Min

Nachmittags habe ich, so weit es ging alle Erlebens-Protokolle in E-Berichte

auf dieser Seite zusammengestellt (und dokumentiert wo ich überall

nachgeschaut habe), damit ich das Material zusammen habe. Ich bin nicht

sicher, ob der Ansatz, nach Fragen und Kriterien zu suchen, die sich an

psychische Erlebenssachverhalte stellen lassen, wirklich richtig und ergiebig

ist und nicht aus dem Ruder läuft. Ich sollte vermutlich mehr Beispielanalysen

dazwischen schalten. Da merke ich dann ziemlich schnell, ob sich die Sache

rund anfühlt, ob sie klar ausführbar ist oder welche Probleme

auftreten. Die entscheidende Frage ist, wie sich Erlebenssachverhalt erlebensmäßig

erfassen lassen. Es wächst und wächst und wächst - und ich

befürchte über den Kopf. 22:07 Uhr.

EB28-10.02.2024 Korrelationstrauma nach 40 Jahren

beendet (Nachtrag 16.02.2024)

Am Samstag den 10.02.2024 habe ich das partielle Korrelationskoeffiziententrauma

Uauf01-20.2,3,...19=1.388 mit der erfolgreichen numerischen Therapie der

"Korrelations"koeffizientenmatrix mit einem negativen Eigenwert von -0.0114

nach rund 40 Jahren Jahren endgültig beenden können. Das bescherte

mir ein außerordentlich positives Erleben, eine tiefe Genugtuung

und große Befriedigung.

EB29-16.02.2024, 10:58-11:06, 8 Min. Motivfeldbegriff

und Ausdehnung von PSV im Erleben

Ich arbeite derzeit am Motivfeldbegriff. Dabei bekam ich auch wieder

Anregungen durch die Reaktivierung des CST-SYSTEMS, das nun seinen 3. Umzug

(Alphatronic > Atari > Win10 vollzieht, weil dort die Motivgruppenbeziehungen

für die Interpretation des CST eine große Rolle spielen und

im Handbuch sehr ausführlich und detailreich beschrieben wurden. Ein

Motivfeldbegriff liegt nach aktuellem Stand vor, wenn die drei Kriterien

Ausprägung, Ziel und Realisierungstendenz vorliegen. Beim Nachdenken

kam mir die Frage: ob Ausdehnungen von psychischen Sachverhalten erlebt

werden können. Was soll eine Ausdehnung eines psychischen Sachverhaltes

im Erleben sein? Ist Ausdehnung eins psychischen Sachverhaltes erlebbar?

Ich bin ganz guter Dinge, aber das Motivfeld als elementare Dimension des

Erlebens erscheint mir immer wieder als ein sehr überbordendes Thema,

das ich nicht so richtig in den Griff bekomme. Mal sehen, wie es heute

läuft. 11:06 Uhr.

EB30-19.02.2024, 15:38-15:45, 7 Min.

Habe die Arbeit an der Asthma-Stichprobe unterbrochen und wende mich

wieder dem Motivfeldbegriff zu. Ich bin aktuell nicht sicher, ob tatsächlich

alle drei Kriterien gebraucht werden: Ausprägung, Realisierungstendenz,

Ziel. Ist im Zielbegriff nicht schon die Realisierungstendenz enthalten?

In Bezug auf mathematische Vektoren stellt sich auch noch die Frage nach

dem Angriffspunkt. Wo greift ein Motiv an? Ist die Richtung automatisch

mit dem Ziel schon gegeben? Diese Ausführungen repräsentieren

kein Erleben, allenfalls erlebeng,

weil es hier um geistige Arbeit und Probleme geht. Unsicherheit und kognitive

Dissonanz und ein gewisses Unbehagen mit der ungeklärten Situation

könnte man allerdings erlebensmäßig geltend machen.

EB31-20.02.2024, 09:08-09:24, 16 Min.

Nach der Aufklärung der Probleme in der Asthmagruppe ein starkes

und anhaltendes, auch noch heute morgen, Gefühl der Erleichterung,

Befreiung und Befriedigung. Ich kann mich nun völlig frei und unbelastet

dem Grundproblem des Motivgruppenfeldbegriffs zuwenden und die gestern

angesprochenen Probleme versuchen zu klären. Ziele können auch

sehr theoretisch und utopisch sein, wodurch es schwierig sein dürfte,

hier Realisationstendenzen empirisch zu fundieren. So gesehen wären

ZIEL und Realisationstendenzen nicht gleichbedeutend. Nicht in JEDEM ZIEL

muss eine Realisationstendenz erlebbar oder postulierbar (erlebeng)

sein. Realisierungstendenzen, da bin ich sicher, können unterschiedliche

Ausprägungen haben, wobei noch nicht sehr klar ist, wie Realisationstendenzen

erlebt werden. Sich anschicken, eine Handlung auf den Weg zu bringen, sollte

erlebbar sein, vielleicht aber auch nur überwiegend kognitiv (erlebeng,

erlebenk).

Wenn ich mich z.B. in Position bringe, um eine Nackenübung aus dem

Kiesertraining (G4: Kinn auf die Brust und langsam hoch gehen), so merke

ich die dabei auftretenden Körperempfindungen im Nacken. Ich erwäge

hierfür eine eigene Signatur körperliches empfinden als erlebeneK

und entsprechend ErlebenisEK einzuführen. Das ist wahrscheinlich

auch für die Differenzierung zwischen körperlicher und psychischer

Energie nützlich. 09:24

EB32-21.02.2024, 09:49-10:05, 16 Min. Vorläufiger

Abschluss der Grundversion fürs Netz

Ich bin gestern mit der Seite deutlich vorwärtsgekommen, was mich

erleichtert, erfreut und befriedigt hat. Ich habe alle Themen, die nicht

den Kern betreffen auf eine Hilfsseite ausgelagert und dadurch viel Überblick

gewonnen. Land in Sicht! Ich nähere mich einer vorläufigen

Präsentationsform. Im Nachhinein verstehe ich nicht mehr so recht,

wieso die Bearbeitung so lange gedauert hat. Na ja, ich habe ziemlich viel

Zeit damit verbracht, bei mir selbst zu erkunden, welche Kriterien des

Erlebens ich tatsächlich wie erleben kann. Außerdem haben die

Gefühle gedauert. Und die Entwicklung der Kriterien für ein Motiv

oder Motivfeld hat auch länger gedauert, was man der kurzen Definition

in einem Satz von zwei Zeilen nicht mehr ansieht. Und ich habe einige Zeit

für die Unterstützung des Programmierers der Neuimplementierung

des CST-SYSTEMS auf Win10 gebraucht. Dabei ist ein großes Problem

in der vor ca. 40 Jahren durchgeführten und noch nicht veröffentlichten

Asthma-Studie aufgetaucht, da auch einen Tag gebunden hat. Mit der Seite

Motiv- und Motivfeld habe ich nun ausführlich und gründlich vier

elementare Dimensionen des Erleben untersucht (Motiv, Energie, Denken,

Fühlen). Diese vier Beispiele sollten genügen, um zu zeigen,

wie man es angehen und machen kann. Nach Einbindung in die Seite Wissenschaftliche

Psychologie des Erlebens kann ich dann mit dem Schreiben der Buchversion

fortfahren. Es geht weiter und das ist ein gutes Gefühl, Befinden

und Erleben. 10:05

EB33-23.02.2024, 08:47-08:58 Uhr, 11 Min. Zweifel

in die Unterscheidung wissenschaftliche u. praktische Psychologie

Nachdem die großen Arbeitsbeispiele, bislang vier, für das

Definitionsregister Energie, Denken, Fühlen, Motivfeld neben den sie

unterstützenden Fragebogenauswertungen ausgearbeitet wurden, wende

ich mich wieder dem Buchprojekt zu. Mit den zwei geschaffenen Bereichen

- wissenschaftliche Psychologie und praktische Psychologie des Erleben

- tue ich mich schwer, weil die beiden Bereiche so ineinandergreifen. Ich

bin mir nicht mehr sicher, ob diese Unterscheidung sinnvoll ist und durchgehalten

werden kann. Das muss aber hier nicht theoretisch entschieden werden, sondern

es wird sich beim Ausarbeiten und Schreiben ergeben. So betrachtet muss

ich mir an dieser Stelle keinen Kopf machen. Oft kommen Lösungsideen

bei und mit der Arbeit. Diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Tatsache

ist: wenn wir mit Versuchspersonen und ForschungspartnerInnen arbeiten

- und das müssen wir empirisch - dann sind wir notwendig sowohl in

der wissenschaftlichen als auch in der praktischen Psychologie. Ich denke,

das wird mich heute und vielleicht sogar die nächsten Tage beschäftigen.

Rund fühlt sich die Sache keineswegs an, eher ein Hauch von kognitiver

Dissonanz. 08:57 Uhr.

Auswertung Erlebensmerkmale EB33: schwer tun, unsicher,

keinen Kopf machen müssen, Vertrauen durch Erfahrung, nicht rund anfühlen,

kognitive Dissonanz. 2 Min.

Originalquelle

Erlebensprotokoll/bericht.

_

EB34-26.02.2024, 15:36-15:47 Uhr, 11 Min.

Energieerleben. Gestern hatte ich, wie schon einmal vor 2-3 Wochen,

ein unterschiedliches Energieerleben von Körper und Psyche, und zwar

ein normales körperliches Energieerleben und gleichzeitig aber ein

beeinträchtigtes psychisches Energieerleben. Es war ziemlich deutlich,

obwohl ich es nicht genauer beschreiben kann. Heute war es nach dem Spaziergang

wieder gleich, also kein Unterschied zwischen körperlichem und psychischen

Energieerleben. Jedenfalls für mein Erleben ein klarer Beleg für

die Unterscheidung zwischen körperlichem und psychischen Energieerleben.

Die Pilotfragebogenentwicklung zum Verständnis von Psyche und Psychologie

von Nicht-PsychologInnen und Psychologen oder Psychotherapeuten hat große

Fortschritte gemacht und könnte noch in diesem Frühjahr etwas

werden. Insgesamt bin für mein Erlebensprojekt guter Dinge, obwohl

es immer größere Dimensionen angenommen hat. Mir hilft die Gliederung

sehr. Die Erweiterung des Kiesertrainings auf den Nackenbereich (G4, G5)

bewährt sich bislang. Das war wohl eine gute Entscheidung. Für

attac habe ich wahrscheinlich das Evaluationsproblem gelöst und damit

in eine Aufgabe gewandelt. Jeder Mensch, da bin ich sicher, ist von Natur

aus ein Psychologe, weil er seit der frühen Kindheit erlebt und erfährt

wie er selbst und andere funktionieren. Bin schon gespannt, was bei meinem

Pilotfragebogen herauskommt. 15:47 Uhr.

Auswertung Erlebensmerkmale EB34:

EB35-27.2024, 09:10-09:38, 28 Min. (mit Nachdenken)

Ich bin bei den Themen (1) Schnittstelle Wissenschaftliche und praktische

Psychologie und (2) die Seele und wie sie funktioniert im Verständnis

von Nichtpsycholog-/NichtpsychotherapeutInnen. Zur Erforschung des 2. Themas

entwickle ich auch einen Pilotfragebogen, für den ich inzwischen 36

Items formuliert habe. Was sind die Paradigmen und Grundfragen beider Themen?

In diesem EB sollte eine erste Klärung erfolgen. Erlebensmäßig

liegt also eine gewisse Unklarheit, ein Klärungsbedürfnis und

ein gewisses kognitives Unbehagen vor. Will man von Menschen wissen, was

für sie die Seele ist und wie sie funktioniert, muss man mit ihnen

sprechen. Sofern man psychologische (Fach-) Worte und Begriffe braucht

und gebraucht, die die meisten Menschen so nicht kennen, muss man sie erklären

und sicher stellen, dass die Menschen sie verstanden haben. Gebraucht man

die "normale", natürliche Sprache sollte ein Verständnis im Wesentlichen

möglich sein. Es empfiehlt sich aber trotzdem, Begriffssicherungen

vorzunehmen, weil der persönliche Wort- und Begriffsgebrauch sehr

unterschiedlich sein kann.

- (1) Schnittstellen Kernaufgabe: Kommunizieren mit Nichtpsycholog-/PsychotherapeutInnen über psychologische und psychische Sachverhalte.

- (2) Verständnis Kernanliegen Begriff der Seele und wie sie funktioniert bei NichtpsychologInnen. Auch hier ist natürlich Kommunikation mit Nichtpsycholog-/PsychotherapeutInnen erforderlich.

Auswertung Erlebensmerkmale EB35: gewisse Unklarheit, kognitives Unbehagen, Klärungsbedürfnis, Nach erster Klärung gewisse Erleichterung und Befriedigung.

EB36-28.02.2024. [Uhrzeit nicht erfasst]

Für das Erlebnisregister den Ordner Psychotherapie eingerichtet.

Als erste Analyse für das Erleben von Psychotherapie wurde die Spieltherapie

mit Dibs von Virginia Mae Axline angelegt. Beim erneuten, vertieften Lesen

dieser Arbeit fiel mir zu meiner Überraschung auch ein interessanter

Gebrauch des Wortes "Beweis" auf, den ich ins Beweisregister

aufgenommen habe.

Beim Mittagsspaziergang gestern habe ich auf dem Rückweg zum Ende

hin keinen Unterschied zwischen psychischer und körperlicher Energie

gespürt. Es kam mir auf dem Spaziergang auch die Idee, die Dibs Erlebens

Analyse für jede Stunde anzulegen und da die Erlebensmerkmale bei

Dibs und seiner Spieltherapeutin zu erfassen. [Uhrzeit nicht erfasst]

EB37-04.03.2024, 15:58-16:04, 6 Min.

Beim Nachmittagsspaziergang fiel mir auf, dass faul sein wollen erleben

und körperliche und psychische Energie spüren nicht zusammenhängt,

jedenfalls nicht zwingend und immer. Das spricht dafür, dass faul

sein wollen nur heißt, wenig oder keine Energie aufwenden wollen,

aber nicht, sie nicht haben. Ein interessanter Befund. Meine Frau konnte

ihn für sich nicht bestätigen. Vielleicht hat es auch mit dem

Kieser-Training zu tun (beobachten). Auch heute konnte ich keinen Unterschied

zwischen körperlicher und psychischer Energie spüren. Ich habe

heute die numerische Therapie von Todt 1978-56 abgeschlossen und ins Netz

gestellt. Vielleicht ist deshalb ein wenig die Luft draußen. Mit

dieser Arbeit bin ich recht zufrieden. Ist schon was, die Auswirkungen

eines minimalen negativen Eigenwertes von -0.0005 so schön demonstrieren

zu können. Jetzt ist wieder Dibs dran. 16:04

EB38-05.03.204, 15:56-16:07, 11 Min.

Während und nach dem Spaziergang keine Unterschiede zwischen psychischer

und körperlicher Energie bemerkt.

Das unterscheidende Erleben beschäftigt mich fast täglich.

Körperliches hat einen Ort, Psychisches nicht. Körperliche Merkmale:

Ziehen, spannen, drücken, ziehen, schlaff, matt, Körperliches

strengt mich an, kalt, warm, heiß, müde unklar. Psychische Merkmale:

Lust, motiviert, interessiert, gut drauf, will und kann Gefühl,

Gleichermaßen Merkmale: ausgeruht, Luft ist draußen, müde,

schlaff, matt, nicht aufraffen können. Weiter Todt Korrelationstabellen

Todt 1978 Das Interesse ausgewertet bis fast um 2 heute Nacht. Zu meiner

großen Überraschung war eine kleine 5er Matrix mit relativ großen

negativen Eigenwert -0.1601 mit 4 von 6 Verfahren numerisch therapiebar.

Damit hatte ich nicht gerechnet, bislang dachte ich, bei -.02 ist Schluss.

Immer und immer wieder mache ich die Erfahrung: man muss rechnen, man kann

es einfach nicht sehen, mutmaßen, erraten. Habe mich gestern auch

mit Polanyis personalem Wissen beschäftigt und hierzu auch ChatGPT

befragt. Mutet paradox an: man weiß viel, von dem man nicht weiß,

wie das Wissen zustande kommt. Habe die Auswertungsseite Dibs aufgeschlagen.

16:07.

EB39-07.03.2024, 9:30-, Erlebnisbericht Klimaaufbruch

Erlangen 06.03.2024

Das war ein interessanter und kurzweiliger Abend mit echten lokalen

Koryphäen zu allen Belangen des Klimas und was wir vor Ort, jeder

von uns, alles tun können, um die drohende Katastrophe noch zu stoppen

oder zu mildern. Trotz der Brisanz des Themas herrschte eine interessierte,

lockere und positiv freundliche Stimmung.

Kurzer Überblick über den Verlauf

- Sehr informativer Einführungsvortrag von Frau Prof. Gisela Anton, Astro-Physikerin an der FAU zu den Klimafakten (ca. 30 Min bis ca. 18:40)

- Kurzvorstellung Teilerei (Johanna, ca. 10 Min)

- Kurzvorstellung Lesecafé, Treff für Nachhaltigkeit (Julia ca. 15 Min)

- Wasser ist Leben, Begrünung, Bäume, Wald (Karin Depner, ca. 20 Min)

- Energiewende (Stefan Jessenberger), insbesondere Mythen zu Wärmepumpen (ca. 10 Min)

- Steckersolargerät (Niko), sehr praktische Möglichkeiten für Kleinanlagen (ca. 15 Min)

- Verkehrswende und Mobilität

- Konsum, Ernährung, aktuell Landschaft hinzugefügt

- Energie

Nach ca. einer Viertelstunde wurden die TeilnehmerInnen gewechselt, so dass jeder einmal bei jedem der drei großen Themen dabei war.

Gegen 20:30 Uhr kamen wir wieder alle zusammen in der Großrunde, um die Ergebnisse noch einmal zusammenfassend vorzustellen:

- Verkehrswende und Mobilität (ca. 5 Min)

- Konsum, Ernährung, Landschaft (ca. 4 Min)

- Energie (ca. 5 Min)

Dank an die Organisator*innen (Moderator Helmut Zapf), gut geplant,

gut gemacht. So sollte Kommunalpolitik mit Bürgerbeteiligung laufen!

| Wie geht es weiter: Dienstag, den 26.03.2024, 18: 00 Uhr Klimastammtisch: Wir kommen! (Irmgard & Rudi) |

Erlebens- und Erlebniselemente: interessant, informativ, anregend, kurzweilig, lockere, einfallsfördernde Atmosphäre, Kompetenzerleben, Dabeiseingefühl, Gemeinschaftsgefühl, Kontakterlebnis, Sinngefühl (bin bei etwas Nützlichem, Gutem und Wichtigem dabei). Identifikation mit dieser Art Kommunalpolitik und den Zielen. Allgemein ein Beispiel für kommunales Engagementerlebnis (eingetragen ins Erlebnisregister).

EB40-07 11:45-12.02, 17 Min.

Gestern konnte ich eine indefinite Matrix von Todt (1978), S. 56, Berufsinteresse

für Wärmelehre, Mädchen, 5.-9. Klasse mit einem relativen

großen negativen Eigenwert von -0.2142 zwar erfolgreich numerisch

therapieren, d.h. der Matrix ihre positive Semidefinitheit zurückgeben

(Überraschung, Verwunderung, nicht damit gerechnet, Freude).

Aber der Preis ist hoch, wie ich durch eine vollständige partielle

Korrelationsanalyse aller 6 numerisch therapierten Matrizen feststellen

konnte und musste, weil die partiellen Korrelationskoeffizienten sehr unterschiedlich

ausfielen (Ernüchterung, Enttäuschung). Die Matrizen

waren im sichtbaren Bereich zwar wieder in Ordnung, alle geprüften

Kennwerte im Normbereich: keine komplexen Faktorenladungen mehr, keine

multiplen Korrelationskoeffizienten > 1, alle partiellen Korrelationskoeffzienten

zwischen -1 und 1, aber deutlich voneinander verschieden. Zwar ergaben

die Korrelationen der partiellen Korrelationen einen mächtigen Generalfaktor

("numerisch therapierter partieller Korrelationsfaktor") mit 78.4%. Dieser

große Generalfaktor zeigt trotz der sehr deutlichen Unterschiede

bei den partiellen Korrelationen je nach angewandter numerischer Therapiemethode

eine gewisse Gesetzmäßigkeit an. Es gibt also, wieder einmal,

viel zu tun ... Die Gretchenfrage lautet: welche numerisch therapierte

Matrix soll interpretierbar sein? Lassen sich Kriterien finden (Grundspannung

durch das gegenwärtig offene Problem)

Mit Dibs bin ich auch vorangekommen und habe das 4. Kapitel ausgewertet

und mir für heute auf jeden Fall Kapitel 5 vorgenommen. Habe die GwG

angeschrieben, weil ich nicht glauben kann, dass es zu Axlines Tod kein

einziges Obituary (Nachruf) gab (kopfschütteln, betroffen, Unverständnis,

empört, wütend). Ich machte mich auch daran, zu

klären, wie Entwicklung in der Psychotherapie festgestellt werden

kann. Ein erstes brain storming ergab: Etwas ist da, was vorher nicht da

war, z.B. lachen - dessen Entwicklung über alle 18 Spieltherapiestunden

ich schon erfasst und ausgewertet habe - in der Stunde

- Etwas ist nicht mehr da, was vorher da war, z.B. weinen in der Stunde

- Etwas ist stärker als vorher, z.B. ausgelassener

- Etwas ist nicht mehr so stark als vorher, z.B. vermiedener Blickkontakt

- Etwas ist anders als vorher, hat sich gewandelt, nutzt 1. Person ich statt 2. oder 3. Person

- Etwas nimmt zu

- Etwas nimmt ab

EB41-08.02.2024, 18:11-18:17, 6 Min.

Beim heutigen Spaziergang habe ich keinen Unterschied zwischen

meiner körperlichen und psychischen Energie bemerkt. Aber es fiel

mir wieder auf, dass ich nach dem Kieser Training fauler war, ca. 2-3 h

hinterher. Faul hat in meinem Erleben nichts oder nur wenig mit Energie

zu tun. Schon eher nach meinem Sprachgefühl mit Antrieb, wodurch sich

vielleicht auch Energie und Antrieb bei mir unterscheiden lassen. Ich

kann also sagen: mir war ein wenig nach faul sein zu Mute, aber das heißt

nicht, dass mir die Energie fehlte, ich mag sie bloß nicht einsetzen.

Zum Verständnis der Zusammenhänge, Unterschiede und Gemeinsamkeiten

zwischen faul, Energie, Antrieb gibt es noch einiges zu tun.

Habe vorhin mal in 42 Die Antwort auf fast alles zur Frage,

prägt uns die Sprache reingeschaut, nach einer Weile bin ich aber

wieder rausgegangen, weil mir die Differenzierung zwischen Name, Wort und

Begriff zu kurz kam. Das hat mir nicht gefallen." 18:17

EB42-09.03.2024, 11-11:30, ca. 30 Minuten. Erleben zu meinen EU-Anfragen bezüglich Finanztransaktionssteuer, übernommen von der entsprechenden Seite.

- Erleben-0 bei Kenntnisnahme dieses Ergebnisses: Enttäuschung, Irritation, Verwunderung, Kopfschütteln, Ärger, Empörung, Wut, nicht glauben können (besser wohl nicht glauben wollen).

- Erleben-1 nach erster Anfrage: erfreut durch die prompte Bestätigung meiner Anfrage zuversichtlich, dass Aufklärung in Kürze erfolgt.

- Erleben-2 nach einer Woche Warten: unsicher, unklar, was da los ist, etwas ratlos, nachfassen oder nicht? Ich entschloss mich dann, höflich und sachlich ein zweite Mal nachzufassen.

- Erleben-3: Fast vier Wochen nach meiner ersten Anfrage erschien mir schon sehr lange. Ich war hochgradig irritiert, weshalb noch nicht einmal eine Zwischenorientierung erfolgte und ärgerte mich darüber ziemlich. Ich begann zu phantasieren, ob da nicht System dahinter steckt, einfach aussitzen, einfach ignorierend hinhalten. Ich beschloss daher, meine Anfrage über X (Twitter) öffentlich zu machen, auch um vielleicht die eine oder andere Mitstreiterin zu gewinnen.

- Erleben-4: Erster Tweed. Genugtuung und Erleichterung, nicht mehr ganz alleine dazustehen. Hoffnung auf MitstreiterInnen.

- Erleben-5: Entschlossen, Entschlossen, täglich den Tag zu tweeden, der seit meiner ersten Anfrage vergangen ist, in der Hoffnung allmählich auch MitstreiterInnen zu gewinnen, die sich meinen Anfragen anschließen oder diese übernehmen. Ich habe mich auf einen langen Atem eingestellt. Nach weiteren Möglichkeiten gebrainstormed.

- Erleben-6: 30 Tage Tweed-Info mit Entschlossenheit auf den Weg gebracht. Nach weiteren Möglichkeiten gebrainstormed.

- Erleben 7: Zwischenmitteilung

Erleben-8 Dritter Tweed: Weiterhin entschlossen, am Ball zu bleiben. Neue Aktivitäten in der Sache geplant.

EB43-09.03.2024, 23:44 Uhr.

Neue Idee, Axlines von mir so bezeichnete Therapie Reflexionen vollständig zu paraphrasieren und damit zur perfekten Doku entwickeln. Die so gefundene Therapietheorie kann dann mit den 8 Grundsätzen auf Kongruenz (mir sind nämlich einige Widersprüche aufgefallen) verglichen werden. Die Therapietheorie besteht aus Tatsachenbehauptungen, wie die - hier - kindliche Psyche organisiert ist. Dabei werden Ziele, was das Kind will und nicht will, unterstellt. Außerdem werden Therapiemittel behauptet, wie die Ziele realisiert werden können. Kurz Notiz, damit die Idee nicht verloren geht. Es bahnte sich auch ein Auswertungsschema an.

_

EB44-10.03.2024, 14:32-14.39, 7 Min.

Es hat seit gestern Abend und vermutlich auch in der Nacht noch nachgearbeitet in mir: wie die Erfassung der Spielstunden der Dibs Spiel-Therapie erlebensmäßig schlussauswerten? Ich habe für die Auswertung der 4. Spielstunde (6. Kapitel) folgendes allgemeines Schema entwickelt und durchgeführt:

| Auswertung Gespräch mit der Mutter | a) verbaler Erlebensaus- druck | b) nonverbaler Erlebensaus- druck | c) Erlebensausdruck durch Verhalten | d) Erleben durch A.s Interpretation |

|

Zusammenfassung: z verbales Erleben z nonverbales Erleben z Erleben durch Verhalten |

Das ist für die Dibs-Auswertung ein Durchbruch, der mich sehr zufrieden macht. Aber es ist viel, sehr viel Arbeit worüber ich nicht sehr glücklich bin.

EB45-11.03.2024, 18:38-18:46 Uhr, 8 Minuten.

Ich bin mit der Dibs Auswertung ganz gut vorangekommen, das ist einerseits

schön und angenehm, andererseits ist es sehr viel Arbeit. Im Zug der

Dibsarbeit kam mir die Idee, dass die Beziehung zwischen Therapeut und

Klient vielleicht von entscheidender Bedeutung ist. Ich denke an das Atmosphärische,

das man gar nicht so in Wort fassen kann. Ich bin am Überlegen, wie

man das besser erforschen könnte. Beziehung ist zwar der richtige

Begriff, aber auch sehr allgemein. Das Spüren, wie einem der andere

gegenübersteht, eingestellt ist, könnte von großer Bedeutung

für

die Entwicklung in der Therapie sein. Axline hatte wahrscheinlich mit Dibs

großes Glück, dass sie gerade im richtigen Moment, zum Einsatz

gelangte. Das ist aber noch einmal eine andere Komponente als das Atmosphärische

der Beziehung, aber auch wenig erforscht wie mir scheint. Der richtige

Zeitpunkt oder Zeitraum für eine Therapie mag auch ein sehr wirkmächtiger

Faktor sein. Ich merke, die Faktoren, die ein Therapie fördern, hemmen

oder stören können, beschäftigen mich, angeregt durch die

Dibs-Auswertung, wieder mehr. Jetzt habe ich die Ideen wenigstens aufgeschrieben,

so dass sie nicht mehr verloren gehen können, auch ein befriedigendes

Gefühl und gutes Erleben. 18:46.

_

EB46-15.03.2024, 23:50:00:05, 15 Min.

Das Kiesertraining (ca. 11-12), inzwischen 10 Jahre dabei, hat heute

eine Stimmungsverbesserung bewirkt, nicht viel, aber doch merklich. Für

die Dibs Auswertung habe ich nun eine endgültige Form gefunden, die

mich sehr zufriedenstellt: Zusammenfassung, Erfassen der Erlebenselemente

und Einordnung der Erlebenselemente in die vier Kategorien a) direkt verbal,

b) non-verbal, c) Erleben durch Verhalten und Erleben nach d) Eindrücken

und Interpretationen von anderen, hier hauptsächlich von Axline. Die

einheitliche Form erleichtert das Verständnis und die Auswertung.

Habe mich auch wieder mit Rogers befasst. Fand es merkwürdig,

dass erleben nicht in seinem Register in Die nicht-direktive Beratung

vorkommt. Der Selbst insbesondere

das wahre Selbst spielt eine große Rolle bei Rogers und auch bei

Axline. Rogers zitiert in Entwicklung der Persönlichkeit S. 167 einen

Ausspruch von Kierkegaard (1924 [Die Krankheit zum Tode], S.17) "Das Selbst

zu sein, das man in Wahrheit ist". Das ist ein interessanter wie schwieriger

Ausspruch. Ich habe ihn auf Anhieb nicht finden können. Eine Idee

bei Rogers und Axline könnte sein, wer sich selbst lebt, so wie er

ist, ist gesund, brütet keine Symptome aus. Das Selbst kann sich frei

verwirklichen. Mir scheint, da gibt es eine Menge Erklärungsbedarf.

EB47-16.03.2024, mit Texte suchen ca. 60 Min: Auseinandersetzung

mit dem wahren Selbst

Ich habe das Kierkegaard-Zitat in meiner fünfbändigen Rowohlt

Ausgabe, in Bd. 4, Die Krankeit, zum Tode, S. 20 erfreulicherweise heute

Nacht noch gefunden [pt 14 fett-kursiv hervorgehoben], ein schwieriger

und kaum verständlicher Text (>Zum

Geleit):

- "Über sich verzweifeln, verzweifelt sich selbst

loswerden wollen ist die Formel für alle Verzweiflung, so daß

deshalb die zweite Form der Verzweiflung, verzweifelt man selbst sein wollen,

auf die erste zurückgeführt werden kann, verzweifelt nicht man

selbst sein wollen, ebenso wie wir in dem Vorhergehenden die Form, verzweifelt

nicht man selbst sein wollen, auflösten in die, verzweifelt man selbst

sein wollen (vgl. 'A). Ein Verzweifelnder will verzweifelt er selbst sein.

Aber wenn er verzweifelt er selbst sein will, dann will er sich ja nicht

los sein. Ja, so scheint es; aber wenn man näher hinsieht, erkennt

man doch, daß der Widerspruch der gleiche ist. Das Selbst, das er

verzweifelt sein will, ist ein Selbst, das er nicht ist (denn

das Selbst sein wollen, das er in Wahrheit ist, ist ja gerade

das Entgegengesetzte der Verzweiflung), er will nämlich sein Selbst

von der Macht losreißen, die es setzte. Aber dies vermag er trotz

allen Verzweifelns nicht; trotz aller Anstrengung der Verzweiflung ist

jene Macht die stärkere und zwingt ihn, das Selbst zu sein, das er

nicht sein will. Aber so will er ja sich selbst loswerden, das Selbst,

das er ist, loswerden, um das Selbst zu sein, wonach er selber getrachtet

hat. Ein Selbst zu sein, wie er das will, würde, wenn auch in einem

anderen Sinne ebenso verzweifelt, seine höchste Lust sein; aber gezwungen

zu werden, Selbst zu sein, wie er es nicht sein will, das ist seine Qual,

die ist, daß er sich selber nicht loswerden kann."

Anmerkung: Verzweiflung versteht Kierkegaard als Krankheit,

nicht als Heilmittel (S.13). Zum Begriff des Selbst gibt es einen Eintrag

im Glossar, S. 145f:

- "SELBST — oder Geist wird in

der <Krankheit zum Tode> von Kierkegaard als das Verhältnis

bezeichnet, das sich zu sich selbst verhält. Zu dieser Formel kommt

er durch folgenden Gedankengang: Der Mensch ist zusammengesetzt aus Seele

und Leib. Beide gehören der endlichen, zeitlichen Sphäre an,

die der Notwendigkeit der Natur unterworfen ist. Aber es existiert ein

Verhältnis zwischen ihnen, und das gehört einer anderen Welt

an, der unendlichen, ewigen Welt der Freiheit im Gegensatz zur Notwendigkeit.

Die Bestandteile sind sterblich, aber ihr Verhältnis ist unsterblich.

Wären die Teile das Primäre, so wäre das Verhältnis

etwas Äußeres und negativ. Da jedoch das Verhältnis das

Primäre ist, da die Teile zusammengesetzt sind, gerade um dies Verhältnis

zu bilden, so ist das Verhältnis positiv. Der Mensch besteht also

aus einem negativen, sterblichen Teil (Seele und Leib) und einem positiven,

unsterblichen Teil: dem Verhältnis zwischen ihnen. Es muß also

eine Beziehung bestehen zwischen dem Irdischen (der Teilkombination Seele

— Leib) und dem Ewigen im Menschen (dem Verhältnis Seele — Leib).

Dies wird dadurch ausgedrückt, daß das Verhältnis sich

zu sich selbst verhält. Dies ist das Selbst des Menschen oder der

Geist. Dieses Selbst kann nun von etwas außer sich abhängen

oder von sich selbst abhängen. Letzteres wird als unmöglich bewiesen,

da wir unser Selbst in bestimmten Formen der Verzweiflung abschütteln

wollen. Also ist es von etwas anderem gesetzt: von Gott. Indem der Mensch

zugleich aus Zeitlichem und Ewigem besteht, [>146] ist es möglich,

daß ein Mißverhältnis zwischen beiden Teilen entsteht:

die Sünde. Dieser Zustand der Sünde, einmal eingetreten, kann

immer wieder von vorne beginnen, ein fortdauerndes Umschlagen von Möglichkeit

zu Wirklichkeit. Diese Möglichkeit der Sünde hängt mit dem

ewigen, konstanten Teil im Menschen zusammen und ist die Wurzel der Verzweiflung,

die nötig ist, damit das Ich sich seines ewigen Selbst bewußt

wird (s. <das Ewige> und im Glossar des 3. Bds. <ewiges Bewußtsein>).

Dies ist ein Aspekt des Paradox, daß der Mensch als Existenz das

Zugleichsein von Ewigem und Zeitlichem ist, und Angst und Verzweiflung

sind der Ruf des Ewigen in unser irdisches Dasein (s. bes. S. 13 ff, 73

ff)."

- "VERZWEIFLUNG — Der psychologische

Begriff Verzweiflung hat seine weitgehende Bedeutung für Kierkegaard

und bildet bei ihm fast das Gegenstück zur «Wiederholung»

(s. Glossar des 2. Bds.). Der Begriff wird bei ihm im weitestgespannten

Sinne verstanden. Er bedeutet die unser Wesen erfassende [>148] <Krankheit

zum Tode> und entspringt unserem ewigen Bewußtsein, unserem Selbst

als Geist. Dieses Selbst ist eine Synthese von Immanenz (Endlichkeit) und

Transzendenz (Ewigkeit), von Leib und Seele, Möglichkeit und Notwendigkeit

(s. dort). Die Einheit der Synthese ist der Geist. Dieses Selbst aber ist

nicht durch sich selbst gesetzt, sondern von einem transzendenten Selbst:

Gott (s. dort), dem es allein sein Dasein verdankt. Gesundheit und Krankheit

hängen von der Natur dieses Selbst ab. Seine Gesundheit besteht darin,

gerade das volle und ganze Selbst zu sein, das von Gott so bestimmt wurde,

und so in Ruhe und Klarheit in seiner Macht zu ruhen. Die Krankheit entsteht

durch eine verkehrte Haltung gegenüber dieser Urgegebenheit. Der Mensch

will dann nicht dieses gottgegebene Selbst sein, sondern ein anderes, geteiltes

Selbst, das in Widerspruch zu sich selbst und Gott steht. Immanenz und

Transzendenz sind dann nicht mehr in einer Synthese vereint. Ihr rechtes

Verhältnis wird zu einem Mißverhältnis. Es gibt innerhalb

dieses Rahmens viele Möglichkeiten und Varianten des Verzweifelns.

Verzweiflung ist eine Bestimmung des Geistes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,

sich zu der ewigen Komponente in sich selbst zu verhalten. Gerade weil

das menschliche Selbst die Ewigkeit in sich schließt, ist die Verzweiflung

ein radikales Ewigkeits-Unglücke, ein lebendiger Tod, dessen Unglück

darin besteht, nicht sterben zu können. Diese Krankheit ist allgemein.

Jeder trägt sie von Natur in sich. Auch der Christ ist nur unter ständigen

Glaubenskämpfen zeitweilig von ihr befreit. Am schlimmsten steht es

um den Menschen, der frei davon zu sein glaubt, weil er sich diese Krankheit

verhehlt. Wenn Verzweiflung zusammen mit der Gottesvorstellung im Menschen

ist, wird sie zur Sünde. Der Mensch hat kein Vertrauen und keinen

Glauben zu Gott, was eine potenzierte Form von Verzweiflung ist (s. S.

73 ff)."

Die Auseinandersetzung hier hat zu einem neuen Eintrag auf der Seite

"Selbst" geführt.

Obwohl Dibs sehr aufwändig ist, finde ich diese Wahl zum Einstieg

in das Erleben von Psychotherapie richtig und wichtig. Inzwischen sind

die Auswertungen fortgeschritten. 14 von 24 Kapiteln sind fertig. Es zeichnet

sich ab, dass die Präsentation sehr befriedigend für mich sein

wird. Damit sollte der letzte große und offene Posten im Erlebnisregister

in ein bis zwei Woche abgeschlossen werden können.

EB48-23.03.2024, 7:50-8:18, 28 Min.

Gestern nach dem Kiesertraining zum zweiten Mal nach Extradaraufachten

merkliche Stimmungsverbesserung. Überlegt eine persönliche Stimmungsskala

einzuführen. 5stufig oder 7 stufig? Meine Frau meinte gestern 5stufig.

Wichtig ist, dass man erlebensmäßig tatsächlich gut erfassen

und unterscheiden kann ETWA WIE FOLGT:

- schlecht drauf, schlechte Stimmung (Schätzscore 1)

- gedämpfte Stimmung unter dem Normalerleben (Schätzscore 2)

- normale Stimmung (Schätzscore 3).

- leicht gehobene Stimmung (Schätzscore 4).

- Hochstimmung (Schätzscore 5)

Bei einigen Spaziergängen konnte ich während und danach keine Unterschiede zwischen körperlicher und psychischer Energie spüren. Aber des öfteren ein leichtes Bedürfnis nach Ruhe oder langsamer. Es könnte sein, dass durch mein verstärktes Achten Differenzierungserlebnisse zunehmen. Das mit dem Achten ist erlebenspssychologisch so eine Sache:

- Es könnte das Erleben stören oder gar zum Verschwinden bringen

- es könnte ein differenziertes Erleben fördern durch aufmerksamere Erfahrung

- es könnte das Erleben verfälschen, etwa autosuggestiv

- es könnte das Erleben verunsichern

- ...

Aufgefallen ist mir, dass Steller eigene Forschungsarbeiten zitiert,

die öffentlich nicht zugänglich sind. Die Beschäftigung

mit den Affekten im Rahmen Affektdelikt und tiefgreifende Bewusstseinsstörung

ist für die Erlebensforschung sehr interessant. 08:18.

_

EB49-24.03.2024, ca. 10 Min.

(1) In den Sternstunden Philosophie zum Stammtisch-Thema Digital

Detox: Das Smartphone, ein Gift? sagt der Medienwissenschaftler Bernhard

Pörksen am 24.03.2024 in 3sat je nach Format zwischen ca. 45 und 48:25:

"Und ich erlebe da einen Wertekonflikt". Dieser seltene Fund

einer authentischen Aussage über das Werterleben hat mich begeistert,

so dass ich ein Videozitat als Beleg geschnitten habe (Wertekonflikt.m2ts.

Wertekonflikt.mpeg),

mit dem es keine Copyrightprobleme geben sollte. Ich habe daraufhin eine

Seite zum Werterleben im Erlebnisregister und dieses Videozitat als erste

Materialie aufgenommen. Zur Einführung muss ich aber noch etwas schreiben.

Werten ist nach meinen bisherigen Erfahrungen und Forschungen eine Kombination

aus affektiven und kognitiven Elementen (erlebeneak),

wobei im Regelfall die kognitiven Komponenten überwiegend dürften

und manchmal vielleicht auch nur erlebeneg

vorliegt.

(2) Auf unserem Sonntags-Spaziergang habe ich meine Frau gefragt, ob

und wie sie Werterleben kennt. Da fiel ihr spontan der Refrain vom Kneipen

Chor Erlangen der Kundgebung "Bunt gegen Rassismus" am Freitag, den 22.03.24,

ein: "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist

nur deine Schuld, wenn sie so bleibt."

(3) Befragt nach Unterschieden im körperlichen oder psychischen

Energieerleben, konnte sie nach Introspektion keine Unterschiede bei sich

feststellen.

(4) Bei mir war es gestern so, dass ich mein körperliches Energieerleben

normal (3) empfand, aber das psychische Energieerleben etwas schlechter

(2.5-2.8).

(5) Jahresmitgliederversammlung BfG ermüdend, das Bürokratische

ist nicht meines.

_

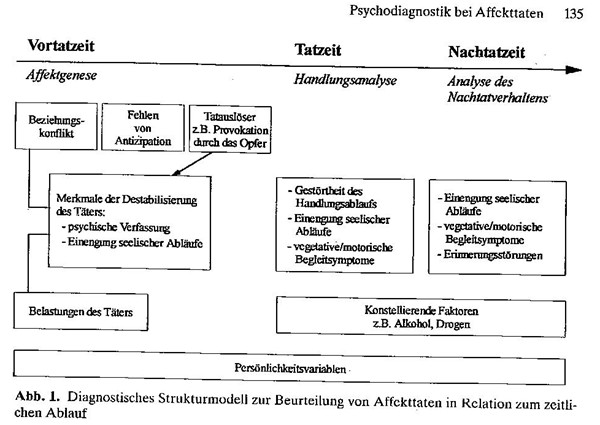

EB50-25.03.2024. Ca. 20 Min. Merkmale bei

Affekttaten.

(1) Ich habe mich letzte Woche intensiv mit Affektdelikten beschäftigt.

Dabei haben Merkmale, die auf eine Affekttat hinweisen können, eine

große Rolle gespielt. Die klassische Arbeit hierzu hat Saß

1983 im Nervenarzt verfasst:

Wie werden Affekte erlebt? Werden sie überhaupt erlebt, wenn sie uns gefangen nehmen? Wie merken wir, dass wie uns in einem affektiven Zustand befinden? Wie können wir unsere Affekte beschreiben?

- Aggression, Angst, Ärger, alles kurz und klein schlagen wollen,

Grauen, Gefühlswallungen erleben, Lust spüren, überflutet

werden, in Wallung geraten, hochgradige Erregung, vor dem explodieren,

explodieren, die Kontrolle verlieren, rasen vor Zorn, alles andere tritt

in den Hintergrund, nicht mehr klar denken können, fluchen, schreiben,

toben, Schaum vorm Mund, außer sich sein, voller Leidenschaft, Ekstase,

Trance, Blut kocht, Herz pocht, Herz rast, starkes, heftiges atmen, hingerissen,

zittern, nicht mehr beherrschen können, nicht mehr aufzuhalten, überschäumen,

Dammbruch, nicht mehr aufzuhalten, wild, erregt, überdreht, aufgeregt,

eingeengt, taumelnd, von Sinnen, Wut, Zorn, ....

(2) Nach dem Kiesertraining gewisses Spüren, leichtes Bedürfnis nach ruhen, faul sein.

(3) Spaziergang keine Unterschiede im Erleben körperlich oder psychische Energie.