(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=13.08.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 18.08.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition und definieren des Gedächtnisses und der Gedächtnisfunktionen_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definition und definieren des

Gedächtnisses und der Gedächtnisfunktionen

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Befinden, Bewusstsein, Denken: Definitionsseite, Hauptseite; Dissoziation, Energie, Fühlen, Gedächtnis und Gedächtnisfunktionen (Standort), ChatGPT;Handeln-Machen-Tun; Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * ist-Bedeutungen * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Editorial.

Zusammenfassungen.

Z1 Das Gedächtnis.

Z2-Gedächtnis

und erleben.

- Z2.1 Im Alltagsleben ist die Gedächtnisarbeit so blitzschnell, ...

- Z2.2 Gedächtnisfunktionen und Erleben ...

- Z2.3 Identitätserleben.

- Z3.1 Stimmt es, das alles was wir je erlebt haben, in unserem Gedächtnis aufbewahrt wird?

- Z3.2 Danke. Das sind nun eine Reihe von Behauptungen, gibt es dafür auch experimentelle und empirische Belege?

- Z3.3 Die drei Hauptfunktionen des Gedächtnisses sind aufbewahren=merken, abrufen=erinnern, löschen=vergessen. Können wir diese Funktionen, vielleicht auch nur teilweise ERLEBEN oder spielen sich diese Prozesse nicht-bewusst ab?"

- Z3.4 An welchen Orten ist das Gedächtnis lokalisiert?

- Z3.5 Die Versuche von Penfield oder die Altersregression unter Hypnose sprechen dafür, dass vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles im Gedächtnis gespeichert wird. Wie sieht man das heute (aktueller Wissenstand von ChatGPT?)?

- Z3.6 Welche Gedächtnissysteme sind derzeit als gesichert anzusehen (Ultra, Arbeit, Langzeit, ...)?

- Z3.7 Ist Genaueres über die Codierung im Langzeitgedächtnis bekannt?

- Z3.8 Welche Hilfen gibt es für das Abrufen von Erinnerungen, wenn man etwas im Gedächtnis sucht, aber nicht finden will?

- Z3.9 Ist etwas bekannt, inwieweit das Alphabet durchgehen, hilfreich ist?

- Z3.10 Was macht das Gedächtnis im Schlaf (Rekonstruktion, Konsolidierung, Organisation, ...)?

- Z3.11 Was sind derzeit die drängendsten Fragen in der Gedächtnisforschung?

- Z3.12 Wie ist es aktuell um die Gedächtnisterminologie bestellt? Einheitlich, klar, interdisziplinär, so dass man in der Gedächtnisforschung auf den Schultern seiner Vorgänger stehen kann, wie es 1890 Kekulé trefflich formulierte?

- Z3.13 Was weiß man über das Gedächtnisphänomen: es liegt mir auf der Zunge?

- Z3.14 Welche Störungen und Krankheiten des Gedächtnisses gibt es?

- Z3.15 Welche Therapien und Heilungschancen gibt es bei den Krankheiten und Störungen des Gedächtnisses?

- Z3.16 Wird für jede Wahrnehmung das Gedächtnis gebraucht und falls, warum oder gibt es auch Wahrnehmungen, die kein Gedächtnis benötigen?

- Z3.17 Widerspricht Punkt 3 "Das Gehirn vergleich ständig ...) nicht den Sowohl-als-auch Einführungsthesen und der Zusammenfassung?

- Z3.18 Hm, muss nicht jeder sensorische Input auf Gefährlichkeit oder Wichtigkeit geprüft werden? Oder kann auch ein sensorischer input ins Erleben ohne eine solche Prüfung vorrücken?

- Z3.19 Danke. "In fast alle", sagst Du. In welche denn nicht?

- Z3.20 Ist bekannt, wo das Identitätserleben (ich bin ich) im Gehirn und im Gedächtnis sitzt oder weiß man darüber nichts Genaues oder sogar gar nichts?

- Z3.21 Gibt es Experimente etwa mit bildgebenden Verfahren zur mentalen Vorstellung "ich bin ich"?

- Z3.22 Hat das Gedächtnis ein Inhaltsverzeichnis und falls, wie hat man das gezeigt oder gefunden?

- Z3.23 Wurde die Gedächtnistheorie von Morton Prince weiterentwickelt?

- Z-Fazit: 1,2,3.

Speicher (Gedächtnis-Funktionen).

Fragen zum Gedächtnis und zu den Gedächtnisfunktionen.

Verschiedene Bedeutungen von vergessen.

Sonderphänomen schon erlebt (déjà-vu).

Materialien Gedächtnis und Gedächtnisfunktionen:

- Zusammenfassung-Lexika , Wörterbücher, Handbücher, Enzyklopädien der Psychologie.

- Enzyklopädie der Psychologie.

- Handbuch der Psychologie.

- Arnold. Eysenck, Meili Lexikon der Psychologie.

- Dorsch Lexikon der Psychologie (Online).

- Spektrum Lexikon der Psychologie (Online).

- Psyndex.

- ChatGPT.

Checkliste definieren.

Checkliste beweisen.

Zitierstil.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

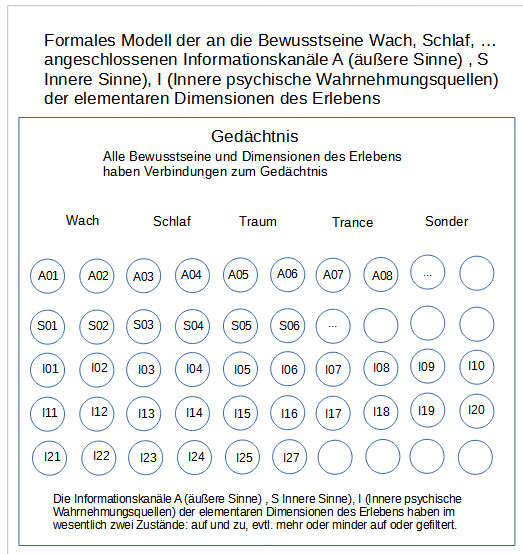

Editorial

Das Gedächtnis ist eine der wichtigsten Einrichtungen beim Menschen, die mit vielen Fragen verbunden ist. Ohne Gedächtnis kein Erkennen, keine Orientierung, kein Denken, kein Problemlösen, kein Lernen und wahrscheinlich auch kein Leben. Im Gedächtnis wird - vermutlich das Wichtigere - gespeichert, das erfahren, erlebt und gemacht wurde. Ein gigantischer Apparat, dessen Organisation und Funktionsweise für den Erlebenden im Dunkeln (Nichtbewussten) liegt. Auf dieser Seite geht es um das Erleben der Gedächtnisfunktionen, das in der Gedächtnisliteratur keine Rolle spielten (Fachwerke z.B. Handbuch der Psychologie, Enzyklopädie der Psychologie). Die Gedächtnisfunktionen (aufbewahren = merken; aufrufen = erinnern; löschen = vergessen) werden in der Regel nicht erlebt, aber die Resultate im Bewusstsein erlebtg und ununterbrochen gebraucht. Sofern es also um das Erleben der Gedächtnisfunktionen geht, gibt es wenig zu sagen, weil das Gedächtnis im Alltag so blitzschnell funktioniert, dass wir es gar nicht bemerken. Wir erleben nicht, dass unsere Wahrnehmung das Gedächtnis und Zeit braucht. Im Erleben ist sofort alles da (>Beispiele Gedächtnisleistungen im Alltag).

Anmerkung Definition: Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name/Wiedererkennung, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Die Referenz wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen sehr leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

Zusammenfassungen Gedächtnis und Gedächtnisfunktionen

_

Z1 Das Gedächtnis ist eine der wichtigsten Einrichtungen beim Menschen. Ohne Gedächtnis und Gedächtnisfunktionen (aufbewahren = merken; aufrufen = erinnern; löschen = vergessen) kein Erkennen, keine Orientierung, kein Denken, kein Problemlösen, kein Lernen und sehr wahrscheinlich auch kein Leben. Im Gedächtnis wird - vermutlich das Wichtigere - gespeichert, das erfahren, erlebt und gemacht wurde.

_

Z2-Gedächtnis und erleben

Z2.1 Im Alltagsleben ist die Gedächtnisarbeit so blitzschnell, dass wir davon meist nichts mitbekommen und die Gedächtnisfunktionen im allgemeinen nicht erleben können, nur die Resultate, wie sie sich im Bewusstsein durch die innere Wahrnehmung gegenständlich (erlebeng) darstellen. Die Gedächtnisarbeit erfolgt weitgehend im Nichtbewussten. Das Gedächtnis ist ein gigantischer Apparat, dessen Organisation und Funktionsweise für den Erlebenden im Dunkeln, d.h. im Nichtbewussten liegt. Die Gedächtnisfunktionen (aufbewahren = merken; aufrufen = erinnern; löschen = vergessen) werden in der Regel nicht erlebt, aber die Resultate im Bewusstsein gegenständlich erlebtg und ununterbrochen gebraucht.

Z2.2-Gedächtnisfunktionen und Erleben Nur in wenigen Situationen erleben wir unsere Gedächtnisarbeit, wenn auch nicht direkt, sondern vermittelt, z.B.:

- Wenn wir zufrieden feststellen können, dass unser Gedächtnis funktioniert und liefert., was wir brauchen.

- Merken, dass ich einen Sachverhalt - zu erinnern - suche

- Wenn ich mich frage, was oder wie das damals war?

- Eindruck, dass eine Erinnerung naht

- Wenn uns etwas auf der Zunge liegt (>ChatGPT).

- Wenn wir eine Erinnerung oder ein Wissen suchen und nicht so einfach finden.

- Wenn uns Stunden oder Tage nach einer Erinnerungssuche die Lösung plötzlich einfällt.

- Wenn wir lernen und uns mit dem einprägen und behalten schwer tun.

- Wenn wir beim Denken nicht weiter kommen und uns nichts einfallen will, kann das Gedächtnis beteiligt sein.

- Wenn negative Erinnerungen ungewollt ins Bewusstsein strömen und unser Erleben beeinträchtigen.

- Wenn das Gedächtnis spürbar nachlässt und wir vermehrt Erinnerungsausfälle bemerken (>ChatGPT)

- Wenn die Bewusstheitsspanne enger wird, wir nicht mehr so viel gleichzeitig mental verwalten können

- Sonderphänomen schon erlebt (déjà-vu).

- ... ... ...

_

Z3-Zusammenfassungen-ChatGPT zu Gedächtnisfragen (Abruf 04.08.2024)

_

- Z3.1-Stimmt

es, das alles was wir je erlebt haben, in unserem Gedächtnis aufbewahrt

wird? "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar viele unserer

Erfahrungen und Informationen im Gedächtnis gespeichert werden können,

jedoch nicht alles erhalten bleibt und viele Erinnerungen mit der Zeit

verblassen oder sich verändern. Das Gedächtnis ist ein dynamischer

Prozess und keine perfekte Aufzeichnung unseres gesamten Lebens."

- Sensorischer Input: Kein Gedächtnis erforderlich.

- Verarbeitung und Interpretation: Gedächtnis erforderlich.

- Unbewusste Prüfung: Jeder sensorische Input wird unbewusst auf Relevanz und Gefährlichkeit geprüft.

- Automatische Reaktionen: Reize können zu unbewussten, schnellen Reaktionen führen, basierend auf Gedächtnisinformationen.

- Bewusste Wahrnehmung: Nur relevante und geprüfte sensorische Inputs gelangen ins bewusste Erleben und werden weiter verarbeitet, wobei das Gedächtnis eine entscheidende Rolle spielt.

_

Z3.2-Danke. Das sind nun eine Reihe von Behauptungen, gibt es dafür auch experimentelle und empirische Belege? "Ja, es gibt zahlreiche experimentelle und empirische Belege für die Behauptungen über die Funktionsweise des Gedächtnisses. Hier sind einige Beispiele: ..."

_

Z3.3-Die drei Hauptfunktionen des Gedächtnisses sind aufbewahren=merken, abrufen=erinnern, löschen=vergessen. Können wir diese Funktionen, vielleicht auch nur teilweise ERLEBEN oder spielen sich diese Prozesse nicht-bewusst ab? "Die Hauptfunktionen des Gedächtnisses – Aufbewahren, Abrufen und Löschen – können sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen. Hier sind einige Details dazu: ... Fazit Die Gedächtnisfunktionen sind sowohl bewusst als auch unbewusst erlebbar. Während wir einige Aspekte direkt erleben können, laufen viele Prozesse automatisch und ohne unser bewusstes Eingreifen ab. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung des Gedächtnisses und schützt uns vor Überlastung durch irrelevante Informationen."

_

Z3.4-An welchen Orten ist das Gedächtnis lokalisiert? "Das menschliche Gedächtnis ist nicht auf einen einzigen Ort im Gehirn beschränkt, sondern verteilt sich auf verschiedene Regionen, die jeweils spezifische Funktionen und Rollen im Speicher-, Abruf- und Löschprozess übernehmen. Hier sind einige der Hauptbereiche des Gehirns, die an den Gedächtnisfunktionen beteiligt sind:" 1. Hippocampus, 2. Präfrontaler Kortex, 3. Amygdala, 4. Basalganglien, 5. Parietallappen, 6. Kleinhirn. "Fazit Das Gedächtnis ist ein komplexes Netzwerk, das verschiedene Gehirnregionen umfasst, die zusammenarbeiten, um Informationen zu speichern, abzurufen und zu vergessen. Jede dieser Regionen hat spezifische Funktionen, die dazu beitragen, dass das Gedächtnis als Ganzes effektiv funktioniert. Diese verteilte Natur des Gedächtnisses bedeutet, dass unterschiedliche Arten von Erinnerungen und Gedächtnisprozessen in verschiedenen Teilen des Gehirns verarbeitet und gespeichert werden."

_

Z3.5-Die Versuche von Penfield oder die Altersregression unter Hypnose sprechen dafür, dass vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles im Gedächtnis gespeichert wird. Wie sieht man das heute (aktueller Wissenstand von ChatGPT?)? "Der aktuelle Stand der Wissenschaft zur Frage, ob wirklich "alles" im Gedächtnis gespeichert wird, reflektiert eine nuancierte Sichtweise, die sich von den früheren, stark vereinfachten Vorstellungen unterscheidet. Die Forschung zeigt, dass das menschliche Gedächtnis komplex und selektiv ist. Hier sind einige Punkte zur modernen Sichtweise, unter Berücksichtigung der von Ihnen erwähnten Phänomene: ... Fazit Während frühe Experimente wie die von Penfield und Beobachtungen bei der Altersregression unter Hypnose faszinierende Einblicke in die Funktionsweise des Gedächtnisses boten, hat die moderne Wissenschaft gezeigt, dass das Gedächtnis weitaus komplexer und weniger absolut ist, als ursprünglich angenommen. Nicht alles wird dauerhaft und unverändert gespeichert; vielmehr ist das Gedächtnis dynamisch, rekonstruktiv und selektiv. Die fortschreitende Forschung in den Bereichen Neurowissenschaften und Psychologie bietet weiterhin wertvolle Erkenntnisse über die Mechanismen und Grenzen des menschlichen Gedächtnisses."

_

Z3.6-Welche Gedächtnissysteme sind derzeit als gesichert anzusehen (Ultra, Arbeit, Langzeit, ...)? "Die moderne Gedächtnisforschung hat verschiedene Gedächtnissysteme identifiziert, die gut belegt und allgemein anerkannt sind. Diese Systeme umfassen sowohl kurzfristige als auch langfristige Speicherprozesse, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Mechanismen haben. Hier sind die wichtigsten Gedächtnissysteme:

1. Ultrakurzzeitgedächtnis (Sensorisches Gedächtnis), ... 2. Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsgedächtnis) ... 3. Langzeitgedächtnis ... Weitere relevante Gedächtniskonzepte: ... Fazit Die moderne Gedächtnisforschung hat verschiedene Systeme und Prozesse identifiziert, die jeweils spezifische Funktionen und Mechanismen zur Speicherung und Verarbeitung von Informationen haben. Diese umfassen das Ultrakurzzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis mit seinen verschiedenen Unterkategorien. Diese Systeme arbeiten zusammen, um uns zu ermöglichen, Informationen zu speichern, abzurufen und zu nutzen, und sie bilden die Grundlage für unser Verständnis von Lernen und Gedächtnis."

_

Z3.7-Ist Genaueres über die Codierung im Langzeitgedächtnis bekannt? "Die Codierung im Langzeitgedächtnis ist ein komplexer Prozess, der sowohl auf biologischen als auch auf kognitiven Mechanismen basiert. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse darüber, wie Informationen im Langzeitgedächtnis kodiert werden: 1. Neurobiologische Grundlagen ... 2. Kognitive Mechanismen der Codierung ... 3. Kontextuelle Faktoren ... 4. Multiple Speicherhypothese ... Fazit Die Codierung im Langzeitgedächtnis ist ein vielschichtiger Prozess, der auf der Interaktion zwischen neuronalen Mechanismen und kognitiven Strategien basiert. Synaptische Plastizität, Neurotransmitteraktivität und Proteinsynthese bilden die biologischen Grundlagen der Gedächtnisbildung, während tiefe Verarbeitung, Organisation und Kontextabhängigkeit die kognitiven Aspekte der Codierung bestimmen. Diese Mechanismen arbeiten zusammen, um dauerhafte und zugängliche Erinnerungen zu schaffen."

_

Z3.8-Welche Hilfen gibt es für das Abrufen von Erinnerungen, wenn man etwas im Gedächtnis sucht, aber nicht finden will? "Das Abrufen von Erinnerungen kann manchmal schwierig sein, besonders wenn man sich an etwas Bestimmtes erinnern möchte, aber es einem nicht einfällt. Es gibt verschiedene Strategien und Techniken, die helfen können, Erinnerungen leichter zugänglich zu machen. Hier sind einige bewährte Methoden:

1. Kontextuelle Hinweise ... 2. Assoziative Hinweise ... 3. Mnemonische Techniken ... 4. Kognitive Strategien ... 5. Externe Hilfsmittel ... 6. Physische und mentale Gesundheit ... 7. Mentale Übungen ... Fazit Erinnerungen können durch eine Kombination aus Kontextualisierung, Assoziation, mnemonischen Techniken, kognitiven Strategien, externen Hilfsmitteln sowie physischer und mentaler Gesundheit besser abgerufen werden. Diese Methoden unterstützen den Abruf und helfen dabei, auf Informationen im Langzeitgedächtnis zuzugreifen."

_

Z3.9-Ist etwas bekannt, inwieweit das Alphabet durchgehen, hilfreich ist? "Das Durchgehen des Alphabets ist eine bekannte und häufig verwendete Technik, um den Abruf von Erinnerungen zu erleichtern, insbesondere wenn man nach einem bestimmten Wort, Namen oder Begriff sucht. Diese Methode funktioniert, indem man das Alphabet systematisch durchgeht und bei jedem Buchstaben überlegt, ob das gesuchte Wort damit beginnt. Hier ist, warum und wie diese Technik hilfreich sein kann: ... Fazit Das Durchgehen des Alphabets ist eine einfache, aber effektive Technik, um das Gedächtnis zu unterstützen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man sich an ein gesuchtes Wort oder einen Namen erinnert. Es nutzt Prinzipien der Hinweisgestützten Erinnerung und der Assoziation und kann eine systematische und strukturierte Suche im Gedächtnis erleichtern.

_

Z3.10-Was macht das Gedächtnis im Schlaf (Rekonstruktion, Konsolidierung, Organisation, ...)? "Das Gedächtnis spielt eine wichtige Rolle im Schlaf, und verschiedene Schlafphasen tragen zu verschiedenen Aspekten der Gedächtnisverarbeitung bei. Die Hauptprozesse, die im Schlaf stattfinden, umfassen Rekonstruktion, Konsolidierung und Organisation von Erinnerungen. Hier ist eine detaillierte Übersicht darüber, was im Gedächtnis während des Schlafs passiert: 1. Konsolidierung von Erinnerungen ... 2. Organisation und Rekonstruktion ... 3. Problemlösung und Kreativität ... 4. Emotionale Verarbeitung ... 5. Spezifische Studien und Evidenz ... Fazit Der Schlaf ist essenziell für die Gedächtnisverarbeitung und umfasst die Konsolidierung, Rekonstruktion, Organisation, emotionale Verarbeitung und kreative Problemlösung. Durch diese Prozesse trägt der Schlaf entscheidend dazu bei, dass Erinnerungen stabilisiert, integriert und effizienter abrufbar gemacht werden. Die verschiedenen Schlafphasen spielen dabei jeweils spezifische Rollen und arbeiten zusammen, um das Gedächtnis zu optimieren und die kognitive Funktion zu unterstützen."

_

Z3.11-Was sind derzeit die drängendsten Fragen in der Gedächtnisforschung? "Die Gedächtnisforschung ist ein dynamisches und interdisziplinäres Feld, das ständig neue Fragen und Herausforderungen aufwirft. Einige der drängendsten Fragen und aktuellen Forschungsfragen in der Gedächtnisforschung sind: 1. Mechanismen der Gedächtniskonsolidierung ... 2. Mechanismen des Gedächtnisabrufs ... 3. Langzeitgedächtnis und neuronale Plastizität ... 4. Erinnerungen und emotionale Verarbeitung ... 5. Gedächtnis und Altersprozesse ... 6. Einfluss von Technologien auf das Gedächtnis ... 7. Genetik und Gedächtnis ... 8. Künstliche Intelligenz und Gedächtnis ... Fazit Die Gedächtnisforschung umfasst eine breite Palette von Fragen, die von den grundlegenden neurobiologischen Mechanismen der Gedächtniskonsolidierung und -rekonstruktion bis hin zu den Auswirkungen von Technologie und genetischen Faktoren auf das Gedächtnis reichen. Die Beantwortung dieser Fragen hat weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis von Gedächtnisprozessen, kognitiven Erkrankungen und potenziellen Therapien.

_

Z3.12-Wie ist es aktuell um die Gedächtnisterminologie bestellt? Einheitlich, klar, interdisziplinär, so dass man in der Gedächtnisforschung auf den Schultern seiner Vorgänger stehen kann, wie es 1890 Kekulé trefflich formulierte? "Die Gedächtnisterminologie ist in der Gedächtnisforschung tatsächlich ein komplexes und teils uneinheitliches Feld, das sowohl interdisziplinäre Herausforderungen als auch Fortschritte mit sich bringt. Hier sind einige Aspekte, die den aktuellen Stand der Gedächtnisterminologie beschreiben: 1. Vielfalt der Terminologie ... 2. Interdisziplinäre Integration ... 3. Fortschritte in der Terminologie ... 4. Herausforderungen und Lösungen ... 5. Beispiele für terminologische Herausforderungen ... Fazit Die Gedächtnisterminologie ist ein sich entwickelndes Feld, das durch eine Vielzahl von Begriffen und Konzepten geprägt ist, die in unterschiedlichen Disziplinen verwendet werden. Während es Fortschritte in der Standardisierung und Interdisziplinarität gibt, bestehen nach wie vor Herausforderungen in Bezug auf Klarheit und Konsistenz. Die Gedächtnisforschung entwickelt sich weiter, und eine ständige Reflexion und Anpassung der Terminologie sind notwendig, um auf den Erkenntnissen der Vorgänger aufzubauen und ein kohärentes Verständnis zu fördern."

_

Z3.13-Was weiß man über das Gedächtnisphänomen: es liegt mir auf der Zunge? "Das Phänomen, bei dem man sich an etwas nicht erinnern kann, obwohl man das Gefühl hat, es „auf der Zunge“ zu haben, ist als "Tip-of-the-Tongue" (TOT)-Phänomen bekannt. Es ist ein weit verbreitetes und gut dokumentiertes Gedächtnisphänomen. Hier sind einige wichtige Aspekte dieses Phänomens: 1. Beschreibung des Phänomens ... 2. Neurobiologische und Kognitive Grundlagen ... 3. Faktoren, die das TOT-Phänomen beeinflussen ... 4. Forschung und Studien ... 5. Praktische Implikationen ... Fazit Das „Auf-der-Zunge-Liegen“-Phänomen ist ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität der Gedächtnisprozesse und der Sprachproduktion. Es bietet Einblicke in die Funktionsweise des Gedächtnisses, die Rolle des semantischen und phonologischen Netzwerks und die Herausforderungen, die bei der Informationsrekognition auftreten können. Das Verständnis dieses Phänomens hilft Forschern und Praktikern, bessere Strategien für Gedächtnis- und Sprachstörungen zu entwickeln."

_

Z3.14-Welche Störungen und Krankheiten des Gedächtnisses gibt es? Gedächtnisstörungen und -krankheiten können verschiedene Ursachen und Ausprägungen haben. Sie reichen von milden Gedächtnisproblemen bis hin zu schweren, progressiven Erkrankungen. Hier sind einige der häufigsten Störungen und Krankheiten des Gedächtnisses: 1. Alzheimer-Krankheit ... 2. Vaskuläre Demenz ... 3. Frontotemporale Demenz (FTD) ... 4. Lewy-Körper-Demenz ... 5. Amnestische Störungen ... 6. Mild Cognitive Impairment (MCI) ... 7. Posttraumatische Amnesie (PTA) ... 8. Dissoziative Amnesie ... 9. Gedächtnisprobleme bei psychischen Erkrankungen ... 10. Kognitive Beeinträchtigungen durch Medikamente und Substanzen ... 11. Gedächtnisprobleme bei neurologischen Erkrankungen ... Gedächtnisstörungen und -krankheiten sind vielfältig und können verschiedene Ursachen haben, von neurodegenerativen Erkrankungen über psychische Störungen bis hin zu Traumata und Substanzmissbrauch. Eine genaue Diagnose und frühzeitige Intervention sind entscheidend, um das Fortschreiten dieser Störungen zu verlangsamen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern."

_

Z3.15-Welche Therapien und Heilungschancen gibt es bei den Krankheiten und Störungen des Gedächtnisses? "Die Therapie und Heilungschancen bei Gedächtniskrankheiten und -störungen variieren stark je nach Art der Erkrankung und deren Ursache. Hier sind einige der gängigen Therapieansätze und die aktuellen Heilungschancen für verschiedene Gedächtnisstörungen und -krankheiten: 1. Alzheimer-Krankheit ... 2. Vaskuläre Demenz ... 3. Frontotemporale Demenz (FTD) ... 4. Lewy-Körper-Demenz ... 5. Amnestische Störungen ... 6. Mild Cognitive Impairment (MCI) ... 7. Posttraumatische Amnesie (PTA) ... 8. Dissoziative Amnesie ... 9. Gedächtnisprobleme bei psychischen Erkrankungen ... 10. Kognitive Beeinträchtigungen durch Medikamente und Substanzen ... 11. Gedächtnisprobleme bei neurologischen Erkrankungen ... Fazit Die Behandlung von Gedächtnisstörungen und -krankheiten erfordert oft einen multidisziplinären Ansatz, einschließlich medikamentöser Therapie, nicht-pharmakologischer Interventionen und psychotherapeutischer Unterstützung. Während viele dieser Erkrankungen nicht heilbar sind, können frühzeitige Diagnose und Intervention die Symptome lindern und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern."

_

Z3.16-Wird für jede Wahrnehmung das Gedächtnis gebraucht und falls, warum oder gibt es auch Wahrnehmungen, die kein Gedächtnis benötigen? "Die Frage, ob für jede Wahrnehmung das Gedächtnis gebraucht wird, ist komplex und hängt von der Definition und dem Verständnis von Wahrnehmung und Gedächtnis ab. Hier sind einige Überlegungen dazu: 1. Sofortige sensorische Wahrnehmung: ... 2. Erkennung und Interpretation ... 3. Vergleich und Kategorisierung: ... 4. Lernen und Anpassung ... 5. Automatische Reaktionen: ... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die unmittelbare sensorische Wahrnehmung kein Gedächtnis im strengen Sinne erforderlich ist. Sobald jedoch eine Erkennung, Interpretation, Vergleich oder Anpassung an frühere Erfahrungen involviert ist, spielt das Gedächtnis eine wesentliche Rolle. In der Praxis sind Wahrnehmung und Gedächtnis oft so eng miteinander verwoben, dass es schwer ist, sie vollständig zu trennen."

_

Z3.17 Widerspricht Punkt 3 "Das Gehirn vergleich ständig ...) nicht den Sowohl-als-auch Einführungsthesen und der Zusammenfassung? Du hast recht, Punkt 3 könnte auf den ersten Blick im Widerspruch zu den Einführungsthesen und der Zusammenfassung stehen. Lassen Sie mich das klarstellen: Einführungsthesen und Zusammenfassung: ... Punkt 3: Vergleich und Kategorisierung ... Klärung und Integration der Thesen: ... Detaillierte Betrachtung: ... Fazit:

_

Z3.18 Hm, muss nicht jeder sensorische Input auf Gefährlichkeit oder Wichtigkeit geprüft werden? Oder kann auch ein sensorischer input ins Erleben ohne eine solche Prüfung vorrücken? "Ja, du hast recht: jeder sensorische Input wird tatsächlich auf seine Relevanz und potenzielle Gefährlichkeit geprüft, bevor er ins Bewusstsein gelangt. Diese Prüfung geschieht jedoch oft unbewusst und automatisch. Hier eine detailliertere Betrachtung dieses Prozesses: Unbewusste Prüfung auf Relevanz und Gefährlichkeit ... Bewusste Wahrnehmung nach unbewusster Prüfung ... Direkte, unbewusste Reaktionen ... Zusammenfassung

_

Z3.19 Danke. "In fast alle", sagst Du. In welche denn nicht? "Die Formulierung "in fast alle" sollte verdeutlichen, dass das Gedächtnis in den meisten Fällen eine Rolle spielt, aber es könnte theoretisch sehr grundlegende sensorische Prozesse geben, bei denen das Gedächtnis eine minimale oder keine Rolle spielt. Lassen Sie uns genauer untersuchen, welche Art von sensorischen Prozessen das sein könnten: Reine sensorische Inputs ... Autonome und Reflexreaktionen ... Automatisierte Prozesse ... Zukünftige Forschung und Hypothesen ... Fazit Obwohl es theoretisch sehr grundlegende sensorische Prozesse geben könnte, die das Gedächtnis nicht oder nur minimal einbeziehen, sind in der Praxis die meisten sensorischen Inputs und die darauf folgenden Wahrnehmungen und Reaktionen stark vom Gedächtnis beeinflusst. Das Gedächtnis spielt eine wesentliche Rolle bei der Interpretation, Erkennung und Reaktion auf sensorische Reize."

_

Z3.20 Ist bekannt, wo das Identitätserleben (ich bin ich) im Gehirn und im Gedächtnis sitzt oder weiß man darüber nichts Genaues oder sogar gar nichts? "Das Identitätserleben, also das Gefühl "ich bin ich", ist ein komplexes Phänomen, das nicht auf einen einzelnen Bereich im Gehirn beschränkt ist. Stattdessen handelt es sich um ein Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen und Netzwerke, die zusammenarbeiten, um das Bewusstsein und das Selbstgefühl zu erzeugen. Einige der wichtigsten Bereiche und Netzwerke, die mit dem Identitätserleben in Verbindung gebracht werden, sind: 1. Präfrontaler Kortex: ... 2. Posteriorer cingulärer Kortex (PCC): ... 3. Temporoparietale Übergangsregion (TPJ): ... 4. Default Mode Network (DMN): ... 5. Insula: ... 6. Amygdala und Hippocampus: ... Es ist wichtig zu betonen, dass das Identitätserleben nicht einfach auf einen bestimmten Bereich im Gehirn beschränkt werden kann, sondern das Ergebnis eines dynamischen Zusammenspiels vieler unterschiedlicher Hirnstrukturen und -netzwerke ist. Forschung auf diesem Gebiet ist noch immer im Gange, und unser Verständnis entwickelt sich stetig weiter."

_

Z3.21 Gibt es Experimente etwa mit bildgebenden Verfahren zur mentalen Vorstellung "ich bin ich"? "Ja, es gibt zahlreiche Experimente, die bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) verwenden, um das Gehirn während der Selbstreflexion und der Vorstellung "ich bin ich" zu untersuchen. Diese Studien haben dazu beigetragen, die neurobiologischen Grundlagen des Selbstbewusstseins und der Identität besser zu verstehen. Hier sind einige wichtige Erkenntnisse aus diesen Studien: 1. Selbstbezogene Aufgaben: ... 2. Ruhezustand-Studien: ... 3. Selbst- und Fremdwahrnehmung: ... 4. Interozeption und Körperbewusstsein: ... 5. Langzeitgedächtnis und Identität: ... Ein spezifisches Experiment, das oft zitiert wird, ist eine fMRT-Studie, bei der Teilnehmer gebeten wurden, sich selbst in verschiedenen sozialen Szenarien vorzustellen. Diese Studie zeigte eine starke Aktivierung des medialen präfrontalen Kortex sowie des posterioren cingulären Kortex, was die Bedeutung dieser Regionen bei der Verarbeitung selbstbezogener Gedanken und der Vorstellung des eigenen Selbst in sozialen Kontexten unterstreicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bildgebende Verfahren wie fMRT und PET wertvolle Einblicke in die neurobiologischen Mechanismen des Selbstbewusstseins und der Identität bieten. Diese Studien bestätigen, dass das Erleben von "ich bin ich" ein komplexes Phänomen ist, das durch das Zusammenspiel mehrerer Gehirnregionen und Netzwerke entsteht."

_

Z3.22 Hat das Gedächtnis ein Inhaltsverzeichnis und falls, wie hat man das gezeigt oder gefunden? "Das Gedächtnis hat kein wörtliches Inhaltsverzeichnis, wie man es aus Büchern kennt. Allerdings gibt es im Gehirn Strukturen und Mechanismen, die eine organisierte Speicherung und Abruf von Informationen ermöglichen, die eine ähnliche Funktion wie ein Inhaltsverzeichnis erfüllen könnten. Hier sind einige Erkenntnisse und Konzepte, die dies verdeutlichen: 1. Assoziative Netzwerke: ... 2. Hippocampus und Kontext: ... 3. Schema-Theorie: ... 4. Experimente und Fallstudien: .... Insgesamt zeigen diese Erkenntnisse, dass das Gedächtnis komplexe, organisierte Strukturen verwendet, um Informationen effizient zu speichern und abzurufen. Diese Strukturen und Mechanismen ermöglichen es uns, auf ähnliche Weise wie ein Inhaltsverzeichnis zu navigieren, obwohl sie nicht in Form eines physischen Verzeichnisses existieren."

_

Z3.23 Wurde die Gedächtnistheorie von Morton Prince weiterentwickelt? "Die Gedächtnistheorie von Morton Prince wurde im Laufe der Jahre weiterentwickelt und hat verschiedene Einflüsse auf spätere Theorien und Forschungen gehabt, insbesondere im Bereich der Psychologie und Neurowissenschaften. ... Spätere Entwicklungen und Forschungen haben die Gedächtnistheorie von Prince in verschiedenen Richtungen weiterentwickelt: 1. Dissoziative Identitätsstörung (DIS): ... 2. Neurowissenschaftliche Forschungen: ... 3. Kognitionswissenschaft: ... 4. Traumaforschung: ... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gedächtnistheorie von Morton Prince eine wichtige Grundlage für die weitere Forschung in den Bereichen Psychologie, Neurowissenschaften und Traumaforschung gelegt hat und in verschiedenen Formen weiterentwickelt wurde."

_

_

_

Im Alltagsleben ist die Gedächtnisarbeit so blitzschnell, dass wir davon meist nichts mitbekommen und die Gedächtnisfunktionen im allgemeinen nicht erleben können, nur die Resultate, wie sie sich im Bewusstsein durch die innere Wahrnehmung gegenständlich (erlebeng) darstellen. Die Gedächtnisarbeit erfolgt weitgehend im Nichtbewussten. Das Gedächtnis ist ein gigantischer Apparat, dessen Organisation und Funktionsweise für den Erlebenden im Dunkeln, d.h. im Nichtbewussten liegt. Die Gedächtnisfunktionen (aufbewahren = merken; aufrufen = erinnern; löschen = vergessen) werden in der Regel nicht erlebt, aber die Resultate im Bewusstsein gegenständlich erlebtg und ununterbrochen gebraucht.

- Gedächtnisfunktionen und Erleben

- Merken, dass ich einen Sachverhalt suche

- Fragen an die Vergangenheit, z.B. wie war das damals?

- Eindruck die Erinnerung naht

- Merken, dass ich mich zu erinnern versuche

- Es liegt mir auf der Zunge-Phänomen

Nur in wenigen

Situationen erleben wir unsere Gedächtnisarbeit, wenn auch nicht

direkt, sondern vermittelt, z.B.:

- Wenn wir zufrieden feststellen können, dass unser Gedächtnis funktioniert und liefert., was wir brauchen.

- Wenn uns etwas auf der Zunge liegt (>ChatGPT).

- Wenn wir eine Erinnerung oder ein Wissen suchen und nicht so einfach finden.

- Wenn uns Stunden oder Tage nach einer Erinnerungssuche die Lösung plötzlich einfällt.

- Wenn wir lernen und uns mit dem einprägen und behalten schwer tun.

- Wenn wir beim Denken nicht weiter kommen und uns nichts einfallen will, kann das Gedächtnis beteiligt sein.

- Wenn negative Erinnerungen ungewollt ins Bewusstsein strömen und unser Erleben beeinträchtigen.

- Wenn das Gedächtnis spürbar nachlässt und wir vermehrt Erinnerungsausfälle bemerken (>ChatGPT) Ich werde vergesslicher, ich kann mir nicht mehr so viel merken

- ... ... ...

Identitätserleben: Das ist Identitätserleben "ich bin ich" ist von ganz besonderer Bedeutung; es kann vielfach gestört sein (Entfremdung, Depersonalisation, Derealisation, multiple Persönlichkeit), bis es in der Demenz sogar gänzlich verloren gehen kann. (>Grundlegendes zur Identität) "Ich bin ich" (>ChatGPT-20, 21).

Gedächtnisleistungen

im Alltag

GAzz := Gedächtnisanalyse, zz die Anzahl

GA01 Beispiel

Wahrnehmung meiner Arbeitsumgebung.

Montag, der 5.8.2024, 15:39-15:43 Uhr.

Ich sitze vor dem Computer und will ein Beispiel

zu den Gedächtnisleistungen der Wahrnehmung im Alltag aufschreiben.

Ich nehme die Umgebung wahr und alle Gegenstände sind mir vertraut:

die Tatstatur, die beiden kleinen Lautsprecher, ein Glas mit Deckel und

viele Bücher links auf dem Schreibtisch und in dem aufgesetzten Bücherregal,

der Bildschirm, daneben der integrierte Scanner-Drucker, Schemen des Fensters

rechts zum Balkon hin, der Vorhang davor, die teakholzgetäfelte Wand

hinter dem Bildschirm, darauf über dem Bildschirm ein Montagefoto

aus dem Urwald im Harz mit meiner Frau und mir, rechts daneben eine Magnettafel

"OPUNSKA Aphasie, Agnosie Systematik". In dieser Aufzählung steckt

überall das Gedächtnis, sofern Erkennen oder Wiedererkennen gebraucht

wird. Sie wäre ohne Gedächtnis nicht möglich. An dieser

Stelle stellt sich mir die Frage, ob es wahrnehmen ohne Gedächtnisleistung

gibt (>ChatGPT)? Ich nehme zwar

differenziert wahr und ich kann erschließen, dass mein Gedächtnis

im Spiel ist, aber ich erlebe damit verbundenen Gedächtnisleistungen

nicht.

GA02 Beispiel

Geräusche.

Montag, der 5.8.2024, 22:30-22.35 Uhr.

Es geht um die Frage, ob es Wahrnehmungen ohne

Gedächtnisleistungen geben kann. Hierzu auch ausführlich >ChatGPT?

Was geschieht, wenn ich irgendwelche unbekannten Geräusche höre?

Das kritische Wörtchen in dieser Frage ist "unbekannte". Wie komme

ich dazu die Geräusche als "unbekannt" zu klassifizieren? Dies setzt

einen Abgleich der gespeicherten Geräusche und Geräuschmustern

im Gedächtnis voraus. Wir können "unbekannte" auch weglassen

und fragen: Was geschieht, wenn ich Geräusche höre? Inwieweit

ist hierbei das Gedächtnis berührt? Woran könnte ich merken,

dass mein Gedächtnis im Spiel ist? Man darf vielleicht annehmen, dass

Geräusche darauf hin untersucht werden, ob sie womöglich eine

Gefahr bedeuten. Sobald das geschieht, ist das Gedächtnis notwendig.

Das Problem im Alltag ist, dass das Gedächtnis blitzschnell und nichtbewusst

arbeitet. Wenn wir annehmen, dass jede Außenweltwahrnehmung

auf ihre Gefährlichkeit geprüft wird, dann geht das nur, wenn

das Gedächtnis einbezogen ist.

_

Speicher (Gedächtnis-Funktionen) [Quelle]

- Speicher durchlaufen.

- Suchen (= durchlaufen und vergleichen) im Speicher.

- Suchziel festlegen (Kriterienliste).

- Finden im Speicher.

- Erkennen.

- Erkennensfunktion Oberbegriff.

- Erkennensfunktion Unterbegriff.

- Erkennensfunktion Name.

- Erkennensfunktion Begriff.

- Erkennensfunktion gehört zu ...

- Erkennensfunktion bedeutet für mich ...

- Merken 1 (einprägen) [Lernen].

- Merken 2 (behalten) [Wissen, Können].

- Erinnern (Information abrufen).

- Vergessen (Information löschen).

- Nicht bewusste Speicheraktivitäten.

- Korrigieren

- Kontrollieren

- Festigen

- Lockern

- Nachlassen

- Ändern

- Lenkung (steuern, regeln)

- Zugriff

- Gedächtnisarten:

- Ultrakurzzeit

- Kurzeit

- Langzeit

Fragen zum Gedächtnis und zu den Gedächtnisfunktionen:

Wozu braucht man ein Gedächtnis?

Kann man ohne Gedächtnis leben?

Wo ist das Gedächtnis angesiedelt?

Wie viele Gedächtnisse gibt es?

Gibt es eine Gedächtniszentrale?

Welche Gedächtnisfunktionen gibt es?

Wie entwickelt sich das Gedächtnis?

Behalten wir alles, was wir erleben?

Wie werden Erinnerungen abgespeichert?

Erlebt man seine Gedächtnisfunktionen?

Erlebt man seine Gedächtnistüchtigkeit?

Hat das Gedächtnis eine Art Inhaltsverzeichnis?

Erlebt man, dass das Gedächtnis nachlässt?

Was hat es mit dem auf der Zunge liegen auf sich?

Wie ist das mit dem "schon erlebt" (déjà-vu)?

Welche Störungen und Krankheiten des Gedächtnisses gibt es?

Welche Erinnerungshilfen gibt es?

_

Verschiedene Bedeutungen von vergessen

Vergessen ist mehrdeutig und bedeutet in der Hauptsache, (1) dass der Gedächtnisinhalt nicht mehr da ist oder (2) dass der Zugriff auf den Gedächtnisinhalt nicht funktioniert. (3) Vergessen kann auch vorübergehender Natur sein, wenn der Erinnerungsprozess dauert und eine Zeit lang braucht, um das Ergebnis zu liefern. In diesem Fall ist der Gedächtnisinhalt aktivierbar, was aber dauern kann.

- vergessen als der Gedächtnisinhalt nicht mehr vorhanden

- vergessen als der Gedächtnisinhalt ist zwar vorhanden, aber es gibt keinen Zugriff

- vergessen als der unmittelbarer, direkter Zugriff ist nicht möglich

- vergessen als der Zugriff ist erschwert, behindert, gestört

- vergessen der unmittelbare, direkte Zugriff auf den Gedächtnisinhalt ist nicht möglich, aber aktivierbar, bahnt sich nichtbewusst zum Bewusstsein und meldet sich eine Zeit später mit dem Ergebnis

- vergessen ... ...

Sonderphänomen schon erlebt (déjà-vu) [Quelle]

Streng bedeutet déjà-vu, dass man das Gefühl hat, etwas schon einmal gesehen zu haben, obwohl es nicht sein kann. Es handelt sich um eine Erinnerungs-Illusion.

Peters (1984) unterscheidet in seinem Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie eine ganze Reihe ähnlicher Phänomene:

- "Déjà-entendu-Erlebnis (n). »Schon gehört, fr wahrgenommen«. Phänomen falscher Bekanntheitsqualität, das einem Erlebnis anhaften kann. Das Individuum erlebt »eine akustische Wahrnehmung, als wenn sie diese schon einmal gehört hätte. ...

- Déjà-éprouvé-Erlebnis (n). »Schon erfahren«. Gefühl, eine Handlung schon einmal unternommen, ein Erlebnis schon einmal erlebt zu haben. ...

- Déjà-pensé-Erlebnis (n). »Schon gedacht«. Gefühl, denselben Gedanken schon einmal in gleicher Form gedacht zu haben. ...

- Déjà-raconté-Erlebnis («). (S. FREUD), »Schon erzählt.« In Analogie zu den »déjà-vu«-Erlebnissen benanntes Phänomen in der Psychoanalyse, wenn ein Kranker überzeugt ist, seinem Analytiker etwas schon erzählt zu haben, es aus einem Widerstand heraus aber nicht getan hat. Die Absicht wird in der Erinnerung für den Akt des Erzählens genommen. ...

- Déjà-vécu-Erlebnis (n). »Schon erlebt.« Gefühl, die gleiche Situation schon einmal durchlebt zu haben. ...

- Déjà-vu-Erlebnis (Phänomen) (n). »Schon gesehen.« Gefühl, etwas schon einmal gesehen zu haben, obwohl man sich z.B. in einer noch nie besuchten Stadt befindet. - Das bekannteste der Erlebnisse falscher Bekanntheitsqualität (fausse reconnaissance). Die Bez. wird deshalb auch für gleiche Erlebnisse auf anderen Sinnesgebieten oder in anderen Vorstellungsbereichen verwandt. Charakteristisch ist das Bekanntheitsgefühl einer Situation und ihr urteilsmäßiges Verwerfen im gleichen Erlebnis. Wahrscheinlich schon im Altertum bekannt. Von AUGUSTIN unter der Bezeichnung »falsae memoriae« behandelt. Das Phänomen diente vielfach zu Ausdeutungen i. S. der Wiedergeburt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts in psychologischer und belletristischer Literatur erwähnt. In die psychiatrische Literatur von JENSEN (1868) als »Doppelwahmehmungen« eingeführt. Wurde zunächst als ungleichmäßiges Funktionieren der beiden Gehirnhälften erklärt. S. FREUD sah darin Assoziationen zu unbewußten Erlebniskomplexen. Tritt auf im Traum, bei Erschöpfung, toxischen Zuständen, im Beginn von Psychosen, als Symptom der Psychasthenie, in der epileptischen Aura, im Beginn einer [>110 ] Dämmerattacke. S. a. vorangehende Stichworte. ... Syn.: identifizierende Erinnerungstäuschungen (E. Kraepelin). Erinnerungstäuschungen (W. Sander), Bekanntheitstäuschung."

- "Déjà-vu: Wie es entsteht und welche Erklärungen es dafür gibt. Ein bestimmter Geruch, Satz oder Ort täuschen dir plötzlich vor, genau diese Situation schon erlebt zu haben: ein Déjà-vu. Doch ist das normal und was passiert dabei im Gehirn? Erfahre hier, wie sich Forscher:innen das Phänomen erklären. Im Video: So funktioniert das Gehirn." [galileo 4.10.2021 Abruf 28.03.2023]

- "Wie entsteht ein Déjà-vu-Erlebnis? ... Hier geht es aber um die Déjà-vu-Erfahrungen im engeren Sinn: Wenn man das Gefühl hat: "Das hab ich doch schon mal gesehen" – obwohl man weiß, dass das gar nicht sein kann. Man läuft durch eine Gegend und hat plötzlich das Gefühl: "Hier war ich doch schon mal?" [swr 8.7.2022 Abruf 28.03.2023]

Materialien Gedächtnis und Gedächtnisfunktionen

Zusammenfassung-Lexika , Wörterbücher,

Handbücher, Enzyklopädien der Psychologie In allen

eingesehenen sechs Werken wird Erleben der Gedächtnisfunktionen nicht

thematisiert.

- Enzyklopädie der

Psychologie

Albert, Dietrich & Stapf, Kurt-Hermann (1996, Hrsg.) Gedächtnis. Enzyklopädie der Psychologie C, II, 4. Göttingen: Hogrefe. "Erleben" nicht im Sachregister. Verwiesen wird S. 787f auf: "Erlebnisse, s. Kindheitse. Emotionale E.. Freier Abruf von E., Gedächtnis für [>787] emotionale E., Persönliche E., Traumatische Erfahrungen’. Das Erleben der Gedächtnisfunktionen spielt keine Rolle.

Handbuch der Psychologie

Bergius, Rudolf (1964, Hrsg.) Handbuch der Psychologie /1.2 Allgemeine

Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken. Göttingen:

Hogrefe. Im Sachregister "Erleben 493 f., Erlebnispsychologie 568." Das

Gedächtnis wird in Kap. 2 und 7 stärker behandelt. Das Erleben

der Gedächtnisfunktionen spielt keine Rolle.

AEM-Lexikon der Psychologie

Arnold, Wilhelm; Eysenck, Hans Jürgen & Meili, Richard (1971

ff) Lexikon der Psychologie. Freiburg: Herder.

"Gedächtnis. I. Das G. ist der Informationsspeicher eines Organismus,

aus dem er Nachrichten über vergangene Ereignisse abrufen kann. Experimentelle

Untersuchungen über das G. beschäftigen sich mit der Zusammensetzung

von G.inhalten, ihrer Interaktion und den Vorgängen des Vergessens.

Der deutsche Psychologe H. Ebbinghaus entwickelte 1885 als erster experimentelle

Methoden zur objektiven Messung der G.leistung und formulierte das erste

quantitative Gesetz des Vergessens (>„Vergessenskurve“). ... ... "

RS: Im Artikel wird Erleben der Gedächtnisfunktionen

nicht thematisiert.

Dorsch Lexikon

der Psychologie Online (Abruf

05.08.2024)

"Gedächtnis [engl. memory], [BIO, KOG], bez. die Fähigkeit

von Organismen, Informationen aufzunehmen, zu speichern und später

wieder abzurufen (Abruf). Der vorliegende Beitrag beschränkt sich

auf die durch H. Ebbinghaus (1885) begründete psychol. Gedächtnisforschung.

Die biol. Grundlagen des Gedächtnis behandelt ausführlich Kandel

(2009). ..."

RS: Im Artikel wird Erleben der Gedächtnisfunktionen

nicht thematisiert.

_

- Spektrum Lexikon

der Psychologie Online (Abruf

05.08.2024)

- "Gedächtnis erleben" 0 Treffer

- "Gedächtnisfunktionen erleben" 0 Treffer

- "Erinnerung erleben" 0 Treffer

- "Erinnern erleben" 0 Treffer

- "erleben" 13 (von 14 mit 1 Pseudo Überleben)

- "Erlebnis" 5 Treffer

"Globale Charakteristik

Das Gedächtnis ist das komplexeste psychische Gebilde und Medium für alle psychischen Phänomene. Es ist Voraussetzung jeder Orientierungsleistung und steuert das Verhalten. Das Gedächtnis ist kein passiver Wissensspeicher, sondern in permanenter Veränderung und Selbstorganisation begriffen: Information aus der Umwelt und dem Organismus selbst wird in Abhängigkeit vom externen Kontext und der Befindlichkeit des Organismus (interner Kontext) aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt anforderungs- und bedürfnisabhängig erinnert, modifiziert oder zur Erzeugung neuer Information genutzt werden. Das Gedächtnis ist eine Leistung des Gehirns (Zentralnervensystem) und damit der experimentellen Forschung zugänglich. Es läßt sich als Struktur und als Prozeß kennzeichnen. Beide Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden. ... ..."

RS: Im Artikel wird Erleben der Gedächtnisfunktionen nicht thematisiert.

Psyndex (PubPsych, Abfrage 05.08.2024)

Suchen "Erleben der Gedächtnisfunktionen": "Ihre Suchanfrage (DB=PSYNDEX)

"Erleben der Gedächtnisfunktionen" ergab leider keinen Treffer."

"Gedächtnisfunktionen" 246 Treffer.

Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes

(2013) Lern- und Gedächtnispsychologie. 2. Auflage. Berlin: Springer.

Zusammenfassung: Erleben der Gedächtnisfunktionen wird in diesem Fachwerk

nicht thematisiert wie die Suche im Text und im Sachregister belegt:

Suche im Text:

_

ChatGPT

Zusammenfassungen-ChatGPT (oben).

Ausführliche Antworten:

- Stimmt es, das alles was wir je erlebt haben, in unserem Gedächtnis aufbewahrt wird?

- Danke. Das sind nun eine Reihe von Behauptungen, gibt es dafür auch experimentelle und empirische Belege?

- Die drei Hauptfunktionen des Gedächtnisses sind aufbewahren=merken, abrufen=erinnern, löschen=vergessen. Können wir diese Funktionen, vielleicht auch nur teilweise ERLEBEN oder spielen sich diese Prozesse nicht-bewusst ab?"

- An welchen Orten ist das Gedächtnis lokalisiert?

- Die Versuche von Penfield oder die Altersregression unter Hypnose sprechen dafür, dass vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles im Gedächtnis gespeichert wird. Wie sieht man das heute (aktueller Wissenstand von ChatGPT?)?

- Welche Gedächtnissysteme sind derzeit als gesichert anzusehen (Ultra, Arbeit, Langzeit, ...)?

- Ist Genaueres über die Codierung im Langzeitgedächtnis bekannt?

- Welche Hilfen gibt es für das Abrufen von Erinnerungen, wenn man etwas im Gedächtnis sucht, aber nicht finden will?

- Ist etwa bekannt, inwieweit das Alphabet durchgehen, hilfreich ist?

- Was macht das Gedächtnis im Schlaf (Rekonstruktion, Konsolidierung, Organisation, ...)?

- Was sind derzeit die drängendsten Fragen in der Gedächtnisforschung?

- Wie ist es aktuell um die Gedächtnisterminologie bestellt? Einheitlich, klar, interdisziplinär, so dass man in der Gedächtnisforschung auf den Schultern seiner Vorgänger stehen kann, wie es 1890 Kekulé trefflich formulierte?

- Was weiß man über das Gedächtnisphänomen: es liegt mir auf der Zunge?

- Welche Störungen und Krankheiten des Gedächtnisses gibt es?

- Welche Therapien und Heilungschancen gibt es bei den Krankheiten und Störungen des Gedächtnisses?

- Wird für jede Wahrnehmung das Gedächtnis gebraucht und falls, warum oder gibt es auch Wahrnehmungen, die kein Gedächtnis benötigen?

- Widerspricht Punkt 3 "Das Gehirn vergleich ständig ...) nicht den Sowohl-als-auch Einführungsthesen und der Zusammenfassung?

- Hm, muss nicht jeder sensorische Input auf Gefährlichkeit oder Wichtigkeit geprüft werden? Oder kann auch ein sensorischer input ins Erleben ohne eine solche Prüfung vorrücken?

- Danke. "In fast alle", sagst Du. In welche denn nicht?

- Ist bekannt, wo das Identitätserleben (ich bin ich) im Gehirn und im Gedächtnis sitzt oder weiß man darüber nichts Genaues oder sogar gar nichts?

- Gibt es Experimente etwa mit bildgebenden Verfahren zur mentalen Vorstellung "ich bin ich"?

- Hat das Gedächtnis ein Inhaltsverzeichnis und falls, wie hat man das gezeigt oder gefunden?

Signierungen und Signierungssystem

Checkliste definieren

Bisher ausgearbeitete Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens.

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen

Beweissuchwortkürzel.

Zitierstil

Literatur (Auswahl)

- Albert, Dietrich & Stapf, Kurt-Hermann (1996, Hrsg.) Gedächtnis. Enzyklopädie der Psychologie C, II, 4. Göttingen: Hogrefe.

- Arnold, Wilhelm; Eysenck, Hans Jürgen & Meili, Richard (1971 ff) Lexikon der Psychologie. Freiburg: Herder.

- Bergius, Rudolf (1964, Hrsg.) Handbuch der Psychologie /1.2 Allgemeine Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken. Göttingen: Hogrefe.

- Bredenkamp, Jürgen (1998) Lernen, Erinnern, Vergessen. München: Beck

- Dorsch Lexikon der Psychologie Online (Abruf 05.08.2024)

- Egg, R., Sponsel, R. (1978). "Bagatelldelinquenz" und Techniken der Neutralisierung. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 61, 1978, 1, 38-50 {Zusammenfassung Diplom-Arbeit über Abwehrmechanismen in der Kriminalität}

- Festinger, L. (dt. 1978, orig. 1957). Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern: Huber.

- Freud, A. (dt. o. J., orig. 1936). Das Ich und die Abwehrmechanismen. München: Kindler.

- Galizia, Cosmas Giovanni (2010) Wie kommen die Düfte ins Gehirn? : Bericht aus der Werkstatt der Neurobiologie. Konstanz: UVK, Univ.-Verl.

- Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes (2017) Lern- und Gedächtnispsychologie. 2. Auflage. Berlin: Springer.

- Kail, R. (1992, orig. 1989). Das Gedächtnis geistig behinderter Kinder, in: Gedächtnisentwicklung bei Kindern, 110-123. Heidelberg: Spektrum.

- Kail, R. (1992). Gedächtnisentwicklung bei Kindern. Heidelberg: Spektrum.

- Kandel, Eric R. , Kober, Hainer (2014) Auf der Suche nach dem Gedächtnis : die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes. München: Goldmann

- Köhnken, G. "Nachträgliche Informationen und die Erinnerung komplexer Sachverhalte - Empirische Befunde und theoretische Kontroversen", Psychologische Rundschau 1987, 38, 190-203.

- Köhnken, G. "Techniken zur Verbesserung der Erinnerungsleistung im Interview: Das Kognitive Interview", Praxis der Forensischen Psychologie", 2, 1992, 2, 85-91

- Koso-Drljevic, M., Husremovic, D. (2022). Neurobiologie des Gedächtnisses bei Trauma-Überlebenden. In: Hamburger, A., Hancheva, C., Volkan, V. (eds) Soziales Trauma. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64997-8_19

- Kotre, John (dt. 1996, eng. 1995). Weisse Handschuhe. Wie das Gedächtnis Lebensgeschichten schreibt. München.

- Lexikon der Neurowissenschaft: Gedächtnis.

- Loftus, E. F. (1992). "Erinnerung und Wahrheit", Psychologie Heute 12, 25-27.

- Psyndex (PubPsych).

- Rahmann, Hinrich & Rahmann, Mathilde (1988) Das Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen. München: Bergmann.

- Shaw, Julia (2016) Das trügerische Gedächtnis. Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht. München: Hanser.

- Shaw, Julia & Porter, Stephen (2015) Constructing Rich False Memories of Committing Crime. Psychological Science, 1–11. PDF im Netz.

Erscheinungsjahr: 1998

- Spektrum Lexikon der Psychologie Online (Abruf 05.08.2024)

Ich-Identität

- Zimmer, Carl (2006) Die Neurobiologie des Selbst. Wie entsteht das dauerhafte Erleben der eigenen Identität? Allmählich beginnen Hirnforscher zu verstehen, wodurch wir Menschen fähig werden, ganz selbstverständlich Ich zu sagen. Spektrum der Wissenschaft Mai 2006.

- Gehirn und Geist 2/2024 Demenz - Abschied vom Ich. Darin auch: Ganz normale Vergesslichkeit.

- Identität - Wer bin ich? Spektrum kompakt 2472023.

Links (Auswahl: beachte)

- Markowitch in Spektrum.de (1.9.1996): Neuropsychologie des menschlichen Gedächtnisses: https://www.spektrum.de/magazin/neuropsychologie-des-menschlichen-gedaechtnisses/823249

Identität, Ich-Identität:

- Ich-Identität.

- Grundlegendes zur Identität.

- ChatGPT zu "Ich bin ich" (>20, 21)

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Definition und definieren des Gedächtnisses und der Gedächtnisfunktionen

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * ist-Bedeutungen * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definition und definieren des Gedächtnisses und der Gedächtnisfunktionen. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I06-GedGF/D_GedGF.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: irs 18.08.2024 Rechtschreibprüfung

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

18.08.2024 irs Rechtschreibprüfung.

13.08.2024 1. Version ins Netz zusammen mit Dissoziation und Bewusstsein.

10.08.2024 Morton Prince.

07.08.2024 ChatGPT Inhaltsverzeichnis.

00.08.2024 Ausarbeitungen und Ergänzungen

03.08.2024 Gedächtnisfunktionen geholt und erg

02.08.2024 angelegt.