(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=13.08.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 23.09.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition und definieren des Bewusstseins, der Bewusstseinszustände und der Bewusstheiten_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definition und definieren des

Bewusstseins,

der Bewusstseinszustände

und der Bewusstheiten

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Befinden, Bewusstsein (Standort), Denken: Definitionsseite, Hauptseite; Dissoziation; Energie, Fühlen, Gedächtnis, Handeln-Machen-Tun; Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * ist-Bedeutungen * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Durch die Zusammenfassungen ergeben sich an manchen Stellen Redundanzen.

Editorial.

Zusammenfassung-BeWu.

Z1-Bewusstseinsbegriff.

Z2-Bewusstseinssystematik.

Z3-Bewusstseins-Grundtatsachen

und Postulate.

Z4-Bewusstseine-und-Erleben.

Z5-Einheit-des-Wach-Bewusstseins.

Störungen

des Einheitserlebens.

Z6-BewusstHEITS-Merkmale.

Z7-Dissoziation

des Bewusstseins bzw. der Bewusstseine.

Z8-Bewusstsein-als-Epiphänomen.

Z9-Zusammenfassungen-ChatGPT

zu Bewusstsein, Bewusstseinszuständen und Bewusstheiten.

Z-Fazit: Z1,

Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9.

Entwicklung

einer BewusstSEINS und BewusstHEITS Terminologie und Systematik.

Praktische

Bewusstseins- und Bewusstheits-Systematik. (Noch

einmal Eingangsgraphik).

Merkmale von psychischen

Vorgängen.

Einheit und Einheit

des Erlebens in der Psychologie.

Kognitive

Grundbedeutung Einheit in der Psychologie.

Einheit-des-Wach-Bewusstseins.

Störungen

des Einheitserlebens.

Materialien

zur Einheit des Bewusstseins:

William

James Psychologie.

Hilgards

Beispiel Der Mensch kann Verschiedenes zugleich betreiben.

Handbuch

der Psychologie Bd. I, 1 (1966).

Psyndex (PubPsych).

Eigene Materialien

aus früheren Arbeiten zum Bewusstsein:

Bewusstsein

(Sponsel 1995, Internet 1998).

Definition

der Grundfunktion des Bewußtseins (Sponsel 1995, Internet 1998).

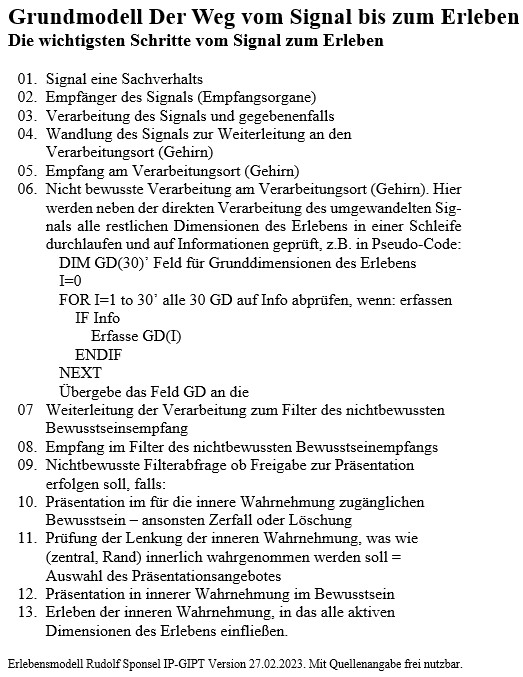

Der Weg

vom Signal bis zum Erleben - Ein Grundmodell des Erlebens (Sponsel 2023).

Allgemeines

und integratives Modell der Psyche (Quelle) (Sponsel 1995, Internet 2002).

Der

evolutionäre Zweck und Nutzen des Bewusstseins.

Pilot-Autopilot-Analogie.

Was ist der Mensch?

Wie funktioniert er? Wonach soll er streben, sich richten und orientieren?

Und wie geht das?

ChatGPT zu Bewusstsein,

Bewusstseinszuständen und Bewusstheiten. (ausgelagerte Seite)

Signierungen

und Signierungssystem.

Checkliste

definieren.

Checkliste beweisen.

Zitierstil.

Literatur, Links, Glossar,

Anmerkungen und Endnoten, Querverweise,

Copyright

und Zitierung, Änderungen

Ende Inhaltsverzeichnis.

Editorial

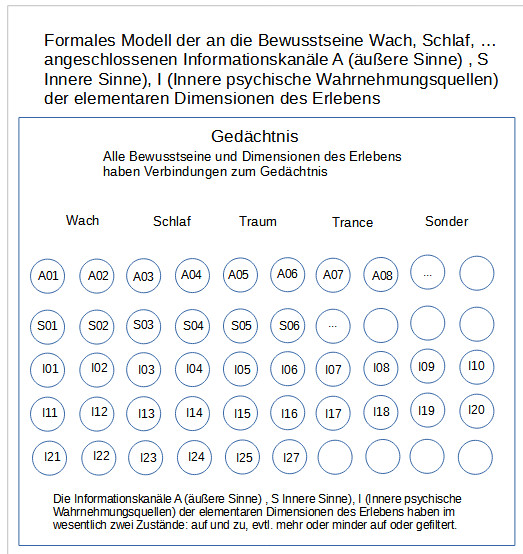

Bewusstsein ist seit Jahrtausenden eine immerwährende Quelle für Unklarheit, Verwirrungen, Auseinandersetzungen und Streit. Dabei liegt durch die Alltagserfahrung jedes Menschen auf der Hand, dass wir von mehreren Bewusstseinen ausgehen müssen, die alle mit dem Gedächtnis verbunden sind, nämlich im Normal- und Regelfall vom Wachsein, Schlaf, Traum, Trance und einigen Sonder- und Übergangszuständen, wodurch sich natürlich die Frage stellt, wie diese Bewusstseine zueinander in Beziehung stehen. Im engeren und üblichen Sinne heißt Bewusstsein der Ort, wo das Erleben erfasst, organisiert und präsentiert ist. Viele BewusstSEINs- und BewusstHEITsfragen werden mit anderen Funktionsbereichen vermengt z.B. dissoziativen Prozessen, was zu weiteren Unklarheiten, Verwirrungen und Missverständnissen führt. Das Definitionschaos in der Psychologie ist unerträglich. Um dem Chaos zu entgehen, empfehlen sich für die Forschung und Beweise strenge Begriffsbezeichnungen. Im Alltag oder in der Psychotherapiepraxis sind genaue Begriffsdefinitionen eher hinderlich, störend und meist auch unnötig. Man kann im Dialog gewöhnlich leicht klären, worum es geht. (Aus der Zusammenfassung Z1)

Anmerkung Definition: Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name/Wiedererkennung, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Die Referenz wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen sehr leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

Z1-Bewusstseinsbegriff. Bewusstsein ist seit Jahrtausenden eine immerwährende Quelle für Unklarheit, Verwirrungen, Auseinandersetzungen und Streit. Dabei liegt durch die Alltagserfahrung jedes Menschen auf der Hand, dass wir von mehreren Bewusstseinen ausgehen müssen, die alle mit dem Gedächtnis verbunden sind, nämlich im Normal- und Regelfall vom Wachsein, Schlaf, Traum, Trance und einigen Sonder- und Übergangszuständen, wodurch sich natürlich die Frage stellt, wie diese Bewusstseine zueinander in Beziehung stehen. Im engeren und üblichen Sinne heißt Bewusstsein der Ort, wo das Erleben erfasst, organisiert und präsentiert ist. Viele BewusstSEINs- und BewusstHEITsfragen werden mit anderen Funktionsbereichen vermengt z.B. dissoziativen Prozessen, was zu weiteren Unklarheiten, Verwirrungen und Missverständnissen führt. Das Definitionschaos in der Psychologie ist unerträglich. Um dem Chaos zu entgehen, empfehlen sich für die Forschung und Beweise strenge Begriffsbezeichnungen. Im Alltag oder in der Psychotherapiepraxis sind genaue Begriffsdefinitionen eher hinderlich, störend und meist auch unnötig. Man kann im Dialog gewöhnlich leicht klären, worum es geht. (Ins Editorial übernommen)

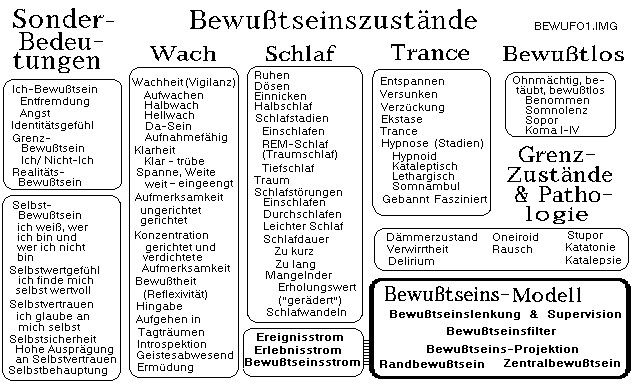

Z2-Bewusstseinssystematik (>Eingangsgraph) und Bewusstseinsproblematik: Gibt es nur ein Bewusstsein mit unterschiedlichen Zuständen oder gibt es mehrere Bewusstseine? Was bedeutet es genau, dass zwei Bewusstseine eigene Existenzen haben? Wie kann man das feststellen? Diese Probleme lassen sich nur dann klären, wenn klare Begriffe vorliegen.

Z3-Bewusstseins-Grundtatsachen

und Postulate

Die praktisch wichtigsten Bewusstseine sind Wach, Schlaf, Traum, Trance,

Sonder- und Übergangszustände. Ausführlicher und differenzierter

hier.

Das allermeiste was in der Welt, in uns, in unserem Körper und

unserem Gehirn geschieht, ist uns nicht bewusst.

Vieles was im Augenblick bewusst ist, ist im nächsten Augenblick

wieder verschwunden

Manches Verschwundene ist reaktivierbar (erinnerbar).

Auch Nichtbewusstes kann wirken und wirkt auch vielfach.

Die Bewusstseine i haben einen Träger: natcodes der Bewusstseine

i (ARAS).

Bewusstsein i hat eine Organisation, wozu auch eine Lenkung (Regelung,

Steuerung) gehört.

Bewusstseine können ein- oder ausgeschaltet sein, z.B. scheint

als ob der Schlaf das Wachen ausschaltet und umgekehrt, wenn es auch einen

Übergangs- oder Zwitterzustand, das Dösen (>ChatGPT)

gibt.

Die praktisch wichtigsten Bewusstseine i sind: Wach, Schlaf, Traum,

Trance, Sonder, Übergang.

Alle Bewusstseine sind mit dem Gedächtnis verbunden.

Bewusstseine können zueinander in Beziehung stehen, wie nachdrücklich

durch Hypnose bewiesen wird.

Durch Hypnose können Bewusstheiten, Erleben und Verhalten konfiguriert

werden (>Systematik)

Z4-Bewusstseine-und-Erleben.

Z4.1 Hier gibt es zunächst einige grundsätzliche Fragen:

- Z4.1.2 Gibt es in den jeweiligen Bewusstseinen i ein eigenes Erleben? Wie lässt sich das feststellen?

- Z4.1.3 Sind die Erlebnisse in den verschiedenen Bewusstseinen i vergleichbar?

- Z4.1.4 Wie kann man Veränderungen des i-Bewusstseins erleben? Wie Kriterien gibt es für Veränderungen des Bewusstseins i?

- Z4.1.5 Kann man wissen, in welchem Bewusstsein i man sich befindet und wer ist hier genau "man"?

- Z4.1.x andere, sonstige ...

- Z4.2.1 Erleben des Wachbewusstsein und Erleben im Wachbewusstsein

- Z4.2.2 Erleben des Schlafbewusstseins und Erleben im Schlafbewusstsein

- Z4.2.3 Erleben des Traums und Erleben im Traum: "ich träume" (lucides Träumen).

- Z4.2.4 Erleben der Trance und Erleben in der Trance.

- Z4.2.5 Erleben eines Sonderzustände und Erleben im Sonderzustand.

- Z4.2.6 Erleben des Übergangszustandes und Erleben im Übergangszustand.

- Z4.2.x Anderes, sonstiges ...

Z5-Einheit-des-Wach-Bewusstseins.

Das Erleben wird im gesunden Normalzustand des Wachseins als zusammengehöriges

meist sinnvolles und verstehbares Ganzes erlebt und die Psychologie fragt

sich, wie man das verstehen kann. Wir fragen uns zunächst: Wie kann

"man" sein Wach-Bewusstsein als "Einheit" erleben? Diese Frage lässt

sich natürlich nur beantworten, wenn klar ist, was Einheit des Wach-Bewusstseins

heißen soll? Das einfachste Kriterium ist das intuitive Gefühl,

dass alles in Ordnung ist.

- Störungen des

Einheitserlebens

- es passt nicht zusammen, was ich erlebe

- mein Erleben enthält Elemente, die da nicht rein gehören (Zwänge, Intrusionen)

- es fehlt mir an Kontrolle, was ich erlebe, ich werden von Erlebensinhalten heimgesucht, die ich gar nicht haben will

- ich verstehe gar nicht, was sich da so alles tummelt und was das soll

- ich fühle mich fremd (Entfremdungsgefühl)

- einiges erscheint mir so unwirklich, manchmal wie durch eine Milchglasscheibe (Derealisation)

- manchmal meine ich, dass es mich förmlich zerreißt

- ich fühle mich gar nicht mehr als das ICH, das ich kenne (Depersonalisation)

- ich komme mir gespalten vor, ich bin nicht mehr eins

- ich fürchte, ich löse mich auf

- ich denke, ich bin am zerfallen

- ich weiß gar nicht mehr ich bin (Demenz, Psychose)

- ich verändere mich

- ich werde zunehmend leerer

- ich werde zunehmend farbloser, flacher

- ich bin ein anderer geworden

Zeichen im Erleben, dass etwas nicht stimmt

Z6-BewusstHEITS-Merkmale:

Die Bewusstheit des Erlebens kann folgende Merkmale zeigen:

- mehr oder minder klar bis unklar und trübe

- die Bewusstheit ist scharf und genau

- die Bewusstheit ist mehr oder minder voll oder leer

- die Bewusstheit ist mehr oder minder eng oder weit

- die Bewusstheit ist voll da, voll konzentriert im Hier und Jetzt

- die Bewusstheit ist mehr oder minder langsam oder schnell

die Bewusstheit ist mehr oder minder wach oder müde

Z7-Dissoziation

des Bewusstseins bzw. der Bewusstseine.

Z8-Bewusstsein-als-Epiphänomen: Epiphaenomen gr., Neben- oder Begleiterscheinung, d.h. ohne eigene Bedeutung. Verschiedene materialistisch, naturwissenschaftlich, biologisch orientierte BewusstseinstheoretikerInnen - z.B. Rohracher, betrachten z.B. das Bewusstsein als ein sog. Epiphänomen, ohne besondere eigenständige Bedeutung wie z.B. das Bild, das man in einem Spiegel oder spiegelnden Medium sehen kann, z.B. das Spiegelbild eines über einen See fliegenden Vogels, dem man auch keine eigene Bedeutung zuspricht: Epiphänomenalismus. ...[Quelle, ChatGPT)] > Der evolutionäre Zweck und Nutzen des Bewusstseins.

Z9-Zusammenfassungen-ChatGPT zu Bewusstsein, Bewusstseinszuständen und Bewusstheiten.

Z-Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Bewusstsein ist seit Jahrtausenden eine immerwährende Quelle für Unklarheit, Verwirrungen, Auseinandersetzungen und Streit. Das Definitionschaos in der Psychologie ist unerträglich. Um dem Chaos zu entgehen, empfehlen sich für die Forschung und Beweise strenge Begriffsbezeichnungen. Im Alltag oder in der Psychotherapiepraxis sind genaue Begriffsdefinitionen eher hinderlich, störend und meist auch unnötig. Man kann im Dialog gewöhnlich leicht klären, worum es geht. Es werden daher Vorschläge für eine einheitliche Terminologie für die praktisch wichtigsten Bewusstseine gemacht (>Eingangsgraph)

Ende der Zusammenfassungen.

Entwicklung einer BewusstSEINS und BewusstHEITS Terminologie und Systematik

Praktische Bewusstseins-

und Bewusstheits-Systematik

Auch ein Modell zur Konfiguration der Bewusstheiten durch Hypnose:

Bewusstseins-Grundtatsachen

und Postulate

Die praktisch wichtigsten Bewusstseine sind Wach, Schlaf, Traum, Trance,

Sonder- und Übergangszustände. Ausführlicher und differenzierter

hier.

Das allermeiste was in der Welt, in uns, in unserem

Körper und unserem Gehirn geschieht, ist uns nicht bewusst.

Vieles was im Augenblick bewusst ist, ist im

nächsten Augenblick wieder verschwunden

Manches Verschwundene ist reaktivierbar.

Auch Nichtbewusstes kann wirken.

Die Bewusstseine haben einen Träger: natcodes

der Bewusstseine i (ARAS).

Bewusstsein i hat eine Organisation, wozu Bewusstsein

eine Lenkung (Regelung, Steuerung) gehört.

Bewusstseine können ein- oder ausgeschaltet

sein, z.B. scheint als ob der Schlaf das Wachen ausschalten und umgekehrt,

wenn es auch einen Übergangs- oder Zwitterzustand, das Dösen

(>ChatGPT) gibt.

Die praktisch wichtigsten Bewusstseine i sind:

Wach, Schlaf, Traum, Trance, Sonder, Übergang.

Alle Bewusstseine sind mit dem Gedächtnis

verbunden.

Bewusstseine können zueinander in Beziehung

stehen, wie nachdrücklich durch Hypnose bewiesen wird.

Durch Hypnose können Bewusstheiten, Erleben

und Verhalten konfiguriert werden (>Systematik)

Bewusstsein, Dissoziation

(trennen, teilen spalten), Gedächtnis

hängen sehr stark zusammen.

BewusstHEITSmerkmale

Das Bewusstsein kann an oder aus sein. Wenn es aus ist, gibt keine

Merkmale außer eben, dass es ausgeschaltet ist. Die Bewusstheit des

Erlebens kann folgende Merkmale zeigen:

- mehr oder minder klar bis unklar und trübe

- die Bewusstheit ist scharf und genau

- die Bewusstheit ist mehr oder minder voll oder leer

- die Bewusstheit ist mehr oder minder eng oder weit

- die Bewusstheit ist voll da, voll konzentriert im Hier und Jetzt

- die Bewusstheit ist mehr oder minder langsam oder schnell

- die Bewusstheit ist mehr oder minder wach oder müde

- ...

Bewusstsein und Bewusstheit,

Übergänge und Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

Als Bewusstsein habe ich den Ort bezeichnet, wo das Erleben erfasst

und und zur Präsentation verarbeitet wird. Sieht man vor, dass es

auch nicht bewusstes Erleben gibt, landet man sogleich in dem Widerspruch

eines nichtbewussten Bewusstseins. Daher stellt sich Frage, ob man nicht

lieber eine andere oder neue Wortneuschöpfung ins Auge fasst, z.B.

Erlebens-Zentrale oder einfach nur ICH. Bewusstsein könnte dann seine

ursprüngliche Bedeutung als Ort, wo das Erleben, präsentiert

wird, behalten. Ganz entkommt man damit aber den Widersprüchlichkeiten

durch die Schlaf- und Trancephänomene nicht. Aus diesen Widersprüchlichkeiten

haben Janet und Hilgard den nachvollziehbaren Schluß gezogen, dass

es nicht nur ein Bewusstsein gibt, sondern mehrere, die wir dann auch konsequent

unterscheidend benennen sollten:

- Gedächtnis für Anlagen, Erfahrungen, Erlebnisse, Lernen, Fähigkeiten, Einstellungen

- Aufwach-Bewusstsein: Bewusstseinsort an dem das Aufwachen gelenkt wird.

- Aufwach-Bewusstheit: Erleben des Aufwachens (sofern es erlebt werden kann, meist wird man wach, aber man weiß nicht wie man wach geworden ist.

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Wach-Bewusstsein: das Erleben im Wachsein.

- Wach-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Identitäts-Bewusstsein ist das Bewusstsein das die Ich-Identität beherbergt, organisiert und verwaltet, ich-bin-ich, immer noch und immer wieder.

- Identitäts-Bewusstheit

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Schlaf-Bewusstsein ist das Bewusstsein, das den Schlaf beherbergt, organisiert und verwaltet, worin schlafen stattfindet.

- Schlaf-Bewusstheit: scheint es nicht geben, wenn man schläft, weiß man in der Regel nichts davon.

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Einschlaf-Bewusstsein

- Einschlaf-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Traum-Bewusstsein

- Traum-Bewusstheit: ich weiß, dass ich träume. Wach-Bewusstsein und Traum-Bewusstsein sind nicht vollständig voneinander getrennt.

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- REM-Traum-Bewusstsein:

- REM-Traum-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- NONREM-Traum-Bewusstsein

- NONREM-Traum-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Tagtraum-Bewusstsein

- Tagtraum-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Trance-Bewusstsein

- Trance-Bewusstheit

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Koma-Bewusstsein

- Koma-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Bewusstlos-Bewusstsein (Narkose) [auch so ein Widerspruch]

- Bewusstlos-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Dämmer-Bewusstsein

- Dämmer-Bewusstheit:

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

- Dösen-Bewusstsein (>ChatGPT)

- Dösen-Bewusstheit

- Übergänge (hin-weg):

- Beziehungen zu anderen Bewusstseinen.

Eine wichtige Frage ist, ob und welchen Beziehungen diese verschiedenen

Bewusstseine zueinander stehen können und voneinander wissen. Manchmal

erinnern wir uns in unserem Wach-Bewusstsein an Träume, viele erfassen

das Geschehen auch in Trancezuständen, so dass man sagen muss, dass

zwei verschiedene Bewusstseinszustände nebeneinander bestehen können.

Merkmale von psychischen Vorgängen

- automatisch, selbst-organisiert (nur gelegentliche Lenkung)

- bewusst - nicht bewusst. Ein psychischer Vorgang muss nicht bewusst, er kann mehr oder minder nichtbewusst verlaufen

- aktivierbar - nicht aktivierbar.

- wirksam - nicht wirksam

- absichtlich - unabsichtlich.

- im selben System - anderes System

- vollständig - unvollständig

Einheit

und Einheit des Erlebens in der Psychologie

In der Psychologie wird oft von Einheit ... gesprochen, z.B. Einheit

des Bewusstseins (James u.a.), Einheit des Denkens (James), Einheit des

Erlebens, Einheit des Ichs (Bruder,

K. J.), spirituelle Einheit (Zumstein),

Einheit der Person (Emrich),

Einheit von Körper und Psyche (Bachg

& Sulz), Die Einheit von Subjektivem und Objektivem (Spichtig),

Kognitive Grundbedeutung

Einheit in der Psychologie

Verbunden und nicht getrennt, nicht Teil oder Teile sondern Ganzes,

unversehrt, zusammengehörig.

Einheit-des-Wach-Bewusstseins.

Das Erleben wird im gesunden Normalzustand des Wachseins als zusammengehöriges

meist sinnvolles und verstehbares Ganzes erlebt und die Psychologie fragt

sich, wie man das verstehen kann. Wir fragen uns zunächst: Wie kann

"man" sein Wach-Bewusstsein als "Einheit" erleben? Diese Frage lässt

sich natürlich nur beantworten, wenn klar ist, was Einheit des Wach-Bewusstseins

heißen soll? Das einfachste Kriterium ist das intuitive Gefühl,

dass alles in Ordnung ist.

- Störungen des

Einheitserlebens

- es passt nicht zusammen, was ich erlebe

- mein Erleben enthält Elemente, die da nicht rein gehören (Zwänge, Intrusionen)

- es fehlt mir an Kontrolle, was ich erlebe, ich werden von Erlebensinhalten heimgesucht, die ich gar nicht haben will

- ich verstehe gar nicht, was sich da so alles tummelt und was das soll

- ich fühle mich fremd (Entfremdungsgefühl)

- einiges erscheint mir so unwirklich, manchmal wie durch eine Milchglasscheibe (Derealisation)

- manchmal meine ich, dass es mich förmlich zerreißt

- ich fühle mich gar nicht mehr als das ICH, das ich kenne (Depersonalisation)

- ich komme mir gespalten vor, ich bin nicht mehr eins

- ich fürchte, ich löse mich auf

- ich denke, ich bin am zerfallen

- ich weiß gar nicht mehr ich bin (Demenz, Psychose)

- ich verändere mich

- ich werde zunehmend leerer

- ich werde zunehmend farbloser, flacher

- ich bin ein anderer geworden

Zeichen im Erleben, dass etwas nicht stimmt

Materialien

zur Einheit des Bewusstseins

- William James Psychologie

S. 195 (gar nicht im Kapitel Strom des Bewußtseins, sondern in XII

Das Selbst)

"Die Einheit des Bewußtseinsverlaufs. Wir haben bereits gesehen, als wir die Empfindungen unter dem Gesichtspunkt des Fechnerschen Maßprinzips besprachen, daß kein Grund besteht, sie als Komplexe zu betrachten. Und was von den Empfindungen gilt, in denen einfache Qualitäten erfaßt werden, gilt auch von den Akten des Erfassens komplexer Objekte, die aus [>196] vielen Teilen zusammengesetzt sind. Diese Behauptung stößt leider auf ein weitverbreitetes Vorurteil und muß etwas ausführlich verteidigt werden. Der gesunde Menschenverstand und die Psychologen fast aller Schulen stimmen darin überein, daß stets dann, wenn der Gegenstand des Denkens eine Mehrheit von Elementen enthält, der Gedanke selbst aus genau ebensovielen Vorstellungen zusammengesetzt sein muß, indem auf jedes Element eine Vorstellung kommt, die alle in der Erscheinung miteinander verschmelzen., in Wirklichkeit aber getrennt sind."

William James erwähnt zwar die Einheit des Bewusstseinsverlaufs, aber er erklärt nicht, was darunter verstanden werden kann und soll.

Hilgards Beispiel Der Mensch

kann Verschiedenes zugleich betreiben

S. 1f (Google übersetzt): "... Eine solche geteilte Aufmerksamkeit

ist im Alltag bekannt und kann durch das veranschaulicht werden, was in

einem Gespräch zwischen zwei Personen geschieht. Es kann so aussehen,

als würden sie sich abwechseln, einer redet, während der andere

zuhört; ein wenig Nachdenken verrät uns, dass noch mehr passiert.

Person A, die Person B zuhört, plant gleichzeitig ihre Antwort und

sogar [>2] während sie antwortet, kann sie überwachen, wie gut

sie dabei ist, indem sie den Gesichtsausdruck von Person B beobachtet und

vielleicht die Richtung ihrer Argumentation ändert, wenn diese nicht

überzeugend erscheint. Gleichzeitig sagt sie sich vielleicht, dass

das Gespräch lange genug gedauert hat und ein Weg gefunden werden

sollte, es zu beenden. Wie können solche Aufteilungen von Bewusstsein

und Aufmerksamkeit erklärt werden? ..."

Handbuch der Psychologie Bd.

I, 1 (1966)

S. 616 Ivo Kohler 16. Kapitel "Die Zusammenarbeit der Sinne

und das allgemeine Adaptationsproblem

I. Einleitung: Argumente für die Zusammenarbeit der Sinne

Es gibt einige Überlegungen, aus denen man

auf eine koordinierte Zusammenarbeit der Sinne schließen muß,

noch bevor kontrollierte empirische Daten vorliegen.

Einer dieser Gründe leitet sich von der „Einheit

des Bewußtseins" ab. Die Daten aus den verschiedenen Sinnesgebieten

(Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch, Hautsinne, Lage- und Bewegungssinne,

Gleichgewichtssinn) vereinigen sich im selben Bewußtsein. Daraus

kann man schließen, daß sie irgendwie aufeinander bezogen sind.

Das letztere ist tatsächlich der Fall. Wahrnehmungen

sind nie eine Summe unzusammenhängender Einzeldaten aus verschiedenen

Sinnesgebieten, denn sie repräsentieren jedesmal eine Art „Gesamtdarstellung“

der vorliegenden Situation; insbesondere ist dies die Dingwahrnehmung (Außenobjekte

in bestimmter Lokalisation und mit bestimmten Eigenschaften ) wie auch

die Wahrnehmung unseres eigenen Körpers, seiner Zustände seiner

Plazierung innerhalb eines konkret erlebten Umraumes.

Die Frage erscheint berechtigt, wie eine solche

Zusammenschau erreicht; wird, insbesondere, wenn man davon ausgeht, daß

die einzelnen Sinnesdaten (zunächst) keine Beziehung zueinander haben.

Der Hinweis auf die Einheit des Bewußtseins ist zu vage, um diese

Frage zu beantworten. Es darauf an, Konkreteres über Einheitsbildungen

aussagen zu können."

Psyndex (PubPsych)

Eingabe "Die des Bewusstseins" am 11.08.2024 führt zu 46 Treffern.

"Ihre Suchanfrage

(DB=PSYNDEX) "Einheitsbegriff in der Psychologie" ergab leider keinen Treffer."

Eigene Materialien aus früheren Arbeiten zum Bewusstsein

Bewusstsein [nach Quelle 2.4.1.2.1, Sponsel 1995]

Das Wort Bewusstsein ist ein vielfältiges Homonym (Containerbegriff/Begriffscontainer) und geradezu wüstes Konglomerat vieler und unterschiedlichster mehr oder minder bewusster Bedeutungen und Funktionen. Im engeren Sinne ist meist der Wachbewusstseinszustand gemeint. Man spricht aber auch von verschiedenen Bewusstseinszuständen, was man, genau betrachtet, als einen Widerspruch in sich selbst betrachten kann. Die wichtigsten Bewusstseinszustände der Praxis - ohne vollständigen oder systematischen Anspruch - sind: (1) BWwach := Bewusstheit (wach), (2) BWVWB := Verändertes Wachbewusstsein (Dittrich), (3) BWschlaf := Schlaf, (4) BWswan := Schlafwandel, (5) BWtraum := Traum, (6) BWtrance := Trance, (7) BWpsychose := Psychose (speziellen Formen z.B. Halluzination, Wahn, Verändertes Ich-Bewusstsein), (8) BWmps := Bewusstseinswandel multiple Persönlichkeit(en), (9) BWblos := bewusstlos, (10) BWwkoma := Wachkoma, (11) BWkoma := Koma, (12) BWgrenz := Grenzzustände (Tagtraum, Oneiroid, Dämmerzustand, Aura).

2.4.1.2.1.1 Begriffscontainer/Containerbegriff Bewusstsein

Im Bewußtsein präsentieren sich die inneren und äußeren Welten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bewußtsein ist so betrachtet ein vieldimensionaler und außerordentlich komplexer Projektionsraum des Erlebens. Als allgemein verständliche Bewußtseins-Metaphern für den Aufbau und die Funktion des Bewußtseins können die Analogien Projektionsraum, Film, als Alltagsmetapher Gemüsetopf dienen, wobei im Gleichnis "Gemüsetopf" der Topf das Bewußtsein als Gefäß nimmt, in dem verschiedene "Elemente" ("Gemüse") als hervortretende Bewußtseins-"Figuren" oder verbundene "Gestalten" (z. B. Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Phantasien, Erinnerungen, Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, Pläne, Erfahrungen usw.) erlebt und - nicht immer, aber oft - auch unterschieden werden können.

"Das" Bewußtsein nimmt als häufigste und allgemein bekannteste Zustandsformen die beiden Haupt-Zustände Wachen und Schlafen an. Wie jeder aus eigenem Erleben weiß, gibt es hier zahlreiche Übergänge.

| Definition

der Grundfunktion des Bewußtseins: Die psychologische Grundfunktion

des Bewußtseins heißt in der Allgemeinen und Integrativen Psychologie

und Psychotherapie

y

erleben.

Da wir ganz Unterschiedliches y

erleben

können, brauchen wir Unterscheidungen

der verschiedenen Bewußtseinserlebnisse.

Anmerkung: Alles was funktioniert, "geht", (Bewusstseinszustände, Bewusstseinserlebnisse, Bewusstseinsfunktionen), kann auch gestört sein (> Normtag). |

Schnittstelle

Versuchspersonen Bewusstsein:

Bewusst, Bewusstheit, Bewusstsein, Bewusstseinselement, Bewusstseinsfilter,

Bewusstseinsinhalte,

Bewusstseinsklarheit, Bewusstseinszustände, nicht bewusst, Nichtbewusstsein,

Randbewusstsein,

unbewusst, unterbewusst, Unterbewusstsein, vorbewusst, Vorbewusstsein,

Zentralbewusstsein,

Möchte man Untersuchungen zu Bewusstseinsvorgängen mit Versuchspersonen durchführen, kann Begriffsklarheit sehr wichtig sein - muss aber nicht, weil man mit wissenschaftlicher Genauigkeit Versuchspersonen auch verwirren und verunsichern kann. Manchmal ist es vielleicht sinnvoll, einfach zu fragen, z.B. gibt es etwas, an das sie häufig denken? Will man etwa Häufigkeit und Qualität von Derealisationserlebnissen erforschen muss man sich natürlich darüber verständigen, was Derealisationserlebnisse sein sollen, wie man sie erkennen und beschreiben kann.

Der evolutionäre Zweck und Nutzen des Bewusstseins (Quelle)

"Ist" Bewußtsein nur ein Epi- oder Restphänomen ohne richtige psychologische Bedeutung oder hat es einen tiefen biopsychologischen Sinn? Die einfachste und etwas saloppe Kennzeichnung für Bewußtsein ist: wahrnehmen der Bewußtseinsinhalte (empfinden, spüren, wahrnehmen [riechen, sehen, hören, schmecken, spüren, Temperatur, Lage, Bewegung, Gleichgewicht, ...], fühlen, erinnern, wissen, denken, vorstellen, phantasieren, brauchen, bedürfen, mögen, wollen, verhalten, handeln, ...).

Pilot-Autopilot-Analogie

Am schnellsten bekommt man einen Zugang zu der bedeutungsvollen Interpretation

über die Analogie Pilot und Autopilot im Cockpit eines Flugzeuges.

Es gibt in diesem Modell zwei Hauptlenkungssysteme: das bewußte (Pilot)

und das nichtbewußte (Autopilot) Lenkungssystem, wobei das Notfallsystem

als ein Untersystem des Autopilotsystems gedacht wird. Es gibt wahrscheinlich

kaum einen Zweifel daran, daß das Pilot-System die Möglichkeiten

des Auto-Pilotsystems erweitert. Und genau darin könnte ein wichtiges

Teilstück der Willensfreiheit bestehen. Ein Teilsystem der Willensfreiheit

steckt in der Bewußtseinssupervision.

Aber auch die Evolution wird durch Hinzugewinnung von Freiheitsgraden und

damit einer besseren Anpassung

unterstützt (Penrose

1991, S. 395ff)

Verstärkende-Projektor-Analogie

Bewußtsein wirkt wie ein Verstärker und Projektor des inneren Erlebens, das bewußtseinsfähig ist und kann durch das Bewußtwerden bearbeitet und verändert werden. Lebewesen mit Bewußtsein können sich selbst beeinflussen. Mit dem Bewußtsein werden neue Freiheitsgrade als Selbstbeeinflussungsmöglichkeiten geschaffen.

Der Weg vom Signal bis zum Erleben - Ein Grundmodell des Erlebens [Quelle WPdE0-5.1, Sponsel 2023)

Erleben ist ein psychologischer Begriff. Die Situation ist daher ähnlich wie beim Begriff der inneren Wahrnehmung.

Man kann das Erleben nicht gründlich erforschen, ohne genaue Begriffe und Modelle.

_

Allgemeines und integratives Modell der Psyche (Quelle) (Sponsel 1995, S. 179, Internet 2002)

Bewusstseinsmodule nach dem Allgemeinen

und integrativen Modell der Psyche

Aus dieser Systematik können die einzelnen Bewusstseins-Module

für eine Simulation abgeleitet werden: Alle Module sind mit dem Bewusstseins

verbunden, sie können mehr oder minder aktiviert sein oder nicht.

Ein Modul kann in den Fokus rücken. Unterschiedlich starke Aktivierungen

können durch ihre Größe veranschaulicht werden. Nicht aktive

Module haben dann nur eine Basisgröße am Randes des Bewusstseins

mit den Wert 0. Das Bewusstsein kann man sich als ein Rohr vorstellen durch

das Bewusstseinsinhalte fließen ("Bewusstseinsstrom").

Ein Querschnitt dieses Rohres zeigt einen Bewusstseinsmoment, der von den

verschiedenen Bewusstseinsmodulen mehr oder minder belegt ist.

Was

ist der Mensch? Wie funktioniert er? Wonach soll er streben, sich richten

und orientieren? Und wie geht das?

Man kann die vielen einzelnen Funktionsbereiche der elementaren Dimensionen

des Erlebens nicht verstehen, wenn man kein Gesamtkonzept hat, was der

Mensch ist und wie er funktioniert. Hierzu wäre eine Fachgruppe (Department)

sehr wünschenswert (Arbeitstitel: Organisation des Menschen).

" Gretchenfrage 1a: Was ist der Mensch? (Sachfrage) - 1b Wie funktioniert der Mensch?

1a: Was ist der Mensch?

- Die Marxisten und Kommunisten liegen falsch, wenn sie glauben und verkünden, nur die Verhältnisse machten den Menschen schlecht. Demnach hätte man nur die Verhältnisse ändern müssen und schon wäre ein guter Mensch entstanden. Ein System wie das Stalins, das vorgibt menschliche Verhältnisse aufbauen zu wollen, und dies mit unmenschlichen Methoden und Millionen von Menschenopfern und einem unglaublichen Staatsterror, führt sich selbst ad absurdum und ist ein Widerspruch in sich selbst.

- Genauso falsch liegen die Naturrechtler, Sozialdarwinisten und Faschisten, die das Recht in die Hände der hemmungslos Starken legten: recht hat, wer sich durchsetzen kann - worin man auch schon eine anthropologische Tautologie sehen kann.

- Ein unrealistisch naives Menschenbild entwirft auch die Nationalökonomie (Werttheorie). Dort ist der Mensch optimal rational egoistisch, und zwar alle gleichermaßen. Hier wird ein Markt gedacht, den es nie gegeben hat und wahrscheinlich auch kaum geben kann; denn die Märkte werden überwiegend von Kartellen, Oligopolen und Monopolen beherrscht und manipuliert mit Unterstützung der Politik und des Justitzapparates. Auf die Gefahren der Demokratie hat bereits Michels frühzeitig hingewiesen. Die modernen westlichen "Demokratien" sind weitgehend Hollywood-Demokratien, also eigentlich Scheindemokratien.

- Im engen Zusammenhang mit der plutokratischen Nationalökonomie der das Anti-Ideal des homo oeconomicus, [1, 2,] indem der Mensch zur bloßen konditionierten Konsumratte entwertet und mißbraucht wird.

- Die humanistische Psychologie ging von einem grundsätzlichen - teilweise naiv - positiven Menschenbild aus und sieht das Heil darin, das Positive im Menschen zu fördern und zur Entfaltung zu bringen.

- Aristoteles soll den Menschen wie folgt charakterisiert haben: Ein Denkmal der Schwäche, eine Beute des Augenblicks, ein Spiel des Zufalls, der Rest ist Schleim und Galle. [Quelle]

- Freud und die traditionelle Psychoanalyse haben ein Quasi-Wahnsystem geschaffen, in dem der Mensch zwischen dubiosen Triebkräften, seltsamen Homunkuli, phantastischen Penisneid- und Kastrationsängsten und polymorph perversen Neigungen unwissend und weitgehend machtlos hin- und hergebeutelt wird, was immer nur einer richtig verstehen kann und - am besten lebenslang auf Krankenschein - kontrollieren sollte: seine PsychoanalytikerIn, die hierzu diese Phantasmen nach Kräften suggeriert.

- Die Technokraten - und hier ein Teil der Lerntheoretiker- und VerhaltenstherapeutInnen - meinten, man könne alles mit Kontrolle, Wissen und Technik hinkriegen. Man müsse nur genügend wissen, nur genügend Machtmittel haben, dann könne man den Menschen auch entsprechend formen und beliebig manipulieren. Skinner schrieb hierzu eine beachtliche lernpsychologisch futuristische Literatur (Futurum II, Walden Two).

- Alle Religionen haben ihre eigene, gewöhnlich sehr problematische Anthropologie, die meist aus - z.T. paranoid auserwählten - Projektionen in ein göttliches Wesen bestehen, in denen dem Menschen auferlegt wird, ein "gottgefälliges" Leben zu führen, um in ein dubioses Paradies zu gelangen (ein Geschäft also, keine wirkliche Ethik).

1b Wie funktioniert der Mensch?

- Der Mensch sucht nach Befriedigung seiner Bedüfnisse, insbesondere seiner Grundbedürfnisse (Schutz, Sicherheit, Nahrung).

Hierzu dienen ihm seine Fähigkeiten, seine Funktionstüchtigkeit."

Materialien Bewusstsein

Flohr, Hans (2002) Die physiologischen Grundlagen des Bewußtseins. 2. Kapitel. In (35-86) Elbert, Thomas & Bierbaumer, Niels (2002, Hrsg.) Biologische Grundlagen der Psychologie. Enzyklopädie der Psychologie C, I, 6. Göttingen: Hogrefe.

S.67 (paraphasiert): Das ursprüngliche Konzept von ARAS, das als

homogenes, undifferenziertes und unspezifisch stimulierendes System konzipiert

wurde, hat sich seit Bremer, Moruzzi und Magoun geändert. Es

können mehrere separate Subsysteme unterschieden werden (Übersicht

Birbaumer & Schmidt, 1996). Der aufsteigende cholinerge Weg hat seinen

Ursprung im Basalkern von Meynert, der dopaminerge Weg vom ventralen Tegmentum

und der noradrenerge Weg vom dorsalen Kern von Meynert. Noradrenerge Bahn

im Tegmentum, Locus coeruleus und serotonerge Bahn im Raphe-Kern

des Hirnstamms. Diese verschiedenen Subsysteme haben unterschiedliche Funktionen

und arbeiten differenzierter zusammen als ursprünglich gedacht. Während

das cholinerge - und das adrenerge und dopaminerge Subsystem in etwa

dem ursprünglichen Konzept entsprechen, wirkt das serotonerge -System

antagonistisch zu den anderen und hat eine dämpfende Wirkung auf den

Kortex. Das cholinerge System ist besonders wichtig für das

Bewusstsein. Im Non-REM-Schlaf sind alle Aktivierungssysteme ausgeschaltet.

Im REM-Schlaf, in dem Träume auftreten, ist das cholinerge -System

aktiviert, das adrenerge und serotonerge System bleiben jedoch inaktiv.

Im Wachzustand sind alle erregenden Systeme aktiv. Der Unterschied

zwischen dem Bewusstseinszustand, der in Träumen auftritt, und dem

Bewusstseinszustand, der im Wachzustand existiert, besteht darin,

dass physiologisch gesehen der Kortex während des Traumschlafs ausreichend

für das Bewusstsein aktiviert ist, der Thalamokortikal jedoch darin

liegt, dass er das „Tor“ von ist aktiviert. Sensorische Afferenzen

sind geschlossen (Übersicht bei Hobson et al., 1990; Hobson

et al. 1993).

Goller, Hans (2002) Merkmale des Erlebens In Das Leib-Seele-Problem in (6-7) Elbert, Thomas & Bierbaumer, Niels (2002, Hrsg.) Biologische Grundlagen der Psychologie. Enzyklopädie der Psychologie C, I, 6. Göttingen: Hogrefe.

S.6 : "1.3 Merkmale des Erlebens

Das Erleben ist privat und subjektiv und

einer intersubjektiven Überprüfbarkeit nur indirekt zugänglich.

Das Verhalten und die Gehirnprozesse hingegen sind objektiv erfaßbar,

d. h. intersubjektiv verifizierbar. Was das Leib-Seele-Problem bzw. das

Geist-Gehirn-Problem so vertrackt macht, ist die Schwierigkeit, der Subjektivität

und Privatheit des Erlebens gerecht zu werden. Sinnesempfindungen, Körperempfindungen,

Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle sind keine Zustände,

die einfach vorhanden sind wie Gegenstände, sondern es fühlt

sich auf eine bestimmte Weise an, sie zu haben. Für jeden von uns

haben solche Zustände eine ganz spezifische Erlebnisqualität.

Diese Zustände zu erleben ist etwas anderes als sie zu denken, zu

beurteilen oder zu glauben, sie zu haben (vgl. Bieri, 1992). Die Erlebnisqualitäten

bestimmen, wie es ist, wir selbst zu sein. ... "

Signierungen und Signierungssystem

Checkliste definieren

Bisher ausgearbeitete Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens.

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen

Beweissuchwortkürzel.

Zitierstil

Literatur (Auswahl)

- Brooks, Carles V.W. (1979). Erleben durch die Sinne (Sensory Awareness). Paderborn: Junfermann.

- Bunge, Mario (1984) Das Leib-Seele-Problem. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Busse, L. (1903) Geist und Körper, Seele und Leib.

- Campenhausen, Christoph von (1981). Die Sinne des Menschen. Bd. 1: Einführung in die Psychophysik der Wahrnehmung. Bd. 2: Anleitungen zu Beobachtungen und Experimenten. Stuttgart: Thieme.

- Eisler (1904) Bewusstsein im Wörterbuch der philosophischen Begriffe.

- Elbert, Thomas & Bierbaumer, Niels (2002, Hrsg.) Biologische Grundlagen der Psychologie. Enzyklopädie der Psychologie C, I, 6. Göttingen: Hogrefe.

- Flohr, Hans (2002) Die physiologischen Grundlagen des Bewußtseins. 2. Kapitel. In (35-86) Elbert & Bierbaumer (2002).

- French, J. D. & Magoun, H. W. (1952) Effects of chronic lesions in central cephalic brain stem of monkeys. Arch.Neurol.Psychiat., 68, 591-604.

- Gadenne, V. & Oswald, M. E. (1991). Kognition und Bewußtsein. Berlin: Springer.

- Gibson, James J. (dt. 1973, engl. 1966 ). Die Sinne und der Prozeß der Wahrnehmung. Bern: Huber.

- Goller, Hans (2002) Merkmale des Erlebens In Das Leib-Seele-Problem in (6-7) Elbert, Thomas & Bierbaumer, Niels (2002, Hrsg.) Biologische Grundlagen der Psychologie. Enzyklopädie der Psychologie C, I, 6. Göttingen: Hogrefe.

- Gurwitsch, Aron (dt. 1975, eng. ). Das Bewusstseinsfeld. Berlin: de Gruyter. ISBN 3110023342

- Guttmann, G. & Langer, G. (1992, Hrsg.) Das Bewußtsein. Multidimensionale Entwürfe. Wiener Studien zur Wissenschaftstheorie 1. Wien: Springer.

- Humphrey, Nicholas (dt. 1995, engl. 1992). Die Naturgeschichte des Ich. Hamburg: Hoffmann & Campe. [Enthält die Exploration eines Kindes zum Bewusstsein]

- James, William (dt. 1909). Der Strom des Bewusstseins. In (148-74): Psychologie. Leipzig: Quelle & Meyer.

- The Stream of Consciousness (1892). First published in Psychology, Chapter XI. (Cleveland & New York, World).

- The Principles of Psychology (1890).

- Talks To Teachers On Psychology; And To Students On Some Of Life's Ideals.

- Jaynes, Julian (dt. 1988). Der Ursprung des Bewußtsein. Einbek: Rowohlt. [Online]

- Kries (1901) Über die materiellen Grundlagen der Bewußtseinserscheinungen. Tübingen:

- Kükelhaus, Hugo & Lippe, Rudolf zur (1982). Entfaltung der Sinne. Ein Erfahrungsfeld zur Bewegung und Besinnung. Frankfurt: Fischer (alternativ)

- Kutschera, Franz von (2014) Drei Formen des Bewusstseins. Münster: mentis.

- Lanz, Peter (1996). Das phänomenale Bewusstsein. Eine Verteidigung. Frankfurt aM: Klostermann. [Hat nichts mit Husserls Phänomenologie zu tun; Hussel wird weder im Namensregister noch im Literaturverzeichnis erwähnt]

- Lindsley, D. B. (1951). The reticular activating system and perceptual integration. In Harlow, H. F. & Woolsey, C. N. (1955, ed.) Biological and Biochemical Bases of Behavior. University of Wisconsin Press

- Lipps, T. (1903c). Einfühlung, innere Nachahmung, und Organempfindungen. Archiv Für Die Gesamte Psychologie. I. Band, 185-204.

- Lipps, T. (1905). Weiteres zur Einfühlung. Archiv Für Die Gesamte Psychologie. IV. Band, 465-519.

- Lipps, T. (1907, Hg.). Das Wissen von fremden Ichen. In: Psychologische Untersuchungen. Bd. 1., 694 -722. Leipzig: W. Engelmann.

- Magoun H. W. The waking brain. 1st ed. Springfield: Charles C. Thomas; 1958. p. 119.

- Moruzzi, G., Magoun H. W. Brain stem reticular formation and activation of the EEG. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1949 Nov;1(4):455-73. PMID: 18421835. [Abstract]

- Murch, Gerald M. & Woodworth, Gail L. (1978). Wahrnehmung. Stuttgart: Kohlhammer.

- Neisser, U. (1967, dt. 1972). Cognitive psychology. New York: Appleton.

- Neumann, Odmar & Sanders, Andries F. (1996, Hrsg.). Aufmerksamkeit. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C, Serie II Kognition, Bd. 2 Aufmerksamkeit. Göttingen: Hogrefe.

- Penrose, Roger (dt. 1991, engl. 1989). Computerdenken. Die Debatte um Künstliche Intelligenz, Bewußtsein und die Gesetze der Physik. Heidelberg: Spektrum.

- Prinz, Wolfgang (1983). Wahrnehmung und Tätigkeitssteuerung. Berlin: Springer.

- Prinz, Wolfgang & Bridgeman, Bruce (1994, Hrsg.) Wahrnehmung. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C, Serie II Kognition, Bd. 1 Aufmerksamkeit. Göttingen: Hogrefe.

- Sacks, Oliver (2017) Der Strom des Bewusstseins. Reinbek: Rowohlt.

- Schultz, Paul (1903) Gehirn und Seele. Leipzig:

- Sponsel, R. (1982 ff). Theorie der Wahrnehmungsebenen. In: CST-SYSTEM. Bd. I., S. 01-10-01 bis 06. Erlangen: IEC-Verlag

- Sponsel, R. (1982, 83, 84). CST-SYSTEM Test-Material-Mappe incl. 2. Ergänzung. Mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen (Selbst- und Fremdbilder, direkt und projiziert). Erlangen: IEC-Verlag.

- Sponsel, R. (1995). Detail-Analyse des Focusing mit einer Einführung in die GIPT-Introspektion. In Sponsel (1995, 413-426).

- Sponsel, R. (1995). Einfühlung. In Sponsel (1995, 413-426).

- Sponsel, R. (1995). Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Zur Theorie und Praxis der schulen- und methodenübergreifenden Psychotherapie. Ein Beitrag zur Entmythologisierung der Psychotherapieschulen. Mit einem 74-teiligen Reader zur Psychotherapie, ihrer Geschichte, Forschung und Methodologie und 43 Fallbeispielen zur Demonstration der allgemeinen psychologischen Heilmittellehre. Wissenschaftlicher Anhang ca. 300 Seiten mit 5 Registern. Erlangen: IEC-Verlag. In diesem Buch wurde der Grundstein für die Psychologie des Erlebens gelegt.

- Stein, Edith (1917). Zum Problem der Einfühlung. Halle: Buchdruckerei des Waisenhauses.

- Stevens, John O. (1975). Die Kunst der Wahrnehmung. Übungen der Gestalttherapie. München: Chr. Kaiser.

- Watzlawick, P. (1976). Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn. Täuschung. Verstehen. München: Piper.

- Werth, Reinhard (1983). Bewußtsein. Psychologische, Neurobiologische und wissenschaftstheoretische Aspekte. Berlin: Springer.

- Werth, Reinhard (1998). Hirnwelten. Berichte vom Rande des Bewußtseins. München: C.H. Beck. ISBN: 3406440762

- Wundt, W. (1894) Über psychische Kausalität und das Prinzip des psychophysischen Parallelismus (in den »Philosophischen Studien«, Bd. 10).

_

Links (Auswahl: beachte)

- Überblick Psychologie des Bewußtseins. Literatur- und Linkliste.

- C. G. Carus 1846: Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewußten Seelenlebens liegt in der Region des Unbewußtseins.

- Die Konzeption des Bewußtseins und des Unbewußten in der GIPT.

- Bewusstseinsversuche zur Untersuchung von Bewusstseinsvorgängen für jedermensch.

Paraphrasieren (200 Worte, Abruf 17.08.24): https://www.deepl.com/de/write

Paraphrasieren (400 Worte, Abruf 17.08.24): https://www.paraphraser.io/de/text-umschreiben

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Stichworte

Mentale Begriffe (Quelle): Stichworte (teilweise aus anderen ip-gipt-Seiten): * Abrufen * Abspaltung (Dissoziation) * Abwehr, Abwehrmechanismen, Neutralisationsmechanismen * Abwesend (Geistesabwesenheit) * affektiv, Affekt, affektiver Apparat * Achromatopsie * adaptives Gedaechtnis * Aktionspotential * Amygdala (Mandelkern) * Amnesie * Anatomie der Bewusstseinsstrukturen * Anfall * Anfallsleiden * ARAS * Arbeitsgedaechtnis * Assoziieren, Assoziation * Assoziatives Gedaechtnis * Attraktor * Aufmerksam, Aufmerksamkeit * Aufmerksamkeitslenkung * Auf der Zunge liegen * Aufwachen * Aura * Axon * Bahnen * Befinden/ Befindlichkeit, Def * Benommen, Benommenheit * Bewusst, Bewusstheit * Bewusstsein * Bewusstseinseinengung * Bewusstseinslenkung * Bewusstlos * Bewusstseinsspaltung * Bewusstseinsspanne * Bewusstseinsstrom * Bewusstseinsstrom (James), Kritik * Bewusstseinssupervision * Bewusstseinstrübung * Bewusstseinszustand * Bildgebende Verfahren * Blinder Fleck * Brain fingerprint * Brainstorming * CT * Dämmerzustand * Delirium * Deklaratives Gedaechtnis * Denken * Depersonalisation * Depolarisation * Derealisation * Dopamin * Dissoziation * Dösen * Echo Gedaechtnis * EEG * Eisler BeWu im WdpB* Eisler BeWu im Kant-Lexikon * Ekstase * Element (Bewusstseinselement) * Eliminativer Materialismus *Empfindung * Engramm * Enkodieren * Entfremdungsgefühl * Entscheidung: Libet-Versuch, Haynes-Versuch * Epiphänomen Epiphänomenalismus, 2 * Episodisch-autobiographisches Gedaechtnis * Episodisches Gedaechtnis * EPSP Exzitatorisches Postsynaptisches Potential * Erinnern * Erleben * Evidenz * Explizites Gedaechtnis * Exposition * Fokussieren * Formatio reticularis * Funktion * Funktionsbereiche * Ganzes * Ganzheiten * Gedanken * Gedankenabreißen * Gedankensperrung * Gedankenstopp * Gedaechtnis: Einzelfaelle (gedächtnisrelevante): Naomi Jacobs, Clive Wearing, H.M. , William O. * Gedaechtnishemmungen * Genschere * Gestalt * Grenzzustände * Genexpression*Gesetz der Uebung * Gesichtsererkennung * Gewohnheit * habit * Habituation * Halluzination * Hebbsche Lernregel * Hellsehen * Hellsichtig * Hemmung * Hippocampus * Hirnstamm * Hypnoid * Ich-Bewusstsein * Ich-Erleben * Identität * Identitaets-Bewusstsein * Identitaetstheorie Leib-Seele-Geist * Ikonischer Speicher * Implizites Gedaechtnis * Indexieren * Innere Wahrnehmung * Isocortex * Katalepsie, kataleptisch * Katatonie, kataton * Kausalität * Klarheit * Kollektives Bewusstsein * Koma * Konsolidierung * Konzentration * Krankheit, Krankheitsbegriff, Krankheitsmodelle * Kurzzeitgedaechtnis * Kutschera * Langzeitgedaechtnis * Lenkung, Regelung oder Steuerung * Löschen * LTD Langzeitdepression * LTP Langzeitpotenzierung * Lucid traeumen * Markowitsch * Meditation * Mentales Training * Modul, Modularität * Molekulare Mechanismen von Lernen und Gedaechtnis * MRT * Muede, Muedigkeit * Multiple Persönlichkeit(en) * Mustererkennung * Mutismus * Nahtoderfahrung * Narkose * Narkolepsie * narrative Form * natcode *NCC * Nervenzellen * Neurogenese * Neuromathematik * Neuronales Netzwerk * Neuroplastizitaet * Neurotransmitter * NMDA-Synapse * Normalbedingungen * Ohnmacht * Oneiroid * P300 * Pareidolie * Penfield * PET * Prosopagnosie * Prozedurales Gedaechtnis * relationales Gedaechtnis * Schlaf * Schlaefrig * Schlafstoerungen * Schlafwandeln * Schwindel * Selbst * Selbstbeobachtung*Selbstorganisation * Semantisches Gedaechtnis * Semiotisch-Terminologisches* Skript * Somnambul * Somnolenz * Sonderzustände * Sopor * Sperrung * Striatum * Stupor * Synapse * Synaptische Plastizitaet im Hippocampus * Synergetik * Synkope * Tagtraum * Teil * Temporallappen * Transienten * Trance * Traum * Tunnelblick * Übergang * Ultrakurzzeitgedaechtnis * Unbewusstes * Verbinden * Verdrängen * Vergessen * Verwirrt, Verwirrung * Verzueckung * Vigilanz * Vorbewusstes * Vorstellung, vorstellen * Wach, Wachheit * Wachkoma * Wachtraum * Wahrnehmung, Def * Wecken * Werth * Wissensgedaechtnis * Wissenssystem * Zeitschriften Gedaechtnis * Zerstreut * Zustand *

Dämmerzustand

Dorsch Lexikon der Psychologie

[Abruf 31.07.2024]

"Dämmerzustand [engl. semi-consciousness, twilight state], [BIO,

KLI, KOG], zeitweilige Bewusstseinstrübung (Bewusstsein) mit Einschränkung

der Klarheit des Erlebens (unvollkommene oder falsche Wahrnehmungen), des

willentlichen Handelns und Verminderung des Selbstbewusstseins, wobei aber

Orientierung und zweckmäßiges zielgerichtetes Handeln noch vorhanden

sein können. Nach Aufhören des Dämmerzustands besteht oft

keine Erinnerung mehr daran. Dämmerzustände kommen vor als epileptische

Äquivalente, bei Hysterie, Neurasthenie, Alkoholismus, Dementia paralytica

(Paralyse), ferner in der Hypnose, in religiöser Ekstase, im Rausch.

Auch den Traum hat man zu den Dämmerzuständen gerechnet. Ganser-Syndrom,

Somnambulismus.

Spektrum Lexikon der Psychologie

[Abruf

31.07.2024] "Dämmerzustand, zeitweilige Bewußtseinstrübung,

ohne klares Erleben, danach fehlende Erinnerung (Amnesie); Vorkommen z.B.

auch bei Hypnose, in Ekstase."

Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft

[Abruf

31.07.2024] "semiconsciousness, fuge state, eine Bewußtseinsstörung

mit Einengung des Bewußtseins und teilweiser oder vollständiger

Amnesie, in dem aber noch Handlungen verschiedener Komplexität vollzogen

werden können. Ein Dämmerzustand kann bei Epilepsie (nach generalisierten

tonisch-klonischen Anfällen, komplexen partiellen Anfällen oder

im Absence-Status), nach Schädel-Hirn-Traumen oder Hirnerkrankungen,

bei chronischem Mißbrauch von Alkohol oder Medikamenten oder auch

psychogen auftreten."

__

Ganser-Syndrom

Dorsch Lexikon der Psychologie

[Abruf 31.07.2024]

[engl. Ganser syndrome], [KLI], nach S. J. M. Ganser (1853–1931), Psychiater,

Dresden, psychogene Erkrankung mit halluzinatorischer Verwirrtheit. Die

Symptome des Ganser-Syndroms sind: Vorbeireden (Paraphasie), Vorbeihandeln

(Parapraxie), Desorientiertheit mit nachfolg. ängstlich-halluzinatorischer

Amnesie, bes. auf optischem Gebiet. Anlagemäßige Disposition

und schwere Belastung (z. B. Krieg, Gefangenschaft) werden als Auslöser

des Ganser-Syndroms angenommen.

__

NMDA-Synapse

__

Standort: Definition und definieren des Bewusstseins, der Bewusstseinszustände und der Bewusstheiten.

*

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definition und definieren des Bewusstseins, der Bewusstseinszustände und der Bewusstheiten IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I17-BeWu/BeWu0.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 22.09.2024 irs Rechtschreibprüfung

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

22.09.2024 irs Rechtschreibprüfung.

17.08.2024 Erg. Materialien Flohr und Goller. * Z2 ergänzt um Bewusstseinsproblematik.

14.08.2024 Lit Erg. Was ist der Mensch? Evolutionärer Zweck des Bewusstseins., Auto-Pilot-Analogie.

13.08.2024 Ans Netz.

12.08.2024 Eingangsgraphen entwickelt. Zusammenfassungen. Gliederung.

00.08.2024 Ausarbeitungen

29.07.2024 angelegt.