(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=28.07.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 21.09.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition und definieren des Befindens_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definition und definieren des

Befindens

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Befinden (Standort), Denken: Definitionsseite, Hauptseite; Energie, Fühlen, Handeln-Machen-Tun; Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * ist-Bedeutungen * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Inhaltsverzeichnis

- Editorial.

- Z1-Befinden.

- Z2-Begriffsfeld.

- Z3-Definition.

- Z4-Dimensionen des Befindens.

- Z5-Gründe-Theorien-der-Befindlichkeit:

- Z5.1-Grundprinzip.

- Z5.2-Abwechslung und Gewöhnung.

- Z5.3-Wandel, Rhythmik und Periodik.

- Z5.4-Anlage.

- Z5.5-Umwelt.

- Z5.6-Sozialisation, Lernen, Fähigkeiten.

- Z5.7-Grundbedürfnisse, z.B. Sicherheit, Schutz, Nahrung.

- Z5.8-Gesundheit-Krankheit-Behinderung-Andersein.

- Z5.9-Beinflussbarkeit-Eigenverantwortung, z.B. Einstellung, Lebensführung.

- Z6-Befindlichkeitsforschung.

- Z7-Anwendung: Befindlichkeitsanalyse in der Psychotherapie.

- Z8-natcodes Befinden und Befindlichkeit.

- Z9-Materialien Befinden und Befindlichkeit.

- Z-Fazit.

- Grundprinzip.

- Abwechslung und Gewöhnung.

- Wandel, Rhythmik und Periodik.

- Anlage.

- Umwelt.

- Sozialisation, Lernen, Fähigkeiten.

- Grundbedürfnisse, z.B. Sicherheit, Schutz, Nahrung.

- Gesundheit-Krankheit-Behinderung-Anderssein.

- Beeinflussbarkeit-Eigenverantwortung, z.B. Einstellung, Lebensführung.

- Vitalitäts-Skala (Ich-Stärke).

- Psychosomatische Belastungs-Skala.

- Gefühlsverhältnis-Skala.

- Lebenszufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

- Selbstzufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

- Dorsch Lexikon der Psychologie, Dorsch Befindlichkeitsskalen.

- Fröhlich Wörterbuch zur Psychologie, 20. A., (1994).

- Giese Wörterbuch der Psychologie (1921).

- Herrmann, Theo; Hofstätter, P.R.; Huber, H.Ü. & Weinert, F. (1977, Hrsg.) Handbuch psychologischer Grundbegriffe. München: Kösel.

- Hehlmann Wörterbuch der Psychologie, 3.A, (1965).

- Michel, Christian & Novak, Felix (1990) Kleines Psychologisches Wörterbuch. Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe. Freiburg: Herder.

- Rexilius, Günter & Grubitzsch, Siegfried (1981) Handbuch psychologischer Grundbegriffe. Mensch und Gesellschaft in der Psychologie. Reinbek: Rowohlt.

- Spektrum Lexikon der Psychologie.

- Städtler Lexikon der Psychologie (1998).

- Benesch, Hellmuth (1995) Enzyklopädisches Wörterbuch Klinische Psychologie und Psychotherapie. Weinheim: Beltz.

- Blankertz, Stefan & Doubrawa, Erhard (2005) Lexikon der Gestalttherapie. Köln: Hammer.

- Linden, Michael & Hautzinger, Martin (1981, Hrsg.) Psychotherapiemanual. Sammlung psychotherapeutischer Techniken und Einzelverfahren. Berlin: Springer.

- Meyers kleines Lexikon Psychologie. Hg. v. d. Red. Naturwiss. u. Medizin des Bibliogr. Instituts. M. e. Einl. v. Prof. Dr. Peter R. Hofstätter. Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut 1986.

- Möller, Hans-Jürgen (1981, Hrsg). Kritische Stichwörter Psychotherapie. München: Funk.

- Stumm, G. & Pritz, A. (1999, 2007) Wörterbuch der Psychotherapie. Berlin: Springer.

- Grawe, Klaus (2004) Neuropsychotherapie . Göttingen: Hogrefe.

- Schiepek (2011, Hrsg.) Neurobiologie der Psychotherapie . Stuttgart: Schattauer.

- Barz, Helmut (1986) Psychopathologie und ihre psychologischen Grundlagen. Bern: Huber.

- Jaspers, Karl (1948) Allgemeine Psychopathologie . 5. unveränderte Auflage. Berlin: Springer.

- Peters, Uwe Henrik (1997). Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie Mit einem englisch-deutschen Wörterbuch als Anhang. München: Urban & Fischer.

- Rothenberg, Robert E. (1979) Medizin für jedermann. 2 Bde. 3. Auflage. München: dtv.

- Scharfetter, Christian (1976) Allgemeine Psychopathologie. Stuttgart: Thieme.

- Laplanche, J. & Pontalis, J. B. (dt. 1973, orig. 1967) Das Vokabular der Psychoanalyse. 2 Bde. Frankfurt: Suhrkamp.

- Nagera, H. (dt. 1976, orig. 1969, Ed.) Psychoanalytische Grundbegriffe. Frankfurt: Fischer.

- Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (dt. 1991, orig. 1986) Wörterbuch Jungscher Psychologie. München: dtv (Kösel).

- Befinden ist ein sehr allgemeiner Begriff, der in der Medizin und in den Psychowissenschaften eine sehr wichtige Rolle spielt. Gibt es eine allgemeine oder auch besondere Befindensforschung? Ist man sich überhaupt über den Begriff hinreichend einig? Und was, gegebenenfalls, ist der aktuelle Stand der Befindensforschung?

- Ist die Unterscheidung Begriff und Grundbegriff sinnvoll? Wofür? Unterschieden und Gemeinsamkeiten?

- Ist "Befinden" ein Begriff oder ein Grundbegriff?

- Mir fällt auf, dass bei Begriffserklärungen häufig die Erklärung nur auf andere, neue Begriffe verschoben wird. Erklärt man etwa einen Grundbegriff für einen zentralen, so hat man Grund auf zentral verschoben.

- Könnte man in diesem Zusammenhang auch von "Begriffsverschiebebahnhöfen" sprechen? Statt zu erklären, wird nur verschoben.

- Ist etwas über die Hirnregionen bekannt, die für die Befindlichkeit zuständig sind?

- Gibt es eine Stelle im Gehirn, die die Resultierende der einzelnen Befindlichkeiten zusammenfasst und in ein Urteil abbildet, wie z.B. "gut" oder "schlecht"?

- Gibt es genetische Einflüsse auf die Befindlichkeit? Seit wann?

Zusammenfassung-Befinden.

Einstieg: Was setzt die Frage Wie geht es Ihnen? alles voraus?

Begriffsfeld.

Exkurs Grundbegriff.

Definition Befinden.

Prädikatorenregeln, Beispiele und Gegenbeispiele für befinden.

Dimensionen des Befindens.

Gründe für das Befinden - Theorien des Befindens.

- Zusammenfassung-BA, Interpretations-Regeln.

Beschreibung der Skalen im einzelnen:

Ausblick: Übertragung der Daten auf Windows noch 2024 absehbar.

Der Einfluss des Befindens bei Bearbeitung des Fragebogens F02 zum Erleben.

Materialien Befinden und Befindlichkeit:

- Befinden und Befindlichkeit in der deutschen

Sprache:

Befindlichkeit

in psychologischen Lexika, Wörter-, Handbüchern und Enzyklopädien:

Checkliste definieren.

Checkliste beweisen.

Zitierstil.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Ende Inhaltsverzeichnis Befinden

und Befindlichkeit

_

Editorial

Befinden ist ein außerordentlich wichtiger Grundbegriff für die Menschen, im Alltag wie in den Wissenschaften, vor allem in Medizin, Psychologie und Psychopathologie. Im Alltag ist meist jedem klar, was mit Befinden gemeint ist und was es bedeutet. So hat sich in Bezug auf das Befinden sogar eine Standardfrage herausgebildet: Wie geht es Ihnen? Und die Standardantwort lautet oft: "Danke, gut". Wahrscheinlich sind befinden und Befindlichkeit die klarsten Grundbegriffe der Psychologie. Fast jeder versteht sie und kann mit ihnen umgehen. Aber bei genauer Betrachtung hat es die Standardfrage und mehr noch ihre Standardantwort in sich (>Einführung), so dass sich eine gründliche Auseinandersetzung lohnen kann.

Obwohl Befinden ein wichtiger Grundbegriff der Psychologie und Psychotherapie ist, taucht er in vielen psychologischen Wörterbüchern und Lexika zu meiner Überraschung gar nicht auf - ganz im Gegensatz zur Datenbank Psyndex, wo ich am 26.07.2024 bei der Abfrage "Befindlichkeit" 2182 Treffer erhielt. Dieser offensichtliche Widerspruch verlangt nach Aufklärung.

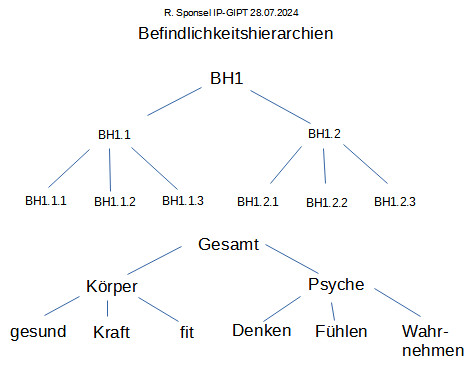

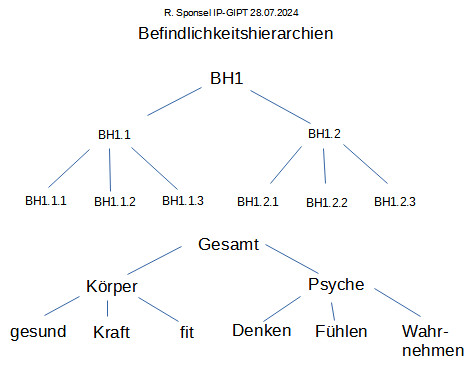

Befinden ist einerseits ein wertender Allgemeinbegriff, der ein Insgesamt bedeutet, Körper, Psyche, Geist und Seele umfasst und sich aus vielen einzelnen Befindichkeiten zusammensetzt, die schließlich zu einer einzigen konzentrierten Befindensantwort in einem Wort führen können: gut oder schlecht. Und Befinden kann andererseits auf mehreren Ebenen (Hierarchien) und in vielen Bereichen, sehr differenziert, speziell und detailliert erlebt und ausgedrückt werden.

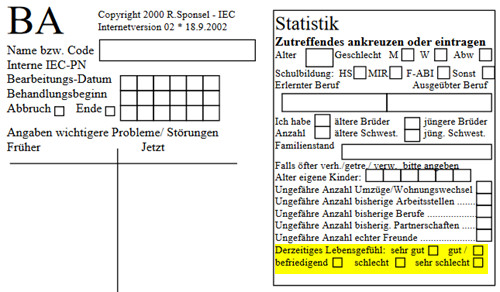

Weil das Befinden so wichtig und praktisch ist, haben wir es in unserer psychotherapeutischen Praxis mit fünf Skalen mit insgesamt 153 Fragen in der sog. Befindlichkeitsanalyse (BA) zusammengefasst, wodurch eine fundierte Eingangsdiagnostik, Verlaufs- und Psychotherapieerfolgskontrolle unterstützt werden.

Auf dieser Seite geht es um die Definition erlebten Befindens. Bevor indessen das Befindlichkeitserleben näher untersucht werden kann, muss befinden und Befindlichkeit genauer bestimmt werden.

Anmerkung Definition: Das elementare

formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement

einer Definition, besteht aus Name/Wiedererkennung,

Inhalt,

Referenz,

wobei die Referenz angibt, wo und wie man den

den Definitionsinhalt in der Welt

und bei den Menschen finden kann. Die Referenz

wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt

und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann).

Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist

schwer,

meinen

und

oberflächeln hingegen sehr leicht. Die besonderen Definitions-

und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben

besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt

es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung

und Entwicklung bei.

Zusammenfassung-Befinden

Z1-Befinden ist ein außerordentlich wichtiger Grundbegriff für die Menschen, im Alltag wie in den Wissenschaften, vor allem in Medizin, Psychologie und Psychopathologie. Im Alltag ist meist jedem klar, was mit Befinden gemeint ist und was es bedeutet. So hat sich in Bezug auf das Befinden sogar eine Standardfrage herausgebildet: Wie geht es Ihnen? Und die Standardantwort lautet meist: "gut". Wahrscheinlich sind befinden und Befindlichkeit die klarsten Grundbegriffe der Psychologie. Fast jeder versteht sie und kann mit ihnen umgehen. Aber bei genauer Betrachtung hat es die Standardfrage und mehr noch ihre Standardantwort in sich (>Einführung), so dass sich eine gründliche Auseinandersetzung lohnen kann.

_

Z2-Begriffsfeld: befinden; beieinander sein; ergehen; gehen; Verfassung; Zustand.

Befinden ist einerseits ein wertender Allgemeinbegriff, der ein Insgesamt bedeutet, Körper, Psyche, Geist und Seele umfasst und sich aus vielen einzelnen Befindichkeiten zusammensetzt, die schließlich zu einer einzigen konzentrierten Befindensantwort in einem Wort führen können: gut oder schlecht (Beispiel: Lebensgefühl-Abfrage in den Kopfdaten). Und Befinden kann andererseits auf mehreren Ebenen (Hierarchien) und in vielen Bereichen, sehr differenziert, speziell und detailliert erlebt und ausgedrückt werden, so dass es Tausende von Befindlichkeiten gibt, die nach Ordnung und Klärung verlangen.

Anmerkung: Finden und befinden. Finden hat zwei Hauptbedeutungen: (1) finden, was man suchte und (2) finden im Sinne von (2a) Sachverhaltsmeinung, z.B. dass etwas so oder so oder nicht ist, oder (2b) Sachverhaltsbewertung, z.B. etwas gut oder schlecht finden. (2b) entspricht damit unserem befinden.

_

Z3-Definition Befinden ist ein Grundbegriff und direkt nicht definierbar. Er wird aber über Prädikatorenregeln, Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend verständlich und nachvollziehbar eingeführt.

Befinden kann auf unterschiedlichen Bereichen, Ebenen und Hierarchien gedacht werden:

Anmerkung: Eine empirische Anwendung dieses Modells liefert der

Zuf13-Versuch.

_

Z4-Dimensionen

des Befindens. Befinden hat mehrere Dimensionen, es kann sehr allgemein

(Wie geht es Ihnen?) oder sehr spezifisch (wie steht es um Ihre Merkfähigkeit?)

erfragt werden:

- Bezugsbereich, z.B. körperlich, psychisch, gesamt, z.B. sehr allgemein (Wie geht es Ihnen?) oder sehr spezifisch (wie steht es um Ihre Merkfähigkeit?, wie steht es um die Schnittwunde?). Die Vielfalt der Befindlichkeitsbezüge (> Modell), wie sie sich auch in der Forschung zeigt, erfordert zur besseren Übersicht eine Systematik, die bislang nach meinem Kenntnisstand noch nicht erbracht ist.

- Qualität, Gesamt-Resultierende: (gut - schlecht)

- Positives Befinden: gut drauf sein, Wohlbefinden, wohl fühlen; Wohlergehen;

- Negatives Befinden: schlecht, nicht gut beieinander, mies drauf,

- Gemischtes Befinden: zwiespältig, ambivalent, hin- und hergerissen

- Quantität, z.B. sehr .... gering, stark ... schwach

- Verlaufstendenz: gleichbleibend - wechselhaft - steigend - fallend - um einen Trend oszillierend, fluktuierend

- Stabilität (mehr oder minder stabil über die Zeit), z.B. kurzfristig .... langfristig, anhaltend - wechselhaft

Z5-Gründe-Theorien-der-Befindlichkeit: Hier spielen z.B. allgemeine Lebenssituation, Ernährung, Aktivität, Bewegung, Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle.

- Z5.1-Grundprinzip: Der Mensch scheint sich in den unterschiedlichsten, auch schwierigen bis aussichtslosen Lebenssituationen (KZ, Gefangenschaft, Straflager, Unfall- und Unglückssituationen, ...) in seiner Befindlichkeit einrichten zu können und zeigt damit eine außerordentliche Anpassungsfähigkeit

- Z5.2-Abwechslung und Gewöhnung: Das Befinden kann mit Gewöhnung in seiner Erlebensausprägung nachlassen, was durch Abwechslung wieder verändert werden kann.

- Z5.3-Wandel, Rhythmik und Periodik: Die Befindlichkeit kann von der Jahreszeit, Klima, Licht, Tag-und-Nacht, aber auch von endogenen Rhythmen beeinflusst werden, wozu es viele Arbeiten gibt.

- Z5.4-Anlage:

- Z5.4.1 Genetische Disposition > ChatGPT, Begabung

- Z5.4.2 Endogene Basis (Temperament, Grundstimmung, Antrieb und Energie)

- Z5.5-Umwelt:

- Natur (Ökologie, z.B. Jahreszeiten > Kasper, Wetter: 1,2,3,4,; Klima, sauberes Wasser, Atmosphäre, Luft, Umweltverschmutzung und -gifte).

- Engere Umgebung Wohngebiet (Wohnen; Stadt > Hellpach; Land).

- Gesellschaftliche Verhältnisse.

- Soziales Umfeld und Einbindung.

- Aktuelle Lebenssituation.

- Z5.6-Sozialisation, Lernen, Fähigkeiten, Fertigkeiten.

- Z5.7-Grundbedürfnisse, z.B. Sicherheit, Schutz, Nahrung.

- Z5.8-Gesundheit-Krankheit-Behinderung-Anderssein: Hier gibt es eine große Vielfalt von Einflüssen.

- Z5.9-Beeinflussbarkeit-Eigenverantwortung: Man kann sein Befinden bis zu einem gewissen Grad beeinflussen (Lebensführung, Ernährung, Bewegung, Aktivität, Psychohygiene [sich um sich kümmern, Ausgleich, Maß und Ziel, ...])

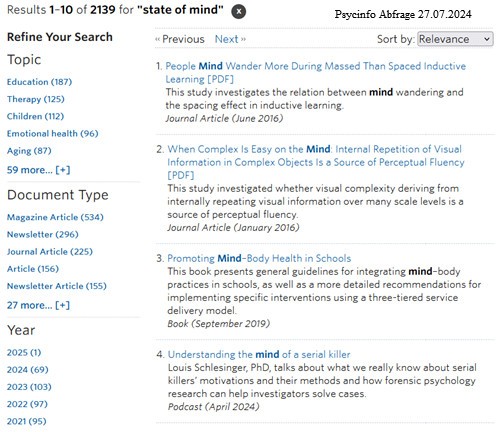

Z6-Befindlichkeitsforschung. Es gibt eine reichhaltige Befindlichkeitsforschung, wie die Datenbanken und Wissenschaftsportale ausweisen, was überhaupt nicht zu der Ignoranz in den psychologischen Lexika und Wörterbüchern passt und Aufklärung verlangt.

_

Z7-Anwendung. Befindlichkeitsanalyse (BA), von 1983 -2024, in unserer psychotherapeutischen Praxis.

- Zusammenfassung-BA, Interpretations-Regeln.

- Vitalitäts-Skala (Ich-Stärke).

- Psychosomatische Belastungs-Skala.

- Gefühlsverhältnis-Skala.

- Lebenszufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

- Selbstzufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

Beschreibung der Skalen im einzelnen:

Ausblick: Übertragung der Daten auf Windows noch 2024 absehbar.

Z8-natcodes Befinden und Befindlichkeit: natcode für Befinden sind nach ChatGPT in folgenden Hirnregionen zu suchen: "Einige der wichtigsten Hirnregionen sind: 1. Limbisches System ...; 2. Präfrontaler Kortex ...; 3. Nucleus accumbens ...; 4. Insula (Inselrinde) ...; 5. Hypothalamus ...; 6. Serotonerge und dopaminerge Systeme ... Diese Hirnregionen und Systeme arbeiten zusammen, um unsere Befindlichkeit zu regulieren, indem sie emotionale, kognitive und körperliche Prozesse integrieren. Störungen in diesen Bereichen können zu verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und anderen Stimmungsschwankungen führen."

Zur Frage einer einzigen abbildenden Stelle meint ChatGPT: "Es gibt keine einzelne Hirnregion, die isoliert eine "Resultierende" der Befindlichkeiten bildet und in ein einfaches Urteil wie "gut" oder "schlecht" übersetzt. Vielmehr ist es ein komplexes Netzwerk von Hirnregionen, das zusammenarbeitet, um solche Urteile zu fällen. ... Das resultierende Urteil über "gut" oder "schlecht" ist daher das Produkt einer dynamischen Interaktion zwischen diesen verschiedenen Hirnregionen und Netzwerken."

_

Z9-Materialien. Flankierend zu dieser Untersuchung wurde einige Materialien bereitgestellt, die dokumentieren, wie unzulänglich befinden und Befindlichkeit ausgearbeitet sind (Anzahl der dokumentierten Werke):

- Befinden und Befindlichkeit in der deutschen Sprache (4)

- Befindlichkeit in psychologischen Lexika, Wörter-, Handbüchern und Enzyklopädien (12)

- Psychotherapie Lexika und Wörterbücher (4)

- Befindlichkeit in einigen Fachwerken zur Psychotherapie (2)

- Medizin, Psychopathologie, Psychiatrie (5)

- Psychoanalyse und Tiefenpsychologie (3)

- Datenbanken und Wissenschaftsportale (5)

Z-Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. (1) Befinden ist ein außerordentlich wichtiger Grundbegriff für die Menschen, im Alltag wie in den Wissenschaften, vor allem in Medizin, Psychologie und Psychopathologie. Im Alltag ist meist jedem klar, was mit befinden gemeint ist und was es bedeutet. So hat sich in Bezug auf das Befinden sogar eine Standardfrage herausgebildet: Wie geht es Ihnen? Und die Standardantwort lautet oft: "Danke, gut". Wahrscheinlich sind befinden und Befindlichkeit die klarsten Grundbegriffe der Psychologie. Fast jeder versteht sie und kann mit ihnen umgehen. Aber bei genauer Betrachtung hat es die Standardfrage und mehr noch ihre Standardantwort in sich (>Einführung), so dass sich eine gründliche Auseinandersetzung lohnen kann. (2) Trotz dieser Bedeutung, kommt Befinden bzw. Befindlichkeit in vielen psychologischen Lexika und Wörterbüchern gar nicht vor, wovon ich sehr überrascht war und was Aufklärung verlangt. (3) Befinden ist einerseits ein Allgemeinbegriff, der ein Insgesamt bedeutet, Körper, Psyche, Geist und Seele umfasst und sich aus vielen einzelnen Befindlichkeiten zusammensetzt, die schließlich zu einer einzigen konzentrierten Befindensantwort in einem Wort führen können: gut oder schlecht. Und Befinden kann andererseits auf mehreren Ebenen (Hierarchien) und in vielen Bereichen, sehr differenziert, speziell und detailliert erlebt und ausgedrückt werden, so dass es Tausende von Befindlichkeiten gibt, die nach Ordnung und Klärung verlangen. (4) In der psychologischen Befindlichkeitsforschung gibt es noch viel zu tun.

_

Einführung in die elementare Dimension des Erlebens: das Befinden.

Einstieg: Was setzt die Frage Wie geht es Ihnen? alles voraus?

Zur Einführung habe ich meinen Text Wie geht es Ihnen? (Quelle) hier übernommen und präsentiert.

Die Frage Wie geht es Ihnen? ist den meisten vertraut und wird von vielen als höfliche Standardfloskel einer - oft zufälligen - Begegnung gebraucht. Und die Standardantwort im Alltag auf die Frage: Wie geht es Ihnen? heißt oft: "Danke, gut". Doch was bedeutet die Frage Wie geht es Ihnen? denn nun psychologisch genau was ist dabei alles vorausgesetzt?

Die FragerIn setzt voraus, daß die Befragte (1) ihre Frage versteht, über (2) ein Motiv und (3) ein Verfahren verfügt, die Frage zu beantworten, über (4) ein Motiv und (5) die Fähigkeit verfügt, die Antwort auszudrücken, (6) sie tatsächlich so ausdrückt, daß die FragerIn sie (7) versteht und zwar in Abhängigkeit von verschiedenen Randbedingungen, nämlich: (8) welches Interesse die Befragte der FragerIn an ihrem tatsächlichen (Wohl-) Ergehen unterstellt. (9) wird der Inhalt der Antwort im allgemeinen davon abhängen, welche Berechtigung an Inhaltstiefe I0, I1, ..., In die Befragte der FragerIn zubilligt. So wird man im Allgemeinen einer entfernten Bekannten nicht Details seiner persönlichen oder gar intimen Befindlichkeit darbieten wollen. Anders etwa in der psychotherapeutischen Situation. Eine PatientIn wird ihrer PsychotherapeutIn gewöhnlich eine inhaltstiefere Mitteilung machen wollen, wobei sie aber natürlich auch gehemmt oder unsicher sein kann, was genau sie sagen und wie tief sie ausholen soll. (10) spielt im Allgemeinen eine Rolle, in welcher Situation sich FragerIn und Befragte finden, ob und welche anderen Personen anwesend sind, und (11) welche Wirkungen (Beurteilungen und Bewertungen, Reaktionen und Handlungen) sie mutmaßt, daß ihre Antwort so oder so wahrscheinlich nach sich ziehen kann.

Situation

- privat (nicht öffentlich, keine anderen dabei)

- öffentlich (andere dabei)

Beziehung

- Einschätzung der Beziehung

Interesse

- Einschätzung des Interesses (echt, tiefergehend, oberflächlich)

- Einschätzung der tiefer- und weitergehenden Ziele und Zwecke

- Phantasien und Mutmaßungen über die Wirkungen dieser oder jener Antwort

Motivation

- Motivation, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief zu erkunden

- Motivation, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Begriffe zu fassen

- Motivation, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Worte zu fassen

- Motivation, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Worten auszusprechen

Fähigkeit [siehe

hierzu auch]

- Verstehen der Sprache und Gebrauch des Sprechens

- Fähigkeit, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief zu erkunden: Berücksichtigen der für wichtig befundenen Ergehens-Merkmale M0, M1, ..., Mn über unterschiedliche Zeiträume t0, t1, ..., tn und die Integration verschiedener Merkmale und Zeiträume

- Fähigkeit, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Begriffe zu fassen

- Fähigkeit, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Worte zu fassen

Fähigkeit, das eigene (Wohl-) Ergehen so und so tief in Worten auszusprechen

Begriffsfeld:

befinden, Befindlichkeit; beieinander sein; drauf sein, ergehen; gehen; Lebensgefühl; Verfassung; Zustand.

Befinden ist einerseits ein Allgemeinbegriff, der ein Insgesamt bedeutet, Körper, Psyche, Geist und Seele umfasst und sich aus vielen einzelnen Befindlichkeiten zusammensetzt, die schließlich zu einer einzigen konzentrierten Befindensantwort in einem Wort führen können: gut oder schlecht (Beispiel: Lebensgefühl-Abfrage in den Kopfdaten unserer Befindlichkeitsanalyse BA):

Mit der Abfrage zum derzeitigen Lebensgefühl wird kontrolliert,

inwiefern das derzeitige Lebensgefühl die Bearbeitung beeinflusst.

Und Befinden kann andererseits auf mehreren Ebenen

(Hierarchien) und in vielen Bereichen, sehr differenziert, speziell und

detailliert erlebt und ausgedrückt werden, so dass es Tausende von

Befindlichkeiten gibt, die nach Ordnung und Klärung verlangen.

_

Befinden direkt

nicht definierbar außer mit zahlreichen Begriffsverschiebebahnhöfen

Es scheint, als sei Befinden ein psychologischer Grundbegriff, der

nicht direkt definierbar ist und trotzdem von fast jedem problemlos verstanden

wird.

Exkurs Grundbegriff: Wann ist ein Begriff ein Grundbegriff? Was macht einen Begriff zu einem Grundbegriff? Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Begriff und Grundbegriff? Oft markiert ein Grundbegriff einen Anfang und ist selbst nicht auf andere Begriffe zurückzuführen.

Definition Befinden

Befinden ist ein Grundbegriff und direkt nicht definierbar. Er wird

aber über Prädikatorenregeln,

Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend verständlich und nachvollziehbar

eingeführt.

Modell: Befinden kann auf unterschiedlichen Bereichen,

Ebenen und Hierarchien gedacht werden:

Anmerkung: Eine empirische Anwendung dieses Modells liefert der

Zuf13-Versuch.

_

Prädikatorenregeln, Beispiele

und Gegenbeispiele für befinden

| Beispiele für Erleben des Befindens | Gegenbeispiele | |

|

|

Dimensionen des Befindens > Modell.

Befinden kann sehr allgemein (Wie geht es Ihnen?) oder sehr spezifisch (wie steht es um Ihre Merkfähigkeit?) erfragt werden. Befinden hat mehrere Dimensionen:

- Bezugsbereich, z.B. körperlich, psychisch, gesamt, z.B. sehr allgemein (Wie geht es Ihnen?) oder sehr spezifisch (wie steht es um Ihre Merkfähigkeit?, wie steht es um die Schnittwunde?). Die Vielfalt der Befindlichkeitsbezüge (> Modell), wie sie sich auch in der Forschung zeigt, erfordert zur besseren Übersicht eine Systematik, die bislang nach meinem Kenntnisstand noch nicht erbracht ist.

- Qualität, Gesamt-Resultierende: (gut - schlecht)

- Positives Befinden: gut drauf sein, Wohlbefinden, wohl fühlen; Wohlergehen;

- Negatives Befinden: schlecht, nicht gut beieinander, mies drauf,

- Gemischtes Befinden: zwiespältig, ambivalent, hin- und hergerissen

- Quantität, z.B. sehr .... gering, stark ... schwach

- Verlaufstendenz: gleichbleibend - wechselhaft - steigend - fallend - um einen Trend oszillierend, fluktuierend

- Stabilität (mehr oder minder stabil über die Zeit), z.B. kurzfristig .... langfristig, anhaltend - wechselhaft

_

Gründe für das Befinden - Theorien des Befindens

Eingabe von "Theorien der Befindlichkeit" in die Datenbank PSYNDEX führt am 27.07.2024 zu 64 Treffern, wobei kein einziger Theorien der Befindlichkeit als Thema im Titel ausgab.

_

Grundprinzip

Der Mensch scheint sich in den unterschiedlichsten, auch schwierigen bis aussichtslosen Lebenssituationen in seiner Befindlichkeit einrichten zu können und zeigt damit eine außerordentliche Anpassungsfähigkeit

Abwechslung und Gewöhnung:

Das Befinden kann mit Gewöhnung in seiner Erlebensausprägung

nachlassen, was durch Abwechslung wieder verändert werden kann.

Wandel, Rhythmik und Periodik

Die Befindlichkeit kann von der Jahreszeit, Klima, Licht, Tag-und-Nacht,

aber auch von endogenen Rhythmen beeinflusst werden, wozu es viele Arbeiten

gibt.

Anlage > ChatGPT

zu genetischen Einflüssen auf die Befindlichkeit.

Genetische Disposition, Begabung

Endogene Basis (Temperament, Grundstimmung, Antrieb und Energie)

Umwelt

Natur (Ökologie, z.B. Jahreszeiten > Kasper,

Wetter, Klima,

sauberes Wasser,

Atmosphäre, Luft, Umweltverschmutzung und -gifte).

Engere Umgebung Wohngebiet (Stadt, Land, Umweltgifte).

Gesellschaftliche Verhältnisse.

Soziales Umfeld und Einbindung.

Aktuelle Lebenssituation.

Sozialisation, Lernen, Fähigkeiten, Fertigkeiten.

Grundbedürfnisse, z.B. Sicherheit, Schutz, Nahrung.

Gesundheit-Krankheit-Behinderung-Anderssein: Hier gibt es eine große Vielfalt von Einflüssen.

Beeinflussbarkeit-Eigenverantwortung: Man kann sein Befinden bis zu einem gewissen Grad beeinflussen (Lebensführung, Ernährung, Bewegung, Aktivität, Psychohygiene [sich um sich kümmern, Ausgleich, Maß und Ziel, ...])

_

Wie kann man Befindensäußerungen prüfen ?

Wir haben in unserer psychotherapeutischen Praxis den allgemeinen Grundsatz entwickelt, dass Werte - z. B. der Befindlichkeitsanalyse - zueinander und zur Lebenssituation der PatientIn passen müssen, ansonsten ist Vorsicht geboten und es sind besondere Prüfungen angesagt.

_

BA Befindlichkeitsanalyse in unserer psychotherapeutischen Praxis (angewendet von 1983 - 2024):

- Zusammenfassung-BA, Interpretations-Regeln.

- Vitalitäts-Skala (Ich-Stärke).

- Psychosomatische Belastungs-Skala.

- Gefühlsverhältnis-Skala.

- Lebenszufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

- Selbstzufriedenheits-Skala (Real und Anspruchsniveau).

Beschreibung der Skalen im einzelnen:

Ausblick: Übertragung der Daten auf Windows noch 2024 absehbar.

Zusammenfassung-BA: In der Befindlichkeitsanalyse (BA) wurden folgende Bereiche erfasst: Vitalität (Ich-Stärke, 20 Fragen bzw. 22); Psychosomatische Belastung (29 Items); Gefühlsverhältnis von 13 positiven und 13 negativen Gefühlen); Lebenszufriedenheit (34 Items je 17 real und 17 Anspruchsniveau mit 2 Gesamtschätzungen); Selbstzufriedenheit (40 Items je 20 real und 20 Anspruchsniveau mit 2 Gesamtschätzungen); zusätzlich wird die Validität der Angaben über die Selbstkritikskala (13 Items) geschätzt. Die Befindlichkeit wird also durch 20+29+26+36+42 = 153 Fragen bzw. Beantwortungen geschätzt, also ziemlich fundiert, differenziert und breit.

Interpretations-Regeln für

Befindlichkeitsdiagnose nach der Befindlichkeitsanalyse

Nach der Dissertation (1984), S. 31f (01-55-01) [korrigierte Darstellung]:

"Unter der Voraussetzung, daß die Werte zur Lebenssituation passen

und nicht mit Tendenzinteresse gerechnet werden muß, lauten die Prädikationsregeln

für "Gesundheit":

| Belastung/Krankheit | Befindlichkeits-Skala | Gesundheit |

| V < 16

PSB > 73 G+% < 60% LZµ < 60% SZµ < 60% |

Vitalität (Ichstärke) Psychosomatische Belastung

Gefühlsverhältnis Lebenszufriedenheit (µ) Selbstzufriedenheit (µ) |

V >= 16

PSB <= 73 G+% >= 60% LZµ >= 60% SZµ >= 60% |

Je weniger die Werte das jeweilige Kriterium erfüllen, desto stärker

kann dies als Belastung und Beeinträchtigung interpretiert werden.

Ob die globalen Gesundheitsmaße wirklich das leisten, was ihrem theoretischen

Ansatz zugrunde liegt, läßt sich einfach empirisch prüfen:

Wer alle Kriterien erfüllt, darf kein Symptom mehr haben."

_

Beschreibung

der Skalen im einzelnen (Quelle):

VS-Vitalitäts-Skala ("Ich-Stärke"). [BA-PDF-Download] Hier gibt es zwei Varianten: eine in den CST eingebaute mit 20 Items und eine in die Befindlichkeitsanalyse eingebaute mit 22 Items. Psychodynamisch kann man die VS als Ich-Stärken-Schätzung interpretieren, da 20 Lebenskennwerte abgefragt werden, die im allgemeinen dann positiv geglückt sind, wenn ein Mensch über genügend Ich-Stärke verfügt. Zugleich ist damit natürlich eine operationale Definition der Ich-Stärke gegeben: Lebenszufriedenheit; Selbstvertrauen; Widerstandskraft; Selbständigkeit (2 Items); Zuversicht; Selbstwertgefühl; Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten; Liebe, Anerkennung & Verständnis bekommen; echte Kontakte haben; Leistungsfähigkeit; Entspannungsfähigkeit; Lebenskraft (3 Items); Durchsetzungskraft; Zielgewißheit; Arbeitszufriedenheit; Lebensfreude; Wissen um die eigenen Grenzen. Die BA-Version erfaßt zusätzlich: Genußfähigkeit, Probleme anpacken. Statistisch hat sich ein Grenzwert von 14 / 20 Items für relativ Zufriedene und Gesunde ergeben. Die VS eignet sich sowohl zur Therapieplanung als auch zur validen Erfolgskontrollschätzung. Zur Summen-Score-Funktion (Kardinal-Skala) (Beweis Summen-Score-Funktion).

PSBS-Psychosomatische-Belastungs-Skala. [BA-PDF-Download] Hier werden 29 Items nach vier Häufigkeiten (Nie, Selten, Manchmal, Oft) erhoben, denen die Roh-Scores 0, 2, 5, 10 zugeordnet wurden (Sponsel In Vorbereitung b). Nicht selten äußern sich seelisch-geistige Konflikte in relativ psychosomatischer Symptombildung. Es werden erfaßt: Zittern, Erröten, Durchfall, Verstopfung, Schweißausbruch, Magenbeschwerden, Schwitzen, Herzklopfen, Herzschmerzen, Bauchschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, Erbrechen, Rückenschmerzen, Kreislaufstörungen, Atembeschwerden, Asthma, Erschöpfung, Verkrampfung, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Erkältungen, Krampfanfälle, Unruhe, Fieberhafte Infekte, Alpträume, Hautkrankheiten, Allergien, Sexuelle Beschwerden. Die Skala eignet sich sowohl zur Therapieplanung als auch zur Therapieerfolgskontrolle, speziell natürlich der psychosomatischen Belastung.

GVS-Gefühlsverhältnis-Skala. [BA-PDF-Download] Hier wurden 13 positive und 13 negative Gefühle und Stimmungen repräsentativ für den gesamten Gefühls- und Stimmungshaushalt ausgewählt und nach vier Häufigkeitskategorien (Nie, Selten, Manchmal, Oft) mit den Roh-Scores 0, 2, 5, 10 verrechnet. Es wird dann der relative Anteil der positiven Gefühle (G+%) am Gefühlsgesamt bestimmt, wobei die kriterienorientierte Normwertbereichserwartung zwischen 60 - 80 % liegt. Höhere Werte deuten eine ungewöhnlich geglückte Lebensphase, maniforme Prozesse oder eine ungewöhnlich starke Verleugnung negativer Affekte an. Die positiven Gefühle und Stimmungen: Freude, Wohlbehagen, Gute Laune, Liebe, Kraft, Vertrauen, Lust, Fröhlich, Zuversicht, Beschwingt, Zuneigung, Achtung, Stärke. Die negativen: Angst, Ärger, Hemmung, Wut, Mißtrauen, Traurig, Depression, Neid, Enttäuschung, Spannung, Haß, Ablehnung, Krankheitsgefühl. Die Skala eignet sich sowohl zur Therapieplanung als auch zur Therapieerfolgskontrolle, speziell natürlich der Gefühls- und Stimmungsverfassung. Die Idee wurde durch das Studium der Arbeiten von Flugel (1925) und der polnischen Emotionsschule um Reykowski (dt. 1973) gefördert.

SKS-Selbstkritik-Skala. [BA-PDF-Download] Mit der SKS werden traditionell allgemein menschliche Mängel und Schwächen erfragt. Als selbstkritisch gilt, wer die allgemein menschlichen Schwächen bei sich wahrnehmen und zugeben kann. Eine Piloterhebung wurde an 100 Fällen validiert. Die erhobenen Item-Sachverhalte sind: Ärger eingestehen; Geheimnisse haben; Fehler eingestehen; Aufschieben; Antipathien haben; Notlügen; Neid auf andere; Schlechte Laune; Gelegentlich faul; Zuweilen Unvernunft; Schadenfreude; Unwohl bei Kritik; Zuweilen Diplomatie. Befunde: Mit 11 Items wird in der Normgruppe ein PR von 81, in der Fallgruppe (ohne Maniforme) ein PR von 63 erreicht. PsychotherapiepatientInnen sind offenbar häufig skrupulöser, selbstkritischer, gewissens-belasteter (Überich-dominant).

LZS-Lebenszufriedenheits-Skala. [BA-PDF-Download] Der Ansatz beruht auf dem Tomanschen (1968, 1978) homöostatischen Motivationsmodell. Die simple Heilidee ist: Relativ gesunde und zufriedene Menschen werden keine oder weniger Symptome ausbilden. Also: der Zufriedenheitswert ist ein indirekter Indikator für wahrscheinliche oder tatsächliche Symptomproduktion. Damit muß sich ein Normwert bestimmen lassen, der als Globalmaß für Gesundheit taugt und auch zur Schätzung von Symptomverschiebungs-Risiken. Erhebt man über mehrere Bereiche, lassen sich auch Kompensations- und Ausgleichsmechanismen studieren. Das Verfahren ist mit 08 (SZS-Selbstzufriedenheits-Skala) im Rahmen meiner Dissertation sehr sorgfältig und ausführlich untersucht, dokumentiert und evaluiert worden. Zusätzlich zur realen Zufriedenheit wird außerdem das Anspruchsniveau miterhoben, so daß sich auch hieraus interessante Informationen gewinnen lassen. Erhoben wird auf einer natürlichen Prozent-Skala mit sieben verbalen Ausprägungsschätzungen nach 17 Lebensbereichen: Arbeit & Beruf; Freundschaften; Anerkennung; Geld & Besitz; Entspannung; Interessenverwirklichung; Einfluß & Geltung; Gesundheit; Liebe geben; Liebe bekommen; Sexuelle Erfüllung; Familienklima; Wohnen; Nachbarschaft; Selbstverwirklichung; Lebensqualität; Mitmenschen. Die Skala eignet sich sowohl zur Therapieplanung als auch zur Therapieerfolgskontrolle, und ganz speziell zur Kontrolle der interpsychischen Symptomverschiebung: In ökosozialen Systemen, in Familien und bei Paaren kann sie von mehreren Personen bearbeitet werden, hierbei darf der Zuwachs an Zufriedenheit einer Person nicht auf Kosten der Abnahme einer anderen gehen.

SZS-Selbstzufriedenheits-Skala.

[BA-PDF-Download] Während

die LZS viel mehr Komponenten einschließt, die einem das Leben "gibt"

(oder nicht), ist die SZS hauptsächlich auf das Selbst bezogen. Gewöhnlich

sind die SZS-Werte höher als die LZS-Werte. Das macht Sinn: wir sind

mit uns gewöhnlich zufriedener als mit der Welt und dem Leben. Manchmal

ist dieses Verhältnis invertiert und deutet ein spezifisch selbst-

und überkritisches Problem der PatientIn an. Es werden 20 wichtige

Dimensionen der realen Selbstzufriedenheit und das Anspruchsniveau erhoben:

Äußere Erscheinung; Sinnliche Genußfähigkeit; Positive

Gefühle zeigen; Negative Gefühle zeigen; Wünsche äußern;

Meinung ehrlich vertreten; Intelligenz; Wissen & Bildung; Berufliches

Können; Umgang mit Geld; Begabungen; Offenheit; Selbstvertrauen; Vertrauen;

Aktivität; Toleranz; Taktgefühl; Menschenliebe; Verantwortungsbereitschaft;

Sexuelle Lust.

_

Dokumentation

der bislang durchgeführten Befindlichkeitsanalysen (BA)

Derzeit läuft die Übertragung der Daten

in das Betriebssystem Windows mit ACCESS. Von Irmgard Rathsmann-Sponsel

liegen über 500 Befindlichkeitsanalysen zu Beginn der Psychotherapie,

Verlauf, z.B. bei Verlängerungsanträgen und Abschluss-Psychotherapieerfolgskontrollen

vor.

_

Ausblick

Die EDV-Veränderungen haben riesige technische

Transformations-Probleme mit sich gebracht. Das System wurde zunächst

auf der Alphatronic (Triumpf-Adler) entwickelt, wurde dann aufwändig

auf den Atari übertragen und seit einiger Zeit wird es für Windows

in ACCESS aufbereitet. Derzeit (August 2024) ist die Übertragung der

Daten weit fortgeschritten und wird wahrscheinlich dieses Jahr im Großen

und Ganzen fertig werden, so dass wieder detaillierte Auswertungen von

über 2500 Befindlichkeitsanalysen (BA) möglich sind.

https://www.sgipt.org/gipt/erleben/PdE/FB02/FB02-Befinden/ErlGAW-Befinden.htm

Der Einfluss des Befindens bei Bearbeitung des Fragebogens F02 zum Erleben [Quelle 23.07.2023]

Zusammenfassung-Einfluss-Befinden auf die Bearbeitung des Fragebogens

F02 zum Erleben

Einfluss des Befindens bei Bearbeitung auf die Mittelwerte der Nachvollziehbarkeit

der Fragen mit und ohne offene Fragen F11 (Anzahl Quellen des Erlebens)

und F19 (Erlebnisfähigkeit). Die Rechnung zeigt, dass Befinden bei

Bearbeitung einen deutlichen Einfluss auf die Nachvollziehbarkeitsmittelwerte

hat. Der Mittelwert der Mittelwerte mit den offenen Fragen F11 und F19

liegt mit Befinden gut (4) bei 1.883 und bei Befinden befriedigend (3)

oder geht (2) bei 1.705, das sind 0.178 Wertpunkte oder 9.46% weniger.

Noch deutlicher ist der Unterschied, wenn man die offenen Fragen F11 und

F19 herausnimmt. Der Mittelwert der Mittelwerte ohne die offenen Fragen

F11 und F19 liegt mit Befinden gut (4) bei 1.545 und bei Befinden befriedigend

(3) oder geht (2) 1.308, das sind 0.237 Wertpunkte oder 15.32% weniger.

_

Materialien Befinden und Befindlichkeit

Befinden

und Befindlichkeit in der deutschen Sprache

Anmerkung: finden und befinden.

- Duden (Abfrage 27.07.2024):

"seelischer Zustand, in dem sich jemand befindet"

Schüler-Duden (1980) Wissen von A-Z: Kein Eintrag "Befinden, Befindlichkeit".

Sprach-Brockhaus (1956): "ich be|finde (befand, habe befunden) es, beurteile erkenne: für gut befinden, nach Prüfung anerkennen. ich b. mich, 1) bin anwesend. 2) fühle mich (wohl, schlecht). das Befinden, -s, 1) Gesundheitszustand; Lebensgefühl: wie ist das Befinden), wie geht's? 2) Befund, Gutachten."

Grimm, Deutsches Wörterbuch Befinden (Abfrage 27.07.2024). Befindlichkeit (Abfrage 27.07.2024): "mhd. bevintlicheit, frnhd. befindlichheit, befindlichkeit. wohl im 16. jh. aufkommen u. sieg der heute allein üblichen form. zu befindlich adj. gebildet. anfangs ‘wahrnehmbarkeit spürbarkeit, (wohl)befinden’ u. daran anschließend ‘zustand, das existierende, das sosein’, seit der mitte d. 20. jhs. sehr häufig u. mit konnotationen wie ‘geisteszustand, existenz, selbstverständnis, empfindlichkeit’ verbunden, was wohl auf den Sprachgebrauch Heideggers zurückzuführen ist (vgl. Erben in: festschr. Munske [2000]171 ff.). vgl. auch befinden n.: ... [Gebrauchsbeispiele]"

Befindlichkeit in psychologischen Lexika, Wörter-, Handbüchern und Enzyklopädien (Alphabetisch sortiert)

_

- Zusammenfassung

psychologische Lexika, Wörter-, Handbücher und Enzyklopädien

Obwohl Befinden und Befindlichkeit ein außerordentlicher wichtiger Grundbegriff der Psychologie und Psychotherapie ist, ist der Begriff in 9 von 12 gar nicht eingetragen, 1 Verweise ohne Ziel (Städtler) und 1 unangemessene bis falsche Charakterisierung (Dorsch). Im Spektrum Lexikon der Psychologie finden sich zwar Einträge, aber keine grundlegenden Erörterungen. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass Befinden und Befindlichkeit in psychologischen Lexika und Wörterbüchern nicht als wichtige Grundbegriffe angesehen werden, ja meist nicht einmal erwähnt werden.

- Arnold/Eysenck/Meili

Lexikon der Psychologie (1976)

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

- RS: Zu meiner Verwunderung in beiden Bänden kein Eintrag Befinden,

Befindlichkeit.

- Dorsch Lexikon der

Psychologie (Online

Abruf 06.07.2024)

- "Befindlichkeit [engl. psychic condition/state, pl. sensitivities],

[EM, GES, KLI], bez. das subj. Empfinden von Emotionen und deren kogn.

Bewertung. Die emot. Komponente bezieht sich auf pos. und neg. Affekte,

die meistens kurzfristig das Wohlbefinden beeinflussen. Die kogn. Komponente

umfasst sowohl die globale als auch enger umschriebene Lebenszufriedenheit.

Die Begriffe Befindlichkeit, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit sind

nicht klar voneinander abgegrenzt. Befindlichkeitsskalen (z. B. die Befindlichkeits-Skala

Bf-SR) sind zeitökonomische Erhebungsverfahren, die mit Adjektiv-Paaren

(z. B. froh > schwermütig oder gesellig > zurückgezogen) die

momentane psych. Befindlichkeit erfassen. Es wird damit das gesamte Spektrum

normaler und pathologischer Veränderungen des Wohlbefindens abgebildet.

Diagn. Instrumente, die zur Erfassung von der Befindlichkeit eingesetzt

werden, sind im Verzeichnis diagn. Verfahren in Anhang II aufgeführt."

- RS: Die Einengung auf "subj. Empfinden von Emotionen" ist weder vernünftig

noch nachvollziehbar. Emotionen werden gefühlt, nicht empfunden. Die

Charakteristik ist unbrauchbar und das Thema nicht verstanden.

- Befindlichkeitsskala

(Bf-SR) Dorsch

Online Abruf 26.07.2024:

"2011, D. von Zerssen & F. Petermann, [DIA, GES, KLI]. AA Jugendliche und Erwachsene im Altersbereich von 14 bis 90 Jahren. Einzel- oder Gruppensetting. Einsatz in der Psychiatrie, Klinischen Ps., med. Versorgung sowie in der Forschung. Die Befindlichkeitsskala (Bf-SR) dient der Erfassung der momentanen psych. Befindlichkeit, wobei das gesamte Spektrum normaler und pathologischer Veränderungen des Wohlbefindens abgebildet werden kann. Das Messinstrument ist störungsübergreifend bei den verschiedensten Pat.gruppen (körperliche oder psych. Störungen) sowie bei gesunden Personen einsetzbar. Die Skala kann wiederholt angewendet werden (bspw. i. R. der Therapiekontrolle), um Befindlichkeitsänderungen zu objektivieren. Es stehen zwei Parallelformen (Bf-SR und Bf-SR’) zur Verfügung, die jew. 24 Paare von Eigenschaftswörtern beinhalten. Die Aufgabe besteht darin anzukreuzen, welche der beiden Eigenschaften dem eigenen gegenwärtigen Zustand am ehesten entspricht. Normierung: Für beide Parallelformen stehen bevölkerungsrepräsentative Normen (PR, T-Wert, Stanine) für den Altersbereich 14–90 Jahre zur Verfügung (Bf-SR: N = 1235 / Bf-SR’: N = 1269). Bearbeitungsdauer: Die Durchführungszeit beträgt etwa 5–7 Min., die Auswertungszeit etwa 5–7 Min.

Fröhlich Wörterbuch zur Psychologie, 20. A., (1994)

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

Giese Wörterbuch

der Psychologie (1921)

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit, auch

nicht im Sachregister.

Hehlmann Wörterbuch der Psychologie, 3. A. (1965)

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

Michel, Christian & Novak, Felix (1990) Kleines Psychologisches Wörterbuch. Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe. Freiburg: Herder.

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

Rexilius, Günter & Grubitzsch, Siegfried (1981) Handbuch psychologischer Grundbegriffe. Mensch und Gesellschaft in der Psychologie. Reinbek: Rowohlt.

- RS: Kein Eintrag, auch nicht im Sachregister.

Spektrum Lexikon der Psychologie (Abruf 27.07.2024). Mehrere Einträge:

Befindlichkeit: "psychophysischer Allgemeinzustand (z.B. Gereiztheit, Erregtheit, Müdigkeit), der sich aus Selbstbeschreibungen oder Erlebnisaussagen erschließen läßt."

Befindlichkeitsfragebogen: "3-Skalen-Version der Eigenschaftswörterliste (EWL), vollstandardisiertes Verfahren zur Selbstbeurteilung erwachsener Probanden. Der Fragebogen stellt eine gekürzte und faktorenanalytisch neu generierte Version der EWL da. Er dient wie die EWL als mehrdimensionales Verfahren zur Erfassung zeitlich begrenzten (aktuellen) Befindens aufgrund von 28 zufällig angeordneten Eigenschaftswörtern, die auf die folgenden drei Skalen aufgeteilt sind: 1) Aktiviertheit versus Desaktiviertheit, Trägheit, Müdigkeit, 2) Gehobene versus gedrückte Stimmung, 3) emotionale Gereiztheit bzw. Abgespanntheit, Ärger, Erregtheit. Die Beantwortung erfolgt auf einer 4-Punkte-Skala (von 1 = "überhaupt nicht" bis 4 = "sehr") im Hinblick darauf, wie man sich momentan fühlt."

_

Städtler Lexikon der Psychologie (1998)

- RS: Enthält den Eintrag "Befindlichkeitsbewusstsein" mit Verweis

auf Ichbewusstsein. Dort finde ich "Befinden" und keine Befindlichkeit"

_

Psychotherapie Lexika und Wörterbücher (alphabetisch sortiert)

Benesch, Hellmuth (1995) Enzyklopädisches Wörterbuch Klinische Psychologie und Psychotherapie. Weinheim: Beltz.

- RS: Zu meiner Verwunderung kein Eintrag Befinden, Befindlichkeit.

- RS: Kein Eintrag Befinden / Befindlichkeit, auch nicht Online (Abfrage

27.07.2024)

Linden, Michael & Hautzinger, Martin (1981, Hrsg.) Psychotherapiemanual. Sammlung psychotherapeutischer Techniken und Einzelverfahren. Berlin: Springer.

- RS: Ein Eintrag im Sachregister "Befindlichkeitsveränderung 283";

bloße Erwähnung.

Möller,

Hans-Jürgen (1981, Hrsg). Kritische Stichwörter Psychotherapie.

München: Funk.

- RS: Kein Eintrag Befinden / Befindlichkeit.

Stumm, G. & Pritz, A. (1999, 2007) Wörterbuch der Psychotherapie. Berlin: Springer. Darin Walter Fritzsch:

"Befindlichkeit (> Daseinsanalyse). Spielt eine gewichtige Rolle im daseinsanalytischen Neurosenverständnis. Für den Renaissance-Humanismus war das Herz der Raum des schöpferischen Handelns, welches Aristoteles als in der Schwermut stehend erachtete. Dem Ingenium sind die Gelassenheit zu den Dingen, ihre Zusammengehörigkeit und Stimmigkeit zu eigen. Im Althochdeutschen kennzeichnete neben „herza“ und „sela“ das „muot“ jenes Zumutesein. Es meint das Gemüt als den Quell der Beherztheit, der Entschlossenheit des >Daseins zu sich selbst. Die Befindlichkeit zählt nach Heidegger zu den > „Existenzialien“, ist also ontologischer Natur; in ihr gründen alle (ontischen) Stimmungen und Verstimmungen. Dies bedeutet auch eine Abkehr von der naturwissenschaftlichen Ursachenlehre, wonach Stimmungen, Stimmigkeit und Verstimmung bestimmten Gehirnregionen zuerkannt werden. Vielmehr ist das Dasein immer schon von Grund aus gestimmt, durch die Stimmung hinausgetragen in die Ausgesetztheit seiner > Ek-sistenz und durchstimmt von dem Offenständigsein in seinen > Weltbezügen. Dies ist für die Daseinsanalyse von Bedeutung, gibt es doch keinen Weltbezug, der nicht so oder anders gestimmt wäre. Sogar die fahle „Ungestimmtheit“ etwa in der Langeweile, ist immer eine „Gestimmtheit“. Die Befindlichkeit charakterisiert gleichursprünglich mit der >Sprache und dem Verstehen die Erschlossenheit des In-der-Welt-seins. Sie ist die genuine Art und Weise im Sinne einer Melodie, die für das Dasein den Ton angibt. Darin liegt das Wesen sowohl der Ergriffenheit und Betroffenheit als auch der Verstimmung und der Umstimmung, in der der Sinn des therapeutischen Handelns liegt. So kommen der Grundstimmung der Angst und der Langeweile im psychotherapeutischen Geschehen der Rang der ausgezeichneten Erschlossenheit zu. In der >Angst offenbart sich die Sorge (> Fürsorge) um das Dasein; sie ermöglicht das Freisein für das eigenste Seinkönnen. Die tiefe Langeweile offenbart die Hingehaltenheit und Leergelassenheit, das Hingezogensein und Gebanntsein in den Augenblick."

- RS: Interessant, aber zu speziell auf die Daseinsanalyse und Heidegger

bezogen und nicht allgemein.

Befindlichkeit in einigen Fachwerken zur Psychotherapie

- Grawe, Klaus

(2004) Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

- Im Sachregister kein Eintrag "Befinden" oder Befindlichkeit.

- Nur ein Eintrag im Sachregister: "Befindensänderung, Sucht"

Medizin, Psychopathologie, Psychiatrie

- Barz, Helmut

(1986) Psychopathologie und ihre psychologischen Grundlagen. Bern:

Huber.

- RS: Kein Eintrag im Sachregister.

- RS: Kein Eintrag im Sachregister.

- _

- Peters,

Uwe Henrik (1997). Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie

Mit

einem englisch-deutschen Wörterbuch als Anhang. München: Urban

& Fischer.

- "Befinden (n). Bezeichnung für die subjektive Seite eines körperlich-seelischen

Allgemeinzustandes, in dem sich ein Mensch befindet oder in dem er gefunden

wird, wobei den Lust-, Unlustgefühlen, der emotionalen Getöntheit

und den vitalen -» Leibgefühlen eine besondere Bedeutung zukommt.

fr: etat; e: condition, emotional state."

"Befindlichkeit (f). (M. HEIDEGGER). Das grundlegende Sichbefinden,

die zentrale, nicht in Gefühle oder Stimmungen differenzierte Gestimmtheit,

durch die sich der Mensch in seinem Verhalten getragen und bestimmt erlebt,

die aber von ihm nicht beherrschbar ist. Stellt ein Grundgeschehen, ein

»fundamentales Existential« des menschlichen Daseins dar.

fr: sentiment existentiel; e: existential orientation."

- RS: Kein Eintrag befinden, Befindlichkeit, auch nicht im Sachregister.

Scharfetter, Christian (1976) Allgemeine Psychopathologie. Stuttgart: Thieme.

- RS: Kein Eintrag befinden, Befindlichkeit, auch nicht im Sachregister.

Psychoanalyse und Tiefenpsychologie

- Laplanche, J. & Pontalis, J. B. (dt.

1973, orig. 1967) Das Vokabular der Psychoanalyse. 2 Bde. Frankfurt:

Suhrkamp.

- RS: Kein Eintrag befinden, Befindlichkeit, auch nicht im Sachregister.

Nagera, H. (dt. 1976, orig. 1969, Ed.) Psychoanalytische

Grundbegriffe. Frankfurt: Fischer.

- RS: Kein Eintrag befinden, Befindlichkeit, auch nicht im Sachregister.

Samuels,

A., Shorter, B., Plaut, F. (dt. 1991, orig. 1986) Wörterbuch Jungscher

Psychologie. München: dtv (Kösel).

- RS: Kein Eintrag befinden, Befindlichkeit, auch nicht im Sachregister.

Datenbanken und Wissenschaftsportale

- Psyndex (Abfrage 26.07.2024)

Die Suche nach "Befindlichkeit" führt zu 2182 Treffern.

DeGruyter (Abfrage am 27.07.2024) Die Suche nach "Befindlichkeit" führt zu über 10.000 Treffern. Die Rubrik Psychologie wird nicht angeboten. Im Bereich Sozialwissenschaften 1928 Treffer.

Springer (Abfrage am 27.07.2024): Die Suche nach "Befindlichkeit" führt zu über 10.000 Treffern, im Bereich Psychologie 1544 Treffer..

Universitätsbibliothek

FAU Erlangen (Abfrage 27.07.2024):

Abfrage 27.07.2024 Titelzeile "Befinden" 265 Treffer.

Abfrage 27.07.2024 Titelzeile "Befindlichkeit" 75 Treffer.

- PsycInfo

- Google Übersetzer (Abfrage 27.07.2024): befinden,

Befindlichkeit - to be, to be in a state of mind

DeepL (Abfrage 27.07.2024): befinden, Befindlichkeit - are, state of mind.

_

Ende Befinden/Befindlichkeiten

in der Sprache, Wörterbüchern und Lexika

_

_

ChatGPT (hier nur die Zusammenfassungen)

- Befinden ist ein sehr allgemeiner Begriff, der in der Medizin und in den Psychowissenschaften eine sehr wichtige Rolle spielt. Gibt es eine allgemeine oder auch besondere Befindensforschung? Ist man sich überhaupt über den Begriff hinreichend einig? Und was, gegebenenfalls, ist der aktuelle Stand der Befindensforschung?

- Ist die Unterscheidung Begriff und Grundbegriff sinnvoll? Wofür? Unterschieden und Gemeinsamkeiten?

- Ist "Befinden" ein Begriff oder ein Grundbegriff?

- Mir fällt auf, dass bei Begriffserklärungen häufig die Erklärung nur auf andere, neue Begriffe verschoben wird. Erklärt man etwa einen Grundbegriff für einen zentralen, so hat man Grund auf zentral verschoben.

- Könnte man in diesem Zusammenhang auch von "Begriffsverschiebebahnhöfen" sprechen? Statt zu erklären, wird nur verschoben.

- Ist etwas über die Hirnregionen bekannt, die für die Befindlichkeit zuständig sind?

- Gibt es eine Stelle im Gehirn, die die Resultierende der einzelnen Befindlichkeiten zusammenfasst und in ein Urteil abbildet, wie z.B. "gut" oder "schlecht"?

- Gibt es genetische Einflüsse auf die Befindlichkeit? Seit wann?

ChatGPT-Z1-Befinden

ist ein sehr allgemeiner Begriff, der in der Medizin und in den Psychowissenschaften

eine sehr wichtige Rolle spielt. Gibt es eine allgemeine oder auch besondere

Befindensforschung? Ist man sich überhaupt über den Begriff hinreichend

einig? Und was, gegebenenfalls, ist der aktuelle Stand der Befindensforschung?

"Fazit Der Begriff "Befinden" bleibt aufgrund seiner Vielschichtigkeit

und Kontextabhängigkeit ein komplexes und breit gefächertes Forschungsfeld.

Trotz der Unterschiede in den Definitionen und Ansätzen ist ein zunehmendes

Verständnis und eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Disziplinen

zu beobachten, die gemeinsam daran arbeiten, das subjektive Wohlbefinden

zu erfassen, zu verstehen und zu fördern."

ChatGPT-Z2-Ist

die Unterscheidung Begriff und Grundbegriff sinnvoll? Wofür? Unterschieden

und Gemeinsamkeiten?

"Fazit: Die Unterscheidung zwischen Begriff und Grundbegriff

ist nützlich, um das Verständnis und die Struktur von Theorien

und Wissensgebieten zu verbessern. Sie hilft, fundamentale Konzepte zu

identifizieren, die für das weitere Lernen und die Anwendung wesentlich

sind. Diese Differenzierung erleichtert es, komplexe Sachverhalte zu ordnen

und klarer zu kommunizieren."

ChatGPT-Z3-Ist

"Befinden" ein Begriff oder ein Grundbegriff?

"Fazit Die Einstufung von "Befinden" als Begriff oder Grundbegriff

hängt vom jeweiligen Kontext ab:

- Begriff: In alltäglichen und spezifischen Kontexten ist "Befinden" ein Begriff, der einen bestimmten Zustand oder eine bestimmte Art von Gefühl beschreibt.

- Grundbegriff: In theoretischen und wissenschaftlichen Kontexten, besonders in der Psychologie und Philosophie, könnte "Befinden" als Grundbegriff angesehen werden, da es grundlegende Aspekte des menschlichen Erlebens und der Existenz betrifft.

ChatGPT-Z4-Mir

fällt auf, dass bei Begriffserklärungen häufig die Erklärung

nur auf andere, neue Begriffe verschoben wird. Erklärt man etwa einen

Grundbegriff für einen zentralen, so hat man Grund auf zentral verschoben.

"Fazit Die Verschiebung von Erklärungen auf andere Begriffe

ist ein unvermeidbarer Teil des menschlichen Denkens und der Sprache. Es

gibt jedoch verschiedene Ansätze und Methoden, um dieses Problem zu

minimieren und Begriffe so klar wie möglich zu definieren. Die Akzeptanz

von grundlegenden oder primitiven Begriffen als Basis für weitere

Definitionen ist dabei oft notwendig und hilfreich.

ChatGPT-Z5-Könnte

man in diesem Zusammenhang auch von "Begriffsverschiebebahnhöfen"

sprechen? Statt zu erklären, wird nur verschoben.

"Fazit Die Metapher des "Begriffsverschiebebahnhofs" ist eine

treffende Beschreibung für das Problem, dass Begriffsdefinitionen

oft nur zu anderen erklärungsbedürftigen Begriffen führen.

Sie verdeutlicht die Herausforderungen bei der Begriffsdefinition und kann

dazu beitragen, das Verständnis für die Komplexität und

Vernetzung von Konzepten zu schärfen. Durch die Anwendung verschiedener

Strategien und Ansätze kann dieses Problem jedoch adressiert und teilweise

gelöst werden."

ChatGPT-Z6-Ist

etwas über die Hirnregionen bekannt, die für die Befindlichkeit

zuständig sind?

"Ja, die Hirnregionen, die für die Befindlichkeit (allgemeines

Wohlbefinden, Emotionen und Stimmungen) zuständig sind, sind gut erforscht.

Diese Regionen arbeiten oft zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Einige der wichtigsten Hirnregionen sind: 1. Limbisches System ...;

2. Präfrontaler Kortex ...; 3. Nucleus accumbens ...; 4. Insula (Inselrinde)

...; 5. Hypothalamus ...; 6. Serotonerge und dopaminerge Systeme ... Diese

Hirnregionen und Systeme arbeiten zusammen, um unsere Befindlichkeit zu

regulieren, indem sie emotionale, kognitive und körperliche Prozesse

integrieren. Störungen in diesen Bereichen können zu verschiedenen

psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und anderen

Stimmungsschwankungen führen."

ChatGPT-Z7-Gibt

es eine Stelle im Gehirn, die die Resultierende der einzelnen Befindlichkeiten

zusammenfasst und in ein Urteil abbildet, wie z.B. "gut" oder "schlecht"?

"Es gibt keine einzelne Hirnregion, die isoliert eine "Resultierende"

der Befindlichkeiten bildet und in ein einfaches Urteil wie "gut" oder

"schlecht" übersetzt. Vielmehr ist es ein komplexes Netzwerk von Hirnregionen,

das zusammenarbeitet, um solche Urteile zu fällen. ... Das resultierende

Urteil über "gut" oder "schlecht" ist daher das Produkt einer dynamischen

Interaktion zwischen diesen verschiedenen Hirnregionen und Netzwerken."

ChatGPT-Z8-Gibt

es genetische Einflüsse auf die Befindlichkeit? Seit wann?

"Ja, es gibt signifikante genetische Einflüsse auf die Befindlichkeit.

Forschungen haben gezeigt, dass die genetische Veranlagung eine wichtige

Rolle dabei spielt, wie Menschen ihre Emotionen und ihr allgemeines Wohlbefinden

erleben und regulieren. Diese genetischen Einflüsse sind seit langem

Gegenstand der Forschung. ... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

genetische Einflüsse eine bedeutende Rolle bei der Befindlichkeit

spielen und dass diese Einflüsse seit langem untersucht werden. Die

Forschung hat sich von grundlegenden familiären und Zwillingsstudien

zu komplexeren molekularen und genomweiten Analysen entwickelt."

Signierungen und Signierungssystem

Checkliste definieren

Bisher ausgearbeitete Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens.

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Zitierstil

Literatur (Auswahl)

- Abele-Brehm A., Brehm W. (1986) Zur Konzeptionalisierung und Messung der Befindlichkeit. Die Entwicklung der Befindlichkeitsskalen (BFS). Diagnostica 32 (1986) 3, 209-228. [H00/PHS.A-I 745[32]

- Abele, Andrea, Becker Peter (1991, Hrsg.) Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik. Weilheim: Juventa

- Achelis, J. D., Ditfurth, Hoimar von (1961, Hrsg.) Befinden und Verhalten; verhaltensphysiologische und anthropologische Grundlagen der Psychopharmakologie. Starnberger Gespräche (1st : 1960). Stuttgart: G. Thieme.

- Ankenbrand, Sebastian (2021) Effekte der nicht-invasiven, aurikulären Vagusnervstimulation auf Befindlichkeit, Kognition und Herzratenvariabilität. Würzburg: Dissertation [Online]

- Bauer, Rita (2010) Belastungen, Kontrollüberzeugungen, Bewältigungsverhalten, Befindlichkeit unter Medikation, Behandlungszufriedenheit und Lebensqualität von Patienten in stationärer Behandlung und ihren Angehörigen: eine Analyse wechselseitiger Bedingungen bei Patienten mit Schizophrenie, bipolar affektiven Störungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. [Online Volltext]

- Biesenecker-Fjornes, Regina (1987) Behandlungsergebnisse mit dem autogenen Training: eine katamnestische Studie; Einfluß des autogenen Trainings auf Stimmung und Befindlichkeit. Dissertation MedFak Universität Würzburg.

- Buck, Catrin (2009) Befindlichkeit, Paarbindungsverhalten und Emotionsregulation im Übergang zur Mutterschaft: eine Untersuchung im Rahmen der Erlanger Partner und Parent Study (EPPS) [UB FAU 04PA90/CZ 9000.009 B922 nicht ausleihbar]

- Bullrich, Kurt (1981) Atmosphäre und Mensch. Frankfurt: Umschau.

- Daunderer, Max (1990-2006) Handbuch der Umweltgifte. Klinische Umwelttoxikologie für die Praxis. 7 Bde., 86 Ergänzungslieferungen. Landsberg am Lech: ecomed.

- Dieckmann, A., Jaeger, C. (1996). Umweltsoziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Eynern, Peter von (1975) Mensch und Wetter. Wie Wetter entsteht, vorhergesagt wird und Einfluß auf das Befinden des Menschen nimmt. München: Heyne.

- Fischer, Manfred (1995). Stadtplanung aus Sicht der Ökologischen Psychologie. Weinheim: Beltz.

- Fließ, Wilhelm (1923). Der Ablauf des Lebens. Grundlegung einer exakten Biologie. Leipzig: Deuticke.

- Gäbhard-Neumann-Mangoldt, Bettina (1995) Innerfamiliäre Beziehungen und kindliche Befindlichkeit: eine Pilotstudie über Familien, die sich über die elterliche Sorge bzw. das Umgangsrecht gerichtlich auseinandersetzen. München: LMU

- Grigo, Bruno (1987) Über den Einfluß einer anästhesie-bedingten hypovolämischen Blutdrucksenkung auf die neurootologische Befindlichkeit. Würzburg: Dissertation.

- Gauquelin, Michel (dt. 1973, fr. 1967) Wetterfühlig. Einfluß des Klimas auf die Gesundheit. Rüschlikon-Zürich: Müller.

- Haber, Heinz (1971) Unser Wetter. Stuttgart: dva.

- Härle, Carola (2005) Einfluss von normobarer Hypoxie auf die Gesundheit : Auftreten der akuten Höhenkrankheit, Veränderungen der Befindlichkeit und physiologische Anpassungsmechanismen. Dissertation MedFak LMU München.

- Hardtwig, Wolfgang; Winkler, Heinrich August (1994) Deutsche Entfremdung: zum Befinden in Ost und West. München: C.H. Beck

- Haenselt, Roland (1989) Beziehungen zwischen der Befindlichkeit alter Menschen in Heimen und Persönlichkeitszügen ihrer nächststehenden jüngeren Angehörigen: eine empirisch psychometrische Studie mit ausgew. Bewohnern zweier Hamburger Altenheime. O? V?

- Hellpach, Willy (1923, 3. A.). Geopsychische Erscheinungen. Leipzig: Engelmann.

- Hellpach, Willy (1941) Das Wellengesetz unseres Lebens. Hamburg: Wegener.

- Hellpach, Willy (1952). Mensch und Großstadt. Stuttgart: Enke

- Holler, Peter (1990) Auswirkungen von berufsbedingter Lösemittelexposition auf Befindlichkeit und geistige Leistungsfähigkeit: eine Querschnittuntersuchung an Hausmalern und Kontrollpersonen aus der Baubranche. Dissertation MedFaK FAU Erlangen Nürnberg.

- Horn, Martin (2009) Depressive Symptome, Störungen der Befindlichkeit und Beeinträchtigung des Alltagslebens unter einer adjuvanten Therapie maligner Melanome mit Interferon-alpha. Dissertation Med.Fak. München.

- Ittelson, William H., Proshansky, Harold M. & Rivlin, Leanne G. (dt. 1974, engl. 1974). Einführung in die Umweltpsychologie. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Kasper, Siegfried (1991) Jahreszeit und Befindlichkeit in der Allgemeinbevölkerung Eine Mehrebenenuntersuchung zur Epidemiologie, Biologie und therapeutischen Beeinflußbarkeit (Lichttherapie) saisonaler Befindlichkeitsschwankungen. Mit 20 Abbildungen und 22 Tabellen. Berlin: Springer.

- Költzow, Reinhard (1985) Herzfrequenzkoalitionen und Befindlichkeit bei Teilnehmern einer Gruppenpsychotherapie: e. methodenorientierte soziophysiolog. Verlaufsstudie. München: Profil

- König, Herbert L. (1987) Wetterfühligkeit , Feldkräfte, Wünschelruteneffekt. Der Mensch im Einfluß elektromagnetischer Energieformen. Ungekürzte Sonderausgabe des Werkes "Unsichtbare Umwelt". München: Moos & Partner.

- Krause, Christina, Wiesmann, Ulrich , Hannich, Hans-Joachim (2004) Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern. Lengerich [u.a.] Pabst Science Publ.

- Kreutz, Henrik (1980) Studentische Rolle und Lebensweise, emotionale Befindlichkeit. Hannover: V?

- Kreutz, Henrik (1980) Selbsteinschätzung, Identität und emotionale Befindlichkeit /2: Tabellenband. Hannover: V?

- Kuhn, Michael (1989, Hrsg.) Föhnstudien. Darmstadt: WBG.

- Kügler, Hermann (1975) Medizin-Metereologie nach den Wetterphasen. München: Lehmanns.

- Leitgeb, Norbert (1990) Strahlen, Wellen, Felder. Ursachen und Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Reihe Wissenschaft für Alltag. München/Stuttgart: dtv/ Thieme.

- Lüdecke-Plümer, Sigrid (1991) Emotionale Befindlichkeit im Kontext von Lernen, Denken, Handeln in komplexen ökonomischen Situationen : am Beispiel der kaufmännischen Berufsfachschule. Göttingen: Verlag: Seminar für Wirtschaftspädagogik der Georg-August-Univ.

- Menninger-Lerchenthal, E. (1960). Periodizität in der Psychopathologie (Neuro- und Allgemeinpathologie). Wien: Maudrich.

- Mohr, Gisela (1997) Erwerbslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit und psychische Befindlichkeit. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang

- Nehmer, Christina (2009) Der Serum-Homocysteinspiegel im Tagesverlauf und seine Korrelation mit der psychischen Befindlichkeit bei gesunden Probanden [UB-FAU Microfiche H05/2009 K 69]

- Niebauer, Thomas (1997) Urinsteroidexkretion und psychische Befindlichkeit bei Patienten mit primärer und sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz mit und ohne Cortisol-Substitutionstherapie [UB FAU Mikrofiche-Ausg. H05/98 K 374]

- Nitsch, J. R. Die Eigenzustandsskala (EZ-Skala) – Ein Verfahren zur hierarchisch-mehrdimensionalen Befindlichkeitsskalierung. In: J. R. Nitsch, I. Udris (1976, Hrsg.) Beanspruchung im Sport. Beiträge zur psychologischen Analyse sportlicher Leistungssituationen. Bad Homburg: Limpert 1976, S. 81-102

- Randolph, T. G. & Moss, R. W. (1986). Allergien: Folgen von Umweltbelastung und Ernährung. Karlsruhe: Müller.

- Ratcliffe, John A. (1970) Sonne, Erde, Radio. Die Erforschung der Ionosphäre. Kindlers Universalbibliothek. München: Kindler.

- Reich, Karin Michela (2015) Kurzfristige psychische und physiologische Effekte unterschiedlicher physischer Aktivität : eine Untersuchung zu den Effekten verschiedener Bewegungsformen auf Körper und Befindlichkeit bei gesunden Personen. Dissertation FAU Erlangen-Nürnberg.

- Rensing, Lutger (1973). Biologische Rhythmen und Regulation. Jena: G. Fischer.

- Rose, Wulf-Dietrich (1990) Elektrosmog Elektrostreß Strahlung in unserem Alltag und was wir dagegen tun können. Ein Ratgeber. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

- Peel, R. (1982). Wer wohnt wo? Zur Psychologie des Wohnzimmers. Psychologie heute 3/84, 36.

- Pointinger, Albert (1989) Ausdruck von Befindlichkeit mittels gemalter Bilder

- Rösel, Manfred (1975) Conditio Humana: idealtypisierende Antworten der Kulturwissenschaften auf die Frage nach der "Befindlichkeit" des Menschen. Meisenheim am Glan: Hain.

- Roszak, T. (1994). Ökopsychologie. Der entwurzelte Mensch und der Ruf der Erde. Stuttgart: Kreuz.

- Runow, K.-D. (1994). Klinische Ökologie. Stuttgart: Hippokrates (2. Aufl.).

- Rutscheidt, Franz R. (1995) Die Wirkung einer Prämedikation mit Analgetika auf die präoperative Befindlichkeit: vergleichende Untersuchung mit Fentanyl, Piritramid und dem Benzodiazepin Midazolam. Maschinenschr.

- Schlipköter, H.-W. & Beyen, K. (1990). Gesundheit und Umwelt. Berliner Ärzte, Heft 6, 39-42.

- Schneider-Düker, Marianne (1973) Psychische Leistungsfähigkeit und Ovarialzyklus : Beziehungen zwischen Konzentrationsleistung, Aktivierung und subjektiver Befindlichkeit. Bern [u.a.]: Lang

- Schubert, Venanz (1987, Hrsg.). Der Raum. Raum der Menschen. Raum der Wissenschaft. Wissenschaft und Philosophie. Interdisziplinäre Studien Bd. 4. Sant Ottilien: EOS.

- Selye, H. (1953). Einführung in die Lehre vom Adaptationssyndrom. Stuttgart: Thieme.

- Sembill, Detlef (1992): „Problemlösefähigkeit, Handlungskompetenz und emotionale Befindlichkeit?: Zielgrößen forschenden Lernens“. Göttingen u.a: Hogrefe, Verl. für Psychologie.

- Siregar, Djalintong (1986) Der Einfluß meteorologischer Vorgänge auf die allgemeine Befindlichkeit: e. Vergl. zwischen Gesunden u. seel. Kranken. [2Mfch. UB FAU H05/87 K 816.]

- Sponsel (1983f) CST-SYSTEM Handbuch

- Interpretation Befindlichkeitswerte

- Interpretation Vitalität 06-03-0010-01 bis 02

- Interpretation der Psychosomatischen Belastung 06-04-0010-01 bis 02

- Interpretation der Gefühlsverhältnis-Skala 06-05-0010-01 bis 02

- Interpretation der Zufriedenheits-Skalen 06-7,8-0010-01 bis 02

- Interpretation der Zufriedenheits-Skalen im Rahmen der Befindlichkeits-Analyse 06-7,8-0050-01 bis 08

- Interpretationsregeln 06-Befindlichkeit (3,4,5,6,7,8)-0010-01

- Fallstudien Befindlichkeitsanalyse (BA):

- CST-SYSTEM Gruppe 7 Einzelfallstudien

- CST-SYSTEM Gruppe 8 Forschung

- 08-02,3,4.5---Schizophrene-01-01 bis 12

- Der Zuf13-Versuch: können die Gesamtzufriedenheiten aus den Einzelwerten geschätzt werden?

- Stemmer-Lück, Magdalena (1980) Die Behandlungsindikation bei Straffälligen: eine Studie zur Klassifizierung nach Kriterien der subjektiven Befindlichkeit. Göttingen: Schwartz

- Vollmar, Astrid Stefanie (1993) Phototherapie bei nichtsaisonaler endogener Depression: Einflüsse auf die Befindlichkeit und das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH). Maschinenschr.

- Wachsmuth, Guenther (1952). Erde und Mensch. Ihre Bildkräfte, Rhythmen und Lebensprozesse. Konstanz: Christiani.

- Wichmann, H.-E. & Schlipköter, H.-W. (1990), Kindliche Atemwegserkrankungen und Luftschadstoffe. Deutsches Ärzteblatt, 87 (34/35), 2537-2558.

- Wolf, Angelika (1996) Die gesellschaftliche Konstruktion von Befindlichkeit: ein Sammelband zur Medizinethnologie. Berlin: VWB, Verl. für Wiss. und Bildung

- Wortmann, Hans (1995) Medizinische Untersuchung zur Circadianrhythmik und zum Verhalten bei Überwinterern auf einer antarktischen Forschungsstation. Bremerhaven: Verlag: Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung.

Links (Auswahl: beachte)

- Befindlichkeitsanalyse (BA):

- BA-Fragebogen-PDF.

- BA-Kurzbeschreibung der einzelnen Skalen:

- 03 VS Vitalitäts-Skala (Ich-Stärke).

- 04 PSBS Psychosomatische Belastungs-Skala.

- 05 GVS Gefühlsverhältnis-Skala.

- 06 SKS Selbstkritik-Skala.

- 07 LZS Lebenszufriedenheits-Skala.

- 08 SZS Selbstzufriedenheits-Skala.

- Der Zuf13-Versuch: können die Gesamtzufriedenheiten aus den Einzelwerten geschätzt werden?

- Ergehen: Wie geht es Ihnen?

- Der Einfluss des Befindens auf die Bearbeitung des Pilot-Fragebogens-Erleben FB02.

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Psychotherapieerfolgskontrolle. Sie wurde in unserer Praxis wie folgt konzipiert: (1) Allgemeine Exploration zur Therapie, ihrem Verlauf und ihrem Ergebnis; Therapiezielkontrolle (die zu Beginn der Therapie erhoben wurden); Befindlichkeitsanalyse (BA).

__

Standort: Definition und definieren des Befindens.

*

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Befinden (Standort), Denken: Definitionsseite, Hauptseite; Energie, Fühlen, Handeln-Machen-Tun; Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * ist-Bedeutungen * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * .: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definition und definieren des Befindens IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I03-Befinden/Befinden.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 21.09.2024 irs Rechtschreibprüfung

LitListe / 29.07.2024 irs Rechtschreibprüfung und überflogen

_

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

21.09.2024 irs Rechtschreibprüfung LitListe

31.07.2024 Der Einfluss des Befindens bei Bearbeitung des Fragebogens F02 zum Erleben.

30.07.2024 LitListe ergänzt.

29.07.2024 irs Rechtschreibprüfung und überflogen.

29.07.2024 Verlaufstendenz: gleichbleibend - wechselhaft - steigend - fallend - um einen Trend fluktuierend; Erg.

28.07.2024 Grundversion ins Netz.

00.07.2024 Ausarbeitungen.

18.07.2024 angelegt.