(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=11.09.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 15.02.25

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Wahrnehmen Grund-, Haupt-. Neben-, Hilfsbegriffe und Modelle _Datenschutz _Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Wahrnehmung und hier speziell zum Grundmodell der Wahrnehmung:

Wahrnehmung und wahrnehmen

Grund-, Haupt-. Neben-, Hilfsbegriffe und Modelle

4. überarbeitete und ergänzte Version.

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

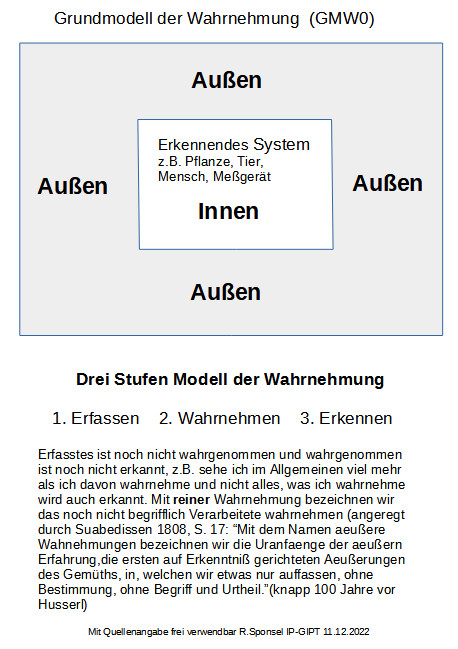

Grund- und Stufenmodell der Wahrnehmung

_

Inhaltsübersicht 3.

überarbeitete und ergänzte Version.

Eingangsgraph: Grundmodell Außenwelt.

Editorial.

Grundbegriffe Psychologie des Wahrnehmens.

Grundmodell

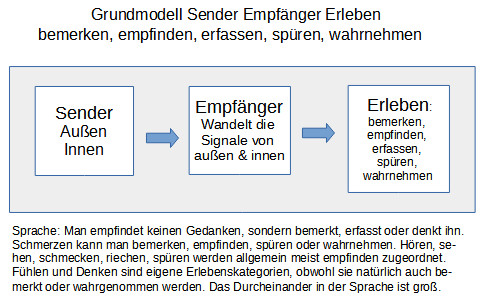

Sender - Empfänger - Erleben.

Liste Grundbegriffe.

Informationsverarbeitung

der Sinne.

Stufen des bemerken, empfinden, erfassen, spüren,

wahrnehmen.

Ein

7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei

freischwebender

Aufmerksamkeit [Quelle]

Wahrnehmen innen und außen beim erkennenden

System Mensch.

Sinne und Sinnessysteme.

Psychophysik.

Modell kognitiver Aufbau der Innenwelt, Außenwelt

und des Bewusstseins.

Psychosomatik - Die Beziehungen zwischen Seele,

Geist und Körper.

Figur und Hintergrund.

Intersubjektiv Operationale

Normierung Nur_Empfinden_Fühlen_Spüren.

Praktisch wichtige Erlebenskategorien

und Bewusstseinsinhalte.

Innere Wahrnehmung:

Beispiele für innere Wahrnehmungen.

Unterscheidung

innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888).

Zusammenfassung-Innere-Wahrnehmung

bei Husserl in

Wahrnehmung und

Aufmerksamkeit.

Glossar: Grund- und Rahmenbegriffe der Wahrnehmungspsychologie.

Literatur * Links

* Zitierung & Copyright * Querverweise

* Änderungen *

Glossar, Anmerkungen, Endnoten:

Bewußtseinsbegriff

bei William James.

Empfindungsbegriffe:

Empfindung

bei Ernst Mach.

Empfindung

bei Edmund Husserl.

Empfindungsbegriff

bei Wundt.

Empfindung

in Eislers philosophischem Wörterbuch.

Empfindung

im Wörterbuch der Neurophysiologie.

Empfindung in

der Enzyklopädie der Psychologie V, II, 1 Wahrnehmung.

Empfindung im Handbuch

der Psychologie.

Empfindung

in Wahrnehmung von Becker-Carus & Wendt.

Moore (1953) lehnt

den Empfindungsbegriff ab.

Editorial: Wahrnehmen ist eine der wichtigsten allgemeinen, wissenschaftlichen und vor allem biologischen und psychologischen Grundfunktionen. Auf dieser Seite sollen die Grund-, Haupt-. Neben-, Hilfsbegriffe und Modelle der Wahrnehmung des erkennenden Systems Mensch beschrieben und definiert werden.

Grundbegriffe Psychologie des Wahrnehmens

Die Grundbegriffe bemerken, empfinden, erfassen, spüren, wahrnehmen werden im Alltag aber auch in der Wissenschaft oft synonym verwendet. Es ist daher fraglich, ob Differenzierungen dieser Grundbegriffe wirklich sinnvoll sind und tatsächlich etwas bringen oder ob man sie aus praktisch-zweckmäßigen Gründen nicht zusammen ausdrücklich synonym verwenden sollte. Für diese Arbeit werde ich das so handhaben. Ich unterscheide zwischen Wahrnehmungsquelle (außen: ein Baum; innen: mein Magen ) und der Wahrnehmung (den Baum sehen, das Magen knurren hören und spüren) und ihrer Erscheinung. Die Wahrnehmungserscheinungen entsprechen den Wahrnehmungsquellen (>Veridikalität) oft nicht. Sobald Wahrnehmungen begrifflich gefasst sind und Namen tragen sprechen wir vom Erkennen. Erkennen ist also begrifflich erfasstes wahrnehmen.

_Grundmodell Sender - Empfänger - Erleben (>Grundmodell des Erlebens)

_

Liste Grundbegriffe

Nicht alle Begriffe lassen sich definieren, besonders Grundbegriffe

nicht. Aber jeder muss sich ausreichend klären, verständlich

und nachvollziehbar beschreiben lassen. Alphabetisch sortiert:

- Allgemeine Wahrnehmungssituation

- Signale von außen oder innen können empfangen werden

- Signale von außen oder innen können empfangen und verarbeitet werden

- Signale von außen oder innen können empfangen, weiter verarbeitet und bewusst werden

- Signale von außen oder innen können empfangen, verarbeitet und nach bewusst werden Aufmerksamkeitszuwendung erhalten

- Signale von außen oder innen können empfangen, verarbeitet, bewusst werden und nach Aufmerksamkeitszuwendung weitere Erlebens- oder Verhaltensaktivität bewirken

- Wahrnehmen findet in einem inneren und äußeren Kontext statt

- aufmerken, Aufmerksamkeit.

Damit etwas wahrgenommen werden kann, muss die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmungsquelle

gerichtet sein. Wahrnehmen und aufmerken sind vollständig gekoppelt

(konfundiert)

- Definition-1 verlangt nur eine Wahrnehmungsquelle und schließt damit Halluzination oder Einbildung aus. (Chaplin, English & English).

- Definition-2 verlangt eine vollständig richtige Wiedergabe zwischen Wahrnehmungsquelle und Wahrnehmung. (Koffka 1935)

- Definition-3 verlangt eine richtige Wiedergabe wesentlicher (definieren!) oder wichtiger (definieren!) Merkmale zwischen der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung . (Floyd H. Allport 1955)

- Definition-4 verlangt eine mindestens teilweise richtige Wiedergabe zwischen einigen Merkmalen (>definieren!) der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung. _

- etwas zur Kenntnis nehmen, erfassen

- etwas empfinden, spüren, fühlen

- sehen, hören, riechen, schmecken, spüren

außen, außerhalb von mir > Grundmodell der Wahrnehmung.

Begriff Ein Begriff hat einen Namen, einen Begriffsinhalt und eine Referenzangabe, wie und wo man diesen Begriffsinhalt in der Welt, besser in den Welten, finden kann.

bemerken Grundbegriff, der sich kaum definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann. Brentano hat in seiner dekriptiven Psychologie über das Bemerken 35 Seiten verfasst (seine Definition von bemerken finden Sie hier).

bewusst Wahrnehmungen können mehr oder minder stark oder deutlich bewusst werden, nicht-bewusst oder bewusst sein. Auch nicht-bewusste Wahrnehmungen können wirken.

Bewusstsein, im Normalfall versteht man darunter Wachbewusstsein, obwohl es mehrere Bewusstseinszustände gibt. Wahrnehmungen erfordern kein Wachbewusstsein.

denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Begriffsbasis: geistig, Modelle, bilden, zueinander in Beziehung setzen.

Dimensionen der Wahrnehmung Wahrnehmungen können unterschiedlich klar, deutlich, ein Ganzes oder ein Teil betreffen, groß oder klein, anhaltend oder flüchtig, mehr oder minder ausgeprägt oder erkennbar sein.

empfinden Grundbegriff, der sich kaum definieren und nur schwer abgrenzen lässt von bemerken, erfassen, spüren, wahrnehmen. Daher verwende ich diese Worte synonym. Man kann diese synonymen Begriffe sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben. Abstrahiert man vom konkreten empfinden führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse empfinden oder Empfindungen. > Empfindungsbegriffe in der Geistesgeschichte.

Empfindung das Ergebnis von empfinden heißt Empfindung.

Engramm Gedächtnisinhalt.

erfassen Mehrdeutiges Homonym. Erfassen heißt Signale von innen oder außen empfangen, eine Signalübertragung findet statt. Abstrahiert man vom konkreten erfassen führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse erfassen.

fühlen Grundbegriff, der sich kaum definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann. Abstrahiert man vom konkreten fühlen, führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse fühlen. [Fühlen A-Z in der IP-GIPT]

Gefühl Das Ergebnis von fühlen heißt Gefühl. Allgemein-abstrakter Erlebens-Klasse-Begriff Gefühl.

Gedächtnis Im Gedächtnis werden Wahrnehmungen gespeichert, so dass sie wiedererkannt (erinnert) werden können. Dazu gehören auch die Namen der Begriffe für die Wahrnehmungen, wenn es welche gibt.

Gedanke das Ergebnis von denken heißt Gedanke(n).

innen innerhalb von mir, innerhalb meines Körpers

Innere Wahrnehmung Innerlich wahrnehmen und erleben sind synonym. Wenn die innere Wahrnehmung oder das Erleben mit dem Erwachen eingeschaltet wird, ist man erlebnisfähig.

Konfundierung Zusammen auftreten von Dimensionen des Erlebens, z.B. wenn ich einen Baum wahrnehme, ist meine Aufmerksamkeit auf den Baum gerichtet und damit gleichzeitig auch gelenkt, so dass hier wenigstens drei Dimensionen des Erlebens - aufmerken, wahrnehmen, lenken - miteinander konfundiert sind. In diesem Fall kommt wahrscheinlich auch noch denken, erinnern und erkennen u.a. hinzu. Es kann dann sehr schwierig werden, die einzelnen Komponenten auseinander zu halten.

merken ist ein mindestens zweideutiger Begriff: (1) merken als ins Gedächtnis überführen und (2) merken als bemerken, was gerade geschieht und erlebt wird.

nicht-bewusst das allermeiste Geschehen der äußeren und inneren Welt dürfte nicht bewusst sein. Auch nicht-bewusste Wahrnehmungen können wirken.

nur-empfindenViele Empfindungen haben keinen Namen und brauchen zum erleben auch keinen. Konzentrieren wir uns auf unser Empfinden und nur auf unser Empfinden (Beispiel im Link) sprechen wir sinnigerweise von "Nur-Empfinden" um deutlich zu machen, dass es nur ums Empfinden und nichts sonst geht.

Regung Elementarer Grundbegriff für etwas, das in uns geschieht und bemerkt oder erlebt werden, ohne das man es gleich benennen können muss.

SachverhaltBei der Wahrnehmung müssen, wie beim Erleben, verschiedenen Perspektiven oder Ebenen unterschieden werden: (1) Sachverhalt; (2) Wahrnehmen des Sachverhalts; (3) Erkennen/Wiedererkennen der Wahrnehmung des Sachverhalts (Wahrnehmungen Begriffe oder Wiedererkennen zuordnen); (4) Das Erkennen in Worte fassen zum Denken darüber oder (5) sprachlich zum Ausdruck bringen.

Signal z.B. Licht, Schall, Gase.

Sinne Empfangsorgane für Signale/Reize.

Spüren Mehrdeutiges Homonym.

Veridikalität

wahrnehmen Grundbegriff, der sich nur schwer definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit dem Grundmodell Sender-Empfänger und auch dem Grundmodell des Erlebens) erklären und mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann (>empfinden):

Wahrnehmungsquelle, auch Reizquelle. Ein Sachverhalt, der Signale senden kann.

Informationsverarbeitung der Sinne

Gilde, Werner & Altrichter, Siegfried (1983) Seltsames um den gesunden Menschenverstand. Frankfurt: Deutsch.

S.7: "In jeder Sekunde erreichen bis zu 1 Milliarde Bit (das sind die kleinsten Einheiten der Informationsübertragung) unsere Sinnesorgane aus der Umwelt. Etwa 16 davon werden von uns bewußt aufgenommen. Die anderen werden „fallengelassen“ oder auf dem Wege zum Gehirn und dort selbst aussortiert, verarbeitet oder ins Unterbewußtsein abgespeichert.

83 Prozent der Informationen aus der Umwelt nehmen wir mit den Augen auf, für 10 Prozent ist unser Gehör verantwortlich, für 4 Prozent der Geruchssinn, für 2 Prozent der Tastsinn und für 1 Prozent der Geschmackssinn. Das sind natürlich nur Mittelwerte aus umfangreichen Versuchen mit stark streuenden Werten. Viele Menschen haben bestimmte „Vorzugssinne“ und prägen sich die entsprechenden Wahrnehmungen besonders leicht ein. Wir wollen die oben genannten Häufigkeitszahlen aber trotzdem als Rangfolge der Bedeutung der einzelnen Sinneswahrnehmungen"

ChatGPT hierzu: "Zusammenfassung Die grundlegenden Aussagen von Gilde & Altrichter (1983) sind weitgehend korrekt, insbesondere die Betonung der geringen bewussten Verarbeitungskapazität und der Dominanz des visuellen Sinns. Einige Zahlen (z. B. 16 Bit/Sekunde) sind jedoch veraltet und durch neuere Erkenntnisse präzisiert oder leicht angepasst worden. Auch die prozentuale Aufteilung der Sinneswahrnehmungen ist inzwischen differenzierter und abhängig vom Kontext. Dennoch bleibt der Kern ihrer Argumentation – dass unser Bewusstsein nur einen Bruchteil der aufgenommenen Informationen verarbeitet – unbestritten."

_

Stufen des bemerken, empfinden, erfassen, spüren, wahrnehmen

Die Bewusstseinsvorgänge sind oft schwierig zu fassen, weil sie unklar, unscharf, schnell, flüchtig, vor- oder nicht-begrifflich ablaufen. Daher ist es sinnvoll, von einem Zeitlupe-Stufenmodell auszugehen, das in idealisierter und vereinfachter Form die Entwicklung wiedergibt.

Ein

7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender

Aufmerksamkeit [Quelle]

- 1. Phase: Zustand freischwebender Aufmerksamkeit ohne besondere Fokussierung. Man erlebt alles Mögliche, ohne bei einem Bewusstseinsinhalt besonders zu verweilen, geistige Objekte steigen auf und verschwinden wieder, man bemerkt mal dieses, mal jenes, ohne es besonders zu fokussieren.

- 2. Registrieren und bemerken. In dieser Phase ist die Frage, welche der registrierten und bemerkten Bewusstseinsfiguren für eine nähere Betrachtung ausgewählt werden. Wodurch kommt es zum Bemerken einer Bewusstseinsfigur (intensiv, wichtig, interessant, zufällig, ...=)?

- 3. Phase: Auswahl nach Bemerken einer Bewusstseinsfigur (da ist etwas) und richten bzw. sogar verdichten der Aufmerksamkeit auf diese Bewusstseins-Figur (bewusstes auswählen). Erstes, grobes, ungefähres klassifizieren. Aufmerksamkeit richten, zuwenden und gegebenenfalls verdichten (konzentrieren) auf eine Bewusstseinsfigur.

- 4. Phase: Klären und grobe Einordnung der Bewusstseinsfigur zu einer (Haupt-) Erlebniskategorie. Nach erfolgreicher Klärung kann der Bewusstseinsinhalt identifiziert oder erkannt werden:

- 5. Phase: Identifikation der Bewusstseinsfigur (erkannt). Das kann durch einen Namen, eine Charakterisierung, oder kennzeichnende Um- oder Beschreibung erfolgen. Mit der Identifikation hat die Bewusstheit ihren Höhepunkt erreicht. Und es stellt sich nun die Frage, ob und wie mit dem identifizierten Bewusstseinsinhalt weiter gearbeitet werden soll:

- 6. Phase: Weiterverarbeitung mit der identifizierten Bewusstseinsfigur weiter machen? Welche Weiterverarbeitungen schließen sich nun an? Was taucht als nächstes auf?

- 7. Phase: Ergebnis Der kognitive Strang kommt nach einer Weile mit diesem oder jenem (Zwischen-) Ergebnis zu einem (vorläufigen) Ende.

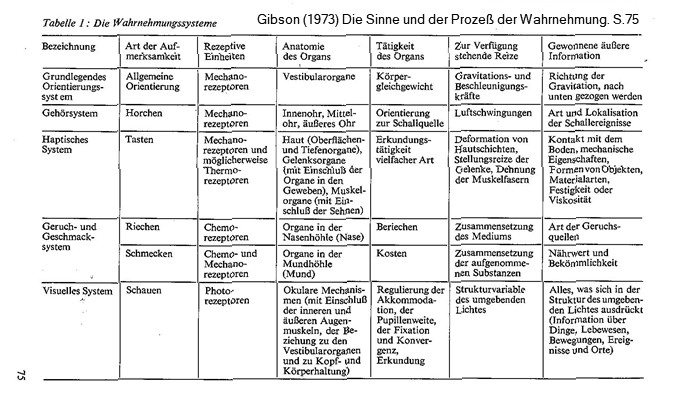

Sinne und Sinnessysteme

Organe, die Signale oder Reize empfangen können, heißen Sinnesorgane. Über die Anzahl der Sinne herrscht in der Fachliteratur keine Einigkeit:

- Bischof HBdP (1966) Keine Zahlen im Abschnitt "1. Zur Definition des Begriffes Sinnesorgan" (409-411) und "Einteilung der Körpersinne" (411-412)

- Campenhausen (1981) Die Sinne des Menschen I, II Keine Anzahl genannt, in Band II. 8 Sinne-Kapitel.

- Dorschs Lexikon der Psychologie: 20 (in der Tabelle).

- Frings & Müller (2019), S. 14: 10 ("Summa summarum bringen wir es also locker auf zehn Sinne")

- Gibson (1973), S. 75: 5 (Grundleg. Orientierung, Gehör, Haptik, Geruch & Geschmack, Visuell)

- Keidel (1971), S. 14: 5 + Gleichgewicht.

- Leschnik (2021), S. 8: 7

- Müller, Werner (2016), S. 1: 5+11 nach der Aufzählung S. 3-4

- Müller, Johannes (1801-1858) ChatGPT: 5.

- Schmidt (1980) 8: S. 3 weit mehr als fünf.

- Straus, Erwin (1891-1975) ChatGPT: deutlich mehr als 5.

Das System von Gibson > Sinnes-Systeme.

Aus S. 75: Gibson, J. J. (1973) Die Sinne und der

Prozeß der Wahrnehmung. Bern: Huber.

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages vom 31.01.2023

Latenzzeiten der visuellen Wahrnehmung

Übertragungsgeschwindigkeiten unserer Sinnesorgane

Psychophysik

| Das Paradigma der Psychophysik ist die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Signalstärke einer Wahrnehmungsquelle und dem Erleben, wobei exterozeptive (Außenwelt-) und interozeptive (Innenwelt-) Signalquellen unterschieden werden, was bereits Fechner (1860), Band 1, S. 10f, schon unterschied: "Der Natur der Sache nach theilt sich die Psychophysik in eine äussere und eine innere, jenachdem die Beziehung des Geistigen zu der körperlichen Aussenwelt oder der körperlichen Innenwelt, mit welcher das Geistige in nächster Beziehung steht, in Betracht gezogen wird, oder anders, in eine Lehre von den [>11] mittelbaren und von den unmittelbaren functionellen Beziehungen zwischen Seele und Körper." |

Die Psychophysik beginnt mit dem Aufkommen der empirischen Psychologie und ihren ersten Messungen von Nikolaus Tetens um 1777. Ernst Heinrich Weber fand 1834 bei seinen Untersuchungen zur Gewichts- und Tastwahrnehmung das nach ihm benannte Weber’sche Gesetz (1834): Der eben merkliche Unterschied zwischen zwei Reizen ist proportional zur Ausgangsreizstärke. Mit Gustav Theodor Fechners Werk Elemente der Psychophysik (1860) erreichte die Psychophysik einen ersten Höhepunkt.mit seinem berühmten Weber-Fechner-Gesetz: Die Wahrnehmung eines Reizes wächst logarithmisch zur tatsächlichen Reizintensität. Fechner formulierte grundlegende Methoden: ebenmerkliche Unterschiede, Grenzmethode, Konstanzmethode). Typisch für die klassische Psychophysik war die Konzentration und Beschränkung auf die Beziehung zwischen Außenweltsignalen und Empfindungsstärken: exterozeptive Psychophysik, obwohl bereits Fechner (1860), Band 1, S. 10f schon unterschied: "Der Natur der Sache nach theilt sich die Psychophysik in eine äussere und eine innere, jenachdem die Beziehung des Geistigen zu der körperlichen Aussenwelt oder der körperlichen Innenwelt, mit welcher das Geistige in nächster Beziehung steht, in Betracht gezogen wird, oder anders, in eine Lehre von den [>11] mittelbaren und von den unmittelbaren functionellen Beziehungen zwischen Seele und Körper." Als bedeutender Meilenstein der Psychophysik gelten auch die Arbeiten von Helmholtz, die von der KI (DeppSeek und ChatGPT) übertrieben und damit falsch kritisch gegenüber Fechner dargestellt werden. Bei Nachfragen nach Belegen stellte sich heraus, dass Deepseek und ChatGPT nicht nur keine Originalbelege von Helmholtz, sondern noch nicht einmal Belege von Sekundärquellen beibringen konnten. Stevens (1957) stellte Fechners Gesetz mit seinem Potenzgesetz mit spezifischen Modalitätsparametern in Frage. Um die Jahrtausendwende 2000 hat man sich verstärkt den interozeptiven Signalen zugewandt und kehrt damit zu Fechners Grundansatz zurück. In mittleren Ausprägungsbereichen scheint das Weber-Fechner-Gesetz näherungsweise zu gelten.

__

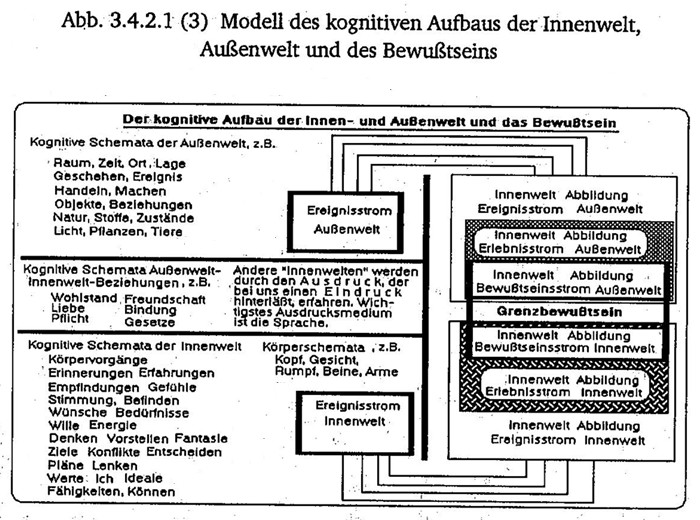

Wahrnehmen innen und außen beim erkennenden System Mensch

Quelle S. 178f: Sponsel, R. (1995). Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

"3.4.2.1 Funktionseinheiten "System Mensch"

Das folgende Modell bringt die erste Präzisierung, Differenzierung

und Ausformulierung der "anthropologischen Voraussetzungen", die psychologische

Grundlage der IPPT [GIPT] im engeren Sinne. Das Überblicks-Schema

führt zugleich zu einer vorläufigen Übersicht der "Funktionseinheiten",

ein grundlegender Organisationsbegriff in der IPPT [GIPT], der auch auf

die Außenwelt anwendbar ist (FE Schule, FE Arbeitsplatz, FE Kommune,

FE Nachbarschaft usw.).

Zentral für die IPPT [GIPT] und die ihr zugrunde liegende

Psychologie ist die Funktionseinheit LENKUNG

(Steuerung, Regelung, Leitung, Führung, Management) (13). Der Lenkungsbegriff

ist durch den Alltag so klar, daß er als Elementarbegriff nicht weiter

definiert zu werden braucht. Er umfaßt Steuerung und

Regelung, die in ihrer kybernetisch normierten Bedeutung zu verstehen sind

und enthält diese als Spezialfälle wie die Nebenbegriffe führen,

leiten, anweisen, bestimmen. Einfachste Alltagsbeispiele für halb-

oder unbewußte Lenkungen sind durch solch triviale Experimente wie

"Stehen Sie bitte mal kurz auf, gehen Sie bitte zum Fenster und kommen

dann wieder zurück". Diese Aufgabe kann nahezu jeder Mensch bewältigen.

Fragt man ihn anschließend, wie er das gemacht hat, wird er uns vermutlich

völlig verständnislos und irritiert anschauen. Er hat nicht bewußt

gelenkt, er hat nicht gedacht. Er hat es einfach gemacht.

Abb. 3.4.2.1(1) Außenwelt Innenwelt: Körper, Seele, Geist Modell

Quelle S. 179: Sponsel, R. (1995).

Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

Wir unterscheiden in der IPPT [GIPT] Ereignisstrom (alles, was geschieht),

Erlebnisstrom (alles Außen- und Innenwelt Geschehen, welches

das Betriebssystem Mensch aufnimmt und verarbeitet) und den Bewußtseinsstrom

(14) (alles Erleben, daß bewußt, apperzipiert wird). Es ist

klar, daß sich weit mehr ereignet als wir erleben und daß wir

viel mehr erleben als uns bewußt wird oder werden kann. Von den vielen

Innenweltvorgängen ist nur ein kleiner Teil bewußtseinsfähig

und auch von den bewußtseinsfähigen Vorgängen gelangen

viele nicht zur Apperzeption, weil Interesse und Aufmerksamkeit auf andere

"Figuren" des Bewußtseins gerichtet sind.

Da Bewußtheit und Bewußtsein neben ihren Varianten

(Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit,

Selbstbehauptung: siehe Abb. 3.4.2.2 (1)) grundlegende Begriffe in der

Psychologischen Psychotherapie sind, wollen wir nun die kognitiven Schemata

der Innen- und Außenwelt in bezug auf "das" Bewußtsein

betrachten.

Die Beziehungen zwischen Psyche und Körper sind grundlegend

in den Leib Seele Axiomen und

ihren Zusätzen "geregelt". Man kann an diesem Schema gut erkennen,

an welchen Stellen der Funktionseinheiten überall Störungen denkbar

sind. Das ist relevant für alle Erinnerungen und Berichterstattungen

früherer Erlebnisse derzeit besonders relevant in der Aussagepsychologie

zum Thema Sexueller Mißbrauch. KlinikerInnen und TherapeutInnen,

ganz besonders systemische PsychotherapeutInnen interessieren sich gewöhnlich

nicht für die Wahrheit, sondern gehen etwa naiv davon aus, daß

es schon stimmen wird, was PatientInnen berichten oder, so die SystemikerInnen,

daß die Wahrheit nicht relevant ist. Beide übertriebene Haltungen

werden von uns abgelehnt. Das mag öfter so sein und stimmen, als therapeutische

Grundhaltung erinnert das aber zu sehr an Dogmatismus, blinden Fleck und

Vorurteil. Wir bevorzugen dagegen eine differenzierte, hintergrundkritische

Situationsprüfung."

Modell kognitiver Aufbau der Innenwelt,

Außenwelt und des Bewusstseins

Quelle S. 181: Sponsel, R. (1995).

Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

Psychosomatik - Die Beziehungen zwischen Seele, Geist und Körper

Quelle S. 181: Sponsel, R. (1995). Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

Figur und Hintergrund

Quelle S. 189f: Sponsel, R. (1995). Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

"Mein Erleben ist eine Einheit, ein Ganzes. Dieses Ganze differenzieren

wir nun in Anlehnung an die GestaltpsychologInnen in Figur und Hintergrund.

Wir führen nun eine operationale Sprachnormierung zu den Begriffen

Figur

& Hintergrund durch. Hierzu eignet sich folgender einfacher

Wahrnehmungsversuch:

Versuchsziel: Es soll operational normiert werden, was die Worte Figur

und Hintergrund (hier: im Hinblick auf das Bewußtsein bedeuten) und

wie sie verwendet werden.

Durchführung: Man betrachte eines der beiden folgenden Bilder

aufmerksam, aber kurz. Sodann decke man das betrachtete Bild ab und versuche

zu reproduzieren, was man wahrgenommen hat.

Gewünschtes Ergebnis: Während die innere Figur relativ eindringlich

war und im Gedächtnis gut haftet, wird man Probleme mit den Randfiguren,

dem Hintergrund haben. Genau das ist beabsichtigt und sollte demonstriert

werden." [>190]

"Wir behaupten nun, dass man seine innere Aufmerksamkeit, wir nennen sie Introspektion, auf unterschiedliche Bewußtseins-Figuren §_Lenken kann. Fragen wir z. B. jemanden, was er jetzt §_Empfindet_Fühlt_Spürt, so regen wir ihn an, seine Introspektion auf die Bewußtseinsfigur §_Empfindet_Fühlt_Spürt zu richten. Eine solche Frage unterstellt ein Introspektions-Modell und eine solche Möglichkeit, sonst ist sie sinnlos. Dies führt uns zu der Frage, welche Bewußtseinsinhalte denn überhaupt differenziert introspektiert werden können? Kann das jeder? Kann das jeder lernen und falls, wie? Und wie lassen sich solche schwierigen Elementarprozesse vernünftig intersubjektiv operational normieren, damit wir endlich den Sumpf des "autistisch undisziplinierten Denkens" (BLEULER 1919) erfolgreich überwinden können?"

Intersubjektiv Operationale Normierung

Nur_Empfinden_Fühlen_Spüren:

"Versuchsprinzip: Man bittet PatientIn eine Handlung auszuführen, die Empfinden, Fühlen, Spüren bewirkt, ohne daß es für dieses Empfinden, Fühlen, Spüren üblicherweise einen Begriff und daher auch keinen Namen gibt. Es soll die Aufmerksamkeit N U R auf Empfinden, Fühlen, Spüren gelenkt und hierdurch ein entsprechendes kognitives Schema erzeugt werden, nämlich der Begriff §_Nur_Empfinden_Fühlen_Spüren. (Focusing KennerInnen ahnen bereits, was hier vorbereitet wird).

Beispielversuch_1: Machen Sie mir bitte folgendes nach. Versuchen Sie nicht zu denken, n u r zu empfinden, zu fühlen und zu spüren. Ich streife jetzt mit den Fingernägeln meiner rechten Hand über den Handrücken meiner linken Hand, mal ein bißchen fester, mal weniger, hin und her, Schauen Sie, so {zeigen, vormachen}. Konzentrieren Sie sich bitte auf das, was Sie empfinden, fühlen, spüren. Wie nennen Sie eine solche Empfindung? {PatientIn sollte jetzt etwas ratlos nach einem Begriff suchen und keinen finden, weil es für diese Empfindung üblicherweise keinen Begriff gibt; genau das ist beabsichtigt}. Ich habe dieses Beispiel extra gewählt, um Ihnen eine besondere Erfahrung einfach zu vermitteln, nämlich wie das ist, wenn man n u r empfindet, fühlt, spürt und keinen Namen hat. Beim §Nur_Empfinden_Fühlen_Spüren stören die Namen und das Denken.

Beispielversuch_2: Klopfen Sie nun bitte mit den Fingerkuppen Ihrer rechten Hand gegen Ihr linkes Knie. Denken Sie bitte nicht. Konzentrieren Sie sich bitte nur auf Ihr Empfinden, Fühlen, Spüren. Suchen Sie keine Namen für dieses Empfinden, Fühlen, Spüren. Empfinden, Fühlen, Spüren Sie bitte n u r, nichts sonst.

Man kann auch mit Düften arbeiten (auf einer Kommode steht bei uns immer eine sog. "Duft Harmonika" griffbereit). Es gibt Abertausende von Düften, aber wir haben im Prinzip nur 7 Grundduft Kategorien (FN1 Ätherisch, Kampferartig, Moschusartig, Blumig, Minzig, Stechend, Faulig nach AMOORE, J. J. zitiert nach FIM-Skripten PHY1, 4, S. 48), die den meisten Menschen vom Namen und Begriff her nicht geläufig sind.

Wichtig ist, wenn man aus irgendwelchen Gründen, z. B. weil man auf das Focusing vorbereiten möchte, diese Normierung §_Nur_Empfinden_Fühlen_Spüren durchführt, daß man sich von PatientIn zur Kontrolle, ob die Information richtig angekommen ist, ein selbst erdachtes Beispiel entwickeln läßt. "Sie sind jetzt die PsychologIn. Versuchen Sie nun mal mit einem eigenen Beispiel - Sie haben Zeit - mir beizubringen, was ich versucht habe, Ihnen nahe zu bringen. Ich möchte kontrollieren, ob ich Ihnen das richtig erklären konnte."

Praktisch wichtige Erlebenskategorien und Bewusstseinsinhalte

Wir geben nun einen Überblick über die unseres Erachtens

wichtigsten Bewußtseinsinhalts Figuren, die in der Zukunft eine intersubjektiv

operationale Normierung erfahren sollten. >Andere

therapiebezogene Darstellung.

Quelle S. 190ff: Sponsel, R. (1995).

Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Erlangen: iec-verlag.

[Intern: Bildquellen Text_C5/Graph]

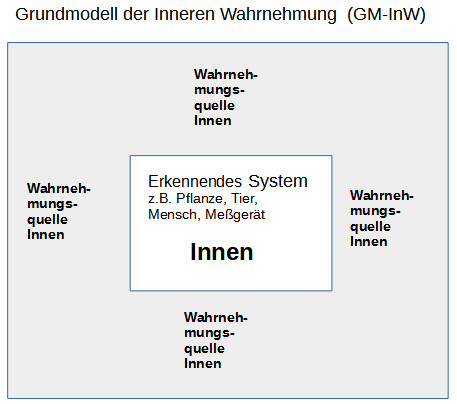

Innere Wahrnehmung

Innere Wahrnehmung heißt: die Quelle der Wahrnehmung ist in mir. Aber auch äußere Wahrnehmungsquellen - von äußeren Wahrnehmungen zu sprechen ist keine gute wissenschaftliche Praxis - werden durch innere Wahrnehmungen vermittelt und erlebt.

Bei der inneren Wahrnehmung sitzt die Wahrnehmungsquelle innen.

- Wahrnehmen innen und außen beim erkennenden System Mensch.

- Modell kognitiver Aufbau der Innenwelt, Außenwelt und des Bewusstseins.

Beispiele für innere Wahrnehmungen

es zieht in meinem rechten Oberschenkel (Empfindung)

ich fühle mich müde (Gefühl, Empfindung)

ich merke, dass ich hellwach und konzentriert bin (Bewusstsein: Wachheit, Aufmerksamkeit)

im Gaumen stimmt etwas nicht (Empfindung)

wann steht heute der Mittagsspaziergang an? (Ziel, Plan)

ich beschäftige mich in der letzten Zeit sehr viel mit Wahrnehmung (Denken, Handeln)

ich sollte etwas trinken (Bedürfnis, Motiv)

...

Unterscheidung

innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888)

Ein allgemeines Hauptproblem der Erlebens- wie speziell auch der Denkforschung

ist, dass Erleben und Denken teilweise nicht bewusst, schwer genau wahrzunehmen,

unscharf und flüchtig sind und meist schnell erfolgen. Geht man von

einer Bewusstseinseinheit aus, die Frage scheint mir wissenschaftlich noch

nicht geklärt, scheint es zudem so als wäre es nicht möglich

zu erleben und zugleich dieses Erleben meta-zu-erleben, was sowohl

eine Spaltung (Objekt- und Metaebene; das I

and Me von William James) als auch Erkennensprozesse voraussetzt. Das

ist der Kern des alten und im Prinzip noch aktuellen Streites um die Introspektion:

wie kann Selbstbeobachtung möglich sein? Die innere Wahrnehmung ist

das Fundament der Psychologie, wie schon Wundt 1888 - in

Selbstbeobachtung

und innere Wahrnehmung - eine Auseinandersetzung mit Volkelt [1,2,3]

- in Philosophische Studien 4, S. 299. - sehr deutlich gemacht hat:

- „Es braucht ja die innere Wahrnehmung darum, weil man ihr die wesentlichen

Eigenthümlichkeiten der Beobachtung abspricht, deshalb noch nicht

niedrig gestellt oder verächtlich behandelt zu werden. Letzteres wäre

gewiss um so weniger gerechtfertigt, weil, vor allem in der vorhin beschriebenen

Verbindung mit der Reproduction, die innere Wahrnehmung nicht nur ein unerlässliches

Hülfsmittel, sondern sogar das Fundament der ganzen Psychologie ist.“

Ich halte fest: Wundt sieht die Fähigkeit der inneren Wahrnehmung

als Fundament der ganzen Psychologie. Direkte Beobachtung des eigenen Erlebens

hält Wundt nicht für möglich. Aber es gibt die Möglichkeit

über das kurzfristige Erinnern eine Selbstbeobachtung zu konstruieren.

Erleben -> innere Wahrnehmung -> merken -> erinnern als Selbstbeobachtung.

Grundsätzlich muss aber auch noch untersucht werden, ob nicht ein

Meta-Ich

und damit zwei ICHe denkbar und und vielleicht auch möglich sind.

Damit wäre die Selbstbeobachtungsfrage einfach gelöst: Das Meta-Ich

beobachtet in diesem Modell das ICH-Erleben.

Zusammenfassung-Innere-Wahrnehmung bei Husserl

in

Wahrnehmung

und Aufmerksamkeit:

Husserl, Edmund (1893-1912) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Texte aus

dem Nachlass (1893–1912). [GB]

Der Suchtext "innere Wahrnehmung" bei [GB]

ergibt 6 Treffer, wobei die ersten zwei und der letzte von den Herausgebern

sind, so dass 3 Husserl Seiten mit Fundstellen übrig bleiben: 22,

102, 141. In diesen drei Seiten finden sich 8 Fundstellen.

Husserl erklärt in keiner der Fundstellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, was er unter innerer Wahrnehmung versteht, auch nicht durch Querverweis,

Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Wenigstens auf S. 23 hätte

Husserl die begriffliche

Grundregel befolgen müssen. Und das bei einem ausgewiesenen

Aristoteles-Kenner (> Zum Geleit)

Anmerkung: Es ist ein Fehler der Herausgeber, kein

Sachregister und kein Glossar beigegeben zu haben, um wenigstens die ungewöhnlicheren

Worte (z.B. apprehendierend;

transeunt,

das sich auch im Wörterbuch

der phänomenologischen Begriffe nicht findet) Husserls zu

erläutern. Begriffsklarheit ist keine Domäne der PhänomenologInnen

und Husserls.

Glossar Grund- und Rahmenbegriffe der Wahrnehmungspsychologie - W.:= Wahrnehmung, wahrnehmen

| Abbild

Absolutschwellen Adaptation Akkomodation Aktionspotential Akustik Anpassung Apperzeption Assoziation Aufforderungscharakter Aufmerksamkeit Auslöser Auge(n) Augenbewegungen Auswahl Außenwelt Außenwelt W. Außersinnliche W. Autokinetisches Phänomen Axon Bedeutung Befindlichkeit Begriff Berührungs W. Bewegungschwelle Bewegungs W. Beweis Bewusst Bewusstheit Bewusstlos Bewusstsein Bewusstseinsmodell Bewusstseinszustände Bewusstlos Bit Blinder Fleck Brechung Code Definition Deklination Dekodierung Dendrit Denken Deprivation Detektion Digital Digitalisierung Doppelbilder Druck Drucksinn Dunkel Echo Echolot Echoortung Effektor Efferent Eingang Einstellung Elektrische Organe Elektrode Elektrokoagulation Elektroenzephallogramm Elektroortung Elektroretinogramm Emotions W. Empfänger Empfinden Nur-empfinden Versuch Empfindungsstärke Engramm. Entwicklung |

Erdmagnetfeld

Erfassen Erfahrung Erkennen Erkenntnistheorie Erkennungssystem Erleben Erregung Erscheinung Erwartung Farben Fehler Fernpunkt Figur Figur/Hintergrund Filter Filtern Fovea centralis Fünf Sinne Funktion Funktionsbereiche Funktionseinheit Ganzes Ganzfeld Ganzheit Ganzheitsmethode Gedächtnis Gehirn Gelber Fleck Gesichtsfeld Gestalt Gewohnheiten Gleichgewichts W. Größenkonstanz Grund Grund-u.Stufenmodell d.W. Halluzination Haut Hautsinn Hell Himmel Hintergrund Hören Hypnose Illusion Impuls Information Informationsaufnahme Informationsflut Informationstheorie Informationsübertragung Informationsverarbeitung Innenwelt [1,2,3] Innere Wahrnehmung Irradiation Intensität Intensitätsschwellen Introspektion Invarianz Irrtum Kaltsinn Kanäle Kausalität Kennlinie Kodierung Kognition Kognitive Funktionen Kognitive Psychologie Kognitionswissenschaft Kognitive Schemata Koma Kompass |

Konditionierung

Konstanz Kontur-W. Kontrast-W. Konvergenz Koordination Korrelation Korrelationsrechnung Kurzzeitgedächtnis Kybernetik Landmarke Lenkung Lernen Licht Luft Luftbewegungen Luftdruck Luftwellen Meinen Methoden Methodik Methodologie Motivation Müller-Leyersche Täusch. Nachbilder Nahpunkt Narkose Nase Nervenleitung Nervensystem Nervenzelle Netzhaut Neuron Neuronale Netze Neuronenschaltung Neurophysiologie Nicht bewusst Nordpol Normalbedingungen Ökologie Ohren Optik Optische Täuschung Optomotorik Ordnung Orientierung Ortsschwellen Parallaxe Paranormale W. Perspektive Perzept W-Eindruck Perzeption Phänomen (Erscheinung) Phänomenologie Phantomwahrnehmung Pulfricheffekt Rand-Bewusstsein Raum-W. Raumschwellen Rauschen Reaktionspotential Referenzieren Regelung Regelkreis Realität Reiz Reizarten Reizleitung Reizmengengesetz Reizquellen Reiz-Reaktions-Prinzip |

Relation

REM Repräsentation Rezeptor(en) Riechen Riechhirn Rot-Grün-Blindheit Qualia Qualität Sachverhalt Schall Schlaf Schmecken Schmerz-W. Schwellen Schwerkraft Sehen Sehbahn Selektion Sender Sensorische Deprivation Signal Sinn(e) Sinnesorgan Spontanaktivität Stäbchen Spüren Stabilität Sterne Steuerung Störung Südpol Sukzessivschwelle Synästhesie Synapse System Systemtheorie Täuschung Tastsinn Teil Temperatur W. Temperatursinn Tiefensinn Traum Übertragung Umgebung Unterscheiden Unterschiedsschwellen Unterschwellige W. Ursache Vergleichen Veridikalität Verzerrung Visuelles System Vorurteil Wach Wahrnehmen Wahrnehmungsapparat Wahrnehmungsfeld Wahrnehmungssystem Wandlung Warmsinn Weber-Fechner-Gesetz Wellen Wiedererkennen Wirklich Zapfen Zentralbewusstsein Zeit [1,2,] Zeitschwellen Zeit W. Zunge_ |

Material

Gorr & Bauer (2018) Was treibt uns an? Turm der Sinne

6: "Entsprechend nehmen wir eine ganze Menge an Reizen erst gar nicht wahr, da unsere vorhandenen Sinne nur bestimmte Aspekte aus dem Spektrum des Wahrnehmbaren herausfiltern. Trotz dieser enormen Filterung kommen immer noch weit mehr Sinnesreize in unserem Gehirn an, als wir bewusst erleben. Wir nehmen die Welt also nur teilweise wahr, und nur Bruchstücke dieser Fragmente gelangen aufgrund unserer selektiven Wahrnehmung in das Rampenlicht unserer Aufmerksamkeit."

_

Literatur (Auswahl) auch im Text; > Veridikalität.

- Allport, Floyd H. (1955) Theories of Perception and the Concept of Structure. New York: Wiley.

- Borsato, Andrea (2009) Innere Wahrnehmung und innere Vergegenwärtigung. Würzburg: Königshausen & Neuman.

- C. Becker-Carus, M. Wendt (2017) Wahrnehmung. In (73-156) Allgemeine Psychologie. Berlin: Springer.

- Burkhardt, Dietrich (1968). Wörterbuch der Neurophysiologie. Jena: G. Fischer.

- Gibson, J. J (1973) Die Sinne und der Prozess der Wahrnehmung. Bern: Huber.

- Gilde, Werner & Altrichter, Siegfried (1983) Seltsames um den gesunden Menschenverstand. Frankfurt: Deutsch.

- Harris, John & Smith, Jared G. (2022) Sensation & Perception. London: Sage. [GB]

- Helmholtz, Hermann von (1927) Die Tatsachen in der Wahrnehmung. [Online: 1,2,3]

- Helmholtz, Hermann von (1856) Handbuch der physiologischen Optik 1. Abteilung.

- Helmholtz, Hermann von (1860) Handbuch der physiologischen Optik 2. Abteilung.

- Helmholtz, Hermann von (1867) Handbuch der physiologischen Optik 3. Abteilung.

- Husserl, Edmund (2004) Der Unterschied zwischen Empfindung und Wahrnehmung. In (23-25) Husserl, Edmund (1893-1912) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Texte aus dem Nachlass (1893–1912). [GB]

- Mach, Ernst (1922) Die Analyse der Empfindungen. Jena: Gustav Fischer.

- Metzger, W. (1966, Hrsg.) Wahrnehmung und Bewußtsein. Handbuch der Psychologie, Bd. I/1. Göttingen: Hogrefe.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Über den Status von Sinnesdaten In (141-163) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Wesen und Wirklichkeit unserer Wahrnehmungsgegenstände. In (27-80) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Über einige Wahrnehmungsurteile. In (183-208) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1953, dt. 2007) Sinnesdaten. In (35-60) Ausgewählte Werke Bd. 1 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Prinz, Wolfgang (1983) Wahrnehmungs- und Tätigkeitssteuerung. Berlin: Springer. Sachregistereinträge: 24, 27.

- Prinz, Wolfgang & Bridgeman, Bruce (1994, Hrsg.) Enzyklopädie der Psychologie (1994), C, II, 1 Wahrnehmung. Göttingen: Hogrefe.

- Vetter, Hellmuth (2004, Hrsg.) Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe. Hamburg: Meiner.

- Wundt, Wilhelm (1918) § 6 Die reinen Empfindungen. In (45-54) Grundriss der Psychologie.

Links (Auswahl: beachte)

- Phänomenal wahr: veridikal, Veridikalität, veridical, veridicality. Ein schwieriger Begriff der Wahrnehmungspsychologie - Versuch einer Klärung.

- Denken, speziell Kapitel 5: Grundbegriffe Figur und Hintergrund.

- Überblick Bewusstsein.

- Wahrnehmung Symposium Turm der Sinne 2007.

_

- KI:

- https://chat.deepseek.com/

- https://chat.openai.com/

- Qwen 2.5: https://qwen.readthedocs.io/en/latest/getting_started/quickstart.html

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Bewußtseinsbegriff bei William James

14 Der Begriff und seine phänomenologische Bedeutung ist von W. JAMES schon gründlich untersucht worden als die Psychologie (bis zur kognitiven Wende) noch eine richtige Psychologie war. Er schreibt (1909, S. 149): "Vier Eigentümlichkeiten des Bewußtseins. ...

1. Jeder Zustand tritt auf mit dem Anspruch Teil eines persönlichen Bewußtseins zu sein.

2. Innerhalb jedes persönlichen Bewußtseins wechseln die Zustände fortwährend.

3. Jedes persönliche Bewußtsein ist merklich kontinuierlich.

4. Es interessiert sich ausschließlich für bestimmte Teile des ihm gegenübertretenden Objekts mit Vernachlässigung anderer und ist beständig beschäftigt aufzunehmen oder abzuweisen, kurz zu wählen unter seinen Gegenständen." Auf S. 151 finden sich im übrigen interessante Ausführungen zur Bedeutung des HIER UND JETZT PRINZIPS.

__

Inneres-Bewusstsein-bei-Brentano

"Unsere Erlebnisse sind uns schon gegeben, bevor wir auf sie reflektieren. Diese vor-reflektive Gegebenheit nannte Brentano 'inneres Bewusstsein'. Das innere Bewusstsein ist jedoch nicht für alle Erlebnisse gleich: Die Wahrnehmung einer Melodie, die wir jetzt wirklich vollziehen, fühlt sich anders an als die Wahrnehmung der Melodie, die wir erleben, ohne sie wirklich zu vollziehen, indem wir uns z.B. an eine früher gehörte Melodie erinnern. Das Hören der Melodie ist durch die Wahrnehmung der Melodie 'innerlich wahrgenommen', und durch die Erinnerung an die Melodie 'innerlich vergegenwärtigt'. Das Problem des inneren Bewusstseins wird in diesem Buch ausgehend von einigen Ansätzen behandelt, die sich in Husserls Theorie der Vergegenwärtigung als 'Reproduktion' befinden."

Quelle (Rückumschlagtext.) Borsato, Andrea (2009) Innere Wahrnehmung und innere Vergegenwärtigung. Würzburg: Königshausen & Neuman.

Kommentar: Die Terminologie ist nicht genau genug > Stufen.

__

Empfindungsbegriffe

- Empfindung bei Ernst Mach Er definiert (1922, S. 13 Fußnote 2): "„Die Erscheinungen lassen sich in Elemente zerlegen, die wir, insofern sie als mit bestimmten Vorgängen des Körpers (Leibes) verbunden und durch dieselben bedingt angesehen werden können, Empfindungen nennen." Begriffsbasis: Erscheinungen, Elemente, zerlegen, mit bestimmten Vorgängen im Körper verbunden, bedingt durch dieselben, angesehen werden können. Das sind nun einige Begriffsverschiebebahnhöfe. Es fehlen Beispiele und Gegenbeispiele.

- Empfindung bei Edmund Husserl Er definiert (2004, S. 24f): "Wir unsererseits können vorläufig mit genügender Klarheit definieren: Unter Empfindungen verstehen wir die sinnlichen Inhalte (die Erlebnisse der vorhin gekennzeichneten Gattung), die entweder als Präsentanten von sinnlichen Wahrnehmungen fungieren, oder die mit solchen Präsentanten, abgesehen von dieser Funktion, identisch sind." Begriffsbasis: sinnliche Inhalte, Erlebnisse, Präsentanten, sinnliche Wahrnehmungen, identisch. Das sind doch einige Begriffsverschiebebahnhöfe. Es fehlen Beispiele und Gegenbeispiele.

- Empfindungsbegriff bei Wundt [Quelle] "§ 6. Die reinen Empfindungen. 1. Der Begriff der "reinen Empfindung" setzt nach § 5 eine doppelte Abstraktion voraus: l) die Abstraktion von den Vorstellungen, in denen die Empfindung vorkommt, und 2) die Abstraktion von den einfachen Gefühlen, mit denen sie verbunden ist. Die in diesem Sinne definierten reinen Empfindungen bilden eine Reihe disparater Qualitätssysteme; und jedes dieser Systeme, wie das der Druckempfindungen, der Ton-, der Lichtempfindungen, ist entweder ein gleichförmiges oder ein mannigfaltiges Kontinuum (§ 5, 5), das, in sich abgeschlossen, keinerlei Übergänge zu einem der andern Systeme erkennen läßt. 2. Die Entstehung der Empfindungen ist, wie uns die physiologische Erfahrung lehrt, regelmäßig an gewisse physische Vorgänge gebunden, die teils in der unsern Körper umgebenden Außenwelt, teils in bestimmten Körperorganen ihren Ursprung haben, und die wir mit einem der Physiologie entlehnten Ausdruck als die Sinnesreize oder Empfindungsreize bezeichnen. Besteht der Reiz in einem Vorgang der Außenwelt, so nennen wir ihn einen physikalischen; besteht er in einem Vorgang in unserm eignen Körper, so nennen wir ihn einen physiologischen. Die physiologischen Reize lassen sich dann wieder in periphere und zentrale unterscheiden, je nachdem sie in Vorgängen in den verschiedenen Körperorganen außerhalb des Gehirns oder in solchen im Gehirn selbst bestehen. In zahlreichen Fällen ist eine Empfindung von diesen dreierlei Reizungsvorgängen begleitet: so wirkt z.B. ein äußerer Lichteindruck als physikalischer Reiz auf das Auge; in diesem und in dem Sehnerven entsteht dann eine periphere physiologische Reizung, endlich in den in gewissen Teilen des Mittelhirns (Vierhügeln, Kniehöcker) und in der hinteren Region der Großhirnrinde (Okzipitalhirn) gelegenen Optikusendigungen eine zentrale physiologische Reizung. In vielen Fällen kann aber der physikalische Reiz fehlen, während der physiologische in seinen beiden Formen vorhanden ist: so z.B., wenn wir infolge einer heftigen Bewegung des Auges einen Lichtblitz wahrnehmen; und in andern Fällen kann sogar der zentrale Reiz allein vorhanden sein: so z. B., wenn wir uns an irgendeinen früher gehabten Lichteindruck erinnern. Demnach ist der zentrale Reiz der einzige, der konstant die Empfindung begleitet; der periphere muß sich aber mit dem zentralen, und der physikalische muß sich sowohl mit dem peripheren wie mit dem zentralen verbinden, wenn Empfindung entstehen soll."

- Empfindung im Wörterbuch der Neurophysiologie [Burkhardt & de la Motte 1968, Nr. 263] "Das subjektive Erlebnis bei der Wahrnehmung einer bestimmten Reizsituation." Begriffsbasis: subjektiv, Erlebnis, Wahrnehmung, bestimmt, Reizsituation]

- Empfindung in der Enzyklopädie der Psychologie V, II, 1 Wahrnehmung (1994): Das Sachregister weist S. 622 keinen Eintrag "Empfindung" auf. Man glaubt es nicht, aber es ist so.

- Empfindung im Handbuch der Psychologie (1966) Allgemeine Psychologie, I. Der Aufbau des Erkennens, 1. Halbband Wahrnehmung und Bewußtsein: 1. Halbband. Sachregistereinträge: Empfindung 18 f, 45 ff., 63, 67, 87 ff., 105 f, 116, 161, 221, 312, 334, 336, 350, 352, 410, 413, 521, 523, 695, 698, 711, 748, 1032, 1082. Metzger S. 18: "Zu 5: An den Wahrnehmungsinhalten unterscheidet man sinngemäß zwischen ihren stofflichen oder materiellen und ihren strukturellen Merkmalen oder Eigenschaften. Die ersten wurden herkömmlich und werden gelegentlich auch heute noch als „Empfindungen“ bezeichnet. Doch scheint es zweckmäßiger, sie einfach als „Elementar-Qualitäten“ oder „Modi“ (wie Farben, Töne, Gerüche...) zu bezeichnen. Der Zusatz „Elementar“[>19] ist notwendig, um diese Art von Qualitäten von den struktur-bedingten Materialqualitäten, wie Durchsichtigkeit, Rauheit und Glätte, Oberflächencharakter, Beleuchtungscharakter, überhaupt den ganzen Katzschen „Erscheinungsweisen“ und auch von den (physiognomischen) Gestalt- oder Ehrenfels-Qualitäten oder Wesenseigenschaften zu unterscheiden. E. M. v. Hornbostel (1934) und W. Metzger (1930, 1963) haben, in Übereinstimmung mit M. Wertheimer, vorgeschlagen, den durch diese Vereinfachung des Sprachgebrauches frei gewordenen Ausdruck „Empfindung“ in Anlehnung an die Alltagssprache für Erlebnisse der unmittelbaren Einwirkung auf das anschauliche Ich vorzubehalten."

- Empfindung in Wahrnehmung von Becker-Carus & Wendt (2017): Zwar keine Definition aber eine operationale Tabelle 3.1 mit 8 Sinnesorganen S. 76, aus der man entnehmen kann, was unter Empfindung klassifiziert wird:, hier als Excel-Darstellung nachgebildet:

- Allgemeiner Sinn Lipps, Gottlob F. (1914) Grundriß der Psychophysik. Nachdruck 2.neubearb. A. Göschen. S.78f, "§ 13. Der allgemeine Sinn.

- Gemeinempfindungen Lipps, G.

- Gemeingefühl Lipps, G.

- Moore (1953) lehnt den Empfindungsbegriff ab, S. 39: "Ich denke daher, dass der Ausdruck „Empfindung“ Gefahr läuft, missverstanden zu werden. Und daher werde ich ihn nie benutzen. Ich werde immer von Sinnesdaten sprechen, wenn das, was ich meine, solche Dinge sind wie die Farbe, Größe und Form oder die Stelle, die diese Farbe, Größe und Form hat, die ich sehe. Und wenn ich über mein Sehen von ihnen sprechen möchte, werde ich dies ausdrücklich Sehen von Sinnesdaten nennen; oder ich werde vom direkten Erfassen von Sinnesdaten sprechen, wenn ich einen Ausdruck verwenden mochte, der auf alle Sinne zugleich zutrifft." Im übrigen verwendet er auch "wahrnehmen", "bemerken" oder "erfassen".

Empfindung in Eislers philosophischem Wörterbuch "Empfindung (aisthêsis, pathos, sensio, sensatio; sensation, impression, feeling (engl.); sensation (fr.): 1) im weiteren Sinne = unmittelbares Erleben, Fühlen, Gewahrwerden; 2) im engeren, wissenschaftlichen Sinne = das durch psychologische Analyse zu gewinnende Element der Vorstellung, ein qualitativ einfacher Inhalt (Zustand) des Bewußtseins, der auf der Erregung des Organismus (des Nervensystems) durch (äußere oder innere, peripherische oder zentrale) »Reize« (s. d.) beruht. Die Empfindungen sind Reaktionen des lebenden Organismus auf die Einwirkungen der Außenwelt, zugleich Zeichen (Symbole) für die Beschaffenheiten der »Dinge an sich«, die sie zwar nicht, »abbilden«, wohl aber in subjektiver Form »darstellen«, »vertreten«. Im konkreten Erleben kommt die isolierte Empfindung nicht vor, stets bildet sie einen Teil von Empfindungskomplexen, von Wahrnehmungen (s. d.). Die Bestimmungen jeder Empfindung sind Qualität (s. d.) und Intensität (s. d.), im weiteren Sinne auch der »Gefühlston« (s. d.). Die »Extensität« (s. d.) ergibt sich erst aus dem Zusammen von Empfindungen. Das »Empfinden« ist das Statthaben, Auftreten, Präsentsein, Actuellsein eines Inhaltes (Farben, Ton etc.) Es sind organische (Gemein-) und Sinnesempfindungen zu unterscheiden. Die Trennung des »Empfindens« vom »Fühlen«, der »Empfindung« vom Gefühle der Lust und Unlust erfolgt erst bei TETENS und KANT (s. unten)." Viele, viele Begriffsverschiebebahnhöfe. Und es wird noch auf die Empfindung bei Augustinus, Empfindung, Descartes, Hobbes, Condillac, Leibniz, Kant, Schelling, Herbart, Helmholtz, Husserl, Fechner verwiesen.

Alle Empfindungen, die keinem der vier Spezial-

sinne des Gesichts, Gehörs, Geruchs oder Geschmacks

angehören, rechnen wir dem allgemeinen Sinne zu.

Sie beziehen sich teils auf äußere Objekte, teils auf

den Leib selbst. Im ersteren Falle entstehen sie haupt-

sächlich durch das Betasten von Gegenständen, wodurch

wir über deren harte oder weiche, rauhe oder glatte,

warme oder kalte Beschaffenheit belehrt werden; sie

werden darum als Tastempfindungen bezeichnet.

Imletzteren Falle werden sie durch Zustandsänderungen

der Leibesorgane erregt und Gemeinempfindungen

(oder auch Gemeingefühle) genannt; als Beispiele er-

wähne ich die Empfindungen von Schmerz, Kitzel und

Jucken, Frösteln und Schauder, Hunger und Durst,

Ekel, Schwindel, Anstrengung und Ermüdung.

Diese Trennung der Tastempfindungen von den

Gemeinempfindungen, die für die Unterscheidung zwi-

schen der Außenwelt und dem eigenen Leib die Grund-

bedingung bildet, kann indessen vom physiologischen

Standpunkt aus nicht aufrecht erhalten werden. Denn

die einfachen Qualitäten der Tastempfindungen werden

auch an den Gemeinempfindungen unterschieden.

Die Analyse der Tastwahrnehmungen läßt nämlich

Druck-, Wärme- und Kälteempfindungen als

einfache Qualitäten erkennen. Dabei ist zu beachten,

daß als Druckempfindung lediglich die empfundene [>79]

Qualität ohne Rücksicht auf die Art des Reizes bezeichnet

wird, mag nun ein physischer Druck oder Stoß,

ein Zug, eine Spannung oder leichte Berührung vorhanden sein.

Man kann ferner bemerken, daß die Empfindungen

des Drucks, derWärme und der Kälte nicht

bloß stärker oder schwächer auftreten, sondern auch je

nach der gereizten Stelle des Leibes unterschieden, d. h.

deutlich auf verschiedene Leibesteile bezogen und sonach als

verschieden erkannt werden können.

Die Unterscheidung der genannten einfachen Qualitäten

gestatten aber auch die Gerneinempfindungen. Sie

sind allerdings im allgemeinen sehr zusammengesetzte,

einer Analyse nicht leicht zugängliche Erlebnisse, die

mannicht nur als Empfindungen, sondern auch als

Gefühlein Anspruch nehmen kann. Indessen sind beispielsweise

im Magendruck, in der Fieberhitze, im

Frösteln die Empfindungen des Drucks, der Wärme, der

Kälte unmittelbar zu erkennen. Insbesondere scheinen

Druckempfindungen durchgängig einen wesentlichen

Bestandteil zubilden. Auf ihnen beruht der Kitzel und

das Jucken, ebenso die von den Muskeln herrührende

Empfindung der Anstrengung und Ermüdung. Sie sind

ferner bei dem durch Austrocknen der Mundhöhle bedingten

Durst und bei dem vornehmlich im Magen erregten Hunger beteiligt.

Sie bilden auch wahrscheinlich die Grundlage für den gewöhnlich an

Geschmacksempfindungen gebundenen Ekel und für den von einer Störung

in der räumlichen Orientierung begleiteten Schwindel.

Nur die Schmerzempfindung bietet sich als eine neue, für

die Gemeinempfindungen charakteristische Qualität dar.

Standort: Wahrnehmen. Grund-, Haupt-. Neben-, Hilfsbegriffe und Modelle.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Wahrnehmen. Grund-, Haupt-. Neben-, Hilfsbegriffe und Modelle. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/wahrn/wahrn0.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft

der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 08.10.2024 irs Rechtschreibprüfung und gelesen / 11.09.2022 irs

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

15.02.2025 Hinweis dass bereits Fechner (1860), Band 2, S. 379 äußere und innere Psychophysik unterschied und Kritik an DeepSeek und ChatGPT zu ihren extremen wissenschaftlichen Fehlleistungen, ja Fälschungen Helmholtz-Fechner.

12.02.2025 Psychophysik

23.01.2025 Informationsverarbeitung der Sinne.

11.01.2025 Dimensionen der Wahrnehmung; wahrnehmen als messen;

09.10.2024 Korrigiert.

08.10.2024 irs Rechtschreibprüfung und gelesen

12.06.2024 4.Version. Aufmerken, Aufmerksamkeit und Konfundierung bei den Grundbegriffen eingefügt; wahrnehmen ergänzt;

01.03.2023 Link zu Sinnes-Systeme.

31.01.2023 Sinnesmodell von Gibson.

11.12.2022 Erweitertes Grund- und Stufenmodell der Wahrnehmung.

18.09.2022 Empfindungen bei Becker-Carus & Wendt. * Moore (1953) lehnt den Empfindungsbegriff ab.

17.09.2022 3. überarbeitete und ergänze Version. Grundbegriff. Graph Grundmodell Sender-Empfänger-Erleben

16.09.2022 2. überarbeitete und ergänze Version. Grundbegriffe, Literatur begonnen.

14.09.2022 Aktualisierung.

13.09.2022 Aktualisierung.

12.09.2022 Erg. wahrnehmungsrelevante Begriffe

11.09.2022 irs Rechtschreibprüfung und gelesen; eingestellt.

11.09.2022 Ausgeführt

00.00.2005 angelegt.

[Intern Bildquellen Text_C5/Graph]

Erfassen - wahrnehmen(bewusstes

erfassen) - erkennen(begriffliches wahrnehmen)