(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=31.07.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änder ung: 23.02.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Praktische Psychologie des Erlebens_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:

Praktische Psychologie des Erlebens

aus allgemeiner und integrativer

Perspektive

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Gesamt-Übersichtsseite

Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse mit Direktzugriffen

Haupt-

und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

* Zusammenfassung Hauptseite

* Erlebnisregister

* Beweisen in der Psychologie

* Beweisregister

Psychologie * natcode

Register * Zur Methode

der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen

Erleben und Erlebnis * Signierungssystem

* Begriffscontainer

(Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof

_

Editorial

Die praktische Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse beschäftigt sich I. mit der Kommunikation des Erlebens und der Erlebnisse im Alltag, im Bildungsbereich (Literatur, Kunst, Kultur), im Recht, in der psychologischen Beratung, Coaching, Psychotherapie und in den Medien. Im Wesentlichen scheint man sich zu verstehen und wenn es ein Problem gibt, fragt man nach oder diskutiert es. II. Eine besondere Rolle spielt die Schnittstelle zur wissenschaftlichen Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse, wenn es um die Kommunikation von ErlebenswissenschaftlerInnen mit Versuchspersonen und ForschungspartnerInnen geht, wenn Erleben und Erlebnisse genauer wissenschaftlich erkundet werden sollen.

_

Einführung in die praktische Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse

Das Wesentliche in der Praxis

Es ist nicht viel Zeit, keine Zeit für Wissenschaft

Es bestehen gewisse Erwartungen (Das Leben ist kein Forschungslabor)

Paradigmen der praktischen Psychologie in der Gesellschaft

Begutachtung

Beratung

Coaching

Psychologische Diagnostik

Psychotherapie

Rechtspsychologie

Supervsion

Schulpsychologische Dienste

Verkehrspsychologie

Begriffsunterscheidungen: Von der 14 untersuchten Unterscheidungen sind für die Praxis im Wesentlichen zwei wichtig: das eigentliche Erlebena, wie es die meisten Menschen verstehen und erlebeng als befassen, sich beschäftigen mit, wo es gerade nicht um das Erleben geht (Lipps 1905).

Im Alltag beschäftigt sich der Mensch gewöhnlich nicht damit,

was erleben ist. Für die meisten Menschen ist es kein Problem, von

ihrem Erleben und ihren Erlebnissen zu erzählen. Mensch erzählt

einfach, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und drauf ist, was er

denkt, wünscht oder will. Gibt es ein Problem, diskutiert man darüber

und klärt es im Dialog. Erleben wird im Alltag erst dann zum Kommunikationsproblem,

wenn man es genauer wissen will, es nicht gut greifbar, unklar und schwer

in Worte zu fassen ist.

Für erleben werden oft auch andere Wörter

gebraucht, z.B. bemerken, bewusst werden, denken, empfinden, erfahren,

erfassen, erkennen, fühlen, gewahr werden, merken, mitbekommen, spüren,

wahrnehmen, wissen. Mit allen kann Erleben ausgedrückt werden. Eine

kurze Diskussion zu möglichen kleinen Unterschieden kann hier

eingesehen werden.

Grundfrage der praktischen Psychologie des Erlebens in verschiedenen

Bereichen:

Sprache, Haltung, Mimik, Gestik, Bewegung sind die wichtigsten Ausdrucksmittel

für erleben und Erlebnisse.

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in der Kindertagesstätte erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden im Kindergarten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden auf dem Spielplatz erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in der Schule erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden im Hort erleben und Erlebnisse ausgetauscht? (Standardkontakte

und Äußerungen)

Wie werden im Wirthaus erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden bei Sportereignissen erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden im öffentlichen Verkehr (Bus, Bahn, Straßenbahn)

erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden im Arbeitsleben erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden im Schwimmbad erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?

Nichtwissenschaftliche Kommunikation von PsychologInnen in der Gesellschaft

Der Alltag des Erlebens und

der Erlebnisse.

Die Grundfrage lautet: wie werden im Alltag erleben und Erlebenisse

ausgetauscht?

Viele Routinen, Standardsituationen und Gewohnheiten

im Alltag werden nicht besonders erlebt, sondern einfach gemacht, durchgeführt,

getan, abgewickelt, wobei gelegentlich das eine oder andere Gefühl

oder Interesse aufblitzt oder mitschwingt.

Man kann die Standardsituationen des Lebens unterschiedlich

gruppieren.

- Standardsituationen im Tagesverlauf: Schlaf, erwachen, wach sein, aufstehen, Bad / Toilette, anziehen, frühstücken, Weg zur Arbeit / Schule / Einkaufen, Vormittagsgestaltung, Mittagspause / Mittagessen, Nachmittagsgestaltung, Nachmittagspause, Weg nach Hause, Abendessen, Feierabendgestaltung, Nachttoilette, zu Bett gehen, schlafen.

- Standardsituationen im Wochenverlauf: Werktage, Wochenende.

- Standardsituationen im Jahresverlauf: Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

- Standardsituationen der Entwicklung im Lebensverlauf: Entwicklung: Kita, Kindergarten, 1. Fahrrad, Schuleintritt, ... > Schnittpunkte des Lebens, Liebe, erste Liebe; Partnerschaft, Kinderfrage, Schwangerschaft, Geburt, Höhepunkte, Tiefpunkte, Enttäuschungen, Verluste, Krisen, Trennung, Scheidung, ...; Freundschaft, Beziehungserleben, Erfolge, Mißerfolge, Tagesverlauf: Erwachen, aufstehen, Bad, Frühstück, Vormittag, Mittag, Nachmittag, früher Abend, später Abend, zu Bett gehen, schlafen (träumen); Freizeiterleben; Feierabend, Wochenende, Urlaub), älter werden, Alter, Rentenzeit, Hochbetagt- und Greisenzeit; Pflege; Sterben und Tod.

- Allgemeine Standardsituationen des Lebens (alphabetisch geordnet): Arbeit, Ausgehen, Begegnungen, Begegnungsstätten (Café, Disco, Gaststätte), Bewegung, Beziehungen und Beziehungspflege, Einkaufen, Essen, Feierabend, Fernsehen, Feste, Filme, Freizeit, Freundschaften pflegen, Haushalt, Information (Nachrichten, Weltgeschehen, Internet), Kleiden, Körperpflege (waschen, duschen, baden), Kochen, Kommunikation (unterhalten, reden, diskutieren, erzählen, verabreden), Kontakt (telefonieren, mailen, schreiben, soziale Medien, treffen), Musik, Radio, Reisen, Spiele, Sport, Tanz, Urlaub, Wandern, Wissenserwerb, Wochenende.

Teilweise überschneiden sich Erleben und Erlebnis im Alltag

mit Erleben und Erlebnis im Bildungsbereich und in den Medien.

Erlebenstabelle zur Selbsterkundung

seines Erlebens

In eine Erlebenstabelle kann man alle Elemente des Erlebens aufnehmen,

die sich zu einer Erlebensgestalt formen können und in einer Erlebenstabelle

abfragen:

- Was sehe ich?

- Was höre ich?

- Was rieche ich?

- Was schmecke ich?

- Wie spüre ich meinen Körper?

- Spüre ich mein Gleichgewicht?

- Spüre ich meine Bodenhaftung?

- Spüre ich Spannung?

- Spüre ich Druck?

- Welche Temperatur fühle ich?

- Was denke ich?

- Was fühle ich?

- Wie bin ich gestimmt?

- Wie ist mein Befinden?

- Was für Pläne habe ich?

- Was wünsche ich?

- Was will ich?

- Was brauche ich?

- Fühle ich Durst?

- Fühle ich Hunger?

- Habe ich Appetit?

- Worauf habe ich Lust?

- Woran habe ich Interesse?

- Welche Konflikte habe ich?

- Bin ich wach, klar, orientiert?

- Bin ich müde, abgespannt?

- Fühle ich mich fit, genügend Antrieb und Energie?

Erleben und der Erlebnisse im Bildungsbereich, Literatur, Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft.

Standardstätten im soziokulturellen Bereich (alphabetisch geordnet):

Akademien, Ausbildungsstätten, Ballett, Band, Begegnungsstätten

(Bar, Café, Gasthaus, ...), Berufsschulen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen,

Buchhandlungen, Büro, Chor, Erwachsenenbildung, Fabrik, Fernsehen,

Film, Freizeitparks, Galerien, Gesangverein, Geschäft, Gesellschaft,

Hochschulen, Kabarett, Kino, Kleinkunststätten, Konzert, Kunstausstellung,

Literatur, Museen, Musical, Musikveranstaltungen, Oper, Operette, Parteien,

Politik, Schulen, Singen, Soziales, Spirituelles, Sport (aktiv, passiv),

Sportverein, Theater, Universitäten, Verein, Volkshochschule.

Literatur > Erleben

und Erlebnis in der Literatur.

Die Literatur besteht zu großem Teilen aus Erzählungen von

Erleben und Erlebnissen und ist damit eine große und reichhaltige

Quelle für das Erleben und die Erlebnisse. Um diese Quelle zu nutzen

war zunächst die Frage zu klären, ob die literarischen

Schilderungen des Erlebens und der Erlebnisse für die wissenschaftliche

und praktische Psychologie genutzt werden dürfen und können.

Das ist mit positivem Ergebnis in einer eigenen Arbeit geschehen, die hier

eingesehen werden kann.

Erleben und Erlebnisse mit Medien

Artikel, Fernsehen, Internet, Radio, Soziale Medien, Zeitungen, Zeitschriften.

FAZ erleben

https://www.faz.net/suche/?query=erleben

"Tagelang Demokratie erleben" - Im winzigen Text kommt "erleben" nicht

mehr vor, nur im Titel

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/paulskirchenjubilaeum-veranstaltungen-im-ueberblick-18894673.html

"SZ erleben" - ein Newsletter der SZ und eine Rubrik für SZ AbonnentInnen

https://sz-erleben.sueddeutsche.de/

OZ Ostfriesenzeitung

"Wie erleben Ehrenamtler ihre Arbeit

bei den Tafeln?" Ostfriesenzeitung von Nora Kraft 02.12.2022: https://www.oz-online.de/artikel/1318548/Wie-erleben-Ehrenamtler-ihre-Arbeit-bei-den-Tafeln"

Im ganzen Artikel kommt "erleben" nur im Titel vor, aber nicht mehr

im Text selbst.

Der Spiegel

"Wirtschaft erleben" Der Spiegel,

manager magazin, 14.06.2020, 20:54 Uhr.

https://www.spiegel.de/thema/wirtschaft_erleben/

Auf der ganzen ersten Seite mit 20 Verweisen vom 19.März bis 14.

Juni 2020 kommt "erleben" nur in der Rubrik-Überschrift vor, aber

nicht im Text.

DIE ZEIT

https://www.zeit.de/suche/index?q=erleben&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

findet, Abruf 18.05.2023, 10.000 Suchergebnisse für erleben. Auf

der Startseite findet sich in keinem Text "erleben"

DIE WELT

https://www.welt.de/

Dort kann man mit WANT nach "erleben" suchen. Dort werden 20 Funde

ausgegeben, danach wird auf das Web verwiesen. Die Suchfunktion ist ausgesprochen

schlecht, weil die Suchergebnisse immer wieder neu aufgerufen werden müssen.

- "Vogler, der bei den Festspielen mit seinem Cello auch als Solist zu erleben ist, hatte ..."

- "... Der VfL und der SC Freiburg in Köln spielen vor einer Rekordkulisse - und erleben vielleicht eine Premiere."

- "... Wollen wir nicht die Auswirkungen erleben, die ..."

- "... «Wenn es so weitergeht, werden einige Kliniken das geplante neue Krankenhausgesetz gar nicht mehr erleben», ..."

TAGESSPIEGEL

https://www.tagesspiegel.de/

Keine Suchfunktion auf der Seite gefunden.

Erleben und Erlebnisse in der Psychotherapie.

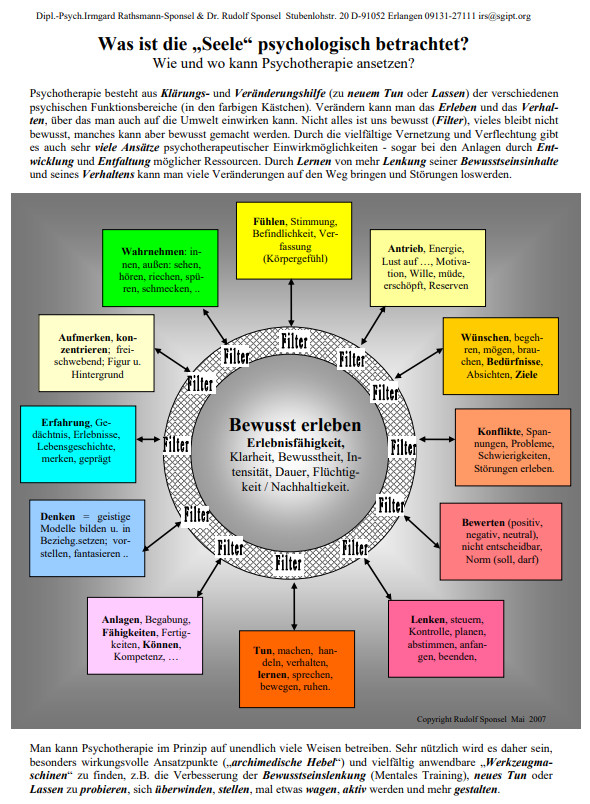

Erleben spielt in der Psychotherapie eine große Rolle, weil die meisten Störungen das Erleben mehr oder minder direkt betreffen. Direkt und grundlegend ist das Erleben bei der Alexithymie (Fühlfähigkeit) und auch bei der Affektverflachung oder Affektübersteigerung betroffen. Affektverflachung wird bei mehreren Störungen angegeben: Alexythymie, Anhedonie, Depression, Schizophrenie, Psychosen. In der Psychopathologie versteht man unter Affektverflachung, dass das emotionale Erleben an Intensität, Dauer und Häufigkeit verliert. Gefühle, Stimmungen, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse sind "ausgedünnt", vermindert. Eine Folge gestörter Fühlfähigkeit kann sich darin zeigen, dass der Mensch oft nicht weiß, was er will oder mag. Vergegenwärtigt man sich den Hauptsatz der Gefühlstheorie, dass uns die Gefühle sagen, was die Dinge uns bedeuten und wert sind, versteht man unmittelbar, wie wichtig die Fühlfähigkeit für unser Wollen und Entscheiden ist.

Praktische

Erlebens Hilfe Bewusstheits-Check

|

Kommentar

Die Versform erhebt natürlich keinerlei literarischen Anspruch, sie soll das Erlernen dieser Abfrage erleichtern und im Laufe der Zeit ein alltägliches und jederzeit zur Verfügung stehendes Programm - Sammlung zur Innenschau - fördern. Folgende Funktionsbereiche werden hier angesprochen: 01 Wachheit

05 Antrieb, Energie, Kraft

09 Erinnerung, Gedächtnis

13 Positive Selbstanregung

|

Erlebensfördernde

Methoden in der Psychotherapie, psychologischen Beratung und im Coaching

Die Zuwendung und Achtsamkeit für das Erleben kann gefördert

werden. Und das ist besonders dann geboten, wenn der Verdacht besteht,

dass Symptombildungen mit unterdrücktem oder weggeschobenen Erleben

zu tun haben können.

Querverweise: