(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=06.06.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 19.09.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition der Aufmerksamkeit_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse,

Bereich Definitionsregister Psychologie, und hier speziell zum Thema:

Definition

der Aufmerksamkeit

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

mit umfangreichem aktuellen und historischen Material

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Standort: Definition der Aufmerksamkeit.

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Inhalt

Editorial.

Zusammenfassung.

Einführung in das Definitionsproblem der

Aufmerksamkeit.

- Probleme einer Aufmerksamkeits-Definition.

- Erste Näherungen zu einer Definition auf Aufmerksamkeit.

- Beispiele und Gegenbeispiele.

- Anmerkungen Beispiele und Gegenbeispiele.

- Grundbegriffe und Bezeichnungen:

- Aufmerksamkeit und aufmerken.

- Aufmerksamkeit in verschiedenen Bewusstheits- und Bewusstseinszuständen.

- Lenken (steuern, regeln).

- Zusammenhänge und Konfundierungen.

- Wirkungen der mehr oder minder ausgeprägten Aufmerksamkeit.

- Definition Aufmerksamkeit.

- Beweise um die Aufmerksamkeit.

Chronologische Ordnung (neuere zuerst, unten alphabetisch nach AutorInnen):

- ChatGPT (Abruf 22.05.2024) Definitionen der Aufmerksamkeit.

- Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft: Abruf 20.05.2024.

- APA Definition nach Plohr, Nikola (2024) Aufmerksamkeitsökonomien in digitalen Zeiten. Grundlagen, Impulse.

- Oxford Handbook of attention (2014) Defining Attention.

- Enzyklopädie der Psychologie, C, II, 2 Aufmerksamkeit herausgegeben von Odmar Neumann & Andries F. Sanders (1996). Göttingen: Hogrefe. Sachregister Aufmerksamkeit..

- Arnold, Eysenck, Meili (1976) Lexikon der Psychologie. Aufmerksamkeit.

- Norman, Donald (dt. 1973, engl. 1969) Aufmerksamkeit und Gedächtnis.

- Toman, W. (1973) Die Aufmerksamkeit, Kap. 7 in (135-139) Allgemeine Psychologie I.

- Handbuch der Psychologie (1966) I. DER AUFBAU DES ERKENNENS. 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Graumann: g) Bewußt — aufmerkend, bemerkend; bemerkt.

- Hebb, D. O. (1949) The Organization of Behavior - A Neuropsychological Theory.

- Titchener, E. B. (1910) Lehrbuch der Psychologie.

- James, William (1909) Kapitel XIII Aufmerksamkeit in Psychologie.

- Ribot, Théodule (1908) Die Psychologie der Aufmerksamkeit.

- Dürr (1907) Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig: Quelle & Meyer.

- Aufmerksamkeit bei Eisler. 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Mit einer Anlage zur Apperzeption.

- Titchener, E. B. (1901-1905) Attention in Experimental Psychology.

- Wundt, Wilhelm (1897) Grundriss der Psychologie. 2. Auflage.

- Helmholtz (1867) Handbuch der physiologischen Optik.

- Körperliche Aktivität als Therapieoption bei ADHS?

- Sinkende Aufmerksamkeitsspanne durch Informationsflut.

- Erlebensbericht EB66 Aufmerksamkeit.

- Brainstorming Bewusstheits- und Bewusstseinszustände und Aufmerksamkeit.

- Metaphern zur Aufmerksamkeit.

_

Editorial

Einerseits weiß im Alltag fast jeder, was damit gemeint ist, wenn man von Aufmerksamkeit spricht, andererseits ist bei genauerer Betrachtung vieles unklar. Vor allem, weil Aufmerksamkeit konfundiert (gekoppelt) ist mit dem erleben, d.h. mit jedem erleben ist eine Aufmerksamkeit verbunden (Beweis?).

Geht man davon aus, dass in jeder Sekunde des Lebens Aufmerksamkeit stattfindet, dann ergeben sich für die durchschnittlich 16 Stunden des Wachtages, 60*60*16 = 57600 Aufmerksamkeitszustände. In 80 Jahren wären das 57600*360*80 = 1,658,880,000, also über eineinhalb Milliarden.

Aufmerksamkeit ist eine sehr wichtige psychische Grundfunktion, die eng mit dem Bewusstsein und der äußeren wie inneren Wahrnehmung zusammenhängt. Aber was "ist" Aufmerksamkeit eigentlich genau? Welche Stellung nimmt sie in der Theorie des Menschen, wie er lebt, erlebt, funktioniert ein? Wie hängt Aufmerksamkeit mit dem Erleben zusammen, was unterscheidet beide? Soll Aufmerksamkeit an wach sein gebunden sein? Gibt es aber nicht auch im Schlaf Aufmerksamkeit, wenn man etwa durch Geräusche aufwacht, z.B. auch wenn man den Wecker hört oder eine Mutter das Wimmern ihres Kindes im Schlaf mitbekommt? Kriegt man nicht auch einiges mit, selbst wenn man gar nicht besonders achtet oder aufmerksam ist? Wo braucht man viel Aufmerksamkeit, wo stört sie eher, behindert oder verhindert sogar, was man will?

Bewusstheit und Bewusstsein können verschiedene Zustände annehmen, in der Hauptsache Wachsein, Schlaf und Trance. Wie steht es bei diesen Zuständen um die Aufmerksamkeit?

Können wir aufmerken und Aufmerksamkeit eindeutig definieren, so dass klar ist, von was die Rede ist und von was nicht?

Mit all diesen Fragen und einigen mehr beschäftigt sich die Definitionsseite Aufmerksamkeit.

Einführung in das Definitionsproblem der Aufmerksamkeit

Wenn ich einen Baum wahrnehme, was ist da mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich aufmerksam für den Baum? Das hört sich komisch an, obwohl es wahrscheinlich richtig ist. In vielen Fällen ist die Aufmerksamkeit dabei, auch wenn sie nicht erwähnt wird. Wenn ich mich frage, was ich heute mittag essen möchte, ist meine Aufmerksamkeit dann beim Mittagessen? Natürlich! Wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, bin ich dann aufmerksam für das Geschehen im Straßenverkehr. Im allgemeinen schon, wenn nichts passieren soll. Manchmal spricht man davon, dass man aufpasst. Ist aufpassen eine - besondere - Form der Aufmerksamkeit? Es sieht so aus. Ist sich zusammen nehmen auch eine besondere Form der Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich schon, wenn auch im Zusammennehmen eine Portion Motivation und Handlungskontrolle steckt. Aufmerksamkeit ist teils etwas passives, ein nebenbei schauen, beobachten, wahrnehmen, aber auch etwas sehr Aktives. Viele Tätigkeiten gelingen nur, wenn man sie richtig ausführt. Hierzu ist oft Aufmerksamkeit erforderlich oder hilfreich. Man braucht weniger Aufmerksamkeit, wenn man etwas geübt hat und gewohnt ist. Man handelt dann meist automatisch. Hier gibt es enge Zusammenhänge mit dem Lernen. Wenn ich zum Fenster gehe und hinausschaue, dann ist meine Aufmerksamkeit auf das, was ich draußen sehe, gerichtet. Sehe ich alles oder nur einen Teil? Bin ich dann nur aufmerksam für den Teil, den ich sehe? Man sieht gewöhnlich viel mehr als man wahrnimmt. Ist dafür die Aufmerksamkeit zuständig? Nun, all die vielen Fragen, die sich zusammen mit dem allgemeinen und vorwissenschaftlichen Aufmerksamkeitsbegriff stellen, können so oder so ausfallen, je nachdem wie Aufmerksamkeit definiert wird. Aber lässt sich der Grundbegriff Aufmerksamkeit überhaupt definieren? Angesichts der Bedeutung dieses Begriffs für Wissenschaft und Lebensalltag wäre das sehr wünschenswert.

Probleme

einer Aufmerksamkeits-Definition

Eines der großen Probleme der Definition ist die Konfundierung

der Aufmerksamkeit mit vielen anderen psychischen Funktionen. Es gibt keine

Wahrnehmung ohne Aufmerksamkeit, es gibt kein Denken ohne Aufmerksamkeit,

es gibt kein wünschen und wollen ohne Aufmerksamkeit. Man kann sogar

verallgemeinern und sagen: es gibt kein erleben ohne Aufmerksamkeit. Das

alles ist uns so selbstverständlich, dass wir uns darüber im

Normal- und Regelfall keine Gedanken machen. Bei allem, was wir bemerken,

was uns bewusst wird, ist die Aufmerksamkeit dabei. Wieso eigentlich? Was

ist an der Wahrnehmung Wahrnehmung und was ist an der Wahrnehmung Aufmerksamkeit?

Gibt es überhaupt Aufmerksamkeit für sich allein, z.B. freischwebende,

ungerichtete, oder ist Aufmerksamkeit immer an eine psychische Funktion

gekoppelt? Wie ist das, wenn ich ruhe, Pause mache, nichts verfolge, vielleicht

sogar absichtlich gar nichts verfolge, sondern entspanne, nichts psychisch,

geistig oder körperlich tun will? Ist da die Aufmerksamkeit auf nichts

tun gerichtet?

Erste Näherungen zu einer Definition

der Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit ist ein allgemeiner und psychologischer Grundbegriff,

den ich mit meinen Mitteln nicht definieren kann und den ich deshalb über

Prädikatorenregeln mit Beispielen

und Gegenbeispielen einführe:

Beispiele. Wir beginnen mit Beispielen von Prädikatorenregeln für Aufmerksamkeit.

- Möchte man wissen, was man gestern gemacht hat, dann richtet man seine Aufmerksamkeit auf gestern und sein Tun.

- Fragt man sich, was ein Quadrat von einem Rechteck unterscheidet, dann richtet man seine Aufmerksamkeit auf das, was man unter Quadrat und das, was man unter Rechteck versteht.

- Fragt man sich, was im Moment für ein Wetter ist, richtet man seine Aufmerksamkeit auf das Wetter.

- Schließt man die Augen, so ist die Aufmerksamkeit für den visuellen Wahrnehmungskanal äußerer Wahrnehmungsquellen geschlossen.

- Meint man, dass es vielleicht komisch riecht, richtet man seine Aufmerksamkeit auf Riechen und den Geruch.

- Will man prüfen, ob die Abrechnung korrekt ist, rechnet man die einzelnen Posten nach, wozu die Aufmerksamkeit auf die Rechnungsposten gerichtet sein muss.

- Will man wissen, wie es einem geht, richtet man seine Aufmerksamkeit und innere Wahrnehmung: auf sein Befinden, Fühlen und Gestimmt sein.

- Will man feststellen, ob man Hunger hat, richtet man seine Aufmerksamkeit auf seine Nahrungs-Bedürfnisse.

- Überlegt man, wann man einkaufen gehen will, richtet man seine Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmöglichkeiten und die Zeit.

- Zieht man sich nach dem Aufstehen kann, muss die Aufmerksamkeit auf die Kleidungsstücke und wie man in sie hineinschlüpft gerichtet sein, was im allgemeinen aber Routine ist und keine besondere Aufmerksamkeit verlangt.

- Ist man frei und offen für alles Mögliche, was da kommt, dann nennen wir das freischwebende oder ungerichtete Aufmerksamkeit.

Gegenbeispiele (Feststellungen,

Behauptungen, Meinungen):

- Der Himmel ist blau

- Dreiecke des gewöhnlichen Anschauungsraumes haben als Winkelsumme 180°.

- Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure.

- Glas besteht in der Grundsubstanz aus Quarzsand.

- Der Wetterbericht kommt meist am Nachrichtenende.

- Kant unternahm täglich einen Spazierganz zur selben Zeit.

- Revolutionen waren sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Gesellschaft.

- Nicht jeder hält das Konzept der Evolution für richtig.

- Erhöhten Blutdruck merkt man meist nicht bis man ihn misst.

- Was für den einen eine Delikatesse ist, findet ein anderer abscheulich.

- Das Weltall soll sich ausdehnen.

Aus den Beispielen erste Näherungen ergibt sich, dass fast immer der Begriff richten oder lenken dabei ist. Man kann die Aufmerksamkeit auf einen Sinneskanal zu äußeren Wahrnehmungsquellen richten, aber auch auf die innere Wahrnehmung, z.B. was rumort in meinem Bauch, was denke ich gerade, wie ist mein Befinden? Noch nicht berücksichtigt ist bislang die Konzentration als Verdichtung der gerichteten Aufmerksamkeit. Sachverhalte, auf die sich Aufmerksamkeit richtet, kann man als ausgewählte ansehen. Die Aufmerksamkeit kann mehr oder minder lange bei ihnen verweilen. Sind es Sachverhalte aus äußeren Wahrnehmungsquellen, kann die Aufmerksamkeit natürlich nur so lange bei ihnen verweilen, wie sie da sind, sich ereignen oder geschehen. Danach muss auf die Erinnerung an diese Sachverhalte zurückgegriffen werden.

Grundbegriffe und Bezeichnungen

Nach unserem alltäglichen aber auch wissenschaftlichem Vorverständnis

von Aufmerksamkeit können folgende Unterscheidungen, Bezeichnungen

/ Kürzel, die in die Definition der Aufmerksamkeit einbezogen werden

können, hilfreich sein:

Aufmerksamkeit und aufmerken

- => gerichtet auf, Lenkung, lenken, gelenkt.

- A := Aufmerksamkeit, aufmerken, eingeführt über Prädikatorenregeln (sprachliche Gebrauchsregeln), Beispiele und Gegenbeispiele. Ganz allgemein kann man unterscheiden:

- Aufmerksamkeits-Grundeinstellung:

- freischwebende,

- gerichtete und

- verdichtete Aufmerksamkeit. Verdichtete Aufmerksamkeit heißt auch Konzentration.

- Aufmerksamkeit kann absichtlich, willkürlich oder unabsichtlich, unwillkürlich erfolgen.

- Aufmerksamkeit kann mehr oder minder bewusst bis nicht bewusst sein.

- A => S. Grundformel. In Worten die Aufmerksamkeit A ist auf den Sachverhalt S gerichtet. Mit diesem Ansatz muss es ein System geben, das dieses Richten oder Lenken (=>) vornimmt, einleitet und lenkt. Ganz allgemein LS(A) => S, in Worten: das Lenkungssystem LS richtet oder lenkt (=>) die Aufmerksamkeit A auf den Sachverhalt S.

- GF(A) Die Grundfunktionen (GF) der Aufmerksamkeit (A) sind:

- auswählen (richten, lenken)

- fokussieren (scharf stellen, in den Mittelpunkt rücken)

- verdichten (andere wegblenden, nicht beachten)

- dabeibleiben

- unterbrechen

- wiederaufnehmen

- fortsetzen, fortgesetzt dabei bleiben

- beenden, für andere Auswahl oder Zuwendung offen sein

- kontrollieren (reflektieren, wo bin ich, bin ich richtig, noch am Ball?,

- LS(A) := Lenkungssystem für die Aufmerksamkeit. Die Lenkung der Aufmerksamkeit muss durch ein System erfolgen

- B(LS(A) => S) := Bewusstheit der Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Sachverhalt ... .

- N Normalzustand: Man nutzt seine Fähigkeit zur Aufmerksamkeit ohne besondere Anstrengung oder Bewusstheit, man setzt sie einfach ein. Der Gebrauch der Aufmerksamkeit geschieht überwiegend automatisch und nicht bewusst.

- Aufmerksamkeit unter Normalbedingungen im Wachzustand

- Aufmerksamkeit in Übergangszuständen

- schlafen => erwachen

- wachen => schlafen

- Aufmerksamkeit beim Tagträumen

- Aufmerksamkeit im Schlaf

- Aufmerksamkeit im Traum

- Aufmerksamkeit in Trance. In Trance oder Hypnose kann die Aufmerksamkeit bis auf den Rapport zum Suggestor oder Hypnotiseur ausgeschaltet werden

- Aufmerksamkeit in Sonder-Zuständen (Entspannung, Meditation, Verzückung, Mystik, Ekstase, Psychosen, Delirien u.a.m)

- GF(L) Die Grundfunktionen des Lenkens (Steuerns, Regelns) sind (Quelle): anfangen, dabeibleiben, unterbrechen, aufhören, prüfen.

- LS := Lenkungssystem einer psychologischen Funktion (Lenkung aktivieren, beginnen; Lenkung aufrecht- oder beibehalten; Lenkung verstärken, intensivieren; Lenkung einstellen.

- L Lenkung (Steuerung, Regelung): absichtlich, willkürlich - unwillkürlich, mehr oder minder automatisch, mehr oder minder bewusst oder nicht bewusst.

_

_

Zusammenhänge und Konfundierungen

- Aufmerksamkeit hat viele Konfundierungen, d.h. Zusammen- oder Zugleichvorkommen,

so dass es oft sehr schwierig ist die Aufmerksamkeit vom mit ihr Konfundierten

(= zugleich Auftreten) zu unterscheiden. Das werde ich bei Gelegenheit

näher ausarbeiten und vertiefen.

- Aufmerksamkeit und Lenken (Steuern, Regeln). Es scheint, als ob Aufmerksamkeit und Lenken immer miteinander gekoppelt sind, so dass sich die Frage stellt, was ist gleich und was ist der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Lenken (Steuern, Regeln).

- Aufmerksamkeit und Erleben

- Aufmerksamkeit und Bewusstsein

- Aufmerksamkeit und Bewusstheit

- Aufmerksamkeit und elementare Dimensionen des Erlebens

- Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Jede Wahrnehmung ist mit Aufmerksamkeit gekoppelt.

- Aufmerksamkeit und Denken

- Aufmerksamkeit und Wünschen

- Aufmerksamkeit und Wollen

- Aufmerksamkeit und Phantasieren

- Aufmerksamkeit und Vorstellen

- Aufmerksamkeit und planen

- Aufmerksamkeit und Tun und Lassen

- Aufmerksamkeit und Lernen

- Aufmerksamkeit und Gewöhnung

- ...

Wirkungen der mehr oder minder ausgeprägten

Aufmerksamkeit

Es gibt Situationen, die Aufmerksamkeit erfordern und es gibt Situationen,

in denen Aufmerksamkeit stört.

Definition Aufmerksamkeit

Formel: LS(A) => S

Aufmerksamkeit ist mit meinen Mitteln nicht direkt definierbar. Aber

der Begriff lässt sich hinreichend klar mit Prädikatorenregeln,

Beispielen und Gegenbeispielen, einführen und verstehen (>erste

Näherungen). Aus den Beispielen ergibt sich:

| Aufmerksamkeit heißt, seine innere Wahrnehmung - auch äußerer

Wahrnehmungsquellen - auf einen Sachverhalt richten oder lenken,

was an potentiell unendlich vielen Beispielen gezeigt werden kann.

Anmerkung: Diese Definition schließt alle Möglichkeiten ein, die unter Grundbegriffe und Bezeichnungen erfasst wurden, so dass Aufmerksamkeit insbesondere auch mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger absichtlich wie auch nicht bewusst oder unabsichtlich stattfinden kann. Dabei ist die Aufmerksamkeit oft mit anderen Erlebensinhalten oder psychischen Grundfunktionen gekoppelt (konfundiert), wie z.B. dem Lenken (Steuern, Regeln), was die Aufmerksamkeitsforschung sehr erschwert. |

Beweise um die Aufmerksamkeit (> Checkliste-Beweisen)

Voraussetzung für den Beweis ist, daß Aufmerksamkeit hinreichend klar und genau definiert ist. Zur ersten Beweisaufgabe gehört also die Definition von Aufmerksamkeit, wie sie z.B. oben erfolgt ist. Aus der Definition der Aufmerksamkeit folgen zahlreiche, ja millionenfache Existenzbeweise.

Geht man davon aus, dass in jeder Sekunde des Lebens Aufmerksamkeit stattfindet, dann ergeben sich für die durchschnittlich 16 Stunden des Wachtages, 60*60*16 = 57600 Aufmerksamkeitszustände. In 80 Jahren wären das 57600*360*80 = 1,658,880,000, also über eineinhalb Milliarden.

Schwieriger ist ein "allgemeiner" Beweis, weil genau zu klären wäre, was "allgemeiner" genau bedeuten soll. Es gibt auch zahlreiche spezifische Beweisaufgaben - oder spezifische Beweise wie z.B. die Behauptung, dass die Aufmerksamkeit Gefühle zum Erlöschen bringen soll (Titchener 1910, §6; aber Angst?, Zahnschmerz?).

Die Existenz der Aufmerksamkeit beweist auch die Existenz eines Lenkungssystems, weil lenken (steuern, regeln) mit Aufmerksamkeit oder aufmerken gekoppelt (konfundiert) ist. Zum Lenkungssystem gehört all das, was gelenkt (gesteuert, geregelt) werden kann oder für das Lenken (Steuern, Regeln) eine Rolle spielt.

Das Beweisgebiet um die Aufmerksamkeit ist riesig. Allein die Beweisaufgaben um die Aufmerksamkeit zu ordnen ist eine Menge Arbeit (> Beweis und Beweisen in der Psychologie)

Materialien

Aufmerksamkeit (Auswahl)

Der Zeitraum der Materialien zur Aufmerksamkeit reicht von 1867 (Helmholtz)

bis 2024 (ChatGPT; Plohr; Lex. Neurowiss.)

Chronologische Ordnung (neuere zuerst, unten alphabetisch nach AutorInnen):

- ChatGPT (Abruf 22.05.2024) Definitionen der Aufmerksamkeit.

- Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft: Abruf 20.05.2024.

- APA Definition nach Plohr, Nikola (2024) Aufmerksamkeitsökonomien in digitalen Zeiten. Grundlagen, Impulse.

- Oxford Handbook of attention (2014) Defining Attention.

- Enzyklopädie der Psychologie, C, II, 2 Aufmerksamkeit herausgegeben von Odmar Neumann & Andries F. Sanders (1996). Göttingen: Hogrefe. Sachregister Aufmerksamkeit.

- Prinz, Wolfgang (1983) Aufmerksamkeitsforschung. In (65-75) Prinzp, Wolfgang (1983) Wahrnehmung und Tätigkeitssteuerung. Berlin: Springer.

- Rützel, Erich (1977) Aufmerksamkeit in (49-58) Herrmann, Theo; Hofstätter, P.R.; Huber, H.Ü. & Weinert, F. (1977, Hrsg.) Handbuch psychologischer Grundbegriffe. München: Kösel.

- Arnold, Eysenck, Meili (1976) Lexikon der Psychologie. Aufmerksamkeit.

- Petrowski, (1976, Hrsg.) Aufmerksamkeit in (189-203) Petrowski, A.W. (dt. 1976, russ. 1970) Allgemeine Psychologie. Berlin: Volks und Wissen.

- Toman, W. (1973) Die Aufmerksamkeit, Kap. 7 in (135-139) Allgemeine Psychologie I

- Norman, Donald (dt. 1973, engl. 1969) Aufmerksamkeit und Gedächtnis.

- Handbuch der Psychologie (1966) I. DER AUFBAU DES ERKENNENS. 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Graumann: g) Bewußt — aufmerkend, bemerkend; bemerkt.

- Hofstätter, Peter Robert (1958 ff). Das Fischer-Lexikon: Psychologie.

- Hebb, D. O. (1949) The Organization of Behavior - A Neuropsychological Theory.

- Giese, Fritz (1920). Aufmerksamkeit in Psychologisches Wörterbuch. Leipzig: Teubner.

- Titchener, E. B. (1910) Lehrbuch der Psychologie.

- James, William (1909) Kapitel XIII Aufmerksamkeit in Psychologie.

- Ribot, Théodule (1908) Die Psychologie der Aufmerksamkeit.

- Dürr (1907) Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig: Quelle & Meyer.

- Aufmerksamkeit bei Eisler. 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Mit einer Anlage zur Apperzeption.

- Titchener, E. B. (1901-1905) Attention in Experimental Psychology.

- Wundt, Wilhelm (1897) Grundriss der Psychologie. 2. Auflage.

- Helmholtz (1867) Handbuch der physiologischen Optik.

Alphabetisch sortiert (oben chronologische Ordnung):

- APA Definition nach Plohr, Nikola (2024) Aufmerksamkeitsökonomien in digitalen Zeiten. Grundlagen, Impulse.

- Arnold, Eysenck, Meili (1976) Lexikon der Psychologie. Aufmerksamkeit.

- ChatGPT (Abruf 22.05.2024) Definitionen der Aufmerksamkeit.

- Dürr (1907) Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig: Quelle & Meyer.

- Aufmerksamkeit bei Eisler. 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Mit einer Anlage zur Apperzeption.

- Enzyklopädie der Psychologie, C, II, 2 Aufmerksamkeit herausgegeben von Odmar Neumann & Andries F. Sanders (1996). Göttingen: Hogrefe. Sachregister Aufmerksamkeit.

- Handbuch der Psychologie (1966) I. DER AUFBAU DES ERKENNENS. 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Graumann: g) Bewußt — aufmerkend, bemerkend; bemerkt.

- Giese, Fritz (1920). Aufmerksamkeit in Psychologisches Wörterbuch.

- Hebb, D. O. (1949) The Organization of Behavior - A Neuropsychological Theory.

- Helmholtz (1867) Handbuch der physiologischen Optik.

- Hofstätter, Peter Robert (1958 ff). Das Fischer-Lexikon: Psychologie.

- James, William (1909) Kapitel XIII Aufmerksamkeit in Psychologie.

- Norman, Donald (dt. 1973, engl. 1969) Aufmerksamkeit und Gedächtnis.

- Oxford Handbook of attention (2014) Defining Attention.

- Petrowski (1976, Hrsg.) Aufmerksamkeit in (189-203) Allgemeinen Psychologie.

- Prinz (1983) Aufmerksamkeitsforschung. In (65-75) Wahrnehmung und Tätigkeitssteuerung.

- Ribot, Théodule (1908) Die Psychologie der Aufmerksamkeit.

- Rützel (1977) Aufmerksamkeit im Handbuch psychologischer Grundbegriffe.

- Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft: Abruf 20.05.2024.

- Titchener, E. B. (1910) Lehrbuch der Psychologie.

- Titchener, E. B. (1901-1905) Attention in Experimental Psychology.

- Toman, W. (1973) Die Aufmerksamkeit, Kap. 7 in (135-139) Allgemeine Psychologie I

- Wundt, Wilhelm (1897) Grundriss der Psychologie. 2. Auflage.

_

Materialien in chronologischer Ordnung (neuere zuerst)

Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft: Aufmerksamkeit [Abruf 20.05.2024]

- Z1 "Aufmerksamkeit, E attention, allgemeine Bezeichnung für

einen Zustand der gesteigerten Wachheit (Vigilanz) und Anspannung, welcher

der selektiven Orientierung von Wahrnehmung, Denken und Handeln zugrunde

liegt ( siehe Tab. 1). Aufmerksamkeit wird sowohl durch auffällige

bzw. neuartige Umgebungsreize unwillkürlich geweckt als auch willkürlich

und bewußt ausgerichtet unter dem Einfluß von Hinweisen, Bedürfnissen,

Interessen und Vorstellungen (z.B. bei der Suche nach einem bestimmten

Namen auf einer Buchseite)."

Z1.1 Verständliche Erklärung (Z1), die Wahrnehmung, Denken und Handeln umfasst.

Z1.2 An Formen werden genannt: unwillkürliche und willkürliche Aufmerksamkeit.

Z1.3 Gesteigerte Wachheit ist nur eine Variante und steht z.B. im Widerspruch zur Tatsache, dass man auch im Schlaf aufmerksam ist oder sein kann.

Z1.4 Etwas zu kurz kommen: a) Lenkung, insbesondere die nichtbewusste Lenkung (Lenkungssystem) ; die ungeheure Vielfalt und Konfundierung (Zugleichvorkommen z.B. bei der Wahrnehmung oder beim Denken)

Z1.5 Im Artikel wird der serielle und parallele Aspekt angesprochen.

APA-Definition-Aufmerksamkeit-nach-Plohr

Plohr, Nikola (2024) Aufmerksamkeitsökonomien in digitalen Zeiten. Grundlagen, Impulse, Reflexionsfrage. essentials. Wiesbaden: SpringerGabler.

RS-Kommentar: wissenschaftlich kaum brauchbar._

_

Anna C. (Kia) Nobre & Sabine Kastner (2014, ed.) The Oxford Handbook of Attention. Oxford University Press.

Zusammenfassung:

- Z1 Das Oxford Handbook of Attention ist mit

seinen 40 Kapiteln von 66 AutorInnen auf 1242 Seiten ein gewaltiges Werk

mit vielen interessanten Informationen. Ich habe mir auf dieser Seite speziell

vorgenommen, zu dokumentieren und kommentieren, wie die Definitionsfrage

abgehandelt wird, also der Abschnitt "Defining Attention" auf den Seiten

1204-1206.

Z2-Definitionen. Das Handbuch besteht aus 40 Kapiteln, aber nur von 18 Kapiteln - neben James - werden "Definitionen" mitgeteilt, die bei genauerer Betrachtung keine sind, sondern von Ungenauigkeiten, Unklarheiten und Begriffsverschiebebahnhöfen durchsetzt sind. Sämtliche 19 Definitionen - mit James - sind unzulänglich, wobei die Definitionsproblematik im Abschnitt "DEFINING ATTENTION" von den Herausgeberinnen erkannt wird.

Z-Fazit: Die AutorInnen des gewaltigen, interessanten und informativen Werkes verfügen über keine ersichtliche Definitionskompetenz für die Aufmerksamkeit (>Zum Geleit, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis,). Das ist ein schwerer und grundlegender Mangel und ein weiteres Indiz, woran es der Psychologie grundsätzlich fehlt. Dazu passt dann auch gut der Hochstaplerzitierstil, vermutlich eine Erfindung der APA.

Enzyklopädie der Psychologie, C, II, 2 Aufmerksamkeit herausgegeben von Odmar Neumann & Andries F. Sanders (1996). Göttingen: Hogrefe.

Zusammenfassung-Enzyklopädie der Psychologie, C, II, 2 Aufmerksamkeit herausgegeben von Odmar Neumann & Andries F. Sanders (1996). Göttingen: Hogrefe.

Im Sachregister des 672 Seiten Bandes gibt es zwar viele Einträge zur Aufmerksamkeit, einen Definitionshinweis findet man leider nicht:

- Aufmerksamkeit, s. a. fokussierte A., geteilte A., unwillkürliche

A., visuelle A., willkürliche A. 61, 63, 69, 75, 77, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 334, 335, 336, 337,. 338, 339, 340, 342,

343, 344, 347, 348, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 383, 388, 393,

395

Aufmerksamkeitsdefekte 463, 464

Aufmerksamkeitsdefizite 337

Aufmerksamkeitsforschung 395

Aufmerksamkeitskanal 479, 481, 505, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 544, 545, 546

Aufmerksamkeitsselektion 348, 349

Aufmerksamkeitsspanne 9

Aufmerksamkeitsspur 495, 496, 497, 499, 507, 508, 509, 513, 514, 529

Aufmerksamkeitssteuerung 355, 358, 359, 360, 393

Aufmerksamkeitszustand 338, 339

Aufmerksamkeitszuwendung 89, 115, 128, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 252, 256, 257, 258

Arnold, Eysenck, Meili Lexikon der Psychologie (1976)

Zusammenfassung. Das Lexikon der Psychologie von Arnold, Eysenck und Meili (1976) ist immer noch eine gute Quelle für psychologische Grundbegriffe wie hier die Aufmerksamkeit. Die Zusammenfassung zeigt, dass die Konzeptionen einiger großer Psychologen (Wundt, Titchener, James) viele Anregungen enthalten, aber theoretisch unbefriedigend sind. Weiter wird ausgeführt: "Die Gestaltpsychologen, Behavioristen und Psychoanalytiker schenkten dem Begriff „Aufmerksamkeit“ nur wenig Beachtung, und Jahre hindurch wurde das Konzept überhaupt ignoriert. Ein einflußreiches Buch von D. O. Hebb (1949) erweckte neues Interesse für diesen Gegenstand. ..."

Toman, W. (1973) Die Aufmerksamkeit, Kap. 7 in (S. 135-139) Allgemeine Psychologie I. Freiburg: Rombach.

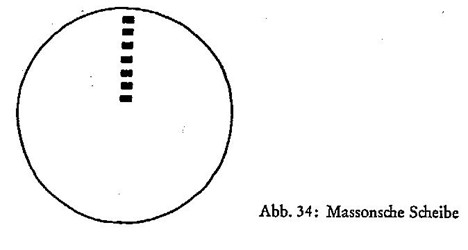

Reizangebote selegieren können, heißt Aufmerksamkeit, die inter- und intraindividuell sehr schwanken kann. Als Beispiel und experimentellen Beleg führt Toman die Massonsche Scheibe an, mit der allerdings, genau betrachtet, die Diskriminationsfähigkeit der Wahrnehmung erfasst wird. Hier ist zwar Aufmerksamkeit dabei, die ja mit allen Wahrnehmungsprozessen konfundiert ist, aber ist es nicht klar, was ist Wahrnehmung, was ist Aufmerksamkeit. Man dürfe wahrscheinlich nicht von einer einheitlichen Fähigkeit der Aufmerksamkeit sprechen.

Toman erwähnt viele andere Autoren: (Bartenwerfer 1969) (Haider 1967); (G. E. Müller 1872, Ribot 1889, von Kries 1895), (Lindsley, Bowder und Magoun 1949, Moruzzi und Magoun 1949, Broadbent 1957), (Rohracher 1971) (Baker 1960); (Swets 1964, Green und Swets 1966; Herbart (1824/25); Pauli (1924, 1937); Port (1955); (siehe Neisser 1967) Stroop (1935). Pfahler 1932, Kretschmer 1955, Rohracher 1969 Freud (1900).

Norman, Donald A. (dt.

1973, engl. 1969) Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Weinheim: Beltz.

Nach dem Sachregister soll sich (S. 19) eine Definition finden. Das

Wort "Definition" findet sich aber auf der Seite nicht, so dass nur das

Eingangszitat von William James gemeint sein kann:

- S. 19: "Jedermann weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es handelt sich

um das geistige Inbesitznehmen eines von scheinbar mehreren gleichzeitig

möglichen Objekten oder Gedankengängen in klarer und lebendiger

Form. Zu ihrem Wesen gehört das wie auf einen Brennpunkt sich richtende

Konzentrieren des Bewußtseins. Dazu gehört ferner die Abkehr

von Objekten, um sich wirksam mit anderen zu beschäftigen."

Aus (Fußnote) William James: The Principles of Psychology, Bd. 1, New York: Henry Holt and Co., 1890, S. 403—404

Das ist allerdings keine Definition und nach den ersten Worten

"Jedermann weiß, was Aufmerksamkeit ist." - auch unnötig.

Handbuch der Psychologie 1. Band ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

I. DER AUFBAU DES ERKENNENS. 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein

hrsg. von Gottschaldt, Lersch, Sander und Thomae 1966, Göttingen: Hogrefe.

Zusammenfassung: Das 12bändige Handbuch der Psychologie hat weder einen eigenen Band noch ein Kapitel zur Aufmerksamkeit. Carl-Friedrich Graumann schreibt S. 97:

- "g) Bewußt — aufmerkend, bemerkend; bemerkt

Es hat so viele Auseinandersetzungen darüber gegeben, was Aufmerksamkeit ist und was sie nicht ist, ob ihre Gesetze wahr sind oder nicht und ob es eigentlich Aufmerksamkeits-Gesetze sind, daß man Gefahr läuft, die Wahrheit aus dem Auge zu verlieren, daß es nämlich wirklich eine Grundtatsache der Aufmerksamkeit gibt. ..."

_

Hebb, D. O. (1949) The Organization of Bahavior. A neuropsychological Theory. New York: Wiley.

Zusammenfassung-Hebb-1949:

Im Index finden sich folgende Einträge zu "attention":

Attention, as factor in learning, 151-153

- defined empirically, 4

defined theoretically, 87, 102

lack of unity in, 152

relation to expectancy, 87

| defined empirically, 4 | Google Übersetzer: |

| p.4: "In the simplest terms, "attention" refers to a selectivity of

response. Man or animal is continuously responding to some events in the

environment, and not to others that could be responded to (or "noticed")

just as well. When an experimental result makes it necessary to refer to

"set" or "attention," the reference means, precisely, that the activity

that controls the form, speed, strength, or duration of response is not

the immediately preceding excitation of receptor cells alone. The fact

that a response is not so controlled may be hard to explain, theoretically;

but it is not mystical, and "attention" is not necessarily anthropomorphic,

or animistic, or undefinable."

_ _ |

Vereinfacht ausgedrückt bezieht sich „Aufmerksamkeit“ auf eine selektive Reaktion. Mensch und Tier reagieren ständig auf bestimmte Ereignisse in der Umgebung und nicht auf andere, auf die ebenso gut reagiert (oder die man „bemerkt“) werden könnte. Wenn ein experimentelles Ergebnis es erforderlich macht, auf „Einstellung“ oder „Aufmerksamkeit“ zu verweisen, bedeutet dies genau, dass die Aktivität, die die Form, Geschwindigkeit, Stärke oder Dauer der Reaktion steuert, nicht allein die unmittelbar vorausgehende Erregung von Rezeptorzellen ist. Die Tatsache, dass eine Reaktion nicht so kontrolliert wird, mag theoretisch schwer zu erklären sein; aber es ist nicht mystisch, und „Aufmerksamkeit“ ist nicht unbedingt anthropomorph, animistisch oder undefinierbar. |

RSp. 4: Das ist keine Definition.

RSp. 87: keine Definition gefunden.

| defined theoretically 102 | Google Übersetzer: |

| p.102: "2. References to set, attention, and expectancy were made in

developing the schema, which can be more precise here. The term "attention"

is ambiguous in the literature, and has several meanings: it may refer

(a) to the state or end result of attending the subjective clarity of what

is attended to, or the necessary receptor adjustment; (b) to the selectivity

of the process; ( c) to the hypothetical agency or process which produces

the selectivity; and (d) to various properties of "mind" which apparently

cannot be defined or understood. It is in the third sense (c) that the

term is used here, and in the schema attention may be defined as a central

facilitation of a perceptual activity. So used, "attention" has exactly

the same meaning as a "perceptual set," a process which makes one thing

seen more readily than another. When this facilitation is effective in

advance of the corresponding sensory process, expectancy is said to occur."

_ _ _ _ _ _ _ |

"2. Bei der Entwicklung des Schemas, das hier genauer beschrieben werden kann, wurde auf Einstellung (set), Aufmerksamkeit und Erwartung Bezug genommen. Der Begriff Aufmerksamkeit“ ist in der Literatur mehrdeutig und hat mehrere Bedeutungen: Er kann sich (a) auf den Zustand oder das Endergebnis der Aufmerksamkeit beziehen – die subjektive Klarheit dessen, worauf geachtet wird, oder die notwendige Rezeptoranpassung; (b) auf die Selektivität des Prozesses; (c) auf die hypothetische Kraft oder den Prozess, der die Selektivität erzeugt; und (d) auf verschiedene Eigenschaften des „Geistes“, die anscheinend nicht definiert oder verstanden werden können. Der Begriff wird hier in der dritten Bedeutung (c) verwendet, und im Schema kann Aufmerksamkeit als zentrale Erleichterung einer Wahrnehmungsaktivität definiert werden. So verwendet hat „Aufmerksamkeit“ genau dieselbe Bedeutung wie ein „Wahrnehmungsset“, ein Prozess, der dafür sorgt, dass eine Sache leichter gesehen wird als eine andere. Wenn diese Erleichterung im Vorfeld des entsprechenden sensorischen Prozesses wirksam ist, spricht man von Erwartung." |

RS102: Alle vier Erwähnungen a, b, c, d sind keine Definition.

Titchener, E. B. (1910) Lehrbuch der Psychologie.

Zusammenfassung Titchener (1910) Lehrbuch der Psychologie. Leipzig: Barth.

Z1-1910 Das Lehrbuch 1910 besteht aus zwei Teilen. Die Aufmerksamkeit ist im 1. Teil abgehandelt, in den Paragraphen 75-84. Der Suchtext "Aufmerksamkeit" findet 347 Treffer, davon 10x im Inhaltsverzeichnis und 1x im Verzeichnis der Figuren (S. 277). Das Thema Aufmerksamkeit nimmt bei Titchener mit den §§ 75-84 auf den Seiten 265-302, also mit 37 Seiten ziemlichen Raum ein. Aufmerksamkeit wird auch ausführlich im Inhaltsverzeichnis und im Sachregister erfasst. Die große Bedeutung der Aufmerksamkeit wird also klar erkannt und die Vielfalt ausführlich beschrieben, wenn auch leider meist allgemein-abstrakt mit zu wenig konkreten Beispielen.

Z2-1910-Vieldeutigkeit In § 75 wird das Aufmerksamkeitserlebnis beschrieben und auf die Vieldeutigkeit des Begriffs im Laufe der Psychologiegeschichte hingewiesen.

Z3-1910-Unterscheidungen Er unterscheidet nicht sehr klar und nachvollziehbar primäre, sekundäre, aktive, passive, willkürliche und unwillkürliche Aufmerksamkeit. Hier wären genauere Bestimmungen mit Beispielen hilfreich gewesen.

Z4-1910-Fundstellen. Auf den 248 Seiten wurden insgesamt 30 Fundstellen mit "Aufmerksamkeit" gefunden. In keiner Fundstelle wird Aufmerksamkeit definiert, erklärt oder erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Hieraus ziehe ich den Schluss, dass Titchener in seinem Werk Lehrbuch der Psychologie 1910 den Begriff für allgemeinverständlich und nicht näher erklärungsbedürftig hält.

Z5-Das Thema Organisation und Lenkung der Aufmerksamkeit und ihre nicht bewussten Anteile und Komponenten habe ich bei Titchener nicht gefunden. Auch auf das offensichtliche Problem der Konfundierung mit vielen anderen psychischen Funktionen geht er nicht angemessen ein.

Z-Fazit-1910: Titchener liefert im Lehrbuch 1910 viele interessante Ideen, aber keine klaren Definition und keine Theorie der Aufmerksamkeit. Die Definitionsschwäche der PsychologInnen zeigt sich bei aller Methodik, Kreativität und Experimentierkompetenz auch bei Titchener.

James, William (1909) XIII Aufmerksamkeit in Psychologie [Internetarchiv] S. 217-237.

Zusammenfassung-James-1909-Aufmerksamkeit

In den ersten 29 Erwähnungen "Aufmerksamkeit" im XIII Kapitel

der Seiten 217-220 wird Aufmerksamkeit nicht definiert oder näher

erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder

Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass James den Begriff der

Aufmerksamkeit für allgemein verständlich und nicht für

näher begründungspflichtig hielt, wofür auch ein Zitat spricht

das Norman (dt. 1973), S. 19 aus den Principles von 1890 präsentiert:

- "Jedermann weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es handelt sich um das

geistige Inbesitznehmen eines von scheinbar mehreren gleichzeitig möglichen

Objekten oder Gedankengängen in klarer und lebendiger Form. Zu ihrem

Wesen gehört das wie auf einen Brennpunkt sich richtende Konzentrieren

des Bewußtseins. Dazu gehört ferner die Abkehr von Objekten,

um sich wirksam mit anderen zu beschäftigen."

Aus (Fußnote) William James: The Principles of Psychology, Bd. 1, New York: Henry Holt and Co., 1890, S. 403—404"

Die folgende Gliederung des XIII. Kapitels ist nach den von James vorgenommenen Fettungen der Zwischenüberschriften erfasst:

- Die Enge des Bewußtseins. 216

Ihre physiologischen Bedingungen. 216

Zerstreute Aufmerksamkeit. 217

Der Umfang der Aufmerksamkeit. 218

Die Varietäten der Aufmerksamkeit. 220

Die willkürliche Aufmerksamkeit. 222

Genie und Aufmerksamkeit. 226

Die physiologischen Bedingungen der Aufmerksamkeit. 227

Die Adaptation des Sinnesorgans. 227

Die Erregung des Zentrums von Seite des Vorstellungslebens aus. 230

Pädagogische Folgerungen. 235

Aufmerksamkeit und freier Wille. 235-237 (Ende XIII. Kapitel)

Sachregister: "Aufmerksamkeit, Kapitel XIII 216 ff.; ihre Beziehungen

zum Interesse 169; ihre physiologisch. Bedingungen 216; Enge des Bewußtseins

216; Umfang der 218; wieviele Objekte können auf einmal beachtet werden

218; Varietäten der 220; willkürliche 222; unwillkürliche

220; Notwendigkeit des Wechsels für die 224; Genie und Aufmerksamkeit

226; physiologische Bedingungen der 227; Adaptation des Sinnesorgans 227;

die Vorstellung des Objekts muß im voraus erweckt werden 230ff.;

Pädagogische Folgerungen 235; Aufmerksamkeit und freier Wille 236;

was die A. fesselt, bestimmt die Handlung 448; Willensanstrengung ist Aufmerksamkeitsanstrengung

450."

Das XIII. Kapitel beginnt:

- "Die Enge des Bewußtseins. Eine der merkwürdigsten

Tat-

sachen unseres Lebens ist die, daß uns in jedem Augenblick

Eindrücke von unserer ganzen Körperoberfläche geliefert werden

und daß wir doch nur einen ganz kleinen Teil derselben be-

merken. Es geht niemals die Gesamtsumme unserer Eindrücke

in unsere Erfahrung ein, die uns als solche bewußt wird, son-

dern diese durchzieht jene Gesamtsumme wie ein kleines Bäch-

lein eine große blumige Wiese. Dennoch sind die physikalischen

Eindrücke, die dabei keine Rolle spielen, ebenso gut vorhanden

wie diejenigen, welche zur Geltung kommen, und affizieren unsere

Sinnesorgane mit der gleichen Energie. Warum sie es nicht

dahin bringen bis zur Seele durchzudringen, ist ein Mysterium,

das nur benannt, nicht aber erklärt wird, wenn wir die ,'Enge

des Bewußtseins' als Grund davon erkennen."

Ribot, Théodule (1908) Die Psychologie der Aufmerksamkeit.

Aus der Einleitung zur Frage der Definition (S.3-5)

"Ohne zunächst den Versuch zu machen, die Aufmerksamkeit zu definieren

oder zu charakterisieren, nehme ich von vornherein an, daß jedermann

über die Bedeutung des Wortes genügend unterrichtet ist. Eine

größere Schwierigkeit besteht jedoch darin, zu erfahren, wo

die Aufmerksamkeit beginnt und wo sie endet; denn sie umfaßt alle

Grade vom flüchtigen, einer summenden Biene vergönnten Augenblick

bis zum Zustand völliger Absorption. Es dürfte den Gesetzen einer

guten Lehrmethode entsprechen, nur die einwandfreien typischen Fälle,

d. h. solche zu studieren, welche mindestens eins der folgenden zwei Merkmale

aufweisen, nämlich, die Intensität und die Dauer. Fallen beide

zusammen, so hat die Aufmerksamkeit ihren Höhepunkt erreicht. Die

Dauer allein gelangt durch Akkumulation zum gleichen Ergebnis, so z. B.,

wenn man beim Schein mehrerer elektrischer Funken ein Wort oder eine Zeichnung

entziffert. Die Intensität oder Stärke ist an und für sich

allein ebenso wirksam: wenn z. B. eine Frau vermöge eines bloßen

Augenzwinkerns den Aufputz ihrer Rivalin wahrnimmt. Die schwachen Formen

der Aufmerksamkeit vermögen uns nichts zu lehren; jedenfalls dürfen

wir unsere Studie nicht eben mit ihnen beginnen. Solange man noch nicht

die großen Linien vorgezeichnet hat, ist es zwecklos, Abtönungen

aufzutragen und sich bei den äußersten Feinheiten aufzuhalten.

Diese Arbeit soll vielmehr folgende Fragen festlegen

und beantworten:

Es gibt zwei ganz verschiedene Formen der Aufmerksamkeit:

eine natürliche, absichtslose und eine künstliche, willkürliche.

Die erstere, die von den Psychologen am meisten

vernachlässigte, ist die echte, sozusagen die Ur- und Grundform der

Aufmerksamkeit. Die zweite von den meisten Psychologen ausschließlich

erörterte Form ist lediglich eine Nachahmung, ein Ergebnis der Erziehung,

der Abrichtung des seelisch-körperlichen Werdens. Naturgemäß

schwankend und unbeständig, zieht sie ihre ganze Wesenheit aus der

spontanen Aufmerksamkeit, in welcher sie allein einen Stützpunkt findet.

Sie ist lediglich ein Mittel der Vervollkommnung und ein Erzeugnis der

Zivilisation."

Dürr, Ernst (1907)

Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig: Quelle & Meyer. [Internetarchiv]

"defin" 15

| S.15: " ... Wir bleiben also dabei,

die Aufmerksamkeit zu

definieren als denjenigen Bewußtseinsgrad, den wir als Klarheit und Deutlichkeit des Erfassens von Gegenständen, als Lebhaftigkeit und Eindringlichkeit von Bewußtseinsinhalten oder in ähnlicher Weise umschreiben können.8) 8) Über eine hier nicht

weiter berührte Möglichkeit der Wesensbestimmung

|

Aufmerksamkeit bei Eisler.

1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Mit einer Anlage zur Apperzeption.

Die von Eisler umfassend erfassten Ausführungen zur von alters her bekannten Aufmerksamkeit sind geistesgeschichtlich zwar interessant, bieten aber keine wissenschaftlich brauchbare Definitionen oder Theorie an.

Titchener, E. B. (1901-1905) Attention in Experimental Psychology

Ich habe die vier Bände zunächst nur auf Fundstellen nach

"attention" durchsucht und fand darin 94+326+132+29, insgesamt also 581

Fundstellen in den Inhaltsverzeichnissen, Sachregistern und Texten. Die

vier Bände "Experimental Psychology" sind ein auch heute noch ein

imposantes, bedeutendes und interessantes Werk.

Anmerkung: wieso Teil 2 von Vol I

1901 erscheint, während Teil 1 ein Jahr später, 1902 ausgewiesen

wird, war für mich verwirrend und habe ich nicht verstanden.

Wundt, Wilhelm

Wundt, Wilhelm (1897) Grundriss der Psychologie. 2. Auflage. Leipzig: Engelmann. [Internetarchiv]

Zusammenfassung-Wundt-1897-Grundriss-Psychologie:

Der Suchtext "aufmerksam" wird mit Titel und Überschriften 111x

gefunden, Aufmerksamkeit 109x. Im Inhaltsverzeichnis wird ein ganzes Kapitel,

§ 15 "Bewusstsein und Aufmerksamkeit" ausgewiesen. Auch das Sachregister

enthält Einträge.

Bei den ersten 10 Erwähnungen, S. 116 bis 126 wird der Begriff

der Aufmerksamkeit von Wundt nicht definiert, erklärt oder näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Wundt den Begriff

der Aufmerksamkeit für allgemeinverständlich und nicht für

näher begründungspflichtig hält. Das Kapitel § 15,

S. 238-262 beschäftigt sich ausdrücklich mit der Aufmerksamkeit.

Wichtigere Hinweise sollten daher zu diesem Kapitel in den Sachregisterhinweisen

zu finden sein. Im Sachregister gibt Wundt S. 245, S. 247 und S. 257 an.

Aber auch dort wird Aufmerksamkeit nicht definiert, erklärt oder näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis. Wundt differenziert zwischen willkürlicher

und unwillkürlicher Aufmerksamkeit (S. 257).

Helmholtz (1867) Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig: Voss. [Internetarchiv]

Zusammenfassung-Aufmerksamkeit-Helmholtz-1867:

Der Suchtext "aufmerksam" wird 197x, "Aufmerksamkeit" 143x gefunden.

Auf den ersten 10 Fundstellen "Aufmerksamkeit" S. 66-385 erklärt Helmholtz

nicht, was er unter Aufmerksamkeit versteht, auch nicht durch Querverweis,

Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis, so dass man davon ausgehen

kann, dass Helmholtz den Begriff der Aufmerksamkeit für allgemein

verständlich und nicht für weiter erklärungsbedürftig

hält. Im Sachregister gibt es zwei Einträge: Aufmerksamkeit,

Einfluss auf die Wahrnehmungen 431.

Mittel sie zu fesseln 772— 774.

Forschungsergebnisse

Körperliche

Aktivität als Therapieoption bei ADHS? Aktueller Forschungsstand

(2023/24)

"Zusammenfassung: Körperliche Aktivität als Präventions-

und Therapieoption von psychischen Erkrankungen rückt zunehmend in

den Fokus aktueller Forschung. Insbesondere Verbesserungen in kognitiven

Funktionen, Aufmerksamkeitsleistungen, Impulsivität und Hyperaktivität

könnten Sport zu einer vielversprechenden Behandlungsoption für

die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) machen.

In dem vorliegenden narrativen Übersichtsartikel wird der aktuelle

Forschungsstand zu Sporteffekten bei Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen

mit ADHS dargestellt und bewertet. Während Studien zu den kurzfristigen

Auswirkungen einer einmaligen körperlichen Aktivität robuste

Effekte auf die Aufmerksamkeit und Inhibitionskontrolle zeigen, sind bisherige

Ergebnisse zur Wirkung auf weitere Symptombereiche der ADHS sowie bei Erwachsenen

gemischt. Randomisierte kontrollierte Studien zu regelmäßiger

sportlicher Aktivität sind bislang rar und zeigen eine hohe Heterogenität,

ermutigen jedoch zu weiterer Forschung in dem Bereich."

Quelle: https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/1422-4917/a000963

Sinkende Aufmerksamkeitsspanne

durch Informationsflut

Report

Psychologie 1, 2020, "Sinkende Aufmerksamkeitsspanne durch Informationsflut

Wird aus wachsender Quantität sinkende Qualität? "

Beweise durch computergestützte

Sozialwissenschaften bestätigen Vermutungen Den Beschleunigungsprozess

gefühlt haben viele Menschen schon länger. Stark diskutiert wurden

mögliche negative Auswirkungen der sozialen Medien und des ständigen

Nachrichtenstroms auf unsere Aufmerksamkeit in den letzten Jahren immer

wieder von Soziologinnen und Soziologen, Psychologinnen und Psychologen

sowie von Lehrerinnen und Lehrern. Sie warnten davor, dass die ständigen

Eilmeldungen, Push-Benachrichtigungen sowie die Angst, etwas zu verpassen,

zu einer »sozialen Beschleunigung« führen. Viele sich

in Behandlung befindliche Personen klagten gegenüber Psychologinnen/Psychologen

und Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten über eine daraus erwachsende

– so die Vermutung – Überforderung. Die wissenschaftlichen

Beweise fehlten. Lorenz-Spreen und Kollegen ist es nun gelungen,

mit Hilfe computergestützter Sozialwissenschaften (compu-[>3]tational

social science) die Wirkung von Beschleunigung mit handfesten Daten zu

untermauern. Dabei wurden Computer verwendet, um soziale Phänomene

zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. So wurden Aufmerksamkeitsspannen

messbar. Das funktioniert erst seit rund zehn Jahren, in denen Menschen

soziale Medien nutzen und die rechnerische Verarbeitung der so verfügbaren

Daten möglich ist. »Soziale Änderungen und Verhaltensweisen

lassen sich dadurch quantifizieren«, so Lorenz-Spreen

Eigenes Material

EB66-04.06.2024-10:10-10.21, 11 Min. Aufmerksamkeit

Ich bin gerade in die Küche, um mir einen Kaffee heiß zu

machen. Der Weg von der Verwaltung, wo ich saß, um an der Aufmerksamkeit

zu arbeiten, führte mich über den Flur in die Küche. Ich

blickte im Flur beiläufig auf das helle, kahle Baumbild, kam in die

Küche, sah dort die Zeitungen auf dem Tisch liegen, überflog

kurz die Titelzeilen, der heutigen Ausgabe, erblickte in dem kleinen Keramiktopf

kalten Kaffe, goß ihn weitgehend in die Tasse, öffnete die Mikrowelle,

stellte die Tasse ein, drückte auf die Einstelltaste, wählte

Mikrowelle, dann 100 Sekunden und betätigte den Einschalter. Die Mikro

brummte und fiepte nach 100 Sekunden. Ich nahm die Tasse raus, gab Zucker

und Milchpulver dazu, rührte um und kehrte zurück an den Computer.

Ich sehe den Bildschirm, höre von draußen ein Geräusch,

das ich nicht einordnen kann, beginne zu überlegen, wo bei dieser

Aktion die Aufmerksamkeit und was da sonst noch war. Beim Aufschreiben

ist mir die Frage gekommen, was ist wirklich mit Aufmerksamkeit belegt

oder gemacht worden und was ist Wissen, wie es gewesen sein muss? Der Kaffee

ist inzwischen schon geleert und hat gemundet. 10:21

Auswertung/Reflexion: Eindruck: ich habe

vieles gesehen, manches auch gemacht, aber nicht besonders betrachtet,

nur das Bild im Flur habe ich angeschaut und die Zeitung. Das meiste war

automatisch. Es war auch etwas Alltägliches, Gewöhnliches und

nichts Besonderes. Und natürlich ist mir die Wohnung und sind mir

die Räumlichkeiten vertraut. Ich könnte sie ziemlich gut mit

geschlossenen Augen in meiner Vorstellung entstehen lassen. Wenn ich mir

das vorstelle, dann brauche ich auch Aufmerksamkeit. Ich gehe durch die

Wohnung, betrete in der Vorstellung jedes Zimmer und stelle mir die einzelnen

Gegebenheiten vor: Vorstellungsblick auf die Wohnfläche, z.B. in Wohnhobby

Fensterwand, Gemäldewand, Schrankwand, Bücherregalwand mit Gemäldeteil.

Mit jeder Vorstellung ist Aufmerksamkeit verknüpft, das ist die Lenkung

und Betrachtung der verschiedenen Teile. Es scheint, als wäre Aufmerksamkeit

mit vorstellen oder Vorstellungen vollständig gekoppelt. Vieles bemerke

ich, aber ohne besondere Beachtung, mehr im Nebenbei.

Brainstorming Bewusstheits-

und Bewusstseinszustände und Aufmerksamkeit

abdriften/wegdriften

Absence

abwesend sein

außer sich sein

Blick ins Nichts gerichtet

Dämmerzustand

dösen

ekstatisch

extrem konzentriert

Faden verlieren

geistesabwesend

Gedanken nachhängen

Gedanken verloren

Gedanken versunken

Glotz haben

irgendwo

Halbschlaf

hellwach

hochkonzentriert

konzentriert

nichts mehr mitbekommen

Nirgendwo

phantasieren

schlaftrunken

sich verlieren

tagträumen

unaufmerksam

verlieren

vollkommen da (präsent)

verzückt

vor sich hin sinnieren

wach

weg sein

zerstreut

Metaphern

Brennpunkt, Lupe, Fokus, Leuchten, Zentrieren, in den Mittelpunkt nehmen,

Umschreibungen für Aufmerksamkeitsleistungen

Ohren spitzen; genau hinschauen; umdrehen und nachsehen; Faden verlieren;

orientieren

Zusätze wie ganz (ganz im Hier und Jetzt, ganz Ohr sein)

oder genau sprechen oft für eine besondere Aufmerksamkeit.

Oder sogar die Kombination ganz genau hinschauen, prüfen, beobachten

... (etwa bei Konzentrationstests, z.B. dem d2)

_

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Zitierstil

Literatur (Auswahl) > in den Materialien.

- Birbaumer, N., Schmidt, R. F. (1997). Wachen, Aufmerksamkeit und Schlafen. In (141-153): Schmidt, R. F., Thews, G. (eds) Physiologie des Menschen. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-00485-2_7.

- Kerrl, Th. (1909) Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Zweite umgearbeitete Auflage. Gütersloh: Bertelsmann.

- Payk, T. R. (2021). Aufmerksamkeit. Lernen. Gedächtnis. In: Psychopathologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63574-2_6

- Schulze, S., Wittich, C. & Kuhl, (2022). Kognitive Lernvoraussetzungen – Aufmerksamkeit und Gedächtnis. In

- Weidner, R., Fink, G. R. (2013). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. In: Schneider, F., Fink, G.R. (2013, eds) Funktionelle MRT in Psychiatrie und Neurologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29800-4_19

M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen

und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung (S. 147-161). Regensburg:

Universitätsbibliothek. https://doi.org/10.5283/epub.53149 [Online 10.06.2024]

_

Links (Auswahl: beachte)

_

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

_

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Massonsche Scheibe Toman (1973), S. 136:

Toman (1973), S. 135: "Ein einfacher Versuch zur Demonstration intra-

und interindividueller Schwankungen der Aufmerksamkeit kann mit Hilfe der

Massonschen Scheibe durchgeführt werden (siehe Abb. 34). Durch Rotation

derselben um ihren Mittelpunkt entstehen in der Wahrnehmung Kreisringe,

die gegen den Rand zu immer blasser werden. Die Versuchsperson soll den

Mittelpunkt der rotierenden Scheibe fixieren und wiederholt angeben, wie

viele dieser Kreise für sie noch sichtbar sind. Diese Angaben nun

variieren nicht nur interindividuell, sondern auch für eine gegebene

Versuchsperson. Sie sieht manchmal mehr und manchmal weniger Kreisringe.

Ihre Aufmerksamkeit schwankt."

__

Monoideismus

Spektrum Lexikon der Psychologie:

Monoideismus, Einengung des Bewußtseins auf eine einzige Vorstellung,

Beherrschtsein von einem einzigen Gedankengang (Polyideismus, Denken, Kognition).

__

Standort: Definition der Aufmerksamkeit.

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definition der Aufmerksamkeit. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I16-Aufmerken/D_Aufmerks.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 19.09.2024 erneute Rechtschreibprüfung / irs 06.06.2024 irs Rechtschreibprüfung und gelesen / 23.05.2024 irs Rechtschreibprüfung

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

19.09.2024 irs Rechtschreibprüfung.

10.06.2024 Th. Kerrl 1909 LitVerz.

09.06.2024 Forschungsergebnisse: Sinkende Aufmerksamkeitsspanne durch Informationsflut.

08.06.2024 Toman (1973) Aufmerksamkeit, Massonsche Scheibe.

07.06.2024 Nachträge Materialien: Hebb 1949, Hofstätter 1958. Giese 1920, Petrowski 1976, Prinz 1983, Rützel 1977.

06.06.2024 irs erneute Rechtschreibprüfung und gelesen.

03.06.2024 Ergänzungen.

24.05.2024 AEM * Dürr * Eisler *

23.05.2024 Wundt Texte eingestellt.

23.05.2024 irs Rechtschreibprüfung.

21.05.2024 angelegt.