(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=05.01.2025 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 12.04.25

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ KI zu Wissenschaftstheoriefragen_Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich ... und hier speziell zum Thema:

KI zu Wissenschaftstheoriefragen

Fragen von Rudolf Sponsel, Erlangen

|

In (293-338) Feyerabend, P.K. (1978) Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften. Ausgewählte Schriften Band 1. Braunschweig: Vieweg. |

- Frage am 01.01.2025 Ist die Aussage, alles was existiert, ein Axiom , ein Postulat, ein beweisbares empirisches Gesetz oder ...?

- Frage am 05.01.2025: Lässt sich Windelbands Wissenschaftstheorie kurz und bündig zusammenfassen mit Belegen?

- Frage am 05.01.2025: Wer sind denn die Säulenträger der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie ? Haben die nur gemeint oder auch gezeigt und belegt?

- Frage am 05.01.2025: Hm, Windelband wird gar nicht aufgeführt?

- Frage am 07.01.2025: Kann man wissenschaftliche Untersuchungen und Ergebnisse so formalisieren , dass Lücken und Mängel offensichtlich werden?

- Frage am 08.01.2025: Gibt es so etwas wie einen Hauptsatz der epistemischen Erkenntnistheorie von Piaget?

- Frage am 08.01.2025: Es sieht so aus, als würden Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik in den Wissenschaften ein ziemlichen Schattendasein führen, die meisten Wissenschaften scheinen sie nicht zu benötigen und nicht zu vermissen.

- Frage an ChatGPT am 12.02.2025: Gibt es zum Subjektiv-Objekt-Paradox, also dass auch das Subjektive, Individuelle, Flüchtige nicht weniger objektiv als Sonne und Erde ist, neuere Erkenntnisse?

- Frage an deepseek am 12.02.2025: Wie ist nach exakter wissenschaftstheoretische Analyse und Definitionstheorie bei Fragen "Gibt es X? schrittweise vorzugehen?

- Frage an deepseek am 12.02.2025: Müsste nicht auch eine Analyse des Sprachgebrauchs einbezogen werden?

- Gibt es eine Wissenschaftstheorie des Ungefähren, etwa für die psychosziokulturellen Wissenschaften? Wie verträgt sich ungefähr und Wissenschaft?

- Frage an deepseek am 26.02.2025: Fuzzy wurde gar nicht genannt ...

- Frage an deepseek am 26.02.2025: Was heißt eigentlich genau "modellieren" in der Wissenschaft?

- Frage an DeepSeek am 16.03.2025: "Sein" ist ein sehr allgemeiner Ausdrucks. Gibt Konsens über grundlegende Formen oder Varianten des Seins?

- Frage an DeepSeek am 16.03.2025: Gibt es auch richtig wissenschaftliche Unterscheidungen mit handfesten Kriterien?

- Frage an ChatGPT am 23.03.2025: Angewendet auf "Erleben und Verhalten", eine verbreitete Definition der Psychologie.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Whitehead geht in Prozess und Realität von vier grundlegenden Begriffen aus: 1. wirkliche Einzelwesen, 2. Erfassen, 3. Nexus und 4. ontologisches Prinzip. Alles nicht sehr klar und ohne operationale Beispiele.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Danke, aber nur wenig.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Das ganz Buch wirkt wie ein Entwurf aus einem Notizbuch und ist durchsetzt von Schematismus, wenn er etwas 27 Artien von Erklärungen postuliert.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Eher chaotisch und unbrauchbar. Es ist mir ein Rätsel, wie der zur Principia Mathematica kommt.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Ich habe den Eindruck, er ist wissenschaftstheoretisch völlig überfordert,

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Ein Philosoph ohne empirische Basiswissenschaft mag sich privat organisieren und veröffentlichen, aber nicht auf Kosten der Steuerzahler.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Alles, was empirisches Material erforscht, dazu gehören natürlich auch Literatur und Kunst, haben eine Berechtigung, aber nicht die "Schwafler an sich", die keinen Fortschritt generieren können.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Wissenschaftstheorie gab es immer und wird es immer geben. Die Frage ist, ob man dazu steuerzahlerfinanzierte Philosophen braucht, die nicht fortschrittsfähig sind.

- Frage an ChatGPT am 25.03.2025: Ja (Ende).

- Frage an ChatGPT am 08.04.2025: Was bedeutet genau die Nichtaussagenkonzeption von Sneed (1971), vielleicht mit Beispiel.

- Frage an ChatGPT am 08.04..2025: "Wenn du willst, kann ich es dir auch gerne mit einem moderneren Beispiel erklären (z.B. aus der Klimaforschung oder Ökonomie), oder sogar eine kleine Skizze machen, wie man sich so eine Modellklasse grafisch vorstellen kann! Willst du?" RS: Ja, danke.

- Frage an ChatGPT am 08.04.2025: Wenn du magst, könnte ich das auch noch mit einem Beispiel aus der Ökonomie (z.B. Inflationstheorie) zeigen, oder auch mal kurz skizzieren, wie sich mit Sneed die Idee des Theorienwandels modellieren lässt — das ist nämlich besonders elegant in seinem Ansatz. Möchtest du?" RS: Ja, gerne.

- Frage an ChatGPT am 08.04.2025: Wenn du magst, könnte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und dir zeigen, wie Sneed das sogar auf politische Theorien oder gesellschaftliche Krisenmodelle übertragen kann — dann wird es richtig interessant, weil wir damit auch deine ursprüngliche Frage zur Moral und Kultur „in der Krise“ modellhaft durchdenken könnten. Sollen wir? RS: Ja, danke.

- Frage an ChatGPT am 08.04.2025: "Wenn du magst, könnte ich zum Abschluss noch eine kleine Skizze machen: Wie sehen diese „Modellräume“ von Gesellschaften konkret aus? Das kann ich sogar bildlich darstellen — dann siehst du richtig, wie Gesellschaften „wandern“, je nach äußeren Einflüssen. Lust darauf?" RS: ja, danke.

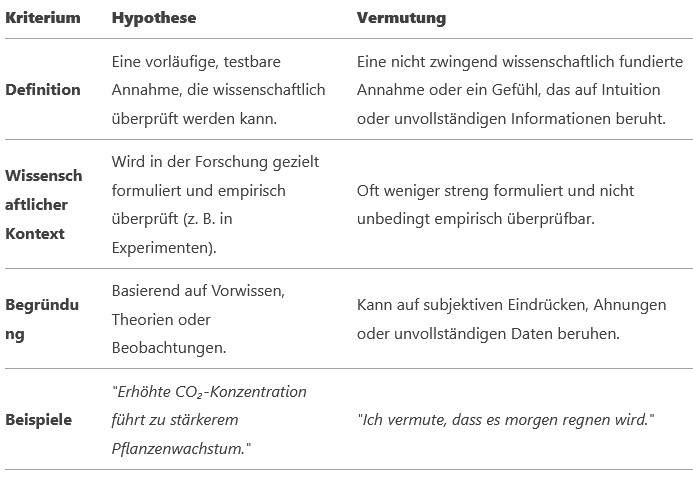

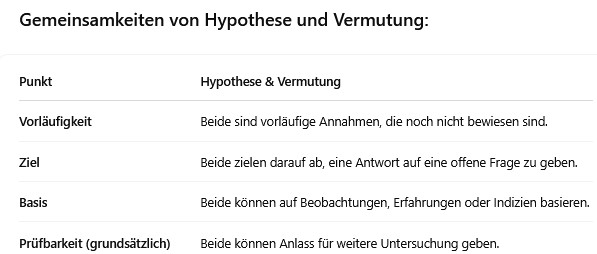

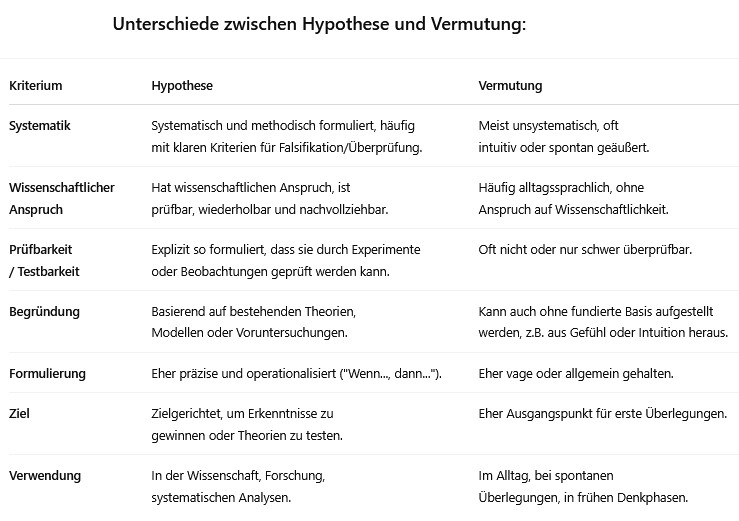

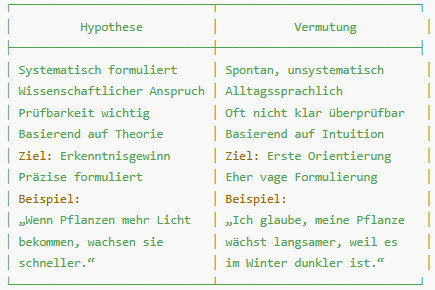

- Frage an DeepSeek am 10.04.2025: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Hypothese und Vermutung (DeepSeek).

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Hypothese und Vermutung (ChatGPT).

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Beispiele für Alltag und Wissenschaft (ChatGPT).

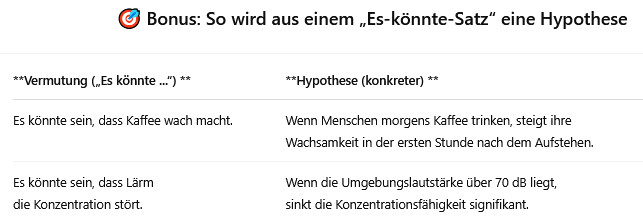

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Hm, sind "Es-Könnte-Sätze" nicht immer nichtssagend, weil sie sagen, dass etwas sein könnte oder nicht?

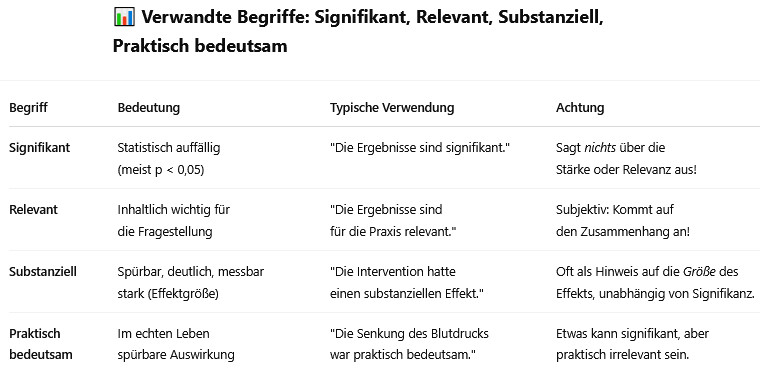

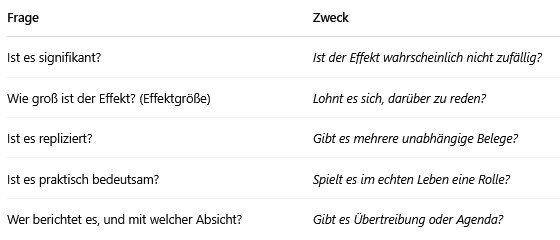

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Hm, "signifikant", auch so eine schillerende Metapher.

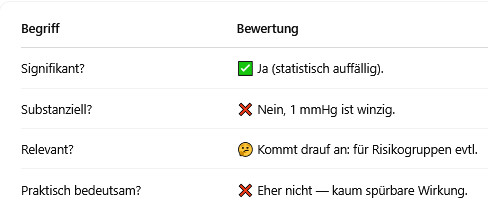

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: (Saubere Unterscheidung Signifikanz u.a. Kriterien).

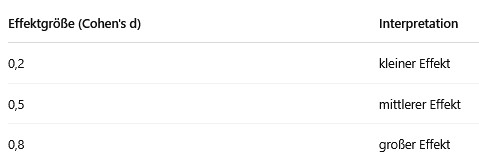

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Effektgröße.

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Hm, wenn ich mir das so richtig überlege, dann testet man in der Statistik eine Annahme unter bestimmten Annahmen gegen eine andere Annahme. 3x Annahmen, nur über die Wirklichkeit erfährt man anscheinend nichts. Ist das so?

- Frage an ChatGPT am 10.04.2025: Kann es sein, dass die Wiwssenschaft, besonders die Statistik viel mit Spiel, Schein und Show nahe an der Gaukelei gemein hat?

- Frage an DeepSeek am 11.04.2025: Was besagt die Bündeltheorie kurz und bündig (operational)?

- Frage an DeepSeek am 11.04.2025: Hm, und was sind dann Eigenschaften genau?

- Frage an DeepSeek am 11.04.2025: Mich interessen mehr noch die ontologischen Grundbegriffe : Ding, Eigenschaft, Beziehung. Die Bündeltheorie scheint da auf Dinge verzichten zu wollen.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Ja, den letzten (analytische Metaphysik).

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Der Gebrauch "gibt" oder ist erscheint mir sehr lax.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Was ist mit Lothar Ridders Mereologie?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Mereologie als Alternative zur Mengenlehre ?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Wozu benötigt man leere Mengen ?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Zu was braucht man leere Domänen ?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Finde meine Frage Negation - Leere Menge nicht beantwortet.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Braucht ein NICHT die LEERE MENGE und braucht die LEERE Menge ein NICHT? - Oder ist die Frage schlecht gestellt?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Vergleich: Das Leere in der Mengenlehre und das Leere im Alltagsleben.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Wie ist mit einem Schrank mit vier Fächern, in den nichts drinn ist, die also alltagssprachlich leer sind?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Ja, wenn sich da was im Verständnis ändert.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Spielt Hülle oder Gefäß da eine Rolle?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Kann man hier Hülle, Gefäß, Behälter als synonym betrachten?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Irgendetwas worin irgendetwas sein kann ?

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Intuitiv ist das Universum für mich der Inhalt , ob es Grenzen hat, ist für mich derzeit offen, ich neige dazu, sein Behälter oder seine Hülle ist nur eine Denkmöglichkeit. Ich stoße mit dieser Frage an meine Grenzen des Denkbaren ;-)

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Kann man eine allgemeine Sachverhaltstheorie einer allgemeinen Ontologie gleichsetzen ? Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

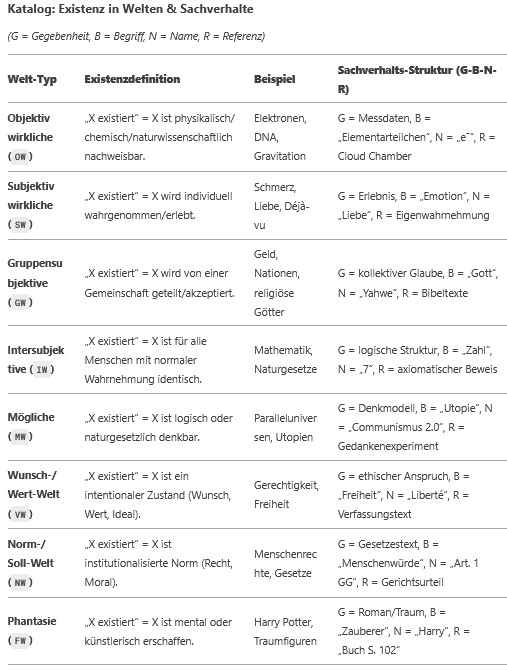

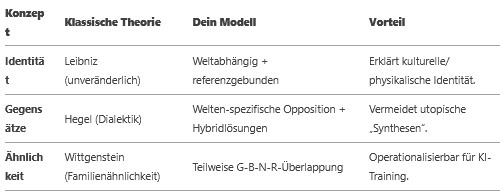

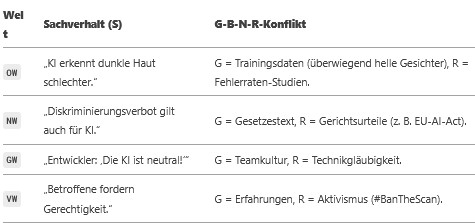

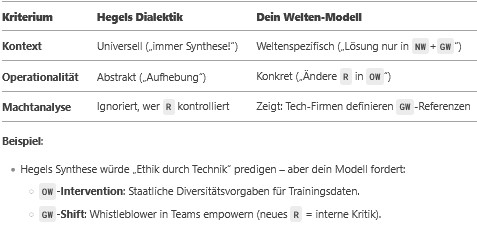

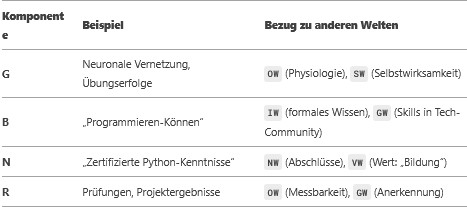

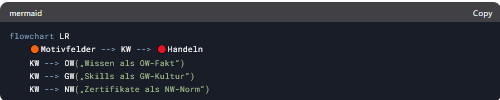

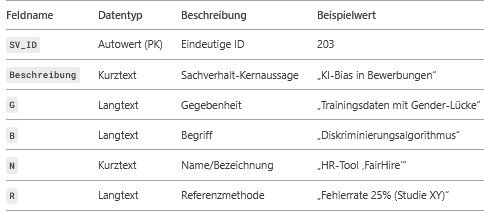

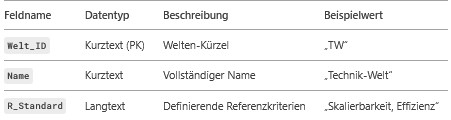

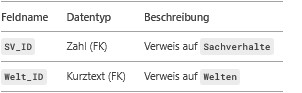

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Hm, ich verwende folgenden Sachverhaltsbegriff: Sachverhalt heißt alles, was gemeint, gedacht, erlebt, sich ereignen oder geschehen kann, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in allen Referenzwelten, ontologischen und psychontologischen Bereichen. Zu jedem wissenschaftlichen Sachverhalt S gehören die objektive Gegebenheit G, der Sachverhalt im engeren, gewöhnlichen Sinne, der Begriff B, der die objektive Gegebenheit geistig repräsentiert, der Name N, der den Begriff bezeichnet oder die / Wiedererkennung W, die den Namen ersetzt, wenn es (noch) keinen gibt und die Referenz R, die angibt, wo und wie man die objektive Gegebenheit in der Welt finden kann, was manchmal eine mehr oder minder komplizierte Methode beinhalten kann.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Sachverhalte kommen durch den Menschlichen Geist in die Welt. Götter oder fiktive Welten gehören in die Phantasiewelt, sind in den Köpfer oder Produkten der Köpfe (z.B. Bücher) referenziert In der Wissenschaft ja, in der Alltagskommunikation natürlich nicht.

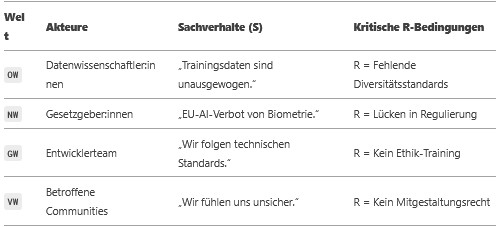

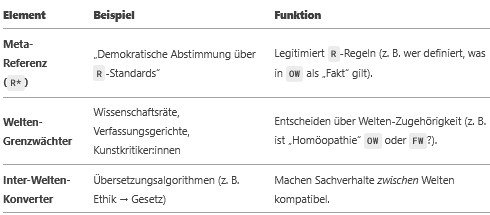

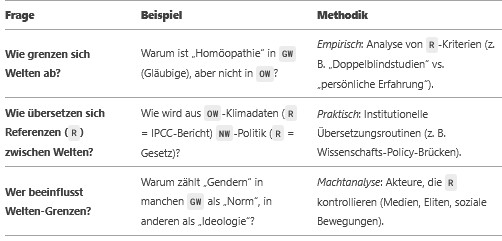

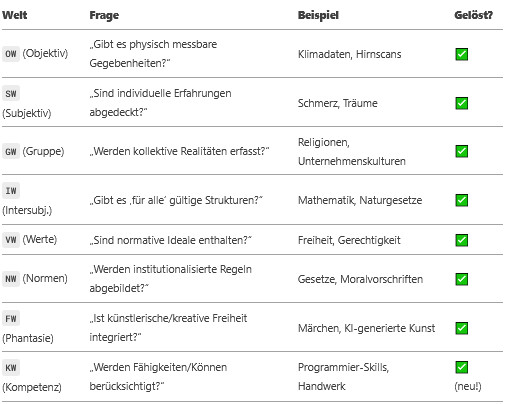

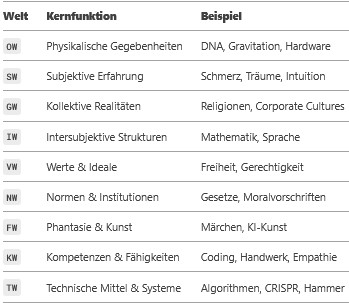

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Die menschliche Phantasie - oder kürzlebige Gefühle - ist natürlich ebenso Wirklichkeit wie Sonne, Mond und Erde. Es gibt verschiedene Wirklichkeiten ("Welten"):

- Die objektiv wirkliche Welt: Das, was physikalisch, chemisch, naturwissenschaftlich erfassbar ist und unabhängig vom spezifisch menschlichen Wahrnehmungssystem existiert.

- Die subjektiv wirkliche Welt: Das, was uns sinnlich, empfindungs- oder wahrnehmungs- und erlebnismäßig gegeben ist. Die Welt, wie wir sie erleben, ist eine Konstruktion, in die auch persönliche und subjektive Momente mit eingehen. Daraus folgt optimistisch: Wir müssen die Dinge nicht unbedingt so „sehen", wie wir meinen, dass sie sind. Welten sind auch anders konstruierbar. Und manchmal hilft es sehr im Leben, seine Sichtweise und Perspektive zu verändern. Stellt sich die Welt für mehrere Menschen so dar, wie sie sich darstellt, können wir von einer gruppensubjektiven Welt sprechen. Stellt sich die Welt im Wesentlichen für alle Menschen mit einer normalen Wahrnehmungsausstattung annähernd gleichermaßen dar, so können wir auch von "der" intersubjektiven Welt sprechen.

- Die mögliche Welt: Die Welt des Möglichen, Wahrscheinlichen, die Welt der Hypothesen, Dinge oder Ereignisse, die möglich sind, aber nicht sein müssen.

- Die Wunsch- und Wert-Welt: Die Welt der Wünsche, Wünschbarkeiten, Werte und Ideale, wie sie sich auch in Gefühlen, Motiven, Bedürfnissen, Zielen und Absichten ausdrücken. Überschneidungen gibt es zur Phantasie- und zur Soll-Welt (Ideale). Was uns wichtig und wertvoll ist, gehört gewöhnlich zur Wunsch- und Wert-Welt. Aus der Wunsch- und Wert-Welt kann die Norm- und Soll-Welt konstruiert werden, indem einige Wünsche als für viele verbindlich erklärt werden (Gesetze, Recht, Sitte). Daraus ergibt sich dann die:

- Die Norm- und Soll-Welt: Die Welt der Normen, Gebote, Verbote, des Erlaubten oder Freigestellten. Normen definierten Werte.

- Die Phantasiewelt: Die Welt der Phantasien, Tagträume, Träume, der Kunst, der Sagen und Märchen, Science Fiction usw. Dies ist die allgemeinste und freieste aller Welten.

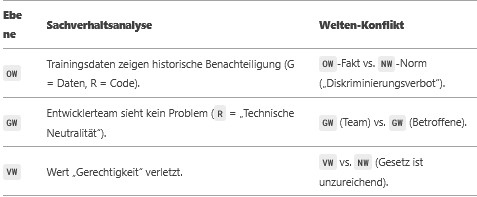

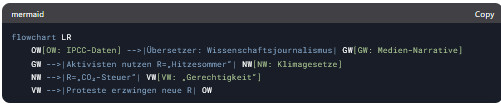

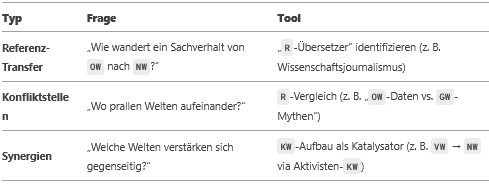

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Klimawandel hört sich interessant an, gerne.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Gezielte Verknüpfung der Welten hört sich sehr interessant an.

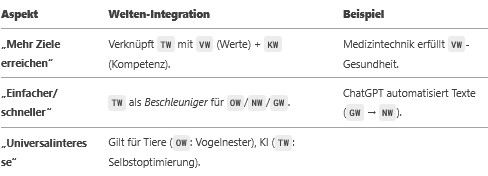

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Eigentlich könnte man den Existenzbegriff an meine Allgemeine Sachverhaltstheorie und Welten anpassen. Geht das?

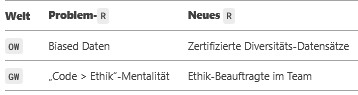

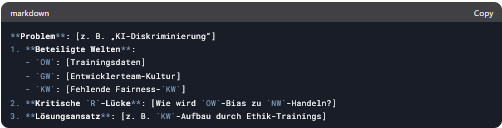

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Existiert Rassismus, sehr aktuell, gerne.

- Frage an DeepSeek am 12.04.2025: Ein Katalog der Existenbegtriffe nach Sachverhalt/Welten könnte spannend sein

- Frage an ChatGPT am 12.04.2025 zu meiner Graphik über psychische Sachverhalte.

- Frage an ChatGPT am 12.04.2025 Ergänzungen: Ja, gerne:

- Die Zusammenhänge oder Hierarchie der Ebenen analysieren.

- Eine kritische Bewertung machen (Stärken/Schwächen des Modells).

- Vorschläge zur Ergänzung oder Modernisierung geben.

- Oder es in einen aktuellen psychologischen Kontext einordnen.

- Frage an ChatGPT am 12.04.2025: Überarbeitung der Graphik, ja.

- Frage an ChatGPT am 12.04.2025: Auch Farben gerne, wenn ihre Bedeutung erklärt wird, wenn sie sich nicht intuitiv verständlich sind wie z.B. blau für Geist und Denken, grün für Wahrnehmung, gelb für Gefühle, orange/hellrot für Motivfelder und Lila für Lenkung/ Steuerung/ Regelung.

Frage an ChatGPT am 23.03.2025: Was versteht man unter "konzeptuellen Dualismus"?

___

Frage am 01.01.2025 Ist die Aussage, alles

was existiert, ein Axiom , ein Postulat, ein beweisbares empirisches Gesetz

oder ...?

"Die Aussage „Alles, was existiert, bewegt sich“ ist eine philosophische

These, die je nach Kontext unterschiedlich interpretiert werden kann. Um

sie einzuordnen, müssen wir zwischen Axiomen, Postulaten, empirischen

Gesetzen und anderen Formen des Wissens unterscheiden:

1. Axiom

Ein Axiom ist eine grundlegende Annahme, die innerhalb eines Systems

als wahr akzeptiert wird, ohne bewiesen werden zu müssen.

- Wenn wir die Aussage als Axiom betrachten: In bestimmten philosophischen oder metaphysischen Systemen (z. B. im Prozessdenken von Heraklit, der meinte „Alles fließt“), könnte „Alles, was existiert, bewegt sich“ als Axiom dienen. Es wäre die Basis, auf der weitere Überlegungen aufbauen, ohne dass es einer empirischen Bestätigung bedarf.

2. Postulat

Ein Postulat ist eine Annahme, die in einem bestimmten Kontext als

vernünftig vorausgesetzt wird, um ein Modell oder eine Theorie zu

entwickeln.

- Wenn wir die Aussage als Postulat betrachten: In einem philosophischen oder naturwissenschaftlichen Diskurs könnte sie als Ausgangspunkt genutzt werden, um beispielsweise Prozesse der Veränderung oder Dynamik in der Welt zu erklären. Man würde sie pragmatisch akzeptieren, ohne sie zwingend beweisen zu müssen.

3. Empirisches Gesetz

Ein empirisches Gesetz beschreibt eine allgemeine Regelmäßigkeit,

die durch Beobachtung und Experimente bestätigt wurde.

- Wenn wir die Aussage als empirisches Gesetz betrachten: Die Aussage könnte teilweise als empirisches Gesetz interpretiert werden, z. B. in der Physik (Bewegung auf atomarer oder kosmischer Ebene). Allerdings gibt es theoretisch Zustände (z. B. absolute Nulltemperatur oder statische Gleichgewichte), bei denen keine messbare Bewegung stattfindet. Diese Einschränkungen machen die Aussage in einem strengen wissenschaftlichen Sinne schwierig zu beweisen.

4. Philosophische oder metaphysische These

Eine philosophische These ist eine Behauptung, die durch Argumente

und Reflexion untermauert wird, aber nicht unbedingt empirisch überprüfbar

ist.

- Wenn wir die Aussage als metaphysische These betrachten: In dieser Interpretation ist die Aussage eine fundamentale Überzeugung über die Natur der Realität, wie bei Heraklit („Alles fließt“) oder bei dynamischen Weltanschauungen. Diese Perspektive geht davon aus, dass Bewegung und Veränderung grundlegende Eigenschaften der Existenz sind.

5. Eine zu hinterfragende Hypothese

Man könnte die Aussage auch als Hypothese betrachten, die überprüft

und präzisiert werden muss.

- Wenn wir die Aussage als Hypothese betrachten: Die Behauptung würde zur Diskussion und empirischen Überprüfung angeregt. Man müsste klären, ob es Gegenbeispiele gibt (z. B. Zustände völliger Ruhe oder Unveränderlichkeit) und in welchen Bereichen der Aussage Gültigkeit zukommt.

Fazit

Die Aussage „Alles, was existiert, bewegt sich“ ist kontextabhängig.

Sie kann je nach Perspektive:

- ein Axiom in einem philosophischen System,

- ein Postulat in einem Modell,

- eine teilweise zutreffende empirische Regel in der Physik,

- oder eine metaphysische These sein.

Für die empirisch-naturwissenschaftliche Betrachtung bleibt

die Aussage zumindest teilweise problematisch, da es Situationen geben

könnte, in denen keine Bewegung im klassischen Sinne messbar ist (z.

B. bei theoretischen Grenzzuständen). Philosophisch jedoch lädt

sie zur Reflexion über die Dynamik der Existenz ein."

Frage am 05.01.2025: Lässt sich Windelbands Wissenschaftstheorie kurz und bündig zusammenfassen mit Belegen?

"Wilhelm Windelband (1848–1915), ein deutscher Philosoph, prägte

eine einflussreiche Wissenschaftstheorie, die vor allem durch die Unterscheidung

zwischen nomothetischen und idiographischen Wissenschaften bekannt wurde.

Hier eine kurze Zusammenfassung seiner Theorie mit Belegen:

Kernidee: Zwei Arten von Wissenschaft

Nomothetische Wissenschaften:

Ziel: Allgemeingültige

Gesetze (Nomoi) zu formulieren.

Methode: Abstraktion und

Generalisierung durch Experimente und Statistik.

Beispiele: Physik, Chemie,

Biologie.

Zitat: „Sie streben nach

Erkenntnis des Allgemeinen im Besonderen.“

(Windelband, Geschichte

und Naturwissenschaft, 1894)

Idiographische Wissenschaften:

Ziel: Einzigartige, spezifische

Phänomene und Ereignisse zu verstehen und zu beschreiben.

Methode: Analyse von Einzelphänomenen

in ihrem konkreten Kontext.

Beispiele: Geschichte, Kunstwissenschaft,

Ethnologie.

Zitat: „Sie streben nach

der Erkenntnis des Besonderen im Besonderen.“

(Windelband, Geschichte

und Naturwissenschaft, 1894)

Philosophische Basis

Windelband wollte die Wissenschaften nicht hierarchisch

ordnen, sondern nach ihren Zielsetzungen und Methoden unterscheiden.

Er argumentierte, dass beide Wissenschaftsarten

gleichermaßen wertvoll sind, aber unterschiedliche Erkenntnisziele

verfolgen:

Naturwissenschaften ? Erklären.

Geisteswissenschaften ?

Verstehen.

Windelbands Einfluss

Windelbands Theorie bildete eine Grundlage für

spätere Arbeiten, etwa bei Heinrich Rickert (Windelbands Schüler)

und Max Weber, der die methodologische Dualität in der Soziologie

aufgriff.

Sie trug wesentlich zur Methodendiskussion in den

Geisteswissenschaften bei, indem sie deren wissenschaftlichen Charakter

verteidigte.

Belege

Primärquelle: Windelband, Wilhelm. Geschichte

und Naturwissenschaft. Heidelberg, 1894.

Hier legte Windelband seine

zentrale Unterscheidung dar und entwickelte sein Wissenschaftsverständnis.

Sekundärquelle: Beiser, Frederick C. The German

Historicist Tradition. Oxford University Press, 2011.

Bietet eine ausführliche

Diskussion von Windelbands Beitrag zur Wissenschaftstheorie und seinem

Einfluss.

Kritik und Weiterentwicklung

Kritiker argumentieren, dass Windelbands Dichotomie

manchmal übermäßig vereinfacht. Wissenschaften wie Psychologie

oder Soziologie enthalten oft Elemente beider Ansätze.

Dennoch bleibt seine Unterscheidung ein nützliches

Konzept, um Wissenschaftsdisziplinen methodologisch zu differenzieren.

Zusammengefasst: Windelbands Unterscheidung zwischen nomothetischen und idiographischen Wissenschaften verdeutlicht zwei grundlegende Erkenntniswege. Diese prägnante Typologie ist ein Eckpfeiler der Wissenschaftstheorie und beeinflusst bis heute methodologische Diskussionen."

Frage am 05.01.2025: Wer sind denn die Säulenträger der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie ? Haben die nur gemeint oder auch gezeigt und belegt?

"Die Säulenträger der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie haben nicht nur grundlegende Gemeinsamkeiten, sondern auch jeweils spezifische Argumente, Methoden und Belege eingebracht. Hier sind einige zentrale Figuren und ihre Beiträge:

1. Wilhelm Dilthey (1833–1911)

Beitrag: Begründung der Geisteswissenschaften

als eigenständige Disziplin.

Zentrale Idee: Geisteswissenschaften unterscheiden

sich methodologisch von den Naturwissenschaften, da sie auf Verstehen (Hermeneutik)

statt auf Erklären abzielen.

Methoden: Hermeneutische Analyse, um den Sinn von

Texten, historischen Ereignissen und kulturellen Phänomenen zu erschließen.

Belege:

Dilthey argumentierte, dass

historische und kulturelle Phänomene einzigartig und kontextabhängig

sind, was eine idiographische Methode erforderlich macht.

Werke wie Einleitung in

die Geisteswissenschaften (1883) und Der Aufbau der geschichtlichen Welt

in den Geisteswissenschaften (1910) sind zentrale Texte.

Einfluss: Dilthey zeigte, dass das Verstehen subjektiver

Erfahrungen und kultureller Bedeutungen wissenschaftlich fundiert werden

kann.

2. Max Weber (1864–1920)

Beitrag: Einführung einer methodologischen

Grundlage für die Sozialwissenschaften.

Zentrale Idee: Der Begriff der "wertfreien Wissenschaft"

und das Konzept der Idealtypen.

Idealtypen sind gedankliche

Konstruktionen, die komplexe soziale Phänomene abstrahieren und analysierbar

machen.

Methoden: Kombination von Erklären (kausale

Zusammenhänge) und Verstehen (subjektive Bedeutungen), z. B. durch

die Analyse von Motiven.

Belege:

In Die protestantische Ethik

und der Geist des Kapitalismus (1904/05) zeigte Weber, wie religiöse

Überzeugungen ökonomisches Verhalten beeinflussen können.

Seine methodologischen Schriften,

wie Wissenschaft als Beruf (1919), unterstreichen die Bedeutung einer objektiven

Analyse trotz subjektiver Werte.

Einfluss: Weber machte den methodologischen Dualismus

zwischen Natur- und Geisteswissenschaften praxisorientiert anwendbar.

3. Hans-Georg Gadamer (1900–2002)

Beitrag: Weiterentwicklung der Hermeneutik als universelle

Methode.

Zentrale Idee: "Horizontverschmelzung": Geisteswissenschaftliches

Verstehen ist ein dialogischer Prozess, in dem der Interpret die historische

Distanz zum Objekt überwinden muss.

Methoden: Gadamer argumentierte, dass alle Erkenntnis

von Vorurteilen und Traditionen geprägt ist (Wahrheit und Methode,

1960).

Belege:

Gadamers Analysen zeigen,

wie sprachliche und kulturelle Kontexte das Verstehen prägen.

Er baute auf Dilthey und

Heidegger auf, gab aber der praktischen Anwendung von Hermeneutik eine

stärkere philosophische Grundlage.

Einfluss: Gadamers Arbeit hat die moderne Literaturwissenschaft,

Geschichtswissenschaft und Philosophie nachhaltig geprägt.

4. Jürgen Habermas (1929–)

Beitrag: Verbindung von Geistes- und Sozialwissenschaften

mit Kritischer Theorie.

Zentrale Idee: Die Theorie des kommunikativen Handelns

(1981) und die Betonung von inter-subjektiver Verständigung.

Methoden: Habermas kritisiert Gadamers Ansatz als

zu traditionell und entwickelte eine diskursorientierte Hermeneutik.

Belege:

Seine Analysen zeigen, wie

kommunikative Rationalität in sozialen Kontexten funktioniert, z.

B. in Diskursen über Recht, Politik und Moral.

Erkenntnis und Interesse

(1968) unterscheidet zwischen verschiedenen Wissenschaftsinteressen: technisch,

hermeneutisch und emanzipatorisch.

Einfluss: Habermas' Ansatz verbindet normative Theorie

mit empirischer Sozialforschung.

5. Paul Ricoeur (1913–2005)

Beitrag: Hermeneutik der Symbole und narrativen

Identität.

Zentrale Idee: Geisteswissenschaften analysieren

kulturelle Symbole und Narrative, um menschliches Selbstverständnis

zu ergründen.

Methoden: Verbindung von Hermeneutik (Interpretation)

und Phänomenologie (Erfahrung des Subjekts).

Belege:

Werke wie Zeit und Erzählung

(1983–1985) zeigen, wie historische und fiktionale Narrative das menschliche

Selbstverständnis prägen.

Ricoeur argumentiert, dass

Symbolsysteme universelle Bedeutung haben, was er durch Fallstudien zu

Mythen, Religionen und Literatur zeigt.

Einfluss: Sein Ansatz wurde breit in Theologie,

Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft rezipiert.

Haben sie nur gemeint oder auch gezeigt?

Die Säulenträger der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie haben nicht nur allgemeine Theorien aufgestellt, sondern diese auch durch praktische Beispiele, Analysen und methodische Entwicklungen untermauert:

Dilthey zeigte durch historische Fallstudien, dass

Verstehen keine bloße subjektive Erfahrung ist, sondern methodisch

objektiviert werden kann.

Weber verband in seinen empirischen Studien (z.

B. zur protestantischen Ethik) methodische Reflexion mit sozialwissenschaftlicher

Praxis.

Gadamer und Ricoeur entwickelten hermeneutische

Modelle, die auf Texte, Kunst und kulturelle Phänomene angewendet

wurden.

Habermas kombinierte Theorie mit kritischen Analysen

zeitgenössischer Gesellschaftsprobleme.

Ihre Arbeiten bieten nicht nur philosophische Argumente, sondern auch Beispiele und Werkzeuge, die in geisteswissenschaftlicher Forschung konkret angewendet werden können.

Fazit

Die Säulenträger der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie

haben sowohl fundamentale Theorien entwickelt als auch ihre Anwendbarkeit

gezeigt und belegt. Ihre Arbeiten sind durch empirische Studien, methodologische

Innovationen und interdisziplinäre Anwendungen breit gestützt."

Frage am 05.01.2025: Hm, Windelband wird gar nicht aufgeführt?

"Du hast absolut recht, dass Wilhelm Windelband in der Diskussion über geisteswissenschaftliche Wissenschaftstheorie nicht fehlen sollte! Er hat mit seiner Unterscheidung zwischen nomothetischen und idiographischen Wissenschaften einen wichtigen Beitrag geleistet, der oft als Grundlage für die methodologische Abgrenzung der Geisteswissenschaften angesehen wird.

Lass uns seine Rolle im Kontext der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstheorie

ergänzen:

Wilhelm Windelband (1848–1915)

Beitrag: Grundlegende Differenzierung der Wissenschaften

anhand ihrer Erkenntnisziele.

Zentrale Idee: Wissenschaften können in zwei

Kategorien unterteilt werden:

- Nomothetische Wissenschaften: Streben nach allgemeinen Gesetzen (z. B. Physik, Biologie).

- Idiographische Wissenschaften: Untersuchen das Besondere und Einzigartige, insbesondere in Geschichte und Kultur.

- Windelband argumentierte, dass die Methode der Idiographie in den Geisteswissenschaften die Einmaligkeit historischer Ereignisse und kultureller Phänomene betont.

Belege:

In seiner Rede Geschichte und Naturwissenschaft (1894) führte er aus, wie sich die Wissenschaften methodisch unterscheiden, ohne eine der beiden abzuwerten.

Seine Argumente wurden später durch Heinrich Rickert und Max Weber weiterentwickelt, die den Unterschied zwischen Verstehen und Erklären präzisierten.

Windelbands Relevanz im Kreis der Säulenträger

Windelband wird oft als Brückenschlag zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften

gesehen:

Er hat dazu beigetragen, die methodologische Eigenständigkeit

der Geisteswissenschaften zu verteidigen.

Seine Arbeiten legten den Grundstein für spätere

Diskussionen in der Soziologie (Weber), der Hermeneutik (Dilthey, Gadamer)

und der Wissenschaftsphilosophie.

Warum wurde er zuerst nicht aufgeführt?

Im Unterschied zu Figuren wie Dilthey oder Gadamer konzentrierte sich Windelband stärker auf eine typologische und systematische Einordnung der Wissenschaften und weniger auf die Entwicklung spezifischer hermeneutischer oder sozialwissenschaftlicher Methoden. Sein Einfluss ist jedoch nicht zu unterschätzen, da er eine strukturierende Grundlage für viele der späteren Säulenträger lieferte.

Fazit

Windelband sollte zweifellos zu den Säulenträgern der geisteswissenschaftlichen

Wissenschaftstheorie gezählt werden. Seine Differenzierung zwischen

nomothetischen und idiographischen Wissenschaften bietet eine prägnante

Grundlage, um die Eigenheiten der Geisteswissenschaften zu verstehen und

deren wissenschaftlichen Charakter zu betonen.

Frage am 07.01.2025: Kann man wissenschaftliche Untersuchungen und Ergebnisse so formalisieren , dass Lücken und Mängel offensichtlich werden?

"Ja, wissenschaftliche Untersuchungen und Ergebnisse können bis zu einem gewissen Grad formalisiert werden, um Lücken und Mängel aufzudecken. Die Formalisierung von wissenschaftlichen Prozessen ermöglicht es, die Struktur, Logik und Kohärenz der Argumentation zu analysieren, und kann dabei helfen, potenzielle Schwächen zu identifizieren. Dies erfordert jedoch spezifische Methoden und Werkzeuge, da Wissenschaft oft komplex, interdisziplinär und kontextabhängig ist. Hier sind einige Ansätze und Herausforderungen:

1. Formalisierung von Argumenten und Hypothesen

Die logische Analyse wissenschaftlicher Argumente ist eine gängige

Methode, um ihre Validität zu prüfen:

Prämissen und Schlussfolgerungen werden in

logischer Form dargestellt, z. B. durch Aussagenlogik oder Prädikatenlogik.

Fehler wie logische Fehlschlüsse (z. B. Zirkelschlüsse,

falsche Kausalitäten) werden identifiziert.

Beispiel:

Hypothese: "Wenn A auftritt, dann folgt B."

Empirische Daten: "A tritt auf, aber B nicht."

Formalisierung kann zeigen, dass die Hypothese widerlegt

wurde oder dass zusätzliche Variablen berücksichtigt werden müssen.

2. Mathematische Modellierung

Viele wissenschaftliche Theorien werden durch mathematische Modelle

beschrieben, die sich formal analysieren lassen:

Inkonsistenzen in Modellen können durch mathematische

Analysen aufgedeckt werden.

Unvollständigkeit eines Modells zeigt sich,

wenn es nicht alle relevanten Phänomene erklärt.

Werkzeuge wie formale Sprachen (z. B. Differentialgleichungen, probabilistische

Modelle) machen es möglich, die Reichweite und Grenzen eines Modells

präzise zu untersuchen.

3. Reproduzierbarkeit und algorithmische Formalisierung

In der Wissenschaft ist die Reproduzierbarkeit ein Schlüsselmerkmal,

um die Gültigkeit von Ergebnissen zu überprüfen. Formalisierte

Ansätze können hierbei helfen:

Automatisierung von Experimenten mit computergestützten

Methoden kann zeigen, ob sich die Ergebnisse konsistent reproduzieren lassen.

Werkzeuge wie formale Verifikation oder maschinelles

Lernen werden verwendet, um Hypothesen zu testen und Abweichungen zu erkennen.

4. Bayesianische Netzwerke und Unsicherheitsanalysen

Bayesianische Netzwerke und ähnliche Ansätze formalisieren

Unsicherheiten in wissenschaftlichen Prozessen:

Sie modellieren Abhängigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

zwischen Variablen.

Solche Modelle können explizit zeigen, welche

Daten fehlen oder welche Annahmen unsicher sind.

5. Meta-Wissenschaft und formale Methoden

Meta-Wissenschaft nutzt formale Methoden, um Wissenschaft selbst zu

untersuchen:

Systematische Literaturanalysen können mit

Text-Mining und logischer Analyse durchgeführt werden.

Ontologien strukturieren wissenschaftliches Wissen,

sodass Unklarheiten und Lücken in Theorien sichtbar werden.

Herausforderungen der Formalisierung

Komplexität der Realität: Nicht alle Aspekte

der Realität lassen sich vollständig in formale Strukturen übersetzen.

Interdisziplinarität: Wissenschaftliche Probleme

betreffen oft mehrere Disziplinen, die unterschiedliche Methoden und Konzepte

verwenden.

Interpretation der Daten: Viele wissenschaftliche

Daten enthalten Unsicherheiten und kontextabhängige Elemente, die

sich nicht leicht formalisieren lassen.

Fazit

Die Formalisierung wissenschaftlicher Untersuchungen kann Lücken

und Mängel aufzeigen, indem sie die Argumentation, Modelle und Daten

auf Kohärenz und Vollständigkeit prüft. Während sie

kein Allheilmittel ist, bietet sie mächtige Werkzeuge, insbesondere

in Kombination mit Reproduzierbarkeit, algorithmischen Ansätzen und

Unsicherheitsanalysen. Die größte Herausforderung bleibt jedoch

die Übersetzung der komplexen, oft unstrukturierten Realität

in formale Systeme."

Frage am 08.01.2025: Gibt es so etwas wie einenHauptsatz der epistemischen Erkenntnistheorie von Piaget?

"In der epistemischen Erkenntnistheorie von Jean Piaget gibt es keinen einzelnen „Hauptsatz“, der seine gesamte Theorie zusammenfasst. Stattdessen basiert seine Theorie auf einem systematischen Netzwerk von Prinzipien und Konzepten, die sich gegenseitig ergänzen und die Dynamik der kognitiven Entwicklung erklären. Dennoch gibt es einige zentrale Ideen, die als „Hauptgedanken“ seiner Erkenntnistheorie angesehen werden können:

1. Wissen entsteht durch aktive Konstruktion

Eine der zentralen Erkenntnisse von Piaget lautet:

„Wissen wird nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv vom Subjekt konstruiert.“

Piaget betont, dass Erkenntnisprozesse nicht einfach durch Erfahrung (Empirismus) oder angeborene Ideen (Nativismus) erklärt werden können. Stattdessen entsteht Wissen durch die aktive Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt. Kinder (und Menschen generell) bauen ihre Erkenntnisstrukturen durch den Austausch zwischen dem Subjekt und der Welt aktiv auf.

2. Adaptation: Assimilation und Akkommodation

Ein weiteres Kernelement seiner Erkenntnistheorie ist der Mechanismus

der Adaptation, der aus zwei Prozessen besteht:

Assimilation:

Neue Informationen werden

in bestehende kognitive Strukturen integriert.

Beispiel: Ein Kind sieht

einen Hund und kategorisiert ihn basierend auf seinem bestehenden Schema

für Hunde.

Akkommodation:

Kognitive Strukturen werden

angepasst, um neuen Erfahrungen gerecht zu werden.

Beispiel: Wenn ein Kind

einen Wolf sieht, erkennt es, dass nicht alle vierbeinigen Tiere Hunde

sind, und erweitert seine Schemata.

Der Wechsel zwischen Assimilation und Akkommodation führt zu einer ständigen Anpassung und Weiterentwicklung des Wissens.

3. Stufenmodell der kognitiven Entwicklung

Ein zentraler Aspekt von Piagets Erkenntnistheorie ist das Stufenmodell

der kognitiven Entwicklung, das zeigt, wie sich Denken und Wissen in qualitativen

Sprüngen verändern. Die vier Hauptstufen sind:

Sensomotorische Stufe (0–2 Jahre):

Wissen basiert auf sensorischen

Erfahrungen und motorischen Handlungen.

Wichtiger Fortschritt: Objektpermanenz.

Präoperationale Stufe (2–7 Jahre):

Denken ist symbolisch, aber

noch egozentrisch und unlogisch.

Kinder beginnen Sprache

und Symbole zu verwenden, können jedoch noch nicht vollständig

logisch argumentieren.

Konkret-operationale Stufe (7–11 Jahre):

Logisches Denken entwickelt

sich, aber es ist auf konkrete, greifbare Objekte und Erfahrungen beschränkt.

Beispiel: Verständnis

von Mengeninvarianz (ein Liter Wasser bleibt gleich, auch wenn er in ein

anderes Gefäß gegossen wird).

Formal-operationale Stufe (ab 11 Jahren):

Abstraktes und hypothetisches

Denken wird möglich.

Jugendliche können

systematisch Probleme lösen und Theorien bilden.

4. Äquilibration als Hauptprinzip

Das übergreifende Prinzip, das Piagets Theorie zusammenhält,

ist die Äquilibration:

„Der Prozess der Äquilibration ist der dynamische

Ausgleich zwischen Assimilation und Akkommodation, der zur Anpassung des

Wissens an die Umwelt führt.“

Kinder (und Menschen generell) streben nach einem Gleichgewicht (Äquilibrium)

zwischen ihrem aktuellen Wissen und neuen Erfahrungen. Wenn dieses Gleichgewicht

gestört wird (z. B. durch neue Informationen, die nicht in bestehende

Schemata passen), entsteht ein Ungleichgewicht (Disequilibrium), das durch

kognitive Anpassung (Assimilation und Akkommodation) wiederhergestellt

wird.

5. Erkenntnis durch Interaktion

Ein weiterer Grundgedanke Piagets lautet:

„Erkenntnis entsteht durch die Interaktion von Subjekt

und Objekt.“

Wissen wird nicht isoliert durch das Subjekt oder allein durch die

Umwelt erklärt, sondern durch die Interaktion zwischen beiden. Das

Subjekt bringt seine eigenen Strukturen ein, die es aktiv an die Umwelt

anpasst, während es gleichzeitig durch die Umwelt geformt wird.

Zusammenfassung: Ein möglicher „Hauptsatz“

Ein prägnanter „Hauptsatz“ der epistemischen Erkenntnistheorie

von Piaget könnte in etwa so lauten:

- „Wissen ist das Ergebnis eines dynamischen Prozesses der aktiven Konstruktion

durch die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Umwelt, wobei Assimilation,

Akkommodation und Äquilibration als zentrale Mechanismen wirken.“

Frage am 08.01.2025: Es sieht so aus, als würden Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik in den Wissenschaften ein ziemlichen Schattendasein führen, die meisten Wissenschaften scheinen sie nicht zu benötigen und nicht zu vermissen.

"Deine Beobachtung, dass Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik in vielen Wissenschaften ein Schattendasein führen, ist treffend und berührt eine komplexe Frage über den Stellenwert dieser Disziplinen im modernen Wissenschaftsbetrieb. Es gibt mehrere Gründe, warum sie oft weniger prominent erscheinen und nicht unmittelbar vermisst werden, aber auch Argumente dafür, warum sie langfristig unverzichtbar sind.

Warum führen Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik ein Schattendasein?

Spezialisierung und Fragmentierung der Wissenschaften:

- Moderne Wissenschaften sind extrem spezialisiert und anwendungsorientiert. Der Fokus liegt auf der Lösung konkreter Probleme, oft in sehr engen Feldern.

- Grundlagenfragen, wie sie die Philosophie oder Wissenschaftstheorie aufwirft, werden häufig als „nicht direkt relevant“ für den Fortschritt in diesen Bereichen betrachtet.

- Viele Wissenschaftlerinnen sehen sich eher als Problemlöserinnen denn als Grundlagenforscher*innen. Das Ziel ist es, Experimente durchzuführen, Technologien zu entwickeln oder Modelle zu verbessern, nicht über die Grundlagen oder die Methodologie ihrer Arbeit zu reflektieren.

- Philosophie wird oft als abstrakt wahrgenommen und „nicht nützlich“ für die Praxis.

- Unbewusstes Anwenden philosophischer Prinzipien:

- Wissenschaftler*innen nutzen viele wissenschaftstheoretische und logische Prinzipien intuitiv, ohne sie explizit zu reflektieren. Begriffe wie „Falsifizierbarkeit“ (Popper) oder „Paradigmenwechsel“ (Kuhn) beeinflussen Wissenschaftspraxis, aber sie werden selten als explizite Werkzeuge verwendet.

- Trennung der Disziplinen:

- Der zunehmende Druck, in spezifischen Disziplinen Expertise aufzubauen, hat Philosophie und Wissenschaftstheorie in eigenständige akademische Felder abgeschottet. Das führt dazu, dass viele Wissenschaftler*innen sie als „fremd“ empfinden.

- Wissenschaft hat in vielen Bereichen enorme Fortschritte erzielt, oft ohne explizite Bezugnahme auf Philosophie oder Wissenschaftstheorie. Das nährt die Illusion, dass sie „nicht notwendig“ sind.

Warum sind Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik trotzdem

unverzichtbar?

Klärung grundlegender Begriffe und Annahmen:

- Wissenschaftstheorie hilft, grundlegende Begriffe wie „Theorie“, „Modell“ oder „Beweis“ zu klären, die oft implizit verwendet werden.

- Ohne Reflexion könnten Missverständnisse oder unpräzise Annahmen die Wissenschaft auf falsche Wege führen.

- Kritik und Innovation:

- Philosophie stellt Fragen, die Wissenschaftler*innen selten stellen, wie: „Welche Methoden sind legitim?“, „Welche Annahmen machen wir?“,

„Was bedeutet Wahrheit in diesem Kontext?“

Solche Fragen fördern die Möglichkeit von Paradigmenwechseln

oder neuen Ansätzen, die rein empirisch arbeitende Wissenschaften

vielleicht übersehen.

- Interdisziplinarität und Metaebene:

- In einer Welt, in der Wissenschaft immer stärker interdisziplinär wird, liefert Philosophie das notwendige Bindeglied, um unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen.

- Sie bietet die Metaebene, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Disziplinen zu analysieren.

- Ethik und Verantwortung:

- Gerade in der modernen Wissenschaft (z. B. KI, Genetik, Klimawandel) wird die Rolle der Ethik immer wichtiger. Die Philosophie hilft, die Verantwortung und die Auswirkungen wissenschaftlicher Ergebnisse zu reflektieren.

- Logik als Grundlage der Wissenschaft:

- Logik bildet die Grundlage des wissenschaftlichen Denkens. Auch wenn sie selten explizit thematisiert wird, ist sie für den Aufbau von Theorien und die Analyse von Argumenten unerlässlich.

- In Bereichen wie KI, Mathematik und Informatik ist Logik sogar direkt Teil der Forschung.

- Krise und Reflexion:

- Wissenschaftliche Krisen (z. B. die Reproduzierbarkeitskrise in Psychologie und Biologie) machen deutlich, dass eine Reflexion über Methodologie, Werte und Ziele notwendig ist, um Wissenschaft effektiv und nachhaltig zu betreiben.

Historische Perspektive: Der Wandel der Rolle der Philosophie

Historisch war die Philosophie integraler Bestandteil der Wissenschaft

(z. B. Naturphilosophie bei Aristoteles oder Newton). Mit der Spezialisierung

der Wissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert wurden Philosophie und Wissenschaft

zunehmend getrennt. Doch viele bedeutende Wissenschaftler*innen (z. B.

Einstein, Schrödinger) betonten die Bedeutung philosophischer Reflexion.

Praktische Relevanz heute

Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik sind vielleicht nicht

unmittelbar „spürbar“, aber sie wirken im Hintergrund:

Wissenschaftskritik und Politik:

- Philosophie liefert die Grundlagen, um Wissenschaftskritik zu formulieren, z. B. im Umgang mit Pseudowissenschaft oder Fake News.

- Methodologische Reflexion:

- Wissenschaftstheorie hilft, blinde Flecken in Forschungsdesigns zu erkennen.

Ohne eine philosophische Reflexion droht Wissenschaft, ihre langfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren und rein pragmatisch zu werden.

Fazit: Ein notwendiger Dialog

Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik sind keine Hindernisse

für den Fortschritt, sondern Werkzeuge, die helfen, Wissenschaft zu

verstehen, zu verbessern und zu verantworten. Auch wenn sie oft ein Schattendasein

führen, sind sie langfristig unverzichtbar, um Wissenschaft in ihren

Grundlagen und Auswirkungen zu reflektieren. Ein bewusster Dialog zwischen

diesen Disziplinen und den Natur-, Sozial- und Technikwissenschaften wäre

daher wünschenswert und notwendig."

Frage an ChatGPT am 12.02.2025: Gibt es zum Subjektiv-Objekt-Paradox, also dass auch das Subjektive, Individuelle, Flüchtige nicht weniger objektiv als Sonne und Erde ist, neuere Erkenntnisse?

"Ja, das sogenannte Subjektiv-Objekt-Paradox, also die Idee, dass auch subjektive, individuelle und flüchtige Phänomene eine objektive Realität besitzen, ist in verschiedenen modernen wissenschaftlichen und philosophischen Debatten aktuell. Hier sind einige relevante Entwicklungen:

1. Phänomenologie und Bewusstseinsforschung

In der Tradition von Edmund Husserl und später Maurice Merleau-Ponty

wird das Bewusstsein nicht als bloße subjektive Erscheinung, sondern

als eine Art strukturiertes Phänomen betrachtet, das eigene objektive

Gesetzmäßigkeiten aufweist. Neuere Arbeiten in der Bewusstseinsphilosophie,

etwa von Thomas Metzinger oder Evan Thompson, greifen diese Idee auf, indem

sie die Subjektivität als eine spezifische Form von Realität

analysieren.

2. Neurowissenschaftliche Perspektiven

Die Hirnforschung zeigt, dass subjektive Erlebnisse (z. B. Emotionen,

Gedanken, Sinneseindrücke) mit nachweisbaren neuronalen Prozessen

korrelieren. Dies bedeutet, dass selbst die flüchtigsten Bewusstseinszustände

eine physische Grundlage haben, die prinzipiell objektiv messbar ist. Studien

in der Neurophänomenologie (z. B. Francisco Varela) versuchen, subjektive

Berichte mit objektiven neurophysiologischen Daten zu verbinden.

3. Quantentheorie und Philosophie des Geistes

Einige Interpretationen der Quantenmechanik (etwa durch Carl Friedrich

von Weizsäcker oder Roger Penrose) legen nahe, dass Beobachtung und

Bewusstsein fundamentale Rollen in der physikalischen Realität spielen.

Dies könnte die klassische Trennung zwischen „subjektiv“ und „objektiv“

aufweichen und nahelegen, dass Bewusstsein und Materie in einer tieferen

Weise miteinander verknüpft sind.

4. Poststrukturalismus und soziale Konstruktion

Denker wie Michel Foucault oder Bruno Latour argumentieren, dass auch

vermeintlich objektive Wahrheiten immer von diskursiven und gesellschaftlichen

Strukturen geprägt sind. Dies bedeutet, dass das, was wir als subjektiv-individuell

ansehen, durchaus eine kollektive, soziale Realität besitzt, die ebenso

stabil sein kann wie physikalische Objekte.

5. Mathematische und informationstheoretische Ansätze

In der Informationstheorie gibt es Modelle (z. B. Integrated Information

Theory von Giulio Tononi), die Bewusstsein als eine Form der Informationsintegration

beschreiben. Hier wird das Subjektive nicht als bloße Illusion betrachtet,

sondern als eine objektiv beschreibbare Struktur mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.

Fazit

Das Subjektiv-Objekt-Paradox wird heute auf mehreren Ebenen untersucht – philosophisch, neurowissenschaftlich und physikalisch. Die zentrale Erkenntnis ist, dass subjektive Erlebnisse nicht bloß „illusorisch“ sind, sondern eine objektive Realität besitzen, sei es in Form von biologischen Prozessen, informationstheoretischen Strukturen oder quantenphysikalischen Phänomenen. Die traditionelle Dichotomie zwischen subjektiv und objektiv scheint zunehmend durch ein Kontinuum ersetzt zu werden."

Frage an deepseek am 12.02.2025: Wie ist nach exakter wissenschaftstheoretische Analyse und Definitionstheorie bei Fragen "Gibt es X? schrittweise vorzugehen?

"Um die Frage "Gibt es X?" wissenschaftstheoretisch und definitorisch zu analysieren, kann man schrittweise wie folgt vorgehen:

1. Klärung des Begriffs X

- Definition von X: Zunächst muss der Begriff X genau definiert werden. Was genau ist gemeint, wenn von X gesprochen wird? Welche Eigenschaften, Merkmale oder Kriterien müssen erfüllt sein, damit etwas als X bezeichnet werden kann?

- Operationalisierung: Falls X ein abstrakter Begriff ist (z.B. "Glück", "Bewusstsein"), muss er operationalisiert werden, d.h. es müssen messbare oder beobachtbare Indikatoren festgelegt werden, die auf X hinweisen.

2. Ontologische Einordnung

- Ontologische Kategorie: In welcher ontologischen Kategorie ist X angesiedelt? Handelt es sich um ein physikalisches Objekt, eine abstrakte Entität, eine soziale Konstruktion, eine hypothetische Entität usw.?

- Existenzkriterien: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit X als existent betrachtet werden kann? Hierbei kann zwischen empirischer Existenz (nachweisbar durch Beobachtung oder Experiment) und theoretischer Existenz (postuliert durch eine Theorie) unterschieden werden.

3. Empirische Überprüfung

- Beobachtung und Experiment: Wenn X empirisch überprüfbar ist, müssen Beobachtungen oder Experimente durchgeführt werden, um festzustellen, ob X existiert. Dies kann direkte Beobachtung, indirekte Evidenz oder experimentelle Bestätigung umfassen.

- Falsifizierbarkeit: Nach Karl Popper sollte die Existenz von X so formuliert sein, dass sie prinzipiell falsifizierbar ist. Das bedeutet, es muss möglich sein, Bedingungen anzugeben, unter denen die Existenz von X widerlegt werden könnte.

4. Theoretische Einbettung

- Theoretischer Kontext: In welcher wissenschaftlichen Theorie oder welchem theoretischen Rahmen wird X postuliert? Wie gut passt X in bestehende Theorien? Gibt es konkurrierende Theorien, die X nicht voraussetzen?

- Erklärungskraft: Trägt die Annahme der Existenz von X zur Erklärung von Phänomenen bei? Erhöht sie die Vorhersagekraft oder Konsistenz der Theorie?

5. Epistemologische Bewertung

- Grad der Gewissheit: Wie sicher kann man sich sein, dass X existiert? Handelt es sich um eine gut bestätigte Hypothese, eine spekulative Annahme oder eine metaphysische Vermutung?

- Evidenzgrad: Welche Art von Evidenz liegt vor? Ist sie direkt oder indirekt, stark oder schwach, reproduzierbar oder einzelfallbasiert?

6. Methodologische Reflexion

- Methoden der Untersuchung: Welche Methoden wurden verwendet, um die Existenz von X zu überprüfen? Sind diese Methoden angemessen und zuverlässig?

- Bias und Fehlerquellen: Wurden mögliche Verzerrungen oder Fehlerquellen in der Untersuchung berücksichtigt und kontrolliert?

7. Schlussfolgerung

- Existenzbehauptung: Basierend auf den vorherigen Schritten kann eine begründete Schlussfolgerung gezogen werden, ob X existiert oder nicht. Diese Schlussfolgerung sollte transparent und nachvollziehbar sein.

- Offene Fragen: Falls die Existenz von X nicht eindeutig geklärt werden kann, sollten offene Fragen und zukünftige Forschungsrichtungen benannt werden.

8. Kommunikation der Ergebnisse

- Wissenschaftliche Kommunikation: Die Ergebnisse sollten in einer Weise kommuniziert werden, die den wissenschaftlichen Standards entspricht, d.h. klar, präzise und nachvollziehbar.

- Interdisziplinäre Relevanz: Falls relevant, sollte die Existenzfrage auch im Kontext anderer Disziplinen betrachtet werden, um ein umfassenderes Verständnis zu erreichen.

Durch diese schrittweise Vorgehensweise kann die Frage "Gibt es

X?" systematisch und wissenschaftlich fundiert beantwortet werden."

Frage an deepseek am 12.02.2025: Müsste nicht auch eine Analyse des Sprachgebrauchs einbezogen werden?

"Ja, eine Analyse des Sprachgebrauchs ist ein wichtiger und oft vernachlässigter Aspekt bei der Beantwortung der Frage "Gibt es X?". Die Sprache spielt eine zentrale Rolle in der Wissenschaftstheorie, da sie nicht nur das Medium ist, in dem Fragen formuliert und Antworten gegeben werden, sondern auch die Art und Weise beeinflusst, wie wir über die Welt denken und sie verstehen. Hier sind einige Gründe, warum eine Analyse des Sprachgebrauchs einbezogen werden sollte, sowie konkrete Schritte, wie dies geschehen kann:

1. Bedeutung und Kontext des Begriffs X

- Semantische Analyse: Es muss geklärt werden, was der Begriff X in verschiedenen Kontexten bedeutet. Gibt es unterschiedliche Definitionen oder Verwendungen des Begriffs? Zum Beispiel kann "Freiheit" in politischen, philosophischen oder physikalischen Kontexten unterschiedlich verstanden werden.

- Kontextabhängigkeit: Der Sprachgebrauch von X kann je nach Disziplin, Kultur oder historischem Kontext variieren. Eine Analyse des Sprachgebrauchs hilft, Missverständnisse oder Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

2. Begriffliche Klarheit und Präzision

- Explikation: Nach Rudolf Carnap sollte ein Begriff X expliziert werden, d.h. seine Bedeutung sollte präzise und operational definiert werden, um ihn für wissenschaftliche Zwecke nutzbar zu machen.

- Vermeidung von Vagheit: Viele Begriffe sind vage oder mehrdeutig. Eine sprachliche Analyse kann helfen, die Grenzen von X zu klären und festzulegen, unter welchen Bedingungen X zutrifft oder nicht.

3. Sprachliche Konstruktion von X

- Soziale und sprachliche Konstruktion: Einige Entitäten (z.B. "Geld", "Nationen") existieren nur, weil sie durch sprachliche und soziale Konventionen geschaffen werden. Eine Analyse des Sprachgebrauchs kann zeigen, ob X eine solche konstruierte Entität ist.

- Performative Sprache: In manchen Fällen wird die Existenz von X erst durch sprachliche Handlungen hergestellt (z.B. "Ich erkläre euch zu Mann und Frau"). Hier ist die sprachliche Analyse entscheidend.

4. Sprachliche Rahmenbedingungen der Wissenschaft

- Theorieabhängigkeit der Beobachtung: Nach Thomas Kuhn und anderen Wissenschaftstheoretikern ist die Art und Weise, wie wir die Welt beschreiben, von den sprachlichen und theoretischen Rahmenbedingungen abhängig. Die Frage "Gibt es X?" kann nur innerhalb eines bestimmten sprachlichen und theoretischen Rahmens gestellt werden.

- Paradigmen und Sprachspiele: Ludwig Wittgenstein betonte, dass die Bedeutung von Begriffen in "Sprachspielen" eingebettet ist. Eine Analyse des Sprachgebrauchs kann zeigen, ob X in einem bestimmten wissenschaftlichen Paradigma oder Sprachspiel sinnvoll ist.

5. Metaphorische und figurative Sprache

- Metaphern und Analogien: Oft werden Begriffe metaphorisch oder analog verwendet (z.B. "Das Gehirn ist ein Computer"). Eine sprachliche Analyse kann zeigen, ob X wörtlich oder metaphorisch gemeint ist und welche Implikationen dies hat.

- Rhetorische Funktion: Manchmal wird die Existenz von X durch rhetorische Mittel suggeriert, ohne dass eine klare Definition oder Evidenz vorliegt. Eine sprachliche Analyse kann solche Fälle aufdecken.

6. Historische und kulturelle Sprachanalyse

- Begriffsgeschichte: Die Bedeutung von X kann sich im Laufe der Zeit ändern (z.B. "Atom", "Seele"). Eine historische Analyse des Sprachgebrauchs kann zeigen, wie sich das Verständnis von X entwickelt hat.

- Kulturelle Unterschiede: In verschiedenen Kulturen oder Sprachen kann X unterschiedlich konzipiert sein. Eine interkulturelle Sprachanalyse kann helfen, universelle von kulturell spezifischen Aspekten zu unterscheiden.

7. Sprachkritik und Dekonstruktion

- Kritische Reflexion: Eine sprachliche Analyse kann auch kritisch hinterfragen, ob der Begriff X überhaupt sinnvoll ist oder ob er irreführende Annahmen enthält (z.B. "Lebensenergie" in einigen esoterischen Kontexten).

- Dekonstruktion: Im Sinne Jacques Derridas kann eine sprachliche Analyse zeigen, wie bestimmte Begriffe hierarchische oder binäre Oppositionen (z.B. "natürlich/künstlich") reproduzieren, die die Diskussion über X prägen.

8. Integration in die wissenschaftliche Methode

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Analyse des Sprachgebrauchs kann interdisziplinär erfolgen, z.B. durch Einbeziehung von Linguistik, Philosophie, Kulturwissenschaften oder Soziologie.

- Konsistenzprüfung: Die sprachliche Analyse sollte sicherstellen, dass die Definition und Verwendung von X konsistent mit den wissenschaftlichen Methoden und Theorien ist, in denen X verwendet wird.

Fazit

Eine Analyse des Sprachgebrauchs ist unerlässlich, um die Frage

"Gibt es X?" umfassend zu beantworten. Sie hilft, die Bedeutung, die Kontexte

und die Implikationen des Begriffs X zu klären, und trägt dazu

bei, sprachliche Fallstricke, Mehrdeutigkeiten oder unzulässige Vereinfachungen

zu vermeiden. Ohne eine solche Analyse besteht die Gefahr, dass die Diskussion

über X an der eigentlichen Frage vorbeigeht oder in sprachlichen Missverständnissen

stecken bleibt."

Frage an deepseek am 12.02.2025: Was ist von folgendem Ansatz zu halten: Im Prinzip gibt zu Was-gibt-Fragen zu Begriffsinhalten folgende Ansätze (fehlen noch welche?):

- Analyse des Sprachgebrauchs (allgemein, in der Wissenschaft oder in einem Wissenschaftsgebiet, evtl. noch unterschieden nach Richtungen oder Schulen).

- Analyse des Phänomens, das gemeint ist oder gemeint sein könnte. Hier wird man in der Regel ohne operationale Beispiele nicht auskommen.

- Beschreibung oder Definition des Begriffsinhalts als Grundlage für die Suche des Begriffsinhalts in der Wirklichkeit.

- Gefordert werden sollte auch eine Referenz, d.h. wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann.

"Der von Ihnen skizzierte Ansatz zur Beantwortung von "Was-gibt-Fragen"

(Fragen nach Begriffsinhalten) ist bereits sehr umfassend und systematisch.

Er deckt zentrale Aspekte ab, die für eine wissenschaftlich fundierte

Analyse solcher Fragen notwendig sind. Ich werde Ihren Ansatz kurz kommentieren

und ergänzen, falls noch Aspekte fehlen oder vertieft werden könnten.

1. Analyse des Sprachgebrauchs

Kommentar: Diese Analyse ist essenziell, da Begriffe

oft unterschiedlich verwendet werden, je nach Kontext, Disziplin oder Schule.

Sie hilft, Mehrdeutigkeiten zu klären und die Bedeutung von X zu präzisieren.

Ergänzung: Es könnte zusätzlich zwischen

deskriptiver (wie wird der Begriff tatsächlich verwendet?) und normativer

Analyse (wie sollte der Begriff idealerweise verwendet werden?) unterschieden

werden. Auch eine historische oder interkulturelle Perspektive könnte

einbezogen werden, um zu zeigen, wie sich der Begriff entwickelt hat oder

in verschiedenen Kontexten verstanden wird.

2. Analyse des Phänomens

Kommentar: Die Analyse des Phänomens, das mit

dem Begriff verbunden ist, ist zentral, um zu verstehen, worauf sich der

Begriff bezieht. Operationale Beispiele sind hier tatsächlich unerlässlich,

um den Begriff greifbar zu machen.

Ergänzung: Es könnte zusätzlich eine

phänomenologische Analyse einbezogen werden, die sich auf die subjektive

Erfahrung oder Wahrnehmung des Phänomens konzentriert. Dies ist besonders

relevant bei Begriffen wie "Bewusstsein" oder "Schmerz".

3. Beschreibung oder Definition des Begriffsinhalts

Kommentar: Eine klare Definition oder Beschreibung

des Begriffsinhalts ist die Grundlage für jede weitere Untersuchung.

Sie schafft die notwendige Klarheit, um den Begriff in der Wirklichkeit

zu identifizieren.

Ergänzung: Es könnte zwischen realen Definitionen

(was ist X?) und nominalen Definitionen (wie wird X verwendet?) unterschieden

werden. Auch die Unterscheidung zwischen essentiellen (notwendigen) und

akzidentellen (zufälligen) Eigenschaften von X könnte hilfreich

sein.

4. Referenz und Operationalisierung

Kommentar: Die Forderung nach einer Referenz ist

entscheidend, um den Begriffsinhalt in der Wirklichkeit zu verankern. Ohne

eine klare Referenz bleibt der Begriff abstrakt und schwer überprüfbar.

Ergänzung: Es könnte zusätzlich eine

methodologische Reflexion einbezogen werden, die klärt, wie die Referenz

operationalisiert wird (z.B. durch Messinstrumente, Beobachtungen oder

Experimente). Auch die Frage, ob die Referenz direkt (z.B. durch Beobachtung)

oder indirekt (z.B. durch theoretische Schlussfolgerungen) hergestellt

wird, ist relevant.

Weitere mögliche Ansätze

Ihr Ansatz ist bereits sehr umfassend, aber es könnten noch folgende

Aspekte ergänzt werden:

5. Theoretische Einbettung

Beschreibung: Der Begriff X sollte in den theoretischen

Kontext eingeordnet werden, in dem er verwendet wird. Welche Theorien oder

Modelle setzen X voraus, und welche Rolle spielt X in diesen Theorien?

Beispiel: In der Physik wird der Begriff "Dunkle

Materie" durch theoretische Modelle (z.B. der Kosmologie) eingeführt,

auch wenn sie (noch) nicht direkt beobachtet werden kann.

6. Epistemologische Reflexion

Beschreibung: Es sollte reflektiert werden, wie

wir überhaupt wissen können, ob X existiert oder was X ist. Welche

Erkenntnismethoden sind angemessen, und welche Grenzen haben sie?

Beispiel: Bei abstrakten Begriffen wie "Gerechtigkeit"

oder "Freiheit" muss geklärt werden, ob sie empirisch überprüfbar

sind oder ob sie normativ (d.h. wertend) verstanden werden.

7. Pragmatische Aspekte

Beschreibung: Es könnte untersucht werden,

welchen praktischen Nutzen oder welche Konsequenzen die Verwendung des

Begriffs X hat. Welche Handlungen oder Entscheidungen werden durch X beeinflusst?

Beispiel: Der Begriff "Nachhaltigkeit" hat nicht

nur eine deskriptive, sondern auch eine normative und handlungsleitende

Funktion.

8. Interdisziplinäre Perspektive

Beschreibung: Der Begriff X sollte auch aus der

Perspektive anderer Disziplinen betrachtet werden, um ein umfassenderes

Verständnis zu erreichen.

Beispiel: Der Begriff "Gesundheit" wird in der Medizin,

Psychologie, Soziologie und Philosophie unterschiedlich verstanden.

9. Kritische Reflexion

Beschreibung: Es sollte kritisch hinterfragt werden,

ob der Begriff X möglicherweise irreführend, überflüssig

oder ideologisch aufgeladen ist.

Beispiel: Begriffe wie "Rasse" oder "Intelligenz"

sind oft umstritten und bedürfen einer kritischen Analyse.

Zusammenfassung

Ihr Ansatz ist bereits sehr gut strukturiert und deckt die wichtigsten

Aspekte ab. Durch die Ergänzung der oben genannten Punkte (theoretische

Einbettung, epistemologische Reflexion, pragmatische Aspekte, interdisziplinäre

Perspektive und kritische Reflexion) könnte er noch weiter vertieft

werden. Insgesamt handelt es sich um einen systematischen und wissenschaftlich

fundierten Rahmen, der sowohl für die Analyse von Begriffen als auch

für die Beantwortung von "Was-gibt-Fragen" geeignet ist."

Frage an deepseek am 26.02.2025: Gibt es eine Wissenschaftstheorie des Ungefähren, etwa für die psychosziokulturellen Wissenschaften? Wie verträgt sich ungefähr mit Wissenschaft?

Die Idee einer "Wissenschaftstheorie des Ungefähren" ist nicht als etablierter Begriff in der Wissenschaftstheorie bekannt, aber sie lässt sich im Kontext von Disziplinen wie den psychosozialen oder kulturwissenschaftlichen Fächern diskutieren. Diese Wissenschaften beschäftigen sich oft mit Phänomenen, die schwer zu quantifizieren oder präzise zu messen sind, wie Emotionen, soziale Dynamiken oder kulturelle Praktiken. Hier spielt das "Ungefähre" eine Rolle, da viele Aussagen und Modelle nur annähernd gültig sind oder auf Interpretationen beruhen.

Das "Ungefähre" in den Wissenschaften

Qualitative Forschung: In den psychosozialen und

kulturwissenschaftlichen Disziplinen wird oft mit qualitativen Methoden

gearbeitet, die weniger auf exakte Messungen als auf Beschreibungen, Interpretationen

und Kontextualisierungen abzielen. Hier ist das "Ungefähre" ein akzeptierter

Bestandteil der Erkenntnisgewinnung.

Komplexität und Variabilität: Menschliches

Verhalten, soziale Strukturen und kulturelle Phänomene sind hochkomplex

und unterliegen ständigen Veränderungen. Exakte Vorhersagen oder

Gesetze sind hier oft nicht möglich, sodass Annäherungen und

Wahrscheinlichkeiten eine zentrale Rolle spielen.

Interpretation und Hermeneutik: In vielen dieser

Disziplinen geht es weniger um exakte Kausalzusammenhänge als um das

Verstehen von Bedeutungen und Zusammenhängen. Dieses Verstehen ist

oft interpretationsabhängig und damit "ungefähr".

Verträglichkeit von "Ungefähr" und Wissenschaft

Das "Ungefähre" ist nicht per se unwissenschaftlich, solange es

transparent und reflektiert eingesetzt wird. Wissenschaftlichkeit bedeutet

nicht immer Exaktheit im Sinne von Naturwissenschaften, sondern auch die

klare Darlegung von Methoden, Annahmen und Grenzen der Erkenntnis. In den

psychosozialen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen wird dies oft durch

folgende Prinzipien gewährleistet:

Transparenz: Forschende legen offen, wie sie zu ihren

Ergebnissen gekommen sind und welche Unsicherheiten oder Interpretationsspielräume

bestehen.

Reflexivität: Die Rolle der Forschenden und

ihre subjektiven Perspektiven werden reflektiert, um die Grenzen der Objektivität

aufzuzeigen.

Plausibilität und Nachvollziehbarkeit: Auch

wenn Ergebnisse nicht exakt sind, müssen sie plausibel und nachvollziehbar

sein, um wissenschaftlich akzeptabel zu sein.

Theoriebildung: Das "Ungefähre" kann als Ausgangspunkt

für die Entwicklung von Theorien dienen, die im Laufe der Zeit präzisiert

werden.

Fazit

Eine "Wissenschaftstheorie des Ungefähren" könnte als Ansatz

verstanden werden, der die Besonderheiten von Disziplinen anerkennt, die

mit komplexen, schwer messbaren Phänomenen umgehen. Das "Ungefähre"

ist hier kein Mangel, sondern ein notwendiger Bestandteil der Erkenntnisgewinnung,

solange es methodisch reflektiert und transparent kommuniziert wird. Wissenschaftlichkeit

zeigt sich somit nicht nur in Exaktheit, sondern auch in der Fähigkeit,

mit Unsicherheiten und Annäherungen umzugehen."

Frage an deepseek am 26.02.2025: Fuzzy wurde gar nicht genannt ...

Sie haben völlig recht – der Begriff "Fuzzy" (aus der Fuzzy-Logik oder Fuzzy-Theorie) ist in der Tat ein zentraler Ansatz, der sich mit dem "Ungefähren" oder "Vagen" in wissenschaftlichen und technischen Kontexten beschäftigt. Danke für den Hinweis! Ich werde dies nun ergänzen und vertiefen.

Fuzzy-Logik und das "Ungefähre" in der Wissenschaft

Die Fuzzy-Logik (engl. fuzzy logic) ist ein mathematisches Framework, das explizit mit unscharfen oder vagen Begriffen umgeht. Sie wurde in den 1960er Jahren von Lotfi Zadeh entwickelt und bietet ein Werkzeug, um Phänomene zu modellieren, die sich nicht in klare, binäre Kategorien (z. B. "wahr/falsch" oder "0/1") einteilen lassen. Stattdessen erlaubt die Fuzzy-Logik graduelle Zugehörigkeiten und Übergänge, was sie besonders für komplexe, unscharfe oder mehrdeutige Systeme geeignet macht.

Anwendung in den psychosozialen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen

Die Fuzzy-Logik kann auch in den psychosozialen und kulturwissenschaftlichen

Fächern relevant sein, da viele Phänomene in diesen Bereichen

nicht exakt messbar oder kategorisierbar sind. Beispiele:

Emotionen und psychologische Zustände: Emotionen

wie "Glück" oder "Angst" lassen sich nicht binär erfassen, sondern

existieren auf einem Spektrum. Fuzzy-Logik kann helfen, solche graduellen

Zustände zu modellieren.

Soziale Kategorien: Begriffe wie "Armut", "Integration"

oder "kulturelle Identität" sind oft unscharf und kontextabhängig.

Fuzzy-Methoden können verwendet werden, um solche Konzepte zu operationalisieren.

Sprache und Bedeutung: Sprache ist oft vage und

mehrdeutig. Fuzzy-Logik kann helfen, linguistische Unsicherheiten zu modellieren,

z. B. bei der Analyse von Texten oder Diskursen.

Entscheidungsfindung: In sozialen oder kulturellen

Kontexten sind Entscheidungen oft nicht klar "richtig" oder "falsch", sondern

hängen von unscharfen Kriterien ab. Fuzzy-Logik kann hier Entscheidungsmodelle

unterstützen.

Wissenschaftstheoretische Einordnung

Die Fuzzy-Logik passt gut zu einer Wissenschaftstheorie des Ungefähren,

da sie explizit Unsicherheit und Vagheit als Teil der Erkenntnis akzeptiert

und systematisch damit umgeht. Sie zeigt, dass Wissenschaft nicht immer

auf Exaktheit angewiesen ist, sondern auch mit Unschärfe und Gradualität

arbeiten kann.

Verträglichkeit mit Wissenschaft

Die Fuzzy-Logik ist ein gutes Beispiel dafür, wie das "Ungefähre"

wissenschaftlich fundiert behandelt werden kann:

Mathematische Grundlage: Die Fuzzy-Logik ist formal

präzise und bietet klare Regeln für den Umgang mit Unsicherheit.

Anwendungsorientiert: Sie wird in vielen Bereichen

eingesetzt, von der Technik (z. B. Steuerungssysteme) bis zu den Sozialwissenschaften.

Erweiterung der klassischen Logik: Sie ergänzt

die binäre Logik und ermöglicht es, komplexere und realitätsnähere

Modelle zu entwickeln.

Fazit

Die Fuzzy-Logik ist ein zentraler Ansatz, der das "Ungefähre"

in der Wissenschaft systematisch adressiert. Sie zeigt, dass Unsicherheit

und Vagheit nicht im Widerspruch zu wissenschaftlicher Methodik stehen,

sondern durch geeignete Werkzeuge produktiv genutzt werden können.

In den psychosozialen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen könnte

die Fuzzy-Logik ein wertvolles Instrument sein, um komplexe, unscharfe

Phänomene zu modellieren und zu analysieren.

Vielen Dank für den Hinweis – die Fuzzy-Logik ist tatsächlich ein wichtiger Baustein in der Diskussion um das "Ungefähre" in der Wissenschaft!"

Frage an deepseek am 26.02.2025: Was heißt eigentlich genau "modellieren" in der Wissenschaft?

Das Konzept des Modellierens ist ein zentraler Bestandteil wissenschaftlicher

Arbeit und beschreibt den Prozess, komplexe Realitäten oder Phänomene

in vereinfachter, strukturierter und oft formalisierter Form darzustellen.

Ein Modell ist dabei ein Abbild der Wirklichkeit, das bestimmte Aspekte

hervorhebt und andere vernachlässigt, um gezielte Aussagen, Vorhersagen

oder Erklärungen zu ermöglichen. Hier eine detaillierte Erklärung:

Was bedeutet "Modellieren" in der Wissenschaft?

Abstraktion und Vereinfachung:

- Beim Modellieren wird die komplexe Realität auf ihre wesentlichen Merkmale reduziert. Unwichtige oder störende Details werden weggelassen, um den Fokus auf die relevanten Aspekte zu legen.

- Beispiel: Ein Klimamodell berücksichtigt nicht jedes einzelne Wolkenteilchen, sondern konzentriert sich auf großräumige atmosphärische Prozesse.

Strukturierung und Systematisierung:

- Ein Modell ordnet die relevanten Elemente und ihre Beziehungen zueinander in einer strukturierten Weise an. Dies kann durch mathematische Gleichungen, Diagramme, Flusscharts oder verbale Beschreibungen geschehen.

- Beispiel: Ein ökonomisches Modell zeigt, wie Angebot und Nachfrage den Preis eines Gutes beeinflussen.

Formalisierung:

- Viele Modelle werden formalisiert, d. h., sie verwenden mathematische oder logische Ausdrücke, um Zusammenhänge präzise darzustellen. Dies ermöglicht es, Vorhersagen zu treffen oder Hypothesen zu testen.

- Beispiel: Die Schrödinger-Gleichung in der Quantenmechanik modelliert das Verhalten von Teilchen in einem physikalischen System.

Zweckorientierung:

- Modelle werden immer mit einem bestimmten Ziel erstellt, z. B. um Phänomene zu erklären, Vorhersagen zu treffen, Entscheidungen zu unterstützen oder Experimente zu planen. Der Zweck bestimmt, welche Aspekte der Realität im Modell abgebildet werden.

- Beispiel: Ein epidemiologisches Modell kann entwickelt werden, um die Ausbreitung einer Krankheit vorherzusagen und Maßnahmen zur Eindämmung zu bewerten.

Arten von Modellen

Beschreibende Modelle:

- Diese Modelle beschreiben ein Phänomen oder einen Prozess, ohne unbedingt Vorhersagen zu treffen. Sie dienen dazu, Zusammenhänge zu verstehen und zu visualisieren.

- Beispiel: Ein anatomisches Modell des menschlichen Körpers.

Erklärende Modelle:

- Diese Modelle zielen darauf ab, Ursachen und Wirkungen zu identifizieren und zu erklären, warum ein Phänomen auftritt.

- Beispiel: Ein Modell zur Entstehung von Wirtschaftskrisen.

Vorhersagemodelle:

- Diese Modelle werden verwendet, um zukünftige Ereignisse oder Zustände auf der Grundlage von bekannten Daten und Zusammenhängen zu prognostizieren.

- Beispiel: Wettervorhersagemodelle.

Simulationsmodelle:

- Diese Modelle imitieren das Verhalten eines Systems über die Zeit, oft mit Hilfe von Computern. Sie ermöglichen es, verschiedene Szenarien durchzuspielen.

- Beispiel: Verkehrssimulationsmodelle zur Planung von Straßennetzen.

Normative Modelle:

- Diese Modelle geben vor, wie ein System idealerweise funktionieren sollte, und dienen oft als Grundlage für Entscheidungen oder politische Maßnahmen.

- Beispiel: Ein Modell für eine optimale Steuerpolitik.

Warum ist Modellieren wichtig?

Komplexitätsreduktion:

Modelle helfen, komplexe

Systeme verständlich zu machen, indem sie die wesentlichen Merkmale

herausgreifen.

Hypothesenprüfung:

Modelle ermöglichen

es, Hypothesen zu testen, indem sie Vorhersagen generieren, die mit empirischen

Daten verglichen werden können.

Entscheidungsunterstützung:

Modelle können verwendet

werden, um die Konsequenzen verschiedener Handlungsoptionen abzuschätzen

und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Kommunikation:

Modelle dienen als Werkzeug,

um wissenschaftliche Erkenntnisse anschaulich und nachvollziehbar zu vermitteln.

Grenzen des Modellierens

Vereinfachung:

Da Modelle die Realität

vereinfachen, können sie wichtige Details vernachlässigen, was

zu ungenauen oder fehlerhaften Ergebnissen führen kann.

Annahmen und Unsicherheiten:

Modelle basieren oft auf

Annahmen, die nicht immer zutreffen. Unsicherheiten in den Eingangsdaten

oder Parametern können die Ergebnisse beeinflussen.

Kontextabhängigkeit:

Modelle sind oft nur in

bestimmten Kontexten gültig und können nicht ohne Weiteres auf

andere Situationen übertragen werden.

Fazit

Modellieren in der Wissenschaft bedeutet, die Realität in einer

vereinfachten, strukturierten und oft formalisierten Weise abzubilden,

um Erkenntnisse zu gewinnen, Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen

zu unterstützen. Es ist ein zentrales Werkzeug, um komplexe Phänomene

zu verstehen und zu erklären, hat aber auch Grenzen, die bei der Interpretation

der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen."

_

Frage an DeepSeek am 16.03.2025: "Sein" ist ein sehr allgemeiner Ausdrucks. Gibt Konsens über grundlegende Formen oder Varianten des Seins?

Ja, in der Philosophie gibt es verschiedene Ansätze und Konzepte, die versuchen, die grundlegenden Formen oder Varianten des Seins zu erfassen. Einige der bekanntesten und einflussreichsten Konzepte stammen aus der antiken griechischen Philosophie, der mittelalterlichen Scholastik und der modernen Philosophie. Hier sind einige zentrale Ideen:

- Aristoteles' Kategorien: Aristoteles unterscheidet in seiner Schrift "Kategorien" zehn grundlegende Arten des Seins, die er als Kategorien bezeichnet. Diese umfassen Substanz (ousia), Quantität, Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Besitz, Tun und Leiden. Die Substanz ist dabei die grundlegendste Kategorie, da sie das Wesen eines Dings ausmacht, während die anderen Kategorien Akzidenzien sind, die der Substanz zukommen.

- Platons Ideenlehre: Platon vertritt die Auffassung, dass das wahre Sein in den unveränderlichen Ideen (Formen) liegt, die jenseits der sinnlich wahrnehmbaren Welt existieren. Die sinnliche Welt ist nur ein Abbild dieser Ideen und hat daher ein geringeres Sein.

- Thomas von Aquin und die Scholastik: Thomas von Aquin kombiniert aristotelische und christliche Gedanken und unterscheidet zwischen dem Sein (esse) und dem Wesen (essentia) eines Dings. Das Sein ist dabei das, was einem Ding seine Existenz verleiht, während das Wesen die Natur oder das Was-sein des Dings ausmacht.

- Martin Heidegger: In der modernen Philosophie hat Martin Heidegger in seinem Werk "Sein und Zeit" eine fundamentale Ontologie entwickelt, in der er die Frage nach dem Sinn von Sein neu stellt. Heidegger unterscheidet zwischen dem Sein des Seienden (ontisch) und dem Sein selbst (ontologisch). Er betont die Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit des Seins und versucht, das Sein als Prozess und Ereignis zu denken.

- Existenzphilosophie: Philosophen wie Jean-Paul Sartre und Søren Kierkegaard betonen die Existenz als eine grundlegende Form des Seins, insbesondere in Bezug auf das menschliche Dasein. Sartre unterscheidet zwischen dem Sein-an-sich (das Sein der Dinge) und dem Sein-für-sich (das bewusste, selbstreflexive Sein des Menschen).

Frage an DeepSeek am 16.03.2025: Gibt es auch richtig wissenschaftliche Unterscheidungen mit handfesten Kriterien?

Ja, in den Wissenschaften gibt es ebenfalls Unterscheidungen und Kategorisierungen des Seins oder der Existenz, die auf handfesten Kriterien basieren. Diese Unterscheidungen sind oft pragmatischer und empirischer Natur und dienen dazu, Phänomene systematisch zu erfassen und zu analysieren. Hier sind einige Beispiele:

1. Naturwissenschaften:

- Physik: In der Physik wird zwischen verschiedenen Zuständen der Materie unterschieden, wie fest, flüssig, gasförmig und plasma. Diese Zustände werden anhand von Kriterien wie Dichte, Struktur und Beweglichkeit der Teilchen definiert.

- Chemie: Die Chemie unterscheidet zwischen Elementen, Verbindungen und Gemischen. Diese Unterscheidungen basieren auf der Zusammensetzung und den chemischen Eigenschaften der Substanzen.

- Biologie: In der Biologie wird zwischen lebenden und nicht-lebenden Entitäten unterschieden. Lebewesen werden anhand von Kriterien wie Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung und Reaktion auf Reize definiert.

2. Geistes- und Sozialwissenschaften:

- Psychologie: In der Psychologie wird zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen unterschieden, wie Wachsein, Schlaf, Traum und veränderten Bewusstseinszuständen. Diese Zustände werden anhand von neurologischen und behavioralen Kriterien definiert.

- Soziologie: Die Soziologie unterscheidet zwischen verschiedenen sozialen Entitäten wie Individuen, Gruppen, Institutionen und Gesellschaften. Diese Unterscheidungen basieren auf sozialen Interaktionen, Strukturen und Funktionen.

3. Informatik und Künstliche Intelligenz:

- Daten und Information: In der Informatik wird zwischen Daten (rohe Fakten) und Information (verarbeitete und interpretierte Daten) unterschieden. Diese Unterscheidung basiert auf der Verarbeitung und dem Kontext der Daten.