(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=25.10.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 01.11.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Definitions-Register-Psychologie

Definition und definieren in

der Psychologie

Eine systematische Analyse

"Die Definitionslehre gehörte seit jeher zu den Stiefkindern

der Wissenschaften und auch der Wissenschaftstheorie."

Essler (1982)´Wissenschaftstheorie I Definition

und Reduktion, S. 76

_

Originalarbeit von Rudolf Sponsel,

Erlangen

_

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Welten * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit, Faust zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grundimensionen des Erlebens * »«

Inhaltsverzeichnis

- Editorial.

Zusammenfassung Definitionslehre in der Psychologie.

Die Bedeutung von Worten und ihre Signierung.

Die Bedeutung von Begriffen und ihre Signierung.

Die Bedeutung von Definitionen und ihre Signierung.

Definitions-Besonderheiten in der Psychologie.

Checkliste Definition und defnieren.

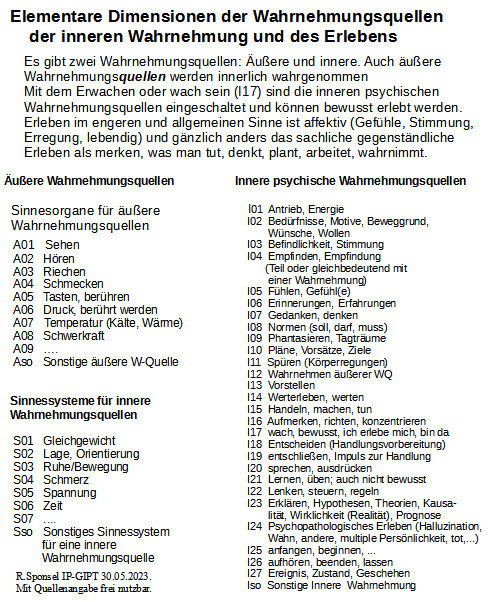

Raster zur Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens.

Hauptproblem Unterscheidungen zu anderen Erlebensinhalten.

Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens.

Überblick elementare Dimensionen des Erlebens.

Definitionen der einzelnen elementaren Dimensionen des Erlebens.

Die Erkundung des Erlebens der elementaren Dimension.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Auf dieser Seite geht es darum, eine Definitionslehre zu Definition und definieren in der Psychologie und in den Psychoswissenschaften zu entwickeln. Wichtig ist von Anfang an: Definitionen in der Psychologie gehören nicht zur Logik, zu philosophischen oder wissenschafttheoretischen Definitionlehren, sondern zu den empirischen Methoden der Psychologie und sind damit eigenständig.

Man sollte streng unterscheiden zwischen Wort, Begriff, Sachverhalt. Die Worte sind die Kleider der Begriffe. Ein Wort kann in der Regel mehrere Begriff bedeuten (Homonyme).

Die Grundidee von Definitionen ist einfach: es geht um begriffliche Abgrenzung und Unterscheidung von in Begriffe gefassten Sachverhalten. Im allgemeinen verbindet man mit Begriffen, Kernelement der Definition, Namen oder Wiedererkennung, Inhalt und eine Referenz, wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann. Was vielen weniger bewusst oder geläufig ist: es gibt auch viele Begriffe ohne Namen und hier steht für den Namen die Wiedererkennung. Ein Sachverhalt, der wiedererkannt wird, ist psychologisch ein Begriff, auch wenn er (noch) keinen Namen hat. Ausgangspunkt für die allgemeine Analyse ist das Wort und hier vor allem der Begriff.

Zusammenfassung-Definitionslehre in der Psychologie

ZSAD1 Die Psychologie verfügt über keine Definitionslehre seit ihrem Entstehen um 1750, auch ihre Pioniere und Klassiker nicht, was immer noch hochgradige Inkompetenz beim Definieren zur Folge hat, die von den Psychologischen Instituten der Universitäten tradiert und an die StudentInnen weitergegeben wird - auch wenn sich im 2x100 Jahresvergleich ein Fortschritt zeigte. Ein unmissverständliches Symptom für diesen elenden Zustand ist, dass es in den letzten 40 Jahren den HerausgeberInnen der Enzyklopädie der Psychologie nicht gelungen ist, die 3-4 geplanten Begriffsbände herauszubringen. Inzwischen wurde das Projekt aufgegeben, wie mir der Hogrefe Verlag auf Anfrage am 12.09.2022 mitteilte.

ZSAD2 Ausgangspunkt und theoretische Grundlage ist: Wort - Begriff - Definition. Worte sind die Kleider der Begriffe.

ZSAD3 Für die Einzelanalyse wichtigerer Grundbegriffe wurde ein Raster entwickelt, das auf die Begriffe der elementaren Dimensionen des Erlebens angewandt wird. Als erstes wurde der Energiebegriff nach diesem Raster dargestellt, wobei auch noch eine Seite Materialien zum Energiebegriff beigegeben wurde:

- Zusammenfassung-[Definition des Begriffs ...]

- Einführung in das Definitionsproblem des [Begriffs ...]

- Begriffsfeld des[Begriffs ...]

- Beschreibungen des [Begriffs ...]

- Unterscheidungen zu anderen Erlebensinhalten des [Begriffs ...]

- Signierungen des [Begriffs ...]

- Auf dem Weg zu einer Definition des [Begriffs ...]

- Wissen um den [Begriff ...]

- Elementare Prädikationen des [Begriffs ...]

- Definition des [Begriffs ...]

- Name/Wiedererkennung

- Begriffsinhalt

- Referenz

- Sätze zum [Begriff ...]

- Situationen des [Begriffs ...]

- Schätzung ("Messung") des [Begriffs ...]

ZSAD-Fazit: Zum Beweisen braucht man klare Begriffe. Mit Wischiwaschi kann man nichts beweisen und wahrscheinlich auch keine fundierte Wissenschaft betreiben. Es ist auch nicht sinnvoll und ökonomisch, begrifflich immer wieder bei Adam und Eva anzufangen. Daher wäre eine Normierung der Grund- und wichtigen Begriffe sehr zu wünschen, damit die psycholgischen WissenschaftlerInnen aufeinander aufbauen können (>Kekulé)

Eine Referenz der Definiensbegriffe der Definition der elementaren Dimension ... des Erlebens muss einen Menschen M, einen Ort O, einen Zeitpunkt bzw. Zeitraum Z, eine Situation S und einen Erlebnisinhalt E angeben. EMOZS.

Die Bedeutung von Worten und ihre Signierung

Kognitive Psychologie der Begriffe ist einfacher und genauer, wenn man genaue Begrifflichkeiten zur Verfügung stellt. Hierzu gehen wir vom Grundbegriff WORT aus

- Ein Wort ist eine Zeichengestalt mit Anfang und Ende. Es beginnt nach einer Leerstelle und endet vor einer Leerstelle.

- Ein WortN ist der Name für die Zeichen- oder Lautgestalt, die es ausdrückt. Z.B. ist "WortN" der Name für die sprachliche Grundeinheit "Wort". "istN" ist der Name für das Wort "istN", das viele Bedeutungen haben kann, wie diese Liste zeigt.

- Ein WortZ besteht aus Zeichen, was man mit Z indizieren kann.

- Ein WortZG hat eine bestimmte Zeichengestalt. Spricht man von der Zeichengestalt eines Wortes, kann es wie geschehen mit ZG indiziert werden.

- Ein WortLG hat eine bestimmte Lautgestalt, was durch LG indiziert werden kann. Wenn man z.B. über das WortLG "istLG" spricht, so meint man die Laute, die man hört, wenn "istLG" ausgesprochen wird.

- Ein WortD kann ohne nähere Spezifikation gedacht werden.

- Ein WortB beinhaltet in aller Regel verschiedene Begriffe (Worte sind Homonyme). Befasst man sich mit dem Begriff eines WortesB, kann das mitB indiziert werden.

- Ein Begriff besteht aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz.

- WortBN als Name des Begriffs, indiziert mit BN. Befassung mit WolkeBN bedeutet, dass man den Namen des Begriffs Wolke meint.

- Wort als Wiedererkennung, indiziert mit BW

- Wort als Begriffsinhalt, indiziert mit BI . Begriffsinhalte kann man zusätzlich mit Quellenindizes kennzeichen, etwa von Lexikas, Wörterbüchern oder AutorInnen evtl. mit Bedeutung 1,2,3 ...; Werke, Jahr und Auflage, z.B.

- BIDor... Begriffsinhalt nach Dorsch Lexikon der Psychologie

- BIAEM ... Begriffsinhalt nach Arnold,. Eysenck, Meili Wörterbuch der Psychologie

- BIDud... Begriffsinhalt nach Duden

- BIBro... Begriffsinhalt nach Brockaus

- BIAut... Begriffsinhalt nach AutorIn

- BIAll... Begriffsinhalt nach allgemeinem Sprachgebrauch

- BIW ... Begriffsinhalt nach Wikipedia

- ....

- Wort als Referenz des Begriffsinhalts, indiziert mit BR

- WortBeri als BegriffserinnerungBeri kann erinnert werden, indiziert mit Beri .

- WortBmer als merken eines Begriffs (Begriffsspeicherung). Der Begriff eines WortesBmer kann gemerkt/ gespeichert werden, indiziert mit Bmer .

- WorteB? können mehr oder minder (un)klare Begriffe beinhalten, indiziert mit B?

- Ein Worteri kann erinnert werden, indiziert mit eri

- Ein Wortmer kann gemerkt oder abgespeichert werden im Gedächtnis, indiziert mit mer.

- Ein Wortler kann gelernt werden, indiziert mit ler .

- Die Wortfindungges kann gestört sein (Aphasie), indiziert mit ges .

- Ein Wortver kann vertraut sein

- Ein Worth kann mehr oder weniger häufig gebraucht/ verwendet werden

- Ein Wortas kann Assoziationen mit anderen Worten eingehen

- Ein WortS kann geschrieben werden

- Ein WortL kann gelesen werden

- Über ein Wortkom kann - hier ohne nähere Spezifikation - kommuniziert werden.

Die Bedeutung von Begriffen und ihre Signierung

Kernelement einer Definition ist der Begriff. Daher gehört zu jeder Definitionslehre auch eine Begriffslehre vorangestellt. Definition: Ein Begriff ist eine geistige Repräsention eines Sachverhalts. Viele Begriffe haben einen Namen. Aber es kann auch ein wiedererkennbarer Sachverhalt sein, der keinen Namen hat, der Begriffsinhalt ist dann der wiedererkannte Sachverhalt. Zu einem Begriff gehört eine Referenzangabe, wo und wie man diesen Begriffsinhalt, den Sachverhaslt, in der Welt, besser in den Welten, finden kann.

Begriffe sind Elemente des Geistes und gehören zur Psychologie des Denkens. Ein Begriff ist also zunächst einmal eine Konstruktion des Geistes oder des Denkens. Und denken heißt, geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Damit ist denken auf geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen verschoben. und zu klären ist.

Grundregeln-Begriffe Wichtige Begriffe sollten an der Stelle, wo sie das erste Mal verwendet werden, erläutert und erklärt werden. Sei es direkt, durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis mit genauer Seitenangabe der Fundstelle. Dazu gehört auch zwingend die Referenzierung, also Angaben, wo und wie man den Sachverhalt, der Inhalt des Begriffes ist, in der Welt finden kann. Wenn eine Definition zu schwierig erscheint, sollte wenigstens eine charakterisierende Beschreibung mit Beispielen und Gegenbeispielen erfolgen - was immer möglich ist.

Begriffsbasis (Definiens) Damit werden all die Begriffe bezeichnet, die zum Verständnis oder zur Erklärung eines Begriffes wichtig sind. Bloße Nennungen oder Erwähnungen sind keine Lösung, sondern eröffenen lediglich Begriffsverschiebebahnhöfe. Die Erklärung der Begriffsbasis soll einerseits das Anfangsproblem praktisch-pragmatisch und andererseits das Begriffsverschiebebahnhofsproblem lösen. Diese Idee findet sich schon bei Bertrand Russell. So schreibt er in Probleme der Philosophie (1912, dt. 1967), S. 92: "Wenn man herausfinden will, wovon in einem Satz die Rede ist, stellt man am besten die Frage, welche Wörter wir verstehen müssen - d. h., welche Gegenstände uns bekannt sein müssen -, um die Bedeutung des Satzes zu verstehen"_

Im folgenden gebe ich eine Liste, was alles zu einem Begriff gehören und daher auch über ihn ausgesagt werden kann. Danach können wir uns an die Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens begeben. Wir übernehmen zunächst die Unterscheidungen für Begriffe aus der Analyse der Worte:

- Ein Begriff besteht aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz.

- WortBN als Name des Begriffs, indiziert mit BN. Befassung mit WolkeBN bedeutet, dass man den Namen des Begriffs Wolke meint.

- Wort als Wiedererkennung, indiziert mit BW

- Wort als Begriffsinhalt, indiziert mit BI . Begriffsinhalte kann man zusätzlich mit Quellenindizes kennzeichen, etwa von Lexikas, Wörterbüchern oder AutorInnen evtl. mit Bedeutung 1,2,3 ...; Werke, Jahr und Auflage, z.B.

- BIDor... Begriffsinhalt nach Dorsch Lexikon der Psychologie

- BIAEM ... Begriffsinhalt nach Arnold,. Eysenck, Meili Wörterbuch der Psychologie

- BIDud... Begriffsinhalt nach Duden

- BIBro... Begriffsinhalt nach Brockaus

- BIAut... Begriffsinhalt nach AutorIn

- BIAll... Begriffsinhalt nach allgemeinem Sprachgebrauch

- ....

- Wort als Referenz des Begriffsinhalts, in diziert mit BR

- WortBeri als BegriffserinnerungBeri kann erinnert werden, indiziert mit Beri .

- WortBmer als merken eines Begriffs (Begriffsspeicherung). Der Begriff eines WortesBmer kann gemerkt/ gespeichert werden, indiziert mit Bmer .

- WorteB? können mehr oder minder (un)klare Begriffe beinhalten, indiziert mit B?

- unter einem Begriff verstehen wir ein Modell des Geistes für einen Sachverhalt.

- wird der Begriffsinhalt erinnert ist er im Bewusstsein präsentiert

- der Begriffsinhalt repräsentiert einen Sachverhalt in der Welt

- Sachverhalte der wirklichen Welt

- Sachverhalte von Phantasien

- Sachverhalte von Normen

- Sachverhalte von Werten

- zum Begriffsinhalt gehört ein Sachverhalt

- wo in der Welt findet man den zum Begriffsinhalt gehörenden Sachverhalt?

- wie findet man den zum Begriffsinhalt gehörenden Sachverhalt in der Welt?

- zur Referenz gehört ein Wissen, wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann

- der Begriffsinhalt kann einfach oder zusammengesetzt sein

- zum Begriffsinhalt kann es Assoziationen zu anderen psychischen Funktionen geben

- Erfahrungen

- Gefühle

- Gedanken

- Wertungen

- Motivkomplex

- Wissen

- ...

- zu den Merkmalen des Wiedererkennens kann es Assoziationen zu anderen psychischen Funktionen geben

- Erfahrungen

- Gefühle

- Gedanken

- Wertungen

- Motivkomplex

- Wissen

- ...

- .................................

- Begriffbildung durch Prädizieren

- Begriffsbildung durch hinweisen

- Begriffbildung durch Beispiele und Gegenbeispiele

- Begriffsbildung durch Analogien, Metaphern, Bilder, Geschichten, ...

4.4.4 Methoden der Begriffsforschung. (Quelle Denken

4.4.4)

4.4.4.1 Charakterisieren, Be- und Umschreiben lassen: Was fällt

Ihnen zu B. ein?

4.4.4.2 Synonyme finden

4.4.4.3 Antonyme finden

4.4.4.4 Assoziieren

4.4.4.5 Den Begriff B. erklären lassen: was verstehen Sie unter

B.?

4.4.4.6 Den B. in Beispielen / Erzählungen verwenden.

4.4.4.7 Gründe angeben lassen, die zur Verwendung des B. führen

4.4.4.8 Definieren lassen: Was genau soll B. Ihrer Meinung nach sein?

4.4.4.9 Referenzieren lassen: Wie und wo kann man in der Welt B.,

was Sie darunter

verstehen, finden?

4.4.4.10 Fragen nach Gebrauchswert und Nutzen: wozu braucht man diesen

B.?

4.4.4.11 Gebrauchs- und Textanalysen

_

Die Bedeutung von Definitionen und ihre Signierung

Obwohl seit Jahrtausenden erörtert und diskutiert, gibt es um die Definitionen vielfältige Unklarheiten. (1) Erstens heißt es, (Nominal-) Definitionen seien nicht wahr oder falsch, sondern mehr oder minder zweckangemessen oder nicht. (2) Zweitens fragt man, ob eine Definition im Sprachgebrauch so verwendet wird oder nicht, was mehr oder minder wahr oder falsch sein kann, also nichts mit zweckangemessen zu tun hat. (3) Drittens spricht man vom Realgehalt einer (Real-) Definition, ob diese also in der betrachteten Welt eine Entsprechung hat oder nicht. Auch das hat mit Zweckangemessenheit nichts zu tun, sondern ist im Allgemeinen wahr oder falsch. Wir unterscheiden demnach also zunächst zu den drei Perspektiven:

- Dz Kürzel für den allgemeinen Zweck der Unterscheidung und Abgrenzung, z.B. von Angst und Furcht

- Dza Kürzel für die Zweckangemessenheit einer Definition. Hier wird eine Zweckangabe benötig und ein Verfahren, wie man die behauptete Zweckangmessenheit prüfen und belegen kann, z.B. wenn man die Hypothese verfolgt, Angst und Furcht haben unterschiedliche Wurzeln (Ätiologien) und erfordern unterschiedliche Behandlungsstrategien. Es ist dann genau zu klären: liegt Angst, Furcht, beides oder eine nicht entscheidbare Sachlage vor.

- DG Kürzel für den Definitionsgebrauch ohne nähere Spezifikation, z.B. Angst und Furcht werden im Sprachgebrauch oft synonym verwendet und nicht klar unterschieden.

- DGb Kürzel für den Definitionsgebrauch einer speziellen Bezugsperson oder Bezugsgruppe, z.B. unterscheiden einige Psychotherapeuten zwischen Angst und Furcht, indem sie Angst nicht an eine bestimmten Situation binden, hingegen Furcht als eine sperzifische objekt- oder situationsgebundene Angst.

- DR Kürzel für Realdefinition oder den Realitätsgehalt einer Definition. Hier ist anzugeben wo und wie man den Definitionsinhalt in der Welt finden kann. Angst und Furcht kennt fast jeder Mensch und es gibt keinen Zweifel, dass Angst und Furcht reale Gegebenheiten sind. Etwas anderes ist, ob in einer konkreten Situation, Angst oder Furcht, beides oder eine nichtscheidbare Sachlage vorliegt.

- DN Kürzel für eine neue Nominaldefinition. Eine solche ist nicht wahr oder falsch, sondern zweckangemessen oder nicht, z. Angstfurcht heißt der emotionale Zustand eines Menschen, bei dem nicht klar unterschiedene werden kann, ob Angst oder Furcht oder beides bzw. nicht entscheidbar vorliegt. Die Wortschöpfung Angstfurcht existiert so nicht im Sprachgebrauch, nach dem Sprachgebrauch ist diese Begrifsschöpfung also falsch. Aber Angst und Furcht gibt es in der Realität. Ob zusammen wäre zu zeigen. Lässt sich das zeigen geht die Nominaldefinition DN in eine Realdefinition DR über.

- DNR Kürzel für die Beziehung zwischen Nominal- und Realdefinition.

Weitere Unterscheidungen, die für eine ergiebigen Erörterung

und Auseinandersetzung hilfreich sein können:

- Dd Kürzel für Definiendum

- Ds Kürzel für Definiens

- Dr Kürzel für die Referenzen einer Definition, genauer der in ihr enthaltenen Begriffe. Eine Definition enthält mindestens so viele Referenzen wie sie Begriffe enthält.

- Do Kürzel für operationale Definition

- Dq Quasidefinition, Eräuterungen, die für eine Definition stehen, aber genau und streng genommen, keine ist. Also eine Begriffsstimmung, die einer Definition nahekommt, etwa bei Grundbegriffen, die sich nicht definieren, aber doch hinreichend genau, z.B. durch Beispiele und Gegenbeispiele charakterisieren lassen.

- D? Kürzel für unklare Definition.

Diese Unterscheidungen sollten hilfreich sein, um ergiebige Definitionserörterungen

zu führen.

Definitions-Besonderheiten

in der Psychologie

Diese wurden im Kapitel 2

Sprache des Erlebens in Die wissenschaftliche Psychologie

dargelegt

Checkliste Definition und

defnieren (Stand 24.10.2023 nach)

Zum Definieren gehören Begriffe als Elemente der Definition. Daher

beginnt man eine Checkliste zur Definition am besten mit den Begriffen.

Begriffe

- B01 Werden Ausführungen dazu gemacht, was ein Begriff sein soll?

- B02 Wird hierbei angegeben, dass ein Begriff aus Name/Wiedererkennen, Inhalt, Referenz besteht?

- B03 Wird gezeigt, wie referenzieren von psychologischen Begriffen geht, also wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt findet?

- B04 Gibt es in der Arbeit ein Kapitel oder einen eigenen Abschnitt über Begriffe/ Begriffslehre?

- B05 Gibt es im Sachregister Einträge zu Begriff?

- B06 Wird die Grundregel für Begriffe beachtet?

- B07 Wird die Gefahr von Begriffsverschiebebahnhöfen problematisiert?

- B08 Wird auf die Problematik von Begriffscontainern/Containerbegriffen hingewiesen?

- B09 Werden hinreichend klare und konkrete Beispiele angegeben?

- B10 Werden die ontologischen Ebenen der Begriffe berücksichtigt?

- D01 Gibt es in der Arbeit ein Kapitel oder einen eigenen Abschnitt über Definitionslehre, Definition und definieren?

- D02 Gibt es im Sachregister Einträge zu Definition, definiert(en), definieren?

- D03 Gibt es im Text Ausführungen zu Definition/definieren?

- D04 Wird der Hauptzweck jeder Definition, Unterscheidung, Abgrenzung, inhaltliche Bestimmung dargelegt?

- D05 Wird auf die Problematik der gpds (genus proximum differentia spezifica) Regel ewingegangen (zwei Einwände: Essler, Stegmüller)?

- D06 Werden die drei Definitionsperspektiven Zweckanmessenheit, Sprachgebrauch und Realgehalt erörtert?

- D07 Wird ein Weg angegeben wie man die Zweckangemessenheit zeigen kann?

- D08 Wird die Zweckangemessenheit tatsächlich gezeigt?

- D09 Wird Definition definiert?

- D10 Werden Definiendum und Definiens erläutert?

- D11 Gibt es hinreichend klare und konkrete Beispiele für Definitionen/definieren?

- D12 Wird das Problem der Operationalisierung: Konkretisierung abstrakt-allgemeiner Begriffe, erörtert?

- D13 Wird die allgemeine Bedeutung der Referenzierung, also und wo und wie man das Definierte in der Welt finden kann, thematisiert?

- D14 Wird auf die Bedeutung des Referenzierens gerade psychologischer Begriffe hingewiesen?

- D15 Wird auf Fehlermöglichkeiten, Gefahren und Fallstricke eingegangen.

- D16 Wird auf die besonderen Probleme von Definitionen in der Psychologie eingegangen?

Raster zur Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens

Für die Einzelanalyse wichtigerer Grundbegriffe wurde ein Raster entwickelt, das auf die Begriffe der elementaren Dimensionen des Erlebens angewandt wird. Als erstes wurde der Energiebegriff nach diesem Raster dargestellt, wobei auch noch eine Seite Materialien zum Energiebegriff beigegeben wurde:

- Zusammenfassung-[Definition des Begriffs ...]

- Einführung in das Definitionsproblem des [Begriffs ...]

- Begriffsfeld des[Begriffs ...]

- Beschreibungen des [Begriffs ...]

- Unterscheidungen zu anderen Erlebensinhalten des [Begriffs ...]

- Signierungen des [Begriffs ...]

- Auf dem Weg zu einer Definition des [Begriffs ...]

- Wissen um den [Begriff ...]

- Elementare Prädikationen des [Begriffs ...]

- Definition des [Begriffs ...]

- Sätze zum [Begriff ...]

- Situationen des [Begriffs ...]

- Schätzung ("Messung") des [Begriffs ...]

Hauptproblem Unterscheidungen zu anderen Erlebensinhalten

Erleben ist immer ein Ganzes. Zu den schwierigsten Aufgaben der Psychologie des Erlebens gehört daher die Unterscheidung, Abgrenzung und Isolierung einzelner Dimensionen des Erlebens.

Indirekte Umwegmethoden

Isolationsmethode weißes, leeres Blatt

Isolationsmethode Bewusstsein leeren und dann die elementare Dimension

hereinnehmen

Direkte Methoden

Fokussierungsmethode: Konzentrieren auf ein bestimmtes Erlebenselement.

Intensivieren

Umschalten lernen und üben

Konfundierte elementare Dimensionen, die man also nicht trennen kann

Wenn z.B. eine Aufgabe zu erledigen ist, ist bei Annahme der Aufgabe

immer der Wille, die Aufgabe auszuführen, dabei

Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens

Nachdem Wort und Begriff geklärt wurden, soll das entwickelte systematische Gerüst auf die Definition der elementaren Dimensionen des Erlebens angewendet und damit seine Tauglichkeit bewiesen werden. Für die grundlegenden Definitionen wird jeweils eine eigene Seite eingerichtet, auf die verlinkt wird, sobald die Grundversion fertig ist.

_

Überblick

elementare Dimensionen des Erlebens

- I01 Antrieb, Energie, Materialien Energiebegriff.

- I02 Bedürfnisse, Motive, Beweggrund, Wünsche, Wollen

- I03 Befindlichkeit, Stimmung

- I04 Empfinden, Empfindung (Teil oder gleichbedeutend mit einer Wahrnehmung)

- I05 Fühlen, Gefühl(e)

- I06 Erinnerungen, Erfahrungen

- I07 Gedanken, denken

- I08 Normen (soll, darf, muss)

- I09 Phantasieren, Tagträume

- I10 Pläne, Vorsätze, Ziele

- I11 Spüren (Körperregungen)

- I12 Wahrnehmen äußerer WQ

- I13 Vorstellen

- I14 Werterleben, werten

- I15 Handeln, machen, tun

- I16 Aufmerken, richten, konzentrieren

- I17 ich erlebe mich, bin da, Bewusstheit

- I18 Entscheiden (Handlungsvorbereitung)

- I19 entschließen, Impuls zur Handlung

- I20 sprechen, ausdrücken

- I21 Lernen, üben; auch nicht bewusst

- I22 Lenken, steuern, regeln

- I23 Erklären, Hypothesen, Theorien,Kausalität, Wirklichkeit (Realität), Prognose

- I24 Psychopathologisches Erleben (Halluzination, Wahn, andere, multiple Persönlichkeit, tot, ...)

- I25 anfangen, beginnen

- I26 aufhören, beende, lassen

- I27 Ereignis, Zustand, Geschehen

- Iso Sonstige Innere Wahrnehmung

Definitionen der einzelnen elementaren Dimensionen des Erlebens

Aufgrund des Umfanges werden die einzelnen elementaren Definitionen des Erlebens auf eigene Seiten ausgelagert. Erste vorliegende Definitionen sind hier verlinkt.

I01 Antrieb, Energie, Materialien Energiebegriff.

I02 Bedürfnisse, Motive, Beweggrund, Wünsche, Wollen

I03 Befindlichkeit, Stimmung

I04 Empfinden, Empfindung (Teil oder gleichbedeutend mit einer Wahrnehmung)

I05 Fühlen, Gefühl(e)

I06 Erinnerungen, Erfahrungen

I07 Gedanken, denken

I08 Normen (soll, darf, muss)

I09 Phantasieren, Tagträume

I10 Pläne, Vorsätze, Ziele

I11 Spüren (Körperregungen)

I12 Wahrnehmen äußerer WQ

I13 Vorstellen

I14 Werterleben, werten

I15 Handeln, machen, tun

I16 Aufmerken, richten, konzentrieren

I17 ich erlebe mich, bin da, Bewusstheit

I18 Entscheiden (Handlungsvorbereitung)

I19 entschließen, Impuls zur Handlung

I20 sprechen, ausdrücken

I21 Lernen, üben; auch nicht bewusst

I22 Lenken, steuern, regeln

I23 Erklären, Hypothesen, Theorien,Kausalität, Wirklichkeit (Realität), Prognose

I24 Psychopathologisches Erleben (Halluzination, Wahn, andere, multiple Persönlichkeit, tot, ...)

I25 anfangen, beginnen

I26 aufhören, beende, lassen

I27 Ereignis, Zustand, Geschehen

Iso Sonstige Innere Wahrnehmung

Die Erkundung des Erlebens der elementaren Dimension.

Die Probleme der Sprache des Erlebens wurden im Kapitel 2 Sprache des Erlebens in Die wissenschaftliche Psychologie dargelegt.

Die Probleme und Untersuchungsmethoden des Erlebens wurden im Kapitel 4 Untersuchung des Erlebens in Die wissenschaftliche Psychologie dargelegt.

In den Monographien zu den einzelnen elementaren Dimensionen des Erlebens wird die Erkundung des Erlebens jeweils beschrieben. So guibt es z.B. zur Energie einen Fragebogen/Exploration/Interview-Leitfaden.

Checkliste

definieren (Definitionshauptseite)

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Zitierstil

Auf meinen Seiten wird mit Name, Werk, Seiten Fundstelle zitiert, der Hochstaplerzitierstil der Deutschen Gesellschaft für Psychologie nach den APA Regeln wird als unwissenschaftlich und Zumutung für den an Prüfung interessierten Leser zurückgewiesen.

Literatur (Auswahl) >Lit Definition,

- Miller, George A. (engl. 1991, dt. 1993) Wörter. Streifzüge durch die Psycholinguistik. Heidelberg: Spektrum.

- Eichhoff-Cyrus, Karin M. & Antos, Gerd (2008, Hrsg.). Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion. Mannheim: Duden.

Links(Auswahl: beachte)

_

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

_

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie.

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Welten * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit, Faust zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grundimensionen des Erlebens * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/D_SysAna.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder

Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

25.10.2023 Linkchecker. 1. Version ins Netz.

00.10.2023 Ausarbeitungen.

11.10.2023 angelegt.