(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=01.07.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 08.03.25

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition und definieren des Lernens_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definition und definieren des

Lernens

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalarbeit und Recherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Denken, Energie, Fühlen, Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * .: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Inhaltsübersicht:

Editorial.

Zusammenfassungen-Lernen.

Z1-Lernen.

Z2-Kurz-Definition.

Z3-Lern-Erleben.

Z4-Konfundierung.

Z5-Lernfaktoren.

Z6-Ergebnisse der Lernforschung.

Z7-Lernprüfung.

Z8-Materialien (Zusammenfassungen):

- Dorsch Lernen (1963-2024).

- Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie (2024).

- Myers, David G. & DeWall, Nathan C. (2023) Psychologie.

- Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes (2017) Lern- und Gedächtnispsychologie.

- Edelmann, W. (2000) Lernpsychologie.

- Enzyklopädie der Psychologie C, II, 7 Lernen 1996.

- Arnold, Eysenck, Meili Einträge zum Lernen im Lexikon der Psychologie 1976.

- Haseloff, O. W. & Jorswieck, E. (1971) Psychologie des Lernens.

- Definition des Lernens. Hilgard & Bower (dt. 1971).

- Hilgard & Bower Lerngesetze.

- Skinner (1969, dt. 1974) Lernbegriff.

- Burkhardt, Dietrich (1968) Wörterbuch der Neurophysiologie.

- Foppa, Klaus (1965) Lernen, Gedächtnis, Verhalten.

- Gagné (1965) The conditions of learning.

- Handbuch der Psychologie 1964 1.2 Allgemeine Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken.

- Hofstätter (1958) Lexikon der Psychologie

- Hebb'sche Lernregel (1949).

- Hull (1943) The Principles of Behavior.

- Pawlow (1924).

- Eisler Handwörterbuch der Philosophie 1922.

- Giese (1920) Psychologisches Wörterbuch.

- Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe 3. Auflage 1910, 2. Bd. L-Sch.

- Eisler 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe.

- ChatGPT zum Lernen:

- Gibt es in den letzten 20 Jahren neue Erkenntnisse der Lernpsychologie oder der Lernforschung?

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kontingenz und Kontiguität vor allem in den Lerntheorien?

- Wurde die Lerntheorie von Gagné weiter entwickelt?

- Was besagt die Lerntheorie Piagets und wie ist sie in die Lerntheorien einzuordnen?

Auf dem Weg zu einer Definition des Lernens.

Definition des Lernens.

Schätzung des Lernerfolges.

Fragen und Probleme.

Konfundierungen.

Materialien:

- Tabellarische Geschichte des Lernens und der Lernpsychologie.

- Dorsch Lernen (1963-2024).

- Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie (2024).

- Myers, David G. & DeWall, Nathan C. (2023)

- Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes (2017) Lern- und Gedächtnispsychologie.

- Edelmann, W. (2000) Lernpsychologie.

- Enzyklopädie der Psychologie C, II, 7 Lernen 1996.

- Arnold, Eysenck, Meili Einträge zum Lernen im Lexikon der Psychologie 1976.

- Haseloff, O. W. & Jorswieck, E. (1971) Psychologie des Lernens.

- Hilgard & Bower (dt. 1971) Definition des Lernens.

- Hilgard & Bower 1971, Lerngesetze Sachregister.

- Skinner (1969, dt. 1974) Lernbegriff.

- Burkhardt, Dietrich (1968) Wörterbuch der Neurophysiologie

- Gagné (1965) The conditions of learning

- Handbuch der Psychologie 1964 1.2 Allgemeine Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken.

- Hofstätter (1958) Lexikon der Psychologie

- Hull (1943) The Principles of Behavior.

- Eisler Handwörterbuch der Philosophie 1922.

- Giese (1920) Psychologisches Wörterbuch.

- Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe 3. Auflage 1910,

- Eisler 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe

- KI zum Lernen.

- Gibt es in den letzten 20 Jahren neue Erkenntnisse der Lernpsychologie oder der Lernforschung?

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kontingenz und Kontiguität vor allem in den Lerntheorien?

- Wurde die Lerntheorie von Gagné weiter entwickelt?

- Was besagt die Lerntheorie Piagets und wie ist sie in die Lerntheorien einzuordnen?

Checkliste beweisen.

Zitierstil.

Literatur, Zeitschriften, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Ende Inhaltsverzeichnis Lernen

Editorial

Lernen ist ein sehr wichtiger und bedeutender Grundbegriff der Psychologie und Pädagogik, des Alltags, Arbeits-, Bildungs- und besonders des Ausbildungslebens, wenn auch sehr allgemein und damit unbestimmt. Dennoch versteht fast jeder, was mit Lernen gemeint ist, aber eine genaue Definition ist nicht ganz einfach, wie fast alle Bücher und Forschungsarbeiten über das Lernen betonen, sehr ausführlich z.B. Hilgard & Bower (dt. 1971), Bd. I, S. 16-21, Die Definition des Lernens. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wofür und ob eine genaue Definition des Lernens überhaupt möglich und nötig ist.

Wir lernen und verlernen täglich, von früh bis spät, ein Leben lang, ohne dass uns das besonders bewusst ist.

Es gibt eine potentiell unendliche Vielfalt des Lernens, sowohl der Lerninhalte als auch der Art und Weise, also was und wie unter welchen Umständen gelernt wird, und wie, warum und wieso sich die Lerninhalte verändern, verblassen oder verschwinden.

Lernen ist wie die meisten anderen Begriffe elementarer Dimensionen des Erlebens sehr allgemein und wirkt unvollständig, weil es ein allgemeines Lernen nicht gibt, denn wenn man lernt, dann lernt man irgend etwas Konkretes, Reales.

Lernen ist konfundiert (tritt zugleich auf) mit Lenken, Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnis, Erleben.

Es gibt auch ein nicht bewusstes, durch erfahren und dabei sein (implizites) Lernen, das vielleicht sogar den Großteil unseres Lernens ausmacht, aber nicht so beforscht wird wie es erforderlich erscheint. Ähnlich ergeht es dem erwünschten Verlernen: wie lernt man, etwas los zu werden? Eine Fragestellung, die nicht nur in der Psychotherapie große Bedeutung hat, sondern auch politisch (wie wird man die vielen autokratischen Politverbrecher los?) und gesellschaftlich (wie wird man die großen Laster der Gesellschaft los?).

Was einer gelernt hat, prüft man über Wissen und Können, also das, was einer weiß und kann, wobei in der Lebens- und Forschungspraxis immer nur Stichproben erhoben werden können, die daher mit Unsicherheit behaftet und belastet sind.

Die Hochzeit des Lernforschung in der Psychologie, die fast das ganze 20. Jahrhundert beherrscht hat, scheint einerseits vorbei und sich andererseits zu wandeln.

Die extreme Vielfalt der psychologischen Lernforschung hat mich lange Zeit abgeschreckt und zurückgehalten, mich an die Definitionsfrage heranzuwagen.

Auf dieser Seite geht es um das Erleben von Lernen. Hierzu ist es aber natürlich nötig, zu wissen, wie Lernen definiert ist.

Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name/Wiedererkennung, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Die Referenz wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen sehr leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben, besonders in dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

Zusammenfassung-Lernen

Z1-Lernen ist ein sehr wichtiger und bedeutender Grundbegriff der Psychologie und Pädagogik, der nicht einfach zu definieren ist, was an der extremen Vielfalt dessen liegt, was man lernen kann als auch an der Art und Weise wie man lernen kann und lernt. Neben der Wahrnehmung dürfte Lernen zu den mit am besten erforschten elementaren Dimensionen des Erlebens gehören. Die Lernforschung hat weite Teile des 20 Jahrhunderts beherrscht und verdankt dem amerikanischen Behaviorismus viel.

Z2-Kurz-Definition: Lernen heißt, dass durch Erfahrung (einfach Dabei sein) oder Aktivitäten mehr oder minder nachhaltige Änderungen des Erlebens und Verhaltens zustande kommen. Änderungen betreffen sowohl Aneignungen als auch Loswerden (verlernen, löschen, Exstinktion).

Spricht man von Lernen, so ist das eine unvollständige Bestimmung ähnlich wie beim Sprechen vom Denken oder Wahrnehmen. Denn das WAS bleibt in diesen unvollständigen Bestimmungen offen. Man lernt immer etwas Bestimmtes wie man man immer etwas Bestimmtes denkt oder wahrnimmt.

Z3-Lern-Erleben: Lernen ohne Erleben; Lernen ganz von selbst (ohne bewusstes eigenes Zutun); Lernen als erlebeng (ich weiß oder merke, dass ich lerne); leicht; angenehm; zügig, flutscht; gelingend; erfolgreich; komme voran; liege im Plan; anstrengend; mühsam; tue mich schwer; unerfreulich; zäh; kostet Kraft, Überwindung; lernen wider Willen; lernen, weil ich es muss; Stolz; Genugtuung; Befriedigung; Zufriedenheit; Tüchtigkeitsgefühl; Kompetenzgefühl (können, fähig sein), ...

Z4-Konfundierung: In der Regel lernt der ganze Mensch mit seiner Befindlichkeit und Geschichte in einer ganzen Lebenssituation. Mit dem Lernen sind daher zugleich viele andere Faktoren dabei, die das Lernen mehr oder minder beeinflussen können. Damit stellt sich dann immer die Frage, was der Anteil des Lernens ist und was auf andere Faktoren zurück gehen könnte.

Z5-Lernfaktoren:

- Anlage, Begabung, Reifung

- Entwicklungsstand, Vorerfahrungen, Vorkenntnisse (manches lernen setzt anderes voraus)

- Funktionstüchtigkeit (hinreichend ausgeruht, fit, gesund).

- Umgebung: Anregung, Förderung.

- Aufmerksamkeit, Einstellung, Interesse, Neugier, Nützlichkeit, Wichtigkeit.

- Dabeisein, Erfahrung, Aktivitäten, Übung, Training.

- andere, hier noch nicht klassifikatorisch erfasst.

Z7-Lernprüfung: Die beiden praktisch wichtigsten Kriterien des Lernens sind Wissen und Können. Was einer gelernt hat, zeigt sich also in seinem Wissen und Können.

Z8-Materialien zum Lernen (Tabelle):

- Dorsch Lernen (1963-2024). "Lernen bez. jene Prozesse, die zu einer relativ langfristigen Veränderung im Verhaltenspotenzial eines Organismus führen und das Ergebnis von Erfahrung darstellen. ..."

- Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie (2024). Behandelt lernen in dem Eintrag Lehren und lernen sehr eingeschränkt, weitgehend unbrauchbar.

- Myers, David G. & DeWall, Nathan C. (2023) Psychologie. Das Buch enthält ein Kapitel über das Lernen und einige Sachregistereinträge ohne Hinweis auf eine Definition. Aber die Autoren definieren S. 316: "Lernen („learning“) – relativ dauerhafte Veränderung im Verhalten eines Organismus aufgrund von Erfahrung."

- Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes (2017) Lern- und Gedächtnispsychologie. S.3 "Wir haben Lernen als Änderung verhaltenssteuernder Strukturen im Resultat von Erfahrungen definiert."

- Edelmann, W. (2000) Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union. Die Lern-Definitionen 2000 und 2019 unterscheiden sich. 2019, S.17: "Lernen ist ein Prozess, der zu relativ stabiler Erfahrungsbildung führt." 2000. S.276: "DEFINITION Die Begriffe Lernen und Gedächtnis beschreiben nicht zwei unterschiedliche Erscheinungen. Wenn man von Lernen spricht, meint man schwerpunktmäßig die Prozesse der Aneignung und bei Gedächtnis mehr die Vorgänge der Speicherung und des Abrufs. Menschliche Informationsverarbeitung ist eine andere Bezeichnung für Lernen und Gedächtnis."

- Enzyklopädie der Psychologie C, II, 7 Lernen 1996. Zusammenfassung: Der Band enthält kein allgemeines Kapitel zum Lernen und zur Begrifflichkeit des Lernens, was normalerweise das erste Kapitel hätte sein sollen - wie etwa im Handbuch der Psychologie 1964. Auch das Sachregister schweigt sich hierzu aus: Sachregistereinträge zum Lernen [SR-PDF] Das hat vielleicht damit zu tun, dass die betrauten Herausgeber gar nicht vom Fach waren [Zitat] Auch das [PDF-Inhaltsverzeichnis] macht dazu passend einen organisatorisch etwas bunt zusammengewürfelten Eindruck, was nicht zum Anspruch einer Enzyklopädie passt, wenn auch viele Artikel sehr informativ und interessant sind. Im Namensregister wird Gagné nicht erwähnt.

- Arnold, Eysenck, Meili Einträge zum Lernen im Lexikon der Psychologie 1976. "Lernen. Obwohl L. der am meisten untersuchte Gegenstand der Psychol, ist, liegt keine einheitliche Definition vor; die Vielzahl der Definitionsversuche läßt sich aber mit vertretbarer Ungenauigkeit in folgender Formulierung zusammenfassen: Mit L. werden relativ überdauernde Änderungen der Verhaltensmöglichkeiten bezeichnet, soweit sie auf Erfahrung zurückgehen. ... "

- Haseloff, O.W. & Jorswieck, E. (1971) Psychologie des Lernens. S.13: "Das Wort Lernen bezeichnet diejenige intervenierende Variable, die längerfristige Neuanpassungen an äußere Umstände, an soziale Systeme und an innere Zustände erklärt."

- Hilgard & Bower (dt. 1971) Definition des Lernens. "Lernen ist der Vorgang, durch den eine Aktivität im Gefolge von Reaktionen des Organismus auf eine Umweltsituation entsteht oder verändert wird. Dies gilt jedoch nur, wenn sich die Art der Aktivitätsänderung nicht auf der Grundlage angeborener Reaktionstendenzen, von Reifung oder von zeitweiligen organismischen Zuständen (z. B. Ermüdung, Drogen usw.) erklären läßt."

- Hilgard & Bower 1971, Lerngesetze Sachregister 2. Bd., S. 751. Die Autoren geben 19 Lerngesetze an. Anmerkung: Es hat den Anschein, als ob der Gesetzesbegriff von Lerntheoretikern ungenau gebraucht wird. Was ein Lerngesetz genau sein soll und bedeutet, wird kaum gründlich und kritisch erörtert.

- Skinner (1969, dt. 1974) Die Funktion der Verstärkung in der Verhaltenswissenschaft.

- Burkhardt, Dietrich (1968) Wörterbuch der Neurophysiologie. Jena: G. Fischer. Nr. 561, S.140 : "Lernen (bei Tieren) learning (in animals) ... Das Erwerben bestimmter Verhaltensweisen und das Vermögen, beim Auftreten bereits früher erlebter Situationen mit einer schon angepaßten Reaktion zu antworten."

- Foppa, Klaus (1965) Lernen, Gedächtnis Verhalten. "Die Lernpsychologie beschreibt die Bedingungen, unter denen es zu solchen (und anderen) »Verhaltensänderungen« kommt. Sie untersucht die Faktoren, durch welche die Erinnerung gesteuert wird, analysiert den Verlauf des Vergessens und stellt fest, wie sich verschiedene Lernprozesse wechselseitig beeinflussen. Letzten Endes geht es dabei jedoch immer um die Frage, auf welche Weise sich der Organismus den mannigfachen Anforderungen seiner Umwelt anpaßt."

- Gagné (1965) The conditions of learning. Nach Stangl (2024) geht Gagné von 8 hierarchisch aufgebauten Lernstufen aus: 1. Signallernen, 2. Reiz-Reaktions-Lernen, 3. Lernen motorischer Ketten, 4. Lernen sprachlicher Assoziationen, 5. Lernen multipler Diskrimination, 6. Begriffslernen, 7. Regellernen, 8. Problemlösen.

- Handbuch der Psychologie 1964 1.2 Allgemeine Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken. Eyferth, S. 76: Anpassung des Organismus an Umweltreize.

- Hofstätter (1958) Lexikon der Psychologie, S. 197f: "Lerntheorie. Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit, mit der Verhaltensweisen in bestimmten Reizsituationen auftreten, bezeichnet man als Lernen, sofern diese nicht durch die Verletzung eines Organismus oder spontan im Zuge einer Reifung zustande kommen, sondern auf frühere Begegnungen mit dieser oder einer ähnlichen Reizsituation zurückgehen."

- Hebb'sche Lernregel (1949). p. 62: "... Wenn ein Axon der Zelle A nahe genug ist, um eine Zelle B zu erregen, und wiederholt oder dauerhaft an deren Aktivierung teilnimmt, findet in einer oder beiden Zellen ein Wachstumsprozess oder eine metabolische Veränderung statt, so dass die Effizienz von Zelle A als einer der Zellen, die B aktiviert, erhöht wird.“

- Hull (1943) The Principles of Behavior. Hull stellt zwar eine umfassende und differenzierte, experimentell fundierte Lerntheorie mit vielen prüfbaren Aussagen auf, aber lernen definiert er für mich überraschend nicht. Durchsucht man die 428 Seiten Arbeit nach "learning", gibt es 437 Treffer (mit Literatur-Referenzen und Sachregister). Die ersten 6 Erwähnungen sind in Literaturabgaben der ersten 5 Kapitel bis p. 67. Auf p. 68 sollte man eine Erklärung erwarten dürfen, was Hull unter "learning" versteht. Denn in p. 68 gibt es 4 Erwähnungen (ohne die Zwischenüberschrift "THE PROBLEM AND GENERAL NATURE OF LEARNING") und auf p. 69 gibt es weitere 4 Erwähnungen, p.70 liefert 1 und p. 71 ergibt 6 Erwähnungen. In der 3. Erwähnung p.71 wird Lernen als ein Prozess der Verstärkung erklärt ("Because of this, learning is said to be a process of reinforcement."), allerdings wird Verstärkung (reinforcement) nicht erklärt. Reinforcement taucht 4 mal im Inhaltsverzeichnis auf, dann in der Kapitelüberschrift p. 68, als Seitenüberschrift p. 69, p. 70 und p.71 und dann in dem zitierten Satz ("Because of this, learning is said to be a process of reinforcement."). Fazit: Lernen ist nach p. 71 ein Prozess der Verstärkung, aber es bleibt unklar, weil der Begriffsverschiebebahnhof Verstärkung (reinforcement) ebenfalls nicht erklärt wird. Das passt eigentlich nicht zu Hull, nicht zu seinem großen Werk und Wissenschaftsanspruch. Wieder einmal zeigt sich die Definitionsschwäche der PsychologInnen.

- Pawlow (1924) "Es ist offensichtlich, daß unsere Erziehung, unser Lernen, jegliche Disziplin und unsere vielen Gewohnheiten lange Reihen von bedingten Reflexen sind."

- Eisler Handwörterbuch der Philosophie 1922. "Lernen. Gedächtnis, Reproduktion. Memorieren, Pädagogik, Anamnese"

- Giese (1920) Psychologisches Wörterbuch. Kein Eintrag "Lernen", nur Lernmethode mit Verweis auf Gedächtnis

- Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe 3. Auflage 1910, 2. Bd. L-Sch. Wie 1904 mit aktuellen Literaturhinweisen.

- Eisler 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Abruf Textlog.de 08.06.2024). "Lernen ist nach PLATO eine Anamnese (s. d.) (hê mathêsis, Meno 81 D squ.). So auch M. FICINUS, Nicolaus TAURELUS (Philos. triumph. 1), nach VAL. WEIGEL, (Studium universale 1700, C. 3) u. a. - FRIES erklärt: »Wir sagen, daß wir eine Kunst können oder gelernt haben, wenn sie durch unsere bloße Assoziation der Vorstellungen ausgeübt wird, sobald wir wollen, ohne daß die Reflexion im einzelnen immer darauf zu achten braucht« (Syst. d. Log. S. 71). Nach FORTLAGE ist Lernen »Auffassen einer Veränderung in einer Vorstellungsverbindung, ohne aufmerksame Unterscheidung« (Psychol. 1, § 11)."

- ChatGPT zum Lernen.

- Gibt es in den letzten 20 Jahren neue Erkenntnisse der Lernpsychologie oder der Lernforschung?

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kontingenz und Kontiguität vor allem in den Lerntheorien?

- Wurde die Lerntheorie von Gagné weiter entwickelt?

- Was besagt die Lerntheorie Piagets und wie ist sie in die Lerntheorien einzuordnen?

S.128 (aus Kapitel 6. Eine operante Analyse des Problemlösens): "... Lernen wird definiert als das »Auffinden, Speichern und die Wiederverwendung von Regeln« (37), während die einfache Ausformung von Verhalten durch Kontingenzen, die nie richtig erfaßt worden sind, vernachlässigt wird. ..."

S.205: "Die Entdeckung von Regeln und das Bewußtsein, das solche Entdeckungen voraussetzen, sind beim Lernen und beim Problemlosen besonders wichtig. In der Tat sind sie, wie wir gesehen haben, so wichtig, daß viele Psychologen Lernen und Problemlösen als die Ableitung von Regeln definiert haben. Doch lösten nicht-verbal reagierende Organismen Probleme, ohne Regeln zu formulieren und ohne sich ihres Tuns bewußt zu sein, und erstaunlich wäre es, wenn der Mensch diese Fähigkeit verloren hätte. ..."

Ende Zusammenfassungen Lernen

_

Auf dem Weg zu einer Definition des Lernens

Lernen hat grundsätzlich zwei Aspekte: (1) positives Lernen: etwas aneignen, erwerben im Erleben oder Verhalten, was vorher nicht da war; (2) etwas loswerden im Erleben oder Verhalten, was vorher da war. Der zweite Aspekt wird in den meisten Lehrbüchern nur in einer Bedeutung behandelt, als unerwünschtes Vergessen oder Nachlassen einer Fähigkeit. Der Aspekt des erwünschten Verschwindens oder Nachlassens eines Angeeigneten wird oft nicht behandelt, obwohl das nicht nur in der Verhaltensmodifikation und Psychotherapie sondern auch in Politik, Recht und Gesellschaft eine große Rolle spielt. Zwei wichtige Komponenten des Lernens sind allgemein Erfahrung oder Aktivität.

_

Definition des Lernens

| Positives Lernen liegt vor, wenn durch dabei sein und Erfahrung oder

durch Aktivität etwas, was im Erleben oder Verhalten nicht da war,

nun da ist, angeeignet oder erworben wurde. Negatives Lernen liegt vor,

wenn etwas, was im Erleben oder Verhalten da war, ist nicht mehr

oder nicht mehr so stark oder so oft da ist.

Negatives Lernen hat zwei Hauptaspekte: Unerwünschtes loswerden wollen oder nachlassen eines Gelernten. Das wird gewöhnlich auch als vergessen bezeichnet. |

Schätzung ("Messung") des Lernens

Die beiden praktisch wichtigsten Kriterien des Lernens sind Wissen

und können.

Fragen und Probleme

Abgrenzung von Anlage/Vererbung, Entwicklung, Reifen

Stabilität des Gelernten (vergessen, nachlassen, geringe Anwendung und Praxis)

Konfundierungen.

Anpassen, verallgemeinern, spezifizieren

Lernen von aneignen

Lernen von lassen (Exstinktion, Löschen)

Kann Gelerntes vollständig verschwinden oder verschwindet "nur" der Zugriff?

Konfundierungen.

In der Regel lernt der ganze Mensch mit seiner Befindlichkeit und Geschichte in einer ganzen Lebenssituation. Mit dem Lernen sind daher zugleich viele andere Faktoren dabei, die das Lernen mehr oder minder beeinflussen können. Damit stellt sich dann immer die Frage, was der Anteil des Lernens ist und was auf andere Faktoren zurück gehen könnte.

__

Materialien zum Lernen

Tabellarische

Geschichte des Lernens und der Lernpsychologie (angeregt durch Haseloff

& Jorswieck (1971), S. 3; umfangreich ergänzt). Hierzu auch Zusammenhangsgraph

(Mindmap/Netzwerk der Lernforschung): Wikipedia.

Die Lerntheorie zeigt sich mir aktuell in fünf großen Bereichen,

wobei der erste Bereich (Lernen durch Leben) am wenigsten erforscht scheint:

- Lernen durch Leben, erfahren, dabei sein, mitbekommen; implizites Lernen und wissen

- Lernen durch Aktivität, machen, tun, lassen; Versuch und Irrtum, probieren

- Experimentelle Studien: Traditionelle psychologische, besonders auch experimenteller Arbeiten um die Grundlagen (Assoziation, bedingte Reflexe, instrumentelles Lernen; z.B. Ebbinghaus, Pawlow, Skinner, Thorndike)

- Pädagogische Anwendungen (Schule, Aus-, Fort und Weiterbildung)

- Technische Modelle und Realisierung (neuronale Netze, Künstliche Intelligenz, Robotik, maschinelles Lernen).

| 1885 | Ebbinghaus Über das Gedächtnis. | Methoden: Reproduktion, Wiedererkennen, Ersparnis. Lernen nimmt mit Anzahl der Wieder- holungen zu Gelerntes nimmt mit der Zeit ab |

| 1890 | Ehrenfels | Gestaltqualität |

| 1898 | Thorndike | Problemkasten |

| 1899 | Pawlow | Bedingte Reflexe; Konditionierung |

| 1904 | Wertheimer | |

| 1912 | Wertheimer | Bewegungstäuschung |

| 1912 | Bechterew Was ist Psychoreflexologie? | |

| 1913 | Bechterew Objektive Psychologie oder Psychoreflexologie? | |

| 1917 | Köhler | Einsicht bei Schimpansen, Werkzeug |

| 1921 | Guthrie General Psychology in terms of behavior Biographie. | Problemkasten. Kontiguität, Assoziative Hemmung |

| 1932 | Thorndike The fundamentals of Learning. | Labyrinth. Effekt der Nachwirkung und Zusammengehörigkeit, Erfolgslernen |

| 1932 | Tolman Purposive Behavior in Animals and Men

Publikationsliste (Auswahl) bei Wikipedia. |

Labyrinth. Intervenierende Variable; zweckmäßiges Verhalten; kognitive Karten; Erwartung |

| 1935 | Thorndike | Wörter lernen |

| 1936 | Spence:, W. (1907-1967) The Nature of Discrimination Learning in Animals. | Diskriminationslernen |

| 1938 | Skinner | Skinnerbox. Operante Konditionierung |

| 1941 | Dollard & Miller | Soziales Lernen, Nachahmung |

| 1943 | Hull Principles of Behaviors | |

| 1943 | Warren McCulloch und Walter Pitts | Neuronenmodell vorgeschlagen |

| 1949 | Hebb, D. O. The Organization of Behavior | Hebb Regel Wenn a und b wiederholt stark aktiviert sind, erhöht sich die Stärke ihrer Verbindung (1989 in Rattengehirnen nachgewiesen) |

| 1951 | Spence Theoretical Interpretations of Learning | |

| 1956 | Spence Behavior Theory and Conditioning, | |

| 1958 | Polanyi Personal Knowledge: Towards a Post Critical Philosophy. Dt. 2023: Personales Wissen | |

| 1959 | Perceptron Frank Rosenblatt | |

| 1960 | Mowrer | Zwei Faktorentheorie des Lernens |

| 1963 | Bandura Social Learning and Personality Development | Hebb'sche Lernregel. Je häufiger zwei Neurone miteinander interagieren, desto stärker wird Assoziation. |

| 1965 | Foppa, Klaus (1965) Lernen, Gedächtnis Verhalten. | |

| 1965ff | Gagné The conditions of learning. | 8 Lernpronzipien, die hierarchisch aufeinander aufbauen. [Stangl 2024]: 1. Signallernen 2. Reiz-Reaktions-Lernen 3. Lernen motorischer Ketten 4. Lernen sprachlicher Assoziationen 5. Lernen multipler Diskrimination 6. Begriffslernen 7. Regellernen 8. Problemlösen. |

| 1966 | Polanyi The Tacit Dimension, dt. 1985 "Implizites Wissen" | |

| 1982 | Kohonen, Tewuvo (1982) Self-organized information of topologically correct features maps. Biol. Cybern. 43, 59–69 (1982). | |

| 1986 | Rummelhart & McClelland. Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition, vol. 1: foundations | "Die grundlegenden Prinzipien, grundlegenden Mechanismen und formalen Analysen, die bei der Entwicklung parallel verteilter Verarbeitungssysteme (PDP) eine Rolle spielen, werden in einzelnen Kapiteln vorgestellt, die von führenden Experten verfasst wurden." |

| 1989 | Köhle (1990) Neuronale Netze. [GB]

[Behauptung nicht überprüft] |

Forscher in Yale weisen die Hebb-Regel in Rattengehirnen nach (Köhle 1990, S. 86.) |

| 2000 | Edelmann Lernpsychologie, 6. A. | Definition 126; Begriff Lernen 276. Definition Lernen 277: "Die Begriffe Lernen und Gedächtnis beschreiben nicht zwei unterschiedliche Erscheinungen. Wenn man von Lernen spricht, meint man schwerpunktmäßig die Prozesse der Aneignung und bei Gedächtnis mehr die Vorgänge der Speicherung und des Abrufs. Menschliche Informationsverarbeitung ist eine andere Bezeichnung für Lernen und Gedächtnis." |

| 2011 | Heinz Reinders, Hartmut Ditton, Cornelia Gräsel, Burkhard Gniewosz (2011, Hrsg.) Empirische Bildungsforschung. VS. | Zusammenhangsgraph (Mindmap/Netzwerk der Lernforschung): Wikipedia. |

| 2004-2024 | ChatGPT. |

_

Begriff,

Erklärung, Prädikationen, Definitionen

Dorsch Lernen

Online keinen einzelnen Eintrag "lernen" gefunden. Stattdessen werden

852 Kombinationsergebnisse (Abruf

07.06.2024) ausgewiesen, wie z.B. Lernen lernen; Lernen, entdeckendes;

Lernen, inzidentelles; Lernen, problemorientiertes; Lernen, intentionales;

... ... ... . Ich habe dann in meinen Printausgaben (12. und 13. Auflage)

nachgesehen und dort "Lernen, Lernforschung" gefunden. Den Eintrag (Abruf

07.06.2024) gibt es auch in der Onlineausgabe: "Lernen, Lernforschung

[engl. (research on) learning, learning research], [KOG], Lernen bez. jene

Prozesse, die zu einer relativ langfristigen Veränderung im Verhaltenspotenzial

eines Organismus führen und das Ergebnis von Erfahrung darstellen.

..."

In der 7. Auflage von 1963 gibt es

noch einen einzelnen Eintrag: "Lernen: Die dem Menschen (abgeschwächt

dem Tier) gegebene Fähigkeit zum Lernen ist jedem geläufig. Dennoch

ist es schwierig, eine erschöpfende Definition zu geben, da hierbei

das L. nicht allein als Prozeß bezeichnet werden muß, der es

gestattet, Neues an Verhaltungsweisen, an körperlichem und geistigem

Können, an geistigen Inhalten u. a. zu erwerben, sondern auch ermöglicht,

dem Ererbten — das ja als solches nicht gelernt wird — Neues einzufügen.

Zudem

ist das L. nicht ausreichend definiert, wenn es nicht von ähnlichen

Gegebenheiten (z. B. bloßes Merken) abgesetzt wird und berücksichtigt

ist, in welcher Art das L. ein aktiver, zielgerichteter, unterscheidend-abgrenzender,

strukturierender Vorgang ist. Nur im engsten Sinne ist L. bloßes

Einprägen und Aneignen, um das Angeeignete verfügbar zu haben.

Verständlich ist hiernach, daß auch die große Arbeit über

die Ps. des Lernens von Hilgard (> Lit.) nur eine vorläufige Definition

gibt. — In der ps. Forschung ist das L. seit den klassischen Versuchen

von Ebbinghaus (>Lit.) ein Hauptgegenstand. Zahllose Untersuchungen und

mehrere Lerntheorien liegen seitdem vor, wobei besonders die Assoziationsps.,

die > Gestaltps., das System des > bedingten Reflexes und die Tiefenps.

eigene Standpunkte gegenüber dem L. entwickelt haben. ... ... "

_

Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie

Behandelt lernen in dem Eintrag Lehren und lernen sehr eingeschränkt, weitgehend unbrauchbar.

_

Myers,

David G. & DeWall, Nathan C. (2023) Psychologie.

4., vollständig überarbeitete Auflage. Mit einem Beitrag

von Beate Schuster. Berlin: Springer. Darin Kapitel 8 Lernen.

_

Zusammenfassung-Myers-DeWall-2023:

Das Buch enthält ein Kapitel über das Lernen (>Inhaltsverzeichnis)

und einige Sachregistereinträge ohne Hinweis auf eine Definition.

Aber die Autoren definieren S. 316: "Lernen („learning“)

– relativ dauerhafte Veränderung im Verhalten eines Organismus aufgrund

von Erfahrung."

Definition-Lernen Myers-DeWall S. 316

"8.1 Wie definieren wir Lernen und welches sind

die

grundlegenden Formen des Lernens?

Durch Lernen passen wir Menschen uns unserer

Um-

welt an. Wir lernen, Ereignisse zu erwarten und

uns auf

signifikante Ereignisse wie etwa Nahrung oder

Schmerz

vorzubereiten (klassische Konditionierung). Auch

lernen

wir, Handlungen mit positiven Ergebnissen zu

wieder-

holen und Handlungen mit negativen Ergebnissen

zu

vermeiden (operante Konditionierung). Dadurch,

dass

wir Ereignisse beobachten, lernen wir neue Verhaltens

weisen. Und durch die Sprache lernen wir auch

Dinge,

die wir weder erlebt noch beobachtet haben (kognitives

Lernen). Aber wie lernen wir?

_

Lernen („learning“) – relativ dauerhafte

Veränderung im

Verhalten eines Organismus aufgrund von Erfahrung."

_

Inhaltsverzeichnis-Lernen-Myers-DeWall-2023:

8.1 Grundlegende Lernkonzepte und klassische Konditionierung – 316

8.1.1 Wie lernen wir? – 316

8.1.2 Klassische Konditionierung – 319

8.1.3 Rückblick: Grundlegende Lernkonzepte und klassische

Konditionierung – 327

8.2 Operante Konditionierung – 328

8.2.1 Skinners Experimente – 328

8.2.2 Skinners Erbe – 336

8.2.3 Gegenüberstellung von klassischer und operanter Konditionierung

– 338

8.2.4 Rückblick: Operante Konditionierung – 338

8.3 Biologische Veranlagungen, Kognition und Lernen – 340

8.3.1 Biologische Beschränkungen der Konditionierung – 340

8.3.2 Der Einfluss von Kognitionen auf die Konditionierung – 343

8.3.3 Beobachtungslernen – 346

8.3.4 Rückblick: Biologische Veranlagungen, Kognition und Lernen

– 353

Weiterführende deutsche Literatur – 354

_

Sachregistereinträge-Myers-DeWall-2023:

Lernen 316

- – assoziatives 317

– biopsychosoziale Einflüsse 340

– durch Nachahmung 349

– erneutes 358, 359

– kognitives 316, 318

– latentes 345

– wiederholtes 392

Lerntechniken 21

Lerntheorie 763

Hoffmann, Joachim & Engelkamp, Johannes (2017) Lern- und Gedächtnispsychologie. 2., überarbeitete Auflage. Mit 56 Abbildungen. Berlin: Springer.

Zusammenfassung: S.3 "Wir haben Lernen als Änderung verhaltenssteuernder

Strukturen im Resultat von Erfahrungen definiert."

_

Sachregistereinträge:

Lernen 2, 161

– inzidentelles Lernen 51

– ohne Belohnung 37

– serielles Lernen 57, 61

– von Effektfolgen 61

– von Reaktionsfolgen 60

– von Reizfolgen 60

Lernprozess 3

Lerntheorie 3

_

Anmerkung: Definition kein Eintrag

_

Edelmann, W. (2000) Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Zusammenfassung-Edelmann-2000: Die Lern-Definitionen 2000 und 2019 unterscheiden sich. 2019, S.17: "Lernen ist ein Prozess, der zu relativ stabiler Erfahrungsbildung führt." 2000. S.276: "DEFINITION Die Begriffe Lernen und Gedächtnis beschreiben nicht zwei unterschiedliche Erscheinungen. Wenn man von Lernen spricht, meint man schwerpunktmäßig die Prozesse der Aneignung und bei Gedächtnis mehr die Vorgänge der Speicherung und des Abrufs. Menschliche Informationsverarbeitung ist eine andere Bezeichnung für Lernen und Gedächtnis."

Sachregistereinträge:

Lernen (s)

- - am Erfolg 65 assoziatives - 29 f.

Begriff des- 276 ff.

Dimensionen des - 288

- durch Versuch und Irrtum 66 entdeckendes- 135, 138, 141 f. exemplarisches- 141

Flucht - 83

Grundformendes- 279 f. instrumentelles- 65 ff. inzidentelles - 283 kognitives- 113ff., 280 mechanisches - 138, 145

mechanisches entdeckendes - 139

mechanisches rezeptives - 139

Modell- 188 ff.

reaktives -, s. konditionieren

Regel - 132 ff.

Reiz-Reaktions- 29ff. rezeptives - 138 selbstgesteuertes - 286

Signal - 33 signifikantes - 286 sinnvolles- 136, 139f.

sinnvolles entdeckendes — 139

sinnvolles rezeptives - 139

soziales - 189

verbales - 132 ff.

Vermeidungs - 83

Vier Grundformen des - 279

_

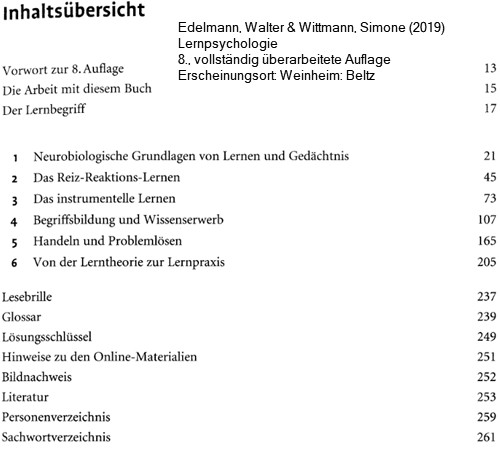

Inhaltsverzeichnis Edelmann & Wittmann 8. Auflage 2019.

Enzyklopädie der Psychologie C, II, 7 Lernen herausgegeben von Joachimn Hoffmann & Walter Kintzsch 1996, Göttingen: Hogrefe.

Zusammenfassung: Der Band enthält kein allgemeines Kapitel zum

Lernen und zur Begrifflichkeit des Lernens, was normalerweise das erste

Kapitel hätte sein sollen - wie etwa im Handbuch

der Psychologie 1964. Auch das Sachregister schweigt sich hierzu aus:

Sachregistereinträge zum Lernen [SR-PDF]

Das hat vielleicht damit zu tun, dass die betrauten Herausgeber gar nicht

vom Fach waren:

- Aus dem Vorwort der Herausgeber: "Als wir im Sommer 1992

gefragt wurden, ob wir die Herausgabe eines Buches zum Thema Lernen im

Rahmen der vom Hogrefe-Verlag herausgegebenen Enzyklopädie für

Psychologie übernehmen wollen, waren wir beide Gäste des Max-Planck-Institutes

für psychologische Forschung in München und jeweils mit anderen

Themen beschäftigt. Unsere spontane Reaktion läßt sich

wohl am besten mit zögernd bis ablehnend beschreiben, denn wir verstanden

und verstehen uns beide nicht als Lernpsychologen und empfanden damit die

Herausforderung des Themas als besonders stark: Ein Menschenkind wird mit

etwa 20 elementaren Reflexen geboren, von denen nur einige wenige komplexere

Koordinationen wie das Laufen betreffen. Selbst, wenn darüber hinaus

noch einige weitere Verhaltensstrukturen angeboren sein sollten, so ist

es doch unstrittig, daß, angefangen von einfachsten Handlungen, über

den Erwerb der Sprache bis hin zum Beherrschen von Regeln des logischen

Denkens, daß also fast ausnahmslos alle Formen der Auseinandersetzung

eines Menschen mit seiner gegenständlichen und sozialen Umwelt Resultate

von Lernprozessen sind. Die Analyse der Gesetzmäßigkeiten menschlichen

Lernens wird damit zwangsläufig zu einer grundsätzlichen Anforderung

an psychologische Forschung."

Auch das [PDF-Inhaltsverzeichnis]

macht dazu passend einen organisatorisch etwas bunt zusammengewürfelten

Eindruck, was nicht zum Anspruch einer Enzyklopädie passt, wenn auch

viele Artikel sehr informativ und interessant sind. Im Namensregister wird

Gagné nicht erwähnt.

_

Arnold,

Eysenck, Meili Einträge zum Lernen im Lexikon der Psychologie

1976

Lernen. Obwohl L. der am meisten untersuchte Gegenstand der Psychol,

ist, liegt keine einheitliche Definition vor; die Vielzahl der Definitionsversuche

läßt sich aber mit vertretbarer Ungenauigkeit in folgender Formulierung

zusammenfassen: Mit L. werden relativ überdauernde Änderungen

der Verhaltensmöglichkeiten bezeichnet, soweit sie auf Erfahrung zurückgehen.

Mit dieser Umschreibung werden kurzfristige Änderungen (Adaptation,

Ermüdung usw.) und solche, die auf bestimmte strukturelle Änderungen

des ZNS zurückgehen (Reifung, Altern, Verletzungen), ausgeschlossen.

..."

Definition des Lernens. Hilgard & Bower (dt. 1971), S. 16:

"Eine solche Aufzählung von Beispielen für Lernprozesse eignet sich sehr gut dazu, einer Definition näherzukommen. Tatsächlich ist es nämlich sonst außerordentlich schwierig, eine allseitig zufriedenstellende Definition zu formulieren. Wir sind zwar natürlich zunächst versucht, Lernen als Übungsfortschritt oder als Nutzung von Erfahrung zu definieren, doch wissen wir auch recht gut, daß manches Lernen keine Verbesserung erbringt, daß gar seine Folgen uns als nicht wünschenswert erscheinen. Wenn man das Lernen andererseits schlechthin als Veränderung bei Wiederholung beschreibt, so kann man es leicht mit Wachstum, Ermüdung und allen anderen Veränderungen verwechseln, die sich im Laufe von Wiederholungen ergeben können. Die folgende Definition sei zunächst nur als vorläufig angeboten:

Lernen ist der Vorgang, durch den eine Aktivität im Gefolge von Reaktionen des Organismus auf eine Umweltsituation entsteht oder verändert wird. Dies gilt jedoch nur, wenn sich die Art der Aktivitätsänderung nicht auf der Grundlage angeborener Reaktionstendenzen, von Reifung oder von zeitweiligen organismischen Zuständen (z. B. Ermüdung, Drogen usw.) erklären läßt.

Diese Definition kann wegen der darin enthaltenen Unbestimmtheiten nicht voll befriedigen. Immerhin kann sie uns aber auf die Problematik einer jeden Definition des Lernens aufmerksam machen: Eine Definition muß zwischen zwei Gruppen von Phänomenen einschließlich ihrer Vorbedingungen unterscheiden, nämlich jenen Arten von Veränderungen, die man als „Lernen“ bezeichnen sollte, und jenen, die nicht unter den Begriff Lernen fallen.

_

Hilgard & Bower 1971, Lerngesetze Sachregister 2. Bd., S. 751:

Die Autoren geben 19 Lerngesetze an. Anmerkung: Es hat den Anschein, als ob der Gesetzesbegriff von Lerntheoretikern ungenau gebraucht wird. Was ein Lerngesetz genau sein soll und bedeutet, wird kaum gründlich und kritisch erörtert. Das werde ich bei Gelegenheit einmal näher untersuchen.

Gesetz der Ähnlichkeit in der —> Gestalttheorie I: 265,266, 294

- Gesetz der Assimilation (bei Robinson) II: 390, 412

- Gesetz der Auswirkung; law of effect (Grundsatz, wonach die Lernbarkeit eines Verhaltens von dessen Auswirkung auf den Organismus abhängt) I: 31—33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 64, 65, 93, 94, 100, 101, 129, 131, 169, 171, 172, 183, 230, 236, 240, 245, 266, 270, 291, 314, 325, 330, 331-333, 337; II: 388, 389, 425, 580, 587, 594, 675 '

- Gesetz der Bereitschaft; law of readiness (bei Thorndike ein quasineurophysiologisches Hilfsprinzip zur Erklärung des -> Gesetzes der Auswirkung) I: 32, 33, 34, 36, 38

- Gesetz der Dauer (bei Robinson) II: 390

- Gesetz der Geläufigkeit; law of acquaintance (bei Robinson) II: 390

- Gesetz der guten Fortsetzung (in der -> Gestalttheorie) I: 265, 267, 294; II: 496

- Gesetz der individuellen Unterschiede (bei Robinson) II: 390, 411

- Gesetz der Intensität (bei Robinson) II: 390

- Gesetz der Kontiguität (bei Robinson) II: 390

- Gesetz der Nähe (in der Gestalttheorie) I: 265, 266, 294

- Gesetz der Übung; law of exercise; law of practice I: 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 164, 244, 245; 11:411

- Gesetz der Umschlossenheit (in der ->Gestalttheorie) I: 265, 266, 294

- Gesetz der Wiederholungshäufigkeit; law of frequency I: 84, 97; II: 390, 391, 411

- Gesetz der zeitlichen Nähe; Gesetz der „Frische“; law of recency I: 94, 96

- Gesetz der Zusammenstellung; law of composition (bei Robinson) II: 390, 411

- Gesetz des Affektes (hedonistische Formulierung des -> Gesetzes der Auswirkung) I: 43 Gesetz des -> Assoziationswechsels (bei Thorndike) I: 37

- Gesetz des Gebrauchs; law of use (bei Thorndike ein unter das -> Gesetz der Übung fallendes Prinzip der Verfestigung von -> Verbindungen. -> Gesetz des Nichtgebrauchs) I: 34

- Gesetz des Nichtgebrauchs; law of disuse (bei Thorndike ein unter das -> Gesetz der Übung fallendes Prinzip der Schwächung von -> Verbindungen -> Gesetz des Gebrauchs) I: 34, 62, 211; II: 615

- Gesetz des Zusammenhanges; law of context (bei Robinson) II: 390, 392

__

Haseloff, O. W. & Jorswieck, E. (1971) Psychologie des Lernens. Methoden Ergebnisse Anwendungen. 2. Auflage. Berlin: deGruyter.

Zusammenfassung-Haseloff/Jorswieck-1971: Im Sachregister wird S. 13 auf eine Definition hingewiesen:

- "Vor unserer ausführlicheren Darstellung des Lerngeschehens wird

im folgenden eine annähernd axiomatische Definition von Lernen gegeben;

dies soll als vorweggenommenes Konzept die einzelnen Seiten des Lernvollzugs

und ihre Zuordnung zu unterschiedlichen theoretischen Ansätzen erleichtern.

Das Wort Lernen bezeichnet diejenige intervenierende Variable, die längerfristige Neuanpassungen an äußere Umstände, an soziale Systeme und an innere Zustände erklärt.

Diese vorgegebene Minimaldefinition ist so hinreichend allgemein gehalten, daß sie für alle langfristigen Neuanpassungen offener Systeme, also für Tiere, Menschen, soziale Gruppen sowie elektronischer Repräsentationen derselben Geltung hat. Dabei kennzeichnet „langfristig“ weder den Zeitbedarf der Lern Vorgänge, noch die Wirkungszeit des Gelernten, sondern soll gegenüber den kurzfristigen, selbstregulatorischen physiologischen Anpassungen abgehoben werden. Zur genaueren Verdeutlichung dieser grundlegenden Konzeption von Lernen werden einige Prinzipien zusätzlich benötigt: ... " [Es werden 12 Prinzipien ausgeführt]

Sachregistereinträge Haseloff und Jorswieck S. 278

- Learning-set-factor 163

Lehrerfolg 255

Lehrmaschine 253

— extrinsic, — intrinsic 255

Lernen

— Definition 13

— einsichtiges 3

— imitatives 233

— latentes 107, 219

— Lösungs- 125, 127

— motiviertes 60

— primäres 34

— protoplasmatisches 202

— symbolisch-operatives 208

— verbales 5

— verteiltes 158

Lernfaktoren, traumatische 61

Lerngesetze

— Effektgesetz 38

— Frequenzgesetz 37

— Jostsche 24, 25, 152 Lernkurve 78

Lernmaschinen 11

Lernmodell

— elektronisches 247

— stochastisches 141

Lernprozeß 14

Lernwille 2, 22

Skinner (1969, dt. 1974) Die Funktion der Verstärkung in der Verhaltenswissenschaft.

S.128 (aus Kapitel 6. Eine operante Analyse des Problemlösens): "Lernen wird definiert: "... Lernen wird definiert als das »Auffinden, Speichern und die Wiederverwendung von Regeln« (37), während die einfache Ausformung von Verhalten durch Kontingenzen, die nie richtig erfaßt worden sind, vernachlässigt wird. ..."

- 37(Lit): Clark, J.H. Adaptive machines in psychiatry.

Bei Wiener, J. und Schade, J. I (Hrsg.). Nerve, brain and memory models.

Amsterdam, 1963.

Aus dem Sachregister:

- Lernen 128, 205

Lernkurve 100, 119f.

Lernprozeß 120

Lernpsychologie 149

Lerntheorie 90

Burkhardt, Dietrich (1968). Wörterbuch der Neurophysiologie. Jena: G. Fischer.

Zusammenfassung-Burkhardt-1968: Fomuliert 5 Prinzipien oder Regeln: 1. Gewöhnung, 2. Assoziatives Lernen, 3. Nachahmung, 4. Prägung. 5. Einsicht.

"561 Lernen (bei Tieren) learning (in animals) ...

Das Erwerben bestimmter Verhaltensweisen und das Vermögen, beim

Auftreten bereits früher erlebter Situationen mit einer schon angepaßten

Reaktion zu antworten. Unterscheiden lassen sich u. a. folgende Typen:

1. Die Gewöhnung; angeborene und erworbene Reaktionen auf bestimmte

Reize treten nicht mehr auf, wenn sich die Reize wiederholt als bedeutungslos

erwiesen haben. 2. Assoziatives Lernen; eine bestimmte, mehrmals aufgetretene

Reizsituation, welche mit einem nachfolgenden Ereignis verknüpft ist,

wird bereits für sich mit der Reaktion auf das verknüpfte Ereignis

beantwortet (vgl. > bedingter Reflex, Dressur). Ein Spezialfall hiervon

ist das Lernen durch Versuch und Irrtum. 3. Nachahmung von Verhaltensweisen

(vorzugsweise) der Artgenossen. 4. Prägung; besonders rasches und

fixiertes Lernen in einer bestimmten, vorübergehenden Lebensperiode.

5. Einsichtiges Lernen; Neukombination von getrennt erworbenen Erfahrungsinhalten."

Foppa, Klaus

(1965) Lernen, Gedächtnis Verhalten. Köln: Kiepenheuer &

Witsch (Studienbibliothek), S.13:

"Wenn das kleine Kind, das sich an einem Ofen verbrannt hat, Öfen

in Hin-kunft meidet, so hat es etwas gelernt. Es weiß nicht nur (oder

glaubt zu wissen), daß diese Gegenstände gefährlich sind,

sondern es verhält sich auch dementsprechend. Ebenso lernt es, Messer

und Gabel zu gebrauchen, sich selbst anzukleiden, »zu gehorchen«,

bestimmten Regeln des Umganges mit Erwachsenen und Gleichaltrigen zu entsprechen

und vieles andere mehr. Da es sich merkt, was es gelernt hat, ist es in

seinem Verhalten (ohne sich dessen bewußt zu sein) weitgehend von

seinen Erfahrungen geprägt.

Die Lernpsychologie beschreibt die Bedingungen,

unter denen es zu solchen (und anderen) »Verhaltensänderungen«

kommt. Sie untersucht die Faktoren, durch welche die Erinnerung gesteuert

wird, analysiert den Verlauf des Vergessens und stellt fest, wie sich verschiedene

Lernprozesse wechselseitig beeinflussen. Letzten Endes geht es dabei jedoch

immer um die Frage, auf welche Weise sich der Organismus den mannigfachen

Anforderungen seiner Umwelt anpaßt.

Der Anpassungsvorgang selbst entzieht sich freilich

genauso jeder unmittelbaren Beobachtung wie »das Gedächtnis«.

Wir betrachten deshalb nicht den »eigentlichen« Lernverlauf,

sondern Leistungen irgendwelcher Art und deren Veränderungen. Wenn

jemand in einer bestimmten Situation wiederholt etwas tut bzw. unterläßt,

was er bisher unter entsprechenden Umständen nicht getan oder unterlassen

hatte, oder wenn seine Leistungen rascher und sicherer ausgeführt

werden als früher, sprechen wir von einem Lernprozeß. Es sei

denn, wir haben guten Grund zur Annahme, daß die »Verhaltensänderungen«

durch andere Faktoren bedingt sind (z. B. durch Intoxikationen, durch Verletzungen

des Gehirns oder einfach durch normale Reifungsprozesse)."

PDF-Inhaltsverzeichnis.

Sachregister (19 Seiten, sehr informativ).

_

Gagné (1965) The conditions of learning.

"Lernarten nach Gagné

Gagnés Modell der Lernarten entstand aus der Analyse des Phänomens

"Lernen". Gagné legt bei dieser Analyse, psychologische Erkenntnisse

zu Grunde. Er kam bei seinen Beobachtungen zu einer Unterscheidung von

acht verschiedenen Lernprozessen:

- 1. Signallernen

2. Reiz-Reaktions-Lernen

3. Lernen motorischer Ketten

4. Lernen sprachlicher Assoziationen

5. Lernen multipler Diskrimination

6. Begriffslernen

7. Regellernen

8. Problemlösen

Quelle: Stangl, W. (2024, 30. Juni). Lernarten nach Gagné. [werner stangl]s arbeitsblätter. https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Gagne.shtml

Gagné, Robert M. (dt. 1980, engl 1977) Die Bedingungen des menschlichen Lernens. 5. neu bearbeitete Auflage. Hannover: Schroedel.

Bergius, Rudolf (1964, Hrsg.) Handbuch der Psychologie 1, 2. Halbband Allgemeine Psychologie. 1. Der Aufbau des Erkennens; 2: Lernen und Denken. Göttingen: Hogrefe.

[PDF-Inhaltsverzeichnis mit Sachregistereinträgen zum Lernen]

Klaus Eyferth zur Begriffserläuterung, S. 76 (kein entsprechender

Eintrag im Sachregister]:

- "I. Die Entwicklung der lernpsychologischen Fragestellung

1. Begriffserläuterung

Die Anpassung des Organismus an seine Umwelt durch bedingte, d. h. erlernte Reaktionen (responses) auf Umweltreize zu erklären, ist seit der Er-findung quantitativer Methoden zur Untersuchung des bedingten Reflexes im Jahr 1901 das Bestreben zahlreicher psychologischer und physiologischer Schulen, die sich voneinander vielfältig unterscheiden. Übereinstimmung be-steht untereinander lediglich in einigen Vorannahmen über das Wesen des Lernens. Was hier unter dem Begriff des „Lernens“ verstanden wird, mag [>77] mit den übrigen in der Überschrift dieses Kapitels vorkommenden Begriffen umschrieben werden:

Vom „Organismus“ und nicht etwa vom Menschen wird in diesem Fall gebrochen, weil es Ziel der Untersuchung ist, Regelmäßigkeiten aufzudecken, die den Rang biologischer Gesetzmäßigkeit besitzen. Hierbei bieten biologische Gegebenheiten, wie etwa die Struktur und Funktion des Nervensystems, vielfach die Grundlage für psychologische Ansätze ). Unter dieser Aufgabenstellung erscheint es genauso zulässig, Folgerungen aus Tierexperi-menten auf den Menschen zu übertragen, wie in der Physiologie."

Hofstätter (1958) Lexikon der Psychologie, aus dem Eintrag "Lerntheorie":

"Lerntheorie. Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit, mit der Verhaltensweisen in bestimmten Reizsituationen auftreten, bezeichnet man als Lernen, sofern diese nicht durch die Verletzung eines Organismus oder spontan im Zuge einer Reifung zustande kommen, sondern auf frühere Begegnungen mit dieser oder einer ähnlichen Reizsituation zurückgehen. Die Definition ist nicht ganz scharf, da z. B. weder die im Anschluß an Lichtreize einsetzenden Nachbilder noch Ermüdungserscheinungen als Lernleistungen charakterisiert zu werden pflegen; außerdem [>196] ist die Unterscheidung zwischen Lernen und Reifung (> Entwicklung) einerseits und die zwischen Lernen und Verletzung (>Trauma<) bisweilen schwierig. Im täglichen Leben spricht man von Lernen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnissen; in beiden Fällen wird an Abläufe gedacht, die beabsichtigt sind und eine gewisse Mühe erfordern. Der wissenschaftliche Lernbegriff umfaßt daneben noch Vorgänge, die nicht eigens intendiert zu werden brauchen: eine Erinnerung prägt sich uns ein; wir gewöhnen uns an Dauerreize, bis wir diese fast gar nicht mehr wahrnehmen (»Habituation). Der Hauptsache nach werden zwei Typen des Lernens unterschieden: der -> bedingte Reflex (>k I a s s i s c h e K o n d i t i o n i e r u n g) und das -> Lernen am Erfolg (»instrumentale Konditionierung). In den letzten Jahren ist mehrfach die Frage aufgetaucht (E. C. Tolman, 1949), ob die Zusammenfassung verschiedenartiger Phänomene unter einen gemeinsamen Begriff, eben den des Lernens, zweckmäßig ist. ... ... ..."

Hebb'sche Lernregel (1949)

Hebb, Donald O. (1949) The organization of behavior : a neuropsychological theory. New York: Wiley. p.62:

| "A NEUROPHYSIOLOGICAL POSTULATE

Let us assume then that the persistence or repetition of a reverberatory activity (or "trace") tends to induce lasting cellular changes that add to its stability. The assumption,o can be precisely stated as follows: When an axon of cell A is near enough to excite a cell B and, repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes place in qne or both cells such that .A:s efficiency, as one of the cells firing B, is increased. " |

GÜ: „EIN NEUROPHYSIOLOGISCHES POSTULAT

Nehmen wir also an, dass die Persistenz oder Wiederholung einer nachhallenden Aktivität (oder „Spur“) dazu neigt, dauerhafte zelluläre Veränderungen hervorzurufen, die zu ihrer Stabilität beitragen. Die Annahme kann wie folgt präzise formuliert werden: Wenn ein Axon der Zelle A nahe genug ist, um eine Zelle B zu erregen, und wiederholt oder dauerhaft an deren Aktivierung teilnimmt, findet in einer oder beiden Zellen ein Wachstumsprozess oder eine metabolische Veränderung statt, so dass die Effizienz von Zelle A als einer der Zellen, die B aktiviert, erhöht wird.“ |

Index:

- Learning: adaptationin, 3861; baric

curveof, 116; conditionedreflexa

special caseof, 76f., 386; discrimination,

2651; equations of, 389;

equationsfittedto curvesof, 120f.;

exampleof, 70f.; general natureof,

681; andhabit, 387; andlatency

ofreaction, 110; and magnitudeof

reaction, 110; primitive trial and

error, 386; and reinforcement,

3861; selective, 701, 761; theoretical

curveof, 117

Synaptic knobs, and probability of transmission,

66, 76, 197, 293

as affecting neural control, 72

assumptions concerning, 60-66, 228-231

formation of, 65£, 228-231

in one-trial learning, 130

offsetting brain damage, 74, 293f

offsetting metabolic disorder, 197

permanence of, 228-231

vs. time factor, 10f, 72, 196f

_

Hull (1943) Principles of Behavior [Internetarchiv]

Zusammenfassung-Hull-1943: Hull stellt zwar eine umfassende und differenzierte, experimentell fundierte Lerntheorie mit vielen prüfbaren Aussagen auf, aber lernen definiert er für mich überraschend nicht. Durchsucht man die 428 Seiten Arbeit nach "learning", gibt es 437 Treffer (mit Literatur-Referenzen und Sachregister). Die ersten 6 Erwähnungen sind in Literaturabgaben der ersten 5 Kapitel bis p. 67. Auf p. 68 sollte man eine Erklärung erwarten dürfen, was Hull unter "learning" versteht. Denn in p. 68 gibt es 4 Erwähnungen (ohne die Zwischenüberschrift "THE PROBLEM AND GENERAL NATURE OF LEARNING") und auf p. 69 gibt es weitere 4 Erwähnungen, p.70 liefert 1 und p. 71 ergibt 6 Erwähnungen. In der 3. Erwähnung p.71 wird Lernen als ein Prozess der Verstärkung erklärt ("Because of this, learning is said to be a process of reinforcement."), allerdings wird Verstärkung (reinforcement) nicht erklärt. Reinforcement taucht 4 mal im Inhaltsverzeichnis auf, dann in der Kapitelüberschrift p. 68, als Seitenüberschrift p. 69, p. 70 und p.71 und dann in dem zitierten Satz ("Because of this, learning is said to be a process of reinforcement."). Fazit: Lernen ist nach p. 71 ein Prozess der Verstärkung, aber es bleibt unklar, weil der Begriffsverschiebebahnhof Verstärkung (reinforcement) ebenfalls nicht erklärt wird. Das passt eigentlich nicht zu Hull, nicht zu seinem großen Werk und Wissenschaftsanspruch. Wieder einmal zeigt sich die Definitionsschwäche der PsychologInnen.

Aus dem Sachregister Hull (1943)

_

Hulls

Formel für ein gelerntes Reaktionpotential nach Foppa (1965),

S.343:

"Postulat VIII: Die Zusammensetzung des Reaktionspotentials

Unter der Voraussetzung, daß die Bedingungen während des

Lernprozesses und der Reaktionsauslösung konstant bleiben, ist das

Reaktionspotential (SER) für ein gelerntes Verhalten

durch

1. den Antrieb (D) während des Lernprozesses,

2. die Reizstärkendynamik (V),

3. die Anspornkomponente (K) und

4. die Habitstärke (SHR) gegeben, wobei

diese Faktoren multiplikativ zusammen wirken:

- SER = D x V x K x SHR (Hull,

1952, S. 7)22

Als Maß für die Größe des Reaktionspotentials

wird die normale Standardabweichung (s) verwendet, die über ein relativ

einfaches Skalierungsverfahren bestimmt wird (Hull, Feisinger, Gladstone

& Yamaguchi, 1947). Der Maximalwert beträgt 6o. Bei dem erwähnten

Verfahren wird im wesentlichen festgestellt, mit welcher relativen Häufigkeit

sich ein bestimmtes Reaktionsmaß (z. B. die Latenz) in einer Gruppe

von Versuchssubjekten in der erwarteten Richtung verändert. Also z.

B. welcher Prozentsatz der untersuchten Stichprobe nach zwei Verstärkungen

kürzere Reaktionszeiten aufweist als nach einer einzigen Belohnung."

_

Aus dem Sachregister

von Foppa (1965), S. 457 zu Hulls Theorie:

Lerntheorien, allgemeine Voraussetzungen 377 f.

— Hull 336-356

— Corollarium 1 (Sekundäre Motivation) 340

— Corollarium 2 (Sekundäre Verstärkung) 341

— Corollarium 3 (Verstärkungsverzögerung) 344

— Corollarium 9 (Konditionierte Hemmung) 345

— Corollarium 12 (Generalisation von SHR und SER auf einem Kontinuum

von So 347

— Corollarium 13 (Reaktionsgeneralisation) 348

— Corollarium 14 (Konkurrenz unvereinbarer Reaktionspotentiale) 349

— Corollarium 15 (Sekundäre Verstärkung durch partiell antizipierende

Zielreaktionen) 350

— Kritik 353 ff.

— Postulat I (Angeborene Reiz-Reaktions-Verbindungen) 338 f.

— Postulat II (Reizverarbeitung) 339

— Postulat III (Primäre Verstärkung) 340

— Postulat IV (Gesetz der Habit-Bildung) 341

— Postulat V (Primäre Motivation oder primärer Trieb) 341

f.

— - Postulat VI (Reizstärkendynamik - stimulus-intensity-dynamism)

342

— Postulat VII (Anspornkomponente - incentive motivation) 342

— Postulat VIII (Zusammensetzung des Reaktionspotentials) 343

— Postulat IX (Hemmungspotential) 345

— Postulat X (Reizgeneralisation) 346

— Postulat XI (Wechselwirkung afferenter Reize) 347

— Postulat XII (Verhaltensoszillation) 347 f.

— Postulat XIII (Absoluter Nullpunkt des Reaktionspotentials und die

Reaktionsschwelle) 349

— Postulat XIV (Reaktionspotential als Funktion der Reaktionslatenz)

349

— Postulat XV (Reaktionspotential als Funktion der Reaktionsamplitude)

349

— Postulat XVI (Reaktionspotential als Funktion der Anzahl der Versuche

bis zur vollständigen Löschung 349

— Postulat XVII (Individuelle Differenzen) 350

Pawlow (1924) "Es ist offensichtlich, daß unsere Erziehung, unser Lernen, jegliche Disziplin und unsere vielen Gewohnheiten lange Reihen von bedingten Reflexen sind."

_

Eisler Handwörterbuch der Philosophie 1922

"Lernen. Gedächtnis, Reproduktion. Memorieren, Pädagogik, Anamnese"

Giese (1920) hat in seinem Psychologischen Wörterbuch keinen Eintrag "Lernen", nur Lernmethode, die auf Gedächtnis verweist.

Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe 3. Auflage 1910, 2. Bd. L-Sch.

"Lernen ist nach Plato eine Anamnese (s. d.)(> griechisch ). So auch M. Ficinus,. Nicolaus Taurellus (Philos. triumph. 1),

nach Val. Weigel (Studium universale 1700, C. 3) u.a.— Fries erklärt: Wir sagen, daß wir eine Kunst können oder gelernt haben, wenn sie durch unsere bloße Assoziation der Vorstellungen ausgeübt wird, sobald wir wollen, ohne

daß die Reflexion im einzelnen immer darauf zu achten braucht (Syst. d. Log. S. 71). Nach Fortlage ist Lernen „Auffassen einer Veränderung in einer Vorstellungsverbindung ohne aufmerksame Unterscheidung'' (Psychol. I, § 11). Vgl. Natorp, Sozialpaed.-. S. 88, 91f., 251ff., ferner Arbeiten von Ebbinghaus u. a. Vgl. Meumann, Üb. Ök. u. Techn. d. Lernens, 1903,2. A. 1908; Exper. Paed. 1907; Münsterberg, Psych. Rev. I, 1894; Kemsies, Z. f.

päd. Psychol. II. Pohlmann, Exper. Beitr. z. Lehre vom Ged. 1906; Offner, D. Ged. S. 206ff., 61ff. Vgl. Gedächtnis."

_

Eisler 1904 Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Abruf Textlog.de 08.06.2024)

Lernen ist nach PLATO eine Anamnese (s. d.) (hê mathêsis, Meno 81 D squ.). So auch M. FICINUS, Nicolaus TAURELUS (Philos. triumph. 1), nach VAL. WEIGEL, (Studium universale 1700, C. 3) u. a. - FRIES erklärt: »Wir sagen, daß wir eine Kunst können oder gelernt haben, wenn sie durch unsere bloße Assoziation der Vorstellungen ausgeübt wird, sobald wir wollen, ohne daß die Reflexion im einzelnen immer darauf zu achten braucht« (Syst. d. Log. S. 71). Nach FORTLAGE ist Lernen »Auffassen einer Veränderung in einer Vorstellungsverbindung, ohne aufmerksame Unterscheidung« (Psychol. 1, § 11).

_

KI zum Lernen (ausgelagert auf eigene Seite)

- Frage an ChatGPT am 30.06.2024: Gibt es in den letzten 20 Jahren neue Erkenntnisse der Lernpsychologie oder der Lernforschung?

- Frage an TalkAI am 12.06.2024: Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kontingenz und Kontiguität vor allem in den Lerntheorien?

- Frage an TalkAI am 12.06.2024: Wurde die Lerntheorie von Gagné weiter entwickelt?

- Frage an TalkAI am 12.06.2024: Was besagt die Lerntheorie Piagets und wie ist sie in die Lerntheorien einzuordnen?

- Frage an ChatGPT am 02.07.2024: Gibt es eigentlich von Skinner eine richtige Definition von Lernen?

- Frage an DeepSeek am 08.03.2025: Neurobiologische Grundlagen des Lernens und ihre Lokalisationen im Gehirn.

___

Checklisten.

Zitierstil

Häufig der von APA und Deutschen Gesellschaft für Psychologie empfohlene unwissenschaftliche Hochstaplerzitierstil.

Literatur (Auswahl)

Teilweise von Hilgard & Bower (dt. 1971) übernommen, z.B. Estes, Guthrie, Köhler, Osgood, Thorndike, Tolman, Underwood.

- Angermeier, W. F. (1976) Kontrolle des Verhaltens. Das Lernen am Erfolg. Berlin: Springer.

- Angermeier, W. F. (1994) Operantes Lernen : Methoden, Ergebnisse, Anwendung; ein Handbuch. München: [u.a.] Reinhardt

- Bower, Gordon & Hilgard, Ernest (1983/84) : Theorien des Lernens. 2 Bände. 5. Auflage. Stuttgart Klett.

- Bodenmann, Guy; Perrez, M. & Schär, M. (2004) Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie. Bern: Huber.

- Ebbinghaus, Hermann (1885) Über das Gedächtnis. [Internetarchiv]

- Edelmann, Walter (1978) Einführung in die Lernpsychologie. Bd. 1 Lerntheoretische Grundlagen von Verhaltensänderungen in Schule und Familie. München: Kösel.

- Edelmann, Walter (1979) Einführung in die Lernpsychologie. Bd. 2 Kognitive Lerntheorien und schulisches Lernen. München: Kösel.

- Edelmann, W. (2000) Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

- Ehrenfels, Christian von (1890) Über Gestaltqualitäten. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 14 (1890), S. 249–292

- Estes, W. K. (1944) An experimental study of punishment. Psychol. Monogr., 57, No. 263.

- — 147, 159, 160-162

- Estes, W. K. (1950) Toward a statistical theory of learning. Psychol. Rev., 57, 94-107. — 112, 118, 184

- Estes, W. K. (1954a) Individual behavior in uncertain situations: an interpretation in terms of statistical association theory. In R. M. Thrall, C. H. Coombs, R. L. Davis (Editors), Decision processes. New York: Wiley, 127-137. — 296

- Estes, W. K. (1954b) Kurt Lewin. In Estes, Koch, MacCorquodale, Meehl, Mueller, Schoenfeld, Verplanck, Modern learning theory. New York: Appleton-Century-Crofts, 317-344. — 314, 327, 329

- Estes, W. K. (1955a) Statistical theory of spontaneous recovery and regression. Psychol. Rev., 62, 145-154. — 440, 442, 443

- Estes, W. K. (1955b) Statistical theory of distributional phenomena in learning. Psychol. Rev., 62, 369-377. — 442

- Estes, W. K. (1958) Stimulus-response theory of drive. In M. R. Jones (Editor), Nebraska Symposium on motivation. Vol. 6. Lincoln: Univ. of Nebraska Press. — 100, 447, 450

- Estes, W. K. (1959a) The statistical approach to learning theory. In S. Koch (Editor), Psychology: A study of a science. Vol. 2. New York: McGraw-Hill. —418 , 434, 442, 445, 469

- Estes, W. K. (1959b) Component and pattern models with Markovian interpretations. In R. R. Bush, W. K. Estes (Editors), Studies in mathematical learning theory. Stanford: Stanford Univ. Press. — 452

- Estes, W. K. (1962) Theoretical treatments of differential reward in multiple-choice learning and two-person interactions. In Joan Criswell, H. Solomon, P. Suppes (Editors). Mathematical methods in small group processes. Stanford: Stanford Univ. Press. — 434

- Estes, W. K. (1964) Probability learning. In A. W. Melton (Editor), Categories of human learning. New York: Academic. — 434, 439

- Estes, W. K., Koch, S., MacCorquodale, K., Meehl, P. E., Mueller, C. G., Jr., Schoenfeld, W. N., Verplanck, W. S. (1954) Modern learning theory. New York: Appleton-Century-Crofts. — 29 Filer, R., Austin, J. (1997). Analysis of Correlation Matrix Memory and Partial Match-Implications for Cognitive Psychology. In: Ellacott, S. W., Mason, J. C., Anderson, I. J. (eds) Mathematics of Neural Networks. Operations Research/Computer Science Interfaces Series, vol 8. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6099-9_30

- Foppa, Klaus (1965) Lernen, Gedächtnis Verhalten. Köln: Kiepenheuer & Witsch (Studienbibliothek)

- Gagné, Robert M. (1980) Die Bedingungen des menschlichen Lernens. Beiträge zu einer neuen Didaktik. 5. neu bearbeitete Auflage nach der 3. amerikanischen Auflage. Erste Auflage mit den grundlegenden 8 Prinzipien 1965. Hannover: Schrödel.

- Guthrie, E. R. (1934) Pavlov's theory of conditioning. Psychol. Rev., 41, 199-206. — 43,

- Guthrie, E. R. (1935) The psychology of learning. New York: Harper & Row. — 96, 99, 101, 103-106, 118, 123, 125-127, 276, 301

- Guthrie, E. R. (1936a) Psychological principles and scientific truth. Proc. 25th Anniv. Celebr. Inaug. Grad. Stud., Univ. Southern California. — 106

- Guthrie, E. R. (1936b) Thorndike's concept of "belonging." Psychol. Bull., 33, 621. — 43

- Guthrie, E. R. (1938) The psychology of human conflict. New York: Harper & Row. — 99, 127

- Guthrie, E. R. (1940) Association and the law of effect. Psychol. Rev., 47, 127-148. — 101

- Guthrie, E. R. (1942) Conditioning: A theory of learning in terms of stimulus, response, and association. Chapter 1 in The psychology of learning. Natl. Soc. Stud. Educ., 41st Yearbook, Part II, 17-60. — 100, 106, 126, 128

- Guthrie, E. R. (1952) The psychology of learning, Revised. New York: Harper & Row. — 96, 99, 110, 126, 235, 255

- Guthrie, E. R. (1959) Association by contiguity. In S. Koch (Editor), Psychology: A study of a science, Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 158-195. — 111-113, 128

- Guthrie, E. R., Edwards, A. L. (1949) Psychology: A first course in human behavior. New York: Harper & Row. — 99

- Guthrie, E. R., Horton, G. P. (1946) Cats in a puzzle box. New York: Holt, Rinehart, and Winston. — 99, 100, 107-109, 276, 277

- Guthrie, E. R., Powers, F. F. (1950) Educational psychology. New York: Ronald. — 99

- Haseloff, O. W., Joystick, E. (1971) Psychologie des Lernens. Methoden Ergebnisse Anwendungen. 2. Auflage. Berlin: deGruyter. (>Zusammenfassung).

- Hebb, Donald O. (1975) Einführung in die moderne Psychologie. 3., völlig überarb. Aufl., 8., völlig überarb. Aufl. Weinheim: Beltz.

- Hebb, Donald O. (1949) The organization of behavior : a neuropsychological theory. New York: Wiley.

- Hilgard, E. R. & Bower, G. H. (1971) Theorien des Lernen I und II. Stuttgart: Klett

- Hull, Clark (1943) Principles of Behavior. New York: Appleton.

- Jursa, Oskar (1971) Kybernetik die uns angeht. Aktuelles Wissen. Gütersloh:: Lizenzausgabe Bertelsmann.

- Köhle, Monika (1990) Neuronale Netze. Springer Informatik. [GB]

- Köhler, W. (1917) Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. S. Köhler, 1925. — 260

- Köhler, W. (1918) Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpansen und beim Haushuhn. Abh. d. königl. Preuß. Ak. d. Wissensch., Phys. Math. Klasse, Nr. 2, 1-101. Translated and condensed as "Simple structural functions in the chimpanzee and in the chicken" in Ellis, W. D. (1938), A source book of gestalt psychology. New York: Harcourt, Brace & World, 217-227. — 629

- Köhler, W. (1920) Die physischen Gestalten in Ruhe und in stationärem Zustand, Eine naturphilosophische Untersuchung. Braunschweig Verlag. Portions condensed and translated in Ellis, W. D. (1938), A source book of gestalt psychology. New York: Harcourt, Brace & World, 17-54. — 292

- Köhler, W. (1925) The mentality of apes. Translated by E. Winter. New York: Harcourt, Brace & World. — 260, 297

- Köhler, W. (1929) Gestalt psychology. New York: Liveright. — 297

- Köhler, W. (1938) The place of value in a world of facts. New York: Liveright. — 269, 284, 293

- Köhler, W. (1940) Dynamits in psychology. New York: Liveright. — 284, 287, 297, 715

- Köhler, W. (1941) On the nature of associations. Proc. Amer. phil. Soc., 84, 489-502. — 266, 267

- Köhler, W. (1947) Gestalt psychology. New York : Liveright. — 278, 292, 295

- Köhler, W. (1958) Gestalt psychology today. Amer. Psychologist, 14, 727-734. — 297

- Köhler, W., Held, R. (1949) The cortical correlate of pattern vision. Science, 110, 414-419. — 293

- Köhler, W., Held, R., O'Connell, D. L. (1952) An investigation of cortical currents. Proc. Amer. phil. Soc., 96, 290-330. — 293

- Köhler, W., Restorff, H. Von (1935) Analyse von Vorgängen im Spurenfeld. Psychol. Forsch., 21, 56-112. — 284-286

- Klaus, Georg (1967) Lernen als Form des Erkennens. In (109-171) Kybernetik und Erkenntnistheorie. Berlin: VeB d. Wiss.

- Myers, David G. & DeWall, Nathan C. (2023) Psychologie. 4., vollständig überarbeitete Auflage. Mit einem Beitrag von Beate Schuster. Berlin: Springer. Darin Kapitel 8 Lernen (>Zusammenfassung).

- Nickolaus, Reinhold; Riedl, Alfred; Schelten, Andreas (2005). Ergebnisse und Desiderata zur Lehr-Lernforschung in der gewerblich-technischen Berufsausbildung. Quelle In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 101 (2005) 4, S. 507-532.

- Osgood, C. E. (1949) The similarity paradox in human learning: A resolution. Psychol. Rev., 56, 132-143. — 394, 395

- Osgood, C. E. (1950) Can Tolman's theory of learning handle avoidance training? Psychol. Rev., 57, 133-137. — 251

- Osgood, C. E. (1953) Method and theory in experimental psychology. New York: Oxford Univ. Press. — 29, 284, 391, 414, 416

- Osgood, C. E., Sucr, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957) The measurement of meaning. Urbana: Univ. of Ill. Press. — 412

- Pawlow, Iwan Petrowitsch (dt. 1972) Die bedingten Reflexe. Die grundlegenden Forschungen des russischen Nobelpreisträgers. München: Kindler.

- Rademacher, L., Spreckelmeyer, K. (2013). Lernen und Belohnungssystem. In: Schneider, F., Fink, G.R. (2013, eds) Funktionelle MRT in Psychiatrie und Neurologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29800-4_25

- Reinders, Heinz; Ditton, Hartmut ; Gräsel, Cornelia & Gniewosz, Burkhard (2011, Hrsg.): Empirische Bildungsforschung. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Skinner, B. F. (dt. 1978) Was ist Behaviorismus? Reinbek: Rowohlt.

- Skinner, B. F. (dr. 1974) Die Funktion der Verstärkung. Contingencies of Reinforcement. München: Kindler.

- Skinner, B. F. (dr. 1973) Wissenschaft und menschliches Verhalten. Science and Human Behavior. München: Kindler.

- Thorndike, E. L. (1898) Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals. Psychol. Rev., Monogr. Suppl., 2, No. 8. — 15, 30, 31, 90, 680

- Thorndike, E. L. (1903) Educational psychology. New York: Lemcke and Buechner. — 39

- Thorndike, E. L. (1911) Animal intelligence. New York: Macmillan. — 31, 65, 82

- Thorndike, E. L. (1913a) The original nature of man (Educational psychology, I.). New York: Teachers College. — 33

- Thorndike, E. L. (1913b) The psychology of learning (Educational psychology, II.). New York: Teachers College. — 32, 34—39, 64, 65, 239

- Thorndike, E. L. (1922) The psychology of arithmetic. New York: Macmillan. — 65

- Thorndike, E. L. (1932a) The fundamentals of learning. New York: Teachers College. — 40, 42—44, 65

- Thorndike, E. L. (1932b) Reward and punishment in animal learning. Comp. Psychol. Monogr., 8, No. 39. — 42

- Thorndike, E. L. (1933a) A proof of the law of effect. Science, 77, 173—175. — 44

- Thorndike, E. L. (1933b) An experimental study of rewards. Teach. Coll. Contr. Educ., No. 580. - 44, 54

- Thorndike, E. L. (1933c) A theory of the action of the after-effects of a connection upon it. Psychol. Rev., 40, 434—439. — 43

- Thorndike, E. L. (1935) The psychology of wants, interests and attitudes. New York: Appleton-Century-Crofts. — 37, 40, 42, 65

- Thorndike, E. L. (1940) Human nature and the social order. New York: Macmillan. — 41

- Thorndike, E. L. (1949) Selected writings from a connectionist’s psychology. New York: Appleton-Century-Crofts. — 59, 65

- Thorndike, E. L. and others (1927) The measurement of intelligence. New York: Teachers College. — 61

- Thorndike, E. L. and others (1928) Adult learning. New York: Macmillan. — 65

- Thorndike, E. L., Woodworth, R. S. (1901) The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. Psychol. Rev., 8, 247—261, 384— 395,553-564.-39

- Tolman, E. C. (1917) Retroactive inhibition as affected by conditions of learning. Psychol. Monogr., 25, No. 107. — 246, 341

- Tolman, E. C. (1922) A new formula for behaviorism. Psychol. Rev., 29, 44—53. — 249

- Tolman, E. C. (1932a) Lewin’s concept of vectors. J. gen. Psychol., 7, 3—15. — 247

- Tolman, E. C. (1932b) Purposive behavior in animals and men. New York: Appleton-Century-Crofts. (Reprinted, Univ, of California Press, 1949.) — 219, 238—240, 239

- Tolman, E. C. (1936) Connectionism; wants, interests, and attitudes. Character & Pers., 4, 245-253. - 60

- Tolman, E. C. (1938) The determiners of behavior at a choice point. Psychol. Rev., 45, 1, 1-41.-30,149, 221

- Tolman, E. C. (1941) — Discrimination vs. learning and the schematic sowbug. Psychol. Rev., 48, 367-382. - 223

- Tolman, E. C. (1942) Drives toward war. New York: Appleton-Century-Crofts. — 219, 246, 239

- Tolman, E. C. (1943) Identification and the postwar world. J. abnorm, soc. Psychol., 38, 141-148.-279

- Tolman, E. C. (1945) A stimulus-expectancy need-cathexis psychology. Science, 101, 160—166.- 243

- Tolman, E. C. (1948a) Kurt Lewin, 1890—1947. Psychol. Rev., 55, 1—4. — 247, 329

- Tolman, E. C. (1948b) Cognitive maps in rats and men. Psychol. Rev., 55, 189—208. — 122, 231

- Tolman, E. C. (1949) There is more than one kind of learning. Psychol. Rev., 56, 144—155. - 241, 242, 246, 692

- Tolman, E. C. (1951a) Collected papers in psychology. Berkeley: Univ, of Calif. Press. Reprinted as Behavior and psychological man, 1961. — 239

- Tolman, E. C. (1951b) A psychological model. In Parsons, T., Shils, E. A. (Editors), Toward a general theory of action. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 279—361. — 248

- Tolman, E. C. (1952) A cognition motivation model. Psychol. Rev., 59, 389—400. — 237

- Tolman, E. C. (1955) Principles of performance. Psychol. Rev., 62, 315—326. — 244

- Tolman, E. C. (1959) Principles of purposive behavior. In S. Koch (Editor), Psychology: A study of a science, Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 92—157. — 243, 244

- Tolman, E. C., Brunswick, E. (1935) The organism and the causal texture of the environment. Psychol. Rev., 42, 43—77. — 219, 232, 236

- Tolman, E. C., Gleitman, H. (1949) Studies in learning and motivation: I. Equal reinforcements in both end-boxes, followed by shock in one endbox. J. exp. Psychol., 39, 810-819.-255

- Tolman, E. C., Hall, C. S., Bretnall, E. P. (1932) A disproof of the law of effect and a substitution of the laws of emphasis, motivation and disruption. J. exp. Psychol., 15,601-614.-236

- Tolman, E. C., Honzik, C. H. (1930a) “Insight” in rats. Univ. Calif. Publ. Psychol., 4, 15-232. -225,226,256

- Tolman, E. C., Honzik, C. H. (1930b) Introduction and removal of reward, and maze performance in rats. Univ. Calif. Publ. Psychol., 4, 257—275. — 201, 228, 229

- Tolman, E. C., Ritchie, B. F., Kalish, D. (1946) Studies in spatial learning. II. Place learning versus response learning. J. exp. Psychol., 36, 221—229. — 224,223

- Tolman, E. C., Ritchie, B. F., Kalish, D. (1947) Studies in spatial learning V. Response learning vs. place learning by the non-correction method. J. exp. Psychol., 37, 285-292. - 224

- Underwood, B. J. (1949) Experimental psychology: An introduction. New York: Appleton-Century-Crofts. — 391,404

- Underwood, B. J. (1951a) Studies of distributed practice: II. Learning and retention of paired-adjective lists with two levels of intralist similarity. J. exp. Psychol., 42, 153-161. — 399

- Underwood, B. J. (1951b) Studies of distributed practice: III. The influence of stage of practice in serial learning. J. exp. Psychol., 42, 291-295. — 399