(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=04.07.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 09.10.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definition und definieren der Wahrnehmung_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definition und definieren der

Wahrnehmung

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

_

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Denken, Energie, Fühlen, Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Standort),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Editorial.

Zusammenfassung wahrnehmen:

- Z1-Wahrnehmen.

- Z9.1-Sinneskanäle.

- Z9.2-Zusammensetzung-Kombination-Struktur.

- Z9.3-Intensität/Stärke.

- Z9.4-Schärfe.

- Z9.5-Klarheit.

- Z9.6-Konfundierungen.

- Z9.7-Bekanntheit-Vertrautheit.

- Z9.8-Begriffliche-Erfassung-Wiedererkennung.

- Z9.9-Wert (Wichtigkeit, Nützlichkeit, z.B. zur Orientierung; Annehmlichkeit, Ästhetik, ...)

- Z9.10-... ...

Z2-Die Grundbegriffe.

Z3-Definition wahrnehmen.

Z4.1-Wahrnehmen-und-Realität.

Z4.2-Veridikalität (Koffka 1935).

Z5-Sinnessysteme.

Z6-Wahrnehmungs-Erleben.

Z7-Ganzheit.

Z8-Konfundierung.

Z9-Wahrnehmungskriterien.

- Für wissenschaftliche Studien zur Wahrnehmung.

Wahrgenommen werden Ganzheiten.

Innen-Außen Konstruktion der Innen- und der Außenwelt.

Sinnessysteme: verwirrende Uneinigkeit der Fachwelt über die Anzahl der Sinne. Überlegungen zur Definition des Wahrnehmens.

Grundmodell Sender-Empfänger-Erleben.

Definition und Begriffsbasis Definition.

Begriffsumfeld Psychologie des Wahrnehmens.

- ChatGPT zu Wahrnehmungsfragen:

- Was heißt: ich nehme wahr und wie prüft man das?

- Wie wird begründet, die Bewusstheit als Wahrnehmungskriterium hinzuzunehmen? Muss jede Wahrnehmung bewusst sein?

- In einer früheren Antwort wurde Wahrnehmen auf die Sinne und Außenwelt eingeschränkt. Es gibt aber auch viele Wahrnehmungsquellen der "Innenwelt", also in meinem Körper, in mir.

- Danke. Hinzu kommt für beide Wahrnehmungsquellen das Problem der Veridikalität.

- Man spricht manchmal von äußeren Wahrnehmungen, die es streng betrachtet nicht gibt, es gibt nur äußere Wahrnehmungsquellen, die ja auch über die innere Wahrnehmung vermittelt werden.

- Was genau bedeutet das Reafferenzprinzip und gibt es hierzu neuere Forschungen?

Checkliste beweisen.

Zitierstil.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Wahrnehmen ist eine der wichtigsten elementaren Dimensionen des Erlebens und fast jeder Mensch versteht, was mit wahrnehmen gemeint ist: er sieht, er hört, er riecht, er schmeckt, er spürt, er fühlt, er erlebt. Mit Hilfe seines Sinnessystems, über das sich WahrnehmungsforscherInnen so gar nicht einig sind, erlebt er die Welt. Auf dieser Seite geht es daher um das Erleben des Wahrnehmens. Deshalb müssen wir uns vorab darüber verständigen, was wir unter wahrnehmen verstehen wollen.

Einige Abschnitte und Graphen sind aus der Arbeit Wahrnehmung im Rahmen der Allgemeinen Psychologie entnommen.

Das elementare formale und

allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition,

besteht aus Name/Wiedererkennung,

Inhalt,

Referenz,

wobei die Referenz angibt, wo und wie man den

den Definitionsinhalt in der Welt

und bei den Menschen finden kann. Die Referenz

wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt

und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann).

Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist

schwer,

meinen

und

oberflächeln hingegen sehr leicht. Die besonderen Definitions-

und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben

besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt

es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung

und Entwicklung bei.

Zusammenfassung-Wahrnehmen

Z1-Wahrnehmen ist eine der wichtigsten elementaren Dimensionen des Erlebens und fast jeder Mensch versteht, was mit wahrnehmen gemeint ist: er sieht, er hört, er riecht, er schmeckt, er spürt, er fühlt, er erlebt. Mit Hilfe seines Sinnessystems, über das sich WahrnehmungsforscherInnen so gar nicht einig sind, erlebt er die Welt.

Z2-Die Grundbegriffe bemerken, empfinden, erfassen, erleben, spüren, wahrnehmen werden im Alltag aber auch in der Wissenschaft oft synonym verwendet. Es ist daher fraglich, ob Differenzierungen dieser Grundbegriffe wirklich sinnvoll sind und tatsächlich etwas bringen oder ob man sie aus praktisch-zweckmäßigen Gründen nicht zusammen ausdrücklich synonym verwenden sollte, also eine ähnliche Konstruktion wie bei den Motivfeldbegriffen.

Z3-Definition wahrnehmen: Wahrnehmen heißt, die Signale eines Senders empfangen und weiterverarbeiten.

Begriffsbasis-Definiens: Signal, Sender, empfangen, weiterverarbeiten.

Z4.1-Wahrnehmen-und-Realität: Die Eindrücke von der Außenwelt werden durch unser Wahrnehmungssystem im Gehirn erzeugt. Die Außenwelteindrücke sind also eine Konstruktion unseres Erkenntnissystems, das die Signale der Außenwelt verarbeitet. Diese Verarbeitung ist kein einfaches und getreues Abbild oder eine vollständige Repräsentation der Außenwelt, sondern eine Koproduktion, ein Zusammenspiel, unseres Erkenntnissystems mit den eingehenden Signalen (daher gibt es auch kein Ding an sich, weil jede Erkenntnis eines Sachverhalts relativ zu einem erkennenden System erfolgt).

Z4.2-Veridikalität(Koffka 1935): Eine Wahrnehmung heißt mehr oder minder (1,2,3,4) veridikal (wahrheitsgetreu), je nachdem wie vollständig und richtig sie die Wahrnehmungsquelle wiedergibt. Nach den verschiedenen Quellen, Zielen und Zwecken habe ich folgende Definitionen der Veridikalität vorgeschlagen:

- Definition-1 verlangt nur eine Wahrnehmungsquelle und schließt damit Halluzination oder Einbildung aus. (Chaplin, English & English).

- Definition-2 verlangt eine vollständig richtige Wiedergabe zwischen Wahrnehmungsquelle und Wahrnehmung. (Koffka 1935). Nach Z4.1 wahrscheinlich unmöglich.

- Definition-3 verlangt eine richtige Wiedergabe wesentlicher (definieren!) oder wichtiger (definieren!) Merkmale zwischen der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung . (Floyd H. Allport 1955)

Definition-4 verlangt eine mindestens teilweise richtige Wiedergabe zwischen einigen Merkmalen (definieren!) der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung. _

Z5-Sinnessysteme: Organe, die Signale oder Reize empfangen können, heißen Sinnesorgane. Über die Anzahl der Sinne herrscht in der Fachliteratur keine Einigkeit:

- Bischof HBdP (1966) Keine Zahlen im Abschnitt "1. Zur Definition des Begriffes Sinnesorgan" (409-411) und "Einteilung der Körpersinne"(411-412)

- Campenhausen (1981) Die Sinne des Menschen I, II Keine Anzahl genannt, in Band II. 8 Sinne-Kapitel.

- Dorschs Lexikon der Psychologie: 20 (in der Tabelle).

- Frings & Müller (2019), S.14: 10 ("Summa summarum bringen wir es also locker auf zehn Sinne")

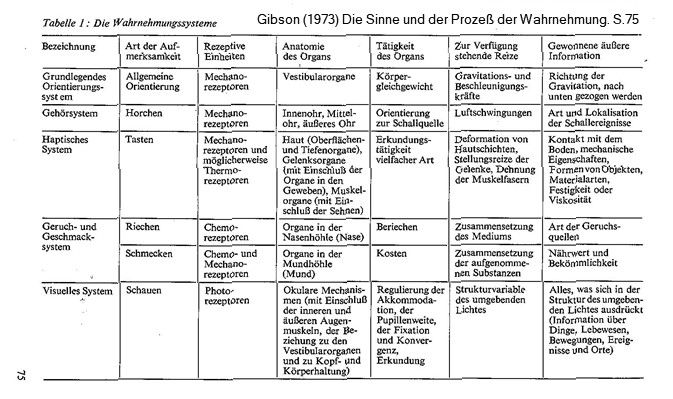

- Gibson (1973), S.75: 5 (Grundleg. Orientierung, Gehör, Haptik, Geruch & Geschmack, Visuell)

- Keidel (1971), S.14: 5 + Gleichgewicht.

- Leschnik (2021), S.8: 7

- Müller, Werner (2016), S. 1: 5+11 nach der Aufzählung S. 3-4

- Müller, Johannes (1801-1858) ChatGPT: 5.

- Schmidt (1980) 8: S. 3 weit mehr als fünf.

- Straus, Erwin (1891-1975) ChatGPT: deutlich mehr als 5.

Z7-Ganzheit: Wahrnehmen ist zunächst ein Ganzes, auch wenn man Wahrnehmungen zergliedern kann. Und Wahrnehmen ist in das Erlebensganze eingeordnet und mit vielen anderen Erlebensinhalten konfundiert:

Z8-Konfundierung: Wahrnehmen ist in das Erlebensganze mit zahlreichen anderen Erlebensinhalten, z.B. Erinnerungen, Vorstellungen, Phantasien, Denken, konfundiert, d.h. es kommt zugleich mit ihnen vor.

Z9-Wahrnehmungskriterien: Wahrnehmungen haben viele Merkmale und können auf viele Weisen unterschieden und charakterisiert werden.

Z9.1-Sinneskanäle.

Z9.2-Zusammensetzung-Kombination-Struktur

Z9.3-Intensität/Stärke.

Z9.4-Schärfe.

Z9.5-Klarheit.

Z9.6-Konfundierungen

Z9.7-Bekanntheit-Vertrautheit.

Z9.8-Begriffliche-Erfassung-Wiedererkennung:

Z9.9-Wert (Wichtigkeit, Nützlichkeit, z.B. zur Orientierung; Annehmlichkeit, Ästhetik, ...)

Z9.10-... ...

Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. Wahrnehmen, die Fähigkeit, Signale eines Senders empfangen und weiterverarbeiten zu können, ist eine der wichtigsten elementaren Dimensionen des Erlebens und fast jeder Mensch versteht, was mit wahrnehmen gemeint ist: er sieht, er hört, er riecht, er schmeckt, er spürt, er fühlt, er erlebt. Mit Hilfe seines Sinnessystems, über das sich WahrnehmungsforscherInnen so gar nicht einig sind, erlebt er die Welt. Die begriffliche Wahrnehmungserfassung hat ihre Fallstricke und Tücken (Innen-Außen, Veridikalität, Vielfalt, Konfundierung; die Wahrnehmung anderer ICHe). Wahrnehmen ist auch ein weites interdisziplinäres Feld: Physik (Messgeräte); Informatik und Technik (Kybernetik, Robotik, Signal- und Mustererkennung); Biologie; Medizin; Neurowissenschaften; Kognitionswissenschaften; Psychologie, insbesondere Wahrnehmungspsychologie, und auch angewandte Psychologie wie z.B. forensische Psychologie (Zeugenwahrnehmungen), Verkehrspsychologie (Verkehrsschilderchaos, Gefahrenwahrnehmung), Kunstpsychologie und Ästhetik, Werbepsychologie, Städtebau und Lanschaftsgestaltung, Fotographie, Film, ...

Einführung in einige Grundprobleme der Wahrnehmungsforschung

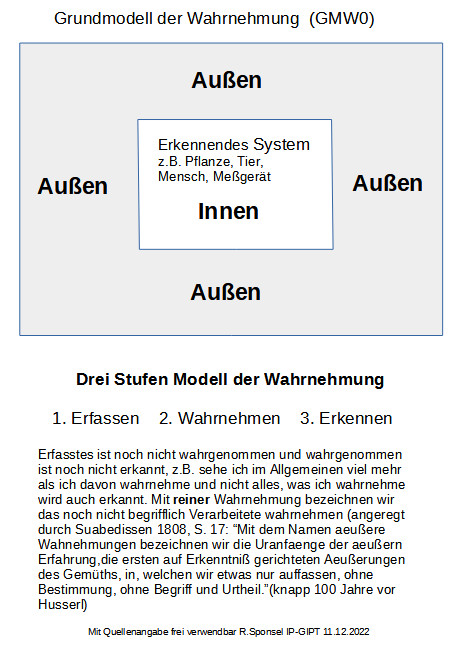

Für wissenschaftliche Studien zur Wahrnehmung, müssen wir wahrnehmen definieren bzw. so genau bestimmen, dass wissenschaftliche Aussagen möglich sind. Hierzu ist es sehr sinnvoll und nützlich, von vornherein äußere und innere Wahrnehmungsquellen zu unterscheiden. Mit äußeren Wahrnehmungsquellen setzen wir eine Außenwelt voraus, eine sehr vernünftige und von den allermeisten Menschen auch akzeptierte Annahme. Wir müssen allerdings sehr genau formulieren, um nicht in Verwirrung zu geraten. Denn alle Signale von Außenweltquellen, die uns erreichen, werden durch Verarbeitung unseres Wahrnehmungssystems auch innerlich wahrgenommen. Aus der inneren Wahrnehmung folgt also nicht, dass die Quellen dieser Signale in unserem Körper sind, aber die Verarbeitung der Außenweltsignale kommt aus unserem Körper. Die Eindrücke von der Außenwelt werden durch unser Wahrnehmungssystem im Gehirn erzeugt. Die Außenwelteindrücke sind also eine Konstruktion unseres Erkenntnissystems, das die Signale der Außenwelt verarbeitet. Diese Verarbeitung ist kein einfaches und getreues Abbild oder eine vollständige Repräsentation der Außenwelt, sondern eine Koproduktion, ein Zusammenspiel, unseres Erkenntnissystems mit den eingehenden Signalen (daher gibt es auch kein Ding an sich, weil jede Erkenntnis eines Sachverhalts relativ zu einem erkennenden System erfolgt). Ein Grundproblem ist, dass die Wahrnehmungserscheinungen den Wahrnehmungsquellen (>Veridikalität) oft nicht entsprechen.

Wahrgenommen werden Ganzheiten, die meist aus Unterganzheiten und Elementen zusammengesetzt sind. Elemente heißen Wahrnehmungseinheiten, die - mit unseren aktuellen Mitteln - nach der Wahrnehmung und unserem Erleben nicht weiter zerlegbar sind. Die sechs Punkte auf der Sechserseite eines Würfels kann man z.B. als solche Elemente ansehen.

Gesamtes Wahrnehmungsfeld: Umgebung mit 16 gut sichtbaren Würfeln.

Quelle Wikipedia: https://www.wikiwand.com/de/Spielw%C3%BCrfel#Media/Datei:W%C3%BCrfel_--_2021_--_4262.jpg

Das gesamte Wahrnehmungsfeld besteht aus einem Untergrund (bläulich) und Hintergrund (schwarz) und 16 gut sichtbaren Würfeln (Unterganzheiten). insgesamt sind es mehr als 20. Die schwarzen Punkte auf den weißen Würfeln kann man als Elemente der jeweiligen Unterganzheit Würfel betrachten.

Innen-Außen Konstruktion der Innen-

und der Außenwelt.

Grundfrage: Ist ein Geschehen außer mir oder in mir? Die Problematik

wird von Bischof im Handbuch der Psychologie, Bd. I,1, bearbeitet; hier

ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:

Sinnessysteme: verwirrende Uneinigkeit

der Fachwelt über die Anzahl der Sinne [Quelle]

> Sinnessysteme.

Organe, die Signale oder Reize empfangen können, heißen

Sinnesorgane. Über die Anzahl der Sinne herrscht in der Fachliteratur

keine Einigkeit:

- Bischof HBdP (1966) Keine Zahlen im Abschnitt "1. Zur Definition des Begriffes Sinnesorgan" (409-411) und "Einteilung der Körpersinne" (411-412)

- Campenhausen (1981) Die Sinne des Menschen I, II Keine Anzahl genannt, in Band II. 8 Sinne-Kapitel.

- Dorschs Lexikon der Psychologie: 20 (in der Tabelle).

- Frings & Müller (2019), S. 14: 10 ("Summa summarum bringen wir es also locker auf zehn Sinne")

- Gibson (1973), S. 75: 5 (Grundleg. Orientierung, Gehör, Haptik, Geruch & Geschmack, Visuell)

- Keidel (1971), S. 14: 5 + Gleichgewicht.

- Leschnik (2021), S. 8: 7

- Müller, Werner (2016), S. 1: 5+11 nach der Aufzählung S. 3-4

- Müller, Johannes (1801-1858) ChatGPT: 5.

- Schmidt (1980) 8: S. 3 weit mehr als fünf.

- Straus, Erwin (1891-1975) ChatGPT: deutlich mehr als 5.

Zum Beispiel das System von Gibson

>

Sinnes-Systeme.

Aus S. 75: Gibson, J. J. (1973) Die Sinne und der

Prozeß der Wahrnehmung. Bern: Huber.

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages vom 31.01.2023

Überlegungen zur Definition des Wahrnehmens

Die Grundbegriffe bemerken, empfinden, erfassen, erleben, spüren, wahrnehmen werden im Alltag aber auch in der Wissenschaft oft synonym verwendet. Es ist daher fraglich, ob Differenzierungen dieser Grundbegriffe wirklich sinnvoll sind und tatsächlich etwas bringen oder ob man sie aus praktisch-zweckmäßigen Gründen nicht zusammen ausdrücklich synonym verwenden sollte ähnlich wie ich es bei den Motivfeldbegriffen gemacht habe. Als Grundmodell für eine Wahrnehmungsdefinition bietet sich das Sender-Empfänger-Modell an.

_Grundmodell Sender - Empfänger - Erleben (>Grundmodell des Erlebens)

| Definition: Wahrnehmen heißt,

die Signale eines Senders empfangen und weiterverarbeiten.

Begriffsbasis-Definiens: Signal, Sender, empfangen, weiterverarbeiten. |

_

Begriffsumfeld Psychologie des Wahrnehmens

Wahrnehmen ist ein komplizierter Prozess (ein Wunderwerk der Natur), auch wenn uns das manchmal nicht so vorkommt, der mit vielen anderen psychischen elementaren Dimensionen verbunden, teils sogar konfundiert ist.

Liste Begriffsumfeld

des Wahrnehmens

Nicht alle Begriffe lassen sich definieren, besonders Grundbegriffe

nicht. Aber jeder muss sich ausreichend klären, verständlich

und nachvollziehbar beschreiben lassen. Alphabetisch sortiert:

- Allgemeine Wahrnehmungssituation

- Signale von außen oder innen können empfangen werden

- Signale von außen oder innen können empfangen und verarbeitet werden

- Signale von außen oder innen können empfangen, weiter verarbeitet und bewusst werden

- Signale von außen oder innen können empfangen, verarbeitet und nach bewusst werden Aufmerksamkeitszuwendung erhalten

- Signale von außen oder innen können empfangen, verarbeitet, bewusst werden und nach Aufmerksamkeitszuwendung weitere Erlebens- oder Verhaltensaktivität bewirken

- Wahrnehmen findet in einem inneren und äußeren Kontext statt

- aufmerken, Aufmerksamkeit.

Damit etwas wahrgenommen werden kann, muss die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmungsquelle

gerichtet sein. Wahrnehmen und aufmerken sind vollständig gekoppelt

(konfundiert)

- Definition-1 verlangt nur eine Wahrnehmungsquelle und schließt damit Halluzination oder Einbildung aus. (Chaplin, English & English).

- Definition-2 verlangt eine vollständig richtige Wiedergabe zwischen Wahrnehmungsquelle und Wahrnehmung. (Koffka 1935)

- Definition-3 verlangt eine richtige Wiedergabe wesentlicher (definieren!) oder wichtiger (definieren!) Merkmale zwischen der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung . (Floyd H. Allport 1955)

- Definition-4 verlangt eine mindestens teilweise richtige Wiedergabe zwischen einigen Merkmalen (>definieren!) der Wahrnehmungsquelle und den entsprechenden Merkmalen der Wahrnehmung. _

- etwas zur Kenntnis nehmen, erfassen

- etwas empfinden, spüren, fühlen

- sehen, hören, riechen, schmecken, spüren

außen, außerhalb von mir > Grundmodell der Wahrnehmung. > innen.

Außen-Innen: Ich unterscheide zwischen Wahrnehmungsquelle (außen: ein Baum; innen: mein Magen ) und der Wahrnehmung (den Baum sehen, das Magen knurren hören) und spüren ihrer Erscheinung. Die Wahrnehmungserscheinungen entsprechen den Wahrnehmungsquellen (>Veridikalität) oft nicht. Sobald Wahrnehmungen begrifflich gefasst sind und Namen tragen sprechen wir vom Erkennen. Erkennen ist also begrifflich erfasstes wahrnehmen.

Begriff Ein Begriff hat einen Namen, einen Begriffsinhalt und eine Referenzangabe, wie und wo man diesen Begriffsinhalt in der Welt, besser in den Welten, finden kann.

bemerken Grundbegriff, der sich kaum definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann. Brentano hat in seiner deskriptiven Psychologie über das Bemerken 35 Seiten verfasst (seine Definition von bemerken finden Sie hier).

bewusst Wahrnehmungen können mehr oder minder stark oder deutlich bewusst werden, nicht-bewusst oder bewusst sein. Auch nicht-bewusste Wahrnehmungen können wirken.

Bewusstsein, im Normalfall versteht man darunter Wachbewusstsein, obwohl es mehrere Bewusstseinszustände gibt. Wahrnehmungen erfordern kein Wachbewusstsein.

denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Begriffsbasis: geistig, Modelle, bilden, zueinander in Beziehung setzen.

empfinden Grundbegriff, der sich kaum definieren und nur schwer abgrenzen lässt von bemerken, erfassen, spüren, wahrnehmen. Daher verwende ich diese Worte synonym. Man kann diese synonymen Begriffe sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben. Abstrahiert man vom konkreten empfinden führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse empfinden oder Empfindungen. > Empfindungsbegriffe in der Geistesgeschichte.

Empfindung das Ergebnis von empfinden heißt Empfindung.

Engramm Gedächtnisinhalt.

erfassen Mehrdeutiges Homonym. Erfassen heißt Signale von innen oder außen empfangen, eine Signalübertragung findet statt. Abstrahiert man vom konkreten erfassen führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse erfassen.

fühlen Grundbegriff, der sich kaum definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann. Abstrahiert man vom konkreten fühlen, führt das zur allgemein-abstrakten Erlebens-Klasse fühlen. [Fühlen A-Z in der IP-GIPT]

Gefühl Das Ergebnis von fühlen heißt Gefühl. Allgemein-abstrakter Erlebens-Klasse-Begriff Gefühl.

Gedächtnis Im Gedächtnis werden Wahrnehmungen gespeichert, so dass sie wiedererkannt (erinnert) werden können. Dazu gehören auch die Namen der Begriffe für die Wahrnehmungen, wenn es welche gibt.

Gedanke das Ergebnis von denken heißt Gedanke(n).

innen, innerhalb von mir, innerhalb meines Körpers. > außen.

Innere Wahrnehmung Innerlich wahrnehmen und erleben sind synonym. Wenn die innere Wahrnehmung oder das Erleben mit dem Erwachen eingeschaltet wird, ist man erlebnisfähig.

Konfundierung Zusammen auftreten von Dimensionen des Erlebens, z.B. wenn ich einen Baum wahrnehme, ist meine Aufmerksamkeit auf den Baum gerichtet und damit gleichzeitig auch gelenkt, so dass hier wenigstens drei Dimensionen des Erlebens - aufmerken, wahrnehmen, lenken - miteinander konfundiert sind. In diesem Fall kommt wahrscheinlich auch noch denken, erinnern und erkennen u.a. hinzu. Es kann dann sehr schwierig werden, die einzelnen Komponenten auseinander zu halten.

merken ist ein mindestens zweideutiger Begriff: (1) merken als ins Gedächtnis überführen und (2) merken als bemerken, was gerade geschieht und erlebt wird.

nicht-bewusst das allermeiste Geschehen der äußeren und inneren Welt dürfte nicht bewusst sein. Auch nicht-bewusste Wahrnehmungen können wirken.

nur-empfinden Viele Empfindungen haben keinen Namen und brauchen zum erleben auch keinen. Konzentrieren wir uns auf unser Empfinden und nur auf unser Empfinden (Beispiel im Link) sprechen wir sinnigerweise von "Nur-Empfinden" um deutlich zu machen, dass es nur ums Empfinden und nichts sonst geht.

Regung Elementarer Grundbegriff für etwas, das in uns geschieht und bemerkt oder erlebt werden, ohne das man es gleich benennen können muss.

Sachverhalt Bei der Wahrnehmung müssen, wie beim Erleben, verschiedenen Perspektiven oder Ebenen unterschieden werden: (1) Sachverhalt; (2) Wahrnehmen des Sachverhalts; (3) Erkennen/Wiedererkennen der Wahrnehmung des Sachverhalts (Wahrnehmungen Begriffe oder Wiedererkennen zuordnen); (4) Das Erkennen in Worte fassen zum Denken darüber oder (5) sprachlich zum Ausdruck bringen.

Signal z.B. Licht, Schall, Gase.

Sinne Empfangsorgane für Signale/Reize.

Spüren Mehrdeutiges Homonym.

Veridikalität

wahrnehmen Grundbegriff, der sich nur schwer definieren lässt, den man aber sehr gut und verständlich mit dem Grundmodell Sender-Empfänger und auch dem Grundmodell des Erlebens) erklären und mit Beispielen und Gegenbeispielen beschreiben kann (>empfinden):

Materialien (teils im Text):

Querverweise (interne dieser Seite und externe andere Seite):

- Sinnessysteme.

- Zum Beispiel Gibson.

- IP-GIPT-Wahrnehmungsseite im Rahmen Allgemeiner Psychologie.

- Begriffsanalyse Veridikalität. * Beweise *

- Was heißt: ich nehme wahr und wie prüft man das?

- Wie wird begründet, die Bewusstheit als Wahrnehmungskriterium hinzuzunehmen? Muss jede Wahrnehmung bewusst sein?

- ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: In einer früheren Antwort wurde Wahrnehmen auf die Sinne und Außenwelt eingeschränkt. Es gibt aber auch viele Wahrnehmungsquellen der "Innenwelt", also in meinem Körper, in mir.

- ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: Danke. Hinzu kommt für beide Wahrnehmungsquellen das Problem der Veridikalität.

- ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: Man spricht manchmal von äußeren Wahrnehmungen, die es streng betrachtet nicht gibt, es gibt nur äußere Wahrnehmungsquellen, die ja auch über die innere Wahrnehmung vermittelt werden.

- Was genau bedeutet das Reafferenzprinzip und gibt es hierzu neuere Forschungen?

ChatGPT zu Wahrnehmungsfragen

ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 02.07.2024: Was

heißt, ich nehme wahr und wie prüft man das?

""Ich nehme wahr" ist ein Ausdruck, der auf den Prozess der Wahrnehmung

verweist. Wahrnehmung ist der Prozess, durch den wir Informationen aus

unserer Umwelt durch unsere Sinnesorgane erhalten und verarbeiten. Dies

umfasst das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen.

Bedeutung von "Ich nehme wahr"

"Ich nehme wahr" bedeutet:

- Sensorische Aufnahme: Die Sinne registrieren physikalische Reize (Licht, Schallwellen, Geruchsmoleküle, etc.).

- Verarbeitung: Das Gehirn verarbeitet und interpretiert diese Reize, um eine Vorstellung von der Umwelt zu erzeugen.

- Bewusstsein: Die Person ist sich der wahrgenommenen Reize und ihrer Interpretation bewusst.

Prüfung der Wahrnehmung

Die Prüfung der Wahrnehmung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

1. Subjektive Berichte

Die einfachste Methode ist, die Person zu fragen, was sie wahrnimmt.

Dies kann verbal oder durch Fragebögen geschehen.

- Fragebögen und Interviews: Fragen, was die Person sieht, hört, riecht, schmeckt oder fühlt.

- Selbstberichte: Die Person beschreibt ihre Wahrnehmungen und Empfindungen.

2. Verhaltensbeobachtung

Beobachtung und Analyse des Verhaltens der Person als Reaktion auf

bestimmte Reize.

Reaktionszeiten: Messung der Zeit, die eine Person

benötigt, um auf einen Reiz zu reagieren.

Fehlerraten: Analyse der Fehler, die eine Person

bei der Wahrnehmung von Reizen macht.

3. Psychophysikalische Methoden

Diese Methoden untersuchen die Beziehung zwischen physischen Reizen

und den daraus resultierenden Wahrnehmungen.

- Schwellenmessung: Bestimmung der minimalen Reizintensität, die notwendig ist, um eine Wahrnehmung auszulösen (absolute Schwelle).

- Unterschiedsschwelle: Bestimmung der minimalen Änderung eines Reizes, die notwendig ist, um einen Unterschied in der Wahrnehmung zu erkennen.

4. Neurowissenschaftliche Methoden

Untersuchung der neuronalen Aktivität, die mit der Wahrnehmung verbunden ist.

- Bildgebende Verfahren: Verwendung von fMRI oder EEG, um die Gehirnaktivität während der Wahrnehmung zu messen.

- Elektrophysiologische Methoden: Messung der elektrischen Aktivität von Neuronen als Reaktion auf Reize.

Beispiele für Wahrnehmungstests

- Visuelle Wahrnehmung: Sehtests, bei denen die Person Symbole oder Buchstaben auf einer Tafel identifizieren muss.

- Auditive Wahrnehmung: Hörtests, bei denen die Person Töne verschiedener Frequenzen und Lautstärken erkennen muss.

- Taktile Wahrnehmung: Tests, bei denen die Person verschiedene Texturen oder Temperaturen mit der Haut fühlen muss.

- Geruch- und Geschmackstests: Identifikation verschiedener Gerüche und Geschmacksrichtungen.

Durch diese Methoden kann die Wahrnehmung objektiv und systematisch

untersucht und geprüft werden."

_

Nachfrage 02.07.2024 ChatGPT https://chatgpt.com Wie wird begründet,

die Bewusstheit als Wahrnehmungskriterium

hinzuzunehmen? Muss jede Wahrnehmung bewusst sein?

"Die Frage, ob Bewusstheit ein notwendiges Kriterium für Wahrnehmung

ist, ist in der Philosophie des Geistes und der Kognitionswissenschaft

ein bedeutendes Thema. Hier sind einige wichtige Aspekte und Argumente,

die diese Frage beleuchten:

Argumente für Bewusstheit als Wahrnehmungskriterium

Phänomenologisches Argument:

- Erleben der Wahrnehmung: Wahrnehmung wird oft als ein Erlebnis beschrieben, das bewusst erfahren wird. Das subjektive Erleben ist ein zentraler Aspekt dessen, was wir unter Wahrnehmung verstehen.

- Introspektion: Durch Introspektion können wir uns unserer Wahrnehmungen bewusst werden und sie beschreiben. Dies spricht dafür, dass Bewusstheit ein integraler Bestandteil der Wahrnehmung ist.

Praktisches Argument:

- Verhaltenssteuerung: Bewusste Wahrnehmungen beeinflussen unser Verhalten direkt. Wir reagieren auf bewusste Wahrnehmungen und treffen Entscheidungen basierend auf dem, was wir bewusst wahrnehmen.

- Kommunikation: Bewusste Wahrnehmungen können kommuniziert und geteilt werden, was für zwischenmenschliche Interaktionen wichtig ist.

Argumente gegen Bewusstheit als notwendiges Kriterium

Unbewusste Wahrnehmung:

- Automatische Prozesse: Es gibt viele Wahrnehmungsprozesse, die unbewusst ablaufen, wie zum Beispiel die Verarbeitung von Reizen, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegen (subliminale Wahrnehmung).

- Implizite Wahrnehmung: Studien zeigen, dass Menschen auf Reize reagieren können, ohne sich dieser bewusst zu sein. Zum Beispiel können visuelle Informationen verarbeitet werden, ohne dass sie bewusst erkannt werden (Blindsight bei bestimmten Gehirnschäden).

Kognitive und neuronale Evidenz:

- Neuronale Verarbeitung: Vieles von dem, was im Gehirn an Wahrnehmungsverarbeitung geschieht, ist unbewusst. Nur ein kleiner Teil dieser Verarbeitung erreicht das Bewusstsein.

- Priming-Effekte: Experimente mit Priming zeigen, dass Menschen auf bestimmte Reize reagieren können, ohne dass diese bewusst wahrgenommen werden.

Zusammenführung beider Ansichten

Kontinuum der Bewusstheit:

- Es gibt ein Kontinuum der Bewusstheit in der Wahrnehmung. Manche Wahrnehmungen sind völlig bewusst, andere sind teilweise bewusst, und wieder andere sind unbewusst.

- Gradualität: Bewusstheit kann als graduell betrachtet werden, wo manche Wahrnehmungen eine höhere Bewusstheit aufweisen als andere.

Funktionale Differenzierung:

- Funktionale Perspektive: Aus funktionaler Sicht kann Wahrnehmung auch ohne Bewusstheit stattfinden, solange sie das Verhalten beeinflusst und zur Informationsverarbeitung beiträgt.

- Bewusstheit als Zusatz: Bewusstheit kann als Zusatz betrachtet werden, der nicht immer notwendig ist, aber die Wahrnehmung bereichert und differenziert.

Fazit

Die Bewusstheit als Kriterium der Wahrnehmung hinzuzunehmen, wird oft

durch phänomenologische und praktische Argumente gestützt, da

bewusste Wahrnehmungen direkt erlebbar und beschreibbar sind und eine wichtige

Rolle in der Verhaltenssteuerung und Kommunikation spielen. Allerdings

zeigen empirische Befunde und neuronale Evidenz, dass viele Wahrnehmungsprozesse

unbewusst ablaufen und dennoch funktional relevant sind. Daher muss nicht

jede Wahrnehmung bewusst sein, und die Bewusstheit kann als gradueller

und kontextabhängiger Aspekt der Wahrnehmung betrachtet werden."

ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: In einer früheren

Antwort wurde Wahrnehmen auf die Sinne und Außenwelt eingeschränkt.

Es gibt aber auch viele Wahrnehmungsquellen der "Innenwelt",

also in meinem Körper, in mir.

"Du hast vollkommen recht, Wahrnehmung bezieht sich nicht nur auf die

Sinne, die Informationen aus der Außenwelt aufnehmen, sondern auch

auf die inneren Wahrnehmungen, die Informationen über den eigenen

Körper und die inneren Zustände liefern. Diese innere Wahrnehmung

wird oft als "interozeptive Wahrnehmung" bezeichnet. Hier sind einige Beispiele

für verschiedene Quellen der inneren Wahrnehmung:

- Viszerale Wahrnehmung: Dies bezieht sich auf die Wahrnehmung der inneren Organe, wie das Gefühl von Hunger oder Durst, das Empfinden von Herzschlag oder das Magenknurren.

- Propriozeption: Dies ist die Wahrnehmung der Position und Bewegung der eigenen Gliedmaßen und des Körpers im Raum. Sie ermöglicht es uns, Bewegungen zu koordinieren, ohne ständig visuelle Hinweise zu benötigen.

- Nozizeption: Dies bezieht sich auf die Wahrnehmung von Schmerzen, die durch potenziell schädliche Reize im Körper verursacht werden.

- Temperaturwahrnehmung (Thermozeption): Dies ist die Fähigkeit, die Temperatur des eigenen Körpers zu fühlen, wie z. B. das Gefühl von Kälte oder Wärme.

- Gleichgewichtssinn (Vestibuläre Wahrnehmung): Dies bezieht sich auf die Wahrnehmung des Gleichgewichts und der räumlichen Orientierung, die durch das vestibuläre System im Innenohr vermittelt wird.

- Gefühl von Anspannung oder Entspannung: Dies betrifft die Wahrnehmung des muskulären Tonus und des allgemeinen körperlichen Wohlbefindens oder Unbehagens.

- Emotionale Wahrnehmung: Die Wahrnehmung von Emotionen, die oft mit physiologischen Veränderungen einhergeht, wie z. B. Herzklopfen bei Angst oder ein Knoten im Magen bei Aufregung.

Diese inneren Wahrnehmungen spielen eine entscheidende Rolle dabei,

wie wir unseren Körper und unsere Gefühle wahrnehmen und darauf

reagieren. Sie sind essenziell für unser körperliches und emotionales

Wohlbefinden und beeinflussen oft unser Verhalten und unsere Entscheidungen."

_

ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: Danke. Hinzu kommt

für beide Wahrnehmungsquellen das Problem der Veridikalität.

"Das Problem der Veridikalität, also der Wahrheitsgetreue und

Genauigkeit der Wahrnehmung, betrifft sowohl die äußere als

auch die innere Wahrnehmung. Es gibt verschiedene Aspekte, die dieses Problem

betreffen:

Äußere Wahrnehmung

- Sinnestäuschungen und Illusionen: Unsere Sinne können uns täuschen. Ein bekanntes Beispiel ist die optische Täuschung, bei der wir Linien oder Formen falsch wahrnehmen.

- Selektive Wahrnehmung: Wir nehmen nicht alle Reize aus unserer Umwelt wahr, sondern filtern sie durch unsere Aufmerksamkeit und Erwartungen. Dies kann zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führen.

- Subjektivität: Unsere Wahrnehmung der Außenwelt ist stark von unseren individuellen Erfahrungen, Gefühlen und Überzeugungen beeinflusst. Zwei Personen können dieselbe Situation unterschiedlich wahrnehmen.

Innere Wahrnehmung

- Körperbewusstsein: Menschen können unterschiedlich sensibel für ihre inneren Zustände sein. Manche sind sehr feinfühlig, was zu Überinterpretationen führen kann, während andere möglicherweise wichtige Signale übersehen.

- Psychosomatische Effekte: Emotionale Zustände können körperliche Empfindungen hervorrufen. Beispielsweise kann Angst zu Magenbeschwerden oder Herzklopfen führen, auch wenn kein körperliches Problem vorliegt.

- Fehlinterpretationen: Körperliche Signale können falsch interpretiert werden. Ein harmloser Muskelkrampf kann als ernstes gesundheitliches Problem empfunden werden.

- Propriozeptive und viszerale Ungenauigkeiten: Die Wahrnehmung der Körperhaltung und innerer Organe ist nicht immer exakt. Beispielsweise können Schmerzen diffus sein und schwer zu lokalisieren.

Veridikalität in der Wahrnehmung verbessern

- Training und Bewusstsein: Achtsamkeitstraining und Meditation können helfen, die Sensibilität für innere Zustände zu schärfen und eine objektivere Wahrnehmung zu fördern.

- Technologische Hilfsmittel: Messgeräte wie Herzfrequenzmonitore, Temperaturfühler und andere Wearables können objektive Daten liefern, um die subjektive Wahrnehmung zu validieren.

- Wissenschaftliche Methoden: Experimentelle Psychologie und Neurowissenschaften bieten Methoden, um die Genauigkeit der Wahrnehmung zu überprüfen und zu verbessern.

- Kritische Selbstreflexion: Sich der eigenen Wahrnehmungsverzerrungen bewusst zu sein und kritisch zu hinterfragen, kann helfen, die Veridikalität zu erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die äußere

als auch die innere Wahrnehmung fehleranfällig ist und durch verschiedene

Faktoren beeinflusst werden kann. Ein kritisches Bewusstsein und unterstützende

Maßnahmen können helfen, die Genauigkeit und Verlässlichkeit

unserer Wahrnehmungen zu verbessern."

_

ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: Man spricht manchmal

von äußeren Wahrnehmungen, die es

streng betrachtet nicht gibt, es gibt nur äußere Wahrnehmungsquellen,

die ja auch über die innere Wahrnehmung vermittelt werden.

"Das ist ein interessanter Punkt und eine tiefgehende Perspektive auf

die Natur der Wahrnehmung. Die Vorstellung, dass es streng genommen keine

"äußeren Wahrnehmungen" gibt, sondern nur "äußere

Wahrnehmungsquellen", die durch unsere inneren Wahrnehmungsprozesse vermittelt

werden, verweist auf die Tatsache, dass alle Wahrnehmungen letztlich im

Gehirn verarbeitet und interpretiert werden. Hier sind einige Gedanken

zu diesem Ansatz:

Innere Verarbeitung äußerer Reize

- Sensorische Transduktion: Reize aus der Außenwelt (Licht, Schallwellen, chemische Substanzen etc.) werden von Sinnesorganen in neuronale Signale umgewandelt. Diese Signale werden dann über Nervenbahnen zum Gehirn geleitet.

- Neuronale Verarbeitung: Im Gehirn werden die neuronalen Signale verarbeitet, interpretiert und in bewusste Wahrnehmungen umgewandelt. Diese Verarbeitung ist subjektiv und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden.

- Subjektive Konstruktion der Realität: Unsere Wahrnehmung der Realität ist eine Konstruktion des Gehirns, basierend auf den Informationen, die es erhält, und wie es diese interpretiert. Dies bedeutet, dass unsere Wahrnehmung immer eine Mischung aus objektiven Reizen und subjektiver Interpretation ist.

Keine direkten äußeren Wahrnehmungen

- Vermittlung durch innere Prozesse: Da alle äußeren Reize durch unsere Sinnesorgane und das Nervensystem verarbeitet werden müssen, bevor sie als Wahrnehmung in unserem Bewusstsein erscheinen, erleben wir die Außenwelt immer durch den Filter unserer inneren Prozesse.

- Interne Repräsentationen: Das, was wir als äußere Welt wahrnehmen, sind eigentlich interne Repräsentationen dieser Welt. Das Gehirn erstellt eine "innere Karte" der äußeren Reize, die wir als Realität wahrnehmen.

Philosophische Perspektiven

- Phänomenologie: Diese philosophische Strömung betont die subjektive Erfahrung der Wahrnehmung und untersucht, wie wir Bedeutungen und Sinn aus unseren Wahrnehmungen konstruieren.

- Idealismus: Philosophische Ansätze wie der Idealismus gehen noch weiter und behaupten, dass die äußere Welt nur in unserer Wahrnehmung existiert und unabhängig davon keine objektive Realität hat.

- Konstruktivismus: Diese Perspektive besagt, dass Wissen und Realität durch unsere kognitiven Prozesse konstruiert werden und es keine unabhängige, objektive Wirklichkeit gibt.

Praktische Implikationen

- Achtsamkeit und Reflexion: Ein Bewusstsein für die subjektive Natur der Wahrnehmung kann zu einer achtsameren und reflektierteren Lebensweise führen. Es kann helfen, Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden.

- Wissenschaftliche Forschung: Die Erkenntnis, dass Wahrnehmung ein konstruktiver Prozess ist, kann die Methoden in der Wahrnehmungsforschung und der kognitiven Wissenschaft beeinflussen, indem sie den Fokus auf die internen Verarbeitungsmechanismen legt.

- Therapeutische Ansätze: In der Psychologie und Psychotherapie kann das Verständnis der subjektiven Natur der Wahrnehmung helfen, Patienten zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen und Interpretationen der Realität zu hinterfragen und zu verändern.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Idee, dass

es keine direkten äußeren Wahrnehmungen gibt, sondern nur äußere

Wahrnehmungsquellen, die durch innere Prozesse vermittelt werden, eine

tiefere Reflexion über die Natur der Wahrnehmung und unser Verständnis

der Realität anregt."

_

ChatGPT https://chatgpt.com Frage am 04.07.2024: Was genau bedeutet

das Reafferenzprinzip und gibt es

hierzu neuere Forschungen?

""Das Reafferenzprinzip ist ein Konzept aus der Neurophysiologie, das

den Mechanismus beschreibt, durch den Tiere und Menschen zwischen selbst

verursachten und externen sensorischen Reizen unterscheiden können.

Es wurde erstmals von Erich von Holst und Horst Mittelstaedt in den 1950er

Jahren beschrieben.

Grundlegende Idee

Das Reafferenzprinzip besagt, dass das Gehirn eine Kopie der motorischen

Kommandos erzeugt, die sogenannte Efferenzkopie. Diese Efferenzkopie wird

dann mit den tatsächlich eintreffenden sensorischen Rückmeldungen

(Afferenzen) verglichen. Wenn die Efferenzen mit den erwarteten sensorischen

Rückmeldungen übereinstimmen, erkennt das Gehirn, dass die Bewegung

selbst verursacht wurde, und unterdrückt die entsprechenden sensorischen

Signale. Diese unterdrückten Signale werden als Reafferenzen bezeichnet.

Wenn es jedoch eine Diskrepanz gibt, wird das als Hinweis darauf interpretiert,

dass der Reiz extern ist.

Beispiel

Ein einfaches Beispiel ist das folgende: Wenn du deine eigenen Augen

bewegst, erwartet das Gehirn eine bestimmte visuelle Veränderung und

unterdrückt diese. Wenn jedoch jemand anderes deine Augen bewegt oder

wenn etwas Unerwartetes im Sichtfeld passiert, nimmt das Gehirn dies als

externen Reiz wahr.

Neuere Forschungen

Es gibt weiterhin zahlreiche Forschungen, die das Reafferenzprinzip

untersuchen, insbesondere in den Bereichen der Neurowissenschaften, Robotik

und künstlichen Intelligenz. Einige der neueren Forschungsgebiete

umfassen:

- Erweiterung auf komplexe Verhaltensweisen: Neuere Studien untersuchen, wie das Reafferenzprinzip auf komplexere Verhaltensweisen und sensorische Systeme angewendet werden kann. Dies umfasst Untersuchungen, wie das Prinzip auf das gesamte Nervensystem und verschiedene sensorische Modalitäten angewendet wird.

- Neuromodulation und Lernen: Es wird untersucht, wie das Reafferenzprinzip in Lernprozesse integriert wird und wie neuronale Plastizität (die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Informationen anzupassen) durch Efferenzkopien beeinflusst wird.

- Technologische Anwendungen: In der Robotik und KI werden Mechanismen entwickelt, die das Reafferenzprinzip nachahmen, um autonome Systeme zu schaffen, die besser in der Lage sind, zwischen internen und externen Reizen zu unterscheiden. Dies ist besonders wichtig für die Entwicklung von Robotern, die in dynamischen und unvorhersehbaren Umgebungen agieren müssen.

- Pathologische Zustände: Es gibt Forschungen, die das Reafferenzprinzip in Bezug auf neurologische und psychiatrische Erkrankungen untersuchen, wie z.B. Schizophrenie, wo Patienten Schwierigkeiten haben, selbstverursachte Reize von externen zu unterscheiden.

Beispiele für aktuelle Studien

- Studien zur visuellen Wahrnehmung: Einige Studien haben untersucht, wie das Gehirn visuelle Reafferenzen verarbeitet, insbesondere wie die Wahrnehmung von Bewegung und Stabilität des Bildes auf der Netzhaut durch das Reafferenzprinzip beeinflusst wird.

- Motorische Kontrolle: Neuere Forschungen haben die Rolle des Reafferenzprinzips in der feinmotorischen Kontrolle, wie bei der Steuerung von Greifbewegungen und der Hand-Augen-Koordination, untersucht.

- Kognitive Modelle: Es werden neue kognitive Modelle entwickelt, die das Reafferenzprinzip integrieren, um besser zu verstehen, wie das Gehirn interne Modelle der Umwelt erstellt und aktualisiert.

Zusammenfassung

Das Reafferenzprinzip bleibt ein fundamentales Konzept in den Neurowissenschaften,

und die Forschung dazu wird kontinuierlich weiterentwickelt. Neuere Studien

zielen darauf ab, das Verständnis dieses Prinzips zu vertiefen und

seine Anwendungen sowohl in der biologischen Forschung als auch in technologischen

Entwicklungen zu erweitern."

_

Ende Abschnitt Materialien: ChatGPT zur Wahrnehmung

Ende Abschnitt Materialien.

_

Checkliste

definieren

Bisher

ausgearbeitete Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens.

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Zitierstil

Oft im unwissenschaftlichen und meist sehr schwer prüfbaren Hochstaplerzitierstil wie er von APA und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie empfohlen wird.

Literatur (Auswahl) > siehe bitte auch im Text

- Allport, Floyd H. (1955) Theories of Perception and the Concept of Structure. New York: Wiley.

- Borsato, Andrea (2009) Innere Wahrnehmung und innere Vergegenwärtigung. Würzburg: Königshausen & Neuman.

- C. Becker-Carus, M. Wendt (2017) Wahrnehmung. In (73-156) Allgemeine Psychologie. Berlin: Springer.

- Burkhardt, Dietrich (1968). Wörterbuch der Neurophysiologie. Jena: G. Fischer.

- Galizia, Cosmas Giovanni (2010) Wie kommen die Düfte ins Gehirn? : Bericht aus der Werkstatt der Neurobiologie. Konstanz: UVK, Univ.-Verl.

- Gibson, J. J (1973) Die Sinne und der Prozess der Wahrnehmung. Bern: Huber.

- Harris, John & Smith, Jared G. (2022) Sensation & Perception. London: Sage. [GB]

- Helmholtz, Hermann von (1927) Die Tatsachen in der Wahrnehmung. [Online: 1,2,3]

- Husserl, Edmund (2004) Der Unterschied zwischen Empfindung und Wahrnehmung. In (23-25) Husserl, Edmund (1893-1912) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Texte aus dem Nachlass (1893–1912). [GB]

- Mach, Ernst (1922) Die Analyse der Empfindungen. Jena: Gustav Fischer.

- Metzger, W. (1966, Hrsg.) Wahrnehmung und Bewußtsein. Handbuch der Psychologie, Bd. I/1. Göttingen: Hogrefe.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Über den Status von Sinnesdaten In (141-163) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Wesen und Wirklichkeit unserer Wahrnehmungsgegenstände. In (27-80) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1922, dt. 2007) Über einige Wahrnehmungsurteile. In (183-208) Ausgewählte Werke Bd. 2 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Moore, George E. (engl. 1953, dt. 2007) Sinnesdaten. In (35-60) Ausgewählte Werke Bd. 1 Grundprobleme der Philosophie, Heusenstamm: Ontos.

- Prinz, Wolfgang (1983) Wahrnehmungs- und Tätigkeitssteuerung. Berlin: Springer. Sachregistereinträge: 24, 27.

- Prinz, Wolfgang & Bridgeman, Bruce (1994, Hrsg.) Enzyklopädie der Psychologie (1994), C, II, 1 Wahrnehmung. Göttingen: Hogrefe.

- Vetter, Hellmuth (2004, Hrsg.) Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe. Hamburg: Meiner.

- Wundt, Wilhelm (1918) § 6 Die reinen Empfindungen. In (45-54) Grundriss der Psychologie.

Links (Auswahl: beachte)

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Definition und definieren der Wahrnehmung.

*

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Aufmerksamkeit, Denken, Energie, Fühlen, Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Standort),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definition und definieren der Wahrnehmung. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I12-Wahrnehm/D_wahrnehm.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:08.10.2024 gelesen / 07.10.2024 irs Rec htschreibprüfung

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

09.10.2024 Korrigiert.

08.10.2024 irs gelesen.

07.10.2024 irs Rechtschreibprüfung.

04.07.2024 Grundversion ins Netz.

03.07.2024 Editorial, Einige Grundprobleme, Grundbegriffe.

02.07.2024 angelegt.

irs notizen:

Sprichworte / stehende Redewendungen:

seiner Sinne mächtig sein / aus den Augen, aus dem Sinn / nicht mehr

alle 5 / 7 Sinne beieinander haben /