(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=02.09.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 04.10.21

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Sprachstudie 01_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Sprachstudie-01 zum Gebrauch und zur realitätsgraduellen Bedeutung der Worte denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Danke an die TeilnehmerInnen, die diese Sprachstudie erst möglich gemacht haben.

Zusammenfassung - Abstract

- Summary

Es wurde in einer kleinen, nicht repräsentativen Pilot-Studie

der Sprachgebrauch der Begriffe denkbar

(Sprachstudie-1), undenkbar,

möglich

(Sprachstudie-1), unmöglich,

wahrscheinlich,

unwahrscheinlich, realistisch,

unrealistisch

im Juni und Juli 2018

untersucht (philosophische Anmerkung).

Der Versuch enthielt zwei

Fragestellungen: I. sollten zu 10 Sachverhalten aus dem Vorrat a-h Zuordnungen

erfolgen. II. sollten die 8 Begriffe nach ihrem Realisierungsgrad

in eine Ordnung (aufsteigend oder absteigend) gebracht werden. Insgesamt

beteiligten sich 37 TeilnehmerInnen an der Fragestellung I, aber nur 29

an der Fragestellung II (hier muss für die Hauptstudie die Anleitung

verbessert werden). Die Zuordnungen bei Fragestellung I. wurden alle ausgezählt

und vollständig dokumentiert. Es zeigte sich zwar ein ähnlicher,

aber auch unterschiedlicher Sprachgebrauch, der vollständig

dokumentiert wurde. Aus diesen Ergebnissen lässt sich nunmehr

eine verbesserte Studie erstellen.

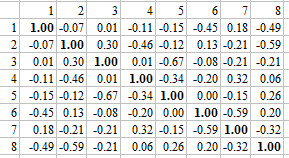

Zur weiteren Auswertung der Zusammenhänge der gewählten Reihenfolgen wurden die Ränge in Zahlen umgewandelt (mit vier verschiedenen Varianten der Skalierung) und einer Korrelationsrechnung zugeführt. Im Anschluss wurden die Korrelationatrizen einer Eigenwertanalyse unterzogen (dieser Teil ist nur für besonders methodisch Interessierte und kann von Laien übersprungen werden).

1-8 Mittelwerte und Standardabweichungen der 8

Realisierungsgrade

S1-Mittelwerte: Geht man von diesen Mittelwerten der Skalierungsvariante S1 aus, so ergibt sich für die Stichprobe (n=29) folgende Reihenfolge der Realisierungsgrade:

- realistisch hat den höchsten Realisierungsgrad mit 7.55

- wahrscheinlich hat den zweithöchsten Realisierungsgrad mit 6.52

- möglich hat den den dritthöchsten Realisierungsgrad mit 6.34

- denkbar hat den vierthöchsten Realisierungsgrad mit 5.17

- unwahrscheinlich hat den fünfthöchsten Realisierungsgrad mit 3.79

- unrealistisch den sechsthöchsten Realisierungsgrad mit 2.62

- undenkbar hat den siebthöchsten (vorletzten) Realisierungsgrad mit 2.31

- unmöglich hat den geringsten Realisierungsgrad mit 1.69.

Die Reihen- und Rangfolgen (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8) bleiben

bei den verschiedenen Skalierungen (S1, S2, S3, S4) gleich, was man - zumindest

teilweise - als Artefakt der Zuordnung ansehen

kann:

| denkbar undenkbar möglich unmöglich

wahrscheinlich unwahrscheinlich realistisch unrealistisch

a b c d e f g h |

|

| S1 | 5.17 R4 2.31 R7 6.34 R3 1.69 R8 6.52 R2 3.79 R5 7.55 R1 2.62 R6 |

| S2 | 1.97 R4 -5.9 R7 4.9 R3 -7.76 R8 5.72 R2 -2.14 R5 8.17 R1 -4.97 R6 |

| S3 | 25.5 R4 6.6 R7 47.4 R3 3.4 R8 54.5 R2 15.5 R5 88,9 R1 8.1 R6 |

| S4 | 606.9 R4 165.5 R7 741.4 R3 68.9 R8 765.5 R2 417.2 R5 924.1 R1 210.3 R6 |

_

Skalierungen

der Reihen- oder Rangfolgen

Damit für die II. Fragestellung gerechnet

werden kann, mussten die Wahlen a-h in Zahlen umgewandelt werden, was natürlich

problematisch ist. Es wurden inzwischen vier Skalierungen erprobt: erstens

die Zuordnung der Zahlen 1-8 zu a-h, die Variante der Zuordnung -9 bis

+9 zu a-h und die S3 von 0 bis 100:

Erstaunlicherweise ergaben sich ziemlich ähnliche Korrelationsmatrizen und auch Eigenwerte dieser Korrelationsmatrizen. Das lässt sich mit obiger Analyse nun leicht verstehen: alle drei Skalierungsvarianten sind wie die Eigenwert- und Kollinearitätsanalyse zeigt, sehr ähnlich, auch wenn es dem Anschein nach nicht so aussieht.

Wäre der Begriff Realisierungsgrad eindimensional (> siehe oben Korrelationsmatric der Skalierungen), so hätten die Eigenwertanalysen (oder hier) einen einzigen großen Eigenwert in der Größenordnung um die 6,4 oder 80% Varianzausschöpfung zeigen müssen. Das war ganz klar nicht der Fall. Wieder einmal bestätigt sich die Regel; man darf nicht meinen, man muss rechnen. Korrelationsmatrizen enthielten zwar eine lineare Abhängigkeit (Kollinearität) und eine fast lineare Abhängigkeit (Fast-Kollinearität), was noch näher nachuntersucht wird, aber mathematisch streng interpretiert waren 7 Eigenwerte > 0, also sind mathematisch streng betrachtet, 7 Dimensionen anzunehmen. Man kann aber interpretieren: Im Großen und Ganzen bestehen diese 8 Begriffe der Realisierungsgrade aus zwei großen Bereichen: Dem Unrealistischen (undenkbar, unmöglich, unrealistisch, unwahrscheinlich) und dem Realistischen (denkbar, möglich, wahrscheinlich, realistisch). So betrachtet sollten die Korrelationsmatrizen der Realisierungsgrade (einmal Skalierung 1-8, einmal -9 bis +9 für die Wahlen a bis h) zwei große Eigenwerte aufweisen. Das ist mit einer Varianzausschöpfung von 54,27% zwar der Fall, aber nicht in der erwünschten Größenordnung (um 80%). Das kann nun an mehreren Gründen liegen, die weiter zu untersuchen sind.

Die Korrelationsmatrizen der - bislang verarbeiteten - zwei Varianten der Skalierung (a-h: 1 bis 8; -9 bis +9) liefern zum Teil überraschende Ergebnisse, die noch einer gründlichen Untersuchung bedürfen (> Paradox). So korrelieren die Realisierungsgrade undenkbar und unmöglich wie auch möglich und wahrscheinlich negativ.

Insgesamt ist ein Anfang gemacht, dem interessanten Begriff Realisierungsgrad mit dem alltäglichen Sprachgebrauch auf die Spur zu kommen.

_

Einfuehrung

Der folgende kleine Fragebogen ist eine erste Pilot-Studie zum Sprachgebrauch und Verständnis der Begriffe denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch. Es geht hier um Ihre Meinung und Ihr und nur um Ihr Sprachgefühl. Lassen Sie sich bitte nicht durch andere irritieren. Worte sind die Kleider der Begriffe, wobei die gleichen Worte - und selbst die Begriffe - mehrere unterschiedliche Bedeutungen haben können (das nennt man Homonym), z.B. Bank etwas zum hinsetzen oder eine Geldinstitution, Star, ein Vogel, eine Augenkrankheit oder jemand mit besonderer Bekanntheit. Im vorliegenden Zusammenhang gebrauchen manche z.B. das Wort möglich, wo andere denkbar oder vielleicht sogar wahrscheinlich wählen würden. Der Sprachgebrauch und die unterschiedlichen Vorstellungen zum Realisierungsgrad, der diesen Begriffe beigemessen wird, soll mit dieser kleinen Pilot-Studie erkundet werden - mit richtigen Menschen ("Versuchspersonen"), die im Leben stehen. Denn will man wissen, wie die Menschen die Worte verstehen und gebrauchen, so muss man sie fragen.

Zwei Hautpfragen sollten in dieser Pilot-Studie vorgeklärt werden:

- I. wie werden die Begriffe der Worte denkbar,

undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich,

realistisch, unrealistisch gebraucht. Hierzu wurden 10 Sachverhalte

vorgeben, zu denen eine Zuordnung der Begriffe der 8 Worte a ... h erbeten

wurde.

II. Die zweite Aufgabe bestand darin, die Begriffe der 8 Worte nach dem Realisierungsgrad, der sich in íhnen Ihrer Meinung nach ausdrückt, zu ordnen, wobei es keine Rolle spielt, ob jemand mit dem geringsten oder dem höchsten Realisierungsgrad anfing. Für die Auswertung wurde allerdings die aufsteigende Ordnung - 1 geringster Realisierungsgrad ... 8 höchster Realisierungsgrad gewählt, auch mit der zweiten Variante (Skalierung von -9 bis +9). Teil II. ist nur für LeserInnen, die sich mit Eigenwertanalysen (oder hier) befassen wollen.

Die TeilnehmerInnen

der Pilotstudie

Ausgegeben wurden 42 Fragebogen. 37 Bearbeitungen kamen zurück.

Alle 37 hatten die Fragestellung I. bearbeitet, aber nur 29 Fragestellung

II. Die Ausgabe erfolgte Juni-Juli 2018, die letzte Bearbeitung wurde am

24.08.2018 übermittelt. Die Pilot-Stichprobe ist natürlich nicht

repräsentativ. Sie enthielt mehr Mäner als Frauen, mehr ältere

als jüngere und mehr mit höherer Schulbildung.

Auswertung und Ergebnisse zur Fragestellung I.

Auswertung der Originalbearbeitungen durch Auszählen der Wahlen und Zuordnungen

Die 37 Originalbearbeitungen der 10 Sachverhalte

_

01 Der Tod wird von der Wissenschaft noch

besiegt

Eine sehr deutliche Mehrheit von 33 von 37 halten das für unwahrscheinlich,

undenkbar, unrealistisch oder unmöglich, im einzelnen:

| b undenkbar 9 | a denkbar 2 |

| d unmöglich 6 | c möglich 1 |

| h unrealistisch 11 | e wahrscheinl 1 |

| f unwahrscheinlich 7 | g realistisch 0 |

Interpretiert man die die Buchstaben von a-h mit den jeweils individuell gewählten Reihenfolgen in die Zahlen 1-8 der 29 TeilnehmerInnen, die eine Reihenfolge gebildet haben, so ergibt sich ein Mittelwert von 2.79 mit einer Standardabweichung von 1.92, wobei 1 den geringsten Realisierungsgrad und 8 den höchsten Realisierungsgrad bedeutet. Interessant ist, dass dieser Wert nur der zweitkleinste ist. Für noch unrealistischer halten die TeilnehmerInnen den Sachverhalt, dass es im Wirtschaftsleben gerecht und fair zugeht.

02 Menschliche Siedlungen auf dem Mars sind

Wenn man es auch für denkbar hält auch die Möglichkeit

gesehen wird (20), meinen doch 17, dass es nicht dazu kommt.

| b undenkbar 1 | a denkbar 8.5 |

| d unmöglich 3 | c möglich 9.5 |

| h unrealistisch 4 | e wahrscheinlich 1 |

| f unwahrscheinlich 9 | g realistisch 1 |

| b undenkbar 1 | a denkbar 2 |

| d unmöglich 1 | c möglich 5 |

| h unrealistisch 13 | e wahrscheinlich 3 |

| f unwahrscheinlich 12 | g realistisch 0 |

04 Jeder ist seines Glückes Schmied

Immerhin 28 von 37 TeilnehmerInnen glauben eher daran.

| b undenkbar 0 | a denkbar 9 |

| d unmöglich 0 | c möglich 6 |

| h unrealistisch 8 | e wahrscheinlich 8 |

| f unwahrscheinlich 1 | g realistisch 5 |

05 Eine wirklich gerechte Welt ist ...

Die Optimisten bringen es auf 28 Wahlen, die Pessimisten auf 9:

| b undenkbar 0 | a denkbar 6 |

| d unmöglich 0 | c möglich 9 |

| h unrealistisch 8 | e wahrscheinlich 8 |

| f unwahrscheinlich 1 | g realistisch 5 |

06 Ein bedingungsloses Einkommen ist

| b undenkbar 2 | a denkbar 7 |

| d unmöglich 1 | c möglich 7 |

| h unrealistisch 10 | e wahrscheinlich 0 |

| f unwahrscheinlich 6 | g realistisch 4 |

07 Das Zusammenleben wird immer besser

| b undenkbar 0 | a denkbar 5 |

| d unmöglich 0 | c möglich 11 |

| h unrealistisch 9 | e wahrscheinlich 4 |

| f unwahrscheinlich 7 | g realistisch 1 |

08 Im Wirtschaftsleben geht es fair und gerecht

zu

Von 37 TeilnehmerInnen glauben 36 nicht daran.

| b undenkbar 6 | a denkbar 0 |

| d unmöglich 4 | c möglich 0 |

| h unrealistisch 19 | e wahrscheinlich 1 |

| f unwahrscheinlich 7 | g realistisch 0 |

09 Der Klimawandel ist noch aufzuhalten

| b undenkbar 2 | a denkbar 2 |

| d unmöglich 4 | c möglich 3 |

| h unrealistisch 7.5 | e wahrscheinlich 2 |

| f unwahrscheinlich 16.5 | g realistisch 0 |

10 Man braucht nicht viel zum glücklich

sein

| b undenkbar 1 | a denkbar 5 |

| d unmöglich 0 | c möglich 9 |

| h unrealistisch 0 | e wahrscheinlich 6 |

| f unwahrscheinlich 1 | g realistisch 15 |

Umwandlung der Bedeutungszuordnungen in Zahlen

Um rechnen zu können, müssen die Bedeutungszuordnungen a-h

in Zahlen interpretiert werden. Das ist natürlich problematisch und

kann mit guten Gründen abgelehnt werden. Andererseits ist es vielleicht

sinnvoll, das mit mehreren Möglichkeiten zu machen, um zu untersuchen,

welche Ergebnisse damit zustande kommen..

Reihenfolge

Eine solche ist bereits in der Darstellung der Originalbearbeitungen

gewählt worden (andere sind möglich [> Rangfolgenbildung]

und wurde von den TeilnehmerInnen auch gewählt), nämlich:

| b undenkbar | a denkbar |

| d unmöglich | c möglich |

| h unrealistisch | e wahrscheinlich |

| f unwahrscheinlich | g realistisch |

Argumentation für diese Reihenfolge:

Den geringsten Realisierungsgrad sollte der Begriff undenkbar

aufweisen, gefolgt von unmöglich, unrealistisch und unwahrscheinlich.

Schwierig ist der Begriff denkbar, denn denkbar ist alles, selbst der größte

Unsinn und sogar in sich widerspruchsvolle Sachverhalte. So gesehen umfasst

das Denkbare auch das Unmögliche, Unrealistische und Unwahrscheinliche.

Der Begriff denkbar bringt in dieser Interpretation einen begrifflich-logischen

Bruch ins Spiel. Ob es etwas Undenkbares überhaupt gibt, ist

fraglich, obwohl unsere Intuition spontan in der Regel davon überzeugt

ist. Denn das Undenkbare kann man streng betrachtet nicht denken. Hat man

es gedacht, ist es schon wieder denkbar. Aber immerhin, wir müssen

zugeben und respektieren, dass das Wort undenkbar im Sprachgebrauch

eine beachtliche Rolle spielt und daher ist es in diese Pilot-Studie auch

zu Recht aufgenommen worden. Realistisch habe ich einen höheren

Realisierungsgrad als wahrscheinlich zugeordnet, das ist auch im

Mittel bei der Stichprobe herausgekommen.

Zahlenzuordnung und Reihenfolge

Das Grundproblem ist hierbei, welche Zahlen man den in die Worte gekleideten

Begriffe 1 b undenkbar, 2

d unmöglich, 3 h unrealistisch,

4 f unwahrscheinlich , 5

a denkbar, 6 c möglich,

7

e wahrscheinlich, 8 g realistischzuordnet.

Nimmt man Zahlen für die Reihenfolge, so verwendet man die Ziffern

der natürlichen Zahlen als Rangzahlen. Man beachte, dass bei Rangzahlen

die Abstände nicht definiert sind. Um das ganz klar zu machen und

Verwirrungen zu vermeiden, habe ich die Rangzahlen mit dem kleinen Index

"r" versehen, der für Rang steht:

| 1r b undenkbar | 5r a denkbar |

| 2r d unmöglich | 6r c möglich |

| 3r h unrealistisch | 7r e wahrscheinlich |

| 4r f unwahrscheinlich | 8r g realistisch |

Hier gilt nicht: Rangzahlj - Rangzahli = Rangzahlj+1 -Rangszahli+1. Also 3r - 2r ungleich 5r - 4r.

Zuordnung mit gleichabständigen natürlichen

Zahlen 1 bis 8.

| 1 b undenkbar | 5 a denkbar |

| 2 d unmöglich | 6 c möglich |

| 3 h unrealistisch | 7 e wahrscheinlich |

| 4 f unwahrscheinlich | 8 g realistisch |

Man kann nun die Rangzahlen aber als natürliche Zahlen interpretieren, um mit ihnen versuchsweise zu rechnen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man damit implizit behauptet, die Abstände zwischen den Realisierungsgraden 1 b undenkbar, 2 d unmöglich, 3 h unrealistisch, 4 f unwahrscheinlich, 5 a denkbar, 6 c möglich, 7 e wahrscheinlich, 8 g realistisch sind gleich.

Ergebnisse der Umwandlungen 1-8

der individuellen Originalbearbeitungen

Wählt man die Zahlen von 1-8 für die jeweils individuellen

Realisierungsgrade von a-h, ergibt sich folgende Tabelle.

|

Erläuterungen und Diskussion Wahlen nach S1

Ein erster Blick auf die statistischen Kennwerte zeigt die Reihenfolge. Hier Mittelwert und Standardabweichung (Streuung):

Mittelwert oder Median geben eine nachvollziehbare und unter Berücksichtigung der Standardabweichung (Streuung) auch hinreichend homogene Rangfolgen- Bewertung der Realisierungsgrade wieder. Aber die Korrelationen zeigen eine uneinheitliche und individuell verschiedene Verwendung, z.B. r24= -.46 (undenkbar - unmöglich):  _ _ |

Anmerkung: Von den 37 bearbeiteten Fragebogen hatten zwar alle den I. Teil bearbeitet, aber nur 29 den II. Teil mit der Reihenfolge der Realisierungsgrade.

Korrelationstabelle der Realisierungsgrade für die Zahlenzuordnungen 1-8

Die meisten Korrelationen sind ziemlich mäßig, aber auch

überraschend und teilweise schwierig zu deuten, z.B. die negative

Korrelation rbd-S1 = -0.46, also zwischen undenkbar und

unmöglich

oder rhb-S1 = - 0.590, also zwischen unrealistisch und

undenkbar.

Da ist noch einige Aufklärungs- und Interpretationarbeit zu leisten.

Man sollte erwarten, dass hier wenigstens mäßige positive Korrelationen

resultieren. Man kann diese negativen Korrelationen nicht anders deuten,

als dass die Realisierungsgrade bei undenkbar und

unmöglich

und

bei unrealistisch und undenkbar

ganz unterschiedlich und

hinreichend oft gegensinnig verstanden werden. Hier scheinen also unterschiedliche

Bedeutungen im Gebrauch zu sein.

Man sieht es der Korrelationsmatrix wie so oft nicht

nicht an, dass sie eine lineare Abhängigkeit (Kollinearität)

und eine fast lineare Abhängigkeit (Fast-Kollinearität) enthält.

Hierzu muss man eine Eigenwertanalyse machen. Diese erbrachte folgendes

Ergebnis:

- Tabelle der Eigenwerte der

Matrix der Korrelationen der Realisierungsgrade 1-8

- Zuordnung

für die Zahlen -9 bis +9

| -9 b undenkbar | 2 a denkbar |

| -8 d unmöglich | 3 c möglich |

| -3 h unrealistisch | 8 e wahrscheinlich |

| -2 f unwahrscheinlich | 9 g realistisch |

Diese Interpretation, nur eine von vielen anderen möglichen ;-) , wählt für den unrealistischen und unwahrscheinlichen Bereich negative Zahlen und für den eher realistischen, wahrscheinlichen Bereich positive Zahlen. Der Bereich geht von -9 bis +9.

Korrelationstabelle mit den Realisierungsgraden

von -9 bis +9

Die meisten Korrelationen sind ziemlich mäßig, aber auch

überraschend und teilweise schwierig zu deuten, z.B. die negative

Korrelation rbd-S2 = -0.397, also zwischen undenkbar

und

unmöglich oder rhb-S2 = - 0.70, also zwischen

unrealistisch

und undenkbar. Da ist noch einige Aufklärungs- und Interpretationarbeit

zu leisten. Man sollte erwarten, dass hier wenigstens mäßige

positive Korrelationen resultieren. Man kann diese negativen Korrelationen

nicht anders deuten, als dass die Realisierungsgrade bei

undenkbar

und

unmöglich und bei unrealistisch und undenkbar

ganz

unterschiedlich und hineichend oft gegensinnig verstanden werden. Hier

scheinen also unterschiedliche Bedeutungen im Gebrauch zu sein.

Man sieht es der Korrelationsmatrix wie so oft nicht

nicht an, dass sie eine lineare Abhängigkeit (Kollinearität)

und eine fast lineare Abhängigkeit (Fast-Kollinearität) enthält.

Hierzu muss man eine Eigenwertanalyse machen. Diese erbrachte folgendes

Ergebnis:

- Tabelle -9 bis +9

der Eigenwerte der Matrix der Korrelationen der Realisierungsgrade

Vergleich der beiden Korrelationsmatrizen und ihrer Eigenwerte

Obwohl die beiden Korrelationmatrizen auf unterschiedlichen Skalierungen

beruhen liefern sie in der Größenordnung sehr ähnliche

Werte, was auch durch den Vergleich der beiden Eigenwertanalysen bestätigt

wird.

Analyse paradox anmutender Ergebnisse

Zum Grundverständnis siehe bitte Einfache Beispiele für Rohwerte, ihre Korrelationen und Eigenwerte der Korrelationsmatrix:

Die negative Korrelation zwischen undenkbar

und unmoeglich rbd-S2 = -0.397

Nach meiner Erwartung sind undenkbar und unmöglich

als ziemlich benachbart anzusehen und sollten demnach positiv miteinander

korrelieren. Das ist in dieser Stichprobe aber deutlich nicht der Fall

und soll deshalb hier nun genauer untersucht werden, wie das kommt und

wie man das vernünftig interpretieren kann. Hier betrachten wir zunächst

die originären Rohwert (nach S2 in Zahlen gewandelte a-h-Codes) Zuordnungen

genauer:

- Tabelle rbd-S2 = -0.397 Paradoxuntersuchung

| VP-Nr | b undenk- bar | d unmög- lich | Größer-

Kleiner Relation |

|

| 1

2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 _ _ |

-9

-9 -9 -3 -9 -8 -9 -9 -3 -3 -2 -8 -9 -8 -3 -8 -9 -8 -8 -2 -2 -3 -8 -9 -2 -2 -3 -3 -3 _ _ |

-8

-3 -8 -8 -8 -9 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -3 -9 -8 -9 -3 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -3 -8 -8 -8 -9 -8 _ _ |

b<d

b<d b<d d<b b<d d<b b<d b<d d<b d<b d<b d<b b<d d<b d<b d<b b<d d<b d<b d<b d<b d<b d<b b<d d<b d<b d<b d<b d<b _ _ |

Rohwertbefund bd-S2

E1bd-S2 Es gibt keine einzige Überstimmung zwischen bei den 29 BearbeiterInnen. Dieser Befund passt zur negativen Korrelation. E2bd-S2 Die die Größenordnungen stimmen bei bei 13 von 29 Bearbeitungen überein (VP: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15. 17, 21, 25, 26, 30). Dieser Befund ist neutral. E3bd-S2 Von den 29 Bearbeitungen zeigen 9 die Relation b<d und 20 die Relation d<b, also umgekehrt. Knapp ein Drittel hat gegensinnige oder vertauschte Wahlen. Dieser Befund passt zur negativen Korrelation. E4bd-S2 Beide Mittelwerte kann man als benachbart ansehen: Mittelwertundenkbar = -5.896 Mittelwertunmöglich = -7.7586 und weisen geringen Realisierungsgrad auf. Dieser Befund ist grundsätzlich neutral für das Vorzeichen der Korrelation. E5bd-S2 bei b bei d undenkbar unmöglich Anzahl -9: 9 13 Anzahl -8: 7 12 Anzahl -3: 8 4 Anzahl -2: 5 0 Dieser Befund ist neutral. E6bd-S2 Alle 29 BearbeiterInnen wählen keinen einzigen positiven Wert, sondern wählen negative Werte. Auch dieser Befund passt für sich nicht zur negativen Korrelation, spräche für eine positive. E7bd-S2 Es gibt 17 stark unterschiedliche (VP: 2, 5, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37) , teils gegensinnige Ausprägungen. Das spricht für die negative Korrelation. |

| Mittel | -5.896 | -7.7586 | 9xb<d; 20xd>b | Ergebnis: E1bd-S2, E3bd-S2, E7bd-S2 erklären die negative Korrelation. Das repräsentiert einen uneinheitlichen Gebrauch. |

Die negative Korrelation zwischen unrealistisch und undenkbar rhb-S2 = - 0.70

- Tabelle rhb-S2 = -0.70 Paradoxuntersuchung

| VP-Nr | h

unrea- listisch |

b undenk- bar | Größer-

Kleiner Relation |

|

| 1

2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 _ _ |

-3

2 -3 -9 -2 -2 -3 -2 -8 -8 2 -3 -8 -3 -9 -3 -2 -3 -3 -8 -8 -9 -3 -2 -9 -9 -9 -8 -9 _ _ |

-9

-9 -9 -3 -9 -8 -9 -9 -3 -3 -2 -8 -9 -8 -3 -8 -9 -8 -8 -2 -2 -3 -8 -9 -2 -2 -3 -3 -3 _ _ |

h>b

h>b h>b h<b h>b h>b h>b h>b h<b h<b h>b h>b h>b h>b h<b h>b h>b h>b h>b h<b h<b h<b h>b h>b h<b h<b h<b h<b h<b _ |

Rohwertbefund hb-S2

E1hb-S2 Es gibt keine einzige Überstimmung zwischen bei den 29 BearbeiterInnen. Dieser Befund passt zur negativen Korrelation. E2hb-S2 Die Größenordnungen stimmen nur einmal überein (VP 16), sie sind 28 mal unterschiedlich bis gegenläufig. Dieser Befund passt zur negativen Korrelation. E3hb-S2 Von den 29 Bearbeitungen zeigen 12 die Relation h<b und 17 die Relation h>b, also umgekehrt. Mehr als ein Drittel hat gegensinnige oder vertauschte Wahlen. Dieser Befund passt zur negativen Korrelation. E4hb-S2 Beide Mittelwerte kann man als benachbart an- sehen: Mittelwertunrealistisch= -4.97 Mittelwertundenkbar = -5.9 Und sie weisen geringen Realisierungsgrad auf. Dieser Befund ist grundsätzlich neutral für das Vorzeichen der Korrelation. E5hb-S2 bei h bei b unrealist. undenkbar Anzahl -9: 7 9 Anzahl -8: 6 7 Anzahl -3: 9 8 Anzahl -2: 5 5 Anzahl +2: 2 0 Summenprobe 29 29 (stimmt) Dieser Befund ist neutral für das Vorzeichen der Korrelation. E6hb-S2 27 BearbeiterInnen wählen keinen einzigen positiven Wert, nir zwei verwenden +2. Auch dieser Befund passt für sich nicht zur negativen Korrelation, spräche für eine positive. E7hb-S2 Es gibt 27 stark unterschiedliche (nur nicht VP: 14, 16) , teils gegensinnige Ausprägungen. Das spricht für die negative Korrelation. |

| Mittel-

wert |

-4.97 | -5.9 | 12 h<b; 17 h>b | Ergebnis: E1hb-S2, E2hb-S2,E3hb-S2, E7hb-S2 erklären die negative Korrelation. Das repräsentiert einen uneinheitlichen Gebrauch. |

Zusammenfassung

der Detailanalyse der Rohwerte

Die negativen Korrelationen zwischen rbd-S2 = -0.397

und rhb-S2 = - 0.70 können durch die detaillierte Betrachtung

der Rohwerte gut nachvollzogen und verstanden werden, auch dass rhb-S2=

- 0.70 deutlich größer ist als rbd-S2 = -0.397. Im

einzelnen konntennnen zur Erklärung herangezogen werden:

- E1 Es gibt keine einzige Überstimmung zwischen bei den 29 BearbeiterInnen.

- Nur bei rhb-S2: Die Größenordnungen stimmen nur einmal überein (VP 16), sie sind 28 mal unterschiedlich bis gegenläufig.

- E3 Viele umgekehrte größer bzw. kleiner Relationen bei den Rohwerten

- E7 Es gibt viele unterschiedliche (nur nicht VP: 14, 16) , teils gegensinnige Ausprägungen.

Auswertung und Ergebnisse zur II. Fragestellung

Von den 37 TeilnehmerInnen haben nur 29 den Teil II. bearbeitet. Manche verstanden die Fragestellung nicht, manchen war sie zu schwierig, manche konmten nicht so recht etwas damit anfangen und einige haben die II. Fragestellung übersehen.

Hier standen methodisch mehrere Fragen im Vordergrund:

1) Welchen Realisierungsgrad sehen die TeilnehmerInnen in den Begriffen denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch und können Sie diese Begriffe entsprechend ordnen (aufsteigend oder absteigend spielte keine Rolle)?

2) Nachdem wir es hier mit echten

empirischen Daten einer richtigen Befragung zu tun haben, überrascht

mich dieses Ergebnis. Denn die Matrix enthält eine lineare Abhängigkeit

(Kollinarität),

was aus dem Eigenwert -0.000000000290900 hervorgeht und nach der Regel,

dass Eigenwerte unter 0.2 als Fast-Lineare Abhängigkeit (Fast-Kollinearität)

interpretiert werden können, eine ebensolche. Wenn alle Begriffe der

Worte denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich,

wahrscheinlich, unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch tatsächlich

im

Kern den Realisierungsgrad enthielten, dann müsste die

Matrix der Korrelationen der Realisierungsgrade eindimensional

sein. Und das hieße, sie dürfte nur einen einzigen großen

Eigenwert enthalten, um die 8 herum, was 80% der Varianz erklären

würde. Wir sehen, das ist ganz eindeutig nicht der Fall.

Mathematisch streng wären 7 Dimensionen anzunehmen,

weil 7 Eigenwerte > 0 sind. Empirisch-praktisch gesehen, könnte aber

wie folgt argumentiert werden: Die ersten vier Eigenwerte schöpfen

84.38% der Varianz aus, so dass man - eingedenk so mancher Fehler dieser

Pilot-Studie - sagen könnte, der Realisierungsgrad besteht aus vier

Dimensionen (in der Sprache faktorenanalytischen Psychologie aus vier Faktoren).

Aber welche könnten das sein? Im Großen und Ganzen

bestehen diese 8 Begriffe der Realisierungsgrade aus zwei großen

Bereichen: Dem Unrealistischen (undenkbar, unmöglich, unrealistisch,

unwahrscheinlich) und dem Realistischen (denkbar, möglich,

wahrscheinlich, realistisch). So betrachtet sollten die Korrelationsmatrizen

der Realisierungsgrade (einmal Skalierung 1-8, einmal -9 bis +9 für

die Wahlen a bis h) zwei große Eigenwerte aufweisen. Das ist mit

einer Varianzausschöpfung von 54,27% zwar der Fall, aber nicht in

der erwünschten Größenordnung (um 80%). Das kann nun an

mehreren Gründen liegen:

- Erstens am grundsätzlich unterschiedlichen Sprachgebrauch und Verständnis der TeilnehmerInnen;

- Zweitens an den gleichabständigen und möglicherweise nicht zutreffenden Zahlenwerten für die 8 Realisierungsgrade;

- Drittens am nicht richtig passenden linearen Korrelationsmodell;

- Viertens an anderen Gründen.

ABC-Eigenwertanalysen - Erste

Ergebnisse

Die Idee ist einfach: Man zerlegt die Korrelationsmatrix in alle möglichen

:-) partiellen Teilmatrizen und schaut, in welchen Partitionen sich Eigenwerte

< 0.20 oder gar gleich 0 finden. Allerdings geht das nur mit relativ

"kleinen" Korrelationsmatritzen, auf meinem Notebook etwa bis zur Ordnung

16, weil man sich sonst in der kombinatorischen Explosion verfängt

und riesige Datensätze erzeugt, die den Arbeitsspeicher sprengen können.

Im vorliegenden Fall ist das kein Problem, weil die Korrelationsmatrix

der Realisierungsgrade mit 8 klein ist.

Im Idealfall findet man sogar ein Paar und könnte

dies dann als eigenwertanalytisch begründete Synonymität interpretieren.

Tatsächlich zeigt sich ein solcher Idealfall in der Sprachstudie.

Eine erste Analyse der Ergebnisse der Eigenwertanalysen der Partitionen

der Korrelationsmatrix der Realisierungsgrade mit Skalierung von -9 bis

+9. ergab nämlich:

- Eigenwertanalyse Partition 3-5

| part: 3 5 .

1 2 4 6 7 8

eig: 1.86474 0.135261 mcor: 0.86473853 0.86473853 |

Erklärung: "part" gibt die Partition an, die betrachtet wird, hier die Variablen 3 und 5. "eig" gibt die Eigenwerte dieser Partition an. Zusätzlich wurden unter "mcor" die multiplen Korrelationen dieser Partition ausgegeben. |

Kommentar: Der Eigenwert 0.135261 < 0.2, also als fast-kollinear

zu bewerten. Zwischen dem Variablenpaar 3 = möglich

und 5 = wahrscheinlkich gibt es eine Fast-Kollinearität, d.h.

überall, wo die Variable 3 und 5 enthalten sind, gibt es mindestens

eine Fast-Kollinearität. Allerdings ist die Korrelation hier negativ

mit r35,II = - 0.8647. In der Skalierungsvariante 1-8 ist die

Korrelation zwar auch mittelstark negativ, aber mit r35,I =

-.666 deutlich weniger (hier ist auch der kleinere Eigenwert mit 0.334

> 0.2, also nicht mehr als fast-kollinear zu bewerten.

Inhaltlich interpretiert bedeutet das, dass in der

Stichprobe der 29 TeilnehmerInnen, die die Aufgabe II. der Realisierungsgrade

bearbeiteten, die Begriffe möglich und wahrscheinlich

als weitgehend gegensätzlich aufgefasst wurden. Ist etwas nur möglich,

so ist es nicht wahrscheinlich und ist etwas wahrscheinlich, ist es weit

mehr als nur möglich. In der Tat kann man möglich

als notwendige - nicht als hinreichende Bedingung - für wahrscheinlich

erachten. Das ist ein interessanter und überraschender sprachpsychologischer

und begriffsanalytischer Befund, der obigen Deutungsansatz

in Frage stellt.

Hinweis: Die vollständige Eigenwert- und Kollinearitätsanalyse

aller Partitionen ist mit einer ABC-Gesamtschau auf einer eigenen Seite

publiziert worden.

Literatur (Auswahl) und Links

- Korrelation.

- Eigenwertanalysen von Korrelationsmatrizen.

- Vollständige Eigenwert- und Kollinearitätsanalyse der Korrelationen der Realisierungsgrade der Sprachstudie 01 mit Gesamtschau nach der ABC-Methode.

- Begriffsanalysen.

- Kollinearität.

- Einzelergebnisse der Sprachstudie: Denkbar, Möglich.

- Dimension, Dimensionalität, Dimensionsanalyse.

- Definition und Definitionen.

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Artefakt künstlich, durch die Konstruktion und die Zahlenzuordnungen bedingt. Alle vier Skalierungen / Skalierungswerte sind aufsteigend geordnet:

Etwas verwirrend kann sein, dass die Ziffern 1-8 einmal als Rangzahlen, zum andern als (gleichabständige) natürliche Zahlen gebraucht werden. Im Graph sind die Rangzahlen klar gekennzeichent durch den Index "r". Bei Rangzahlen sind die Abatäsnde zwischen den Rängen nicht definiert. Streng betrachtet, hätte man daher mit echten statistischen Rangverfahren rechnen müssen und nicht mit dem Bravais- Pearson- Korrelationskoeffizienten rechnen dürfen. Hier sind pragmatische Begründungen noch nachzureichen. .

__

Eigenwerte

einer Korrelationsmatrix sind so etwas wie die Gene, die über die innere Struktur Auskunft geben. Mehr dazu > Eigenwertanalysen (oder hier). Bei Korrelationsmatrizen ist die Eigenwertsumme gleich der Ordnung der Matrix. Eine 2x2 hat also die Eigenwertsumme 2, eine 5x5 Matrix die Eigenwertsumme 5.

Korrelationsmatrizen mit Eigenwerten nahe (<0.2) oder gleich 0 bedeuten eine Regel- oder Gesetzmäßigkeit, von MathematikerInnen lineare Abhängigkeit genannt. Solche Regelhaftig- oder Gesetzmäßigkeiten (Fast-Kollinearitäten) sind natürlich für die Wissenschaft besonders interessant. Insofern war klar, als zwei Fast-Kollinearitäten auftauchten, diese näher unter die Lupe zu nehmen.

Einfache Beispiele für Rohwerte, ihre Korrelationen und Eigenwerte der Korrelationsmatrix:

__

philosophische

Anmerkung

Die unterschiedlichen Grade für Wirklichkeit

und Realisierung sind auch ein großes Thema der Philosophie. Nicolai

Hartmann hat z.B. in seinem Werk Möglichkeit und Wirklichkeit

(1939), S. 39, folgende Reihe gebildet:

Pilot-Studie

Darunter versteht man einen orientierenden Versuch, aus dessen Ergebnissen sich etwa ergibt, ob man den Ansatz vertiefen, erweitern und mit einer größeren Stichprobe durchführen kann oder ob man Veränderungen und Verbesserungen vornehmen sollte.

__

Rangfolgenbildung

Es gibt verschiedene Methoden zur Rangfolgenbildung:

- AN-Methode (Anfang-Nächster): Man sucht einen Anfang, oben oder unten und sucht anschließend den nächsten usw.

- AE-Methode: (Anfang, Ende, dazwischen einordnen) Man sucht Anfang und Ende, von oben oder von unten ausgehend und ordnet die anderen dann ein.

- Systematische-Methode (Einer nach dem andern): Man geht ganz systematisch oder genau vor, beginnt von oben oder unten mit einem beliebigen und wählt dann einen nach dem andern.

Systematische Methode und Anleitung

Die folgende Anleitung ist zwar etwas umständlich, dafür

aber vollständig; sie führt sicher zum Ziel.

- Nehmen Sie einen beliebigen Begriff, z.B. c=möglich.

- Nehmen Sie einen beliebigen weiteren Begriff, z.B. g=realistisch.

- Wählen Sie einen Anfang, wobei Sie "oben" oder "unten" anfangen können. "Unten" anfangen bedeutet, Sie nehmen den Begriff mit dem geringeren Realisierungsgrad nach links und setzen den Begriff mit dem höheren Realisierungsgrad nach rechts. "Oben" anfangen bedeutet, Sie nehmen den Begriff mit dem höheren Realisierungsgrad nach links und setzen den Begriff mit dem geringeren Realisierungsgrad nach rechts. Für unser Beispiel unten anfangen: c=möglich, g=realistisch. In dieser Anordnung unten anfangen hat c=möglich einen geringeren Realisierungsgrad als g=realistisch. Oder für unser Beispiel oben anfangen: g=realistisch, c=möglich. In dieser Anordnung oben anfangen hat g=realistisch einen höheren Realisierungsgrad als c=möglich. Wenn Sie meinen, dass beide Begriffe den gleichen Realisierungsgrad ausdrücken, dann legen Sie die beiden Begriffe übereinander, wobei hier oben oder unten keine Rolle spielt. Ihr Anfang könnte also wie folgt aussehen:

- Nehmen Sie nun einen beliebigen weiteren Begriff heraus, z.B. a=denkbar. Jetzt gibt es vier Möglichkeiten a=denkbar einzuordnen: links von dem Paar, rechts von dem Paar, zwischen das Paar, oder gleich einem der beiden Begriffe in dem Paar. Dann gibt es z.B. folgende Möglichkeiten (nicht alle werden angeführt):

- Nehmen Sie nun von den verbleibenden einen weiteren beliebigen Begriff, z.B. wahrscheinlich. Dann gibt es z.B. folgende Möglichkeiten (nicht alle werden genannt):

- Man fährt so fort, bis man alle Begriffe nach ihrem Realisierungsgrad eingeordnet hat. Nach dem Beispiel ergibt sich dann von unten nach oben:

| unten: | ||||

| oben: | ||||

| gleich: |

| unten | ||||

| unten | ||||

| oben | ||||

| oben | ||||

| gleich | gleich hier nicht

berücksichtigt |

| unten | |||||

| unten | |||||

| unten | |||||

| unten | |||||

| oben | |||||

| oben | |||||

| oben | |||||

| oben | |||||

| gleich | gleich hier nicht

berücksichtigt |

Argumentation für eine Rangfolge

Ansatz: welcher Begriff hat den geringsten, welcher den höchsten

Realitätsgrad? Den geringsten Realitätsgrad hat sicher undenkbar.

Schwieriger ist es, den Begriff mit dem höchasten Realitätsgrad

zu finden. Hier sind die beiden besten Kandidaten realistisch

und wahrscheinlich. Damit wären an dieser Stelle der

Argumentation drei Wahlen möglich, nämlich:

(1)

| undenkbar

_ |

realistisch

wahrscheinlich |

| undenkbar | wahrscheinlich | realistisch |

| undenkbar | realistisch | wahrscheinlich |

Man kann argumentieren: wenn

etwas realistisch ist, dann ist es auch wahrscheinlich, was umgekehrt

nicht im gleichen Maß so gesehen wird, daher die Wahl (2). Wenn beide

nahe beeinander liegen, und man hat sich für realistisch

als den höchsten Realisationsgrad entschieden, dann sollte wahrscheinlich

unmittelbarer Vorgänger werden. Damit wären drei Positionen am

Anfang und Ende bestimmt.

__

Zusammenhaenge

Es gibt viele Arten von Zusamenhängen. Zu

den einfachsten gehören korrelative Zusammenhänge mit den Haupttypen:

positive (r maximal 1), negative (r maqximal -1) und keine Korrelation

(r = 0). Siehe bitte oben > Einfache Beispiele.

Standort: Sprachstudie 01 denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich,

unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch

*

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen.

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Sprachstudie-01 zum Gebrauch und zur realitätsgraduellen Bedeutung der Worte denkbar, undenkbar, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, realistisch, unrealistisch. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/SStudie01/Studie_01.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Sprachstudie 01__Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert: irs 02.09.2018 / 16.06.2018

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

20.09.18 Philosophische Anmerkung.

09.09.18 Einfache Beispiele für Rohwerte, ihre Korrelationen und Eigenwerte der Korrelationsmatrix:

08.09.18 Vervollständigung der Analyse paradox anmutender Ergebnisse.

07.09.18 Analyse paradox anmutender Ergebnisse * Ausformulierung Reihenfolge Realisierungsgrade nach Mittelwerten der Skalierung S1.

06.09.18 Vollständige Eigenwert- und Kollinearitätsanalyse der Korrelationen der Realisierungsgrade der Sprachstudie 01 mit Gesamtschau nach der ABC-Methode.

04.09.18 Link zu den Einzelergebnissen denkbar.

03.09.18 ABC Eigenwertanalyse - erste Ergebnisse.

02.09.18 Erste Beschreibung und Auswertung ins Netz gestellt.

15.06.18 Anlegt nach ersten ergiebigen Pilot-Erhebungen.