(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=02.03.2025 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 08.03.25

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Materiales Definitionsregister der Psychologie und Psychowissenschaften besonders zu Erleben und Erlebnis_ Datenschutz_ Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Materiales Definitionsregister

der Psychologie und Psychowissenschaften

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

»Übersicht Checklisten, Begriffssammlungen, Glossare, Register«

Editorial.

Zusammenfassung-Materiales

Definitionsregister.

Zusammenfassungen

Materiales Definitionsregister Psychologie und Psychowissenschaften wichtigerer

Begriffe des Erlebens, elementarer Dimensionen des Erlebens oder Erlebensklassen

(alphabetisch sortiert):

- Ästhetisch erleben,

Aufmerksamkeit,

Befinden,

Bewusstsein,

Denken

(Hauptseite),

Dissoziation,

Energie,

Erleben,

Fühlen,

Handeln-Machen-Tun;

Körper-Psyche,

Lenken,

Lernen,

Motivfelder,

Phantasieren

(Großanalyse),

Vorstellen,

Wahrnehmen

(Überblick Hauptseite), Werten.

Checkliste definieren.

Zitierstil.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Auf dieser Seite geht es um die Zusammenfassungen der wichtigeren materialen oder inhaltlichen Definitionen des Erlebens in den Monographien, der elementaren Dimensionen des Erleben und der Erlebensklassen. Denken, fühlen, wahrnehmen und andere elementare Dimensionen des Erlebens sind das eine, das Erleben des Denkens, Fühlens und Wahrnehmens ist etwas anderes. Hier geht es wesentlich um das Erleben.

Möglichst genaue Definitionen sind für die Forschung und besonderes für das Beweisen wichtig, denn mit schwammigen und unklaren Begriffen kann man nichts beweisen. Im Alltag hingegen genügen für die Kommunikation ungefähre Bedeutungen. Strenge Definition sind hier weder möglich noch nötig. Gibt es Verständnisprobleme spricht man miteinander und klärt im Dialog. Das reicht im Allgemeinen.

Möglicherweise müssen wir uns in der Psychologie und in den Psychowissenschaften sogar darauf einstellen, dass wir nur über ungefähre Erkenntnisse und ungefähres Wissen verfügen können. Die Entwicklung einer Wissenschaftstheorie des Ungefähren wäre vielleicht gerade für die Psychologie und die Psychowissenschafrten interessant und sinnvoll.

Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name/Wiedererkennung, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Die Referenz wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen sehr leicht. Zwischen Referenzieren und beweisen gibt es eine sehr enge Beziehung. Denn zeigen, dass es einen Definitioinsinhalt in der Welt gibt, ist ja nichts anderes als ein Beweis, den man genauer als Referenzbeweis bezeichnen kann. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

Zusammenfassungen Definitionen wichtigerer Begriffe des Erlebens, elementarer Dimensionen des Erlebens oder Erlebensklassen

- Ästhetisch erleben,

Aufmerksamkeit,

Befinden,

Bewusstsein,

Denken

(Hauptseite),

Dissoziation,

Energie,

Erleben,

Fühlen,

Handeln-Machen-Tun;

Körper-Psyche,

Lenken,

Lernen,

Motivfelder,

Phantasieren

(Großanalyse),

Vorstellen,

Wahrnehmen

(Überblick Hauptseite), Werten.

Die zugrundeliegenden Monographien sind jeweils unter dem Stichwort verlinkt.

_

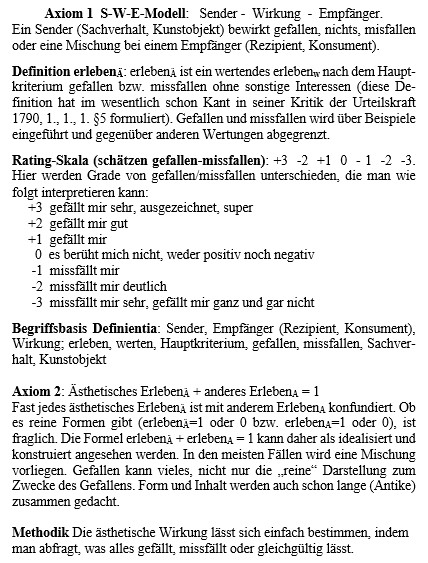

Ästhetisch erleben. > Zusammenfassung ästhetisches erleben. Komprimiertes Modell:

Referenzieren-ästhetisches-Erleben: Ich betrachte den Himmel am 01.03.2025, 15:12 Uhr in Erlangen, Stubenlohstr. 20, Balkon, Blick in den Himmel, unter dem Gesichtspunkt des Gefallens und der Orientierung. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich als den Himmel Erlebender.

- t = 01.03.2025, 15:12 Uhr

- O = Erlangen

- M = Blick in den Himmel vom Balkon aus

- F = wie gefällt mir der Himmel auch im Hinblick auf den anstehenden Spaziergang?

- S = Arbeit am materialen Definitionsregister nach Beschäftigung mit der Referenzierungsseite, kurze Pause

- E = gefällt mir nicht besonders, trist, verhangen, aber noch trocken

- B = Orientierung hinsichtlich des noch anstehenden Spaziergangs. Es ist kein rein ästhetisches Erleben. Rein ästhetisch wäre die Fragestellung: wie gefällt mir der Himmel unabhängig von anderen Interessen (Wetter) und Gesichtspunkten.

- natcode Formel: natcode bewusstes ästhtetisches erleben (natcode ästhetisches erleben (natcode erleben(natcode Himmel)))

- Erleben: wie wird Ästhetisches erlebt? Angenehm, schön, gefällt

- Konfundierung: Ästhetisches Erleben ist ein Werterleben und eingebettet in das Gesamterleben. Ästhetisches Erleben ist immer konfundiert mit dem ästhetischen Sachverhalt. Konfundiert ist es mit der Lenkung der Aufmerksamkeit auf den ästhetischen Sachverhalt und ähnlichen Erinnerungen, die hierdurch hervorgerufen werden können. Es kann auch die Phantasie angeregt werden

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek: "Fazit Die ästhetische und künstlerische Erfahrung ist ein komplexer Prozess, der viele Hirnregionen und Netzwerke umfasst. Sie integriert sensorische, emotionale und kognitive Komponenten und ist stark von individuellen und kulturellen Faktoren geprägt. Die Forschung in diesem Bereich trägt dazu bei, die tiefgreifende Wirkung von Kunst auf den menschlichen Geist und Körper besser zu verstehen."

Aufmerksamkeit.

Definition Aufmerksamkeit Formel: LS(A) => S, in

Worten das Lenkungssystem LS richtet die Aufmerksamkeit A auf den Sachverhalt

S.

Aufmerksamkeit ist mit meinen Mitteln nicht direkt definierbar. Aber

der Begriff lässt sich hinreichend klar mit Prädikatorenregeln,

Beispielen und Gegenbeispielen, einführen und verstehen (>erste

Näherungen). Aus den Beispielen ergibt sich:

| Aufmerksamkeit heißt, seine innere Wahrnehmung - auch äußerer

Wahrnehmungsquellen - auf einen Sachverhalt richten oder lenken,

was an potentiell unendlich vielen Beispielen gezeigt werden kann.

Anmerkung: Diese Definition schließt alle Möglichkeiten ein, die unter Grundbegriffe und Bezeichnungen erfasst wurden, so dass Aufmerksamkeit insbesondere auch mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger absichtlich wie auch nicht bewusst oder unabsichtlich stattfinden kann. Dabei ist die Aufmerksamkeit oft mit anderen Erlebensinhalten oder psychischen Grundfunktionen gekoppelt (konfundiert), wie z.B. dem Lenken (Steuern, Regeln), was die Aufmerksamkeitsforschung sehr erschwert. |

Referenzieren-Aufmerksamkeit Ich richte am 02.03.2025, 13:33 Uhr in der Verwaltung vor dem Computer meine Aufmerksamkeit auf das Thema referenzieren der Aufmerksamkeit. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich, mein gegenwärtigen Erleben.

- t = 02.03.2025, 13:33 Uhr.

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Verwaltung, am Computer.

- M = Aufmerksamkeit lenken, richten auf eben die Aufmerksamkeit. Ich kann meine Aufmerksamkeit ohne Probleme auf dieses oder jenes lenken, aber ich habe kein besonderes erleben dabei, es scheint im wesentlich gegenständliches erlebeng.

- F = Wie beschreibe ich die Fragestellung

- S = Nach dem Abtrocknen und vor dem Spaziergang: ergänzen der Referenzierungsfragen zu den elementaren Dimensionen des Erlebens.

- E = Ich kann die Parameter bearbeiten, indem ich gewünschten Angabe mache.

- B = Es ist wichtig, das Referenzeieren ganz praktisch und konkret durchzuführen, um zu sehen, wie es geht und funktioniert, ob und welche Probleme bei der Bearbeitung aufreten.

- natcode: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Aufmerksamkeit)))

- Neurobiologische Grundlagen nach DeepSeek am 02.03.2025: "Die Aufmerksamkeit ist ein hochkomplexer Prozess, der das Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen und Neurotransmittersysteme erfordert. Die wichtigsten beteiligten Strukturen sind der präfrontale Cortex, der parietale Cortex, der Thalamus und der cinguläre Cortex. Diese Regionen arbeiten in Netzwerken zusammen, um sowohl willentliche als auch reflexive Aufmerksamkeitsprozesse zu steuern. Störungen in diesen Systemen können zu Aufmerksamkeitsdefiziten führen, wie sie z. B. bei ADHS oder nach Hirnverletzungen auftreten." Auf Nachfrage: "Das ARAS ist ein zentrales System für die Regulation von Wachheit, Arousal und Aufmerksamkeit. Es filtert sensorische Reize, aktiviert die Großhirnrinde und interagiert mit höheren Hirnregionen wie dem Thalamus und dem präfrontalen Cortex. Ohne das ARAS wäre keine gezielte Aufmerksamkeit möglich, da es die Grundlage für den Wachheitszustand des Gehirns schafft. Es ist daher ein essenzieller Bestandteil der neurobiologischen Grundlagen der Aufmerksamkeit."

- Erleben: Ob wie man Aufmerksamkeit direkt erlebt ist m.W. noch nicht untersucht. Sie ist ständig im Fluß, von einem Sachverhalt zum anderen. Nach meiner Selbstbeobachtung mekre ich zwar den Wechsel meiner Aufmerksamkeit aber nicht die Aufmerksamkeit selbst. Man erlebt hin und wieder, dass man fahrig ist, den Faden verliert und unkonzentriert ist, aber das dürfte oft auch erschlossen sein und rührt nicht vom Erleben selbst. Man kann mekren, das man "woanders", nicht bei der Sache oder abgedriftet ist. Zum Erleben der der Aufmerksamkeit gibt es noch einiges zu untersuchen.

- Konfundierung: Aufmerksamkeit ist in der Regel konfundiert mit Lenken, weil die Aufmerksamkeit in der Regel auf etwas gerichtet ist, auf etwas hingelenkt wird. Das kann man aber für die frei schwebende Aufmerksamkeit so nicht sagen, sie ist quasi nach allen Seiten offen._

_

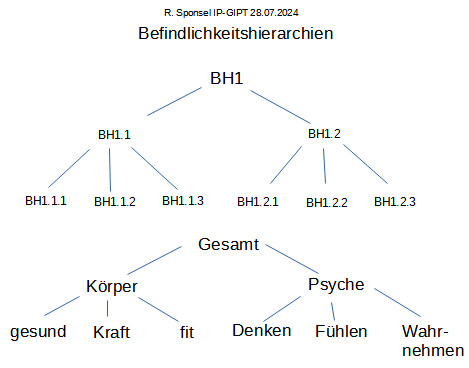

Befinden.

Definition

Befinden ist ein Grundbegriff und direkt nicht definierbar. Er wird aber

über Prädikatorenregeln,

Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend verständlich und nachvollziehbar

eingeführt.

Befinden kann auf unterschiedlichen Bereichen, Ebenen

und Hierarchien gedacht werden:

Anmerkung: Eine empirische Anwendung dieses Modells liefert der

Zuf13-Versuch.

Referenzieren-Befinden X. Stimmung war am tt.mm.jjjj in der Zeit hh.mm von bis hh.mm schlecht. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = X. Stimmung war am tt.mm.jjjj in der Zeit hh.mm von bis hh.mm schlecht.

- t = tt.mm.jjjj in der Zeit hh.mm

- O = an einem bestimmten Ort.

- M = Äußerung, Ausdrucksverhalten.

- F = Wie war die Stimmung von X.?

- S = In welcher Situation?

- E = Schlecht Stimmung.

- B = Die Gründe sind hier nicht bekannt.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Stimmung)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek: "Die neurobiologischen Grundlagen der Stimmung (Mood) sind eng mit der Regulation von Emotionen, Motivation und Verhalten verbunden. Stimmung bezieht sich auf einen länger anhaltenden emotionalen Zustand, der im Gegensatz zu kurzfristigen Emotionen weniger intensiv und spezifisch ist. Die Regulation von Stimmung erfolgt durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen, Neurotransmitter und neuroendokriner Systeme. Hier sind die wichtigsten Aspekte und ihre Lokalisation im Gehirn: ..."

- Erleben: Stimmungen werden direkt erlebt; mit den Gefühlen kann man sie als Elexiere des Erlebens bezeichnen. Man kann die Stimmung als Resultierende sämtliche Affekte (Gefühl, Motivfelder, Empfindungen) ansehen.

- Konfundierung: Die Stimmung ist mit dem Erleben konfundiert und all den Elementen, die die Stimmung erzeugen und aufrechterhalten._

_

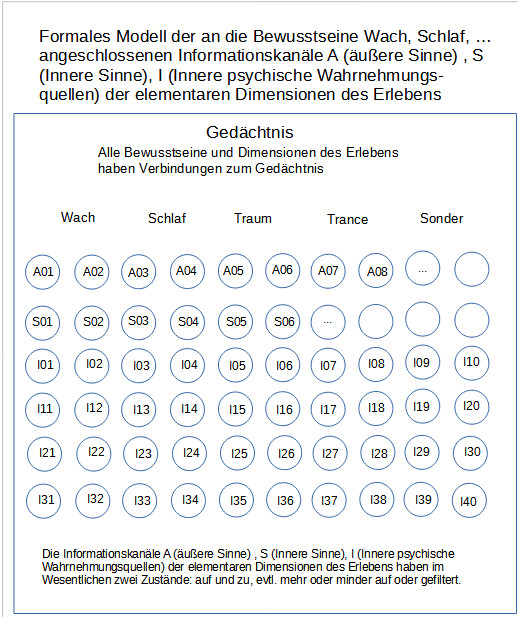

Bewusstsein.

Bewusstsein ist seit Jahrtausenden eine immerwährende Quelle für Unklarheit, Verwirrungen, Auseinandersetzungen und Streit. Dabei liegt durch die Alltagserfahrung jedes Menschen auf der Hand, dass wir von mehreren Bewusstseinen ausgehen müssen, die alle mit dem Gedächtnis verbunden sind, nämlich im Normal- und Regelfall vom Wachsein, Schlaf, Traum, Trance und einigen Sonder- und Übergangszuständen, wodurch sich natürlich die Frage stellt, wie diese Bewusstseine zueinander in Beziehung stehen. Im engeren und üblichen Sinne heißt Bewusstsein der Ort, wo das Erleben erfasst, organisiert und präsentiert ist. Viele BewusstSEINs- und BewusstHEITsfragen werden mit anderen Funktionsbereichen vermengt z.B. dissoziativen Prozessen, was zu weiteren Unklarheiten, Verwirrungen und Missverständnissen führt. Das Definitionschaos in der Psychologie ist unerträglich. Um dem Chaos zu entgehen, empfehlen sich für die Forschung und Beweise strenge Begriffsbezeichnungen. Im Alltag oder in der Psychotherapiepraxis sind genaue Begriffsdefinitionen eher hinderlich, störend und meist auch unnötig. Man kann im Dialog gewöhnlich leicht klären, worum es geht. (Aus der Zusammenfassung Z1)

Definition: Bewusstsein heißt der Ort, wo das Erleben erfasst, organisiert und präsentiert ist. Man kann mindestens fünf Bewustseine unterscheiden: Wach-, Schlaf-, Traum-, Trance- und Sonderbewusstseinszustände. Alle Informationskanale haben Anschluss an die Bewusstseine und das Gedächtnis.

_

Referenzieren-Bewusstsein

Ich bin wach, klar, orientiert und da. Ich bearbeite Referenzieren-Bewusstsein.

Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich bin wach, klar, orientiert und da. Ich bearbeite Referenzieren-Bewusstsein

- t = 03.03.2025, 17:50 Uhr.

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Verwaltung, am Computerarbeitsplatz neben dem Fenster.

- M = Selbstbeobachtung, innere Wahrnehmung, erleben.

- F = Wie steht es im Augenblick um mein Bewusstsein?

- S = Nach dem Spaziergang und den 17 Uhr Nachrichten motiviert an der materialen Definitionsseite weiter zu arbeiten.

- E = wie unter I ausgeführt.

- B = Ausgeruht, Zeit, motiviert.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Bewusstsein)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: Fazit von DeepSeek in "Neurobiologische Grundlagen des Bewusstseins und ihre Lokalisationen im Gehirn: "Das Bewusstsein ist ein hochkomplexes Phänomen, das auf der Integration von Informationen in weit verteilten Hirnnetzwerken beruht. Wichtige Regionen umfassen den Thalamus, den Kortex (insbesondere den präfrontalen und parietalen Cortex), das ARAS und das Claustrum. Theorien wie die Global Workspace Theory und die Integrated Information Theory bieten Rahmenwerke, um die Entstehung von Bewusstsein zu erklären. Dennoch bleibt das Bewusstsein eines der größten Rätsel der Neurowissenschaft, und weitere Forschung ist notwendig, um seine genauen Mechanismen zu verstehen."

- Erleben: Eine klare und Normalforem des Erlebens seines Bewusstseins könnte lauten: ich bin wach, klar, orientiert und da. Bewsusstheitmerkmale: wach, klar, mehr oder minder voll da, getrübt, durcheinander, benommen, benebelt, unscharf, unwirklich (Derealisation), verwirrt, gedömpft.

- Konfundierung: Sämtliche Bewusstseinsinhalte sind miteinander konfundiert insofern sie zusammen auftreten. Man spricht manchmal von der Einheit des Bewusstseins oder des Erlebens. Damit verbunden ist eine Integrationsleistung, die noch nicht abschließend verstanden ist. Voraussetzung dafür ist eine klare und genaue Terminologie. _

Denken (Hauptseite Denken).

Z5-Def-Denken: Definition: Denken ist eine psychologische Grundfunktion und bedeutet geistige Modelle von Sachverhalten bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Begriffsbasis (Definiens): geistiges Modell, Sachverhalt, bilden, zueinander in Beziehung setzen. Als Grundbegriff wäre geistiges Modell nicht definierbar. Aber man kann über Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend klar machen, wie man geistiges Modell verstehen kann. Als elementarstes geistiges Modell kann man einfache Begriffe betrachten. Beispiele für geistige Modelle: Baum, Himmel, Sonne, Mond, Gedanke, ist, oder, auf, ab, Richtung, Angst, Absicht, Urteil, Prädikat, Aussage, Gedächtnis.

Referenzieren-Denken "Ich denke, also bin ich." (Descartes 1641). Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = "Ich denke, also bin ich." (Descartes). Anmerkung: denken wir von Descartes im begrifflichen Sinne von erleben gebraucht, wofür es damals wie später kein eigenen Wort im Lateinischen oder Französischen wie im Deutschen gab.

- t = 1641 veröffentlicht..

- O = Wahrscheinlich in den Niederlanden. Dokumentiert in den "Meditationes" (verschiedene Ausgaben, die erste 1641 in Latein)

- M = Denken bzw. Erleben des Descartes.

- F = Suche nach Gewißheit der eigenen Existenz.

- S = Tiefgreifende Unsicherheit und Zweifel und leidenschaftsschaftliches Erkenntnisstreben.

- E = Descartes meint mit seiner Formel cogito ergo sum die ersehnte Gewißheit gefunden zu haben.

- B = Für Descartes eine sehr bedeutsame und kaum zu überschätzende Einsicht.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode ich denke, also bin ich ...)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek am 03.03.2025: "Fazit Das Denken ist ein hochkomplexer Prozess, der auf der Interaktion zahlreicher Hirnregionen und neuronaler Netzwerke beruht. Der präfrontale Cortex spielt dabei eine zentrale Rolle, aber auch der parietale und temporale Cortex, der Thalamus, die Basalganglien und das limbische System sind entscheidend beteiligt. Die Effizienz des Denkens wird durch Neurotransmitter, neuronale Synchronisation und die Konnektivität zwischen verschiedenen Hirnregionen bestimmt. Die Erforschung dieser Prozesse trägt dazu bei, kognitive Störungen besser zu verstehen und Therapien zu entwickeln."

- Erleben: Denken wir im Allgemeinen und in der Regel nicht besonders erlebt, es ist weitgehend gegenständliches Erlebeng.

- Konfundierung: Konfundiert ist ich denke (erlebe) mit sein, existieren. Die Erkenntnisformel ist eingebettet in einen längeren Denkprozess um das zentrale Thema: wie kann ich sicher, absolut sicher sein, dass ich existiere?

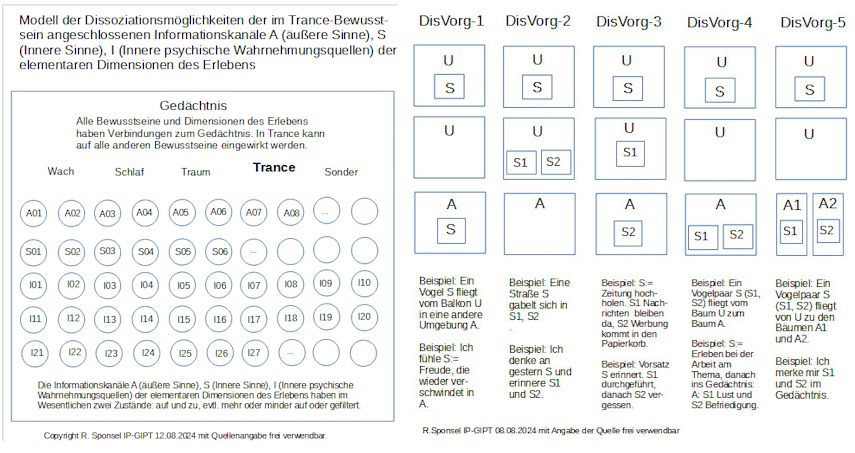

Dissoziation. > Zusammenfassung.

Definition: Die Grundbedeutung der Dissoziation ist trennen, teilen,

spalten, was ununterbrochen ständig stattfindet.

Die Unterscheidung von Innen und Außen, Ich und Nicht-Ich ist

eine wichtige und grundlegende Dissoziation.

Referenzieren-Dissoziation Ich knicke ein Streichholz und habe zwei Teile. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Streichholz.

- t = tt.mm.jjjj, hh.mm.ss

- O = an irgendeinem Ort, z.B. Erlangen, Stubenlohstr. 20, Küche von Rathsmann-Sponsel, am Küchentisch.

- M = Durch Knicken in zwei Teile zerlegt.

- F = Herstellung einer Trennung.

- S = Demonstration, eine Dissoziation solgezeigt, vorgeführt werden.

- E = Gelungen.

- B = Damit liegt ein einfacher Versuch, der jeder durchführen kann, vor.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Streichholz knicken )))

- Erleben: Bei der Durchführung der einfachen Handlung Streichholz knicken gibt es kein besonderes Leben, man tut und beobachtet, so dass im Wesentlichen erlebeng vorliegt.

- Konfundierung: Hier liegt eine besondere Form der Konfundierung vor, nämlich eine Folge von Handlungssequenzen, die zusammengehören, aber nicht zugleich vorkommen, sondern nacheinander._

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek zieht folgendes Fazit: "Die Ausführung einer einfachen Handlung wie das Knicken eines Streichholzes erfordert das Zusammenspiel zahlreicher Hirnregionen und neuronaler Prozesse. Der motorische Cortex, die Basalganglien, das Kleinhirn und der Thalamus spielen dabei eine zentrale Rolle. Die sensorische Rückmeldung und die Feinabstimmung durch das Kleinhirn sind entscheidend für die Präzision der Bewegung. Diese Prozesse verdeutlichen die Komplexität selbst einfacher motorischer Handlungen."

Energie. > Fragebogen zur Energie.

Z3-Definition-Energie: In der Physik definiert man Energie als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das ist etwas ungenau, denn die Energie verrichtet keine Arbeit und ist auch keine Fähigkeit. Um Arbeit zu verrichten braucht man Energie. Energie ist ein Betriebsmittel. Man kann aber analog der Definition in der Physik für die Psychologie einführen: Menschliche Energie heißt ein notwendiges Betriebsmittel für Aktivitäten, wobei man sich darüber im Klaren sein sollte, dass das bloße Vorhandensein des Betriebsmittels Energie für die Ausführung von Aktivitäten nicht reicht. Energie muss auch gerichtet und gelenkt sein und braucht hierfür Wege, Lagerungs- und Verarbeitungsstätten. Diese Definition gibt zwar eine nützliche Orientierung, ist aber doch zu allgemein für die praktische psychologische Arbeit und bedarf weiterer Spezifizierung und Konkretisierung, besonders im Hinblick auf das Erleben.

Referenzieren-Energie22.10.2023

In meiner eigenen Arbeit an diesem Thema merke ich, dass meine Energie

und geistige Verfassung morgens und am Vormittag stärker ist. Nach

4-5 h merke ich, dass es nicht mehr so gut läuft und eine Pause gut

wäre. Im Laufe des Abends merke ich, dass meine Energie für die

geistige Arbeit nachlässt, Darstellung für den 22.10.2023:

Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Wach-Tag-Zeitraum

- O = Erlangen

- M = Innere Wahrnehmung, Introspektion, im zwei Stundentakt

- F = Wie steht es um meine Energie im Tagesverlauf?

- S = Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

- E = Verlaufskurve nach dem subjektiven Ausprägungserlebnissen zu meiner Energie: Morgens und vormittags am stärksten, fällt bis zur Mittagszeit, steigt dann wieder leicht an um ab ca. 16 Uhr zwei mal zu fallen. Es sind subjektive Eindrucks-Schätz- und Mittelwerte. Spannbreite 7-4, von "ziemlich gut" (morgens) bis "unterdurchschnittlich" (Spät-Abends).

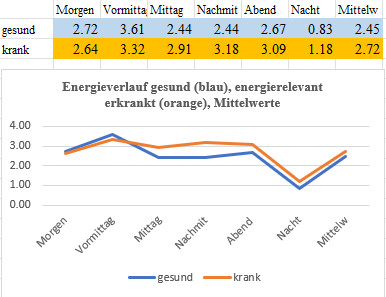

| Anmerkung: Die Mittelwerte im Vergleich gesund (blau) und energierelevant erkrankt (orange) verlaufen anders: Eher Leichtes Morgentief, Anstieg bis Mittags, Abfall gegen Mittag, ÜPlateau Nachmittags und Abfall am Abend zur Nacht hin. Überraschend war, dass die Gesunden (blau markierten) und energierelevant Erkrankten (orange) sich nur wenig unterscheiden und ab Mittag die Kranken sogar höher liegen als die Gesunden. (Quelle) |

|

- B = Erste subjektiv empirische Schätzungen zur Energie im Tagesverlauf, die mit dem gesunden Menschenerstand, dass die Energie im Laufe des Tages und der darin vollbrachten Arbeit bei mir abnimmt.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Energie)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen:

- Erleben:

- Konfundierung: _

_

Erleben. > Signierungen erleben.

Definition-bewusstes-Erleben:

Bewusstes Erleben heißt die innere Wahrnehmung der aktiven Dimensionen

im Bewusstseinsstrom, also der Bewusstseinsinhalte.

Begriffsbasis Definiens : Bewusstes, innere

Wahrnehmung, aktive Dimensionen, Bewusstseinsstrom, Bewusstseinsinhalte.

Es sollte kein Problem sein, die Basisbegriffe wenigstens durch Beispiele

und Gegenbeispiele hinreichend klar einzuführen.

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Beliebiger Mensch, der im Allgemeinen und unter Normalnedingungen über innere Wahrnehmung verfügt.

- t = Lebenszeit.

- O = Beliebige.

- M = Innere Wahrnehmung, Introspektion, befragen.

- F = Sind Sie wach, klar, wissen Sie, dass Sie wach sind, wahrnehmen, denken, fühlen, sich bewegen können?

- S = Beliebiger Wachzustand.

- E = Im allgemeinen wird man eine Bestätigung erhalten durch Angaben auf Fragen.

- B = Es ist wichtig, über den Zustand seines Erlebens Bescheid zu wissen, was man gewöhnlich erst dann merkt, wenn es Funktionsstörungen oder Ausfälle gibt.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode bewusstes erleben)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek am 06.03.2025: "Die neurobiologischen Grundlagen des Erlebens, also der subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen, sind ein zentrales Thema der Neurowissenschaften. Das Erleben umfasst Prozesse wie Bewusstsein, Emotionen, Wahrnehmung, Gedächtnis und Selbstreflexion. Diese Prozesse sind das Ergebnis komplexer Interaktionen verschiedener Hirnregionen und neuronaler Netzwerke. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte und Lokalisationen im Gehirn: 1. Kortex (Großhirnrinde) ... 2. Limbisches System ... 3. Thalamus ... 4. Hypothalamus ... 5. Basalganglien ... 6. Hirnstamm ... 7. Kleinhirn (Cerebellum) ... 8. Neurotransmitter und Neuromodulatoren ... 9. Netzwerke und Konnektivität ... 10. Plastizität ... Fazit Das Erleben ist das Ergebnis der dynamischen Interaktion zahlreicher Hirnregionen und neuronaler Prozesse. Es gibt keine einzelne "Erlebenszentrale" im Gehirn; vielmehr entsteht subjektive Erfahrung durch das Zusammenspiel von sensorischer Verarbeitung, emotionaler Bewertung, kognitiver Integration und Gedächtnisprozessen. Die genaue Lokalisation und die zugrundeliegenden Mechanismen sind Gegenstand intensiver Forschung und noch nicht vollständig verstanden.""

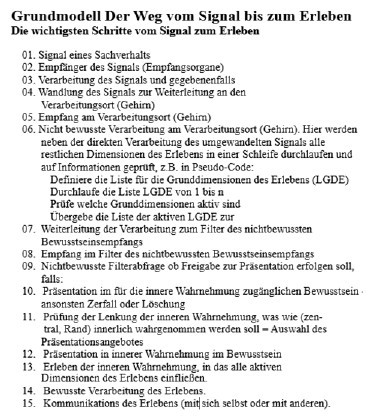

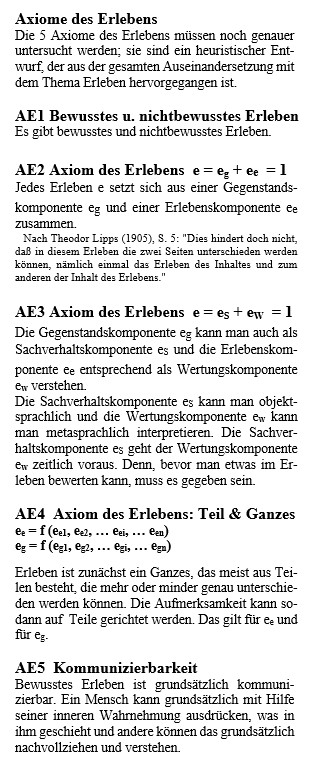

- Erleben: Erleben ergibt sich aus direkter und unmittelbarer innerer Wahrnehmung. Es setzt sich aus einer gegenständlich-sachlichen (erlebeng) und einer eigentlichen Erlebenskomponente (erlebene) zusammen > Axiom 2. Vom Signal bis zum bewussten Erleben ist es genau betrachtet ein weiter Weg, der in der Regel so blitzschnell zurückgelegt wird, dass es meist nicht bemerkt wird (Gleichzeitigkeitsillusion). > Grundmodell.

- Konfundierung: Erleben besteht gewöhnlich aus vielen Elementen oder elementaren Dimensionen des Erleben, die zusammen auftreten, also miteinander konfundiert sind. Die sog. Einheit des Bewusstseins oder besser des Erlebens ist eine ziemliche Integrationsleistung. __

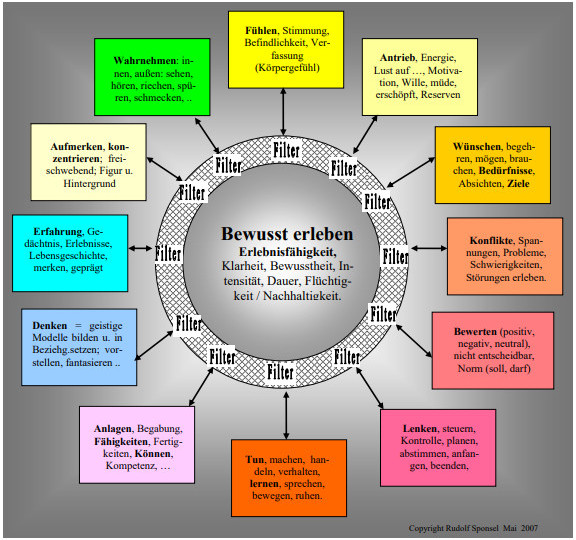

Sprachlich paradoxe Stolpersteine nichtbewusster Prozesse im Bewusstsein. Die Sprache suggeriert uns, dass das Geschehen im Bewusstsein, weil es ja auch so heißt, bewusst ist. Das trifft aber nur für die Bewusstheit zu, nicht für das das, was wir Bewusstsein nennen. Im Bewusstsein gibt es viele Filter, wie die Übersichtsgraphik unten illustriert.

|

|

__

_

Fühlen. > Fühlfragebogen.

Die Gefühle sind das Herz- und Filetstück der Erlebensforschung. Man kann durchaus sagen: wer fühlt, der lebt.

Auf dem Weg zu einer Definition des menschlichen Fühlens

Auszugehen ist vom Erleben. Gefühle werden erlebt. Aber sie sind

eingebettet in ein Gesamterleben. Es fragt sich daher, wie man in dem Gesamterleben

die Gefühle fühlen und erkennen kann. Ein erkanntes Gefühl

ist kein "reines" Gefühl, sondern mit anderen elementaren Dimensionen

des Erlebens vermischt, insbesondere mit kognitiven Interpretationen. Ein

besonderes Abgrenzungs- und Unterscheidungsproblem gibt es zu den Stimmungen

(überdauernde Resultanten der Gefühle?) und zu den physiologischen

Erregungen und den biologischen Grundlagen der Gefühle (natcodes):

erleben (natcode erleben (natcode Gefühl G)).

Ein Gefühl ist das, was sich im Erleben einstellt,

wenn man einer Situation ausgesetzt ist, die Gefühle erzeugen soll

(>

Phänomenologie der Gefühle).

Die Erzeugung oder Bereitstellung von Fühlerlebnissen führt aber

nicht zu einer Definition, sondern zu einem Kennenlernen, wie sich Gefühle

anfühlen, also zu subjektiven Gefühlseindrücken, die für

die praktische Definition der Gefühle als ein wichtiges Merkmal für

eine Gefühlsprädikation gebraucht werden. Mehrere oder gar viele

unterschiedliche Beispiele zu Fühlerlebnissen führen in der Regel

zu einem klaren Erlebensverständnis des Fühlens.

Für typische, wichtigere oder häufig auftretende

Gefühle hält die Sprache Gefühlsworte bereit, wobei man

sich stets darüber im Klaren sein muss, dass ein Gefühlswort

nur der Name für ein Gefühl ist und nicht das Gefühl selbst.

_

Definition des menschlichen Fühlens.

Fühlen ist ein psychologischer Grundbegriff, der nicht direkt

definierbar ist. Aber man kann sich dem jeweils subjektiven Erlebensverständnis

des Fühlens ziemlich genau nähern. Hierbei sind unterschiedliche

Beispiele (Gefühlsworte, Gesichtsausdrücke, Körperhaltung,

Gesten, Filmsequenzen) und Gegenbeispiele wahrscheinlich hilfreich.

Praktische Definition des Fühlens [vorläufig]

Fühlen liegt genau dann vor, wenn eine elementare Dimension des

Erlebens den subjektiven Eindruck des Fühlens hervorruft, eine Wertigkeit

zeigt und eine Ausprägung hat.

Prüfbare Kriterien für das Fühlen und Gefühlserleben

[noch

zu prüfen]

Erste Überlegungen, welche Kriterien für die elementare Dimension

I05 Fühlen, Gefühle des Erlebens gelten könnten führten

zu:

- Subjektiver Eindruck des Fühlens

- Wertigkeit (positiv z.B. angenehm, negativ, z.B unangenehm)

- Ausprägung (Intensität, Stärke)

Hier ist nun als erstes zu prüfen, ob die drei Kriterien tatsächlich

geeignet sind, die elementare Dimension I05 Fühlen, Gefühle des

Erlebens von allen anderen zu unterscheiden und damit die gegebene praktische

Definition des Fühlens beibehalten werden kann. Dies erfordert eine

detaillierte Vergleichsanalyse der elementaren Dimensionen des Erlebens.

Lit

zu natcodes von Gefühlen.

Referenzieren-Fühlen X. freute sich am tt.mm.jjjj in der Zeit hh.mm von bis hh.mm über eine Bewertung seines Chefs. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = X. Als Träger der Freude wird eine Person genannt. Genau betrachtet sitzt die Freude im Gehirn

- t = tt.mm.jjjj in der Zeit hh.mm

- O = Beliebiger Ort, an dem sich X. zum Zeitpunkt seiner Reaktion aufhält.

- M = Innere Wahrnehmung von X.

- F = Reaktion von X. auf die positive Bewertung seines Chefs.

- S = Bewertung durch den Chef.

- E = Freude erleben.

- B = Man freut sich im Allgemeinen über positive Bewertungen.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Freude)))

- Erleben: Freude ist ein grundlegende Gefühl, das fast alle Menschen kennen dürften. Es hat aufgrund seiner Bedeutung und Verbreitung einen eigenen Namen, aber das Erleben der Freude kann nur schwer beschrieben, nur umschrieben werden - das allerdings ziemlich gut.

- Konfundierung: Freude sollte mit einem Auslöser und Grund (>Kausalität) konfundiert sein. _

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek am 06.03.2025: "Freude ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Neurotransmittern (insbesondere Dopamin, Serotonin und Endorphinen), Hirnregionen (wie Nucleus accumbens, Amygdala und präfrontaler Kortex) und neuronalen Netzwerken (z.B. dem mesolimbischen Belohnungssystem). Sie wird durch positive Erfahrungen, soziale Interaktionen, körperliche Aktivität und kognitive Bewertungen ausgelöst und aufrechterhalten. Die neurobiologischen Grundlagen der Freude zeigen, wie eng Emotionen, Kognition und körperliche Prozesse miteinander verknüpft sind." Ergänzungsfrage: "Fazit Das Erleben von Freude ist ein multidimensionaler Prozess, der neurobiologische, kognitive, körperliche und soziale Aspekte umfasst. Es ist durch eine positive Valenz, körperliche Empfindungen, zeitliche Dynamik und kontextabhängige Bewertungen gekennzeichnet. Die bewusste Wahrnehmung und Reflexion der Freude spielen eine zentrale Rolle, ebenso wie die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen, in denen Freude erlebt wird. Diese Merkmale machen Freude zu einer der grundlegendsten und bereicherndsten menschlichen Emotionen." Ergänzungsfrage: "Fazit Erregung und physiologische Parameter sind wesentliche Merkmale des Erlebens von Freude. Sie umfassen Veränderungen in der Herzfrequenz, Atmung, Muskelaktivität, Hormonausschüttung und Hautleitfähigkeit, die durch das autonome Nervensystem und das endokrine System vermittelt werden. Diese körperlichen Reaktionen sind nicht nur Begleiterscheinungen der Freude, sondern tragen aktiv zum emotionalen Erleben bei und können es sogar verstärken. Damit sind sie ein integraler Bestandteil der ganzheitlichen Erfahrung von Freude."

_

Handeln-Machen-Tun.

Zusammenfassung

Z1-Handeln-Machen-Tun-Verhalten-Lassen

(HMTV-L) Handeln, Machen, Tun,

Verhalten und Lassen können als Begriffsfeld, Kürzel HMTV-L,

aufgefasst werden (analog >Motivfeldbegriffe).

Auf der ontologischen Ebene entspricht das grob Sein und Nichtsein, genauer

Geschehen und Nicht-Geschehen.

Z2-HMTV-L

wirken als unvollständige Grundbegriffe,

weil bei den Worten die nähere Bestimmung fehlt, was man macht, tut

oder lässt.

Z3-Prädikatorenregeln,

Beispiele und Gegenbeispiele für HMTV-L, z.B. abwaschen,

anfangen, aufhören, aufmachen, aufstehen, gehen, hinsetzen, hinlegen,

pausieren, weiter machen, zumachen oder nicht für lassen. Wer abwäscht,

macht etwas. Wer es nicht tut, lässt etwas sein.

Z4-Definition

HMTV

kann man über Prädikatorenregeln und Beispiele einführen

(>Z3). Im Allgemeinen gibt es bei

HMTV einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende.

Z5-Merkmale-der-Tunfeldbegriffe:

HMTV-L kann mehr oder minder bewusst sein. Das haben manche zum Anlass

genommen, das Handeln von Verhalten abzugrenzen, indem man Handeln Bewusstheit

und Absicht zuschrieb.

- Z5.1 bewusst - mehr oder minder bewusst - nichtbewusst (instinktiv, intuitiv)

- Z5.2 Absichtlich, gewollt (Motivfeld) - unabsichtlich, quasi wie von selbst

- Z5.3 automatisches HMTV-L

- Z5.4 halbautomatisches HMTV-L

- Z5.5 gewohnheitsmäßiges, geübtes, routiniertes HMTV-L

- Z5.6 aufmerksames, konzentriertes HMTV-L - unaufmerksames, unkonzentriertes HMTV-L

- Z5.7 gleichgültiges, mechanisches HMTV-L - interessiertes, motiviertes HMTV-L

- Z5.8 angenehmes HMTV-L - unangenehmes HMTV-L

- Z5.9 schönes HMTV-L - unschönes HMTV-L

- Z5.10 lustvoll, befriedigend, mit Genuss (Flow) HMTV-L - unlustvoll, unbefriedigend, genusslos HMTV-L

- Z5.11 leicht, mühelos, wie von selbst HMTV-L - anstrengend, Überwindung fordernd, schwierig HMTV-L

- Z5.12 unwillig, widerstrebend HMTV-L - interessiertes, motiviertes HMTV-L

- Z5.13 keine Lust, kein Interesse, kein Motivfeld HMTV-L - Lust, Interesse, motiviert HMTV-L

- Z5.14 nützlich, wichtig, notwendig HMTV-L - nutzlos, unwichtig, nicht notwendig HMTV-L

- Z5.15 ...

Z6-HMTV-L-Forschung: Das

ist ein riesiges und kaum überschaubares Feld, weil das gesamte Alltagsleben

und insbesondere die Arbeitswelt berührt sind. In der Psychologie

spielen z.B. Handlungstheorie, Verhaltenstheorie (z.B. Kaminski), Verhaltenstherapie,

Lernen, Lerntheorie (insbesondere auch die behavioristische) eine wichtige

Rolle. Wenn die Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten

definiert wird, dann sollte das auch in Gesamtdarstellungen zum Ausdruck

kommen. So wenig wie es einen Fachbereich ERLEBEN gibt, so wenig gibt es

auch einen Fachbereich VERHALTEN. Ich schlage vor, dies künftig zu

ergänzen.

Z-Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Erleben

von Handeln, Machen, Tun, Verhalten ist eine sehr große und sehr

wichtige Dimension des Erlebens, weil man sehr viel Unterschiedliches machen,

tun oder lassen und damit auch erleben kann. Das Begriffsfeld macht im

Alltag der zwischenmenschlichen Kommunikation in der Regel keine Probleme.

Im Gegenteil, die Tatsache, dass das Begriffsfeld weitgehend direkt beobachtbar

ist, hilft vielfach bei der Begriffsklärung und nicht selten wird

zur Klärung von operationalen Begriffen das Begriffsfeld Handeln,

Machen, Tun, Verhalten oder Lassen herangezogen. Schwieriger wird es (1)

nur im Mikrobereich, wenn handeln, machen, tun, verhalten quasi unmerklich

geschieht (z.B. Pendelversuch Carpenter 1842); (2) wenn die Zeitintervalle

sehr kurz sind; (3) wenn es um wissenschaftliche Genauigkeit geht, z.B.

bei akademischen Unterscheidungen zwischen handeln und verhalten; (4)

wenn es um Kombinationen der Dimensionen des Erlebens geht, z.B. einerseits,

wenn Erleben als Tun und andererseits das Erleben des Tuns betrachtet wird

(>Lenken).

Referenzieren-Handeln-Machen-Tun-Lassen Am Samstagabend, 01.03.2025, ca. 19:30-19.40 Uhr habe ich in zwei Tranchen unser abgewaschenes Geschirr vom Abendessen abgetrocknet. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = 01.03.2025, ca. 19:30-19.40

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Qohnung 1. Stock, Küche, Spülbecken.

- M = Selbstbeobachtung.

- F = Verhalten, gemacht am angegebenen Ort.

- S = Nach dem Essen, sauber machen.

- E = Gemacht, durchgeführt.

- B = Sinnvoll und nötig, aber auch kommunikativ und partnerschaftlich.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode abtrocknen)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek am 03.03.2025: "Fazit Die Ausführung einer einfachen Handlung wie das Knicken eines Streichholzes erfordert das Zusammenspiel zahlreicher Hirnregionen und neuronaler Prozesse. Der motorische Cortex, die Basalganglien, das Kleinhirn und der Thalamus spielen dabei eine zentrale Rolle. Die sensorische Rückmeldung und die Feinabstimmung durch das Kleinhirn sind entscheidend für die Präzision der Bewegung. Diese Prozesse verdeutlichen die Komplexität selbst einfacher motorischer Handlungen."

- Erleben: Achtsame Grundeinstellung zum Abtrocknen. (>Satipatthana Meditation)

- Konfundierung: Mit dem Abtrocknen sind zahlreiche elementare Dimensionen des Erlebens im Ablauf konfundiert: Aufmerksamkeit, Lenken, Wahrnehmen, das Geschirr sehen, erkennen, greifen, mit dem Handtuch trocknen, abstellen auf dem Küchentisch, _

_

Körper-Psyche. > Zusammenfassung körperlich oder psychisch?

Z-Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4. Seit Jahrtausenden unterscheidet man zwischen körperlich und psychisch. Vom natürlichen und normalen Erleben her war für die meisten Menschen klar, dass das, was sie erleben, denken, erinnern, wünschen, wollen, mögen, vorstellen, phantasieren, ... nicht körperlich, sondern eben psychisch ist. Aber Erleben, meinen, Gewohnheiten oder Traditionen sind keine wissenschaftlichen Argumente. Es scheint heute im Sinne der Identitätstheorie so, als ob auch das psychische Geschehen eine körperliche, biologische Basis hat, wie wir es mit dem Kunstwort natcode ausdrücken; entscheidende Beweise liefert die Hypnose. Das Psychische ist eine besondere Erscheinungsform des Körperlichen und ist an den Körper gebunden. Ohne einen lebendigen, funktionsfähigen Körper gibt es keine Psyche. Über weite Strecken gibt es keine Probleme, das Geschehen nach körperlichen oder psychischen Quellen zu klassifizieren. Es gibt aber auch Erleben, das unklar und mehrdeutig ist oder beiden Bereichen zugeordnet werden kann. Die beiden praktischen Hauptkriterien sind: 1. der subjektive Eindruck und die Intuition; 2. ob dem Erleben ein körperlicher Ort zugeordnet werden kann. 3. Falls entsprechende Daten vorliegen, kann auch der Ort der Hirnaktivität Hinweise geben, so spricht z.B. Aktivität in der Amygdala dafür, dass Emotionales, Gefühle, Affektives erlebt wird.

Definitionsansatz

| Kriterien

für psychisch

Eindruck oder intuitiv, es ist psychisch Empfindungen oder Erlebnisinhalte können keinem körperlichen Ort zugeordnet werden Kriterien

für körperlich

|

Referenzieren-Körper-Psyche Ich fragte mich öfter u.a. bein Spaziergang wie es um meine körprliche und psychische Energie bestellt ist (EB34, EB36, EB37, EB38, EB41, EB48, EB50, EB56, EB58, EB59). Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = nicht näher bestimmt

- O = nicht näher bestimmt

- M = Innere Wahrnehmung, Selbstbeobachtung, spüren

- F = Erfassen und unterscheiden der Ausprägung körperlicher und psychischer Energie

- S = Meist beim Spaziergang, Kiesertrainung oder einfach so nach Einfall

- E = Ich konnte fast immer sagen, wie es um meine körperliche und psychische Energie meinem Ein druck nach bestellt war.

- B = Explorieren, erforschen wie es um mein Unterscheidungsvermögen körperlich und psychische Energie steht.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Körper-Psyche)))

- Erleben: Körper und Psyche wird einerseits als Einheit erlebt und gewöhnlich auch nicht hinterfragt. Andererseits ist die Trennung von körperlich und psychisch für die meisten Menschen ganz natürlich und selbstverständlich.

- Konfundierung: _

natcode Neuorobiologische Grundlagen: > Identitätstheorie von Leib und Seele; > natcode Register. Frage an DeepSeek am 06.03.2025: "Fazit Die Unterscheidung zwischen Körper und Psyche ist aus neurobiologischer Sicht nicht absolut, da beide durch komplexe Interaktionen im Gehirn vermittelt werden. Spezifische Hirnregionen wie die Insula, der anteriorer cingulärer Cortex, der präfrontale Cortex und das Default Mode Network spielen eine zentrale Rolle bei der Integration körperlicher und mentaler Prozesse. Diese Regionen ermöglichen es uns, körperliche Zustände wahrzunehmen, Emotionen zu erleben, Selbstreflexion zu betreiben und ein kohärentes Selbstbild zu entwickeln. Die enge Verflechtung von Körper und Psyche zeigt, dass beide Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind."

_

Lenken (steuern, regeln) > Heilmittel Lenken.

Z1-Kurzdefinition.

Lenken (Steuern, Regeln) heißt einen Verlauf bestimmen. Zum Begriffsumfeld.

_

| Z2-Forschungslage: Lenken (Steuern, Regeln) spielt als eigenes Fachthema eine geringe und bezüglich Erleben und Erlebnis des Lenkens (Steuerns, Regelns) gar keine Rolle in der Psychologie. Wie eingangs ausgeführt gibt es zu Lenken (Steuern, Regeln) bei der Deutschen Gesellschaft für Psychologie keine Fachgruppe und damit keinen Fachbereich zu Lenken (Steuern, Regeln). Hier ist in der Geschichte und Organisation der Psychologie bis heute grundlegend etwas schief gelaufen. Das gilt auch für die große dominante Schwester der Deutschen Gesellschaft für Psychologie: die APA. Auch in deren 54 Departments (Abruf 10.06.2024) gibt es keines für Lenken (Steuern, Regeln). Das ist der grundlegende Aspekt. Der hier besonders interessierende Aspekt, Erleben und Erlebnis des Lenkens (Steuerns, Regelns) spielt so gut wie überhaupt keine Rolle, daher wird sich meine Materialienanalyse darauf beschränken müssen, zu zeigen, dass Erleben und Erlebnis des Lenkens in den betrachteten Werken nicht thematisiert wird. Methodisch ist das insofern interessant, indem ein "Nichts", ein Nicht-Vorkommen zu belegen ist. |

Referenzieren-Lenken Ich lenke am 07.03.2025, 10:43 Uhr, meine Aufmerksamkeit auf das Thema lenken (steuern, regeln) und bearbeite zunächst die Referenzierungen, Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = 07.03.2025, 10:43

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Wohnung, Verwaltung, Computerarbeitsplatz neben dem Fenster.

- M = Innere Wahrnehmung, Introspektion,

- F = Was tue ich jetzt?

- S = Vor dem Kiesern, warten auf das Schnippeln in der Küche.

- E = Durchführung.

- B = Ein Referenzierungsbeispiel für Lenken (steuern, regeln).

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Lenken)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: ChatGPT (24.06.2024): "Ja, im menschlichen Körper gibt es zentrale Strukturen, die eine Hauptrolle bei der Steuerung und Regelung von Körperfunktionen spielen. Diese zentrale Rolle wird vor allem vom Gehirn und insbesondere vom Hypothalamus eingenommen, wobei auch andere Hirnareale und das Rückenmark beteiligt sind. Hier sind die wichtigsten zentralen Strukturen: 1. Hypothalamus ... 2. Hirnstamm... 3. Großhirn (Cerebrum)... 4. Kleinhirn (Cerebellum) ... 5. Rückenmark. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine einzelne "Zentrale" gibt, sondern ein Netzwerk zentraler Strukturen, die in enger Zusammenarbeit die Steuerungs- und Regelungsfunktionen im menschlichen Körper sicherstellen. Der Hypothalamus spielt dabei eine besonders wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen dem Nervensystem und dem endokrinen System, während das Gehirn als Ganzes und das Rückenmark weitere wesentliche Aufgaben übernehmen."

- Erleben: Überwiegend gegenständliches erlebeng, das im allgemeinen nicht besonders bemerkt wird, wir lenken meist automatisch.

- Konfundierung: Mit Aufmerksamkeit (gerichteter und verdichteter = Konzentration), Denken, Schreiben. _

DeepSeek am 07.03.2025: "Die Neurobiologie befasst sich mit den grundlegenden Mechanismen, wie das Gehirn und das Nervensystem Funktionen wie Lenkung, Steuerung und Regelung von Verhalten und physiologischen Prozessen ermöglichen. Diese Prozesse basieren auf komplexen neuronalen Netzwerken und spezialisierten Gehirnregionen. Hier sind die Grundlagen und die Lokalisationen im Gehirn: 1. Grundlagen der Lenkung, Steuerung und Regelung Lenkung (Steuerung): Bezieht sich auf die gezielte Beeinflussung von Verhalten oder physiologischen Prozessen, oft durch bewusste Entscheidungen oder externe Reize. Regelung: Beschreibt die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustands (Homöostase) durch Rückkopplungsmechanismen. Das Gehirn vergleicht Soll- und Ist-Werte und passt die Aktivität an, um Abweichungen zu korrigieren. Diese Prozesse beruhen auf: Sensorische Inputs: Informationen aus der Umwelt oder dem Körper werden über Sinnesorgane aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet. Integration: Das Gehirn verarbeitet die Informationen und trifft Entscheidungen. Motorische Outputs: Das Gehirn sendet Signale an Muskeln oder Drüsen, um eine Reaktion auszulösen. 2. Lokalisationen im Gehirn Verschiedene Gehirnregionen sind an der Lenkung, Steuerung und Regelung beteiligt: a) Großhirn (Cerebrum)Präfrontaler Cortex ... Motorischer Cortex ... Somatosensorischer Cortex ... b) Basalganglien ... c) Kleinhirn (Cerebellum) ... d) Thalamus... e) Hypothalamus ... f) Hirnstamm ... g) Limbisches System ... 3. Neurotransmitter und Regelkreise ... 4. Beispiele für Regelungsprozesse ... Fazit Die Lenkung, Steuerung und Regelung im Gehirn basieren auf einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen und neuronaler Netzwerke. Jede Region hat spezifische Funktionen, die zusammen eine präzise Kontrolle von Verhalten und physiologischen Prozessen ermöglichen."

Das ICH als Lenkungszentrale ist nach den obigen KI-Ausführungen weiterhin neurobiologisch ungeklärt. ChatGPT am 24.06.2024: "Zusammenfassung Während das "Ich" kein physisches Organ ist, kann es als eine emergente Eigenschaft des Gehirns betrachtet werden, die aus der komplexen Interaktion verschiedener neuronaler Netzwerke und kognitiver Prozesse entsteht. Es dient als eine zentrale Instanz, die Informationen verarbeitet, Entscheidungen trifft und Verhalten steuert und reguliert. In diesem Sinne kann man das "Ich" metaphorisch als eine Art Steuerungs- und Regelungsorgan des Menschen betrachten."

| Positives Lernen liegt vor, wenn durch dabei sein und Erfahrung oder

durch Aktivität etwas, was im Erleben oder Verhalten nicht da war,

nun da ist, angeeignet oder erworben wurde. Negatives Lernen liegt vor,

wenn etwas, was im Erleben oder Verhalten da war, ist nicht mehr

oder nicht mehr so stark oder so oft da ist.

Negatives Lernen hat zwei Hauptaspekte: Unerwünschtes loswerden wollen oder nachlassen eines Gelernten. Das wird gewöhnlich auch als vergessen bezeichnet. Anmerkung: Spricht man von Lernen, so ist das eine unvollständige Bestimmung ähnlich wie beim Sprechen vom Denken oder Wahrnehmen. Denn das WAS bleibt in diesen unvollständigen Bestimmungen offen. Man lernt immer etwas Bestimmtes wie man man immer etwas Bestimmtes denkt oder wahrnimmt. |

Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Lernen ist ein sehr wichtiger und bedeutender Grundbegriff der Psychologie und Pädagogik, der nicht einfach zu definieren ist, was an der extremen Vielfalt dessen liegt, was man lernen kann als auch an der Art und Weise wie man lernen kann und lernt. Neben der Wahrnehmung dürfte Lernen zu den mit am besten erforschten elementaren Dimensionen des Erlebens gehören. Die Lernforschung hat weite Teile des 20 Jahrhunderts beherrscht und verdankt dem amerikanischen Behaviorismus viel. Kurz-Definition: Lernen heißt, dass durch Erfahrung (einfach Dabei sein) oder Aktivitäten mehr oder minder nachhaltige Änderungen des Erlebens und Verhaltens zustande kommen. Änderungen betreffen sowohl Aneignungen als auch Loswerden (verlernen, löschen, Exstinktion). Spricht man von Lernen, so ist das eine unvollständige Bestimmung ähnlich wie beim Sprechen vom Denken oder Wahrnehmen. Denn das WAS bleibt in diesen unvollständigen Bestimmungen offen. Man lernt oder verlernt immer etwas Bestimmtes wie man man immer etwas Bestimmtes denkt oder wahrnimmt. Lern-Erleben: Lernen ohne Erleben; Lernen ganz von selbst (ohne bewusstes eigenes Zutun); Lernen als erlebeng (ich weiß oder merke, dass ich lerne); leicht; angenehm; zügig, flutscht; gelingend; erfolgreich; komme voran; liege im Plan; anstrengend; mühsam; tue mich schwer; unerfreulich; zäh; kostet Kraft, Überwindung; lernen wider Willen; lernen, weil ich es muss; Stolz; Genugtuung; Befriedigung; Zufriedenheit; Tüchtigkeitsgefühl; Kompetenzgefühl (können, fähig sein), ... Konfundierung: In der Regel lernt der ganze Mensch mit seiner Befindlichkeit und Geschichte in einer ganzen Lebenssituation. Mit dem Lernen sind daher zugleich viele andere Faktoren dabei, die das Lernen mehr oder minder beeinflussen können. Damit stellt sich dann immer die Frage, was der Anteil des Lernens ist und was auf andere Faktoren zurück gehen könnte.

Referenzieren-lernen Seit August 2022 habe ich versucht, mehr über das Erleben zu lernen. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Seit August 2022.

- O = Erlangen, vor allem daheim, im Kontakt mit FragebogenbearbeiterInnen, unterwegs.

- M = Eigenes und fremdes Erleben untersuchen (Experimente, die jeder selbst durchführen kann), Introspektion, Exploration, denken, lesen, Erlebensanalysen.

- F = Viele Fragen, Methoden, Ideen zum Erleben entwickelt.

- S = Forschungssituation.

- E = Viele Internetseiten zum Thema geschrieben und am 26.11.2024 das Buch Psychologie des Erlebens veröffentlicht.

- B = Das Erleben ist bislang in der Psychologie nicht als ein Forschungsmittelpunkt verstanden und realisiert worden, obwohl die übliche Definition der Psychologie lautet, daass sie die Wissenschaft von Erleben und Verhalten sei. Es gab bis zu meinem Buch noch keine Monographie zum Erleben.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode lernen über das Erleben)))

- Erleben: Lernen ist meist erlebeng. Wenn Probleme geklärt oder gelöst wurden stellt sich auach erlebene ein. (>Erlebenberichte).

- Konfundierung: In der Regel lernt der ganze Mensch mit seiner Befindlichkeit und Geschichte in einer ganzen Lebenssituation. Mit dem Lernen sind daher zugleich viele andere Faktoren dabei, die das Lernen mehr oder minder beeinflussen können. Damit stellt sich dann immer die Frage, was der Anteil des Lernens ist und was auf andere Faktoren zurück gehen könnte._

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek am 07.03.2025: "Die neurobiologischen Grundlagen des Lernens umfassen eine Vielzahl von Prozessen und Strukturen im Gehirn, die an der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und Abrufung von Informationen beteiligt sind. Diese Prozesse sind eng mit der Plastizität des Gehirns verbunden, also der Fähigkeit des Nervensystems, sich in Reaktion auf Erfahrungen und Umweltreize zu verändern. Im Folgenden werden die wichtigsten neurobiologischen Grundlagen des Lernens und ihre Lokalisationen im Gehirn beschrieben: 1. Neuronale Plastizität ... 2. Hippocampus .... 3. Amygdala ... 4. Neocortex ... 5. Basalganglien ... 6. Cerebellum (Kleinhirn) ... 7. Neurotransmitter und Neuromodulatoren (Glutamat: Der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter, der an der synaptischen Plastizität und der Langzeitpotenzierung beteiligt ist. GABA: Der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter, der die neuronale Erregbarkeit reguliert. Dopamin: Spielt eine wichtige Rolle bei der Belohnungsverarbeitung und der Verstärkung von Lernprozessen. Dopaminerge Signale aus dem mesolimbischen System (z.B. dem ventralen tegmentalen Areal) modulieren die Aktivität in verschiedenen Gehirnregionen, einschließlich des präfrontalen Cortex und der Basalganglien. Acetylcholin: Wichtig für Aufmerksamkeit und Gedächtnisbildung, insbesondere im Hippocampus und Neocortex. Serotonin: Beeinflusst Stimmung, Emotionen und kognitive Prozesse, die für das Lernen relevant sind.) 8. Neurogenese ... 9. Funktionelle Netzwerke: Lernen und Gedächtnis beruhen auf der Aktivität von funktionellen Netzwerken, die verschiedene Gehirnregionen miteinander verbinden. Diese Netzwerke umfassen beispielsweise das Default-Mode-Netzwerk (DMN), das bei Ruhe und Selbstreflexion aktiv ist, und das frontoparietale Netzwerk, das bei Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis eine Rolle spielt. Zusammenfassung Lernen ist ein komplexer Prozess, der auf der Interaktion verschiedener Gehirnregionen und neurobiologischer Mechanismen beruht. Die Plastizität des Gehirns, die Aktivität spezifischer Neurotransmitter und die Funktion von Schlüsselstrukturen wie dem Hippocampus, der Amygdala und dem Neocortex sind entscheidend für die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen. Die Lokalisation dieser Prozesse im Gehirn ist jedoch nicht strikt getrennt, sondern erfolgt in einem eng vernetzten System, das sich dynamisch an neue Anforderungen anpasst.""

_

Motivfelder. > Entwicklung der Motivfeldidee.

| Z4 Definition Motivfeld

Ein psychischer Sachverhalt heißt genau dann ein Motiv oder Motivfeld, wenn er eine Ausprägung und eine Realisierungstendenz im Hinblick auf ein Ziel hat. Diese drei Kriterien sollten auf jedes Motiv, Motivfeld oder Motivklasse bzw. Motivfeldklasse zutreffen. Anmerkung: Allgemein kann ein Begriffsfeld als Begriffsfamilie oder Verwandtschaftssystem verstanden werden. Für die Familienmitglieder sollte gelten, das jedes Mitglied die gleichen Kriterien erfüllt. Letzter Stand vom 25.02.2024 (Regung und Verhalten aus 26.zz rausgenommen, weil Regung und Verhalten ja schon realisiert sind) mit 24 Motivfeldworten: 24.1 Absicht, 24.2 Antrieb, 24.3 Bedürfnis, 24.4 Begehren, 24.5 Begierde, 24.6 Beweggrund, 24.7 Bock haben, 24.8 Drang, 24.9 Gier, 24.10 Habgier, 24.11 Interesse, 24.12 Lust, 24.13 Mögen, 24.14 Motiv, 24.15 Neigung, 24.16 Plan, 24.17 sehnen/Sehnsucht, 24.18 Strebung, 24.19 Trieb, 26.20 Vorhaben, 26.21 Vorsatz, 26.22 Wille, 26.23 Wunsch, 26.24 Ziel. |

Referenzieren-Motivfelder Ich war sehr motiviert, die Idee der Begriffsfamilien auf den Motivfeldbegriff anzuwenden. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Entwicklung der Motivfeldidee, erste Untersuchung August 2022, aufgrund von Auswertungsproblemen erst ein Jahr später ins Netz gestellt. In den Erlebensberichten öfter erwähnt EB11, EB14, EB16, ...

- O = Erlangen und Umgebung, meist am Computerarbeitsplatz neben dem Fenster zum Balkon

- M = Nachdenken, Introspektion, Exploration, Fragebogen auf Basis von Ähnlichkeitsurteilen (sozusagen direkte "Faktorenanalyse"), Kriterienuntersuchungen.

- F = Kann man verschiedene Begriffe zu einer Begriffsfamilie, hier Motivfelder, zusammenfassen und was ist dabei zu beachten?

- S = Entwicklung der Idee einer Psychologie des Erlebens

- E = Untersuchungergebnisse, Internetseiten, Buch 26.11.2024.

- B = Vereinfacht Begriffsuntersuchungen.

- Erleben von Motivfeldern:

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Motivfeld)))

- Erleben: Motivfeld werden nicht nur gegenständlich (Erlebeng) erlebt, sondern auch erlebnismäßig (, Erlebene) im eigentlichen Sinne, wenn auch meist nicht sehr ausgeprägt.

- Konfundierung: Aufmerken (wenn sich ein Motivfeld regt), lenken (Umgang mit Regung), Handeln-Machen-Tun (wenn Befriedigung gesucht wird)._

natcode Neuorobiologische Grundlagen: (1) KI zu Motivfeldern, (2) "Zusammenfassung Die neurobiologischen Grundlagen von Motiven, Willen und Wünschen sind eng mit dem Belohnungssystem, den exekutiven Funktionen des präfrontalen Kortex, der emotionalen Verarbeitung in der Amygdala und der Insula sowie den grundlegenden Trieben, die vom Hypothalamus reguliert werden, verbunden. Diese Systeme arbeiten zusammen, um Verhalten zu steuern, Entscheidungen zu treffen und auf innere und äußere Reize zu reagieren."

__

_

Phantasieren (Großanalyse Phantasie). > Phantasiewelt.

Z3-Definitions-und-Erkennungsprobleme:

Eine Phantasie liegt vor, wenn ein Erlebensinhalt so verändert wurde

bzw. wird, dass er nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Das Problem

kann hier der Wirklichkeitsbegriff sein. Manche Fälle sind klar und

einfach (>Picasso

Blaue Phase, Der blaue Reiter), manche

sehr schwierig bis unlösbar. Hier gibt es einiges zu tun.

Anmerkung: Mit dem Wirklichkeitsbegriff kann es dann Schwierigkeiten

geben, wenn im Gedächtnis gespeicherte Phantasien aufgerufen werden.

Sie sind dann zwar ursprüngliche Phantasien, aber wenn der Aufruf

richtig ist, auch wieder der Gedächtniswirklichkeit entsprechend.

_

Phantasieren liegt gewöhnlich vor [Quelle]

- wenn ein Geschehen nur im Geiste und nicht in der realen Wirklichkeit stattfindet;

- wenn sich der Bewusstseinsstrom und damit verbundene Handlungen frei entfalten können ungeachtet der Realität, Naturgesetze, Regeln, Logik, Normen, Moral;

- wenn Bewusstseins- oder Gedächtniselemente neu miteinander verbunden werden;

- wenn mit Bewusstseins- oder Gedächtniselementen irreale Elemente verbunden werden;

- tagträumen, geistig frei assoziativ "spazieren gehen";

- Im Geiste etwas durchgehen oder sich dem Bewusstseinsstrom hingeben, sich frei dem Erleben hingeben;

- wenn ein brainstorming durchgeführt wird;

- Geschichten erfinden;

- phantasieren im Fieber;

- phantasieren im Traum;

- phantasieren in der Psychose.

- phantasieren in ...

Referenzieren-phantasieren Ich phantasiere, dass die Welt angesichts der vielen verbrecherischen Regierungen, eine BOVIA bräuchte. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Die Idee ist alt, im Internet im Zusammenhang mit der Galerie Der Charakter und Preis und darin besonders das Thema Sozialbanditen und Briganten, Tyrannenmord, Geheimdienste, Völkermorde oder Vorbilder ca. die letzten 20 Jahre immer mal wieder.

- O = Erlangen und Umgebung.

- M = Gedanken, Vorstellungen, Phantasien.

- F = Könnte eine BOVIA etwas Gutes bewirken? Schwierige Fragestellung. könnte in eine ethische Antinomie oder in ein Paradox münden.

- S = Franco, Hitler, Mao, Mussolini, Pinochet, Putin, Stalin, (Trump?) und viele andere Autokraten und Tyrannen der Geschichte ...

- E = Die Verbrecher in den Regierungen sind eine historische und aktuelle Tatsache. Teilweise kann man die Geheimdienste aus staatlicher Sicht als "Bovia" ansehen

- B = Recht und Rechtsstaat sind gegenüber Kriminellen immer im Nachteil. Briganten, Rebellen, Revolutionäre hat es immer gegeben und wird es wahrscheinlich so lange geben wie die Welt von verbrecherischen Regierungen durchsetzt ist.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode phantasieren)))

- natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek (08.03.2025): "Zusammenfassung Die Phantasie ist ein komplexer Prozess, der auf der Interaktion mehrerer Gehirnregionen und Netzwerke beruht. Das Default Mode Network spielt eine zentrale Rolle bei der Generierung von selbstbezogenen und zukunftsorientierten Gedanken. Der präfrontale Kortex ermöglicht die Planung und Organisation von Ideen, während der Hippocampus und der Temporallappen Erinnerungen und Wissen integrieren. Der visuelle Kortex und der Parietallappen unterstützen die visuelle und räumliche Vorstellungskraft. Emotionale Bewertungen werden durch die Amygdala vermittelt, und neurochemische Systeme wie Dopamin fördern kreative und flexible Denkprozesse. Diese Netzwerke und Mechanismen arbeiten zusammen, um die reiche und vielfältige Welt der Phantasie zu ermöglichen."

- Erleben: Sowohl gegenständlich (Erlebeng) als auch erleben im eigentlichen Sinne (Erlebene).

- Konfundierung: Aufmerken, Erinnerungen, Gedanken, Lenken, Vorstellungen, Wissen. _

_

Vorstellen.

| (7) Definition

vorstellen: Unter y

vorstellen

verstehen

wir die sinnliche Präsentation einer aus dem Gedächtnis aufgerufenen

Wahrnehmung im Bewußtsein. y

vorstellen

heißt

sozusagen "wahrnehmen" ohne äußere Wahrnehmungsquelle mit dem

Wissen, daß man

y

vorstellt

und

nicht y

halluziniert

oder

y

pseudo-halluziniert

(siehe

unten).

(8) Begriffsbasis Definiens : sinnlich, Präsentation, sinnliche Präsentation, Gedächtnis, Aufruf aus dem Gedächtnis, Wahrnehmung, Bewusstsein, äußere Wahrnehmungsquelle, Wissen, halluziniert, pseudo-halluziniert. (9) Nicht jeder Mensch kann in diesem Sinne vorstellen, wie ich 1998 zufällig bei der Psychotherapie eines Depressiven und Legasthenikers entdeckte. (11)

Begriffsumfeld: Überschneidungs- und Abgrenzungsprobleme.

|

Referenzieren-vorstellen Ich stelle mir vor, wie Irmgard in Kürze mit ihrem Fahrrad den Weg von der HNO heimfährt. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Sa, 08.03.2025, 12:47 Uhr,

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Wohnung, Verwaltung, Computerarbeitsplatz am Fenster zum Balkon.

- M =visuelle Vorstellung (von oben, von vorne).

- F = Durchführung einer Vorstellung.

- S = Vor dem nächsten kleinen branch. Arbeit am materialen Definitionsregister, Stichwort vorstellen.

- E = Gelungen.

- B = Ich brauchte ein Beispiel zum Referenzieren.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode vorstellen)))

- Sensorische Areale (visueller, auditorischer, somatosensorischer Kortex usw.) werden reaktiviert, um mentale Bilder, Klänge oder andere sinnliche Eindrücke zu erzeugen.

- Der Hippocampus ermöglicht den Abruf und die Rekonstruktion von Erinnerungen.

- Der präfrontale Kortex steuert die bewusste Kontrolle und Organisation der Vorstellung.

- Das Default Mode Network integriert Erinnerungen, Emotionen und zukunftsorientierte Gedanken.

- Die Amygdala verleiht den Vorstellungen eine emotionale Tönung.

- Erleben: Diese Vorstelung ist weitgehend gegenständlicher Natur mit leichter positiver Erlebnistönung.

- Konfundierung: Aufmerksamkeit, Gedächtnisaufruf, Lenken._

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek (08.03.2025): "Zusammenfassung Das Vorstellen als sinnliche Repräsentation im Erleben und Bewusstsein von erinnerten Wahrnehmungen beruht auf der Aktivierung und Integration verschiedener Gehirnregionen und Netzwerke:

_

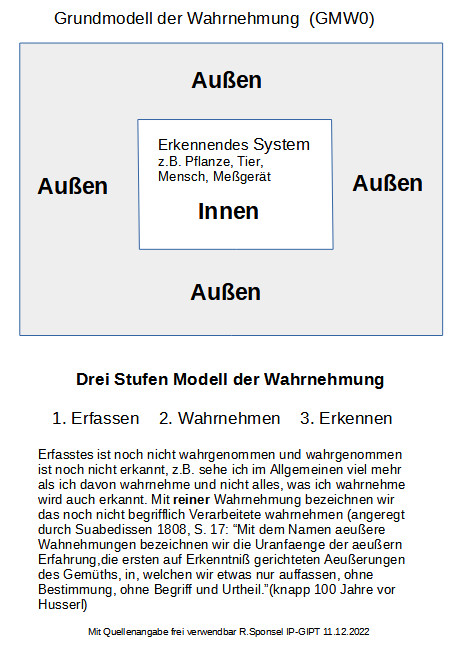

Wahrnehmen (Überblick Hauptseite)

Z3-Definition wahrnehmen:

Wahrnehmen heißt, die Signale eines Senders empfangen und weiterverarbeiten.

Begriffsbasis-Definiens: Signal, Sender, empfangen, weiterverarbeiten.

Fazit: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. Wahrnehmen, die Fähigkeit, Signale eines Senders empfangen und weiterverarbeiten zu können, ist eine der wichtigsten elementaren Dimensionen des Erlebens und fast jeder Mensch versteht, was mit wahrnehmen gemeint ist: er sieht, er hört, er riecht, er schmeckt, er spürt, er fühlt, er erlebt. Mit Hilfe seines Sinnessystems, über das sich WahrnehmungsforscherInnen so gar nicht einig sind, erlebt er die Welt. Die begriffliche Wahrnehmungserfassung hat ihre Fallstricke und Tücken (Innen-Außen, Veridikalität, Vielfalt, Konfundierung; die Wahrnehmung anderer ICHe). Wahrnehmen ist auch ein weites interdisziplinäres Feld: Physik (Messgeräte); Informatik und Technik (Kybernetik, Robotik, Signal- und Mustererkennung); Biologie; Medizin; Neurowissenschaften; Kognitionswissenschaften; Psychologie, insbesondere Wahrnehmungspsychologie, und auch angewandte Psychologie wie z.B. forensische Psychologie (Zeugenwahrnehmungen), Verkehrspsychologie (Verkehrsschilderchaos, Gefahrenwahrnehmung), Kunstpsychologie und Ästhetik, Werbepsychologie, Städtebau und Lanschaftsgestaltung, Fotographie, Film, ...

Referenzieren-wahrnehmen Ich liege auf dem Balkon und betrachte den Baum. Nach

- Referenzen des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O,

M, F, S, E, B. Jede Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht

aus 8 Parametern oder Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem

Zeitpunkt ti oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe

O; 4) Angabe der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe

der Situation S; 7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung

B des Ergebnisses.

- I = Ich

- t = Sa, 08.03.2025, 13:08 Uhr.

- O = Erlangen, Stubenlohstr. 20, Wohnung, Balkon.

- M = Wahrnehmen.

- F = Wie sieht der Baum aus?

- S = Arbeit am materialen Definitionsregister Stichwort wahrnehmen.

- E = Knopsen kaum zu erkennen. Sieht irgendwie schmutzig aus. Kein Frühlingseindruck. Alte Reste hängen noch an den Zweigen, linksseitig anscheinend auch noch verkrumpelte alter Blätter. Aber die Sonne scheint, blauer Himmel und das gegenüberliegende Haus strahlt beige-ocker.

- B = Einfache Wahrnehmung als Referenzierungsbeispiel.

- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Baum auf dem Balkon wahrnehmen)))

- Erleben: sowohl gegenständliche (Erlebeng) als auch erlebensorientierte (Erlebene) Wahrnehmung mit ästhetischer Komponente.

- Konfundierung: aufmerken, denken, erinnern, lenken, Vergleich mit Frühlings-Erwartung, ästhetische Betrachtung (verkrumpelt, schmutzig). whrnehmen

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek 8.2.2025:

Zusammenfassung Die [äußere] Wahrnehmung beruht auf der Aktivität spezialisierter Gehirnregionen und neuronaler Netzwerke, die für die Verarbeitung verschiedener Sinnesmodalitäten zuständig sind:

Visuelle Wahrnehmung: Occipitallappen (primärer und sekundärer visueller Kortex).

Auditive Wahrnehmung: Temporallappen (primärer und sekundärer auditorischer Kortex).

Taktile Wahrnehmung: Parietallappen (primärer und sekundärer somatosensorischer Kortex).

Olfaktorische Wahrnehmung: Piriformer Kortex und Bulbus olfactorius.

Gustatorische Wahrnehmung: Insula und orbitofrontaler Kortex.

Multisensorische Integration: Posteriorer Parietalkortex und Thalamus.

Diese Regionen arbeiten zusammen, um sensorische Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und in bewusste Wahrnehmungen zu integrieren."

"Zusammenfassung Die innere Wahrnehmung (Interozeption) beruht auf der Aktivität spezialisierter Gehirnregionen und neuronaler Netzwerke, die körperinterne Signale erfassen und interpretieren:

Insula: Zentrale Region für die bewusste Wahrnehmung körperlicher Zustände.

Anteriorer cingulärer Kortex (ACC): Bewertet und reagiert auf körperliche Signale.

Somatosensorischer Kortex: Verarbeitet propriozeptive und taktile Informationen.

Hypothalamus: Reguliert homöostatische Prozesse wie Hunger, Durst und Körpertemperatur.

Amygdala: Verleiht körperlichen Signalen eine emotionale Bedeutung.

Autonomes Nervensystem (ANS): Übermittelt Signale über den Zustand der inneren Organe.

Diese Systeme arbeiten zusammen, um ein kontinuierliches Bewusstsein für den inneren Zustand des Körpers zu schaffen, was für das Überleben, die Selbstregulation und das emotionale Wohlbefinden entscheidend ist."

____

Z3.7 Definition Wert und werten. Werten kann eingeführt werden durch Beispiele und Gegenbeispiele (Z3.5) und den Gebrauch von Wertbegriffen (Z3.6). Man muss die grundlegende Unterscheidung Sachverhalt und Wertung eines Sachverhalts verstehen und berücksichtigen. Der Sachverhalt, der bewertet wird, muss der Bewertung vorausgehen.

Referenzieren-werten X. glaubte in der Zeit vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj in der Zeit nicht, dass Trump den Ukrainekrieg binnen 24 h beenden könnte. Nach

- Referenzen

des Einzelfallerlebens R(e) = I, t, O, M, F, S, E, B. Jede

Einzelfallreferenz - hier - Erlebensreferenz besteht aus 8 Parametern oder

Charakteristiken: 1a) Individuenangabe I; 2) einem Zeitpunkt ti

oder Zeitraum ti-tj; 3) Ortsangabe O; 4) Angabe

der Methode M; 5) Angabe der Fragestellung F; 6) Angabe der Situation S;

7) Angabe des Ergebnisses E; 8) Erklärung zur Bedeutung B des Ergebnisses.

- I = X. (irgendwer, hier nicht näher bestimmt)

- t = tt.mm.jjjj (nach Verkündung der Behauptung) bis tt.mm.jjjj

- O = Irgendwo, nicht näher bestimmt

- M = Glauben ist eine Wertung, wobei die Gründe für den Glauben hier nicht genannt werden.

- F = Kann man Trump glauben, dass er den Ukrainekrieg binnen 24 Stunden nach seiner Amtsübernahme beenden kann?

- S = Ukrainekrieg.

- E = Inzwischen (08.03.2025) ist, dass Trump es nicht konnte und ihm nicht glauben, richtig war.

- B = Zur Einschätzung von Trumps Behauptungen.

- natcode Formel: (natcode bewusst erleben (natcode erleben Bewertung (natcode Bewertung[Sachverhalt] (natcode Sachverhalt))))

- Belohnungssystem (Nucleus accumbens, VTA, Dopamin): Bewertet und signalisiert Belohnungen.

- Orbitofrontaler Kortex (OFC): Bestimmt den subjektiven Wert von Reizen und Handlungen.

- Anteriorer cingulärer Kortex (ACC): Bewertet Konflikte und Anstrengungen.

- Amygdala: Verleiht Reizen eine emotionale Bedeutung.

- Striatum: Verarbeitet unmittelbare Belohnungen.

- Präfrontaler Kortex (PFC): Reguliert langfristige Entscheidungen.

- Insula: Integriert körperliche und emotionale Signale.

- Erleben: Beim Werterleben steht das Erleben im eigentliche Sinne (Erlebene) im Vordergrund, wiewohl es natürlich in der Regel auch eine gegenständliche Seite (Sachverhalt der bewertet wird) gibt, wenn auch der zugrundeliegende Sachverhalt nicht immer klar ist.

- Konfundierung: Werterleben setzt immer einen Sachverhalt, der bewertet wird voraus. So betrachtet sind Sachverhalt und Werterleben(Sachverhalt) zwingend miteinander konfundiert. Hinzu kommt, dass der Sachverhalt natürlich zunächst wahrgenommen werden muss. Das Kerntrio der Konfundierung besteht also aus Wahrnehmung, Sachverhalt und Wertung._

natcode Neuorobiologische Grundlagen: DeepSeek (08.03.2025) "Zusammenfassung Das Werterleben beruht auf der Interaktion mehrerer Gehirnregionen und neurochemischer Systeme:

- Anmerkung: DeepSeek

am 08.03.2025 zu Trumps Behauptungen, den

Ukrainekrieg binnen 24 Stunden beenden zu können:

- Zeitpunkt: 10. Mai 2023, Ort: New Hampshire, USA, Quelle: CNN-Town-Hall-Event.

- Interview mit Fox News (Mai 2023)

- Wahlkampfveranstaltungen (2023)

- Soziale Medien und öffentliche Statements

_

Zitierstil

Literatur (Auswahl)

Links(Auswahl: beachte)

KI:

- https://chat.deepseek.com/

- https://chat.openai.com/

- Qwen 2.5: https://qwen.readthedocs.io/en/latest/getting_started/quickstart.html

Glossar, Anmerkungen und Endnoten: Eigener wissenschaftlicher * eigener weltanschaulicher Standort

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Materiales Definitionsregister der Psychologie und Psychowissenschaften besonders zu Erleben und Erlebnis..

*

Übersicht Checklisten, Begriffssammlungen, Glossare, Register »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org