(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=01.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: tt.mm.jj

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter _Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter

Über das Geistige in der Kunst.

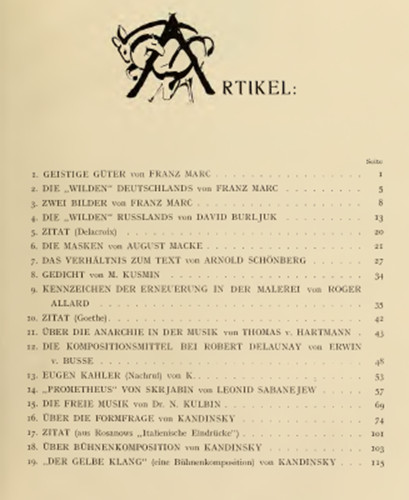

Der blaue Reiter (mit Franz Marc).

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung *

Editorial

Die Kunst ist eine wichtige Quelle für besonderes Erleben: eben das künstlerische Erleben (> Metzger) und ein schönes Beispiel dafür, dass wir für das meiste, was wir erleben, gar keine Worte haben. Eine wirklich fundierte gesprochene und geschriebene Sprache für das Erleben, muss erst noch entwickelt werden - falls das überhaupt geht. Hierbei muss natürlich die Kunst (Architektur, Kunmtshandwerk, Bildende K., Darstellende K., Musik, Theater, Film, ..) besondere Berücksichtigung finden.

Über das Geistige in der Kunst (1912, 3.A) [Online]

Zusamenfassung

Kandinsky Über das Geistige in der Kunst

Kandinsky gebraucht die Worte erleben, erlebt, Erlebnis (Fundstellen:

erleb 8, erleben 2, erlebt(e,en,es) 1, Erlebnis 5. ), aber er erklärt

sie nicht, sondern setzt sie - wie viele andere, selbst Wissenschaftler,

auch - als allgemeinverständlich und nicht näher begründungsbedürftig

voraus.

_______

Fundstellen im Textkontext

Gesperrt bei Kandinsky hier fett.

4f: "Dieser wichtige innere Berührungspunkt ist aber bei seiner

ganzen

Wichtigkeit doch nur ein Punkt. Unsere Seele, die nach der langen

materialistischen Periode erst im Anfang des Erwachens ist, birgt

in sich Keime der Verzweiflung des Nichtglaubens, des Ziel- und

Zwecklosen. Der ganze Alpdruck der materialistischen Anschauungen,

welche aus dem Leben des Weltalls ein böses zweckloses Spiel gemacht

haben, ist noch nicht vorbei. Die erwachende Seele ist noch stark unter

dem Eindruck dieses Alpdruckes. Nur ein schwaches Licht dämmert

wie ein winziges Pünktchen in einem enormen Kreis des Schwarzen.

Dieses schwache Licht ist bloß eine Ahnung, welches zu sehen

die [>5]

Seele keinen vollen Mut hat, im Zweifel, ob nicht dieses Licht — der

Traum ist, und der Kreis des Schwarzen — die Wirklichkeit. Dieser

Zweifel und die noch drückenden Leiden der materialistischen Philosophie

unterscheiden stark unsere Seele von der der „Primitiven“.

In unserer Seele ist ein Sprung und sie klingt, wenn man es erreicht

sie zu berühren, wie eine kostbare in den Tiefen der Erde wiedergefundene

Vase, die einen Sprung hat. Deswegen kann der Zug

ins Primitive, wie wir ihn momentan erleben,

in der gegenwärtigen

ziemlich entliehenen Form nur von kurzer Dauer sein."

16: "Wenn weiter dieses „Wie“ auch die Seelenemotion des Künstlers

einschließt und fähig ist, sein feineres Erlebnis auszuströmen,

so stellt

sich schon die Kunst an die Schwelle des Weges, auf welchem sie [>17]

später unfehlbar das verlorne „Was“ wiederfindet, das „Was“, welches

das geistige Brot des jetzt beginnenden geistigen Erwachens bilden

wird.

Dieses „Was“ wird nicht mehr das materielle, gegenständliche „Was“

der hintengebliebenen Periode sein, sondern ein künstlerischer

Inhalt, die Seele der Kunst, ohne welche ihr Körper (das

„Wie“)

nie ein volles gesundes Leben führen kann, ebenso wie der einzelne

Mensch oder ein Volk.

Dieses Was ist der Inhalt, welchen nur die Kunst

in sich fassen

kann, und welchen nur die Kunst zum klaren Ausdruck bringen

kann durch die nur ihr gehörenden Mittel."

32: "Hier fühlt Schönberg genau, daß die größte

Freiheit, welche die

freie und unbedingte Atmungsluft der Kunst ist, nicht absolut sein

kann. Jeder Epoche ist ein eigenes Maß dieser Freiheit

gemessen.

Und über die Grenzen dieser Freiheit vermag die genialste Kraft

nicht zu springen. Aber dieses Maß muß jedenfalls

erschöpft werden

und wird jedesmal erschöpft. Es mag die widerspenstige Karre sich

sträuben wie sie will! Diese Freiheit zu erschöpfen sucht

auch Schönberg,

und auf dem Wege zum innerlich Notwendigen hat er schon

Goldgruben der neuen Schönheit entdeckt. Schönbergsche

Musik

führt uns in ein neues Reich ein, wo die musikalischen

Erlebnisse

keine akustischen sind, sondern rein seelische. Hier beginnt

die

„Zukunftsmusik“.

"

43f: "

WIRKUNG DER FARBE

Wenn man die Augen über eine mit Farben besetzte Palette gleiten

läßt, so entstehen zwei Hauptresultate:

1. es kommt eine rein physische Wirkung zustande,

d. h.

das Auge selbst wird durch Schönheit und andere Eigenschaften

der

Farbe bezaubert. Der Schauende empfindet ein Gefühl von Befriedigung,

Freude, wie ein Gastronom, wenn er einen Leckerbissen im Munde hat.

Oder es wird das Auge gereizt, wie der Gaumen von einer pikanten

Speise. Es wird auch wieder beruhigt oder abgekühlt, wie der Finger,

wenn er Eis berührt. Dies alles sind jedenfalls physische Gefühle,

welche als solche nur von kurzer Dauer sein können. Sie sind auch

oberflächlich und hinterlassen keinen dauernden Eindruck, wenn

die [>44]

Seele geschlossen bleibt. Ebenso wie man bei Berührung von Eis

nur das Gefühl einer physischen Kälte erleben

kann und dieses Gefühl

nach dem Wiedererwärmen des Fingers vergißt, so wird auch

die

physische Wirkung der Farbe vergessen, wenn das Auge abgewendet

wird. Und ebenso, wie das physische Gefühl der Kälte des

Eises, wenn

es tiefer eindringt, andere tiefere Gefühle erweckt und eine ganze

Kette psychischer Erlebnisse bilden

kann, so kann auch der oberflächliche

Eindruck der Farbe sich zu einem Erlebnis

entwickeln."

77 Fußnote: "Diese Vertiefungsgabe finden wir im Blau und ebenso

erst theoretisch

in ihren physischen Bewegungen. 1. vom Menschen weg und 2.

zum eigenen Zentrum. Und ebenso, wenn man das Blau (in jeder gewünschten

geometrischen Form) auf das Gemüt wirken läßt. Die

Neigung des Blau zur Vertiefung ist so groß, daß es gerade

in tieferen

Tönen intensiver wird und charakteristischer innerlich wirkt.

Je tiefer

das Blau wird, desto mehr rust es den Menschen in das Unendliche,

weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem.

Es ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen bei dem

Klange des Wortes Himmel.

Blau ist die typisch himmlische FarbeFN77.1).

Sehr tiefgehend

entwickelt das Blau das Element der RuheFN77.2). Zum Schwarzen [>78]

sinkend, bekommt es den Beiklang einer nicht menschlichen TrauerFN78.1.

Es wird eine unendliche Vertiefung in die ernsten Zustände, wo

es

kein Ende gibt und keines geben kann. Ins Helle übergehend, wozu

das Blau auch weniger geeignet ist, wird es von gleichgültigerem

Charakter

und stellt sich zum Menschen weit und indifferent, wie der

hohe hellblaue Himmel. Je heller also, desto klangloser, bis es zur

schweigenden Ruhe übergeht — weiß wird. Musikalisch dargestellt

ist helles Blau einer Flöte ähnlich, das dunkle dem Cello,

immer tiefer

gehend den wunderbaren Klängen der Baßgeige; in tiefer,

feierlicher

Form ist der Klang des Blau dem der tiefen Orgel vergleichbar.

FN77.1 . . . les nymbes . . . sont

dores pour l’empereur et les prophetes (also

für Menschen) et bleu de ciel pour les personnages

symboliques (also für

nur geistig existierende Wesen). (Kondakoff, N. Histoire

de Part bysantin consid.

princip. dans les miniatures. Paris 1886—1891. Vol. II,

p. 38,2.)

FN77.2 Nicht wie Grün — welches,

wie wir später sehen werden, irdische, selbstzufriedene

Ruhe ist — sondern feierliche, überirdische Vertiefung.

Dies ist

buchstäblich zu verstehen: auf dem Wege zu diesem

„über“ liegt das „irdische“,

welches nicht zu vermeiden ist. Alle

Qualen, Fragen, Widersprüche des Irdischen

müssen erlebt werden.

Keiner hat sich ihnen entzogen. Auch hier ist

innere Notwendigkeit, die durch das Äußere

verdeckt wird. Die Erkenntnis

dieser Notwendigkeit ist die Quelle der „Ruhe“. Da uns

aber diese Ruhe

am entferntesten liegt, so können wir uns auch im

Farbenreiche dem Überwiegen

des Blau innerlich schwer nähern."

FN78.1 Auch anders als violett,

wie dieses weiter unten bezeichnet wird.

97f: "Wenn wir schon heute anfangen würden, ganz das Band, das

uns

mit der Natur verknüpft, zu vernichten, mit Gewalt auf die Befreiung

loszusteuern und uns ausschließlich mit der Kombination von reiner

Farbe und unabhängiger Form zu begnügen, so würden wir

Werke

schaffen, die wie eine geometrische Ornamentik aussehen, die, grob

[>98]

gesagt, einer Krawatte, einem Teppich gleichen würden. Die Schönheit

der Farbe und der Form ist (trotz der Behauptung der reinen

Ästheten oder auch der Naturalisten, die hauptsächlich auf

„Schönheit“

zielen) kein genügendes Ziel in der Kunst. Wir sind eben infolge

unseres

elementaren Zustandes in der Malerei sehr wenig fähig, von ganz

emanzipierter

Farben-, Formenkomposition schon heute ein inneres

Erlebnis

zu erhalten. Die Nervenvibration wird freilich vorhanden sein (wie

etwa vor kunstgewerblichen Werken), sie bleibt aber hauptsächlich

im

Bereiche der Nerven stecken, weil sie zu schwache Gemütsvibrationen,

Erschütterungen der Seele hervorrufen wird. Wenn wir aber bedenken,

daß die geistige Wendung ein direkt stürmisches Tempo angeschlagen

hat, daß auch die „festeste“ Basis des menschlichen Geisteslebens,

d. h.

die positive Wissenschaft, mitgerissen wird und vor der Tür der

Auflösung

der Materie steht, so kann behauptet werden, daß nur noch

wenige „Stunden“ uns von dieser reinen Komposition trennen."

Der blaue Reiter [Online]

Zusammenfassung-Blauer-Reiter

(1912)

Der "Blaue Reiter" ist ein bemerkenswertes Buch, weil es die verschiedenen

Künste (Bildende Kunst, Musik, Literatur, Theater) zu Worte kommen

lässt, um dem Kunsterleben auf die Spur zu kommen.

Fundstellen

erleben 5 (1 Pseudo Künstlerleben), erlebt(e,en,es) 1 (1 Pseudo

verlebten Schutt, Vorwort Franz Marc), Erlebnis 12.

- Pseudo verlebter Schutt (Vorwort Franz Marc)

14: "DIE„WILDEN" RUSSLANDS

von D. BURLJUK

DerRealismus

verändert sich in Impressionismus. In der Kunstrein realistisch

zu

bleiben, ist undenkbar. Alles in der Kunst ist mehr oder weniger realistisch.

Es ist aber

unmöglich, auf diesem „mehr oder weniger" Prinzipien einer Schule

zu bauen. „Mehr oder

weniger" ist keine Aesthetik. Der Realismusist nur eine Spezies des

Impressionismus.

Der Impressionismusaber, d. h. das Leben durch das Prisma

eines Erlebnisses, ist schon

ein schöpferisches Leben des Lebens. Mein

Erlebnis ist eine Umgestaltung der Welt. Das

Vertiefen in ein Erlebnis bringt

mich zur schöpferischen Vertiefung. Das Schöpfen ist

gleichzeitig das Schöpfen der Erlebnisse

und das Schöpfen der Gestaltungen. Die Schöpfungs-

gesetze sind die einzige Aesthetik des Impressionismus. Und dies ist

zur selben Zeit die

Aesthetik des Symbolismus. „Der Impressionismusist ein oberflächlicher

Symbolismus."

(Andrej Bjely.)FN14.1).

FN14.1 Einer der bekanntestenmodernen„jungen"

Dichter. Red.

"

31f: "Ich war vorein paar Jahren tief beschämt, als ich entdeckte,

dass ich bei einigen

mir wohlbekannten Schubert-Liedern gar keineAhnung davon hatte, was

in dem zu-

grundeliegenden Gedicht eigentlich vorgehe. Als ich aber dann die Gedichte

gelesen

hatte, stellte sich für mich heraus, dass ich dadurch für

das Verständnis dieser Lieder

gar nichts gewonnen hatte, da ich nicht im geringsten durch sie genötigt

war, meine Auf-

fassung des musikalischen Vortrags zu ändern. Im Gegenteil: es

zeigte sich mir, dass ich,

ohne das Gedicht zu kennen, den Inhalt, den wirklichen Inhalt, sogar

vielleicht tiefer er- [>32]

fasst hatte, als wenn ich an der Oberfläche der eigentlichen Wortgedanken

haften ge-

blieben wäre. Noch entscheidender als dieses Erlebnis

war mir die Tatsache, dass ich

viele meiner Lieder, berauscht von dem Anfangsklang der ersten Textworte,

ohne

mich auch nur im geringsten umden weiteren Verlauf der poetischen Vorgänge

zu

kümmern, ja ohne diese im Taumeldes Komponierens auch nur im geringsten

zu er-

fassen, zu Ende geschrieben und erst nach Tagen darauf kam, nachzusehen,

was denn

eigentlich der poetische Inhalt meines Liedes sei. "

35: "DIE KENNZEICHEN DER ERNEUERUNGIN DER MALEREI

von ROGER ALLARD

Die Entfaltung

eines malerischen Stiles mitzuerleben

bis zu seiner Verknöcherung

und seinem Tode, der überdauert wird vondem Pseudostile seiner

Epigonen, bildet

für den Geist die beste Schule, die Gesetzmässigkeit künstlerischer

Evolutionen zu

studieren."

41: "Auch bei den Bildhauern, wie Duchamp-Villon und Alexandre Archipenko,

erleben

wir die Wendungzu den neuen Ideen."

- 54 Pseudo "Künstlerleben"

55: "Eine grosse Zahl tief erlebter Gedichte

wurden nach seinem Tod gefunden, von denen

er [Kahler] nie gesprochen."

57: "PROMETHEUS VON SKRJABIN

von L. SABANEJEW

Es istschwer, bei der Analyse des Skrjabinschen Schaffens die einzelnen

Gestaltungen des-

selben von der allgemeinen Idee, der endgültigen ,,Kunstidee",

die jetzt dem Bewusstsein

des Komponisten vollkommen klar geworden ist, zu trennen. Das ist die

Kunstideeals

ein gewisser mystischer Vorgang, der zum Erreichen eines ekstatischen

Erlebnisses dient

— der Ekstase, dem Sehen in höheren Plänen der Natur. Wir

sehen eine logische Ent-

wicklung dieser Idee von Skrjabins erster Symphonie bis zum Prometheus.

In der ersten

Symphonie — ein Hymnus der Kunst als Religion, in der dritten — die

Befreiung des

Geistes von Ketten, Selbstbehauptung der Persönlichkeit, ein Poem

der Ekstase — Freude

des freien Vorganges, die Schaffensekstase. Diesalles sind verschiedene

Entwicklungs-

stadien einer und derselben Idee, welche die vollkommene Verkörperung

im Skrjabinschen

Mysterium finden soll — in grandiosem Ritualvorgang, inwelchem zum

Zweck des eksta-

tischen Aufschwunges alle Erregungsmittel, alle „Sinnenliebkosungen"

(anfangend mit

Musik bis zum Tanz — mit Lichtspielen und Symphonien von Düften)

ausgenützt werden.

Wenn man tief in das Wesen der mystischen Kunst von Skrjabin eindringt,

wird es klar,

dass man weder Grund noch Recht hat, diese Kunst ausschliesslich mit

Musik abzugrenzen.

Die mystisch-religiöse Kunst, die dem Ausdruck der sämtlichen

geheimen Fähigkeiten

des Menschen, dem Erreichen der Ekstase dient, brauchte immer und von

jeher alle

Mittel zur Wirkung auf die Psyche. "

63f: "Mitihr beginnt das Prometheus-Poem* des schöpferischen Geistes,

welcher, schonfrei

geworden, frei die Welt schafft. Dasist eine Art symphonischen Konspektes

des

Mysteriums, worin die Mitwirkenden gezwungen werden, die ganze Evolution

des schöpfe-[>64]

rischen Geistes mit zu erleben,

wo die Teilung in empfangende, passive und in kunst-

schöpfende Menscheninterpreten fallen wird. Diese Teilungist im

Prometheus noch zu

beobachten: er hat die gewohnte Form einer Symphonie, die von Orchester

und Chor

ausgeführt wird. In einer blaulila Dämmerung erklingt die

mystische Harmonie, bei dem.

Flattern derselben klingt das Hauptthema(i) in den Waldhörnern:

[Noten]"

72: "Diese Musik gibt eine volle Freiheit der Inspiration und besitzt

die schon oben-

genannten Vorzüge der natürlichen Musik: sie kann subjektive

Erlebnisse darstellen und

zugleicher Zeit die Lyrik der Stimmungen undLeidenschaften, sowie Illusionen

der

Naturhervorrufen."

83 Fußnote: "1) DenInhalt des gewohnten Schönen hat der Geist

schon absorbiert und findet keine neue

Nahrung darin. Die Form dieses gewohnten Schönen gibt dem faulen

körperlichen Auge die gewohnten

Genüsse. DieWirkung des Werkes bleibt im Bereiche des Körperlichen

stecken. Das geistige Erlebnis

wird unmöglich. Sobildet oft dieses Schöne eine Kraft, die

nicht zum Geist, sondern vom Geist führt."

89: "Undtatsächlich: wennes eine prinzipielle Frage der Form gäbe,

so würde auch eine

Antwort möglich sein. Und jeder, der diese Antwort kennt, würde

Kunstwerke schaffen

können. D. h. zur selben Zeit würde die Kunst nicht mehr

existieren. Praktisch gesagt:

Die Frage der Form verändert sich in die Frage: welche Form soll

ich in diesem Falle

anwenden, um zum notwendigen Ausdruck meines inneren

Erlebnisses zu gelangen? Die

Antwortist in diesem Falle immer wissenschaftlich präzis, absolut

und für andere Fälle

relativ. D. h. eineForm, die die beste in einem Falle ist, kann in

einem anderen Falle die

schlechteste sein: alles hängt hier von der inneren Notwendigkeit

ab, die allein eine Form

richtig machen kann. Und nur dann kann eine Form eine Bedeutung für

mehrere haben,

wenn die innere Notwendigkeit unter dem Druck der Zeit und des Raumes

einzelne Formen

wählt, die miteinander verwandt sind. Dieses ändert aber

an der relativen Bedeutung

der Form gar nichts, da die auch in diesem Falle richtige Form in vielen

anderen Fällen

falsch sein kann."

90: "Daspraktische Resultat: man darf nie einem Theoretiker (Kunst-

historiker, Kritiker etc.) glauben, wenn er behauptet, dass er

irgendeinen objektiven Fehler im Werke entdeckt hat.

Und: das Einzige, wasder Theoretiker mit

Recht behaupten kann, ist das,

dasser bis jetzt diese oder jene Anwendung des Mittels noch nicht gekannt

hat. Und: die

Theoretiker, die, vonder Analyse der schon dagewesenen Formen ausgehend,

einWerk

tadeln oder loben, sind die schädlichsten Irreführer, die

zwischen demWerk und dem naiven

Beschauereine Mauer bilden.

Vondiesem Standpunkte aus (welcher leider meistens

der einzig möglicheist) ist

die Kunstkritik der schlimmste Feind der Kunst.

Der ideale Kunstkritiker wäre also nicht

der Kritiker, welcher die

„Fehler"1), "Verirrungen", „Unkenntnisse", „Entlehnungen" usw. usw.

zu entdecken

suchen würde, sondern der, welcher zu fühlen suchen würde,

wie diese oder jene Form

innerlich wirkt und dann sein Gesamterlebnis

dem Publikum ausdrucksvoll mitteilen würde.

Hier würde natürlich der Kritiker eine Dichterseele brauchen,

da der Dichter ob-

jektiv fühlen muss, um subjektiv sein Gefühl zu verkörpern.

D. h. der Kritiker würde

eine schöpferische Kraft besitzen müssen. In Wirklichkeit

sind aberdie Kritiker sehr oft

misslungene Künstler, die am Mangel eigener schöpferischer

Kraft scheitern und deshalb

sich berufen fühlen, die fremde schöpferische Kraft zu lenken."

91: "Hier muss ich präzis sein. Eine fremde Formzu gebrauchen heisst

in der Kritik,

im Publikum und oft bei den Künstlern ein Verbrechen, ein Betrug.

Das ist aber in Wirk-

lichkeit nur dann derFall, wenn der,,Künstler" diese fremden Formen

ohne innere Not-

wendigkeit braucht und dadurch ein lebloses, totes Scheinwerk schafft.

Wennaber der

Künstler zum Ausdruck seiner inneren Regungen

und Erlebnisse sich einer oder der andern

fremden" Formder inneren Wahrheit entsprechend bedient, so übter

sein Recht aus,

sich jeder ihm innerlich nötigen Form zu bedienen — sei es ein

Gebrauchsgegen-

stand, ein Himmelskörper oder eine durch einen andern Künstler

schon künstlerisch

materialisierte Form."

99 "2. Das Aufbauendes seelisch-geistigen Lebens des 20. Jahrhunderts,

welches wir

miterleben und welches sich schon

jetzt in starken, ausdrucksvollen und bestimmten Formen

manifestiert und verkörpert."

112: "Die folgende kleine Bühnen komposition ist ein Versuch, aus

dieser Quelle zu schöpfen.

Essind hier drei Elemente, die zu äusseren Mitteln iminnerenWertedienen:

1. musikalischer Ton und seine Bewegung,

2. körperlich-seelischer Klang und seine Bewegung durch Menschen

und Gegen-

stände ausgedrückt,

3. farbiger Ton undseine Bewegung(eine spezielle Bühnenmöglichkeit).

So besteht hier schliesslich das Drama aus dem Komplex

der inneren Erlebnisse

(Seelenvibrationen) des Zuschauers."

Literatur (Auswahl)

- Kandinsky, Wassily (1893) Über die Gesetzmäßigkeit der Arbeiterlöhne. (Dissertation).

- Kandinsky, Wassily (1911) Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei. München: Piper (3. Aufl. 1912). Revidierte Neuauflage, Benteli Verlag, Bern 2004.

- Kandinsky, Wassily & Marc, Franz (1912) Der Blaue Reiter. München: Piper.

- Kandinsky, Wassily (1913) Klänge, mit 12 Farbholzschnitten und 44 Schwarz-Weiß-Holzschnitten. München: Piper

- Kandinsky, Wassily (1926) Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. Bauhausbücher Nr. 9, München 1926. (online).

- Kandinsky, Wassily (2005) Unterricht am Bauhaus. Vorträge, Seminare, Übungen 1923–1933. Hrsg. von Angelika Weißbach. Gebr. Berlin: Mann.

Links(Auswahl: beachte)

- https://archive.org

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Primitive

Kunst der Naturvölker. Der Ausdruck "primitiv" suggeriert Minderwertigkeit und ist daher nicht mehr angemessen. Vor und um die Jahrhunderwende und im frühen 20. Jahrhundert wurde die Kunst der Naturvölker entdeckt. Gauguin wanderte 1891 nach Haiti aus. Einher ging die Entdeckung der der Geisteskranken (Prinzhorn) und die Entwicklung der naiven Malerei (Rousseau)

__

Standort: Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter.

*

Überblick Kunst in der IP-GIPT.

Wolfgang Mezger Der Beitrag der Gestalttheorie zur Frage der Grundlage des künstlerischen Erlebens.

Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung *

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Kandinsky.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

01.01.2023 Angelegt, gesichtet, Fundstellen erfasst, ausgewertet und zusammengefasst.