(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=01.08.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: tt.mm.jj

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_ChatGPT zu Fragen der Dissoziation_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

ChatGPT zu Fragen der Dissoziation

(trennen, teilen, spalten)

Allgemeines Definitionsregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Definitionen elementarer Dimensionen des Erlebens: Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Befinden, Denken: Definitionsseite, Hauptseite; Dissoziation, (Standort) Energie, Fühlen, Handeln-Machen-Tun; Körper-Psyche, Lenken, Lernen, Motivfelder, Phantasieren (Großanalyse), Vorstellen, Wahrnehmen (Überblick),

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren; Hauptseite Referenzen in der psychologischen Forschung * ist-Bedeutungen * Systematische Analyse Definition und definieren in der Psychologie. * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

Inhaltsverzeichnis

- Gibt es einigermaßen genaue und gründliche Modelle für Dissoziation, etwa: WO wird dissoziiert, WAS genau wird WOHIN dissoziiert und wie wirkt es von dortaus WOHIN?

- Entschuldigung, ich meinte psychologische Dissoziation.

- Wie ist der Zusammenhang zwischen hypnotischer Trance und Dissoziation?

- Janet und Hilgard sprechen von unterschiedlichen "Bewusstseinen". Gehören die letztlich zu einem System oder bilden sie jeweils spezifische Systeme (Wach, Schlaf, Trance, Narkose, Koma, ...)?

- Trennen oder teilen sind psychologische Grundfunktion wie auch unterscheiden. Gibt es trennen oder teilen ohne zu unterscheiden oder sind beide konfundiert?

- Wenn ein Kind Bauklötze in zwei Gruppen willkürlich trennt, unterscheidet es dann nicht zwei Gruppen, links oder rechts, die eine oder die andere?

- Bei der Konfundierung wären zwei drei genaue Beispiele hilfreich, also trennen und unterscheiden konfundiert und nicht konfundiert.

- Gibt es eine wissenschaftstheoretisch systematische und genaue Methode, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen TRENNEN und UNTERSCHEIDEN zu analysieren?

- Nachfrage: Viele Schlagworte und "Begriffsverschiebebahnhöfe", aber wenig Genaues, Konkretes wie und was denn nun. [RS: zirkulär, tautologisch]

- Einspruch. Sie führen an: "Trennen: "Zwei oder mehr Dinge voneinander isolieren oder separieren." an. Das sind zirkuläre Begriffsverschiebebahnhöfe, die nichts klären. [RS: zirkulär, tautologisch]

- Erneuter Einspruch: Auch in der 1. Definition findet sich der zirkuläre Begriffsverschiebebahnhof "separat". [RS: zirkulär, tautologisch]

_

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 01.08.2024: Gibt es einigermaßen genaue und gründliche Modelle für Dissoziation, etwa: WO wird dissoziiert, WAS genau wird WOHIN dissoziiert und wie wirkt es von dortaus WOHIN?

"Ja, es gibt verschiedene Modelle zur Beschreibung der Dissoziation in der Chemie und Biochemie, die detailliert darstellen, wie und wo eine Substanz dissoziiert, welche Produkte entstehen und wie diese Produkte weiter reagieren oder interagieren können. Hier sind einige Aspekte und Modelle, die für eine gründliche Analyse der Dissoziation herangezogen werden können:

1. Thermodynamische Modelle

Thermodynamische Modelle beschreiben die energetischen Aspekte der

Dissoziation. Diese Modelle basieren auf Gleichgewichtskonstanten, die

die Verteilung der Produkte und Reaktanten bei einem bestimmten Temperatur-

und Druckverhältnis beschreiben.

Beispiele:

- Gibbs-Energie (?G): Gibt Auskunft darüber, ob eine Dissoziation spontan verläuft.

- Dissoziationskonstanten (Kd, Ka): Beschreiben das Gleichgewicht zwischen den dissoziierten und nicht dissoziierten Formen einer Verbindung.

2. Kinetische Modelle

Kinetische Modelle analysieren die Geschwindigkeit und die Mechanismen

der Dissoziation. Diese Modelle berücksichtigen oft die Aktivierungsenergien

und die Zwischenschritte der Reaktion.

Beispiele:

- Reaktionskinetik: Beschreibt, wie schnell die Dissoziation stattfindet und welche Zwischenschritte involviert sind.

- Arrhenius-Gleichung: Nutzt die Aktivierungsenergie und die Temperatur, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu berechnen.

3. Molekulardynamische Simulationen

Diese Modelle verwenden Computerberechnungen, um die Bewegung und Wechselwirkungen

von Atomen und Molekülen zu simulieren. Sie können sehr detaillierte

Informationen darüber liefern, wie eine Substanz dissoziiert und wie

die Produkte interagieren.

Beispiele:

- Molekulardynamik (MD) Simulationen: Verwendet Newtonsche Mechanik, um die Bewegungen der Atome und Moleküle in einem System zu simulieren.

- Monte-Carlo-Simulationen: Verwenden statistische Methoden, um die wahrscheinlichsten Zustände eines Systems zu ermitteln.

4. Quantentheoretische Modelle

Quantentheoretische Modelle betrachten die elektronischen Zustände

und die Quantenmechanik der Dissoziation. Sie bieten detaillierte Einblicke

in die elektronischen Übergänge und Bindungsbruchprozesse.

Beispiele:

- Dichtefunktionaltheorie (DFT): Nutzt quantenmechanische Modelle zur Beschreibung der Elektronenverteilung in Molekülen.

- Ab-initio-Berechnungen: Verwendet fundamentale physikalische Gesetze zur Berechnung der elektronischen Strukturen ohne empirische Parameter.

5. Spezifische Modelle für biologische Systeme

Für biochemische Systeme gibt es spezielle Modelle, die die Dissoziation

in biologischen Kontexten beschreiben. Diese Modelle berücksichtigen

die komplexen Wechselwirkungen in Zellumgebungen und biologische Makromoleküle.

Beispiele:

- Michaelis-Menten-Kinetik: Beschreibt die Kinetik von Enzymkatalysierten Reaktionen, inklusive der Dissoziation von Enzym-Substrat-Komplexen.

- Molekulare Docking-Modelle: Analysieren die Wechselwirkungen zwischen kleinen Molekülen (wie Drogen) und ihren biologischen Zielstrukturen.

Diese Modelle ermöglichen es Wissenschaftlern, detaillierte

und genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wie und wo eine Substanz

dissoziiert, welche Produkte entstehen und wie diese Produkte weiter interagieren.

Die Wahl des geeigneten Modells hängt stark vom spezifischen System

und der gewünschten Genauigkeit der Vorhersagen ab."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 01.08.2024:Entschuldigung, ich meinte psychologische Dissoziation.

"Ah, psychologische Dissoziation! In der Psychologie bezieht sich Dissoziation auf einen Zustand, bei dem eine Person eine Trennung von Gedanken, Erinnerungen, Gefühlen, Handlungen oder vom eigenen Identitätsbewusstsein erfährt. Es gibt verschiedene Modelle und Theorien, die versuchen, Dissoziation zu erklären und zu beschreiben. Hier sind einige der bedeutendsten Modelle:

1. Strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit (van der Hart,

Nijenhuis, Steele)

Dieses Modell unterscheidet zwischen zwei Hauptformen der Dissoziation:

- Primäre Dissoziation: Eine einfache Trennung zwischen der normalen Persönlichkeit (ANP, Apparently Normal Part) und der emotionalen Persönlichkeit (EP, Emotional Part). Dies tritt häufig bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) auf.

- Sekundäre Dissoziation: Eine weitere Aufspaltung der EP in verschiedene Teile, was oft bei komplexen PTBS und Dissoziativen Identitätsstörungen (DIS) auftritt.

2. Ego-State-Therapie (John und Helen Watkins)

Dieses Modell basiert auf der Vorstellung, dass die Persönlichkeit

aus verschiedenen Ego-Zuständen besteht, die jeweils eigene Erinnerungen,

Fähigkeiten und Verhaltensweisen haben können. Bei Dissoziation

kann ein Individuum zwischen diesen Zuständen wechseln, oft als Reaktion

auf bestimmte Trigger oder Stress.

3. Trauma-Modell der Dissoziation (Bessel van der Kolk)

Van der Kolk und andere Trauma-Experten betonen, dass Dissoziation

oft eine Folge von schweren Traumata ist, insbesondere in der Kindheit.

Sie erklären, dass Dissoziation als Bewältigungsmechanismus dient,

um extreme emotionale Schmerzen und Stress zu handhaben.

4. Neurobiologische Modelle

Neurowissenschaftliche Ansätze versuchen, die physiologischen

und neurologischen Grundlagen der Dissoziation zu verstehen. Hier wird

untersucht, wie Gehirnstrukturen und Neurotransmitter an dissoziativen

Zuständen beteiligt sind.

- Amygdala und Hippocampus: Diese Gehirnregionen sind wichtig für emotionale Verarbeitung und Gedächtnis, und ihre Dysfunktion kann zu dissoziativen Symptomen führen.

- Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse): Diese spielt eine Rolle bei der Stressreaktion und kann durch traumatische Erlebnisse verändert werden, was zu Dissoziation beitragen kann.

5. Kognitive und Behaviorale Modelle

Diese Modelle betrachten Dissoziation als eine Fehlfunktion in der

Verarbeitung von Informationen und Erlebnissen. Kognitive Theorien schlagen

vor, dass Dissoziation als eine Form der Vermeidung auftritt, um mit unerträglichen

Gedanken und Gefühlen umzugehen.

- Avoidance Theory: Dissoziation wird als eine Strategie zur Vermeidung von schmerzhaften Erinnerungen und Emotionen betrachtet.

- Dual Process Theory: Diese Theorie schlägt vor, dass Menschen parallel zwei Systeme zur Informationsverarbeitung nutzen – ein automatisches und ein kontrolliertes. Dissoziation tritt auf, wenn das automatische System die Kontrolle übernimmt.

6. Bindungstheorie (John Bowlby)

Bindungstheoretische Ansätze betonen, dass unsichere oder traumatische

Bindungserfahrungen in der Kindheit die Wahrscheinlichkeit erhöhen

können, dass eine Person Dissoziation als Bewältigungsmechanismus

entwickelt.

Diese verschiedenen Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf Dissoziation und können sich in der Praxis oft ergänzen. Therapeuten und Forscher nutzen diese Modelle, um die komplexen Phänomene der Dissoziation besser zu verstehen und wirksame Behandlungsstrategien zu entwickeln."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 01.08.2024: Wie ist der Zusammenhang zwischen hypnotischer Trance und Dissoziation ?

"Der Zusammenhang zwischen hypnotischer Trance und Dissoziation ist komplex und wird in der psychologischen und psychiatrischen Literatur intensiv diskutiert. Beide Zustände beinhalten eine Form der veränderten Bewusstseinslage und der Wahrnehmung, jedoch unterscheiden sie sich in einigen wichtigen Aspekten. Hier sind die Hauptpunkte, die den Zusammenhang zwischen hypnotischer Trance und Dissoziation beleuchten:

1. Gemeinsame Merkmale

- Veränderter Bewusstseinszustand: Sowohl hypnotische Trance als auch Dissoziation beinhalten eine Veränderung des normalen Bewusstseinszustands. In beiden Zuständen kann es zu einer veränderten Wahrnehmung der Umwelt und der eigenen Person kommen.

- Aufmerksamkeitsfokus: Beide Zustände beinhalten oft eine fokussierte Aufmerksamkeit, wobei bestimmte Aspekte der Erfahrung hervorgehoben und andere ausgeblendet werden.

- Amnesie: In beiden Zuständen kann es zu Gedächtnislücken oder Amnesie kommen, bei denen sich die Person später nicht an das Geschehen während des Zustands erinnern kann.

2. Hypnotische Trance

Hypnotische Trance ist ein induzierter Zustand, der durch Suggestion

hervorgerufen wird. Sie wird oft durch einen Hypnotiseur oder Selbsthypnose

erreicht und ist charakterisiert durch:

- Erhöhte Suggestibilität: Personen in hypnotischer Trance sind empfänglicher für Suggestionen.

- Konzentration und Entspannung: Eine intensive Konzentration auf eine spezifische Idee oder Empfindung und ein Zustand tiefer Entspannung sind typisch.

- Therapeutischer Nutzen: Hypnose wird oft therapeutisch genutzt, um Verhaltensänderungen zu fördern, Schmerzen zu lindern oder traumatische Erinnerungen zu bearbeiten.

3. Dissoziation

Dissoziation ist ein psychologisches Phänomen, das typischerweise

als Reaktion auf Trauma oder extremen Stress auftritt. Sie ist charakterisiert

durch:

- Fragmentierung des Bewusstseins: Eine Aufspaltung von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen oder Identitätsbewusstsein.

- Unkontrollierte Natur: Dissoziation tritt oft unwillkürlich und ohne bewusste Kontrolle auf, als Schutzmechanismus des Gehirns gegen überwältigende Erlebnisse.

- Verschiedene Formen: Dazu gehören Depersonalisation, Derealisation, Dissoziative Amnesie und Dissoziative Identitätsstörung.

4. Theorien zum Zusammenhang

- Kontinuum-Modell: Einige Theorien schlagen vor, dass hypnotische Trance und Dissoziation auf einem Kontinuum liegen, wobei hypnotische Trance ein kontrollierter und therapeutischer Zustand ist, während Dissoziation ein unkontrollierter, oft pathologischer Zustand ist.

- Ähnlichkeiten in der Neurobiologie: Beide Zustände zeigen Ähnlichkeiten in der Hirnaktivität und können ähnliche neurobiologische Mechanismen teilen, wie veränderte Aktivität in Regionen, die für Selbstbewusstsein und emotionale Verarbeitung verantwortlich sind.

- Dissoziation als Hypnotische Suszeptibilität: Personen, die leicht hypnotisiert werden können, zeigen oft auch eine höhere Tendenz zur Dissoziation. Dies deutet darauf hin, dass eine natürliche Disposition zur Trance-Erfahrung bestehen könnte, die sowohl hypnotische als auch dissoziative Zustände umfasst.

5. Unterschiede

- Induktion und Kontrolle: Hypnotische Trance wird bewusst induziert und kontrolliert, während Dissoziation oft spontan und unkontrolliert auftritt.

- Zweck und Nutzen: Hypnose wird oft gezielt für therapeutische Zwecke eingesetzt, während Dissoziation oft ein Symptom von psychischen Störungen ist, insbesondere von Traumafolgestörungen.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass hypnotische Trance und

Dissoziation verwandte Phänomene sind, die sich jedoch in ihrer Entstehung,

Kontrolle und Nutzung unterscheiden. Beide Zustände bieten wichtige

Einblicke in die Flexibilität und die Komplexität des menschlichen

Bewusstseins."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 01.08.2024:Janet und Hilgard sprechen von unterschiedlichen "Bewusstseinen". Gehören die letztlich zu einem System oder bilden sie jeweils spezifische Systeme (Wach, Schlaf, Trance, Narkose, Koma, ...)?

"Die Theorien von Pièrre Janet und Ernest Hilgard bieten unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen der Dissoziation und die Natur der "Bewusstseinszustände". Beide betrachten Bewusstseinszustände als Teil eines umfassenderen Systems, weisen jedoch auf spezifische Aspekte hin, die sie als unterschiedlich und teils autonom betrachten.

Pièrre Janet: Automatische und Bewusste Prozesse

Janet war einer der ersten, der den Begriff der Dissoziation in die

Psychologie einführte. Er betrachtete Dissoziation als eine Fragmentierung

des Bewusstseins, die auf traumatische Erfahrungen zurückzuführen

ist. In seiner Sichtweise gibt es:

- Automatische Prozesse: Diese sind unbewusst und laufen unabhängig vom bewussten Willen ab. Sie können als separate Systeme betrachtet werden, die von traumatischen Erlebnissen ausgelöst und gesteuert werden.

- Bewusste Prozesse: Diese umfassen das normale, wache Bewusstsein, in dem eine Person Kontrolle und Bewusstsein über ihre Handlungen und Gedanken hat.

Ernest Hilgard: Neodissoziationstheorie

Hilgard entwickelte die Neodissoziationstheorie, die die Existenz mehrerer

Ebenen oder Systeme innerhalb des Bewusstseins vorschlägt. In seiner

Theorie gibt es:

- Hierarchisches Modell des Bewusstseins: Hilgard postulierte, dass das Bewusstsein aus mehreren Kontrollsystemen besteht, die hierarchisch organisiert sind. Diese Systeme können sich dissoziieren und unabhängig voneinander funktionieren.

- Das versteckte Beobachter-Phänomen: Ein zentrales Konzept in Hilgards Theorie ist der "versteckte Beobachter", ein Teil des Bewusstseins, das Bewusstsein über Ereignisse behält, auch wenn die Person in einem hypnotischen Zustand ist und sich später nicht bewusst daran erinnert.

Integration und Unterschiede

Während beide Theorien unterschiedliche Ansätze zur Beschreibung der Dissoziation und der Struktur des Bewusstseins haben, gibt es einige gemeinsame und unterscheidende Merkmale:

Gemeinsamkeiten:

- Beide Theorien sehen Dissoziation als ein Phänomen, bei dem Teile des Bewusstseins unabhängig voneinander agieren.

- Sowohl Janet als auch Hilgard erkennen an, dass traumatische Erfahrungen eine Schlüsselrolle bei der Dissoziation spielen können.

- Beide Theorien postulieren, dass es verschiedene Bewusstseinszustände gibt, die innerhalb eines umfassenderen Systems existieren.

Unterschiede:

- Janet betont die Rolle der automatischen und bewussten Prozesse und sieht Dissoziation als Fragmentierung dieser Prozesse.

- Hilgard konzentriert sich auf ein hierarchisches Modell mit mehreren Kontrollsystemen und führt das Konzept des "versteckten Beobachters" ein.

Bewusstseinszustände (Wach, Schlaf, Trance, Narkose, Koma)

Diese Zustände können als unterschiedliche Manifestationen

der Interaktion und Konfiguration der beschriebenen Systeme betrachtet

werden. In jedem dieser Zustände sind verschiedene Teile des Bewusstseins

aktiv oder inaktiv, was zu den jeweiligen charakteristischen Erlebnissen

und Verhaltensweisen führt.

- Wachzustand: Vollständige Integration der Bewusstseinsprozesse, hohe Aufmerksamkeit und Kontrolle.

- Schlaf: Unterschiedliche Stadien (REM und Non-REM), in denen das Bewusstsein unterschiedlich organisiert und aktiv ist.

- Trance: Ein Zustand fokussierter Aufmerksamkeit und erhöhter Suggestibilität, wobei bestimmte Bewusstseinsprozesse dominieren.

- Narkose: Eine durch Medikamente induzierte Bewusstseinsveränderung mit stark reduzierter sensorischer und kognitiver Aktivität.

- Koma: Ein schwerwiegender Zustand mit minimaler bis keiner bewussten Aktivität, oft durch eine schwere Hirnverletzung oder Krankheit verursacht.

Insgesamt bieten die Theorien von Janet und Hilgard wertvolle Einsichten

in die Natur der Dissoziation und die Struktur des Bewusstseins, wobei

sie unterschiedliche Aspekte und Mechanismen hervorheben, die zu den verschiedenen

Bewusstseinszuständen führen."

_

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024:Trennen oder teilen sind psychologische Grundfunktion wie auch unterscheiden. Gibt es trennen oder teilen ohne zu unterscheiden oder sind beide konfundiert?

"In der Psychologie sind "trennen" oder "teilen" und "unterscheiden" eng miteinander verbundene, aber dennoch unterschiedliche kognitive Funktionen.

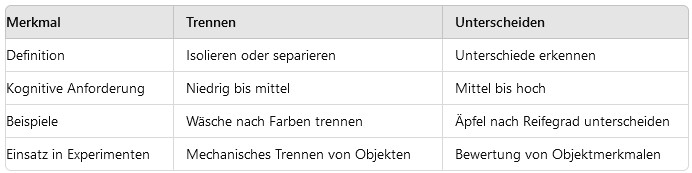

Definitionen und Unterschiede:

1. Trennen/Teilen:

- Trennen bedeutet, zwei oder mehr Elemente voneinander zu isolieren. Dies kann physisch, gedanklich oder konzeptuell geschehen.

- Teilen bedeutet, etwas Ganzes in kleinere Teile zu zerlegen.

2. Unterscheiden:

- Unterscheiden bedeutet, Unterschiede zwischen zwei oder mehr Elementen zu erkennen und zu verstehen. Dies erfordert eine Bewertung der Merkmale und Eigenschaften dieser Elemente.

Zusammenhang:

Trennen/Teilen ohne Unterscheiden:

- In bestimmten Kontexten ist es möglich, Elemente zu trennen oder zu teilen, ohne sie zuvor explizit zu unterscheiden. Zum Beispiel kann ein Kind Spielzeug in zwei Haufen aufteilen, ohne genau zu verstehen oder zu unterscheiden, welche spezifischen Eigenschaften die Spielzeuge in jedem Haufen haben. Hier ist der Akt des Trennens oder Teilens eher mechanisch oder zufällig.

Unterscheiden führt zum Trennen/Teilen:

- In den meisten Fällen jedoch geht dem Trennen oder Teilen das Unterscheiden voraus. Um Elemente sinnvoll zu trennen oder zu teilen, muss man ihre Unterschiede erkennen. Zum Beispiel trennt man Kleidung nach Farben oder Arten, weil man die Unterschiede zwischen den Farben oder den Kleidungsstücken erkennt.

Konfundierung:

- Konfundierung bedeutet in diesem Kontext, dass zwei Konzepte oder Funktionen nicht klar voneinander getrennt werden können und oft zusammen auftreten. Trennen/Teilen und Unterscheiden sind oft konfundiert, weil sie in vielen kognitiven Prozessen gleichzeitig und zusammen auftreten.

Beispiele:

1. Trennen ohne bewusstes Unterscheiden:

- Ein Kind teilt zufällig Bauklötze in zwei Gruppen, ohne die Farben oder Formen der Klötze zu beachten.

2. Unterscheiden führt zum Trennen:

Ein Erwachsener trennt seine

Wäsche nach Farben, nachdem er die verschiedenen Farben unterschieden

hat.

3. Konfundierung:

- Beim Sortieren von Besteck trennt man Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind Trennen und Unterscheiden untrennbar miteinander verbunden, da das Trennen der Elemente auf der Unterscheidung der verschiedenen Arten von Besteck basiert.

Fazit:

Während es theoretisch möglich ist, Trennen oder Teilen ohne

explizites Unterscheiden durchzuführen, sind diese Funktionen in der

Praxis oft miteinander verknüpft. Das Unterscheiden erleichtert das

Trennen und Teilen, und in vielen kognitiven Prozessen treten sie gemeinsam

auf. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede zwischen diesen Konzepten

zu verstehen, um ihre spezifischen Rollen in verschiedenen psychologischen

und kognitiven Prozessen klar zu definieren."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024: Wenn ein Kind Bauklötze in zwei Gruppen willkürlich trennt, unterscheidet es dann nicht zwei Gruppen, links oder rechts, die eine oder die andere?

"Ja, wenn ein Kind Bauklötze willkürlich in zwei Gruppen trennt, unterscheidet es tatsächlich zwischen den beiden Gruppen, zumindest auf einer grundlegenden Ebene. Auch wenn die Trennung willkürlich ist und nicht auf spezifischen Merkmalen wie Farbe oder Form basiert, führt der Akt des Trennens dazu, dass zwei unterschiedliche Gruppen entstehen. Diese Unterscheidung basiert dann auf der räumlichen Trennung, z.B. "links" und "rechts" oder "Gruppe 1" und "Gruppe 2".

Veranschaulichung des Unterschieds

1. Willkürliches Trennen:

- Das Kind teilt die Bauklötze in zwei Haufen ohne ein spezifisches Kriterium wie Farbe oder Form. Dennoch unterscheidet es zwischen "Haufen A" und "Haufen B" basierend auf deren Position.

2. Unterscheiden auf grundlegender Ebene:

- Auch wenn das Kriterium der Trennung nicht auf inhärenten Merkmalen der Klötze basiert, entsteht eine Unterscheidung aufgrund der Handlung selbst. Das Kind erkennt, dass es zwei separate Gruppen gibt, auch wenn diese Gruppen willkürlich gebildet wurden.

Psychologische Perspektive

- Grundlegendes Unterscheiden: Bereits das willkürliche Trennen von Objekten führt zu einer grundlegenden Form des Unterscheidens. Das Kind nimmt wahr, dass es zwei separate Gruppen gibt, auch wenn es keine spezifischen Eigenschaften der Klötze berücksichtigt.

- Komplexes Unterscheiden: Wenn das Kind nach bestimmten Merkmalen trennt (z.B. nach Farbe oder Form), findet ein komplexeres Unterscheiden statt, das eine bewusste Analyse und Bewertung der Eigenschaften der Bauklötze erfordert.

Fazit

Der Akt des Trennens, selbst wenn er willkürlich ist, beinhaltet

eine grundlegende Form des Unterscheidens. Das Kind erkennt die Existenz

von zwei getrennten Gruppen, auch wenn es keine spezifischen Merkmale der

Klötze in Betracht zieht. Somit sind Trennen/Teilen und Unterscheiden

eng miteinander verbunden, wobei selbst willkürliches Trennen zu einer

simplen Form der Unterscheidung führt."

_

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024:Bei der Konfundierung wäen zwei drei genaue Beispiele hilfreich, also trennen und unterscheiden konfundiert und nicht konfundiert.

"Natürlich, hier sind einige Beispiele, die zeigen, wie Trennen und Unterscheiden konfundiert oder nicht konfundiert sein können:

Konfundiert (Trennen und Unterscheiden sind miteinander verwoben)

1. Sortieren von Wäsche nach Farben

- Unterscheiden: Man erkennt die Unterschiede zwischen den Farben der Kleidungsstücke.

- Trennen/Teilen: Man teilt die Kleidung in verschiedene Haufen, basierend auf diesen Farben (z.B. weiße, farbige und dunkle Wäsche).

- Konfundierung: Der Akt des Trennens basiert direkt auf der Unterscheidung der Farben.

2. Alphabetisierung von Büchern

- Unterscheiden: Man erkennt die Anfangsbuchstaben der Buchtitel oder Autoren.

- Trennen/Teilen: Man ordnet die Bücher alphabetisch, indem man sie in verschiedene Abschnitte teilt.

- Konfundierung: Das Trennen der Bücher in alphabetische Reihenfolge hängt direkt von der Unterscheidung der Buchstaben ab.

3. Sortieren von Besteck

- Unterscheiden: Man erkennt die unterschiedlichen Arten von Besteck (Messer, Gabeln, Löffel).

- Trennen/Teilen: Man teilt das Besteck in verschiedene Fächer der Besteckschublade.

- Konfundierung: Das Trennen des Bestecks basiert auf der Unterscheidung der Besteckarten.

Nicht Konfundiert (Trennen und Unterscheiden sind getrennte Prozesse)

1. Willkürliches Aufteilen von Spielzeug

- Trennen/Teilen: Ein Kind teilt seine Spielzeuge in zwei Gruppen, ohne auf spezifische Merkmale wie Art oder Farbe zu achten.

- Unterscheiden: In diesem Fall findet keine bewusste Unterscheidung statt. Das Trennen erfolgt zufällig oder willkürlich.

2. Aufteilen von Kartenstapeln

- Trennen/Teilen: Jemand teilt einen Stapel Spielkarten in zwei gleich große Stapel, ohne die Karten vorher zu betrachten.

- Unterscheiden: Hier erfolgt keine Unterscheidung der Karten nach ihrem Wert oder ihrer Farbe. Das Trennen erfolgt mechanisch, ohne Bewertung der Unterschiede.

3. Zufälliges Verteilen von Gegenständen

- Trennen/Teilen: Man teilt eine Anzahl von Gegenständen (z.B. Büroklammern) in zwei Haufen, ohne dabei die Form, Größe oder Farbe zu beachten.

- Unterscheiden: Es wird keine bewusste Unterscheidung vorgenommen, die Trennung erfolgt rein zufällig.

Zusammenfassung

- Konfundiert: Trennen und Unterscheiden sind oft miteinander verknüpft, weil das Trennen auf der Grundlage von Unterschieden erfolgt, die erkannt und bewertet wurden.

- Nicht Konfundiert: Trennen kann auch ohne bewusste Unterscheidung erfolgen, wenn die Trennung willkürlich oder mechanisch erfolgt, ohne auf spezifische Merkmale zu achten.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Trennen und Unterscheiden zwar

oft zusammen auftreten, aber nicht immer untrennbar miteinander verbunden

sind."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024: Gibt es eine wissenschaftstheoretisch systematische und genaue Methode, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen TRENNEN und UNTERSCHEIDEN zu analysieren?

"Ja, es gibt wissenschaftstheoretische und systematische Methoden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Konzepten wie "Trennen" und "Unterscheiden" zu analysieren. Hier sind einige Ansätze und Methoden, die in der Wissenschaftstheorie und kognitiven Psychologie verwendet werden, um solche Analysen durchzuführen:

1. Begriffsanalyse

Diese Methode beinhaltet die detaillierte Untersuchung der Begriffe

selbst, um ihre Bedeutungen, Verwendung und Kontexte zu verstehen.

- Definition und Semantik:

- Analysieren Sie die Definitionen der Begriffe "Trennen" und "Unterscheiden" in verschiedenen Wörterbüchern und wissenschaftlichen Texten.

- Untersuchen Sie die Etymologie der Begriffe, um ihre Ursprünge und historischen Bedeutungen zu verstehen.

- Kontextuelle Analyse:

- Untersuchen Sie, wie die Begriffe in verschiedenen wissenschaftlichen und alltäglichen Kontexten verwendet werden.

- Identifizieren Sie Synonyme und Antonyme, um ein breiteres Verständnis der Bedeutungsfelder zu erlangen.

2. Konzeptuelle Modellierung

Diese Methode nutzt formale Modelle, um die Beziehungen zwischen Konzepten

zu analysieren.

- Ontologische Modellierung:

- Erstellen Sie ein ontologisches Modell, das die Konzepte und ihre Beziehungen zueinander darstellt.

- Verwenden Sie Tools wie Ontologie-Editoren (z.B. Protégé), um die Beziehungen zwischen "Trennen" und "Unterscheiden" zu visualisieren.

- Kognitive Modellierung:

- Entwickeln Sie kognitive Modelle, um zu verstehen, wie Menschen diese Konzepte verarbeiten und anwenden.

- Verwenden Sie Theorien der Kognitionswissenschaft, um die mentalen Prozesse zu beschreiben, die beim Trennen und Unterscheiden ablaufen.

3. Empirische Forschung

Durch experimentelle und beobachtende Studien können die Konzepte

in der Praxis untersucht werden.

- Experimentelle Studien:

- Entwerfen Sie Experimente, um zu testen, wie Menschen Aufgaben des Trennens und Unterscheidens durchführen.

- Verwenden Sie Methoden wie Reaktionszeitmessungen und Eye-Tracking, um die kognitiven Prozesse zu untersuchen.

- Beobachtungsstudien:

- Beobachten Sie, wie Menschen in natürlichen Situationen trennen und unterscheiden.

- Führen Sie qualitative Analysen durch, um die Strategien und Heuristiken zu identifizieren, die Menschen verwenden.

4. Vergleichende Analyse

Vergleichen Sie die Konzepte systematisch, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede

herauszuarbeiten.

- Gemeinsamkeiten identifizieren:

- Untersuchen Sie, welche Aspekte der Konzepte ähnlich sind (z.B. beide beinhalten eine Form der Kategorisierung).

- Verwenden Sie Venn-Diagramme oder Tabellen, um die Gemeinsamkeiten visuell darzustellen.

- Unterschiede herausarbeiten:

- Identifizieren Sie die spezifischen Merkmale, die die Konzepte unterscheiden (z.B. Trennen kann mechanisch erfolgen, während Unterscheiden immer eine bewusste Bewertung erfordert).

- Verwenden Sie Kontrasttabellen, um die Unterschiede systematisch darzustellen.

5. Theoretische Rahmenwerke

Nutzen Sie bestehende Theorien und Rahmenwerke aus der Philosophie

und Kognitionswissenschaft.

- Kategorisierungstheorien:

- Verwenden Sie Theorien der Kategorisierung (z.B. Prototypentheorie, Exemplartheorie), um zu verstehen, wie Menschen Kategorien bilden und unterscheiden.

- Untersuchen Sie, wie Trennungsprozesse in diese Theorien integriert werden können.

- Kognitive Architekturen:

- Verwenden Sie kognitive Architekturen (z.B. ACT-R, SOAR), um zu modellieren, wie das Gehirn Trennen und Unterscheiden verarbeitet.

- Untersuchen Sie, wie diese Architekturen verschiedene kognitive Prozesse integrieren.

Beispielhafte Anwendung

Um die methodische Herangehensweise zu veranschaulichen, könnte

man eine Studie durchführen, bei der Teilnehmer verschiedene Aufgaben

zum Trennen und Unterscheiden bearbeiten. Die Aufgaben könnten so

gestaltet sein, dass sie unterschiedliche Komplexitätsstufen und Arten

der Unterscheidung (z.B. nach Farbe, Form, Größe) umfassen.

Die Ergebnisse könnten dann mithilfe von statistischen Methoden analysiert

werden, um herauszufinden, ob und wie sich die kognitiven Prozesse beim

Trennen und Unterscheiden unterscheiden.

Durch die Kombination dieser Ansätze und Methoden können Sie eine umfassende und systematische Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen "Trennen" und "Unterscheiden" durchführen."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024: Nachfrage: Viele Schlagworte und "Begriffsverschiebebahnhöfe", aber wenig Genaues, Konkretes wie und was denn nun.

"Verstanden, lassen Sie uns präziser und konkreter werden, wie eine wissenschaftlich systematische Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen "Trennen" und "Unterscheiden" durchgeführt werden kann. Hier ist ein detaillierter Ansatz:

1. Begriffsdefinition und Semantische Analyse

Schritt-für-Schritt-Methodik:

1. Definitionen sammeln:

- Sammeln Sie Definitionen von "Trennen" und "Unterscheiden" aus mehreren Wörterbüchern und wissenschaftlichen Texten.

- Beispiel:

- Trennen: "Zwei oder mehr Dinge voneinander isolieren oder separieren."

- Unterscheiden: "Unterschiede zwischen zwei oder mehr Dingen erkennen oder benennen."

2. Semantische Felder analysieren:

- Erstellen Sie semantische Felder (Wortfelder) für beide Begriffe.

- Listen Sie Synonyme und verwandte Begriffe auf.

- Beispiel:

- Trennen: separieren, teilen, isolieren.

- Unterscheiden: differenzieren, erkennen, abgrenzen.

3. Kontextuelle Anwendung:

- Sammeln Sie Beispiele, in denen die Begriffe in der wissenschaftlichen Literatur oder im Alltag verwendet werden.

- Untersuchen Sie, wie die Begriffe in verschiedenen Disziplinen (z.B. Psychologie, Linguistik) verwendet werden.

2. Empirische Forschung

Experimentelles Design:

1. Hypothesenbildung:

- Formulieren Sie Hypothesen, die die Unterschiede zwischen den Konzepten testen.

- Beispiel: "Das Trennen von Objekten erfordert weniger kognitive Ressourcen als das Unterscheiden von Objekten."

2. Experimentelle Aufgaben erstellen:

- Entwickeln Sie spezifische Aufgaben für Teilnehmer.

- Beispielaufgaben:

- Trennen: Teilnehmer sollen eine Mischung aus roten und blauen Bällen in zwei separate Behälter (rot und blau) trennen.

- Unterscheiden: Teilnehmer sollen Bälle nicht nur nach Farbe, sondern auch nach Größe (groß, klein) in vier separate Behälter trennen.

3. Daten sammeln und analysieren:

- Messen Sie die Zeit und Genauigkeit, mit der die Aufgaben durchgeführt werden.

- Analysieren Sie die Daten statistisch (z.B. mittels t-Tests oder ANOVAs), um Unterschiede in der Leistung bei den Aufgaben zu identifizieren.

3. Vergleichende Analyse

Konkrete Anwendung:

1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede tabellarisch darstellen:

- Erstellen Sie eine Tabelle, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede systematisch darzustellen.

2. Visualisierung:

- Erstellen Sie Diagramme oder Flussdiagramme, um die Prozesse visuell darzustellen.

4. Kognitive und Ontologische Modellierung

Konkrete Schritte:

1. Ontologisches Modell:

- Erstellen Sie ein Diagramm, das die Beziehungen zwischen den Konzepten "Trennen" und "Unterscheiden" zeigt.

- Beispiel:

- Knoten für "Trennen" und "Unterscheiden" mit Unterknoten für spezifische Merkmale (z.B. "nach Farbe trennen", "nach Größe unterscheiden").

- Entwickeln Sie ein Modell, das zeigt, wie das Gehirn die Prozesse des Trennens und Unterscheidens verarbeitet.

- Beispiel: Verwenden Sie kognitive Theorien wie die Prototypentheorie, um zu zeigen, wie das Gehirn Kategorien bildet und unterscheidet.

Fazit

Durch diese systematischen und konkreten Schritte können Sie eine

detaillierte und präzise Analyse der Konzepte "Trennen" und "Unterscheiden"

durchführen. Dieser Ansatz kombiniert semantische Analysen, empirische

Forschung, Vergleichsanalysen und kognitive Modellierung, um die Gemeinsamkeiten

und Unterschiede zwischen den beiden Konzepten klar herauszuarbeiten."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024:Einspruch. Sie führen an: "Trennen: "Zwei oder mehr Dinge voneinander isolieren oder separieren." an. Das sind zirkuläre Begriffsverschiebebahnhöfe, die nichts klären.

Verstanden, ich werde einen präziseren und praktischeren Ansatz verwenden, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen "Trennen" und "Unterscheiden" klar zu analysieren, ohne auf zirkuläre Definitionen zurückzugreifen.

1. Begriffsdefinitionen und präzise Abgrenzung

Trennen:

- Definition: Das physische oder konzeptuelle Auseinandernehmen oder Aufteilen [RS: zirkulär, tautologisch] von Dingen in separate [RS: zirkulär, tautologisch] Einheiten oder Gruppen.

- Beispiel: Ein Kartenspiel in zwei gleiche Hälften aufteilen [RS: zirkulär, tautologisch].

- Definition: Das Erkennen oder Benennen von Unterschieden [RS: zirkulär, tautologisch] zwischen zwei oder mehr Dingen, basierend auf spezifischen Merkmalen oder Eigenschaften.

- Beispiel: Den Unterschied [RS: zirkulär, tautologisch] zwischen zwei Farben erkennen (rot und blau).

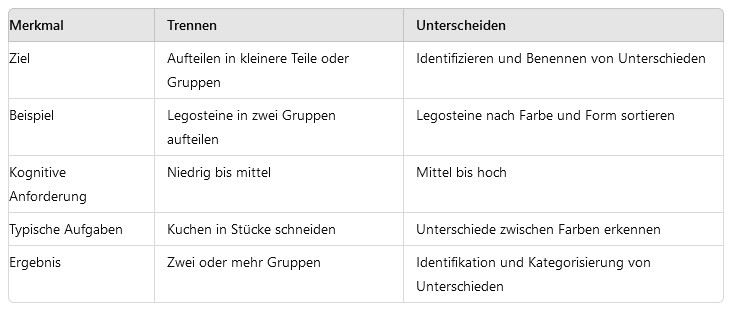

2. Konkrete Unterscheidungsmerkmale analysieren

Gemeinsamkeiten:

- Beide Prozesse involvieren eine Form der Differenzierung.

- Beide können auf physischer oder abstrakter Ebene stattfinden.

- Zweck und Ziel:

- Trennen: Ziel ist oft die physische oder organisatorische Aufteilung (z.B. eine Mischung von Objekten in Gruppen aufteilen).

- Unterscheiden: Ziel ist die Erkenntnis oder Benennung von Unterschieden (z.B. Unterschiede in der Farbe erkennen).

- Kognitive Anforderung:

- Trennen: Kann mechanisch und ohne tiefere Analyse erfolgen (z.B. Aufteilen einer Menge ohne Beachtung der Eigenschaften).

- Unterscheiden: Erfordert Analyse und Bewertung von Eigenschaften (z.B. Farbe, Form).

- Beispielhafte Szenarien:

- Trennen: Sortieren von Wäsche nach Farben.

- Unterscheiden: Erkennen der Reife von Früchten.

3. Methodische Analyse durch Experimente

Experiment 1: Trennen

- Aufgabe: Teilnehmer sollen eine Schüssel mit roten und blauen Bällen in zwei separate Behälter trennen.

- Messung: Zeit und Genauigkeit des Trennens.

- Erwartetes Ergebnis: Geringe kognitive Anforderung, Fokus auf mechanisches Sortieren.

Experiment 2: Unterscheiden

- Aufgabe: Teilnehmer sollen verschiedene Farbtöne von Bällen (z.B. rot, dunkelrot, hellrot) unterscheiden und korrekt benennen.

- Messung: Genauigkeit und Reaktionszeit bei der Identifikation der Farbtöne.

- Erwartetes Ergebnis: Höhere kognitive Anforderung, Fokus auf differenzierte Wahrnehmung und Bewertung.

4. Vergleichende Analyse

Tabellarische Darstellung:

5. Kognitive Modellierung

Kognitives Modell:

- Trennen:

- Input: Eine gemischte Gruppe von Objekten.

- Prozess: Mechanische Aufteilung basierend auf Position oder Zufall.

- Output: Zwei oder mehr getrennte Gruppen ohne notwendige Unterscheidung der Merkmale.

- Unterscheiden:

- Input: Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften.

- Prozess: Analyse und Bewertung der Eigenschaften (z.B. visuelle, auditive Merkmale).

- Output: Erkennen und Benennen der Unterschiede.

Durch diese präzisen und methodischen Schritte können

die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen "Trennen" und "Unterscheiden"

klar und verständlich analysiert und dargestellt werden, ohne auf

zirkuläre Definitionen zurückzugreifen."

ChatGPT https://chatgpt.com/ (Stand Oktober 2023) Frage 06.08.2024:Erneuter Einspruch: Auch in der 1. Definition findet sich der zirkuläre Begriffsverschiebebahnhof "separat"

"Verstanden, lassen Sie uns noch präziser und spezifischer sein, um die Begriffe "Trennen" und "Unterscheiden" klar und eindeutig zu definieren und zu analysieren, ohne auf zirkuläre Begriffe zurückzugreifen.

1. Begriffsdefinitionen ohne Zirkularität

Trennen:

- Definition: Das physische oder konzeptuelle Aufteilen einer Einheit in zwei oder mehr Teile.

- Beispiel: Eine Gruppe von Objekten in mehrere kleinere Gruppen aufteilen, wie das Teilen eines Kuchens in Stücke.

Unterscheiden:

- Definition: Das Erkennen und Benennen von Unterschieden zwischen zwei oder mehr Dingen auf der Basis spezifischer Merkmale oder Eigenschaften.

- Beispiel: Den Unterschied zwischen zwei Farben erkennen, wie Rot von Blau zu unterscheiden.

2. Detaillierte Merkmalsanalyse

Gemeinsamkeiten:

- Beide Prozesse beinhalten eine Form der Differenzierung.

- Beide können physisch (tangible Objekte) oder konzeptuell (abstrakte Konzepte) angewendet werden.

Unterschiede:

- Zweck und Ziel:

- Trennen: Ziel ist das Aufteilen in kleinere, separate Teile oder Gruppen.

- Unterscheiden: Ziel ist das Identifizieren und Benennen von Unterschieden basierend auf spezifischen Merkmalen.

- Kognitive Anforderung:

- Trennen: Kann oft mechanisch erfolgen und erfordert weniger kognitive Ressourcen.

- Unterscheiden: Erfordert eine analytische Bewertung der Merkmale und daher höhere kognitive Ressourcen.

- Beispiele:

- Trennen: Aufteilen von Legosteinen in mehrere Haufen ohne Rücksicht auf die Art der Steine.

- Unterscheiden: Identifizieren und benennen der verschiedenen Arten von Legosteinen nach Farbe oder Form.

3. Methodische Analyse durch Experimente

Experiment 1: Trennen

- Aufgabe: Teilnehmer sollen eine Mischung von Legosteinen in zwei Gruppen aufteilen.

- Messung: Zeit und Genauigkeit des Trennens.

- Erwartetes Ergebnis: Geringe kognitive Anforderung, hauptsächlich mechanisches Aufteilen.

Experiment 2: Unterscheiden

- Aufgabe: Teilnehmer sollen die Legosteine nach Farbe und Form in spezifische Kategorien einteilen.

- Messung: Genauigkeit und Zeit bei der Identifikation und Kategorisierung der Steine.

- Erwartetes Ergebnis: Höhere kognitive Anforderung, da es eine differenzierte Wahrnehmung und Bewertung erfordert.

4. Vergleichende Analyse

Tabellarische Darstellung:

5. Kognitive Modellierung

Kognitives Modell:

- Trennen:

- Input: Eine gemischte Gruppe von Objekten.

- Prozess: Physisches oder mechanisches Aufteilen ohne Berücksichtigung spezifischer Eigenschaften.

- Output: Mehrere kleinere Gruppen oder Teile.

- Unterscheiden:

- Input: Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften.

- Prozess: Analytische Bewertung und Identifikation von Unterschieden basierend auf spezifischen Merkmalen.

- Output: Kategorisierung und Benennung der Unterschiede.

Durch diese präzisen und methodischen Schritte, die klare und

nicht-zirkuläre Definitionen verwenden, können die Gemeinsamkeiten

und Unterschiede zwischen "Trennen" und "Unterscheiden" eindeutig analysiert

und dargestellt werden."

Abbruch-Anmerkung: Weitere Nachfragen

und Antworten führten zu nichts. ChatGPT gibt nur zirkulär-tautologische

Erklärungen ohne dies zu bemerken, wenn z.B. immer wieder Synonyma

von trennen wie z.B. aufteilen gebraucht werden.

Literatur (Auswahl)

Links (Auswahl: beachte)

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Standort: ChatGPT zu Fragen der Dissoziation.

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * ist-Bedeutungen * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Homonyme * Begriffsverschiebebahnhöfe * Sachverhalt * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Grunddimensionen des Erlebens * »«

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). ChatGPT zu Fragen der Dissoziation IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/I17-BeWu/ChatGPT-Dis.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: irs 16.08.2024 Rechtschreibprüfung und überflogen

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

16.08.2024 irs Rechtschreibprüfung und überflogen.

01.08.2024 angelegt im Zusammenhang mit der Bewusstseinsseite