(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=29.12.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 19.05.25.

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Axiomregister Psychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Axiomregister Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Standort: Axiomregister Psychologie * Haupt- und Verteilerseite Axiome in der Psychologie * Checkliste Axiome. * ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie.

Methoder der Textanalyse * Anfangsproblem * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Fundstelleninformationen * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * ist-Bedeutungen * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren: referenzieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »«

Inhaltsverzeichnis

- Editorial.

- Z1-Traditionelle-Bedeutung.

- Z2-Gebrauch.

- Z3-Geschichte.

- Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.

- Z5-Basis.

- Z-Fazit.

Zusammenfassung.

Chronologisches Axiomregister.

Alphabetisches Axiomeregister.

Sachliches, thematisches Axiomregister.

_

Zitierstil.

Definitionsregister Psychologie * Checkliste definieren.

Beweisregister Psychologie * Checkliste beweisen. *

Natcoderegister Psychologie * Checkliste natcode *

Erlebnisregister Psychologie.

Signierungen und Signierungssystem.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

_

Editorial > Editorial Hauptseite.

Auf dieser Seite wird nach der Methode der Textanalyse der Gebrauch des Wortes Axiom und seiner Verwandten hauptsächlich in der Psychologie zusammengetragen, dokumentiert und belegt. Ausgrund der großen geistes- und wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung wurden auch andere aufgenommen wie z.B. Aristoteles, Euklid, Einstein & Infeld, Hilbert, Kant, Newton, Russell.

Hierzu werden nach dem Modell des BeweisRegisters drei Register gebildet: Chronologisches -, Alphabetisches nach AutorInnen und sachlich-thematisches Axiomregister und im Laufe der Zeit mehr und mehr ergänzt, so dass sich ein repräsentatives Bild für die Psychologie ergibt.

Zusammenfassung Axiome in der Geschichte der Psychologie

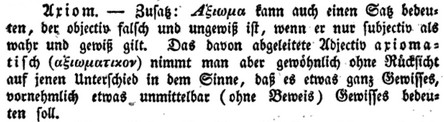

Z1-Traditionelle-Bedeutung. Axiome sollten nicht beweisbar, aber nützlich für Beweise; hinreichend allgemein; grundlegend; wichtig; klar und einsichtig sein. Der Axiombegriff drückt eine gewisse Erhöhung gegenüber Annahmen, Grundlagen oder Voraussetzungen aus.

Z2-Gebrauch. Der Wortgebrauch ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Der Wortgebrauch wird mit der Methode der Textanalyse erfasst (Suchtexte zum Thema Axiome in der Psychologie). Alphabetisch geordnete Bedeutungszuweisungen:

- Anfang

- Annahme: Axiom als Annahme, z.B. Vaihinger 1911, 58.1: "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..."

- Bestätigt: Axiom durch Erfahrung und die Natur bestätigkeit, z.B. Newton.

- Beziehungsregler (von Sachverhalten). Axiom als Beziehungsregler, Stumpf 1939, S. 14 unter Bezugnahme auf Hilbert (Grundlagen der Geometrie).

- Definition: Axiom als Definition Burt 1940, p. 47, Stumpf 1939, S. 131.2 interpretiert hier Axiome als verkleidete Definitionen.

- Erstes Axiom In der Logik nach Stumpf 1939, S. 131.3 der Satz der Identität, S. 205 "A ist A"

- Expliziter Gebrauch. Hier werden Axiome oder Synonyme ausdrücklich so benannt, z.B. G. E. Müller, Euklid.

- Fiktion: Axiom als Fiktion (Vaihinger 1911) und damit nützlich (pragmatische Begründung), S. 56: "Neumann nannte auch das Gesetz der Erhaltung der Kraft, sowie eine Reihe mathematischer Axiome und Postulate blosse fiktive Annahmen. ..."

- Folgerungsaxiome nach Stumpf 1939, S.154

- Grundsatz: Axiom als unmittelbar einsichtiger Grundsatz, der weder beweisbar ist noch bewiesen werden muss, z.B. bei Pascal "2. Zu Axiomen darf man nur völlig aus sich selbst evidente Dinge wählen." So auch Aristoteles, Bühler 1934, S. 22; Stegmüller 1958.

- Heimliche Axiome, Wertheimer (1945, dt.1957), S. 73, Selbstverständichkeiten bezeichnet Wertheimer auch als "heimliche Axiome", z.B. dass sich Form und Größe eines Dreiecks nicht verändern, wenn man es verschiebt. Das kommt meiner Idee von Axiomen im Alltag nahe, die wir gar nicht als solche bemerken.

- Idealisierung: Axiom als Idealisierung ähnlich wie bei Gesetzen, die empirisch nie so rein gegeben sind, wie es ihre Formulierung in Größengleichungen ausdrückt.

- Impliziter und nicht ausdrücklich als Axiom ausgewiesener Gebrauch, der vielfach, vor allem im Alltag, nicht bewusst ist. Hier wird ein Sachverhalt wie ein Axiom genutzt, z.B. dass es eine Außenwelt gibt, dass alles Gründe hat, dass man seiner inneren Wahrnehmung vertraut.

- Konvention: Axiom als Konvention, z.B. Hume, Poincaré., Stumpf 1939,

- Kriterien / Merkmale von Axiomen

- Einfach nach Stumpf 1939, S.68

- Einsichtig.

- Evidenz (in dt. Bedeutung), Wundt 1896, S.382; Piaget 1972,

- Folgenreich nach Stumpf 1939, S.68

- Gültigkeit (a priori, allgemein und überhaupt, spezifisch)

- Klar.

- Notwendigkeit nach Stumpf 1939, S. 127

- Selbstverständlich nach Stumpf 1939, S. 127 am Beispiel des Satzes vom Widerspruch. Auch Wertheimer (1945, dt. 1957), S. 73.

- Verständlich.

- Wichtig.

- Willkürlich nach Stumpf 1939, S.68: "... willkürlich angenommene Vordersätze ..."

- Modell: Axiom als Modellannahme. Der Axiombegriff wird in der Psychologie im Sinne von prüfbaren Modellannahmen vielfach falsch verwendet. Was prüfbar ist, sollte nach traditionellen Auffassungen kein Axiom sein, z.B. Entscheidungstheorie (z.B. Bröder, Luce; F.A. Müller; Gigerenzer);

- Postulat: Axiom als Postulat oder Forderung, die erfüllt sein muss, z.B. bei Hull., Vaihinger 1911, S. 58.1 "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..." Die APA (update 2018) setzt Axiom und Postulat gleich; auch Pospeschill 2013.

- Prinzip: Axiom als Prinzip, das grundlegend gelten soll, z.B. der Satz vom Widerspruch, es kann nicht etwas und zugleich sein Gegenteil gelten. F.A. Müller 1882), S. 3: "... des Fechner'schen Prinzips, des Axioms, ..."

- Regel: Axiom als Regel, z.B. der Modus ponens in der Logik; ChatGPT widerspricht.

- Richtig/Falsch: Axiom als richtig oder falsch, z.B. F.A. Müller (1882), S. 56: "... Das Fundament der Psychophysik ist ein verfehltes, weil das Axiom der Psychophysik, es bestehe funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung und Reiz, falsch ist. ..."

- Satz. Axiom als allgemeiner Satz. Stumpf 1939, S.7, auch Vordersatz nach Stumpf 1939, S.68; Bühler 1934, S. 21, 22, 23.

- Unmittelbare Vernunfterkenntnis nach Stumpf 1939, S. 128 mit Beispiel Satz vom Widerspruch, Stumpf 139.3, S. 150 "... Vor [>150] läufig, beim gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnis, wird der Satz

- Unvollständigkeit: Axiome unvollständig, z.B. Gödel.

- Voraussetzung: Axiom als Voraussetzung, z.B. Reusser 1984 "... drei Voraussetzungen oder Axiome ..." Nach Stumpf 1939, S. 97, setzten große Mathematiker sehr allgemeine Begriffe voraus

- Widerspruchsfrei. Axiome sollen in sich und gegenüber anderen Axiomen derselben Basis widerspruchsfrei sein.

- Willkürlichkeit, Sinn und Sinnlosigkeit von Axiomen. Einstein nach Wertheimer (1945, dt.1957), S. 207: "... Einsteins erste Erwiderung war, daß wir in der Wahl von Axiomen völlig frei seien. „Es gibt keinen solchen Unterschied, wie Sie ihn voraussetzen“, sagte er, „zwischen sinnvollen und willkürlichen Axiomen. Die einzige Tugend von Axiomen ist, daß sie grundlegende Voraussetzungen liefern, aus denen man Schlüsse ziehen kann, die mit den Tatsachen übereinstimmen. ... Aber dann ging Einstein lächelnd dazu über, mir ein besonders hübsches Beispiel eines sinnlosen Axioms zu geben: „Man könnte natürlich, sagen wir, die Schallgeschwindigkeit anstelle der Lichtgeschwindigkeit wählen. ..."

| Ein Hauptsatz der Wissenschaftstheorie zum Anfang lautet: Irgendwo muss man anfangen und diesen Anfang kann man nicht beweisen und muss ihn folglich als gültig und wahr annehmen. Solche Anfangsannahmen wurden als Axiome bezeichnet und kann man auch als Axiome bezeichnen. Axiome bedeuten in diesem Sinne nichts anderes als erste Sätze, die man unbewiesen als wahr und gültig annimmt, um einem unendlichen Zurückschreiten zu entgehen.. |

besser noch in der Reihe der Axiome mit aufgeführt."

Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.

- Z4.1 In der Psychologie völlig unterentwickelt. Sie ist - wie schon bei den Beweisen - ausgesprochen dürftig mit Ausnahme mathematisch dominierter Bereiche wie z.B. Statistik, Mess- und Testtheorie.

- Z4.2 Aber gerade in Statistik, Mess- oder Testtheorie der Axiombegriff nicht selten falsch verwendet im Sinne von prüfbaren Modellannahmen.

- Z4.3 Wenn auch ein Axiom selbst meist als nicht beweisbar gilt, so gilt das keinewegs für seine Kriterien, die aber in der wissenschaftlichen Praxis so gut wie nie begründet werden. Ob ein Axiom z.B. einleuchtend, verständlich, klar, anerkannt oder nützlich ist, kann natürlich empirisch untersucht, bestätigt oder widerlegt werden.

- B01 Grundbegriffe und Begriffe.

- B02 Annahmen oder Voraussetzungen.

- B03 Methoden der Erkenntnisgewinnung und Sicherung.

- B04 Regeln, allgemeine und spezielle.

- B05 Basissätze, Sätze, Befunde.

- B06 Gültigkeitsbereich.

Methode der Textanalyse

Die Methode der Textanalyse gilt auch für das Thema Axiome.

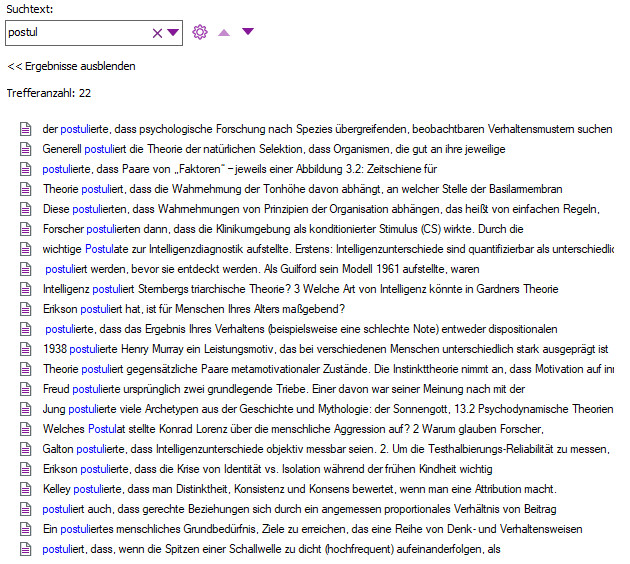

Suchtexte zum Thema

Axiome in der Psychologie

Die wichtigsten Suchtexte sind "axiom", "Postulat",

"Prinzip", "Grundsatz", "Annahme", "annehm", "angenommen", "annimmt", "Grundvoraussetzung",

"Basis".

Chronologisches Axiomregister

- 360-330-v.Chr.-Aristoteles ChatGPT:

- „Analytica Posteriora“ (71b9-12): Axiome sind notwendige, unbeweisbare Prinzipien.

- „Metaphysik“ (1005b19-20): Satz vom Widerspruch als grundlegendes Axiom.

- „Metaphysik“ (1011b23-24): Prinzip des ausgeschlossenen Dritten.

- „Analytica Posteriora“ (100b5-18): Erkenntnis von Axiomen durch intuitive Vernunft (nous).

- „Topik“ (100a25-100b20): Abgrenzung von Axiomen und Postulaten.

- 300 v.Chr. Euklid verfasste vermutlich um diese Zeit seine Elemente. > Euklid 8.

- 1687-Newton (1643-1726) Hierzu ChatGPT:

- Euclid (Euklid): Newton orientiert sich an der geometrischen Struktur von Euklids Elemente, wo Axiome die Basis deduktiver Systeme bilden.

- Galileo Galilei: Die empirischen Beobachtungen Galileis zur Bewegung bildeten die Grundlage für Newtons Formulierung der Axiome.

- René Descartes: Newton reagiert auch auf Descartes, der ebenfalls universelle Prinzipien formulierte, aber stärker auf mechanistische Modelle setzte.

- 1755-1804 Kants Schaffenszeit (Lebenszeit (1724-1804) Fundstellen "axiom" 134 im Bonner Kant-Korpus (Abruf 24.12.2024).

- 1777-Tetens. Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 2. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] [DTA]

"Aristoteles definiert die Rolle der Axiome explizit in der „Analytica Posteriora“ (Erstes Buch, Kapitel 2, 71b9-12):

- „Denn es gibt gewisse Dinge, über

die wir mit Notwendigkeit Gewissheit haben müssen – und zwar nicht

durch Beweisführung, sondern an sich –, wenn wir etwas lernen sollen.

Denn es ist unmöglich, alles zu beweisen, da man so ins Unendliche

fortschreiten müsste; und so gibt es letztlich Prinzipien, die nicht

beweisbar sind. ...

Zusammenfassung mit Belegen

"Newton steht in einer Tradition von Wissenschaftlern, die den Begriff „Axiom“ aus der antiken Philosophie übernommen und an die Bedürfnisse der modernen Wissenschaft angepasst haben:

ChatGPT Eine Abfrage am 25.12.2024 "Was genau verstand Kant unter einem Axiom und gibt es dafür Belege? Hat sich sein Verständnis gewandelt?" führt zum "Fazit: Kant verstand Axiome als synthetische Urteile a priori, die unmittelbar einsichtig sind und auf der reinen Anschauung basieren. Diese Definition ist in der "Kritik der reinen Vernunft" grundlegend und bleibt in seinen späteren Werken stabil."

S. 131

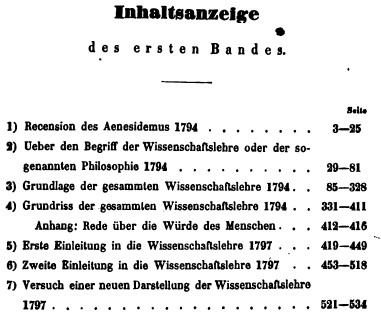

- 1794-Fichte (1762-1814) Fichte, Johann Gottlieb (1994) Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Leipzig: Gabler. Obwohl man gerade von einer Wissenschaftslehre erwarten sollte, dass der Begriff des Axioms gebraucht und erläutert wird, ist das bei Fichte hier merkwürdigerweise nicht der Fall. Fundstellen "Annahme" 4, "axiom" 0; "beweis" 3 (u.a. Die Beweise des gesunden Menschenverstandes S.55); "Grundsatz" 2; "Postulat" 0; "Prinzip" 0; "Voraussetz" 2;

- 1797-Fichte (1762-1814) 5,6,7 oben Faksimile "Inhaltsanzeige".

- 1835-Fichte (1762-1814) Nachgelassene Werke Bd. 3, System der Sittenlehre. 4 Fundstellen "axiom" ohne Erläuterung, was er unter Axiom versteht:

- 231.1: "... was dem Axiome, dem ich und alle meine Bekannten ..."

- 231.2: "... Was aber Ihr und Ihrer Bekannten Axiom anbelangt, dass die Welt im Ganzen sich stets gleich bleibe, ..."

- 239: "... Wir erklären nicht nur für eine Abgeschmacktheit, sondern zugleich auch für eine boshafte Unverschämtheit die Behauptung, daß es irgend eine feste und ausgemachte Wahrheit gebe ; wir erklären für unwidersprechliches Axiom, daß es unabänderliches Schicksal des ganzen Menschengeschlechtes sei , in derselben Planlosigkeit, Verworrenheit und denselben Widersprüchen umher geworfen zu werden, in denen auch wir uns befinden. ..."

- 248: "E. Ich konnte diese Antwort voraussehen. »Die Principien werden durch keine Zeit, und keiner Zeit Ereigniß geändert; nur die Anwendung derselben wird bestimmt durch den Stoff, den die Zeit darbietet.« — Wer kennt nicht diese Axiome? Sollte es aber wirklich nur eine Ausdehnung der Sphäre sein, und nicht vielmehr eine Umänderung des Princips selber, das sich Ihnen als unzulänglich bewährt hätte, was ich Ihnen zutrauen und an Ihnen zu bemerken glaube?"

- 1838-Krug Axiom in Krugs enzyklopädisch-philosophisches Lexikon, 5. Band, S. 133 GB:

- 1854-Grimm'sches Wörterbuch. Kein Eintrag "Axiom" [Online]

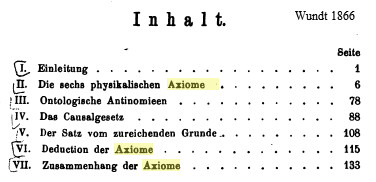

- 1866-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1866) Die physikalischen Axiome und ihre Beziehungen zum Causalprinzip. Erlangen: Enke.

- 1) Alle Ursachen in der Natur sind Bewegungsursachen.

- 2) Jede Bewegungsursache liegt ausserhalb des Bewegten.

- 3) Alle Bewegungsursachen wirken in der Richtung der geraden Verbindungslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes.

- 4) Die Wirkung jeder Ursache verharrt.

- 5) Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegenwirkung.

- 6) Jede Wirkung ist aequivalent ihrer Ursache."

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Wundt hat 1866 sechs physikalische Axiome aufgestellt. Wie wurde diese Arbeit von der Naturwissenschaft, insbesondere den Physikern aufgenommen und welche Geschichte hat diese Arbeit genommen?

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Zu den 6 einzelnen Axiomern hat ChatGPT sich nicht geäußert.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Hm, ich habe auf S.6 folgende Axiome gefunden: "1) Alle Ursachen in der Natur sind Bewegungsursachen. 2) Jede Bewegungsursache liegt ausserhalb des Bewegten. 3) Alle Bewegungsursachen wirken in der Richtung der geraden Verbindungslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes. 4) Die Wirkung jeder Ursache verharrt. 5) Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegenwirkung. 6) Jede Wirkung ist aequivalent ihrer Ursache."

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides: Axiome im Kontext der damaligen oder heutigen Physik tiefer zu analysieren.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne. "tiefer in Verbindung mit aktuellen physikalischen Konzepten wie Quantenverschränkung, Dunkler Materie oder der Relativitätstheorie analysieren"

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Quantenmechanik oder die Feldtheorien)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Doppelspaltexperiment, Relativitätstheorie oder Higgs-Feld)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides (Bellschen Ungleichungen oder die Entdeckung von Gravitationswellen)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: An den philosophischen und wissenschaftstheoretischen Implikationen bin ich interessiert.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Popper ja.

- 1874-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1902) Grundzüge der physiologischen Psychologie. 5. Auflage. Fundstellen: Annahm 99, annehm 47, Axiom 1, S. 551, Lit in Fußnote 4: "F. A. MÜLLER (Das Axiom der Psychophysik, 1882) "), Grundsatz 3, method 365, Postulat 0, Prinzip 0, Voraussetzung 64,

- 1879-MüllerGE (1850-1934) Müller, Georg Elias (1879) Zur Grundlegung der Psychophysik. Berlin: Hofmann. Annahme 254, Axiom 0, beweis 41, method 610, Postulat 0.

- 1882-MüllerFA (1858-1888). Müller, Ferdinand August (1882) Das Axiom der Psychophysik und die psychologische Bedeutung der Weber'schen Versuche. Marburg: Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 42 Fundstellen "axiom": 1 im Titel.

- 1888-Avenarius (1843-1896). Avenarius, Richard (1888) Kritik der einen Erfahrung. Erster Band. Leipzig Fues (Reisland). 3 Fundstellen "axiom", wenig verständlich:

- 1889b-Münsterberg (1856-1916) Münsterberg, Hugo (1889b) Der Ursprung der Sittlichkeit. Freiburg i.Br.: Mohr. 5 Fundstellen "axiom".

- 1891-Stumpf (1850-1936) Stumpf, Carl (1891) Psychologie und Erkenntnistheorie. In: Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band 19 = Denkschriften. Band 64, Abt. 2, 1891, ZDB-ID 209997-4, S. 467–516. "Axiom" wird S. 43 zwei mal erwähnt, aber nicht weiter erläutert, auch nicht durch Querverweise, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.

- 1896-MüllerGE (1850-1934) 5 Axiome. G. E. Müller, Zschr. Psychol. 10 (1896) .

- 1896-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1896) Ueber naiven und kritischen Realismus, Erster Artikel. Philosophische Studien 12: 307-408. Zusammenfassung: Wundt spricht S. 382 von zwei Prinzipien, denen "offenbar " axiomatische, evidente Bedeutung zugeschrieben wird. S.387 setzt er Axiom und Prinzip gleich. S.390 räumt dem Identiätsaxiom in der Mathematik überragende Bedeutung ein, aber mit kritischem Nachklang. Was genau ein Axiom zu einem Axiom macht, erfahren wir nicht. Wundt liefert an der ersten Funstelle nur den Hinweis "evidente Bedeutung." Wie Evidenz gezeigt werden kann, thematisiert er nicht. 5 Fundstellen "axiom" (fett markiert):

- 382: "... Diese Lehre lässt sich in zwei Principien sondern, denen offenbar eine axiomatische, d. h. unmittelbar evidente Geltung zugeschrieben wird. ... "

- 387: "... Jene beiden Sätze sind daher Principien, die zwar in unseren wirklichen Denkfunctionen eng verflochten sind, die aber gleichwohl verschiedene Seiten dieser Functionen zum Ausdruck bringen und daher bei einer abstracten Formulirung der logischen Axiome von einander gesondert werden müssen. ..."

- 390.1: "Die augenfälligsten Belege hierfür bietet die Mathematik dar. Sie ist es stets gewesen, die der, Anschauung, dass das exacte logische Denken in allen seinen Anwendungen allein vom Identitätsaxiom beherrscht sei, zur Stütze gedient 'hat. ..."

- 390.2: "... Ist doch die mathematische Gleichung, in der jede genau bestimmbare Größenrelation

- 390.3: "...Alle mathematischen Schlüsse beruhen aber auf Substitutionen und Transformationen,

- 1897-Schultz (1850–1936) Schultz, Julius (1897) Bemerkungen zur Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [30 Seiten] S.11: "... Die Behauptung, dafs im selben Augenblick und amselben Orte dasselbe A dasselbe A sei, wäre kein brauchbarer Grundsatz, sondern ein ganz sinnloses Wortgeklingel. A=A als Axiom ist damit zugleich — wie alle Axiome- ein Postulat. Es schlierst die Forderung ein, einmal Gesetztes als mit sich identisch festzuhalten: und darin liegt eben bereits, dafs der Salz bloß bei Variierung der Belationen logischen Sinn und Zweck hat. Diese stillschweigende Bedingung gilt nun bis in die tiefsten psychologischen Wurzeln des Axioms hinein. ..." [Internetarchiv]

- 1898-Wundt (1832-1920). Wundt, Wilhelm (1898) Über naiven und kritischen Realismus, Zweiter Artikel. Philosophische Studien 13: 1-105. 12 Fundstellen "axiom":

- 4.1: "... Was bedeutet das Wort empiorikritische Avenarius selbst hat es ursprünglich immer nur in attributiven Verbindungen, wie [>4] empiriokritische Vorraussetzung, empiriokritischer Standpunkt>, empiriokritische Axiome u. dergl. angewandt. ..."

- 4.2 "... Auch hat er keine lestinunte Rechenschaft darüber gegeben, warum er jene Standpunkte,

- 7.1: "In dem Vorwort zu seinem Hauptwerk bezeichnet nun Avenarius selbst sein ganzes Unternehmen als entsprangen aus einer Aufgabe und aus zwei als evident vorausgesetztem Axiomen. "

- 7.2-3: "... Von den zwei Axiomen aber statuirt das erste, das Axiom der Erkenntnissinhalte, dass jedes menschliche Individuum sich gegenüber eine Umgebung mit mannigfaltigen Bestandtheilen, andere menschliche Individuen mit mannigfachen Aussagen und das Ausgesagte in irgend welcher Abhängigkeit von der Umgebung. wahrnimmt. ..."

- 7.4 "... Nach dem zweiten, dem Axiom der Erkenntnissformen, sind »alle spezielleeu wissenschaftlichen Erkenntniss-Fonuen oder -Mittel Ausbildungen vorwissenschaft-[>8] lichen1).

- 8.1: ".... Von diesen beiden Axiomen ist offenbar das erste maßgebend für die Grundlegung des Systems, also für das was oben die empiriokritisehe Theorie genannt werde, das zweite für die Anwendungen dor Theorie oder die vom Standpunkte derselben unternommene Kritik der Begriffe."

- 8.2: "Demnach ist nun aber auch der Inhalt des ersten der beide» Axiome als diejenige <empiriokritische Voraumetzung> zu betrachten, die ist der zuvor formulirten Aufgabe als die ›einziger bezeichnet ist, am der <alles theoretische und praktische Verhaltenr>abgeleitet werden soll. ..."

- 45: "In der letzterswähnten Forderung besteht nun zweifellos die wichtigste Annahme des empirokritischen Systems. Sie besitzt aber freilich nicht wie die andern den Charakter einer als Axiom bebandelten Voraussetzung, sondern sie gibt sieh als ein aus den sonstigen Voraussetzungen bereits abgeleitetes Postulat ..."

- 53: "... Dass die empiriokritisehe Theorie dieses Postulat wie ein a priori gültiges Axiom behandelt, dies wird aber schließlich noch durch den von der gewählten »Standpunkt. der Betrachtung — nicht gerechtfertigt, aber begreiflich gemacht."

- 74 Fußnote Wundt: "Die physikalisischen Axiome, 1866".

- 90: "Alle diese Beispiele zeigen deutlich, welche Wirkungen das Prineip der .0ekonenfie des Denkens. äußern kann, sobald os zum metaphysischen Axiom erhoben wird. Ein als heuristische Maxime

- 1899-Hilbert (1862-1943) Grundlagen der Geometrie. ChatGPT:

- Formale Grundannahmen: Sie sind keine „selbstverständlichen Wahrheiten“, sondern willkürliche Ausgangspunkte eines deduktiven Systems.

- Konsistenz statt Wahrheit: Entscheidend ist nicht, ob Axiome „wahr“ sind, sondern ob sie widerspruchsfrei (konsistent) sind.

- Unabhängigkeit: Axiome sollten so formuliert sein, dass keines von ihnen aus den anderen abgeleitet werden kann.

- Vollständigkeit: Das Axiomensystem sollte ausreichen, um alle relevanten Aussagen innerhalb eines mathematischen Systems zu beweisen oder zu widerlegen.“

- 1899-LippsGF (1865-1931) Lipps, Gottlob Friedrich (1899) Grundriss der Psychophysik. 1. Auflage. > siehe bitte 1909.

- 1899-Schultz (1850–1936) Schultz, Julius (1899) Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [232 Seiten]. S. (bei Schultz gesperrt hier fett)1: "Axiome oder Prinzipien, zu Deutsch Grundsätze, heißen Urteile, die, keines Beweises bedürftig, ihre Gewißheit in sich selber tragen; soll es 'apodiktisches' Wissen geben, so sind solche als Anfangsglieder der deduktiven Schlußreihen unumgänglich, wie im einzelnen die Logik nachzuweißen hat. ..." [Internetarchiv]

- 1901-1905-Titchener (1867-1927) Titchener, Edward Bradford (1901-1905) Experimental Psychology in vier Halb-Bdn. > 1910.

- Bewusstsein ist analysierbar: Das Bewusstsein kann in elementare Bausteine (Empfindungen, Bilder, Gefühle) zerlegt werden. Dies ist eine grundlegende Annahme seines Strukturalismus.

- Introspektion als Methode: Titchener vertrat die Ansicht, dass introspektive Selbstbeobachtung eine valide Methode ist, um die Struktur des Bewusstseins zu erfassen.

- Elementarismus: Psychische Phänomene lassen sich vollständig durch die Analyse ihrer Bestandteile verstehen, ähnlich wie chemische Substanzen in Moleküle und Atome zerlegt werden können." Diese implizite Axiom steht in scharfem Widerspruch zur Lehre der Gestaltpsychologen. Hierzu ChatGPT am 28.12.2024: "Die Gestaltpsychologie weist keine expliziten Axiome im klassischen Sinne aus, sondern arbeitet mit empirisch fundierten Prinzipien der Wahrnehmungsorganisation. Diese Prinzipien sind heuristisch und beschreibend, können aber als informelle "Axiome" interpretiert werden, die die Grundlage für ihre Theorien bilden. Der Fokus liegt auf der phänomenologischen Erklärung von Wahrnehmungsphänomenen, nicht auf formaler Strenge."

- 1903-1913-Russell (1872-1970) und Whitehead (1861-1947). ChatGPT:

- Grundlegende Annahmen eines logischen Systems, die selbst nicht bewiesen werden, sondern die Basis für alle weiteren Ableitungen bilden.

- Kriterien der Konsistenz: Axiome müssen logisch widerspruchsfrei sein, damit das System kohärent ist.

- Willkürliche, aber pragmatische Festlegungen: Axiome müssen nicht „wahr“ im metaphysischen Sinn sein, sondern als Grundlage für deduktive Schlüsse funktionieren.

- 1904-MüllerGE (1850-1934) DIE GESICHTSPUNKTE UND DIE TATSACHEN DER PSYCHOPHYSISCHEN METHODIK. Wiesbaden: Bergmann. Fundstellen: beweis 19, axiom 0, postulat 0, annahme 59.

- 1904-Münsterberg (1863-1916). Münsterberg, Hugo (1904) Amerikaner. Berlin: Mittler. S.328: "... Seit die Amerikaner nach den Philippinen gegangen sind, kann es denn doch nicht mehr als ein Axiom gelten, daß jede Regierung in der Zustimmung der Regierten die Quelle ihres Rechts findet. ..."

- 1910-Titchener (1867–1927) Titchener, Edaward Bradford (1910) A Textboook of Psychology. >1901-105.

- 1911-Vaihinger. Vahinger, Hans (1911) Die Philosophie des Als Ob. Leipzig: Meiner. Hier zitiert nach der 7. und 8. Auflage 1922. "axiom" ergibt 27 Fundstellen im Text (ohne SR und Anzeigen). Zentral für Vahinger Als-Ob-Philosophie ist der Begriff der Fiktion. Im Sachregister hat "Axiom" keinen Eintrag, nur das Paralellenaxiom (11. Euklidisches Axiome) hat einen Eintrag mit Verweis auf S. 528. Alle Fundstellen im Text fortlaufend und ohne Lücke:

- Vorwort XIa 5-6.Auflage: "... Daß auch außerhalb des Kreises der Mitarbeiter dieser Zeitschrift in den verschiedensten Einzelwissenschaften von der Methodik der Fiktionen Kenntnis genommen und Förderung erwartet wird, bezeugen die verschiedensten Bemühungen, modernste einzelwissenschaftliche Probleme (wie die Einsteinsche Relativitätstheorie, die Freudsche Psychoanalyse, die moderne mathematische Axiomatik) unter Gesichtspunkten der Philosophie des Als Ob zu behandeln und so ihnen anhaftende Schwierigkeiten zu beheben"

- Inhaltsverzeichnis Die Fiktion des Unendlich-Kleinen (506-511) ... Das Parallelenaxiom ..."

- 11: "... Ähnliches sagt Wundt, Axiome etc. pag. 16 über Aristoteles udd ib. 75 über Leibniz."

- 30.1: "... Mit Hilfe dieser abstrakten Ursache nun gelang es Smith, die ganze Nationalökonomie in ein geordnetes System zu bringen. Aus diesem axiomartig aufgestellten Satze entwickelte er deduktiv alle Verhältnisse des Handels und Verkehrs, welche sich mit systematischer Notwendigkeit daraus ergebe ..."

- 30.2: U.a. Zitat eine Wundttitels: "Die mathematische Physik braucht zur Aufstellung der Gesetze der Statik und Mechanik statt wirklicher Wesen nur centra activitatis anzunehmen, die umgeben sind von einer sphaera activitatis. Vgl. Flügel, Probleme der Philos. 53, ib. 59. über eine solche mechanische Fiktion vgl. Wundt, Die physikal. Axiome, pag. 123: „Ober den Grund der Abstraktion von dem Zuschauer.•"

- 34: "... Galileische Trägheitsaxiom ..."

- 56: "Neumann nannte auch das Gesetz der Erhaltung der Kraft, sowie eine Reihe mathematischer Axiome und Postulate blosse fiktive Annahmen. ..."

- 58.1: "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..."

- 58.2: "... Selbst in der Mathematik und mathematischen Physik wird jetzt an diesen Pfeilern gerüttelt, und es ist nicht unmöglich, dass auch hier Elemente als fiktiv entdeckt werden, die bisher als axiomatisch gegolten haben."

- 127.1: "Die Deduktion hängt allerdings enge mit der Fiktion zusammen, aber nicht enger als die Induktion: und die Fiktion ist, besonders in einigen Beispielen, mit dem Axiom ebenso nahe verwandt als mit der Hypothese, unterscheidet sich aber doch himmelweit von beiden. ..."

- 127.2 "... Beide, Axiom und Hypothese, wollen Ausdruck einer Wirklichkeit sein. Das ist die Fiktion nicht und will es nicht sein."

- 133: "... Auf allen Gebieten ist das „Dass" und „Weil" (also die Hypothese und das Axiom und Dogma) erschüttert, und das "Als ob" tritt an ihre Stelle. (Vgl. Kap. XXI/ u. XXVIL) ..."

- 243: "Vgl. Sigwart, Beiträge zur Lehre vom hypothetischen Urteil, Tübingen 1871, pag. 1. Wo Aristoteles von Zn68 sag im logischen Sinne spricht, versteht er darunter in weiterer Bedeutung überhaupt einen Satz der einer Folgerung zu Grunde liegt; so die Prämissen eines Schlusses, so die Axiome. ..."

- 344 (Smith): "... Er stellt jenen fiktiven Satz — es ist, als ob alle wirtschaftlichen, geschäftlichen Handlungen nur vom Egoismus motiviert wären — als ein Axiom an die Spitze des Systems und entwickelt daraus deduktiv, mit systematischer Notwendigkeit, alle Verhältnisse und Gesetze des Handels und Verkehrs und aller Schwankungen in diesen komplizierten Gebieten...."

- 345: "„In der Lehre vom Nationalreichtum," sagt Lange (a. a. 0. 454) „wird das Axiom aufgestellt, dass Jeder, indem er seinem eigenen Vorteil nachgeht, zugleich den Vorteil des Ganzen befördert.

- 355.1: "... Um nun den Konstitutionalismus, den Parlamentarismus als notwendige Regierungsform darzustellen, macht Bentham aus jenem Axiom folgende Deduktion: Wenn die Handlungen der Menschen im Wesentlichen durch ihre selbstsüchtigen Interessen bestimmt werden, so sind die einzigen Herrscher, welche im Interesse der Beherrschten regieren, nur diejenigen, deren selbstsüchtige Interessen koinzidieren mit den Interessen des Volkes. ..."

- 355.2: "Mill, dem unsere Schilderung dieser Theorie entnommen ist,')

- 355.3: "... Eine Inkonsequenz muss es genannt werden, weil Mill selbst, wie wir sahen, in der Nationalökonomie dasselbe Axiom als fiktive Grundlage annimmt und die Methode dieser fiktiven Abstraktion ganz richtig schildert, [>356] ..."

- 357: "... Seine [Mills] Behauptung, dass diese Bentham'sche Methode eine „geometrische" sei, weil sie nicht die Kollision von Kräften, das Ineinanderspiel der Ursachen berücksichtige, sondern nur nach Art der Geometrie aus Einem Axiom deduziere, ohne Berücksichtigung kontrekarrierender Einflüsse, ist ganz richtig; nur ist diese Methode sehr nützlich, wenn sie mit Vorsicht angewandt wird. ..."

- 373: "Solche Isolierungen, wo ein Ding aus seinem natürlichen Zusammenhang herausgerissen und auf sich selbst gestellt wird, sehen wir auch sonst vorgenommen. Wir können hierher vielleicht selbst das Galilei'sche Trägheitsaxiom stellen, denn „es setzt dasselbe einen idealen Fall voraus, der an keiner einzigen materiellen Einheit, an keinem System von solchen in seiner Isolierung stattfindet". Es wird festgestellt, was ein bewegter Körper tun würde, wenn er unbeeinflusst von jeglicher Ursache bliebe — nur schliesst dieses Wenn eben einen unwirklichen Fall ein. ..."

- 468: "... . Wenn Liebmann sagt,1) dass der Verstand schon durch konkrete Tatsachen und weiterhin durch die Axiome der rationalen Theorie über diese Unbestimmtheit hinausgedrängt wird zur Antizipation eines uns unbekannten und unerreichbaren fundamentalen Raumsystems, auf welches sich alle mechanischen Prozesse im empirischen Weltall zurückbeziehen; ..."

- 568: "Wenn wir z. B., um zu beweisen, dass die Winkel des ebenen Dreiecks gleich zwei Rechten sind, durch einen beliebigen Winkelpunkt eine mit der gegenüberliegenden Seite parallele Linie ziehen, so ist dies eine Hilfslinie, vermittelst welcher jener Beweis möglich wird, u. z. durch Reduktion des vorliegenden Falles auf das sogen. Parallelenaxiom. Man schiebt hier diese Hilfslinie ein, welche aber nach vollendetem Beweise herausfällt.1)

- 685.1-2: "... Dieses Kantische recte agis, ergo credis — ist das Grundaxiom der praktischen Philosophie und als solches das Gegenstück zu dem richtig verstandenen Cartesianischen Grundaxiom der theoretischen Philosophie: cogito, ergo sum."

- 727 zu Kant: "... . Aber man beachte wohl: der 'Satz: es ist ein Gott, bedeutet nicht den Glauben an das Dasein einer Substanz...sondern es ist ein Axiom der reinen praktischen Vernunft, sich selbst als Prinzip der Handlungen zu setzen'. ..."

- 751: "... Für Forberg ist die moralische Weltordnung nur eine Fiktion, für Fichte ein philosophisches Axiom, ein Dogma. ..."

- 796.1-2: SR Parallelenaxiom.

- Fundstellen "axiom" insgesamt 376

1 Titel

1 Vorwort

3 Inhaltsverzeichnis

| S.1: "In jeder deductiven Wissenschaft giebt es eine Anzahl allgemeiner

Wahrheiten, die nicht mehr aus andern, derselben Wissenschaft angehörigen

Sätzen abgeleitet werden können, und man daher als oberste Sätze

oder Axiome bezeichnet."

S.6: Die 6 physikalischen Axiome nach Wundt |

ChatGPT zu Wundts Axiomen.

Zusammenfassung ChatGPT: "Die moderne Physik hat Wundts mechanistische

Weltanschauung durch folgende Konzepte ersetzt:

| Aspekt | Klassische Sicht (Wundt) | Moderne Physik |

| Kausalität | Deterministisch | Probabilistisch, Wahrscheinlichkeitskausalität |

| Realität | Objektiv und unabhängig | Beobachterabhängig, relational |

| Lokalität | Lokal und mechanisch | Nicht-lokal, holistisch |

| Raum und Zeit | Absolut und unveränderlich | Dynamisch und relational |

| Naturgesetze | Fest und universell | Kontextabhängig und dynamisch |

- S.6: "Das Axiom der Psychophysik behauptet , es bestehe

ein funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung einerseits, und Reiz

resp. psychophysischer Thätigkeit andrerseits, und es sei möglich,

auf Grund dieses funktionalen Zusammenhangs die Empfindungen zu messen.

Das Problem besteht dann darin, diese Funktion zu ermitteln. Wir werden

nun zunächst kurz darlegen , wie Fechner versucht hat das Problem

zu lösen. Indem wir dann von der speciellen Art der Lösung ganz

absehen, werden wir durch eine erkenntnisstheoretische Untersuchung das

Axiom selbst prüfen. Erweist es sich als falsch , so fällt auch

das Problem weg , dessen Lösung Fechner und andere versucht haben."

S.56: "Die Aufgabe , welche wir uns gestellt haben , ist damit in ihrem ersten Theil gelöst : Das Fundament der Psychophysik ist ein verfehltes, weil das Axiom der Psychophysik, es bestehe funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung und Reiz, falsch ist. Die Empfindung ist nicht Funktion des Reizes, sondern der Reiz Object der Empfindung , und die Empfindung kann somit nach dem Ergebniss der transscendentalen Erörterung

durch eine Zahl überhaupt nicht dargestellt werden , weil Erkenntniss nur von Objekten möglich ist."

- VII Vorwort: "Da ist es vielleicht nicht unzweckmäfsig,

sogleich zwei Voraussetzungen voranzuschicken , die ich, für den Augenblick

und ohne auf diese Bezeichnung Ge-[>VII]wicht zu legen, empiriokritische

Axiome benennen möchte: das erste das Axiom der Erkenn tnisInhalte,

das zweite das Axiom der Erkenntnis-Formen. Diese beiden Voraussetzungen

liefsen sich etwa so formulieren:

- 1) Jedes menschliche Individuum nimmt ursprünglich

sich gegenüber eine Umgebung mit mannigfaltigen

Bestandteilen, andere menschliche Individuen mit mannigfaltigen Aussagen und das Ausgesagte

in irgendwelcher Abhängigkeit von der Umgebung an: alle Erkenntnis-Inhalte der philosophischen

Weltanschauungen — kritischer oder nicht kritischer — sind Abänderungen jener ursprünglichen Annahme.

- 2) Das wissenschaftliche Erkennen hat keine wesentlich

anderen Formen oder Mittel als das

nicht-wissenschaftliche: alle specie1len wissenschaftlichen Erkenntnis -Formen oder -Mittel sind Ausbildungen vorwissenschaftlicher.

konnten — sie müssen sich in letztem Betracht auf einfache und allgemein menschliche Funktionen zurückführen lassen."

- S.36f "Weshalb beispielsweise auf eine von überwiegender

Unlust begleitete Wahrnehmung der Wille zur Abwehr des Reizes folgt, das

kann keiner psychologisch begründen, denn es lässt sich nicht

weiter auf einfachere Erlebnisse unseres Bewusstseins zurückführen;

das ist mithin genauso ein psychologisches Axiom, wie wir die einfachsten

anschaulichen Vorgänge physikalische Axiome nennen, und in derselben

Weise hat es Wert wie die [>37] physikalischen Axiome für die Naturerklärung."

S.98 "Alle physikalischen Gesetze führen in letzter Linie auf die physikalischen Axiome zurück, die, als Anwendungen der logischen Axiome auf den Begriff der Materie, für uns denknotwendig sind. Solche denk notwendigen Axiome in der Psychologie giebt es nicht, die Gesetze im Ablauf der Empfindungskomplexe sind nur empirisch zu begründen; weshalb auf die eine Empfindunf die andere folgt, auf die Innervationsempfindung die Bewegungsempfindung, ja selbst weshalb von zwei associiertcn Vorstellungen die eine mit der anderen auftritt, ist logisch zwingend nicht zu beweisen." RS: Viel zu allgemein.

ihren Ausdruck findet, anscheinend immer nur eine mehr oder minder verwickelte Anwendung des Identitätsaxioms. ..."

in denen immer und immer wieder von jenem Axiom Gebrauch gemacht wird. ..."

Voraussetzungen und Axiome empiriokritische nennt. ..."

nützliches methodologisches Hilfsmittel in den Händen dee wissenschaftlichen Forschers, der jeden Augenblick bereit ist sich durch die Erfahrung eines besseren belehren zu lassen, ist es für den speculirendon Philosophen nur noch ein Werkzeug zur Unterdrückung unbequemer Thatsachen."

"David Hilbert (1862–1943) prägte den modernen Axiombegriff entscheidend, insbesondere im Kontext der mathematischen Grundlagenforschung. Seine Auffassung von Axiomen unterscheidet sich grundlegend von der klassischen Tradition (z. B. Aristoteles oder Euklid), da er Axiome als rein formale Grundannahmen betrachtete, die unabhängig von ihrer intuitiven oder empirischen Evidenz sind.

1. Hilberts Verständnis von Axiomen

Für Hilbert sind Axiome:

ChatGPT (Frage am 28.12.2024): "Titchener war stark von der wissenschaftlichen Methodologie beeinflusst, insbesondere durch den Empirismus und die experimentelle Methode. Seine Forschung zielte darauf ab, psychologische Phänomene durch systematische Beobachtung und introspektive Analyse zu untersuchen. Dabei könnten gewisse methodische Annahmen als "axiomatisch" betrachtet werden, auch wenn er selbst diesen Begriff nicht explizit verwendete.

Mögliche implizite „Axiome“ bei Titchener:

"1. Definition des Axiombegriffs bei Russell. Russell sah Axiome als:

ChatGPT am 28.12.2024 zu Axiomen bei Titchener: "Titchener hat den Begriff „Axiom“ selbst nicht verwendet, weder in expliziter noch in prominenter Weise. Seine psychologische Methodologie basiert jedoch auf grundlegenden Annahmen, die in gewisser Weise als methodische "Axiome" interpretiert werden könnten, insbesondere im Hinblick auf die Analyse des Bewusstseins und die introspektive Methode. Diese Annahmen sind allerdings empirisch und pragmatisch geprägt und nicht formalisiert wie in der Mathematik oder Logik."

1909-LippsGF (1865-1931) Lipps, G. F. (1899). Grundriss der Psychophysik. Leipzig: Göschen. 2. neubearbeitete Auflage 1909 (Online). Zusammenfassung: Obwohl G.F. Lipps den Ausdruck "Axiom" nicht gebraucht, so kann man die Formulierung des psychophysische Grundgesetzes als solches interpretieren. Fundstellen: "axiom" 0; "Beobachtungsfehler" Eintrag im Inhaltsverzeichnis 34-36; "beweis" 4; "defin" 2

"fehler" 34; "gesetz" 95; "grundgesetz" 12; "postul" 0; "prinzip" 5; Psychophysisches Grundgesetz Eintrag im Inhaltsverzeichnis 44. Sachregister: kein Einträge Axiom, Postulat, Prinzip, Gesetz, Grundgesetz, aber "psychophysisches Grundgesetz".

Die Regierung hat weiter nichts zu tun, als diesem Kampf der Interessen möglichst Freiheit zu geben. ..."

scheint nun aber eine Inkonsequenz zu begehen, wenn er diese Art von Beweisführung für unwissenschaftlich erklärt, weil, wenn auch die Deduktion selbst nicht anzugreifen sei, doch das zu Grunde liegende Axiom der Wirklichkeit nicht entspreche; denn es werden die Menschen nicht in allen ihren Handlungen von ihren selbstsüchtigen Interessen geleitet. ..."

528: "... Und daraus folgt dann sogleich, dass das sog. 11. Axiom, nach dem die Summe der beiden inneren Gegenwinkel zweier parallelen geraden Linien, welche von einer dritten Geraden geschnitten werden, 180° betrage, als ein Spezialfall des Satzes zu betrachten ist, dass die Summe der drei Winkel in einem ebenen Dreiecke gleich zwei Rechten sei. ..."

- 1913-McDougall (1871-1938) McDougall, William (1913) Body and Mind. Second Edition. London: Methuen & Co. 11 Fundstellen "axiom".

- 1921-Külpe (1862-1915) Külpe, Oswald (1921) Ästhetik.Leipzig: Hirzel. Zwei Fundstellen zum Axiombegriff in Külpes Verständnis:

- 1928-Hilbert (1862-1943) Die Grundlagen der Mathematik. ChatGPT:

- Mathematik wird auf ein rein formales System zurückgeführt, das aus Symbolen und Regeln besteht.

- Die Axiome bilden die Ausgangsregeln, und der Beweis der Widerspruchsfreiheit ist zentral.

- Beispiel für diesen Ansatz: Hilberts Programm, das die Mathematik auf eine finite Anzahl von Axiomen und Beweisregeln stützen sollte.

- 1930-Carnap (1891-1970) Carnap, R. (1930) Bericht über untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik. Erkenntnis 1, 303–307 (1930). Sehr abstrakt, formal und dicht. Der Axiombegriff wird nicht erklärt. In der Fußnote teilt Carnap mit : "1) Da die Untersuchungen an anderer Stelle in ausführlicher Darstellung veröffentlicht werden sollen, seien hier nur die wichtigsten Definitionen und Ergebnisse ohne Angabe der Beweise zusammengestellt." Es kam zu seinen Lebezeiten aber zu keiner Veröffentlichung. Posthum wurde aus seinem Nachlass im Jahre 2000 Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, edited by T. Bonk and J. Mosterin veröffentlicht.

- 1931-Gödel (1906-1978) Unvollständigkeitsssatz. ChatGPT (Frage 08.11.2024):

- 1931-Lewin (1890-1947) Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. Erkenntnis Bd.1, 421-466.

- 1933-Bühler (1879-1963). Bühler, Karl (1933) „Über die Axiome der Sprachtheorie“. Kantstudien 38, 1933, S. 73–99. Fundstellen "axiom" 82 mit Titel und Kopfzeilenüberschriften. Die Ausführungen beginnen S.19: "1. Im logischen Aufbau, im Begründungsgefüge der Sätze einer empirischen Einzelwissenschaft oder einer homogenen Wissenschaftsgruppe gibt es stets zwei Grenzen, an deren einer Protokollsätze und an deren anderer Axiome stehen." Und die Regeln? In der Fußnote 1) S.20. "Die hier entwickelte Axiomatik ist das erste Kapitel meines Buches >Sprachtheorie<, das 1933 erscheinen soll." S.20f enthält Plauderei über Axiome mit Behauptungen und meist fehlenden Belegen oder Begründungen. Bezieht man im Vorgriff die Sprachtheorie von 1934 mit ein, könnte man die Überschriften S.24 "A. Der Schlüsselsatz von der Zeichennatur der Sprache", S.40 "B. Sprechhandlung und Sprachgebilde", S.60 "C. Das Strukturmodell der Sprache", S.74 "D. Das Schema der Sprachfunktionen" als die Axiome deuten. Klare Ausführungen, gar eine Definition der Axiome sucht man in dieser Arbeit vergeblich. So kann und sollte man das Thema Axiome und Axiomatisierung nicht behandeln.

- 1933-Kolmogoroff (1903-1987) Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (= Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Band 3). Springer, Berlin 1933. [Internetarchiv] S.2:

- S.64: "... Man darf nicht vergessen,

daß Induktion und Deduktion SchJußweisen sind, und daß

sie die Sicherheit dessen, woraus geschlossen wird, voraussetzen. Die Axiome,

die Träger eines deduktiven Lehrgebäudes, können nicht selbst

wieder deduziert werden, und eine Gewinnung durch Induktion würde

ihnen die Gewißheit rauben, die sie besitzen müssen. Für

diese Axiome ist darum sehr früh eine

unmittelbare Einsicht, eine Intuition geltend gemacht worden. Aber auch

die Voraussetzungen der Induktion sind Wahrheiten, Tatsachenwahrheiten.

Die phänomenologische Methode wendet nun die Intuition auf solche

Tatsachenwahrheiten an, indem sie den qualitativen Bestand einer Erscheinung

genau festzusteHen sucht und sich dabei auf ihr Wesen beschränkt.

So abstrahiert sie von den individuellen Besonderheiten des zu erfassenden

Zustandes und Gegenstandes bei ästhetischem Verhalten und sucht nur

deren große bleibende Züge zu bestimmen. ..."

"Hier beschreibt Hilbert seine berühmte Formalismus-Philosophie:

„Aus den Axiomen soll sich durch rein logisches Schließen das gesamte Gebäude der Mathematik aufbauen lassen.“"

- "Gödel zeigte mit seinem Unvollständigkeitssatz,

dass in jedem ausreichend komplexen, widerspruchsfreien axiomatischen System

Aussagen existieren, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.

Dies stellte Hilberts Programm in Frage und offenbarte die Grenzen der

Axiomatik. Gödel zeigte, dass Axiome notwendig und nützlich sind,

aber auch dass nicht alle Wahrheiten formal ableitbar sind."

- 1934-Bühler (1879-1963). Bühler, Karl (1934) Sprachtheorie. Stuttgart: Gustav Fischer. Zusammenfassung: Fundstellen "axiom": Im Inhaltsverzeichnis zwei Einträge, § 1 ist Im Sachregister: "Axiomatik der Mathematik 20, 22. — der Sprachtheorie 3, 12-78, 21. Axiomatisches Denken 20ff.". Im Text (ohne Sachregister) 56 Erwähnungen (ohn Einleitung Herausgeber, Inhaltsverzeichnis und Sachregister). §1, S. 12-24, lautet: "Idee und Plan der Axiomatik". Nach dem Inhaltsverzeichnis sollten S. 19-21 un "3. Axiome der Sprachforschung" bzw. in "4. Die vier Prinzipien 21-24" zu finden sein. Bühler spricht dort auch von "vier Sätze" und vom Grundsätze:

- S.21: "4. Ein Vorblick auf das Folgende zeigt dem Leser, daß es vier Sätze sind, die wir formulieren, erläutern, empfehlen. Sollte ein Kritiker bemerken, sie seien (um ein Wort von KANT zu wiederholen) aufgerafft, es gäbe vermutlich noch mehr derartiger axiomatischer oder axiomnaher Sätze über die menschliche Sprache, dann findet er in diesem Punkte unseren vollen Beifall; die Sätze [>22] sind in der Tat nur aufgelesen aus dem Konzepte der erfolgreichen Sprachforschung und lassen, wie sie dastehen, Raum frei für andere. ..."

- S.22: "Zwei von den vier Grundsätzen gehören so eng zusammen, daß man sich fragen kann, ob ihr Inhalt nicht in einem einzigen Satze Platz hat: es. ist der erste und zweite. ..." Bühler bennet die ersten zwei Grundsätze nicht und gibt auch keinen Querverweis. Man kann an dieser Stelle nicht wissen, wovon Bühler spricht.

- S.23: "... Deren logische Rechtfertigung erfolgt in unserer Lehre vom Symbolfeld der Sprache und auch diese Lehre muß axiomatisch fundiert sein. Sie ist es wenn man B und D zusammen anerkennt." B und D bleiben an dieser Stelle unerklärt, es gibt auch keinen Querverweis.

- S.23: "....- Daß es der Psychologe der Sprache nicht weniger sein muß, daß die Gebildelehre des Grammatikers allem anderen logisch vorgeordnet sei und warum sie es sein kann, ist der Aufschluß, den das Axiom C bringt. Der Grundsatz D mag für sich selbst sprechen."

- (A) S.24: "§ 2. Das Organonmodell der Sprache (A)."

- (B) S.33: "§ 3. Die Zeichennatur der Sprache (B)."

- (C) S.48: "§ 4. Sprechhandlung und Sprachwerk; Sprechakt und Sprachgebilde (C)."

- (D) S.69: "§ 5. Wort und Satz. Das S.F•System vom Typus Sprache (D)."

- 1936-Lewin (1890-1947). Lewin, Kurt (1936) Principles of topological psychology. New York 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen psychologie. Bern 1969. Sowohl in der englischen Ausgabe als auch in der deutschen Übersetzung finden sich 9 Fundstellen "axiom", die Lewin ohne nähere Erklärungen erwähnt.

- 73.1-2: "Der metrische Raum. — Man kann fragen, ob über topologische Bestimmungen hinaus sich auch metrische Bestimmungen für die psychischen Bereiche treffen lassen. Ein metrischer Raum ist dadurch gekennzeichnet, daß je zwei Punkten x, y des Raumes eine Entfernung x7y 0 zuzuordnen ist, für die gewisse Entfernungsaxiome gelten, insbesondere das Dreiecksaxiom (HAUSDORFF 1914, S.211). ...".

- 74: "... Ob und wo das Dreiecksaxiom, dessen Gültigkeit die Voraussetzung aller Maßbestimmungen ist, auf quasiphysikalische Abstände anwendbar ist, wäre besonders zu untersuchen. ..."

- 216: Lit: "82. REICHENBACH, H.: Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre. Braunschweig: Vieweg und Sohn, 1924, 161 S."

- 221.1 Glossarium: "Raum, mathematischer. Bezieht sich nicht auf irgendwelche besonderen Seinsweisen, sondern ausschließlich auf Relationen. Für diese Relationen gelten bestimmte Axiome."

- 221.2-3 Glossarium: "Raum, metrischer: Beliebigen zwei Punkten eines solchen Raumes ist ein Abstand zugeordnet, für den bestimmte Axiome, insbesondere das Dreiecksaxiom, gelten."

- 221.4 Glossarium: "Raum. topologischer: Nichtmetrischer Raum, für den bestimmte Axiome gelten. Teil-Ganz-Beziehung und Zusammenhangsverhältnisse sind seine Grundbegriffe."

- 233 Sachregister: "Dreicksaxiom 221"

- 1938-EinsteinInfeld. Einstein, Albert & Infeld, Leropold (1938) The Evolution of Physics. Cambridge University Press. (Online). Fundstellen: "ayxiom" 0, "postulat" 0, "princip" 60, "assumption" 61, "bas" 24.

- 1939-Stumpf (1848-1936) Stumpf, Carl. (1939) Erkenntnislehre I. Leipzig: Barth.

- 1939-Jeversches-Wochenblatt vom 14.11.1939. "Wenn gewisse Axiome der Psychologie unumstößlich sind,, dann ist es u. a. das, daß sich der Verbrecher dadurch verrät , daß er die verbrecherische Tat gutheißt." Das ist keine wissenschaftlich, sondern ein unsinnig-propagandistischer Gebrauch.

- 1940-Burt (1883-1971) Burt, Cyril (1940) The Factor of the Mind. University of London Press.

- Axiom der Einheitlichkeit der Natur Burt 1940, p. 221

- Axiom oder Prinzip der Einfachheit Burt 1940, p.240

- Axiom universeller Kausalität Burt 1940, p. 31, 220

- Euklids erstes Axiom nach Burt 1940, p. 46

- Kardinalaxiom der empirischen Psychologie : alles, was messbar ist, hat notwendigerweise die Natur einer Relation 1940, p. 237.1

- Multiplikationsaxiom Burt 1940, p.51

- 1940-Stumpf (1848-1936) Stumpf, Carl. (1940). Erkenntnislehre II. Leipzig: Barth. Fundstellen: Annahme 85, Axiom 62, Hypothese 516, beweis 74, Ableitung 12, Kausaliät 510, Postulat 24, Prinzp 162, Gesetz 945, Regel 232, erleben.10 (SR-), erlebt 11, Erlebnis 14.

- 1943-Hull. Hull, Clark (1943) Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc. In dem Buch gibt es neben einem Sachregistereintrag 6 Fundstellen "axiom" (alle hier, übersetzt von DeepL).

- 1945-Wertheimer (1880-1943). Wertheimer, Max (1945, dt. 1957) Productive Thinking. Harper, New York. Im Sachregister der dt. Ausgabe wird ausgewiesen: "Axiome 41ff., 73f., 207, 211f., 212A

- 41ff: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, bringt aber die Begriffsverschiebung ins Spiel.

- 73f: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, bringt aber "heimliche Axiome" für Selbstverständlichkeiten auf.

- 207: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, zitiert aber Einstein Auffassung: "Die einzige Tugend von Axiomen ist, daß sie grundlegende Voraussetzungen liefern, aus denen man Schlüsse ziehen kann, die mit den Tatsachen übereinstimmen.“

- 211f: Hier geht Wertheimer auf die Leistungsfähigkeit von Axiomen ein: "Die Technik der Axiome ist ein sehr brauchbares Werkzeug. Es ist eine der wirkungsvollsten Techniken, die bisher in der Logik und der Mathematik erfunden wurden; mit einigen wenigen allgemeinen Sätzen ist für alles gesorgt, was man braucht, um die Einzelheiten abzuleiten. Man kann mit riesenhaften Summen von Tatsachen umgehen, mit gewaltigen Mengen von Sätzen, indem man an ihre Stelle ein paar Sätze setzt, die in einem formalen Sinn mit allem diesem Wissen gleichbedeutend sind. Einige der großen Entdeckungen der modernen Mathematik wurden nur möglich, weil diese aufs äußerste [>] vereinfachende Technik zur Hand war. Auch Einstein benutzte dieses Werkzeug in seinen Darstellungen der Relativitätstheorie."

- 212A: Die Anmerkungen klären nicht, was Axiome sein sollen; aber es wird betont, dass die wirklichen produktiven Denkprozesse anders ablaufen, als sie später in Veröffentlichungen systematisch dargestellt werden. In Anmerkung 7 wird ausgeführt: "... „Die Art, wie in dem Buch von Einstein und Infeld die zwei Gruppen von je 3 Axiomen einander gegenüber gestellt werden, stellt ganz und gar nicht dar, wie die Dinge sich im tatsächlichen Denkprozeß abspielten. ..." Leider teilt Wertheimer die Fundstelle nicht mit. So sollte man Wissenschaft nicht betreiben. Die Rekonstruktion des Sachverhalts bei Einstein/Infeld, nur weil Wertheimer nicht ordentlich zitieren kann oder mag, hat mich fast zwei Stunden gekostet. Ich habe die englische Ausgabe von Einstein/Infeld 1938 nach "axiom" durchsucht, aber keinen Treffer erzielt. "princip" wird allerdings 62x gefunden. Was Wertheimer veranlasst von "3 Axiomen" zu phantasieren, bleibt sein Geheimnis.

- 1948-Schiller, Paul von (1908-1949) Schiller, Paul von (1948) Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme. Wien: Springer. 7 Fundstellen "axiom" von insgesamt 11 mit Überschriften. Schiller folgert S. 173.1-2 aus Axiomen Postulate, die er für empirisch beweisbar hält. Axiom wird nicht geklärt; schwer verständlich.

- Inhaltsverzeichnis Kap. IX Kritik Erlebnislehre: 2. Axiome und Gesetze der Zeichen 170

- 127: "Hull will den inneren Faktor mit einem, durch die Vorgänge des fraglichen Reizes ausgelösten antizipierenden Antwortfragment, bzw. mit dessen Reizwirkungsmodifikation gleichsetzen. Auf diesen Gedanken baut er eine Axiomatik des Lernens auf. ... "

- 171: "Aus diesen Eigenschaften läßt sich eine Axiomatik der Zeichen ausarbeiten, welche auch diejenige der Erlebnisse befriedigt.

- 172: "... Aus den Axiomen lassen sich unter anderen drei Annahmen folgern, die bekannten Feststellungen der Erlebnislehre entsprechen."

- 173.1-2: "Unsere drei Postulate gewinnen also ihre Verifizierung in den drei wichtigsten, bekannten Erlebnissätzen, was den zutreffenden Charakter [>173] unseres Axiomensystems vorläufig genügend zu sichern scheint. Somit ergJeben unsere Sätze ein wahres Axiomensystem, denn.die aus ihnen gefolgerten Postulate sind empirisch beweisbar, sie sind widerspruchfrei und keines ist Folge der anderen. ..."

- 183: "Das Erleben aus der Behinderung von Instinktverläufen zu derivieren, wurde wiederholt versucht und ist eigentlich auch ein Axiom der Tiefenpsychologie. Des g,enaueren können wir diesen Gedanken am Beispiele der Ausdrucksbewegungen verfolgen."

- 193: "... Darum versuchen wir jetzt die Grundzüge der Handlungslehre in knappe Sätze zu fasssen und wenn auch nicht axiomatisch, so doch so in strenger Weise, wie es bei ·dem zarten Stand unserer Kenntnisse heute schon möglich erscheint. ..."

- 1951-Stevens (1906-1973) Stevens, S.S. (1951, ed.) Handbook of Experimental Psychology. New York: Wiley. 1436 Seiten.Zusammenfassung: Im Index kein Eintrag "axiom", "postulat" (obwol das Thema Postulates mehrere Seiten einnimmt p.13-17" , "prinzip". Tatsächlich verwendet Stevens Postulat statt Axiom, wie man seinen Ausführungen p. 16 entnehmen kann:

- 1958-Stegmüller (1923-1991). Stegmüller, Wolfgang (1958) Die axiomatische Methode in (335-342) Wissenschaftstheorie. In (327-353) Das Fischer Lexikon Philosophie. S. 335 führt zu Beginn aus:

- 1959-Luce (1925-2012) Luce, Duncan R. (1959) Individual Choice Behavior. New York: Wiley. 322 Fundstellen "axiom", davin 1 Schutzumschlag, 8 Inhaltsverzeichnis, 2 Literaturverzeichnis, 9 Sachregister, also 302 im Text.

- 1967-Watzlawick (1921-2007), Beavin, Jackson. Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. & Kackson Don D. Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. W. W. Norton & Company, New York

- 1969-Watzlawick (1921-2007), Beavin, Jackson. Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber. "2. Kapitel : Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch

- 1. metakommunikatives Axiom: "Man kann nicht nicht kommuniziueren." (S. 53)

- 2. metakommunikatives Axiom: "Jede Kommunikations hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist." (S.56)

- 3. metakommunikatives Axiom: "Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bediungt." (S. 61)

- 4. metakommunikatives Axiom: "Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik^Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber die für eindeutige Kommunikationen erforderliche logische Syntax." (S.68)

- 5. metakommunikatives Axiom: "Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht." (S.70)

- 1972-Huber (1942-) Huber, Oswald.(1972) Axiomatische Präferenzlogik in der psychologischen Entscheidungsforschung. Ein Beitrag zur Theorie der sicheren mehrdimensionalen Wahlen. Salzburg: Universität, Philosophische Fakultät, 1972, 192 Seiten Schreibmaschinenfassung, 101 Literaturang.

- 1972-Piaget (1896-1980) Piaget, Jean (1972, dt. 1973) Erkenntnistheorie der Wissenschaften vom Menschen. Übersetzung: Erika Höhnisch. Frankfurt: Ullstein. Im Fremdwörterverzeichnis S.294: "Axiom, Satz der keines Beweis bedarf, da er in sich selbst einsichtig (evident) ist."

- 1973-Kamlah (1905-1976) & Lorenzen (1915-1994). Kamlah & Lorenzen (1973) § 2 Das Problem des Anfangs (der "Fundamentalphilosophie") in (15-22) Logische Propädaeutik. Axiomatik und das Anfangsproblem hängen eng miteinander zusammen.

- 1973-Westmeyer (1946-2020), Westmeyer, Hans (1973) Kritik der psychologischen Unvernunft. Probleme der Psychologie als Wissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer. Im Sachregister wird "Beweis" nicht angeführt, auch nicht "Wahrheit". Demnach scheint Beweis und Wahrheit in Westmeyers Wissenschaftstheorie von 1973 keine Rolle zu spielen. Das ist aber falsch, weil Westmeyer S. 25f angibt "Analog Stegmüller (1969, 672) [>26] führen wir den Beweis durch reductio ad absurdum." Mit Hilfe von Hempels Regel Maximaler Bestätigung (RMB), dem Ansatz Stegmüllers mit einer Reinterpretation von objektiven Wahrscheinlichkeitswendungen als abgeschwächte induktive, soll eine widerspruchs- und mehrdeutigkeitsfreie Variante des statistischen Syllogismus möglich sein. Komplizierter, schwieriger Beweisgang. Fundstellen: axiom 1, beweis 13, bewies 0, zeig 55, postulat 8, prinzip 11, folgerung 11; erleben 5, erlebt 0, Erlebnis 0.

- 1974-Orth (1946-2012) Orth, Bernhard (1974) Einführung in die Theorie des Messens. Kohlhammer Standards Psychologie. Sturrgart: Kohlhammer. Obwohl der Begriff des Axioms in der Messtheorie eine überragende Rolle spielt, konnte ich bei Orth (1974) keine befrieigende Definition von Axiom finden außer "Meßtheoretische Axiome sind Eigenschaften undefinierter Begriffe". Nach dem Sachregister Orth (1974), S. 34:

- 1976-AEM. Lexikon der Psychologie Bd.1, A-Gyrus: "Axiom, axiomatisches System, im Gegensatz zu einem Theorem stellt ein A. eine nicht bewiesene Aussage dar. ..." Axiome der Psychologie werden nicht genannt.

- 1977-ToebeHarnattSchwemmerWerbik. Toebe, Peter; Harnatt, Jochen; Schwemmer, Oswald & Werbik, Hans (1977) Beiträge der Konstruktiven Philosophie zur Klärung der begrifflichen und methodischen Grundlagen der Psychologie. In (93-115) Schneewind, K.A. (1977, Hrsg.) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. München: Reinhardt (UTB). Zusammenfassung: Die Arbeit stellt das Begründungsproblem in den Mittelpunkt und alternativ zum Empirismus und der analytischen Philosophie den konstruktiven Ansatz der Erlanger Schule um Paul Lorenzen. Der Axiombegriff wird nicht näher erörtert und das "Anfangsproblem" im Sachregister nicht ausgewiesen. Im Sachregister wird Axiom S. 93 und 94 zugewiesen; "axiomatisches Vorgehen" S. 93ff. S.93-94 acht Fundstellen "axiom", u.a. S.93:

- 1978-Block. Block, Ned (1978) TROUBLES WITH FUNCTIONALISM. In (261-326) Savage, C. Wade (1978, ed.). Erwähnt zwei mal "axiom" ohne nähere Erläuterung.

- p.311.1-2: "... Inferences can be accomplished by systems which use a few axioms and many rules

- 1978-Fodor. Fodor, J. A. (1978) COMPUTATION AND REDUCTION. In (229-260) Savage, C. Wade (1978, ed.). Spricht p. 258 von einem "nichtlogischen Axiom", ohne dies näher zu erläutern.

- 1978-Schwartz. Schwartz, Robert (1978) INFINITE SETS, UNBOUND COMPETENCES, AND MODELS OF MIND. In (183-200) Savage, C. Wade (1978, ed.). Eine Fundstelle, in der Axiomatisierung nur gebraucht, aber nicht näher erläutert wird:

- p.190: "... Are these rules merely descriptions of certain regularities in the speaker's competence, in the way that one or another axiomatization of logic may be seen as a representation of the ideal logician's reasoning competence; or is there some stronger sense in which the speaker can be said actually to employ or follow the rules? ..."

- 1978-Simon. Simon, Herbert A. (1978) On the Forms of Mental Representation. In (3-18) Savage, C. Wade (1978, ed.). Zwei Fundstellen "axiom"; bloßer Gebrauch, keine Erläuterung, was ein Axiom sein oder heißen soll:

- p.4: "... There is informational equivalence, also, between ap prop riately axiomatized formulations of Euclidean geometry and analytic geometry, respectively."

- p.6: "The information about the rectangle and the processes for answering questions about it might be represented in a variety of ways. (1) They might be represented as a set of propositions (more or less isomorphic with the verbal statement), together with an appropriate axiomatization of plane geometry. ..."

- 1978-Savage. Savage, C. Wade (1978, ed.) Perception and Cognition Issues in the Foundations of Psychology Minnesota Studies in the PHILOSOPHY OF SCIENCE HERBERT FEIGL AND GROVER MAXWELL, GENERAL EDITORS VOLUME IX. University of Minnesota Press. In dem Buch wird "aciom" bei vier Autoren 14x erwähnt, aber nicht näher erläutert.

- 1979-Drösler. Drösler, Jan (1979) Grundlegung einer mehrdimensionalen metrischen Skalierung. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1979, 26 (1), 1-36, 31 Literaturang.

- 1979-Wottawa (1948-) Wottawa, Heinricht (1979) Grundlagen und Probleme von Dimensionen in der Psychologie. Meisenheim am Glan: Hain. 14 Fundstellen "axiom", alle bezüglich des Choise-Axioms. Die Axiomatibegriff selbst wird nicht thematisiert und das ist eine Schwäche.

- S.59 Lithinweis auf das Choice Axiom von Luce und Galanter 1959

- S.61: "... Die Bedingung, daß der Vergleich zweier Reize unabhängig von der Obermenge der Reize ist, nennt man auch "choice-axiom" (Luce, :959). ..."

- S.64.1: "... Der entscheidende Vorteil bei der Anwendung des BTL-Verfahrens besteht nicht in der Bestimmung der Modellparameter, sondern in der Möglichkeit, durch Oberprüfung der Güte des

- S.64.2: "Das choice-axiom wurde nicht nur als Grundlage zur Analyse von Paarvergleichsdaten angewandt. Dieses Modell kann u. a. auch Wahrnehmungsexperimenten und Lernvorgängen zugrunde gelegt werden (vgl. Luce 1963). ..."

- S.65.1: "... So einleuchtend und zweckmäßig der Ansatz des Wahlaxioms als Grundlage von Meßvorgängen erscheint, so pro:lematisch scheint es, die Erfüllung dieser Annahme etwa bei komplexe-en Lernvorgängen anzusetzen ..."

- S.65.2: "... Bei diesen Erweiterungen tritt die inhaltliche Bedeutung des choice-Axiom hinter der einfachen mathematischen Darstellung zurück (vgl. etwa Sternberg, 1963; Albert, 1976)."

- S.66.1: "Parameterfreie Ansätze kann man entweder auf den Forderungen des choice-axiom direkt aufbauen (wenn Objekt a vor b bevorzugt wird, dann sollte für jedes Objekt die Bevorzugungshäufigkeit von a gegenüber c größer sein als von b gegenüber c; ..."

- S.66.2: "... Bei einem Ansatz des auf dem Wahlaxiom basierenden Modells für inhaltliche Forschungsprobleme zeigt sich deutlich die schwierige Frage, ob für inhaltliche Probleme einfache, auf der Forderung nach Vergleichen oder anderen wünschenswerten Meßeigenschaften basierende Modelle eingesetzt werden sollen. ..."

- Auch die weiteren der 14 Fundstellen beziehen sich auf das Choice-Axiom.

- 1980-Duden Leikon Redaktion (1980, Hrsg.) Schüler-Duden Das Wissen von A-Z. Mannheim: BI. "Axiom [gr.] s, in der Philosophie und Mathematik ein Grundsatz, der unmittelbar einleuchtct und nicht weiter zu begründen ist; Satz, der weder beweisbar ist, noch eines Beweises bedarf." >2024.

- 1980-Hübner (1941-) Einführung in die Methodenlehre der Psychologie. Darmstadt: WBG. Einträge im Sachregister: "axiomata (Descartes) 11, Axiomatik, Axiomatisierung 130. 141, — der Wahrscheinlichkeitstheorie nach Kolmogorov 153-154 f., Axiomensysteme 130. 214, Basissätze (Popper) 181." S. 130f setzt sich Hübner mit dem Axiombegriff auseinander:

- 1980-Westermann Westermann, R.. (1980) Die empirische Überprüfung des Niveaus psychologischer Skalen. Zeitschrift für Psychologie, 1980, 188 (4), 450-468, 30 Literaturang., ISSN: 0044-3409. URL(Zeitschrift).

- 1981-Gigerenzer (1947-) Gigerenzer, Gerd (1981) Messung und Modellbildung in der Psychologie. München: Reinhhardt (UTB). Zusammenfassung: S.46: "Gegenstand der Meßtheorie sind die Gesetzmäßigkeiten, welche notwendig und hinreichend für eine homomorphe Abbildung eines empirischen Systems auf ein bestimmtes numerisches System sind. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen sind Eigenschaften der empirischen Relationen. Sie heißen Axiome. Aus diesen logisch abgeleitete Sätze heißen Theoreme". Der Axiombegriff wird nicht ausdrücklich und begriffskritisch erörtert.

- "2.1.4 Meßtheorie und Axiomatisierung 46

- 3.3.2 Die axiomatische Methode 82

- 4.5 Axiomatische Meßmodelle und Skalierungsmodelle 125"

- 1981-Krantz (). Helger T. Krantz (1981, 2. A.) Einführung in die klassische Testtheorie. Frankfurt: Fachbuchhandlung für Psychologie, beschreibt im Kapitel 5.2, S. 69-75 „Die Axiome“, 5 Axiome:

- A1 Ein Meßwert besteht aus wahrem Wert und Fehler (Datenmodell, S. 66)

- A2 Der Mittelwert der Meßfehler ist 0 (S. 69)

- A3 Die Korrelation zwischen wahren Werten und Fehlern ist 0 (S.72)

- A4 Die Fehler zweier beliebiger Tests korrelieren mit 0 (S. 73)

- A5 Die wahren Werte eines Tests korrelieren mit den Fehlern eines anderen Test mit 0 (S: 73).

- 1982-Sixtl (1935-2000) Sixtl, Friedrich (1982) Meßmethosen der Psychologie. Theoretische Grundlagen und Probleme. 2. überarbeitete und erw. Auflage. Weinheim: Beltz. Im Sachregister gibt es keine Einträge "Axiom, Postulat, Prinzip, Annahme, Voraussetzung, Erleben".

- 1982/83-Rührig (1953-1990) Beweis. Sind die zwei kleinsten Items einer Reihe größer als das größte Item dieser Reihe, gibt es eine Basis für die SummenScore-Funktion. Man kann diese Bedingunge als Axiom interpretieren, wonach sich dann die Summen-Score-Funktion begründen lässt.

- 1983-Messen und Testen (EdP B,I,3). Feger, Hubert (1983, Hrsg.) Messen und Testen. Enzyklopädie der Psychologie B. I, 3. Göttingen u.a. Verl. für Psychologie, Hogrefe. Umfang: XXI, 814 S. Zusammenfassung: Der allgemeine Axiombegriff und seine Bedeutung für die Psychologie wird nicht erörtert. Das Sachregister enthält keinen Eintrag "Axiom", erwähnt aber spezifische wie z.B. "Auswahlaxiom", "Archimedisches Axiom" (S,162: "Jede streng beschränkt Standardfolge ist endlich"), , "Lösbarkeits.Axiom", "Wesentlichkeits-Axiom bei Meßstrukruen".

- 1983-Stegmüller (1923-1991) Stegmüller, Wolfgang (1969) Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Bd. 1 Erklärung, Begründung, Kausalität. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. Berlin: Springer. Sachregistereinträge: Axiom 73 f; axiomatische Methode 73; axiomatischer Aufbaue der Aussagenlogik 86 ff; Axiomenschema 86 f.

- 1984-Graumann (1923-2007) &-Herrmann (1923-2013) Graumann, Carl. F. & Herrmann, Theo (1984, Hrsg) Karl Bühlers Axiomatik: fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften. Würzburg: Klostermann. Fundstellen 8 "axiom" (2 im Titel, 5 S. 123, 1 S. 140. Über die Axiome Bühlers erfährt man nur wenig, u.a. (nicht zu gebrauchen):

- Klein, Wolfgang (1984) Bühler Ellipse [Sonderdruck im Netz] Hier S.123 unter "3. Bühlers Theorie5 In der „Sprachtheorie" finden sich einige durchgängige Annahmen, die Bühler nicht als „Axiome" - in seinem Sinne - bezeichnet, wohl aber als solche behandelt. Dazu zählt die Vorstellung, daß Sprachzeichen, wie alle andern „Sinnendinge", in Form und Funktion nur zu verstehen sind, wenn man sie nicht isoliert, sondern in ihrem Verhältnis zum jeweiligen „Umfeld" betrachtet.6 Der Grund dafür, daß Bühler dieses „Axiom" nicht der „Axiomatik der Sprachwissenschaften" zuschlägt, ist vielleicht, daß es nicht speziell für die Sprache gilt. Es ist ein gestaltpsychologisches Axiom, das für alles Wahrnehmbare und als Sonderfall auch für Sprachzeichen zutrifft."

- 1984-Pongratz. (1948-) Pongratz, Ludwig J. (1984) V. Erleben In (245-297) Pongratz, Ludwig J. (1984). Pongratz, Ludwig J. (1967, 1984, 2. A.) Problemgeschichte der Psychologie. Bern: Francke.Im dritten Kapitel "Erleben und Verhalten", 245-299, zwei Fundstellen "axiom". S. 282:

- 1984-Reusser (1950-) Reusser, Kurt (1984) PROBLEMLÖSEN IN WISSENSTHEORETISCHER SICHT. Dissertation Bern. Fundstellen "axiom" 10. S.3f: "Ich möchte drei Voraussetzungen oder Axiome der Psychologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts kurz umreissen: (1) Das Bewusstsein als Gegenstand der Psychologie ... (2) Der assoziationistische Atomismus als nichtstrukturelle Aufbauund Wissenstheorie. ... (3) Subjektivismus ohne Subjektbegriff als anthropologische Haltung."

- 1984-Westmeyer (1946-2020). Westmeyer, Hans (1984) Kernkurs: Psychologie eine Wissenschaft? Version C/ Novembver 1984. Studienmaterialien FIM Psychologie Erlangen.

- 1985-Irtel. Irtel, Hans (1985) Die Prüfung der Additivität binokularer Farbenmischungen. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1985, 32 (4), 588-602, 18 Literaturang.

- 1988-Diederich-Orth. Diederich, Adele; Orth, Bernhard (1988) Produktsummenmodelle: Axiome und ihre empirische Überprüfung Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1988, 35 (4), 546-558, 6 Literaturang.

- 1990-LuceKrantzSuppesTversky Luce, R. D., Krantz, D. H., Suppes, P., & Tversky, A. (1990). Foundations of measurement, Vol. 3. Representation, axiomatization, and invariance. Academic Press.

- 1991-Breuer. Breuer, F. (1991). Wissenschaftstheorie für Psychologen: eine Einführung. (Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Psychologie, Beih. 1). Münster: Aschendorff. [Online] Fundstellen Axiom: 9, aber keine Erklärung, was nun ein Axiom genau sein soll und wozu es nötig ist. Postulat 21 Fundstellen, aber keine Erklärung. Beweis 8. Prinzip 114.

- 1991-Groeben & Westmeyer. Groeben, Norbert & Westmeyer, Hans (1991, 2.A.) Kriterien psychologischer Forschung. München: Juventa. Fundstellen: Axiom 57, beweis, Postulat, Prinzip, S.68: "

- 1995-Sponsel (1944-) Die vorläufigen Axiome der IPPT. In (128-145) Sponsel, R. (1995). Auch im Internet.

- 1996-Sixtl (1935-2000) Sixtl, Friedrich (1996) Einführung in die exakte Psychologie. München: Oldenbourg. Im Sachregister keine Einträge "Axiom", "Postulat", "Prinzip".

- 2000-Carnap (1891-1970) Carnap, Rudolf (2000) Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, edited by T. Bonk and J. Mosterin. Dannstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Zusammenfassung: In dem Buch, reiner Carnap Text, S. 59-166, findet keine inhaltliche Erörterung zum Axiombegriff statt, wie schon aus den Ausführungen 1930 zu befürchten war, obwohl Carnap S.61 schreibt (fett markiert RS): "... Diese verschiednen Forderungen stimmen darin überein, daß jede Axiomatik eine Grunddisziplin voraussetzt, und zwar als eine inhaltliche Disziplin, d.h. als eine, deren Begriffe eine bestimmte Bedeutung haben.' ...". Schon vorher, S. 59, fordert Carnap "scharfe Begriffsbestimmungen". Die gibt es aber zum Axiombegriff nicht. Überhaupt ist mir unklar geblieben, was Carnap mit seiner allgemeinen Axiomatik eigentlich will und was eine allgemeine Axiomatik leisten kann und soll.

- 2000-LexNeuro. Hanser, Ludwig (2000, PL). Lexikon der Neurowissenschaft. 4 Bde. incl. 1 Erg. Bd. m. Register. Heidelberg: Spektrum. "Axiom s [von griech. axioma =], Postulat, E axiom, eine ohne Beweis als wahr angenommene logische Formel. Eine Menge von Axiomen wird häufig zur formal-logischen Beschreibung der Theorie eines Sachgebiets aufgestellt und zur Deduktion weiterer Formeln verwendet. Ein bekanntes Beispiel aus der Arithmetik sind die Peano-Axiome zur Charakterisierung der natürlichen Zahlen." Die Verkürzung auf "logische Formel" ist viel zu eng und falsch, Aussage wäre besser.

- 2001-Hilgard. Atkinson, Rita L.; Atkinson, Richard C.; Smith, E.; Bem, Daryl J. & Nolen-Hoeksema, Susan, herausgegeben von Grabowski, Joachim und van der Meer, Elke (2001) Hilgards Einführung in die Psychologie. Heidelberg [u.a.] Spektrum. Im Sachregister keine Einträge Axiom, Prinzip, Postulat, Assumption.

- 2008-GerrigZimbardo. Gerrig, Richard J. & Zimbardo Philip, G. (2008) Psychologie. 18. aktualisierte Auflage. München: Pearson Studium. Zusammenfassung: 860 Seiten. "Axiom" kommt in diesem Werk nicht vor. Eine Erörterung über den Axiombegriff im Allgemeinen und besondere in der Psychologie erfolgt daher nicht. "postul" erzielt 22 Treffer, aber wie man sieht, erfolgt keine Erörterung zum Postulatbegriff, d.h. Postulat und postuliert werden nur erwähnt, gebraucht, aber nicht erläutert:

- 2012-APA APA handbook of research methods in psychology.

- 2012-Herzog (1949-). Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden: Springer VS. 2 Fundstellen "axiom" ohne nähere Erläuterung:

- S.75.1-2: "Axiomatische Voraussetzungen Dabei handelt es sich um ontologische Überzeugungen hinsichtlich der Beschaffenheit der Welt. Sie entsprechen den Idealen der Naturordnung bei Toulmin. Axiomatisch ist auch die Annahme, dass die Welt eine Ordnung aufweist, die dem menschlichen Erkenntnisvermögen zugänglich ist."

- 2013-Fahrenberg (1937-) Fahrenberg, Jochen (2013) Zur Kategorienlehre der Psychologie

- 87-110: 9 Erwähnungen im Zusammenhang mit Wundt 1866 Die physikalischen Axiome ...

- 165: Bühler.

- 184: Stumpf.

- 216: Valsiner.

- 435 Überschrift: "Fragwürdige Übertragung messtheoretischer Axiome auf Selbstbeurteilungen"

- 439: "... Axiome der Klassischen Testtheorie ..."

- 5 Erwähnungen in der Literaturliste.

- 2013-Pospeschill Pospeschill, Markus (2013) Empirische Methoden in der Psychologie. München: Reinhardt (UTB). (Buchpräsentation). Drei Sachregistereinträge "Axiom" S. 27, 43, 57. Seite 27 setzt Axiom und Postulat gleich. :

- 2014-Myers () Myers, David G. (2014) Psychologie. Berlin: Springer. Zusammenfassung. Der Axiombegriff kann nicht erörtert werden, weil das Wort schon gar nicht vorkommt, auch nicht Postulat. Eine Erörterung über den Axiombegriff im Allgemeinen und besondere in der Psychologie erfolgt nicht. Die Fundstellen im einzelnen: "annahme" 121, annehm 31, angenom 11, Vorannahme 8; "axiom" 0; basis 112; "begriff" 145, grundbegriff 1 (Lit); "beweis" 33, bewies 3; "Gesetz" 315; angesetzt 2, ausgesetzt 79, umgesetzt 6, vorgesetzt 37; "method" 220; "postul" 5, postulat 0, postuliert 5; "Prinzip" 218; "Regel" 271; "Satz" 385, ansatz 152, aufsatz 9, Datensatz 1, einsatz 46, ersatz 10, gegensatz 70, Grundsatz 4; "theor" 826, theorie 562, theorem 0, theoretisch 43; voraus 99, vorausgesetzt 4, voraussetzen 7, Voraussetzung 16; "wissen" 1201, wissenschaft 589, wissenschaftlich 206, unwissen 8;

- 2015-Bröder. Bröder, Arndt (2015) Entscheidungstheorien. In (Ebook PDF-Seiten 108-112) Galliker & Wolfradt (2015, Hrsg.). 7 Fundstellen "axiom".

- 108: "Der Mathematiker Daniel Bernoulli formulierte die Theorie des erwarteten Nutzens (EU-Theorie, für expected utility), die 1944 von John von Neumann und dem Ökonomen skar Morgenstern axiomatisiert wurde; das heißt, sie formulierten die genauen Bedingungen, aus denen Präferenzen folgen, die der Maximierung des erwarteten Nutzens bei Entscheidungen entsprechen. ..."

- 109.1: "Als formalisierte Theorie übte die EU-Theorie eine große Anziehungskraft auf psychologische Forscher aus, da ihre Axiome klare Verhaltenskonsequenzen implizieren, neben anderen zB die Forderung nach Transitivität von Präferenzen oder deren Unabhängigkeit von Konsequenzen, die allen ptionen gemeinsam sind (surething-principle) ..."

- 109.2: "... Viele empirische Tests der EU-Theorie verwendeten Wahlen zwischenabstrakten Lotterien, um die Axiome direkt zu testen, und fanden zahlreiche empirische Verletzungen. ..."