(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=29.12.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: tt.mm.jj

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Axiome in der Psychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Axiome in der Psychologie

im allgemeines Axiomeregister

Psychologie

besonders zu Erleben und Erlebnis

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Axiomregister Psychologie * Standort: Haupt- und Verteilerseite Axiome in der Psychologie * ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie * Checkliste Axiome Psychologie. *

Methoder der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Fundstelleninformationen * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * ist-Bedeutungen * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren: referenzieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »«

Inhaltsverzeichnis

- Editorial.

- Z1-Traditionelle-Bedeutung.

- Z2-Gebrauch.

- Z3-Geschichte.

- Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.

- Z5-Basis.

- Z-Fazit.

- Über den Sinn und Nutzen von Axiomen, allgemein, in der Psychologie und besonders in der Erlebenspsychologie

- Vorbemerkung Selbstexploration Axiom in meinem realen Leben.

- Checkliste Axiome.

- Editorial zur Checkliste Axiome.

- Zusammenfassung Checkliste Erörterungsmöglichkeiten aus dem Begriffsumfeld, Kriterien, Merkmale.

- Axiome im Alltag.

- Axiome in der Psychologie: eine kleine Auswahl.

- Müller, G. E. (1896-1897) Psychophysische Axiome.

- Stumpf, Carl (1850-1936).

- Hull, Clark (1884-1952).

- Messtheorie.

- Die Axiome der sog. Klassischen Testtheorie KTT.

- Die Watzlawick’schen Kommunikations Axiome.

- Sponsel (1995) Die vorläufigen Axiome der IPPT.

- Zusammenfassung Axiome in der Psychologie.

- Allgemeines zu Axiomes des Erlebens.

- Fragen Allgemein.

- Fragen zu Hull.

- Fragen zu Wundt.

- Frage zu Titchener.

- Fragen zur Gestaltpsychologie.

Zusammenfassung

Zitierstil.

Checkliste definieren.

Checkliste beweisen.

Signierungen und Signierungssystem.

Literatur, Links, Glossar,

Anmerkungen und Endnoten, Querverweise,

Copyright

und Zitierung, Änderungen

_

Editorial

Die Wissenschaftstheorie für die Psychologie ist theoretisch und praktisch völlig unterentwickelt, was man auch an den Ausführungen zum Axiombegriff merkt. Man beschäftigt sich lieber mit läppischen Faktorenanalysen und mit nichts bis wenig sagenden Signifikanztests. Mit den Registerseiten (Definition, Beweis, Axiom [Standort] und natcode) beziehe und entwickle ich eine alternative Position, die das Kernanliegen jeder Wissenschaft, Wissen, das bewiesen wird, in den Mittelpunkt stellt. Axiome, Annahmen und Voraussetzungen spielen beim Beweisen eine wichtige Rolle. Daher wird es hilfreich sein, zu klären, welche Rolle Axiome in der Psychologie gespielt haben, spielen oder spielen sollten.

Auf dieser Seite werden mit der Methode der Textanalyse Belege zum Gebrauch des Wortes "Axiom" (Postulat, Prinzip, Grundsatz, Annahme) in - hauptsächlich wissenschaftlichen Arbeiten - der Psychologie gesammelt, wovon es weit mehr gibt, als man gemeinhin denkt. Ich war selbst überrascht. Umso mehr als die Psychologie faktisch keine Axiome braucht, weil sie ohnehin nur sehr selten etwas beweist, wo Axiome nötig sein könnten. Dazu gehören auch die zwar wichtigen aber schwächeren engen Verwandten des Axioms: Annahmen und Voraussetzungen, die man braucht, um die vielen Lücken in Argumentations- oder Beweisketten zu schließen, was allerdings sehr selten geschieht.

Axiom ist ein wissenschaftstheoretisch sehr starkes Konstrukt und Konzept, da es nicht bewiesen werden muss, aber als Basis für Beweise dienen kann. Daher wurden an Axiome von vielen DenkerInnen auch hohe Anforderungen an Axiome gerichtet, so verlangte Pascal noch in seinem 2. Punkt: "Zu Axiomen darf man nur völlig aus sich selbst evidente Dinge wählen." In der modernen Mathematik gilt das seit Hilbert (>Bierseidelmetapher; Hübner 1980) nicht mehr. Mehr zu Anforderungen an Axiome durch große Denker >ChatGPT.

Statt Axiom wird manchmal z.B. auch von Postulat, Prinzip, Grundsatz, Grundannahme gesprochen. Das macht die Klärung nicht einfacher.

Am vorläufigen Ende meiner Reise durch das Thema Axiome in der Psychologie ist zwar klar, dass man zwingend erste Annahmen und Regeln braucht, die man nicht beweisen kann, wenn man endlich und praktisch zurecht kommen will, aber der überhöhte Begriff der Axioms ist mir suspekt geworden, so dass ich künftig auf ihn verzichten und lieber den Begriff der wissenschaftlichen Basis verwenden möchte.

Zusammenfassung [Aus dem Axiomregister übernommen]

Z1-Traditionelle-Bedeutung. Axiome sollten nicht beweisbar, aber nützlich für Beweise; hinreichend allgemein; grundlegend; wichtig; klar und einsichtig sein. Der Axiombegriff drückt eine gewisse Erhöhung gegenüber Annahmen, Grundlagen oder Voraussetzungen aus.

Z2-Gebrauch. Der Wortgebrauch ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Der Wortgebrauch wird mit der Methode der Textanalyse erfasst (Suchtexte zum Thema Axiome in der Psychologie). Alphabetisch geordnete Bedeutungszuweisungen:

- Anfang

- Annahme: Axiom als Annahme, z.B. Vaihinger 1911, 58.1: "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..."

- Bestätigt: Axiom durch Erfahrung und die Natur bestätigkeit, z.B. Newton.

- Beziehungsrgler (von Sachverhalten). Axiom als Beziehungsregler, Stumpf 1939, S. 14 unter Bezugnahme auf Hilbert (Grundlagen der Geometrie).

- Definition: Axiom als Definition Burt 1940, p. 47, Stumpf 1939, S. 131.2 interpretiert hier Axiome als verkleidete Definitionen.

- Erstes Axiom In der Logik nach Stumpf 1939, S. 131.3 der Satz der Identität, S. 205 "A ist A"

- Expliziter Gebrauch. Hier werden Axiome oder Synonyme ausdrücklich so benannt, z.B. G. E. Müller, Euklid.

- Fiktion: Axiom als Fiktion (Vaihinger 1911) und damit nützlich (pragmatische Begründung), S. 56: "Neumann nannte auch das Gesetz der Erhaltung der Kraft, sowie eine Reihe mathematischer Axiome und Postulate blosse fiktive Annahmen. ..."

- Folgerungsaxiome nach Stumpf 1939, S.154

- Grundsatz: Axiom als unmittelbar einsichtiger Grundsatz, der weder beweisbar ist noch bewiesen werden muss, z.B. bei Pascal "2. Zu Axiomen darf man nur völlig aus sich selbst evidente Dinge wählen." So auch Aristoteles, Stegmüller 1958.

- Heimliche Axiome, Wertheimer (1945, dt.1957), S. 73, Selbstverständichkeiten bezeichnet Wertheimer auch als "heimliche Axiome", z.B. das sich Form und Größe eines Dreiecks nicht verändern, wenn man es verschiebt.

- Idealisierung: Axiom als Idealisierung ähnlich wie bei Gesetzen, die empirisch nie so rein gegeben sind, wie es ihre Formulierung in Größengleichungen ausdrückt.

- Impliziter und nicht ausdrücklich als Axiom ausgewiesener Gebrauch, der vielfach, vor allem im Alltag, nicht bewusst ist. Hier wird ein Sachverhalt wie ein Axiom genutzt, z.B. dass es eine Außenwelt gibt, dass alles Gründe hat, dass man seiner inneren Wahrnehmung vertraut.

- Konvention: Axiom als Konvention, z.B. Hume, Poincaré., Stumpf 1939,

- Kriterien / Merkmale von Axiomen

- Einfach nach Stumpf 1939, S.68

- Einsichtig.

- Evidenz (in dt. Bedeutung), Wundt 1896, S.382

- Folgenreich nach Stumpf 1939, S.68

- Gültigkeit (a priori, allgemein und überhaupt, speizifisch)

- Klar.

- Notwendigkeit nach Stumpf 1939, S. 127

- Selbstverständlich nach Stumpf 1939, S. 127 am Beispiel des Satzes vom Widerspruch. Auch Wertheimer (1945, dt. 1957), S. 73.

- Verständlich.

- Wichtig.

- Willkürlich nach Stumpf 1939, S.68: "... willkürlich angenommene Vordersätze ..."

- Modell: Axiom als Modellannahme. Der Axiombegriff wird in der Psychologie im Sinne von prüfbaren Modellannahmen vielfach falsch verwendet. Was prüfbar ist, kann nach traditionellen Auffassungen kein Axiom sein, z.B. Entscheidungstheorie (z.B. Bröder, Luce; F.A. Müller)

- Postulat: Axiom als Postulat oder Forderung, die erfüllt sein muss, z.B. bei Hull., Vaihinger 1911, S. 58.1 "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..." Die APA (update 2018) setzt Axiom und Postulat gleich; auch Pospeschill 2013.

- Prinzip: Axiom als Prinzip, das grundlegend gelten soll, z.B. der Satz vom Widerspruch, es kann nicht etwas und zugleich sein Gegenteil gelten. F.A. Müller 1882), S. 3: "... des Fechner'schen Prinzips, des Axioms, ..."

- Regel: Axiom als Regel, z.B. der Modus ponens in der Logik; ChatGPT widerspricht.

- Richtig/Falsch: Axiom als richtig oder falsch, z.B. F.A. Müller (1882), S. 56: "... Das Fundament der Psychophysik ist ein verfehltes, weil das Axiom der Psychophysik, es bestehe funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung und Reiz, falsch ist. ..."

- Satz. Axiom als allgemeiner Satz. Stumpf 1939, S.7, auch Vordersatz nach Stumpf 1939, S.68.

- Unmittelbare Vernunfterkenntnis nach Stumpf 1939, S. 128 mit Beispiel Satz vom Widerspruch, Stumpf 139.3, S. 150 "... Vor [>150] läufig, beim gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnis, wird der Satz

- Unvollständigkeit: Axiome unvollständig, z.B. Gödel.

- Voraussetzung: Axiom als Voraussetzung, z.B. Reusser 1984 "... drei Voraussetzungen oder Axiome ..." Nach Stumpf 1939, S. 97, setzten große Mathematiker sehr allgemeine Begriffe voraus

- Widerspruchsfrei. Axiome sollen in sich und gegenüber anderen Axiomen derselben Basis widerspruchsfrei sein.

- Willkürlichkeit, Sinn und Sinnlosigkeit von Axiomen. Einstein nach Wertheimer (1945, dt.1957), S. 207: "... Einsteins erste Erwiderung war, daß wir in der Wahl von Axiomen völlig frei seien. „Es gibt keinen solchen Unterschied, wie Sie ihn voraussetzen“, sagte er, „zwischen sinnvollen und willkürlichen Axiomen. Die einzige Tugend von Axiomen ist, daß sie grundlegende Voraussetzungen liefern, aus denen man Schlüsse ziehen kann, die mit den Tatsachen übereinstimmen. ... Aber dann ging Einstein lächelnd dazu über, mir ein besonders hübsches Beispiel eines sinnlosen Axioms zu geben: „Man könnte natürlich, sagen wir, die Schallgeschwindigkeit anstelle der Lichtgeschwindigkeit wählen. ..."

| Ein Hauptsatz der Wissenschaftstheorie zum Anfang lautet: Irgendwo muss man anfangen und diesen Anfang kann man nicht beweisen und muss ihn folglich als gültig und wahr annehmen. Solche Anfangsannahmen wurden als Axiome bezeichnet und kann man auch als Axiome bezeichnen. Axiome bedeuten in diesem Sinne nichts anderes als erste Sätze, die man unbewiesen als wahr und gültig annimmt, um einem unendlichen Zurückschreiten zu entgehen.. |

besser noch in der Reihe der Axiome mit aufgeführt."

Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.

- Z4.1 n der Psychologie völlig unterentwickelt. Sie ist - wie schon bei den Beweisen - ausgesprochen dürftig mit Ausnahme mathematisch dominierter Bereiche wie z.B. Statistik, Mess- und Testtheorie.

- Z4.2 Aber gerade in Statistik, Mess- oder Testtheorie der Axiombegriff nicht selten falsch verwendet im Sinne von prüfbaren Modellannahmen.

- Z4.3 Wenn auch ein Axiom selbst meist als nicht beweisbar gilt, so gilt das keinewegs für seine Kriterien, die aber in der wissenschaftlichen Praxis so gut wie nie begründet werden. Ob ein Axiom z.B. einleuchtend, verständlich, klar, anerkannt oder nützlich ist, kann natürlich empirisch untersucht, bestätigt oder widerlegt werden.

- B01 Grundbegriffe und Begriffe.

- B02 Annahmen oder Voraussetzungen.

- B03 Methoden der Erkenntnisgewinnung und Sicherung.

- B04 Regeln, allgemeine und spezielle.

- B05 Basissätze, Sätze, Befunde.

- B06 Gültigkeitsbereich.

Materialien aus der Print-Ausgabe Psychologie des Erleben - Ein wissenschaftlicher Entwurf

Die Printausgabe thematisiert Axiome S. 276-292. Sie waren früher fertig als die Internetseiten und werden deshalb hier übernommen.

Über den Sinn und Nutzen

von Axiomen, allgemein, in der Psychologie und besonders in der Erlebenspsychologie

Ich wurde im Rahmen meiner Arbeiten zum Beweisthema und der Erstellung

des Beweisregisters Psychologie mehrfach mit dem Thema Axiome in der Psychologie

konfrontiert, so dass ich beschloss, für das Thema ein eigenes Axiomen-Register

einzurichten, auf- und Zug um Zug auszubauen. Als eine der ersten Aufgaben

stellte sich die begriffliche Klärung des Axiombegriffs aus der die

Checkliste Axiome hervorging, die helfen soll, vorgelegte Axiome in der

Psychologie zu beurteilen. Zunächst noch eine

Vorbemerkung Selbstexploration

Axiom in meinem realen Leben

Frage ich mich, ob ich, was mein Seelenleben betrifft, schon jemals

ein Axiom gebraucht habe, lautet meine spontane Antwort: Nein! Genauer

müsste ich aber sagen: ich weiß zumindest nichts davon. Denn

möglicherweise nutze ich Axiome, ohne es ausdrücklich zu wissen.

Ganz allgemein drängt sich hier die Frage auf: was „ist“ überhaupt

ein Axiom, wo und wozu wird es gebraucht? [3.2 Buch 277]

Richtiger und genauer wäre zu fragen: was soll

ein Axiom genannt werden, wozu und warum? Nun, denken wir an die Schule

zurück, dann ist den meisten noch im Gedächtnis, dass man Axiome

in der Mathematik benötigt und hier fallen einem dann gewöhnlich

die Axiome Euklids ein, namentlich das bekannteste, das Parallelenaxiom,

das man rund 2000 Jahren zu beweisen suchte, was nicht wenigen MathematikerInnen

gelegentlich schier den Verstand raubte oder sie in die Depression trieb.

Wir dürfen vermuten: Axiome braucht man zum Beweisen. Nun, ein Axiom

ist eine Annahme, die sich nicht beweisen lässt, aber die man für

Beweise braucht. Man verlangt im Allgemeinen, dass Axiome unmittelbar einleuchtend

sind (Pascal) und von fast niemand bestritten werden. Zum Beispiel: Das

Ganze ist mehr als ein Teil (Euklid

VIII).

Wer Wissenschaft betreibt, sollte von dem Axiom

bzw. der Annahme ausgehen, dass Wissenschaft möglich ist. Was Wissenschaft

heißen soll wurde oben schon erörtert.

Editorial zur Checkliste

Axiome

Axiome werden meist als grundlegende und einsichtige Wahrheiten mit

den Grundbegriffen als Ableitungsbasis für Theorien betrachtet. Als

Prototyp galt Jahrtausende das System von Euklid. Was ein Axiom genau kennzeichnet

bzw. kennzeichnen soll, ist indessen nicht so klar, wie man meinen sollte,

weil viele Kriterien eine Rolle spielen können. Auf dieser Seite geht

es darum, welche Fragen sich zu den Merkmalen und Kriterien zur Einführung

und zum Gebrauch von Axiomen stellen lassen. Diese Fragen bilden die sog.

offene Checkliste Axiome. Mit diesen können die untersuchten Axiome

"befragt" werden.

Zusammenfassung Checkliste

Erörterungsmöglichkeiten aus dem Begriffsumfeld, Kriterien, Merkmale

Vorläufige Definition: Ein Axiom ist eine für wahr erklärte

grundsätzliche Aussage, die von vielen oder den meisten Fachkundigen

als klar, verständlich und einsichtig bewertet und deshalb an den

Anfang von Argumentationen und

Beweisen gestellt wird, um unendliche Rückschritte zu vermeiden.

Axiome [Buch 278] und Grundbegriffe, die nicht definierbar sind, bilden

eine Basis oder das Fundament von Theorien.

Manche Axiome werden ohne weitere Erörterung

einfach so erwähnt oder gebraucht. Das ist der wissenschaftstheoretisch

ganz unbefriedigende, wenn auch sehr häufige Fall. Andere werden ganz

unterschiedlich eingeführt und begründet. Aus meinen bisherigen

Erfahrungen habe ich die offene Checkliste Axiome entwickelt.

- Anerkannt (allgemein, mehrheitlich, speziell). Wird die Frage der Anerkennung des Axioms erörtert?

- Annahme. Wird die Abgrenzung von Annahme und Axiom erörtert? Jedes Axiom ist eine Annahme, aber nicht jede Annahme ist ein Axiom.

- Aussage. Wird die Abgrenzung von Aussage und Axiom erörtert? Jedes Axiom ist eine Aussage, aber nicht jede Aussage ist ein Axiom.

- Bedingung. Wird die Abgrenzung von Bedingung und Axiom erörtert?

- Behauptung. Wird die Abgrenzung von Behauptung und Axiom erörtert? Jedes Axiom ist eine Behauptung, aber nicht jede Behauptung ist ein Axiom.

- Beispiel(e). Wird ein Beispiel oder sogar mehrere für ein Axiom gegeben?

- Belege. Werden für die Einführung des Axioms oder der Axiome Belege genannt oder erörtert?

- Bewährt. Wird die Frage der Bewährung des Axioms erörtert?

- Einsichtig (unmittelbar für fast alle Kundigen). Wird die Frage der Einsichtigkeit des Axioms erörtert?

- Erklärung. Wird erklärt, was das Axiom bedeutet, wozu es gebraucht wird (> Zweck)?

- Evidenz (im dt. Sinne). Wird erörtert, ob das Axiom evident (Pascal) ist und wie man das festgestellt hat? [Buch 279]

- Gegenbeispiele. Werden auch Gegenbeispiele zu Axiomen allgemeinen oder speziell zu dem eingeführten genannt und erörtert?

- Gesetz. Wird die Abgrenzung von Gesetz und Axiom erörtert?

- Grundsatz. Wird erörtert, dass man Axiom auch als Grundsatz verstehen kann bzw. was man als Unterschied zwischen Axiom und Grundsatz ansieht?

- Gültigkeits-, Geltungsbereich. Wird erörtert, was das Axiom für einen Geltungs- bzw. Gültigkeitsbereich haben soll, z.B. Normalbedingungen?

- Hypothese. Wird die Abgrenzung von Hypothese und Axiom erörtert?

- Klar. Ist das Axiom klar und verständlich formuliert? Wird die Klarheit des Axioms erörtert?

- Kritik. Wird an einem Axiom Kritik geübt? Wird sich mit der Kritik auseinandergesetzt?

- Modell. Während man jedes Axiom als Modell für einen Sachverhalt ansehen kann, werden die meisten Modelle nicht als Axiome angesehen. Modelle gelten nicht so zwingend wie ein Axiom.

- Notwendigkeit. Wird die Notwendigkeit des Axioms erörtert oder sogar gezeigt?

- Postulat. Postulate sind Forderungen, wobei man auch Axiome als Forderungen ansehen kann. Werden Axiom und Postulat abgegrenzt? Nicht selten werden sie synonym verwendet.

- Prinzip, Prinzipien. Grundsatz, oft synonyme Verwendung zu Axiom. Wird die Abgrenzung von Prinzip und Axiom erörtert?

- Sachverhalt. Während jedes Axiom einen Sachverhalt formuliert, sind die allermeisten Sachverhalte keine Axiome.

- Satz. In der Mathematik eine bewiesene Behauptung. Ein Axiom wird so bewertet als ob es bewiesen wäre. Manchmal wird von Energiesätzen gesprochen. [Buch 280]

- Selbstevident. Selbstverständlichkeit, fast alle sehen es so, unmittelbar einsichtig (Pascals Forderung).

- Theorem. Teil einer Theorie. Theoreme sind der Regel bewiesen oder beweisbar, Axiome gewöhnlich nicht.

- Theorie. Umfassende Aussage über Sachverhalte. Man spricht auch von axiomatischer Theorie, was meist bedeutet, dass in der Theorie am Anfang neben den Grundbegriffen Axiome stehen. Eine Theorie ist in aller Regel viel umfassender als ein Axiom. Eine Frage könnte sein: wird erörtert, welche Rolle das Axiom in der Theorie spielt?

- Unabhängigkeit der Axiome. Eine speziell logisch-mathematische Forderung. Wird die Unabhängigkeit des Axioms von anderen vorliegenden erörtert?

- Vermutung. Wird die Abgrenzung von Vermutung und Axiom erörtert? Formal formuliert ein Axiom eine Vermutung, aber mit starkem Geltungsanspruch. Die allermeisten Vermutungen sind keine Axiome.

- Verständlich (nachvollziehbar). Wird die Verständlichkeit des Axioms erörtert?

- Vollständigkeit der Axiome. Eine speziell logisch-mathematische Forderung (Kriterium).

- Voraussetzung. Man kann jedes Axiom als Voraussetzung ansehen.

- Wahr. Ein Axiom ist wahr durch Beschluss, es wird als wahr vorausgesetzt.

- Wichtig. Wird die Wichtigkeit des Axioms erörtert?

- Widerspruchsfreiheit der Axiome. Wird auf die Widerspruchsfreiheit der Axiome eingegangen, wird die Widerspruchsfreiheit erörtert?

- Zweck. Wird erörtert für was man das Axiom braucht, wozu es dient, was es leisten soll? Axiom ist ein großes Wort: Genügte nicht auch Annahme oder Voraussetzung? [Buch 281]

Axiome im Alltag

Axiome oder grundlegende Annahmen spielen im Alltagsleben der Menschen in ihrem Bewusstsein keine Rolle. Aber im Alltagsleben geht der durchschnittliche Mensch („Otto Normalbverbraucher“) wahrscheinlich von vielen Annahmen aus, die er für wahr hält und die man auch als Axiome bezeichnen könnte. Es ist psychologisch eine reizvolle Fragestellung, was diese meist gar nicht bewussten Annahmen sind (z.B. ich erlebe, also lebe ich; wenn ich erwache, lebe ich; es gibt eine reale Außenwelt, die wahrnehm- und erkennbar ist; nimmt man etwas weg, ist der Rest weniger geworden. Gibt man etwas hinzu, so es mehr geworden).

Axiome in der Psychologie: eine kleine Auswahl

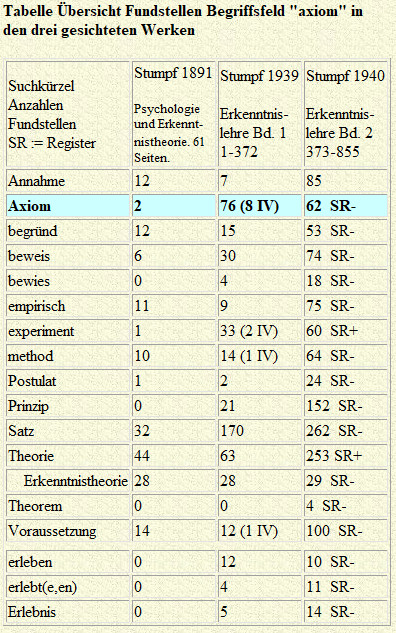

In der Psychologie spielen Axiome eine viel größere Rolle als ich dachte, belegt durch die vielen Fundstellen „axiom“ in den gesichteten Werken (>Axiomregister).

Müller,

G. E. (1896-1897) Psychophysische Axiome

Zur Psychophysik der Gesichtsempfindungen. Kapitel 1. Die psychophysischen

Axiome und ihre Anwendung auf die Gesichtsempfindungen. Zschr. Psychol.

X, XIV (1896-1897).

Z1-Die-Arbeit über die psychophysischen Axiome und ihre Anwendung auf die Gesichtsempfindungen ist als Ganzes (6 Kapitel mit 284 Seiten ohne Inhaltsverzeichnis) schwer zugänglich, weil sie in mehreren Teilen in verschiedenen Bänden der Zeitschrift für Psychologie 1896-1897 veröffentlicht wurden:

- Kapitel 1 Zeitschrift für Psychologie X, 1-82

Kapitel 2 Zeitschrift für Psychologie X, 321-338

Kapitel 3 Zeitschrift für Psychologie X, 339-413

Kapitel 4 Zeitschrift für Psychologie XIV, 1-76

Kapitel 5 Zeitschrift für Psychologie XIV, 77-179

Kapitel 6 Zeitschrift für Psychologie XIV, 179-193 [Buch 282]

- A0: Gültigkeit der in Physik und Chemie gelehrten Axiome.

- A1: "Jedem Zustande des Bewußtseins liegt ein materieller Vorgang, ein sogenannter psychophysischer Prozeß, zu Grunde, an dessen Stattfinden das Vorhandensein des Bewußtseinszustandes geknüpft ist." Zeitschrift für Psychologie X, S 1

- A2: "Einer Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit der Beschaffenheit der Empfindungen ... entspricht eine Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit der Beschaffenheit der psychophysischen Prozesse, und umgekehrt." Zeitschrift für Psychologie X, S. 1f

- A3: "Besitzen die Änderungen, welche eine Empfindung durchläuft, dieselbe Richtung, oder sind die Unterschiede, die zwischen einer Reihe gegebener Empfindungen, bestehen, von gleicher Richtung, so besitzen auch die Änderungen, welche der psychophysische Prozeß durchläuft, oder die Unterschiede der gegebenen psychophysischen Prozesse gleiche Richtung." Zeitschrift für Psychologie X, S. 2

- A4: "Es gilt nun der Satz (viertes psychophysisches Axiom), daß jeder qualitativen Änderung der Empfindung auch eine qualitative Änderung des psychophysischen Prozesses entspricht, und umgekehrt, und daß bei

- einer Erhöhung oder Minderung der Empfindungsintensität auch die Intensität des psychophysischen Prozesses1 anwächst, bezw. sich verringert, und umgekehrt." Zeitschrift für Psychologie X, S. 3

- A5: Das fünfte Axiom formuliert ein mathematisches Modell für Mischempfindungen.

Z3-Anzahl Zur Anzahl der Axiome äußert

sich Müller in X, S. 2, Fußnote 1:

"Die Zahl ist einigermaßen willkürlich. Man kann dieselbe

verringern oder erhöhen, indem man mehrere der angeführten Axiome

zusammenlegt, bezw. das eine oder andere derselben zerlegt."

Z4-Fundstellen Begriffsumfeld Axiome:

| Annahme 121.

Axiom 34 (davon zwei Inhaltsverzeichnis, drei in Überschriften). [Buch 83] |

begründ 6.

beweis 33. bewies 4. empirisch 18. experiment 9. |

method 10.

Postulat 0. Prinzip 68. Satz 122. Theorie 112. |

Theorem 0.Voraussetzung 25.

erleben 0. erlebt 1. Erlebnis 0. |

Z-Fazit-Axiome-Müllers Die Axiome sind nicht klar und eindeutig benannt und beschrieben > Checkliste Axiome. G. E. Müller erklärt nicht, was Axiome sind und welche Kriterien für ihre Erstellung gelten. Er sagt auch nicht, wozu man diese fünf Axiome braucht, wozu sie notwendig, wichtig, nützlich, hilfreich oder gut sind. Die Grundbegriffe der Axiomatik (z.B. Annahme, Beweis, Hypothese, Modell, Voraussetzung) bleiben im Dunklen. Das alles ist wissenschaftlich sehr unbefriedigend. Die Arbeit ist überdies allgemein abstrakt und ist nicht mit empirisch-experimentellen Befunden klar gekennzeichnet, belegt. Eine ernsthafte und tiefere Auseinandersetzung ist schwierig, weil hierzu sehr viel interpretiert werden müsste. [Buch 284]

| Carl Stumpf gilt als bedeu-

tender Psychologe der Gründerzeit, der sich auch intensiv mit dem Erken- nen und der Erkentnis- lehre auseinandergesetzt hat. Hierzu hat er drei Werke – Psychologie und Erkenntnistheorie (1891), Erkenntnislehre in 2 Bdn (posthum 1939-40) - ge- schrieben, die auf dieser Seite unter dem Gesichts- punkt "Axiom" und "Axi- omatik" untersucht wer- den. Zusammenfassung Eine

[Buch 285] |

|

Hull, Clark (1884-1952)

[Axiome]

Clark Hull war ein bedeutender amerikanischer Psychologe mit vorbildlicher

wissenschaftlicher Einstellung und Haltung - wie die Fundstellen belegen

-, der 1943 mit seinem Hauptwerk Principles of Behavior bleibende Maßstäbe

gesetzt hat.

- 1943-Hull. Zusammenfassung-Hull-1943: Principles of Behavior.

In dem Buch gibt es neben einem Sachregistereintrag 6 Fundstellen "axiom" (alle hier, übersetzt von DeepL).

- p. 2: "Der Begriff „Theorie“ hat in den Verhaltens- oder „Sozial“-Wissenschaften

eine Vielzahl von Bedeutungen. Im Sinne der vorliegenden Arbeit ist eine

Theorie eine systematische deduktive Ableitung der sekundären Prinzipien

beobachtbarer Phänomene aus einer relativ kleinen Anzahl von primären

Prinzipien oder Postulaten, ähnlich wie die sekundären Prinzipien

oder Theoreme der Geometrie letztlich als logische Hierarchie aus einigen

ursprünglichen Definitionen und primären Prinzipien, den Axiomen,

abgeleitet werden. In der Wissenschaft gilt ein beobachtetes Ereignis als

erklärt, wenn der Satz, der es ausdrückt, logisch aus [>2] einer

Reihe von Definitionen und Postulaten in Verbindung mit bestimmten beobachteten

Bedingungen, die dem Ereignis vorausgehen, abgeleitet wurde. Dies ist,

kurz gesagt, das Wesen der wissenschaftlichen Theorie und Erklärung,

wie sie in den physikalischen Wissenschaften nach Jahrhunderten erfolgreicher

Entwicklung allgemein verstanden und akzeptiert wird (i, S. 495-496)."

Messtheorie

Obwohl der Begriff des Axioms in der Messtheorie eine überragende Rolle spielt, konnte ich bei Orth (1974) keine Definition von Axiom finden. Nach dem Sachregister Orth (1974), S. 34:

- „Unter einer Axiomatisierung wollen wir die Bildung eines Axiomensystems

verstehen. Jede Axiomatisierung hat von einer Anzahl undefinierter oder

primitiver Ausdrücke (oder: Grundbegriffen) auszugehen, wie z. B.

dem Begriff »Menge«. Aus undefinierten lassen sich definierte

[Buch 287] Ausdrücke ableiten, wie z. B. die Begriffe »Relation«

und »Operation« in der Mengenlehre. In der Meßtheorie

werden diese Begriffe jedoch undefiniert gelassen; die Mengenlehre wird

insofern vorausgesetzt. Meßtheoretische Axiome sind Eigenschaften

undefinierter Begriffe: die undefinierten Begriffe bilden das Relativ.

Im allgemeinen sind bei einer Axiomatisierung Ableitungsregeln anzugeben,

die festlegen, mit welchen Mitteln definierte Ausdrücke aus undefinierten

und Theoreme aus Axiomen abgeleitet werden dürfen. In der Meßtheorie

sind dieses alle logischen und mathematischen Regeln, die nicht gesondert

angegeben werden. Ein Axiomensystem ist ein formales System und bedarf

einer (inhaltlichen) Interpretation: in der Meßtheorie muß

es empirisch und numerisch interpretiert werden können.“

Die Axiome der sog. Klassischen Testtheorie KTT

Helger T. Krantz (1981, 2. A.) Einführung in die klassische Testtheorie. Frankfurt: Fachbuchhandlung für Psychologie, beschreibt im Kapitel 5.2, S. 69-75 „Die Axiome“, 5 Axiome:

- A1 Ein Meßwert besteht aus wahrem Wert und Fehler (Datenmodell, S. 66)

- A2 Der Mittelwert der Meßfehler ist 0 (S. 69)

- A3 Die Korrelation zwischen wahren Werten und Fehlern ist 0 (S.72)

- A4 Die Fehler zweier beliebiger Tests korrelieren mit 0 (S. 73)

- A5 Die wahren Werte eines Tests korrelieren mit den Fehlern eines anderen Test mit 0 (S: 73).

Die Watzlawick’schen Kommunikations Axiome

Watzlawick hat fünf berühmte Kommunikationsaxiome formuliert, die in der Psychotherapie, besonders in der systemischen, große Beachtung fanden:

- A1 Man kann nicht nicht-kommunizieren.

- A2 Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.

- A3 Kommunikation besteht aus Interpunktionen, die keinen Anfang und kein Ende haben. Ursachen- und Schuldzuweisungen (wer hat angefangen, wer ist schuld), Henne-Ei-Probleme werden damit ausgehebelt.

- A4 Jede Kommunikation hat digitale und analoge Modalitäten. Digitale hat keine Beziehungssemantik, ist aber eindeutig, analoge hat semantisches Potential, ist aber mehrdeutig.

- A5 Jede Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär, beruht auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit.

Sponsel (1995) Die vorläufigen Axiome der IPPT. In (128-145) Sponsel, R. (1995). Auch im Internet.

„Vorbemerkung: Zum Aufbau von Theorien, Modellen muß man irgendwelche ersten Annahmen treffen, die nicht weiter zurückgeführt werden können, ohne in einen unendlichen Regreß zu gelangen. Erste Annahmen, die beson-[Buch 289] ders geeignet sind, viele andere Phänomene, die wir beobachten und sichern können, und die selbst nicht oder nur sehr umständlich und sehr schwierig bewiesen werden können, wollen wir Axiome nennen. Es sind so etwas wie Anfangssätze, Basissätze, Grundannahmen. Mit Hilfe logischer Analysen, kreativer Einfälle und empirischer Erkenntnisfortschritte kann es sein, daß Axiome aufgelöst und in Sätze übergeführt werden können. Sätze wollen wir beweisbare bzw. empirisch gut begründ- und belegbare Behauptungen nennen, z. B. es gibt Glaubensheilungen, d. h. einige Menschen wurden dadurch

geheilt, weil sie fest daran glaubten, geheilt zu werden. Kann man zeigen, daß es tatsächlich Glaubensheilungen gibt, erübrigt sich ein entsprechendes Axiom. Axiome sind gefährlich und müssen daher stets kritisch betrachtet und

hinterfragt werden.

Von den folgenden Axiomen sind einige, glauben wir, als Sätze beweisbar. Da wir die Beweise in diesem Buch nicht führen, die Gültigkeit dieser Aussagen andererseits bei wichtigen Argumentationen voraussetzen, möchten

wir sie als Axiome einführen. Die präzise Abklärung, Untersuchung und Ausarbeitung mag - in der Hauptsache - den psychologischen WissenschaftstheoretikerInnen vorbehalten bleiben.“

Aus heutiger Sicht würde ich die 1995 so benannten 20 Axiome als Annahmen bezeichnen.

Zusammenfassung

Axiome in der Psychologie

Das Thema Axiome spielt in der Psychologie und in ihrer Geschichte

zwar eine wichtige Rolle, ist aber nirgendwo angemessen entwickelt und

ausgearbeitet worden. Das gilt nicht nur für die Psychologie, die

uns hier natürlich am

meisten interessiert, sondern ganz allgemein. Es gibt keine wissenschafts-theoretische

Monographie zu Axiomen und Axiomatik, wie auch ChatGPT bestätigt

hat. Das habe ich im Rahmen meiner Arbeiten zum Beweis und bewei-

sen in der Psychologie festgestellt und deshalb beschlossen neben dem

Beweis-Register Psychologie auch ein Axiomen-Register Psychologie einzurichten.

Einige Stichproben habe ich in diesem Abschnitt vorgestellt: G. E.

Müller, Carl Stumpf, Clark Hull, Klassische Testtheorie, Messtheorie,

[Buch 290] Watzlawick, Sponsel. Aus der Auseinandersetzung mit dem wichtigen

Thema ist meine Checkliste Axiome und Axiomatik hervorgegangen.

Allgemeines zu

Axiomes des Erlebens

Brauchen wir Axiome des Erlebens; und falls: wozu? Axiome habe ich

oben vorläufig definiert:

Ein Axiom ist eine für wahr erklärte grundsätzliche

Aussage, die von vielen oder den meisten Fachkundigen als klar, verständlich

und einsichtig bewertet und deshalb an den Anfang von Argumentationen und

Beweisen gestellt wird, um unendliche Rückschritte zu vermeiden. Axiome

und Grundbegriffe, die nicht definierbar sind, bilden eine Basis

oder das Fundament von Theorien.

Bei der Frage, ob wir Axiome des Erlebens brauchen, kann uns die

Checkliste

Axiome helfen. Für die praktische Psychologie des Erlebens

brauchen wir wahrscheinlich keine Axiome. Aber für die wissenschaftliche

Psychologie

des Erlebens, sind Axiome für die Beweise sehr wahrscheinlich

nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig. Inwieweit Erleben wissenschaftlichen

Untersuchungen überhaupt zugänglich ist, wurde in der Geschichte

der Wissenschaft (Moritz Schlick) und Psychologie (BehavioristInnen) vielfach

bestritten, von daher fehlen die wichtigen Kriterien allgemeine Anerkennung

und selbstverständliche Einsicht und Wahrheit. Grundlegende Aussagen,

die für Beweise zum Erleben gebraucht werden, sind zwar in jedem Falle

Annahmen, aber die Kennzeichnung Axiom erhebt diese Annahmen zu ganz besonderen.

Erste Grundbegriffe

und Axiome des Erlebens

Zunächst versuche ich, mit möglichst wenigen Grundbegriffen

und Axiomen auszukommen. Ob diese hinreichen, werden wir spätestens

im Kapitel Beweise herausfinden. [Buch 291]

- GBE := Grundbegriff erleben.

- AE := Axiom des Erlebens

- GBE Grundbegriffe Erleben

- GBE1 Erleben heißt, dass Signale der Außen- oder Innenwelt erfasst und weiterverarbeitet werden.

- GBE2 Erleben0 heißt erlebnisfähig sein. Bewusstes erleben setzt gewöhnlich mit dem Erwachen ein.

- GBE3 Beim Erleben sollten verschiedene Perspektiven oder Ebenen unterschieden werden: (1) Sachverhalt; (2) Erleben des Sachverhalts; (3) Erkennen/Wiedererkennen des Erlebens des Sachverhalts (Erleben Begriffe oder Wiedererkennen zuordnen); (4) Das Erkennen in Worte fassen zum Denken darüber oder (5) zum sprachlichen Ausdruck.

- GBE4 Aus AE4 folgt, dass Teile des Erlebens unterschieden werden können. Unterscheidbare Teile des Erlebens heißen auch Dimensionen des Erlebens.

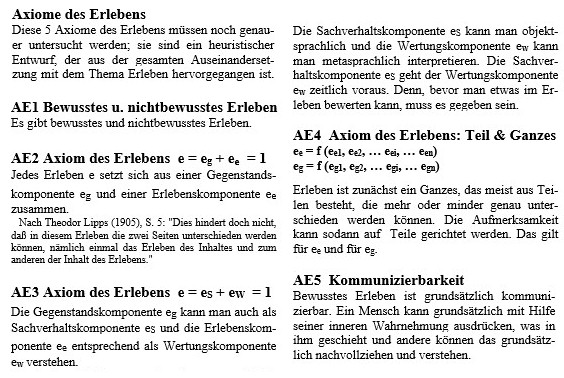

5 Axiome des Erlebens

Die folgenden 5 Axiome des Erlebens müssen noch genauer untersucht

werden; sie sind ein heuristischer Entwurf, der aus der gesamten Auseinandersetzung

mit dem Thema Erleben hervorgegangen ist. Hierzu kann auch der folgende

Abschnitt über die elementaren Dimensionen des Erlebens beitragen.

AE1 Bewusstes

und nichtbewusstes Erleben

Es gibt bewusstes und nichtbewusstes Erleben.

AE2 Axiom des

Erlebens e = eg + ee = 1

Jedes Erleben e setzt sich aus einer Gegenstandskomponente eg und einer

Erlebenskomponente ee zusammen. [Buch 292]

Nach Theodor Lipps (1905), S. 5: "Dies hindert doch nicht, daß

in diesem Erleben die zwei Seiten unterschieden werden können, nämlich

einmal das Erleben des Inhaltes und zum anderen der Inhalt des Erlebens."

AE3 Axiom des

Erlebens e = eS + eW = 1

Die Gegenstandskomponente eg kann man auch als Sachverhaltskomponente

es und die Erlebenskomponente ee entsprechend als

Wertungskomponente ew verstehen.

Die Sachverhaltskomponente es kann man objekt-sprachlich und die Wertungskomponente

ew kann man metasprachlich interpretieren. Die Sachverhaltskomponente es

geht der Wertungskomponente ew zeitlich voraus. Denn, bevor

man etwas bewerten kann, muss es gegeben sein.

AE4 Axiom des

Erlebens: Teil & Ganzes

ee = f (ee1, ee2, … eei,

… een)

eg = f (eg1, eg2, … egi,

… egn)

Erleben ist zunächst ein Ganzes, das meist aus Teilen besteht,

die mehr oder minder genau unterschieden werden können. Die Aufmerksamkeit

kann dann auf Teile gerichtet werden. Das gilt für ee und

für eg.

AE5 Kommunizierbarkeit

Bewusstes Erleben ist grundsätzlich kommunizierbar. Ein Mensch

kann grundsätzlich mit Hilfe seiner inneren Wahrnehmung ausdrücken,

was in ihm geschieht und andere seines soziokulturellen Umfeldes können

das grundsätzlich nachvollziehen und verstehen.

ChatGPT

- ChatGPT 4.0 mini Frage 06.11.2024 Gibt es in der Psychologie Axiome und Axiomensysteme, historisch und aktuell?

- ChatGPT 4.0 mini Frage 06.11.2024 Nachfrage Gibt es zu den Auskünften auch Quellen mit genauen Fundstellen?

- ChatGPT 4.0 mini Frage 06.11.2024 Zusatzfrage: Danke. Wie steht es um die allgemeine Anerkennung der Axiome in der Psychologie und wie wird diese festgestellt?

- Es sieht so aus, als gäbe es keine wissenschaftstheoretische Monographie wie z.B. "Axiome in der Psychologie"?

- Frage an ChatGPT am 21.12.2024: Kann man die drei Aussagen als Axiome der Psychologie ansehen: 1. Es gibt eine Psyche; 2. Die Psyche ist erforschbar, 3. Es gibt sichere Erkenntnisse der Psyche oder sind diese besser anders zu qualifizieren?

- Frage an ChatGPT am 20.12.2024: Gibt es Arbeiten in der Psychologie, in denen tatsächlich Schritt für Schritt gezeigt wird, wozu man gewisse Axiome braucht?

- Frage an ChatGPT am 20.12.2024: Ok, danke, das sind einige Hinweise, es fehlen aber konkrete Belege

- Frage an ChatGPT am 20.12.2024: "Beleg: Präzise Experimente, die zeigen, wie Sensitivität (d’) und Entscheidungskriterien zusammenhängen." Das ist kein Beleg sondern eine Behauptung, noch dazu ohne Quelle.

- Frage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Wie lauten die wichtigsten Axiome Clark Hulls und was ist aus ihnen geworden?

- Frage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Hat Hull auch erklärt, was er unter Axiom oder Postulat genau versteht und wozu man es braucht?

- Nachfrage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Danke. Aber hat Hull nicht 16 Axiome bzw. Postulate aufgestellt (was ich Foppa entnommen habe)?

- Frage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Danke. Gibt es nicht auch noch ein XVII Postulat?

- Frage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Nachfrage zu den ersten 5 Axiomen auf meine erste Frage. Waren das Axiome oder Postulate: "Drive Reduction Theory, Habit Strength, Learning, Reaction Potential, Reinforcement" und wann und wo wurden sie zum ersten Mal formuliert von Hull (Quellen)?

- Frage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Durchsucht man die Principles of Behaviour werden die 5 von ChatGPT so genannten Axiome nicht gefunden. Es fehlen auch die genauen Quellenangaben und Fundstellen. Phantasiert sich da ChatGPT etwas zusammen?

- Nachfrage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Eine genaue Fundstelle ist eine Seitenangabe, z.B. Hull 1943, p. ...

- Nachfrage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Zur Definition von Axiom und Postulat fehlen noch Belege und Fundstellen.

- Nachfrage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Ich wollte nicht die Ansichten von Gensler oder Wigner, sondern genau die von Hull, etwa in der Art: Hull 1943, p. ... definiert oder erklärt Axiom als ... und Hull 1943, p. ... definiert oder erklärt Postulat als ...

- Nachfrage an ChatGPT 4.0 mini am 05.11.2024: Diese Art von KI ohne Belege, Quellen und Fundstellen hat mit Wissenschaft wenig zu tun.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Wundt hat 1866 sechs physikalische Axiome aufgestellt. Wie wurde diese Arbeit von der Naturwissenschaft, insbesondere den Physikern aufgenommen und welche Geschichte hat diese Arbeit genommen?

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Zu den 6 einzelnen Axiomern hat ChatGPT sich nicht geäußert.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Hm, ich habe auf S.6 folgende Axiome gefunden: "1) Alle Ursachen in der Natur sind Bewegungsursachen. 2) Jede Bewegungsursache liegt ausserhalb des Bewegten. 3) Alle Bewegungsursachen wirken in der Richtung der geraden Verbindungslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes. 4) Die Wirkung jeder Ursache verharrt. 5) Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegenwirkung. 6) Jede Wirkung ist aequivalent ihrer Ursache."

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides: Axiome im Kontext der damaligen oder heutigen Physik tiefer zu analysieren.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne. "tiefer in Verbindung mit aktuellen physikalischen Konzepten wie Quantenverschränkung, Dunkler Materie oder der Relativitätstheorie analysieren"

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Quantenmechanik oder die Feldtheorien)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Doppelspaltexperiment, Relativitätstheorie oder Higgs-Feld)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides (Bellschen Ungleichungen oder die Entdeckung von Gravitationswellen)

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: An den philosophischen und wissenschaftstheoretischen Implikationen bin ich interessiert.

- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Popper ja.

- Frage an ChatGPT am 28.12.2024: Hat Titchener des Axiombegriff verwendet?

- Frage an ChatGPT am 28.12.2024: Weist die Gestaltpsychologie explizit Axiome aus?

- Frage an ChatGPT am 28.12.2024: "Das Ganze ist mehr als die Summer seiner Teile" sieht doch sehr nach einem Axiom aus.

Zitierstil

Checkliste Axiome in der Psychologie (in dieser Seite).

Checkliste-Beweisen * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Beweissuchwortkürzel. * Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Checkliste definieren.

Signierungen und Signierungssystem.

Literatur (Auswahl)

Links(Auswahl: beachte)

_

ChatGPT

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

wissenschafts-theoretische Monographie. Von der Ausgabe 2000 von Rudolf Carnap, 30 Jahre nach seinem Tod, habe ich erst kürzlich erfahren, so dass ich die Arbeit bis heute 29.12.2024 noch nicht sichten konnte. Seine erste Arbeit 1930, wo er die nun posthum erschienene Arbeit ankündigte, lässt aber nichts Gutes ahnen.

__

Standort: Axiome in der Psychologie.

*

Axiomregister Psychologie * Standort: Haupt- und Verteilerseite Axiome in der Psychologie * ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie * Checkliste Axiome Psychologie. *

Methoder der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Fundstelleninformationen * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * ist-Bedeutungen * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren: referenzieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »« *

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Axiome in der Psychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/BeweisRegister/Axiome/AxiomePsy.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

29.12.24 Grundversich abgeschlossen. Ins Netz.

15.11.23 Referenzieren Link mit der neuen Seite unterlegt.

00.03.23 angelegt.