Einführung:

Kindesmissbrauch

zu religiös-politischen Zwecken ?

Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen

beruhen im wesentlichen auf den Informationen durch die beiden Bücher

von Marie-Sophie Boulanger

(dt. 2004), mit B abgekürzt und Gerhard Haase-Hindenberg

(2006), im folgenden bei Zitaten mit HH abgekürzt. In geringem Umfang

wird die Dissertation Merz

herangezogen [siehe Zur

Auswahl], mehr noch einige Internetseiten. [besonders

Religionsgeschichte

Nepals * Kumari (en.Wikipedia)].

Alle mir bekannten und nützlich erscheinenden Quellen werden dokumentiert,

so dass sich jede ein eigenes Bild machen und selbst recherchieren kann.

Die Berichte sind in ihrer faktischen und psychologischen Bedeutung und

trotz ihres dokumentarischen Wertes mit einer gewissen Vorsicht zu lesen,

weil sie natürlich durch die subjektiven Filter der AutorInnen und

der mit ihnen verbundenen anderen Kulturen, aber auch durch die Filter

der Lektorate und Marketingabteilungen gegangen sind. Bei den Mitteilungen

der Details und ihrer Bedeutung und Stellung im Lebensverlauf sollte man

daher eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und das gilt natürlich

auch für meine eigenen Ausführungen. Teilweise fehlen auch wichtige

Informationen, wie meist, wenn es um problematische und tabuisierte

Themen geht und religiöse-politische Interessen im Spiel sind [mehr

dazu hier].

Das Problem: Wenn ein dreijähriges

Kind aus seiner Familie herausgerissen und mir nichts dir nichts zur Kindgöttin

erklärt wird, dann muss die Frage gestellt werden, ob hier nicht ein

anachronistischer Kindesmissbrauch zu religiösen Zwecken betrieben

wird, der eigentlich die Sozialwissenschaftlichen

Fakultäten in Nepal und die Unicef/UN

auf den Plan rufen sollte. Das Phänomen der Göttin auf Zeit

in Nepal ist nicht nur ein äußerst fragwürdiges menschliches,

sondern auch ein extrem entwicklungspsychologisches Kulturexperiment mit

einer jahrhundertealten Tradition und damit eine Herausforderung für

das Konzept Kindeswohl und

Bindungstheorie,

wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass Nepal einem

anderen Kulturkreis angehört [Frauen,

Kinder und Religionen in Nepal; Unicef

zur Lage der Mädchen in Nepal; illegale

Kinderarbeit]. Die moderne ausschließlich im westlichen Kulturkreis

entwickelte Bindungstheorie

kann viele Phänomene der Realität nicht nur nicht erklären;

mit vielen steht sie in direktem Widerspruch [Bindungspathologie

kurz und bündig]. Diese Phänomene nenne ich Bindungsparadoxa.

In der Göttin auf Zeit steckt möglicherweise auch

ein solches paradoxes Phänomen, das mit der Bindungstheorie in Widerspruch

steht oder nicht durch sie erklärt werden kann (z.B.).

Durch die relativ einmalige Arbeit der AutorInnen zur Kumari, der Kindgöttin

auf Zeit, ist nun erstmals ein genauere Betrachtung dieses Phänomens

möglich. Wenn Nepal schon auf Kindgöttinnen aus kulturell religiöser

Tradition nicht verzichten kann und will - immerhin wurde die Kumari sogar

von

den

Kommunisten begrüßt, was ihre

starke Verwurzelung im Volk deutlich macht, so sollte doch zumindest für

eine kindangemessenere Einführung, Begleitung, Umgang mit den Angehörigen

und für eine entsprechende Rückführung gesorgt werden. Im

Falle Amita (1991-2001) scheint sich hier auch einiges durch den besonderen

Einsatz ihres Vaters in die wünschenswerte Richtung zu bewegen.

Gegenthese: In der englischsprachigen

Wikipedia wird eine Zusammenstellung

aus The Kathmandu Post zitiert, die einige negative Mythen widerlegen

soll, z.B. den populären Aberglauben, dass ein Mann, der eine Kumari

heiratet, verloren ist und innerhalb von sechs Monaten stirbt, indem er

Blut aushustet. In Wirklichkeit scheint es jedoch, dass die meisten Kumaris

schließlich keine Schwierigkeiten hatten, Männer zu finden.

Alle lebenden ehemaligen Kumaris mit der Ausnahme der jüngsten haben

sich verheiratet.

Ergänzende Anmerkung:

Die frühe Auswahl im Kleinkindalter zum religiösen Führer

scheint eine buddhistische Tradition zu sein, wie das Beispiel

Dalai

Lama nahelegt.

Inhaltsverzeichnisse

und Gliederungen:

Die beiden deutschen Bücher sind aus entwicklungspsychologischer

und bindungstheoretische Sicht nicht so ideal gegliedert, sondern wie folgt:

|

Inhalt Boulanger (Anita 1979-1986, Rashmila 1986-1991)

Prolog: Das Kind vom Kumari Chowk 11

Erster Teil: Die kleine Königsmacherin

Kathmandu 21

Der Festwagen der Kindgöttin 33

Die verbotene Tür 52

Zweiter Teil: Durgas Zeichen

Die hochnäsige Prinzessin von Patan 73

Die Lumpengöttin von Bungamati 85

Die kleine Fee von Bhaktapur 98

Dritter Teil: Die Schwarze Göttin

Die Besessenen von Patan 115

Dhana 128

Talejus Nacht 142

Vierter Teil: Die Kind-Shakti

Die abgesetzte Göttin 159

Rashmilas Schweigen 176

Diwali 195

Epilog 207

Schlussbemerkung zur deutschen Ausgabe 211

Danksagung 213

Anhang

Die 32 Schönheitsmerkmale

oder battislaksana 215

Glossar 217

Bibliographie 221

Bildnachweis 223 |

Inhalt Haase-Hindenberg (Amita 1991-2001):

PROLOG: RECHERCHE MIT ÜBERRASCHUNGEN 9

RASMILAS LETZTES FEST 17

DIE AUSWAHL 29

EXPERTEN DES KÖNIGS 35

VOM MÄDCHEN ZUR GÖTTIN 49

TRAUM UND WIRKLICHKEIT 75

EINE GÖTTIN IN DER LEHRE 91

DIE STUMME TOCHTER 105

KUMARI - SUPERSTAR 127

DIE KRANKE MÄDCHENGÖTTIN 161

KALA RATRI - DIE »SCHWARZE NACHT« 167

ANDERE WELTEN 175

DAS SCHWERT DES MANJU SHREE 183

BRIEF AN DEN KÖNIG 193

DIE LEHRERIN 209

DIE FREMDE 225

STREIT UMS GELD 255

MASSAKER IM KÖNIGSPALAST 265

DER UNGELIEBTE THRONFOLGER 287

EIN LANGER ABSCHIED 299

ERSTE SCHRITTE IN EIN NEUES LEBEN 325

RÜCKKEHR IN EINE FREMDE WELT 337

DIE BRAUT DES SURYA BHAGAWAN 351

DIE ZEIT DANACH 373

ANHANG

GLOSSAR 399

DANKSAGUNG 413

BILDNACHWEIS 415

|

Zu den Bilddokumentationen

Da es sich um eine fremde Kultur handelt, sind die Bilddokumentationen

[Boulanger, Haase-Hindenberg]

sehr hilfreich, um eine bessere Anschauung und Vorstellung zu erhalten.

Dies wird im Zeitalter des Internets aber auch sehr erleichtert, weil man

doch relativ schnell und einfach auch Bildinformationen erhalten kann (Links

Kumari).

Erste Näherungen

Basis-Information

[Verlags-Info HH]:

"Eine Kindheit hinter Tempelmauern: die wahre Geschichte

einer lebenden Göttin

"Seit Jahrhunderten wird in einem Palast in Kathmandu jeweils ein kleines

Mädchen als Jungfrauengöttin Kumari verehrt. Sie lebt getrennt

von ihrer Familie und der Außenwelt, ihr Tagesablauf ist bestimmt

von religiösen Ritualen. Doch mit dem Ende ihrer Kindheit endet auch

ihre göttliche Existenz, und die Kumari muss in ein Leben zurückkehren,

auf das sie niemand vorbereitet hat. – Amita Shakyas Geschichte erlaubt

erstmals den Blick in einen exotischen Kosmos, zu dem der Westen bislang

keinen Zugang hatte.

Am Tag vor ihrem dritten Geburtstag wird Amita auf

den Thron der Kumari gesetzt und in einem geheimen religiösen Ritual

zur einzigen lebenden Göttin der Welt geweiht. Denn der Hofastrologe

hat in ihr die Wiedergeburt Talejus, der Schutzgöttin Nepals, erkannt.

Für Amita beginnt ein Leben hinter Tempelmauern. Vom ganzen Volk verehrt,

wird sie an hohen Feiertagen in prunkvollen Prozessionen durch die Stadt

gefahren, sogar der König lässt sich von ihr segnen. Die Alltagserfahrungen

normaler Kinder aber bleiben Amita verwehrt. Niemand hatte ihr gesagt,

dass eine Kumari mit Eintreten der Pubertät abgelöst und zu ihrer

Familie zurückgeschickt wird. Und niemand wusste, dass am Ende von

Amitas Göttinnenexistenz eine Tragödie stehen würde – das

Massaker im Königspalast, bei dem der Regent und dessen gesamte Familie

ermordet werden. Hatte die Kumari ihnen den Schutz entzogen? Zum ersten

Mal erzählt eine ehemalige Mädchengöttin ihre Geschichte:

Der Publizist Gerhard Haase-Hindenberg hat mit Amita Shakya wochenlang

intensive Gespräche geführt und ihre Familie, die Priesterschaft

und andere ehemalige Kumaris befragt. Mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen

versetzt er die Leser in die Psyche eines kleinen nepalesischen Mädchens

und berichtet von geheimen religiösen Riten, einer außergewöhnlichen

Kindheit und dem schwierigen Weg zurück in die Realität."

Aus der ZDF-Präsentation

zu HH (2.3.6): "Offiziell ist Nepal zwar ein hinduistischer Staat, aber

die Kumari muss aus der buddhistischen Shakya-Kaste

kommen. Sie darf am ganzen Körper keine Narbe ausweisen. Ein religiöses

Komitee bestimmt die Kumari-Kandidatin im zarten Alter von vier Jahren.

Das auserwählte Mädchen wird dann aus der Familie geholt, um

den Rest seiner Kindheit im Kumari-Tempel verehrt zu werden. Gerhard Haase-Hindenberg

ermöglicht in seinem Buch einen Blick in die geheimnisvolle Welt der

Kumari."

Matriarchat.Net: "Pressebericht

vom 10.07.2001 22:18 MEZ .

Mädchen in Nepal zur Göttin Kumari erhoben. Gilt als Wiedergeburt

der Göttin der Stärke. [Bild: Die letzte Kumari (re.) mit

SpielgefährtIn], berichtet zur Inthronisation der Nachfolgerin von

Amita, über die HH's Buch hauptsächlich handelt.

"Kathmandu - In Nepal ist am Dienstag (10. Juli

2001) ein vierjähriges Mädchen zur lebenden Göttin Kumari

erhoben worden. Das Kind sei entsprechend der Tradition und mit vedischen

Riten als Göttin eingesetzt worden, sagte der oberste Priester am

nepalesischen Königspalast, Ramesh Prasad Pandey. Kumari gilt den

Gläubigen im hinduistischen Königreich Nepal als Wiedergeburt

der Göttin der Stärke, Taleju Bhavani. In der vergangenen Woche

war die bisherige Kumari aus dem Amt ausgeschieden, weil sie die Pubertät

erreicht hatte. Aufgabe der Kumari ist es, die vor ihrem Tempel in der

Hauptstadt Kathmandu versammelten Gläubigen mehrmals täglich

zu segnen. Bei unglücklicher Kumari wird Naturkatastrophe erwartet.

Bei dieser Gelegenheit trägt die lebende Göttin ein prächtiges

goldenes Gewand und ihre Stirn ziert ein aufgemaltes drittes Auge. An Festtagen

wird sie in einer Sänfte durch die Stadt getragen. "Viele erwarten

eine Naturkatastrophe, wenn die Kumari nicht glücklich ist", sagte

der Künstler Milan Shakya zur Bedeutung der Göttin. Die Kumari

wird traditionell in der Familie Shakya nach einer geheimen und strengen

Prozedur ausgewählt. Der Name der neuen Kumari ist Reshmila Shakya.

Auch nach ihrer Amtszeit erhalten die lebenden Göttinnen eine bescheidene

staatliche Rente. Ehemalige Göttinnen verbringen ihr Leben in aller

Regel ehelos. Gläubige Männer scheuen sich, sie zur Frau zu nehmen.

(Reuters) [Bild: Karte] Die Newar in Nepal haben es geschafft, ihren Frauen

das schreckliche Schicksal der Hindu-Ehefrauen zu ersparen. Denn diese

sind in Indien nur die untergeordneten Dienerinnen ihres Gatten, den sie

als Gott zu betrachten haben; sie sind die Sklavinnen ihrer Schwiegermutter,

für die sie alle schweren Arbeiten verrichten müssen, ihre Ehe

ist unauflösbar, und noch bis vor kurzem wurden sie beim Tod des Gatten

der Hexerei verdächtigt und mit seinem Leichnam verbrannt - nur so

konnten sie sich vom Verdacht des Übelwollens gegen ihn befreien.

In Nepal hingegen wurden alle Mädchen mit sechs Jahren symbolisch

mit einem Gott vermählt; dadurch blieben sie ihr Leben lang die Gattinnen

des Gottes und konnten nicht verbrannt werden, wenn ihr irdischer Mann

starb. Nepal kennt keine Witwen. Die irdische Ehe kann von beiden Seiten

gelöst werden."

Grundinformation Nepal: Siehe

bitte Nepal-Links.

Über die frühere Geschichte

vor 1768 scheint es wenig Material zu geben [1].

Überblick Geschichte [Quelle Auswärtiges

Amt]

Anmerkung: Leider hängt das Auswärtige Amt mit

ihren Informationen immer

zurück; zur neueren Entewicklung siehe bitte aktuelle

Presse und evtl. Wikipedia.

Umbruchzeit in Nepal

Die beiden Bücher behandeln hauptsächlich die beiden Kumaris

Rashmila (1986-1991) und Amita (1991-2001). Zum weltpolitischen Rahmen

und zum nationalen Hintergrund schreiben die beiden AutorInnen:

»Die KP Nepals

grüßt die Kumari.« (HH, S. 50f, fett RS)

"In diesem Jahr, welches nach dem nepalesischen Kalender das Jahr 2048,

nach dem newarischen 1111 und nach dem. gregorianischen 1991 ist, findet

Navami (am Ende des nepalesischen Monats Ashwin) Mitte Oktober statt. Seit

dem letzten Dashain-Fest hat es in der ganzen Welt große politische

Veränderungen gegeben. Im Osten Europas sind die kommunistischen Regime

zusammengebrochen, die beiden deutschen Staaten haben sich nach vier Jahrzehnten

der Trennung wieder vereinigt, in Südafrika geht die Apartheid ihrem

Ende entgegen, und in Israel denkt ein ehemaliger General laut über

Friedensverhandlungen mit den Palästinensern nach. Auch der kleine

Himalaja-Staat Nepal hat seither einige innenpolitische Veränderungen

erlebt. Noch im Frühjahr des letzten Jahres hatte die königstreue

Regierung die absolute Monarchie gegen friedliche Demonstranten mit Gewehrfeuer,

Tränengas und Massenverhaftungen verteidigt. Der Protest aber nahm

immer breitere Formen an, sodass sich der König schließlich

im April 1990 über den Rundfunk an sein Volk wandte, die Aufhebung

des Parteienverbots ankündigte und für das kommende Frühjahr

freie Wahlen versprach. Im Mai siegte dann die Kongresspartei landesweit

mit absoluter Mehrheit und stellt seither den Ministerpräsidenten.

[<50]

Dennoch schlagen die Uhren in diesem Jahr 1991 in

Nepal anders als in anderen Teilen der Welt, denn jeder dritte der frei

gewählten Abgeordneten gehört der Kommunistischen Partei an.

Wenngleich auch sie auf die religiösen Traditionen ihres Landes

Rücksicht nehmen müssen und am vergangenen Indra-Jatra-Fest ein

Transparent vor die Parteizentrale aufgehängt hatten, mit der Parole:

»Die

KP Nepals grüßt die Kumari.« Und so sitzt am Durbar-Platz

[1,2,],

allem politischen Wandel zum Trotz, ein kleines Mädchen auf dem Thron

der lebenden Göttin, auch wenn es in dieser Nacht selbst hier eine

personelle Veränderung geben wird."

»Und wie habt ihr

euren König getötet?« (B, S. 12f, fett von RS)

"Gleich bei der Ankunft löste Kathmandu einen unbeschreiblichen

Zauber in mir aus. Ich war hingerissen: Die Nepalesen waren freundlich

und fröhlich, die Landschaften atemberaubend, die mit Holzschnitzereien

verzierten Häuser glichen dem Theaterdekor eines mittelalterlichen

Stücks. Dies war das Paradies.

Dabei herrschte im April 1991 in Nepal eine wirkliche

Revolution, von der wir unserem Wunsch zum Trotz, an die tröstliche

Unveränderlichkeit dieses Landes aus einer anderen Zeit zu glauben,

durchaus etwas mitbekamen. Eine dumpfe Spannung schien an dem zerbrechlichen

und friedlichen Gefüge des kleinen Hindu-Königreichs im Himalaja

zu nagen. Innerhalb weniger Monate hatte Nepal mehreren Jahrhunderten absoluter

Monarchie den Rücken gekehrt und sich mit Inbrunst in den ersten Wahlkampf

seiner Geschichte gestürzt. Kaum war das Land aus seiner jahrhundertelangen

Isolation herausgetreten, war man sich schlagartig der fast mittelalterlichen

Strukturen bewusst geworden und wollte die verlorene Zeit aufholen. Zu

diesem Zweck pries die dortige kommunistische Partei eine radikale Methode:

die historische Kurzfassung des Modells der im Himalaja aus welchen Gründen

auch immer sehr berühmten Französischen Revolution. In ganz Kathmandu

waren riesige Karikaturen plakatiert, die einzig [<12] wirksame Propaganda

in einem Land mit einer der weltweit höchsten Analphabetenraten. Eine

davon sah einer Karikatur, über die sich ganz Paris während der

Generalstände 1789 amüsiert hatte, zum Verwechseln ähnlich.

Darauf war ein nepalesischer Bauer dargestellt, der gebückt unter

der dreifachen Last eines fetten Brahmanen, eines aus der hohen Kaste stammenden,

behäbigen Beamten und eines feisten, debil aussehenden Königs

ging. Stärker noch als der Eindruck, mich auf einem anderen Kontinent

zu befinden, war der, in eine andere Zeit zurückversetzt worden zu

sein: Abgesehen vom topi*, der traditionellen Kappe, anhand derer

man den nepalesischen Bauern von seinem Pendant des Ancien Régime

unterscheiden konnte, schien das Bild wie abgepaust aus einem liegen gebliebenen

Geschichtsbuch eines Touristen. Händler, die mitbekommen hatten, dass

wir Franzosen waren, nahmen uns beiseite und fragten: »Und wie

habt ihr euren König getötet?« Ich fiel aus allen Wolken:

War denn der König in Nepal nicht die unangefochtene Inkarnation des

Gottes Vishnu*? Und die braven angehenden Rebellen nickten allesamt mit

ihren Kappen: Natürlich war der König der allmächtige Gott

in Person - weswegen man trotzdem darüber nachdenken konnte ...

In jenen Tagen, glaube ich, erkannte ich zum ersten Mal, dass das,

was für den Westen ein offenkundiger Widerspruch, ein grundlegender

Fehler in der Logik war, für den Nepalesen nichts Unversöhnliches

hatte, ganz im Gegenteil."

Anmerkung: mit * gekennzeichnete Worte

werden im Glossar noch einmal besonders erklärt.

Diese Frage bekommt im Nachhinein eine makabre Bedeutung, weil sich

am 1.6.2001 ein Massaker an der könglichen Familie ereignete. Hierauf

wird weiter unten

noch näher eingegangen.

Religionsgeschichte

Nepals

Die Religionsgeschichte Nepals ist nicht einfach zu verstehen, weil

hier sowohl hinduistische als auch buddhistische

Lehren ineinander übergehen und in einer eigenen nepalesischen Form

verschmelzen [Überblick

über die Religionen Nepals]. Hervorzuheben ist, dass den Nepalesen

eine grosse Leistung in religiöser Toleranz gelungen ist. Es dürfte

in der Weltgeschichte der Religionen nicht oft vorkommen, dass ganz unterschiedliche

religiöse und lebensphilosophische Systeme wie hier z.B. Buddhismus

und Hinduismus über Jahrhunderte und Jahrtausende eine solch friedliche

Entwicklung nehmen und konstruktiv miteinander verschmelzen - undenkbar

im auserwählt-fundamentalistisch-militanten

Christentum oder Islam [Hinduismus und Islam].

frühere Geschichte Nepals.

Hier konnte ich in dem Band von Otto Zierer, Die grossen Weltreligionen,

Hinduismus, ein paar wenige, aber doch interessante Informationen finden:

|

Hier wird S. 114f zur Religions-Geschichte

Nepals ausgeführt:

"Ein Beispiel für den ersteren Fall ist Nepal. In

diesem Gebirgsland, das so nahe an Buddhas Heimat und seinen späteren

Wirkungsstätten liegt, hatte sich der Buddhismus durchgesetzt. Noch

im 4. Jahrhundert n. Chr. war Nepal das klassische Land der buddhistischen

Mönche. Von den tibetischen Bergen herab drang seit dem 5. nachchristlichen

Jahrhundert der Lamaismus und die tantrische Form des Buddhismus in Nepal

ein, was dem von großen Göttern und Berggeistern beherrschten,

halbmongolischen Volk sehr entsprach. Trotzdem war die hinduistische Grundhaltung

der Menschen auf die Dauer nicht auszulöschen. Überall vermengten

sich hinduistische und buddhistische Formen, Riten und Anschauungen. Besonders

seit dem 14./15. Jahrhundert vollzog sich ein unablässiger Vorgang

der Einsickerung des Hinduismus in Nepal, so daß die drei Religionen

Buddhismus, Lamaismus und Hinduismus schließlich nebeneinander bestanden,

ohne sich gegenseitig zu beanstanden. Ja, die Kraft und Phantasie des Hinduismus

überflutete sowohl Buddhismus wie Lamaismus so sehr, daß schließlich

die religiösen Vorstellungen, die Riten, Prozessionsfeste, die Gottesdienste

und Tempelbauten überall den Charakter des Hinduismus annahmen. Hinduistische

Feste wurden von tibetischen Lamas ausgerich-[<115]tet; Hindupriester

des Kali-Tempels schmückten diesen mit buddhistischen Opfertischen;

Prozessionen zu Ehren Shivas fanden unter Mitwirkung buddhistischer Mönche

statt. Die Vermischung der Religionen war vollkommen und völlig friedlich."

Diese seit Jahrtausenden friedliche Koexististenz kann

als kulturhistorische Großtat gar nicht genug hervorgehoben werden.

Wie haben sie das gemacht, was können sie besser als die militanten

Christen und Moslems? |

___

Religiös-kultureller

Hintergrund der "Kumari"

| "Vor vierhundert Jahren, so erklärt der Volksglaube die Existenz

der Mädchengöttin, soll sich einer der Herrscher aus der längst

untergegangenen Malla-Dynastie der Göttin Taleju

beim Würfelspiel in eindeutiger Absicht genähert haben. Dieser

Legende nach sei sie darauf erzürnt aufgesprungen und habe beim Verlassen

des Palastes geschworen, künftig nur noch in Gestalt eines jungfräulichen

Wesens aus der Shakya-Kaste zu erscheinen. Jener Kaste, der einst auch

der historische Buddha entstammte. Fortan erscheint die Hausgöttin

des jeweiligen Hindu-Königs immer in der Gestalt eines kleinen buddhistischen

Mädchens. Da aber nach nepalesischer Definition mit dem Beginn der

Pubertät ein Mädchen aufhört, ein jungfräuliches Wesen

zu sein, ist dieses Indra-Jatra-Fest das letzte Fest jener Kumari, die

schon bald wieder ihren Geburtsnamen Rasmila tragen wird. Denn in der 'schwarzen

Nacht' des Dashain-Festes in einem Monat wird die lebende Göttin auf

jenem Thron dort eine andere sein." (HH, S. 19).

Anmerkung: Der Ursprung der Geschichte thematisiert Grenzüberschreitung

und sexuellen Missbrauch. |

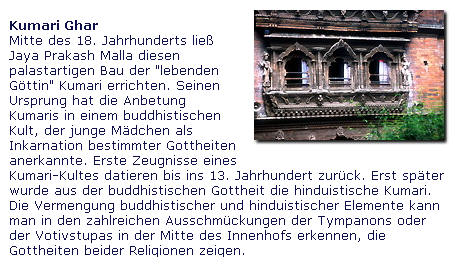

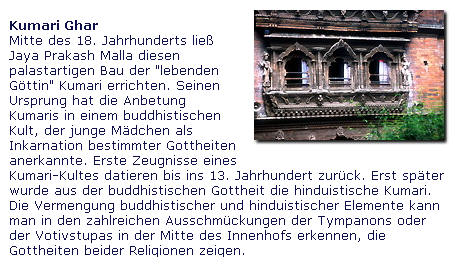

Kathmandu

- Kumari Ghar.

Wie bedeutsam der Kumari-Kult

in Nepal ist - etwa vergleichbar unserem Weih- nachten mit Christi Geburt

(Taleju schlüpft in die Kumari) - kann man u.a. daran ermessen, dass

selbst die Kommunistische Partei Nepals als drittstärkste Kraft zum

Indra-Jatra-Fest ein Transparent mit folgender Parole an der Parteizentrale

aufhängte: "Die KP Nepals grüßt die Kumari" (HH, S. 51) |

Blut und Opferkult in Nepal

| "... Sogar die Royal Air Nepal wird heute auf dem Flughafen

so viele Büffel opfern, wie zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit

ihrer beiden Maschinen, die ebenfalls mit Blut bestrichen werden, nötig

sind. ..." (B, S. 100f) |

Zur angemessenen Beurteilung des Blutkultes und der Blutopfer muss man

berücksichtigen, dass diese Riten sehr stark in den Festen (Pujas)

im Volk verwurzelt sind und sozusagen alle NepalesInnen damit aufwachsen.

Enthauptete Büffel, Ziegen, Widder, Hähne ... und das Begiessen

zu schützender Dinge mit ihrem Blut gehören zum "Alltag" der

Feste wie das Feuerwerk am Silvester bei uns. Die Schutzfunktion des mit

Tier-Blut-Bestreichens ist im Christentum mit den Ritualen des Segnens

(im Krieg natürlich auch der Waffen, damit möglichst viele Feinde

sterben), Weihwasser benetzen oder mit der Verwendung des Symbols des Kreuzes

vergleichbar.

B. S. 98f berichtet ihre Beobachtungen und Eindrücke:

"In einem warmen Strahl ist das Blut hervorgeschossen.

Der Mann besprengt Räder und Seitenteile seines Lasters, indem er

den Hals des Tieres wie einen Wasserschlauch hin und herbewegt. Nur mit

Mühe kann ich meinen Brechreiz unterdrücken. Ein paar Meter weiter

zieht eine andere Ziege, die begriffen hat, welches Schicksal ihr bevorsteht,

vergebens an ihrem Seil. Alle Arbeitsutensilien, von der einfachen Schraubenmutter

bis hin zum Reifen, werden ausgiebig begossen. Rund um das Fahrzeug, das

für den Anlass mit Gottesdarstellungen und Blumengirlanden geschmückt

wurde, werfen sich lachende Kinder bunte Luftballons zu. Ein echtes Fest!

Der Laster hat seine Opfergabe, seine Blutration erhalten: Er wird im kommenden

Jahr nicht das Leben seines Fahrers einfordern. In den Buden ringsum wiederholt

sich die Szenerie. Ein Handwerker bestreicht die Pfosten seiner Werkstatt

mit den Eingeweiden einer Gans, ein Geschäftsmann fährt mit seinem

girlandengeschmückten Motorrad ins Büro.

Seit heute Morgen ist Nepal in ein rotes Bad zu

Ehren von Durga getaucht. Es ist Navami, der neunte Tag des Dassain. Das

blutige Festmahl der Großen Göttin hat begonnen. Im Morgengrauen

habe ich Budhia zur großen Tieropferung im Hof des kot*, der

Kaserne im Palast von Kathmandu, geschleift. Er hat es mir übel genommen,

das weiß ich. »Diese Hindus sind Schlächter«, sagt

er in gedämpftem Ton. Er ist Buddhist, wenn auch kein allzu strenger,

wenn es um Geld, Frauen oder eine gute Flasche Tschang geht. Doch die Opferungen

im Rahmen von Dassain sind ein wiederkehrendes Streitthema unter meinen

hinduistischen Freunden, vor allem bei denen, die aus einer hohen Kaste

stammen und von sich behaupten, sie seien schockiert über diese »archaischen«

Praktiken,

Und doch ist Dassain hier mehr als ein hinduistisches

Volksfest. Ganz Nepal, der Staat selbst feiert den Sieg der Großen

Göttin über den Büffel-Dämon Mahisasura, die Personifikation

der Kräfte des Bösen. Aber Durgas Schutz hat seinen Preis. Davon

bekommt man schon eine Ahnung, wenn man an den provisorischen Altären

vorbeizieht, die ihr zu Ehren in allen Straßen aufgestellt sind:

Das mitleidlose Antlitz, der gebieterische Fuß, der den üblen

Dämonen zertritt, die wirbelnden Arme, die einen Kriegstanz vollführen

und Schwert und Lanze schwingen, wollen nichts als Blut, Blut und nochmals

Blut.

Damit die Massentötung stattfinden kann, werden

seit Tagen Ziegenböcke, Schafe und hunderte anderer Tiere herdenweise

in die Städte Nepals getrieben. ..."

Inthronisation

und die "Schwarze Nacht"

Taleju

reinkarniert in die Kumari

Die Göttin Taleju, die sowohl das Gute als auch das Böse

enthält - also nach christlicher Analogie Gott und den Teufel

in einem vereint - ist die Schutzgöttin der Könige von Nepal,

in der Staatsreligion selbst als Inkarnationen

des Gottes Vishnu angesehen, die in der Schwarzen

Nacht der Inthronisation in die Kumari "schlüpft" (Apotheose).

Bereits hier sieht man die extrem enge Verbindung von politischer Herrschaft,

Königtum und Religion. Die Göttin wird also zu Fleisch, im Christentum

spricht man von Inkarnation (Fleischwerdung - des Göttlichen; allgemeiner

kann man von Verkörperung sprechen) und ist deshalb aus christlicher

Tradition relativ einfach zu verstehen durch die Figur des Christus selbst

und vor allem durch die Kommunion (Abendmahl,

Eucharistie),

die ja ein extrem phantastisches und blutrünstiges Geschehen zum Inhalt

hat, so dass sich hinduistische und christliche Phantasmen grundsätzlich

sehr ähnlich sind - wie auch viele andere sonst in den Religionen

der Welt. Zu allen religiösen Kulten gehört, dass sie mit Geheimnis

und Tabu umgeben und angereichert sind. Dies dient der Macht, dem Nimbus

und Schutz der Priesterschaft. Viele Religionen haben im Laufe ihrer Geschichte

psychopathologische und kriminelle Riten entwickelt. Doch was einerseits

psychopathologisch und kriminell anmutet und strafrechtlich verfolgt wird,

wird zu einer sakralen (heiligen) Handlung, wenn sie von Propheten oder

Priestern im Rahmen eines religiösen Ritus ausgeübt wird. Marie-Sophie

Boulanger stellt daher die Frage,

ob hier nicht sogar sexueller Kindesmissbrauch vorliegt, was nicht völlig

aus der Luft gegriffen wirkt. |

|

Religiös-Metaphysische

Rituale

In fast allen Religionen gibt es das Phänomen, dass Götter

von Menschen Besitz ergreifen (psychopatho- logisch betrachtet einen Wahn

ausbilden, wenn sie es richtig glauben), Götter in Menschengestalt

auftreten oder Menschen zu Göttern werden. Das hatte und hat auch

oft eine politische Herrschaftsfunktion, die nicht selten sehr gefährliche

Formen für den Welt- und Landesfrieden annahm, besonders dann, wenn

ein Auserwählt-

Wahnsystem mit Missionierungsauftrag

zusammen traf, eine Spezialität der Christen und Moslems, nicht der

Buddhisten.

Religion - nach Marx trefflich als das Opium fürs Volk gekennzeichnet

- und Macht waren immer die engsten Verbündeten und es ist als eine

der größten emanzipatorischen Großtaten der westlichen

Kulturgeschichte anzusehen, dass dieser Irrsinn durch die Französische

Revolution im Zuge der Aufklärung

zumindest im Grundsatz überwunden wurde. Die Aufklärung hat aber

nicht erkannt, dass der Mensch metaphysische

Bedürfnisse hat. Daher sind die alten mit Psychopathologie durchsetzten

Religionen immer noch sehr mächtig. Man hat ebenso dümmlich wie

sträflich versäumt, den metaphysischen Bedürfnissen der

Menschen Rechnung zu tragen. Nur die wenigsten scheinen in der Lage, auf

metaphysisches "Bimbamborium" innerlich ganz zu verzichten, ohne

dadurch den Sinn [2,3]

des Lebens oder der Welt in Frage zu stellen und in Zynismus oder Nihilismus

abzudriften. Um dem Leben einen Sinn abzugewinnen braucht man keinen Gott

und keine Religion. |

Was

besagt die religiöse Symbolik der Beziehung Kumari und König

?

Diese Frage ist mit meinen geringen Kenntnissen der nepalesischen Religionslehre

nicht zu beantworten. In Nepal gibt es eine Staatsreligion. Der König

nimmt in Anspruch, die Inkarnation Vishnus zu sein

und die Kumari ist eine Inkarnation der Durga, beide

repräsentieren also höchste Gottheiten. Die offizielle Funktion

der Kumari ist der Schutz des Königs und seines Reiches und die alljährliche

Bestätigung seiner Herrschaft.

Die Internetseite Die

Religionsgeschichte Nepals führt aus: "Im Shaktismus wird

dem weiblichen Prinzip eine ausschlaggebende Bedeutung innerhalb des Weltprozesses

zugeschrieben. Entweder wird die höchste Gottheit als weibliches Wesen

verstanden (Durga, Kali etc.) oder die männliche Gottheit kann nur

mit Hilfe von weiblichen Energien (shakti) ihre Wirksamkeit entfalten.

Die Anhänger des Shaktismus lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden,

von denen das Ritual der "right hand"-Shaktas allen offensteht, während

die Zeremonie der "left hand"-Shaktas geheim und nur Eingeweihten zugänglich

ist. In ihren Riten werden die "fünf Mukara" angewandt: Mada (Wein),

Matsja (Fisch), Mamsa (Fleisch), Mudra (geröstete Körner), Maithuna

(Geschlechtsverkehr). Damit übertreten die Shaktisten bewußt

eine dem orthodoxen Hindu gesetzte Tabugrenze, aber nicht um der Ausschweifung

willen, sondern auch nur zur Erreichung des höchsten göttlichen

Zieles."

Zum Verdacht

Boulanger: Ritueller sexueller Missbrauch zu "religiösen" Zwecken

?

Betrachtet man sich das Äußere, so fällt auf, dass

die kleinen Kindgöttinnen erotisch im Sinne verführerischer Früherwachsener

gestylt werden, was eigentlich - aus unserer Sicht - gar nicht zu einem

kleinen Mädchen passt - andererseits: die Göttin soll natürlich

schön sein und so wird sie ja auch ausgewählt.:

Quelle: Kumari aus dem Cover des Buches von Haase-Hindenberg.

Der Verdacht eines ritualisierten sexuellen Missbrauchs bei der Inthronisation

der Kumari

wurde von Boulanger in ihrem Buch (S. 185-194) durch Berufung

auf Literaturhinweise gegründet, ich zitiere S. 191f (fett hervorgehoben

RS):

"Ich versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, was

ich über diese berühmte Nacht weiß, in der die künftige

Göttin in ihren Status erhoben wird. Nach der Prüfung der blutigen

Büffelköpfe wird das Kind zu den Priestern in den Tempel von

Taleju gebracht. Sämtliche Rituale müssen geheim bleiben, damit

die tantrische Magie nicht ihre Wirkung verliert. Dennoch habe ich die

Beschreibung eines Abschnitts dieser Initiation gelesen, wie er dem Ethnologen

und Nepal-Forscher Gérard Toffin von einem Priester anvertraut wurde.

Eine Reihe von magischen Vorgängen soll das Mädchen darauf vorbereiten,

von der Göttin beseelt zu werden. Zunächst wird das nackte Kind

vom Oberpriester gewaschen, um es von seinen bisherigen Erfahrungen zu

reinigen. »Auf diese destruktive Phase, eine Desindividuation gewissermaßen,

folgt eine Reihe weiterer Riten, die den Körper des Kindes in einen

göttlichen Körper verwandeln sollen. Zu diesem Zweck berührt

der Priester sechs Körperstellen des Mädchens, die so genannten

anga,

mit einem Büschel aus Eragrotis cynasuroides kusa, einem Gras,

das für religiöse Zwecke so weit verbreitet ist, dass man glauben

möchte, es könne alles reinigen. Die sechs Körperstellen

sind: Augen, Vulva, Vagina, Nabel, Brust [<191] und Hals. Je

weiter der göttliche Geist sich in ihr niederlässt, desto mehr

verfärbt sich der Körper des Kindes rot, was die Farbe der Kumari

ist.« [FN9: Gérard Toffin, »Le Palais et le Temple«.]

Damals hatte ich nicht wirklich begriffen, was dieses

eigenartige Ritual bedeutet. Jetzt bekomme ich langsam eine Ahnung von

den Zusammenhängen und mir wird klar, was dieses Mädchen, das

noch ein Kleinkind ist, durchmacht. Sie wird von Männern ausgezogen,

gewaschen und an den intimsten Stellen ihres Körpers, auch an den

inneren

Geschlechtsmerkmalen, berührt.

Für mich liegt es auf der Hand, dass allein

eine solche Zeremonie bereits ausreicht, um ein Kind in gleicher Weise

zu traumatisieren wie durch einen Geschlechtsakt. Und was ich über

den Tantrismus und seine Riten weiß, nimmt mir nicht meine Sorge

hinsichtlich der nachfolgenden geheimen Stufen der Zeremonie oder der übrigen

Rituale, an denen die Kumari im Laufe ihrer Herrschaft teilzunehmen hat.

... Ich hatte noch nicht die Zeit gehabt, den englischen

Text des Nepalesen Jagadish

zu lesen. Darin geht es um frühere tantrische Kulte mit jungfräulichen

kleinen Mädchen, Schnell überfliege ich die verschiedenen Gestalten

der Shakti, wie sie Mädchen (im Alter von einem bis sechzehn Jahren)

vor ihrer Pubertät verkörpern. [<192] Der Autor erwähnt

die von den Tantras vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine spirituelle

Verwirklichung: Zu jeder Kaste gehöre ein ganz bestimmter Typus von

Kindern. Der Autor kommt zu folgendem Schluss: »Der letzte Zweck

der Verehrung einer kindlichen Jungfrau bleibt im Dunkeln, aber es hat

den Anschein, als hätten die Gläubigen im Anschluss an die Verehrung

sexuelle Beziehungen mit ihnen.« [FN10: C. Regmi Jagadish,

»The Kumari of Kathmandu«.]. Jagadish

beendet das kurze Kapitel mit dem Hinweis darauf, man könne aus den

Schriften darauf schließen, dass dieser Kult von den nepalesischen

Königen Pratap Malla und Pratap Singh Shah ausgeübt worden sei.

Der von den hohen Kasten mit kleinen Jungfrauen

aus niedrigen Kasten betriebene Kult mit dem Ziel, übernatürliche

Kräfte zu erlangen, ist ein Klassiker des Tantrismus. Aus dem gleichen

Grund standen in Indien auch die devadasi, die Tempelprostituierten,

im Ruf, den hohen Kasten, die ihre Dienste in Anspruch nahmen, die Gunst

der Götter zu sichern. Durch ein Paradox, wie es für den Tantrismus,

bei dem Grenzüberschreitung und die Umkehrung religiöser Regeln

gängige Praxis sind, typisch ist, war ihre Unberührbarkeit eine

Garantie für die Wirksamkeit magischer Rituale. Die Parallele zu den

Kumaris springt ins Auge: Sie, die bei orthodoxen Brahrnanen praktisch

als unberührbar gelten, werden dennoch, selbst von den Königen,

als Göttinnen verehrt.

Wie soll man in Erfahrung bringen, nach welcher

tantrischen Richtung die kleinen in Tempel und Palast eingeschlossenen

[<193] Göttinnen heute noch leben? Ich wage kaum, für mich

selbst die Vermutungen zu formulieren, die mich quälen: Sollten die

Kumaris Gegenstand tantrischer Riten sein, die gar nicht so symbolisch

sind, wie behauptet wird? Was ich über ihren Kult erfahren habe, ihr

Verhalten als offenkundig traumatisierte Kinder und das Wesen selbst ihrer

Funktion als Shakti, die das Königreich fruchtbar zu machen hat, scheint

mir eine Antwort zu geben, wie ich sie nicht haben will. Allmählich

begreife ich besser, warum man munkelt, ehemalige Kumaris würden ihr

Schicksal als Prostituierte in Indien besiegeln. Ob sie nun stimmen oder

nicht, diese Gerüchte sind jedenfalls Ausdruck eines Unbehagens bezüglich

der Sexualität der ehemaligen Göttinnen.

Ich bin sehr niedergeschlagen. War der starre, tote

Blick des kleinen Mädchens vom Kumari Chowk, der mich so beschäftigt

hatte, der einer kaputten Puppe? Was mir zu Beginn meines Aufenthalts als

erstaunliche Umkehrung der Machtverhältnisse erschien, ein Kind, das

Kräfte besaß, denen sich sogar Könige unterwarfen, kommt

mir heute vor wie eine entsetzliche Abscheulichkeit. Eine Umkehrung war

es schon, doch nicht der Art, wie ich es vermutet hatte. Diese Mädchen

stehen im Dienst des Kults, nichts anderes. Eine Allianz von Palast und

Tempel, deren Spielzeug, deren tantrische Instrumente sie sind.

Wenn dies das Ende meiner Suche sein sollte, so

machte mich meine Entdeckung nicht glücklich."

Zu berücksichtigen ist hier natürlich aber

auch, wie diese Rituale von der nepalesischen Gesellschaft beurteilt werden.

Das dürfte aber gar nicht richtig möglich sein, weil weitgehend

unbekannt sein dürfte, was im Kumari Bahal genau geschieht: die Priester

werden sich dort genau so wenig in die Karten schauen lassen, wie sonst

auf der Welt, wenn sie es nur irgendwie vermeiden können, weil sich

öffentliche Supervision und spirituelle priesterliche Macht ausschliessen

(Informationen). Möglicherweise

wollen Volk und Gesellschaft auch gar nicht so genau wissen, was da wirklich

vor sich geht, wie Boulanger mutmasst. Vielleicht finden aber auch die

intellektuelle und spirituelle nepalesische Elite einen Weg, die Kluft

zwischen traditionellem Ritus und wissenschaftlicher Bindungstheorie konstruktiv

zu überwinden. Gerade die asiatische Problemlösungs-Kultur des

Zen mit seinen Koans könnte dafür gut gerüstet

sein.

Das

Massaker im Königspalast am 1.6.2001 und seine Bedeutung für

die Stellung der Kumari (Amita).

Kurz vor der schon angekündigten Beendigung der Amtszeit der Kumari

Amita geschieht etwas Ungeheuerliches:

Quelle: Chronik 2001Tag für

Tag in Wort und Bild, S. 93, Chronik-Verlag.

Diese Familentragödie im Königshaus wirft natürlich die

zum Koan geeignete Frage auf: Wieso konnte die Kumari,

die Schutzgöttin des Königshaus, den König und seine Familie

nicht schützen? Weitergehend ergibt sich die Frage, was folgt für

den Kumari-Kult und die Funktion der Kumari, wenn sich zeigt, dass sie

diese Aufgabe nicht erfüllen kann? Und wie hat die noch amtierende

Kumari, Amita, dieses außergewöhnliche Ereignis verkraftet?

Hatte sie Schuldgefühle?

Anmerkung: Danach wurde Gyanendra König [, Wikipdia,

], dessen diktatorische Maßnahmen sehr kritisch bei HH, S. 385f beschrieben

werden.

Die Reaktion der Kumari auf die Ermordung der Königsfamilie

HH, S. 278, berichtet: "Nachdem die grausame Wahrheit bis in den Thronsaal

der Kumari gedrungen war, hat sich Durga schließlich mit der Mädchengöttin

zurückgezogen und mit ihr über das Ereignis gesprochen. Obgleich

sie ja selbst keine Hintergründe, geschweige denn Details, kennt.

Vor allem hat sie ihr verschwiegen, dass in den ausländischen Nachrichtensendungen

ein schrecklicher Verdacht gegenüber Dipendra ausgesprochen wird.

Denn die Kumari soll dem neuen König nicht voreingenommen begegnen,

falls er genesen und sie um die Tika bitten sollte.

»Lang lebe Dipendra!«, tönt es

zum Wohnzimmer der Kumari herauf. Grölende Gruppen meist junger Männer

ziehen durch die Stadi und skandieren immer wieder ihre Verbundenheit mit

dem neuen König. Durga, die hinter der Mädchengöttin steht

und mit ihr gemeinsam auf den Basantapur-Platz hinausblickt, erkennt hinter

dieser Sympathiebekundung für Dipendra die Ablehnung Gyanendras.

Durga spürt eine wachsende Unruhe in sich aufsteigen. Weiß

sie doch aus eigener Erfahrung, wie schnell eine scheinbar friedliche Demonstration

in nackte Gewalt umschlagen kann. Dafür hat es in den letzten Jahren

mehr als ein Beispiel gegeben - drüben in der New Road, auf dem Kantipath-Boulevard

und vor einigen Jahren selbst hier auf dem Basantapur-Platz. Sie ist den

Sicherheitsorganen dankbar, dass sie seither beim Ausbrechen von Unruhen

immer sofort den Platz neben dem Kumari Bahal abriegeln. Die Umgebung des

Wohnsitzes der Mädchengöttin war ebenso zur »Bannmeile«

erklärt worden wie die des Königspalastes und des Parlaments.

Durga zwingt sich zur Ruhe, um sich der Dyo Maiju

gegenüber nicht anmerken zu lassen, dass sie Angst hat. Nur zu gut

kann sie nachempfinden, welche enormen inneren Konflikte die Mädchengöttin

in diesem. Moment auszuhalten hat.

Noch einmal sieht sie Mousuf Sarkar ganz deutlich vor sich, wie

er unterhalb des goldenen Fensters steht und ihr zuwinkt. Damals hatte

sie Sorge, es könnte ein Abschiedswinken sein. Nun weiß sie,

dass es ein Abschiedswinken war! Sie sieht ihn neben der Königin auf

dem Balkon dort drüben stehen, am Indra-Jatra-Fest, und sie blickt

noch einmal in das Gesicht mit der großen Brille und dem sanften

Lächeln - er kommt ganz nah zu ihr herunter, damit sie ihm die Tika

geben kann.

Es ist nicht schön, dass sie Mousuf Sarkar

nie mehr sehen wird. Aber es freut sie, dass er jetzt als kleiner Tropfen

zurückkehrt ins große Meer, das Nirwana heißt. Dort ist

er für alle Zeiten unangreifbar. Seine Mörder haben ihr Ziel

nur hier auf dieser Erde erreicht ... im Nirwana aber haben sie keine Macht.

»Du musst nicht traurig sein. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht!«,

sagt die Kumari und reißt Durga aus angstvollen Vorahnungen.

»Von wem sprichst du?«

»Von den Dämonen, die Mousuf Sarkar getötet haben.

Im Nirwana endet ihre Macht, und er wird nun wieder Teil des großen

Meeres!«

Einen Augenblick lang denkt Durga darüber nach, ob dieses buddhistische

Bild der positiven Leere auf einen hinduistischen König angewendet

werden kann, der immerhin als Inkarnation des Gottes Vishnu galt. Dann

aber huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, denn sie ahnt, dass

die Mädchengöttin Recht hat."

Auswahl, Vorbereitung

und Zustimmung.

Psychologisch interessiert uns hier vor allem: wie wird das Kind vorbereitet?

Wie wird den Eltern geholfen, ihr Kind, aber auch die ganze Familie auf

die neue Rolle und Situation vorzubereiten? Wie werden Umgangsfragen

und andere wichtige Kindeswohlfragen

geregelt?

Auswahlprozedur:

die Chefastrologen am

Hof haben das Wort

"Schon seit Stunden brütet der Astrologe über den Horoskopen

von kleinen Mädchen aus der Shakya-Kaste. Eine von ihnen, daran glaubt

er fest, ist zur nächsten Kumari des Königs bestimmt. Dieser

unerschütterliche Glaube lässt für den Astrologen von vornherein

gar nicht erst die Möglichkeit zu, etwa alle Aspirantinnen für

ungeeignet zu halten.

Seine Aufgabe ist es, ehe er sich mit seinen Kollegen

im königlichen Palast endgültig beraten wird, eine astrologische

Analyse zu erarbeiten. Sein Wort wird bei der Auswahl Gewicht haben,

niemand wird ernsthaft an der Analyse des weisen Mannes zweifeln. Schon

gar nicht die drei anderen Hofastrologen, die einst allesamt seine Schüler

waren. Und so entscheidet sich in diesem Moment in einem dunklen Hinterhof

in Patan das Schicksal eines kleinen Mädchens, das zu diesem Zeitpunkt

noch irgendwo in Kathmandu im Kreise seiner Familie lebt.

In einem Flügel des geräumigen Königspalastes

hat der Chefastrologe seine Berechnungen entlang der Wand aufgehängt.

Keiner der drei anderen Astrologen weiß, wessen Horoskop sich hinter

den Ausarbeitungen ihres Meisters befindet. Deren Blicke nämlich sollen

sich ausschließlich auf die Konstellation der Gestirne richten. Doch

ehe [<30] der Chefastrologe seine Kollegen nach vorn bittet, um die

Ausarbeitungen vorzustellen, gefällt er sich noch einmal in der Rolle

des Lehrers. Auch wenn alle Anwesenden längst Meister ihres Fachs

sind, referiert Mangal Raj Joshi zunächst über die große

Weisheit des Universums. Er spricht über die Bedeutung der Sonne im

Verhältnis von hell und dunkel, heiß und kalt, gut und böse.

Schließlich ermahnt er seine Kollegen angesichts der bevorstehenden

Aufgabe, sich der großen Verantwortung bewusst zu sein. Dann tritt

er an die Ausrichtungen heran und erläutert insbesondere die unterschiedlichen

Konstellationen von Sonne, Mond und Jupiter, verweist auf die störenden

oder positiven Aspekte anderer Gestirne. Durch die Art und Weise aber,

wie er die einzelnen Konstellationen deutet, gibt es kaum Zweifel, welches

Horoskop wohl am ehesten jenen edlen Qualitäten entspricht, die sie

»Rajuk« nennen. Sie müssen höherwertiger als die

des Königs sein. Neben den körperlichen Voraussetzungen, die

andere zu beurteilen haben, sind die geistigen und charakterlichen Qualitäten,

die eben dem Horoskop zu entnehmen sind, für eine Kumari unerlässlich.

Genau dies herauszufinden ist die Aufgabe des hier versammelten Gremiums.

Jeder der Astrologen tritt einzeln zu den Berechnungen und betrachtet die

Ausarbeitungen aus nächster Nähe. Gelegentlich schreibt sich

einer etwas auf, bevor er die anderen Planetenkonstellationen betrachtet

und mit den Notizen vergleicht. Endlich notiert jeder die Nummer seines

favorisierten Horoskops auf einen Zettel und legt ihn gefaltet auf den

Tisch des Chefastrologen. Langsam und mit würdiger Miene öffnet

der alte Mann endlich einen Zettel nach dem anderen, betrachtet ihn jeweils

kurz und legt ihn zustimmend zur Seite. Schließlich stellt er befriedigt

Einstimmigkeit fest. Dabei hätte es genügt, wenn nur einer der

drei anderen Astrologen zum gleichen Ergebnis wie er gekommen wäre.

Die Bestimmung sagt nämlich, dass die einfache Mehrheit genügt,

im Fall eines Patts jedoch die Stimme des Chefastrologen den Ausschlag

gibt." (HH, S. 30f).

Die 32

Schönheitsmerkmale oder battislaksana [Sekundär-Quelle Anhang

Boulanger S. 215f]

Gemäß den Tantras, heiligen Schriften, die für die

Auswahl künftiger Kumaris herangezogen werden,

1. Wohlgestaltete Füße.

2. Ein Kreis unter der Fußsohle.

3. Eine wohlgeformte Ferse.

4. Lange Zehen.

5. Füße und Hände wie die einer Ente.

6. Zarte und geschmeidige Füße und Hände.

7. Ein Körper in der Form eines Saptacchata-Blattes.

8. Die Schenkel eines Rehs.

9. Tief im Becken sitzende Geschlechtsorgane.

10. Runde Schultern.

11. Die Brust eines Löwen.

12. Lange Arme.

13. Ein reiner Körper.

14. Ein Hals wie eine Muschel.

15. Wangen wie die eines Löwen.

16. Vierzig Zähne.

17. Wohlgestaltete Zähne.

18. Weiße Zähne.

19. Eine kleine Zunge.

20. Eine feuchte Zunge.

21. Die tiefe Stimme eines Spatzes.

22. Schwarzblaue Augen.

23. Die Wimpern einer Kuh.

24. Ein schöner Schatten.

25. Ein goldfarbener Schatten.

26. Eine schöne Hautfarbe.

27. Glattes, aber sich nach rechts drehendes Haar.

28. Schwarzblaues Haar.

29. Eine breite Stirn.

30. Ein runder Kopf.

31. Ein Körper wie ein Banyanbaum (Nyagrodha).

32. Ein kräftiger Körper.

(Aus »Kailash. A Journal

of Himalayan Studies«, 1974, Bd. II, Nr. 3)

Die weitere praktische Auswahl wird unter Das

Verhalten des Auswahl-Komitees ausgeführt.

Die Rolle

und Zustimmung der Eltern und die Vorbereitung auf das Göttin werden.

Kumari werden geht nicht ohne Zustimmung der Eltern. So gesehen tragen

die Eltern letztlich die Verantwortung. HH, führt hierzu u.a. S. 35

aus:

"EXPERTEN DES KÖNIGS

Wenn der Astrologe das beste Horoskop gefunden hat, sagt er Bescheid,

und es werden die zweiunddreißig erforderlichen körperlichen

Merkmale überprüft. Meine Frau untersucht das Mädchen nackt.

Wenn wir damit fertig sind, sagen wir dem König, dass wir das richtige

Mädchen gefunden haben.

RAMESH PRASAD PANDEY, Mul Purohit - königlicher Oberpriester

Wenn man seine Tochter nicht als Kumari hergeben will, so ist das möglich.

Aber dann darf man das Horoskop nicht aushändigen. Denn wenn die Horoskope

erst mal überprüft sind und die Wahl getroffen wurde, kann man

keinen Rückzieher mehr machen.

AMITAS VATER" |

Anmerkung: HH, S. 232, berichtet auch, dass zur Auswahl der Nachfolgerin

Amitas, sich viele Eltern von in Frage kommenden Töchtern weigerten,

das Horoskop ihrer Töchter auszuhändigen.

Eine angemessene Vorbereitung auf das Göttinnendasein scheint es

nicht zu geben. Es ist allerdings auch objektiv schwierig, wenn man bedenkt,

dass Amita 1 Tag vor ihrem dritten Geburtstag inthronisiert wurde. Und

was wollte man auch selbst einer aufgeweckten Dreijährigen wie im

Falle Amita erklären?

Amitas

Vorbereitung durch die Eltern auf die Auswahl zur Kumari. (HH,

S. 36f)

"Seit Tagen leben sie nebeneinander her, konfrontiert

mit der schicksalhaften Deutung des königlichen Astrologen, und ohne

ein Wort über deren Konsequenzen - nicht miteinander und schon gar

nicht mit den Mädchen. Nun würde es Amrits Aufgabe sein, Amita

den Zweck des gemeinsamen Besuchs im Narayanhiti Durbar, dem neuen Königspalast

im modernen Teil von Kathmandu, zu erläutern.

Amrit hat seine beiden Töchter in die Wohnstube gerufen und sich

dort mit ihnen auf den Fußboden gesetzt. Er hat angefangen, von der

Kumari zu erzählen. Er hat erläutert, wie wichtig es ist, dass

ein kleines Mädchen über das Land wacht, und wie schön es

für dieses Mädchen ist, von allen Menschen verehrt zu werden.

Die Töchter des Amrit Man Shakya hören ihm zu, und als er an

das letzte Indra-Jatra-Fest erinnert, teilen sie lebhaft ihre Erinnerungen

mit. Sie fallen sich gegenseitig ins Wort, sprechen von der riesigen Krone

der Kumari und deren goldenem Wagen, beklagen sich, dass der König

keine Krone getragen hat und sie schon so früh nach Hause mussten.

»Diese Kumari wird aber schon bald keine Kumari mehr sein«,

sagt Amrit, und seine Töchter sehen ihn an, als ob er den Weltuntergang

verkündet hätte.

Irgendwie hat er das Gespräch falsch angefangen,

geht es ihm durch den Kopf. Um eine positive Wendung hinzubekommen, ruft

er ihnen zu: »Bald wird ein anderes hübsches Mädchen unsere

neue Kumari!«

An den ratlosen Mienen seiner beiden Töchter

kann Amrit erkennen, dass sie ihn nicht verstehen. Woher sollten sie auch

wissen, dass [<36] eine Kumari nicht vom Himmel fällt, sondern

ein Mädchen aus einer ganz normalen Familie ist? Eine Göttin

auf Zeit.

»Die Kumari ist zwar eine Göttin.

Aber sie ist auch ein Mädchen, die eine Ma und einen Baa hat. So wie

ihr!«, versucht er eine Erklärung und er ist Anita dankbar,

als sie ihm mit ihrer Bemerkung fast ins Wort fällt: »Dann können

wir ja auch die Kumari sein ...!«

Amita springt begeistert auf, hüpft durch das

ganze Zimmer und ruft: »Jaaaa, ich will eine Kumari sein!«

Anita aber lässt sich aus der Hocke nach hinten

fallen und lacht.

»Du siehst ja gar nicht aus wie die

Kumari!«, ruft sie. Und nachdem sie sich wieder aufgerichtet hat:

»Wo ist denn überhaupt deine Krone?«

Amitas Antwort erfolgt prompt: »Ich gehe mit

Ma eine kaufen!«

Amrit ruft seine jüngere Tochter zu sich und

nimmt sie in den Arm.

»Du bekommst die Krone, die die Kumari am

Indra-Jatra-Fest getragen hat. Denn wenn sie keine Kumari mehr ist, dann

braucht sie sie ja nicht mehr.«

Die beiden Mädchen sehen ihren Baa überrascht

an. Auch wenn sie diese Bemerkung in ihrer ganzen Bedeutung nicht verstehen,

so spüren sie offensichtlich in diesem Moment, dass dahinter keine

Fantasterei steckt.

Amrit ist froh, dass es ihm fast spielerisch gelungen

ist, Amita ein wenig auf ihre künftige Rolle vorzubereiten. Auch wenn

es über eine verbale Ankündigung noch nicht hinausging. Während

des morgigen Besuchs im Kumari Bahal wird es sicher eine Gelegenheit geben,

ihr zu erklären, dass dieser Palast ihr künftiger Wohnsitz sein

wird. In den nächsten Tagen wird er dann auch Anita darauf vorbereiten

müssen, dass sie ihre weitere Kindheit ohne die kleine Schwester verbringen

wird. Im Augenblick aber will er das Thema nicht weiter vertiefen. Es wird

schließlich für alle Beteiligten noch schwer werden. Und Amrit

ist froh, in seiner Frau eine starke Partne-[<37] rin zu haben. Mit

ihrer bemerkenswerten Entschlossenheit, der Göttin Taleju die eigene

Tochter zur Verfügung zu stellen, hatte sie schnell seine anfänglichen,

unausgesprochenen Zweifel zerstreut."

| Nach der Darstellung von HH werden die

Eltern von den Verantwortlichen (Auswahl-Komitee, Priester, Palast, entwicklungspsychologisch

kundigen Sozialwissenschaftlern) völlig allein gelassen werden, ihrem

Kind zu erklären, was geschehen wird und soll. |

Amitas

Vorbereitung durch das Auswahl-Komitee. (HH, S. 40f ):

"Von seinem Stammplatz aus entdeckt der Chitaidar,

wie Amrit Man Shakya mit seiner kleinen Tochter über den Hof kommt.

Er ruft nach seiner Frau und eilt den beiden Besuchern entgegen, um zu

verhindern, dass sie die Treppe bis in den Thronsaal hinaufsteigen. Die

voraussichtlich neue Kumari soll der derzeitigen Mädchengöttin

nicht begegnen.

In dem lang gestreckten Raum eine Etage tiefer sitzen

sie sich schließlich gegenüber. Der Vater der künftigen

Kumari ist ein bescheidener Mensch, seit vielen Jahren Busfahrer - der

Chitaidar hatte Erkundigungen über ihn eingeholt. Dieser einfache,

freundliche Mann sorgt für seine Familie und begeht alle Feiertage

nach den strengen Regeln des von den Newar [RS: Volksgruppe] praktizierten

Vajrayana-Buddhismus.

Ein solcher Mann, so mag sich der Chitaidar überlegt haben, wird weder

übertriebene Ansprüche noch überflüssige Fragen stellen.

Und seine Frau, die eigentliche Chitaidar, scheint keine Zweifel zu haben,

dass die Gutachter des Palastes und auch der König selbst dieses

ausgesprochen hübsche Mädchen als Kumari bestätigen werden.

Sie mag es, dass die freundliche Frau dauernd

zu ihr sagt, wie hübsch sie ist. Es gefällt ihr auch, wenn sie

sagt, dass sie es hier ganz sicher schön finden wird, und alle, die

hier wohnen, sich schon auf sie freuen. Und als der Mann mit der großen

Brille erzählt, dass es im Haus auch noch andere Kinder gibt, sagt

sie, dass sie ihre Schwester Anita mitbringen will. Ihre Ma will sie auch

mitbringen, die kann sehr schön singen, und abends kommt Baa dann

von der Arbeit und bringt für alle Erdnüsse mit ...

Warum aber freuen sich denn die fremden Leute

nicht? Sie schaut zu ihrem Baa, aber auch der schaut ernst auf den Boden.

Dann sagt der fremde Mann, sie würden jetzt zusammen zum König

gehen, der möchte sie unbedingt kennen lernen. Und als sie fragt,

ob er heute die Krone auf dem Kopf hat, wie auf dem Bild zu Hause, da lachen

nun doch noch alle, und sie lacht auch.

Es ist schon fast eine halbe Stunde her, seit die

Frau des Mul Purohit die kleine Amita an die Hand genommen und den hohen

Gang entlanggeführt hat. Seitdem sitzt der Vater des Mädchens

neben dem Chitaidar auf dem Flur im Königspalast und wartet. Sein

Begleiter, das ist ihm schnell klar geworden, hat keine Ambitionen, sich

mit ihm zu unterhalten. Wann immer Amrit Man Shakya den Ansatz dazu machte,

antwortete der Chitaidar knapp und scheinbar unwillig. Warum das hier denn

so lange dauern würde, wollte Amitas Vater wissen,

»Der Astrologe stellt erst noch das Horoskop vor«, bekam

er zur Antwort." [<41]

Trennung

von der Familie, Übergang zur Göttin, Trennungsverarbeitung

HH beschreibt (S. 51f) : "Die künftige Mädchengöttin

steigt in ein klappriges Taxi, das ihr Vater an Straße angehalten

hat. Amitas Mutter folgt ihr, in der Hand eine kleine Reisetasche, in der

sie nur das Waschzeug und ein wenig Unterwäsche eingepackt hat. Schließlich

wird dem Mädchen künftig die Kleidung in der roten Farbe der

Kumari zur Verfügung gestellt - dort, wo es jetzt mit seinen Eltern

hinfährt und aller Voraussicht nach die nächsten Jahre leben

wird. Die Dimension dieser Trennung aber haben offenbar weder Amita noch

ihre größeren Schwester wirklich verstanden. Denn obgleich ihr

Baa es ihnen am Morgen noch einmal zu erklären versucht hatte, vollzog

sich der Abschied ohne Tränen.

Am Hanuman-Dhoka-Palast bezahlt Amrit Man Shakya

dem Fahrer 25 nepalesische Rupien. Amita drückt beim Aussteigen ihre

Puppe fest an sich, die die Mutter ihr kurz vor dem Verlassen des Hauses

noch schnell in den Arm gelegt hat. Dann gehen sie zum Kumari Bahal hinüber.

Vor dem schmalen Eingang steht eine ältere Frau und bietet Farbpostkarten

mit dem Bild der Mädchengöttin an. Da sie ihr Geschäft fast

ausschließlich mit Touristen macht, beachtet sie die Shakyas

gar nicht. Mimita Shakya aber betrachtet nachdenklich die unterschiedlichen

Porträtfotos, die die Frau aufgefächert in [<51] der Hand

halt. Mit ausdrucksloser Miene blickt darauf die kleine Kumari direkt in

die Kamera. Schon bald, so geht es Amitas Mutter durch den Kopf, wird diese

Frau den Touristen aus aller Welt das Foto ihrer Tochter anbieten.

Es fällt Mimita Shakya schwer, mit ihrer Tochter

die Schwelle des Kumari Bahal zu überschreiten. Sie muss an die heftigen

Albträume denken, von denen Amita in den letzten Tagen geplagt wurde.

In der Nacht, nachdem das Mädchen im Palast untersucht und anschließend

dem König vorgestellt worden war, fing es an. Anita hatte ihre Eltern

geweckt und teilte ihnen besorgt mit, dass ihre kleine Schwester weinen

und manchmal laut schreien würde. Dann haben sie Amita zu sich ins

Ehebett geholt. Hier sollte sie nun die letzten Tage bis zu ihrem Umzug

in den Kumari Bahal schlafen. In der nächsten Nacht ging es wieder

los. Mehrfach hatten die Eltern ihre Tochter geweckt. Doch kaum war sie

wieder eingeschlafen, fing sie erneut an zu wimmern und zu schreien. In

seiner Hilflosigkeit hat ihr der Vater schließlich eine Ohrfeige

verpasst. Aber schon im nächsten Moment tat es ihm entsetzlich Leid.

Am folgenden Morgen rief Amrit Man Shakya im Kumari

Banal an und berichtete von den nächtlichen Albträumen seiner

Tochter. Der Chitaidar aber erklärte, diese

Vorgänge seien »völlig normal«. Schließlich

würden sich bereits die gewaltigen Energien der Taleju und auch der

Durga ankündigen, und das sei für das Mädchen natürlich

ungewohnt. Dies wäre lediglich eine Übergangsphase, die ganz

sicher bald vorbei sei.

Auch Amitas Vater wirkt nicht gerade entschlossen,

den Kumari Bahal zu betreten. Auffällig lange betrachtet er die aufwändigen

Holzschnitzereien rund um das schmale Eingangstor. Oben thront die vielarmige

Durga, zu deren Füßen der Eingang zum Hof von unzähligen

kleinen Totenköpfen eingerahmt ist. In ihrer Zeit als Mädchengöttin

wird seine Tochter nie wieder dieses Tor durchschreiten. Für die wenigen

Male, die sie im Laufe der nächsten Jahre an Zere-[<52]monien außerhalb

dieses geräumigen Hauses teilnehmen wird, ist ein schmuckloser Weg

über einen dunklen Nachbarhof vorgesehen. Schon heute Nacht wird Amita

dort durch jene kleine Maueröffnung ins Freie gelangen, wo sie am

letzten Indra-Jatra-Fest ihre Vorgängerin gesehen hat. Hinter diesem

eigenwilligen Vorgang steht eine Tradition, deren Herkunft niemand mehr

zu benennen weiß."

Angelangt im Thronsaal schildert der Autor weiter

(S. 58): "Warum sehen sich denn alle so komisch an? Sie hat sich doch

nur auf Mas Schoß gesetzt und gefragt, wann sie wieder nach Hause

gehen. Ma sagt, dass hier ganz viele Menschen herkommen werden, um sie

zu besuchen. Deshalb muss sie auch immer hier sein ... Die Menschen werden

alle ganz lieb zu ihr sein und sie verehren, weil sie ganz, ganz wichtig

für diese Leute sein wird. Aber warum sie so wichtig für diese

Leute sein wird, das hat Ma nicht gesagt.

Noch hat Amita die junge hübsche Frau nicht

entdeckt, die sie aufmerksam von einer Ecke des Raumes aus beobachtet.

Sie ist die unverheiratete Tochter des Chitaidar-Paares, und nichts passt

weniger zu dieser freundlichen Person als ihr Name: Durga.

Sie ist fasziniert — von der Anmut des kleinen Mädchens, seinem

natürlichen Lachen und dem zierlichen schmächtigen Körper.

Die neue Kumari, so scheint es, ist ein verletzliches Wesen, das eines

ganz besonderen Schutzes bedarf.

Durga ist in einem Alter, in dem Nepalesinnen ihre

ersten Kinder gebären. Und noch bevor sie mit der neuen Kumari einen

Satz wechseln konnte, hat sie an sich ein heftig einsetzendes Gefühl

registriert, für das der Begriff »Zuneigung« zu wenig

wäre. Das sensible Kind dort, das spürt sie, wird sie brauchen,

um sich in diesem Palast zu Hause zu fühlen und seiner göttlichen

Aufgabe nachkommen zu können. Durga ist entschlossen, der Göttin

eine ergebene Dienerin und dem Mädchen eine schwesterliche Freundin

zu sein.

Die junge Frau in der Ecke dort kommt ihr bekannt

vor. [Déjà vu] Aber

sie weiß, dass sie sie noch nie gesehen hat. Sie lächelt die

fremde Frau an und die fremde Frau lächelt zurück.

Niemandem im Raum ist der kurze Blickwechsel zwischen

den beiden entgangen, jener emotional aufgeladene Augenblick, in dem sich

eine stumme Adoption vollzog. Dabei ist keineswegs sicher, ob Durga sich

darüber im Klaren ist, dass sie in diesem Moment auch für ihr

eigenes Schicksal eine entscheidende Weiche gestellt hat. Zumindest im

nächsten Jahrzehnt wird sie unverheiratet bleiben müssen — denn

kein Ehemann würde akzeptieren, dass seine Frau das Bett nicht mit

ihm, sondern mit der Kumari teilt. Aber auch keinem Mann zuliebe würde

Durga den Dienst für die lebende Göttin aufgeben. Eine Herausforderung,

die sie angesichts der kleinen Amita in ungewohnte Erregung versetzte.

[<59]

Sie freut sich, weil diese Frau auf sie zukommt.

Sie kennt diese Frau nicht, aber sie spürt, dass sie nett zu ihr sein

wird. Und als die Frau sie an die Hand nimmt, rutscht sie von Mas Schoß

und geht mit ihr mit.

Mimita Shakya spürt einen Schmerz, als ob ihr

das Herz von einem Ring zusammengeschnürt würde. Sollte sie nicht

froh sein, dass ihre Tochter jener Frau so vertrauensvoll folgt, die doch

in den nächsten Jahren eine wichtige Person im Leben von Amita sein

wird? Doch es setzt sich das mütterliche Gefühl der Trauer durch,

darüber, dass sich für Amita der Wechsel offenbar ohne jeden

Abschiedsschmerz vollzieht. Dann aber macht sich Mimita Shakya klar, dass

das Kind die Dimension des Ereignisses ja im Moment noch gar nicht begreifen

kann."

Das Leben als Kindgöttin

Eine gute allgemeine Zusammenfassung findet sich bei GEOlino.de: "Doch

das Leben, das sie von da an führen wird, ist eintönig. Getrennt

von der Außenwelt und der Familie verbringt die Kumari fast ihre

gesamte Kindheit im Palast von Kathmandu. Ihr Alltag ist geprägt von

religiösen Ritualen. Stundenlang muss sie bewegungslos auf ihrem Thron

ausharren, nicht einmal blinzeln soll sie. Täglich kommen fast ein

Dutzend Menschen zu ihr: Kranke, Pilger und Politiker wollen sich von ihr

segnen lassen. Blütenblätter streut sie über sie und drückt

ihnen einen roten Punkt auf die Stirn. Ihre Aufgabe ist es, Glück

zu bringen.

Dabei wird jede ihrer Regung als Zeichen gewertet.

Fängt die Kumari an zu weinen oder laut zu lachen, wird der Besucher

krank werden oder sogar sterben. Fängt sie an zu zittern, wird die

Person ins Gefängnis kommen; hebt sie das dargebotene Essen des Besuchers

vom Boden auf, so verliert er Geld. Bleibt die Kumari jedoch still, so

wird sein Wunsch in Erfüllung gehen. Sogar der König selbst erbittet

ihren Segen zum Indra Jantra-Fest am Ende der Regenzeit.

Nur 13 Mal im Jahr verlässt sie ihre heiligen

Mauern. An diesen religiösen Feiertagen versammeln sich tausende von

Menschen auf den Straßen Kathmandus, um die Schutzgöttin Nepals

zu sehen. Die Kumari-Helfer tragen sie durch die Menge, weil ihre Füße

nicht den Boden berühren dürfen. Dann und wann müssen sie

das Mädchen auch vor den fliegenden Glücks-Münzen schützen,

die die Leute werfen. Doch wer wünscht sich nicht, von Tausenden bejubelt

und verehrt zu werden?"

Ausführlich, was die Kumari Amita (1991-2001)

betrifft, informiert hierzu HH.

Vorbereitung

auf das Ende des Kindgöttinnendaseins

Wenn Haase-Hindenberg Recht hat, scheint es bislang in der Priesterschaft,

im Palast und in der gebildeten nepalesischen Gesellschaft niemanden besonders

interessiert zu haben, was mit den Mädchen passiert nachdem sie ziemlich

unvermittelt ihren Göttinnenstatus verlieren und zurück in ein

Leben geworfen werden, das ihnen fremd ist, das sie nicht kennen. Erfreulicherweise

scheint hier der Vater Amitas einiges auf den richtigen Weg gebracht zu

haben.

Vorzeitige

Beendigungen des Göttinnendaseins

Marie-Sophie Boulanger behauptet, dass die offiziellen Angaben für

Anita (1979-1986) und Rashmila (1986-1991) teilweise falsch und wiedersprüchlich

sind, weshalb sich dann die Frage stellte: warum werden falsche

Angaben gemacht, was bedeutet das? Im einzelnen argumentiert sie (S.

185f):

"Hinter der Verbotenen Tür verbergen sich in

der Tat etliche Mysterien. Unter anderem erscheinen mir die Umstände

der Absetzung immer obskurer. Was Anita mir im Vertrauen berichtet hat,

macht mich sprachlos. Der wirkliche Grund für ihre Absetzung war nicht

der offiziell genannte gewesen; ihre Menstruation

hatte nicht eingesetzt. Und bei Rashmila? Der Palast und die Familie versichern,

sie sei im Alter von zwölf Jahren abgesetzt worden. Das ist leicht

zu überprüfen. Zwar [<185] gibt es kein Register der Kumaris,

aber die Geburtsdaten, der Zeitpunkt der Wahl und der Absetzung der Göttinnen

der letzten Jahrzehnte sind bekannt. Ich wühle in meinem Rucksack,

in dem ich ständig alles mitführe, was ich für meine Interviews

zu benötigen glaube: Tonbandgerät, Notizblöcke, Fotokopien,

verschiedene Texte, Lexikon und andere wichtige und unwichtige Dinge mehr.

Ich sehe mehrmals nach. Rashmila ist 1982 geboren, sie ist heute also sechzehn.

Bei ihrer Absetzung 1991 war sie demnach neun Jahre alt und nicht etwa

zwölf, was ein gewaltiger Unterschied ist!

Ein paar Minuten denke ich darüber nach, was

diese offizielle Lüge im Einzelnen bedeutet. Neunjährige Mädchen,

deren Menstruation einsetzt, sind selten in einem Land, in dem das Durchschnittsalter

pubertierender Mädchen zwischen dreizehn und fünfzehn Jahren

liegt. Auch Anita hatte ihre Regel noch nicht, als sie mit elf Jahren nach

Hause geschickt wurde - und auch in ihrem Fall hatte man angegeben, sie

sei zwölf gewesen. All das kommt mir immer seltsamer vor. Aus anderen

Quellen wusste ich ja schon, dass an ehemaligen Kumaris das Ritual der

»Aussperrung« - die zwölf Tage ohne Sonnenlicht und ohne

Kontakt zu Menschen - und sogar die Ihi-Hochzeit vollzogen wird. Diese

Riten, die die Frau auf die Ehe vorbereiten sollen, dürfen in der

Regel nur praktiziert werden, bevor bei den Mädchen die Menstruation

einsetzt.

Warum wurden diese Mädchen schon vorher mit

dem Hinweis abgesetzt, die einsetzende Regel sei der Grund?"

Amitas (1991-2001)

Vorbereitung

Die ersten Hinweise erhielt Amita im Jahr 2000 zur Zeit des großen

Indra-Jatra-Festes (HH, S. 230) als Gaurav zu ihr sagte, es werde die Zeit

kommen, da dürfte sie auf dem goldenen Wagen mitfahren. Die nächste

Situation ergab sich anläßlich der alljährlichen Einladung

ehemaliger Kumaris (HH, S. 234) und dem Hinweis Durga-Didis auf die Bildgalerie

aller früheren Kumaris. Klar und deutlich sprach es dann, wenige Tage

später, eine ehemalige Kumari, inzwischen alte Dame, aus. Zwsichenzeitlich

wurde schon die neue Kumari ausgewählt, Preeti, aber alle meinen,

vor allem aber Durge-Didi, sie hätten noch Zeit, ein Irrtum, wie sich

herausstellen sollte.

Nach den Informationen von HH, S. 234 gibt es im

Kumari Bahal eine Bildergalerie mit allen bisherigen Kumaris und es gibt

auch die alljährliche Tradition, die ehemaligen Kumaris einzuladen,

die die meisten ehemaligen auch annehmen. Sie erhalten auch eine lebenslange

Rente, die, gemessen am Durchschnittseinkommen, auch nicht zu verachten

ist. HH, S. 234 berichtet von solch einem alljährlichen Treffen ehemaliger

Kumaris:

"Als die Mädchengöttin den Raum betritt,

verstummen die Frauen an der langen Tafel. Sie respektieren die derzeitige

Dyo

Maiju als die, was auch sie einst waren - als lebende Inkarnation der

Göttin Taleju (oder nach buddhistischer Lesart

die der Göttin Vajra Devi). Alljährlich

am zweiten Tag des Indra-Jatra-Festes

werden die ehemaligen Mädchengöttinnen Kathmandus in den Kumari

Bahal eingeladen, um in Anwesenheit der Mädchengöttin das

Abendessen einzunehmen. Sie wissen, dass die Kumari bereits gespeist hat,

denn bekanntlich ist es niemandem gestattet, die Mahlzeit mit ihr gemeinsam

einzunehmen. Schließlich hat eine jede von ihnen einst dort auf dem

roten Kissen an einem seperaten Tisch den jeweiligen Vorgängerinnen

stumme Gesellschaft geleistet. Zehn ehemalige Kumaris zwischen zwanzig

und zweiundachtzig Jahren sind auch in diesem Jahr der Einladung in das

Wohnhaus ihrer Kindheit gefolgt.

In der Vergangenheit hatte man die Mädchengöttin

im Unklaren darüber gelassen, um wen es sich bei diesen Frauen handelt.

Sie hat aber auch nicht nachgefragt - weder wer diese Besucherinnen sind

noch, weshalb sie sich nicht vor ihr verneigen. Vor wenigen Tagen aber

wurde sie von Durga darüber aufgeklärt, dass alle diese Frauen,

die, wie schon in den Jahren zuvor, hier speisen werden, einst als Kumari

im Bahal gelebt haben. Dann hatte Durga sie auf jene Bildergalerie im langen

Gang des oberen Stockwerks aufmerksam gemacht, an der die Mädchengöttin

in all den Jahren achtlos vorübergegangen war.

»Dies sind die Bilder von sämtlichen

Kumaris, die jemals in diesem Palast gelebt haben, seit er im Auftrag von

König Jaya Prakash Malla vor über zweihundert Jahren erbaut worden

war«, hat Durga zu ihr gesagt. Danach hat die Kumari sie der Reihe

nach betrachtet, Die [<234] meisten Porträts sind nur als Zeichnungen

vorhanden, doch die letzten zwölf Kumaris existieren bereits als Fotografie.

Seither konnte die Mädchengöttin nicht mehr an der Kumari-Galerie

vorbeigehen, ohne die auf gleiche Weise geschminkten Mienen ihrer zahlreichen

Vorgängerinnen zu mustern."

HH, S. 235, fühlt sich in Amitas damalige Gedanken

ein und projiziert (im Buch sind solche Passagen immer kursiv gesetzt und

in einem eigenen Absatz dargestellt) wie folgt:

"Die Kumaris auf den Bildern dort oben

sind alles Mädchen. Diese Frauen hier aber sind gar keine Mädchen.

Die junge Frau, die gleich rechts von ihr sitzt, erkennt sie sogar wieder.

Sie ist die, die auf dem letzten Foto abgebildet ist. Da war sie noch ein

kleines Mädchen ...

Sie blickt in die Gesichter der anderen. Aber

sie kann diese nicht gut erkennen, weil keine dieser Frauen zu ihr hersieht

... Warum aber sind diese Frauen denn keine Kumaris mehr? ... Sie sind

ja auch keine Mädchen mehr!? ... Kann man denn nur eine Kumari sein,

wenn man ein Mädchen ist? Natürlich, denn es heißt ja Dyo

Maiju - Mädchengöttin! Und wenn sie selbst kein Mädchen

mehr sein wird ...? Irgendwann hört sie ja auch mal auf, ein Mädchen

zu sein! Wird sie dann keine Kumari mehr sein? Was aber wird sie stattdessen

sein? Solange sie zurückdenken kann, ist sie die Kumari und wohnt

mit Durga-didi hier im Bahal, Wo aber soll sie dann wohnen? Wo wohnen denn

alle diese Frauen? Auf diese Fragen findet sie keine Antwort. Aber Durga-didi

wird niemals zulassen, dass sie woanders wohnt. Vielleicht aber wird sie

ja nie etwas anderes sein, als ein Mädchen — und deshalb kann sie

vielleicht auch immer die Kumari bleiben. Sie hält es für möglich,

dass bei ihr alles anders sein wird als bei diesen Frauen — auch wenn sie

nicht weiß, warum."

Obwohl die Nachfolgerin - Preeti - schon ausgewählt war,

weiß Amita immer noch nichts davon, dass ihre Tage im wahrsten Sinne

des Wortes gezählt sind. Durga-Didi, die

vertraute Tochter des Chitaidar, mit der sie in einem Bett schläft,

hatte es bislang nicht fertig gebracht, es ihr zu sagen. Aber sie erfährt

es von einer ehemaligen Kumari, die nach dem alljährlichen Jahrestreffen,

bei einer der üblichen morgendlichen Sitzungen in den Thronsaal kommt.

HH, S. 42 schildert:

"Endlich kniet die alte Frau vor der Kumari nieder,

verbeugt sich tief zu deren Füßen und spricht dann so leise,

dass sich die Mädchengöttin ihr ein wenig entgegenbeugen muss,

um sie zu verstehen.

»Ich war eine Kumari wie du. Das ist lange

her. Auch du wirst nicht mehr lange die Kumari sein. Deine Nachfolgerin

ist bereits ausgewählt, und schon bald wirst du den Bahal verlassen

müssen, Aber habe keine Angst, das Leben draußen ist schön,

es gibt viel zu entdecken.«

Dann erhebt sich die alte Dame und erst jetzt, als

sie in Richtung Ausgang läuft, wird sie von der Chitaidar erkannt.

Sie sieht der alten Ex-Kumari hinterher und schaut schließlich mit

irritiertem Blick zur Dyo Maiju.

[<242]. HH projiziert:

"Die wenigen Worte der fremden alten Frau haben

sie vollkommen verwirrt. Woher will diese Frau denn wissen, dass es schon

eine Nachfolgerin gibt? Sie glaubt es nicht, denn das hätte Durga-didi

ihr doch gesagt. Außerdem will sie ja gar nicht weg von hier. Will

lieber nichts anderes anziehen als die rote Kleidung der Kumari, will lieber

nichts sehen von dieser Welt da draußen, wenn sie danach nicht wieder

hierher zurückdarf.

Vielleicht ist diese alte Frau ja verrückt,

wie die Frau, die damals an Indra Jatra immer neben dem Wagen herlief und

»Talejuuuuu!« brüllte. Damals hat der Thuloba gesagt,

dass diese Frau verrückt sei, und Durga-didi

hat ihr dann erklärt, was das bedeuten würde. Eine Krankheit

im Kopf, wenn man alles anders sieht, als es wirklich ist. Und wenn man

Dinge erfindet, die es gar nicht gibt. Wahrscheinlich hat diese Frau eine

Nachfolgerin nur erfunden ...

Aber diese Frau hatte als Kumari ja irgendwann

auch mal eine Nachfolgerin, und diese Nachfolgerin auch wieder eine. Deshalb

sitzen ja an Indra Jatra so viele Frauen am Tisch, die alle mal eine Kumari

waren.

Warum schaut die Thuloma sie so merkwürdig

an? Hat sie vielleicht gehört, was die alte Frau zu ihr gesagt hat?

Und weiß die Thuloma etwas, was sie nicht weiß?

Zum ersten Mal in ihrem Leben spricht sie selbst

eine Fürbitte ... ganz leise, und sie bewegt dabei kaum die Lippen.

Und weil sie damit ja nicht zu einer Kumari gehen kann, wendet sie sich

direkt an Taleju. Sie bittet die Göttin, dass sie nie von hier fort

muss und immer bei Durga-didi bleiben kann und bei Garima und den Jungen.

Und auch bei der Thuloma und dem Thuloba

und dem kleinen Tinku.

Plötzlich fühlt sie sich ganz stark.

Sie spürt, wie die Taleju sie erhört und ihr verkündet,

schon in wenigen Tagen in der »Schwarzen Nacht« wieder als

die Göttin Durga bei ihr zu erscheinen — drüben in dem dunklen

Tempelraum Aadhyro Kotha. Und am Tag darauf werde unten — genau ein Stockwerk

unter diesem Thronsaal - wie in jedem Jahr ihr Geburtstag gefeiert werden,

und sie werde auch dann noch immer die Kumari sein. [<243]