(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=13.10.2019 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 06.03.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr.20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & .Copyright

Anfang_ Vergleich der Empfehlungen für Prognose-Gutachten 2006/2019_Datenschutz_Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag _ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Vergleich und Kritik der Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2006/2019

Rechtliche Rahmenbedingungen für Prognosen im

Strafverfahren

Wie es um die Rechtswissenschaft steht, erfahren Sie

hier.

Zur Orientierung: "Ein Prognosegutachten ist keine Vorhersage" (C. Synopsis)

Zur Grundorientierung Heribert Prantl (SZ

27.11.2012)

"Die Psychiatrie, der dunkle Ort des Rechts"

Originalarbeit Rudolf Sponsel, Erlangen

Aufgrund fortlaufender Ergänzungen und gelegentlicher

Korrekturen mit F5-Taste updaten empfohlen

_

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Zur Vorgeschichte: Im Oktober 2016 wird eine Fortschreibung angekündigt: A. Boetticher (Abstract) Erstellung/Fortschreibung der Mindestanforderungen für Prognosegutachten. 31. Münchner Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Forensischen Psychiatrie (AGFP) vom 06.10. – 07.10.2016 – Abstracts –. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Volume 23, 2016 (3), 360-392. Von Wertz wird auch berichtet, wie es um die bisherige Umsetzung steht. Im Abstract wird ausgeführt: "Es zeigt sich zusammenfassend, dass die Mindestanforderungen an Prognosegutachten (Boetticher et al., 2006) im Gegensatz zur universitären Institution der Abteilung für Forensische Psychiatrie der Uniklinik München in der externen gutachterlichen Praxis einer Justizvollzugsanstalt nur teilweise angekommen sind und umgesetzt werden, was trotz der Verbesserung seit der Publikation der Mindestkriterien mit erheblichen Gutachtenmängeln einhergeht und verdeutlicht, dass Handlungsbedarf im Rahmen der Qualitätssicherung und Überprüfung derartiger Standards aus der Forschung besteht. Zudem werden weitere empirische Studien insbesondere zur Validierung der Treffsicherheit der prognostischen Stellungnahmen als sinnvoll erachtet."

Die Empfehlungen wurden 2019 zweigeteilt und so auch veröffentlicht:

- juristischer Teil: Empfehlungen für Prognose-Gutachten 2019. Quelle: Boetticher/Kröber: Empfehlungen für Prognosegutachten NStZ 2019, 553

- Erfahrtungswissenschaftlicher Teil: Kröber/Brettel/Rettenberger/Stübner: Empfehlungen für Prognosegutachten NStZ 2019, 574

- Boetticher, Axel; Kröber, Hans-Ludwig; Müller-Isberner, Rüdiger; Böhm, Klaus M.; Müller-Metz, Reinhard & Wolf, Thomas (2006): Mindestanforderungen für Prognosegutachten. NStZ, 537-545. [PDF]

Vergleichende Umfangsanalyse 2019

und 2006

Der juristische Teil der Empfehlungen 2019 beträgt das 10fache

an Inhalt gegenüber den Mindestanforderungen von 2006. Der juristische

Teil ist also wesentlich umfangreicher geworden.

Der erfahrungswissenschaftliche Teil der Empfehlungen 2019 beträgt

das 1.5 fache an Inhalt gegenüber den Mindestanforderungen von 2006.

Er ist im wesentlichen gleich geblieben. Eine echte Weiterentwicklung

ist nicht erkennbar. Die ErfahrungswissenschaftlerInnen haben 13 Jahre

nicht nutzen können oder wollen. Beides spricht für einen Austausch

und einer Neukonstitution nach demokratisch-rechtsstaatlichen Prinzipien.

|

|

|

|

Arbeitskreis

Die Grundidee ist sicher gut und nützlich für die Förderung der Qualität von psycho-pathologischen Gutachten und ihre Beurteilung.

_

- Autokratische Inthronisation

Es gibt keinerlei Hinweise woher der Arbeitskreis seine Legitimation hat, es ist anscheinend autokratisch entstanden und hat sich selbst inthronisiert. Nach Funktion und Titeln handelt es zwar sich um hochkarätige Fachleute, aber das muss nichts heißen, vergegenwärtigt man sich die extremen Fehlleistungen z.B. Prof. Kröbers. Professor sein genügt nicht. Man muss auch können. Was die Mitglieder wirklich können, muss an ihren Gutachten oder an der Beurteilung ihrer Gutachten geprüft werden. Prof. Kröber kann wie die meisten forensischen PsychiaterInnen noch nicht einmal richtig explorieren. Und das spricht nicht für diesen Arbeitskreis.

_

Okkulte Besetzungspraxis und okkulte Strukturen - völlig intransparent

Zur autokratischen Inthronisation passt auch, dass gänzlich unklar bleibt, wer wie und warum berufen wurde bzw. ausgeschieden ist. Eine solche Einrichtung ist mit einem wohlverstandenen Rechtsstaat und Demokratie unvereinbar.

Erste Besetzung 2006: 14 Juristen, 1 Kriminologe, 8 forensische Psychiater, 2 Sexualmediziner, 1 Rechtspsychologe. Summe 26. Anteil der Frauen: 1/26. [0.4%]

Zweite Besetzung 2019: 8 JuristInnen, 2 KriminologInnen, 13 forensische PsychiaterInnen, 2 Sexualmediziner, 1 Rechtsmediziner, 0.5 MedizinerIn, 6.5 PsychologInnen. Summe 33. Anteil der Frauen: 5/33 [15%]

Warum die forensischen PsychiaterInnen von 8 auf 13 trotz ihrer extremen Schwächen zulegten, also um 62.5% bleibt ebenso unerklärt wie die Abnahme der JuristInnen von 14 auf 8, also um 43%. Den stärksten Zuwachs verzeichnen die PsychologInnen von 1 auf 6.5, obwohl sie immer noch nur halb so viele wie die forensischen PsychiaterInnen sind.

_

Konsensusprinzip

Grundsätzlich ist das mitgeteilte Konsensusprinzip sehr zu begrüßen, wenn auch im Dunkeln bleibt, wie es vor sich geht. Wird nur abgenickt, wird gar nicht gefragt oder wird gar nur behauptet?

_

Selbstreinigungsmechanismen versagen - Die Fälle Kröber und Nedopil

Wenn dokumentierte Versager wie der forensische Psychiater Prof. Kröber in einem solchen Arbeitskreis verbleiben können, kann mit diesem Arbeitskreis etwas Grundlegendes nicht stimmen. Aber auch Nedopil hat sich weder bei Mollath noch bei Ulvi Kulac mit Ruhm bekleckert. Der Arbeitskreis ist offenbar zur Selbstreinigung unfähig oder unwillig.

Juristischer Teil

Wie es um die Rechtswissenschaft steht, erfahren Sie hier.

- Tendenz-Fazit: Gründlichkeit,

Konkretheit, Für- und Wider, Begründetheit sind als sehr positiv

zu begrüßen, z.B. dass die Darlegungsanforderungen durch den

BGH deutlich verschärft wurden, insbesondere bei den Diagnosen und

die Beschreibung der Störung ist sehr zu begrüßen. Ebenso

die Forderung, die Störung bei "Begehung der Tat" darzustellen. Ein

grundsätzlicher Durchbruch ist leider nicht erkennbar, was sich dadurch

zeigt, dass die Selbstreinigungsmechanismen

nicht funktionieren.

_

- Umfang um das 10fache

erweitert

_

Nachvollziehbarkeit und Transparenz

Von Gutachten wird vom juristischen Teil, III Nachvollziehbarkeit und Transparenz gefordert, aber offensichtlich nicht von juristischen Entscheidungen. Jedenfalls werden hierzu keine Ausführungen gemacht.

_

Problematik des 67 e StGB ausgeblendet

Das Suchwort "67 e " kommt in den Empfehlungen genau einmal vor. Die zwei Hauptfragen werden nicht einmal erwähnt: (1) gelten die Empfehlungen auch für - die in der Regel jährlichen - Gutachten nach § 67 e StGB und (2) darf das Gutachten von der Einrichtung, die unterbringt und von der Unterbringung finanziell profitiert (geschätzt 100.000 € im Jahr) erstellt werden (denn hier liegt eindeutig Befangenheit durch eigene Interessen vor)? Hier ist auf jeden Fall zu fordern, dass der Bericht der Einrichtung zur Frage des 67 e StGB und das Gutachten zum 67 e streng von einander zu trennen sind. Die GutachterIn muss unabhängig vom Einrichtungssystem sein (z.B. Isar-Amper-Kliniken in Bayern).

_

Schwammiger und so unbrauchbarer Begriff "Feststellungen" im Urteil

Die Bindung des SV an die "Feststellungen" im Urteil ist ein schwammiger und unbrauchbarer Begriff. Es muss genau und unmissverständlich dargelegt werden, woran man die Feststellungen im Urteil erkennt.

_

Edle aber unsinnige und widersprüchliche Regelungen zur Vorstrafenverwertung

Wenn eine Persönlichkeit und ihr Leben psychologisch-psychopathologisch zu begutachten ist, dann spielen Vorstrafen fachlich eine Rolle und müssen deshalb auch berücksichtigt werden. Wenn RichterInnen das nicht wollen, dann müssen sie diese Betrachtungen eben ausschließen. Ein forensisch psychologisch-psychopathologisches Sachverständigengutachten kann und darf das nicht, weil das unwissenschaftlich wäre.

_

Sprach- und Begriffschaos im Recht ausgeblendet

Obwohl das GVG § 184 besagt "Die Gerichtssprache ist deutsch", ist davon in der Regel nichts zu merken. Tatsächlich ist die Gerichtssprache Kauderwelch, nämlich ein Mischmasch aus Alltags-, Bildungs-, Fach- und Rechtssprache. Die schon 1980, S. 271 von Herberger und Simon vorgeschlagene Indizierung scheint dem Arbeitskreis völlig unbekannt. (Beispiel Wahrscheinlichkeitsbegriff).

_

Fußnoteritis feiert neue Höhepunkte

Die Anzahl der Endnoten stieg von 2006 mit 12 (1 Seite) auf 236 (9 Seiten) 2019. Während der Umfang des juristischen Teils um das 10fache zugenommen hat, haben die Endnoten um knapp das 20fache zugenommen und nicht durchgängig nachvollziehbar und verständlich (> Zitierstil).

Teilweise schlechter und unwissenschaftlicher Zitierstil

Nachdem ich auf Probleme beim Nachvollziehen der Endnote-74

gestoßen bin, habe ich eine Stichprobe

von 10 Endnotenprüfungen, fünf Guter

Endnoten Zitierstil (5, 33, 136, 174, 199) und fünf

Schlechter

Endnoten Zitierstil (6, 74, 103, 119, 212)

ausgewählt. Die schlechten Beispiele zeigen, das es hier Verbesserungsbedarf

gibt.

Für die Gutachten wird in A.9

verlangt " Falls spezielle Literatur zur Darlegung

wissenschaftlicher Sachverhalte herangezogen wird, ist diese so zu zitieren,

dass die Referenz nachvollzogen werden kann." Es wäre gut,

wenn die JuristInnen dies auch selbst beherzigen würden.

Wird zitiert, sollte angegeben werden, wozu zitiert wird, was mit dem

Zitierten bezweckt werden soll. Gerade bei 236 Endnoten gegenüber

der Ausgabe 2006 verzwanzigfacht, wäre eine gewisse Disziplin und

Transparenz zwingend erforderlich, um die interessierte LeserIn zu unterstützen,

wenn nicht der Eindruck einer sich verselbständigten und prüfschwierigen

Fußnoteritis

verstärkt werden soll. Eine nachvollziehbare Zitiertheorie

im Recht gibt es anscheinend nicht.

_ _

- _

- Kriterienkatalog nicht weiter entwickelt

Die Behauptung in der Zusammenfassung "Die nachfolgenden Empfehlungen für die Erstellung von Prognosegutachten sind eine intensive Überarbeitung und Aktualisierung der „Mindeststandards für Prognosegutachten“ (Boetticher et al. 20061) auf dem heutigen Stand gutachterlicher Erfahrung und erfahrungswissenschaftlicher Forschung." ist unwahr. Typischerweise wird sie auch nicht belegt. Das glatte Gegenteil ist richtig: der Kriterienkatalog wurde überhaupt nicht weiter entwickelt. Sämtliche Mängel, Fehler und Schwächen aus 2006 werden fortgeschrieben.

_

- Akten- und Meinungsachten: Verschlimmbesserung

ohnegleichen.

Neu gegenüber 2006 ist der Freibrief für okkulte Begutachtung > B.I.11.

_

Aufbau einer Vertrauensbeziehung: weiterhin ignoriert. Mit psycho-pathologischer Wissenschaft hat das nichts zu tun. Ausblenden, ignorieren, missachten sind keine wissenschaftlichen Verfahren, sondern Abwehrmechanismen, wie sie ausgeprägt bei NeurotikerInnen zu finden sind.. Der subjektwissenschaftliche Ansatz wird nicht einmal erwähnt, geschweige denn sich mit ihm auseinandergesetzt.

_

Kompetenznachweis Exploration: nicht vorgesehen

Prof. Kröber, wenn er auch nicht der einzige ist, hat nachweisbar gezeigt, dass er nicht explorieren kann. Exploration scheint auch immer noch kein Fach in der forensisch-psychiatrischen Ausbildung zu sein. JuristInnen sind noch schlimmer, die haben in der Regel überhaupt keine Ahnung, wie man suggesitivminimiert exploriert oder befragt.

_

Prognosetafelproblematik und OVG-Münstereinwand:

Das OVG-Münster hat die Prognosetafelproblematik 1977 abschließend geklärt und damit auch den Weg gewiesen, was die statistischen PrognostikerInnen zu leisten haben. Wieso das Problem von den PrognostikerInnen und StatistikerInnen mehr als 40 Jahre nach dieser grundlegenden und trefflichen Feststellung immer noch nicht gelöst ist, obwohl der Satz des OVG Münster die Lösung schon in sich trägt, ist völlig unverständlich. Das aber auch die "erfahrungswissenschaftlichen Empfehlung" nicht nur 2006 sondern auch noch 2019 diese Problematik ausblenden, spricht auch nicht für dieses Gremium. Die im "Recht" und bei JuristInnen so beliebte Methode, Unangenehmes, Schwieriges und Problematisches auszublenden, hat offenbar auch die ErfahrungswissenschaftlerInnen in diesem Arbeitskreis infiziert. Mit wohlverstandenem Recht und Wissenschaft hat das ebenfalls nichts zu tun.

_

Falsch-Positiv Rate spricht überhaupt gegen Prognoseguten. Das wird von allen Mitgliedern des Arbeitskreises in den Empfehlungen verleugnet. Tatsächlich führt u.a. Nedopil (2005) aus. Er schreibt: "Die Zahl der fälschlich für so gefährlich gehaltenen Patienten, dass sie forensisch gesichert werden müssen, ist bei Betrachtung derartiger 'juristischer Experimente' erschreckend hoch. Sie lag in allen Untersuchungen zwischen 84% und 86%". Das heißt, von hundert Fällen sind 84-86 falsch positiv. Eine Münze werfen hätte ein weit bessere Wahrscheinlichkeit. Es ist eigentlich sowohl rechtlich als auch wissenschaftlich ungeheuerlich, dass angesichts solcher Zahlen und Befunde, überhaupt noch solche Prognosegutachten durchgeführt werden. Auch hier versagt der Arbeitskreis vollständig, weshalb man ihn am besten auflösen sollte.

__

Ein Vergleich der Kürzel zeigt auf einen Blick die Veränderungen. Die Kürzel sind auch sehr nützlich für Zusammenfassungen methodenkritischer Analysen.

| „Mindestanforderungen für

_Prognosegutachten“ 2006 MAPG-I-Formelle Mängel

|

Es gibt nur geringe Veränderungen. Die forensich-kriminologische "Erfahrungswissen- schaft" scheint seit 2006 keine Fortschritte gemacht zu haben. _ _ _ _ _ _ _ Das Entfallen von I.-I.7 ist eine bedeutsame Verschlechterung. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAPG-II-3.3b = EPG-B.3.3d Störungsspez _ Kontext ist neu. _ _ _ _ II.3.6 mit B.3.8 vertauscht II.3.7 entspricht B.3.6 _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

_ _ EPG-A-Formelle Mängel EPG-A.1 Auftraggeber, Fragestellung. EPG-A.2 Ort, Zeit, Umfang. EPG-A.3 Aufklärung. EPG-A.4 DokuBesUntM. EPG-A.5 Quellen insgesamt. EPG-A.5a Quelle Akten. EPG-A.5b Quelle SubjDarstProband. EPG-A.5c Quelle Beob&Untersuchung. EPG-A.5d Quelle Zusätze. EPG-A.6 TrennIntBef. Entsprechung I.-1.7 entfallen. EPG-A.7 OffUnklarhProbleme. EPG-A.8 GetrAusweisBeteil. EPG-A.9 Zitat. EPG-A10 KlarÜbersichtlGliederung. _ EPG-B-Inhaltliche Gestaltung. EPG-B.I.1 UmfassAktenstudium. EPG-B.I.2 AdäqUntBeding. EPG-B.I.3 AngUntDauer. EPG-B.I.4 HaltungSV. EPG-B.I.5 MehrdimUnt. EPG-B.I.6 UmfErheb. EPG-B.I.7 BeobBeschr. EPG-B.I.8 IndikatTestPsyDiag. EPG-B.I.9 IndikatZusatz. EPG-B.I.10 PrüfRisikProtekt. EPG-B.I.11 FehlenInfo. _ EPG-II-2 DiagDiffDiag. _ EPG-III MA-AbfassgGA. EPG-B.III.1 GrundzügeBeurt. EPG-B.III.2 KonkretGAfrage. II.3.2 strukturell entfallen. EPG-B.III.3 MehrdimBiogrAnalGesamt. EPG-B.III.3a deliktspezifisch. EPG-B.III.3b Kontextuelle. EPG-B.III.3c persönlichkeitspezifisch. EPG-B.III.3d störungsspezifisch. EPG-B.III.4 AbglEmpWisRückfallRisiko. EPG-B.III.5 DarstPersEntw. EPG-B.III.6 Übergangsmanagement. EPG-B.III.7 ProgGrenzenRiskManag. EPG-B.III.8 Vorgutachten. |

Vergleichende und kommentierte Darstellung der Mindestanforderung (2006) mit den Empfehlungen (2019)

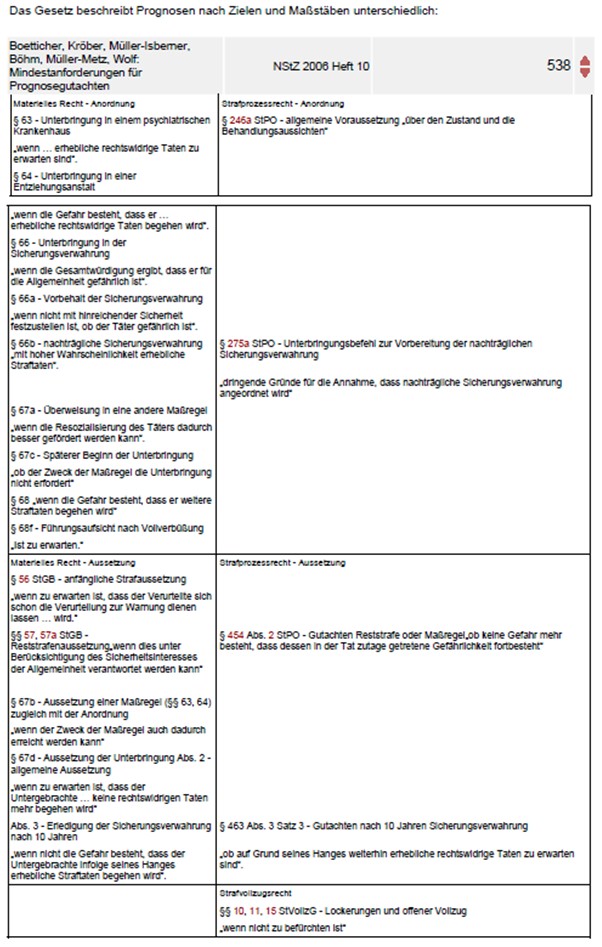

Zur vergleichenden Darstellung: Ausgegangen wird in der Reihenfolge von den Empfehlungen 2019, die fortlaufend angeführt werden. Es werden dann jeweils die Entsprechungen 2006 gesucht und und zum Vergleich gegenübergestellt. Dabei werden einige Textstellen 2006 nicht erfasst, weil sie keine Entsprechung 2019 haben, z.B. die Liste S. 539f "Das Gesetz beschreibt Prognosen nach Zielen und Maßstäben unterschiedlich:"

| "Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

Die aus Richtern am BGH, Bundesanwälten, forensischen Psychiatern

und Psychologen, Sexualmedizinern und weiteren Juristen bestehende interdisziplinäre

Arbeitsgruppe, die sich bereits mit Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten

befasst hat1, hat nun auch die nachfolgenden Empfehlungen

für die vielfältig zu erstattenden forensischen Prognosegutachten

erarbeitet. Wegen der Häufigkeit und der Bedeutung dieser Gutachten

in der Strafvollstreckung ist die Arbeitsgruppe um 3 erfahrene Vollstreckungsrichter

erweitert worden. Die Mitglieder waren:

|

Anmerkungen / Kommentar Sponsel Erste Besetzung 14 Juristen, 1 Kriminologe, 8 forensische Psychiater,

2 Sexualmediziner, 1 Rechtspsychologe. Summe 26.

|

An der Erarbeitung der nun vorgelegten Empfehlungen waren beteiligt:

|

Gliederung 2006

und 2019

Die Empfehlungen haben keine Inhaltsverzeichnisse. Die folgende Übersicht

der Gliederungen finden sich also so in den Empfehlungen nicht. Sie sind

von mir angelegt.

| „Mindestanforderungen für

Prognosegutachten“ 2006 _ _ _ A. Zweck der Empfehlungen _ _ B. Prognosegutachten aus juristischer Sicht _ _ I. Gesetzliche Vorgaben _ _ _ _ _ II. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze4 1. Allgemeines 2. Wahl der Untersuchungsmethode 3. Nachvollziehbarkeit und Transparenz 4. Beweisgrundlagen des Gutachtens _ _ _ _ _ _ _ _ _ III. Beratung des Richters durch den Sachverständigen _ IV. Besonderheiten im Vollstreckungsverfahren7 _ C. Katalog der formellen und inhaltlichen Mindestanforderungen für kriminalprognostische Gutachten _ I. Formelle Mindestanforderungen an ein Prognosegutachten I.1 Nennung von Auftraggeber und Fragestellung, ggf. Präzisierung I.1 Nennung von Auftraggeber und Fragestellung, ggf. Präzisierung Die Präzisierung ist dann erforderlich, wenn aus Sicht des Sachverständigen der Auftrag für das Gutachten nicht eindeutig ist. Zur weiteren Abklärung der Beweisfrage ist beim Auftraggeber rückzufragen. I.2 Darlegung von Ort, Zeit und Umfang der Untersuchung I.3 Dokumentation der Aufklärung I.4 Darlegung der Verwendung besonderer Untersuchungs- und Dokumentationsmethoden (z.B. Videoaufzeichnung, Tonbandaufzeichnung, Beobachtung durch anderes Personal, Einschaltung von Dolmetschern) I.5 Exakte Angabe und getrennte Wiedergabe der Erkenntnisquellen a) Akten b) Subjektive Darstellung des Probanden c) Beobachtung und Untersuchung d) Zusätzlich durchgeführte Untersuchungen (z.B. bildgebende Verfahren, psychologische Zusatzuntersuchung, Fremdanamnese) I.6 Kenntlichmachen der interpretierenden und kommentierenden Äußerungen und deren Trennung von der Wiedergabe der Informationen und Befunde I.7 Trennung von gesichertem medizinischem (psychiatrischem, psychopathologischem) sowie psychologischem und kriminologischem Wissen und subjektiver Meinung oder Vermutungen des Gutachters I.8 Offenlegung von Unklarheiten und Schwierigkeiten und den daraus abzuleitenden Konsequenzen, ggf. rechtzeitige Mitteilung an den Auftraggeber über weiteren Aufklärungsbedarf I.9 Kenntlichmachen der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der beteiligten Gutachter und Mitarbeiter I.10 Bei Verwendung wissenschaftlicher Literatur Beachtung der üblichen Zitierpraxis I.11 Klare und übersichtliche Gliederung II.1 Mindestanforderungen bei der Informationsgewinnung II.1.1 Umfassendes Aktenstudium (Sachakten, Vorstrafakten, Gefangenenpersonalakten, Maßregelvollzugsakten) II.1.2 Adäquate Untersuchungsbedingungen II.1.3 Angemessene Untersuchungsdauer unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads, ggf. an mehreren Tagen II.1.4 Mehrdimensionale Untersuchung - Entwicklung und gegenwärtiges Bild der Persönlichkeit - Krankheits- und Störungsanamnese - Analyse der Delinquenzgeschichte und des Tatbildes II.1.5 Umfassende Erhebung der dafür relevanten Informationen - Erörterung von faktischen Diskrepanzen mit dem Probanden - Überprüfung der Stimmigkeit der gesammelten Informationen - Ansprechen von Widersprüchen zwischen Exploration und Akteninhalt II.1.6 Beobachtung des Verhaltens während der Exploration, psychischer Befund, ausführliche Persönlichkeitsbeschreibung II.1.7 Überprüfung des Vorhandenseins empirisch gesicherter, kriminologischer und psychiatrischer Risikovariablen, ggf. unter Anwendung geeigneter standardisierter Prognoseinstrumente II.1.8 - Indikationsgeleitete Durchführung testpsychologischer Diagnostik unter Beachtung der Validitätsprobleme, die sich aus der forensischen Situation ergeben II.2 Diagnose und Differentialdiagnose II.3 Mindestanforderungen bei Abfassung des Gutachtens II.3.1 Konkretisierung der Gutachtensfrage aus sachverständiger Sicht, z.B. Rückfall nach Entlassung, Missbrauch einer Lockerung II.3.2 Analyse der individuellen Delinquenz, ihrer Hintergründe und Ursachen (Verhaltensmuster, Einstellungen, Werthaltungen, Motivationen) II.3.3 Mehrdimensionale biografisch fundierte Analyse unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren a) deliktspezifisch b) krankheits- oder störungsspezifisch c) persönlichkeitsspezifisch II.3.4 Abgleich mit dem empirischen Wissen über das Rückfallrisiko möglichst vergleichbarer Tätergruppen (Aufzeigen von Überstimmungen und Unterschieden) II.3.5 Darstellung der Persönlichkeitsentwicklung des Probanden seit der Anlasstat unter besonderer Berücksichtigung der Risikofaktoren, der protektiven Faktoren, des Behandlungsverlaufs und der Angemessenheit (Geeignetheit) der angewandten therapeutischen Verfahren II.3.6 Auseinandersetzung mit Vorgutachten II.3.7 Prognostische Einschätzung des künftigen Verhaltens und des Rückfallrisikos bzw. des Lockerungsmissbrauchs unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Empfangsraums, der Steuerungsmöglichkeiten in der Nachsorge und der zu erwartenden belastenden und stabilisierenden Faktoren (z.B. Arbeit, Partnerschaft) II.3.8 Eingrenzung der Umstände, für welche die Prognose gelten soll, und Aufzeigen der Maßnahmen, durch welche die Prognose abgesichert oder verbessert werden kann (Risikomanagement) Anmerkungen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_ _ _ _ _ Unterschied A. _ _ Unterschied B. _ _ Unterschied B.I. Unterschied B.I.1. Unterschied B.I.2. Unterschied B.I.3. Unterschied B.I.4. _ Unterschiede B.II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschied _ _ Anders plaziert und Unterschied _ Unterschied _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ Stattdessen wird 2019 ausgeführt: _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wurden in den zweiten Teil verlagert: _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________ Neu 2019: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Gliederung Zusammenfassung _ A. Fortschreibung der „Mindestanforderungen für Prognosegutachten (2006)“ _ B. Auftraggeber und Sachverständiger: Aufgaben und Verantwortung _ I. Auftraggeber 1. Gutachtenauftrag und Leitung des Sachverständigen 2. Auswahl des Sachverständigen 3. Überprüfung und selbstverantwortete Prognose _ II. Sachverständiger 1. Grundlagen zur Tatsachenerhebung 2. Zeugenbefragung 3. Akteninhalte a) Personal- und Behandlungsakten b) Vorstrafen 4. Eigene Untersuchungen 5. Statistische Befunde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ weiter unten _ C. Gutachten – Rechtliche Vorgaben _ _ _ _ _ _

I. Erkenntnisverfahren

|

Mindestanforderungen und Empfehlungen

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ So nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ |

_ Das Suchwort "rechtliche Rahmenbedingung" wurde 2006 nicht gefunden. "Rahmenbedingungen" erzielte zwar drei Treffer, aber nicht mit der gewünschten Bedeutung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Rechtliche Rahmenbedingungen für Prognosen im Strafverfahren S. 553f Zusammenfassung: Die rechtlichen

Rahmenbe- dingungen für Prognosen im Strafverfahren haben

sich seit Vorlage der „Mindestan- forderungen für Prognosegutachten“

im Jahre 2006 erheblich weiterentwickelt. Der Gesetzgeber hat die bestehenden

Prognose- tatbestände weithin überarbeitet und zusätzliche

Tatbestände mit teilweise neuartigen Fragestellungen geschaffen.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ Natürlich nicht vorhanden, da ja erst veröffentlicht. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Eine Fortschreibung kann natürlich in 2006 noch nicht enthalten sein. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

A. Fortschreibung der „Mindestanforderungen für Prognosegutachten (2006)“ Bereits 2006 hatte eine aus Richtern am BGH, Bundesanwälten, Vollstreckungsrichtern,

forensischen Psychiatern, Rechtspsychologen, Sexualmedizinern und Kriminologen

gebildete

|

Tabelle 01 Tatsächliche und Normative Merkmale S.555

| „Mindestanforderungen für

Prognosegutachten“ 2006 A. Zweck der Empfehlungen S. 537

|

Das Suchwort "Auswahl" wurde 2006 zwei Mal gefunden: S. 537 und S. 539 (Untersuchungsmethoden) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

2. Auswahl des Sachverständigen S. 555 Die Auswahl des Sachverständigen liegt im

pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (§ 73 Abs. 1 StPO).

Der Betroffene hat über sein rechtliches Gehör hinaus keinen

Anspruch auf Bestellung eines bestimmten Sachverständigen7.

Will ein Angekl. nur beim „Sachverständigen seines Vertrauens“ Angaben

machen, wird dadurch die alleinige Entscheidungsbefugnis des Gerichts über

die Auswahl des Sachverständigen nicht eingeschränkt. Lässt

sich ein Angekl. vom

|

| „Mindestanfordreungen für Prognosegutachten“ 2006

_ So nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "selbstverantwortete" wurde 2006 nicht gefunden. Das Gericht wird hier zu einer wissenschaftlichen Community erklärt, einer Art Metainstanz, die über allem steht, in der die Richter so etwas wie höchste UniversalwissenschaftlerInnen sind. Wissen, Wissenschaft und Wirklichkeit wird damit zu einer rechtlichen Angelegenheit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

3. Überprüfung und selbstverantwortete Prognose Das Gericht muss das Gutachten nicht nur nachvollziehen,

sondern ihm auch seine rich- terliche Kontrolle entgegensetzen12.

Diese muss sich nicht nur auf das Prognoseergebnis, sondern auf die Qualität

der gesamten Prognosestellung erstrecken und danach fragen, ob die dem

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ Der 67e (hier ohne Zwischenblank geschrieben) wird einmal in Endnote 5 aufgeführt: 5OLG Koblenz Beschl. v. 21. 5. 2003 - 1 Ws 301/03, StV 2003, 686; OLG Nürnberg Beschl. v. 13. 12. 2001 - Ws 1434/01, StV 2003, 682; und v. 22. 8. 2001 - Ws 942/01, NStZ-RR 2002, 154f. (Anforderungen an ein Gutachten nach § 67e StG) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Akteninhalte" wurde 2006 nicht gefunden. Der Abschnitt ist also als neu zu beurteilen. _ Als schwerer Mangel ist die Ausblendung der Jahres"gutachten" nach 67 e StGB zu bewerten (siehe bitte unten). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hier wird ausgeblendet, dass die Einrichtung, in der sich der Untergebrachte aufhält, grundsätz- lich nicht befugt sein kann, ein Gutachten nach 67 e zu erstellen, weil sie notwendigerweise in einem Interessenkonflikt und befangen ist. Ein "63er" bringt jährlich ca. 100.000 €. Die Einrichtung kann nur einen Verlaufs- und Behandlungsbericht zur Verfügung stellen, das Gutachten nach 67 e muss grundsätzlich von einem unabhängigen externen Gutachter erbracht werden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

3. Akteninhalte

S.

556f

a)

Personal- und Behandlungsakten

cc) Besonderheiten bestehen für den Maßregelvollzug

nach den §§ 63 und 64 StGB.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ So nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Vorstrafe" wird 2006 nicht gefunden_ Das klingt zwar sehredel, ist aber fachlich psychopathologisch unsinnig und auch noch widersprüchlich zu den Anforderungen bei den erfahrungswissenschaftlichen Empfehlungen, wo es in der Zusammenfassung heißt: "Das forensische Gutachten hat da- für die jeweiligen Besonderheiten anhand Biographie, Delinquenzge- schichte, psychischer und persön- lichkeitsdiagnostischer Sachverhalte, Tatsituation und Tatmotivation in eine Theorie der individuellen Delin- quenz zu überführen und diese vor dem Hintergrund des gesicherten Erfahrungswissens zu überprüfen."und S. 577 "B.III.3 Mehrdimensionale Analyse der individuellen Delinquenzsowie S. 578 und in der "Synopsis" (die eine Zusammenfassung, keine Synopsis wie diese Seite ist): Ein Prognosegutachten hat sich in Inhalt, Herangehensweise und Aufbau an der Fragestellung zu_ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Bei der Verwertung prognostisch relevanter Vorstrafen muss beachtet

werden, dass eine frühere Verurteilung und die ihr zugrunde liegende

Tat weder dem Probanden vorgehalten noch

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Der Gutachter erhält die General- absolution, ein Gutachten auch ohne Exploration erstatten zu können._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Der Sachverständige hat in eigener Verantwor-

tung zu entscheiden, welche Unterlagen er für die Erstattung seines

Gutachtens benötigt und welche Untersuchungsmethoden er anwendet25.

Er muss sich bei der Gutachtenerstattung aber metho- discher Mittel bedienen,

die dem aktuellen

|

| „Mindestanforderungen für

Prognosegutachten“ 2006 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Statistische Befunde" konnte 2006 nicht gefunden werden. |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Eine allein abstrakte, auf statistische Wahr-

scheinlichkeiten gestützte Prognose verbietet sich28.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ Suchworte: "Gegenstand des Gutachtens" "Die Empfehlungen sollen dem forensischen Sachverständigen die Erstellung von Prognosegutachten und den Verfahrensbeteiligten die Bewertung von deren Aussagekraft erleichtern. Sie dienen auch dazu abzugrenzen, welche Fragen Gegenstand des Gutachtens sind und welche Fragen allein vom Gericht beantwortet werden müssen. (S. 537 in "A Zweck der Empfehlungen") _ Der Gutachtensauftrag soll deshalb den Gegenstand des Gutachtens genau beschreiben und klarstellen, welche tatsächlichen Fragen vom Sachverständigen beantwortet werden sollen; die bloße Wiedergabe des Gesetzestextes reicht dazu regelmäßig nicht aus." (S. 539 in "B. Prognose- gutachten aus juristischer Sicht I. Gesetzliche Vorgaben") . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Die systematischen Ausführungen 2019 sind neu. Ich habe daher mit verschiedenen Suchworten nach Entsprechungen in 2006 gesucht:

ist gegenüber 2006 noch einmal genauer dar- gestellt worden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

I. Gegenstand des Gutachtens

Entscheidungen, die den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen,

genügen nur dann

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ "Prognose" wird 42 mal genannt, u.a. in: Prognosegutachten: 18x Kriminalprognose: 2x Gefahrenprognose: 1x Prognosemaßstab: 1x Prognoseinstrumente: 2x Prognosestandards: 1x Individualprognose: 1x Prognosebeurteilung: 1x Rückfallprognose: 1x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Behandlungsprog- nose" wird 2006 nicht gefunden.Die Differenzierung, Erweiterung und Erörterung der Behandlungsprognose ist zu begrüßen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Schon im Anordnungsverfahren ist vor der Entscheidung

über eine Unterbringung im

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ Das Thema Risiko spielt auch 2006 eine große Rolle, wie die 28 Fundstellen zeigen, aber es ist dort anders organisiert. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_ Das Suchwort "Darlegungsan- forderungen" wurde 2006 nicht gefunden, auch nicht "Beschreibung des Risikos", obwohl das Wort 2006 28 mal gebraucht wird.Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit selbst ist nicht zu kritisieren. Aber "Verhältnismäßigkeit" ist hier nur ein Wort. Offen bleibt, wie die Ver- hältnismäßigkeit geprüft werden kann und soll. _ _ _ _ _ Hier werden alllgemein höhere Anforderungen an juristische Entscheidungen und die Prognose- Gutachten, die ihnen zugrundeliegen, verlangt. _ _ _ Es ist sehr wünschenswert, dass das Risiko sehr konkret beschrieben werden muss. _ Das "Maß der Gefährdung" scheint hier realwissenschaftlich gebraucht zu werden. Der Klarheit willen, wäre hier eine Indizierung zu fordern. Ob verlässliche Angaben zur Häufigkeit und Rückfallfrequenz möglich sind bezweifle ich. Es muss einerseits mehr als eine mögliche Gefährdung aufgezeigt werden und es genügt andererseits nicht die bloße Möglichkeit einer ungünstigen Prognose. _ Es ist zu begrüßen, dass auch der Zeitraum für die Prognose zu berücksichtigen ist. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

II. Darlegungsanforderungen an das Gutachten Der mit Verfassungsrang ausgestattete Grundsatz

der Verhältnismäßigkeit ist sowohl im Erkennt- nisverfahren

als auch im Vollstreckungsverfah- ren im Wege einer integrativen Betrachtung

in die Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen bzw. der Aussetzungsreife

der Maßregel einzube- ziehen35. Im Strafvollstreckungsverfahren

ist er – unter dem Gesichtspunkt des Übermaßverbots – insbesondere

zu berücksichtigen, wenn es um die Aussetzungsreife einer langen bzw.

lebenslangen Freiheitsstrafe geht36.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

II.3.1 Konkretisierung der Gutachtensfrage aus sachverständiger

Sicht, z.B. Rückfall nach Entlassung, Missbrauch einer Lockerung (S.

543 im Katalog)

|

_ Das Suchwort "Konkretisierung der Gefahr" wurde 2006 nicht gefunden, "Konkretisierung" alleine 1x. S. 543.Es ist gut, dass das BVerfG bis ins Detail ge- hende Beschreibungen des Risikos fordert. Die "substantiierte Darlegung" der Wahr- scheinlichkeit ist bei korrekter und realistischer Betrachtung nicht zu leisten. Es fehlt auch eine idiographische Wahrscheinlichkeitstheorie des Einzelfalls. Hier versagen die Erfahrungswissen- schaften, besonders die forensische Psychiatrie völlig. Die Konkretisierungsforderung ist zu begrüßen. Die Bindung der Anforderungen an die Dauer der Freiheitsentziehung erscheint im Prinzip nachvollziehbar, wenn auch mitschwingt, bei kürzerer Dauer kommt es nicht so darauf an. Hier gibt es weiteren Klärungsbedarf. Insgesamt ist das Prinzip "substantiierter Darlegung" gut. _ Die Wahrscheinlichkeitsanforderungen sind nicht präzisiert und auch unrealistisch. Hier wird Glaskugel-"Wissenschaft" verlangt. _ Es ist auch gut, eine Darstellung der protektiven Faktoren und des Risikomanagements zu verlangen, wobei allgemeinen und damit nichtssagenden Wendungen eine Absage erteilt wird. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Das BVerfG verlangt in st. Rspr. eine ins Detail

gehende Beschreibung des Risikos38. Dies stellt

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

3. Nachvollziehbarkeit und Transparenz Das Gutachten muss nachvollziehbar und transparent sein. In ihm ist darzulegen, auf Grund welcher Anknüpfungstatsachen (Angaben des Probanden, Ermittlungsergebnisse, Vorgaben des Gerichts zum Sachverhalt und möglichen Tathandlungsvarianten), Untersuchungsmethoden und Denkmodelle der Sachverständige zu den von ihm gefundenen Ergebnissen gelangt ist. (S. 539) C. Katalog der formellen und inhaltlichen Mindestanforderungen für kriminalprognostische Gutachten I. Formelle Mindestanforderungen an ein Prognosegutachten Für ein fachgerechtes kriminalprognostisches Gutachten gelten die Prinzipien, die generell für die wissenschaftlich fundierte Begutachtung im Einzelfall zu berücksichtigen sind. Die unter I. genannten Mindestanforderungen für ein handwerklich ordentliches Gutachten sind daher weitestgehend identisch mit den Kriterien, die in den Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten12 genannt wurden. Sie werden hier nochmals genannt, um die Übereinstimmung zu betonen und zugleich Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Gesamtkatalogs zu sichern. Zudem werden nachfolgend einige Kriterien im Hinblick auf die kriminalprognostische Begutachtungssituation erläutert. (S. 541) |

Das Suchwort "Nachvollziehbarkeit" oder "Transparenz" findet sich 2006._ Die Forderung, die uneingeschränkt zu begrüßen ist, fand sich schon 2006 und wurde nunmehr fortgeschrieben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

III. Nachvollziehbarkeit und Transparenz Das Gutachten muss nachvollziehbar und transparent

sein. In ihm sind die von dem

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Verfahrensstadien" findet sich 2006 nicht._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 1. Unterbringung

in einem psychiatrischen

Der BGH betont in st. Rspr., dass die grundsätzlich unbefristete

Unterbringung in einem

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

"... Ausgangspunkt jeder Prognose ist es, die bisherige delinquente

Entwicklung dieses Menschen nachzuzeichnen und aufzuklären. Dies umfasst

die Rekonstruktion von Biographie und Delinquenzgeschichte und ggf. Krankheits-

geschichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie

weiterer bedeutsamer Taten. Auf diese Weise soll eine ganz individuelle

Theorie generiert werden, aus welchen Gründen gerade diese Person

bislang straffällig geworden ist, was ggf. ihre Straffälligkeit

aufrechterhalten und ausgeweitet hat." (S. 543)

|

Das Suchwort "Feststellungen zur Schuldfähigkeit" wird 2006 nicht gefunden. "Ausgangspunkt" hat 1 Treffer, aber in einem anderen Zusammenhang._ _ _ Dass die Darlegungsanforderungen durch den BGH deutlich verschärft wurden, insbesondere bei den Diagnosen und die Beschreibung der Störung ist sehr zu begrüßen._ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 1. Unterbringung in einem psychiatrischen

a) Feststellungen zur Schuldfähigkeit als Ausgangspunkt S. 559 Die Darlegungsanforderungen im Urteil haben sich

in der jüngeren Rspr. des BGH deutlich

|

| „Mindstanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ 11 Treffer "Gefährlichkeit" 1x Liste S. 538 1x Gesetzliche Vorgaben S. 538 2x Liste S. 540 1x Kriterienkatalog II.1 S. 541 1x Kriterienkatalog II.3.2 S. 543 2x Kriterienkatalog II.3.3 S. 543 2x Kriterienkatalog II.3.7 S. 544 1x Kriterienkatalog II.3.8 S. 544 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Bezugspunkte für die Gefährlichkeit" wird 2006 nicht gefunden. "Gefährlichkeit" selbst wird 11x gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 1. Unterbringung in einem psychiatrischen

b) Bezugspunkte für die Gefährlichkeit Eine ungünstige Gefährlichkeitsprognose ist nach dem mit Wirkung

ab 1.8.2016 novellierten § 63 S. 1 StGB, der im Wesentlichen die bereits

zuvor gültige Rspr. des BVerfG und des BGH

|

| Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ § 64 StGB kommt nur zwei mal vor: S. 539: "Bei Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB wird außerdem vom Gutachten darzulegen sein, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der überdauernden psychischen Störung bzw. dem Hang zum übermäßigen Genuss berauschender Mittel und dem Einweisungsdelikt sowie der Gefahr neuer Straftaten besteht; ..." Endnote-4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Unterbringung in einer Entziehungsanstalt" wird 2006 nur einmal in der Liste S. 538 gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 2. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB Die Unterbringung nach § 64 StGB ist zeitlich befristet. Sie darf

nicht länger als 2 Jahre

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ "Hang" wird mehrfach gefunden: 2x in der Liste S. 538 1x S. 538 3x S. 539 2 S. 540 "Hang infolge eines Hanges" _ § 64 StGB kommt nur zwei mal vor: S. 539: "Bei Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB wird außerdem vom Gutachten darzulegen sein, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der überdauernden psychischen Störung bzw. dem Hang zum übermäßigen Genuss berauschender Mittel und dem Einweisungsdelikt sowie der Gefahr neuer Straftaten besteht; ..." Endnote-4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Feststellung eines Hangs" ist 2006 nicht zu finden. "Hang" wird mehrfach gefunden._ _ _ _ Es handelt sich um eine für Rechts- und Geisteswissenschaften typische Pseudoerklärung, in dem ein unkla- res Wort auf andere verschoben und so ein regelrechter Verschiebe- bahnhof eingerichtet wird:

Immerhin wird deutlich erklärt, dass "Hang" hier als Rechtsbegriff verstanden werden soll, man kann also wie folgt indizieren: Hang§ (Herberger und Simon 1980, S. 271)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 2. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB a) Feststellung eines Hangs als Ausgangspunkt Nach st. Rspr. des BGH ist der Hang iSv § 64 StGB die eingewurzelte,

auf psychische Disposition zurückgehende oder durch Übung erworbene

intensive Neigung, immer wieder Rauschmittel im Übermaß zu konsumieren.

Dieses Übermaß ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Betroffene

aufgrund seines Konsums sozial gefährdet oder gefährlich erscheint,

etwa weil der Täter berauschende Mittel in einem solchen Umfang zu

sich nimmt, dass hierdurch seine Gesundheit, Arbeits- und Leistungsfähigkeit

erheblich beeinträchtigt werden68, oder bei

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

11 Treffer "Gefährlichkeit"

|

Das Suchwort Gefährlichkeits- prognose" wurde 2006 nicht gefunden._ _ Hang wird oben in "a) Feststellung eines Hangs" näher charakterisiert, wobei ein Begriff auf einen anderen verschoben wird, ein für das Recht und die Rechtswissenschaft - neben den Geisteswissenschaften - typi- sches Verfahren, das sehr eng mit dem sch^3-Syndrom zusammen- hängt.Endnote-74: Schlechter und unwissenschaftlicher Zitierstil. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Woher will das Gericht wissen, ob ein vom SV standardisiertes Prog- noseinstrument im Einzelfall tauglich ist? Wenn es das besser weiß als der SV, wozu braucht es dann einen SV? Keine Einwände gibt es zum Anspruch, dass die Erheblichkeit von (künftigen) Straftaten eine Rechtsfrage ist. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 2. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB Die Anordnung setzt die Gefahr voraus, dass der Angekl. infolge seines

Hangs erhebliche rechts- widrige Taten begehen wird (§ 64 S. 1 StGB).

Für diese Prognose kommt es auf die zu erwar- tenden Taten an. Das

Gewicht der Anlasstat stellt ein Indiz für die Gefährlichkeit

dar. Durch

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ § 64 StGB kommt nur zwei mal vor: S. 539: "Bei Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB wird außerdem vom Gutachten darzulegen sein, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der überdauernden psychischen Störung bzw. dem Hang zum übermäßigen Genuss berauschender Mittel und dem Einweisungsdelikt sowie der Gefahr neuer Straftaten besteht; ..." Endnote- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Anlasstat und der Gefährlichkeit" wurde 2006 nicht gefunden._ Siehe bitte oben: "a) Feststellung eines Hangs als Ausgangspunkt"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

D. Prognosen in den verschiedenen Verfahrensstadien I. Erkenntnisverfahren 2. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB c) Zusammenhang des Hangs mit der Anlasstat und der Gefährlichkeit Zwischen dem Hang zum übermäßigen Rausch- mittelkonsum

und der Anlasstat einerseits sowie der zukünftigen Gefährlichkeit

andererseits muss eine Verbindung bestehen. Die Tat muss im

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ S. 540: III. Beratung des Richters durch den Sachverständigen Die gerichtlichen Entscheidungen, denen eine Kriminalprognose zu Grunde liegt, bestehen in der Regel aus zwei Teilen: aus der Sammlung der Anknüpfungstatsachen und aus der rechtlichen Bewertung der festgestellten Umstände. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Kriminalprognose" findet sich 2006 auf S. 540. Das Suchtwort "Behandlungsprognose" ist 2006 nicht zu finden._ Hier werden wichtige Grundsätze und Kriterien formuliert:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterbringungsziel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zeitweilige Abstinenz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prädiktoren. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ablehnung _ _ _ _ _ _ _ Therapiebereitschaft wecken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gesamtwürdigung Täterpersönlichkeit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indikatoren für mangelnde Therapieaussicht _ _ _ Herausragende Bedeutung therapeutisches Setting _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

d) Behandlungs- und Kriminalprognose § 64 S. 2 StGB knüpft die Zulässigkeit

einer Unterbringung in der Entziehungsanstalt an eine

aa) Die Unterbringung ist darauf gerichtet, den

Angekl. durch die Behandlung innerhalb des

bb) Als mögliche Prädiktoren für

einen Therapieerfolg erörtert die Praxis regelmäßig, ob

der Angekl. bereits Suchtbehandlungen durchlaufen hat, welche Einstellung

er zu einer Therapie nach § 64 StGB geäußert hat, ob bei

ihm weitere psychische Störungen, etwa eine dissoziale Persönlichkeitsstörung

oder eine Schizophrenie, vorliegen, die der Erzielung eines

(1) Einerseits ist die Ablehnung einer Therapie

in der Entziehungsanstalt durch den Angekl. für

(2) Mangelhafte oder fehlende Beherrschung der

deutschen Sprache sind von der früheren Rspr.

(3) Darüber hinausgehende, für oder

gegen eine Erfolgsaussicht sprechende Umstände werden

|

| „Mindestanforderungen für

Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _S. 539 Wahl der Untersuchungsmethode _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Ermessensaus- übung" wurde 2006 nicht gefunden,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Seit 2007 ist die Unterbringung in einer Ent-

ziehungsanstalt zwar nicht mehr zwingend („ist“). Liegen ihre Voraussetzungen

vor, so „soll“ das Gericht sie aber anordnen und darf lediglich in

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

§ 64 StGB kommt nur zwei mal vor:

|

Das Suchwort "Beteiligung eines Sachverständiger" wurde 2006 nicht gefunden. Suchwort "Sachverständige" 37 Treffer._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

f) Beteiligung eines Sachverständigen Erwägt das Gericht, die Unterbringung anzuordnen,

so ist in der Hauptverhandlung ein

|

| „Mindestanfordeungen für Prognosegutachten“ 2006

_ § 64 StGB kommt nur zwei mal vor: S. 539: "Bei Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB wird außerdem vom Gutachten darzulegen sein, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der überdauernden psychischen Störung bzw. dem Hang zum übermäßigen Genuss berauschender Mittel und dem Einweisungsdelikt sowie der Gefahr neuer Straftaten besteht; ..." Endnote-4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Vollstreckungs- reihenfolge" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dauer Vollstreckungsvollzug. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

g) Vollstreckungsreihenfolge

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ 7 Nennungen in der Liste. _ Bei der Prüfung der Erledigung einer 10 Jahre vollzogenen Sicherungsverwahrung (§ 67d III StGB) hat das Gericht das Gutachten eines Sachverständigen namentlich zu der Frage einzuholen, ob von dem Verurteilten auf Grund seines Hanges weiterhin erhebliche [>539] rechtswidrige Taten zu erwarten sind (§ 463 III 3 StPO). _ Bei Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB wird außerdem vom Gutachten darzulegen sein, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der überdauernden psychischen Störung bzw. dem Hang zum übermäßigen Genuss berauschender Mittel und dem Einweisungsdelikt sowie der Gefahr neuer Straftaten besteht; bei der Sicherungsverwahrung nach §§ 66, 66a, 66b StGB ist dieser symptomatische Zusammenhang bezogen auf den Hang zu Straftaten zu erörtern. Denn die Anordnung und das Fortbestehen der Maßregeln verlangen eine Ursächlichkeit. Dabei reicht aus, dass Art und Gewicht der bisherigen und künftig zu befürchtenden Straftaten durch Hang oder Störung mit verursacht sind3. (S. 539) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_ Das Suchwort "Sicherungsver- wahrung" kommt 2006 insgesamt 13 mal vor: 7 mal in der Liste S. 538, 1x noch 538 und 539 und vier mal in den Endnoten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

3. Sicherungsverwahrung (§§ 66, 66 a und 66 b StGB) a) Überblick Die Vorschriften über die Sicherungsverwahrung

stellen in den §§ 66, 66 a und 66 b StGB ein

Zustand, auf dem diese Unterbringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledigungs- entscheidung nicht (mehr) bestand. Das Jugendgerichtsgesetz sieht in § 7 Abs. 2 und 4 JGG für Jugendliche sowie in § 106 Abs. 3, 4,6 und 7 JGG für Heranwachsende Möglichkeiten allein der vorbehaltenen und der nachträg- lichen Sicherungsverwahrung vor, die sich in den im vorliegenden Zusammenhang bedeutsamen Abschnitten weitgehend an die Regelungen der §§ 66 a, 66 b StGB anlehnen. |

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_ Das Suchwort "Primäre Siche- rungsverwahrung" kommt 2006 nicht vor._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

b) Primäre Sicherungsverwahrung Das Gesetz differenziert auf der Tatbestands-

ebene nach der Art der Delikte sowie nach der Zahl der Taten, Vorverurteilungen

und Vorverbüßungen, der Höhe der verwirkten Strafen und

der Dauer der bisher erfahrenen Freiheitsentziehungen. Auf der Rechtsfolgenseite

unterscheidet das Gesetz zwischen der zwingenden (§ 66 Abs. 1 StGB)

und der in das Ermessen des Gerichts gestellten (§ 66 Abs. 2 und 3

StGB) Anordnung der Sicherungsver- wahrung.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ Nur in der Endnote-4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Vorbehaltene Sicherungsverwahrung" kommt 2006 nur einmal in der Endnote-4 vor._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

c) Vorbehaltene Sicherungsverwahrung Auch für die vorbehaltene Sicherungsverwahrung

sieht das Gesetz mehrere Tatbestände mit u. a.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ 2x Liste S. 539 Endnote-4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_ Das Suchwort "Nachträgliche Sicherungsverwahrung" kommt 2006 drei mal vor: 2 mal in der Liste S. 539 und ein mal in den Endnote-4. Inhaltliche Ausführungen erfolgen nicht._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

d) Nachträgliche Sicherungsverwahrung Die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach

§ 66 b StGB schließlich ist anders als die primäre

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

IV. Besonderheiten im Vollstreckungsverfahren7 Hier besteht grundsätzlich eine Bindung des Sachverständigen

an die Feststellungen des im Erkenntnisverfahren ergangenen Urteils. Dies

gilt auch, wenn der Sachverständige andere Feststellungen zum Sachverhalt

oder zu den Motiven der Tatbegehung treffen will. Deshalb darf der Sachverständige

keine widersprüchlichen, sondern nur ergänzende Feststellungen

seiner Beurteilung zu Grunde legen. Andererseits dürfen aus psychiatrischer

oder psychologischer Sicht oder neu aufgetretene Aspekte, wie etwa eine

vom Urteil abweichende Motivationslage bei der Tatbegehung, bei der Kriminalprognose

nicht unberücksichtigt bleiben und können das Ergebnis der Begutachtung

entscheidend beeinflussen. In diesem Fall hat der Gutachter den von ihm

festgestellten Sachverhalt seiner Expertise zu Grunde zu legen, muss aber

den Auftraggeber ausdrücklich auf die festgestellten Widersprüche

hinweisen. Der Richter hat sodann die rechtliche Erheblichkeit der Sachverhaltsänderungen

und die Frage der Reichweite der materiellen Rechtskraft zu beurteilen.

Er hat dem Sachverständigen gegebenenfalls ergänzende Aufträge

zu erteilen.

|

Die Bindung des SV an die "Feststellungen" im Urteil ist ein schwammiger und unbrauchbarer Begriff. Es muss genau und unmissverständlich dargelegt werden, woran man die Feststellungen im Urteil erkennt._ _ _ _ _ "dürfen (und müssen)" ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

II. Vollstreckungsverfahren 1. Grundsätzliches a) Bindung an das der Vollstreckung zugrunde liegende Urteil Die Tatsachenfeststellungen des Anlassurteils

sind für die im Vollstreckungsverfahren zu

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Verhältnismäßigkeit und integrative", auch nicht integrativ"._ Hier wären Fußnoten, die inhaltlich bei den Worten "integrativ, ... ins Verhältnis setzen" Information geben, sinnvoll gewesen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

b) Verhältnismäßigkeit und integrative Betrachtung Die Gefährlichkeit ist durch eine integrative

Betrachtung zu bestimmen, die Art der bei einem

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Aussetzung des Restes" oder auch nur "Aussetzen" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ Hier ist sehr viel zu berücksichtigen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wie kann eine "hinreichende Wahrscheinlich-" keit bestimmt werden? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Was ist ein "unvertretbares Risiko" und wie ist es zu bestimmen? _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

2. Strafvollstreckung a) Aussetzung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe Die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe

muss zur Bewährung ausgesetzt

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Aussetzung des Restes", auch "Aussetzung" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

b) Aussetzung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe Bei Straftaten, die wie der Mord (§ 211 StGB)

mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind,

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Maßregelvoll- streckung" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Was ist ein "vertretbares Maß"? _ Wie wird "gesteigerte Gefährlichkeit" belegt? Wie wird "Aussetzungsreife" "ausgeschlossen" _ _ _ Unbestimmte schwammige Rechtsbegriffe. _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

3. Maßregelvollstreckung S. 566f a) Grundsätzliches § 67 d StGB gibt die Maßstäbe

für die Dauer und die Art der Beendigung der Unterbringung vor.

Die Vorschrift unterscheidet zwischen der Vollstreckungsaussetzung zur

Bewährung (§ 67 d Abs. 2 StGB) mit der Möglichkeit eines

Widerrufs und Fortsetzung der Vollstreckung im Falle des Bewährungsversagens

(§ 67 g StGB) und der unwiderruflichen Erledigung der Maßregel

(§ 67 d Abs. 3-6 StGB).

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

_

|

Das Suchwort "Besonderheiten bei " wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

|

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

b) Besonderheiten bei der Unterbringung nach § 63 StGB Bei der Fortdauerentscheidung über eine Unterbringung

nach § 63 StGB hat die am 1.8.2016 in Kraft getretene [>568] Novellierung

des Maßregelrechts zu gravierenderen Änderungen geführt.

bb) Nach 10 Jahren Unterbringungsdauer reicht

auch die Erwartung einer bloßen Gefährdung

cc) Der Begriff „Gefahr“ in den Negativformulie-

rungen des § 67 d Abs. 6 S. 2, 3 iVm § 67 d Abs. 3 StGB („wenn

nicht die Gefahr besteht“) entspricht dem Begriff der „Gefährlichkeit“

in § 63 StGB und damit auch dem dortigen Begriff der „zu erwartenden“

rechtswidrigen Taten. Die in §

dd) Angesichts dieser ausdifferenzierten Staffelung der gesetzlich geforderten Gefährlichkeit ist es im besonderen Maße geboten, dass der Sachverständige möglichst exakt beschreibt, welche Taten mit welcher Wahrscheinlichkeit und aus welchen Gründen vom Verurteilten drohen, damit das Gericht entscheiden kann, ob sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. ee) In den Fällen der Erledigungserklärungen

nach § 67 d Abs. 6 S. 1-3 StGB ist darüber zu

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ So nicht gefunden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

_

_

|

Das Suchwort "Besonderheiten bei " wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

_

|

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

c) Besonderheiten bei der Unterbringung nach § 64 StGB Für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

nach § 64 StGB enthält § 67 d StGB drei

bb) Nach § 67 d Abs. 4 StGB endet die befristete

Unterbringung außerdem, wenn die Höchstfrist erreicht ist. Die

Erledigung der Maßregel tritt in diesem Fall von Gesetzes wegen ein,

ohne dass es insoweit einer vollstreckungs- gerichtlichen Entscheidung

bedarf. Entschieden werden muss ggf. aber über das Schicksal der Begleitstrafe

(Aussetzung zur Bewährung oder Vollstreckung des Restdrittels, im

Maßregelvollzug oder im Strafvollzug) und in jedem Fall über

die Ausgestaltung

cc) Einen besonderen Erledigungstatbestand enthält

schließlich § 67 d Abs. 5 StGB. Danach ist die Unterbringung

in einer Entziehungsanstalt für erledigt zu erklären, wenn die

Voraussetzun- gen des § 64 S. 2 StGB nicht mehr vorliegen, d. h. wenn

keine hinreichend konkrete Aussicht mehr besteht, den Verurteilten durch

die Behandlung in der Entziehungsanstalt zumindest über eine erhebliche

Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung

erheblicher, auf seinen Hang zurückgehender rechtswidriger Taten abzuhalten.

Die Entscheidung hierüber steht nicht im Ermessen des Gerichts177.

Die Maßregel darf vielmehr von Verfassungs (Art. 2 Abs. 1 und

Abs. 2 GG) wegen nicht weiter vollzogen werden, wenn entgegen einer anfänglichen

positiven Prognose keine hinreichend konkrete Aussicht auf einen solchen

Behandlungserfolg mehr besteht178.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ so nicht gefunden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Besonderheiten bei " wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

d) Besonderheiten bei der Unterbringung nach § 66 StGB Die Bestimmung des im Vollstreckungsverfahren

zugrunde zu legenden Prognosemaßstabs

Erstens geht es um den Zeitraum zwischen dem 4.5.2011

und dem 31.5.2013198 . Bei Anordnung der

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung in diesem Zeitraum oder wegen

einer in diesem Zeitraum begangenen Tat waren bzw. sind die Vorgaben des

BVerfG zu beachten, wonach die Regelungen über die Sicherungsverwahrung

„nur nach Maßgabe einer strikten Verhältnismäßigkeitsprüfung“

angewandt werden dürfen199. Das wirkt sich auch

auf die insoweit im Vollstreckungsverfahren zu treffenden Entscheidungen

aus. Denn die „Maßgabe einer strikten Verhältnismäßigkeitsprüfung

[…] gilt insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an die Gefahrprognose

und die gefährdeten Rechtsgüter. In der Regel wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

nur unter der Voraussetzung gewahrt sein, dass eine Gefahr

Zweitens geht es um den Zeitraum zwischen dem

31.1.1998 und dem 4.5.2011201. Ob bei der

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ so nicht gefunden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Besonderheiten bei " wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

e) Besonderheiten bei Vorwegvollzug der Strafe Wird eine Freiheitsstrafe vor einer wegen derselben

Tat oder Taten angeordneten Unterbringung vollzogen – z. B. bei angeordnetem

Teilvorwegvollzug der Begleitstrafe vor der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

oder in den Fällen der Sicherungsverwahrung, die stets erst nach vollständiger

Strafverbüßung vollstreckt wird –, muss das Vollstreckungsgericht

vor Ende des Strafvollzugs prüfen, ob der Zweck der Maßregel

die Unterbringung nicht mehr erfordert (§ 67 c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB).

Es ist umstritten, ob bei dieser Prüfung der für die Anordnung

der jeweiligen Maßregel (§§ 63, 64, 66 StGB)212

oder der für ihre Aussetzung geltende Maßstab (§ 67 d Abs.

2 S. 1 StGB)213 zugrunde zu legen ist, ob also

die Anordnung des Vollzugs der Maßregel eine ungünstige Legalprognose

oder das Fehlen einer günstigen Prognose erfordert. Ist die Unterbringung

nicht mehr erforderlich, wird ihre Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ _ Endnote-7: "Lockerungsprognose nach § 11 II StVollzG: BVerfG Beschl. v. 13. 12. 1997 - 2 BvR 1404/97, NJW 1998, 1133; OLG Karlsruhe Beschl. v. 23. 7. 2001 - 3 Ws 50/01, StV 2002, 34; OLG Frankfurt a.M. Beschl. v. 5. 11. 2003 - 3 Ws 981/03, NStZ-RR 2004, 94;" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Lockerungsprogno- se" wurde 2006 nur ein mal in den Endnoten gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Vollzugslockerungen kommt unter mehreren Gesichtspunkten

eine besondere Bedeutung zu. Sie ermöglichen es dem Verurteilten,

wenigstens ansatzweise Orientierung für ein normales Leben

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Behandlungsprog- nose" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

5. Behandlungsprognose a) Allgemeines Zu einem Prognosegutachten220

gehört im Regelfall auch eine Aussage über die weitere Behandlungsbedürftigkeit

und -fähigkeit des Verurteilten221. Insbesondere

Begutachtungen nach §§ 57, 57 a, 67 d StGB müssen eine Aussage

zu der Notwendigkeit einer ambulanten Nachsorge enthalten, mithin also

zu Fragen der Behandlungsnotwendigkeit, -fähigkeit und -willigkeit

des Verurteilten222 sowie zu vorhandenen Therapie- möglichkeiten

und insoweit in Betracht kommenden Auflagen und Weisungen im Rahmen der

Bewährung oder der Führungsaufsicht.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ so nicht vorhanden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Vollzug der lebenslangen" wurde 2006 nicht gefunden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

b) Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe Insbesondere Anordnung und Vollzug der lebenslangen

Freiheitsstrafe finden ihre

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Maßregelvollzug" wurde 2006 8 mal gefunden: 2x S. 538, 1x 239, 4x S. 540, 1x 541._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Die Frage der Behandelbarkeit eines Straftäters

stellt sich vor allem bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

(§ 64 S. 2, § 67 d Abs. 5 StGB). Auf die Ausführungen oben

unter D. I.

|

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ S. 544: II.3.8 Eingrenzung der Umstände, für welche die Prognose gelten soll, und Aufzeigen der Maßnahmen, durch welche die Prognose abgesichert oder verbessert werden kann (Risikomanagement) _ S. 540: Die Arbeitsgruppe war sich auch darüber einig, dass zu einem Prognosegutachten eine Aussage über die weitere Behandlungsbedürftigkeit und die Behandlungsfähigkeit des Verurteilten gehört. Dies beinhaltet eine Aussage zu den in Betracht kommenden Therapiemöglichkeiten, zu der Notwendigkeit einer ambulanten Nachsorge sowie zu der Ausgestaltung von Auflagen und Weisungen im Rahmen der Bewährung oder der Führungsaufsicht11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Das Suchwort "Risikomanagement" wurde 2006 ein mal gefunden im Kriterienkatalog II.3.8 S. 544_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

6. Risikomanagement und ambulante Nachsorge Während sich die Mindestanforderungen von

2006 hauptsächlich damit befassten, wie die von

|

| Endnotenpruefungen juristischer

Teil > Fußnoteritis,

> Zitieren im Recht, >

Zitieren

in der Wissenschaft,

Nachdem ich auf Probleme beim Nachvollziehen der Endnote-74 gestoßen bin, habe ich eine Stichprobe von 10 Zitaten, fünf Guter Endnoten Zitierstil (5, 33, 136, 174, 199) und fünf Schlechter Endnoten Zitierstil (6, 74, 103, 119, 212) ausgewählt. Die schlechten Beispiele zeigen, dass es hier Verbesserungsbedarf gibt. _ Die fuenf nicht zu beanstandenden Beispiele (5, 33, 136, 174, 199) Text und Zitat Endnote 5

Klare

Erläuterungen.

Text und Zitat Endnote 6

Unklarer Zitierzweck und Begriff

Tatsächlich wird das Wort "abverlangt" in der Entscheidung des BVergG verwendet (fett 14p von mir hervorgehoben), nämlich in Rn 4 wie folgt:

_ Text und Zitat Endnote 74 Buchbinder Wanninger Technik und Kettenzitate Text: "Durch eine hangbedingte schwere Gewalttat wird die Gefahr weiterer erheblicher Taten regelmäßig hinreichend belegt74." Zitat: 74 BGH Beschl. v. 22.2.2006 – 5 StR 31/06, NStZ-RR 2006, 204 (Ls.). Hier fehlt der Ausweis, was diese Fundstelle genau belegen soll und wo man diese Stelle in der Entscheidung finden kann. Suchen in der zitierten Entscheidung ergab schließlich: "... sie lassen unbeachtet, dass die von § 64 Abs. 1 StGB geforderte Gefahr allein durch die Anlasstat begründet werden kann und durch eine hangbedingte schwere Gewalttat regelmäßig hinreichend belegt wird (BGHR StGB § 64 Abs. 1 Gefährlichkeit 7). ..." Es handelt sich um eine rein rechtliche Wertung vom Typ Phantasiebehauptung, die nicht begründet, sondern nach Buchbinder Wanninger Art weiter verwiesen wird. Im Verweis BGHR StGB § 64 Abs. 1 Gefährlichkeit 7 heißt es dann: "Die von § 64 Abs. 1 StGB geforderte Gefahr kann allein durch die Anlaßtat begründet werden (vgl. BGHR StGB § 64 Abs. 1 - Gefährlichkeit 2; BGH, Beschluß vom 11. März 1997 - 5 StR 29/97 - ; Tröndle/Fischer, StGB 49.Aufl. § 64 Rdn. 6); durch eine hangbedingte schwere Gewalttat als Anlaßtat wird sie regelmäßig hinreichend belegt." Ergebnis: es wird ungenau zitiert, verwiesen, ungenau zitiert verwiesen, ungenau zitiert, verwiesen ... 1997 habe ich dann nicht mehr überprüft. Ketten-Zitate ohne substanzielle Information: Aussage A (ohne Begründung) wird belegt mit Entscheidung E1. In E1 findet sich wiederum Aussage A (ohne Begründung) aber mit Verweis auf Entscheidung E2. In E2 findet sich Aussage A (ohne Begründung) mit Verweis auf Ent- scheidung E3 ...usw. Hier wird nicht belegt, sondern wiederholt und von einer Entscheidung auf die andere verschoben. In Endnote-74 geht es um die Aussage: A:= "Durch eine hangbedingte schwere Gewalttat wird die Gefahr weiterer erheblicher Taten regelmäßig hinreichend belegt." Aus wissenschaftlicher Sicht wäre zu begründen, warum A:= "Durch eine hangbedingte schwere Gewalttat wird die Gefahr weiterer erheblicher Taten regelmäßig hinreichend belegt" gelten soll. Es wären Entscheidungen, am besten die erste, mit Begründung anzugeben. _ Text und Zitat Endnote 103 Kein Zusammenhang erkennbar. "(2) Mangelhafte oder fehlende Beherrschung der deutschen Sprache sind von der früheren Rspr. des BGH bei der Erfolgsaussicht eingeordnet und regelmäßig nicht als einer Anordnung entgegenstehend erachtet worden102. Inzwischen wird dieser Umstand überwiegend bei der Ermessensentscheidung über die Anordnung berücksichtigt103. " 103 BGH Urt. v. 18.12.2007 – 1 StR 411/07, StV 2008, 138; Beschl. v. 28.10.2008 – 5 StR 472/08, NStZ 2009, 204; v. 13.6.2018 – 1 StR 132/18, NStZ-RR 2018, 273. Es ist nicht ersichtlich, was das BGH Urt. v. 18.12.2007 – 1 StR 411/07, StV 2008 mit Sprache zu tun haben soll. Dort wird der Täter-Opferausgleich verneint. _ Text und Zitat Endnote 119 Genaue Fundstelle nicht mitgeteilt. "Der Hang iSv § 66 StGB bezeichnet einen Zustand, der aufgrund umfassender Vergangenheitsbetrachtung festgestellt wird und noch gegenwärtig sein muss119. " 119 BGH Beschl. v. 30.3.2010 – 3 StR 69/10, NStZ-RR 2010, 203; Urt. v. 27.7.2017 – 3 StR 196/17; Beschl. v. 25.9.2018 – 4 StR 192/18, NStZ-RR 2018, 369 (Ls.). Der Verweis auf BGH Beschl. v. 30.3.2010 – 3 StR 69/10 ist ungenau, er gibt nur die Entscheidung, nicht die Rn oder Seite an. "Der Hang" hat drei Fundstellen nach wiete-strafrecht (Abruf 12.10.19) S. 3,4,5. S. 4 trifft das Zitat am besten: "Der Hang als "eingeschliffenes Verhaltensmuster" bezeichnet einen aufgrund umfassender Vergangenheitsbetrachtung festgestellten gegenwärtigen Zustand." Warum nicht korrekt und vollständig zitiert wird - mit "eingeschliffenes Verhaltensmuster" - , bleibt unklar. _ Text und Zitat Endnote 212 Unzulaengliche Kenntlichmachung. Text: "Es ist umstritten, ob bei dieser Prüfung der für die Anordnung der jeweiligen Maßregel (§§ 63, 64, 66 StGB)212 oder der für ihre Aussetzung geltende Maßstab (§ 67 d Abs. 2 S. 1 StGB)213 zugrunde zu legen ist, ob also die Anordnung des Vollzugs der Maßregel eine ungünstige Legalprognose oder das Fehlen einer günstigen Prognose erfordert." Zitat: 212 Vgl. OLG Hamm Beschl. v. 6.9.2018 – III-3 Ws 308/18; OLG Köln Beschl. v. 3.11.2014 – III-2 Ws 502/14; KG Beschl. v. 4.9.2013 2 Ws 327 + 333/13, NStZ 2014, 273; Schönke/Schröder/Kinzig StGB, 30. Aufl., StGB § 67 c Rn. 7. Nachdem es um unterschiedliche Aufassungen geht, wäre es sehr nützlich, wenn angegeben würde, in welcher Entscheidung man welche findet. _ |

| „Mindestanforderungen für Prognosegutachten“ 2006

_ _ Eine "Zusammenfassung" gibt es 2006 so nicht. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Die Zusammenfassung 2019 für den erfahrungswissenschaftlichen Teil ist neu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Theorie der individuelle Delinquenz gefordert. Damit dürfte die forensische Psychiatrie völlig überfordert sein. _ _ _ Die "Theorie" wird zur "Hypothese". _ _ _ Eine "intensive Überarbeitung" ist weit und breit nicht erkennbar. Sämtliche Mängel, Fehler und Schwächen werden fortgeschrieben, wie die nun folgende detaillierte Synopsis beweist. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nicht sollen sondern müssen _ _ _ _ _ _ |

Empfehlungen

für Prognose-Gutachten 2019

Zusammenfassung:

Diese Empfehlungen befassen sich auf erfahrungswissenschaftlicher Grundlage

mit Vorgehensweise und Methodik der individuellen Prognose im Hinblick

auf künftige Straffälligkeit. Es geht darum, bei einem einzelnen

Probanden die in seinen Taten zutage getretene Gefährlichkeit in ihrer

Besonderheit zu erfassen und in dem durch wissenschaftliche Forschung gesicherten

empirischen Erfahrungsraum zu ver- orten. Das forensische Gutachten hat

dafür die jeweiligen Besonderheiten anhand Biographie, Delinquenzgeschichte,

psychischer und persönlichkeitsdiagnostischer Sachverhalte, Tatsituation

und Tatmotivation in eine Theorie der individuellen Delinquenz zu überführen