(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=09.03.2015 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 22.02.20.

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright

DSM-5

Anspruch, Wirklichkeit, Kritik -

Warum psychiatrische Diagnose-Systeme bislang wenig

taugen

Veränderungen: Beispiel

ADHS.

Belege für DSM-5 Fehlleistungen.

von Rudolf Sponsel, Erlangen.

Die psychiatrische Diagnostik steht seit ihrer Entstehung in der Kritik.

Das große Problem der Psychodiagnostik wurde bislang nicht gelöst,

auch nicht im ICD. Die Frage ist daher: Hilft uns das DSM-5 dabei, das

ja mit extremem Ansprüchen

auftritt? Tatsächlich muss man bei näherer Betrachtung des DSM-5

ernüchtert und frustriert feststellen, dass es nicht besser, sondern

schlechter wurde. Das verlangt nach einer Erklärung, die im folgenden

leicht und allgemein verständlich gegeben wird.

Der Sinn der Entwicklung der psychodiagnostischen

Klassifikationssysteme war, die großen Probleme mit der Objektivität,

Reliabilit ät und Validität zu lösen. Eine Zeit lang

schien es, als sei man hier ein wenig vorwärts gekommen. Inzwischen

sieht es aber so aus, als entwickelte man sich zurück. Das liegt wahrscheinlich

nicht nur an den Wirtschaftsinteressen der Medizin- und Pharmaindustrie,

die Krankheitsbegriffe völlig unangemessen, wissenschaftsfremd und

unverantwortlich auszudehnen.

Das Haus der Psychiatrie ist auf Luft gebaut

In der Psychopsychopathologie, Psychotherapie und Psychiatrie haben

wir in aller Regel folgende Standardaufgaben, die ich mit der Metapher

eines fünfstöckigen Hauses charakterisieren möchte

- 0. Erdgeschoss: Daten

des Erlebens und Verhaltens sowie Körperdaten (die Basis)

1. Stock: Symptom.

2. Stock: Syndrom.

3. Stock: Befund.

4. Stock: Diagnose.

5. Stock: Therapieplan, Behandlung (forensisch: Beantwortung der Beweisfragen).

Die Grundlage aller Psychologie, Psychopathologie,

Psychodiagnostik und Psychotherapie sind die Daten des Erlebens und Verhaltens.

Auf ihnen baut alles auf. Stimmt das Fundament nicht, wackelt sozusagen

das ganze Haus. Und so ist es auch. Die Psychiatrie fängt im ersten

Stock an - ohne Fundament. Und so hängt das Haus der Psychiatrie seit

ihrer Entstehung in der Luft. Und genau daher rühren die Objektivitäts-,

Reliabilitäts- und Validitätsprobleme.

In dem 1298 Seiten Werk (Falkai & Wittchen) gibt es nicht die geringsten Anstalten, das Problem wahrzunehmen und daher auch keinerlei Versuche, angemessene Lösungen zu entwickeln. Auch das DSM-5 fängt im 1. Stock an. Der grundlegende Fehler besteht darin, dass die Psychiatrie den fundamentalen Fehler (Literaturbelege) begeht, davon auszugehen, der kleinste Einheit der Psychopathologie sei das Symptom. Nein, das ist es nicht: es sind die Daten des Erlebens und Verhaltens sowie die Körperdaten. So bleibt die Beziehung zwischen dem Erdgeschoss, also den Daten des Erlebens und Verhaltens, und dem 1. Stock, den Symptomen, völlig ungeklärt. Bildlich gesprochen hängt die Psychiatrie mit ihrer Auffassung regelrecht in der Luft. Und genau deshalb haben wir die großen Probleme mit Objektivität, Reliabilität und Validität in der Psychodiagnostik.

Ob ein psychopathologisches Symptom vorliegt oder nicht, wird nicht wissenschaftlich aufgrund der Daten des Erlebens und Verhaltens regelgeleitet begründet, sondern gemeint (> Meinungsachten). Die Lücke zwischen Erdgeschoss und 1. Stock wird nicht durch regelorientierte Wissenschaft, sondern durch Meinen "geschlossen" - mit all den Nebenwirkungen, die für eineb wissenschaftlichen Anspruch unerträglich sind.

- Belege (Auswahl) Ansprueche

im DSM-5

- Ausführlichere kriteriumsbasierte Klassifikationshinweise als im ICD werden geliefert (L I=51)

- DSM-5 wesentlich mehr als ein diagnostisches Klassifikationssystem und Nomenklatur, nämlich ein prozedurales Manual, "wie und nach welchen Regeln und Richtlinien eine Diagnose abgeleitet und begründet werden kann." (L II=52)

- Gilt als das entscheidende Referenzwerk in der Forschung und daher im deutschsprachigen Raum unverzichtbar. (L II=52)

- Stieglitz & Freyberger Psychiatrische Diagnostik und Klassifikation in Berger (1999, Hrsg.), S. 53f: Die folgenden Ausführungen der profunden und informativen Arbeit berücksichtigen zwar die elementare Datenbasis ausdrücklich, verkennen aber die grundlegende Bedeutung im diagnostischen Prozeß, wenn unter 7.2 ausgeführt wird: "Die unterste Ebene ist die Symptomebene. Hier werden Symptome als kleinste Beschreibungsein{>54]heiten psychopathologischer Phänomene erfaßt. ..." Genau das ist das Grundproblem psychiatrischer Diagnostik. Die Datenfundamente sind nicht normiert und geregelt und deshalb kommt bei vielen PsychiaterInnen so viel Unterschiedliches heraus.

- Stieglitz bleibt auch 2008, S. 27, bei dieser falschen Auffassung: "Die Symptomebene stellt die elementarste Beschreibungseinheit innerhalb der psychiatrischen Diagnostik dar und ist eng verbunden mit dem Begriff der Psychopathologie (psychopathologische Begriffe; s.a. Kapitel 3)."

- Foerster & Winckler 2009, S. 26: "Ein Symptom ist definiert als die kleinste Beschreibungseinheit psychopathologischer Phänomene. Dabei handelt es sich entweder um beobachtbare Verhaltensweisen in der Untersuchungssituation oder um vom Patienten berichtete Störungen."

- "»Psychopathologische Symptome (griech.: ... = Eigentümlichkeit) stellen als diagnostische Bausteine die kleinsten phänomenologisch zu unterscheidenden und operationalisierbaren Störungseinheiten dar, die sprachlich gekennzeichnet werden können.« (Payk 2002, S. 44)", zitiert in: Schneider, Frank; Frister, Helmut & Olzen, Dirk (2010, Hrsg.), S. 37.

- Payk bleibt auch in der 3. Auflage 2010 bei seiner Auffassung, S. 43: "Psychopathologische Symptome (griechisch: symptoma=Eigentümlichkeit) stellen als diagnostische Bausteine die kleinsten phänomenologisch zu unterscheidenden und operationalisierbaren Störungseinheiten dar, die sprachlich gekennzeichnet werden können."

- Scharfetter, Christian (1976) Allgemeine Psychopathologie. Stuttgart: Thieme, zum Syndrom S. 9: "1.3.2. Von Symptomen zum Syndrom: "Das Symptom ist die kleinste beschreibbare Untersuchungseinheit in der Psychiatrie. ..." in Scharfetter, Christian (1976).

Muenchhausen-Syndrom und Varianten

der vorgetäuschten Störung

SR := Sachregister. Seitenzahlen in Klammern verweisen

auf die diagnostischen Kriterien

Artifizielle Störung wurde aufgenommen, weil der

Ausdruck im deutschen Sprachraum eine Rolle spielt.

Zitiert nach den deutschsprachigen Ausgaben: III: 1984,

IIIR: 1991, IV: 1996, V: 2015

| Ausdrücke (Begriffe) | DSM-III | DSM-III R | DSM-IV | DSM-5 |

| Münchhausen-Syndrom

_ |

SR 300 (302)

rein körperlich |

SR 384

rein körperlich |

SR -

_ |

SR -

_ |

| Artifizielle Störung | SR - | SR - | SR - | SR - |

| Vorgetäuschte Störung

körperlich psychisch gemischt |

SR 297-302

SR 300-302 SR 298 (299) SR - |

SR 383f

körperlich 386 psychisch 388 SR - |

_

SR 339 (540) SR 338 (540) SR 339 (540) |

SR 421, 443-46

SR - SR - SR - |

| Vorgetäuschte Störung by proxy | SR - | SR - | SR 814 (816) | SR - |

| Vorget.Störg. anderen zugefügt | SR - | SR - | SR - | SR 444, 462 |

Zu den Veränderungen im DSM-5 wird S. 1113 ausgeführt:

"Psychologische Faktoren, die eine Medizinische Krankheit beeinflussen

ist eine im DSM-5 neu aufgenommene psychische Störung, die im DSM-IV

noch unter „Weitere klinisch relevante Probleme" aufgeführt war. Genau

wie die Vorgetäuschte Störung wurde diese Störung

der Gruppe der Somatischen Belastungsstörung und verwandten Störungen

zugeordnet, da es sich um psychische Störungen mit vorherrschenden

körperlichen Symptomen handelt und beide Störungsbilder meist

in medizinischen Behandlungseinrichtungen angetroffen werden. Die Varianten

der Diagnose Psychologische Faktoren, die eine Medizinische Krankheit beeinflussen,

wurden zugunsten der Hauptdiagnose entfernt. Die Kriterien der Konversionsstörung

(Störung mit Funktionellen Neurologischen Symptomen) wurden modifiziert,

um die zentrale Bedeutung der neurologi: sehen Untersuchung herauszustellen.

Dabei wurde berücksichtigt, dass relevante psychologische Faktoren

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung häufig nicht nachweisbar sind.

Die einzigen Musterbeispiele für Andere Näher Bezeichnete

Somatische Belastungsstörung und Verwandte Störungen sind

nunmehr die Andere Näher Bezeichnete Somatische Belastungsstörung,

die Andere Näher Bezeichnete Krankheitsangststörung und Scheinschwangerschaft."

| Kritik: Wenn sich Bezeichnungen ändern, so sollte im Sachregister die alte Bezeichnung geführt werden und auf die neue Bezeichnung verweisen. Zur guten wissenschaftlichen Praxis gehört auch eine Begründung. |

Pathologisches Spielen neu organisiert

und schlecht dokumentiert

Pathologisches Spielen war bis DSM-IV (S. 698) unter den Störungen

der Impulskontrolle eingeordnet, die im neuen DSM-Sachregister verschwunden

sind. Unter "Pathologisches ..." findet man im Sachregister nur "Pathologisches

Horten", aber kein Spielen mehr, nicht einmal einen Querverweise zur Neuordnung.

Auch "Spielen" wird im Sachregister nicht geführt. Und selbst den

Informationen zu Neuerungen wird im Abschnitt "Disruptive, Impulskontroll-

und Sozialverhaltensstörungen" S. 1116 kein Wort über die Herausnahme

und Neuorganisation des "Pathologischen Spielens" verloren. Allerdings

ist das Thema ausführlich behandelt, wie man dem Sachregistereintrag

"Glücksspielen" S. 803-809 entnehmen kann.

Belege Ausdehnung

der Krankheitsbegriffe

Die extremsten Fehlleistungen (z.B. mehr als 14 Tage Trauer beim Tod

einer nahen Bezugsperson bereits krankheitswertig) wurden aufgrund massiver

internationaler Kritik zurückgenommen, allerdings werden die Zurücknahmen

schamhaft verschwiegen und nicht ausdrücklich ausgewiesen. Auch kein

Zeichen ordentlicher Wissenschaft und Ethik. Besondere Verdienste hat sich

hierbei Allen Frances mit seinem Buch Normal - Gegen die Inflation psychiatrischer

Diagnosen, erworben. Er weiß, wovon er spricht, denn er war Vorsitzender

der DSM-IV Kommission.

Literaturbelege für die falsche Lehre vom Symptom als Basis der Psychopathologie

Veraenderungen nicht genau oder vollständig ausgewiesen und begründet

Das DSM wurde 1952 erstmals und die letzte und 5. Version wurde 2013

(dt. 2015) veröffentlicht.

Allgemein ist von einem solch wissenschaftlich anspruchsvollen Werk zu erwarten, dass es Veränderungen kennzeichnet, genau und vollständig begründet, worin die Veränderung besteht und warum diese Veränderung für nötig erachtet wurde - und zwar nicht erst im Anhang, sondern in einer Fußnote an der Stelle, wo sie erfolgte.

Beispiel ADHS Kriterien DSM-III, IV und

5

Die ADHS Kriterien wurden von Auflage zu Auflage verändert, aber

die Veränderungen nur unzureichend erklärt und dokumentiert,

selbst solch wesentliche oder grundlegende wie die Reduktion von drei Dimensionen

auf zwei. Mit verantwortlicher und evidenzbasierter angewandter Wissenschaft

hat dies wenig zu tun.

_ |

_ |

_ |

Vergleiche (Auswahl)

Seit AD-H-D in das DSM aufgenommen wurde, wurde von Ausgabe zu Ausgabe,

von Revision zu Revision, die AD-H-D-Definition verändert. Das führt

zu keiner kontinuierlichen und vergleichbaren Diagnostik. Bei den Forschungsarbeiten

muss geklärt sein: mit welcher Definitionsbasis wurde gearbeitet,

was aber gewöhnlich nicht mitgeteilt wird.

Kritik der ADHS-Schweregrade im DSM-5 (Kritik DSM-5 und Traditionelle Klassifikationsdiagnostik)

- Positiv ist zu vermerken, dass die Merkmale in den Kriterien praktisch-operational beschrieben sind.

- Hyperaktivität und Impulsivität wird unerläutert zusammengefasst, so werden urplötzlich aus drei Dimensionen zwei.

- Motivations- und Interesse-Probleme werden gar nicht erfasst.

- Beim Schweregrad werden die Ebenen zwischen den Schweregraden und der Symptomausprägung verschränkt: Einerseits in Mittel: die Ausprägung der Symptome liegt zwischen "leicht" und "schwer". Andererseits in Schwer: mehrere Symptome sind besonders ausgeprägt.

- Quantitative Kategorien und Kriterien für die Symptomausprägung werden gar nicht vorgegeben, für die Diagnose ist allein die Anzahl der erfüllten Kriterien (Symptome) maßgeblich, nämlich jeweils (A1, A2) mindestens sechs bei unter 17jährigen, sonst 5.

- Was ist ein "deutliches" Übersteigen der Symptomanzahl (es werden ja mindestens 6 bzw. 5 aus insgesamt 9 gegebenen verlangt)?

- Veränderungen zur Vorgängerversion werden nicht genau und vollständig ausgewiesen oder begründet (z.B. > Dimension)

Grundlegende Kritik an den

ADHS-Diagnostik im DSM

Wenn die Kriterien so oft - und sogar grundlegend in den Dimensionen

- verändert werden, ist weder Diagnose- noch Forschungssicherheit

möglich. Veränderungen müssten frühere Versionen umfassen,

damit wenigstens Forschungskontinuität gewährleistet ist.

Literatur (Auswahl) > Klassifikation > Diagnostik > Befund > Daten > Symptom > Syndrom >

- Berger, Mathias (1999, Hrsg.). Psychiatrie und Psychotherapie. München: Urban & Schwarzenberg.

- Falkai, Peter; Wittchen, Hans-Ulrich; Rief, Winfried; Saß, Henning & Zaudig, Michael (2015, Hrsg.) Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen - DSM-5 ®: Deutsche Ausgabe. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Foerster, Klaus & Winckler, Peter (2009). Forensisch-psychiatrische Untersuchung. (17-33). In: Foerster, Klaus & Dreßing, Harald (2009, Hrsg.) Venzlaff & Foerster Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. 5. Auflage. München: Elsevier (Urban & Fischer).

- Frances, Allen (2013) Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Köln: Dumont.

- Payk, T. R. (2002) Pathopsychologie. Vom Symptom zur Diagnose. Berlin: Springer.

- Payk, T. R. (2010) Psychopathologie. Vom Symptom zur Diagnose. Berlin: Springer.

- Scharfetter, Christian (1976) Allgemeine Psychopathologie. Stuttgart: Thieme

- Schneider, Frank; Frister, Helmut & Olzen, Dirk (2010. Hrsg.). Begutachtung psychischer Störungen. 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin: Springer.

- Stieglitz & Freyberger (1999, Hrsg.). Psychiatrische Diagnostik und Klassifikation in Berger (1999), S. 53f.

- Stieglitz, Rold-Dieter (2008) Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie. Stuttgart: Kohlhammer.

- Kind, Hans (1990) 10 Zuverlässigkeit der psychiatrischen Untersuchung. In (151-154)

Links (Auswahl: beachte)

- DSM-5 Development:

- Psychiatrie-Verlag: DSM-5: Der Wahnsinn der Normalität.

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

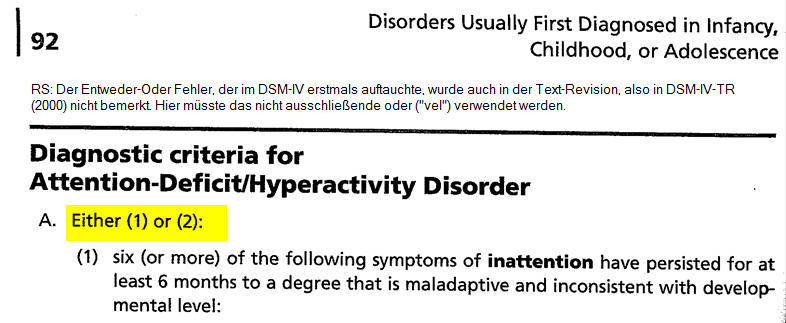

DSM-IV TR Änderungen bei ADHS

Da ich noch keine deutsche Übersetzung des DSM-IV-TR besitze, habe ich bei der Originalausgabe nachgesehen. Der Entweder-Oder-Fehler (> Wahrheitswerte der "oder") wurde auch im DSM-IV-TR nicht bemerkt:

Es müsste richtig heißen: (1) or/and (2). Erst im DSM-5 wird

der Fehler ohne jegliche Erläuterung (>Beleg)

stillschweigend korrigiert.

Im Anhang zu den Änderungen p. 830, wird ausgeführt: |

A |

Standort: DSM-5.

*

Überblick forensische Psychologie.

*

Suchen in der IP-GIPT, z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff> site: www.sgipt.org |

Information für Dienstleistungs-Interessierte.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). DSM-5 Anspruch, Wirklichkeit, Kritik - Warum psychiatrische Diagnose-Systeme bislang wenig taugen. Aus unserer Abteilung Diagnostik und Differentialdiagnostik. IP-GIPT Erlangen: https://www.sgipt.org/diagnos/DSM-5.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: irs 09.03.2015 + 10.12.2016

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

22.02.20 Zwischenüberschrift: Das Haus der Psychiatrie ist auf Luft gebaut

12.11.17 Fehlerkorrektor: kleinste Einheit im Selbstverständnis der Psychiatrie das Symptom, nicht Syndrom.

23.03.17 Münchhausen-Syndrom und Vairanten der vorgetäuschten Störung.

09.12.16 Beispiel ADHS Kriterien DSM-III, IV und 5. Untertitel modifiziert von "nichts taugen" in "bislang wenig taugen"

11.03.15 Literaturbeleg: Payk 3. A. 2010.