(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=29.09.2019 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 17.11.19

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_Juristische Normentheorie Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Recht und Rechtswisenschaft und hier speziell zum Thema:

Juristische Normentheorie

zu Recht und Rechtswissenschaft

Eine wissenschaftstheoretische Analyse

aus interdisziplinärer Perspektive

Spezialseite zu Recht und Rechtswissenschaft

Eine kritische wissenschaftstheoretische Analyse mit Schwerpunkt Begriffswelt

aus interdisziplinärer Perspektive

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zum Geleit:

_

/ga

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Die juristische Normentheorie befasst sich mit allem, was die Normen im Recht betrifft. Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine Wissenschaftstheorie der Rechtsnormen. Das ist viel mehr als "nur" Rechtsnormlogik oder deontische Logik mit der ohnehin die wenigsten praktisch etwas anfangen können.

Wie so vieles im Recht und in der Rechtswissenschaft, ist auch der Rechtsnormbegriff unklar und verwirrend (>Tabelle). Das mag verwundern, weil doch zumindest der allgemeine Normbegriff wirklich sehr einfach ist, so dass man sagen könnte: eine Rechtsnorm ist eine Norm im Recht. So einfach ist es aber in den Rechtswissenschaften leider nicht. Das hat im Wesentlichen drei Gründe: Erstens die vielen Formen und Varianten der Rechtsnormen und ihrer Sprache (deutsches Kauderwelsch); zweitens die unnötige Komplikation und Unklarheit mit den Rechtsfolgen. Zusätzlich komplizieren Fragen der Logik und die Beziehung zu Werten. Drittens fehlt eine einfache, praktische Deontologie mit Anwendung auf die Gesetze. Rechtsnormen sind Wertsetzer, sie definieren Werte durch gebieten, verbieten, erlauben oder Rechtsausstattung, aber Werte existieren unabhängig davon, ob sie Gegenstand einer Rechtsnorm werden. Norm und Wert sind zweierlei.

Eine vollständige Rechtsnorm besteht, wie in der Eingangsgraphik dargelegt, aus 6 Teilen. Aber die wenigsten Rechtsnormen sind vollständig und klar formuliert. Irgendeines oder auch mehrere der sechs Kriterien fehlen meistens. Nach 1500 Jahren Rechts"wissenschaft" eine sehr ernüchternde und unverständliche Bilanz, im Grunde ein unerträgliches Durcheinander.

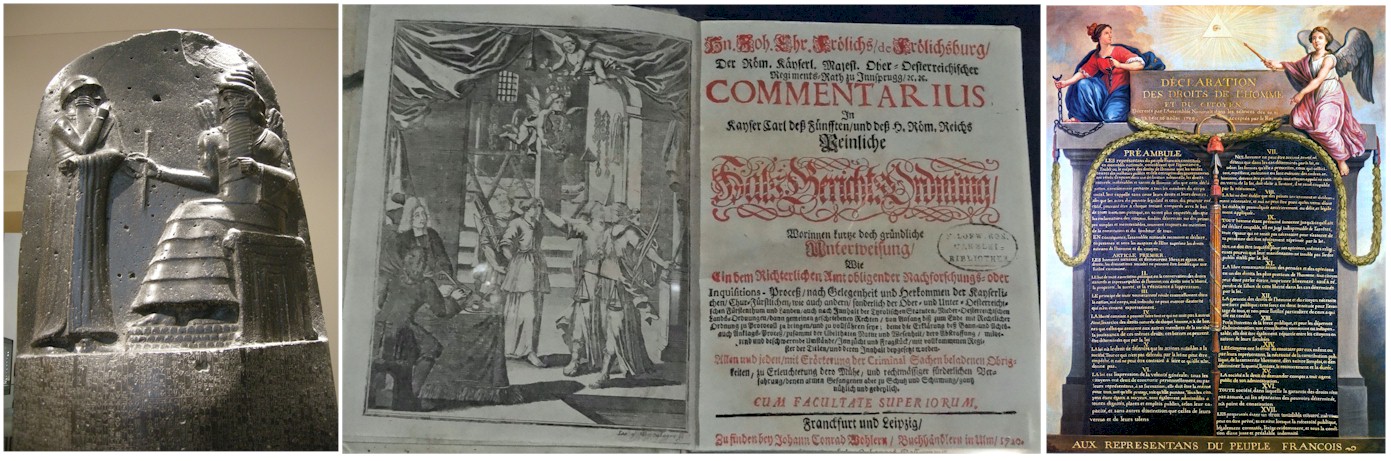

Auf dieser Seite soll eine klare, präzise aber auch praktische Terminologie als Grundlage für eine Theorie der Rechtsnormen entwickelt werden, deren Nützlichkeit an zahlreichen Beispielen - vom Kodex Hammurabi bis hin zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - demonstriert wird, wobei wir uns an folgenden

Grundfragen der Rechtsnormentheorie orientieren:

- Was soll Norm heißen? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition). Was sind die Elemente einer Norm?

- Was soll Rechtsnorm heißen? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition). Was sind die Elemente einer Rechtsnorm?

- Welche Formen und Varianten von Rechtsnormen gibt es?

- In welchen Beziehungen können Rechtsnormen zueinander stehen?

- Was soll der Rang einer Rechtsnorm bedeuten? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).

- Zu was braucht man Ränge der Rechtnormen?

- Wie wird der Rang einer Rechtsnorm festgestellt? (empirisch rechtswissenschaftliche Frage)

- Was heißt Rechtsnormlogik, was wird darunter verstanden?

- Zu was braucht man eine Rechtsnormlogik? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).

- Was soll eine Rechtsnormlogik leisten?

- Was genau soll Logik (logisch) heißen und warum? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).

- Kann man die Rechtsnormlogik nicht als einfache Aussagenlogik betreiben?

- Sollen Rechtsnormen und Werte unterschieden werden? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).

- Welche genaue Beziehung besteht zwischen SEIN und SOLLEN?

Nach dem Einstiegsbeispiel definieren wir einige Grundbegriffe,

die wir dann auf eine Reihe von Beispielen aus Norm- oder Gesetzestexten

anwenden und ihre Tauglichkeit zur Analyse der Rechtsnormen erproben.

Einstiegsbeispiel Diebstahl

ist verboten und wird bestraft.

Zum Einstieg eine Beispielanalyse mit den vorgeschlagenen Unterscheidungen:

Tatbestand (T), Erfüllung des Tatbestandes (T+), Deontor beim Tatbestand

D(T) bzw. beim erfüllten Tatbestand D(T+), Rechtsfolge (F), Deontor

bei der Rechtsfolge D(F) und der WENN-SO-Beziehung "=>"

| Kürzel | Interpretation des Rechtstext: Diebstahl ist verboten und wird bestraft. |

| T | Diebstahl |

| T+ | als gemeint erfüllt interpretiert |

| D(T) | als T+ interpretiert |

| D(T+) | D = verboten |

| F | bestraft |

| D(F) | wird = soll bestraft werden |

| WENN-SO | Erfüllter Tatbestand wird mit der Rechtsfolge WENN-SO verknüpft |

| Rechtsnormformel | RN01 = D(T+) => D(F) |

Grundbegriffe und Kürzel zur Analyse von Rechtsnormen

- Sprache, Objektsprache und Metasprache. Spricht man in einer Sprache, nennt man dies in der Wissenschaftstheorie objektsprachliche Verwendung. Spricht über eine Sprache heißt das metasprachliche Nutzung. So kann man das auch mit Normen machen: Diebstahl ist verboten zeigt eine objektsprachliche Sicht. Diebstahl ist verboten ist eine Norm zeigt eine metasprachliche Sicht. Fragt man, ist es richtig, dass Diebstahl verboten ist, so ist die Frage doppeldeutig. Nämlich, ob die Norm gilt, z.B. Gesetz ist, dann ist die Antwort wahr oder falsch. Oder, ob die Norm als Verbot zu Recht besteht. Dann ist die Antwort nicht wahr oder falsch, sondern man gibt eine Antwort, ob die Norm gelten soll oder nicht. Diese Seite gehört zur Metanormsprache. Die analysierten Gesetze gehören zur Objektnormsprache, die Analysen selbst wiederum zur Metanormsprache.

- Sein und Sollen In fast allen Gesetzen ist Sein (Tatbestand) mit Sollen (D: geboten, verboten, erlaubt, Recht) verknüpft. Die These, dass man dies nicht dürfe oder könne, ist also weitgehend absurd. Man muss es, wenn man Gesetze will. Jeder Normkern besteht aus Deontor und Sachverhalt, formal D(S+) im Allgemeinen und aus Deontor und Tatbestand, formal D(T+), im Rechtsnormfall. Das lässt sich vielfach auch gut begründen. Das "+" zeigt die Erfüllung des Sachverhaltes oder Tatbestandes an. (Rechts-)Folgen können ja nur dann greifen, wenn der Sachverhalt oder Tatbestand erfüllt sind. Aus bloßen Beschreibungen ergibt sich gar nichts. Das wird leider oft vergessen.

- Saetze

- die Sachverhalte, die Wirklichkeit beschreiben, heißen Aussagen (Propositionen) und sie haben einen Wahrheitswert. Elementaraussagen sind wahr, falsch oder nicht entscheidbar. Komplexe Aussagen können auch teilweise wahr, falsch oder nicht entscheidbar sein (der Regelfall vor Gericht).

- Normaussagen: Aussagen, die einen Deontor (geboten, verboten, erlaubt) enthalten, heißen Normaussagen.

- Wertaussagen: Aussagen, die einen Valenzor enthalten (positiv, negativ, ...), also ein Werturteil enthalten, heißen Wertaussagen oder Werturteile.

- S Sachverhalt irgend etwas, das es gibt oder nicht gibt (in beliebigen Welten). Ein Sachverhalt muss mindestens aus einer Elementaraussage bestehen X e P oder X e' P (Kamlah & Lorenzen 1973, S. 35)

- S+ Ein Sachverhalt, der erfüllt ist, wird mit S+ gekennzeichnet.

- T Tatbestand Ein juristisch bedeutsamer Sachverhalt heißt Tatbestand. Tatbestände werden gewöhnlich in Aussagen formuliert. Das sind Sätze oder Texte, die wahr oder falsch, mitunter unentscheidbar (non liquet) sein können. Ein Tatbestand muss mindestens aus einer Elementaraussage bestehen X e P oder X e' P (Kamlah & Lorenzen 1973, S. 35). Aussagen haben Wahrheitswerte (w, f, ?). Tatbeständen oder Sachverhalten kann man auch Wirklichkeitswerte (wirklich, existiert/nicht, existiert/nicht in dieser oder jener Weise, ...) zuordnen.

- T+ Erfüllung des Tatbestandes. Aus der bloßen Formulierung eines Tatbestandes ergibt sich noch nicht, dass dieser Tatbestand auch gegeben ist. Ist ein Tatbestand T erfüllt, so kennzeichne ich das mit T+.

- r Relatoren heißen logische Verknüpfer, wie nicht, und, oder, genau dann-wenn, ... die Tatbestände oder Rechtsfolgen miteinander verbinden. Relatoren werden hier in Großbuchstaben wiedergegeben: NICHT; UND; ODER; WENN-DANN ("=>"), GENAU DANN, WENN = DANN UND NUR DANN, WENN. Hier ist bei der Zugrundelegung des logischen Modells und der Interpretation wegen der WENN-DANN-Problematik allergrößte Vorsicht geboten. Kommt ausdrücklich Kausalität ins Spiel, wie etwa beim § 20 StGB mit dem Wörtchen "wegen" verwenden wir das Zeichen "=k=>", wobei "k" für Kausalität steht. Was links des Kausalitätszeichens "=k=>" steht, wird als Ursache oder Grund angesehen, die rechte Seite gibt die Wirkungen an, formal: Ursachen/Gründe =k=> Wirkungen/Folgen.

- D Deontoren heißen Operatoren wie geboten (Dg), verboten (Dv), erlaubt (De), Recht erteilen (DR), oft sprachlich unsauber verpackt als z.B. "ist" (GG 1) , "sind" (GG 1,3), "genießen" (GG 11,1), kann(BGB § 1923, 1) "hat" (GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1), "so" (GG 19 (4). 1. Deontoren definieren Werte. Aber Werte und Normen sind etwas Unterschiedliches. Deontoren können vor dem Tatbestand oder vor der Rechtsfolge stehen. In vollständig formulierten Rechtsnormen ist das auch so.

- N Allgemeine Norm Eine allgemeine Norm hat die Form N = D(S), d.h. ein Sachverhalt ist geboten, verboten, erlaubt oder mit einem Recht ausgestattet.

- NF Allgemeine Norm mit Folge. NF=D(S) UND S => F. WENN S VERBOTEN ist und S GEGEBEN ist, DANN tritt die Folge F ein. Das kann auch einfach mit D(S+) => F ausgedrückt werden.

- RN Rechtsnorm ohne Rechtsfolge. RN = D(T). Es ist verboten, zu stehlen: Dv(T). T als Tatbestand, Dv als Deontor VERBOTEN.

- RNF Rechtsnorm mit Rechtsfolge. RNF = (D(T+) => D(F). WENN es verboten ist zu stehlen (T) UND es hat jemand gestohlen (T+), DANN wird der Dieb bestraft. Es gibt viele Rechtsnormformen und Varianten, wie unten gezeigt wird. Auch die Rechtsfolge kann man bestehend aus erfülltem Tatbestand und Deontor auffassen.

- Anmerkung: Die meisten rechtswissenschaftlichen Arbeiten legen keine differenzierte formal-strukturelle Normanalyse vor, schon gar nicht am Beispiel tatsächlicher Rechtsnormen (Ausnahme TU Potsdam, wo aber der Deontor fehlt > GG Art 19 (4) 1 ).

- Der Rechtssatz ist eine generell adressierte Norm.

- Der Rechtssatz ist ein bedingter Normsatz. Er beschreibt in seinem Tatbestand die Bedingungen, bei deren Vorliegen er angewendet werden soll.

- Der Rechtssatz enthält eine Sollensanordnung.

- Der Rechtssatz schreibt ein bestimmtes menschliches Verhalten vor.

- (Rechtsfolge)."

Sätze können vieles bedeuten: Aussagen, Fragen, Wünsche, Befehle, Meinungen, Vermutungen, Phantasien, Werturteile, Normen u.a.m.

_

Tabelle Norm- und Rechtsnormbegriffe

Eine genaue Analyse, Definition und Erklärung einer vollständigen Rechtsnorm findet man hier auch nach 1500 Jahren Rechtswissenschaft nirgendwo. Hier einige Bestimmungen:

_

|

|

Norm/ Rechtsnorm: Erklärung Charakterisierung Definition | Kurzkommentar |

| Alexy (1978) | nicht erklärt trotz 651facher Erwähnung | Merkwürdig, unverständlich |

| Bydlinski (2018). | Bei 13facher Erwähnung nicht erklärt | Merkwürdig, unverständlich |

| DRL (2001), S. 3039

_ _ |

Rechtliche Sollensanforderung

_ _ |

Erlaubnis fehlt (dürfen). Vollständige Struktur der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert. |

| Engisch 1971

_ |

Rechtssatz=Rechtnorm bestehen aus Tatbestand und Rechtsfolge (S. 19). | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Hassemer/ Neumann /Saliger 2016 (Hrsg.)

_ |

Schroth S. 253 Tatbestand und Rechtsfolge

Philipps S. 291: Normen als Verbote, Gebote und übrigens auch Erlaubnisse |

Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Honsell & Mayer-Maly 2015

_ |

Rechtsnormen entsprechen durchwegs dem Schema: „Wenn A ist, soll B sein“. (S. 46) | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Hruschka 1972 | Nur Erwähnungen keine Bestimmung des Normbegriffs. | Keine Befassung. |

| Kelsen (1960), S. 4

_ _ |

ein Sollen

_ _ |

Kürz. Variante, Erlaubnis fehlt. Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Kirchmann 1848 | Der Ausdruck "Norm" kommt bei von Kirchmann nicht vor. | Keine Ausführung. |

| Kutschera (1973), S. 11 f | geboten, verboten oder erlaubt | Vollständig, perfekt für die Norm. |

| Larenz (1991) [bis S. 188 Geschichte] verwendet für Norm auch Rechtssatz. | S. 271 "Wir haben früher gesehen, daß ein vollständiger Rechts- satz seinem logischen Sinne nach besagt: Immer wenn der Tat- bestand T in einem konkreten Sachverhalt S verwirklicht ist, gilt für S die Rechtsfolge R. ..." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert.

_ _ |

| Mastronardi 2003 | Vollständige Rechtsnorm setzt sich aus Tatbestand und Rechtsfolge zusammen (S. | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Möllers (2017), S. 102 (§ 2 Rn. 7 ff.). | "Als Imperative bestehen Rechtsnormen regelmäßig aus Tatbestand, Kopula und Rechtsfolge" | Traditionelle jur. Bestimmung

Deontoren fehlen |

| Muthorst 2011 | ||

| Ott 1979 | "Unter der Rechtsfolge verstehen wir ganz allgemein die Folge, die in der Norm an den Fall der Erfüllung ihres Tatbestandes geknüpft ist." (S. 211) | Genaue Erklärungen fehlen.

Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Ott 1992 | "2. Die vollständige Rechtsnorm setzt sich aus Tatbestand

und Rechtsfolge zusammen" (S. 14-16) |

Genaue Erklärungen fehlen. Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Ott 2006 | Auf den ersten 20 Seiten kommt das Wort "Norm" 65 mal (von insgesamt 715 Treffern) vor, aber keine klare und genaue Erklärung zum Begriff der Rechtsnorm. | Genaue Erklärungen fehlen.

Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Puppe 2014 | S. 170 "... Eine Rechtsnorm bezeichnet in ihrem Tatbestand in der Regel eine hinreichende Bedingung, für den Eintritt einer be- stimmten Rechtsfolge. ..." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Radbruch 1932 | S. 34 Rechtssatz: Tatbestand und Rechtsfolge. | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Röhl & Röhl (2008), S. 77

Rechtsstab = Gerichte

|

»Als Rechtsnormen können ... diejenigen Normen bezeichnet werden, die von einem speziellen Rechtsstab angewendet werden, der innerhalb territorialer Grenzen für sich die Kompetenz in Anspruch nimmt und diese im wesentlichen auch faktisch durchzusetzen in der Lage ist.« | Keine Definition. Formal pragma- tische Charakterisierung, Die Deontoren Gebote, Verbote, Erlaubt; Tatbestand und Rechtsfolge spielen hier keine Rolle. |

| Rüthers/ Fischer/ Birk (2018), S. 82 Rn

120

Vermutlich gehört unter 4. die Rechtsfolge als eigener 5. Punkt erfasst wofür Rn 113 S. 76 spricht. |

|

Sehr ausführlich, es fehlt die Erlaubnis. Vollständige Struktur

der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert.

Punkt 5 S. 82 Rn 120 unklar ausgeführt.

|

| Savigny 1802-1842 | Norm oder Rechtsnorm werden nicht erwähnt. | Keine Ausführungen. |

| Weinberger (1970), S. 32

_ _ |

Gebot, Verbot oder eine Erlaubnis

_ _ |

Vollständig, perfekt für die Norm.

Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Wienbracke 2013 |  |

Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und

erörtert.

Wienbracke erfasst aber die Erfüllung des Tatbestandes. |

| Wright (1974), S. 26 | Indirekt ergibt sich: Gebot, Verbot, Erlaubnis | Indirekt Vollständig, perfekt für die allgemeine Norm, nicht Rechtsnorm |

| Zippelius 1974, S. 32f | Rechtsnorm: "Wenn ... (Tatbestand), dann ... (Rechtsfolge)." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Zippelius 2012, S. 23 | Rechtsnorm: "Wenn ... (Tatbestand), dann ... (Rechtsfolge)." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |

| Zoglauer (1998), S. 23

_ _ |

"Normen sagen, wie sich Menschen verhalten sollen."

_ _ |

Erlaubnis fehlt (dürfen). Vollständige Struktur der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert. |

- F Rechtsfolge ist vom Wort her ein trefflicher Begriff, weil hier sehr klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass etwas folgt. Rechtsfolgen in Rechtstexten können sehr allgemein und unbestimmt, schwierig zu erkennen sein oder auch fehlen, wie die Analyse zeigt.

- W Werte Werte heißen Sachverhalte, die Menschen zu erreichen suchen (z.B. Rechte, Vorteile, Annehmlichkeiten) oder zu vermeiden trachten (z.B. Strafen, Nachteile, Unannehmlichkeiten). G. v. Wright 1963, S. 96: "... kann man von Normen sagen, dass sie logisch Wertungen voraussetzen, die Wertungen, können jedoch unabhängig von Normen existieren." (Sekundär-Quelle Iwin)

- V Valenzoren heißen wertdefinierende Operatoren wie gut (Vp), schlecht (Vn), positiv (Vp), negativ (Vn), neutral (V0), ambivalent(Va), multivalent (Vm), unklar (V?)... , ... , z.B. Rechtssicherheit (S) ist gut: Vp(Rechtssicherheit) oder Willkür (S) ist schlecht Vn(Willkür). Im Allgemeinen repräsentieren Tatbestände, die einer Rechtsnorm unterliegen, Werte.

- NR Normen haben einen Rang, der ein eigenes Gebiet der Normlogik begründet und an dieser Stelle noch keine Rolle spielt, aber schon erwähnt werden soll, z.B. mit den Kennzeichnungen:

- NR Rang ohne Index ;= ohne nähere Spezifikation hinsichtlich des Ranges.

- NRVerf Norm mit nationalem Verfassungsrang

- NREU Norm Europarecht.

- NRMR Norm aus den allgemeinen Menschenrechte (UN-Charta)

- NRVR Norm Völkerrecht.

- ERBVerfG

- ERBGH

- ERBVerwG

- EROLG

- ERLG

- ERAG

ER Neben dem Normrang gibt es noch Entscheidungsränge.

Kombinatorik formaler Strukturen von Normen und Rechtsnormen

Mit Hilfe dieser vorab eingeführten Grund- und Hilfsbegriffe analysieren wir nun einige Gesetzestexte, um die Vielfalt an Formen und Varianten normativer Regelungen deutlich zu machen und die Tauglichkeit der Begriffe und Ausdrucksweisen zu prüfen. Im Anschluss werden die Begrifflichkeiten systematisch diskutiert und Probleme erörtert. Zunächst geht es um die Klärung der formalen Struktur von Normen und Rechtsnormen. Um hinter die normative Struktur eines Rechtstextes zu kommen, kann es hilfreich sein, die formal-kombinatorischen Möglichkeiten zu kennen, die im folgenden Zug um Zug aufgebaut und analysiert werden sollen, zunächst formal, dann an Gesetzestextbeispielen vom Kodex Hammurabi bis zur DSGVO.

Die sechs Elemente einer vollständigen

Rechtsnormformel

Zu einer Rechtsnorm gehören wenigstens zwei Elemente: Deontor

und Tatbestand. Ohne Deontor keine Norm. Im Recht spielt aber die Rechtsfolge

eine große Rolle. Wir verwenden folgende Kürzel:

- T Tatbestand ist irgendein rechtlich relevanter Sachverhalt was der Fall ist oder nicht.

- + Das Zeichen zeigt die Erfüllung des Tatbestandes an.

- D Deontor GEBOTEN, VERBOTEN, ERLAUBT, RECHT.

- D(T) Deontor für den Tatbestand

- D(T+) Deontor für einen erfüllten Tatbestand (T+).

- F Rechtsfolge in WENN-DANN Struktur. Im DANN wird angegeben, was folgt, wenn T erfüllt (T+) ist.

- D(F) Deontor für die Rechtsfolge.

- => Folgepfeil WENN-SO in äquivalenter Bedeutung.

Formal-kombinatorische Betrachtungen

Formal-kombinatorisch ergeben sich in Bezug auf die Kriterien (Parameter) der vollständigen Rechtsnormformel folgende Ausführungs- und Darstellungs-Möglichkeiten, also 2^6= 64. Nur die Nr. 01 ist vollständig. Allen anderen fehlt etwas. Man kann die Rechtsnormformel auch allgemeiner als Normformel sehen. In diesem Fall ist lediglich T (Tatbestand) durch S (Sachverhalt) zu ersetzen. Alle 63 Rechtsnormformeln ab 02 bis 64 sind unvollständig und die meisten nicht sinnvoll bis unsinnig. Nicht sinnvolle Rechtsformeln wurden gelb hinterlegt.

Tabelle der

64-formal-kombinatorischen Möglichkeiten

| Nr | D | T | + | => | D | F | Darstellung | Kurz-Interpretation |

| 01 | J | J | J | J | J | J | D(T+)=>D(F) | vollständige Rechtsnormformel |

| 02 | J | J | J | J | J | N | D(T+)=>D | unsinnig, es fehlt die Rechtsfolge |

| 03 | J | J | J | J | N | J | D(T+)=>(F) | es fehlt der Deontor bei der Rechtsfolge |

| 04 | J | J | J | J | N | N | D(T+)=> | unsinnig, es fehlen Deontor und Rechtsfolge |

| 05 | J | J | J | N | J | J | D(T+) D(F) | unsinnig, es fehlt der WENN-SO-Pfeil |

| 06 | J | J | J | N | J | N | D(T+) D | unsinnig, es fehlen WENN-SO-Pfeil u. die Rechtsfolge |

| 07 | J | J | J | N | N | J | D(T+) F | unsinnig, WENN-SO-Pfeil u. Deontor bei der Folge fehlen |

| 08 | J | J | J | N | N | N | D(T+) | es fehlen WENN-SO-Pfeil u. Deontor, Rechtsfolge |

| 09 | J | J | N | J | J | J | D(T)=>D(F) | Es fehlt die Erfüllung des Tatbestandes |

| 10 | J | J | N | J | J | N | D(T)=>D | unsinnig, Erfüllung bestandes u. Rechtsfolge fehlen |

| 11 | J | J | N | J | N | J | D(T)=>F | Erfüllung Tatbestand u. Deontor Rechtsfolge fehlen |

| 12 | J | J | N | J | N | N | D(T)=> | unsinnig, Es fehlen Tatbestandserfüllung und Rechtsfolge |

| 13 | J | J | N | N | J | J | D(T) D(F) | unsinnig, Tatbestandserfüllung u. WENN-SO-Pfeil fehlen |

| 14 | J | J | N | N | J | N | D(T) D | unsinnig, Tatbestandserfüllung, Pfeil u. Folge fehlen |

| 15 | J | J | N | N | N | J | D(T) F | unsinnig, Tatbestandserf., WENN-SO, Deontor Folge fehlen |

| 16 | J | J | N | N | N | N | D(T) | es fehlen Tatbestand erf. WENN-SO, deontierte Folge |

| 17 | J | N | J | J | J | J | D=>D(F) | unsinnig |

| 18 | J | N | J | J | J | N | D=>D | unsinnig |

| 19 | J | N | J | J | N | J | D + => F | unsinnig |

| 20 | J | N | J | J | N | N | D(T)=> | unsinnig |

| 21 | J | N | J | N | J | J | D(T) D(F) | unsinnig |

| 22 | J | N | J | N | J | N | D + D | unsinnig |

| 23 | J | N | J | N | N | J | D + F | unsinnig |

| 24 | J | N | J | N | N | N | D + | unsinnig |

| 25 | J | N | N | J | J | J | D => D(F) | unsinnig |

| 26 | J | N | N | J | J | N | D => D | unsinnig |

| 27 | J | N | N | J | N | J | D => F | unsinnig |

| 28 | J | N | N | J | N | N | D => | unsinnig |

| 29 | J | N | N | N | J | J | D D(F) | unsinnig |

| 30 | J | N | N | N | J | N | D D | unsinnig |

| 31 | J | N | N | N | N | J | D F | unsinnig |

| 32 | J | N | N | N | N | N | D | unsinnig |

| Nr | D | T | + | => | D | F | Darstellung | Kurz-Interpretation |

| 33 | N | J | J | J | J | J | (T+)=>D(F) | Es fehlt beim Tatbestand der Deontor (Ephoren Sparta) |

| 34 | N | J | J | J | J | N | (T+)=>D | unsinnig Deontor ohne Rechtsfolge |

| 35 | N | J | J | J | N | J | (T+)=> F | Deontoren fehlen beim Tatbestand und der Rechtsfolge |

| 36 | N | J | J | J | N | N | (T+) => | unsinnig |

| 37 | N | J | J | N | J | J | (T+) D(F) | unsinnig |

| 38 | N | J | J | N | J | N | (T+) D | unsinnig |

| 39 | N | J | J | N | N | J | (T+) F | unsinnig |

| 40 | N | J | J | N | N | N | (T+) | unsinnig |

| 41 | N | J | N | J | J | J | T => D(F) | Deontor beim Tatbestand u. die Tatbestandserf. fehlen |

| 42 | N | J | N | J | J | N | T => D | unsinnig |

| 43 | N | J | N | J | N | J | T => F | Es fehlen die Deontoren und die Tatbestandserfüllung |

| 44 | N | J | N | J | N | N | T => | unsinnig |

| 45 | N | J | N | N | J | J | T D(F) | unsinnig |

| 46 | N | J | N | N | J | N | T D | unsinnig |

| 47 | N | J | N | N | N | J | T F | unsinnig |

| 48 | N | J | N | N | N | N | T | unsinnig |

| 49 | N | N | J | J | J | J | + => D(F) | unsinnig |

| 50 | N | N | J | J | J | N | + => D | unsinnig |

| 51 | N | N | J | J | N | J | + => F | unsinnig |

| 52 | N | N | J | J | N | N | + => | unsinnig |

| 53 | N | N | J | N | J | J | + D(F) | unsinnig |

| 54 | N | N | J | N | J | N | + D | unsinnig |

| 55 | N | N | J | N | N | J | + F | unsinnig |

| 56 | N | N | J | N | N | N | + D(F) | unsinnig |

| 57 | N | N | N | J | J | J | => D(F) | unsinnig |

| 58 | N | N | N | J | J | N | => D | unsinnig |

| 59 | N | N | N | J | N | J | => F | unsinnig |

| 60 | N | N | N | J | N | N | => | unsinnig |

| 61 | N | N | N | N | J | J | D(F) | unsinnig |

| 62 | N | N | N | N | J | N | D | unsinnig |

| 63 | N | N | N | N | N | J | F | unsinnig |

| 64 | N | N | N | N | N | N | unsinnig (Nichtsformel) |

Ergebnis der formal-kombinatorischen

Analyse: 10 interpretierbare Rechtsnormformeln.

Von den 64 Möglichkeiten ist nur eine vollständig und korrekt.

9 sind insgesamt interpretierbar. 54 sind sinnlos und nicht vernünftig

interpretierbar.

| RNNr | Rechtsnormformel | Kurz-Interpretation / Kommentar |

| RN01 | D(T+)=>D(F) | vollständige und richtige Rechtsnormformel |

| RN03 | D(T+)=>(F) | es fehlt der Deontor bei der Rechtsfolge |

| RN08 | D(T+) | es fehlen WENN-SO-Pfeil u. Deontor, Rechtsfolge |

| RN09 | D(T)=>D(F) | Es fehlt die Erfüllung des Tatbestandes |

| RN11 | D(T)=>F | Erfüllung Tatbestand u. Deontor Rechtsfolge fehlen |

| RN16 | D(T) | es fehlen Tatbestand erf. WENN-SO, deontierte Folge |

| RN33 | (T+)=>D(F) | Es fehlt beim Tatbestand der Deontor (Ephoren Sparta) |

| RN35 | (T+)=> F | Deontoren fehlen beim Tatbestand und der Rechtsfolge |

| RN41 | T => D(F) | Der Deontor beim Tatbestand, die Tatbestandserf. fehlen |

| RN43 | T => F | Es fehlen die Deontoren und die Tatbestandserfüllung |

Im Folgenden werden die Rechtsnormen, wie sie sich in den Gesetzen und

Verordnung finden analysiert, welcher Typ Rechtsnormformel vorliegt oder

zugeordnet werden kann. An jeden Text zu einer Rechtsnormen werden 6 Fragen

gerichtet:

Grundfragen an Rechtsnormen

bei der Analyse

- Was ist der Tatbestand bzw. wie ist der Tatbestand beschrieben?

- Ist der Tatbestand als erfüllt beschrieben?

- Hat der Tatbestand einen Deontor? (geboten, verboten, erlaubt, Recht)?

- Ist eine WENN-SO Beziehung in äquivalenter Bedeutung genannt?

- Was ist die Rechtsfolge bzw. wie ist die Rechtfolge beschrieben?

- Hat die Rechtsfolge einen Deontor? (geboten, verboten, erlaubt, Recht)?

Analyse von Normen und Rechtsnormen aus Gesetzestexten

1. Beispiele zur Vielfalt der Rechtsnormen

- 1.1 Historische Rechtstexte: Kodex Hammurabi, Kyros Zylinder, Altes Testament.

- 1.2 Menschenrechte.

- 1.3 Deutsche aktuelle Rechtstexte.

- 1.4 Andere aktuelle Rechtstexte.

- 1.5 Rechtstexte anderer Kontinente und Völker.

Die allgemeine Struktur der Normen ist seit ihrer Erfindung vor

Jahrtausenden gleich: D(S), d.h. ein Sachverhalt wird geboten, verboten

oder erlaubt / mit einem Recht ausgestattet. Auch die Rechtsnorm ist in

ihren Hauptformen so aufgebaut und an einem T für Tatbestand statt

Sachverhalt erkennbar. Die moderne formale Version RN43

= (T => F) ist falsch, weil der Deontor nicht ausdrücklich mit eigener

Symbolik in der Rechtsnorm vorkommt. Das Notwendige an jeder

Norm, gerade auch bei der Rechtsnorm, ist der Deontor (geboten, verboten,

erlaubt / mit einem Recht ausgestattet). Eine "Norm" ohne Deontor ist keine

Norm, sondern eine bloße Sachverhalts- oder Tatbestandsbeschreibung.

1.1 Historische Rechtstexte

Eine der größen Sünden - neben der Rechtssprache, der

exzessiven Regelungswut und mangelhaften Methodik - der Rechtswissenschaft

und besonders der Savigny-Schule ist die narzißtische Fixierung auf

das römische Recht und damit auf ein einziges Volk und Rechtssystem

von Tausenden in der Welt.

Bildquellen

Wikipedia.: Stele Hammurabi, Halsgerichtsordnung, Menschenrechte Französische

Revolution.

Kodex Hammurabi [Q]

ca. 1800 v.Chr.

§ 191 Gesetzt, ein Mann hat ein minderjähriges Kind, das

er an Kindesstatt angenommen und aufgezogen hatte, - er hat sich ein Haus

gebaut und nachher Kinder bekommen - sich vorgenommen, das Ziehkind zu

verstoßen, so wird jenes Kind nicht leer ausgehen. Sein Ziehvater

wird ihm von seinem Besitz ein Drittel seiner Erbschaft geben und es wird

gehen. Von dem Felde, Garten oder Haus braucht er ihm nichts zu geben.

"Gesetzt" wird als WENN interpretiert.

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Formale Analyse: Der übersetzte Text ist ohne

Probleme zu verstehen. Das Gesetz stellt sicher, dass Ziehkinder nicht

vom Erbe ausgeschlossen werden dürfen. Was ist hier genau Tatbestand

T, Erfüllung des Tatbestandes T+, Deontor D beim Tatbestand, die Rechtsfolge

und der Deontor bei der Rechtsfolge?

Interpretation-1: Der Tatbestand ist das

"Ziehkind" und die Rechtsfolge ist "nicht leer ausgehen". Der Deontor ist

"so wird" (geboten) steht bei der Rechtsfolge. WENN ein Kind ein Ziehkind

ist (T+), DANN darf es (Dg) vom Erbe nicht ausgeschlossen werden

(F). Die Rechtsnormformel kann in den Varianten GEBOTEN oder VERBOTEN gleichwertig

formuliert werden. Dies führt in der Geboten-Variante zur Rechtsnormformel

RN33:

(Kodex Hammurabi § 191 Interpretation-1) (T+) =>Dg(F).

Diskussion: Beim Tatbestand fehlt verglichen

mit der vollständigen Rechtsnormformel der Deontor. Lässt sich

das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten

bleibt?

Interpretation-2: Ein vorangestelltes

"Es gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel

RN01:

(Kodex Hammurabi § 191 Interpretation-2) Dg(T+) => Dg(F).

Anmerkung zu den Interpretationen: Die kürzeste

und klarste Fomulierung wäre: (1) Ein Ziehkind ist erbberechtigt.

(2) Ihm steht 1/3 des Besitzes zu, aber nicht vom Feld, Garten oder Haus.

_

Kyros Zylinder Persien

538 v.Chr. [Q]

> Menschenrechtsgesichtspunkt hier.

_

Altes Testament (10 Gebote)

[Q]

ca. 10.-.6. Jhd. v. Chr. [Gottesbild

im Alten Testament]

1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter

neben mir haben. Die Text ist ohne Probleme zu verstehen. Moses 1. Gebot

formuliert einen Alleinvertretungsanspruch.

Analyse: Was ist hier

Sachverhalt, Deontor und Folge? Der Deontor ist klar: Du sollst nicht;

ebenso der Sachverhalt: keine anderen Götter neben mir haben.

Eine Folge wird nicht angegeben. Hier ist das Gebot, etwas zu unterlassen,

nicht zu tun. Dg sollst, S keine anderen Götter

neben mir haben. Damit ergibt sich in

Interpretation-1: die

Normformel N16(Bibel 1. Gebot Interpretation-1) =

Dg(S) oder in

Interpretation-2: die N08(Bibel

1. Gebot Interpretation-2) = Dg(S+).

Diskussion: Da es sich um keine Rechtsnorm

handelt, sondern um ein religiöses Gebot, signiere ich mit S für

Sachverhalt und nicht mit T für Tatbestand. Ist hier S oder S+ zu

signieren? Hier müssen wir uns zunächst fragen, was S und

S+ in diesem Fall genau bedeuten. Der Sinn der Norm ist, dass S := keine

anderen Götter neben mir haben erfüllt sein soll, Also S+,

also RN08, auch wenn von Erfüllung des Sachverhaltes nichts ausdrücklich

da steht. Das ist ein interessantes und bemerkenswertes Phänomen,

das im Recht bei den Gesetzen oft anzutreffen ist, und das noch einmal

gründlicher mit mehr Beispielen untersucht werden sollte.

Ergebnis: Interpretation-2

mit der Normformel N08(Bibel

1. Gebot Interpretation-2) = Dg(S+)

ist angemessen. Man sieht, Sachverhalt erfüllt oder nicht erfüllt,

S oder S+, ist wesentlich, weil es zu unterschiedlichen Normformeln führt.

Anmerkung: Eine Folge

F wird nicht angegeben, könnte aber aus dem 3. Gebot gefolgert werden:

"Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn

der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht."

F = Strafe Gottes. WENN es GEBOTEN ist, keine anderen Götter zu haben

und WENN erfüllt ist, dass jemand auch noch andere Götter hat

(S+), DANN hat es sich Gott GEBOTEN, dass er bestraft. Als Normformel ergäbe

sich dann:

N01(Bibel 1. UND 3. Gebot) = (Dg(S+)

=> Dg(F)._

_

|

|

Wanderer,

kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl. |

|

_

Ephoren in Sparta [Q] ca. 4-5. Jhd. v. Chr. > Ephoren und Ephorat.

Die Idee der Ephoren als Kontrollinstanz, um die Mächtigen zur Einhaltung des Rechts zu zwingen, wurde im antiken Sparta realisiert. Eine entsprechende Rechtsnorm könnte lauten: WENN Könige, Richter, Beamte oder andere sich nicht an die Gesetze halten, DANN können sie von Ephoren abgesetzt werden.

Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.

Interpretation-1: Eine entsprechende Rechtsnorm könnte lauten: WENN Könige, Richter, Beamte oder andere sich nicht an die Gesetze halten (T+), DANN können (De) sie von Ephoren abgesetzt werden (F). Damit ergibt sich nach dem Wortlaut die Rechtsnormformel RN33(Ephoren Sparta Interpretation-1) = T+ => De(F)

Diskussion-1: Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Der Fall ist ganz interessant, weil er zwar implizit enthält, dass jeder sich an die Gesetze halten soll, aber es ist nicht ausdrücklich formuliert. Das Gebot denken wir zwar als selbstverständlich in die Formulierung hinein, aber es steht nicht ausdrücklich da.

Interpretation-2: 1Jeder, auch Könige oder Richter, muss (Dg) sich an die Gesetze halten (T). 2Wer sich nicht an die Gesetze hält (T2+), kann (De) von den Ephoren abgesetzt werden (F). Damit ergibt sich die Rechtsnormformel RN01(Ephoren Sparta Interpretation-2) = Dg(T1) UND T2+) => De(F)

Ergebnis: Deontoren können beim Tatbestand fehlen, vor allem, wenn sie wie hier klar und selbstverständlich scheinen, können aber vom Interpreten hineingedacht werden. Obwohl in Interpretation-1 der Deontor beim Tatbestand fehlt, wird er von vielen so gelesen, wie in Interpretation ausformuliert.

_

Athener Recht [Q] Am Beispiel Der Tod des Sokrates

|

Aus der Anklage kann auf die Rechtsnormen im antiken Athen

zurückgeschlossen werden, nämlich wie folgt:

|

|

Germanisches Recht [Q]

[noch kein Beispiel]

Römisches Recht [Q]

| NE QUIS IN SUA CAUSA

IUDICET VEL SIBI IUS DICAT.

3,5. Niemand soll in seiner eigenen Sache richten oder sich selbst Recht sprechen. Der Text ist dem Sinn nach ohne Probleme zu verstehen. Doch was sind hier Tatbestand, De- ontor und Rechtsfolge? Der Deontor ist klar: soll. Tatbestand: Niemand in eigener Sache? Die Rechtsfolge lautet F nicht selbst richten. Jedem in eigener Sache (T+) ist geboten (Dg), nicht selbst zu richten oder Recht zu sprechen. RN03 (CJC 3,5 Interpretation-1) = Dg(T+) => F. Es fehlt beim Tatbestand das Zeichen für den Erfül- lungsstatus "+"., das hier zwar implizit klar scheint, aber bei strenger Wortlautbeachtung nicht aus- drücklich dasteht. Man kann aber auch vereinfacht interpretieren: RN08 (CJC 3,5 Interpretation-2) = Dv(T+), d.h. es ist verboten, in eigener Sache zu richten. Dann fehlt hier die Rechtsfolge, die man sich zwar denken kann (Nichtigkeit des eigenen Urteilsspruchs), die aber so nicht dasteht. Die Interpretation bleibt unklar. |

|

Bereits im Römischen

Recht wurde man der Explosion der Rechtstexte nicht Herr.

"70 ... Alle Anstrengungen, die Masse des Rechts überschaubarer und damit handhabbarer zu gestalten, lösten die Probleme nicht. 71 Der Kodifikationsgedanke konnte sich erst im Rahmen des politischen und kulturellen Restaurationsprogramms des Kaisers Justinian (527-565) durchsetzen. ... 72 Die Kodifikation Justinians, die vor allem von seinem Justizminister Tribonian vorangetrieben und angesichts der Stofffülle in erstaunlich kurzer Zeit (fünf Jahre) fertig gestellt wurde, wird seit dem 16. Jh. als Corpus Iuris Civilis bezeichnet. ... Das Gesamtwerk gliedert sich in die Institutionen, Digesten oder Pandekten, den Codex und die Novellen." Quelle: Schröder (2015), S. 21, Rn 70 ff. |

Unsinnige Buchstabenkleberei im frühen Römischen Recht

Schröder (2015), S. 5, Rn 19: "Das wurde besonders im legis-actionen-Verfahren deutlich. Gaius, der sein berühmtes Institutionen-Lehrbuch - Einführungslehrbuch für Anfänger - ca. 160 n. Chr. schrieb, berichtet über den legis-actionen-Prozess, also über ein zu seiner Zeit bereits unübliches Verfahren (IV, 11 ff.):

„Die Klagen, die unsere Vorfahren anwandten, wurden legis actiones genannt, entweder weil sie in Gesetzen (leges) überliefert waren - damals waren nämlich Edikte der Prätoren, in denen die meisten Klagen eingeführt worden sind, noch nicht üblich - oder deswegen, weil sie genau an die Worte des Gesetzes angepasst waren und deshalb als genauso unverletzlich galten wie die Gesetze. Daher gibt es eine Rechtsauskunft, dass jemand, der wegen abgehauener Weinstöcke geklagt und dabei in der Klage das Wort Weinstöcke gebraucht hatte, seinen Prozess verloren habe, weil er das Wort ,Bäume' hätte nennen müssen, denn im Xll-Tafel-Gesetz, nach dem ihm die Klage wegen der abgehauenen Weinstöcke zustehe, sei allgemein von ,abgehauenen Bäumen' die Rede."

Die Textstelle verdeutlicht die starke Bindung an Formalien innerhalb dieser Prozessform. Bereits ein einfacher Versprecher führt zum Prozessverlust. Fest vorgeschriebene Spruchformeln prägen das Verfahren bereits vor dem Prätor. Dieser entschied nach dem Vorbringen des Klägers darüber, ob eine „actio", ein Klageanspruch für das Begehren zur Verfügung stand. Im dem sich anschließenden Verfahren vor einem Laienrichter (Verfahren „apud iudicem") wurde letztlich Beweis erhoben und der Streit entschieden."

Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.

Interpretation-1: T+ Wenn falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt, Dg ist F das Verlieren des Prozesses Dg geboten. Daraus lässt sich (1) die Rechtsnormformel RN33 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume Interpretation-1) = (T+) => Dg(F) ableiten.

Diskussion: In Interpretation-1 fehlt der Deontor beim Tatbestand (falsche Wortwahl in der Anklage), wenn auch klar ist, dass falsche Wortwahl verboten sein soll (besser: richtige Wortwahl geboten). Lässt sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen? Die Formulierung "Wenn falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt" kann man als Tatbestandserfüllung (T+) deuten. Täte man dies nicht, entstünde mit nur T statt T+ eine andere Rechtsnormformel RN09 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume) = Dv(T) => Dg(F). Für die Rechtsnormformel ist es wesentlich, ob nur ein Tatbestand beschrieben oder auch als erfüllt angesehen wird.

Interpretation-2: 1Falsche Wortwahl in der Anklage (T1) ist verboten (Dv). 2Wenn Falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt (T2+), ist es geboten (Dg), den Prozess zu verlieren (F). Rechtsnormformel RN01 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume Interpretation-2) = Dv(T1 UND T2+) => Dg(F).

Ergebnis: Für die Rechtsnormformel ist es wesentlich, ob nur ein Tatbestand beschrieben oder auch als erfüllt angesehen wird. Nicht immer sind Deontoren beim Tatbestand angegeben und nicht immer gelingen Umformulierungen, es sei denn mit Zusätzen, die dann aber den Sinn nicht verändern dürfen.

_

Lüshu ältester chinesischer Kodex

[noch kein Beispiel]

Schäfer, Anton (202) Zeittafel der Rechtsgeschichte: von den Anfängen über Rom bis 1919. 3. A. BSA. [GB]

Peinliche

Halsgerichtsordnung (Constitutio Criminalis Carolina) 1532 [Q-OrigDeutsch;

Q]

Vorbild war 1507 die Bamberger peinliche Halsgerichtsordnung von Johann

von Schwarzenberg (1463-1528). Ein neues Strafrecht für Deutschland

wurde erst 1871 geschaffen. Bis dahin galt die CCC neben den Gesetzen der

"Kleinstaaten" und Stände als Rahmenorientierung.

_37K.jpg)

Quelle: Schroeder, Fr. Chr. (2000, Hrsg.) Die pein- liche

Gerichtsordnung (Carolina) Kaiser Karls V. und des Heiligen Römischen

Reichs von 1532. Stuttgart: Reclam, S. 206:

|

Vorschriften über die Gerichtspersonen

und ihren Eid 1-5

Strafprozeßrecht 6-103 Einleitung des Strafverfahrens Einleitung von Amts wegen 6-10 Einleitung auf Privatklage Indizien (anzeygungen) für Straftaten 11-17 Allgemeine Bestimmungen 18-32 Indizien für einzelne Straftaten 33-44 Folter 45-61 Beweis durch den Kläger mittels Zeugen 62-76 Gerichtsverhandlung 77-101 Geistlicher Beistand für zum Tode Verurteilte 102-103 Strafvorschriften 104-180 Allgemeine Vorschriften 104-105 Straftaten gegen die Religion 106-109 Schmähschriften 110 Fälschungsdelikte 111-115 Sittlichkeitsdelikte 116-123 Verräterei und Straftaten gegen den Öffentlichen Frieden 124-129 Tötung 130-156 Diebstahl 157-175 Allgemeine Bestimmungen 176-180 Pflichten des Gerichtsschreibers 181-203 Protokollierung Formulierung von Todesurteilen und von ... 181-189 Urteilen über ewiges Gefängnis 190-195 Leibesstrafen 196-198 Freispruch 199-201 Aktenverwahrung 202 Erkundigungspflicht 203 Schlußvorschriften 204-219 Gerichtskosten 204 Belohnungsverbot 205 Beschlagnahme des Vermögens Flüchtiger 206 Verwendung gestohlener oder geraubter Gegenstände 207-214 Pflicht zur Galgenerrichtung 215-217 Abschaffung von Mißbräuchen in der Strafrechtspflege 218 Zuständigkeit für Rechtsgutachten 219 |

Bürgerrechte Französische Revolution [Q]

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte [EdMuBR] (20.08.1789) [Q] Art. I. 1Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. 2Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.

Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.

Analyse Satz 1: Der Text Satz 1 dürfte bis auf die Bedeutung von "frei" ohne Probleme verstanden werden.

Interpretation-1: WENN einer Mensch ist, DANN ist es GEBOTEN, ihn von Geburt an als frei mit gleichen Rechten ausgestattet, anzusehen. T+ Mensch sein, Dg sind und bleiben als geboten, F von Geburt an frei und gleich an Rechten anzusehen. (1) Rechtsnormformel RN33(EdMuBR Art I, 1 Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).

Diskussion-1: In Interpretation-1 RN33 stört mich, dass beim Tatbestand "Mensch sein" ein Deontor fehlt. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?

Interpretation-2: Interpretiert man T+ Für jeden Menschen von Geburt und bleibend Dg1 gilt, frei und gleich an Rechten F zu sein Dg2. Diese Interpretation führt zur Rechtsnormformel RN01(EdMuBR Art I, 1 Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F)

Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.

Analyse Satz 2:

Man kann den Satz 2 nur verstehen, wenn geklärt ist, was "Soziale

Unterschiede" und besonders "gemeiner Nutzen" sowie "begründet sein"

heißen soll. Auch dann ist die Rechtsnormlogik nicht einfach zu verstehen.

Mir ist schon nicht klar, ob Satz 2 mit Satz 1 zusammenhängen soll,

und falls wie, oder ob Satz 2 einen eigenen, vom Satz 1 unabhängigen

Gedanken, ausdrückt. Hier wäre in der Tat mehr Auslegung vonnöten.

_

Unabhaengigkeitserklaerung-USA

4. Juli 1776 [Q]

"Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und

keines Beweises bedürfend, nämlich: daß alle Menschen gleich

geboren; daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen

Rechten begabt sind; daß zu diesem

Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehöre; daß,

um diese Rechte zu sichern, Regierungen eingesetzt sein müssen, deren

volle Gewalten von der Zustimmung der Regierten herkommen; daß zu

jeder Zeit, wenn irgend eine Regierungsform zerstörend auf diese Endzwecke

einwirkt, das Volk das Recht hat, jene zu ändern oder abzuschaffen,

eine neue Regierung einzusetzen, und diese auf solche Grundsätze zu

gründen, und deren Gewalten in solcher Form zu ordnen, wie es ihm

zu seiner Sicherheit und seinem Glücke am zweckmäßigsten

erscheint. - Klugheit zwar gebiete, schon lange bestehende Regierungen

nicht um leichter und vorübergehender Ursachen willen zu ändern,

und dieser gemäß hat alle Erfahrung gezeigt, daß die Menschheit

geneigter ist, zu leiden, so lange Leiden zu ertragen sind, als sich selbst

Rechte zu verschaffen, durch Vernichtung der Formen, an welche sie sich

einmal gewöhnt. Wenn aber eine lange Reihe von Mißbräuchen

und rechtswidrigen Ereignissen, welche unabänderlich den nämlichen

Gegenstand verfolgen, die Absicht beweist, ein Volk dem absoluten Despotismus

zu unterwerfen, so hat dieses das Recht, so ist es dessen Pflicht, eine

solche Regierung umzustürzen, und neue Schutzwehren für seine

künftige Sicherheit anzuordnen. Dieser Art war das nachsichtige Dulden

dieser Kolonien, und dieser Art ist nun auch die Nothwendigkeit, durch

welche sie gezwungen werden, das frühere System der Regierung zu ändern.

Die Geschichte des gegenwärtigen Königs von Großbritannien

ist eine Geschichte von wiederholten Ungerechtigkeiten und eigenmächtigen

Anmaßungen, die alle die direkte Absicht haben, eine unumschränkte

Tyrannei über diese Staaten zu errichten."

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Analyse Satz 1: Der Satz "Wir halten die

nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und keines Beweises bedürfend,

nämlich: daß alle Menschen gleich geboren, daß sie von

ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt

sind; daß zu diesem Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit

gehören; " ist dem groben Sinn nach ohne Probleme verstehbar.

Interpretation-1:

- T1+ Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und

keines Beweises bedürfend, nämlich:

T2+ alle Menschen, genauer jeder Mensch

F gleich geboren, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten F1 begabt sind; daß zu diesem F1.1 Leben, F1.2 Freiheit und das F1.3 Streben nach Glückseligkeit gehöre;

Das ergibt die Rechtsnormformel RN03(USA-1776 Satz 1 Interpretation-1) = (T1+ UND T2+) => F.

Interpretation-2:

- Allgemein gelten (Dg1) die nachfolgenden Wahrheiten als

klar an sich und keines Beweises bedürfend (T1+), nämlich:

daß für alle Menschen gilt (Dg2)

F dass sie gleich geboren, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten F1 begabt sind; daß zu diesem F1.1 Leben, F1.2 Freiheit und das F1.3 Streben nach Glückseligkeit gehören;

Das ergibt die Rechtsnormformel RN01(USA-1776 Satz 1 Interpretation-2) = Dg1(T1+ UND T2+) => Dg2(F)

Anmerkung-diesem: "diesem" ist vermutlich ein Übersetzungsfehler und grammatikalisch korrekt "diesen" heißen, da es die unveräußerlichen Rechte erläutert: Leben, Freiheit, Glück. Wenn zu den unveräußerlichen Rechten Leben gehört, dann schließt dies die Todesstrafe aus, was in den USA aber nicht der Fall ist. Auf diesen Widerspruch sei hier nur hingewiesen.

_

Bill of Rights USA 1789-1791 [Q]

Das sind die ersten 10 Zusatzartikel zu amerikanischen Verfassung, 1789 beschlossen, 1791 ratifiziert.

Allgemeines Landrecht

für die Preußischen Staaten

[Q] [APLR]

§. 47. Findet der Richter den eigentlichen

Sinn des Gesetzes zweifelhaft, so muß er, ohne die prozeßführenden

Parteyen zu benennen, seine Zweifel der Gesetzcommißion anzeigen,

und auf deren Beurtheilung antragen.

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Analyse: § 47

ist ohne Probleme verständlich.

Interpretation-1: WENN

ein Richter den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft findet, DANN

ist ihm GEBOTEN, dies der Gesetzeskommission anzuzeigen und um eine Beurteilung

nachzusuchen. Signierung: T+ Findet der Richter den eigentlichen

Sinn des Gesetzes zweifelhaft, Dg so muss er, F seine

Zweifel der Gesetzcommißion anzeigen, und auf deren Beurtheilung

antragen. Das lässt sich in der Rechtsnormformel darstellen: RN33(§

47 APLR Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).

Diskussion-1: Die Erfüllung

des Tatbestandes (T+) ist bereits in der Formulierung "Findet der Richter

den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft" enthalten, daher sehe ich

in der T+ Signierung kein Problem.. Es stört mich aber, dass beim

Tatbestand kein Deontor steht. Ich habe daher eine Umformulierung gemacht:

Interpretation-2: Es

ist dem Richter geboten (Dg), WENN er den eigentlichen Sinn

des Gesetzes zweifelhaft findet (T+), dies DANN der Gesetzeskommission

anzuzeigen und um eine Beurteilung nachzusuchen (F). RN03(§

47 APLR Interpretation-2) = Dg(T+)

=> F.

Diskussion-2: Aber

in dieser Umformulierung wird der Deontor nur von F auf T+ verschoben.

Nun hat zwar T+ einen Deontor, aber F nicht mehr. Es hat den Anschein,

als bliebe der Sinn des § 47 APLR auch bei Vertauschung der Deontoren

erhalten. Das scheint mir ein beachtliches Phänomen, das weiter und

näher zu untersuchen wäre. Hier gibt es also in der Grundlagenarbeit

textanalytisch noch einiges zu tun. Andererseits ist klar, das die Rechtsfolge

als Gebot aufzufassen ist, auch wenn kein ausdrücklicher Deontor dabeisteht.

Ich habe versucht, eine weitere Umformulierung zu finden, die zusätzlich

zum Deontor beim Tatbestand auch einen Deontor bei der Rechtsfolge hat,

aber es ist mir ohne Anwendung sprachlicher Gewalt nicht gelungen.

Interpretation-3 (Vorsicht! suchen ergibt sich nicht

aus dem Originaltext): Mit sprachlicher Gewalt:

Es ist dem Richter geboten (Dg1), im eigentlichen Sinn des Gesetzes

Zweifel zu suchen (T1+) und WENN er solche findet (T2+),

ist ihm geboten (Dg2) diese DANN der Gesetzeskommission anzuzeigen

und um eine Beurteilung nachzusuchen (F).

Diskussion-3:

Zweifel suchen steht so nicht im Originaltext. Dort ist nur

vom finden die Rede, nicht vom suchen. Finden ist nicht unbedingt

eine Folge von suchen. Vieles findet man, ohne dass man es gesucht hat.

Manches fällt einem einfach auf oder ein.

_

Kodex Napoleon / Code civil [Q]

[KN / CC]

Präliminar-Artikel 1, 4 (Rechtsverweigerungsverbot)

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Analyse: Der Präliminar-Artikel

[PA] 1,4 ist ohne größere Problem dem Sinne nach verständlich,

auch wenn hier nicht erklärt wird, was die einzelnen Tatbestandsmerkmale

(Stillschweigen, Dunkelheit, Unzulänglichkeit) genau bedeuten. Es

wird Entscheidungszwang vorgeschrieben, auch wenn das Gesetz eine

Lücke ("Stillschweigens"), eine Unklarheit ("Dunkelheit") oder eine

"Unzulänglichkeit" enthält. Damit ist sozusagen Rechtsfortbildung

durch den Richter vorgeschrieben, andernfalls kann (De)

der Richter wegen Verweigerung der Justizpflege verfolgt werden.

Interpretation-1: WENN

(T+) ein Richter wegen Unzulänglichkeit eines Gesetzes keine Entscheidung

trifft, DANN (De) KANN er F verfolgt werden.

Das kann in Rechtsnormformel RN33(KN PA 1,4 Interpretation-1)

= (T+) => De(F) dargestellt werden.

Diskussion: In der Interpretation-1

stört, dass beim Tatbestand kein Deontor steht. Es stellt sich

die Frage, ob eine Umformulierung möglich ist, z.B. derart:

Interpretation-2: Es

ist geboten Dg, dass Richter, trotz Unzulänglichkeit des

Gesetzes, urteilen (T+), andernfalls kann De er verfolgt werden

(F). Dies führt zur Rechtsnormformel

RN01(KN PA

1,4 Interpretation-2) = Dg(T+)

=> De(F).

Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur

Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung

ist also annehmbar.

_

1.2 Menschenrechte

Kyros Zylinder * Franz. Rev. * UN

Charta 1948 * Menschenrechte im Islam *

Der Begriff Allgemeine Menschenrechte ist ohne größere Probleme dem Sinn nach zu verstehen. Intuitiv bedeutet er die Rechte, die jeder Mensch hat, weil er ein Mensch ist. Er hat sie von Geburt oder von der Zeugung an. Aber was sind diese Rechte? Hierüber scheiden sich die Geister, vor allem zwischen dem Islam und dem Westen.

Kyros Zylinder Persien 588 v. Chr. [Q]

Wikipedia (Abruf 03.06.2019): "Das antike Persien gilt allerdings als das Ursprungsland der Menschenrechte. 539 v. Chr. eroberten die Armeen von Kyros dem Großen, dem ersten König von Altpersien, die Stadt Babylon. Er befreite die Sklaven und erklärte, dass alle Menschen das Recht haben, ihre eigene Religion zu wählen. Auch stellte er die Gleichheit der Menschen aus allen Teilen der bekannten Welt heraus. Diese sowie weitere Erlasse wurden auf einem gebrannten Tonzylinder – dem Kyros-Zylinder – aufgezeichnet, welcher offiziell als erste Menschenrechtserklärung durch die Vereinten Nationen anerkannt ist.[16] Sie sind in alle sechs offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden und ihre Bestimmungen entsprechen den ersten vier Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte." Auf der Wikipediaseite von Kyros ist allerdings zu lesen (Abruf 06.06.2019): "Die Vereinten Nationen veröffentlichten 1971 in allen offiziellen UNO-Sprachen die Inschrift des Kyros-Edikts, wobei dieses auf Initiative der iranischen Regierung als „erste Charta der Menschenrechte“ bezeichnet wurde. Dies geschah ohne neutrale Prüfung des historischen Hintergrunds. Bis heute hat die UNO nicht zu kritischen Fragen, die sich auf den propagandistischen Zweck des Textes beziehen, Stellung genommen.[65] Die Konstruktion eines Zusammenhangs mit dem modernen Begriff der Menschenrechte, der zur Zeit des Kyros nicht existierte, wird von Historikern nicht akzeptiert, da eine solche Betrachtungsweise unhistorisch ist und der damaligen Wirklichkeit nicht gerecht wird.[66] So widerspricht der Althistoriker Josef Wiesehöfer unwissenschaftlichen Darstellungen, die Kyros als König beschreiben, „der Menschenrechtsideen in den Umlauf brachte“."

Allgemeine-Menschenrechte-1948 [AMR UN 1948] [Q]

Menschenrechtserklärungen im Islam

Vorbemerkung: Im Islam herrscht seit dem Tode Mohammeds ein Durcheinander

und Mischmasch zwischen Religion und Recht, das sich bis in die Gegenwart

erhalten hat. Dazu gehört auch der Auserwähltterror und der anscheinend

ewige Kampf zwischen Schiiten und Sunniten. Das spiegelt sich auch in den

verschiedenen Erklärungen zu den Menschenrechten. Am ehrlichsten wäre

es wohl, wenn man sagte: Der Islam braucht kein Menschenrecht, er hat den

Koran

und die Sunna,

das muss reichen. Man sollte den blumigen und wohlklingenden Worten und

Versicherungen daher kritisch gegenüberstehen.

humanrights (Abruf 07.06.19) informiert: "Verhältnis

zur Kairoer Erklärung für Menschenrechte

Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte wurde 1990 von der Organisation

der Islamischen Konferenz (OIC) verabschiedet. Sie ist nicht zu verwechseln

mit der Arabischen Charta der Menschenrechte. In der Kairoer Erklärung

werden die Rechte und Freiheiten der Scharia unterstellt, welche als «einzig

zuständige Quelle für die Auslegung oder Erklärung jedes

einzelnen Artikels» dient (Art. 25). Die Kairoer Erklärung der

Menschenrechte hat im Gegensatz zur Arabischen Charta keine rechtliche,

sondern bloss eine symbolische und indirekt menschenrechtspolitische Bedeutung.

Auf dieser Ebene markiert sie einen islamischen Gegenentwurf zur Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte."

1981-Allgemeine

Erklärung der Menschenrechte im Islam * (AEdMRiI 1981)

[PDF]

Artikel 3b Alle Menschen haben den gleichen menschlichen Wert:

...

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Analyse: Die Rechtsnorm ist ohne Probleme dem Sinn

nach verstehbar, wobei offen bleibt, wie das in der Praxis realisiert werden

kann und soll und was "gleicher menschlicher Wert" faktisch und praktisch

bedeutet.

Interpretation-1: WENN einer Mensch ist,

DANN ist es GEBOTEN, ihm den gleichen menschlichen Wert anzuerkennen. Rechtsnormformel

RN33(Art.

3b AEdMRiI 1981 Interpretation-1) = (T+) =>

Dg(F).

Diskussion: In RN41 stört,

dass bei T der Deontor fehlt und die Erfüllung des Tatbestandes nicht

ausdrücklich genannt wird, obwohl sie sehr wahrscheinlich natürlich

gemeint ist und damit implizit vorliegt.

Interpretation-2:

Ausführlich

müsste es heißen: Für jeden, der Mensch ist (T+)

ist

es geboten ("haben", D), ihm den gleichen menschlichen Wert zuzuerkennen

(F) mit der Rechtsnormformel

RN11(Art.

3b AEdMRiI 1981 Interpretation-2) = Dg(T+)

=> F.

Beide Rechtsnormformeln von

Interpretation-1 und Interpretation-2 drücken m.E. den gleichen Sinn

aus, obwohl die Deontoren vertauscht sind.

Interpretation-3:

Für jeden Menschen gilt, jeder hat den gleichen menschlichen Wert.

In dieser Formulierung kann sowohl dem Tatbestand (jeder, der ein Mensch

ist) und der Rechtsfolge (den gleichen Wert haben) jeweils ein eigener

Deontor zugeordnet werden, und damit auf die Form der vollständigen

Rechtsnorm-Formel bringen: Für jeden, der Mensch ist (T+) gilt

(Dg),

dass es geboten ist ("hat"), ihm den gleichen menschlichen Wert

zuzusprechen (F). Die Formulierung und Interpretation ergibt nun die Rechtsnormformel

RN01(Art.

3b AEdMRiI 1981 Interpretation-3) = Dg(T+)

=> Dg(F).

Ergebnis: Der Art 3b

(AEdMRiI 1981) kann mit Interpretation-3 auf

die Form der vollständigen Rechtsnormformel RN01 gebracht werden.

1990 (1994

in Kraft) Arabische

Charta der Menschenrechte. (ACdMR 1994) * [PDF]

Artikel 18 Jeder hat das angeborene Recht, überall als rechtsfähig

anerkannt zu werden.

Zur Analyse stellen wir die

6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor

beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,

(6) Rechtsfolge.

Analyse: Die Rechtsnorm ist ohne Probleme dem Sinn

nach verstehbar, wenn auch nicht klar ist, was "jeder", "angeboren", "überall"

und "rechtsfähig" genau bedeuten.

Interpretation-1: T+ Jeder Mensch,

Dghat, F das angeborene Recht, überall als rechtsfähig

anerkannt zu werden. Dies kann in der Rechtsnormformel RN33(Art.

18 ACdMR 1994 Interpretation-1) = (T+) =>

Dg(F) ausgedrückt werden.

Diskussion: Hier stört,

dass es in der Interpretation-1 beim Tatbestand keinen Deontor gibt. Lässt

sich das umformulieren, so ein Deontor beim Tatbestand steht?

Interpretation-2:

Für

jeden, der ein Mensch ist (T+), gilt (Dg),

dass

ihm das angeborene Recht zusteht (Dg),

überall als rechtsfähig anerkannt zu werden (F). "gilt" und

"zusteht" steht wörtlich nicht so da, sondern "hat". Interpretation-2

führt zur Rechtsnormformel RN01(Art.

18 ACdMR 1994 Interpretation-2) = Dg(T+)

=> Dg(F).

Ergebnis: Der Art 18 (ACdMR

1994) kann mit Interpretation-2 auf die Form der

vollständigen Rechtsnormformel RN01 gebracht werden.

2004-(2008

in Kraft) Arabische Charta der Menschenrechte * [PDF]

[noch kein Beispiel]

GG Art 19 (4) 1 Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.

Analyse: Der Text ist ohne Probleme verstehbar.

Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand

(T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO

Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.

Interpretation-1: T+ Wird jemand durch

die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt; DR so

steht offen; F der Rechtsweg. Der Rechtsweg kann, muss

aber nicht beschritten werden. Rechtsnormformel: RN33(GG

Art 19 (4),1 Interpretation-1) = (T+) => DR(F). Man könnte

statt "R" für Recht auch erlaubt, also "e" beim Deontor der Rechtsfolge

spezifizieren.

Diskussion: In der Interpretation-1 fehlt

der Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung

berichtigen? Der Deontor bei der Rechtsfolge ist "steht offen", d.h.

der Rechtsweg kann beschritten werden, muss aber nicht. Es ist eine Erlaubnis

oder ein Recht, das gewährt wird, den Rechtsweg zu beschreiten

Interpretation-2: Niemand darf (Dg)

durch

öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt werden (T) UND wenn

er verletzt wird (+), so steht (DR) ihm der Rechtsweg offen

(F). Das führt zur vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG

Art 19 (4),1 Interpretation-2) = Dv(T) UND (T+) => DR(F),

vereinfacht

RN01(GG Art 19 (4),1) = Dv(T+)

=> DR(F),

Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur

Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also

annehmbar.

Anmerkung: In der Strukturdarstellung der

TU Dresden fehlt beim Tatbestand der Deontor.

Vollständig und richtig formuliert könnte

es heißen: Dv Es ist verboten, T jemanden durch öffentliche

Gewalt in seinen Rechten zu verletzten. Geschieht das (T+), De so

steht ihm G der Rechtsweg offen.

_

GG Art 3 (1) Alle Menschen sind vor

dem Gesetz gleich.

Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne

Probleme verstanden.

Interpretation-1: WENN einer ein Mensch

ist, DANN SOLL er vor dem Gesetz gleich sein. Dg:= Geboten ("sind"),

T+ Mensch sein, F Gleichbehandlung vor dem Gesetz.

In formelhaften Worten: WENN jemand ein Mensch ist, DANN ist Gleichbehandlung

vor dem Gesetz GEBOTEN. Rechtsnormformel: RN33(GG Art

3 (1) Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).

Diskussion: Der Tatbestand T+ Mensch sein

hat in der Interpretation-1 keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete

Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?

Interpretation-2: Für jeden Menschen

(T+) gilt Dg, dass er vor dem Gesetz gleich (F) ist Dg.

Das führt zur vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG

Art 3 (1) Interpretation-2) = Dg(T) UND (T+) => Dg(F),

vereinfacht

RN01(GG Art 3 (1) = Dg(T+)

=> Dg(F).

Ergebnis: Geeignete

Interpretation führt ohne Sonnverzerrung zur vollständigen Rechtsnormformel

RN01.

_

GG Art. 2 Abs. 2

1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 2In

diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Analyse Satz 1 und 2: Der Text wird im Allgemeinen

ohne Probleme verstanden.

Interpretation-1: Dg Geboten

("hat"), T+ Mensch sein ("jeder"), F1 das Recht auf Leben und

körperliche Unversehrtheit, F2 := In diese Rechte darf nur

auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. In formelhaften Worten:

WENN jemand ("jeder") ein Mensch ist, DANN ist das Recht auf Leben und

körperliche Unversehrtheit GEBOTEN UND In diese Rechte darf nur auf

Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Rechtsnormformel:

RN33(GG

Art 2 (2) Interpretation-1) = [(T+) => Dg(F1 UND F2)].

Diskussion: "hat" klingt im Zusammenhang

mit "das Recht auf Leben ..." wie eine Erlaubnis. Aber Erlaubnis, die man

nutzen kann oder auch nicht, trifft den Sinn nicht. "hat" muss hier daher

ein GEBOT bedeuten. Beim Tatbestand ("jeder" = Mensch sein) gibt es keinen

Deontor, es sei denn, man rechnet "hat" zum Tatbestand "jeder" dazu oder

interpretiert wie folgt:.

Interpretation-2: Für jeden Menschen

(T+) gilt (Dg), dass es geboten ist (Dg), sein Recht

auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu wahren (F1) UND in die

Rechte, darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden (F2). Rechtsnormformel:

RN01(GG

Art 2 (2) Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F1 UND

F2)].

Ergebnis: Geeignete

Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel

RN01.

Interpretation-3 mit neuer Voranstellung Satz

1: 1Es ist geboten, die allgemeinen Menschenrechte zu beachten. 2Jeder

hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 3In diese

Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Nachdem neuen

voranstellenden Einschub 1, wird die Rechtsnormformel vollständig

und kann entsprechende ausgedrückt werden: RN01(GG

Art 2 (2) ergänzt) = Dg(T+) => Dg(F1 UND F2).

Ergebnis: Auch die Voranstellung "1Es ist

geboten, die allgemeinen Menschenrechte zu beachten" führt

zur vollständigen Rechtsnormformel

RN01,

wobei an diesem Punkt offen bleiben kann, inwieweit hier der Sinn erhalten

bleibt oder erweitert wurde.

_

GG Art 11 (1) Alle Deutschen genießen

Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme

verstanden, wenn man weiß, was unter Freizügigkeit (Wahl des

Aufenthaltsortes) zu verstehen ist.

Interpretation-1: T+ Alle Deutschen,

De

erlaubt ("genießen"), F Freizügigkeit

im ganzen Bundesgebiet. In formelhaften Worten: WENN jemand Deutscher

ist, DANN ist Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet ERLAUBT. Rechtsnormformel:

RN33(GG

Art 11 (1) Interpretation-1) = (T+) => De(F)).

Diskussion: Bei dieser Interpretation gibt

keinen Deontor beim Tatbestand T+ Deutscher sein. Lässt sich

das durch geeignete Umformulierung berichtigen?

Interpretation-2: Für jeden Deutschen

(T+) gilt Dg, dass er im ganzen Bundesgebiet Freizügigkeit

(F) genießt. Rechtsnormformel RN01(GG

Art 11 (1) Interpretation-2) = Dg(T+) =>

De(F).

Ergebnis: Geeignete

Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel

RN01.

Dieses Ergebnis kann auch durch eine neue Voransstellung erzielt werden:

Interpretation-3 durch neue Voranstellung: 1Deutsche

genießen besondere Rechte. 2Alle Deutschen genießen Freizügigkeit

im ganzen Bundesgebiet und zur Rechtsnormformel RN01(GG

Art 11 (1) ergänzt Interpretation-3) = Dg(T+)

=> De(F))

Kritik: Die Norm ist für Kinder, Geschäftsunfähige

oder Betreute mit Einwilligungsvorbehalt nicht erfüllt, also falsch

formuliert und enthält damit eine erhebliche Fehler und Lücken.

So nachlässig und falsch sollten Verfassungsgrundsätze nicht

formuliert und belassen werden.

_

GG Art 1 1Die Würde des Menschen

ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung

aller staatlichen Gewalt.

Analyse Satz 1: Der Text ist zwar sehr wohlklingend,

aber unverständlich, so lange man nicht weiß, was "Würde"

(>Anmerkung) und "unantastbar", heißen

soll.

Interpretation-1: T+ Mensch sein.

Dg

ist als geboten zu verstehen, F1 Würde unantastbar.

In

formelhaften Worten: WENN einer Mensch ist, DANN SOLL seine Würde

unantastbar sein. RN33(GG Art 1, Satz1 Interpretation-1)

= (T+) => Dg(F1).

Diskussion: Beim Tatbestand findet sich bei

dieser Interpretation kein Deontor. Es fragt sich, ob eine geeignete Umformulierung

möglich ist, zu die zur vollständigen Rechtsnormformel RN01 führt?

Interpretation-2: Für jeden Menschen

(T+) gilt (Dg1), dass seine Würde (F1) nicht

angetastet werden darf (Dg2) mit der vollständigen

Rechtsnormformel RN01(GG Art 1, Satz1 Interpretation-2)

= Dg1(T+) => Dg2(F1).

Ergebnis: Geeignete

Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel

RN01.

Interpretation-3: Vervollständigung durch

Voranstellung eines neuen Satzes: 1Es ist geboten, die unveräußerlichen

Grundrechte des Menschen zu beachten. 2Die Würde des Menschen ist

unantastbar. 3Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller

staatlichen Gewalt mit der nun vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG

Art 1,1 ergänzt Interpretation-3) = Dg(T+) => Dg(F1

UND F2).

Analyse Satz 2: 2Sie zu achten und zu schützen

ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Fasst man Satz 2 insgesamt

als F2 auf, muss die Rechtsnormformel nur noch um F2 ergänzt werden:

RN01(GG

Art 1, Satz 2) = Dg1(T+) => Dg2(F1 UND F2).

Anmerkung-GG-Art-1: In § 1 (1)

SGB I wird ausgeführt: "Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung

sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich

sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein

menschenwürdiges Dasein zu sichern, ..." Damit ist ein Merkmal der

Menschenwürde näher bestimmt. Verbot der Todesstrafe oder der

Folter wären andere.

_

BVerfG § 1 (1) Das Bundesverfassungsgericht

ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger

und unabhängiger Gerichtshof des Bundes.

Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme

verstanden. Er definiert die Stellung (selbständig, unabhängig)

des BVerfG in der Bundesrepublik Deutschland.

Interpretation-1: T+ Das BVerfG,

Dg ist, F allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber

selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. Dies

kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BVerfG

§ 1 (1) Interpretation-1) = (T+) => Dg(F)).

Diskussion-1: Beim Tatbestand Bundesverfassungsgericht

sein steht es kein Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung

berichtigen?

Interpretation-2: Für das Bundesverfassungsgericht

T+

gilt

Dg, dass es ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber

selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes F ist

Dg.

RN01(BVerfG § 1 (1) Interpretation-2) = Dg

(T+) => Dg(F)).

Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur

Form D(T+) => D(F) ist möglich, aber:

Diskussion-2: An dieser Stelle fragt sich,

aus welchen Elementen ein Tatbestand bestehen soll? Denn "Für das

BVerG gilt" ist keine Aussage. Nach dem Modell der Elementaraussage (Kamlah

& Lorenzen 1973, S. 35) gilt die Form: "X e P". Wenn X := BVerG ist

fehlt das Prädikat P. Ein Inhalt P taucht erst in der Rechtsfolge

auf. Wenn also ein Tatbestand aus mindestens einer Elementaraussage bestehen

soll, dann ist der Satz "Für das BVerG gilt" keine Aussage, weil P

fehlt. Dann könnte auch "Für das BVerG gilt" nicht für den

Tatbestand stehen.

Anmerkung: Das BVerfG steht praktisch über

dem Gesetzgeber, indem es die Befugnis hat, Gesetze des Gesetzgebers zu

bestätigen oder zu verwerfen. Das ist ein Eingriff in die und ein

Widerspruch zur Gewaltenteilung. Theoretisch könnte mit dieser formalen

Macht zwar ein Hitler in die Schranken verwiesen werden, aber nur, wenn

das BVerfG z.B. den Oberbefehl über Armee und Polizei hätte und

diese sich daran hielte. Das ist also mindestens doppelt nicht richtig

durchdacht.

_

BVerfG § 2 (1) Das Bundesverfassungsgericht

besteht aus zwei Senaten.

Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme

verstanden, auch wenn man nicht ganz genau weiß, was ein Senat ist,

was aber leicht geklärt werden kann. Aber worin besteht hier die Rechtsnorm?

Interpretation-1: T+ Das BVerfG, Dgbesteht

aus, F zwei Senaten. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel

ausgedrückt werden: RN33(BVerfG § 2(1) Interpretation-1)

=> (T+) => Dg(F)). Diese formale Umsetzung erscheint mir

dennoch plausibel.

Diskussion: Zum Tatbestand gibt es bei dieser

Interpretation keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung

berichtigen?

Interpretation-2: Für das Bundesverfassungsgericht

(T) gilt (Dg), dass es aus zwei Senaten bestehen (F) soll (Dg).

Das lässt sich zwar formal in die vollständige Rechtsnormformel

RN01(BVerfG § 2(1)) => Dg(T+) => Dg(F)

bringen, aber wie schon bei BVerfG § 1 (1) oben, ergibt "Für

das Bundesverfassungsgericht gilt", formal Dg(T+), inhaltlich

ohne weitere Erklärungen keinen interpretierbaren Sinn, weil fehlt,

was gilt. Das ist wie in der Prädikatenlogik mit Aussageformen, die

Leerstellen ("Lücken") oder freie Variablen enthalten. Solche Tatbestände

sind schwer nachvollziehbar. Wir müssen also verlangen, dass ein Tatbestand

wenigstens aus einer Elementaraussage vom Typ S(P) besteht, von irgendeinem

Subjekt S wird ein Prädikat P ausgesagt. Eine umständlich

wirkende Variante wäre: Für ein Gericht, das Bundesverfassungsgericht

ist T+, gilt Dg, dass es aus zwei Senaten bestehen (F) soll

Dg. So betrachtet wäre die Rechtsnormformel RN01(BVerfG

§ 2(1) Interpretation-2) => Dg(T+) => Dg(F)

Interpretation-3: Kann man "Das Bundesverfassungsgericht

besteht aus zwei Senaten" als einzigen Tatbestand auffassen? Es ist geboten

Dg, dass das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten besteht

(T+)? Also durch die Form RN08(BVerfG §

2(1) Interpretation-3) => Dg(T+). Man kann, ich habe es ja so

eben gemacht. Aber ist es vernünftig, ist es sinnvoll?

Ergebnis: Mir erscheint Interpretation-1

am angemessensten. Hier ist noch weitere sprachanalytische Kriterienarbeit

vonnöten, denn "angemessener erscheinen" ist zu wenig.

__

BVerfG 25 (4) Die Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts ergehen "im Namen des Volkes".

Analyse: Der Test ist nur oberflächlich betrachtet

verständlich. Denn die Bedeutung "im Namen des Volkes" bleibt unklar

(Kritik).

Interpretation-1: T+ Die Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts, Dg ergehen, F "im Namen des

Volkes". In formelhaften Worten: WENN das BVerg entscheidet, DANN ist

es GEBOTEN, dass diese Entscheidung "im Namen des Volkes" ergeht. Dies

kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BVerfG

25(4) Interpretation-1) = T+ => Dg(F).

Diskussion: Zum Tatbestand gibt es keinen

Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?

Interpretation-2: Für Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts (T+) gilt (Dg1), dass

sie "im Namen des Volkes" (F) ergehen (Dg2). RN01(BVerfG

25(4) Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F).

Ergebnis: Hier hat der Tatbestandsteil

keine Leerstelle, die Interpretation-2 ist also vertretbar.

Kritik-BVerfG-25-(4): Man

weiß nicht genau, was die Formel "im Namen des Volkes" bedeutet.

Intuitiv wird mit dieser Formel der Eindruck hervorgerufen als ob das BVerfG

tatsächlich im Namen des Volkes spräche, obwohl es natürlich

nur in seinem eigenen Namen spricht. Man sollte meinen, dass das Volk darüber

abstimmen sollte. Darüberhinaus sollte das Quorum definiert sein,

d.h. wie viele der Wahlberechtigten dafür sein müssen (z.B. 51%,

67%, 76%, 91%, oder ...), damit diese Formel verwendet werden darf.

_

BVerfG § 31

(1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane

des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.

(2) In den Fällen des § 13 Nr. 6, 6a, 11, 12 und 14 hat die

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt auch

in den Fällen des § 13 Nr. 8a, wenn das Bundesverfassungsgericht

ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für

nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit dem Grundgesetz oder sonstigem

Bundesrecht vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt

wird, ist die Entscheidungsformel durch das Bundesministerium der Justiz

und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen.

Entsprechendes gilt für die Entscheidungsformel in den Fällen

des § 13 Nr. 12 und 14.

Analyse Absatz (1) BVerfG § 31 (1):

Der Text (1) wird im Allgemeinen ohne Probleme verstanden, wenn auch nicht

klar gesagt wird ab wann und unter welcher Bedingung die Bindung gilt (Verkündung,

Veröffentlichung?).

Interpretation-1: T+ Die Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts, Dg

binden, F1 die

Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und

Behörden. Dies kann durch folgende Form ausgedrückt werden:

RN33(BVerfG

§ 31,1 Interpretation-1) = T+ => Dg(F1)).

Diskussion: In Interpretation-1 ist der Deontor

bei der Rechtsfolge plaziert. Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Lässt

sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?

Interpretation-2: Für Entscheidungen

des Bundesverfassungsgerichts T+ gelten Dg1, dass

die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte

und Behörden F daran gebunden sind Dg2. RN01(BVerfG

§ 31,1 Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F).

Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur

Form D(T+) => D(F) gelingt. Die Umformulierung ist also annehmbar..