- BayS.2: "Wann das der Fall ist, das heißt,

welche rhetorischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, darüber

gibt es bis zum heutigen Tag keine präzisen VorstellungenFN1). Die

vorliegende Arbeit will dazu einen Diskussionsbeitrag leisten. Zunächst

wird der Wandel des Plausibilitätsverständnisses

im Laufe der Geschichte exemplarisch erläutert (Kapitel I). Dabei

fällt auf, daß es im wesentlichen zwei konträre Auffassungen

gibt: die eine betont die Situationsbezogenheit, die andere verzichtet

auf jeden situativen Aspekt. Da der Begriff der Plausibilität

mit der Argumentation zusammenhängt, wird anschließend, um die

Entscheidung für die eine oder andere Meinung zu erleichtern, eine

rhetorische Argumentationstheorie dargestellt (Kapitel II 1). Die These

lautet, daß es auf Grund der Theorie möglich ist, ein adäquates

Modell der Argumentation zu entwickeln, welches Aufschlüsse über

die Plausibilität geben kann. Nachdem

zu diesem Zweck einige Modelle untersucht und verworfen werden, wird ein

eigenes "praxologisches"FN2) Modell vorgeschlagen (Kapitel II 2). Die Adäquanz

dieses Ansatzes wird durch eine ausführliche Anwendung auf die juristische

Argumentation vorgeführt (Kapitel III). Schließlich werden an

Hand dieses Modells detaillierte Aussagen über die Plausibilität

der juristischen Argumentation gemacht (Kapitel IV).

Fußnoten S2.

FN1-S2) Konkrete Ergebnisse gibt es lediglich auf dem Gebiet der Kommunikationsforschung. Jedoch gehen diese Untersuchungen mehr ins Psychologische. Vergleiche N. Maccoby: "Die neue 'wissenschaftliche' Rhetorik", in: W. Schramm (Hg), Grundfragen der Kommunikationsforschung, München 1970, S. 55-70.

FN2-S2) Zu diesem Begriff, der in Abgrenzung zur "Praxeologie" eingeführt wird, siehe unten S. 37 ff, 44"

Kommentar-BayS. 2: Hier wird eine Übersicht gegeben, was vom Inhalt zu erwarten ist.

BayS.3: "I Zur Plausibilität

1) Aus situativer Sicht

Das Wort "Plausibilität" stammt von

dem lateinischen "plausibilis"; "plaudere" heißt in die Hände

klatschen, Beifall spenden, applaudieren. Eine plausible

Argumentation ist demnach eine beifallswerte Argumentation.

Etymologisch läßt sich das Wort noch weiter zurückverfolgen.

Bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat der Franzose Delätre

die Herkunft dieses Wortes aus dem Sanskrit behauptetFN1-S3). Die moderne

etymologische Forschung bestätigt diese Vermutung. Nach Pokorny bedeuten

die Sanskritwurzeln "pleu-d-, pleu-t-, plak, plag", soviel wie schlagen.

Man findet sie in griechisch: "plege", lateinisch: "plaga" (Schlag, Wunde),

aber auch in lateinisch: "plaudo" und, stark verändert, in angelsächsisch:

"flocan" (Beifall klatschen).FN2-S3)

Applaudiert wird aber nur in einer bestimmten Situation, nämlich

wenn eine Darbietung (Schauspiel, Vortrag) den Zuschauern beziehungsweise

den Hörern gefälltFN3-S3). Daraus folgt für den Begriff

der Plausibilität, daß er angemessen nur im

Hinblick auf das jeweilige Auditorium verwendet werden kann. Dieser situative

Zusammenhang war [>S. 4] in der antiken Rhetorik unbestritten. Dank der

Tatsache, daß die Rhetorik viele Jahrhunderte zur Schulbildung gehörteFN1),

wurde dieses Verständnis auch bis weit in die Neuzeit hinein tradiert.

So erläutern zum Beispiel Diderot und d'Alambert die Plausibilität

als "terme relatif à l'acquiescement, au consentement, à

la croyance que nous donnons à quelque chose"FN2). Fast identisch

damit ist die Formulierung des Dictionnaire universel François et

Latin: "terme relatif à l'acquiescement que l'esprit donne

à quelque chose"FN3-S4). Noch im Jahre 1873 definierte E. Littré:

"plausible: qui merite d'etre applaudi, approuve en apparence et jusqu'à

preuve du contraire"FN4-S4). [plausibel:

der verdient Applaus, dem anscheinend zugestimmt wird und bis zum Beweis

des Gegenteils]

- FN1-S3) P. Larousse: Grand Dictionnaire du XIXe

Siècle, Paris 1865-1876, Stichwort "plausible": "Delâtre rapporte

ce mot à la racine sanscrite 'plu', qui selon lui, joindrait au

sens de couler, flotter, naviguer, s'élancer, souffler, la signification

de battre". [GÜ Delâtre verbindet dieses Wort mit der Sanskrit-Wurzel

'plu', die seiner Meinung nach mit der Bedeutung von Flow verbunden wäre,

schweben, navigieren, starten, blasen, schlagen]

FN2-S3) J. Pokorny: Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bd I. Bern, München 1959, S. 832

FN3-S3) Vergleiche Eingangsmotto

FN1-S4) Grammatik, Dialektik und Rhetorik bildeten das sogenannte Trivium innerhalb der "septem artes liberales".

FN2-S4) Diderot et d'Alambert: Encyclopédie, Nouvelle Edition, Genève MDCCLXXI, Stichwort: "plausible"

(Hervorhebung des Verfassers).

FN3-S4) E. Littré: Dictionnaire de la langue Française, Paris 1873, Stichwort "plausible".

Fußnoten:

- 1-S7) G. Campbell: The Philosophy of Rhetoric (1776),

edited by L. F. Blitzer, Southern Illinois University Press 1963

2-S7) Campbell, a.a.O. S. 81: "Probability results from evidence, and begets belief... Belief raised to the highest becomes certainty".

3-S7) Campbell, a.a.O. S. 82: "... plausibility implies no positive evidence for it. We know that fiction may be as plausible as truth".

4-S7) Campbell, a.a.O. S. 82: "This the French critics have aptly enough denominated in their language vraisemblance, the English critics more improperly in theirs probability. In order to avoid the manifest ambiguity there is in this application of the word, it had been better to retain the word verisimilitude, now almost obsolete".

5-S7) Campbell, a.a.O. S. 83f: "...the orator...must...bespeak the assistance of experience. This, if properly employed, will prove a potent ally, by adding the grace of verisimilitude to the whole".

6-S7) Campbell, a.a.O. S. 84/85

Fußnoten:

- 1-S9) G. B. Vico: De nostri temporis studiorum ratione

(1708) dt.-lat. Ausgabe von W. F. Otto, Vom Wesen und Weg der geistigen

Bildung, Darmstadt 1963, S. 26: "Verisimilia namque vera inter et falsa

sunt quasi media..."

Speziell für die Erörterung von Rechtsmeinungen siehe K. Engisch: Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken, München 1963, S. 12ff

2-S9) O. Ballweg: Science, Prudence et Philosophie du Droit" in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 1965, 5. 543-56o, S. 555

Kommentar-BayS9: Hier verlangt Bayer situativen

Bezug und konkrete Bewertung mit Berufung auf O. Ballweg.

S.73b: "Aus agontischer Sicht läßt sich

also für alle Auditorien folgende Definition aufstellen: Ein Argument

ist für ein Auditorium plausibel, wenn

dasselbe Auditorium in einem ähnlichen Fall dem Argument bereits zugestimmt

hat."

Kommentar-BayS73: Ähnlichkeitsargument.

Anlage Allej

Fundstellen "plausib"

Ende Bayer

Bender/Nack (1995) Bd. I. Glaubwürdigkeits- und Beweislehre. 2. A. München: Beck.

Zusammenfassung Bender/Nack

In der 2. Auflage (1995), S. 278 Rn. 481-483, gibt es einen Abschnitt

Plausibilitätskriterien. Dieser Abschnitt findet sich wortwörtlich

gleich in der 1. Auflage (1981), S. 225, Rn. 525-528. Die 3. Auflage lag

mir nicht vor. In der 4. Auflage 2014 kommt der Abschnitt „Plausibilität“

nicht mehr vor, auch kein Sachregistereintrag.

Der Plausibilitätsbegriff wird nicht erklärt. Es erfolgt auch kein Querverweis, keine Fußnote, Anmerkung, nur ein - allerdings wichtiger - Literaturhinweis auf Trankells Konsequenzkriterium. Anscheinend gehen die Autoren davon aus, dass Plausibilität hinreichend klar und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist. Dem fettgedruckten Eingangstext lässt sich aber entnehmen, dass zur Plausibilität gehört im Einklang mit den Naturgesetzen und den Gesetzen der Logik, sowie mit den "Regeln der psychologischen Paßlichkeit". Im Sachregister gibt es keine Einträge zu "Paßlichkeit", "psychologische Paßlichkeit" oder zu "Regeln der psychologischen Paßlichkeit", so dass hier ein unlösbarer Begriffsverschiebebahnhof kreiert wurde.

[BN1] „Plausibilitätskriterium

(teilweise identisch mit dem „Konsequenz-Kriterium“ bei Trankell,

dessen Ausführungen hierzu wir bestätigt fanden)

Wo es der Brauch ist, da legt man die Kuh ins Bett (Sprichwort)

Hier prüfen Sie, ob Ihre Überzeugung insgesamt im Einklang

sich befindet mit den Naturgesetzen, mit den Gesetzen der Logik, mit den

Regeln der psychologischen Paßlichkeit; ob die von Ihnen letztlich

akzeptierte Feststellung eine restlose und [BN2] plausible

Erklärung des gesamten vorliegenden Informationsmaterials abzugeben

vermag.

Sie dürfen sich mit dem Ergebnis der Beweisaufnahme so lange nicht

zufrieden geben, bis nicht die letzten Unstimmigkeiten ausgemerzt sind.

Sie müssen alles an Phantasie aufbieten, was Sie besitzen, um sich

in die Situation einzufühlen, die Sie als festgestellt erachten. Dabei

dürfen Sie freilich nicht Ihre eigenen Lebensgewohnheiten, Werthaltungen

und Überlegungen unreflektiert auf die handelnden Personen übertragen.

Sie müssen vielmehr versuchen, sich in deren Lebenskreis und deren

Psyche einzufühlen. Das wiederum ist ohne gewisse forensische Erfahrung

außerordentlich schwer.

[BN3] Plausibilität im „gewöhnlichen“

Leben

Als Faustregel kann gelten, daß in der Lebenswirklichkeit viel

mehr Dinge möglich sind, als der Berufsanfänger geneigt ist,

als realistisch hinzunehmen, und daß die meisten Menschen weit weniger

rational handeln, als das der Vernehmende zu tun gewohnt ist (oder jedenfalls

von sich selbst glaubt, daß er es gewohnt sei). Auch sollte man sich

aufgrund der relativ kurzen Konfrontation mit der Auskunftsperson (wie

sie im Prozeß die Regel ist) keine allzu tiefgründige und sichere

Beurteilung seiner Psyche und seiner Kompetenz zutrauen.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist es möglich, auch die irrationalen

Handlungen und inkonsequenten Entscheidungen - als der Persönlichkeit

der handelnden Personen adäquat - nachzuempfinden und so zu der Beurteilung

zu kommen, daß die Überzeugung vom wirklichen Tathergang als

in sich stimmig eine vollständige Erklärung des gesamten Informationsmaterials

biete („Maulesel“ Rn. 537).

[BN4] Plausibilität im Prozeß

"Was vom gewöhnlichen „vorprozessualen“ Leben gilt, kann allerdings

nicht auch gleiche Gültigkeit für das Verhalten im Prozeß

beanspruchen. Hier können Sie in der Regel eher mit einem konsequenten

Verhalten rech-[>S. 279]nen; dies um so mehr, je mehr der Prozeßausgang

das zentrale Interesse der zu beurteilenden Person beansprucht." S. 278f

Allerdings ist es übertrieben, wenn Richter auch in - für die Parteien wenig belangvollen - Zivilprozessen davon ausgehen, ein relevantes Verteidigungsvorbringen sei schon immer deshalb eine unwahre „Schutzbehauptung“, weil es erst in einem späteren Stadium des Verfahrens vorgetragen worden sei. Die Parteien haben in der Regel auch während eines laufenden Prozesses noch andere Interessen und Bedürfnisse als den Prozeßgewinn.

Andererseits bleibt die Erfahrungstatsache bestehen, daß im Zweifel in wichtigen Verfahren die Annahme, ein Prozeßbeteiligter habe sich grob inkonsequent verhalten, immer Bedenken erwecken sollte.

Beispiel: Fall D Rn. 484

D war gegen Mordes, begangen durch Leuchtgas, verurteilt worden. Das

Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben, weil die Hypothese des Schwurgerichts

über die Technik der Tatausführung nachweisbar falsch war. Nach

Zurückverweisung hat das Schwurgericht erneut verurteilt. Diesmal

ging das Gericht davon aus, daß D das Gas mittels eines Schlauches

in das Zimmer des Opfers geleitet habe. Diesen Schlauch hatte D selbst

erst ins Spiel gebracht. Er bat nämlich (aus der Untersuchungshaft

heraus), daß man mittels dieses Schlauches das Wasser aus der Zentralheizung

seiner (neben der Wohnung des Opfers gelegenen) Wohnung ablasse, damit

die Heizung im Winter nicht einfriert (entnommen einem Bericht über

diesen Fall).

Man muß sich fragen, ob ein halbwegs intelligenter Angeklagter

in dieser Situation selber dem Ankläger das bis dahin noch nicht entdeckte

wirkliche Tatwerkzeug in die Hände spielen würde.

Freilich ist bis heute nicht eindeutig erwiesen, daß es sich

um einen Justizirrtum gehandelt hat."

- Bender/Nack-1995 gaben zu ihrem Plausibilitätskriterium

an: "teilweise identisch mit dem „Konsequenz-Kriterium“ bei Trankell,

dessen Ausführungen hierzu wir bestätigt fanden."

Trankells-Konsequenzkriteriu (dt. 1971, schwed. 1963), S. 134-136:

"7. Konsequenzkriterien

Die Analyse ergibt, daß man Veranlassung hatte, A.s Aussagen

als verschiedene Versuche, einen realen Vorgang zu beschreiben, anzusehen.

Dieses Ergebnis führt zwar nicht zu einer zweifelsfreien Feststellung,

wohl aber zu einer erhöhten Hypothesenwahrscheinlichkeit. In diesem

wie in vielen anderen Fällen, in denen die Realitätshypothese

sich dar-[>135]auf stützt, daß ein psychologisches Kriterium

erfüllt ist, kann man jedoch die Stimmigkeitsbeurteilung ergänzen

durch eine Prüfung auch der aufgestellten Altemativhypothesen. Dabei

kommt eine neue Kategorie von Kriterien zur Anwendung, die als Konsequenzkriterien

bezeichnet werden können.

Ein Konsequenzkriterium konstruiert man, indem man

neben der schon geprüften Realitätshypothese denkbare Altemativhypothesen

aufstellt, z. B. die Hypothese, daß die in Frage stehenden Aussagen

gemacht worden sind in der Absicht, die wirklichen Verhältnisse zu

verbergen. Die Schlußfolgerungen, die sich aus derartigen Hypothesen

ergeben, bilden dann Kriterien dafür, daß die Aussage nicht

auf einem realen Ereignis basiert. Wenn sich jedoch alle denkbaren Konsequenzkriterien

als unzutreffend erweisen, d. h, wenn die Aussagen keines von ihnen erfüllen,

fuhrt die Analyse zu einem eindeutigeren Ergebnis. Die Richtigkeit der

Realitätshypothese wird in solchen Fällen sowohl durch die Übereinstimmung

der Aussage mit dem aufgestellten Realitätskriterium begründet

wie auch durch das Faktum, daß alle alternativ aufgestellten Hypothesen

zu ungereimten Konsequenzen führen.

Kommentar-Tr-Kk: Kundige des BGH-Aussagepsychologie Urteils können

erkennen, dass Trankell 1963 hier genau das Herz- und Kernstück der

vom BGH in seinem Urteil vom 30.7.1999 entwickelten Methodik für die

Aussagepsychologie entwickelt hat.

Geipel HB der Beweiswürdigung, 2. A. 2013

Zusammenfassung-Geipel-HBdBw2013: Das umfangreiche Handbuch ist voller Fundstellen von plausibel (28), plausibler (6), Plausibilität (46), Plausibilitätsniveau (32), Plausibilitätsprüfung (1), Plausibilitätskontrolle (1), Plausibilitiätskriterium (4), also insgesamt 118, aber man erfährt nirgendwo, was denn plausibel nun bedeutet oder gar wie das Wort definiert ist und wie man die Plausibilität von Sachverhalten feststellt.

In der 3. Auflage 2017 werden plausibel oder Plausibilität im Sachregister - das keine Seitenangaben liefert, was viel Suchzeit kostet - nicht geführt, lediglich Plausibilitätskriterium wird mit einem einzigen Querverweis (§ 26, Rn. 264f.) erwähnt, so dass man in digitalen Präsentationen suchen muss, wenn man nicht Zeile für Zeile, der 1400 Seiten nach "plausib" untersuchen will.

Die Ausführungen der 2. Auflage 2013 und der 3. Auflage 2017 unterscheiden

sich bei den Ausführungen zum Plausibilitätskriterium inhaltlich

nicht.

| In § 26, Rn. 335. der 2. Auflage von 2013 wird im Kapitel 26 Die Aussagenanalyse ausgeführt: | In § 26, Rn. 264f. der 3. Auflage von 2017 wird im Kapitel 26 Die Aussagenanalyse ausgeführt: | |

| III. Plausibilitätskriterium640

Rn. 335 Hier soll laut Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 2. Aufl., Rn. 481 geprüft werden, ob „Ihre Überzeugung insgesamt im Einklang sich befindet mit den Naturgesetzen, mit den Gesetzen der Logik, mit den Regeln der psychologischen Paßlichkeit; ob die von Ihnen letztlich akzeptierte Feststellung eine restlose und plausible Erklärung des gesamten vorliegenden Informationsmaterial abzugeben vermag.“ Rn. 336 Richtigerweise handelt es sich hier nicht um ein Kontrollkriterium, sondern um das Verflechtungskriterium. Eine Aussage, die mit den Naturgesetzen nicht in Einklang steht oder psychologisch unstimmig ist oder zu vieles unerklärt lässt, überzeugt schon an Hand der Analyse nicht, d.h. ist nicht verflochten. Das Verflechtungskriterium ist nicht anwendbar. Einer Kontrolle bedarf es dann nicht mehr. Auch das sog. Alternativenkriterium,636 d.h., ob alle Deutungsalternativen637 bedacht worden sind oder die festgestellte Alternative die Einzige ist, die eine restlose und plausible Erklärung bietet,638 ist u.E. kein Kontrollkriterium, um ein Ergebnis (glaubwürdige/ unglaubwürdige Aussage) zu überprüfen, sondern ein Unterfall der Verflochtenheit. Die Überzeugungskraft einer Aussage, d.h. die Verflochtenheit einer Aussage, die auch andere Alternativen offen lässt oder durch andere Alternativen erklärt werden kann, ist dementsprechend schwächer als wenn die Aussage nur durch eine Alternative restlos aufgeklärt werden kann. |

III. Plausibilitätskriterium

Rn. 264 Hier soll laut Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 2. Aufl., Rn. 481 geprüft werden, ob „Ihre Überzeugung insgesamt im Einklang sich befindet mit den Naturgesetzen, mit den Gesetzen der Logik, mit den Regeln der psychologischen Paßlichkeit; ob die von Ihnen letztlich akzeptierte Feststellung eine restlose und plausible Erklärung des gesamten vorliegenden Informationsmaterial abzugeben vermag.“ Rn265 Richtigerweise handelt es sich hier nicht um ein Kontrollkriterium, sondern um das Verflechtungskriterium. Eine Aussage, die mit den Naturgesetzen nicht in Einklang steht oder psychologisch unstimmig ist oder zu vieles unerklärt lässt, überzeugt schon an Hand der Analyse nicht, d.h. ist nicht verflochten. Das Verflechtungskriterium ist nicht anwendbar. Einer Kontrolle bedarf es dann nicht mehr. Auch das sog. Alternativenkriterium,636 d.h., ob alle Deutungsalternativen637 bedacht worden sind oder die festgestellte Alternative die Einzige ist, die eine restlose und plausible Erklärung bietet,638 ist u.E. kein Kontrollkriterium, um ein Ergebnis (glaubwürdige/ unglaubwürdige Aussage) zu überprüfen, sondern ein Unterfall der Verflochtenheit. Die Überzeugungskraft einer Aussage, d.h. die Verflochtenheit einer Aussage, die auch andere Alternativen offen lässt oder durch andere Alternativen erklärt werden kann, ist dementsprechend schwächer als wenn die Aussage nur durch eine Alternative restlos aufgeklärt werden kann. |

|

| Kommentar-Geipel2013-Rn. 335: Eine Begriffsklärung für plausible Erklärung erfolgt nicht, auch nicht durch einen Verweis (Literaturhinweis, Fußnote, Anmerkung). Aber es werden einige Kriterien genannt, die offenbar erfüllt sein müssen: Im Einklang mit den Naturgesetzen, mit den Gesetzen der Logik, mit den Regeln der psychologischen Paßlichkeit. |

Aus Geipel: Vgl. hierzu auch Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor

Gericht, 2. Aufl., Rn. 271 (Verflechtungskriterium), Rn. 283 (Homogenitätskriterium),

Rn. 481 (Plausibilitätskriterium), vgl. auch Arntzen, Psychologie

der Zeugenaussage, System der Glaubwürdigkeitsmerkmale, 3. Aufl.,

S. 50 .

Haffke, Bernhard (2008) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Entziehung der Fahrerlaubnis 137- [GB]

In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen Pauly und Stefan Kirsch.

Haf2008-S.148:

"2. Der Diskussionstand ist im Übrigen äußerst unklar und verworren. Anknüpfend an das, was im Vorhergehenden bereits behandelt worden ist, möchte ich dies an zwei Beispielen illustrieren:

2.1. Man kann plausibel argumentieren, der Ausschluss der Verhältnismäßigkeitsprüfung passe nicht zum Maßregelrecht (denn die umfassende Abwägung aller Umstände des konkreten, individuellen Falles im Sinne des Dreischritts von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit kennzeichne geradezu die Maßregelzumessung) und sei deshalb Strafe.FN48 Damit die Verknüpfung (deshalb) stimmig ist, braucht man eine Vorstellung von Strafe, die diesem Ausschluss von Verhältnismäßigkeitskontrolle entspricht. Das ist nun zwar auf der Ebene der Strafandrohung noch überzeugend (hier stellt der Gesetzgeber generalisierend Strafrahmen zur Verfügung, an die der Richter - im Regelfall - gebunden ist),FN49 nicht aber, wie wir gesehen haben,FN50 auf der Ebene der Strafzumessung (hier muss individualisiert werden — § 46 StGB). Hinzu kommt noch, dass teilweise ein Gleichklang von Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz behauptet wird.FN51 Andererseits ist aber auch, wie wir ebenfalls bereits gesehen haben,FN52 der Ausgangspunkt der obigen Argumentation alles andere als klar: Schließt § 69 Abs. 1 Satz 2 StGB wirklich die Verhältnismäßigkeitskontrolle aus?; und selbst da, wo das behauptet wird, werden, wenn auch sehr vorsichtig und zurückhaltend Schleusen geöffnet, um diese gleichwohl zu ermöglichen.FN53 Nicht zuletzt zeigt man sich bei der Bemessung der Sperrfrist (i.S.d. Verhältnismäßigkeitsprüfung) elastisch, während man sich wiederum bei der Anordnung rigoros gibt - und dennoch ist man sich einig darin, dass es sich um eine einheitliche, von demselben Grundgedanken gesteuerte Normmaterie handelt.FN54"

Kommentar-Haf2008-S.148: Plausibel wird gebraucht, aber nicht erklärt, auch nicht mit Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Fußnote 48 verweist auf Baumann, Forensia, 49 - ohne Inhaltsangabe, so dass man nicht weiß, wofür das Zitat stehen soll: Zitieren in der Wissenschaft. (Signierung: Zwe).

Hassemer, Winfried (2008) Konsens im Strafprozess

171- In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24.

Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer,

Jürgen Pauly und Stefan Kirsch. [GB]

Hass2008-S.171: "Konsens ist eine weitläufige

Kategorie; Konsens kann, wie man weiß, auch darüber herrschen,

daß und worüber man nicht übereinstimmt. Konsens kann sich

- wie sein Bruder, der Dissens - erstrecken auf Annahmen über die

Welt, aber auch auf die Art und Weise, wie mit diesen Annahmen umzugehen

sei. Er bezieht sich auf Ziele und auf Wege, diese Ziele zu erreichen,

auf Werte und auf Institutionen. Er bestimmt, was uns plausibel

ist und wovon wir folglich ohne weiteres ausgehen dürfen, und er hat

für anderes, das von ihm nicht gestützt ist, besondere Begründungslasten

zur Folge. Auf konsensualer Basis leben wir miteinander, unter dem Zeichen

von Dissens sind wir aufmerksam, sind wir auf der Hut."

Kommentar-Hass2008-S.171: plausibel wird nicht erklärt,

auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Als Kriterium wird Konsens angegeben, plausibel kann demnach nur sein,

worüber Konsens herrscht. Von wem, wie viele bleibt ebenso offen wie

die Begriffsklärung.

von Kirchmann: Keine Fundstelle für "plausib"

Kirsch, Stefan (2008) Zweierlei Unrecht — Zum

Begehungszusammenhang der Verbrechen gegen die Menschlichkeit

269- In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar

2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen

Pauly und Stefan Kirsch.[GB]

Kirsch2008-S.270: "Gegen die obige Annahme ließe

sich aber zunächst einwenden, dass - außer beim Verbrechen gegen

die Menschlichkeit der vorsätzlichen Tötung - auch § 7 VStGB

keine höheren Strafen androht als das Strafgesetzbuch für vergleichbare

Einzeltaten, obwohl ein gesteigerter Unrechts- oder Schuldgehalt eine erhöhte

Strafdrohung - nämlich eine lebenslange anstelle einer zeitigen Freiheitsstrafe

— durchaus plausibel hätte erscheinen

lassen."

Kommentar-Kirsch2008-S.270: plausibel wird nicht

erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder

Literaturhinweis. "Durchaus" kann als Verstärkung für plausibel

angesehen werden, was einen quantitativen Plausibilitätsbegriff nahelegt.

Köberer, Wolfgang (2008) Zur Rechtsfolgenfestsetzungskompetenz des Revisionsgerichts § 337 In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen Pauly und Stefan Kirsch.[GB]

Koeb2008-S.313: "Auch der Verweis auf die Möglichkeit des Revisionsgerichts, gemäß § 337 StPO ein „Beruhen" der Strafzumessungsentscheidung auf dem Strafzumessungsfehler zu verneinen, gewinnt nur Plausibilität durch seine Unschärfe: Während bei Verfahrensrügen immer geprüft werden muss, ob das Urteil auf einem gerügten und eventuell bewiesenen Verfahrensfehler beruht, so ist das im Gegensatz dazu bei der Sachrüge generell nicht der Fall, denn bei der Kontrolle der tatrichterlichen Feststellungen und Würdigung im Wege der Sachrüge müssen die Revisionsgerichte ein mögliches Beruhen des Urteils konsequenterweise immer annehmen, wenn sie eine fehler- oder mangelhafte Darstellung bejahen.38 [LR-Hanack 25. Aufl., § 337 Rn 264].

Kommentar-Koeb2008-S.313: Plausibilität wird nicht erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Ungewöhnlich ist die Aussage inhaltlich, nämlich, dass Plausibilität durch Unschärfe gewonnen wird. Auch diese Behauptung ist sehr erklärungsbedürftig.

Larenz-Methodenlehre

Quelle: Larenz, Karl (1991) Methoden der Rechtswissenschaft. 6. nb. A. Berlin: Springer.

Zusammenfassung Larenz (Methodenlehre): Die Durchsuchung des

Werkes Methodenlehre ergab drei Fundstellen "plausib", zwei davon betreffen

andere Autoren (Fikentscher, Kittele). Plausibel wird an keiner Fundstelle

erklärt oder begründet, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung,

Querverweis oder Literaturhinweis. Vermutlich hält Larenz den Plausibilitätsbegriff

weder für erklärungs- noch für begründungspflichtig,

sondern für einen allgemeinverständlichen Grundbegriff.

- LarML-S.149 "Dies erläutert Kittele zuerst an der rechtspolitischen

Diskussion, um dann zu erklären, die rechtspolitische und die im engeren

Sinne juristische Argumentation seien in ihrer Struktur gleich". Dabei

führt er als Beispiel das Rechtsgespräch an, das Kläger

und Beklagter vor dem Gericht führen. Der Kläger führte

beispielsweise eine ihm günstige Norm an und suchte sie dem Gericht

als seinen „Normvorschlag" plausibel zu machen"

Kommentar-LarML-S.149: Zitiert Kittele, der anscheinend plausibel verwendet. Erklärt oder begründet wir plausibel hier nicht, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Vermutlich halten Kittele und Larenz den Plausibilitätsbegriff weder für erklärungs- noch für begründungspflichtig.

LarML-S.161 (Fikentscher). "... Indessen ist „Normativität des

Rechts nur die erste, nicht aber die einzige Voraussetzung für (materielle)

Gerechtigkeit"FN160. Die zweite ist, daß die in Präjudizien

oder Gesetzen getroffenen Vorentscheidungen in dem Sinne „richtig" sind,

„daß die in ihnen enthaltenen ‚Tatbestandsmerkmale' zu Unterscheidungen

(zur Bestimmung von ‚Ungleichheiten') führen, die sich im Hinblick

auf die von ihnen geregelte Problematik und auf die angeordnete Rechtsfolge

als ,plausibel' (sachlich

vertretbar) darstellen"FN161.

Fußnoten:

- 160 a.a.O., Rdz. 344. = HANS-MARTIN PAWLOWSKI, Methodenlehre

für Juristen, 1981. (Rdz = Randziffer)

161 a.a.O., Rdz. 359. = HANS-MARTIN PAWLOWSKI, Methodenlehre für Juristen, 1981. (Rdz = Randziffer)

Kommentar-LarML-S. 161 Zitat Fikentscher, der

plausibel mit sachlich vertretbar gleichsetzt, wodurch eine neuer Begriffsverschiebebahnhof

eingerichtet wird, denn was heißt genau "sachlich vertretbar"?

LarML-S. 488 ".... Ob das Gesetz eine Kündigungsfrist oder eine Einspruchsfrist auf zwei Wochen oder einen Monat bemißt, ob es für bestimmte Erklärungen Schriftlichkeit fordert, ob die Volljährigkeit nach der Vollendung des achtzehnten oder erst des einundzwanzigsten Lebensjahres eintritt, dafür mag der Gesetzgeber jeweils plausible Gründe haben, von den Rechtsprinzipien her gesehen ist das gleichgültig. ..."

Kommentar-LarML-S.488: Plausible Gründe werden erwähnt, aber nicht näher erläutert.

Lindner, Franz Josef (2011) Rechtswissenschaft als Gerechtigkeitswissenschaft

https://www.rechtswissenschaft.nomos.de/fileadmin/rechtswissenschaft/doc/Aufsatz_ReWiss_11_01.pdf

Zusammenfassung Lindner

Suchen nach "Plausibilitätsbegriff" ergibt keinen Treffer. Die

Suche nach "Begriff" ergibt zwar 9 Treffer, aber keinen, der den Plausibilitätsbegriff

thematisiert. Der Suchtext "defin" wird zwei Mal gefunden, aber nicht im

Zusammenhang mit plausibel.

Der Suchtext "plausib" ergab 25 Fundstellen, wobei in keiner eine Klärung

des Plausibilitätsbegriffs und wie Plausibilität begründet

werden kann, erfolgt.

Im Inhaltsverzeichnis:

[Li1] D. II. Plausibilität statt Substanzontologie

9

[Li2] F. II. Methodische Anforderungen an die Annahme von Plausibilität

14

Kommentar-Li1 und Li2: Lediglich Nennung, im Inhaltsverzeichnis nicht zu beanstanden.

Textfundstellen

[Li3] S.9f : "II. Plausibilität statt

Substanzontologie

Daraus ist aber nicht zwingend zu schließen, dass es zwischen

dem Recht und außerrechtlichen Legitimationsmaßstäben

überhaupt keine normativen Verbindungen ge-[> 10]ben könne

oder dürfe, wie es die meistenFN46 rechtspositivistischen TrennungsmodelleFN47

annehmen. Gemeinsam dürfte allen Rechtspositivismen die Annahme sein,

dass es keinen zwingenden Zusammenhang von Moral- und Rechtsinhalten

gebe. Damit ist freilich nicht gesagt, dass nicht auch der – selbst in

der Sache strengste – Rechtspositivist die Richtigkeit des Rechts aus moralischen

oder religiösen Motiven fordern könnte. Positivismus und

Wert-Relativismus gehen nicht notwendig Hand in Hand. Auch ein Rechtspositivist

könnte daher eine anthropologische Rechtsphilosophie durchaus vertreten,

auch wenn er ihr die normative Relevanz für den Rechtsetzer

abspricht. Holzschnittartig: Der Rechtspositivist weist die Umsetzung der

Erkenntnisse der Rechtsphilosophie allein der Rechtspolitik zu, der „Naturrechtler“

nimmt eine Bindung an. Davon zu unterscheiden ist die Frage, welche Konsequenzen

ein Verstoß gegen eine solche Bindungswirkung für die Geltung

des verstoßenden Rechtsaktes hätte. Unterstellt also, dass es

keine zwingenden normativen, also naturrechtlich-substanzontologischen

Verbindungen zwischen Recht und außerrechtlichen Wertmaßstäben

geben kann, ist damit nicht automatisch gesagt, dass sich nicht doch Legitimationskonnexe

herstellen lassen, die auf [Li4] Plausibilitätserwägungen

beruhen. Solche [Li5] Plausibilitäten

zu begründen, ist Anliegen der Begründungsstrategien zwischen

dem substanzontologisch verbindlichen Naturrecht und dem normativ durch

außerrechtliche Richtigkeitsmaßstäbe nicht beeinflussbaren

positiven Recht. Dazu sind eine Fülle von Thesen und Theorien entwickelt

worden.FN48 Die (wohl auch heute noch) dominierende StrömungFN49 sind

die sog. „Prozeduralen Theorien der Gerechtigkeit“.FN50 Diese leiten –

vereinfacht – die Richtigkeit von normativen Inhalten aus ihrem Zustandekommen

in einem bestimmten Verfahren ab.FN51 ..."

- Kommentar-Li3: Lediglich Nennung, aber in der Überschrift nicht zu beanstanden.

- Kommentar-Li4: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li5: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.11: "... Anders gefragt: Kann die Einhaltung formaler Maßstäbe

allein für die Annahme der [Li6] Plausibilität

von

Inhalten genügen?

E. These: Die „Condicio humana“ als Erkenntnisquelle der Gerechtigkeit

I. Dem Menschen gemäßes Recht: Paradigma einer anthropologischen

Rechtsphilosophie

Im Gegensatz zu den soeben angesprochenen formellen [Li7] Plausibilitätsmodellen

besteht der hier präferierte Weg im Versuch einer Begründung

[Li8] materieller Plausibilität.

Die nachfolgend zu begründende Grundthese lautet: Recht ist richtig,

wenn es dem Menschen in seiner natürlichen Erschaffenheit, seiner

Kreatürlichkeit gerecht wird. Aus der Analyse des Menschseins

in seiner tatsächlichen Beschaffenheit, seiner natürlichen

Ausstattung und Bedingtheit, kurz: der „condicio humana“ lassen sich zwar

nicht normativ zwingende, aber doch [Li9] materiell plausible

Vorgaben für die Inhalte einer gerechten Rechtsordnung ableiten. ..."

- Kommentar-Li6: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs Plausibilitätsmodell, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li7: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs Plausibilitätsmodellen, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li8: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materieller Plausibilität, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li9: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materieller plausible ..., auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.12: "... Naturrechtliche Elemente weist die Theorie dadurch

auf, dass sie an diese tatsächlich-naturgegebene Bedingtheit des Menschen

normative Konsequenzen im Sinne [Li10] materieller Plausibilität

knüpft."

- Kommentar-Li10: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materieller Plausibilität, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.14: "Ein Abstellen auf die condicio humana sei zum Scheitern

verurteilt, da diese nicht erkennbar, seit jeher umstritten sei, so dass

es sich doch um eine substanzontologische Setzung handele. Dem ist entgegenzuhalten,

dass es dem hier vertretenen Legitimationsprogramm nicht um Letztbegründung

(eine solche wäre in der Tat nicht möglich), sondern lediglich

um die [Li11] Plausibilität normativer

Ableitungen geht."

- Kommentar-Li11: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.14 "Der zweite Einwand ist der Vorwurf des „Sein-Sollen-Fehlschlusses“

– man dürfe nicht aus der tatsächlichen condicio humana normative

Schlüsse ableiten. Auch dieser Einwand lässt sich entkräften.FN69

Der unzulässige Fehlschluss betrifft bzw. verbietet nur zwei Ableitungsmodalitäten:

Erstens folgt aus einem tatsächlichen Zustand nicht, dass dieser normativ

richtig oder falsch ist. Zweitens lässt sich nicht im Sinne einer

Letztbegründung

dartun, dass aus einem bestimmten tatsächlichen Zustand bestimmte

normative Konsequenzen zwingend zu ziehen sind. Kein „Fehlschluss“ liegt

indes in der Behauptung, ein bestimmter Zustand könne ein [Li12] plausibler

Grund sein, daran normativ Folgen zu knüpfen – nur darum

geht es hier."

- Kommentar-Li12: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibler Grund, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.14 "II. Methodische Anforderungen an die Annahme von [Li13]

Plausibilität

Auch die Behauptung von [Li14] Plausibilität

bedarf indes hinreichender Begründung: unter welchen Bedingungen ist

eine normative Ableitung aus einem tatsächlichen Phänomen [Li15]

plausibel?

Auch wenn es keine Letztbegründung geben kann, muss das Begründungsniveau

doch qualifiziert sein, um überzeugen zu können. Zwei Begründungsstrategien

seien hier vorgeschlagen:70 die sog. „Konvergenztheorie“

der Wahrheit (sogleich 1.) sowie die Kategorie des transzendentalen Interesses

(unten 2.)."

- Kommentar-Li13: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs Plausibilität, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung, aber in der Überschrift, in einem Titel nicht zu beanstanden.

- Kommentar-Li14: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs Plausibilität, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li15: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibel, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.15a "... Da konvergent begründete außerrechtliche

Wertungen ein qualifiziertes Begründungsniveau aufweisen, ist es [Li16]

plausibel,

dass sie vom Recht übernommen werden."

- Kommentar-Li16: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibel, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.15b "Die zweite (stärkere) Legitimationsstrategie

für die Begründung [Li17] materieller Plausibilität

ist der Bezug auf die Kategorie des transzendentalen Interesses.FN72

- Kommentar-Li17: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materieller Plausibilität, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.15f "... Ein Legitimationssatz, der den gleichen Wert und

die gleiche Schutzwürdigkeit transzendentaler Interessen behauptet,

ist damit zwar nicht als „richtig“ bewiesen,FN73 er weist jedoch

ein analytisch [> 16] hohes Begründungsniveau auf, das es [Li18] plausibel

erscheinen

lässt, daran auch rechtlich anzuknüpfen.FN74

- Kommentar-Li18: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibel, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.16 "III. Die „condicio humana“ als Erkenntnisquelle

gerechten Rechts

Ein für eine [Li19] materielle Plausibilitätsthese

hinreichend qualifiziertes Begründungsniveau weisen mithin Aussagen

auf, die konvergente Zustimmung finden (können)

und/oder den Schutz und die Realisierung transzendentaler Interessen betreffen.

Es ist [Li20] plausibel, dass nach diesen Maßstäben

begründbare Legitimationsmaßstäbe von der Rechtsordnung

(und damit auch von der Rechtswissenschaft) aufgegriffen werden. Vier

Dimensionen der condicio humana dürften sich dementsprechend als

[Li21]

materielle Quelle plausibler Normbegründung

erweisen lassen: das Existenzielle (1.), das Substanzielle (2.), das Soziale

(3.) sowie das Innerliche (4.).

- Kommentar-Li19: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materieller Plausibilitätsthese, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung. Es wird aber das Kriterium konvergente Zustimmung finden können, genannt, das allerdings auch nicht näher erläutert wird.

- Kommentar-Li20: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibel, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li21: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs materielle Quelle plausibler ..., auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung; es werden vier materielle Quellen angegeben.

Li2011-S.17: "... Die (gleichberechtigte) Entfaltung dieses Substantiellen

zu ermöglichen und vor Behinderungen zu schützen ist [Li22]

plausibler

Anknüpfungspunkt für eine gerechte Rechtsordnung. ..."

- Kommentar-Li22: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibler ..., auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.19: "Forschungsgegenstand der (materiell verstandenen)

Rechtsphilosophie

ist die Begründung der Inhalte einer gerechten Rechtsordnung. Die

Begründung der [Li23]

Plausibilität

von Richtigkeitsmaßstäben unter Bezugnahme auf die condicio

humana ist gewissermaßen „Kerngeschäft“ der Rechtsphilosophie.

..."

- Kommentar-Li23: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Li2011-S.20: "... Es ist durchaus eine gewichtige Aufgabe der Rechtswissenschaft,

die [Li24] plausibel begründbaren Gerechtigkeitspostulate

auch politisch einzufordern. Rechtswissenschaft sollte insofern auch normativ-politische

Wissenschaft sein. Der Verweis auf den politischen Gestaltungsspielraum

des demokratisch legitimierten Verfassungs- oder Gesetzgebers darf kein

Feigenblatt der Rechtswissenschaft dafür sein, unabdingbare Gerechtigkeitspostulate

nicht geltend zu machen. Freilich wird es in vielen Problembereichen mehrere

Lösungsansätze geben, die den [Li25]

plausiblen

Richtigkeitsmaßstäben gerecht werden und daher dem demokratischen

Findungsprozess überantwortet werden können – insofern ist es

dann Aufgabe der Rechtswissenschaft, vorhandene Spielräume für

demokratische Dezisionen aufzuzeigen. ..."

- Kommentar-Li24: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausibel, auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

- Kommentar-Li25: Erwähnung ohne Klärung des Begriffs plausiblen ..., auch kein Verweis, Fußnote, Anmerkung, Literatur auf eine Klärung.

Mastronardi

Quelle: Mastronardi, Philippe (2003). Juristisches Denken. 2. überarb. Auflage. Stuttgart: UTB (Haupt).

Zusammenfassung-Mastronardi: Plausibel hat keinen Sachregistereintrag. Insgesamt gab es im Text vier Treffer. An den vier Stellen wird plausibel zwar verwendet, aber nicht näher erklärt oder begründet, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Quer- oder Literaturhinweis. Plausibel wird anscheinend als nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtiger Grundbegriff verwendet, den jeder versteht.

Mast2003-S.117-Rn403: "Die Schritte (1) bis (4) beschreiben nur die

Struktur

des Gedankenganges einer juristischen Ethik. Sie sagen nichts darüber

aus, welche Rechtsgrundsätze richtig sind. Aber sie charakterisieren

die normative Übersetzungsfunktion des juristischen Denkens

zwischen den Sprachen, Welten oder Systemen in der Gesellschaft. Das angebotene

Modell soll hier nicht weiter vertieft werden. Es dient nur dazu, plausibel

zu

machen, nach welchem Muster juristisches Denken in einer pluralen Welt

normative Orientierung anbietet."

Kommentar-Mast2003-S.117 Rn. 403: plausibel wird

gebraucht, aber nicht näher erklärt oder begründet, auch

nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Ein Modell wird als Werkzeug vorgestellt, wie juristisches Denken in einer

pluralen Welt plausibel gemacht werden kann.

Mast2003-S.158-Rn542: "... Dass der historische Prozess der Individualisierung

faktisch unumkehrbar scheint, ist nur eine Wahrscheinlichkeit; ob er darüber

hinaus normativ richtig sei, ist umstritten. Es bleibt zumindest plausibel,

dass verschiedene Kulturen auf Dauer unterschiedliche Menschenbilder pflegen

werden."

Kommentar-Mast2003-S.158 Rn 542: plausibel wird

gebraucht, aber nicht näher erklärt oder begründet, auch

nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Mast2003-S.168f-Rn576: "Die Kunst des Juristen besteht nun gerade darin,

unreflektierte Meinungen über das Recht in begründete Urteile

überzuführen. Dem Juristen [> 336] kommt dabei eine zusätzliche

Schicht des Vorverständnisses zu Hilfe: die professionelle Erfahrung.

Im Gegensatz zum Laien beginnt der geschulte Jurist bereits mit einer juristischen

Intuition, welche er aus der früheren Arbeit an ähnlichen Problemen

schöpft und die ihm ein „prima facie Urteil" gestattet, also einen

ersten Anschein, der bereits plausibel ist."

Kommentar-Mast2003-S.168f-Rn576: plausibel wird

gebraucht, aber nicht näher erklärt oder begründet, auch

nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Bereits der erste Anschein kann plausibel sein.

Mast2003-S.288-Rn1000: "Gewiss wird an dieser Lösung des Dilemmas

auffallen, dass sie zirkulär ist: Die pluralen Denkweisen sollen den

Gehalt des materiellen Rechts bestimmen helfen — dieses aber soll den Stellenwert

der einzelnen Denkweisen bestimmen. Wir sind wieder beim hermeneutischen

Zirkel angelangt, der für alle juristische Arbeit unentrinnbar ist.

Die Methode ist an das Ziel gekoppelt und das Ziel an die Methode. Diese

gegenseitige Rückkoppelung ist kein logischer Zirkelschluss, sondern

die Spirale gegenseitiger Vergewisserung bei der Annäherung an die

Aufgabe gerechter und rational begründeter Entscheidung. Jede Denkweise

entwirft eine für sie plausible Lösung

des Falles — und wird sogleich durch die anderen Denkweisen korrigiert.

Das Vorverständnis von der richtigen Lösung des Falles wird so

im Wechselspiel von Entwurf und Gegenentwurf bis zum Urteil verfeinert."

Kommentar-Mast2003-S.288-Rn1000: plausibel wird

gebraucht, aber nicht näher erklärt oder begründet, auch

nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Es klingt an, dass andere Denkweise andere plausible Lösungen finden,

die sich wechselseitig korrigieren. Damit werden unterschiedliche plausible

Lösungen für möglich gehalten.

Mengler, Till (2016) Die lückenhafte Beweiswürdigung im tatgerichtlichen Urteil: Eine Untersuchung zum System der Beweiswürdigungsfehler. Dissertation. Nomos. S. 120 Plausibilität [GB]

Zusammenfassung-Mengler: Die Suchfunktion bei Google-Books findet für Plausibilität einen Treffer auf S. 120, wo behauptet wird, dass der BGH seine Kontrolle der Beweiswürdigung im Wesentlichen auf die Plausibilität des Urteils fokussiert. Der Begriff wird zwar nicht erläutert, aber es gibt einen Literaturhinweis, Dahs, in Festschrift Hamm (2008) .

Möllers

Quelle: Möllers, Thomas M. J. (2017) Juristische Methodenlehre, 1. Auflage. München: C. H. Beck

Zusammenfassung Plausibilität bei Möllers.

Plausibel / Plausibilität hat keinen Eintrag im Sachregister.

Das passt dazu, dass es auch keinen entsprechenden Abschnitt im Inhaltsverzeichnis

gibt. Durchsucht man nach "plausib" ergeben sich 5 Fundstellen: S.4., 14,

218, 471, 477. Der Plausibilitätsbegriff wird in diesen 5 Fundstellen

weder

erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweise, Fußnoten,

Anmerkungen oder Literaturhinweise.

Naucke, Wolfgang (2008) Die Erzeugung prozessualer Gewalt durch die Auslegung materiellen Rechts § 81h StPO In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen Pauly und Stefan Kirsch. [GB]

Naucke2008-S.505: "Sehr heikel ist das Verhältnis der Massengentests — § 81h StPO — zur Gewalt gegen die Person. Die Gewaltmenge, die in der juristischen Figur „sicherer Sachbeweis rechtfertigt Gewalt gegen die Person zur Verbesserung der Verbrechensbekämpfung" steckt, wird unübersehbar. Es wäre kriminalpolitisch nicht inkonsequent, bei Verweigerung des DNA-Tests einen in Frage kommenden großen Kreis von Personen in den Test zu zwingen. § 81h Abs. 4 StPO muß gegen diese Konsequenz ausdrücklich schützen.-" Der juristische Druck auf diese Vorschrift mit dem Ziel, den Schutz zu lockern, ist freilich spürbar, und die juristische Phantasie, die den Druck plausibel machen soll, ist groß. Zwei voneinander abhängige Druckformen sind ..."

Kommentar-Nauke2008-S.505: Plausibel wird nicht erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Neumann Juristische Argumentationslehre

Quelle: Neumann, Ulfrid (1986) Recht als Struktur und Argumentation : Beiträge zur Theorie des Rechts und zur Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft. Baden-Baden: Nomos.

Zusammenfassung-Neumann: Es gibt 7 Treffer mit "plausib", drei im Literaturverzeichnis und vier inhaltliche im Text. In allen vier Fundstellen werden die Kriterienwörter mit plausibel zwar gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Neu1986-S.5f: "... Die Frage, wie derartige Scheinbegründungen

zu beurteilen sind, ist umstritten. Überwiegend wird betont, daß

aus Gründen der wissenschaftlichen Redlichkeit, aber auch der Rationalität

und

Plausibilität der Argumenta-[>6]tion

Scheinbegründungen zu vermeiden, die wirklichen Motive offenzulegen

seien (STRÖMHOLM 1976, S. 181; BRÜGGEMANN 1971, S. 84; ESSER

1972a, S. 252; SIMITIS 1972, S. 147; HAVERKATE 1977, S. 72ff., 168). Auf

der anderen Seite wird hervorgehoben, daß Deduktionen aus dem Gesetz

auch dann nicht entbehrlich seien, wenn es sich um „offenbare Scheindeduktionen"

handele (KRIELE 1965, S. 113; skeptisch zum Offenheitspostulat auch STRUCK

1977, S. 23; KRAWIETZ 1978, S. 81)."

Kommentar-Neu1986-S.5: Plausibilität wird gebraucht,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in Fußnote,

Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Neu1986-S.22: "... Trivialitäten zum Maßstab

vernünftigen Argumentierens erhebt: Sowohl der Schritt von Datum zur

Konklusion als auch der von der Stützung zur Schlußregel enthält

einen inhaltlichen Übergang. Sie ist auch als Modell der Argumentationsschritte

des Proponenten in einem Dialog mit einem Opponenten, der die Sterblichkeit

des Sokrates bestreitet, plausibel: Die angegriffene

These (Konklusion) kann mit dem Hinweis auf das Menschsein des Sokrates

begründet werden."

Kommentar-Neu2008-S.22: Plausibel wird gebraucht,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in Fußnote,

Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Neu1986-S.34 "... Ob es sich bei diesen Schlußformen

um logische Schlußschemata oder aber lediglich um Plausibilitätsargumente

handelt, ist umstritten (vgl. dazu RÖDIG 1976, S. 72 ff.)"

Kommentar-Neu2008-S.34: Plausibilitätsargumente

wird gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht

in Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Neu1986-S.45 "... Insofern ist es in der Tat wenig

plausibel,

in den Fällen der Ergänzung einer normativen Hypothese durch

eine Ausnahmeregel von einer Falsifikation der Hypothese zu sprechen. ..."

Kommentar-Neu2008-S.45: Plausibel wird gebraucht,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in Fußnote,

Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

3 Fundstellen im Literaturverzeichnis

Neu1986-S.120 (Lit) Bayer, Wolfgang: Plausibilität

und juristische Argumentation, Diss. jur. Mainz, 1976.

Neu1986-S.132 (Lit) Weinberger, Ota: Jurisprudenz

zwischen Logik und Plausibilitätsargumentation,

Juristische Analysen 3 (1971), S. 553-574.

Neu1986-S.132 (Lit) Weinberger, Ota: Topik und Plausibilitätsargumentation,

in: ARSP 59 (1973), S. 17-36.

Perelman, Chaim

Zusammenfassung Perelman: Perelman hat sehr viel zur Argumentationslehre, insbesondere auch im Bereich des Rechts, gearbeitet. Aber eine ausdrückliche Plausibilitätstheorie hat er in den hier vier gesichteten Werken nicht entwickelt, noch nicht einmal den Begriff erklärt und begründet.

Eine Übersicht seiner Arbeiten gibt die Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie: Numerierung in eckigen Klammern von RS.

- "[1] Werke: Oeuvres, I-III, Brüssel 1988-1990. [2]

- De l'arbitraire dans la connaissance, Brüssel 1933: [3] De la justice,

Brüssel 1945 (engl. The Idea of Justice and the Problem of Argument,

New York, London 1963, London, Atlantic Highlands N.J. 1977: dt. Über

die Gerechtigkeit, München 1967); [4] (mit L. Olbrechts-Tyteca) Rhétorique

et philosophie. Pour une théorie de l'argumentation en philosophie,

Paris 1952; [5] Cours de logique, I-III, Lüttich 1956, Brüssel

91966;

(mit L. Olbrechts-Tyteca) [6] Traité de l'argumentation. La nouvelle

rhétorique, I-II, Paris 1958, in 1 Bd. Brüssel 21970,

51988

(= Oeuvres I),

62008

(engl. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, Notre Dame Ind. /London

1969, 1971: dt. Die neue Rhetorik. Eine Abhandlung über das Argumentieren,

I-II, ed. J. Kopperschmidt, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004): Justice et raison,

Brüssel 1963, 21972;

[8] An Historical Introduction to Philosophical Thinking, New York 1965;

Philosophie morale, I-II, Brüssel 1967, in 1 Bd. 51976;

Justice, New York 1967; Logique et argumentation, Brüssel 1968, 31974

(dt. Logik und Argumentation, Königstein 1979, Weinheim 21994);

[9] Droit, morale et philosophie, Paris 1968, 21976;

Eléments d'une théorie de l' argumentation, Brüssel

1968; [10] Logique et morale, Brüssel 1969; [11] Le champ de I' argumentation,

Brüssel 1970; Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Paris

1976, 21979, 1999

(dt. Juristische Logik als Argumentationslehre, Freiburg / München

1979): [12] L'empire rhétorique. Rhétorique et argumentation,

Paris 1977, 21988,

2002 (dt. Das Reich der Rhetorik. Rhetorik und Argumentation, München

1980; engl. The Realm of Rhetoric, Notre Dame Ind./ London 1982); [13]

Introduction historique à la philosophie morale, Brüssel 1980;

Justice, Law and Argument. Essays on Moral and Legal Reasoning, Dordrecht/Boston

Mass./London 1980; [14] Le raisonnable et le déraisonnable en droit.

Au-delà du positivisme juridique, Paris 1984; [15] Rhetoriques,

Brüssel 1989 (= Oeuvres II), 22012;

Ethique et droit, Brüssel 1990 (=OEuvres III), 22012.

- L. Olbrechts-Tyteca/E. Griffin-Collart, Bibliographie de C. P., Rev.

int. philos. 33 (1979), 325-342; Nota bibliografica (Scritti di C. P.),

Riv. filos. neo-scolastica 52 (1960), 654-655"

Perelman2004-NeueRhetorik

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (dt. 2004) Die neue Rhetorik.

Eine Abhandlung über das Argumentieren. 2 Bde. Stuttgart-Bad Cannstatt:

fromann-holzboog.

In Neue Rhetorik (2004) gibt es imInhaltsverzeichnis

und im Sachregister keinen Eintrag zu "plausibel"/"Plausibilität".

Perelman1980-ReichRhetorik

Perelman, Chaim (dt. 1980) Das Reich der Rhetorik. Rhetorik und Argumentation.

München: Beck.

| Zusammenfassung-Perelman-1980:

Im Inhaltsverzeichnis kein Eintrag "Plausibilität". Kein Sachregister. Ich schließe daraus, dass Plausibilität als Begriff oder Theorie in diesem Buch keine besondere Rolle spielt. Das Buch ist wie andere Werke Perelmans historisch überfrachtet und in der Darstellung eher feuilletonistisch als wissenschaftlich. In der Rhetorik geht es um die Zustimmung s/eines Auditorium, also um die ursprüngliche Bedeutung "plausibilis", "plaudere". So betrachtet hätte man das Wort Plausibilität oder plausibel erwarten dürfen, wenn Begriff und Bedeutung Thema des Werkes sind. Beim Durchsehen des Buches habe ich das Wort "plausibel" oder "Plausibilität"

nicht gefunden.

|

|

Perelman1979-LogikArgumentation

Perelman, Chaim (dt. 1979a) Logik und Argumentation. Königstein/Ts:

Fischer Athenäum.

Im Inhaltsverzeichnis kein Eintrag "Plausibilität". Kein Sachregister.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert:

I. Formale Logik (5-61) und II. Elemente einer Argumentationstheorie

(63-137), Schluß (138-140). Im Teil II. habe ich eine Stelle gefunden:

- Per1979a-S.77f: "Dabei ist Evidenz im Einzelfall nicht wie ein rein

psychologisches Wesensmerkmal gedacht, sondern wie eine Kraft, die auf

alle vernunftbegabten Wesen in gleicher Weise wirkt und die dabei die Wahrheit

der Dinge hervorbringt, von denen die Kraft jeweils ausgeht. Was evident

ist, ist zugleich notwendig wahr und unmittelbar der Erkenntnis zugänglich.

Eine evidente Aussage bedarf keines Beweises, da ein Beweisverfahren als

Deduktion nur für Dinge notwendig ist, die selbst nicht evident sind.

In einem solchen System bleibt kein Raum für Argumentation. Denn diese bezieht sich nur auf Wahrscheinliches oder Plausibles, dem man aus [>78] Prinzip und entsprechend der Methode keinerlei Glauben schenken darf: soweit es sich um wissenschaftliche Fragen handelt. Man muß aus der Wissenschaft alles entfernen, sagt Descartes, woran es auch nur den geringster Zweifel geben könnte. In diesem Sinne ist die These zu verstehen, die er im Zusammenhang der 2. Regel zur ,Ausrichtung der Erkenntniskraft' aufstellt:

„So oft indessen zwei Urteile über dieselbe Sache in die entgegengesetzte Richtung laufen, hat sich sicherlich mindestens einer von beiden getäuscht, und es besitzt offenbar nicht einmal einer von ihnen Wissenschaft, Wenn nämlich dessen Grund, zuverlässig und evident wäre, so könnte er ihn dem anderen so auseinandersetzen, daß er zuletzt auch dessen Verstand überzeugteFN5."

Fußnote 5: Descartes, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft (lat.-deutsch) hrsg. u. übers, von H. Springmeyer. Hamburg 1973. Regel 2,2,363“

Kommentar-Per1979a-S.77f: Plausibles wird hier nur erwähnt und nicht weiter erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Perelman1979-JuristischeLogik

Perelman, Chaim (dt. 1979b) Juristische Logik als Argumentationslehre. Freiburg: Alber.

| Zusammenfassung-Perelman-1979:

Im Inhaltsverzeichnis kein Eintrag "Plausibilität", auch nicht im Sachregister. In dem Buch geht es nicht um Plausibilität, das im Sachregister auch keinen Eintrag hat, sondern um juristische Logik als Argumentationslehre. Die juristische Logik wird meist sehr sum- marisch und allgemein dargestellt (Ausnahme z.B. Rn 33 mit den 13 Argumentationstypen Tarellos). Nach der Einleitung zeichnen die Rn 15-48 Rn überwiegend die Geschichte bis S. 137 nach. In Rn 5 wird Kalinowski zitiert: "'Aber es hat keinen Sinn, ein Studium einer juristischen Logik im engeren Sinn zu versuchen, denn diese gibt es einfach nicht.'" Rn 6 stellt fest, Formale Logik sei nicht mit Logik identisch und zum Verständnis juristischer Logik bedarf es der Einsicht in die Entwicklung des Rechts. Rn 7 spricht von der Relativität juristischen Argumentierens. |

|

Prittwitz, Cornelius (2008) Kriminalpolitik in der Mediengesellschaft - Eine Skizze 575 - In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen Pauly und Stefan Kirsch. [GB]

Pritt208-S.578f: "Diese These wird sich kaum je, jedenfalls aber nicht in einer Skizze nachweisen lassen. Aber sie kann vielleicht mit einiger Plausibilität versehen werden, bevor man sich abschließend der bangen Frage zuwendet, ob die [> 579] beklagte Tendenz überhaupt noch reversibel ist, oder ob es nur noch um die Frage geht, wie — möglichst rational — mit der unrettbar irrationalen Kriminalpolitik umzugehen ist."

Kommentar-Pritt208-S.578f: Plausibilität wird nicht erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

Puppe-2014

Quelle: Puppe, Ingeborg (2014) Kleine Schule des juristischen Denkens. 3. A. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht

Zusammenfassung-Puppe2014: Im Inhaltsverzeichnis gibt es keinen Eintrag mit "plausibel"/"Plausibilität". Kein Sachregister. Im Text fanden sich 10 Treffer mit "plausib". An keiner Fundstelle wird Plausibel erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote, Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.132: "Noch befremdlicher erscheint es, wenn dann Qualifikationen

dieses Spezialtatbestandes folgen und schließlich die Rechtsfolgen

im Grundtatbestand, also in § 255 StGB dadurch beschrieben werden,

dass auf diese Spezialtatbestände verwiesen wird mit den Worten „wird

gleich einem Räuber bestraft". Geht man aber davon aus, dass der Raub

kein Sonderfall der räuberischen Erpressung ist, sondern zu diesem

Tatbestand in einem Ausschlussverhältnis steht, so wird diese Reihenfolge

der Tatbestände plausibel. ..."

Kommentar-Pup2014-S.132: Plausibel wird verwendet,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.159: "... Der Rechtsanwender entscheidet danach nach seinem

Vorverständnis und nach Plausibilitätserwägungen

über das richtige Ergebnis und sucht sich dann nachträglich die

Auslegungsmethode aus, mit der er es begründen kann.FN56"

Kommentar-Pup2014-S.159: Plausibilitätserwägungen

wird verwendet, aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht

in einer Fußnote, Anmerkung, einem Quervewrweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.186: "Das Problem des Erst-recht-Arguments besteht darin,

die komparative Regel zu ermitteln, zu formulieren und aus dem Ausgangsrechtssatz

zu begründen. Leider wird dies bei Anwendung dieser Schlussform sehr

oft vernachlässigt, weil man sich auf die intuitive

Plausibilität des Erst-recht-Schlusses verlässt. Das

ist ein methodischer Fehler, denn ohne die theoretische Grundlage der komparativen

Regel kann der Erst-recht-Schluss weder begründet noch kriti-[>187]siert

werden. ..."

Kommentar-Pup2014-S.186: Hier wird intuitive Plausibilität

eingeführt am Beispiel des Erst-recht-Schlusses und seine laxe Handhabung

kritisiert. Aber richtig erklärt oder begründet wird Plausibilität

auch hier nicht, auch nicht in einer Fußnote, Anmerkung, einem Querverweis

oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.187 "II. Das Erst-recht-Argument 187: "... Dann kann

es geschehen, dass ein Erst-recht-Argument, das aus einem plausiblen

Ausgangssatz abgeleitet wird, in die Irre führt. Hierfür

ein Beispiel:

Der Angeklagte, ein Polizeibeamter, hatte seine

Dienstpistole auf dem Armaturenbrett seines Wagens abgelegt. Von dort nahm

seine Beifahrerin die Waffe weg und erschoss sich sofort damit. Der Besitzer

einer Schusswaffe ist verpflichtet, diese stets so zu verwahren, dass kein

anderer auf sie Zugriff hat. Diese Sorgfaltspflicht hatte der Angeklagte

verletzt. Da er wusste, dass seine Beifahrerin depressiv und suizidgefährdet

war, war ihr Tod infolge seiner Sorgfaltspflichtverletzung für ihn

auch vorhersehbar. Demgemäß hat das Instanzgericht ihn wegen

fahrlässiger Tötung verurteilt. Der BGH hob das Urteil mit folgender

Begründung auf: ..."

Kommentar-Pup2014-S.187: Plausibel wird verwendet,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.223 "... Paeffgen bestreitet dies, indem er geltend

macht, dass eine Rechtfertigung vollkommen sein müsse, also sowohl

die objektiven, als auch die subjektiven Rechtfertigungselemente erfüllt

sein müssen.FN22 Diese Anforderung an die Rechtfertigung erscheint

auf den ersten Blick durchaus plausibel. Stellt

man aber nun die Frage, was unter diesen Voraussetzungen notwendige Bedingung

der Strafbarkeit ist, so ergibt sich nach der Kontraposition die folgende

notwendige Strafbarkeitsbedingung:

Die Strafbarkeit ist mitbegründet dadurch, dass die objektiven

Voraussetzungen der Rechtfertigung nicht gegeben sind, oder die subjektiven

Voraussetzungen der Rechtfertigung nicht gegeben sind.FN23

Damit haben wir durch bloße Umformung nach der logischen Formel

der Kontraposition der Verbindung zwischen der Lehre von den subjektiven

Rechtfertigungselementen und der strengen Schuldtheorie eine Form gegeben,

in der sie nicht akzeptabel ist. Denn nach dieser Verbindung kann ein fehlendes

objektives Verbrechenselement durch ein subjektives ersetzt werden und

umgekehrt. Dies ist was Logik im Recht zu leisten vermag: Sie stellt Gestalten

dar, in die eine Theorie umgeformt werden kann, ohne dass sich ihr Inhalt

dabei ändert. In jeder dieser Gestalten muss diese Theorie überzeugen,

nicht nur in einer von ihnen."

Kommentar-Pup2014-S.223: Hier wird plausibel auf

den ersten Blick gebraucht, wobei durchschimmert, dass eine weiterer, genauerer

Blick anderes zu Tage fördert. Plausibel wird zwar verwendet, aber

nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.236f: "In einem wissenschaftlichen Gedankengang, sei es ein

logischer oder ein argumentativer, darf die Bedeutung eines Wortes oder

eines sonstigen sprachlichen Ausdrucks nicht geändert werden, ohne

dass dies ausdrücklich klargestellt wird. Geschieht eine solche Bedeutungsänderung

nicht offen, so erweckt der Autor den Anschein, er habe die Sätze,

die er für die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes bewiesen,

plausibel

gemacht oder akzeptiert hat, für die neue Be[>237]deutung

des Begriffes bewiesen, also Sätze, die einen anderen Sinn haben,

als diejenigen, die er bewiesen, plausibel gemacht

oder akzeptiert hat. Eine solche unvermerkte Sinnänderung eines Wortes

nennt man eine Begriffsvertauschung."

Kommentar-Pup2014-S.236: Plausibel machen wird verwendet,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Quer- oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.237: "Das klassische Beispiel für eine solche Begriffsvertauschung

ist folgender Gedankengang:

Alle Füchse haben vier Beine.

Odysseus war ein schlauer Fuchs.

Also hatte Odysseus vier Beine.

Der Autor hat offenbar den Satz plausibel

gemacht oder akzeptiert: Alle Füchse haben vier Beine. Dieser Satz

sagt etwas aus über die Tiergattung Füchse (Vulpes). In dem zweiten

Satz, Odysseus war ein schlauer Fuchs, verwendet er den Begriff „Fuchs"

aber nicht im Sinne einer Tiergattung, sondern als metaphorische Bezeichnung

für einen schlauen Menschen. Wenn er nun den Odysseus unter den Begriff

„Fuchs" in dem Satz subsumiert, alle Füchse haben vier Beine, erweckt

er den Anschein, er habe den Satz bewiesen, dass alle schlauen Menschen

vier Beine haben. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist die Subsumtion

des Odysseus unter den Satz, alle Füchse haben vier Beine, logisch

richtig."

Kommentar-Pup2014-S.237: Plausibel machen wird verwendet,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Pup2014-S.249: "... Aber meistens ergibt sich eine eindeutige

oder doch mindestens eine

plausible Zuordnung

der Argumente schon aus deren Inhalt. ..."

Kommentar-Pup2014-S.249: Plausibel wird verwendet,

aber nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer Fußnote,

Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis. Plausibel wird in diesem

Zusammenhang als weniger als eindeutig verwendet.

Pup2014-S.273: "Aber müssen wir deshalb auf die systematische Methode

verzichten oder dürfen wir es auch nur? Wenn wir nur den Einzelfall

oder das Einzelproblem im Auge haben, laufen wir Gefahr, dass unsere Entscheidung

dieses Problems, mag sie für sich betrachtet noch

so plausibel

sein, mit anderen Entscheidungen unvereinbar ist,

die wir bereits getroffen haben. Wir laufen Gefahr, ungleich zu behandeln,

was wir selbst durch die Bestimmung und Anwendung unserer Begriffe als

maßgeblich gleich definiert haben. Damit verfehlen wir ein wesentliches

Anliegen aller Rechtsanwendung, die Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit.FN4"

Kommentar-Pup2014-S.273: Noch so plausibel spricht

für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Aber auch hier

wird plausibel nicht erklärt oder begründet, auch nicht in einer

Fußnote, Anmerkung, einem Querverweis oder Literaturhinweis.

Schünemann, Bernd (2008) Der Ausbau der Opferstellung im Strafprozeß – Fluch oder Segen? 687- In: Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Herausgegeben von: Regina Michalke, Wolfgang Köberer, Jürgen Pauly und Stefan Kirsch.[GB]

Schue2008-S.698: "Was der BGH in der eingehend begründeten Entscheidung als „ideelle Komponente der Wiedergutmachung" zum Opferschutz verlangt, ist einerseits auf dieser Ebene vollauf plausibel und verkennt doch andererseits vollständig die prozedurale Dimension des TOA [RS: Täter-Opfer-Ausgleich]: Indem vom Angeklagten in einer an sich offenen Beweissituation, in der Aussage gegen Aussage steht,FN40 quasi eine bedingungslose Kapitulation als Vorleistung verlangt wird, wirkt der TOA als weiterer Unterwerfungszwang neben der im konkreten Fall ebenfalls eingesetzten Untersuchungshaft,FN41 was sich in Verbindung mit der prozessualen Übermacht der zugleich über die Parteirechte verfügenden Belastungszeugin zu einer insgesamt unfairen Zerstörung der Verfahrensbalance auswächst."

Kommentar-Schue2008-S.698: Plausibel wird nicht erklärt, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. "vollauf plausibel" spricht für eine quantitative Auffassung.

Savigny, Friedrich Carl von (1802-1842) Juristische Methodologie. Keine Fundstelle für "plausib"

Savigny, Eike von (1967) Die Überprüfbarkeit der Strafrechtssätze. Eine Untersuchung wissenschaftlichen Argumentierens. Reihe Juristische Dogmatik und Wissenschaftstheorie. Symposion 24. Freiburg: Alber.

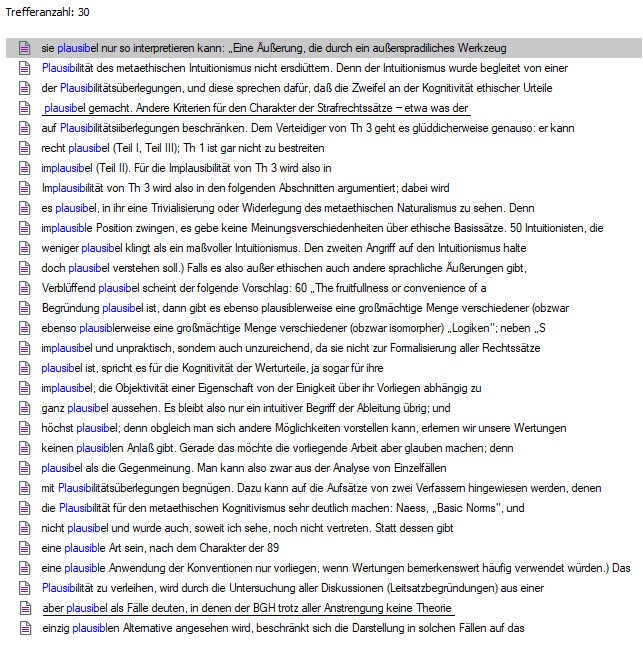

Zusammenfassung: Der Plausibilitätsbegriff wird zwar oft, nämlich 30 mal gebraucht, aber nirgendwo erklärt oder begründet. Eike von Savigny setzt ihn offenbar als allgemeinverständlichen und unproblematischen Grundbegriff ein und voraus.

Die 30 Fundstellen "plausib":

Normalerweise wäre in einem wissenschaftlichen Text zu erwarten, dass wichtige Grundbegriffe am Anfang erklärt werden. Ich habe daher die ersten 10 Fundstellen auf den ersten 50 Seiten noch etwas ausführlicher dokumentiert, aber nirgendwo wird plausibel / Plausibilität erklärt, begründet oder gar definiert. Das ist verwunderlich, da es keinen Zweifel gibt, dass Eike von Savigny das von seinen Qualifikationen her können müsste.

SavE1967-S.12: "10. Der metaethische

Nonkognitivismus bestreitet, daß es so etwas wie wahre oder falsche

Werturteile überhaupt gebe, daß also Wertäußerungen

überhaupt Behauptungen von Propositionen seien. Er hat seinen Ursprung

in Erkenntnissen über die soziale Funktion von Äußerungen

(Stevenson, Austin, Wittgenstein). (1) Wertäußerungen sollen

lediglich als Ausdruck von Gefühlen (Ayer), als Mittel zur Beeinflussung

(Stevenson) und als Vorschriften (Hare) fungieren; deshalb seien sie weder

wahr noch falsch. Die Argumentation ist nicht schlüssig, da man sie

1plausibel

nur so interpretieren kann: „Eine Äußerung, die durch ein außersprachliches

Werkzeug ersetzbar ist, ist nicht kognitiv." Sie läßt sich dann

auf Beobachtungsbeschreibungen übertragen; deren Kognitivität

ist aber anerkannt."

SavE1967-S.13-1: "12. Auch die bedeutende Forschungsarbeit,

welche für die anti-intuitionistischen Positionen der Metaethik geleistet

worden ist, muß für sich die 2Plausibilität

des

metaethischen Intuitionismus nicht erschüttern. Denn der Intuitionismus

wurde begleitet von einer Reihe von Übertreibungen, die es schwer

machten, nicht gegen ihn eingenommen zu werden.

SavE1967-S.13-2: 13. In Form einer intuitionistischen

Polemik wird den Nonkognitivisten und Nondeskriptivisten vorgeworfen,

den Glauben an die Konfusion der Sprache ohne Begründung zum Bekenntnis

zu erheben, die Beobachtungssprache in metaphysischer Weise zu bevorzugen

und linguistische Behauptungen ohne hinreichende Begründungen aufzustellen.

Die intuitionistische Arglosigkeit gegenüber der ethischen Sprache

ist so nicht anzugreifen. Die Diskussion bleibt im Stadium der 3Plausibilitätsüberlegungen,

und diese sprechen dafür, daß die Zweifel an der Kognitivität

ethischer Urteile auch ohne sachlichen Grund aus der empiristischen Tradition

und der Gewöhnung an ethische Zerrissenheit hinlänglich erklärbar

sind."

SavE1967-SavE1967-S.14: in Punkt 15: "...

- An Beispielen wird als Kriterium die Art, wie ein Satz diskutiert wird,

4plausibel

gemacht. ..."

SavE1967-S.43: Th 1 und Th 2 hängen von so

vielen Annahmen ab, die weiterer Überprüfung zugänglich

und der Erschütterung ausgesetzt sind — zum Beispiel, daß eine

bestimmte richterliche Argumentation von Wertevidenz diktiert sei —, daß

Th 3 nicht durch Beweis von Th 1 und Th 2 als unhaltbar erwiesen werden

kann. Man muß sich zur Argumentation auf 5Plausibilitätsüberlegungen

beschränken. Dem Verteidiger von Th 3 geht es glücklicherweise

genauso: er kann nicht beweisen, daß Th 1 und Th 2 miteinander unverträglich

sind. Die Argumentation geht so vor sich: Th 2 ist recht

6plausibel

(Teil

I, Teil III); Th 1 ist gar nicht zu bestreiten (Teil IV); Th 3 ist außerordentlich

7implausibel

(Teil II). Für die 8Implausibilität

von Th 3 wird also in den folgenden Abschnitten argumentiert; dabei wird

der Standpunkt des metaethischen Intuitionismus vertreten.

SavE1967-S.48: "Wenn die These richtig ist, so ist

es 9plausibel, in ihr eine Trivialisierung

oder Widerlegung des metaethischen Naturalismus zu sehen. ..."

SavE1967-S.50: "Nur darf er dann das Irrtumsargument

nicht als Allheilmittel betrachten; denn das würde ihn in die 10implausible

Position zwingen, es gebe keine Meinungsverschiedenheiten über ethische

Basissätze."

Viehweg, Theodor (1969) Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung. München: Beck.

In dem Büchlein kommt der Suchtext "plausib" nur einmal vor, nämlich auf S. 3 als Fußnoten-Literaturangabe: GYOERY [RS: sollte wohl Georg heißen] POLYA, Mathematik und plausibles Schließen, 2 Bde., Basel und Stuttgart 1962, 1963;

Weinberger, Ota (1973) Topik und Plausibilitätsargumentation(ausgelagert) 17-36. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, LIX/1. Anmerkung: Die erste Auflage der Rechtslogik erschien 1970

Weinberger, Ota (1989) Rechtslogik. (ausgelagert) 2., umgearb. u. wesentl. erw. Aufl. Berlin: Duncker u. Humblot. Anmerkung: Die erste Auflage erschien 1970.

Literatur: im Text.

Links (Auswahl: beachte)

https://www.rechtslexikon.net/i/index-p.htm [kein Eintrag plausibel / Plausibilität 9

https://www.degruyter.com/database/hwro/html

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

De-lege-lata nach geltendem Recht

De-lege-ferenda nach (zu)künftigem

Recht

__

Internetseite

Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren,

geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten

eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia,

DER SPIEGEL)

__

Standort: Plausibilität in der Rechtswissenschaft.

*

Haupt- und Verteilerseite Plausibilität im Recht. * Plausibilität in der Rechtswissenschaft *

Eigene Untersuchung zum Plausibilitätsbegriff und einer allgemeinen Plausibilitätstheorie

mit einer Gesamtzusammenfassung in 8 Sprachen (germ, engl, franz, span, port, russ, chin, arab).

Empirische Pilot-Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

*

Recht und Rechtswissenschaft. Eine kritische wissenschaftstheoretische Analyse mit Schwerpunkt Begriffswelt aus interdisziplinärer Perspektive.

Problemfeld Rechtsbegriffe. Aus der Perspektive eines forensischen Sachverständigen.

Potentielle Fehler in forensisch-psychopathologischen Gutachten, Beschlüssen und Urteilen der Maßregeljustiz.

Eine methodenkritische Untersuchung illustriert an einigen Fällen u. a. am Fall Gustl F. Mollath mit einem Katalog der potentiellen forensischen Gutachtenfehler sowie einiger RichterInnen-Fehler.

*

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie

besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Rechtswissenschaft. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_Recht-Wis.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Plausibilität in der Rechtswissenschaft__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert. irs 26.11.2021 Rechtschreibprüfung und gelesen

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

26.11.21 irs Rechtschreibprüfung und gelesen

26.11.21 Nachtrag Viehweg; erstmals ans Netz.

25.11.21 Nachtrag Eike von Savigny.

22.11.21 Als eigene Seite angelegt.

01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.