(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=01.07.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien...

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

| Zusammenfassung - Abstract - Summary

Einführung und Wortfeld

Plausibilität in der deutschen Sprache. Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben Alltag.Untersuchungen zur Plausibilität Aus der Plausibilitätsforschungsliteratur Eigene Entwicklung von praktischen Prüfkriterien Wissenschaftlicher Apparat

|

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Die Arbeit besteht aus 2 kleineren und 3 größeren Teilen:

- Zusammenfassung aufgrund der Ergebnisse Vorschläge zu Begriff und Verständnis von Plausibilität:

| Plausibel und Plausibilität gehören der Metasprache

an, sie beschreiben nicht Sachverhalte in der Welt, sondern wie die Aussagen

über diese Sachververhalte beurteilt werden.

Ein Sachverhalt erscheint den meisten umso plausibler, je mehr beleg- und prüfbare Gründe für ihn vorliegen. |

- Einführung und Erschließung der Thematik und Problematik zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

- Beispiele für den Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben

- Analyse der wissenschaftlichen Literatur zu zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

- Eigene empirische Untersuchung zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

Fragen:

Wir wird der Begriff plausibel / Plausibilität von den Menschen

gebraucht?

Wie kann man feststellen, wie der Begriff plausibel/ Plausibilität

von den Menschen gebraucht wird?

Welchen Sinn könnte es haben, den Begriff plausibel / Plausibilität

in seinem Bedeutungsgehalt zu normieren?

Worauf kommt es in Dialogen und Argumentationen an?

Wissenschaftstheoretische Begriffsanalyse plausibel und Plausibilität

Grundgerüst zur Erfassung, Beschreibung und Beurteilung der Beschreibungen

der Welten. Hier ist es zunächst sinnvoll, sich die verschiedenen

grundlegenden Wirklichkeits- und Sprachebenen zu vergegenwärtigen.

Das objektive Geschehen ist das, was sich ereignet und geschieht (EG) in

allen Referenzwelten. Die kleinste Einheit objektiven Geschehens kann man

als Elementar- oder atomare Tatsache bezeichnen. Zusammengesetzte atomare

Tatsachen und Beziehungen zwischen ihnen können als molekuare Tatsachen

bezeichnet werden. Und zusammengesetzte molekulare Tatsachen kann man als

Systeme bezeichnen.

Soweit dieses Geschehen sprachlich erfasst wird, wird nach allgemeinem

Verständnis meist in der Objektsprache (OS) geredet. Die Objektsprache

ist ein großer Teil der natürlichen Sprache. Redet man über

die Sprache, mit der über das Weltgeschehen gesprochen wird, so befindet

man sich nach allgemeinem Verständnis in der Metasprache (MS). Die

Metsprache spricht nicht über das Weltgeschehen, sondern über

die Sprache, die das Weltgeschehen beschreibt und wieder gibt.

Zur Begriffsanalyse liegen einige Hilfsmittel vor, die wir nun gleich

auf plausibel und Plausibilität anwenden. Plausibilität kann

man nicht direkt wahrnehmen und auf sie zeigen. Plausibilität ist

also kein konkretes Geschehen oder Ereignis und damit ein abstrakter Allgemeinbegriff.

Es bleibt die Frage, gehört Plausibilität zur Objekt- oder zur

Metasprache? Betrachtet wir als Beispiel die Aussage: Es ist plausibel,

dass vorüberziehende Wolken den Himmel verdunkeln. Im Naturgeschehen

findet sich keine Plausibilität, aber Wolken, die sich zwischen die

Sonne und der Erde schieben können, was man als plausibel beurteilen

kann. Die Wolken kann man als Filter ansehen. Verallgemeinert könnte

man sagen: Wird zwischen einer Lichtquelle und einem Wahrnehmungsort ein

Filter gebracht, so verliert die Lichtqueulle am Wahrnehmungsort Helligkeit,

es ist dunkler geworden. Die Beurteilung plausibel bedeutet hier nichts

anderes als ein Naturgesetz anerkennen. Aber sind Naturgesetze plausibel?

Sind sie nicht einfach? Man könnte sagen, Erklärung und Verständnis

der Verdunkelung des Himmels kann man als plausibel bezeichnen, d.h. die

Anwendung des Naturgesetzes zum Verstehen und Erklären der Verdunkelung

des Himmels ist plausibel. Plaubel oder Plausibilität sind wie wahr

oder Wahrheit metasprachliche Begriffe. Sie finden sich nicht im Weltgesehen,

aber in der Sprache, die das Weltgesehehn beschreibt.

Einführung

Der Plausibilitätsbegriff hat ein breites Spektrum an Bedeutungen.

Die Bedeutungsspannweite bewegt sich zwischen möglich und fast sicher

oder sehr wahrscheinlich, wobei in vielen Textstellen ein mehr oder weniger

an Plausibilität angenommen wird. Der ursprünglichen Bedeutung

nach bedeutet plausibel Beifall finden, auf Zustimmung stoßen. Ob

jemand einem Sachverhalt zustimmt, ihn also für plausibel hält,

hängt natürlich vom beurteilenden Subjekt ab, so dass es oft

individell sehr verschiedene Plausibilitätsburteilungen gibt, auch

abhängig von der Sprach- und Bildungssozialisation und der Informations-

und Interessensituation. Die Frage ist: gibt es interindividuelle Kriterin

für Plausibilität, also Kriterien worauf sich die meisten einigen

können, wenn sie ein Plausibilitätsurteil abgeben?

Wortfeld plausibel, Plausibilität:

- auf der Hand liegen, augenscheinlich, denkbar, einleuchtend, einsichtig,

ersichtlichh, erwartbar, erklärlich, erwiesenermaßen, evident,

gewöhnlich, glaubhaft, glaubwürdig, klar, homogen (Aussagepsychologie),

im Einklang mit dem gesunden Menschenverstand (GMV), logisch, möglich,

nachvollziehbar, natürlich, offenbar, offensichtlich, passend, realistisch,

richtig, schlüssig, selbstverständlich, sinnvoll, stichhaltig,

stimmig, trivial, üblich, widerspruchsfrei, Verflechtungskriterium

(Aussagepsychologie), vernünftig, verständlich, verträglich,

vielleicht, wahrscheinlich, wahr, für wahr halten, nicht zu bezweifeln,

zutreffen, einer Beurteilung zustimmen.

Dennoch gibt es in der Alltagskomnunikation kaum Probleme damit.

Überraschen mag, dass der Plausibilitätsbegriff auch in der Wissenschaft

so gebraucht wird, als sei klar, was plausibel oder Plausibilität

heißt. So musste ich ernüchtert feststellen, dass ich in fast

keinem

der gesichteten Werke eine kritische Erörterung oder gar Plausibilitätskriterien

gefunden habe, wie Plausibilität nun tatsächlich festgestellt

werden kann oder soll. Das soll im folgenden ausführlich dokumentiert

und kritisch kommentiert werden. Dabei wird immer eindringlich deutlich,

dass "Erklärungen" nur scheinbar solche sind. Im Regelfall greift

immer die geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche Unsitte, ein unklares

Wort durch nicht minder unklare andere Worte zu "erklären".

Hauptbedeutungsperspektiven

Objektiver Bezug

- Unabhängig von Menschen könnte es so sein

- Unabhängig von Menschen könnte es tatsächlich so sein

- Unabhängig von Menschen könnte es so sein, weil das schon so vorgekommen ist

- Unabhängig von Menschen könnte es so sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist

- Unabhängig von Menschen ist das eine realistische Möglichkeit

- Unabhängig von Menschen ist das eine wahrscheinliche Möglichkeit

- so könnte es nach meiner Meinung sein

- so könnte es nach meiner Meinung tatsächlich sein

- so könnte es nach meiner Meinung sein, weil das schon so vorgekommen ist

- so könnte es nach meiner Meinung sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist

- das ist nach meiner Meinung eine realistische Möglichkeit

- das ist nach meiner Meinung eine wahrscheinliche Möglichkeit

- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein

- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... tatsächlich sein

- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein, weil das schon so vorgekommen ist

- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist

- das ist nach Meinung der Gruppe ... eine realistische Möglichkeit

- das ist nach Meinung der Gruppe ... eine wahrscheinliche Möglichkeit

- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es so ist

- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es so sein könnte

- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es tatsächlich so ist

- stimmt nach allgemeiner Meinung, weil das schon so vorgekommen ist

- stimmt nach allgemeiner Meinung, weil das schon öfter so vorgekommen ist

- stimmt nach allgemeiner Meinung eine realistische Möglichkeit

- stimmt nach allgemeiner Meinung eine wahrscheinliche Möglichkeit

Realssprachliche und sprachnormative Perspektive

- Wie sollte ich das sehen?

- Wie sollten die das sehen?

- Wie sollten alle das sehen?

- Wie sollte man das objektiv sehen (unabhängig vom Mensch?eb, aber hinsichtlich welches Erkenntnissystems)

Klassifikation von Erkenntnissystemen

- Erfassen von Gegebenheiten, Sachverhalten (z.B. Überwachungsanlagen, Überwachsungskameras, Regelungsanlagen, Automaten, Maschinen. Kybernetik, Robotik, )

- Mikro und Makro

- Verarbeiten von Sachverhalten

- Verarbeiten von Beziehungen zwischen Sachverhalten

Wer findet in welcher Situation / Interessenlage was mit welchem Geltungsanspruch wie sehr plausibel mit welcher Begründung?

- Explorieren der Bedeutungen von Plausibilität über den Wortgebrauch

- Hauptbedeutungen (Bedeutungsklassen) aus der Wortgebrauchsexploration gewinnen

- Entwickeln von Feststellungsmethoden zu den Hauptbedeutungen, ob und wie viel Plausibilität gegeben ist unter Berücksichtigung der Rahmen- und Situationsparameter: wer findet in welcher Situation / Interessenlage was mit welchem Geltungsanspruch wie sehr plausibel mit welcher Begründung?

Prüfmethoden

Aus der Plausibilitätsforschungsliteratur

Eigene Entwicklung von praktischen Prüfkriterien

| Realisation H0 | Alternativen Hypoth | Stützende Sachverh.

3 Modi: unabh, abh, ? |

Mindernde Sachverh.

3 Modi: unabh, abh, ? |

Verursacher | |

| möglich unklar

möglich schon geschehen mehrmals geschehen oft geschehen |

H1

H2 ... ... Hn |

SSV1

SSV2 ... ... SSVn |

MSV1

MSV2 ... ... MSVn |

Motiv

Gelegenheit Fähigkeit

|

Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt, kann eine Bezugnahme plausibel genannt werden. Hier ist dann allerdings noch operational zu bestimmen, wie man feststellt, ob ein Sachverhalt ein allgemein bekannter ist. Der Kiosk macht unter der Woche um 7.00 Uhr auf. Jetzt ist es 8.00, also ist es plausibel dass er offen hat. Der allgemein bekannte Sachverhalt ist, dass Läden zu den ausgwiesenen Öffnungszeiten offen haben.

Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt des Alltagslebens, kann eine Bezugnahme plausibel genannt werden.

Alltagsschlüsse

Wenn etwas so und so ist, dann bedeutet das gewöhnlich ...

Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben

Plausibilität in der deutschen Sprache: Duden, Sprachbrockhaus, DWDS, Dornseiff,

Duden plausibel

Bedeutungen Plausibilität Duden (Abruf 26.06.2021): 1. Das Plausibelsein.

2. plausible, aber unbewiesene Vermutung. Kritik: die 1. Angabe ist tautologisch,

die zweite zirkulär.

Bedeutungen Plausibilitätsprüfung Duden (Abruf 26-06-2021):

Prüfung, bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig,

plausibel sind

Bedeutungen Plausibilitätsanalyse (Abruf 26.06.2021): Prüfung,

bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig, plausibel sind

Sprachbrockhaus (1951, S. 507)

"plausibel, einleuchtend, glaubhaft"

Duden Bedeutungswörterbuch (1970, S. 494)

"plausibel <Adj.): überzeugend; einleuchtend: seine Begründung

ist ganz p.; eine plaunsible Erklärung."

DWDS plausibel (Abruf 26.06.2021)

„umgangssprachlich einleuchtend, glaubhaft

Beispiele:

das ist ein plausibler Grund, eine plausible Erklärung, Begründung,

Antwort, Ausrede

was du sagst, ist, klingt (ganz) plausibel

das erscheint mir plausibel

?jmdm. etw. plausibel machen?jmdm. etw. begreiflich machen

Beispiele:

wie soll man ihr das nur plausibel machen?

Fritz Mengers macht ihnen plausibel, daß sie nur ein paar Kollegen

suchen [BredelVäter382]

zur Wiederholung des Versuchs: uns das Absurde plausibel zu machen

[BecherAuswahl5,194]

Thesaurus

Synonymgruppe

• augenfällig · begreiflich · eingängig ·

einleuchtend · einsichtig · einsichtsvoll · erklärlich

· ersichtlich · fassbar · fasslich · glaubhaft

· klar · nachvollziehbar · nachzuvollziehen ·

plausibel · schlüssig · sinnfällig · triftig

· verstehbar · verständlich · überzeugend

evident geh. · gut ugs. · intelligibel

fachspr., Philosophie · noetisch fachspr., griechisch, Philosophie

Synonymgruppe

• (durchaus) plausibel · leuchtet ein · logisch ·

nicht von der Hand zu weisen · überzeugend

• nachvollziehbar Hauptform · naheliegend

fig. · (da) passt eins zum anderen ugs., fig.

…

Verwendungsbeispiele für ›plausibel‹

Wer hat wem denn nun Märchen erzählt? frage ich mich und

reime mir eine halbwegs plausible Geschichte zusammen.

Noll, Ingrid: Ladylike, Zürich: Diogenes 2006, S. 138

Ein Kabinett muss ja nicht nur plausibel strukturiert, es muss auch

machtpolitisch ausbalanciert sein.

Der Tagesspiegel, 09.10.2002

Jedem gelingt es, sein Verhalten plausibel zu machen, und jeder, nicht

nur der Vater, entpuppt sich als Teil des Problems.

Süddeutsche Zeitung, 30.05.2000

Niemand hat bisher diese Frage auch nur einigermaßen plausibel

zu beantworten übernommen.

Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen

Geschichte - Erster Teil: Das Altertum, Berlin: Directmedia Publ. 2002

[1920], S. 6163

Es ist noch immer nicht plausibel gemacht, wie du das vorige Mal dazu

gekommen bist, zu lügen.

Friedländer, Hugo: Der Prozeß gegen den Bankier August Sternberg

wegen Sittlichkeitsverbrechen. In: ders., Interessante Kriminal-Prozesse,

Berlin: Directmedia Publ. 2001 [1910], S. 683“

Ende Zitierung DWDS

Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen

Im Sachregister werden die Wortgruppe 5-4 (wahrscheinlich), 13-46 (Beweis)

und 19.13 (Rechtfertigung) ausgewiesen. Man kann aber zudem noch 5.2 (Möglich)

5.6 (Gewiss) berücksichtigen.

Grimm'sches Wörterbuch

plausibel, adj., entlehnt aus franz. plausible, lat. plausibilis Aler

1540b: und fanden wir kinder die sache sehr plausibel. Göthe 24, 188;

wer die menschen betrügen will, musz vor allen dingen das absurde

plausibel machen. 56, 150.

Untersuchungen zur Plausibilität

Andere, Eigene.

Die Untersuchungen und Analysen zum Plausibilitätsbegriff können auch als Beispiele für den Gebrauch verwendet werden. Hier geht es jedoch in erster Linie um Merkmale, Charakteristiken, Definitionen, Kriterien und empirische Befunde zur Begrifflichkeit und der angewandten Methoden.

- [] Berres, Manfred (1984) Glaubens- und Plausibilitätsgrade : e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie

- [] Böhnert, Martin & Reszke, Paul (2015): „Linguistisch-philosophische Untersuchungen zu Plausibilität

- [] Bohn, Irina/ Feuerhelm, Wolfgang & Hamburger, Franz (2000): Die Erzeugung von Plausibilität als Konstruktion von Wirklichkeit.

- [z] Connell, Louise & Keane, Mark T. (2006) A Model of Plausibility.

- [m] Handstein, Holger (2016) Jornalistikon

- [] Hannken-Illjes, Kati (2018) Einführung in die Theorie und Analyse der Argumentation.

- [z,SR, IV, KBsp] Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik. Struktur und Funktion von Argumentationsmustern.Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog.

- [] Koch, Lutz. (2002) „Versuch über Plausibilität.“ In (193-204): Dörpinghaus,Andreas & Karl Helmer, Karl (). Rhetorik Argumentation Geltung. Würzburg: Königshausen & Neumann GmbH

- [] Kuhn-Rahloff, Clemens (2012) Realitätstreue, Natürlichkeit, Plausibilität : Perzeptive Beurteilungen in der Elektroakustik

- [] Müller, Stephan S. W. (2010) Theorien sozialer Evolution : Zur Plausibilität dar winistischer Erklärungen sozialen Wandels [VT]

- [] Schmidt-Scheele, Ricarda () 5 Empirical research: Methodology to study scenario plausibility. In () The Plausibility of Future Scenarios. De Gruyter (transcript).

- [] Schmidt-Scheele , Ricarda () The Plausibility of Future Scenarios. Summary of the book

- [] Schmidt-Scheele, Ricarda (2019) Applause for Scenarios?! An Explorative Study of 'Plausibility' as Assessment Criterion in Scenario Planning [Abruf 07.8.2021]

- [] Tuhrim, Stanley, Reggia, James & Goodall, Sharon (2007) An experimental study of criteria for hypothesis plausibility. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence Volume 3, 1991 - Issue 2, 129-144.

- [m] Weyh, Florian Felix (2021.04.01) Letztgültige Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich?

Tuhrim, Stanley, Reggia, James & Goodall,

Sharon (2007) An experimental study of criteria for hypothesis plausibility.

Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence Volume

3, 1991 - Issue 2, 129-144.

"Abductive diagnostic problem-solving systems use causal relations

to infer plausible diagnostic hypotheses. An important but controversial

issue for such models is what characteristics should define the most plausible

hypotheses. While there are theoretical predictions relevant to this issue,

there are almost no empirical data on which to base rational decisions.

Accordingly, this study examines four different criteria of hypothesis

plausibility in diagnosing the site of brain damage in 100 medical patients.

The criteria examined are (1) naive minimal cardinality, (2) irredundancy,

(3) most probable (Bayesian), and (4) minimal cardinality when adjacency

relations are taken into account. Model performance when these different

hypothesis plausibility criteria are used confirms the previously predicted

inadequacy of minimal cardinality. It also indicates that irredundancy

(‘minimality’), the criterion most widely used in current AI models, is

not useful in this setting because of the large number of alternative,

implausible hypotheses it produces. The most interesting result is that

a modified minimal cardinality criterion produces the best hypotheses when

measured as the ratio of agreements with human experts per hypothesis generated.

In addition, comparing the results of this study to two previous rule-based

systems for a similar application indicates that abductive diagnostic systems

can be very powerful as application programs. These results, useful in

themselves, underscore the need for more systematic empirical studies of

abductive problem-solving models."

GÜ: "Abduktive diagnostische Problemlösungssysteme verwenden

kausale Zusammenhänge, um plausible diagnostische Hypothesen abzuleiten.

Eine wichtige, aber umstrittene Frage für solche Modelle ist, welche

Merkmale die plausibelsten Hypothesen definieren sollten. Zwar gibt es

zu diesem Thema relevante theoretische Vorhersagen, aber es gibt fast keine

empirischen Daten, auf die rationale Entscheidungen gestützt werden

könnten. Dementsprechend untersucht diese Studie vier verschiedene

Kriterien der Hypothesen-Plausibilität bei der Diagnose des Ortes

der Hirnschädigung bei 100 medizinischen Patienten. Die untersuchten

Kriterien sind (1) naive minimale Kardinalität, (2) Irredundanz, (3)

höchstwahrscheinlich (Bayesian) und (4) minimale Kardinalität

unter Berücksichtigung von Adjazenzbeziehungen. Die Modellleistung,

wenn diese verschiedenen Hypothesen-Plausibilitätskriterien verwendet

werden, bestätigt die zuvor vorhergesagte Unzulänglichkeit der

minimalen Kardinalität. Es weist auch darauf hin, dass Irredundanz

(„Minimalität“), das in aktuellen KI-Modellen am häufigsten verwendete

Kriterium, in diesem Kontext aufgrund der Vielzahl von alternativen, unplausiblen

Hypothesen nicht nützlich ist. Das interessanteste Ergebnis ist, dass

ein modifiziertes Minimalkardinalitätskriterium die besten Hypothesen

liefert, wenn es als Verhältnis der Übereinstimmungen mit menschlichen

Experten pro generierter Hypothese gemessen wird. Darüber hinaus zeigt

der Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit zwei früheren regelbasierten

Systemen für eine ähnliche Anwendung, dass abduktive Diagnosesysteme

als Anwendungsprogramme sehr leistungsfähig sein können. Diese

an sich nützlichen Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit systematischer

empirischer Studien zu abduktiven Problemlösungsmodellen."

Friedman, Charles P.; Gatti, Guido G.; Murphy, Gwendolyn

C.; Franz,Timothy M.; Fine, Paul L.; Heckerling, Paul S.; Miller, Thomas

M. (2002) Exploring the Boundaries of Plausibility: Empirical Study ofa

Key Problem in theDesign ofComputer-Based Clinical Simulations. AMIA 2002

Annual Symposium Proceedings, 275-279. Online.

"All clinical simulation designers face the problem

ofidentifying the plausible diagnostic and managementoptions to include

in their simulation models. This studyexplores the number ofplausible diagnoses

that existfor agiven case, and how many subjects must work up a casebefore

all plausible diagnoses are identified. Data derivefrom 144 residents andfaculty

physiciansfrom 3 medicalcenters, each of whom worked 9 diagnosticallychallenging

cases selectedfrom a set of36. Each subjectgenerated up to 6 diagnostic

hypothesesfor each case, andeach hypothesis was ratedfor plausibility by

a clinicianpanel. Ofthe 2091 diagnoses generated, 399 (19.1%/), anaverage

of1I per case, were consideredplausible by studycriteria. The distribution

ofplausibility ratings wasfoundto be statistically case dependent. Averaged

across cases,the final plausible diagnosis was generated by the 28thclinician

(sd = 8) who worked the case. The resultsillustrate the richness and diversity

of human cognitionand the challenges these pose for creation of realisticsimulations

in biomedical domains."

GÜ: "Alle Designer klinischer Simulationen stehen vor dem Problem,

die plausiblen Diagnose- und Managementoptionen zu identifizieren, die

in ihre Simulationsmodelle aufgenommen werden sollen. In dieser Studie

wird untersucht, wie viele plausible Diagnosen für einen bestimmten

Fall vorliegen und wie viele Probanden einen Fall bearbeiten müssen,

bevor alle plausiblen Diagnosen identifiziert werden. Die Daten stammen

von 144 Assistenzärzten und Fakultätsärzten aus 3 medizinischen

Zentren, die jeweils 9 diagnostisch schwierige Fälle bearbeiteten,

die aus einer Gruppe von 36 ausgewählt wurden. Jeder Proband generierte

für jeden Fall bis zu 6 diagnostische Hypothesen, und jede Hypothese

wurde von einem Klinikerpanel auf Plausibilität bewertet. Von den

2091 erstellten Diagnosen wurden 399 (19,1%/), durchschnittlich 1I pro

Fall, nach Studienkriterien als plausibel erachtet. Die Verteilung der

Plausibilitätsbewertungen erwies sich als statistisch fallabhängig.

Im Durchschnitt der Fälle wurde die endgültige plausible Diagnose

von dem 28. Arzt (sd = 8) erstellt, der den Fall bearbeitete. Die Ergebnisse

veranschaulichen den Reichtum und die Vielfalt der menschlichen Kognition

und die Herausforderungen, die diese für die Erstellung realistischer

Simulationen in biomedizinischen Bereichen darstellen."

Schmidt-Scheele, Ricarda (2002) 5 Empirical

research: Methodology to study scenario plausibility. In () The Plausibility

of Future Scenarios. De Gruyter (transcript). [Online

Abruf 07.08.25021]

"Studying scenario users’ plausibility judgments of a set of given

scenarios isat the centre of this research. Chapter 4 has reviewed theoretical

concepts ofplausibility across different academic disciplines and related

it to the contextof scenario planning. This has led to five research propositions

with nine hy-potheses, which are now operationalised and tested in an empirical

study.Still, even in the explored academic disciplines that offer more

nuanced con-ceptions of plausibility, empirical research on what plausibility

means andhow it is perceived is underrepresented. Experimental study designs

builda small exception in narrative and psychological research (Canter

et al 2003;Lombardi et al 2016b; Lombardi et al 2015; Lombardi et al 2014;

Lombardi &Sinatra 2013; Nahari et al 2010). Particularly, the approaches

from cognitiveand educational psychology offer detailed experimental classroom-sessionsto

analyse plausibility judgments in controlled circumstances. The theoreticalconcepts

have suggested that plausibility is very context-sensitive and mayvary

across different settings. To operationalise the propositions for scenariocontexts,

an experimental study design thereby constitutes a promising con-tribution.

In an experiment, the contexts under which plausibility judgmentsare made,

can be controlled and manipulated. This allows for ‘planned ob-servations’

of a number of variables that the theory suggests to be relevant(Fuchs-Heinritz

et al 1994:190). Furthermore, the present study can build onprevious attempts

to observe plausibility so that findings can be comparedand reflected against

insights from empirical research in narrative and psy-chology. For the

experiment, the propositions and hypotheses are operatio-nalised as summarised

below:"

GÜ: "Im Zentrum dieser Forschung steht die

Untersuchung der Plausibilitätseinschätzungen von Szenariobenutzern

zu einer Reihe von gegebenen Szenarien. Kapitel 4 hat die Theorie überprüft

disziplinübergreifende Plausibilitätskonzepte und bezogen sie

auf den Kontext der Szenarioplanung. Dies hat zu fünf Untersuchungen

geführt Thesen mit neun Hypothesen, die nun in einer empirischen Studie

operationalisiert und getestet werden Disziplinen, die differenziertere

Vorstellungen von Plausibilität bieten, empirische Forschung, was

Plausibilität bedeutet und wie sie wahrgenommen wird unterrepräsentiert.

Experimentelle Studiendesigns bilden eine kleine Ausnahme in der narrativen

und psychologischen Forschung (Canter et al. 2003; Lombardi et al 2016b;

Lombardi et al. 2015; Lombardi et al. 2014; Lombardi&Sinatra 2013;

Nahariet al 2010). Besonders die Ansätze von Kognitive und Pädagogische

Psychologie bieten detaillierte experimentelle Unterrichtseinheiten zur

Analyse von Plausibilitätsurteilen in kontrollierten Umstände.

Die theoretischen Konzepte legen nahe, dass Plausibilität sehr kontextsensitiv

ist und in verschiedenen Settings variieren kann. Zu die Aussagen für

Szenariokontexte operationalisieren, stellt ein experimentelles Studiendesign

dabei einen vielversprechenden Beitrag dar. In einem (n Experiments

können die Kontexte, in denen Plausibilitätsurteile gefällt

werden, kontrolliert und manipuliert werden. Dies ermöglicht „geplante“

Beobachtungen“ einer Reihe von Variablen, die die Theorie für relevant

hält (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 190). Außerdem ist die Gegenwart

Studie kann auf früheren Versuchen aufbauen, Plausibilität zu

beobachten, so dass Ergebnisse verglichen und mit empirischen Erkenntnissen

reflektiert werden können Forschung in Erzählung und Psychologie.

Für das Experiment werden die Aussagen und Hypothesen wie folgt operationalisiert:

"

Schmidt-Scheele , Ricarda (2002) The Plausibility

of Future Scenarios. Summary of the book

"Summary of the bookPlausibility as a concept is omnipresent in the

scenario planning literature.Practitionersandresearchersregularlyconcludethattheirplanningprocesseshave

revealed ‘plausible scenarios’. The common position is that for scenarioplanning

exercises to create alternative future pathways, their selection can-not

be simply limited to the mostprobableones; neither does merepossibilityallow

for a meaningful collection of relevant and challenging scenarios. Me-thodological

reviews,therefore,name plausibility a key effectiveness criterionfor both

scenario construction and utilisation. This has practical consequen-ces:

Plausibility guides what kind of scenarios are generated and presentedandprescribeshowtoassessandconsiderscenariosfordecision-making.Yet,insights

into what scenario plausibility really means and how it is establishedand

assessed by different actors, including scenario users, is largely unexplo-red.The

book addresses this conceptual and empirical gap and analyses theconcept

from the perspective of prospective scenario users. The small groupof scholars

more recently involved in the concept has predominantly lookedat plausibility

from the angle of scenario construction: Here, plausibility isthoughttobeestablishedeitherbymethod-drivenprocesses,e.g.differenttech-niques

and procedures prescribe scenarios as plausible only when they are in-ternally

consistent, or throughactor-drivenprocesses, meaning that involvedstakeholders

interactively co-produce a common understanding of the scen-arios. Both

positions neglect that important scenario user groups i) are oftennot involved

in the actual construction process, ii) are confronted with mul-tiple,

contradicting scenarios in different formats, and iii) may consequentlyfollow

different mechanisms when assessing the plausibility of a scenario.Therefore,

in this book, the following research questions are pursued:How doscenario

users assess the plausibility of a scenario? What factors influence an

individu-al’s plausibility judgment? Do judgments differ across scenario

formats?"

GÜ: "Zusammenfassung des Buches Plausibilität

als Konzept ist in der Literatur zur Szenarioplanung allgegenwärtig.

Praktiker und Forscher kommen regelmäßig zu dem Schluss, dass

ihre Planungsprozesse „plausible Szenarien“ ergeben haben. Der gemeinsame

Standpunkt ist, dass für Szenarioplanungsübungen zur Schaffung

alternativer zukünftiger Pfade deren Auswahl nicht einfach auf die

wahrscheinlichsten beschränkt werden kann; Auch lässt die bloße

Möglichkeit keine sinnvolle Sammlung relevanter und herausfordernder

Szenarien zu. Methodische Reviews nennen daher Plausibilität ein zentrales

Wirksamkeitskriterium sowohl für die Szenariokonstruktion als auch

für die Nutzung. Dies hat praktische Konsequenzen: Plausibilitätsleitlinien,

welche Szenarien generiert und dargestellt werden, und geben Aufzeigen

zur Beurteilung und Betrachtung von Entscheidungsszenarien vor. Doch Einblicke,

was Szenarioplausibilität wirklich bedeutet und wie sie von verschiedenen

Akteuren, darunter auch Szenarionutzern, erstellt und bewertet wird, ist

noch weitgehend unerforscht Buch adressiert diese konzeptionelle und empirische

Lücke und analysiert das Konzept aus der Perspektive zukünftiger

Szenarionutzer. Der kleine Kreis von Wissenschaftlern, die sich in jüngerer

Zeit mit dem Konzept beschäftigt haben, hat die Plausibilität

vor allem unter dem Aspekt der Szenariokonstruktion betrachtet: Hier wird

Plausibilität entweder durch verfahrensgetriebene Prozesse hergestellt,

z. getriebene Prozesse, was bedeutet, dass beteiligte Stakeholder interaktiv

ein gemeinsames Verständnis der Szenarien koproduzieren. Beide Positionen

vernachlässigen, dass wichtige Szenarionutzergruppen i) häufig

nicht am eigentlichen Bauprozess beteiligt sind, ii) mit mehreren, widersprüchlichen

Szenarien in unterschiedlichen Formaten konfrontiert sind und iii) bei

der Plausibilisierung eines Szenarios folglich unterschiedliche Mechanismen

verfolgen können , wird in diesem Buch folgenden Forschungsfragen

nachgegangen: Wie beurteilen die Anwender von Szenarien die Plausibilität

eines Szenarios? Welche Faktoren beeinflussen die Plausibilitätsbeurteilung

einer Person? Unterscheiden sich die Urteile je nach Szenarioformat? "

Schmidt-Scheele, Ricarda (2019) Applause for Scenarios?! An Explorative

Study of 'Plausibility' as Assessment Criterion in Scenario Planning [Abruf

07.8.2021]

"Plausibility as a concept is omnipresent in the scenario research

literature. Also, practitioners regularly conclude that their planning

processes have revealed ‘plausible scenarios’. The common position is that

for scenario planning exercises to create alternative future pathways,

their selection cannot be simply limited to the most probable ones; neither

does mere possibility allow for a meaningful collection of relevant and

challenging scenarios. Methodological reviews therefore name plausibility

a key effectiveness criterion for both scenario construction and utilisation.

This has practical consequences: Plausibility guides what kind of scenarios

are generated and presented and prescribe how to assess and consider scenarios

for decision-making. Yet, insights into what scenario plausibility really

means and how it is established and assessed by different actors along

a scenario life path is largely unexplored. The present study addresses

this conceptual and empirical gap and analyses the concept from the perspective

of prospective scenario users."

GÜ: "Plausibilität als Konzept ist in

der Literatur der Szenarioforschung allgegenwärtig. Außerdem

kommen Praktiker regelmäßig zu dem Schluss, dass ihre Planung

Prozesse haben „plausible Szenarien“ aufgezeigt. Der gemeinsame Standpunkt

ist, dass für Szenarioplanungsübungen eine alternative Zukunft

geschaffen werden soll deren Auswahl nicht einfach auf die wahrscheinlichsten

beschränkt werden kann; auch lässt die bloße Möglichkeit

keine sinnvolle Sammlung zu relevanter und herausfordernder Szenarien.

Methodische Reviews benennen daher für beide Szenarien die Plausibilität

als zentrales Wirksamkeitskriterium Konstruktion und Nutzung. Dies hat

praktische Konsequenzen: Plausibilität leitet, welche Szenarien generiert

und dargestellt werden und beschreiben, wie Szenarien für die Entscheidungsfindung

zu bewerten und zu berücksichtigen sind. Aber Einblicke, was Szenario-Plausibilität

wirklich bedeutet und wie es ist von verschiedenen Akteuren

entlang eines Lebenswegs eines Szenarios etabliert und bewertet wird, ist

weitgehend unerforscht. Die vorliegende Studie befasst sich mit diesem

konzeptionellen und empirische Lücke und analysiert das Konzept aus

der Perspektive potenzieller Szenarionutzer."

Berres, Manfred (1984) Glaubens- und Plausibilitätsgrade : e. Beitr.

zur Maß- und Integrationstheorie e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie

UB Erlangen 1 Mikrofiche 24x, Umfang: 85 Bl.;

Böhnert, Martin & Reszke, Paul (2015): „Linguistisch-philosophische Untersuchungen zu Plausibilität: Über kommunikative Grundmuster bei der Entstehung von wissenschaftlichen Tatsachen“ In: Engelschalt, Julia; Maibaum, Arne (Hg.), 2015, Auf der Suche nach den Tatsachen: Proceedings der 1. Tagung des Nachwuchsnetzwerks INSIST, S. 40-67. Permalink: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/45590

Bohn, Irina/ Feuerhelm, Wolfgang & Hamburger, Franz (2000): Die Erzeugung von Plausibilität als Konstruktion von Wirklichkeit. Eine Fallrekonstruktion. Zur Berichterstattung über Sinti und Roma, in: Kraimer, Klaus (Hrsg.): Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 532-560. [Mehr. S.u.R.; Ztg.; Inh.-A.; Inh.; Krim.; Vor.]

Connell, Louise & Keane, Mark T. (2006) A Model of Plausibility.

Cognitive Science 30 (2006) 95–120). [Online]

"Abstrakt Plausibilität spielt bei vielen kognitiven Phänomenen

vom Verstehen bis zur Problemlösung eine entscheidende Rolle.. In

der Kognitionswissenschaft wird Plausibilität jedoch in der Regel

als operationalisierte Variable oder Metrik, anstatt für sich selbst

erklärt oder untersucht zu werden. Dieser Artikel beschreibt ein neues

kognitives Plausibilitätsmodell, das Plausibility Analysis Model (PAM),

das auf Modellierung des menschliches Plausibilitätsurteils abzielt.

Dieses Modell verwendet das Commonsense-Wissen der Konzeptkohärenz,

um den Plausibilitätsgrad eines Zielszenarios zu bestimmen. Im Wesentlichen

ist ein sehr plausibles Szenario, eines, das gut zum Vorwissen passt: mit

vielen verschiedenen Bestätigungsquellen, ohne komplizierte Erklärungen

und mit minimaler Vermutung. Über eine detaillierte Simulation empirischer

Plausibilitätsbefunde wird berichtet,

was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Modell und menschlichen

Urteilen zeigt. Darüber hinaus teigt eine Sensitivitätsanalyse,

dass PAM in seinen Operationen robust ist.

Schlüsselwörter: Psychologie; Erkenntnis; Argumentation;

Plausibilität; Computersimulation; Symbolisch Berechnungsmodell" Plausibility

Analysis Model (PAM).

Handstein, Holger (2016) Plausibilität in Journalistikon

"Die Prüfung auf Plausibilität

kann anhand verschiedener Einzelkriterien erfolgen – etwa anhand der Übereinstimmung

eines von einer Quelle oder in einem journalistischen Beitrag behaupteten

Sachverhaltes auf Übereinstimmung mit Naturgesetzen, sozialen Normen

oder den Prinzipien der Logik. Erfüllt eine Information eines oder

mehrere dieser Kriterien nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es

sich um eine Falschaussage handelt.

Die Prüfung auf Plausibilität

kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden – zunächst im journalistischen

Arbeitsprozess als Teil der Recherche,

darüber hinaus aber auch während der Rezeption durch das journalistische

Publikum. Insbesondere für dieses ist die Prüfung auf Plausibilität

wichtig, da oftmals kein direkter Zugriff auf die Quellen besteht, die

einem Beitrag zugrunde liegen. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist es für

Journalisten wichtig, nicht nur über plausible Informationen

zu verfügen, sondern die Plausibilität

dieser Informationen in ihren Beiträgen auch überzeugend zu vermitteln

– etwa durch einen stringenten inhaltlichen Aufbau von Texten.

Quelle Handstein, Holger (2016) Journalistikon (Abruf

1.7.21: https://journalistikon.de/plausibilitaet/)

- Kommentar:

[04PA/CC 4700 H245 zur Zeit keine Vormerkung möglich Handapparat / 04PA/HA Dr. Jungert]

Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik.

Struktur und Funktion von Argumentationsmustern.

Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog.

Inhaltsverzeichnis:

I. Semantik und Plausibilität ..................................................

15

II. Typologie plausibler Muster

der Alltagsargumentation .... 166

Sachregister-Einträge: Plausibilität, plausibel 22, 47ff.,

92, 106ff„ 134, 138, 421

Zusammenfassung: "Ziel dieser Arbeit ist

eine umfassende Typologie von Mustern der Alltagsargumentation. Um die

zentralen Begriffe „Gültigkeit“ und „Plausibilität“ zu klären,

werden verschiedene logische und linguistische Ansätze diskutiert

(u. a. die intensionale Logik Carnaps, die Theorien der strukturellen Semantik

von Coseriu, Lyons und Katz, die Semantik möglicher Welten von Lewis,

die Stereotypensemantik von Putnam, die Relevanzlogik von Walton). Indem

schließlich die Gebrauchstheorie der Bedeutung des späten Wittgenstein

zugrundegelegt wird, ergibt sich als Summe dieser Diskussion, daß

jlie, Plausibilität von Alltagsargumentation letztlich auf den Gebrauchsregeln

für sprachliche Ausdrücke in eirier Sprechgemeinschaft beruht.

Daraus folgt ein gemäßigter Relativismus, was Probleme der Wahrheit

und Wahrscheinlichkeit betrifft.

Der Typologie wird als Prototyp elementarer'Muster

der Alltagsargumentation eine modifizierte Fassung des bekannten Toulmin-Schemas

zugrundegelegt. In der Tradition antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher

Typologien, insbesondere der aristotelischen Topik und der klassischen

zeitgenössischen Typologie von„ Perelrnan/Qlbrechts-Tyteca, werden

die einzelnen Argumentationsmuster nach den semantischen Relationen (topoi/loci)

klassifiziert, die den Übergang von den Prämissen zur Konklusion

rechtfertigen. Strengere Standards für Explizitheit und Abgrenzung

von (Sub)Klassen (im Anschluß an Schellens, Van Eemeren/Kruiger)

führen zum Ansatz von etwa 60 Klassen von Mustern, der. Alltagsargumentation.

Als empirische Basis wird ein Korpus von circa 300

Passagen argumentativer Texte verwendet. Die Beispiele stammen überwiegend

aus geschriebenem und gesprochenem Gegenwartsdeutsch; es werden jedoch

auch vereinzelt englische, französische und italienische Beispiele

gegeben, um die übereinzelsprachliche und interkulturelle Relevanz

der Typologie aufzuzeigen. In einem Ausblick werden Möglichkeiten

der praktischen Anwendung der Typologie erörtert (Sprachunterricht,

Sprach- und Kulturvergleich)."

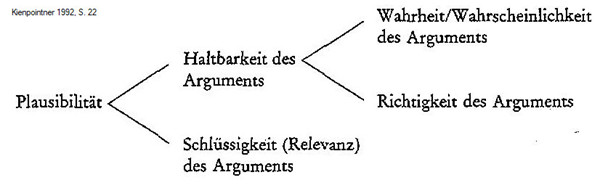

- Kommentar S.22: Die drei Bedingungskriterien für die Plausibiltät

- Haltbarkeit, Schlüssigkeit, Wahrheit/ Wahrscheinlichkieit - werden

nicht erklärt, so dass ein unklarer Begriff, Plausibilität, auf

weitere unklare Begriffe verschoben wird, eine typisch unwissenschaftliche

Praxis der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.

Zusammenfassung Koch: Der Titel weist aus, dass es um Plausibilität geht. Im Text finden sich sozusagen plausibel ;-) 62 Fundstellen "plausib", wovon man allerdings die 5 Kopfzeilenüberschriften "Versuch über Plausibilität" abziehen sollte, dass inhaltlich 57 Fundstellen resultueren.

S. 193f: "Wenn man davon ausgeht, daß zwischen Pädagogik und Rhetorik eine gewisse Verwandtschaft besteht1, dann wird auch die Frage zu stellen sein, worin denn die Gültigkeit rhetorischer und pädagogischer Aussagen fundiert ist. Was beide „Disziplinen“ betrifft, so kann man häufig, wenn die Wertigkeit von Argumenten angedeutet werden soll, auf den Begriff der Plausibilität stoßen. Denn das Zwingende mathematischer Gewißheit fehlt sowohl der rhetorischen als auch der pädagogischen Argumentation, nicht aber das, was man im allgemeinen durch den Begriff der Plausibilität ausdrückt. Wohl werden Indizien, gute Gründe, Argumente pro et contra, Beweise und Widerlegungen auf beiden Seiten gebraucht, aber Gewißheit und Evidenz findet man in aller Regel nur in den mathematischen Disziplinen. Nur selten (oder vielleicht nie?) haben rhetorische und pädagogische Gründe die Dignität, ihre Gegengründe ins Reich des Unmöglichen verweisen und damit selbst so etwas wie logische Notwendigkeit beanspruchen zu können, aber sie vermögen doch mehr oder weniger, kaum oder überaus „plausibel“ zu sein. Von der „Verwendung plausibler Argumentationsmuster“, von „Plausibilitätspotenzialen“ oder von „Plausibilitätsressourcen“ spricht man in der rhetorischen Argumentationstheorie2 3, von „bedingten Plausibilitätsgewichten heterogener Argumente“ ist in der Theorie pädagogischen Argumentierens die Rede. Plausibilität, so kann man [>194] durchaus sagen, ist nicht nur ein traditioneller, sondern auch ein in den aktuellen Diskussionen geläufiger Begriff, um die Überzeugungskraft, den argumentativen Wert oder schlicht den „Wahrheitswert“ von Behauptungen und Meinungen zu charakterisieren. Auffällig ist indessen, daß dieser Begriff selbst so unbestimmt ist wie das, was er auszudrücken sucht. Jedenfalls trifft man dort, wo er verwendet wird, kaum auf Anstrengungen, sich seiner Bedeutung zu vergewissern. Nicht nur scheint er ein Begriff für Unbestimmtes zu sein, auch er selbst ist unbestimmt. In die einschlägigen philosophischen und wissenschafcstheoretischen Handbücher hat er sich noch nicht verirrt. Es scheint, als wüßte jeder, was er bedeuten soll. Auch scheint es, als ob jeder ihn zu gebrauchen befugt sei, darauf vertrauend, das Rechte zu treffen und von den anderen recht verstanden zu werden. So gewinnt man den Eindruck, daß es sich um einen Common-sense-Begriff handelt, d. h. um einen Begriff,; der sich an den sensus communis, an den „gemeinen“ und „gesunden“; Verstand richtet. Dafür spricht, daß Plausibilität, wörtlich übersetzt,.; soviel wie Beifalls Würdigkeit bedeutet (lat. plausus der Beifall). Wer an Plausibilität orientiert ist, strebt nach dem Beifall eines größeren Publikums, nach öffentlicher Zustimmung."

- Kommentar:

- Kommentar:

- Kommentar:

- Kommentar:

- Kommentar:

Kommentar:

Kuhn-Rahloff, Clemens .(2012) Realitätstreue,

Natürlichkeit, Plausibilität : Perzeptive Beurteilungen in

der Elektroakustik ; ein Beitrag zum Verständnis der "inneren Referenz"

am Beispiel der Plausibilität ausgewählter Wiedergabesysteme

[VT]

Müller, Stephan S. W. (2010) Theorien sozialer Evolution : Zur

Plausibilität dar winistischer Erklärungen sozialen Wandels [VT]

Letztgültige Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich?

2012 wurde das Higgs-Teilchen nachgewiesen. Ist damit nun alles klar?

Mit Beweisen will die Wissenschaft ja die Welt erklären. Der Zusammenhang

von Ursache und Wirkung ist aber doch nicht immer eindeutig belegbar. Reicht

es nicht, wenn Dinge einfach nur plausibel

sind?

„Was ich unter Plausibilität verstehe,

das kann ich Ihnen natürlich sagen! Das Problem ist, dass Sie mich

gefragt haben, was für einen Wissenschaftler denn plausibel

ist? Und da bin ich so ein bisschen unsicher“, sagt Jörg Phil Friedrich.

„Wenn ich mir Beiträge anschaue, in denen der Begriff ´plausibel`

vorkommt, dann wird der Begriff selber nicht definiert“, ergänzt Martin

Böhnert.

Von

Quelle Weyh, Florian Felix (2021.04.01) Letztgültige

Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich? (Abruf 01.07.2021):

https://www.deutschlandfunkkultur.de/letztgueltige-antworten-in-der-wissenschaft-was-wissen-wir.976.de.html?dram:article_id=495081

Kombinationsformen

Plausible Wahrheit

Wilfried Stroh: "Wie Griechen die Rhetorik erfunden haben

"Noch eine wichtige Lehre verdanken wir diesen ältesten Rhetorikern:

In der Rede komme es nicht auf die Wahrheit, sondern auf die Wahrscheinlichkeit

an. Das ist nicht ganz so unmoralisch, wie es scheint. Auch wer für

die Wahrheit streitet, kommt ja nicht darum herum, seine Behauptungen wahrscheinlich

zu machen. Erläutert wird das an einem berühmten Beispiel. Ein

schwacher, aber tapferer Mann, hat einen schwächeren, der aber feige

ist, verprügelt. Nun vor dem Richter darf der Verprügelte als

Kläger nicht die wenig plausible Wahrheit eingestehen, sondern muss

behaupten, der Beklagte habe kräftige Helfer gehabt. Das muss der

Angeklagte widerlegen und besonders darauf insistieren, wie unwahrscheinlich

es doch sei, dass gerade er dies einem Stärkeren angetan habe. Noch

feiner ist die Argumentation, wenn der Stärkere geprügelt hat.

Dann sagt er nämlich: Wie hätte gerade ich prügeln sollen,

wo ich doch sehen musste, dass angesichts meiner Stärke der Verdacht

auf mich fallen musste? Also, eben das, was die Tat wahrscheinlich macht,

macht sie unwahrscheinlich. Diese Art der Argumentumkehrung, die nicht

notwendig unmoralisch ist, bezeichnet Aristoteles mit der Formel „die schwächere

Rede zur stärkeren machen“."

Quelle: https://stroh.userweb.mwn.de/schriften/griechen_rhetorik.pdf

Im Einkauf liegt der Gewinn. Diese einfache aber plausible Wahrheit

trifft ebenso auf den Einkauf von Dienstleistungen zu. Trotz der steigenden

Bedeutung von Dienstleistungen als Einkaufsobjekt wird diesen in der wissenschaftlichen

Literatur eine geringe Aufmerksamkeit zuteil. Die Unternehmen haben die

Kostenpotenziale von Dienstleistungen als Einkaufsgut erkannt, jedoch fehlt

es an adäquaten Konzepten.

Quelle: https://www.tcw.de/publikationen/einkauf-von-dienstleistungen/typenspezifische-gestaltung-des-einkaufsprozesses-325

- Kommentar:

Die erniedrigende Wahrheit

13 | 02 | 2014 TEXT Eric Weigel

"Konfrontiert mit der Möglichkeit, Monogamie sei eine kulturelle

Lüge, erntet man allzu oft eine sonderbar trotzköpfige Empörung.

Dies ist der Moment, bei dem zwar auf rationaler Ebene eine plausible Wahrheit

deutlich wird, aber die mitschwingende Kulturverletzung so groß ist,

dass man etwas lieber „nicht wahr haben will“."

Die Intelligenz entscheidet, wie sich Wahrheit und

Plausibilität zueinander verhalten.

Wahrheit ist plausibel im Verständnis, im Unverständnis

unplausibel.

Ein Akt mangelnder Intelligenz, um nicht zu sagen

unübertroffener Dummheit, ist das Verkünden einer unplausiblen

Wahrheit (selbst nicht plausibel erklären/begründen/darlegen

könnend).

Häufig beobachtbares unplausibles Beispiel:

"Interpretation einer Erfahrung = individuelle Wahrheit".

Plausibel vorausgesetzt wird:

- Wahrheit ist plausibel im jeweiligen Bezug oder

Sachverhalt stets einzig, objektiv, absolut.

- Wahrheit ist unplausibel im jeweiligen Bezug oder

Sachverhalt stets individuell, subjektiv, relativ.

Daraus folgt:

- Unplausible Wahrheit ist wahr im Verständnis

von mangelnder Intelligenz.

- Plausible Wahrheit ist unwahr im Verständnis

von mangelnder Intelligenz.

- Unplausible Wahrheit ist Produkt von mangelnder

Intelligenz.

- Plausible Wahrheit ist Produkt von genügender

Intelligenz.

Mangelnde Intelligenz kann nur im Zusammenhang mit

Individualität beobachtet werden.

(Wahrheit ist unplausibel im jeweiligen Bezug oder

Sachverhalt stets individuell.)

Genügende Intelligenz ist unauffällig

bzw. unsichtbar bzw. nicht zu beobachten im Zusammenhang mit Individualität.

Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.

Juli 2020

Quelle: https://www.esoterikforum.at/threads/wahrheit-und-plausibilitaet.233321/

- Kommentar:

Das Schemenhafte im Sucher eines Existenzialisten

"... Seine hybriden Bilder aus gemalten Figuren und abstrakten Objekten

auf Fotografien von Stadt-, Architektur-, Innenraum und Naturlandschaften

vermitteln keine plausible Wahrheit oder augenfällige Geschichte und

beruhen auch nicht auf technischen Tricks. ..."

Quelle: https://www.mathiasguentner.com/uploads/userfiles/files/K%C3%BCnstlertexte/Marc%20L%C3%BCders/Das%20Schemenhafte.pdf

Wenn der Terror zum Entertainment wird

"United 93, Hollywoods erster Film über den 11. September: Kein

Nationalepos, sondern scharfe Kritik an Militär und Regierung

.... Zwar ist der Regierungsbericht zum 11. September Grundlage für

das Filmskript für United 93, aber ob Passagiere tatsächlich

mit einem Servierwagen die Tür zum Cockpit rammten, ist Spekulation.

Genauso, ob tatsächlich der Kongress angesteuert werden sollte. Eine

plausible Wahrheit, wie Paul Greengras sie anstrebt, reicht den Hinterbliebenen

nicht. Sie wollen Fotorealismus - und eine Art Monopol auf die Erinnerungskultur.

Nichts davon werden sie erhalten. "

Quelle: Thomas Kleine-Brockhoff (ZEIT ONLINE);

https://www.zeit.de/2006/19/Wenn_der_Terror_zum_Entertainment_wird/komplettansicht

Plausibility im Angloamerikanischen

What is the meaning of plausibility?

adjective. having an appearance of truth or reason; seemingly worthy

of approval or acceptance; credible; believable: a plausible excuse; a

plausible plot. well-spoken and apparently, but often deceptively, worthy

of confidence or trust: a plausible commentator.

GÜ: "Adjektiv. einen Anschein von Wahrheit oder Vernunft haben;

scheinbar der Zustimmung oder Akzeptanz würdig; glaubwürdig;

glaubwürdig: eine plausible Entschuldigung; eine plausible Handlung.

gut gesprochen und scheinbar, aber oft täuschend, vertrauens- oder

vertrauenswürdig: ein plausibler Kommentator. "

Story schemes ideally model the way things tend to happen in the world.

4 We use the terms coherence and plausibility interchangeably: a story

is coherent if it adheres to (i.e. is anchored in) plausible common-sense

knowledge and being more coherent makes a story more plausible.

GÜ: Story-Schemata modellieren idealerweise die Art und Weise,

wie Dinge in der Welt passieren. 4 Wir verwenden die Begriffe Kohärenz

und Plausibilität synonym: Eine Geschichte ist kohärent, wenn

sie an plausiblem Common-Sense-Wissen festhält.

Quelle Abruf 10.08.2021: https://www.mvorganizing.org/what-is-the-meaning-of-plausibility/

Reazul H. Russel, Tianyi Gu, Marek Petrik () Robust Exploration with

Tight Bayesian Plausibility Sets. [PDF]

Abstract Optimism about the poorly understood states

and actions is the main driving force of exploration for many provably-efficient

rein-

forcement learning algorithms. We propose optimism in the face of sensible

value functions (OFVF)- a novel data-driven Bayesian

algorithm to constructing Plausibility sets for MDPs to explore robustly

minimizing the worst case exploration cost. The method

computes policies with tighter optimistic estimates for exploration

by introducing two new ideas. First, it is based on Bayesian

posterior distributions rather than distribution-free bounds. Second,

OFVF does not construct plausibility sets as simple confidence

intervals. Confidence intervals as plausibility sets are a sufficient

but not a necessary condition. OFVF uses the structure of the value

function to optimize the location and shape of the plausibility set

to guarantee upper bounds directly without necessarily enforcing

the requirement for the set to be a confidence interval. OFVF proceeds

in an episodic manner, where the duration of the episode

is fixed and known. Our algorithm is inherently Bayesian and can leverage

prior information. Our theoretical analysis shows the

robustness of OFVF, and the empirical results demonstrate its practical

promise.

GÜ: Abstrakt Optimismus hinsichtlich der schlecht

verstandenen Zustände und Handlungen ist die Hauptantriebskraft der

Erforschung für viele nachweislich effiziente Algorithmen zum Erzwingen

des Lernens. Wir schlagen Optimismus angesichts sinnvoller Wertfunktionen

(OFVF) vor – ein neuartiger datengesteuerter Bayesian Algorithmus zum Konstruieren

von Plausibilitätssätzen für MDPs zur robusten Minimierung

der Explorationskosten im schlimmsten Fall. Die Methode berechnet Richtlinien

mit strengeren optimistischen Schätzungen für die Exploration,

indem zwei neue Ideen eingeführt werden. Erstens basiert es auf Bayesian

Posterior-Verteilungen statt verteilungsfreie Grenzen. Zweitens konstruiert

OFVF keine Plausibilitätsmengen als einfaches Vertrauen Intervalle.

Konfidenzintervalle als Plausibilitätsmengen sind eine hinreichende,

aber keine notwendige Bedingung. OFVF verwendet die Struktur des Wertes

Funktion zur Optimierung der Lage und Form des Plausibilitätssatzes,

um Obergrenzen direkt zu garantieren, ohne sie unbedingt zu erzwingen die

Anforderung, dass die Menge ein Konfidenzintervall ist. OFVF verläuft

episodisch, wobei die Dauer der Episode

ist fest und bekannt. Unser Algorithmus ist von Natur aus Bayesian

und kann Vorinformationen nutzen. Unsere theoretische Analyse zeigt die

Robustheit von OFVF, und die empirischen Ergebnisse zeigen, dass es

in der Praxis vielversprechend ist.

Reasoning beyond predictive validity: the role of plausibility in decision-supporting

social simulation

Abstract:

Practical and philosophical arguments speak against predictability

in social systems, and consequently against the predictive validity of

social simulations. This deficit is tolerable for description, exploration,

and theory construction but serious for all kinds of decision support.

The value of plausibility, however, as the most obvious substitute for

predictive validity, is disputed for good reasons: it lacks the solid grounds

of objectivity. Hence, on the one hand, plausibility seems to be in contradiction

to scientific inquiry in general. On the other hand, plausibility is paramount

and ubiquitous in practical decision making. The article redefines plausibility

in order to render it more precise than colloquial usage. Based on the

experiences with military applications different lines of reasoning with

plausible trajectories based on computer simulation are analyzed. It is

argued that the rationale behind such reasoning is often substantially

stronger than a mere subjective expert opinion can be.

GÜ: Abstrakt:

Praktische und philosophische Argumente sprechen gegen die Vorhersagbarkeit

in sozialen Systemen und damit gegen die prädiktive Validität

sozialer Simulationen. Dieses Defizit ist für Beschreibung, Exploration

und Theoriebildung tolerierbar, aber gravierend für alle Arten der

Entscheidungsunterstützung. Der Wert der Plausibilität als naheliegendster

Ersatz für prädiktive Validität ist jedoch aus guten Gründen

umstritten: ihr fehlt die solide Grundlage der Objektivität. Einerseits

scheint Plausibilität also im Widerspruch zur wissenschaftlichen Untersuchung

im Allgemeinen zu stehen. Andererseits ist Plausibilität bei der praktischen

Entscheidungsfindung von größter Bedeutung und allgegenwärtig.

Der Artikel definiert Plausibilität neu, um sie präziser als

umgangssprachlich zu machen. Basierend auf den Erfahrungen mit militärischen

Anwendungen werden verschiedene Argumentationslinien mit plausiblen Trajektorien

basierend auf Computersimulationen analysiert. Es wird argumentiert, dass

die Begründung einer solchen Argumentation oft wesentlich stärker

ist, als es eine bloß subjektive Expertenmeinung sein kann.

Measuring the plausibility of explanatory hypotheses

Published online by Cambridge University Press: 04 February 2010

Generating plausible diagnostic hypotheses with self-processing causal

networks

JONATHAN WALD

, MARTIN FARACH

, MALLE TAGAMETS

& JAMES A. REGGIA

Abstract A recently proposed connectionist methodology

for diagnostic problem-solving is critically examined for its ability to

construct problem solutions. A sizeable causal network (56 manifestation

nodes, 26 disorder nodes, 384 causal links) served as the basis of experimental

simulations. Initial results were discouraging, with less than two-thirds

of simulations leading to stable solution states (equilibria). Examination

of these simulation results identified a critical period during simulations,

and analysis of the connectionist model's activation rule during this period

led to an understanding of the model's non-stable oscillatory behavior.

Slower decrease in the model's control parameter during the critical period

resulted in all simulations reaching a stable equilibrium with plausible

problem solutions. As a consequence of this work, it is possible to determine

more rationally a schedule for control parameter variation during problem

solving, and the way is now open for real-world experimental assessment

of this problem-solving method.

GÜ: Abstrakt Eine kürzlich vorgeschlagene

konnektionistische Methodik zur diagnostischen Problemlösung wird

kritisch auf ihre Fähigkeit hin untersucht, Problemlösungen zu

konstruieren. Als Grundlage für experimentelle Simulationen diente

ein umfangreiches Kausalnetzwerk (56 Manifestationsknoten, 26 Störungsknoten,

384 Kausalzusammenhänge). Die ersten Ergebnisse waren entmutigend,

da weniger als zwei Drittel der Simulationen zu stabilen Lösungszuständen

(Gleichgewichten) führten. Die Untersuchung dieser Simulationsergebnisse

identifizierte eine kritische Periode während der Simulationen, und

die Analyse der Aktivierungsregel des konnektionistischen Modells während

dieser Periode führte zu einem Verständnis des instabilen Schwingungsverhaltens

des Modells. Eine langsamere Abnahme der Steuerungsparameter des Modells

während der kritischen Phase führte dazu, dass alle Simulationen

ein stabiles Gleichgewicht mit plausiblen Problemlösungen erreichten.

Als Folge dieser Arbeit ist es möglich, einen Zeitplan für die

Variation von Kontrollparametern während der Problemlösung rationaler

zu bestimmen, und der Weg ist nun offen für eine reale experimentelle

Bewertung dieser Problemlösungsmethode.

Eigene Untersuchungen

Suche bei De Gruyter am 10.08.2021

Ergebnisse 10 von mehr als 10000 Einträgen für plausibility

Zugang

Alle zugänglichen Inhalte

Open Access und freier Zugang

Alle

Dokumenttyp

Artikel28934

Kapitel8965

Referenzeintrag533

Bibliographischer Eintrag453

Buch127

Datum

Älter29765

Letzte 5 Jahre9238

Letztes Jahr1687

Vorab veröffentlicht9

Fachgebiet

Linguistik und Semiotik10064

Theorien und Fachgebiete7018

Geschichte5741

Altertumswissenschaften4354

Philosophie4270

Wirtschaftswissenschaften4177

Sozialwissenschaften4147

Historische Epochen4005

Literaturwissenschaft3641

Theologie und Religion3637

Verlag

De Gruyter23629

De Gruyter Mouton6451

De Gruyter Oldenbourg3411

transcript1350

Princeton University Press534

De Gruyter Saur481

Cornell University Press353

Gütersloher Verlagshaus264

University of California Press222

Columbia University Press213

Sprache

Englisch25631

Deutsch14319

Französisch841

Spanisch414

Italienisch357

Portugiesisch31

Griechisch21

Latein15

Niederländisch8

Russisch8

Beispiele zur Plausibilitätsanalyse

Zu jedem Erkennen gehört eine erkennendes System und ein zu erkennender Sachverhalt. Was muss vorausgesetzt werden, damit ein Erkennen möglich ist? Unter welchen Umständen nennen wir ein Erkennen plausibel?

Herr A. am Freitag gewöhnlich zum Stamtisch. Heute Montag. Es ist plausibel, dass Herr heute nicht beim Stammtisch ist.

Ein Teil des Zimmers ist nicht tapeziert, schon gut ein Viertaljahr

lang.Aus dieser Tatsache lässt sich nicht schließen, welche

plausiblen Gründe es dafür geben könnte. Denn es gibt eine

ganze Reihe von Möglichkeiten, die überdies auch noch zusammenspielen

könnten.

Möglichkeiten: (1) Der Bewohner hatte keine Lust mehr. (2) Der

Bewohner hatte kein Geld für den Tapetenkauf. (3) Der Bewohner war

krank und konnte nicht so. (4) Die fehlende Tapete ist zur Zeit nicht lieferbar.

(5) Dem Bewohnen fehlen die Tapezierwerkzeuge Tisch, Leim, Einstreichpinsel

Bürste. Der Bewohner ist sich nicht sicher, ob ihm die Tapete dauerhaft

gefällt.

Man sieht gar keinen Mond am Nachthimmel.

Obwohl es früher Nachmittag ist, ist die Sonne nicht zu sehen.

Da steht ein Baum.

Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel

nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.

Das wird anders, wenn Zusatzinformation hinzukommt. Etwa Auf dem Mond steht

ein Baum. Oder Mitten in der Wüste steht ein Baum.

Dort ist ein Baum umgefallen.

Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel

nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.

Erst wenn es um Erklärungen geht, warum der Baum umgefallen ist, kommt

Plausibilität ins Spiel.

Es regnet seit Stunden.

Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel

nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.

Erst bei Zusatzinformationen kann sich die Plausibilitätsbeurteilung

ändern, wenn etwa bekannt wird, dass es sich um eine sehr trockene

Region in der Trockenzeit handelt. Erst wenn es um Erklärungen geht,

warum es seit Stunden regnet, kommt Plausibilität ins Spiel.

Die Autobahn ist gesperrt.

Es werden die Lichter eingeschaltet.

Beim Nachbarn wurde eingebrochen wobwohl er gut und mehrfach gesichert

ist.

Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel

nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.

Beim Nachbarn wurde anscheinend ohne Aufbruchspuren eingebrochen.

Diskussion: Hier mag man sich fragen: kann das sein, dass eingebrochen

wird ohne Aufbruchspuren? Die Plausibilitätsfrage passt zwar nicht

so recht. In einem ersten Impuls, mag man dies für unplausibel halten.

Mehr noch, wenn man bedenkt, dass die Polizei darauf besteht, dass es immer

Spuren gibt. Die Frage ist dann natürlich, wie nach Spuren gesucht

wurde.

Ergänzende Analyse und Darstellung der Fragebogensachverhalte

II. Jetzt geht es um die „Gretchenfrage“: wodurch kann etwas plausibel“

werden?

Plausibel bewegt sich zwischen möglich und fast sicher; sicher

und unmöglich gehören nicht dazu.

Prüfungshilfe: S: Was ist der Sachverhalt? P: Was soll plausibel sein? G: Warum soll es plausibel sein? Erläuterung: S: P: G:

01 Ein Sachverhalt ist eher plausibel, wenn es einen Grund für

ihn gibt, z.B.

die Straße ist nass, weil es geregnet hat. Erläuterung:

S: Beschaffenheit der

Straße. P: nasse Straße. G: Regen.

02 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr Gründe man für

ihn anführen

kann, er war der Täter, weil er die Gelegenheit, Fähigkeit

und ein Motiv hatte.

Erläuterung: S: Täterschaftsfrage. P: Zuordnung zu "er".

G: Gelegenheit,

Fähigkeit, Motiv.

03 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr unabhängige Gründe

es gibt,

sie mietete die Wohnung, weil Preis, Lage und Verkehrsanbindung passten.

Erläuterung: S: Wohnungsfrage. P: Mietentscheidung. G: Preis,

Lage und

Verkehrsanbindung

04 Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss er möglich sein,

z.B. beim Heimkommen den Lichtschalter betätigen. Erläuterung:

S: Lichtfrage. P: Licht anmachen. G: Lichtanlage muss funktionieren,

sonst geht Licht anmachen nicht.

05 Wenn der gleiche Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist, ist er

eher

plausibel, z.B. das Auto sprang nicht an, weil die Elektrik gestört

war.

Erläuterung: S: Auto anlassen funktioniert nicht. P: Elektrik

gestört.

G: schon mal aufgetreten.

06 Tritt ein Sachverhalt mehrfach auf, macht es ihn plausibler, z.B.

das Auto sprang mehrfach nicht an, weil die Elektrik mehrfach gestört

war. Erläuterung: S: Auto anlassen funktioniert nicht. P: Elektrik

gestört.

G: schon öfter aufgetreten.

07 Tritt ein Sachverhalt oft auf, gibt es mehr Plausibilität für

sein Eintreten, z.B.

kündigt Gluckern baldigen Wasserrückfluss durch Rohrverstopfung

an.

Erläuterung: S: Gluckern. P: drohender Wasserrückfluss. G:

zunehmende

Verstopfung.

08 Wenn ein ähnlicher Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist,

ist er eher

plausibel, z.B. etwas vor sich herschieben, weil es unangenehm ist.

Erläuterung: S: Unangenehmes. P: vor sich herschieben. G: schon

mal

vorgekommen.

09 Tritt ein Sachverhalt sehr selten auf, gibt es weniger Plausibilität

für sein

Ereignen, z.B. es ist dunkel geworden aber nicht wegen einer Sonnenfinsternis

Erläuterung: S: dunkel geworden. P: nicht wegen einer Sonnenfinsternis.

G: weil sehr seltenes Ereugnis. Plausibler: es wird Nacht, Sonne hinter

den

Wolken verschwunden, dunkle Wolken ziehen auf.

10 Wenn ein Sachverhalt den Naturgesetzen widerspricht, hat er keine

Plausibilität, z.B. Gegenstände fallen nach oben. Erläuterung:

S: Fallrichtung

P: nach oben fallen. G: widerspricht den Schwerkraftgesetzen.

11 Wenn ein Sachverhalt den allgemeinen Erfahrungen widerspricht hat

er

wenig Plausibilität, z.B. es ließ sie kalt, dass alle ihren

Geburtstag vergaßen.

Erläuterung: S: Geburtstag alle vergessen P: kalt lassen. G: widerspricht

den

allgemeinen Erfahrungen. Plausibel wäre Enttäuschung, Trauer.

12 Ein allgemein bekannter Sachverhalt des Alltagslebens ist plausibel,

z.B.

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Erläuterung:

S: Resonanz, Reaktion. P: ähnlich der Aktion. G: allgemeine bekannte

Lebensregel wie Sozialbeziehungen funktionieren.

13 Je mehr Menschen unabhängig voneinander einen Sachverhalt für

plausibel

halten, desto plausibler ist er, z.B. wenn viele glauben, dass PolitikerInnen

sich

oft nicht an ihre Versprechen halten, wenn sie gewählt sind. Erläuterung:

S: Mehrheitsmeinung. P: nicht mehr an Versprechen halten nach der Wahl.

G: Erfahrungen mit PolitkerInnen.

14 Ein Sachverhalt A, der regelhaft mit einem anderen Sachverhalt B

verbunden ist, ist plausibler, wenn B eingetreten ist, z.B. dass man

Lohn

erhält, wenn man arbeitet. Erläuterung: S: Arbeiten. P:

Lohn erhalten

für arbeiten. G: regelhaft üblich.

15 Ein Sachverhalt A (Regenvorhersage), wird plausibler, wenn er regelhaft

mit mehreren anderen Sachverhalten B (Luftdruck), C (Feuchtigkeit),

D (Wind),

E (Bewölkung), … verbunden ist. Erläuterung: S: Regenvorhersage.

P: regelhafter

Zusammenhang. G: durch Berücksichtigung mehrerer Regenvorhersagekriterien.

Weniger plausible Methoden: schnuppern, einfach so meinen.

16 Wahrscheinliches ist plausibler, z.B. dass man auf Eis eher ausrutscht

als auf trockenem Boden. Erläuterung: S: sich auf Eis gegenüber

trockenem

Boden bewegen. P: größere Ausrutschgefahr. G: Lebenserfahrung.

17 Vernünftiges ist plausibler, z.B. ist es bei belebtem Verkehr

vernünftig,

an der roten Ampel zu halten. Erläuterung: S: Verhalten bei belebtem

Verkehr an der roten Ampel P: halten. G: weil es vernünftig

ist, wenn

jemandem etwas an seiner Unversehrtheit liegt.

18 Plausibel ist, was der gesunde Menschenverstand dafür hält,

z.B.

Schul- und Ausbildung, Arbeit und Fleiß sind meist eine gute

Grundlage

für Wohlstand. Erläuterung: S: Schul- und Ausbildung, Arbeit

und Fleiß.

P: meist eine gute Grundlage für Wohlstand. G: GMV ist dieser

Meinung.

*** Neu / weitere:

19 Plausibel ist ein Sachverhalt, wenn er von einer anerkannten Autorität

mitgeteilt wird, der deutsche Wetterdienst gibt eine Sturmwarnung heraus.

Erläuterung: S: Sturm P: Warnung. G: Expertenbefund.

Theorie der guten Gründe

Psychologie der Überzeugung

Wann überzeugt uns etwas?

"Plausibel" als überflüssiges Füllsel

Bleibt eine Äußerung verständlich, wenn man das Wort

"plausibel" / "Plausibilität" entfernt, hat es keine wirkliche Bedeutung

und kann als Füllsel angesehen werden, das keine weitere kognitive

Aufmerksamkeit verlangt.

Gedanken

Was gehört zur Plausibilität?

Eine gewisse Unsicherheit

Eine realistische (nicht theworetische) Möglichkeit

Muss es etwas schon einmal gegeben haben, damit es plausible beurteilt

werden darf?

Plausibilitätskriterien und Prüfmethoden

"Die Prüfung auf Plausibilität kann anhand verschiedener Einzelkriterien

erfolgen – etwa anhand der Übereinstimmung eines von einer Quelle

oder in einem journalistischen Beitrag behaupteten Sachverhaltes auf Übereinstimmung

mit Naturgesetzen, sozialen Normen oder den Prinzipien der Logik. Erfüllt

eine Information eines oder mehrere dieser Kriterien nicht, steigt die

Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Falschaussage handelt."

Quelle Jornalistikon (Abruf 1.7.21: https://journalistikon.de/plausibilitaet/)

| Realisation H0 | Alternativen Hypoth | Stützende Sachverh. | Mindernde Sachverh. | Verursacher | |

| möglich unklar

möglich schon geschehen mehrmals geschehen oft geschehen |

H1

H2 ... ... Hn |

SSV1

SSV2 ... ... SSVn |

MSV1

MSV2 ... ... MSVn |

Motiv

Gelegenheit Fähigkeit

|

PK01 Ein Sachverhalt ist eher plausibel, wenn es einen [guten] Grund

für ihn gibt. Standard-Beispiel BPK-:

PK02 Ein Sachverhalt ist eher umso plausibler je mehr [gute] Gründe

man für ihn anführen kann. Standard-Beispiel BPK-02:

PK03 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr unabhängige [gute]

Gründe man für ihn anführen kann. Standard-Beispiel BPK-03:

PK04 Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss er möglich

sein können. Möglichkeit ist eine notwendige Bedingung für

Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-04:

PK05 Wenn der gleiche ein Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist,

gibt es eine Elementarplausibilität. Standard-Beispiel BPK-05:

PK06 Wenn ein sehr ähnlicher Sachverhalt schon einmal aufgetreten

ist, gibt es eine Ähnlichkeitsplausibilität. Standard-Beispiel

BPK-06:

PK07 Tritt ein Sachverhalt mehrfach auf, gibt es mehr Elementarplausibilität.

Standard-Beispiel BPK-07:

PK08 Tritt ein Sachverhalt oft auf, gibt es mehr Plausibilität

für sein Eingetreten sein. Standard-Beispiel BPK-08:

PK09 Tritt ein Sachverhalt sehr selten auf, gibt es weniger Plausibilität

für sein Eingetreten sein. Standard-Beispiel BPK-09:

PK10 Wenn ein Sachverhalt den Naturgesetzen widerspricht, hat er keine

Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-10:

PK11 Wenn ein Sachverhalt den allgemeinen Erfahrungen widerspricht

hat er wenig Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-11 :

PK12 Ein allgemein bekannter Sachverhalt des Alltagslebens hat eine

gewisse Alltagsplausibilität. Standard-Beispiel BPK-12:

PK13 Je mehr Menschen unabhängig voneinander einen Sachverhalt

für plausibel halten, desto stärkere Plausibilität bringt

er mit (Mehrheitsplausibilität). Standard-Beispiel BPK-13:

PK14 Ein Sachverhalt S1, der regelhaft mit einem anderen Sachverhalt

S2 verbunden ist, ist plausibler, wenn S2 eingetreten ist. Standard-Beispiel

BPK-14:

PK15 Ein Sachverhalt S1, der regelhaft mit mehreren anderen Sachverhalt

S2, S3, ... verbunden ist, ist plausibler, wenn S2, S3, ... eingetreten

sind. Standard-Beispiel BPK-14:

Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss

Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss

Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt, kann eine

Bezugnahme plausibel genannt werden. Hier ist dann allerdings noch operational

zu bestimmen, wie man feststellt, ob ein Sachverhalt ein allgemein bekannter

ist. Der Kiosk macht unter der Woche um 7.00 Uhr auf. Jetzt ist es 8.00,

also ist es plausibel dass er offen hat. Der allgemein bekannte Sachverhalt

ist, dass Läden zu den ausgwiesenen Öffnungszeiten offen haben.

Alltagsschlüsse

Wenn etwas so und so ist, dann bedeutet das gewöhnlich ...

Geschichten

P. ist im Wiesengrund. In einem Busch biegen sich die Zweige und es

raschelt. Ein leichter Wind ist zu spüren. Wie plausibel ist es, dass

sich die Zweige biegen, weil

- ein Vogel die Zweige zum Biegen bringt, wodurch es raschelt.

- der leichte Wind die Zweige zum verbiegen bringt

- ein Vogel und der leichte Wind bringen die Zweige zum Biegen und rascheln

- weder ein Vogel noch der Wind haben etwas mit dem Biegen der Zweige un dem Rascheln zu tun

plausibel, weil ich das schon erlebt habe

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Argument, Grund, Indiz, Beweis, Begründung, Erklärung, Bestätigung,

Rechtfertigung.

Möglich und plausibel

"Was ist der Unterschied zwischen möglich und plausibel und wann

sollte ich sie verwenden?

Posted on Januar 29, 2021 by admin"

https://juttadolle.com/was-ist-der-unterschied-zwischen-moeglich-und-plausibel-und-wann-sollte-ich-sie-verwenden/

Eine unmögliche Tatsache ist ein Widerspruch. Das Gedicht Christian

Morgensterns (1910) "Die unmögliche Tatsache" löst diesen Widerspruch

mit den zwei berühmten letzten Zeilen: "Weil, so schließt er

messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf." Die Tatsache wird

ent-tatsacht, indem sie für unmöglich erklärt wird. Allerdings

bleibt der sprachliche Widerspruch bestehen. Dabei enthält das Gedicht

weitere Widersprüche. Aus überfahren folgt nicht unbedingt tot

sein, was auch zum Ausdruck gebracht wird: ""Wie wahr, spricht, sich erhebend

und entschlossen weiterlebend". Es geht dann um die möglichen Ursachen