(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=28.09.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 31.12.21

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität in der Wissenschaftstheorie_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Wissenschaftstheorie.

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen Plausibilität.

Empirische Studie zu Begriff und Verständnis

von Plausibilität.

Haupt- und Verteilerseite

Begriffsanalysen * Methodik

der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Zusammenfassung - Abstract - Summary

In deutschsprachigen wissenschaftstheoretischen Arbeiten wird zwar auch oft das Wort "plausibel" bzw. "Plausibilität" gebraucht, aber es wird nicht erklärt oder begründet. Weder bei Mittelstraß noch bei Stegmüller, um zwei herausragende Vertreter der wissenschaftstheoretischen Zunft als Kronzeugen zu bemühen. Das ist ebenso befremdlich wie verwunderlich wie auch in der Philosophie und Logik und eigentlich nicht verstehbar: ein Armutszeugnis der Wissenschaftstheorie.

Anders sieht es in den USA, wie auch die Bibliographie Schmidt-Scheeles dokumentiert. Dort gibt es eine reichhaltige Forschung zum Thema Plausibilität, wobei Nicholas Rescher bereits 1976 eine ziemlich einzigartige Monographie Plausible Reasoning vorgelegt hat. Auch sein großes Werk 2003 zur Epistomology widmet das 5. Kapitel dem Thema Plausibility and Presumption. Beide Werke werden hier noch eingehend analysiert und besprochen werden.

Der Gebrauch von plausibel und Plausibilität in wissenschaftstheoretischen Werken

Rescher (1976) Plausible Reasoning.

Rescher (2003) Plausibility and Presumtpion, Ch. 5 in Epistemology.

Mittelstrass: In der Enzyklopädie

Philosophie und Wissenschaftstheorie, 2.A., O-P, hat Plausibilität

keinen eigenen Eintrag.

Mittelstraß

EWTP (1984), Bd. 2: "Meinung (griech. .... lat, opinio, engl./franz.

opinion), im Gegensatz zu > Wissen, ebenso wie Glaube (> Glaube (philosophisch)),

eine häufig subjektive Orientierungsweise ohne methodische Begründungen,

die stets unter Irrtumsverdacht (>Irrtum) steht und gleichwohl >Gewißheit

(in Form von subjektiver Gewißheit) beanspruchen kann, M. unterliegt

daher auch im Unterschied zum Wissen keinem strengen Überprüfbarkeitspostulat;

von ihr wird erwartet, daß sie plausibel,

wenn auch nicht vollständig begründet bzw, begründbar ist.

In der philosophischen Tradition ist mit dem

Begriff der in der Regel eine Skalierung von Gewißheiten verbunden,

die im Sinne eines > polarkonträren Gegensatzes zwischen M. und Wissen

von den (bloßen) M.en über Formen der Überzeugung zu begründetem

Wissen reicht. ..."

Querverweis: Meinen.

Plausibel und Plausibilität in den wissenschaftstheoretischen

Werken Wolfgang Stegmüllers

- Stegmüller-Quellen:

- Stegmüller, Wolfgang (1973) 5. Die Likelihood-Regel. In (84-94) und (94-128) 6. Die Leistungsfähigkeit der Likelihood-Regel und (167-176) Die Likelihood-Testtheorie. Jenseits von Popper und Carnap: Die logischen Grundlagen des statistischen Schließens. Studienausgabe Teil D. Probleme und Resultate der Analytischen Philosophie Band IV Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit. 4.c Axiome der Stützungslogik (82-84) a.a.O.

- Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band I Erklärung - Begründung - Kausalitat Studienausgabe, Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2., verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital] [Chi im Text x] Zum Begriff der Likelihood.

Unplausibles Resultat

S.13: "Dem Begriff der wahren Erklärung im

deduktiv-nomologischen Fall entspricht im statistischen Fall überhaupt

nichts. Wir drücken dies so aus, dass wir sagen: Diese beiden Erklärungsfamilien

sind inkommensurabel. Das ist jedoch ein von vornherein unplausibles

Resultat; denn deduktiv-nomologische Erklärungen müßten

sich im Prinzip als Grenzfälle probabilistischer Erklärungen

auffassen lassen."

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme

und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band

I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe,

Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und

Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2.,

verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.13: Unplausibel wird zwar verwendet, aber nicht erklärt.

Der Ausdruck wird als wissenschaftstheoretischer Befund gebraucht.

Plausible Annahme Erklärung und Voraussage dieselbe logische

Struktur.

S.15 : "Das von HEMPEL und OPPENHEIM entworfene

Grundmodell der wissenschaftlichen Erklärung führt zu der plausiblen

Annahme, dass wissenschaftliche Erklärungen und Voraussagen dieselbe

logische Struktur haben."

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme

und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band

I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe,

Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und

Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2.,

verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.15: Plausibel wird zwar gebraucht, aber nicht erklärt.

S.93: "Was hier geschieht, ist nämlich im

Grunde folgendes: Es wird von einem bestimmten Aufbau der Mengenlehre,

und zwar keineswegs von dem plausibelsten und

befriedigendsten, ausgegangen und derjenige Teil, welcher über die

Quantorenlogik hinausreicht, als "Logik höherer Stufe" bezeichnet."

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme

und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band

I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe,

Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und

Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2.,

verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.93: Etwas kann mehr oder weniger plausibel sein und es

gibt ein Maximum.

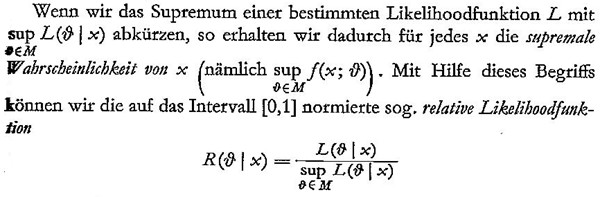

S.113: "6d Wahrscheinlichkeitsverteilung und Likelihoodfunktion

(,Plausibilitätsverteilung'1).

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1973) Jenseits

von Popper und Carnap: Die logischen Grundlagen des statistischen Schließens.

Studienausgabe Teil D. Probleme und Resultate der Analytischen Philosophie

Band IV Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit.

- Kommentar S.113: Die Likelihoodfunktion wird der Plausibilitätsverteilung

gleichgesetzt

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe, Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2., verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.114: Gleichsetzung Likelihoodfunktion mit Plausibilitätsfunktion.

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1973) Jenseits von Popper und Carnap: Die logischen Grundlagen des statistischen Schließens. Studienausgabe Teil D. Probleme und Resultate der Analytischen Philosophie Band IV Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit.

- Kommentar S.114b:

S.115: "

erhalten (verstanden als einstellige Funktion R(- | x) mit dem

Parameter x). ‘ Dadurch, daß R für jedes x und beliebiges

Theta angibt, wie wahrscheinlich x unter der Voraussetzung im Vergleich

zur supremalen Wahrscheinlichkeit [ Von x ist, liefert R ein relatives

Plausibilitätsmaß

für den unbekannten Parameter, d. h. eine Angabe darüber, wie

,plausibel' im Verhältnis zum plausibelsten

Parameter ist. Wenn man überhaupt den Ausdruck „Plausibilitätsverteilung“

verwenden will, so wäre es daher zweckmäßiger, diese Funktion

R

statt der ursprünglichen Funktion L als Plausibilitätsverteilung

(oder: Vertrauens Verteilung, Stützungs Verteilung) über M

zu bezeichnen."

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1973) Jenseits

von Popper und Carnap: Die logischen Grundlagen des statistischen Schließens.

Studienausgabe Teil D. Probleme und Resultate der Analytischen Philosophie

Band IV Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit.

- Kommentar S.115:

Hohe Plausibilität

S.139: "Die Ausführungen von W. DRAY, die auf

historische Erklärungen bezogen sind, geben für diesen Standpunkt

eine anschauliche Stütze und auf den ersten Blick auch eine hohe

Plausibilität".

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme

und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band

I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe,

Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und

Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2.,

verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.139: Hohe Plausibilität wird zwar gebraucht,

aber nicht erklärt.

S.141: "4.h Eine noch radikalere Auffassung als

die soeben kritisierte verficht M. SCRIVEN". Wahrend die Vertreter der

eben diskutierten These immerhin davon ausgehen, daß Erklärungen

Argumente sind, faßt SCRIVEN sie als Sätze auf. In ähnlicher

Weise hatte sich früher bereits G. RYLE geäußert21 : Erklärungen

seien wahre oder falsche Aussagen, aber keine Argumente. Auch diese Auffassung

kann zweifellos eine gewisse Plausibilität

für sich in Anspruch nehmen, da alltagssprachliche Erklärungen

fast immer durch einzelne Sätze wiedergegeben werden."

Quelle: Stegmüller, Wolfgang (1983) Probleme

und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band

I

Erklärung - Begründung - Kausalität Studienausgabe,

Teil A Das dritte Dogma des Empirismus, Das ABC der modernen Logik und

Semantik. Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten. 2.,

verb. u. erw. A. Berlin: Springer. [digital]

- Kommentar S.141: eine gewisse Plausibilität wird zwar gebraucht,

aber nicht erklärt.

- Kommentar S.181: Plausibilität wird gebraucht, aber nicht erklärt.

Likelihoodregel: Wahrscheinlicheres

ist plausibler. (Stegmüller 1973 )

Stützungslogik nach Stegmüller (Stegmüller 1973 )

Axiome der Stützungslogik (S. 82f)

"4.c Die Axiome der Stützungslogik. In diesem Abschnitt haben

wir bereits mehrmals von der Stützung einer Hypothese gesprochen.

Dies ist ? der im folgenden zu explizierende Begriff. Bevor man sich anschickt,

eine Begriffsexplikation durchzuführen, ist es erforderlich, eine

gewisse vorläufige Klärung des Explikandums zu erzielen. Drei

Bemerkungen sollen für uns genügen; die erste stützt sich

auf eine bereits erbrachte negative Feststellung, die zweite knüpft

an umgangssprachliche Formulierungen an und die dritte zieht einen Vergleich

heran:

(1) Statistische Hypothesen sind aufgrund verfügbarer Daten nicht

verifizierbar. Wären sie dies, so wäre ein Stützungsbegriff

vollkommen überflüssig. Der Begriff der (besseren oder schlechteren)

Stützung ist derjenige schwächere Begriff, den wir, der Not gehorchend,

anstelle

des Begriffs der Verifikation benützen müssen. Der Begriff der

Stützung ist im folgenden Sinn schwächer als der Begriff der

Verifikation: Während eine aufgrund der Daten e verifizierte Hypothese

h wahr sein muß, sofern e richtig ist, braucht eine aufgrund

von e gut oder 'bestens' gestützte Hypothese h nicht wahr zu sein,

wenn e richtig ist. Daß h aufgrund von e mehr oder weniger gut gestützt

ist, soll bloß besagen, daß das Datum e der Vermutung, daß

h richtig sei, eine mehr oder weniger große

Plausibilität

oder Glaubhaftigkeit (_StegPaG) verleiht.

(2) Mit der letzten Aussage sind wir aber bereits bei gewissen alltagssprachlichen

Kontexten angelangt, die zur Klärung unseres Begriffs beitragen können.

Neben Wendungen, in denen von Plausibilität oder

Glaubhaftigkeit (_StegPaG) (bzw. Vergleichbarkeitsgraden

oder absoluten Graden von solchen) die Rede ist, müßte man Äußerungen

aus dem gewöhnlichen wie dem wissenschaftlichen Alltag heranziehen,

wie: „die Hypothese h1 erscheint aufgrund der verfügbaren Fakten

als vernünftiger denn die Hypothese h2; „die Hypothese h1 ist relativ

auf die verfügbaren Daten viel besser gestützt als andere Hypothesen“;

aber auch: h1 ist aufgrund der verfügbaren Daten viel wahrscheinlicher

als h2. Hinsichtlich von Wendungen dieser letzten Art ist jedoch zu beachten,

daß mit ihnen selbstverständlich nicht impliziert wird, der

fragliche Begriff müsse auch eine Wahrscheinlichkeit im mathematisch-technischen

Sinn darstellen, d. h. er müsse die Kolmogoroff-Axiome erfüllen.

(3) In der zweiten unter (2) angeführten Wendung war von Bestätigung

die Rede. Angenommen, das Nachfolgerproblem zum Induktionsproblem ·

sei für deterministische Gesetzeshypothesen durch Einführung

eines adäquaten deduktiven Bestätigungsbegriffs gelöst worden.

(Das Explikat braucht weder mit dem Popperschen noch mit dem Hempelschen

Begriff identisch zu sein.) Dann könnte man sagen, daß es sich

jetzt darum handele, das analoge Nachfolgerproblem zum Induktionsproblem

für statistische Hypothesen [>83] zu lösen. Der Ausdruck

„Stützung“ statt „Bestätigung“ soll nur dazu beitragen, terminologische

Konfusionen zu vermeiden. Das qualifizierende Adjektiv „deduktiv“ ist hier

unangebracht. Ebenso wäre es allerdings irreführend, den Stützungsbegriff

als induktiven zu charakterisieren. Er ist, wie die Explikation zeigen

wird, keines von beiden: deduktivistisch ist er deshalb nicht, weil

in seinem Definiens nicht nur von Begriffen der deduktiven Logik Gebrauch

gemacht wird; induktivistisch ist er deshalb nicht, weil er keine

probabilistische Struktur (im technischen Sinn) besitzt. Die Lösung

des Nachfolgerproblems zum Induktionsproblem besteht ebenso wie im deterministischen

Fall in der Bewältigung zweier Aufgaben: erstens einer scharfen Definition

dieses Begriffs; und zweitens im Nachweis der Adäquatheit dieses

Begriffs."

Fischer: Unsichtbares Licht verlieh dem Unbewussten unumstössliche Plausibilität

S. 195 „Die dritte Ebene, auf der Röntgens Strahlen ihre Wirkung hinterlassen haben, stellt die Sphäre der menschlichen Kultur dar. Ohne weiteren Blick auf die Naturwissenschaft lässt sich sagen, dass die neuen Strahlen unsichtbares Licht sind, wobei uns diese Begriffskombination heute ebenso vertraut ist wie unbewusstes Denken. Tatsächlich mussten beide Wirklichkeiten aber erst einmal gefunden werden, und wer sich auf historische Spurensuche nach ihren Ursprüngen begibt, macht eine merkwürdige Beobachtung. Unsichtbares Licht und unbewusstes Denken traten erstmals in das Blickfeld der Menschen in einer Epoche, die wir heute als Romantik kennen. Die Romantik verstand sich als Gegenbewegung zur Idee der aufgeklärten Rationalität und folglich erfasste sie die Welt in Polaritäten. Für Romantiker gibt es neben dem (rationalen) Tag auch die (irrationale) Nacht, neben dem Allgemeinen das Individuelle, neben den Tatsachen die Werte, neben dem Denken das Träumen und neben dem Sichtbaren das Unsichtbare, und jedes Paar besteht aus gleichberechtigten Partnern. Tatsächlich konnten Physiker dieser Zeit infrarotes und ultraviolettes – also unsichtbares – Licht nachweisen. Und dieser wissenschaftlich greifbare und nachvollziehbare Erfolg verlieh dem Vorhandensein des Unbewussten unumstößliche Plausibilität, wie leicht nachzuvollziehen ist." Quelle: https://www.izt.de/fileadmin/downloads/pdf/LunchTalk/SoNa-Vortrag_IZT_2014_deHaan.pdf

Quelle: Fischer, Ernst Peter (2013) Wie der Mensch seine Welt neu erschaffen hat. Springer Spektrum.

- Kommentar: Die Spezifizierung "unumstösslich" spricht für

eine quantitative Auffassung, für mehr oder weniger an Plausibilität.

Klärner, Holger. Der Schluß auf die beste Erklärung. Berlin: de Gruyter, 2003.

Zusammenfassung Kommentare: Plausibilität wird an keiner der 53 Fundstellen erklärt, obwohl es ein wichtiges Kriterium für den "Schluss auf die beste Erklärung" zu sein scheint. Als Kennzeichnung erscheint daher ein Kürzel mit Eigennamen (_plausKlärn) sinnvoll. Aus der Verwendung ergeben sich die Merkmalsspezifikationen:

- anfängliche P., Klärner (S. 18, 131, 210, 214, 330 )

- p. erscheinen, Klärner (S. 82)

- gewisse intuitive P. Klärner (S. 209)

- hohen Grad an P. Klärner (S. 130)

- intuitive P. Klärner (S. 8, 330, große 255, )

- nicht so unplausibel wie es zunächst scheint Klärner (S. 116)

- nicht plausibel=unplausibel Klärner (S. 113, 116, 140, 286, 308)

- mehr (more) P. Klärner (S. 7)

- plausibler Klärner (S. 286, 288)

- prima facie p. Klärner (S. 315)

- recht p. Klärner (S. 278)

- sehr p. (intuitiv) Klärner (S. 270, 285)

- überhaupt nicht p. Klärner (S. 83)

- ursprüngliche P. Klärner (S. 16, 17)

- viel p. Klärner (S. 272)

- vorderhand sehr p. Klärner (S. 282)

- weniger p. Klärner (S. 113, wenig einleuchtend 293)

- zunächst p. Klärner (S. 73, 272)

- Fundstellen "plausib":

Inhaltsverzeichnis 5.4.4 Unplausible Konzeption des Schlusses auf die beste Erklärung 281.

S.329 Epilog: "In dieser Arbeit habe ich versucht nachzuweisen, daß die anfängliche Plausibilität des Schlusses auf die beste Erklärung sich bei näherer Untersuchung nicht durch Argumente untermauern läßt und daß daher die großen Hoffnungen, die viele Autoren in ihn setzen, unbegründet sind. Wie die ersten drei Kapitel dieser Arbeit gezeigt haben, sind schon die Grundlagen des Schlusses auf die beste Erklärung alles andere als solide. Die in diesem Teil der Arbeit untersuchten Erklärungsmodelle haben bereits im Hinblick auf die adäquate Explikation des Erklärungsbegriffs mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Weiterhin eignen sie sich alle deswegen nicht als Basis für den Schluß auf die beste Erklärung, weil sie keine akzeptable Antwort auf die Frage bereitstellen, was eine Hypothese zur besten Erklärung eines Phänomens macht. Mit anderen Wo: Es bleibt unklar, was zum einen unter einer Erklärung eines Phänomens verstanden und wie zum anderen die beste Erklärung des Phänomens unter einer Menge von miteinander konkurrierenden Erklärungen ermittelt werden soll. Dies hat zur Folge, daß der Schluß auf die beste Erklärung gar nicht erst zur Anwendung kommen kann - denn es bleibt völlig offen, worauf bei einem solchen Schluß überhaupt geschlossen werden soll."

Kommentar S.329: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.330: "Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse liegt die Frage nahe, warum der Schluß auf die beste Erklärung anfänglich eine so hohe intuitive Plausibilität genießt und, wie eingangs dieser Arbeit gezeigt, in vielen Bereichen so verbreitet ist - wenn doch, wie ich behaupte, nichts für ihn spricht. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage muß lauten, daß der Schluß auf die beste Erklärung seine Anfangsplausibilität einem Mißverständnis verdankt. Betrachten wir hierzu noch einmal das ganz zu Anfang dieser Arbeit erwähnte Beispiel des Spaziergängers, der im Sand Fußspuren entdeckt und daraus schließt, vor ihm müsse ein anderer Mensch denselben Weg entlanggegangen sein. Im Anschluß an die Darstellung dieses Beispiels hatte ich geschrieben, der betreffende Schluß könne als ein Schluß auf die beste Erklärung aufgefaßt werden: Der Spaziergänger hält die Annahme, ein anderer Mensch sei vor ihm denselben Weg entlanggegangen, für die beste Erklärung der Fußspuren und schließt aus diesem Grund auf die wahrscheinliche Wahrheit dieser Annahme, d. h. darauf, daß tatsächlich ein anderer Mensch vor ihm den betreffenden Weg entlanggegangen ist."

Kommentar S.330: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

Einzelbelege Fundstellen:

S.4.: "Why should we believe in the existence of

properties? [...] I have argued that many of the best arguments for the

existence of properties, both traditional and contemporary, are most plausibly

construed as inferences to the best explanation [...]."

Kommentar S.4: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.7: "The answer is that one is warranted in making

this inference whenever the hypothesis that all A's are B's is (in the

light of all the evidence) a better, simpler, more plausible

(and so forth) hypothesis than is the hypothesis, say, that someone is

biasing the observed sample in order to make us think that all A's are

B's. (Harman 1965: 90 f.)5"

Kommentar S.7: Plausibilität wird zwar gebraucht

aber nicht erklärt.

S.8: "Die Annahme, es handle sich bei dem Schluß

auf die beste Erklärung um ein in diesem Sinne verläßliches

Schlußmuster, kann zunächst eine gewisse intuitive

Plausibilität für sich verbuchen."

Kommentar S.8: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.9: "In dieser Arbeit werde ich dafür argumentieren,

daß diese Aufgabe alles andere als leicht zu bewältigen ist,

daß die anfängliche Plausibilität

des Schlusses auf die beste Erklärung sich bei näherer Untersuchung

nicht durch Argumente untermauern läßt und daß daher die

Hoffnungen, die viele Autoren in den Schluß auf die beste Erklärung

setzen, in weiten Teilen überzogen sind."

Kommentar S.9: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.16: "Diese Probleme der einschlägigen Erklärungsmodelle

lassen bereits starke Zweifel an der ursprünglichen

Plausibilität des Schlusses auf die beste Erklärung

aufkommen."

Kommentar S.16: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.17: "Die durch die Untersuchung einschlägiger

Erklärungsmodelle bereits geweckten Zweifel an der ursprünglichen

Plausibilität des Schlusses auf die beste Erklärung

werden noch verstärkt durch die Diskussion von Argumenten für

und gegen den Schluß auf die beste Erklärung, die weitgehend

unabhängig von einem zugrunde gelegten Erklärungsmodell sind."

Kommentar S.17: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S. 18: "Mit diesem Kapitel ist die Begründung

meiner Hauptthese weitgehend abgeschlossen: Die anfängliche

Plausibilität des Schlusses auf die beste Erklärung

läßt sich bei genauerer Untersuchung nicht aufrechterhalten,

und die großen Hoffnungen, die in weiten Teilen der Philosophie auf

ihn gesetzt werden, sind größtenteils unbegründet."

Kommentar S.18: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.73: "Die Grundidee von Friedmans Erklärungsmodell

- Erklärung besteht in der Reduktion der Gesamtanzahl voneinander

unabhängiger Phänomene, die akzeptiert werden müssen - klingt

zunächst

plausibel."

Kommentar S.73: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.75: "Unter der plausiblen Annahme,

daß hinreichende Gründe für das Akzeptieren eines Satzes

S zugleich hinreichende Gründe für das Akzeptieren jeder Folgerung

aus S sind, leuchtet Bedingung (1) unmittelbar ein: Wird S2

von S1 impliziert, so ist S1 nicht unabhängig

von S2 akzeptierbar; denn akzeptiert man S1, so muß

man - da S1 S2 impliziert - auch S2 akzeptieren."

Kommentar S.75: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.82: "Weiterhin erscheint die Einschränkung

des Erklärungsbegriffs auf Gesetzmäßigkeiten nicht vorteilhaft.

Wie in Unterabschnitt 2.2.1 beschrieben, ist Friedman der Ansicht, daß

dasjenige, was uns bei einer Erklärung tatsächlich interessiert,

nicht die Erklärung eines einzelnen Ereignisses ist, sondern die Frage,

warum dieses Ereignis - wenn die gleichen Umstände vorliegen - immer

eintritt. Diese Einschätzung mag plausibel erscheinen,

wenn man an die Erklärung der Periodendauer eines mathematischen Pendels

oder an die Erklärung des Verdampfens von Wasser denkt."

Kommentar S.82: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.83: "Friedmans Einschätzung erscheint allerdings

überhaupt

nicht plausibel, wenn man an Ereignisse wie etwa das Auftreten

einer totalen Sonnenfinsternis in weiten Teilen Deutschlands am 11. August

1999 oder das schwere Erdbeben in der Türkei am 17. August 1999 denkt.

Bei diesen Beispielen ist völlig klar, daß wir an der Erklärung

dieser bestimmten Ereignisse interessiert sind; und es ist unklar, an welcher

anderen Erklärung wir sonst noch interessiert sein sollten."

Kommentar S.83: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.90: "Betrachten wir also Friedmans Definition

(D1'). Handelt es sich bei ihr um eine angemessene Definition des Erklärungsbegriffs?

Es ist relativ leicht zu sehen, daß dies nicht der Fall ist, indem

man sich nochmals Salmons Kritik an Friedmans Definition des Begriffs des

K-atomaren Satzes in Erinnerung ruft. Nach Salmon sollten Sätze

der Form (Vx)(Fx —> Gx) sowohl als Katomar gelten - was bei Friedmans Bestimmung

wie gesehen nicht der Fall ist - als auch für Erklärungen verwendet

werden können. Letzteres scheint intuitiv sehr plausibel.

Beispielsweise sind ja gerade Hempels Paradebeispiele solche Erklärungen,

die das Explanandum aus einem Satz der Form (Vx)(Fx —> Gx) (und einer oder

mehreren Anfangsbedingungen) ableiten.

Wenn aber nur nicht-K-atomare Sätze erklären können,

sind solche Erklärungen ausgeschlossen."

Kommentar S.90: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.98: "Eine plausible Argumentation

für die Wahl einer bestimmten Funktion dürfte schwierig sein,

und die jeweilige Wahl dürfte nach meiner Auffassung eher willkürlichen

Charakter haben.28"

Kommentar S.98: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.106, FN36: "Die Menge K spielt bei Kitcher also

in zweierlei Hinsicht eine andere Rolle als in Friedmans Modell: Zum einen

ist K bei Friedman die Menge der akzeptierten gesetzartigen Sätze;

zum anderen ist K in Friedmans Modell insofern deduktiv abgeschlossen,

als K jede gesetzartige Folgerung aus K enthält. Was die Plausibilität

des Ansetzens einer solchen Menge angeht, ob nun in Friedmans

oder Kitchers Sinn, vgl. die Bemerkungen in Abschnitt 2.2."

Kommentar S.106: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.113: "Anders als Friedman gibt Kitcher für

die Einschränkung des Erklärungsbegriffs auf deduktive Argumente

allerdings eine detaillierte Begründung an, die seine These weniger

unplausibel erscheinen läßt, als es zunächst

den Anschein hat."

Kommentar S.113: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.114f: "Doch auch für diesen Bereich hat Kitcher

eine plausible Lösung anzubieten. Er unterscheidet

zunächst drei Typen von Fragen: (i) Warum-Fragen in bezug auf

das Eintreten von Einzelereignissen; (ii) Warum-Fragen in

bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Einzelereignissen; und (iii)Wie-ist-es-möglich-Fragen

in bezug auf das Eintreten von Einzelereignissen. Nach Kitchers Auffassung

können die letzten beiden Typen von Fragen in der QM beantwortet werden

- und zwar durch deduktive Erklärungen. Fragen des ersten Typs sind

dagegen prinzipiell unbeantwortbar - für das Eintreten von

Einzelereignissen im Bereich der QM gibt es

weder deduktive noch

induktive Erklärungen."

Kommentar S.114f: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.116: "Die bisherige Diskussion zeigt nach meiner

Auffassung, daß Kitchers These vom deduktiven Charakter jeder Erklärung

nicht so unplausibel ist, wie es zunächst

scheint, und daß daher diese Eigenschaft seines Modells nicht als

eines seiner Hauptdefizite betrachtet werden kann."

Kommentar S.116: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.130: "Vertreter des kausalen Erklärungsmodells

beschreiten selbstverständlich den umgekehrten Weg: Sie versuchen,

den Begriff der Erklärung über den Begriff der Kausalität

zu explizieren. Vereinfacht ausgedrückt besteht die Erklärung

eines Phänomens für Vertreter dieses Modells in der Angabe von

Ursachen des Phänomens. Wenn ich beispielsweise nach einer Erklärung

für den Umstand frage, daß mein Fahrrad heute morgen einen platten

Reifen hatte, so scheint die angemessene Antwort diejenige zu sein, die

mir den Grund oder die Ursache für dieses Ereignis nennt: Ein Nagel

durchbohrte Mantel und Schlauch; dies bewirkte, daß die Luft aus

dem Schlauch strömte. Beispiele dieser Art, die die Erklärung

von einzelnen Ereignissen betreffen, verleihen dem kausalen Erklärungsmodell

einen

hohen Grad an Plausibilität."

Kommentar S.130: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.131: "Es wird sich im Verlauf der Diskussion dieser

beiden Autoren zeigen, daß auch das kausale Erklärungsmodell,

trotz seiner anfänglichen Plausibilität,

mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die nicht zuletzt

den vorausgesetzten Kausalitätsbegriff betreffen."

Kommentar S.131: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.140: "Was zunächst das Ansetzen von möglichen

Welten betrifft, so ist sich Lewis der Unplausibilität

seiner Position durchaus bewußt."

Kommentar S.140: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.209: "Dieses Kriterium kann zum einen eine gewisse

intuitive Plausibilität für sich verbuchen."

Kommentar S.209: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.210: "Dieses zweite Kriterium zur Beurteilung

der Güte einer Erklärung scheitert also trotz

seiner anfänglichen Plausibilität ebenfalls."

Kommentar S.210: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.214: "Die Kritik an den diskutierten Erklärungsmodellen

zeigt natürlich weder, daß es unmöglich ist, diese Modelle

so zu verbessern, daß sie als Basis für den Schluß auf

die beste Erklärung dienen können; noch zeigt sie, daß

es unmöglich ist, andere Erklärungsmodelle zu entwikkeln, die

diese Funktion erfüllen. Sie zeigt allerdings, daß jetzt die

Befürworter des Schlusses auf die beste Erklärung am Zuge sind.

Die anfängliche Plausibilität dieses

Schlußmusters hat einer Untersuchung seiner Grundlagen nicht standgehalten.

Wenn Befürworter des Schlusses auf die beste Erklärung weiterhin

auf dieses Schlußmuster zurückgreifen und es bei ihren Argumentationen

verwenden wollen, müssen sie ein Erklärungsmodell entwickeln,

das sie ihren Schlüssen zugrunde legen und das die Auszeichnung der

besten Erklärung eines Phänomens ermöglicht."

Kommentar S.214: Plaubilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.223: "Plausible Argumente

für den Schluß auf die beste Erklärung sind also soweit

nicht zu sehen, so daß die Verläßlichkeitsthese nach wie

vor ohne Begründung dasteht."

Kommentar S.223: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.235: "Beide Aspekte machen nach Psillos' Auffassung

folgende Behauptung plausibel:

I think both aspects of the 'background knowledge privilege' make it

plausible that, contrary to van Fraassen's claim, scientists can have strong

evidence for the belief that the best [available] explanation is also the

correct account of the phenomena. (Psillos 1999: 219; m. H."

Kommentar S.235: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.237: "Genausowenig wie der erste der von Psillos

genannten Aspekte kann also auch der zweite Aspekt die These plausibel

machen, daß die beste aller möglichen Erklärungen wahrscheinlich

zur Menge der gegebenen Erklärungen gehört."

Kommentar S.237: Plausibilität

wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.248f: "Dies würden die meisten Personen wohl

auch als ihren Glaubensgrad für das Eintreten des Ereignisses ,Kopf'

angeben, was die Plausibilität dieses

Vorschlags zur Repräsentation von Glaubensgraden verdeutlicht.FN1

Für die Glaubensgrade einer rationalen Person gelten nun in der BE

die folgenden beiden Grundprinzipien:

(5.1) Kohärenz-Prinzip

Glaubensgrade von rationalen Personen genügen den Axiomen der

Wahrscheinlichkeitstheorie, d. h., die numerischen Werte

der Glaubensgrade verhalten sich wie mathematische Wahrscheinlichkeiten.FN2

(5.2) Konditionalisierungs-Prinzip

Die Änderung von Glaubensgraden bei Erlangung neuer Information

E erfolgt bei rationalen Personen durch Konditionalisierung:

Der neue Glaubensgrad in eine Hypothese ? nach Bekanntwerden neuer

Evidenz E ist identisch mit dem alten Glaubensgrad in H unter der Bedingung

von E: Pneu(H) = Palt(H|E).FN3

Die beiden Prinzipien sind dabei normativ zu verstehen: Die Glaubensgrade

von rationalen Personen sollten so beschaffen sein, daß sie den Axiomen

der Wahrscheinlichkeitstheorie genügen, und eine Änderung dieser

Glaubensgrade vor dem Hintergrund neuer Information sollte durch Konditionalisierung

erfolgen. Da sich Glaubensgrade von [>] rationalen Personen gemäß

Prinzip (5.1) wie mathematische Wahrscheinlichkeiten verhalten und da sie

relativ zu bestimmten Personen sind, werden sie auch als subjektive Wahrscheinlichkeiten

bezeichnet. Weiterhin nennt man ein System von Glaubensgraden, das Prinzip

(5.1) erfüllt, kohärent.4"

- FN1 Es ist hierbei zu bemerken, daß die Einschätzung

eines Wettquotienten als subjektiv

fair nicht die Bereitschaft nach sich ziehen muß, auch tatsächlich eine

Wette zu diesem Wettquotienten einzugehen. Dies kann aus den verschiedensten

Gründen abgelehnt werden. Vgl. zu diesem Punkt und zur Bestimmung

von Glaubensgraden als subjektiv fairen Wettquotienten z. B. Howson/Urbach

(1989: 56-59).

FN2 Siehe Abschnitt 5.6 für eine Darstellung der Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie.

FN3 Dabei entspricht der alte Glaubensgrad in H unter der Bedingung von E - d.h.

Palt(H|E) - der bedingten Wahrscheinlichkeit von H unter Voraussetzung von

E im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie; vgl. hierzu Definition (5.30) in Abschnitt 5.6.

S.255: "Die Bayesianistische Erkenntnistheorie kann eine Reihe von wissenschaftstheoretischen Erfolgen aufweisen. Viele Aspekte wissenschaftlicher Methodologie, die in den Einzelwissenschaften beobachtet werden, können auf der Grundlage bayesianistischer Prinzipien erklärt und gerechtfertigt werden. Beispielsweise liefert die BE eine einfache Rechtfertigung der Hypothetisch-Deduktiven Methode, für die trotz ihrer großen intuitiven Plausibilität eine Rechtfertigung außerhalb der BE schwer zu finden ist.14"

Kommentar S.255: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.270: "Ein dritter Einwand besteht schließlich darin, die Verteilung von Bonus-Wahrscheinlichkeiten an die Hypothesen H¡ grundsätzlich abzulehnen und van Fraassens Konzeption eines probabilistischen Schlusses auf die beste Erklärung zurückzuweisen. Da diese Konzeption allerdings zunächst sehr plausibel erscheint, muß dieser Einwand eine Begründung für die Behauptung beinhalten, daß keine Bonus-Wahrscheinlichkeiten verteilt werden dürfen. Eine solche Begründung kann entweder die ursprüngliche Plausibilität von van Fraassens Konzeption durch gute Argumente beseitigen, oder sie kann eine plausiblere Konzeption des Schlusses auf die beste Erklärung vorschlagen. Die erste dieser beiden Möglichkeiten wird in Abschnitt 5.4.4 diskutiert, die zweite in Abschnitt 5.4.5."

Kommentar S.70: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.271, FN24: "Es würde insbesondere nichts nützen zu behaupten, Hypothese Hn sei zwar komparativ gesehen die beste der vorhandenen Erklärungen, aber absolut betrachtet immer noch eine sehr schlechte Erklärung. Abgesehen einmal von der Frage, wie plausibel diese Einschätzung ist, sie ändert nichts am Ergebnis: Selbst wenn Hypothese Hn nur einen minimalen Bonus bekommt, entstehen die beschriebenen Inkohärenzen."

Kommentar S.271, FN24: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.272: "Diese Art der Modifikation der Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Hypothesen H¡ auf der Grundlage ihrer explanatorischen Kraft scheint im übrigen auch viel plausibler zu sein als diejenige, die van Fraassen vorschlägt. Einige der Hypothesen stellen nach intuitiver Einschätzung sehr schlechte Erklärungen der Daten dar und sollten deshalb nicht belohnt, sondern vielmehr 'bestraft' werden. Natürlich gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Hypothesen H¡ gemäß diesem Vorschlag abzuändern, und ein Vertreter einer probabilistischen Version des Schlusses auf die beste Erklärung müßte einen guten Grund für die gerade von ihm vorgeschlagene Art der Modifikation angeben. Aber dieses Problem sei um des Argumentes willen vernachlässigt.25 Dieser zunächst plausible Vorschlag vermeidet das Problem allerdings nur scheinbar."

Kommentar S.272: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.278: "Douvens Vorschlag erscheint also zunächst recht plausibel"

Kommentar S.278: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.281: "Darüber hinaus scheint mir Douvens Vorschlag noch aus einem weiteren Grund unplausibel zu sein."

Kommentar S.281: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.282: "Vorderhand scheint es jedenfalls sehr plausibel zu sein, daß die verschiedenen Hypothesen die gegebenen Daten verschieden gut bzw. schlecht erklären, daß insbesondere Hypothese H„ die beste Erklärung der Daten darstellt und daß diese Eigenschaften der verschiedenen Hypothesen bei der Bestimmung ihrer Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden sollten."

Kommentar S.282: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.285: "Es scheint nach wie vor sehr plausibel, daß die verschiedenen Hypothesen die gegebenen Daten verschieden gut bzw.

schlecht erklären und daß insbesondere Hypothese Hn die beste Erklärung der Daten darstellt."

Kommentar S.285: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.286: "Damit ist auch der Versuch gescheitert, van Fraassens Argument zu entkräften, indem man seine Konzeption einer probabilistischen Version des Schlusses auf die beste Erklärung als unplausibel zurückweist und eine Verteilung von Bonus-Wahrscheinlichkeiten daher grundsätzlich ablehnt. Wie ich in Abschnitt 5.4.1 erwähnt habe, gibt es allerdings

noch eine weitere Möglichkeit, van Fraassens Konzeption des Schlusses auf die beste Erklärung anzugreifen. Die Verteilung von Bonus-Wahrscheinlichkeiten kann dann zurückgewiesen werden, wenn eine alternative Art und Weise der Berücksichtigung explanatorischer Erwägungen beschrieben werden kann, die plausibler ist als diejenige van Fraassens. Auf diese Möglichkeit werde ich im nächsten Abschnitt eingehen."

Kommentar S.286: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.288: "Okashas Vorschlag ist daher auf van Fraassens Beispiel überhaupt nicht anwendbar. Insofern hat Okasha für diesen Fall auch keine Konzeption des Schlusses auf die beste Erklärung angeben können, die plausibler wäre als diejenige, die van Fraassen vorschlägt."

Kommentar S.288: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.293: "Diese Analyse scheint mir allerdings recht unplausibel: Warum sollte ein Schlußschema, das in präzise definierten Fällen zu Inkohärenzen führt, in weniger präzise definierten und vageren Fällen plötzlich zur Wahrheit führen? Man stelle sich vor, ein wissenschaftliches Experiment wird zunächst in einer recht vagen Art und Weise durchgeführt, wobei der Schluß auf die beste Erklärung zur Anwendung gelangt. Im Laufe der Forschung wird das Problem aber immer präziser definiert, so daß schließlich ein genau bestimmtes System von Hypothesen mit genau bestimmten subjektiven Wahrscheinlichkeiten vorliegt. Nun muß auf die BE und das Konditionalisierungs-Prinzip umgestellt werden, da der Schluß auf die beste Erklärung jetzt zu Inkohärenzen führt, nachdem er jedoch zuvor immer den rechten Weg gewiesen hatte. Dies erscheint mir wenig einleuchtend."

Kommentar S.293: wenig einleuchtend wird plausibel interpretiert.

S.308: "Dieser Rückzug auf brute facts scheint mir aber an dieser Stelle nicht plausibel zu sein."

Kommentar S.308: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.310: "An dieser Stelle scheint mir nun die weiter oben gegebene (und dort zurückgewiesene) Antwort, daß es sich hierbei lediglich um einen brute fact, um eine Sache glücklicher Umstände handelt, durchaus plausibel."

Kommentar S.310: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

S.315: "Fine weist zunächst darauf hin, daß die Wahrheitserklärung - wenn sie überhaupt als prima facie plausibel gelten soll - den empirischen Erfolg wissenschaftlicher Theorien lediglich durch deren annähernde Wahrheit und nicht durch deren Wahrheit simpliciter erklärt.10"

Kommentar S.315: Plausibilität wird zwar gebraucht aber nicht erklärt.

DeGEval-KuP-2019: Kausalität

und Plausibilität

Zusammenfassung-DeGEval-KuP-2019: "Letztendlich ist ungeklärt,

was konkret unter 6‚Plausibilität‘

verstanden wird."

Frühjahrstagung 2019 des AK Methoden in der

Evaluation DeGEval – Gesellschaft für Evaluation Kausalität

und Plausibilität – Evaluation zwischen Wissenschaft und Praxis.

Arbeitskreis Methoden der Evaluation.

https://ie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ie/INSTITUT/Veranstaltungsflyer_und_Programme/2019-06-21_AKM-FJT2019_Programm.pdf

26 Fundstellen "plausib", im deutschen Text 9 ohne

Titelerwähnung:

- "Kausalität und Plausibilität – Evaluation zwischen Wissenschaft

und Praxis

Evaluatorinnen und Evaluatoren stehen heute mehr denn je vor der Aufgabe, den wissenschaftlichen und methodischen Ansprüche an Evaluationen gerecht zu werden. Per Definition müssen Evaluationen den Anforderungen wissenschaftlicher Güte entsprechen, sind somit ‚angewandte Wissenschaft‘. Die Frage adäquater Methodenanwendung ist Evaluierungen somit inhärent und war folglich von

Beginn an Gegenstand intensiver Diskussionen. Ein zentrales und wiederkehrendes Thema betraf den Einsatz adäquater Methoden zur Kausalitätsanalyse, infolgedessen diverse Ansätze aufgezeigt wurden: Neben dem vermeintlichen Gold-Standard experimenteller Ansätze und quasi-experimentellen Designs stehen mittlerweile mit theoriebasierten Evaluationsansätzen auch wissenschaftstheoretische Alternativen zur Verfügung, die nicht auf der Untersuchung eines Kontrafaktums beruhen. Dennoch unterscheiden sich insbesondere Kausalitätsanalysen im Rahmen von Evaluationen in der Praxis teilweise stark von wissenschaftlichen Studien: Einschränkungen in der Umsetzung anerkann-

ter Methoden werden häufig mit Hinweis auf einen Unterschied zwischen Wissenschaft und Praxis als unumgänglich gesehen und auf ‚1Plausibilität‘ bzw. ‚2Plausibilitätsüberlegungen ‘verwiesen. 3Plausibilität wird hierbei gewissermaßen als ‚alternative Methode‘ zu den in der Wissenschaft angewandten Methoden und Designs bzw. als zulässige Alternative zu gängigen wissenschaftlichen Gütekriterien beschrieben. Durch den Bezug auf 4Plausibilität soll die Reliabilität und Validität von Evaluierungsergebnissen gewahrt werden. 5Plausibilität wird jedoch nicht näher definiert und dementsprechend unterschiedlich und in Abhängigkeit der Evaluierenden genutzt. Letztendlich ist ungeklärt, was konkret unter 6‚Plausibilität‘ verstanden wird. Ungeklärt ist auch, welcher konkrete Unterschied zwischen Wissenschaft und (Evaluation-)Praxis existiert, der 7Plausibilität erfordern könnte, und inwieweit dies mit einer geringeren methodischen Qualität von Evaluationen einhergeht. Zur Schließung dieser definitorischen Lücke soll die Frühjahrstagung 2019 des AK Methoden einen Beitrag leisten. Vor der übergeordneten Frage, ob und wie sich Evaluationen in methodischer Hinsicht von wissenschaftlichen Studien unterscheiden, soll aus verschiedenen fachlichen Perspektiven der Begriff der 8Plausibilität beleuchtet und diskutiert werden, inwieweit 9Plausibilität wissenschaftlicher Güte entsprechen kann und welche Mindeststandards gegeben sein müssen. Damit soll zeitgleich eine Diskussion über potentielle Grenzen zwischen Wissenschaft und Evaluation und ihrer Überwindung geleistet werden."

- Kommentar: "Letztendlich ist ungeklärt, was konkret unter

6‚Plausibilität‘

verstanden wird."

Klüver: Konstruktion soziale Realität Wissenschaft.

Klüver, Jürgen (1988) Die Konstruktion der sozialen Realität Wissenschaft: Alltag und System. Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie. Braunschweig: Viewweg.

- Kommentar-Klüver1988-S.3f: "Wenn ich hier von Theorie spreche,

dann ist inhaltlich vor allem ein nicht zu verkennender main stream der

theoretischen-Diskussion gemeint, der sich an der Dominanz der Systemkategorie

festmachen läßt. Es ist gegenwärtig wohl kaum möglich,

soziale Sachverhalte theoretisch zu deuten, ohne sich in irgendeiner Weise

auf das Paradigma der Systemtheorie zu beziehen - die Rekonstruktionsversuche

des Historischen Materialismus durch Habermas (vor allem 1981) sind dafür

wohl das bekannteste Beispiel und für meine Überlegungen in nancher

Hinsicht auch ein Vorbild. Wenn man die gegenwärtige rheorieentwicklung

der bundesdeutschen Soziologie vor allem an den durch Habermas und Luhmann

vertretenen Positionen festmacht, dann ist freilich auch nicht [>4] Die

gescheiterten Bildungsreformer wenden sich dem Alltag zu, wie es die politisch

enttäuschten Akteure auch praktisch tun. So plausibel

diese Deutung ist, so groschlächtig ist sie natürlich auch. ..."

Kommentar-Klüver1988-S.4: Klüver erklärt plausibel nicht, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Vermutlich hällt er ihn für einen allgemeinverständlichen Grundbegriff, der keiner Erklärung und Begründung bedarf.

Balzer1982-Empirische-Theorien

Balzer, Wolfgang (1982) Empirische Theorien: Modelle - Strukturen - Beispiele. Die Grundzüge der modernen Wissenschaftstheorie. Braunschweig: Vieweg.

Zusammenfassung-Balzer-1982: Insgesamt 11 Fundstellen. Die ersten

8 in Freuds Theorie, - 9 und 10 In der Mikroökonomie und die letzte,

11, in der speziellen Relativitätstheorie. An keiner Stelle wird plausibel

näher erklärt oder begründet - auch nicht durch Querverweis,

Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis - und anscheinend als ein

allgemeinverständlichen Grundbegriff im Sinne von verständlich,

nachvollziehbar, glaubhaft, erklärlich gebraucht, wodurch aber

auch nichts erklärt, sondern nur neue Begriffsverschiebebahnhöfe

errichtet würden. Das hat mich irritiert, weil es sich doch um ein

grundlegendes wissenschaftstheoretisches Werk handelt. Ich habe dann noch

zur Vergleichsorientierung im Sachregister unter wahr, Wahrheit nachgesehen,

aber auch hierzu keinen Eintrag gefunden. Zwei wichtige Metakategorien,

plausibel und wahr, spielen bei Balzer also keine Rolle.

- KAPITEL I PSYCHOLOGIE: SIGMUND FREUD 6-67

S.10: "Im Fall von Freuds Theorie gibt es auch Daten aus Freuds Leben,die darauf hinweisen,wie Freud auf seine Theorie gekommen ist. Im Lichte dieser Daten ist die Theorie, die er vorschlägt, 1plausibel. Es gibt aber eine große Zahl anderer, "möglicher" Theorien,die mit den gleichen Daten verträglich wären."

- Auswertung: Plausibel wird nicht näher erklärt

oder begründet - auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis - und anscheinend als ein allgemeinverständlichen

Grundbegriff im Sinne von verständlich, nachvollziehbar, glaubhaft,

erklärlich gebraucht, wodurch aber auch nicht erklärt, sondern

nur neue Begriffsverschiebebahnhöfe

eingerichtet würden. Nach der Ausführung sind mehrere plausible

Theorien möglich, die mit den gleichen Daten verträglich wären.

Spätestens an dieser Stelle wäre es nötig, differenzierte

Maße für die Plausibilitäten einzuführen.

S.21: "Wir kommen nun von den potentiellen Modellen durch Hinzunahme

von Axiomen zu den Modellen. Dieser Schritt läßt sich auch konkret

an Beispielen vollziehen. Hat man für ein Beispiel die verschiedenen

Begriffe zusammengestellt, so kann man meist auch Beziehungen zwischen

den Begriffen am Beispiel ablesen. Natürlich ist dies nicht der einzige

Weg; für manche Axiome funktioniert er sogar mit Sicherheit

nicht. Aber viele Axiome werden durch diese Methode 2plausibel

gemacht."

Auswertung: Auch hier wird plausibel nicht erklärt

aber Beispiele für hilfreich befinden.

S.29: "Nehmen wir nun an, ein Element x e I sei gegeben, welches ein

konkretes Beispiel erfaßt. Was hat x mit potentiellen Modellen oder

Modellen zu tun? Nehmen wir an, x sei kein potentielles Modell. Das heißt,

mit den Begriffen der Theorie kann man die durch x gegebene Situation nicht

erfassen. In solch einer Lage ist es 3unplausibel,

x -oder genauer: die durch x erfaßte Situation- als Beispiel für

die Theorie anzusehen. Denn das mindeste,was man von den Beispielen -vor

genauer Überprüfung- erwarten wird, ist, daß sie zumindest

in der Begrifflichkeit der Theorie darstellbar sind."

Auswertung: Liefert ein Beispiel keine Begrifflichkeit

einer Theorie, so ist es unplausibel.

S.49: "Da man in der Wissenschaftstheorie auch solche Theorien als empirisch

bezeichnen möchte, die in Standard-Lehrbüchern durch Angabe von

Axiomen charakterisiert sind, ist es angebracht, den Begriff einer empirischen

Theorie so weit zu fassen, daß er auch relativ gehaltlose Theorien

umfaßt. Zwar könnte man auch anders vorgehen, müßte

dann aber einer Reihe von Theorien, die gemeinhin als Standard-Beispiele

für empirische Theorien gelten, die Eigenschaft "empirisch" absprechen.

Erwartungsgemäß erweisen sich nicht alle empirischen Theorien

als relativ empirisch gehaltlos und es gibt auch einen intuitiven und 4plausiblen

Weg, um eine gehaltlose Theorie zu einer gehaltvollen zu verschärfen:

man muß einfach weitere geeignete Axiome hinzufügen."

Auswertung: Auch hier (4) bleibt offen, was plausibel

genau bedeutet; mehr theoretischer Gehalt kann einfach durch Hinzufügen

weiterer geeigneter Axiome erzeugt werden.

S.52: "... Gibt es Spezialisierungen der Freudschen Theorie,die relativen

empirischen Gehalt haben. Die Frage läuft im wesentlichen darauf hinaus,

ob es einschränkende Bedingungen an U und REAL gibt, so daß

nicht zu allen partiellen Modellen von MPP theoretische Ergänzungen

existieren, die diese Forderungen erfüllen. Rein formal gesehen existieren

solche Bedingungen (ÜI-30). Ob sich unter den formal möglichen

aber auch inhaltlich 5plausible

und für Psychologen interessante finden, ist eine Frage, die innerhalb

der Psychologie zu klären sein wird. Wir können hierzu im Moment

weiter nichts sagen, sondern nur darauf verweisen, daß von dieser

Frage letztlich Erfolg oder Mißerfolg der Theorie abhängen wird.

Auswertung: Auch hier (5) bleibt offen, was plausibel

genau bedeutet, obwohl es gerade für die Frage anderer formal möglicher

Bedingungen entsprechende Kriterien zu formulieren.

S.53: "Es wird also gefordert, daß es eine Ähnlichkeitsrelation

ÄHN zwischen Erlebnissen gibt und eine endliche Folge von Tripeln

<t1 , a1, e1>,...,<tn,

an, en>, sodaß diese Tripel zeitlich nacheinander

(Bedingung 3) die Realisierungsrelation erfüllen (Bedingung 2). Im

wesentlichen kommt es dabei auf die Folge der nacheinander realisierten

Erlebnisse el, .., en an. Alle und nur diese sind

negativ (Bedingung 4) und einander ähnlich (Bedingung 5). Weiter scheint

es 6plausibel, daß

alle Erlebnisse Realisierungen des gleichen psychischen Aktes sind (Bedingung

6 ).

Auswertung: Durch "scheint" wird ausgedrückt,

dass es auch Plausibles gibt, das nur so scheint, aber nicht wirklich ist.

Warum es plausibel sein soll. dass alle Erlebnisse Realisierungen des gleiches

psychisches Aktes sein sollen, bleibt ebenso offen, wie der Plausibilitätsbegriff

selbst.

S.55: "Schwieriger als bei Zeitpunkten ist die Situation bei den möglichen

Erlebnissen. Damit ein Erlebnis in zwei verschiedenen Modellen vorkommt,

müssen zwei verschiedene Personen dieses Erlebnis haben. Können

zwei verschiedene Personen das gleiche Erlebnis haben? Diese Frage ist,

wenn man über sie nachdenkt, einfach vage. Wir haben bis jetzt keine

guten Identitätskriterien für Erlebnisse, so daß die Antwort

"ja" oder "nein" weniger eine empirische Feststellung als eine Feststellung

über den Gebrauch des Wortes "Erlebnis" sein wird. Beantworten wir

die Frage mit "nein", so verstehen wir Erlebnisse als mit einer wesentlich

subjektiven Komponente versehen.Verschiedene Personen können nicht

das gleiche Erlebnis haben, einfach weil "ein Erlebnis haben" eigentlich

genauer heißt "als eine ganz bestimmte Person ein Erlebnis haben".

Beantworten wir die Frage dagegen mit "ja",so unterstellen wir, daß

man Erlebnisse einer Person beschreiben kann, ohne die individuelle Beschaffenheit

dieser Person zu berücksichtigen. Zumindest für Erlebnisse, die

aus relativ einfachen Wahrnehmungen bestehen, scheint eine solche Auffassung

7plausibel.

Das Erlebnis ist dann wesentlich davon abhängig, welche "Daten" von

außen auf die Person einwirken und von den individuellen Unterschieden

bei der Verarbeitung der "Daten" zu "Wahrnehmungen" kann abgesehen werden.

Es scheint kein gewaltsamer Eingriff zu sein, den Erlebnisbegriff für

die Freudsche Theorie in der zweiten Art zu verstehen."

Auswertung: Plausibel wird auch hier nicht erklärt

und begründet.

S.56: "... Man beachte, um Mißverständnissen vorzubeugen,

daß Personen keine geeigneten Objekte sind (jedenfalls nicht in der

vorliegenden Theorie), die in verschiedenen Modellen vorkommen können.

Eine Querverbindung des Inhalts, daß eine Person in allen Modellen,

in denen sie vorkommt, die gleichen psychischen Eigenschaften hat, können

wir in unserem Vorkabular, so 8plausibel

sie auch klingt, überhaupt nicht formulieren."

Auswertung: Plausibel wird auch hier nicht erklärt

und begründet. Damit sind die 8 Erwähnungen im Rahmen der Erörterung

zur Freudschen Theorie ohne eine Erklärung oder Begründung beendet.

KAPITEL II MIKROÖKONOMIE 68-140

S.118: "... Wie werden die Systeme, von denen behauptet wird, sie seien

Tauschwirtschaften -also die intendierten

Anwendungen der Tauschwirtschaft- bestimmt? Eine 9plausible

Antwort ist die. Man weist bestimmte konkrete Bei-[>]spiele vor, etwa das

Geschäft zwischen konkreten Personen Meier und Wagner (in Beispiel

1), den Lutschertausch von konkreten Personen Hänschen und Susanne

(in Beispiel 2) oder das Geschehen in einem bestimmten realen Bereich (wie

etwa in Beispiel 3)).

Auswertung: Die erste Erwähnung von plausibel

im Mikroökonomiebereich wird auch hier nicht erklärt und begründet.

S.127: "... Wenn man die Geschichte der Tauschwirtschaft und allgemeiner

der Nutzentheorie studiert,findet man nur selten Anwendungen auf konkrete

ökonomische Systeme. Statt dessen werden meist "interessante" Theoreme

bewiesen, etwa in der Art von TII-l).Argumentationen für oder gegen

die Richtigkeit der Theorie stammen selten aus empirischen Untersuchungen,

aus gesammelten oder gemessenen Daten, sondern nehmen Bezug auf die Allgemeinheit,

die 10Plausibilität und Eleganz

solcher Theoreme.

Auswertung: Auch die 2. und letze Erwähnung

Plausibilität im Mikroökonomiebereich wird nicht erklärt

und begründet.

KAPITEL IV SPEZIELLE RELATIVITÄTSTHEORIE 192-267

S.221: "Da diese Definition als Übersetzung von der klassischen

in die relativistische Theorie intendiert ist, wollen wir auch die einzelnen

Bedingungen in diesem Sinn interpretieren. Nach 1) wird die Menge R der

Raumpunkte identifiziert mit der Bahnmenge im relativistischen Modell (genauer:

mit der Menge der Dinge, die die Bahnen erzeugen). Dies wird besonders

dann 11plausibel, wenn wir die Elemente

von W als Namen für Bahnen oder als Dinge auffassen, die die Bahnen

durchlaufen.

Auswertung: Die letzte Erwähnung plausibel

im Bereich der speziellen Relativitätstheorie geht mit keiner Erklärung

oder Begründung einher.

KAPITEL V EMPIRISCHE THEORIEN 268-315

Im letzten Kapitel V wird plausibel nicht erwähnt.

Literatur: im Text.

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Internetseite

Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir meist nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)

__

Bibliographie Schmidt-Scheeles angloamerikanischer Arbeiten zur Plausibilität

- Arizona State University (2009): "Plausibility Project Workshop", Consortium for Science, Policy & Outcomes, Arizona State University, available at https://cspo.org/research/plausibility-project-workshop/ (last accessed 24/02/2020). [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Bennett, J. F. (1997): "Credibility, plausibility and autobiographical oral narrative: some suggestions from the analysis of a rape survivor's testimony", in: Culture Power and Difference: Discourse analysis in South Africa, edited by Levett, A. K., Kottler, A., Burman, E., Parker, I., London and New Jersey: Zed Books Ltd, pp. 96-108. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Black, A., Freeman, P., Johnson-Laird, P. N. (1986): "Plausibility and the comprehension of text", British Journal of Psychology, 77: 51-60. https://doi.org/10.1111/j2044-8295.1986.tbo1980.x [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Boenink, M. (2013): "Anticipating the future of technology and society by way of (plausible) scenarios: fruitful, futile or fraught with danger?", International Journal for Foresight and Innovation Policy, 9(2/3/4): 148-161. https://doi.org/10.1504/1JFIP.2013.058608 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Bosch, R. (2010): "Objectivity and Plausibility in the Study of Organizations", Journal of Management Inquiry, 19(4): 383-391. https://doLorgho.1177/1056492610369936 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Bowman, G., MacKay, R. B., Masrani, S., McKiernan, P. (2013): "Storytelling and the scenario process: Understanding success and failure", Techno232 The Plausibility of Future Scenarios logical Forecasting and Social Change, 80(4): 735-748. https://doLorgho. 1016/j.techfore.2.012.04.009 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Canter, D. V., Grieve, N., Nicol, C., Benneworth, K. (2003): "Narrative plausibility: the Impact of sequence and anchoring', Behavioral Sciences and the Law, 21(2): 251-267. https://doi.org/10.1002/bsl.528 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Collins, A., Michalski, R. (1989): "The Logic of plausible reasoning: A core theory", Cognitive Science, 13: 1-49. https://doi.org/10.1207/s15516709c0g1301_1 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Connell, L., Keane, M. T. (2004): "What plausibly affects plausibility? Concept coherence and distributional word coherence as factors influencing plausibility judgments", Memory & Cognition, 32(2): 185-197. https://doi.org/10.3758/BFo3196851 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Connell, L., Keane, M. T. (2006): "A model of plausibility", Cognitive Science, 3o: 95-120. https://doi.org/10.1207/s15516709c0g0000_53 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Eidinow, E., Ramirez, R. (2016): "The aesthetics of story-telling as a technology of the plausible", Futures, 84: 43-49. https://doi.org/10.1016/j.futures. 2016.09.005 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Humphreys, P. (1978): "Reviewed Work(s): Plausible Reasoning: An introduction to the Theory and Practice of Plausibilistic Inference by Nicholas Rescher", The Journal of Symbolic Logic, 43(1): 159-160. https://doi.org/10. 2307/2271978 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lapata, M., McDonald, S., Keller, F. (1999): "Determinants of adjective-noun plausibility", in: Proceedings of the Ninth Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, pp. 30-36. https://doi.org/1o.3115/977035.977041 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D., Sinatra, G. M. (2010): "College Students' Perceptions About the Plausibility of Human-Induced Climate Change", Research in Science Education, 42(2): 201-217. https://doi.org/10m07/sui.65-010-9196-2 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D. (2012.): "Students' Conceptions about Climate Change: Using Critical Evaluation to Influence Plausibility Reappraisals and Knowledge Reconstruction", Dissertation, Department of Educational Research, Cognition and Development, University of Nevada. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D., Sinatra, G. M., Nussbaum, E. M. (2013): "Plausibility reappraisals and shifts in middle school students' climate change conceptions", Learning and Instruction, 27: 50-62. https://doi.orgh0m6/j.learninstruc.z013.03.001 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D., Seyranian, V., Sinatra, G. M. (2014): "Source Effects and Plausibility Judgments When Reading About Climate Change", Discourse Processes, 51(1-2): 75-92. https://doLorgho.1080/o163853X.2013.855049 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D., Nussbaum, E. M., Sinatra, G. M. (2015): "Plausibility Judgments in Conceptual Change and Epistemic Cognition", Educational Psychologist, 51(1): 35-56. https://doi.orgho.1080/0046152o.2o15.1113134 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lombardi, D., Danielson, R. W., Young, N. (2016b): "A plausible connection: Models examining the relations between evaluation, plausibility, and the refutation text effect", Learning and Instruction, 44: 74-86. https://doi.orgh.0.1016/j.learninstrucao16.03.003 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Lord, S., Helfgott, A., Vervoort, J. M. (2016):"Choosing diverse sets of plausible scenarios in multidimensional exploratory futures techniques", Futures, 77:11-27. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.12.003 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Maier, J., Richter, T. (2012): "Plausibility effects in the comprehension of controversial science texts", in: Proceedings of the American Educational Research Association conference, Vancouver British Columbia. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- McClanahan, A. (2009): "Future's Shock: Plausibility, Preemption, And The Fiction of 9/11", Symploke, 17(1-2): 41-62. https://doi.org/10.1353/sym.2.009.oon1038/nature08823 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Nahari, G., Glicksohn, J., Nachson, I. (2010): "Credibility judgments of narratives: Language, plausibility, and absorption", American Journal of Psychology, 123(3): 319-335. https://doi.org/10.54o6/amerjpsyc.123.3.0319 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Polya, G. (1954): Mathematics and Plausible Reasoning. Princeton: Princeton University Press. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020; es liegt auch eine dt. Übersetzung vor]

- Ramirez, R., Selin, C. (2014): "Plausibility and probability in scenario planning", Foresight, 16(1): 54-74. https://doi.orghom08/FS-08-2012-0061

- Schmidt-Scheele, R. (zozo): "Supplementary Material to 'The Plausibility of Future Scenarios: Conceptualising an Unexplored Criterion in Scenario Planning' (transcript Verlag)", available at https://www.researchgate.net/profile/Ricarda_Schmidt_Scheele/research (last accessed 03/04/2020). [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Selin, C. (zolia): "Negotiating plausibility: intervening in the future of nanotechnology", Science and Engineering Ethics, 17(4): 723-737. https://doi.orghom07/s11948-011-9315-x [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Selin, C. (zonb): "Travails, Travels and Trials: Report from the S.NET Roundtable on Plausibility", in: Quantum Engagements: Social Reflections of Nanoscience and Emerging Technologies, edited by Zülsdorf, T. et al., Heidelberg: AKA GmbH, pp. 237-242. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Selin, C. (2015): "The Plausibility Project", Cynthia Selin, available at https://www.cynthiaselin.com/plausibility-project.html (last accessed 24/02/2020). [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Selin, C., Pereira, A. G. (2013): "Pursuing Plausibility", International Journal for Foresight and Innovation Policy, 9(2./3/4): 93-109. https://doi.org/io.1504/IJFIP.zo13.058616 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Shapere, D. (1966): "Plausibility and Justification in the development of science", Journal of Philosophy of Education, 63(20): 611-621. https://doi.orgho.z3o7/202.4256 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Uruena, S. (2019): "Understanding 'plausibility': A relational approach to the anticipatory heuristics of future scenarios", Futures, 111: 15-25. https://doi.org/10.1016/j.futures.2.019.05.002 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Walton, D. N. (1992a): Plausible Argument in Everyday Conversation. Albany: State University of New York Press. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Walton, D. N. (1992b): "Rufes for plausible reasoning", Informal Logic, XIV(1): 33-51. https://doi.org/10.2.2.329/il.ffli1.2524

- Walton, S., O'Kane, P., Ruwhiu, D. (2019): "Developing a theory of plausibility in scenario building: Designing plausible scenarios", Futures, 111:42-56. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.03.002 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Webe, K., et al. (2015): "Climate change impacts on agriculture in 2050 under a range of plausible socioeconomic and emissions scenarios", Environmental Research Letters, 10(8): 085010. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Wiek, A., Withycombe Keeler, L., Schweizer, V.J., Lang, D. J. (2013): "Plausibility indications in future scenarios", International Journal for Foresight and Innovation Policy, 9(2/3/4): 133-147. https://doi.org/1o.1504/IJFIP.2013058611 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Wilkinson, A., Kupers, R., Mangalagiu, D. (2013): "How plausibility-based scenario practices are grappling with complexity to appreciate and address 21st century challenges", Technological Forecasting and Social Change, 80: 699-710. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2,012.10.031 [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

- Wilkinson, A., Ramirez, R. (2009): "How plausible is plausibility as a scenario effectiveness criterion?", InSiS Working Paper, Joint ASU-Oxford Plausibility Project, Oxford: InSiS, University of Oxford. [Sekundärquelle Literaturliste Schmidt-Scheele 2020]

Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in der Wissenschaftstheorie

*

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen Plausibilität.

Empirische Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Wissenschaftstheorie. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_Wisth.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität in der Wissenschaftstheorie__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert: irs 28.09.2021 Rechtschreibprüfung

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

30.12.21 Balzer1982-Empirische-Theorien

29.12.21 Erg. Klüver.

24.12.21 DeGEval-KuP-2019: Kausalität und Plausibilität.

09.10.21 Rescher Auswertungen verlinkt.

08.10.21 Zusammenfassung ergänzt (USA), Bib. Schmidt-Scheel.

28.09.21 Erste Grundversion ins Netz gestellt.

07.08.21 Als eigene Seite angelegt.

01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.