(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=07.08.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität in Sprach- & Kommunikationswissenschaften_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Journalistik, Rhetorik.

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen

Plausibilität.

Empirische Studie zu Begriff und Verständnis

von Plausibilität.

Haupt- und Verteilerseite

Begriffsanalysen * Methodik

der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

| Zusammenfassung - Abstract - Summary

Wissenschaftlicher Apparat

|

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Zu dieser Seite gehören auch thematisch Einträge in Lexika, Wörtbüchern und Enzyklopädien.

Plausibilität in der deutschen Sprache: Duden, Sprachbrockhaus, DWDS, Dornseiff,

Duden plausibel

Bedeutungen Plausibilität Duden (Abruf 26.06.2021): 1. Das Plausibelsein.

2. plausible, aber unbewiesene Vermutung. Kritik: die 1. Angabe ist tautologisch,

die zweite zirkulär.

Bedeutungen Plausibilitätsprüfung Duden (Abruf 26-06-2021):

Prüfung, bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig,

plausibel sind

Bedeutungen Plausibilitätsanalyse (Abruf 26.06.2021): Prüfung,

bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig, plausibel sind

Sprachbrockhaus (1951, S. 507)

"plausibel, einleuchtend, glaubhaft"

Duden Bedeutungswörterbuch (1970, S. 494)

"plausibel <Adj.): überzeugend; einleuchtend: seine Begründung

ist ganz p.; eine plaunsible Erklärung."

DWDS plausibel (Abruf 26.06.2021)

„umgangssprachlich einleuchtend, glaubhaft

Beispiele:

das ist ein plausibler Grund, eine plausible Erklärung, Begründung,

Antwort, Ausrede

was du sagst, ist, klingt (ganz) plausibel

das erscheint mir plausibel

?jmdm. etw. plausibel machen?jmdm. etw. begreiflich machen

Beispiele:

wie soll man ihr das nur plausibel machen?

Fritz Mengers macht ihnen plausibel, daß sie nur ein paar Kollegen

suchen [BredelVäter382]

zur Wiederholung des Versuchs: uns das Absurde plausibel zu machen

[BecherAuswahl5,194]

Thesaurus

Synonymgruppe

• augenfällig · begreiflich · eingängig ·

einleuchtend · einsichtig · einsichtsvoll · erklärlich

· ersichtlich · fassbar · fasslich · glaubhaft

· klar · nachvollziehbar · nachzuvollziehen ·

plausibel · schlüssig · sinnfällig · triftig

· verstehbar · verständlich · überzeugend

evident geh. · gut ugs. · intelligibel

fachspr., Philosophie · noetisch fachspr., griechisch, Philosophie

Synonymgruppe

• (durchaus) plausibel · leuchtet ein · logisch ·

nicht von der Hand zu weisen · überzeugend

• nachvollziehbar Hauptform · naheliegend

fig. · (da) passt eins zum anderen ugs., fig.

…

Verwendungsbeispiele für ›plausibel‹

Wer hat wem denn nun Märchen erzählt? frage ich mich und

reime mir eine halbwegs plausible Geschichte zusammen.

Noll, Ingrid: Ladylike, Zürich: Diogenes 2006, S. 138

Ein Kabinett muss ja nicht nur plausibel strukturiert, es muss auch

machtpolitisch ausbalanciert sein.

Der Tagesspiegel, 09.10.2002

Jedem gelingt es, sein Verhalten plausibel zu machen, und jeder, nicht

nur der Vater, entpuppt sich als Teil des Problems.

Süddeutsche Zeitung, 30.05.2000

Niemand hat bisher diese Frage auch nur einigermaßen plausibel

zu beantworten übernommen.

Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen

Geschichte - Erster Teil: Das Altertum, Berlin: Directmedia Publ. 2002

[1920], S. 6163

Es ist noch immer nicht plausibel gemacht, wie du das vorige Mal dazu

gekommen bist, zu lügen.

Friedländer, Hugo: Der Prozeß gegen den Bankier August Sternberg

wegen Sittlichkeitsverbrechen. In: ders., Interessante Kriminal-Prozesse,

Berlin: Directmedia Publ. 2001 [1910], S. 683“

Ende Zitierung DWDS

Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen

Im Sachregister werden die Wortgruppe 5-4 (wahrscheinlich), 13-46 (Beweis) und 19.13 (Rechtfertigung) ausgewiesen. Man kann aber zudem noch 5.2 (Möglich) 5.6 (Gewiss) berücksichtigen.

Grimm'sches Wörterbuch

plausibel, adj., entlehnt aus franz. plausible, lat. plausibilis Aler 1540b: und fanden wir kinder die sache sehr plausibel. Göthe 24, 188; wer die menschen betrügen will, musz vor allen dingen das absurde plausibel machen. 56, 150.

Kommunikation

Sulzmann, Dennis (29.5.14) Verschwörungstheorien: Wirklichkeit

ist Ansichtssache

"Davon abgesehen: Man muss sich im Klaren sein, dass Verschwörungen

alltäglich sind. Es gibt sie ständig und überall. Daraus

beziehen die Theorien ihre grundsätzliche Plausibilität. Die

Anhänger dieser Theorien können sagen: Seht ihr, da ist eine

echte Verschwörung, also könnte meine Behauptung auch stimmen."

Quelle (Abruf 15.01.22): https://carta.info/verschwoerungstheorien-wirklichkeit-ist-ansichtssache/

Rhetorik

Die Rhetorik hat eine große Tradition in der Antike, wurde im Zuge der technisch-naturwissenschaftlichen Revolition, dem Aufkommen der Logistik und der Wissenschaftstheorie, Empirismus, Logizismus, logischem Empirismus, verdrängt und erlebt aber seit Perelman, Toulmin, Rescher und anderen seit einem halben Jahrhundert eine Renaissance. Formale Logik ist nicht alles, es bedarf erweiterter, realistscherer und anwendungsfreundlicher Modelle. Ein bibliographisches Zeichen hierfür mag die Herausgabe des 11bändigen Historischen Wörterbuchs der Rhetorik (Projektbeginn 1982) durch den Niemeyer Verlages 1992 sein (Online DeGruyter 2013).

Steudel-Günther, Andrea. "Plausibilität". Historisches Wörterbuch

der Rhetorik Online, edited by Gert Ueding. Berlin, Boston: De Gruyter,

2013. https://www.degruyter.com/document/database/HWRO/entry/hwro.6.plausibilitaet/html.

Accessed 2021-07-01.

Plausibilität im Historischen Wörterbuch

der Rhetorik (HWR)

Obwohl das HWR das Thema ausführlich darstellt, fehlt es doch

an einer Definition:

Abruf 26.10.2021

HWR-110 Registerband

Plausibilität 6, 1282

-> Argumentation (1, 914)

-> Beweis, Beweismittel (1, 1528)

-> Endoxa (2, 1134)

-> Enthymem (2,1197)

-> Glaubwürdige, das (3, 993)

-> Indiz (4, 333)

-> Logik (5, 414)

-> Publikum (7, 452)

-> Topik (9, 605)

-> Wahrscheinlichkeit, Wahrheit (9, 1285)

Argument 1, 889

-> Argumentatio (1, 904)

-> Argumentation (1, 914)

-> Beweis, Beweismittel (1, 1528

-> Enthymem (2, 1197)

-> Epicheirem (2, 1251)

-> Folgerung (3, 383)

-> Logik (5, 414)

-> Probatio (7, 123)

-> Ratiocinatio (7, 595)

-> Refutatio (7, 1109)

-> Schluß (8, 509)

-> Sorites (8, 1027)

-> Syllogismus (9, 269)

-> Topik (9, 605)

-> Wesensargument (9, 1362)

Plausibilität (engl. plausibility; frz. plausibilit6; ital.

plausibilita) A. [HWR1] <P.> ist das Kennzeichen

von etwas, das einleuchtet, verständlich oder begreifbar, glaubhaft

und wahrscheinlich ist. [HWR2] Plausible Urteile

sind relative Urteile, deren Relativität sich in drei Merkmalen zeigt:

Sie sind intersubjektiv, probabilistisch und überholbar. Das lateinische

[HWR3] plaudere meint in seiner ursprünglichen

Bedeutung <klatschen, schlagen> und findet sich u.a. bei CICERO in der

Bedeutung von <Beifall spenden, seine Huldigung darbieten>. [HWR4]

[1] Plausibilis, beifallswürdig, einleuchtend,

bezeichnet Darbietungen, die den Zuschauern oder Hörern gefallen.

[HWR5] <P.> ist stets mit dem gemeinsamen

Urteil des jeweiligen Auditoriums verbunden. Ein Argument ist für

ein Auditorium [HWR6] plausibel, wenn

dasselbe Auditorium in einem ähnlichen Fall dem Argument bereits zugestimmt

hat. [2] Dieser Bezug auf vergleichbare Fälle in der Vergangenheit

bildet den locus ab auctoritate, der Glaubwürdigkeit an Autoritäten

bindet und Normierungs- und Beweiskraft erhält. Das Verständnis

der antiken Rhetorik, [HWR7] <P.> als etwas

Überzeugendes zu fassen, wird bis zu DIDEROT und D'ALEMBERT tradiert:

«terme relatif ä l'acquiescement, au consentement, ä la

croyance que nous donnons ä quelque chose» (Bezeichnung, bezogen

auf die Zustimmung, auf das Einverständnis, auf den Glauben, den wir

einer Sache entgegenbringen). [HWR8] [3] Plausible

Urteile sind überzeugende Urteile, die vor dem Hintergrund eines sozial

hergestellten Konsenses von Meinungen gebildet werden. Diese Auffassung

eines Rekurses auf den Konsens überwindet den [>1283] Erkenntnisbezug

auf Wahrheit und absolutes Wissen bei PLATON. [4] Durch den Cartesianismus

und den modernen Positivismus ist ein Bedeutungswandel eingetreten: [HWR9]

P.

wird als Eigenschaft von Thesen verstanden - in zunehmendem Maße

wird auf den Hörer verzichtet. [5] Eine Argumentation, die nur [HWR10]

<plausibel> ist, ist nicht zwingend; sie

gilt nur vorläufig und hat ein weit geringeres Ansehen als eine logische

Beweisführung: Ein [HWR11] Plausibilitätsurteil

ist falsifizierbar und durch Wissensfortschritt überholbar.

I. Antike. Wesentlich für die

Bestimmung der [HWR12] <P.> ist die zentrale

Bedeutung des Syllogismus als eine Prämissen-Conclusio-Argumentation

bei ARISTOTELES. [6] Der Syllogismus umfaßt nicht nur den stringenten

und notwendigen Schluß, den apodiktischen Syllogismus, wie in den

<Ersten Analytiken>, sondern auch die [HWR13] plausiblen

und

mehr oder weniger wahrscheinlichen dialektischen und rhetorischen Schlußfolgerungen

der <Topiken> mit gemeinhin zugestandenen Prämissen bzw. mit nicht

stringenten Folgerungen. Dialektische und rhetorische Syllogismen haben

nur endoxale, meinungsmäßig zugestandene Prämissen, die

in der Regel auch das wahrscheinliche, Eix.65, eikös, zum Ausdruck

bringen. [7] "Evöcet, ändoxa sind Meinungen, die Reputation haben

[8], glaubwürdige Ansichten, die auf einem Konsens der meisten oder

der Autoritäten beruhen. Das lateinische Äquivalent probabile

bei BOETHIUS, das mit <ehrenwert> und <anerkannt> übersetzt

werden kann, hebt den moralischen und sozialen Bezug der menschlichen Meinung

hervor. [9] Dieser Ausgangskonsens, ein Ausdruck des gesunden Menschenverstandes

[10], bildet die Geltungsnorm der opinio communis, an der sich die dialektische

Argumentation zu orientieren hat. [11] Das endoxon kann funktional [12]

als nrdavöv, pithanön, als das, was Überzeugung bei dem

anderen schafft, bestimmt werden. [13] Das Enthymem, das die [HWR14] P.

einer Behauptung erweisen soll, ist durch seine integralen Bestandteile

endoxon und eikos eigenständiges Überzeugungsmittel (itiotig,

pistis). [14] Eikris meint nicht Wahrscheinlichkeit im Sinne einer relativen

Häufung, sondern ist etwas, das meistens so geschieht und damit meinungsabhängig

ist. [15] Im dialektischen Übungsgespräch wird Folgerichtigkeit

unabhängig von der Wahrheit der Prämissen erstrebt. Als Kriterium

für die Zulassung der Prämissen gelten die mittels dialektischer

Topoi aufgesuchten weithin anerkannten Sätze, die normativ gefaßt

sind. Das Enthymem als Kernstück des rhetorischen Überzeugen

beruht auf Prämissen, die aus den e'ndoxa geschöpft werden. Der

in der generischen Prämisse als endoxal angenommene Sachverhaltszusammenhang

ist nur möglicherweise wahr. [HWR15] <P.>

kann somit als enthymemische Zusammenschau von endoxon und eikös gefaßt

werden. Enthymeme aus dem Wahrscheinlichen [16] und Enthymeme aus dem nicht-notwendigen

Zeichen stützen sich auf [HWR16] plausible

Prämissen. Im eikös-Enthymem, dem Enthymem aus dem Wahrscheinlichen,

dient ein mit Wahrscheinlichkeit geltender allgemeiner Satz als Oberprämisse,

während im Indizien-Enthymem, dem Enthymem aus dem Zeichen, aus einem

Indiz auf das Vorliegen eines Sachverhalts geschlossen wird. [17] Geeignete

Prämissen zur Aufstellung der Enthymeme gewinnt man aus den Topoi

des jeweiligen Fachgebiets. Diese besonderen Topoi, die Meinungen über

Sachverhaltszusammenhänge darstellen, sind allgemein zugestandene

[HWR17] Plausibilitätsannahmen über

Wirklichkeit und sind von allgemeinen Topoi zu unterscheiden, die [HWR18]

plausible

Schlußregeln darstellen und damit den Übergang [>] von den Prämissen

auf die Konklusion legitimieren. Dieser formale Toposbegriff ist vom locus

communis später bei CICERO abzugrenzen, der als fertiges, allgemeines

Argument verstanden wird. [18] Das materiale Konzept findet sich auch im

<Commonplace Book> der Renaissance [19] und im 20. Jh. als schematisierte

Ausdrucksform, die literarisch allgemein verwendet wird. [20] In der lateinischen

Rhetorik werden die Beweismittel probationes genannt. [21] OUINTILIAN betont,

daß ein Teil der probationes nur wahrscheinlich ist. [22] Eine probatio

schließt vom (Nicht-)Vorliegen eines Sachverhalts p mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit auf das (Nicht-) Vorliegen eines Sachverhalts q. Unterschieden

werden verschiedene Glaubwürdigkeitsgrade. [23] Für sehr wahrscheinlich

gilt z.B., daß nicht der Schwache den Starken, sondern der Starke

den Schwachen verprügelt. Dieses auf KORAX zurückgehende Argument

ist hingegen ein Beispiel für geringere Glaubwürdigkeit: Es ist

unwahrscheinlich, daß ein kräftiger Angeklagter die ihm angelastete

Tat begangen hat, da er damit der allgemeinen Meinung entsprochen hätte.

[24]

II. Mittelalter, Humanismus, Barock. Mit

seinen <Introductiones in Logicam> entwirft WILLIAM OF SHERWOOD eine

Reduktion topischer Argumente auf Syllogismen und untersucht damit Argumentation

nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der Evidenz und P., sondern allein im

Hinblick auf logische Stringenz. [25] Für die Terministen wie Sherwood

und PETRUS HISPANUS erhält topische Argumentation ihre Geltung dadurch,

daß eine Rückführung auf einen Syllogismus durch Hinzufügung

der fehlenden Prämisse möglich ist. Diese Abwertung der topischen

Logik durch die Scholastik wird von R. AGRICOLA zurückgenommen, der

die Tradition der rhetorischen Dialektik und Topik wieder aufnimmt. In

seinen 1515 erschienenen <De inventione dialectica libri tres> bestimmt

Agricola einen Topos als Anweisung, mit der etwas als wahrscheinlich und

glaubwürdig erschlossen werden kann. [26] Diese Anweisung dient der

Aufdekkung einer spezifischen Ordnungsstruktur, die einen Sachverhalt

darstellt. Zur argumentativen Abstützung einer These greift man auf

Topoi zurück, um ein passendes Argument zu finden. Argumente haben

einen bloß wahrscheinlichen und [HWR19] plausiblen

Charakter, wenn auf die Topoi des Ähnlichen oder der Wirkursache [27]

zurückgegriffen wird. Überzeugungskraft erhält eine Argumentation

durch die jeweilige Kommunikationssituation, insbesondere durch den Einbezug

des möglichen Hörerverhaltens. [28] Der bei Agricola entwickelte

Begriff des Topos als Kennzeichen, das die Ordnung der Welt anzeigt, ist

material gefaßt. Diese Reduktion des Toposbegriffs auf den manifesten

locus communis, auf eine schematisierte Ausdrucksform, steht in deutlichem

Gegensatz zum formalen Charakter des allgemeinen Topos der griechischen

Rhetorik, der allgemeine Argumentationsprinzipien bzw. [HWR20] plausible

Schlußregeln umschreibt.

III. 18. und 19. Jh. In seiner 1709 verfaßten

Inauguralrede <De nostri temporis studiorum ratione> hebt G. Vico den

Stellenwert der rhetorisch-topischen Methode gegenüber dem Cartesianismus

hervor. Nach Vico vermittelt die rhetorische Topik, für die Wahrscheinlichkeit

(verisimilitudo) grundlegend ist und die einen Sachverhalt

von mehreren Seiten betrachtet, Klugheit und schult Phantasie und Gedächtnis.

Da diese der Wahrheit ähnliche Wahrscheinlichkeit die Grundlage für

die Herausbildung

des sensus communis darstellt und dieser die Norm [>] (regula) der

Beredsamkeit bildet [29], läßt sich ein enger Zusammenhang mit

dem endoxon herstellen

W. 20. Jahrhundert. Unter Rückgriff auf die rhetorischtopische

Tradition wenden sich TH. VIEHWEG und CH. PERELMAN gegen den kritischen

Rationalismus, nach dessen Selbstverständnis sachgerechtes und logisches

Denken ohne Sprache und ohne Rückgriff auf [HWR21] Plausibilitätsannahmen

des Alltagsverstandes möglich ist. Zentrales Anliegen Viehwegs ist

die Verknüpfung von Topik und Jurisprudenz und der Nachweis der topischen

Struktur der gegenwärtigen Zivilistik. [30] Während Viehweg Topik

allgemein als Problemlösungsverfahren bestimmt, gibt Perelman als

Entscheidungskriterium «l'accord de l'auditoire universel»

(Zustimmung der universalen Öffentlichkeit) an. Die Begründung

einer These ist [HWR22] plausibel, wenn sie

darauf angelegt ist, den vernünftig denkenden Menschen zu überzeugen.

[31] Die Anpassung des Redners an das universale Auditorium gelingt über

die Anknüpfung an ein gemeinsames Bezugssystem, an gemeinsame Wertvorstellungen,

die die Rede grundieren und auf diese Weise die Zustimmung der Zuhörer

ermöglichen. [32]

Anmerkungen:

1R. Klotz: Hwtb. der lat. Sprache (1963) 803. - 2 Arist.

Rhet. H,12 1398 b 21 ff. - 3 Diderot Encycl. unter : <plausible, plausibilit6>.

- 4 K. Oehler: Der Consensus omnium als Kriterium der

Wahrheit in der antiken Philos. und der Patristik., in:

Antike und Abendland 10 (1961) 105; P. v. Moos: Introduction ä une

histoire de l'endoxon, in: Ch. Plantin: Lieux communs, topoi,

stereotypes (Paris 1993) 5. - 5 Brockhaus-Wahrig: Dt.

Wtb., Bd. 5 (1983) 153. - 60. Primavesi: Die aristotelische Topik (1996)

24. - 7 Aristoteles, Analytica priora II, 27, 70 a 3. - 8 Arist

Top. I, 1, 100b 21-23. -9 v. Moos [4] 9. -10 P. v. Moos:

Die angesehene Meinung. Stud. zum endoxon im MA II, in: Th. Schirren, G.

Ueding (Hg.): Topik und Rhet. (2000) 148. - 11 Oehler [4]

106. - 12v. Moos [4] 9. - 13 Arist. Rhet. I, 1355 a 4-7.

- 14J. Sprute: Die Enthymemtheorie der aristotelischen Rhet. (1982) 66.

-15 ebd. 75f. -16 Arist. Rhet. I, 1357a 27ff. und II, 1402b 15.

- 17Aristoteles, Analytica priora II, 27 70a 7-9. -18

W. Veit: Toposforschung, in: M.L. Bämer (Hg.): Toposforschung (1973)

183. - 19 H.F. Plett: Rhet. der Gemeinplätze, in: Schirren [10]

225ff. - 20 Curtius 79. - 21 Quint. V, 10, 8. - 22 ebd.

V, 10, 12. - 23 ebd. V, 10, 16. - 24 vgl. Sprute [14] 113f. -25 William

of Sherwood, Introductiones, hg. u. übers. v. H. Brands u. C. Kann

(1994) 88. - 26 Agricola 20; vgl. E. Eggs: Art. <Logik>,

in HWRh 5, Sp. 414ff. - 27Agricola 87ff. - 28 ebd. 209. - 29 Vico Stud.

III, 26f., 75. - 30Th. Viehweg: Topik und Jurisprudenz (51974) 97,

105, 109. - 31 Perelman, 41. - 32 ebd. 154.

Literaturhinweise:

C. Prantl: Gesch. der Logik im Abendlande, Bd. I-IV (1855-70,

ND 1997). - A. Faust: Die Dialektik R. Agricolas. Ein Beitr. zur Charakteristik

des dt. Humanismus, in: AGPh 34 (1922) 118-

135. - E. Kapp: Der Ursprung der Logik bei den Griechen

(1965). - W.A. de Pater: Les Topiques d'Aristote et la dialectique platonicienne

(Fribourg 1965). - L. Fischer: Curtius, die

Topik und der Argumenter, in: Sprache im technischen

Zeitalter 42 (1972) 114-143. - W. Bayer: P. und juristische Argumentation

(1975). -N. Horn: Topik in der rechtstheoretischen Diskussion,

in: D. Breuer, H. Schanze (Hg.): Topik (1981) 57-64.

A. Steudel-Günther

[Querweise] -> Argumentation -> Beweis -> Endoxa -> Enthymem

-> Glaubwürdigkeit -> Indiz Logik -> Publikum -› Topik -> Wahrheit,

Wahrscheinlichkeit

Auswertung des Wortgebrauchs "plausib" im HWR

- Kommentar-HWR1: "Plausibilität ist das Kennzeichen von etwas, das einleuchtet, verständlich oder begreifbar, glaubhaft und wahrscheinlich ist." Das ist eine treffliche Beschreibung, die den Gebrauch gut wiedergibt, wie auch meine empirische Pilotstudie belegt. Aber bei genauer Betrachtung werden hier einige Begriffsschiebebahnhöfe eingerichtet. Es wird an dieser Stelle beschrieben, umschrieben, charakterisiert, aber nicht erklärt und begründet.

- Kommentar-HWR2: "Plausible Urteile sind relative Urteile, deren Relativität sich in drei Merkmalen zeigt: Sie sind intersubjektiv, probabilistisch und überholbar."

- Kommentar-HWR3: Berichtet die ursprüngliche lateinische Bedeutung von plaudere.

- Kommentar-HWR4: Berichtet die ursprüngliche lateinische Bedeutung von plausibilis.

- Kommentar-HWR5: Plausibilität sei stets mit dem gemeinsamen Urteil des jeweiligen Auditoriums verbunden

- Kommentar-HWR6: Ähnlichkeitskriterium: "Ein Argument ist für ein Auditorium plausibel, wenn dasselbe Auditorium in einem ähnlichen Fall dem Argument bereits zugestimmt hat."

- Kommentar-HWR7:

- Kommentar-HWR8:

- Kommentar-HWR9:

- Kommentar-HWR10:

- Kommentar-HWR11:

- Kommentar-HWR12:

- Kommentar-HWR13:

- Kommentar-HWR14:

- Kommentar-HWR15:

- Kommentar-HWR16:

- Kommentar-HWR17:

- Kommentar-HWR18:

- Kommentar-HWR19:

- Kommentar-HWR20:

- Kommentar-HWR21:

- Kommentar-HWR22:

Literaturwissenschaft

"Der Ausdruck ‚plausibel‘ wird nicht allein

in mündlicher Fachkommunikation, sondern auch in literaturwissenschaftlichen

Meta-Texten zur Beurteilung von Interpretationen verwendet, vor allem in

Rezensionen, Forschungsberichten undim Fußnotenapparat literarhistorischer

Beiträge. Wenn man die Häufigkeit zugrundelegt, mit der der Ausdruck‚plausibel‘in

diesen Texten eingesetzt wird,und davon ausgehend folgert, dass das ihm

entsprechende Kriterium zur Einschätzung von Interpretationen ebenso

weit verbreitet ist, dann liegt es naheanzunehmen, dass das Prädikat‚plausibel‘die

Bedingung der breiten Akzeptanzim Fach erfüllen kann, die etwa für

‚wahr‘oder ‚rational‘ ebenso wenig gegeben ist wie für ‚anregend‘oder

‚interessant‘. Jedoch finden sich in der literaturwissenschaftlichen Forschung

kaum Klärungen des Ausdrucks und des Kriteriums,7 wofür es mindestens

zwei Erklärungen gibt: Es könnte sein, dass der Begriff ‚Plausibilität‘zu

den praxeologisch beschreibbaren Selbstverständlichkeiten desFaches

gehört, über die ein stillschweigender Konsens besteht. ‚Plausibel‘als

Attribut einer Interpretation hätte dann vielleicht den Status von‚genau‘als

Attribut des professionellen Lesens: Was es heißt, dass man als Literaturwissenschaftler‚genau

lesen‘solle, wird in erster Linie durch Einübung vermittelt, Einführungen

ins Fach aber enthalten kaum explizite Anleitungen zum genauen Lesen. In

eben diesem Sinne könnte man den Ausdruck 'plausibel‘

auffassen: als ein gewissermaßen mit Praxiswissen aufgeladenes Attribut,

dessen korrekte Ver[>486]wendung Literaturwissenschaftler im Laufe ihrer

disziplinären Sozialisation erlernt haben und das sie mehr oder weniger

gleich, auf jeden Fall aber ähnlich bestimmen würden, wenn sie

denn jemand dazu aufforderte. Es könnte aber auchsein, dass die Verwendung

desselben Ausdrucks bestehende Differenzen ver-deckt und Literaturwissenschaftler

unter einer‚plausiblen Interpretation‘ tatsächlich sehr Unterschiedliches

verstehen. Der Ausdruck ‚plausibel‘ hätte

dann vorallem den positiven Effekt, Begründungsdebatten zu ersparen,

und ein Konsensbestünde gegebenenfalls allein in der Gewissheit, dass

als Kriterium zur Beurteilung von Interpretationstexten ein weniger rigides

oder weniger voraussetzungsvolles Konzept benötigt werde als Wahrheit.8"

Quelle: Winko, Simone. „Zur Plausibilität

als Beurteilungskriterium literaturwissenschaftlicher

Interpretationen.“ In: Theorien, Methoden und Praktiken

des Interpretierens, von Andrea Albrecht, Lutz Dannenberg, Olav Krämer

und Carlos Spoerhase. Berlin/Boston: De Gruyter, 2015, 483-512.

- Kommentar:

Zieglgänsberger, Sabina (2020) Die Welt plausibel erzählen: Metamorphose und Entwicklung im literarischen Werk Christoph Ransmayrs (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Band 104). Lang.

"Im literarischen Werk Christoph Ransmayrs ist die Metamorphose als Motiv, Formstruktur und Metapher durchgehend präsent. Sie ist der rote Faden, der sich durch das Oeuvre zieht, und alle Texte in ihrer gemeinsamen Aussage im Kern zusammenhält. Die Verwandlung als zentrale Bildfigur in den Texten, die alle damit verbundenen Themenbereiche eint und so ein in sich geschlossenes Gesamtbild der fiktionalen Wirklichkeit entwirft, ist nicht nur aufgrund ihrer bereits in Mythos und Mythologie angelegten Implikationsmöglichkeiten für Ransmayr attraktiv, sondern auch aufgrund ihrer Offenheit zur Naturwissenschaft. Insbesondere Ransmayrs Orientierung an szientifischen Inhalten und Sprachmodi spiegelt die in seiner Poetik geforderte Ausrichtung auf eine literarische Abbildung der Wirklichkeit, die stets der Plausibilität verpflichtet sein soll."

- Kommentar:

Brecht Notizbücher Einführung in die Edition

Quelle: https://www.brecht-notizbuecher.de/content/uploads/einfuehrung-in-die-nba.pdf

Zusammenfassung:

[1] S. 30: Dokumentenfolgen und Entstehungsgeschichten sind selten exakt, manchmal mehr oder weniger plausibel und oft auch gar nicht zu (re)konstruieren; vieles gehört neben- und nacheinander zu mehreren Komplexen und Projekten, deren sich überlappende, verzahnende oder ausfransende Grenzen oft unklar sind; anderes ist ›freischwebendes‹ Einzelstück, das hier und dort oder auch nirgends einzuordnen ist;62

[2] S. 39: "Was die Wissenschaftlichkeit einer Ausgabe betrifft, so ist ihre allgemeine Form wohl unbestritten. Wie aber ihre jeweilige Angemessenheit an ihren Gegenstand aussehen soll, ist keineswegs von vornherein klar, und eine Ausgabe, an der man sich orientieren könnte, liegt nicht vor. Die Sache muß erst in ihrer Eigenart verstanden sein, bevor eine sachgerechte Ausgabe konzipiert werden kann. Betrachten wir also die Notizbücher Brechts, bevor wir daraus die konkreten Editionskriterien entwickeln. Zugleich werden dadurch die vorangestellten Grundsätze plausibler werden."

[3] S.46: Die Chronologie ist hier das plausibelste, informativste und am ehesten realisierbare Ordnungskriterium.

[4] S.48: Hier muß, solange ein Autor nicht nachgewiesen ist, offenbleiben, ob es sich um zitierten Fremd- oder ironisierenden Eigentext handelt. Schließlich das weite Feld der Plagiate, Parodien und Bearbeitungen wie (9) die Gassenhauer-Persiflage in NB 24, 60r-61r, deren Vorlage nur mit wechselnder Plausibilität auszumachen ist und deren ›Brecht-Anteil‹ schwankt. So stammt die Zeile verlassen verlassen zu 100 % aus dem Kärntner Lied op. 4 von Thomas Koschat; der Kontext macht sie aber auch zu einem (virtuellen) Brecht-›Text‹, selbst wenn die Art der intendierten Bearbeitung am Wortlaut überhaupt noch nicht deutlich wird.

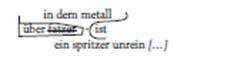

[5] S. 51: Das betrifft zunächst ihre äußere Grenze. Wo beginnt und wo endet eine Eintragung? Man betrachte (12) NB 24, 21r.1-3:

Auf der Seite stand zunächst nur ein Wort und ein Punkt mit Tinte: »fatzer .«. Die vorangehende Seite 20r wurde mit gleicher Tinte im gleichen Schriftduktus beschrieben; durchaus plausibel, daß Wort und Punkt (wohl ein Ansatz für ein weiteres Wort), als sie eingetragen wurden, zu diesen Fatzer-Notaten gehörten. Das Wort wurde aber später mit Bleistift gestrichen, als der Rest von Bl. 21r beschrieben wurde ? vielleicht ein Hinweis, daß diese ›Aphorismen‹ zum Zeitpunkt ihrer Eintragung gerade nicht zum Fatzer-Projekt gehören sollten. In einem dritten Schritt dann wurden vor »fatzer« mit Bleistift ein »über« eingefügt und die beiden Worte eingerahmt.

[6] S.52: Das mag weniger plausibel erscheinen, auch weil Brecht schon in der Grundschicht der Eintragung, anscheinend schon für eine spätere Ergänzung, eine Leerzeile ließ. Auszuschließen ist es nicht und macht die Struktur des Textes uneinholbar doppeldeutig

[7] S.55: Sie können nicht als definite und definierbare Texte wiedergegeben werden, sondern nur als für jede Seite, jeden Schreibzusammenhang, jeden Satz, jedes Wort, jedes Zeichen in verschiedenen Graden plausible Befunde.

[8] S.63: Das Voranstellen des Titels (?) »Vorspiel« (neben »Amudsen« das einzige großgeschriebene Wort der Seite; eine der vielen Informationen, die bei ›Normalisierung‹ der Rechtschreibung verloren gehen ? ebenso wie Brechts ungenaue Kenntnis des Namens ›Amundsen‹) mag noch plausibel und vertretbar sein. Das Nicht-Ernstnehmen des horizontalen Striches, der den »Schnitt« graphisch vormacht, ist ein grober, aber schlichter (korrigierbarer) Fehler,

[9] S.68: (39) Ein weiterer Fall, wo erst die Kommentarrecherche auf die plausibelste Lesart führt, ist der in vieler Hinsicht extraordinäre und einen langen Atem verlangende Satz zur ›Zertrümmerung der Person‹ in NB 25, 79r-80r:

[10] S.69: ... Die Situation (Verkauf) und die Wortwahl (›einbringen‹)

scheinen die Verwandtschaft der beiden Stellen zu belegen, womit dann die

Wendung an eine Frau statt einen Herrn plausibler wird. Im Grunde aber

ist hier vieles offen: Autorschaft, Textstatus, Textzugehörigkeit

und (damit) Entzifferung.

[11] S.70: (42) Und nicht nur Werk und Biographie Brechts. Daß

es in NB 24, 79v nicht z. B. »Geselschaft der feinde Neue Graußler

¾«, sondern »Geselschaft der freunde Neue Graupen 3/4«

heißt, wird erst plausibel, wenn man weiß, daß in der

Neuen Graupenstraße 3-4 in Breslau der Sitz der Gesellschaft der

Freunde war, also der Society of Friends oder auch Quäker. Erst das

Breslauer Adreßbuch erschließt Brechts Notizbuch. Pointiert

gesagt: Jeder einzelne Buchstabe in einem beliebigen Brecht-Dokument wird

erst vor dem Hintergrund aller

Buchstaben überhaupt lesbar.

[12] S.71: ... früheren Archivzählungen (»Notizbuch 18« / »alte Notizbücher -H-«),99 Brechtschen Zählungen (»1«-»9« / »Heft 1«-»Heft 2«), erster Textzeile (Notizbuch ›auch bei hegel …‹), materialen Gegebenheiten (CELKA-Block 5 / Efalin-Heft 3), vermutetem Verwendungszeitraum (Notizbuch 1927-29) etc. wären allesamt weniger plausibel und praktikabel.

[13] S.85: Dennoch werden diese für deutsche Handschrift charakteristischen Graphen den heutigen Lese- und Satzgepflogenheiten lateinischer Druckschrift und der jeweiligen semantischsyntaktischen Plausibilität im Kontext angepaßt

[14] S.90: ... Wo zur vorgeschlagenen Entzifferung alternative Lesarten möglich sind und einen annähernd gleich plausiblen Sinn ergeben, werden sie hier angeführt.

[15] S.93: ... Sie müssen vielmehr markiert und damit nachvollziehbar und kontrollierbar gemacht werden. Zudem können sie für Einordnung und Verständnis einer Notiz wichtige Hinweise liefern: Deutungsvorschläge, die der Leser in seiner Weiterarbeit am Text sieben, aufgreifen, ergänzen oder verwerfen mag, wie es ihm plausibel erscheint.

[16] S.94: ... Darüber sind [>94] immer nur und bestenfalls

Plausibilitäts- und Wahrscheinlichkeitsurteile, nie

Gewißheiten zu erreichen.

[17 S.? ] "- In Brechts Handschrift sind einzelne Buchstaben oft nicht

identifizierbar und nur durch das Wortbild (die ›Gestalt‹) und den vermuteten

Sinn des Kontexts wahrscheinlich oder plausibel

zu machen"

Quelle: http://textkritik.de/brecht/index.htm

Kommentar

Die Illusionen der Paranoiker

Die Moderne und das Krimigenre sind eng miteinander verknüpft. In Luc Boltanskis Studie „Rätsel und Komplotte“ ist davon aber wenig zu spüren

Von Walter Delabar

"Das lässt sich an Boltanskis Studie recht genau sehen: Deren Schräglage ergibt sich nämlich daraus, dass Boltanski für den Krimi-Teil ein denkwürdiges Verständnis von moderner Gesellschaft präsentiert, während er für den Thriller das Paradigma Paranoia vor allem von einer wissenschaftlichen, speziell soziologischen Wahrnehmung und Beschreibung von Gesellschaft abzugrenzen versucht. Dabei werden dann angemessene und nicht-angemessene Wahrnehmungen unterschieden, allerdings nicht entwickelt am Erfolg der Wahrnehmung, sondern an deren Plausibilität. Das aber reicht als Unterscheidungskriterium nicht aus, solange dahinter die Vorstellung regiert, eine angemessene Wahrnehmung müsse sich nicht mit den sprachlichen Zeichen und Bedeutungen abgeben. Boltanski glaubt nämlich in der Tat, dass sich nur für den Paranoiker „die Welt“ „als ein Komplex aus Zeichen“ darstellt, „die dekodiert werden müssen“, während die wissenschaftliche, mithin die soziologische Wahrnehmung sich an der Realität selbst abarbeitet. Das klingt existenzialistisch motiviert – zeichentheoretisch jedoch ist das Anlass immerhin für grundsätzliche Fragezeichen hinter Boltanskis Prämissen. Denn welche Welt bestünde nicht aus Zeichen, die erfolgreich interpretiert werden müssen, damit Handeln möglich ist? "

Quelle (Abruf 15.01.22): https://literaturkritik.de/id/19305

,Strong readings‘, Paranoia und Kittlers Habilitationsverfahren Prolegomena

einer Fallstudie

Von Claudia LiebrandRSS-Newsfeed neuer Artikel von Claudia Liebrand

"Natürlich ist Kaisers Einschätzung zuzustimmen. Kittlers

Lektüren der Kanontexte, die er in den „Aufschreibesystemen“ behandelt,

sind luzide, sophisticated, von brillanter Intelligenz, tun den Texten

aber, wenn auch nicht immer, so doch nicht nur gelegentlich – wie sagt

Kaiser – in „ihrer immanenten Komposition“ Unrecht. Wie man Kittlers Lektüren

einschätzt, hängt ab von den Kriterien, mit denen man interpretative

Zugriffe evaluiert – ins Spiel gebracht sei eine Kriterienliste, wie sie

kürzlich formuliert worden ist: „Wahrheit, Plausibilität,

Wahrscheinlichkeit, Interessantheit, Wichtigkeit, Fruchtbarkeit, Neuheit,

Kohärenz, Maximierung ästhetischer Bildung oder ästhetischer

Wertschätzung, Anschlussfähigkeit an Theorien und Forschungsgeschichte

oder für zukünftige Interpretationen“[18].

Was Kittlers in unserem Sinne paranoische, ‚starke Lektüre‘ für

sich in Anschlag bringen kann, wäre – geht man von dieser Kriterienliste

aus – Interessantheit, Fruchtbarkeit, Neuheit, Grundlegung einer technikzentrierten

Medientheorie (im Anschluss an Virilio und McLuhan, denen Kittler sehr

viel verdankt, auch wenn er das nicht immer hinreichend deutlich herausstellt),

Grundlegung einer materialen Geschichtsphilosophie, sicher auch Anschlussmöglichkeiten

für weitere Auseinandersetzungen mit den in den Blick genommenen Texten.

Auch Kriterien wie Kohärenz und Plausibilität

lassen sich dem Kittler’schen Zugriff nicht absprechen: Kohärenz

und Plausibilität werden allerdings auch

erzielt durch tendenziöse, punktuelle Behandlung des Textmaterials.

"

Quelle (Abruf 15.01.22): https://literaturkritik.de/id/17782

Sprachwissenschaft

Hier gibt es Überschneidungen zur Literatur-, aber auch anderen Fachwissenschaften

Japanisch

(Eigenbez. Nihongo) Die Herkunft des J. ist umstritten, obwohl typolog. Ähnlichkeiten auf eine Verwandtschaft mit dem ? Koreanischen hinweisen. Durch neuere Forschungen haben Hypothesen einer gemischten Herkunft aus altaischen und austrones. Quellen mit zusätzl. dravid. Einflüssen an Plausibilität gewonnen. Das Sprachgebiet umfaßt den ganzen j. Archipel mit 124 Mio. Sprechern (1992) und vereinzelte Sprachinseln von Migranten in Hawaii und den Amerikas; Karte

[Lexikon Sprache: Japanisch. Metzler Lexikon Sprache, S. 4462

(vgl. MLSpr, S. 322) (c) J.B. Metzler Verlag http://www.digitale-bibliothek.de/band34.htm]

Diskursanalyse

Strauss, Lina (2018) Eine Diskursanalyse. Berlin: Metzler (Springer Nature)

Suchwort „plausib“ viele Treffer.

Textanalyse

Felder, Ekkehard (2009, Hrsg.) Sprache. Berlin: Springer.

Suchwort „plausib“ 22 Fundstellen

Suchwort „Plausibilität“ 10 Fundstellen

Suchwort Plausibilitätskriterien 1 Fundstelle, S. 36

S.22: „Der Beitrag verfolgt in erster Linie ein methodisches Interesse, das heißt, es soll ein Beschreibungsinstrumentarium für die Analyse von Texten (vgl.umfassend dazu Brinker/Antos/Heinemann/Sager (Hg.) 2000/2001, insbesondere Scherner 2000 und Rolf 2000 sowie Hausendorf/ Kesselheim 2008 und Janich 2008) in Mediendiskursen in Ansätzen skizziert und an Einzelbeispielen plausibilisiert werden.“

S. 24: „Ausdrucksseitig manifestieren sich die Spuren des Denkens auf

folgenden linguistisch beschreibbaren Ebenen: Lexeme,17 Syntagmen18 bzw.Kollokationen19

bzw. idiomatische Wendungen20 oder Phraseologismen21, Sätze und

Texte (inkl. Bilder, siehe dazu Stöckl 2004, Sachs-Hombach 2006).

Aus diesemmateriell

Sichtbaren werdenRückschlüsse auf Inhaltsseitiges gezogen

bzw. Hypothesen gebildet, deren Plausibilität über ihre Durchschlagkraft

entscheiden.“

S.36: „… Die Plausibilitätskriterien freilich werden häufig nur impliziert und nicht explizit ausgeführt. …“

S. 38f: „In diesem Kontext muss noch die Problematik von Einzelsatzanalysen

angesprochen werden (wie sie hier soeben nur ansatzweise angedeutet wurde).

Sie dienen der Plausibilisierung der Untersuchungsmethoden und der

Verdeutlichung ihrer Relevanz. Sie beanspruchen, Perspektiven und Tendenzen

in einzelnen Aussagen transparent zu machen. Es geht damit aber nicht

die Behauptung einher, der ganze Mediendiskurs habe diese Einfärbung

erfahren.

Diemeisten perspektivierten oder tendenziösen Darstellungen werden

im Gesamtdiskurs relativiert, nicht aber unbedingt in den von uns präferierten

Einzelmedien, die wir zu rezipieren gewohnt sind. Entscheidend sind

dabei 28Drei Kategorien sind in unserem Zusammenhang besonders einschlägig:

Nomen Acti (von

einem Verb abgeleitetes Substantiv, das das Ergebnis eines Geschehens

bezeichnet – Bruch zu brechen); Nomen Actionis (von einem Verb abgeleitetes

Substantiv, das ein Geschehen bezeichnet – Schlaf zu schlafen); Nomen Agentis

(von einemVerb abgeleitetes Substantiv, das das handelnde Subjekt/Agens

eines Geschehens bezeichnet – Läufer zu laufen).

S. 39 Sprache – das Tor zurWelt - die Wissensrahmen, die durch vielfältigen

sprachlichen Input beeinflusst werden. Schließlich sind im Wissensrahmen

sowohl über den Kotext (also den rein textimmanenten Kontext) als

auch über den Kontext (auch außertextueller

Kontext in Form von Weltwissen) die nicht explizierten und referierten

Leerstellen (Slots) der Ereigniskonzeptualisierung zu füllen.

Je nach „Füllung“

findet die Konzeptualisierung spezifisch perspektiviert statt. Einschlägig

wird

das Verfahren dann, wenn sich diskursv handlungsleitende Konzepte eruieren

lassen.Diese können selbstredend nicht über Einzelsatzanalysen

ermittelt

werden.“

S. 42: „Solche Phänomene findet man häufig in Diskursen: Es

gibt Formulierungen,

die – aus welchen Gründen auch immer – sich der wörtlichen

oder

paraphrasierenden Wiederaufnahme erfreuen und mitunter von ersten Adhoc-

Bildungen über Habitualisierung und Konventionalisierung zum stereotypenMuster

avancieren können.Auch dem Sprachanalytiker fehlen mitunter

plausible Erklärungen, warum bestimmten Verbindungen eine solch

hochfrequente

Karriere beschieden ist, andereWendungen (denen man ein ähnliches

Potential zuschreibt) eine solche Verwendungsfreude jedoch nicht erfahren.

Die soziale Stellung und die Macht des Akteurs, hier des Bundeskanzlers

der

Bundesrepublik Deutschland, ist selbstredend ein wichtiger Faktor,mitnichten

aber ein hinreichender.“

Quante, M. & Schweikhard, David. P. (2016, Hrsg.) Marx-Handbuch.

Leben, Werk, Wirkung. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Suchwort „plausib“ viele Treffer:

S. 17: „… Die Vermutung, Lassalle hätte innerhalb der Arbeiterbewegung

zu einem ernsthaften Konkurrenten für Marx werden können, hat

angesichts seiner Popularität einige Plausibilität (vgl. Berlin

1996, 152 ff.).“

S. 38: „Danach widmet sich Marx einer These Bauers, die er für

inkonsistent hält. Marx zufolge ist es möglich, dass Juden im

politischen Staat emanzipiert werden können und also Menschenrechte

bekommen. Bauer bestreitet diese Möglichkeit. Das ist laut Marx aber

offensichtlich unplausibel (I, 2, 155–162 / 1, 361–370): Marx geht

viele Rechtstexte durch, anhand derer die Bauer-These als deutlich zu erkennender

Unsinn entlarvt wird.“

Literatur (Auswahl)

Links (Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie

Argument

In der Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie hat Argument keinen eigenen Eintrag, nur logisches Argument als Platzhalter für beliebige Objekte. Im Artikel Argumentation wird Argument als ein Schritt in einer Argumentation bezeichnet:

"Argumentation, Bezeichnung für eine Rede mit dem Ziel, die Zustimmung oder den Widerspruch wirklicher oder fiktiver Gesprächspartner zu einer i Aussage oder Norm (>für< bzw. >gegen< deren Wahrheit bzw. Gültigkeit (iGeltung) dann argumentiert wird) durch den schrittweisen und lückenlosen Rückgang auf bereits ge[>]meinsam anerkannte Aussagen bzw. Normen zu erreichen. Jede im Verlauf einer solchen Rede erreichte Zustimmung zu einer weiteren Aussage oder Norm (über die Ausgangssätze hinaus) kennzeichnet einen Schritt der A.; die einzelnen Schritte heißen die für (bzw. gegen) die zur Diskussion gestellte Aussage bzw. Norm vorgebrachten [EPWt1] >Argumente<. Geht in einer A. jedem [EPWt2] Argument genau ein anderes unmittelbar voraus und macht jedes [EPWt3] Argument vom Ergebnis des ihm unmittelbar vorhergehenden Gebrauch, so liegt eine >A.skette< vor. Kann niemand, der den Ausgangssätzen (Aussagen oder Normen) einer A. zugestimmt hat, irgendeinem ihrer Schritte die Zustimmung verweigern, ohne mindestens einer von ihm schon akzeptierten Aussage oder Norm zu widersprechen, so heißt die betreffende A. >schlüssig<. Eine schlüssige A. für eine Aussage bzw. Norm heißt eine t>Begründung< derselben, im Falle der Aussagen auch ein t>Beweis<.

A.en sind Gegenstand der tArgumentationstheorie, die in der Antike und erneut in der tRenaissance und im tHumanismus zur tRhetorik gerechnet wurde und deren Probleme insbes. bei Aristoteles in der tTopik eingehende Behandlung finden. Während schon hier die Analyse >sophistischer< (tSophistik) Scheinargumentationen breiteren Raum einnimmt, wird die A.slehre in der Spätscholastik noch einmal ausdrücklich als Theorie der richtigen oder schlüssigen A. verstanden und als solche in Lehrbüchern der Logik dargestellt. Erst die parlamentarische Rhetorik des 18. und 19. Jhs. läßt die Disziplin der Rhetorik von einer A.slehre zu einer Sammlung von Anweisungen zur erfolgreichen überredung des Hörers oder Lesers durch den Sprecher oder Autor auch oder gerade entgegen widerstreitenden schlüssigen überlegungen und damit zur >bloßen Rhetorik< im heutigen schlechten Sinne degenerieren. Dieser Sinn wird, in der Absicht auf praktische Anwendungen oder zumindest auf die Analyse faktisch häufiger Diskussionssituationen, auch in der >neuen Rhetorik< mit ihrem starken Interesse an der juristischen A. weitgehend beibehalten. Auf theoretischer Ebene sind von hier ausgehend sowohl Regeln des Obergangs von akzeptierten Aussagen bzw. Normen zu unter ihrer Voraussetzung ebenfalls akzeptablen weiteren Aussagen bzw. Normen (S. Toulmin) als auch die Bedingungen vernünftiger >Beratung, in der per definitionem Argumente die Entscheidungsbasis bilden (J. Habermas, P. Lorenzen, O. Schwemmer), untersucht worden."

__

Grund

Grund (engI. reason), philosophischer Terminus. In seiner systematisch wesentlichen Hauptbedeutung bezieht sich die Rede vom G. auf iAussagen im engeren Sinne (Tatsachenbehauptungen) und auf praktische Orientierungen (z.B. Zweckangaben, Handlungsregeln), und zwar dann, wenn sie in iArgumentationen zur iBegründung bzw. iRechtfertigung anderer Aussagen oder Vorschläge angeführt werden. Dabei können sowohl Aussagen als G.e für Handlungsvorschläge als auch praktische Orientierungen als G.e für Aussagen auftreten. Die erste Möglichkeit besteht etwa dann, wenn ein bedingter Handlungsvorschlag, in einer bestimmten Situation Bestimmtes zu tun, oder eine bedingte Zwecksetzung, in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Situationsmerkmal herbeizuführen oder zu erhalten, bereits vereinbart sind. In diesem Falle läßt sich nämlich eine Aussage über die vorliegende Situation, die das Eintreten der in der vereinbarten Handlungsregel bzw. Zwecksetzung genannten Bedingung impliziert, als G. dafür anführen, entsprechend der dann maßgebenden Aufforderung zu verfahren. So läßt sich z. B. die Feststellung, daß es regnet, als G. für die Mitnahme eines Regenschirms anführen, wenn die Handlungsregel, sich bei Regen mit einem Schirm (und nicht z. B. nur mit einem Mantel) zu schützen, unterstellt werden kann. Ein Beispiel für den zweiten Fall ist das Vorbringen methodischer Normen im Disput darüber, ob eine Aussage methodisch zulässig gewonnen wurde. - Allgemeiner wird gelegentlich die aus einer Reihe von G.en im genannten Sinne geordnet aufgebaute >Grundlage< eines Vorschlages oder einer Aussage (oder eines ganzen Systems solcher Orientierungen) als G. bezeichnet. Vor allem in der Philosophie wird der Ausdruck >G.< ferner eingeschränkt auf die ersten und allgemeinen Schritte im Rahmen eines methodischen Aufbaus der Wissenschaften bzw. auf grundlegende Einsichten in die Basis der gesamten Lebenspraxis verwendet. Synonyme Ausdrücke sind dann häufig >Prinzip<, >Wesen< (,Wesensgrund<).

In einem zweiten Sinne tritt der Terminus ,G.< synonym mit> Ursache< auf, so etwa, wenn man sagt, die Tatsache, daß es in Strömen regnet, sei der G. dafür, daß ein Ankömmling durchnäßt ist. Daß G.e im zuerst genannten Sinne von iUrsachen wohl unterschieden werden sollten, ist vor allem für die Wissenschaft vom Menschen und von der Gesellschaft von Bedeutung. Behavioristische Ausrichtungen (tBehaviorismus) dieser Wissenschaften gehen nämlich häufig darauf zurück, daß gründeorientiertes Handeln als ursachenbedingtes Verhalten (iVerhalten (sich verhalten)) mißverstanden wird. Die vielfältige Verwendung des Ausdrucks >G.< in der Sprache der Philosophie ist bereits in dem relativ breiten Bedeutungsspektrum der zugehörigen Aristotelischen Termini apX11 und alrfa (Met. Ll1.l012b32-2.1014a25) angelegt. Aristoteles bestimmt als G. (apX11) eines Dinges (iArche) alles, was die Grundlage für dessen Existenz, Entstehung oder Erkenntnis bildet. Entsprechend ist dann später von Seins-, Werdens- und Erkenntnisgründen bzw. von Real- und Erkenntnisgründen die Rede. Unter den apxaiwerden von Aristoteles als alrfat (später zumeist mit i,causae< oder j>Ursachen< übersetzt) ausgezeichnet: der >Stoff< (iHyle), aus dem ein Ding besteht (causa materialis), die ihm aufgeprägte i,Form< (causa formalis), die ein Phänomen >bewirkende Ursache< (causa efficiens) und der ,Zweck< bzw. das >Ziel< eines Dinges oder Vorganges (causa finalis). Die Aristotelische Lehre von den vier >Ursachen< ist einer der klassischen Gegenstände der abendländischen Metaphy[]sik geworden und hat insbes. in der scholastischen Philosophie und Theologie (iScholastik) zu weiteren subtilen Differenzierungen Anlaß gegeben. Bei G. W. Leibniz wird der Satz vom G. (iGrund, Satz vom) zu einem fundamentalen Prinzip der Philosophie.

__

Internetseite

Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)

__

Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Literaturwissenschaft, Kommunikationstheorie, Journalistik, Rhetorik

*

Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen Plausibilität.

Empirische Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Kommunikationswissenschaft, Journalistik, Rhetorik. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_SprLingKom.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität in Sprach- & Kommunikationswissenschaften__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

noch nicht end-korrigiert

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

07.08.21 Als eigene Seite angelegt.

01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.