(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=28.09.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 18.04.22

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität in der Philosophie_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Philosophie.

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen Plausibilität.

Empirische Studie zu Begriff und Verständnis

von Plausibilität.

Haupt- und Verteilerseite

Begriffsanalysen * Methodik

der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Zusammenfassung - Abstract - Summary

Viele PhilosophInnen gebrauchen "plausibel" / "Plausibilität, aber sie erklären und begründen nicht, was plausibel oder Plausibilität ausmacht, wie man zu der Beurteilung "plausibel / Plausibilität" gelangen kann (z.B. Hintze, Janich, Müller, Quine, Tetens). Im Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler (1904) gibt es keinen Eintrag "Plausibilität" und auch nicht in der modernen Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, 2.A., O-P. Auch nicht in Austeda, Franz (1962) Wörterbuch der Philosophie. Berlin: Humboldt; nicht in Schmid, Heinrich & Schischkoff, Georgi (1961) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart: Kröner und nicht in Hoffmeister, Johannes (1955) Wörterbuch der Philosophie. 2.A. Hamburg: Meiner. Anscheinend halten die PhilosophInnen plausibel für nicht einen erklärungs- und begründungsbedürftigen Grundbegriff. Ausführlich wird Plausibilität aber im Historischen Wörterbuch der Rhetorik besprochen, das andernorts präsentiert wird..

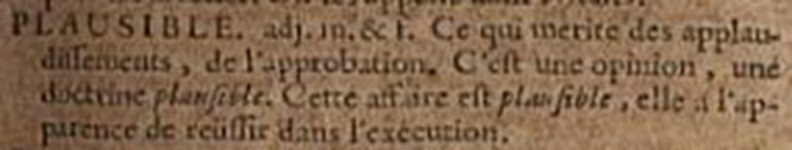

Begriffsgeschichtlich erscheint mir bemerkenswert, dass Berkeley bereits 1710 in seinem Treatise concerning the Principles of Human Knowledge den Ausdruck "plausible" zwei mal als quantitativen Begriff gebraucht, obwohl das Wort "plausible" erst um 1650 in Frankreich aufgebracht worden sein soll (eine franz. Quelle aus 1691 hier).

Zusammenfassung des Gebrauchs in der Philosophie der bislang erfassten AutorInnen:

- Berkeley 1710:

- Berkeley-1: Unmittelbare Sinnliche Erfahrungserkenntnis steht über der Plausibilität. Die Formulierung "wie plausibel dieselbben auch seien" zeigt bereits eine quantitative Auffassung 1710.

- Berkeley-2: Auch die zweite Fundstelle ist ein Beleg für die frühe quantitative Aufassung ("most plausible") der Plausibilität.

- Friedmann: Plausibilität wird nicht erklärt, sondern in allen 7 Gebrauchsbeispielen als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff gebraucht.

- Göhmann 2011: 16 Fundstellen. noch nicht ausgewertet.

- Grajner 2019: 142 Fundstellen, noch nicht ausgewertet.

- Eduard von Hartmann gegen Lange: Plausibilität wird gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet.

- Hegel Plausibel wird von Hegel in allen 4 Fällen nicht näher erläutert oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.

- [Heg1]: allgemein plausibel als allgemein bekannt und verständlich.

- [Heg2]: plausibel als verständlich.

- [Heg3]: "so plausibel" enthält eine gewisse Quantität. Der Tenor ist: etwas kann sehr plausibel erscheinen, ohne es wirklich zu sein.

- [Heg4]: Tenor: einen Übergang verständlich machen ist zu wenig, Plausibilität genügt hier nicht.

- Hintze 1998: Suchwort "plausib" vier Treffer. Der Begriff wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweise mittels Fußnote oder Anmerkung. Daraus ergibt sich plausibel ;-) dass der Begrif anscheinend nicht für erklärungs- und begründungsbedürftig gehalten wird.

- Janich 2001 Zusammenfassung Janich (2001, 2014): Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Janich plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff. (7 Fundstellen) und Neuauflage 2014 (8 Fundstellen):

- PJ2001-S.58: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.35.

- PJ2001-70: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Aber der Kontext legt nahe, dass Plausibilität als glaubwürdig betrachtet wird. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-50

- PJ2014-100: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Dem Kontext kann man entnehmen, dass Beispiele aus dem Alltag die Plausibilität fördern. Die Stelle fehlt in der 1. Auflage.

- PJ2001-S.104: Plausibel weil anschaulich? So auch im entsprechendenKommentarPJ2014-S.108.

- PJ2001-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.133

- PJ2001-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.162.

- PJ2001-S.186a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.206a.

- PJ2001-S.186b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? So auch im entsprechenden PJ2014-S.206b.

- Kutschera 1975. Zusammenfassung Kutschera 1975: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, auch nicht durch Querverweise, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis und damit wahrscheinlich als nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff betrachtet.

- Ku1975-S.35: Im Superlativ "plausibelsten" steckt ein quantitatives Kriterium.

- Ku1975-S.119 (Quine Zitat): Ein ziemlich dunkle Aussage "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz, und sei er auch noch so unbestimmt", wobei sowohl offen bleibt, was plausibel bedeuten soll als auch was "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz" bedeuten soll.

- Ku1975-S.305: Im "höchst plausibel" steckt ein quantitatives Kriterium.

- Ku1975-S.308: Im "mindestens" steckt ein quantitatives Kriterium.

- Zusammenfassung J.S. Mill: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, sondern so verwendet, als sei der Begriff jedermann klar und damit weder erklärungs- noch begründungspflichtig.

- Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine quantitativen Plausibilitätsbegriff.

- Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.

- Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht, hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..

- Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche, die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz) anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium. Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel) zu Grunde gelegt.

- Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..

- Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.

- Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS10: "ganz plausibel erscheint" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Die gute Herrschaft verpuffte ohne positive Wirkung auf das Volk. Damit bringt Mill ein Wirkungskriterium für Plausibilität ins Spiel.

- Zusammenfassung Müller: Aus den Beispielen OMS.S.3, OMS.S.4, OMS.S.7, OMS.S.8, OMS.S.9, OMS.S.11, OMS.S.14a, OMS.S.14b, OMS.S.20, OMS.S.22, OMS.S.23b ergibt sich, dass plausibel / Plausibilität nicht erklärt und das Plausibilitätsurteil nicht begründet wird, woraus man annehmen darf, dass das auch nicht für nötig erachtet wird. Eine quantitative Aufassung wird ersichtlich in: OMS.S.4, OMS.S.14b. Plausibles darf nicht widersprüchlich oder falsch sein und was mehr umfasst ist plausibler:

- OMS.S.2: Die Erklärung für unplausibel ergibt sich aus dem Kontext: Was heillos widersprüchlich ist, ist nicht plausibel.

- OMS.S.14b: Nicht ganz Unplausibel nicht erklärt. "Nicht ganz unplausibel" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Dem Zusammenhang nach: unplausibel weil falsch.

- OMS.S.20: Unplausibel wird nicht erklärt. Aus dem Zusammenhang: was viel umfasst ist eher plausibel.

- Zusammenfassung Quine: Plausibel wird in den drei Fundstellen weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Quine plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

- Kommentar-Rorty1993-S.243: Plausibilität wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung, sondern anscheinend als nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angenommen.

- Zusammenfassung-Schmidt. In dem grundlegenden und interessanten Werk habe ich drei Fundstellen für "Plausibilität" und "plausibel" gefunden. Der Begriff wird nicht erklärt und in seiner Bedeutung begründet. Aus der ersten Textsstelle S. 59 ergibt sich, dass es nach Schmidt eine unmittelbare und damit auch eine mittelbare (plausibel ;-)?) Plausibilität gibt. Die zweite Fundstelle ergibt: Plausibilität durch empirische Befunde des Lernens geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde. Auch der Dritten kann man dies entnehmen: Plausibilität durch empirische Befunde der Gestalttheorie geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde.

- Zusammenfassung-Simmel: Aus den drei Fundstellen geht hervor, dass Simmel Plausibilität bzw. eine "gewisse Plausibilität" nicht erklärt und begründet.

- Zusammenfassung SpohnMR: Die beiden Fundstellen belegen: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält SpohnMR plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

- Zusammenfassung Handbuch der Pragmatik 2: Suchwort "plausib" vier Treffer: 42, 60, 182, 280 und einen Sachregistereintrag (ungewöhnlich).

- HBP-2-S.42 Die erste Fundstelle S. 42 weist auf einen quantitativen Plausibilitätsbegriff hin.

- HBP-2-S.60: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

- HBP-2-S.182: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

- Kommentar-HBP-2-S.280 "Am plausibelsten" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

- Zusammenfassung Tetens (2006): Tetens verwendet den Plausibilitätsbegriff wenigstens 7 mal, aber er erklärt ihn nicht, ein interessanter Befund für ein philosophisches Argumentationsbuch. Anscheinend ist Plausibilität für Tetens ein allgemein verständlicher Grundbegriff, den man nicht erklären muss oder vielleicht auch gar nicht erklären kann.

- Zusammenfassung Wikipedia zu Albert: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Wikipedia (2005/2006, S. 14856) plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.

Lexika, Wörterbücher, Enzyklopädien

Eisler (1904) Wörterbuch der philosophischen Begriffe:

kein Eintrag "Plausibilität".

Mittelstraß () Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie,

2.A., O-P: kein Eintrag "Plausibilität".

Auch nicht in Austeda, Franz (1962) Wörterbuch der Philosophie.

Berlin: Humboldt: kein Eintrag "Plausibilität".

Schmid, Heinrich

& Schischkoff, Georgi (1961) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart:

Kröner: kein Eintrag "Plausibilität".

Hoffmeister,

Johannes (1955) Wörterbuch der Philosophie. 2.A. Hamburg: Meiner

kein Eintrag "Plausibilität".

Berkeley, George (1685-1753) Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (1710)

Vorbemerkung: Dafür, dass der Begriff erst um 1650 in Frankreich aufkam (>Quelle 1691), ist Bischof Berkeley mit seinem Werk 1710 mit dem Wort "plausibel" zeitlich sehr aktuell mit seinem Gebrauch. Eine erste deutsche Übersetzung von Berkeles Hauptwerk erschien erst 1869 durch Überweg. Um sicher zu gehen, dass es nicht um eine Übersetzungsbesonderheit handelt, habe ich noch einmal die Originalversion auf englisch eingesehen. Aber auch hier findet sich der Ausdruck: [B1e] "XL. But say what we can, some one perhaps may be apt to reply, he will still believe his Senses, and never suffer any Arguments, how plausible soever, to prevail over the Certainty of them. ....". Bei dieser Gelegenheit fand ich einen weiteren Gebrauch von plausibel, den das Suchergebnis der Digitalen Bibliothek nicht ausgewiesen hat: "XCV. The same absurd Principle, by mingling it self with the Articles of our Faith, hath occasioned no small Difficulties to Christians. For Example, about the Resurrection, how many Scruples and Objections have been raised by Socinians and others? [B2e] But do not the mostplausible of them depend on the supposition, that a Body is denominated the same, with regard not to the Form or that which is perceived by Sense, but the material Substance which remains the same under several Forms? Nachdem der Funstellenort "XCV" klar ausgewiesen war, war es dann leicht, auch in der deutschen Übersetzung die Stelle zu finden.

[B1] "XL. Vielleicht aber erwidert Jemand, was wir

auch immer sagen mögen, er wolle seinen Sinnen glauben und nicht zugeben,

dass Argumente irgend welcher Art, wie plausibel

dieselben auch seien, mehr gelten als die sinnliche Gewissheit. Dem sei

so, behauptet, so sehr ihr mögt, die Zuverlässigkeit der Sinne,

wir sind ganz damit einverstanden. Das, was ich sehe, höre und fühle,

existirt, d.h. es wird durch mich percipirt; daran zweifle ich ebenso wenig

wie an meinem eigenen Sein. Aber ich sehe nicht, wie das Zeugniss des Sinnes

als ein Beweis der Existenz eines Dinges angeführt werden kann, welches

nicht durch den Sinn percipirt wird. Wir wollen nicht, dass irgend Jemand

ein Zweifler werde und seinen Sinnen misstraue, wir gestehen denselben

im Gegentheil alle denkbare Kraft und Zuverlässigkeit zu; auch giebt

es keine Principien, welche dem Skepticismus mehr widerstritten als die

von uns dargelegten, wie hernach klar gezeigt werden wird.

[Berkeley: Abhandlungen über die Principien der menschlichen Erkenntnis.

DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 5032

(vgl. Berkeley-Erk., S. 41) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-Berkeley-1: Unmittelbare Sinnliche Erfahrungserkenntnis

steht über der Plausibilität. Die Formulierung "wie plausibel

dieselbben auch seien" zeigt bereits eine quantitative Auffassung 1710.

[B2] XCV. Das nämliche

ungereimte Princip hat, indem er sich mit den Artikeln unsers Glaubens

mischte, Christen nicht geringe Schwierigkeiten verursacht. Wie viele Zweifel

und Einwürfe sind nicht z.B. in Betreff der Wiederauferstehung von

Socinianern und Anderen erhoben worden! Aber hängen nicht die plausibelsten

derselben von der Voraussetzung ab, dass ein Körper der nämliche

genannt werde nicht in Betracht seiner Form oder dessen, was durch die

Sinne percipirt wird, sondern der materiellen Substanz, welche unter mancherlei

Formen die nämliche bleibe? Wird diese materielle Substanz hinweggenommen,

um deren Identität der ganze Streit sich dreht, und wird unter Körper

verstanden, was jede schlichte gewöhnliche Person unter diesem Worte

versteht, nämlich das unmittelbar Gesehene und Gefühlte, was

nur eine Verbindung von sinnlichen Eigenschaften ist, so reduciren sich

jene unbeantwortbaren Einwürfe auf nichts.

[Berkeley: Abhandlungen über die Principien der menschlichen Erkenntnis.

DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 5084

(vgl. Berkeley-Erk., S. 72) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-Berkeley-2: Auch die zweite Fundstelle

ist ein Beleg für die frühe quantitative Aufassung ("most plausible")

der Plausibilität.

Friedmann Anfangs- und Begründungsproblem der Erlanger Schule

Quelle: Friedmann, Johannes (1981) Kritik konstruktivistischer Vernunft. Zum Anfangs- und Begründungsproblem bei der Erlanger Schule. München: Fink.

Zusammenfassung Friedmann: Plausibilität wird nicht erklärt, sondern in allen 7 Gebrauchsbeispielen als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff gebraucht.

[1JF] S.18f: "In der gegenwärtigen (nichtkonstruktivistischen)

Wissenschaftstheorie finden sich jedoch kaum systematische Bemühungen

um zureichende Anfangsbegründungen, und in der Wissenschaftspraxis

werden Begründungsversuche konkreter einzelwissenschaftlicher Anfänge

allenfalls im Rahmen zielorientier-[>19]ter Nützlichkeitserwägungen

oder propädeutischer Plausibilitätsbetrachtungen

unternommen. Diese Lage der Dinge wird häufig auf die negative Beurteilung

der prinzipiellen Möglichkeiten zureichender Begründung zurückgeführt,

die vor allem durch POPPERs wissenschaftslogische (und partiell auf HUME

zurückgehende) Überlegungen bekannt geworden ist' ; in dem von

POPPERs sozialwissenschaftlich engagierten Mitstreiter ALBERT formulierten

„Münchhausen-Trilemma" hat diese Beurteilung ihren meistzitierten

Niederschlag gefunden."

KommentarJF18: Plausibilität wird nicht erklärt,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[2JF] S.30: "(ii) Oder man argumentiert schon vor Vollzug „erster" Schritte

für deren Eignung, namentlich, um Interessenten von der richtigen

Wahl zu überzeugen; es liegt auf der Hand, daß eine solche Argumentation

unter den erwähnten Prämissen allenfalls unsystematisch und im

Rahmen einer „ad-hominem-Plausibilität"

erfolgen wird."

KommentarJF30: Plausibilität wird nicht erklärt,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[3JF] S.78 FN2: "Eine plausible Möglichkeit

hängt mit den Opponentenregeln zusammen: eventuell wird die Frage

aufgetaucht sein, warum denn nicht auch die Opponentenregeln sukzessive

liberalisiert worden sind — und sei es nur, um die „lebenspraktische" Symmetrie

zwischen beiden Dialogpartnern wiederherzustellen. Der Grund hierfür

scheint nun schlicht der zu sein, daß andernfalls nicht einmal das

Nachgewiesene garantiert werden könnte: nämlich, daß die

konstruktiv logisch-wahren Formeln automatisch auch klassisch logisch-wahr

sind. Diese Einsicht hat aber offenbar wenig mit dem gesteckten Begründungsziel

gemein."

KommentarJF78: Plausibilität wird nicht erklärt,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[4JF] S.78f: "(1) Wie die betreffenden Definitionen demonstrieren, läßt

sich klassische Logik ebenfalls dialogisch rekonstruieren; damit steht

die Konkurrenz zunächst [>79]remis. Und es ist nicht günstig,

allgemeine Plausibilitätsbetrachtungen

wie etwa die von der „Natürlichkeit"' intuitionistischer Regeln anzustellen.

..."

KommentarJH78f: Plausibilität wird nicht erklrät,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[5JF] S.84: "Erst die Einbringung einer weiteren Hypothese leistet den

gesuchten Zusammenhang. HINST macht den plausiblen

Vorschlag, hierfür die konstniktive Adjunktionsbedingung zu verwenden:"

KommentarJH84: Plausibilität wird nicht erklärt,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[6JF] S.108f: "Nach Konstitution der sprachlichen Grundbausteine führte

ein nicht immer [>] plausibler Weg zur Etablierung

des illokutionären Behauptungsaktes und schuf so die Voraussetzung

für die Vermittlung konstruktivistischer Logik; durch bestimmte Verbindungsweisen

elementarer zu komplexen Aussagen konnten logische Konstanten konstruiert

werden, deren Verwendung über Regeln für dialogische Streitgespräche

um das Zutreffen behaupteter Aussagen festgelegt waren.

KommentarJH108f: Plausibilität wird nicht erklärt,

sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger

Grundbegriff gebraucht.

[7JF] S.144f: "Dies scheint nun in der Tat die einzig plausible Hypothese: denn wie anders könnte dem Erlanger Schulkind auf methodisch gesicherte Weise die Bedeutung von „wirkliches Bedürfnis" vermittelt werden als wieder dadurch, daß der Er-[>145]langer Lehrer (auf letztlich autoritäre Weise) exemplarisch bestimmt, was Beispiel und was Gegenbeispiel für den in Rede stehenden Prädikator sein soll. Damit lautet die Frage indes nicht länger:

- Ist B als ein wirkliches Bedürfnis zu werten?

- Ist B für die kompetenten Sprecher der ethischen Sprache S mit

den Einführungssituationen für den terminus technicus „wirkliches

Bedürfnis" kompatibel?"

Göhmann, Dirk (2011) DER UTILITARISMUS JOHN STUART MILLS Eine biographische Rekonstruktion der Theorie und Praxis des Utilitarismus bei Mill, Inaugural-Dissertation

16 Fundstellen:

Quelle: https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-24489/G%C3%B6hmann%2C%20Dirk%20-%20Der%20Utilitarismus%20John%20Stuart%20Mills.pdf

Grajner, Martin & Melchior, Guido (2019,

Hrsg.) Handbuch Erkenntnistheorie. Berlin: Metzler-Springer.

Suchwort „plausib“ 142 Treffer.

Suchwort "Plausibilitätskriterien" keine Treffer.

Eduard von Hartmann (1842-1906) gegen Lange [DigBib]

A17 S. 43 Z. 9 v. u. Es sind von verschiedenen Seiten gegen diese Argumentation mittelst Wahrscheinlichkeitsrechnung Bedenken erhoben worden, welche jedoch meistens einen zu grossen Mangel an Verständniss verrathen, als dass es lohnen könnte, sich mit denselben näher zu beschäftigen, und welche sämmtlich nicht auf denjenigen Punkt eingehen, welchen ich schon oben (S. 40 Anm.) als denjenigen bezeichnet habe, an welchem die concrete Anwendbarkeit des fraglichen Argumentationsverfahrens am leichtesten scheitern kann. Nur einen Gegner will ich hier erwähnen, theils weil seine falschen Einwände eine gewisse Plausibilität besitzen, theils weil er mich auf die Nothwendigkeit einer Ergänzung meiner Argumentation für schwer begreifende oder übelwollende Leser aufmerksam gemacht hat, welche ich als überflüssig dem Verständniss des Lesers selbst überlassen zu können geglaubt hatte. Albert Lange bestreitet in seiner »Geschichte des Materialismus« (2. Aufl. Bd. II, S. 280-283 u. 307-309) die Anwendbarkeit des ganzen Schlussverfahrens auf Probleme der Natur, insofern es sich um Rückschlüsse aus den Erscheinungen auf ihre Ursachen handelt und zwar aus dem Grunde, weil die Wirklichkeit, als ein Specialfall aus sehr vielen Möglichkeiten a priori stets als äusserst unwahrscheinlich erscheinen müsse, was aber ihrer Wirklichkeit keinen Abbruch thue, da der Wahrscheinlichkeitsbruch gar nichts als den Grad unsrer subjectiven Ungewissheit bedeute (S. 282 Z. 15-11 v. u., 283 Z. 3-6 v. o.). Er stützt diese Ablehnung darauf, dass die ganze Wahrscheinlichkeitslehre eine Abstraction von den wirkenden Ursachen sei, die wir eben nicht kennen, während uns gewisse allgemeine Bedingungen bekannt seien, die wir unserer Rechnung zu Grunde legen (282 Z. 11-7 v. u.). Wäre die letztere Behauptung richtig, so wäre gegen die vorangestellte Folgerung aus derselben nichts einzuwenden; in der That bedarf dieselbe aber einer bedeutenden Modification. Wären nämlich die mitwirkenden Ursachen, von denen man abstrahirt, schlechthin unbekannt in jeder Beziehung, so würde von der Aufstellung einer Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nicht die Rede sein können; die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird vielmehr erst möglich unter der Voraussetzung, dass die mitwirkenden Ursachen, von denen abstrahirt wird, zufällige Ursachen seien. Unter zufälligen Ursachen im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind aber solche zu verstehen, welche zu dem Zustandekommen der fraglichen Erscheinung nicht in dieser Gestalt unerlässlich sind, daher auch nicht constant bei demselben angetroffen werden, sondern derartig wechseln, dass ihr Einfluss sich in um so höherem Grade compensirt, je öfter der Vorgang sich wiederholt. Der Ansatz, den die Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, beruht auf der Voraussetzung einer vollständigen Compensation der zufälligen mitwirkenden Ursachen in unendlich vielen Wiederholungen. Solche zufällige Ursachen sind z.B. in der unorganischen Natur die Ursachen, welche das Fallen des Würfels auf diese oder jene Seite bedingen, in der organischen Natur diejenigen, welche die monströsen und gehemmten Bildungsgänge veranlassen.

Nur indem Lange diese Grundvoraussetzung der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausser Acht lässt, kann er die Zulässigkeit eines Rückschlusses von wahrgenommenen Wirkungen auf die Beschaffenheit der Ursachen leugnen. Wenn ich z.B. an ein rouge et noir- Spiel herantrete, in welchem ich 20 Mal hintereinander rouge fallen sehe, so ist freilich kein Zweifel, dass dieses Ereigniss durch blosse Combination zufälliger Ursachen hervorgerufen sein kann; aber so wenig diese Möglichkeit zu bezweifeln ist, so wird doch die ausserordentlich geringe Wahrscheinlichkeit derselben mir das Recht geben, auch die andere Möglichkeit in's Auge zu fassen, dass eine constante Ursache vorhanden sei, welche das rouge begünstigt. Lange wird gewiss denjenigen keines falschen Schlusses zeihen, welcher Bedenken trägt, sein Geld an ein solches Spiel zu riskiren, weil der Verdacht (d.h. der Wahrscheinlichkeitsschluss) nahe gelegt ist, dass das Spiel betrügerisch eingerichtet sei, obwohl immer die Möglichkeit zugestanden bleibt, dass dieser Verdacht irrthümlich sein könne. Wenn aber Lange die Berechtigung eines solchen Rückschlusses einräumt, so kann er dieselbe für meine Beispiele nicht versagen, er müsste denn a priori zu beweisen im Stande sein, dass die Classe von constanten Ursachen, welche ich supponire, unmöglich sei. Auf letztere, freilich jedes Beweises entbehrende Behauptung läuft in der That sein Einwand heraus; nicht das Schlussverfahren kann er von Rechtswegen antasten, sondern nur die Zulässigkeit des hypothetischen Zieles, auf welches dasselbe Anwendung findet, sucht er von dem vorurtheilsvollen Standpunkt einer materialistisch-mechanischen Weltanschauung aus zu bestreiten. Aus dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeitsrechnung wäre ein solches Verfahren nur dann statthaft, wenn der mechanischen Weltanschauung, welche die Zuflucht zu metaphysischen Principien (nicht etwa bloss zu mythologischen persönlichen Geistern) verbietet, von vornherein eine so ungeheure Wahrscheinlichkeit gesichert wäre, dass auch die Gegeninstanzen von grösster Wahrscheinlichkeit jene Wahrscheinlichkeit nicht zu erschüttern vermöchten. Wäre dies der Fall, so wäre freilich, wie Lange meint, alle Philosophie und Metaphysik unmöglich; ob dem aber so sei, soll eben durch meine Untersuchung erst ausgemacht werden und gilt mir vorläufig als ein unwissenschaftliches Vorurtheil, als eine blosse petitio principii, deren Unwahrheit sich je länger je mehr herausstellen wird.

Lange sucht seinen Protest gegen das Zurückgreifen auf metaphysische Principien durch ein Gleichniss zu bekräftigen, indem er behauptet, nach der gleichen Methode könne man bei häufiger Wiederkehr der günstigen Chance im Glücksspiel die Mitwirkung einer Fortuna oder eines spiritus familiaris mit gleicher Wahrscheinlichkeit beweisen. Zunächst fehlt hier die von mir in meiner Erörterung vorausgesetzte Elimination constanter materieller Ursachen; d.h. es müsste vor solchem Rückschluss auf eine Fortuna eine genaue Untersuchung vorhergehen, ob die Würfel oder die Einrichtung des rouge et noir-Spiels nicht mit Fehlern behaftet ist, welche als constante Ursache

[Hartmann: Philosophie des Unbewußten. Philosophie von Platon bis Nietzsche, S. 59506 (vgl. Hartmann-Unbew. Bd. 1, S. 442 ff.)

https://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm ]

Kommentar-Hartmann: Plausibilität wird gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet.

Hegel (1770-1831)

[Heg1] Es ist noch die unmittelbare Verbindung anzumerken, in welcher die Erhebung über die hundert Taler und die endlichen Dinge überhaupt mit dem ontologischen Beweise und der angeführten Kantischen Kritik desselben steht. Diese Kritik hat sich durch ihr populäres Beispiel allgemein plausibel gemacht; wer weiß nicht, daß hundert wirkliche Taler verschieden sind von hundert bloß möglichen Talern? daß sie einen Unterschied in meinem Vermögenszustand ausmachen? Weil sich so an den hundert Talern diese Verschiedenheit hervortut, so ist der Begriff, d.h. die Inhaltsbestimmtheit als leere Möglichkeit, und das Sein verschieden voneinander; also ist auch Gottes Begriff von seinem Sein verschieden, und sowenig ich aus der Möglichkeit der hundert Taler ihre Wirklichkeit herausbringen kann, ebensowenig kann ich aus dem Begriffe Gottes seine Existenz »herausklauben«; aus diesem Herausklauben aber der Existenz Gottes aus seinem Begriffe soll der ontologische Beweis bestehen.

Quelle: [Hegel: Wissenschaft der Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 13157

(vgl. Hegel-W Bd. 5, S. 91-92) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm ]

Kommentar-[Heg1]: allgemein plausibel als allgemein bekannt und verständlich. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.

[Heg2] Es wird für einen

Triumph der Wissenschaft ausgegeben, durch den bloßen Kalkül

über die Erfahrung hinaus Gesetze, d. i. Sätze der Existenz,

die keine Existenz haben, zu finden. Aber in der ersteren noch naiven Zeit

des Infinitesimalkalküls sollte von jenen Bestimmungen und Sätzen,

in geometrischen Verzeichnungen vorgestellt, ein reeller Sinn für

sich angegeben und plausibel gemacht und sie

in solchem Sinne zum Beweise von den Hauptsätzen, um die es zu tun

war, angewendet werden (man sehe den Newtonschen Beweis von seinem Fundamentalsatze

der Theorie der Gravitation in den Philosophiae naturalis principia mathematica,

lib, I, Sect. II, Prop. I. verglichen mit Schuberts Astronomie, erste Ausg.,

Bd. III, § 20, wo zugestanden wird, daß es sich nicht genau

so, d. i. in dem Punkte, welcher der Nerv des Beweises ist, sich nicht

so verhalte, wie Newton annimmt).

Quelle: [Hegel: Wissenschaft der Logik. DB Sonderband:

100 Werke der Philosophie, S. 13515

(vgl. Hegel-W Bd. 5, S. 320) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-[Heg2]: plausibel als verständlich.

Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet,

auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend

voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs-

oder begründungspflichtig ist.

[Heg3] Ein Hauptgesichtspunkt

der kritischen Philosophie ist, daß, ehe daran gegangen werde, Gott,

das Wesen der Dinge usf. zu erkennen, das Erkenntnisvermögen selbst

vorher zu untersuchen sei, ob es solches zu leisten fähig sei; man

müsse das Instrument vorher kennenlernen, ehe man die Arbeit unternehme,

die vermittels desselben zustande kommen soll; wenn es unzureichend sei,

würde sonst alle Mühe vergebens verschwendet sein. – Dieser Gedanke

hat

so plausibel geschienen, daß er die größte

Bewunderung und Zustimmung erweckt und das Erkennen aus seinem Interesse

für die Gegen-[] stände und dem Geschäfte mit denselben

auf sich selbst, auf das Formelle, zurückgeführt hat. Will man

sich jedoch nicht mit Worten täuschen, so ist leicht zu sehen, daß

wohl andere Instrumente sich auf sonstige Weise etwa untersuchen und beurteilen

lassen als durch das Vornehmen der eigentümlichen Arbeit, der sie

bestimmt sind. Aber die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders als

erkennend geschehen; bei diesem sogenannten Werkzeuge heißt dasselbe

untersuchen nichts anderes, als es erkennen. Erkennen wollen aber, ehe

man erkenne, ist ebenso ungereimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus,

schwimmen zu lernen, ehe er sich ins Wasser wage.

Quelle: [Hegel: Enzyklopädie der philosophischen

Wissenschaften im Grundrisse. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie,

S. 14693

(vgl. Hegel-W Bd. 8, S. 53-54) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-[Heg3]: "so plausibel" enthält eine

gewisse Quantität. Der Tenor ist: etwas kann sehr plausibel erscheinen,

ohne es wirklich zu sein. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert

oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote.

Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht

weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.

[Heg4] Diese Realisierung des

Begriffs, in welcher das Allgemeine diese eine in sich zurückgegangene

Totalität ist, deren Unterschiede ebenso diese Totalität sind

und die durch Aufheben der Vermittlung als unmittelbare Einheit sich bestimmt

hat, ist das Objekt.

So fremdartig auf den ersten Anblick dieser Übergang

vom Subjekt, vom Begriff überhaupt und näher vom Schlüsse

– besonders wenn man nur den Verstandesschluß und das Schließen

als ein Tun des Bewußtseins vor sich hat – in das Objekt scheinen

mag, so kann es zugleich nicht darum zu tun sein, der Vorstellung diesen

Übergang plausibel machen zu wollen. Es

kann nur daran erinnert werden, ob unsere gewöhnliche Vorstellung

von dem, was Objekt genannt wird, ungefähr dem entspricht, was hier

die Bestimmung des Objekts ausmacht. Unter Objekt aber pflegt man nicht

bloß ein abstraktes Seiendes oder existierendes Ding oder ein Wirkliches

überhaupt zu verstehen, sondern ein konkretes, in sich vollständiges

Selbständiges; diese Vollständigkeit ist die Totalität des

Begriffs.

Quelle: [Hegel: Enzyklopädie der philosophischen

Wissenschaften im Grundrisse. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie,

S. 14954

(vgl. Hegel-W Bd. 8, S. 345-346) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-[Heg4]: Tenor: einen Übergang

verständlich machen ist zu wenig, Plausibilität genügt hier

nicht. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet,

auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend

voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs-

oder begründungspflichtig ist.

Hintze, Henning (1998). Nominalismus. Primat der ersten Substanz versus Ontologie der Prädikation. Freiburg: Alber.

Suchwort "plausib" vier Treffer. Der Begriff wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweise mittels Fußnote oder Anmerkung. Daraus ergibt sich plausibel ;-) dass der Begrif anscheinend nicht für erklärungs- und begründungsbedürftig gehalten wird.

[Hi1] S. 100: "Wären nicht Sachverhalte, wenn ein Korrelat zu Sätzen gesucht wird, eine sinnvolle Ergänzung zu einer reinen Ding-Ontologie? Dies erscheint um so plausibler, wenn man an Sätze mit verbalem Prädikat denkt, deren Verben prozessualen Charakter haben."

[Hi2] S. 144: "Die Argumentation gegen die prima fade plausiblere substitutionelle Deutung der Quantifikation fällt sehr differenziert aus, will man mögliche Modifikationen oder Einschränkungen der Quineschen These vorwegnehmend widerlegen. "

[Hi3] S. 303: "Betrachtet man nominalistische Systeme als auf der formalen Ebene in den platonistischen Systemen enthalten, so können Platonisten keine plausible ontologische Kritik mehr an ihnen vorbringen, da diese immer auch ihre eigenen Systeme träfe. "

[Hi4] S. 310: "Goodmans technische Lösungen sind relativ umfänglich,

aber sehr plausibel und verständlich.

Goodman bewertet letztlich Basen oder Spezifikationen derselben nach der

Zahl ihrer Prädikate, nach deren Stellenzahl und deren Eigenschaften

wie Symmetrie, Transitivität

und Reflexivität. Letztere Differenzierungen sind erforderlich,

weil die Definition der Komplexitätsbewertung schrittweise- induktiv

nach der

Stellenzahl der Prädikate auf plausible

Weise erweitert wird. Prädikate lassen sich dabei mittels Junktoren

in solche von bestimmten Eigenschaften wie den oben genannten zerlegen.

Diese kann man dann wiederum durch Prädikate mit geringerer Stellenzahl

ersetzen, für die auf die Definition aus dem vorigen Schritt zurückgegriffen

wird. "

Plausibilität bei Peter Janich

Vorbemerkung zu den beiden Auflagen mit unterschiedlichen Titeln, S. XVI: "Das vorliegende Buch [2014] ist aus einer umfassenden Bearbeitung des vergriffenen Buches „Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs im philosophischen Reflektieren" (Weilerswist 2001) hervorgegangen. Weggefallen ist das umfangreiche Vorwort, das die Entstehung des ersten Buches einerseits im Verhältnis zu konkurrierenden Lehrbüchern und philosophischen Richtungen, andererseits im Blick auf die Lehrsituation in der Marburger Philosophie beschrieb. Ebenfalls weggefallen ist ein Nachwort (»Zum Stand der Dinge"), in dem Fragen zur Verortung des vorliegenden Ansatzes beantwortet und Gründe für die Lehrbuchform (ohne Fußnoten und Literaturverzeichnis) vorgetragen wurden.

Hinzugekommen sind, neben einer sorgfältigen Überarbeitung des erhaltenen Textes, zwei systematische Textstücke, nämlich ein Exkurs zur rationalen Hermeneutik, und eine Erweiterung der Sprachphilosophie um die Klasse der performativen Sprechhandlungen des Zuschreibens. Die Forschungen und Publikationen des Autors zu den Bereichen Hirnforschung und Tierphilosophie

haben ergeben, dass die pragmatische Form des kommunikativen Ansatzes, der schon für die »Logisch-pragmatische Propädeutik" leitend war, generell eine eminent wichtige Rolle für die Sprachform menschlicher Kultur gegenüber den natürlichen Bedingungen spielt, die durch Neurophysiologie und Evolutionsbiologie erforscht werden.

Damit hat sich eine Verschiebung des Schwerpunktes für das ganze Buch ergeben: Sprachphilosophie wurde, wie schon im Vorgängerbuch, nicht als Selbstzweck betrieben, hat hier aber als unverzichtbare Hilfe die Rolle der Leitdisziplin übernommen für die von Sprache getragenen Bereiche des Alltagslebens in bestimmten, kultürlich geprägten historischen Verhältnissen - mit erheblichen Folgen für die Wissenschaften, allen voran die Naturwissenschaften, die sich dem Menschen zuwenden, und für die Philosophie als Wissenschafts- und Kulturkritik. Insofern ist die Sprache unter der Perspektive methodischer Ordnung ein prototypischer Gegenstand für eine Einführung in philosophische Reflexion: immer bleibt die klassische Frage „Was ist der Mensch?", herausgefordert durch die Ergebnisse moderner Naturwissenschaften, der leitende Gesichtspunkt für eine Lehre von der methodischen Sprachkritik, die sich nicht mit den heute modischen Relativieren und Bekenntnissen zu zahlreichen Post-Strömungen zufrieden gibt, sondern explizit Verfahren anbietet, deren sich jeder bedienen kann, der seine eigene Begrifflichkeit klären und beherrschen sowie die

der Anderen verstehen möchte."

Ein Vergleich der Plausibilitätsfundstellen ermöglicht eine Beurteilung inwieweit sich der Gebrauch von Plausibilität bei Janich verändert hat oder gleich geblieben ist.

Zusammenfassung Janich (2001, 2014): Plausibel wird weder erklärt

noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote

oder Anmerkung. Anscheinend hält Janich plausibel für einen allgemein

verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten

Grundbegriff. (7 Fundstellen) und Neuauflage 2014 (8 Fundstellen):

| Janich, Peter (2001), Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs

im philosophischen Reflektieren. Velbrück Weilerswist: Wissenschaft.

7 Fundstellen "plausib": 58, 70, 104, 133, 162, 186a, 186b |

Janich, Peter (2014) Sprache und Methode. Eine Einführung in philosophische

Reflexion. Tübingen: Francke (UTB).

8 Fundstellen "plausib": 35, 50, 100, 108, 148, 179, 206a, 206b |

| PJ2001-S.58: "Unter Handlungstheoretikern ist eine Debatte geführt

worden, ob Unterlassungen selbst Handlungen seien. Dafür spricht immerhin,

daß wir zu Unterlassungen auffordern können, daß Unterlassungen

ge- oder mißlingen können bzw. Erfolg und Mißerfolg haben

können, also wichtige Charakteristika des Handelns aufweisen. Dafür

spricht auch, daß wir üblicherweise Unterlassungen (bis hinein

in die Gesetzgebung zur unterlassenen Hilfeleistung) als Schuld oder Verdienst

bewerten. Andererseits gibt es einen plausiblen

Wortsinn von ,Unterlassen<, dem zufolge zum Beispiel jemand, der eine

Leiter hinaufsteigt, es gleichzeitig unterläßt, die Leiter hinabzusteigen.

Hier heißt Unterlassen einfach, daß ein bestimmtes, beschriebenes

Handlungsschema nicht aktualisiert wird. In diesem Gebrauch wäre es

abwegig, das Unterlassen einer Handlung selbst eine Handlung zu nennen.

Insofern braucht zur Streitfrage, ob UNTERLASSUNGEN selbst Handlungen sind,

keine abschließende Entscheidung getroffen zu werden. Ersichtlich

gibt es nämlich zwei verschiedene Verwendungsweisen bzw. Anwendungs-

bereiche des Wortes >Unterlassens für die in einem Falle Unterlassen

ein Handeln, im anderen Falle kein Handeln ist."

KommentarPJ2001-S.58: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. |

PJ2014-S.35: "Unter Handlungstheoretikern ist eine Debatte geführt

worden, ob Unterlassungen selbst Handlungen seien. Dafür spricht immerhin,

dass wir zu Unterlassungen wie zu Handlungen auffordern können, dass

Unterlassungen ge- oder misslingen können bzw. Erfolg und Misserfolg

haben können, also wichtige Charakteristika des Handelns aufweisen.

Dafür spricht auch, dass wir üblicherweise Unterlassungen (bis

hinein in die Gesetzgebung zur unterlassenen Hilfeleistung) als Schuld

oder Verdienst bewerten. Andererseits gibt es auch einen plausiblen

Wortsinn von ‚Unterlassen', wonach z. B. jemand, der eine Leiter hinaufsteigt,

es gleichzeitig unterlässt, die Leiter hinabzusteigen. Hier heißt

Unterlassen einfach, dass ein bestimmtes, beschriebenes Handlungsschema

nicht aktualisiert wird. In diesem Gebrauch wäre es abwegig, das Unterlassen

einer Handlung selbst eine Handlung zu nennen. Insofern braucht zur Streitfrage,

ob UNTERLASSUNGEN selbst Handlungen sind, keine abschließende Entscheidung

getroffen zu werden. Ersichtlich gibt es nämlich zwei verschiedene

Verwendungsweisen bzw. Anwendungs- bereiche des Wortes ‚Unterlassen', für

die in einem Falle Unterlassen ein Handeln, im anderen Falle kein Handeln

ist.

KommentarPJ2014-S.35: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. |

| PJ2001-S.70: "Aber schon viel elementarere Beispiele, sozusagen ohne

Vorgriff auf die Wissenschaften, sind aus dem alltäglichen Sprechen

vertraut: Wer zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählt, kann durch

Vertauschung der erzählten Ereignisse und Handlungsschritte jede Glaubwürdigkeit

und Plausibilität der Erzählung aufs

Spiel setzen. Wer behauptet, die Ankunft liege vor der Abreise, die Kinder

seien vor den Eltern geboren und die Früchte vor der Blüte geerntet

worden, verfehlt in diesem Sinne die glaubwürdige Reihenfolge."

KommentarPJ2001-70: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Aber der Kontext legt nahe, dass Plausibilität als glaubwürdig betrachtet wird. |

PJ2014-S.50: "Aber schon viel elementarere Beispiele, sozusagen ohne

Vorgriff auf die Wissenschaften, sind aus dem alltäglichen Sprechen

vertraut: Wer z.B. eine kleine Geschichte erzählt, kann durch Vertauschung

der erzählten Ereignisse und Handlungsschritte jede Glaubwürdigkeit

und Plausibilität der Erzählung aufs

Spiel setzen. Wer behauptet, die Ankunft liege vor der Abreise, die Kinder

seien vor den Eltern geboren und die Früchte vor der Blüte geerntet

worden, verfehlt in diesem Sinne die glaubwürdige Reihenfolge und

damit die Glaubwürdigkeit der ganzen Erzählung."

KommentarPJ2014-50: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. |

| PJ2014-S.100: "Harmlose Alltagsbeispiele machen plausibel,

dass man das Beschreiben zuschreiben und das Zuschreiben beschreiben kann,

wie auch das Beschreiben des Beschreibens und das Zuschreiben des Zuschreibens

schon im Alltag durchaus geläufig sind. Alle diese Fälle sind

nicht überraschend, da Beschreiben wie Zuschreiben Handlungen sind,

die in der Tat generell sowohl beschrieben als auch einem Akteur zugeschrieben

werden können."

KommentarPJ2014-100: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Dem Kontext kann man entnehmen, dass Beispiele aus dem Alltag die Plausibilität fördern. |

|

| PJ2001-S.104: "Da diese Entwicklung hier weder dargestellt noch philosophisch

diskutiert werden kann, muß ein simples Beispiel genügen: Auch

der mathematische und philosophische Laie vermag zum Beispiel mit dem geometrischen

Axiom, wonach durch zwei verschiedene Punkte genau eine Gerade bestimmt

sei, eine anschauliche Verständlichkeit zu verbinden. Ein formalistischer

Umgang mit diesem anschaulich plausiblen Axiom

(Grundsatz) würde lauten, nach der Bedeutung der Wörter >Punkt<,

>Gerade< und >bestimmt< (oder >liegen auf<) nicht mehr zu fragen

und nur noch die Form dieser Aussage zu behandeln, wonach durch zwei verschiedene

Gegenstände der Sorte P genau ein Gegenstand der Sorte g in

der Beziehung z (für »zusammenfallen, inzidieren, liegen auf«)

stünden. Und selbstverständlich ergibt dann auch die Frage keinen

Sinn mehr, welche Geltung eine solche Aussageform besäße, was

es also mit der Anschaulichkeit, der »Notwendigkeit« im Sinne

einer anschaulich nicht anzugebenden Alternative usw. auf sich habe. Kurz,

Formalismus heißt demnach die Auffassung, anschauliche geometrische

Theorien (und dann auch alle anderen Theorien) nur noch als Forme/systeme

zu betrachten und zu behandeln."

KommentarPJ2001-S.104: Plausibel weil anschaulich? |

PJ2014-S.108: "Da diese Entwicklung hier weder dargestellt noch philosophisch

diskutiert werden kann, muss ein simples Beispiel genügen: Auch der

mathematische und philosophische Laie vermag z. B. mit dem geometrischen

Axiom, wonach durch zwei verschiedene Punkte genau eine Gerade bestimmt

sei, eine anschauliche Verständlichkeit zu verbinden. Ein formalistischer

Umgang mit diesem anschaulich

plausiblen Axiom (Grundsatz) würde lauten, nach der Bedeutung der Wörter ,Punkt`, 'Gerade` und ‚bestimmt` (oder ‚liegen auf') nicht mehr zu fragen und nur noch die Form dieser Aussage zu behandeln, wonach durch zwei verschiedene Gegenstände der Sorte P genau ein Gegenstand der Sorte g in der Beziehung z (für »zusammenfallen, inzidieren, liegen auf") stünden. Und selbstverständlich ergibt dann auch die Frage keinen Sinn mehr, welche Geltung eine solche Aussageform besäße, was es also mit der Anschaulichkeit, der „Notwendigkeit" im Sinne einer anschaulich nicht verfügbaren Alternative usw. auf sich habe. Kurz, Formalismus heißt demnach die Auffassung, anschauliche geometrische Theorien (und dann auch alle anderen Theorien) nur noch als Formelsysteme zu betrachten und zu behandeln." KommentarPJ2014-S.108: Plausibel weil anschaulich? |

| S. 133: "Der Abstraktor >Zahl< hat keine arithmetischen

(also auch keine »mathematischen«) Eigenschaften. Diesem Unterschied

im Umgang mit Zahlwörtern und dem Wort >Zahl< selbst wird man dadurch

gerecht, daß man die Gegenstände der Zahlwörter, die man

(wie in den angege- benen Beispielen) prädizieren kann, als abstrakte

Gegenstände oder kurz als Abstrakta bezeichnet. Demnach sind »die

Zahl 2« und »die einzige gerade Primzahl« : ebenso abstrakte

Gegenstände wie »das Zweifache von 2«. Abstrakta sind

damit die durch das Abstraktions- verfahren »erzeugten« Gegenstände.

Sie sind das Ergebnis der Handlung des Abstrahierens. Entsprechend hat

es eine gewisse Plausibilität, das als

konkret zu bezeichnen, wovon bei dieser Handlung ausgegangen wurde; in

unserem Falle waren dies entweder die Zahlwörter oder die Zählzeichen

(Ziffern). Das Verhältnis der Konkreta und Abstrakta wird dann auch

gern mit den folgenden Formulierungen zum Ausdruck gebracht: Die (konkreten

Gegenstände) »Zahlwörter« bzw. »Zählzeichen«

stellen (die abstrakten Gegenstände) Zahlen dar - oder auch: sie repräsentieren

Zahlen."

KommentarPJ2001-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. |

S. 148: "Der Abstraktor Zahl' hat keine arithmetischen

(also auch keine »mathematischen") Eigenschaften. Diesem Unterschied

im Umgang mit Zahlwörtern und dem Wort Zahl` selbst wird man dadurch

gerecht, dass man die Gegenstände der Zahlwörter, die man (wie

in den angegebenen Beispielen) prädizieren kann, als abstrakte-Gegenstände

oder kurz als Abstrakta bezeichnet. Demnach sind »die Zahl 2" und

„die einzige gerade Primzahl" ebenso abstrakte Gegenstände wie »das

Zweifache von 2". Abstrakta sind damit die durch das Abstraktionsver[>]

fahren „erzeugten" Gegenstände. Sie sind das Ergebnis der Handlung

des Abstrahierens. Entsprechend hat es eine gewisse Plausibilität,

das als konkret zu bezeichnen, wovon bei dieser Handlung ausgegangen wurde;

in unserem Falle waren dies entweder die Zahlwörter oder die Zählzeichen

(Ziffern). Das Verhältnis der Konkreta und Abstrakta wird dann auch

gern durch die folgenden Formulierungen zum Ausdruck gebracht: Die (konkreten

Gegenstände) »Zahlwörter" bzw. „Zählzeichen" stellen

(die abstrakten Gegenstände) Zahlen dar - oder auch: sie repräsentieren

Zahlen."

KommentarPJ2014-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. |

| PJ2001-S.162: "Noch nicht erwähnt wurden alltägliche

Entscheidungen, wonach etwas aus logischen Gründen sein muß

oder nicht sein kann. Die Scherzfrage, wer die Löcher in den Käse

gebohrt hat, das berühmte Henne-Ei-Problem und die Streiche der Bürger

von Schilda sind alltägliche Beispiele dafür, daß unsere

Einschätzungen nach wahr und falsch von logischen oder plausiblen

(methodischen) Möglichkeiten und Zwängen abhängen. Wolke

man dies einem erkenntnistheoretischen Realismus zur Lösung aufgeben,

müßten sogar die Gesetze der Logik, ja die methodische Ordnung

poietischer Handlungen (wie beim Bohren der Löcher in den Käse)

menschenunabhängig »existieren«. Tatsächlich ist

auch diese Meinung historisch schon vertreten worden, bleibt aber eine

ungeheure Zumutung für jeden, der die Vielfalt logischer Gesetze und

Regeln als menschliche Konstruktionen für bestimmte Zwecke erkennt

bzw. die Vielfalt zweckrationaler Lösungsstrategien für technische

und poietische Aufgaben bedenkt. (Der Ausweg, mit dem Programm eines Logischen

Empirismus nur bei den empirischen Wissensbeständen Realitätsbezug,

bei den logischen aber einen Bezug zu menschlichen Sprachregelungen anzunehmen,

wurde schon als unzureichend ausgewiesen; vgl. 5.147 f.)."

KommentarPJ2001-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. |

PJ2014-S.179: "Noch nicht erwähnt sind alltägliche Entscheidungen,

wonach etwas aus logischen Gründen sein muss oder nicht sein kann.

Die Scherzfrage, wer die Löcher in den Käse gebohrt hat, das

berühmte Henne-Ei-Problem und die Streiche der Bürger von Schilda

sind alltägliche Beispiele dafür, dass unsere Einschätzungen

nach wahr und falsch von logischen oder plausiblen

(methodischen) Möglichkeiten und Zwängen abhängen. Wollte

man dies einem erkenntnistheoretischen Realismus zur Lösung aufgeben,

müssten sogar die Gesetze der Logik, ja die methodische Ordnung poietischer

Handlungen (wie beim Bohren der Löcher in den Käse) menschenunabhängig

»existieren". Tatsächlich ist auch diese Meinung historisch

schon vertreten worden, bleibt

aber eine ungeheure Zumutung für jeden, der die Vielfalt logischer Gesetze und Regeln als menschliche Konstruktionen für bestimmte Zwecke erkennt bzw. die Vielfalt zweckrationaler Lösungsstrategien für technische und poietische Aufgaben bedenkt. (Der Ausweg, mit dem Programm eines Logischen Empirismus nur bei den empirischen Wissensbeständen Realitätsbezug, bei den logischen aber einen Bezug zu menschlichen Sprachregelungen anzunehmen, wurde schon bei der Besprechung des Ideationsverfahrens als unzureichend ausgewiesen.)" KommentarPJ2014-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. |

| PJ2001-S.186a: "Nicht nur Popularisierungen von

Theorien über die Entstehung des Weltalls oder des Sonnensystems,

über die Entstehung des Lebens auf der Erde und seine Entwicklung

zum heutigen Zustand, auch wissenschaftliche Literatur stellt das Naturgeschehen

in der chronologisch »richtigen« Weise seines Objektes dar.

Die

Plausibilität des rekonstruierten

Geschehens liegt ja an seiner zeitlichen Abfolge, nach der wir ursächliche

Zusammenhänge annehmen.

KommentarPJ2001-S.186a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? |

PJ2014-S.206a: "Nicht nur Popularisierungen von Theorien über

die Entstehung des Weltalls oder des Sonnensystems, über die Entstehung

des Lebens auf der Erde und seine Entwicklung zum heutigen Zustand, auch

wissenschaftliche Literatur stellt das Naturgeschehen in der chronologisch

„richtigen" Weise seines Objektes dar. Die Plausibilität

des rekonstruierten Geschehens liegt ja an seiner zeitlichen Abfolge, nach

der wir ursächliche Zusammenhänge annehmen.

KommentarPJ2014-S.206a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? |

| PJ2001-S.186b: "Dies führt aber zu einer Form der

Naturgeschichtsschreibung, die so tut, als wären die Naturgeschichtler

mit persönlichem Erleben dabeigewesen. Das heißt, hier borgt

sich die wissenschaftliche Naturgeschichtsschreibung vom alltäglichen

Erzählen eigener Erlebnisse eine Plausibilität,

die sie nicht hat und auch im besten Falle niemals erreichen kann.""

KommentarPJ2001-S.186b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? |

PJ2014-S.206b: "Dies führt aber zu einer Form der Natur- geschichtsschreibung,

als wären die Naturgeschichtler höchstpersönlich dabei gewesen.

Das heißt, hier borgt sich die wissenschaftliche Naturgeschichtsschreibung

vom alltäglichen Erzählen eigener Erlebnisse eine Plausibilität, die sie nicht hat und auch im besten Falle niemals erreichen kann." KommentarPJ2014-S.206b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? |

Kutschera

Sprachphilosophie 1975 [Online]: Drei eigene Fundstellen und ein Zitat

von Quine.

Zusammenfassung Kutschera 1975: Plausibel wird nicht erklärt oder

begründet, auch nicht durch Querverweise, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis und damit wahrscheinlich als nicht erklärungs-

und begründungspflichtiger Grundbegriff betrachtet.

- Ku1975-S.35 "Mit diesem Argument entfällt aber die wichtigste

Begründung für eine nicht-konventionalistische Auffassung der

Bedeutungen, und der Konventionalismus wird dann zur plausibelsten

Position.14"

Kommentar-Ku1975-S.35: Im Superlativ "plausibelsten" steckt ein quantitatives Kriterium.

Ku1975-S.305 Das ist schon deswegen höchst plausibel,

weil man für häufige Unterscheidungen aus ökonomischen Gründen

einfache Ausdrucksformen bilden würde.

Kommentar-Ku1975-S.305: Im "höchst plausibel"

steckt ein quantitatives Kriterium.

Ku1975-S.308 "Hier differenzieren aber sowohl Humboldt wie auch Whorf,

wie wir oben gesehen haben: Die These, daß ein Volk irgendwoher eine

Sprache annimmt, die dann seine typischen Erfahrungs-, Handlungsund Lebensformen

bestimmt, wird weder von ihnen vertreten, noch wäre sie im mindesten

plausibel."

Kommentar-Ku1975-S.308: Im "mindestens" steckt ein

quantitatives Kriterium.

Quine Zitat > Quine.

Mill, John Stuart (1806-1873) 1843: A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation.

Zusammenfassung J.S. Mill: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, sondern so verwendet, als sei der Begriff jedermann klar und damit weder erklärungs- noch begründungspflichtig.

- Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine quantitativen Plausibilitätsbegriff.

- Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.

- Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht, hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..

- Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche, die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz) anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium. Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel) zu Grunde gelegt.

- Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..

- Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.

- Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

- Kommentar-MJS10: "ganz plausibel erscheint" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Die gute Herrschaft verpuffte ohne positive Wirkung auf das Volk. Damit bringt Mill ein Wirkungskriterium für Plausibilität ins Spiel.

[MJS1] §. 2. Diese Theorie versucht die

dem Falle anscheinend inwohnende Schwierigkeit dadurch zu lösen, dass

sie die Sätze der Arithmetik als bloss wörtliche, und ihre Processe

als blosse wörtliche Transformationen, als Substitutionen eines Ausdrucks

für den andern, hinstellt. Der Satz, Zwei und Eins sind gleich Drei,

ist nach diesen Philosophen nicht eine Wahrheit, nicht die Behauptung einer

wirklich existirenden Thatsache, sondern eine Definition des Wortes Drei;

eine Aussage, dass die Menschen übereingekommen sind, den Namen Drei

als ein Zeichen zu gebrauchen, das Zwei und Eins genau äquivalent

ist, um mit dem ersteren Namen zu benennen, was durch die letzteren nur

in einer plumpen Weise zu benennen ist. Nach dieser Lehre besteht der längste

Process in der Algebra nur aus aufeinanderfolgenden Aenderungen der Terminologie,

wodurch gleichwerthige Ausdrücke für einander substituirt werden;

aus einer Reihe von Uebersetzungen derselben Thatsache aus einer Sprache

in die andere, obgleich hierdurch nicht erklärt wird, wie nach einer

solchen Reihe Ton Uebersetzungen die Thatsache selbst verändert wird

(wie wenn wir einen neuen geometrischen Lehrsatz durch Algebra demonstriren),

eine Schwierigkeit, welche dieser Lehre verderblich wird.

Man muss anerkennen, dass in den Processen der Arithmetik

und Algebra Eigenthümlichkeiten liegen, welche die obige Theorie sehr

plausibel machen, und welche diese Wissenschaften ganz naturgemäss

zu Stützen des Nominalismus machten. Die Lehre, dass wir durch ein

kunstfertiges Handhaben der Sprache Thatsachen entdecken, verborgene Naturprocesse

enthüllen können, ist dem gesunden Menschenverstande so entgegen,

dass es schon einen Fortschritt in der Philosophie verlangt, um sie zu

glauben; die Menschen nehmen zu einem solchen paradoxen Glauben ihre Zuflucht,

um, wie sie denken, eine noch grössere Schwierigkeit zu vermeiden,

die der grosse Haufe nicht sieht. Was Viele verleitet hat, jenes Schliessen

nur für einem sprachlichen Process zu halten, war, dass keine andere

Theorie mit der Natur der Wissenschaft der Zahlen verträglich schien.

Denn wir [] hegen weiter keine Ideen, wenn wir die Symbole der Arithmetik

oder Algebra gebrauchen. Bei einem geometrischen Beweise haben wir, wenn

auch nicht auf dem Papier, so doch eine Figur in unserm Geiste; AB, AC

sind unserer Einbildungskraft als Linien gegenwärtig, die einander

schneiden, miteinander einen Winkel bilden und dergleichen; aber nicht

to a und b. Diese mögen Linien oder andere Grössen repräsentiren,

so Wird an diese Grössen niemals gedacht; in unserer Einbildung wird

nichts realisirt, als a und b. Die Ideen, welche sie bei einer besondern

Gelegenheit repräsentiren, werden von dem Anfange des Processes an,

wo die Prämissen Ton den Dingen in die Zeichen übersetzt werden,

bis zu dem Ende, wo der Schluss wieder rückwärts aus den Zeichen

in die Dinge übersetzt wird, also während des ganzen intermediären

Theiles des Processes, aus dem Geiste verbannt. Da also in dem Geiste des

Schliessenden nichts ist, als Symbole, was kann da unzulässiger erscheinen,

als die Behauptung, das Schliessen habe noch mit etwas Anderem zu schaffen

?

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29520

(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 304-305) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine

quantitativen Plausibilitätsbegriff.

[MJS2] Es ist noch ein anderer Umstand, der mehr noch als der obenerwähnte

die Vorstellung plausibel macht, es seien die

Sätze der Arithmetik und Algebra bloss wörtliche. Wenn sie nämlich

als Urtheile in Beziehung auf Dinge betrachtet werden, so scheinen sie

alle identische Urtheile zu sein. Die Behauptung, Zwei und Eins ist gleich

Drei, als eine Behauptung in Beziehung auf Gegenstände betrachtet,

wie z.B. »Zwei Kieselsteine und ein Kieselstein machen drei Kieselsteine«,

affirmirt nicht die Gleichheit zweier Sammlungen von Kieselsteinen, sondern

die absolute Identität. Sie affirmirt, dass, wenn wir einen Kieselstein

zu zwei Kieselsteinen legen, dieser Kieselsteine drei sind. Da also die

Gegenstände dieselben sind, und die blosse Behauptung, dass Gegenstände

»sie selbst sind«, bedeutungslos ist, so scheint es ganz natürlich,

dass man den Satz, Zwei und Eins sind gleich Drei, als die blosse Behauptung

der Identität der Bedeutung der zwei Namen betrachtet.

Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.

[MJS3] So plausibel dies indessen

aussieht, so hält es doch eine genauere Prüfung nicht

aus. Der Ausdruck »Zwei Kieselsteine und ein Kieselstein« und

der Ausdruck »Drei Kieselsteine« stehen in der That für

dasselbe Aggregat von Gegenständen; sie stehen aber keineswegs für

dieselbe physikalische Thatsache. Es sind Namen von denselben Gegenständen,

aber von diesen [>] Gegenständen in zwei verschiedenen Zuständen;

obgleich sie dieselben Dinge bezeichnen, so ist doch ihre Mitbezeichnung

eine verschiedene. Drei Kieselsteine in zwei verschiedenen Theilen, und

drei Kieselsteine in einem Theil, machen nicht denselben Eindruck auf unsere

Sinne; und die Behauptung, dass dieselben Kieselsteine durch einen Wechsel

des Orts und der Anordnung entweder die eine oder die andere Reihe von

Sensationen hervorbringen können, ist, obgleich es ein sehr geläufiges

Urtheil ist, doch kein identisches. Es ist eine Wahrheit, die uns durch

frühe und beständige Erfahrung bekannt ist, eine inductive Wahrheit,

und solche Wahrheiten sind das Fundament der Wissenschaft der Zahlen. Die

Grundwahrheiten dieser Wissenschaft beruhen ganz auf sinnlichem Beweis;

sie werden dadurch bewiesen, dass unsere Augen oder Finger erfahren, dass

eine gegebene Zahl von Gegenständen, z B. zehn Bälle, durch Trennung

und Wiedervereinigung unseren Sinnen die verschiedenen Reihen von Zahlen

darbieten, deren Summe gleich zehn ist. Eine jede bessere Methode, Kinder

Arithmetik zu lehren, verfährt nach dieser Thatsache. Alle diejenigen,

welche beim Erlernen der Arithmetik auf den Geist des Kindes einwirken

wollen, alle diejenigen, welche Zahlen und nicht blosse Ziffern lehren

wollen, lehren gegenwärtig in der beschriebenen Weise mit Hülfe

des Sinnenbeweises.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29525

(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 307-308) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht,

hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker

Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff

vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung.

Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.

[MJS4] Dieselben Thatsachen in der geistigen Geschichte eines

Jeden, die bestimmen, was ihm begreiflich oder

unbegreiflich ist, bestimmen auch, welche [] von den verschiedenen Sequenzen

in der Natur ihm so natürlich und plausibel

erscheinen werden, dass es keines anderen Beweises ihrer Existenz bedarf,

um gleich unabhängig von der Erfahrung und Erklärung durch ihr

eigenes Licht ersichtlich zu werden.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29697

(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 422) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich

zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..

[MJS5] Da eine Hypothese eine blosse Voraussetzung ist, so giebt es

für Hypothesen keine anderen Grenzen, als die Gesetze der menschlichen

Einbildungskraft, und wir können behufs der Erklärung einer Wirkung

eine Ursache von einer völlig unbekannten Art, und nach einem ganz

erdichteten Gesetze wirkend ersinnen. Aber da solche Hypothesen nicht

so plausibel sein würden, wie diejenigen, welche sich durch

Analogie an bekannte Naturgesetze anschliessen, und da sie überdies

dem Bedürfniss nicht abhelfen würden, wofür die willkürlichen

Hypothesen gewöhnlich erfunden werden, indem sie nämlich die

Einbildungskraft fähig machen sollen, sich ein dunkles Phänomen

in einem gewohnten Lichte vorzustellen: so giebt es in der Geschichte der

Wissenschaft wahrscheinlich keine Hypothese, worin zu gleicherzeit das

Agens [>] selbst und das Gesetz seiner Thätigkeit erdichtet waren.

Entweder besteht das Phänomen, welches man als die Ursache ansieht,

wirklich, aber das Gesetz, wonach es wirkt, ist ein bloss angenommenes,

oder die Ursache ist erdichtet, aber es ist vorausgesetzt, dass sie ihre

Wirkungen nach Gesetzen hervorbringt, die den Gesetzen irgend einer bekannten

Classe von Erscheinungen ähnlich sind. Ein Beispiel dieser Art bieten

die verschiedenen Voraussetzungen in Beziehung auf das Gesetz der Centralkraft

der Planeten, die der Entdeckung des wahren Gesetzes, wonach diese Kraft

im umgekehrten Verhältniss des Quadrates der Entfernung sich ändert,

vorausgingen. Das Gesetz wurde von Newton zuerst als eine Hypothese aufgestellt

und dadurch bestätigt, dass es deductiv zu Kepler's Gesetzen führte.

Hypothesen der zweiten Art waren die Wirbel Descartes', die zwar nur erdichtet

waren, von denen man aber annahm, dass sie den bekannten Gesetzen einer

rotirenden Bewegung gehorchten; oder die beiden rivalisirenden Hypothesen

über die Natur des Lichtes, wovon die eine das Phänomen einem

aus allen leuchtenden Körpern ausstrahlenden Fluidum, die andere (jetzt

fast allgemein angenommene) den schwingenden Bewegungen eines das ganze

Weltall durchdringenden Aethers zuschreibt. Bis auf die Erklärung,

welche einige von diesen Erscheinungen dadurch erhalten, ist die Existenz

keiner [>] dieser Fluida bewiesen; man nimmt aber an, dass sie ihre Wirkungen

nach bekannten Gesetzen hervorbringen, nämlich in dem ersten Falle

nach den gewöhnlichen Gesetzen einer fortwährenden Ortsveränderung,

in dem andern nach Gesetzen der Fortpflanzung einer schwingenden Bewegung

in den Theilchen eines elastischen Fluidums.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29960

(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 9-11) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene

Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche,

die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz)

anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium.

Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel)

zu Grunde gelegt.

[MJS6] Um diese Lehre plausibel zu

machen, war es natürlich erforderlich, dass die einzigen wohlthätigen

Handlungen, welche die Menschen im allgemeinen oft zu sehen und daher zu

preisen gewohnt waren, der Art waren, oder dass sie wenigstens, ohne augenfälligen

Tatsachen zu widersprechen, so angesehen werden konnten, als wären

sie das Resultat einer klugen Berücksichtigung des eigenen Interesses;

so dass das Wort in der gewöhnlichen Bedeutung nicht mehr mitbezeichnete

als auch in der Definition lag.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30344

(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 248) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen

kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..

[MJS7] Man nehme z.B. die auf den ersten Blick so plausibel

scheinende gewöhnliche Vorstellung , dass die Industrie

durch verschwenderischen Aufwand ermuntert werde.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30541

(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 369-370) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick

plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer

Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder

wahr sein.

[MJS8] Als ein Beweis der jetzt nicht mehr populären Lehre von

der unendlichen Theilbarkeit der Materie [] wurde früher das Argument

angeführt, dass ein jeder noch so kleine Theil der Materie wenigstens

eine obere und eine untere Fläche haben müsse. Diejenigen, welche

dieses Argument gebrauchten, sahen nicht, dass es gerade den streitigen

Punkt voraussetzte, die Unmöglichkeit, zu einem Minimum von Dicke

zu gelangen; denn wenn es ein Minimum gäbe, so wäre seine obere

und untere Fläche natürlich einerlei; es würde selbst eine

Fläche sein und weiter nichts. Was das Argument so

sehr plausibel macht, ist, dass die Prämisse wirklich einleuchtender

erscheint, als der Schluss, obgleich sie in Wirklichkeit mit ihm identisch

ist. So wie das Urtheil ausgedrückt ist, appellirt es direct und in

concreter Sprache an die Unfähigkeit der menschlichen Einbildungskraft,

ein Minimum zu begreifen. In diesem Lichte betrachtet, wird es zu einem

Fall von dem aprioristischen Fehlschluss oder natürlichen Vorurtheil,

dass das, was man nicht begreifen kann, auch nicht existiren könne.

Ein jeder auf Confusion beruhende Schlussfehler wird (wie kaum nöthig

zu wiederholen), wenn er aufgeklärt wird, zu einem Fehlschluss von

irgend einer anderen Art, und man wird im allgemeinen finden, dass, wenn

deductive oder syllogistische Schlussfehler irre führen, meistens,

wie in diesem Falle, eine Fallacie von einer anderen Art hinter ihnen versteckt

ist, welche hauptsächlich daran Schuld ist, dass die Wortgaukelei,

welche [] das Aeussere oder den Kern dieser Art von Fehlschluss bildet,

unentdeckt vorbeigeht.

Euler's Algebra, ein Buch von sonst grossem Verdienst,

aber bis zum Ueberfliessen voll von logischen Irrthümern in Betreff

des Fundaments der Wissenschaft, enthält das folgende Argument als

einen Beweis, dass minus durch minus vervielfacht plus giebt, eine Lehre,

die das Opprobrium aller blossen Mathematiker ist, und Ton deren wahrem

Beweis Euler keine Idee hatte. Er sagt, minus durch minus vervielfacht

kann nicht minus geben, denn minus multiplicirt mit plus giebt minus, und

minus durch minus kann nicht dasselbe Product geben wie minus durch plus

multiplicirt. Nun muss man fragen, warum minus durch minus multiplicirt

überhaupt ein Product geben muss? und warum, wenn es eines giebt,

das Product nicht dasselbe sein kann, wie das von minus durch plus? Denn

dies würde auf den ersten Blick nicht absurder erscheinen, als dass

minus durch minus dasselbe giebt, wie plus durch plus, der Satz, dem Euler

den Vorzug vor jenem giebt. Die Prämisse bedarf des Beweises eben

so sehr Wie der Schluss; auch kann sie nur durch jene umfassende Ansicht

von der Natur der Multiplication und der algebraischen Operationen im allgemeinen

bewiesen werden, welche auch einen weit besseren Beweis der mysteriösen

Lehre, welche sich Euler hier zu demonstriren be-[] müht, an die Hand

geben würde.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30635

(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 426-427) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt

einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität

wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.

[MJS9] Einer von den ersten Denkern, welche

sich die Succession der geschichtlichen Ereignisse festen Gesetzen unterworfen

dachten und durch eine analytische Prüfung der Geschichte diese Gesetze

zu entdecken suchten, Vico, der berühmte Verfasser der Scienza Nuova,

war der ersteren Meinung. Er glaubte, die Erscheinungen der menschlichen

Gesellschaft bewegten sich in einem Kreise; sie gingen periodisch durch

dieselbe Reihe von Veränderungen hindurch, Obgleich es nicht an Umständen

fehlte, welche diese Ansicht plausibel machten,

so hielt sie doch eine strenge Prüfung nicht aus, und diejenigen,

welche Vico in derartigen Betrachtungen folgten, haben allgemein die Idee

einer Trajectorie oder eines Fortschritts anstatt einer geschlossenen Bahn

oder eines Cyclus angenommen.

Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven

Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30814

(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 536) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm

]

Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel

Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles

muss nicht richtig oder wahr sein.