(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=04.08.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 15.09.18

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang Begriffsanalyse Gesunder Menschenverstand bei Bertrand Russell Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse Gesunder Menschenverstand bei Bertrand Russell (1872-1970)

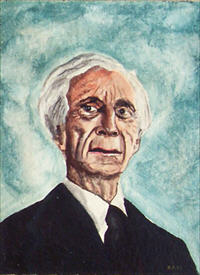

Porträt

von Rudol Sponsel 1975

Haupt- und

Verteilerseite Begriffsanalyse Gesunder Menschenverstand.

Die Hauptbedeutungen.

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zusammenfassung - Abstract - Summary

GMV bei Bertrand Russell (1970)

Der enzyklopädisch gebildete und scharfsinnige Denker Bertrand

Russell zitiert den gesunden Menschenverstand in seinen Werken öfter,

am meisten jedoch in seinem Buch Das menschliche Wissen (dt.

1950, engl. 1948) in 45 Textstellen von insgesamt 69 Textstellen.

Ich fand bei ihm bislang folgende Unterscheidungen:

gewöhnlicher

MV, gemeiner MV,

nüchterner

MV,

vorwissenschaftlicher

GMV,

wissenschaftlicher

GMV, intuitiver GMV, und, allgemein,

nicht näher spezifiziert, den gesunden Menschenverstand.

Russell anerkennt den Wert des GMVes und sieht ihn aber auch kritisch und

benennt seine Irrtümer. Die wichtigste systematische Textstelle findet

sich in Das menschliche Wissen, S. 224-228. Genaue Klärungen

dieser Begriffe gibt Russell nicht, so dass wir auf Interpretationen angewiesen

sind, was er jeweils meint.

Mit den Neu-Schöpfungen

vorwissenschaftlicher

(GMVvorwis), wissenschaftlich

gesunder Menschenverstand (GMVwissens)

und intuitiver gesunder Menschenverstand (GMVintuitiv)

erweitert er die außerhalb seiner Schriften gefundenen Bedeutungen.

Inhaltlich kann der GMV nach Russell wie folgt

interpretiert werden: Im GMV sind die Sachurteile (nicht Werturteile)

des Welt-, Menschen- und Selbstbildes des Durchschnittsmenschen

repräsentiert. Darunter kann die große Mehrheit der Nichtwissenschaftler

oder Nichtfachleute verstanden werden, was bei einer Erhebung im Einzelfall

zu prüfen wäre. So ist ein studierter Germanist oder Psychologe

kein Fachmann für Fragen des Raumes und der Zeit oder der Naturwissenschaftler

kein Fachmann für Fragen des allgemeinen Denkens oder die Wünsche

der Menschen. Wer also gerade als Fach- oder Nichtfachmann anzusehen ist,

hängt vom Sachverhalt oder Thema ab.

Alles Erleben,

wie es sich vor allem im Alltag

zeigt, gehört zum GMV. Den Sinneserlebnissen, äußeren Wahrnehmungen

und Empfindungen ordnet der GMV eine reale Außenwelt zu. Was er z.B.

sieht, riecht, hört, tastet gehört zur Außenwelt, die sich

außerhalb seiner selbst befindet. Auch seine psychischen Erlebnisse

und ihre Selbstbeobachtung - im Sinne innererer

Wahrnehmung - sind real und er meint, dass andere Menschen ähnlich

funktionieren, wie er selbst, so dass Schlüsse vom eigenen Erleben

und eigener Erfahrung grundsätzlich zulässig sind. Der GMV ist

die erste Basis der Erkenntnis. Es folgen wissenschaftliche und und wissenschaftlich

hochentwickelte Erkennnisse. In vielem stimmt der GMV mit der Wissenschaft

überein, am wenigstens mit der Physik des Makkro- und Mikoskopischen

(Astrophysik, Relatitivitäts- und Quantentheorie), wenn der GMV auch

manchen Täuschungen und Irrtümern unterliegt, vor allem wenn

es um genaue Betrachtungen geht. Daher muss man nach Russell den GMV differenziert

und kritisch sehen und dort, wo etwas genauer gewusst werden soll, auch

kritisch hinterfragen. Die Domäne und das Reich des GMV sind der Alltag.

Auch die einfache klassische Physik (Newton) gehört zum GMV.

Auswertung der Stichprobe (> Zur

Methodik der Auswertung)

Der enzyklopädisch gebildete und scharfsinnige

Denker Bertrand Russell hat sehr viele Bücher geschrieben, eine fast

vollständige Bibliographie seiner Werke findet man in der Rowohlt-Monographie

[The impact of science on society 1952, dt. 1953 fehlt]. Ein Teil

wurde auch ins Deutsche übersetzt, wovon wiederum ein Teil, 14 Bücher,

hier ausgewertet wurde. Man muss mit einer Ausnahme in Das menschliche

Wissen (SR "Menschenverstand, gesunder 224", aber insgesamt 45 Textstellen)

die Stellen suchen, weil meist keine entsprechenden Sachregistereinträge

vorliegen. Das ist hier geschehen, wobei ich nicht ausschließen möchte

und kann, die eine oder andere Stelle bei der Sichtung meiner Stichprobe

aus Russells Werken übersehen zu haben (für

Hinweise bin ich dankbar). In einer Textstelle können mehrere

Nennungen vorkommen.

Alle Hervorhebungen des Suchbegriffe

in

14erSchriftgröße und fett sind von Rudolf Sponsel.

- 2 Textstellen Gebrauchsbeispiele

wissenschaftlich gesunder Menschenverstand.

1 Textstelle Gebrauchsbeispiele vorwissenschaftlich gesunder Menschenverstand.

- 76 Textstellen Gebrauchsbeispiele Gesunder Menschenverstand.

- 45 Textstellen in Das menschliche Wissen (1948, dt. 1950)

- 3 Textstellen in Die Analyse des Geistes (dt. 1927, engl. 1921)

- 4 Textstellen in Probleme der Philosophie. (1912, dt. 1967)

- 4 Textstellen in Unser Wissen von der Außenwelt. (2.A. 1926, dt. 2004)

- 4 Textstellen in Das ABC der Relativitätstheorie (letzte Bearbeitung 1969, dt. 1974)

- 1 Textstelle in Macht (dt. 1947, engl. 1938)

- 1 Textstelle in Einführung in die mathematische Philosophie (dt. 1923, engl. 1919)

- 3 Textstellen in Wissenschaft wandelt das Leben.(dt. 1953, engl. 1952)

- 1 Textstelle in Warum ich kein Christ bin (dt. 1974, engl. )

- 1 Textstelle in Hat der Mensch noch eine Zukunft (dt. 1963, engl. 1961 )

- 1 Textstelle in Moral und Politik (dt. 1988, engl. 1954)

- 1 Textstelle in Eroberung des Glücks (dt. 1980, engl. 1930 )

- 0 Textstellen in Wege zur Freiheit, Sozialismus, Anarchismus, Syndikalismus (dt.1971 ,engl. 1918)

- 7 Textstellen Common sense in An Inquiry into Meaning and Truth (1940; Pelican Book1962 ff)

- 1 Textstelle Gebrauchsbeispiele wissenschaftlicher Mensch.

- 1 Textstelle Gebrauchsbeispiel denkender Mensch.

- 1 Textstelle Gebrauchsbeispiel vernünftiger Mensch.

- 2 Textstellen Gebrauchsbeispiele naiver Mensch.

- 8 Textstellen Gebrauchsbeispiele Durchschnittsbuerger und Durchschnittsmensch.

5 Textstellen Gebrauchsbeispiele gemeiner Menschenverstand.

3 Textstellen Gebrauchsbeispiele nüchterner Menschenverstand.

1 Textstelle Gebrauchsbeispiel menschlicher Verstand (ohne nähere Bezeichnung)

13 Textstellen Exkurs: Gebrauchsbeispiele Typus Mensch:

Anmerkung zum common sense im angloamerikanischen Raum

Der gesunde Menschenverstand hat im angloamerikanische Raum (Schottland, England, USA) unter dem Namen common sense eine lange und wertschätzende Tradition, die auch durch den sog. Pragmatismus (philosphische Ströumung in den USA) Unterstützung findet, wenngleich ihre Philosophie letztendlich an denselben Grundkrankheiten (keine Versuche, Experimente, dokumentierte Beobachtungen, operationale Definitionen und Normierungen, dafür umso mehr Phantasieren) wie weltweit allgemein und der deutsche Tiefenunsinn im besonderen.

Gebrauchsbeispiele für Redewendung "Wissenschaftlich Gesunder Menschenverstand"

Aus Russell, Bertrand (1950) Das menschliche Wissen.

Darmstadt: Holle. Das Buch ist sehr interessant, weil es um Wissen geht.

Der gesunde Menschenverstand hat keinen Sachregistereintrag. Man

muss die Stellen suchen. Anmerkung: Wissen selbst hat keinen Sachregistereintrag

und wird auch nicht näher erläutert oder definiert (> Begriffanalyse

Wissen; in Arbeit)

- Kommentar: Gleich zu Beginn des Buches wird ausdrücklich

vom wissenschaftlichen gesunden Menschenverstand (GMVwissens)

gesprochen. Allerdings erklärt Russell weder, was er unter gesundem

Menschenverstand, noch was er unter wissenschaftlichem gesunden Menschenverstand

versteht.

- Kommentar: hier wird ausdrücklich vom wissenschaftlichen

gesunden Menschenverstand (GMVwissens)

gesprochen.

Gebrauchsbeispiele für Redewendung "vorwissenschaftlich gesunder Menschenverstand"

Aus Russell, Bertrand (1950) Das menschliche Wissen. Darmstadt: Holle. Das Buch ist sehr interessant, weil es um Wissen geht. Der gesunde Menschenverstand hat keinen Sachregistereintrag. Man muss die Stellen suchen.

- Kommentar: Hier kreiert Russel einen vorwissenschaftlichen

GMV, woraus sich zwingend ergibt, dass Russell wernigstens drei Arten des

GMV kennt: gewöhnlicher GMV, vorwissenschaftlicher GMV und wissenschaftlicher

GMV.

Gebrauchsbeispiele für Redewendung "Gesunder Menschenverstand" in ...

Aus Russell, Bertrand (1950) Das menschliche Wissen. Darmstadt: Holle. Das Buch ist sehr interessant, weil es um Wissen geht. Der gesunde Menschenverstand hat keinen Sachregistereintrag. Man muss die Stellen suchen. Aber nirgendwo macht sich Russell die Mühe, auch nur ansatzweise zu erklären, was nun der gesunde Menschenverstand sein soll.

- Kommentar: Die Verfahren des gesunden Menschenverstandes

(GMVonS),

die gleichwertig (GMVwert)

neben die wissenschaftlichen Verfahren gestellt werden, erläutert

Russell nicht.

- Kommentar: Vor der wissenschaftlichen Betrachtung

setzt Russell die des GMV (GMVonS),

wobei offen bleibt, was unter dem Standpunkt GMV zu verstehen ist, wobei

aber eine gewisse Wertschätzung des GMV (GMVwert)

offensichtlich ist..

- Kommentar: Das allgemein Wahrnehmbare (GMVaugsch),

(GMVErfahr)

wird von Russell hier zum Gebiet des GMV (allgemein Wahrnehmbares: GMVKriterium)

erklärt.

Um herauszufinden, wass Russell nun genau für ein Verständnis vom GMV hat, muss die Betrachtung näher untersucht werden. Nachdem nicht ganz klar ist, wo genau diese Betrachtung an dieser Stelle beginnt, gebe ich den ganzen Abschnitt wieder (links Originatext Russell, rechts Einzel-Kommenare (hellblau unterlegt.

Kommentar: Hier stellt Russell eine Betrachtung zum GMV (GMVKriterium) an, wie er ihn versteht. Als wesentliche Aussagen erscheinen mir: GMV1: Der GMV hält Selbstbeobachtung (GMVKriterium) für selbstverständlich möglich. GMV2: Der GMV kennt den Unterschied (GMVKriterium) zwischen privaten (z.B. denken, träumen) und öffentlichen (z.B. sagen) Gegebenheiten. GMV3: Öffentliche Gegebenheiten können von vielen beobachtet (GMVKriterium) werden, sofern sie sich an geeigneten Stellen befinden. GMV4: Öffentliche Ereignisse rufen bei allen [RS: das ist eine sehr gewagte Aussage, die in dieser Verallgemeinerung so sicher falsch ist] Beobachtern ähnliche Empfindungen (GMVKriterium) hervor. Man könnte das Kriterium aber umkehren: zum GMV gehören ähnliche Empfindungen auf bestimmte Ereignnisse hin.

| S. 56 - S. 58: Beispiel

Betrachtung des GMV : "Gegen diese Definition erhebt eine bestimmte

Psychologenschule einen grundlegenden Einwand. Sie meint nämlich,

daß Selbstbeobachtung kein gültiges wissenschaftliches Verfahren

sei, und daß nichts als wissenschaftlich erkannt gelten kann, außer

was aus öffentlichen Gegebenheiten abgeleitet ist. Diese Ansicht erscheint

mir so abwegig, daß ich sie überginge, wenn sie nicht so weit

verbreitet wäre; da sie aber einmal in vielen Kreisen modern geworden

ist, werde ich meine Gründe gegen sie anführen.

Zunächst einmal bedürfen wir einer genaueren Definition dessen, was wir »öffentliche« und »private« Gegebenheiten nennen. »Öffentliche« Gegebenheiten sind für jene, welche die Selbstbeobachtung verwerfen, nicht nur solche Gegebenheiten, an denen in der Tat mehrere Beobachter teilhaben, sondern auch jene, an denen mehrere Beobachter teilhaben könnten, wenn die Umstände dafür günstig wären. Nach dieser Ansicht beschäftigt sich also Robinson Crusoe nicht mit unwissenschaftlicher Selbstbeobachtung, wenn er die Getreide beschreibt, die er gezogen hat, obwohl es hier keinen anderen Beobachter gibt, der seine Erzählung bestätigen könnte, denn seine späteren Mitteilungen werden von dem Menschen Freitag bestätigt und die früheren hätten grundsätzlich auch so bestätigt werden können. Wenn er aber erzählt, wie er zu der Überzeugung gelangte, daß sein Mißgeschick die Strafe für sein früheres sündhaftes Leben sei, sagt er entweder etwas Sinnloses oder er spricht solche Worte aus, wie er sie gebraucht haben würde, wenn er irgendjemand da gehabt hätte, an den er sich hätte wenden können - denn was ein Mensch sagt, ist öffentlich, aber was er denkt, ist privat. Zu behaupten, daß dasjenige, was er sagt, das ausdrückt, was er denkt, ist nach der Meinung dieser Schule eine wissenschaftlich nicht verifizierbare Aussage, welche die Wissenschaft daher überhaupt nicht machen sollte. Der Versuch Freuds, eine Wissenschaft von den Träumen zu schaffen, ist ein Grundirrtum. Wir können nicht wissen, was ein Mann träumt, sondern immer nur, was er angibt, geträumt zu haben. Das, was er über seine Träume aussagt, ist ein Teil der Physik, da das Sprechen aus Bewegungen der Lippen, der Zunge und der Kehle besteht. Aber es ist eine willkürliche Annahme, daß die Worte, deren er sich bedient, um seine Träume zu erzählen, eine wirkliche Erfahrung darstellen. [>57] Wir werden ein »öffentliches« Ereignis als ein solches definieren müssen, das von vielen Menschen beobachtet werden kann, vorausgesetzt, daß sie sich an geeigneten Stellen befinden. Sie müssen es nicht alle gleichzeitig beobachten, falls man Grund zu der Annahme hat, daß sich inzwischen keine Änderung vollzogen hat: Zwei Menschen können nicht gleichzeitig in ein Mikroskop hineinsehen, aber die Feinde der Selbstbeobachtung wollen Gegebenheiten, die mit Hilfe des Mikroskops gewonnen werden, nicht ausschließen. Oder man betrachte die Tatsache, daß jedes Ding doppelt erscheint, wenn man einen Augapfel aufwärts drückt. Was soll das heißen, wenn man sagt, daß Dinge »doppelt« erscheinen? Das kann man nur deuten, indem man zwischen der Gesichtswahmehmung und der physikalischen Tatsache unterscheidet oder durch eine Ausrede. Man kann sagen: »Wenn ich behaupte, daß Herr A doppelt sieht, so sage ich nichts über seine Wahrnehmungen aus. Was ich sage, bedeutet vielmehr: ,Wenn man Herrn A danach fragt, so wird er sagen, daß er doppelt sieht4.« Bei einer solchen Deutung ist es sinnlos zu fragen, ob Herr A die Wahrheit sagt, und es ist unmöglich herauszufinden, was er eigentlich zu behaupten glaubt. Träume sind vielleicht das unbezweifelbarste Beispiel von Tatsachen, von denen man nur durch private Gegebenheiten etwas wissen kann. Wenn ich mich eines Traumes erinnere, so kann ich ihn entweder getreulich wiedergeben oder mit Ausschmückungen. Ich kann wissen, welches von beiden ich tue, aber andere können das selten. Ich kannte eine chinesische Dame, die nach einigen wenigen Stunden psychoanalytischer Behandlung anfing, ganze Lehrbuchträume zu haben. Der Analytiker war entzückt, aber ihre Freunde waren skeptisch. Obwohl nun außer der Dame niemand die Wahrheit sicher wissen konnte, so bin ich doch der Meinung, daß die Tatsachen hinsichtlich dessen, was sie geträumt hatte, genau so bestimmt entweder diese oder jene gewesen sind, wie im Falle einer physikalischen Erscheinung. Wir werden also sagen müssen: Ein »öffentliches«Ereignis ist ein solches, das ähnliche Empfindungen bei allen Beobachtern innerhalb eines gewissen raumzeitlichen Gebietes auslöst. Dieses Gebiet muß beträchtlich größer sein als das Gebiet, das ein menschlicher Körper während (sagen wir) einer halben Sekunde einnimmt. Genauer gesagt ist ein öffentliches Ereignis ein solches, das derartige Empfindungen auslösen würde, wenn Beobachter an passenden Stellen vorhanden wären. (Dies, damit Robinson Crusoes Getreide zulässig ist.) Es ist schwer, diesen Unterschied zwischen öffentlicher und privater Gegebenheit genau zu bestimmen. Grob gesprochen, liefern Gesicht und Gehör öffentliche Gegebenheiten, aber nicht immer. Es gibt eine Form der Gelbsucht, bei der dem Patienten alles gelb erscheint. Dieses Gelb ist privater Natur. Viele Menschen werden von einem Ohrensummen heimgesucht, das sich subjektiv vom Summen der Telegraphendrähte im Winde nicht unterscheidet. Daß solche Empfindungen privater Natur sind, kann der Beobachter nur durch das negative Zeugnis anderer Personen feststellen. Berührungsempfindungen sind in [>58] einem Sinn öffentlich, weil verschiedene Personen nacheinander den gleichen Gegenstand berühren können. Gerüche können so öffentlich werden, daß sie Anlaß zu Beschwerden bei den Gesundheitsbehörden geben. Geschmacksempfindungen sind in geringerem Grade öffentlich, denn zwei Menschen können nicht den gleichen Bissen essen, wohl aber können sie benachbarte Teile desselben Gerichtes essen. Das Ei des Kuraten*) zeigt aber, daß dieses Verfahren nicht ganz zuverlässig ist. Immerhin ist es zuverlässig genug, um einen öffentlichen Unterschied zwischen guten und schlechten Küchen machen zu können, obwohl hier Selbstbeobachtung schon eine große Rolle spielt, denn ein guter Koch ist einer, welcher den meisten Kunden Vergnügen bereitet, und das Vergnügen jedes einzelnen ist rein privat. Fußnote S. 58: Ei des Kuraten : Hierbei handelt es sich um einen in England allgemein bekannten Witz. Ein schüchterner Kurat frühstückt mit seinem Bischof, der ihm ein gekochtes Ei anbietet. Der Bischof riecht, daß das Ei faul ist, und entschuldigt sich bei seinem Gast. Der aber antwortet höf lichst: »Eminenz, teilweise ist es ausgezeichnet!« Daher ist das Ei des Kuraten eine Bezeichnung für ein Ding, das teils gut und teils schlecht ist." |

Einzel-Kommentare:

_ Hier sind Behavio- risten gemeint. Russell glaubt, wie er auch dem GMV positiv unterstellt, dass Selbstbeob- achtung möglich ist. _ Der GMV kennt "private" und "öffentliche" Gegebenheiten. _ etwas sagen ist öffentlich, etwas denken ist privat. _ Träume sind private Gegebenheiten. _ "Wir werden ein »öffentliches« Ereignis als ein solches definieren müssen, das von vielen Menschen beobachtet werden kann, vorausge- setzt, daß sie sich an geeigneten Stellen befinden." _ _ _ _ _ _ _ "Wir werden also sagen müssen: Ein »öffentliches« Ereignis ist ein solches, das ähnliche Empfin- dungen bei allen Beobachtern innerhalb eines gewissen raum- zeitlichen Gebietes auslöst." _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

- Kommentar: Unspezifische Verwendung (GMVonS)

mit Nennung eines Kriteriums (GMVKriterium),

nämlich die Unterscheidung ob ein eigenes (GMVErfahr)

oder gesagtes Wissen vorliegt. Damit wird ihm auch ein Wert (GMVwert)

zuerkannt.

- Kommentar: Dem GMV wird hier attestiert (GMVKriterium),

dass er die Möglichkeit des Irrtums beim Übergang von (direkt

erlebten) Gegebenheiten und (abgeleiteten) Überzeugungen kennt. Damit

wird ihm auch ein Wert (GMVwert)

zuerkannt.

- Kommentar: Russell kritisiert hier ausdrücklich

eine kritiklose Anwendung (GMVkritisch)

des GMV bei der Hinnahme des Gegebenen (GMVaugsch).

- Kommentar: Hier wird der GMV kritisch (GMVkritisch)

gesehen als Russell ihm vorhält, nicht zu sehen, wie Ausdeutung bereits

in die Wahrnehmung (GMVaugsch)

eingeht.

- Kommentar: Die übliche Wahrnehmung (GMVaugsch)

wird hier dem GMV zugeordnet und die Probleme der Erkennung (GMVkritisch)

des zeitlichen Ursprungs bemerkt.

- Kommentar: Der GMV (GMVonS)

wird hier der Wissenschaft gleich gestellt und in seinem Wert (GMVwert)

daher betont , was zu anderen, kritischen Ausführungen im Widerspruch

steht.

- Kommentar: Es bleibt unklar, was nun genau die

"Welt des gesunden Menschenverstandes" (GMVonS)

sein soll, wie man zu ihr gelangt und wie man sie überprüfen

kann.

- Kommentar: Der GMV anerkennt die seelischen und

die von der "orthodoxen (?) Psychologie anerkannten Zustände. Das

ist eine klare inhaltliche Bestimmung und Kriterium (GMVKriterium).

- Kommentar: Hier wird in einem Beispiel (Gedächtniskonflikt)

eine Deutungsregel des GMV genannt, was als Kriterium (GMVKriterium)

angesehen werden kann.

In diesem Kapitel werde ich mich, hauptsächlich mit der vorwissenschaftlichen Erkenntnis beschäftigen, wie sie in den Überzeugungen des gesunden Menschenverstandes enthalten ist.

S. 183: "Wir müssen uns dabei den Unterschied zwischen dem Schließen, das in der Logik betrachtet wird, und dem, was wir als tierisches Schließen [ausführlich] bezeichnen können, vor Augen halten. Unter »tierischem Schließen« verstehe ich das, was geschieht, wenn ein Ereignis A einen Glauben B ohne bewußte Zwischenglieder hervorruft. Wenn ein Hund einen Fuchs riecht, so wird er erregt, aber wir glauben nicht, daß er zu sich selbst sagt: »Dieser Geruch ist in der Vergangenheit oft in der Nähe eines Fuchses aufgetreten; daher wird wahrscheinlich auch jetzt ein Fuchs in der Nähe sein.« Es ist wahr, daß er so handelt, als wenn er diese Überlegung angestellt hätte, aber die Überlegung stellt sein Körper auf Grund von Gewohnheit oder, wie man auch sagt, eines »bedingten Reflexes« an. Immer, wenn ein Ereignis A in der früheren Erfahrung des Tieres häufig mit einem Ereignis B verbunden gewesen ist, wobei B ein gefühlsmäßiges Interesse haben muß, hat das Ereignis A die Neigung, ein Verhalten hervorzurufen, das dem B angepaßt ist. Hier gibt es keinen bewußten Zusammenhang zwischen A und B. Es ist nichts anderes da, so können wir wohl sagen, als eine A-Wahmehmung und ein B-Verhalten. In veralteter Sprechweise Würde man sagen, daß der »Eindruck« von A die »Vorstellung« von B verursacht. Aber die neuere Ausdrucksweise, die auf körperliches Verhalten und beobachtbare Gewohnheiten Bezug nimmt, ist bestimmter und umgreift ein weiteres Feld."

- Kommentar: Hier werden Erfahrungsregeln (GMVErfahr)

ähnlich bedingten Reflexen dem GMV zugeordnet und damit auch ein Kriterium

formuliert (GMVKriterium).

- Kommentar: Hier formuliert Russell eine Beweisgrund-Regel

des gesunden Menschenverstandes.

- Kommentar: Hier formuliert Russell eine Schluss-Regel

(GMVKriterium)

des gesunden Menschenverstandes: eine Mitteilung kann als wahr angenommen

werden, wenn keine Gründe dagegen sprechen.

- Kommentar: Zum GMV gehört (GMVKriterium)

, dass (äußere) Wahrnehmung als physikalisch verursacht angesehen

werden (Position des philosophischen Realismus)

- Kommentar: Die beobachtbaren Erscheinungen (GMVKriterium)

der Physik gehören zum GMV.

- Kommentar: Die Wahrnehmung und Zuordnung einer

realen Außenwelt (GMVKriterium)

gehört zum GMV. Anmerkung: "heiß" kann man nicht sehen, hier

ist Wissen hineinprojiziert.

- Kommentar: Der GMV anerkennt den Raum (GMVKriterium).

- Kommentar: Kriterien (GMVKriterium:

statistische und Bewegungsempfindungen) der Raumkonstruktion des GMV.

Ein noch ernsterer Irrtum, den nicht nur der gesunde Menschenverstand begeht, sondern der sich auch bei vielen Philosophen findet, besteht in der Annahme, daß der Raum, in dem die Wahmehmungserfahrungen untergebracht werden, mit dem erschlossenen Raum der Physik identifiziert werden könne, in dem doch hauptsächlich Dinge enthalten sind, die nicht wahrgenommen werden können. Die farbige Oberfläche, die ich sehe, wenn ich einen Tisch ansehe, hat eine räumliche Lage im Raum meines Gesichtsfeldes. Es gibt sie nur, wo es Augen, Nerven und ein Gehirn gibt, die dafür sorgen, daß die Energie von Photonen gewisse Verwandlungen durchmacht. (Das »wo« in diesem Satz ist ein »wo« im physikalischen Raum.) Als physikalischer Gegenstand, der aus Elektronen, Photonen und Neutronen besteht, liegt der Tisch außerhalb meiner Erfahrung, und wenn es einen Raum gibt, der beides enthält, den Tisch sowohl als meinen Wahmehmungsraum, dann muß in diesem Raum der physikalische Tisch völlig jenseits meines Wahrnehmungsraumes sein. Diese Schlußfolgerung ist unvermeidlich, wenn wir die physikalische Verursachung von Empfindungen annehmen, die uns durch die Psychologie aufgezwungen wird, und die wir in einem früheren Kapitel betrachtet haben."

- Kommentar: Hier wird der Begriff "vorwissenschaftlicher

GMV" (GMVvorwis)

eingebracht. Es wird der ernste Irrtum (GMVkritisch)

kritisiert, den Wahrnehmungsraum (GMVaugsch)

mit dem Raum der Physik zu identifizieren.

- Kommentar: Kritisch wird vermerkt, dass der GMV

nicht immer differenziert, was Wahrgenommen und was gewusst oder erschlossen

ist (GMVkritisch).

- Kommentar: Dem GMV wird die Unterscheidung zwischen

Seelischem und Körperlichen (GMVKriterium)

zugeordnet, wobei nicht ganz klar ist, welches Körperliche gemeint

ist: das eigene oder das außerhalb von uns befindliche Körperliche.

Aber "der" GMV meint, er könne das mit seinen Mitteln sicher entscheiden,

wass Russell differenziert (GMVdiffer)

und kritisch (GMVkritisch)

sieht.

Seelische Vorgänge - so könnte der gesunde Verstand sagen - zeigen sich bei Personen, die mancherlei Dinge tun und leiden. Erkennend nehmen sie wahr, erinnern sich, stellen sich etwas vor, abstrahieren und schließen; in emotionaler Hinsicht haben sie erfreuliche Gefühle und schmerzliche Gefiihle und sie haben Stimmungen, Leidenschaften und Wünsche; auf dem Willensgebiet können sie etwas tun wollen oder etwas unterlassen wollen. Alle diese Vorkommnisse können von der Person beobachtet werden, der sie widerfahren, und sie sind allesamt als seelische Ereignisse einzureihen. Jedes seelische Ereignis vollzieht sich »in« irgendeiner Person und ist ein Ereignis in ihrem Leben."

- Kommentar: Russell bemerkt kritisch (GMVkritisch),

dass dem GMV wesentliche Verrwirrungen anhaften (hier mit Unklarheiten

signiert: GMV?).

Er beschreibt dann differenziert das Erleben (GMVKriterium),

das "der" GMV beobachten (besser: innerlich wahrnehmen) kann. Zum GMV gehört

also die Realität des Erlebens.

- Kommentar: Russell ordnet dem GMV den Realismus

zu ((GMVKriterium)).

Es gibt für den GMV nicht nur innere Wahrnehmung (GMVKriterium),

sondern auch eine Außenwelt (GMVKriterium

: Dinge, Ereignisse) - für ihn selbst und andere (GMVKriterium).

- Kommentar: Es werden mehrere Beispiele (GMVKriterium)

für Schlüsse des GMV gebracht.

Bei der Betrachtung dessen, was der gesunde Menschenverstand als äußere Gegenstände ansieht, müssen zwei entgegengesetzte Fragen beantwortet werden: Erstens, warum muß die Gegebenheit als privat angesehen werden; zweitens, was ist der Grund dafür, daß wir die Gegebenheit als ein Zeichen für etwas nehmen, das eine von mir und meinem Wahmehmungsapparat unabhängige Existenz hat?

Es gibt zwei Gründe dafür, die Gegebenheit - sei sie eine des Gesichts- oder des Tastsinnes - als privat anzusehen. Da ist einerseits die Physik, die zwar mit der Absicht ihre Arbeit anfängt, den naiven Realismus so gut wie möglich zu bestätigen, aber dabei zu einer Theorie der Vorgänge in der physikalischen Welt gelangt, die zeigt, daß es keinen Grund für die Annahme gibt, daß der physikalische Tisch oder Stuhl der Wahrnehmung ähnelt, außer in gewissen abstrakten strukturellen Merkmalen. Andererseits gibt es den Vergleich dessen, was verschiedene Personen für Erfahrungen machen, wenn sie, nach der Ausdrucksweise des gesunden Menschenverstandes, dasselbe Ding wahrnehmen. Wenn wir uns einmal auf den Gesichtssinn beschränken, so bestehen Unterschiede der Perspektive, Unterschiede der scheinbaren Größe, Unterschiede in der Art, wie das Licht reflektiert wird usw., wenn von zwei Personen gesagt wird, daß sie denselben Tisch sehen. So sind also höchstens die projektiven Eigenschaften des Tisches für eine Anzahl von Beobachtern dieselben, [>226]"

- Kommentar: Für seelische Vorgänge im

Ganzen annehmbar (GMVwert),

nicht so im Physikalischen, wo Russell eine differenziert-kritische Beurteilung

vornimmt (GMVdiffer),

(GMVkritisch).

Unsere zweite Frage ist schwieriger. Wenn die Gegebenheit in meinen Wahrnehmungen stets für mich privat ist, warum sehe ich sie dennoch als ein Zeichen an, auf Grund dessen ich auf ein physikalisches »Ding« schließen kann oder auf ein physikalisches Ereignis, das eine Ursache meiner Wahrnehmung ist, wenn mein Körper die geeignete Stellung einnimmt, aber doch, von Ausnahmefällen abgesehen, keinen Teil meiner unmittelbaren Erfahrung bildet?

Wenn wir anfangen nachzudenken, so finden wir in uns bereits die unerschütterliche Überzeugung vor, daß einige unserer Wahrnehmungen Ursachen außerhalb unseres eigenen Körpers haben. Wir sind bereit zuzugeben, daß Kopfschmerzen und Zahnschmerzen innere Ursachen haben, aber wenn wir unseren Zeh verstauchen oder nachts gegen einen Pfosten laufen oder einen Blitz sehen, so können wir uns kaum dazu bringen, daran zu zweifeln, daß unsere Erfahrung eine äußere Ursache hat. Zuweilen freilich kommen wir zu der Überzeugung, daß dieser Glaube ein Irrtum war, z. B. wenn das Ereignis in einem Traum stattfand oder wenn wir ein Summen im Ohr haben, das so ähnlich klingt wie das Summen von Telegraphendrähten. Aber solche Fälle sind Ausnahmen, und der gesunde Menschenverstand hat Wege ausfindig gemacht, um sich mit diesen Fällen auseinanderzusetzen."

- Kommentar: Russell bescheinigt dem GMV, dass

er in seinem Realitätsurteil differenzierungsfähig (GMVKriterium)

und kritisch (GMVKriterium)

sein kann, was seinen Wert erhöht (GMVwert).

- Kommentar: Russell führ den Ausdruck "Quasi-Öffentlichkeit"

ein und nennt einige Kriterien (GMVKriterium),

die den GMV in seinem Außenwelt-Realismus für sich und andere

bestärken.

- Kommentar: Die Trennung zwischen Körper

und Geist (GMVKriterium)

wird dem GMV zugeordnet, wobei kritisch anklingt, dass hier Vorurteilsvorstellungen

wirken (GMVkritisch).

Der gesunde Menschenverstand nimmt, grob gesprochen, an, daß ein Körpert starr ist, wenn er starr aussieht. Alle sehen nicht starr aus, aber Stahlstangen machen diesen Eindruck. Andererseits kann ein Kiesel auf dem Grunde eines leicht gewellten Baches ebenso gekrümmt aussehen wie ein Aal, dennoch hält ihn der gesunde Menschenverstand für starr, weil der gesunde Menschenverstand den Tastsinn für zuverlässiger hält als den Gesichtssinn, und wenn man barfuß durch den Bach watet, so fühlt der Kieselstein sich starr an. Wenn der gesunde Menschenverstand so denkt, so teilt er die Anschauungen Newtons: Er ist überzeugt, daß jeder Körper von Natur aus in jedem Augenblick eine bestimmte Form und Größe hat, die entweder dieselben sind, wie seine Form und Größe zu einem anderen Zeitpunkt oder es nicht sind. Setzen wir den absoluten Raum voraus, so hat diese Überzeugung einen Sinn, aber ohne den absoluten Raum ist sie zunächst sinnlos. Es muß aber eine Deutung der Physik geben, die erklärt, warum die Annahmen des gesunden Menschenverstandes so viel Erfolg haben."

- Kommentar: Russell wundert sich, weshalb der

GMV so erfolgreich ist (GMVwert).

Dies ist einfach zu erklären, weil die Physik Newtons im Größenbereich

der Erde gilt und die Erfahrungen des GMV (GMVErfahr)

in die gleiche Richtung weisen. Auch wenn die Relativitätstheorie

exakt betrachtet auch auf der Erde gilt, so sind die Messunterschiede auf

der Erde mit unseren Messmethoden oft gar nicht erfassbar - und auch nicht

nötig.

- Kommentar: Dem GMV wird der Glaube an die allgemeine

Messbarkeit (GMVKriterium)

der Erscheinungen zugeordnet, wobei Russell kritisch (GMVkritisch)

rät, dies nicht einfach zu glauben, sondern zu prüfen.

- Kommentar: Zum GMV gehört die Vorstellung

der Existenz gerader Linien (GMVKriterium).

- Kommentar: Russell beschreibt den Wahrnehmungsraum

des GMV (GMVKriterium).

- Kommentar: Zum GMV gehört nach Russell der

Aussenwelt-Realismus (GMVKriterium)

wobei Entsprechungen (GMVwert)

zwischen der Welt des GMV und der (Mikro-) Physik zugestanden werden (GMVdiffer).

- Kommentar: Die Entfernungsschätzungen des

GMV werden differenziert (GMVdiffer)-kritisch

(GMVkritisch)

mit drei Fallunterscheidungen erörtert.

Der gesunde Menschenverstand konstruiert sich einen Einzelraum, in dem »Dinge« enthalten sind, welche mehrere Eigenschaften miteinander vereinigen, die uns durch unsere verschiedenen Sinne offenbart werden, Eigenschaften, wie heiß und hart und hell. Diese Dinge werden durch den gesunden Menschenverstand in einen dreidimensionalen Raum versetzt, in dem freilich die Entfernung mit Hilfe der Verfahren des gesunden Menschenverstandes nur abgeschätzt werden kann, wenn sie klein ist. Bis vor kurzem behielt auch die Physik so etwas Ähnliches wie die »Dinge« bei, nannte es aber »Materie«, und nahm dieser Materie alle Eigenschaften, außer der Lage im Raum. Die Lage eines Stückes Materie im Raum blieb ziemlich identisch mit derjenigen des entsprechenden »Dinges«, außer wenn die Entfernung groß war. In diesem Falle mußte sie nunmehr durch sehr verfeinerte wissenschaftliche Verfahren bestimmt werden.

Bei diesem Herumsuchen und Auswählen unter den Überzeugungen des gesunden Menschenverstandes hat sich die Physik zwar keiner ausgesprochenen Grundsätze bedient, aber dennoch hat dabei ein unbewußter Plan zugrunde gelegen, den wir nun aufzuzeigen versuchen müssen. Es ist ein Teil dieses Planes, stets so viel von der Welt des gesunden Menschenverstandes beizubehalten, als ohne unerträgliche Schwierigkeit möglich ist; ein anderer Teil besteht darin, solche unwiderleglichen Annahmen zu machen, die zu einfachen [>319] Kausalgesetzen führen. Dies letzte Verfahren steckt bereits in dem Glauben des gesunden Menschenverstandes an »Dinge«, denn wir glauben eben nicht, daß die sichtbare Welt aufhört zu existieren, wenn wir unsere Augen schließen, und wir glauben, daß die Katze in dem Augenblick, in dem sie heimlich die Sahne stiehlt, ebenso wohl existiert, wie dann, wenn wir sie dafür bestrafen. Alles dies sind »Wahrscheinlichkeitsschlüsse«: Es ist logisch möglich, anzunehmen, daß die Welt nur aus meinen Wahrnehmungen besteht, und der Schluß auf die Welt des gesunden Menschenverstandes ist ebensowenig zwingend, wie der auf die physikalische Welt. Aber augenblicklich will ich nicht hinter den gesunden Menschenverstand zurückgehen. Ich will vielmehr nur den Übergang vom gesunden Menschenverstand zur Physik betrachten."

- Kommentar: Russell interpretiert, dass

die Wissenschaft so nahe wie möglich versucht am GMV zu bleiben, was

diesem natürlich einen besondern Wert (GMVwert)

verleiht. Aber er macht differenziert (GMVdiffer)

-kritisch (GMVkritisch)

deutlich, dass auch andere Interepretationen in Bezug auf den Außenweltrealismus

möglich sind.

Die physikalische Welt enthält mehr als die Welt der Wahrnehmungen und in gewisser Hinsicht auch mehr als die Welt des gesunden Menschenverstandes. Wenn sie aber auch quantitativ beide andere Welten übertrifft, so steht sie doch beiden nach an bekannten Qualitäten. Der gesunde Menschenverstand sowohl als die Physik ergänzen die Wahrnehmungen durch die Annahme, daß die Dinge nicht auf hören zu existieren, wenn sie nicht wahrgenommen werden, und durch die weitere Annahme, daß man auch niemals wahrgenommene Dinge erschließen kann. Die Physik ergänzt die Welt des gesunden Menschenverstandes durch die gesamte Theorie der mikroskopischen Erscheinungen. Was die Physik über die Atome und ihre Geschichte aussagt, das übertrifft alles, was der gesunde Menschenverstand zu erschließen sich erlaubt."

- Kommentar: Hier wird der GMV als eigenständige,

universal-abstrakte Entität (Identität) zitiert. Der GMV ist

natürlich eine Konstruktion des menschlichen Geistes, der keine Entsprechung

(Referenz)

in der Realität hat, er existiert nur im Denken der Menschen und Russells.

Moderne Physik und der GMV stimmen in ihrem Außenwelt-Realismus überein

(GMVwert),

wenn auch die Physik insbesondere durch die mikroskopischen Erscheinungen

den GMV ergänzt (GMVdiffer),

(GMVkritisch).

Teilweise ist die Antwort schon für den gesunden Menschenverstand klar. Wir sehen, wenn Licht auf unser Auge trifft; wir hören, wenn Schall auf unser Ohr trifft; wir haben Berührungsempfindungen, wenn unser Körper an irgendeinen anderen Gegenstand stößt usw.; diese Gesetze sind keine Gesetze der Physik oder der Physiologie, wenn man die Physik nicht einer grundlegenden Umdeutung unterzieht. Diese Gesetze geben vielmehr die physikalischen Vorderglieder der Kette an, die zu den Wahrnehmungen führt. Diese Vorderglieder liegen teilweise außerhalb des Körpers des Wahmehmenden (wenn er nicht gerade irgend etwas an seinem eigenen Körper wahmimmt), teilweise in seinen Sinnesorganen und Nerven und teilweise in seinem Gehirn. Ein Versagen irgendeines dieser Vorderglieder verhindert die Wahrnehmung. Umgekehrt aber kann eines der späteren Vorderglieder auf eine ungewöhnliche Art erzeugt worden sein, und dann wird die Wahrnehmung genau so ausfallen, ah ob die Ursachkette die übliche gewesen wäre, und der Wahrnehmende kann daher getäuscht werden - so kann es ihm z. B. gehen, wenn er etwas in einem Spiegel sieht oder vom Lautsprecher hört, wenn er an Spiegel und Lautsprecher nicht gewöhnt ist. Jeder einzelne Schluß von einer Wahrnehmung auf einen physikalischen Gegenstand unterliegt daher der Irrtumsmöglichkeit in dem Sinn, daß er Erwartungen hervorruft, die sich nicht erfüllen. Der Schluß wird aber nicht gewöhnlich irrtümlich in diesem Sinn sein, denn die Gewohnheit, in dieser Weise zu schließen, muß auf Grund einer Anzahl von Fällen gebildet worden sein, in denen sich der Schluß als gerechtfertigt erwiesen hat. Hier aber müssen wir uns etwas genauer ausdrücken. Von einem praktischen Gesichtspunkt aus wird ein Schluß gerechtfertigt, wenn er Erwartungen erzeugt, die erfüllt werden. Das aber liegt alles innerhalb des Gebietes derWahmehmungen. Daraus folgt aber genaugenommen nur, daß unsere Schlüsse auf physikalische Gegenstände mit der Erfahrung [>121] verträglich sind, aber es kann auch andere Hypothesen geben, die ebensogut damit verträglich sind."

- Kommentar: Es wird das Problem der Zusammenhänge

zwischen Wahrnehmungen und ihrer Physik erörtert (GMVdiffer)

und eine Schlussregel (GMVKriterium)

des GMV formuliert, wonach ein Schluss gerechtfertigt ist, wenn die Erwartungen

erfüllt werden, was andere Möglichkeiten aber nicht ausschließt

(GMVkritisch).

- Kommentar: Der GMV gelangt manchmal zu Fehlschlüssen

(GMVkritisch),

Beispiel Luftspiegelung (GMVKriterium).

- Kommentar: Russell formuliert hier eine

für den GMV kritische (GMVkritisch)

Schlussregel (GMVKriterium),

alle Schlüsse gelten genau betrachtet nur mit Wahrscheinlichkeit.

- Kommentar: Eine schwierige Textpassage. Russell

bringt das Kriterium "für selbstverständlich halten" (GMVKriterium),

(GMVselbstv)

ein - sofern nichts dagegen spricht und logische Verträglichkeit vorliegt

(GMVKriterium).

Fangen wir mit der Möglichkeit der Bewahrheitung an: Es gibt Menschen, die behaupten, daß, wenn der Atomkrieg nicht vermieden werden kann, alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht werden wird. Hier geht uns nicht die Frage an, ob diese Ansicht richtig ist, sondern nur, daß sie eine verständliche Bedeutung hat. Dennoch ist sie eine Behauptung, hinsichtlich deren die Frage nach der Wahrheit nicht entschieden werden kann, kurz gesagt, die nicht bewahrheitet werden kann; denn wer bliebe übrig, um ihre Wahrheit festzustellen, wenn alles Leben ausgelöscht werden würde? Höchstens Berkeleys Gott, den aber sicherlich die logischen Positivisten dafür nicht in Anspruch nehmen wollen. Oder gehen wir rückwärts statt vorwärts. Wir alle glauben, daß es eine Zeit gegeben hat, ehe es Leben auf der Erde gegeben hat. Auch diejenigen, welche Verifizierbarkeit als notwendige Voraussetzung der Bedeutung ansehen, beabsichtigen nicht, solche Möglichkeiten abzuleugnen, aber um sie zugeben zu können, müssen sie die »Verifizierbarkeit« ziemlich weitherzig definieren. Zuweilen wird ein Satz als »bewahrheitbar« angesehen, wenn ein empirisches Zeugnis für ihn spricht. Das heißt also »alle A sind B« gilt als »bewahrheitbar«, wenn wir von einem A wissen, daß es ein B ist und kein A kennen, das nicht ein B ist. Diese Auffassung führt aber zu logischem Unsinn. Nehmen wir an, es gibt kein einziges Mitglied von A hinsichtlich dessen wir wissen, ob es ein B ist, aber es gibt einen Gegenstand x, der kein Mitglied von A ist, von dem wir aber wissen, daß er ein B ist. Nun sei A' die Klasse, die aus der Klasse A zusammen mit dem Gegenstand x besteht. Dann ist der Satz »alle A’ sind B« auf Grund der Definition bewahrheitbar. Da dies aber den Satz »alle A sind B« impliziert, so folgt, daß der Satz »alle A sind B« bewahrheitbar ist. Folglich läßt sich jede Verallgemeinerung der Form »alle A sind B« bewahrheiten, wenn es irgendwo ein einziges Objekt gibt, von dem man weiß, daß es ein B ist."

- Kommentar: Ich kann in dem schwer verständlichen

Text keinen GMV erkennen - außer für eine Bewahrheitung muss

es ein empirisches Zeugnis (GMVKriterium)

geben. Oder: damit etwas als wahr angesehen wird, muss man nachprüfbare

Gründe angeben.

In der Form, in der ich die Postulate aufgestellt habe, sollen sie die ersten Schritte auf dem Wege zur Wissenschaft rechtfertigen und so viel von den Leistungen des gesunden Verstandes als möglich. Mein Hauptproblem in diesem Kapitel war ein erkenntnistheoretisches: Was müssen wir außer beobachteten Einzeltatsachen noch wissen, wenn wissenschaftliche Schlüsse gelten sollen? Bei der Behandlung dieses Problems kommt es nicht darauf an, die Wissenschaft in ihrer bereits sehr hoch entwickelten und technischen Form zu untersuchen, denn die hochentwickelte Wissenschaft baut sich auf der elementaren Wissenschaft auf, und diese wiederum beruht auf dem gesunden Menschenverstand. Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich von Verallgemeinerungen aus, die ungefähr und nicht ohne Ausnahmen sind, hin zu anderen, die schon fast genau sind und weniger Ausnahmen haben. »Ungestützte Körper in freier Luft fallen«, ist eine primitive Verallgemeinerung. Der Psalmist schon hat bemerkt, daß Funken eine Ausnahme bilden, und heutzutage könnte er auch noch auf Ballons und Flugzeuge hinweisen. Aber ohne dieses rohe und teilweise falsche Gesetz wären wir niemals zum Gravitationsgesetz gelangt. Die Prämissen sind unter dem Gesichtspunkt der Erkenntnistheorie andere als vom Standpunkt der Logik, und hier habe ich versucht, erkenntnistheoretische Prämissen aufzufinden."

- Kommentar: Russell fordert für die Wissenschaft,

dass sie so viel wie möglich vom GMV aufnimmt, der als Basis für

die elementare Wissenschaft (GMVwert),

aus der die hochentwickelte Wissenschaft (GMVwissens)

hervorgeht, angesehen wird. Es hat an dieser Stelle den Anschein als sei

der GMV in den Augen Russells die Basis der Erkenntnistheorie.

Gebrauchsbeispiele GMV aus: Russell, Bertrand (1974) Das ABC der Relativitaetstheorie. Reinbek: Rowohlt.

Wenn wir nicht um vieles größer als ein Elektron wären, hätten wir nicht diesen Eindruck der Stabilität, der nur auf der Grobheit unserer Sinne beruht. ..."

- Kommentar: Die Stabilitätswahrnehmung und

-erfahrung der Orte (GMVKriterium)

gehört zum gesunden Menschenverstand nach Russell und beruht physikalisch

auf der Bewegungslosigkeit vieler Orte, was wie seine fantastischen Beispiele

zeigen theoretisch auch anders sein könnte.

Das meiste von dem, was bisher gesagt wurde, war den Physikern schon bekannt, bevor Einstein die Relativitätstheorie erfand. Man wußte, daß >Kraft< nur eine mathematische Fiktion , war, und man war allgemein der Auffassung, daß Bewegung nur ein relatives Phänomen sei — das heißt, daß wir, wenn zwei Körper ihre relative Position ändern, nicht sagen können, der eine sei in Bewegung und der andere in Ruhe, weil der Vorgang eine bloße Veränderung in ihrer Beziehung zueinander ist. Eine große Anstrengung war jedoch nötig, um die tatsächliche Arbeitsweise der Physik mit diesen neuen Überzeugungen in Einklang zu bringen. Newton glaubte an Kraft, einen absoluten Raum und eine absolute Zeit. Diese Überzeugungen schlugen sich in seinen Arbeitsmethoden nieder, und seine Methoden [>17] wurden von den Physikern, die nach ihm kamen, übernommen. Einstein erfand eine neue Betrachtungsweise, die frei von Newtons Annahmen war. Um das zu erreichen, mußte er die alten Begriffe von Raum und Zeit, die seit undenklichen Zeiten unangefochten geherrscht hatten, grundlegend ändern. Gerade dadurch ist seine Theorie schwierig und interessant zugleich. Bevor das näher ausgeführt werden kann, müssen einige vorbereitende Überlegungen angestellt werden. Damit werden sich die nächsten beiden Kapitel beschäftigen. "

- Kommentar: Der GMV erfasst das wirkliche Geschehen

nicht so wie (theoretische, relativistische) Physiker. Dass zwei Billardkugeln

zusammenstoßen können ist dem GMV sonnenklar, doch Russell hält

kritisch (GMVkritisch)

dagegen, was mich nicht überzeugt. Dass Dinge zusammenstossen können

ist m.E. nicht in Frage zu stellen. An dieser Stelle ist vielleicht eine

Erinnerung zu einer Deutungsregel (GMVKriterium)

angebracht. Russell schreibt S. 335: "Die Ausdeutung, die gewählt

wird, hängt vom Zweck (GMVzweckm)

ab, der dabei verfolgt wird."

- Kommentar: Der GMV sieht von gewissen Unterschieden

bei unterschiedlichen Perspektiven der Betrachtung ab, was die Aussage

oder Konstruktion desselben Gegenstandes ermöglicht (GMVKriterium).

Aber wir sind in Gefahr, uns in psychologische Fragen zu verwickeln, was wir möglichst vermeiden müssen. Wir wollen daher zum rein physikalischen Standpunkt zurückkehren."

- Kommentar: "Der gesunde Menschenverstand stellt

sich vor, wenn er einen Tisch sieht, so sehe er einen Tisch. Das ist eine

grobe Täuschung." (GMVkritisch).

Einspruch, das ist wortklauberische Haarspalterei. Ein Tisch ist ein Tisch

und das ist auch eine sinnvolle Prädikation im Alltag für den

der GMV zuständig ist.

Aus: Russell, Bertrand (dt. 1927, engl. 1921) Die Analyse des Geistes. Hamburg; Meiner.

In dieser vor allem psychologisch sehr interessanten Arbeit von Russell wird neben dem gesunden Menschenverstand auch noch der gemeine Menschenverstand gebraucht.

- Kommentar: Das ist eine klare Kritik (GMVkritisch)

am GMV wie er das Begehren (GMVKriterium)

interpretiert.

- Kommentar: Unbewusste Begierden ((GMVKriterium))

als Argument gegen die Interpretationen des GMV ((GMVkritisch).

In einem solchen Gesetz wie „A, B, C . . . in der Vergangenheit zusammen mit X jetzt bewirken Y jetzt“, werden wir A, B, C . . . die mnemische Ursache, X die Gelegenheit oder den Reiz und Y die Reaktion nennen. Alle Fälle, in denen die Erfahrung das Verhalten beeinflußt, sind Beispiele von mnemischer Verursachung."

- Kommentar: Schwierige Textpassage. Dass Handlungsfolgen

Erfahrung, Gedächtnis und Verständnis erfordern - und damit komplex

sind - , dürfte Bestandteil des GMV sein. Mir wird nicht ganz klar,

worauf Russell hier hinsichtlich des GMV hinaus will (GMV?).

Ich glaube auch nicht, dass "mnemische Verursachung" ein stimmiges psychologisches

Konzept für Handlungsabläufe ist. Im Beispiel Schmutz in Ihrer

Nase ist das Gedächtnis als Ort des Verstehens eine notwendige

Bedingung, aber nicht die Ursache.

Aus: Russell, Bertrand (dt. 1967, engl. 1912) Probleme der Philosophie. Frankfurt: Suhrkamp.

- Kommentar: Eine Argumentation wird so überzeugend

und schlüssig von Philonous (Berkeley) vorgetragen, dass sie als Ausdruck

des GMV erscheint. Schlüssigkeit und Überzeugungskraft (GMVKriterium)

können demnach als Kriterien für den GMV angesehen werden.

- Kommentar: Dem GMV wird hier bei der Rauminterpretation

(GMVKriterium)

ein Wert zuerkannt (GMVwert).

- Kommentar: Der GMV wird wegen seiner Vorurteile

kritisiert (GMVkritisch),

denen die Kontrolle durch die philosophische Vernunft fehlt.

- Kommentar: Beispiele für den gesunden Menschenverstand

(GMVKriterium).

Russells Platonismus der Universalien und Abstrakta ("zeitlose Welt

der Ideen") gehört ganz sicher nicht zum GMV. Die

Welt wurde durch den GMV "reich, vielfältig und körperhaft" (GMVwert).