(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=24.08.2023angelegt Internet Erstausgabe, letzte Änderung: tt.mm.jj

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Subjektwissenschaftlicher Ansatz_Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich ... und hier speziell zum Thema:

Subjektwissenschaftlicher Ansatz

allgemein und besonders in der Psychologie und Psychopathologie

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Editorial.

Zusammenfassung.

Einführung subjektwissenschaftlicher Ansatz.

Geschichte.

Skizze subjektwissenschaftlicher Orientierung:

- Schaffen der subjektwissenschaftlichen Voraussetzungen.

- Aufbau, Entwicklung und Sicherung einer gemeinsamen Sprache zur Verständigung und Klärung.

- Gemeinsame Erforschung der relevanten Sachverhalte.

- Gemeinsame Erörterung, Niederlegung, Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse.

ChatGPT subjektwissenschaftlicher Ansatz.

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

Beratungsprinzip:

9.4 Das Prinzip der Nicht-Bevormundung.

9.5 Konsensbildung als erkenntnisleitendes Interesse.

Oswald Schwemmer in Mittelstraß (1980, Hrsg), Bd. I., S. 283.

Konsensbemühung mit dem psychisch Kranken.

Operationalisierung.

Bridgman nach Hayakawa.

Zur Geschichte des Operationalisierungsbegriffs in der Psychopathologie.

Psychisch Kranke als Grundrechtsträger.

Psychonomie Nach Werbik.

Symbolischer Interaktionismus [W].

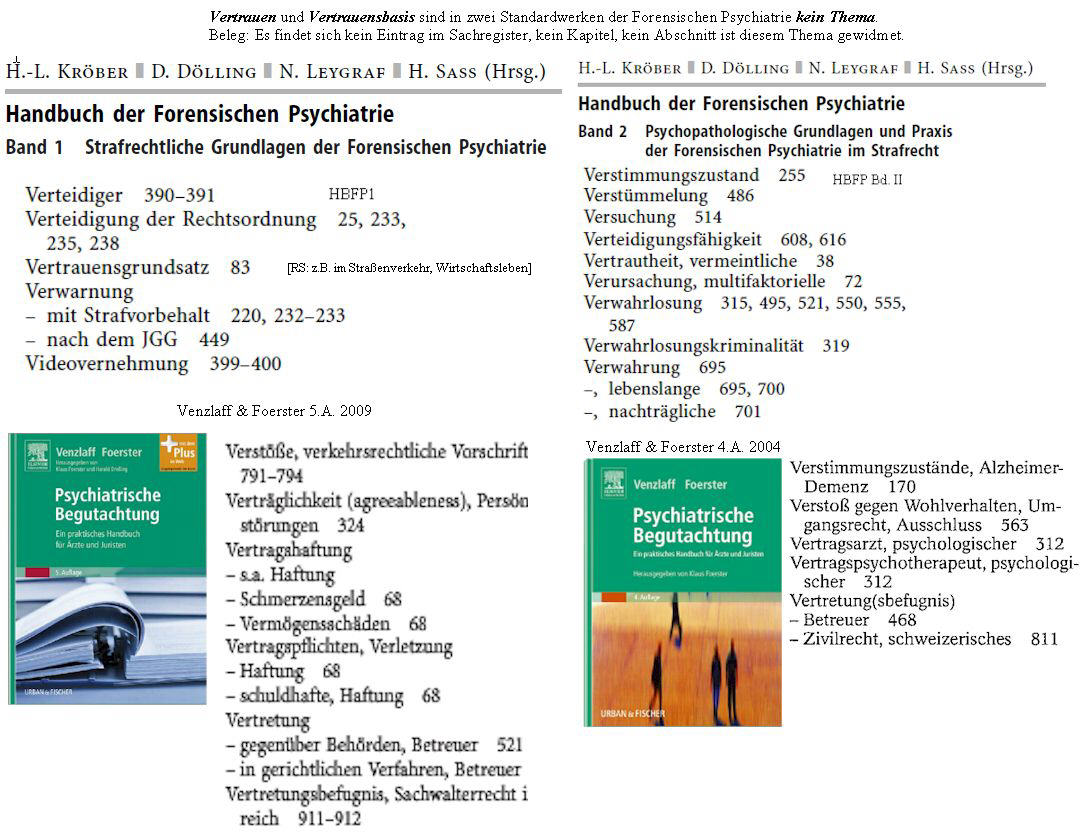

Vertrauen, Vertrauensbasis, Vertrauensbeziehung in zwei Standardwerken der forensischen Psychiatrie.

Wahn. * Infos zum Wahn. * Zur Bedeutung des Wahns *

Wundt 1888 zum Problem der Selbstbeobachtung.

Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität.

Zusammenfassungen, Abstracts:

Subjektivität, Nachträglichkeit und Mangel (Kobbé 2003).

Patient als Partner in der Forensischen Psychiatrie (Schierek 2003).

Literatur, Links, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Ich habe den subjektwissenschaftlichen Ansatz erstmals zum Thema forensische Begutachtung vorgestellt und erörtert. Diese neue Seite dient der Verallgemeinerung bei weitgehender Nutzung der ursprünglichen Quelle (2014).

Zusammenfassung

Begriffsbestimmung subjektwissenschaftliche Orientierung: Subjektwissenschaftlich vorgehen bedeutet, Versuchspersonen oder ProbandInnen als wichtige Forschungspartner, die in den Forschungsprozess ausdrücklich miteinbezogen werden, anzusehen.

Standardmethode ist das Gespäch, die Exploration, das Interview.

Vorteile und Nutzen subjektwissenschaftlich orientierter Forschung:

- Stimmigere (richtiger, gültiger=valider) Aussagen relevanter Forschungssachverhalte

- Erweiterte und vertiefte Erkenntnisse zu den relevanten Forschungssachverhalten

- Großer zeitlicher Aufwand

- Individuelle Verläufe und womöglich schwierig zu bestimmende Kennwerte

- Schwierige Vergleiche der Ergebnisse verschiedener Individuen

- Schwierige Bestimmung testtheoretischer Kennwerte wie z.B. Reliabilität oder Stabilität

- Fragebogenverfahren nur bedingt und nur mit Zusatzexploration anwendbar

Einführung subjektwissenschaftlicher Ansatz

In der Regel ist objektive Erforschung - wie in der Naturwissenschaft

- eines Gegenübers in einer zwischenmenschlichen Begegnung nicht möglich.

Auf beiden Seiten beeinflussen Wünsche, Interessen, Erwartungen, Einstellungen,

Erfahrungen, Stellung und Rolle in der besonderen Situation die Ergebnisse.

Der Forscher und Beobachter wirkt am Forschungsergebnis mit - ob er will

oder nicht. Wenn das schon so ist, so kann auch offen darüber gesprochen

und verhandelt werden. Die ausdrückliche Einbeziehung des Gegenübers

als Erkenntnis- und Erforschungspartner, der es über sein Objekt-Dasein

hinaus hebt und ihn als Subjekt anerkennt hat dem Ansatz seinen Namen verliehen:

subjektwissenschaftlicher Ansatz.

Die subjektwissenschaftliche Orientierung ist keine

bloße ethische Geste oder Nettigkeit, sondern grundsätzlicher

Natur. Werbik hat schon 1985 in "Psychonomie" und "Psychologie"

auf diesen grundsätzlichen Unterschied hingewiesen, ebenso Zitterbarth

& Werbik im gleichen Jahr in Subjektivität als methodisches

Prinzip, wobei dieser Titel, wie der Name "Subjektwissenschaft", leider

einen ungünstigen Beigeschmack hat, insbesondere bei WissenschaftlerInnen,

die in der Subjektivität gerade das sehen, was als unwissenschaftlich

überwunden werden sollte. Es ist aber im Grunde ganz einfach: man

kann derzeit in aller Regel über das Erleben eines anderen Menschen

nichts wissen und herausfinden, ohne mit ihm sprechen. Das bedeutet, ihn

in den Erkenntnisprozess einzubeziehen. Nur er kann auf meine Fragen, die

er verstehen und annehmen muss, antworten und im Dialog weiter klären.

Ein bedeutsamer Teil aller Erkenntnisse geht daher auf die dialogische

Klärungsarbeit der Exploration zurück.

Geschichte: In der Psychologie gab es nach der frühen Erlebnis- (z.B. Brentano, Wundt, Bühler) und Verstehenspsychologie (z.B. Dilthey, Windelband, Jaspers, Gruhle) auf der einen und dem Pragmatismus (James, Dewey) und Operationismus (Bridgman, Behavioristen) auf der anderen Seite, unterstützt durch die kognitive Wende, in den 1970er Jahren zwei Forschungsansätze, die ungefähr um die gleiche Zeit entwickelt wurden. Einmal der Ansatz der Gruppe um Klaus Holzkamp (Berlin) mit der von ihm geschaffenen kritischen Psychologie mit engen Bezügen zur marxistisch sozioökonomischen Reflexion. Der andere Beratungsforschungs- und handlungspsychologische Ansatz gehört zur Forschungsgruppe um Kaiser & Werbik (Erlangen) und übergeordnet zum Gesamtgebiet der Kulturpsychologie deren Wurzeln in der Schule des Erlanger Konstruktivismus lagen, in dem das Beratungsprinzip wichtig ist. Ganz allgemein spielt das Thema Subjektwissenschaft in der idiographischen Wissenschaft und Einzelfallforschung eine wichtigere Rolle, wie auch bei den qualitativen Forschungsmethoden. Soziologisch steht der symbolische Interaktionismus (Mead) der Grundidee nahe. In der Forensik hat m. W. bislang nur Heinz Jürgen Kaiser in seinen verkehrspsychologischen Obergutachten auf dieser subjektwissenschaftlichen Basis und Orientierung praktisch gearbeitet (Beispiel). Er kann daher als Begründer subjektwissenschaftlicher forensischer Begutachtung (im Anwendungsbereich Verkehrspsychologie) angesehen werden.

Skizze

subjektwissenschaftlicher Orientierung

Subjektwissenschaftliche Orientierung kann kann grob wie folgt skizziert

werden:

- Schaffen der subjektwissenschaftlichen Voraussetzungen.

- Aufbau, Entwicklung und Sicherung einer gemeinsamen Sprache zur Verständigung und Klärung.

- Gemeinsame Erforschung der relevanten Sachverhalte.

- Gemeinsame Erörterung und Niederlegung der Ergebnisse.

1. Schaffen der subjektwissenschaftlichen

Voraussetzungen

- Subjektwissenschaftliche Orientierung bedeutet, sein Gegenüber als Explorationsspartner anzusehen, anzuerkennen und sich nicht über sein Erleben zu erheben.

- Zunächst ist eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung anzustreben und einzurichten, was im psycho-pathologischen Feld mitunter sehr schwierig sein kann, manchmal auch nicht möglich ist. Bislang wird das in der forensischen Psychiatrie regelhaft nicht beachtet.

- Hierbei spielt die Information und Aufklärung, Risiken und Nebenwirkungen, hinsichtlich der Ziele, der Mittel und Wege der Untersuchung und ihres Verlaufes eine wichtige erste Rolle. .

2. Aufbau und Entwicklung und Sicherung

einer gemeinsamen Sprache zur Verständigung und Klärung

- Bei der Exploration kommt es sehr darauf an, keine suggestiven Sachverhalte - mit Ausnahme der notwendigen Informationen - nahezulegen, die erst erkundet werden sollen. Das kann an verschiedenen Stellen sehr schwierig werden und erfordert mitunter großes psychologisches Können und Geschick. (> Explorations- und Vernehmungsfehler)

- Die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache zur Klärung der Forschungs- oder Beweisfragen kann sehr unterschiedlich aufwändig sein, etwa bei der Erarbeitung und Erkundung von Ich-Störungen, Wahn, aber auch Halluzinationen (nicht jedes Stimmen hören muss ein schizophrenes Zeichen sein).

- Die Entwicklung oder Kontrolle einer gemeinsamen Sprache kann mit der gemeinsamen Erforschung der bedeutsamen Sachverhalte einhergehen und dialogisch während der Exploration oder Untersuchung erfolgen.

3. Gemeinsame Erforschung

der relevanten Sachverhalte

- Die relevanten Sachverhalte richten sich nach den Forschungs- und Beweisfragen. Hier gilt die allgemeine Regel, so viel wie möglich aber nicht mehr als nötig.

- Zunächst müssen die relevanten Sachverhalte gemeinsam erkundet und festgestellt werden.

- Das setzt voraus, dass geklärt werden kannt, wie diese Erkundung der relevanten Sachverhalte durchzuführen ist.

- Am Ende der Erkundung wird deren Ergebnis festgehalten, worin man sich einig werden konnte und wo vielleicht nicht.

4. Gemeinsame Erörterung,

Niederlegung, Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse

- Wenn die entsprechenden Daten und Informationen, die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, geht es an die gemeinsame Bewertung in einer gemeinsamen Beratung.

- Anschließend kann man die Bedeutung der Ergebnisse im Zusammenhang mit den Forschungs- oder Beweisfragen erörtern, um in einer gemeinsamen Beratung eine übereinstimmende Beurteilung und Bewertung anzustreben.

ChatGPT

- Stationäres ChatGPT über Chip.de)

- https://chatgpt.ch/

Fragen subjektwissenschaftlicher Ansatz und subjektwisenschaftliche

Orientierung (23.724.08.2023)

| subjektwissenschaftlicher Ansatz (Abfrage 23.08.2023, 19:14) | subjektwissenschaftliche orientierung (24.08.2023, 10:55) |

| "Der subjektwissenschaftliche Ansatz ist ein Ansatz in den Sozialwissenschaften,

der sich auf die Erforschung und das Verständnis der individuellen

Erfahrungen, Perspektiven und Interpretationen konzentriert. Im Gegensatz

zu objektiven Ansätzen, die sich auf messbare Fakten und allgemeine

Gesetzmäßigkeiten konzentrieren, legt der subjektwissenschaftliche

Ansatz den Schwerpunkt auf die subjektive Bedeutung, die Menschen ihren

Erfahrungen geben.

_ Der subjektwissenschaftliche Ansatz geht davon aus, dass Menschen aktive Teilnehmer in der Konstruktion ihrer sozialen Realität sind und dass ihre individuellen Erfahrungen und Interpretationen wichtig sind, um soziale Phänomene zu verstehen. Er betont die Bedeutung von Kontext, Kultur, Sprache und sozialen Beziehungen bei der Interpretation von Ereignissen und der Konstruktion von Bedeutung. In der subjektwissenschaftlichen Forschung werden oft qualitative Methoden wie Interviews, Beobachtungen und Textanalysen verwendet, um die individuellen Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmer zu erfassen. Es geht darum, ein tiefes Verständnis für die subjektive Realität der Menschen zu entwickeln und ihre Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen. Der subjektwissenschaftliche Ansatz hat in verschiedenen Bereichen der

Sozialwissenschaften Anwendung gefunden, wie zum Beispiel in der Psychologie,

Soziologie, Anthropologie und Bildungswissenschaft. Er ermöglicht

es Forschern, komplexe soziale Phänomene aus der Sicht der Betroffenen

zu untersuchen und ein umfassenderes Verständnis von menschlichem

Verhalten und sozialen Interaktionen zu gewinnen"

|

Die subjektwissenschaftliche Orientierung bezieht sich auf einen Ansatz

in den Sozialwissenschaften, der den Fokus auf das individuelle Erleben

und die subjektive Perspektive einer Person legt. Im Gegensatz zu objektiven

Messungen und quantitativen Daten zielt die subjektwissenschaftliche Orientierung

darauf ab, das Verständnis für die individuellen Erfahrungen,

Bedeutungen und Interpretationen von Menschen zu vertiefen.

Diese Orientierung basiert auf der Annahme, dass das Verhalten und die

Handlungen von Menschen durch ihre individuellen Erfahrungen, Werte, Überzeugungen

und sozialen Kontexte geprägt sind. Sie betont die Bedeutung der persönlichen

Perspektive und des subjektiven Erlebens bei der Erforschung sozialer Phänomene.

In der subjektwissenschaftlichen Orientierung werden qualitative Forschungsmethoden wie Interviews, Beobachtungen und Fallstudien eingesetzt, um ein tieferes Verständnis für die individuellen Erfahrungen und Perspektiven zu gewinnen. Es geht darum, die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen zu erfassen und zu analysieren, um soziale Phänomene besser zu verstehen. Die subjektwissenschaftliche Orientierung hat ihren Ursprung in verschiedenen Disziplinen wie der Psychologie, Soziologie und Anthropologie. Sie ermöglicht es Forschern, komplexe soziale Phänomene aus der Perspektive der beteiligten Personen zu betrachten und zu analysieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die subjektwissenschaftliche Orientierung nicht den Anspruch erhebt, objektive Wahrheiten zu liefern, sondern vielmehr das Verständnis für die individuellen Erfahrungen und Perspektiven zu erweitern. Sie ergänzt andere Forschungsansätze und trägt dazu bei, ein umfassenderes Bild sozialer Phänomene zu zeichnen. |

Literatur (Auswahl)

- Allespach, Martin & Held, Josef (2015, Hrsg.) Handbuch Subjektwissenschaft Ein emanzipatorischer Ansatz in Forschung und Praxis; EAdA Schriftenreihe. Frankfurt aM: Bund-Verlag.

- Aschenbach, Günter (1984) Erklären und Verstehen in der Psychologie. Zur methodischen Grundlegung einer humanistischen Psychologie. Bad Honnef: Bock + Herchen.

- Behrens, Ulrike (2002). Das Rätsel Lernen. Eine subjektwissenschaftliche Untersuchung zur Konstruktion und Bedeutung des Lernens. Gießen: Focus.

- Bergold, Jarg; Thomas, Stefan (2012) Partizipative Forschungsmethoden : ein methodischer Ansatz in Bewegung. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 13(1), Art. 30 (2012)

- Buber, Martin (2006) Das dialogische Prinzip: Ich und Du. Zwiesprache. Die Frage an den Einzelnen. Elemente des Zwischenmenschlichen. Zur Geschichte des dialogischen Prinzips. Gütersloh: ?

- Edie, James M. (1966) Phenomenology and Psychiatry: The Need for a "Subjective Method" in the Scientific Study of Human Behavior. In (55-73)Baeyer, Walter Ritter von & Griffith, Richard M. (1966) Conditio Humana. Erwin Straus on his 75. birthday. Berlin: Springer.

- Hayakawa, S.I. (1967) Semantik Sprache im Denken und Handeln. Darmstadt: Verlag Darmstädter Blätter.

- Heinen, G. (2012) Selbst-Handeln bei Epilepsie. Eine subjektwissenschaftliche Grundlegung einer psychosomatischen Epileptologie. Dissertation Frankfurt/O Europa-Universität Viadrina D.

- Holzkamp, Klaus (1964). Theorie und Experiment in der Psychologie. Eine grundlagenkritische Untersuchung. Berlin: De Gruyter.

- Holzkamp, Klaus (1968). Wissenschaft als Handlung. Versuch einer neuen Grundlegung der Wissenschaftslehre. Berlin: De Gruyter.

- Holzkamp, Klaus (1979a) Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität I.: Das Verhältnis von Subjektivität und Gesellschaftlichkeit in der traditionellen Sozialwissenschaft und im Wissenschaftlichen Sozialismus. Forum Kritische Psychologie 4, 10-54.

- Holzkamp, Klaus (1979b) Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität II.: Das Verhältnis individueller Subjekte zu gesellschaftlichen Subjekten und die frühkindliche Genese der Subjektivität. Forum Kritische Psychologie 5, 7-46.

- Holzkamp, Klaus (1983) Der Mensch als Subjekt wissenschaftlicher Methodik. Vortrag, gehalten auf der 1. Internationalen Ferienuniversität Kritische Psychologie vom 7.-12. März 1983 in Graz. [PDF]

- Holzkamp, Klaus (1995) Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Campus, Frankfurt 1995 ISBN 3593353172.

- Holzkamp, Klaus (1996, posthum). Psychologie: Selbstverständigung über Handlungsbegründungen alltäglicher Lebensführung. Forum Kritische Psychologie 36, 7-74.

- Holzkamp, Klaus (2013) Kritische Psychologie als Subjektwissenschaft. Schriften 06. Argument Verlag.

- Jahn, Robert G. & Dunne, Brenda J. (1997) Science of the Subjective. Journal of Scientific Exploration Vol. 11, No. 2, pp. 201–224, 1997

- Jäger, M.; Leiser, E.; Maschewsky & Schneider, U. (1979, Hrsg.) Subjektivität als Methodenproblem. Beiträge zur Kritik der Wissenschaftstheorie und Methodologie der bürgerlichen Psychologie. Köln: Pahl-Rugenstein.

- Kaiser, H. J. & Seel, H.-J. (1981, Hrsg.) Sozialwissenschaft als Dialog. Methodische Grundlagen der Beratungsforschung. Weinheim: Beltz

- Kaiser, H.J. (1981) Beratungsforschung als alternatives Forschungsprogramm. In (36-47): Kaiser, H. J. & Seel, H.-J. (1981, Hrsg.)

- Kaiser, H.J. (1992) Grundsatz- und Methodenfragen in der Erforschung von Handlungs- und Lebensorientierungen alter Menschen. Zeitschrift f. Heilpädagogik, 43,7, 433-444

- Kaiser, H. J. & Werbik, H. (1977) Der Telefonzellenversuch – Ein erstes Experiment zur Überprüfung einer Theorie sozialen Handelns. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 8, 115 – 129 [PDF]

- Kaiser, Heinz Jürgen & Werbik, Hans /2012) Handlungspsychologie. Eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Kamlah, W., Lorenzen, P. (1967). Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens. Mannheim: Bibliographisches Institut.

- Kobbé, Ulrich (2003) Subjektivität, Nachträglichkeit und Mangel. Zur Ethik des Subjekts der Forensischen Psychotherapie. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 10, 2, 63-86. [Zusammenfassung]

- Kobbé, Ulrich (2010) Forensische Foucaultiade oder Kleine Subjektpsychologie des forensischen Diskurses. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 17, 2, 83-

- Lösel, Friedrich (1983). Kriminalpsychologie. Grundlagen und Anwendungsbereiche. Weinheim: Beltz.

- Lorenzen, P. & Schwemmer, P. (1973). Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie. Mannheim: B.I.

- Markard, M. (2010) Kritische Psychologie: Forschung vom Standpunkt des Subjekts, in: Mey & Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. VS.

- Markard, Morus (1991). Methodik subjektwissenschaftlicher Forschung. Jenseits des Streits um quantitative und qualitative Methoden. Hamburg: Argument.

- Markard, M. & Kaindl, Christina (2000) Ausbildungsprojekt subjektwissenschaftliche Berufspraxis, Kritische Psychologie und studentische Praxisforschung. Wider Mainstream und Psychoboom. [PDF]

- Mittelstraß, Jürgen (1980-1996, Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzler, Stuttgart.

- Osterkamp, Ute (2008). Soziale Selbstverständigung als subjektwissenschaftliches Erkenntnisinteresse. Forum Kritische Psychologie 52, 9-28.

- Osterkamp, Ute; Lindemann, Ulla & Wagner, Petra (2002). Subjektwissenschaft vom Außenstandpunkt? Antwort auf Barbara Fried. Forum Kritische Psychologie 44, 152-176.

- Schäfers, Markus (2008) Lebensqualität aus Nutzersicht. Wie Menschen mit geistiger Behinderung ihre Lebenssituation beurteilen. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Elisabeth Wacker. Dissertation Technische Universität Dortmund, 2007. Wiesbaden: VS. [GB] [besonders S. 342 zur Erforderlichkeit eines wubjektwissenschaftlichen Ansatzes]

- Schiereck, Sabine (2003) Der Patient als Partner in der Forensischen Psychiatrie? Pflege-Entwicklung - Projektergebnisse. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 10, 2, 86-99. [Zusammenfassung]

- Straub, Jürgen (1999) Handlung, Interpretation, Kritik. Berlin: DeGruyter. [GB]

- Straub, Jürgen & Werbik, Hans (1999, Hrsg.) Handlungstheorie. Begriff und Erklärung des Handelns im interdisziplinären Diskurs. Frankfurt/Main: Campus

- Werbik, H. (1976) Grundlagen einer Theorie sozialen Handelns. Teil I: Aufbau der handlungstheoretischen Terminologie. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 7, 248-261 [PDF]

- Werbik, H. (1976) Grundlagen einer Theorie sozialen Handelns. Teil II: Aufbau der handlungstheoretischen Terminologie. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 7, 310-326 [PDF]

- Werbik, Hans (1978) Handlungstheorien. Kohlhammer Standards Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer.

- Werbik, Hans (1983) Perspektiven handlungstheoretischer Erklärungen von Straftätern [mit einer Fallbeschreibung, die vom Betroffenen akzeptiert wurde]. In (85-95): Lösel, F. (1983)

- Werbik, Hans (1985) "Psychonomie" und "Psychologie". Zur Notwendigkeit d. Unterscheidung zweier Wissenschaften. Momorandum Nr. 2. Auch in: Burrichter, Clemens et al. (1986, Hrsg.) Technische Rationalität und rationale Heuristik. Paderborn: Schöningh. [PDF]

- Zitterbarth, Walter & Werbik, Hans (1985) Subjektivität als methodisches Prinzip. Argumente und Verfahrensweisen einer dialogisch-verstehenden Psychologie. Memorandum Nr. 9. Institut für Psychologie. Lehrstuhl II. [PDF]

Links (Auswahl: beachte)

- Stationäres ChatGPT über Chip.de)

- https://chatgpt.ch/

- Entwurf für eine Subjektwissenschaftliche Orientierung in der forensisch-psycho-pathologischen Begutachtungssituation.

- Überblick Wissenschaft in der IP-GIPT.

- Wissenschaftsbegriff.

- Wissenschaftliches Arbeiten.

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort. * Eigener weltanschaulicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Beratungsprinzip [Quelle]

Kurz und bündig bedeutet die Befolgung des Beratungsprinzps, dass zunächst keiner der Beteiligten eine bevorzugte, dominante Position hat, sondern die Teilnehmer grundsätzlich gleichberechtigt sind, sich nicht bevormunden und eine Übereinstimmung (Konsensusprinzip) anstreben.

- Kaiser & Werbik (2012), S.131f führen aus:

- Informierung und Aufklärung der Öffentlichkeit über bestimmte Sachverhalte und deren Zusammenhänge

- Intervention als planmäßiger Eingriff in ein System

- Konsensbildung im Rahmen von Konfliktlösungsbemühungen

- Legitimationsversuche zur Rechtfertigung politischer Entscheidungen

- Oswald Schwemmer in Mittelstraß (1980, Hrsg), Bd. I., S. 283

"9.4 Das Prinzip der Nicht-Bevormundung

Die Verdoppelung der Realität (bewusst planend die Person des Forschers, bloß reaktiv die Versuchspersonen) hat sich, analysiert man Inhalte und Vorgehensweisen in der experimentellen Forschung genauer, als gravierende Erschwernis der Forschung herausgestellt. Die Unterschiedlichkeit von Nicht-Forscher (als Objekt) und Forscher (als Subjekt) existiert ja lediglich als eine kontrafaktische Unterstellung. Faktisch aber muss der experimentell tätige Psychologe ständig mit sinngehaltsgemäßem Handeln seiner Versuchspersonen rechnen, beispielsweise mit ihrer Fähigkeit, Situationen zu interpretieren, und ihr Tun entsprechend dieser ihrer Interpretationen auszurichten. Täuschungsprozeduren sind die Folge der Doppelbödigkeit im methodologisch-anthropologischen Ansatz der Forschung.

Beziehen sich die Forschungsfragestellungen auf Sozialverhalten und soziale Beziehungen, werden die Art des in der experimentellen Forschung gewonnenen Wissens und seine Verwendungsmöglichkeit zum sozialen Problem. Seel (1981) argumentiert diesbezüglich so:

„Wenn die Überprüfung des Wissens gebunden ist an Situationen, in denen eine Person(engruppe) nur als Objekt der Handlungen einer anderen Person(engruppe) in Erscheinung treten darf, ist leicht einzusehen, dass dieses Wissen praktisch auch nur in ähnlichen, d.h. Herrschaftssituationen, unproblematisch anwendbar ist.“ (S. 58 f.)

Eine solche sozialwissenschaftliche Forschung verfehlt notwendigerweise das Ziel, zur Schaffung emanzipatorischen Wissens beizutragen, d.h. zu einem Wissen, das geeignet ist, Menschen zu einer größeren Freiheit, zu einer besseren Vertretung ihrer Interessen, zur besseren Einsicht in ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten zu verhelfen. Es ist ja eher ein Herrschaftswissen, das geschaffen wird, ein Wissen über das „Funktionieren“ von Menschen unter bestimmten, herstellbaren Bedingungen. Wenn der Forscher zu Wissen gelangt, unter welchen Bedin-[>132]gungen Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen sind, markiert dies die Basis eines bevormundenden Verhältnisses des einen über den anderen.

Die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Unterscheidung in der handlungstheoretisch fundierten, dialogischen „Beratungsforschung“ geschieht im Interesse einer emanzipatorischen Zielsetzung der Forschung. Forscher und Nicht-Forscher erlangen in der Forschungssituation den Status von Partnern, die im Austausch miteinander und geleitet von denselben Interessen nach gültigen Aussagen über das Handeln von Menschen suchen. So ist das Prinzip der Nicht-Bevormundung als forschungsleitendem Prinzip zu verstehen.

9.5 Konsensbildung als erkenntnisleitendes Interesse

Wenn von Interessen und Zielen der Forschung die Rede war und dies auch

noch mit dem Komplex sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation der erforschten

Subjekte verknüpft wurde, dann wird ein schwieriges Feld des Diskurses

in den Sozialwissenschaften betreten. Schließlich hat die Debatte

um die Wertgebundenheit vs. Wertfreiheit der Wissenschaft dort eine lange

Tradition, besonders sichtbar geworden im sog. „Werturteilsstreit“ zu Zeiten

Max Webers oder im Positivismusstreit der 60er und 70er Jahre des vorigen

Jahrhunderts (vgl. Adorno et al. 1972). Vertreter des Kritischen Rationalismus

(etwa: Karl Popper, Hans Albert) warfen ihrer Gegenseite, den Mitgliedern

der sog. „Frankfurter Schule“ (Theodor W. Adorno oder Jürgen Habermas)

vor, das Postulat der Wertfreiheit der Wissenschaft zu verletzen. Der rationale

(und emotionale) Kern des Wertfreiheitspostulats liegt in dem Unbehagen,

das „wissenschaftsexterne“ Zwecke, nämlich solche des sozialen Lebenszusammenhanges,

auslösen. „Lebenswelt“ bedeutet ja konkret auch immer politische,

gesellschaftliche Welt. Die Freiheit, die sich die Beratungsforschung zum

Ziel gesetzt hat, bezieht sich allerdings nicht auf eine spezielle politische

Idee, sondern auf eine Befreiung von handlungserschwerenden, allgemein

lebenserschwerenden Problemen. Ein besonders herausragendes Problem stellt

das des Konfliktes mit anderen Menschen dar.

Zweck der Forschung soll entsprechend vor allem

sein, Erkenntnisse und Verfahrensweisen zu gewinnen, die eine Konfliktlösung

ohne Gewalt und unter Konsens aller beteiligten Parteien möglich macht

oder fördert. Selbstverständlich wird mit diesem lebenspraktischen

Erkenntnisinteresse die Vorstellung der Erkenntnisgewinnung als eines (wertfreien)

Selbstzweckes der Wissenschaft aufgegeben.

Bernhard Badura hat 1976 vier typische Interessenkontexte

sozialwissenschaftlicher Forschung angegeben, wenn sie den Schritt von

der Grundlagenforschung zur Anwendung vollzieht, von denen der dritte direkt

der handlungspsychologischen Beratungsforschung zugeordnet werden kann:

Auch die Informierung und Aufklärung der Öffentlichkeit

kann als ein dem Konzept der Beratungsforschung nahestehendes Erkenntnisinteresse

angesehen werden."

"Beratung, vor allem in der konstruktiven > Ethik verwendeter Terminus zur Bezeichnung von Reden über verschiedene Vorschläge (zur Aufstellung einer Handlungsnorm, zur Ausführung einer Handlung oder auch zur Annahme einer Behauptung), die mit dem Ziele der Einigung geführt werden. Die mit der Betrachtung von B.en verbundene Absicht ist es, über eine Auszeichnung vernünftiger B.en ohne eine (dogmatische) Vorfestlegung auf bestimmte Vorschläge gute Begründungen bzw. gut begründete Vorschläge zu bestimmen. Als vernünftig werden in der konstruktiven Ethik B.en angesehen, die einem bestimmten Prinzip folgen, das als Rekonstruktion des kategorischen Imperativs I. Kants (> Imperativ, kategorischer) verstanden, von einzelnen Autoren aber verschieden formuliert wird; z.B. als Prinzip der >Transsubjektivität (d.i. als die Forderung, nicht auf seinen eigenen Vorschlägen, nur weil es die eigenen sind, zu bestehen), als Prinzip, unvoreingenommen, nicht persuasiv und zwanglos miteinander zu beraten (> Begründung, > Dialog, rationaler) oder als > Vernunftprinzip (d.i. als die Forderung, jeden Grund, den man für einen eigenen Vorschlag anführt, als Grund auch für die Vorschläge beliebiger anderer anzuerkennen, oder nur solche Vorschläge vorzutragen, von denen man meint, daß sie allgemein, d.h. für alle Betroffenen, annehmbar sind (> allgemein (ethisch), > Universalität (ethisch)).

Literatur: F. Kambartel (ed.). Praktische Philosophie und konstruktive Wissenschaftstheorie. Frankfurt 1974: P. Lorenzen, Theorie der technischen und politischen Vernunft, Stuttgart 1978. P. Lorenzen/() Schwemmer. Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie, Mannheim/Wien/Zürich 1973, 21975; O. Schwemmer, Philosophie der Praxis. Versuch zur Grundlegung einer Lehre vom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der praktischen Philosophie Kants, Frankfurt 1971, 21980. O.S."

Konsensbemühung mit dem psychisch Kranken

- Rn 38 aus Schmidt, Adrian (2013) Zwangsmedikation von psychisch

Kranken [PDF]

"b) Konsensbemühung

Problematisch erscheint nach den Personenkriterien (oben 3.) die vom BVerfG 2011 aufgestellte und 2013 wiederholte [FN99: Vgl. schon BVerfGE 128, S. 282, 307.] Forderung, wonach die Ermächtigungsgrundlage zur Zwangsbehandlung den Ärzten vorschreiben müsse, dass sie sich vor der Behandlung darum zu bemühen hätten, mit der betroffenen Person einen Konsens über die Behandlung herbeizuführen. Dieser Versuch soll eine „freiwillige Zustimmung“ der betroffenen Person erwirken und damit der Therapie ersichtlich den Ruch der Zwangsbehandlung nehmen oder diesen zumindest abmildern. In der Aufsatzliteratur wird das insoweit konkretisiert, als ein ernsthafter, mit angemessenem, also ausreichendem Zeitaufwand und ohne Druckausübung vorgenommener Versuch vorgeschaltet werden müsse, bei dem Betreuten ein Therapieverständnis nebst -einwilligung zu erreichen. [FN100: Georg Dodegge, Ärztliche Zwangsmaßnahmen und Betreuungsrecht, in: NJW 2013, S. 1265]"

Operationalisierung

- Vieles, was wir Seele und Geist zurechnen, ist nicht direkt beobachtbar.

Die Merkmale von Seele

und Geist sind Konstruktionen. Daher sind Aussagen über Seele

und Geist (befinden, fühlen, denken, wünschen, wollen, eingestellt

sein, ...) besonders anfällig für Fehler. Damit man sich nicht

in rein geistigen Sphären bewegt, ist es daher in vielen Fällen

sinnvoll, ja notwendig, unsere Konstruktionen seelischer Merkmale und Funktionsbereiche

an Konkretes, Sinnlich-Wahrnehmbares, Zählbares

zu knüpfen. Damit haben wir die wichtigsten praktisches Kriterien

für Operationalisiertes benannt (in Anlehnung an das test-theoretische

Paradigma; Stichwort Operationalisierung

bei Einsicht und Einsichtsfähigkeit)

Ein Begriff kann demnach als operationalisiert gelten, wenn sein Inhalt durch wahrnehm- oder zählbare Merkmale bestimmt werden kann. Viele Begriffe in der Psychologie, Psychopathologie, in Gesetzen und in der Rechtswissenschaft sind nicht direkt beobachtbare Konstruktionen des menschliches Geistes und bedürften daher der Operationalisierung. Welcher ontologischer Status oder welche Form der Existenz ihnen zukommt, ist meist unklar.

Das Operationalisierungsproblem von Fähigkeiten. Ob einer etwas kann oder nicht, lässt sich im Prinzip leicht prüfen durch die Aufforderung, eine Fähigkeitsprobe abzulegen in der eine Aufgabe bearbeitet wird, z.B. die Rechenaufgabe 12 - 7 + 1 = ? Hierbei gibt es eine ganze Reihe richtiger Lösungen, z.B.: (1) die Hälfte des ersten Summanden, (2) 5 + 1, 7 - 1 oder (3) die, an die die meisten zuerst denken: 6. Will man prüfen, ob jemand rechtmäßige von unrechtmäßigen Handlungen unterscheiden gibt kann, gibt man z.B. 10 Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor und lässt diese bearbeiten, etwa als einfacher Ja-Nein-Test oder als Begründungs- oder Erörterungsaufgabe, wenn tiefere Einblicke gewünscht werden. Doch wie will man herausbringen, ob jemand vor drei Monaten, am TT.MM.JJJJ um 13.48 Uhr als man einen Gegenstand (z.B. einen Fotoapparat) in seiner Tasche wiederfand, wusste, dass dieser Gegenstand nicht in seine Tasche hätte gelangen dürfen?

> Drei Beispiele Innere Unruhe, Angst, Depression (Quelle)

| Merkmal (latente Dimension) | Operationalisierung(en) |

| (a) Innere Unruhe | Ich bin innerlich unruhig und nervös. |

| (b) Angst | Ich fühle Angst. |

| (c) Depression | Nicht selten ist alles wie grau und tot und in mir ist nur Leere. |

Hayakawa (1967) zitiert S. 241 Bridgman kurz und bündig: "Um die Länge eines Gegenstandes herauszufinden, müssen wir bestimmte physikalische Operationen vornehmen. Der Begriff der Länge wird daher festgestellt, wenn die Operationen, durch die die Länge gemessen wird, festgestellt sind .... Im allgemeinen verstehen wir unter irgend einem Begriff nicht mehr als eine Anzahl von Operationen; DER BEGRIFF IST SYNONYM MIT DER ENTSPRECHENDEN ANZAHL VON OPERATIONEN. "(3)"

Zur

Geschichte des Operationalisierungsbegriffs in der Psychopathologie

Kendell (1978) berichtet, S. 25f: "Vor einigen Jahren machte der Philosoph

Carl Hempel einem Publikum von Psychiatern und klinischen Psychologen,

die an Fragen der Diagnose und der Klassifikation interessiert waren, in

taktvoller Weise den Vorschlag, sie sollten das Problem dadurch angehen,

daß sie „operationale Definitionen" für alle die verschiedenen

Krankheitskategorien in ihrer Nomenklatur entwickelten (Hempel 1961). Dies

war wirklich der einzige Rat, den ein Philosoph oder Naturwissenschaftler

überhaupt hätte geben können. Der Ausdruck operationale

Definition wurde ursprünglich von Bridgman (1927) geprägt, der

ihn folgendermaßen definierte:

„Die operationale Definition eines wissenschaftlichen

Begriffes ist eine Übereinkunft des Inhalts, daß S auf alle

die Fälle - und nur auf die Fälle - anzuwenden ist, bei denen

die Durchführung der Testoperation T das spezielle Resultat 0 ergibt."

Wie Hempel selbst zugibt, muß im Rahmen der psychiatrischen Diagnose

der Ausdruck „operational" sehr großzügig interpretiert werden,

um auch noch bloße [>] Beobachtungen mit einschließen zu können.

Im Grunde genommen sagt er nicht mehr, als dass die Diagnose S auf alle

die Personen, und nur auf die, angewandt werden sollte, die das Merkmal

Q bieten oder die dem entsprechenden Kriterium genügen, wobei nur

die Voraussetzung erfüllt sein muß, daß O „objektiv" und

„intersubjektiv verifizierbar" ist und nicht nur intuitiv oder einfühlend

vom Untersucher erfaßt wird.

Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, wie man eine

ganze Reihe klinischer Bilder, von denen viele quantitativ variieren und

kein einzelnes gewöhnlich ausreicht, die fragliche Diagnose zu stellen,

auf ein einziges objektives Kriterium 0 reduzieren kann. Dies ist offensichtlich

eine schwierige und verwickelte Aufgabe. Ein großer Teil dieses Buches

ist direkt oder indirekt mit der Art und Weise befaßt, wie dieses

Ziel erreicht werden könnte. Deshalb ist es angezeigt, an dieser Stelle

zwei allgemeine Prinzipien, die sich hierauf beziehen, aufzustellen. Erstens

müssen Einzelsymptome oder Merkmale, die verschiedene Ausprägungsgrade

haben können, in dichotome Variable umgewandelt werden, indem man

ihnen bestimmte Trennungspunkte zuteilt, so daß die Frage nicht länger

lautet: „weist der Patient das X auf? " oder auch „wieviel X weist er auf?

sondern „weist er soviel X auf? ". Zweitens muß das traditionelle

polythetische Kriterium in ein monotheti-sches umgewandelt werden. Dies

läßt sich ganz einfach durchführen. Anstatt zu sagen, die

typischen Merkmale der Krankheit S seien A, B, C, D und E, und die Mehrzahl

von ihnen müßte vorhanden sein, bevor die Diagnose gestellt

werden kann, müssen A, B, C, D und E algebraisch kombiniert werden,

sodaß eindeutig festgelegt ist, welche Kombinationen dem Kriterium

O genügen und welche nicht.

Man könnte z.B. die Übereinkunft treffen,

daß beliebige drei oder vier der fünf Merkmale dem Kriterium

0 genügen, aber andere, komplexere Kriterien wären ebenfalls

zu akzeptieren unter der Voraussetzung, daß sich jede mögliche

Kombination damit abdecken ließe."

Psychisch Kranke als Grundrechtsträger

- Rn 53 aus Schmidt, Adrian (2013) Zwangsmedikation von psychisch Kranken

[PDF]

"Zwischen 2009 und 2011 wurde ein letztes, früher so genanntes „besonderes Gewaltverhältnis“ geschleift und damit die von Philippe Pinel (1745-1826) durch die Befreiung der „Irren“ von ihren Ketten im Pariser Hospice de Bicêtre 1794 begonnene Humanisierung der Psychiatrie fortgesetzt. Auch im Verhältnis zwischen psychisch kranken Personen und denjenigen, die als fürsorgende oder Gefahren abwehrende Entscheidungsträger im privaten oder öffentlichen Interesse tätig sind, hat jede einzelne Entscheidung Grundrechtsrelevanz: [FN120: Zur diesbezüglichen Entscheidung auch des BGH vgl. Adrian Schmidt Recla/Jens Diener, Betreuungsrechtliche Denkfiguren auf dem Prüfstand der Zwangsbehandlung, in: MedR 2013, S. 6-11, 10.] Auch der psychisch noch so kranke Mensch (und mag er für das gesamte Umfeld und Personal extrem störend sein) ist Grundrechtsträger. Seine Freiheit beschränkende und seinen Körper in Anspruch nehmende Eingriffe brauchen eine verfassungskonforme gesetzliche Grundlage, über die das Parlament diskutieren und abstimmen muss. Der Staat des Grundgesetzes erlaubt keine a priori grundrechts-freien Räume."

Psychonomie

Nach Werbik (1985), S. 1: "Im folgenden wird die Ansicht vertreten, daß die "Begriffsverwirrungen" der Psychologie (Wittgenstein PU II, 14) zum erheblichen Teil darauf zurückzuführen sind, daß die Psychologie aus zwei fundamental verschiedenen Wissenschaften besteht, die in systematischer Absicht gesondert zu behandeln wären. Beiden Wissenschaften liegt eine unterschiedliche Sichtweise (griechisch) menschlichen Verhaltens zugrunde. Der jeweiligen Sichtweise sind gewisse Vor-Annahmen, methodische Prinzipien und Präferenzen zugeordnet. In der heutigen Zeit wird auf den "inneren" Zusammenhang zwischen theoretischen Annahmen und Methoden nicht mehr geachtet. Theoretische Propositionen und methodische Routinen werden aus ihrem jeweiligen Entstehungszusammenhang herausgerissen und in elementaristischer Manier miteinander beliebig verknüpft, so als ob jede theoretische Annahme mit jeder Überprüfungsmethode gleich gut verbunden werden könnte. Kein Wunder, wenn widersprechende Befunde gehäuft auftauchen. Die Tendenz, den Entstehungszusammenhang von theoretischen Annahmen und Methoden zu vernachlässigen, hängt mit einer Vielzahl von Gründen zusammen, von denen ich nur die wichtigsten benennen kann:

- Die Neigung zur "Übergeneralisierung" (Was sich in einem speziellen Kontext einmal als erfolgreich erwiesen hat, wird bedenkenlos auf neue Kontexte übertragen).

- Die geringe "Widerständigkeit" des menschlichen Verhaltens gegenüber theoretischer Interpretation und methodischer Konstruktion.

- Das Fehlen einer brauchbaren Gegenstandsbestimmung der Psychologie und in Konsequenz die Konstituierung des Faches durch die Anwendung gewisser Methoden.

"Im Bereich des psychologischen Aspekts menschlicher Probleme können zwei nach ihren praktischen Fundamenten unterschiedliche Wissenschaftsprogramme unterschieden werden:

- A. Eine am Begriff des Herstellers (Machens, griechisch) und der praktischen Absicht der Kontrolle ausgerichtete "Psychonomie". Aufgabe der Psychonomie ist es, Gesetze menschlichen Verhaltens (Benehmens) zu formulieren, diese (relativ zu normativen Vorgaben) in Technologien zu transformieren und einer praktischen Verwertung (Psychotechnik, Soziotechnik) zugänglich zu machen.

- B. Eine am Begriff des Umgangs (griechisch) und dem ethischen Leitbegriff der Autonomie ausgerichteten "Psychologie". Aufgabe dieser Wissenschaft ist es, in am regulativen Prinzip des "Diskurses" orientierten Gesprächskreisen die Gründe und Hintergründe von Handlung und Handlungsbereitschaften zu erkennen und in praktischer Absicht zur Bewältigung von Konflikten (inter- und intrapersonalen Konflikten) und Krisen (individuellen und kollektiven Orientierungsverlusten) beizutragen.

Im Kontext der "Psychonomie" wird der Mensch als Objekt (Organismus),

im Kontext der "Psychologie" als Subjekt (Person) betrachtet (vgl. Holzkamp

1973). [>4]

Die fundamentale Unterscheidung der beiden Wissenschaften schließt

nicht aus, daß sich problembezogene Überlappungen ergeben. So

kann etwa der Fragenkomplex "Menschenbehandlung" gleichermaßen aus

den Perspektiven beider Wissenschaften bearbeitet werden. Es ist auch erwartbar

und an Beispielen belegbar, daß jede der beiden Wissenschaften für

die andere eine heuristische Funktion erfüllt. ..."

__

symbolischer Interaktionismus

[W]

__

Vertrauen,

Vertrauensbasis, Vertrauensbeziehung

- Der Psychiatrie ist es in den letzten Jahrhunderten nicht gelungen,

eine verbindliche Wahndefinition vorzulegen. Ich habe nach meinen Wahnstudien

eine mir angemessen und schlüssig erscheinende Wahndefinition entwickelt:

- Wissenschaftliches Wahnsystem am Beispiel Mollath.

- Wahn in verschiedenen Störungen und Krankheiten (Diagnostik).

- Einige Wahnbegriffe im AMDP-System.

- Wahnformen.

- Wahnfälle.

- Zur Etymologie von WAHN gegenüber WahnSINN (nach Scharfetter).

- "Normal", "Anders", "Fehler", "Gestört", "Krank", "Verrückt".

- Unterscheiden Wahn und Glauben.

- Mehr zum Wahn > Überblick Wahn.

Definition: Wahn liegt vor, wenn mit rational unkorrigierbarer (Logik, Erfahrung) Gewissheit ein falsches Modell der Wirklichkeit oder ein falscher Erkenntnisweg zu einem richtigen oder falschen Modell der Wirklichkeit vertreten wird.

Beispiel falsches Modell der Wirklichkeit: Ein Passant gähnt und das deutet ein fränkischer Proband als Zeichen Dr. Merks, worauf er in die Knie geht und laut ruft: „Allmächd, Allmächd“. Muss man so jemanden einsperren? Natürlich nicht.

Beispiel falscher Erkenntnisweg eines richtigen Modells der Wirklichkeit: Ein Passant gähnt und ein Proband zieht daraus den Schluss, dass Banken in hohen Maße an Steuerbetrugsdelikten beteiligt sind. Passantengähnen ist keine in unserer Kultur und Wissenschaft anerkannte Erkenntnisquelle für Schwarzgeldschiebereien, die natürlich ein völlig reales Modell der Wirklichkeit sind.

Infos zum Wahn in der IP-GIPT:

___

Zur Bedeutung des Wahns für die Beurteilung der Schuldfähigkeit nach den §§ 20 und 21 StGB.

Dölling, Dieter (2010) Zur Bedeutung des Wahns für die Beurteilung der Schuldfähigkeit nach den §§ 20 und 21 StGB. Forens Psychiatr Psychol Kriminol (2010) 4:166–169 [DOI 10.1007/s11757-010-0057-4]

"Zusammenfassung Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit eines Täters mit Wahnsymptomatik ist zunächst zu prüfen, ob ein Eingangsmerkmal der §§ 20, 21 des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegt. Hierzu ist eine gründliche Diagnose von Art und Intensität des Wahns sowie der ihm zugrunde liegenden psychischen Erkrankung erforderlich. Ist ein Eingangsmerkmal gegeben, ist zu erörtern, wie sich

der Wahn im jeweiligen Einzelfall auf die Fähigkeit des Täters zur Unrechtseinsicht und seine Steuerungsfähigkeit ausgewirkt hat. Hierfür kann ein Blick auf das von Winfried Brugger entwickelte anthropologische Kreuz der Entscheidung hilfreich sein."

Diese Beurteilungkriterien des Mitherausgebers des Handbuches der Forensischen Psychiatrie wurden im Fall Mollath nicht beachtet, angewendet und eingehalten.

Wundt Der Altmeister der Psychologie hatte praktisch schon 1888 das sog. Problem der Selbstbeobachtung auf einfache Weise gelöst:

- „... Es braucht ja die innere Wahrnehmung darum, weil man ihr die wesentlichen

Eigenthümlichkeiten der Beobachtung abspricht, deshalb noch nicht

niedrig gestellt oder verächtlich behandelt zu werden. Letzteres wäre

gewiss um so weniger gerechtfertigt, weil, vor allem in der vorhin beschriebenen

Verbindung mit der Reproduction, die innere Wahrnehmung nicht nur ein unerlässliches

Hülfsmittel, sondern sogar das Fundament der ganzen Psychologie ist.“

Wilhelm Wundt 1888: In: Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung. Philosophische

Studien 4, S. 299.

Leider scheint die ebenso einfache, wie richtige und grundlegende Idee der inneren Wahrnehmung Wundts aus der neueren Wahrnehmungs- und Bewusstseinspsychologie verschwunden zu sein. Im Wahrnehmungsband der Enzyklopädie der Psychologie C,II,1 (1993) gibt es im Sachregister keinen Eintrag Innere Wahrnehmung (auch keinen zu Selbstbeobachtung, aber einen zu „Introspektionismus“ (S. 314): „Konstanzforschung war der Kern der Divergenz zwischen Introspektionismus und Gestaltpsychologie.“ Auch in der Biologischen Psychologie von Bierbaumer & Schmidt aus 2003 findet sich kein Eintrag zur inneren Wahrnehmung. Selbst im Handbuch der Psychologie, Bd. 1, (1966), 1. Halbband Wahrnehmung und Bewusstsein, mit 1179 Seiten findet sich im Sachregister kein Eintrag „Innere Wahrnehmung“ bzw. „Wahrnehmung, innere“. In dem neueren Werk von Hagendorf, Herbert (2011, Hrsg.). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Allgemeine Psychologie für Bachelor findet sich kein Eintrag "innere Wahrnehmung" im Sachregister. (Interne Quelle: innere Wahrnehmung) [Online]

Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität

- Wie die Spezifikationen der beiden Titel schon nahelegen, geht es hier

nicht um subjektwissenschaftliche Orientierung, sondern um die Analyse

von Zusammenhängen unterschiedlicher "Subjekte", von Subjekt und Gesellschaft.

In II. bleibt dunkel, was gesellschaftliche Subjekte sein sollen.

Hier könnte ein alter und offenbar nicht ausrottbarer Personalisierungs-Fehler

der Soziologie eine Rolle spielen, nämlich Konstruktionen als agierende

Subjekte zu interpretieren: DIE Kirche, DIE Gesellschaft, DIE Gewerkschaft,

DIE Arbeiterklasse ...

Zusammenfassungen, Abstracts

- Subjektivität,

Nachträglichkeit und Mangel (Kobbé 2003) "Zusammenfassung

Ethische Fragen forensisch-therapeutischer Praxis nötigen zur Überprüfung vermeintlich (end-) gültiger Standards und Prämissen. Gegenüber in Mode gekommenen deliktfixierten, effizienz- und effektorientierten, manualisierten Behandlungsmodulen, wird eine subjektzentrierte Haltung vertreten. Dies fordert die Ausarbeitung eines psychologisch-subjekttheoretischen Begründungsdiskurses. Anstelle einer unveränderbar abgeschlossenen Vergangenheit sollte forensische Behandlung die Wiederherstellung einer subjektlogisch strukturierten, synchronen Zeitlichkeit des Subjekts provozieren, um die Art und Weise, wie es seine eigene, delinquente Geschichte annimmt, zukunftsweisend weiterzuentwickeln und sich dabei zu kontextualisieren. Die Auseinandersetzung mit Mangel, Devianz, Verkennung, Verleugnung und Selbstidealisierung ist dabei als Prozess der „Instituierung" und „Subjektivierung" zu verstehen. Ziel ist die Entwicklung einer Autonomie der Selbstunterwerfung und des Begehrens."

__

Patient als Partner in der Forensischen Psychiatrie (Schierek 2003) "Zusammenfassung

Der folgende Beitrag reflektiert die Interaktionen zwischen Patienten1 und Pflegekräften: im Maßregelvollzug unter dem Aspekt der unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von Patienten und Pflegekräften innerhalb des Auftrages eines Krankenhauses und des Maßregelvollzuges. Dabei stellt sich die Frage, ob eine partnerschaftliche Begegnung zwischen Patienten und Pflegekräften überhaupt möglich ist, da die Beziehung zwischen beiden zunächst als asymmetrisch zu bezeichnen ist. Pflegetheoretikerinnen aus dem angelsächsischen, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum dagegen sehen den Patienten zwingend als Partner, für eine gelungene pflegetherapeutische Beziehung.

Innerhalb des Pflege-Entwicklungs-Projektes gehen wir dieser Fragestellung immer wieder nach und betrachten die professionelle Beziehungsgestaltung unter vielfältigen Aspekten. Dabei heißt Projektarbeit als solches auf unserer Station, das Gewachsene zu hinterfragen, umzudenken, um sodann das Neue zu kreieren und in den Stationsalltag zu integrieren. Zu¬nächst haben wir uns mit der Frage beschäftigt, woran man merkt, dass ein soziotherapeutisch wirksames Milieu auf der Station herrscht. Als ein wichtiges Merkmal galt der gelungene Aufbau einer Beziehung zwischen Pflegepersonen und Patienten. Sie steht bei vielen Mitarbeitern auch unter dem sicherheitsfördernden Aspekt im Vordergrund. Hieran schließt die Frage, woran erkennen wir einen gelungenen Beziehungsaufbau? Wie wichtig ist er außerhalb der sicherheitsfördernden Aspekte?

Um sich diesen Fragen annähern zu können, werden zunächst die Begriffe Partnerschaft und Patient unter den Aspekten bestehender Definitionen geklärt, um dann im Kontext forensischer Einrichtungen und deren Aufgaben kritisch betrachtet zu werden."

__

Standort: Subjektwissenschaftlicher Ansatz.

*

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Subjektwissenschaftlicher Ansatz. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/wistheo/subwis.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Subjektwissenschaftlicher Ansatz_Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

noch nicht end-korrigiert

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

24.08.2023 angelegt