(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=16.10.2014 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 24.01.25

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright

Postwachstum

Krise, ökologische Grenzen

und soziale Rechte.

Präsentiert von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zusammenfassung * Bibliographie * Inhaltsverzeichnis * BIP als Maß für das Wachstum * Kritik der BIP-Kriterien * Zusammenhänge und Daten * Wachstums-Mythen * Triebkräfte des Wachstums * Ist nachhaltiges Wachstum möglich * Staatliche Lenkung: Harrod, Domar und Keynes * Postwachstumsökonomie Vortrag Harald Klimenta * Vortrag Niko Paech: Befreiung vom Überfluss * Literatur * Links * Glossar, Anmerkungen Endnoten * Querverweise * Zitierung * Änderungen *

Abstract - Zusammenfassung - Summary [Zusammenfassung Kurzvortrag attac-Gruppe Erlangen 13.10.14: PDF]

Der attac Basistext 36 zeigt eindrucksvoll an Daten belegt (natürlich in meiner Interpretation) :

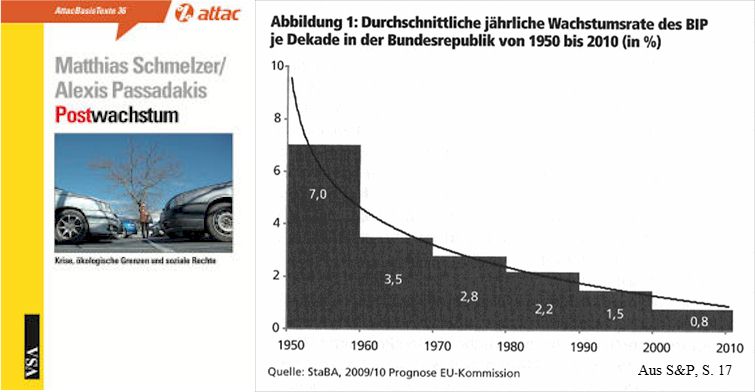

- Das Wirtschaftswachstum nimmt seit 1950 in Deutschland stetig ab, was dafür spricht, dass Wirtschaften dazu tendieren einem Nullwachstum zuzustreben, wenn sie ihr Optimum erreicht haben. Nullwachstum muss daher keineswegs negativ oder dramatisch interpretiert werden. Im Gegenteil: man kann es so deuten: wir haben erreicht, was wir erreichen konnten. Wenn wir das halten, dann sind wir gut, dann ist alles bestens. Jetzt geht es dann um eine vernünftige und faire Verteilung. Ob und inwieweit sich hier ein neuer großer Kondratieff-Zyklus ankündigt, muss einstweilen offen bleiben: denn möglicherweise ist das blindwütige, maßlose Wachsen am Ende angelangt.

- Wachstum als das Maß aller Dinge ist falsch und abnorm. Die üblichen Begründungen sind allgemein gesehen falsch und gelten lediglich teilweise unter bestimmten Bedingungen. Was ständig wächst, wächst sich zu Tode, das lehrt uns die Natur - in seiner schlimmsten Form mit dem Krebs. Die enormen Negativkosten rücksichtslosen Wachstums sind in der Bilanz überdies ausgeklammert oder verleugnet. Die ruinöse Ausbeutung der Erde ist unverantwortlich.

- Die Kriterien, die in das BIP-Wachstumsmaß eingehen, sind nicht angemessen (> Kritik). Es gibt noch viele und wichtige individuelle, gruppenindividuelle und gesellschaftliche Leistungen, die zu berücksichtigen sind.

- Die Lehren von Harrod, Domar und Keynes sind politisch nicht umsetzbar, solange die maßlose Staats-Schuldenwirtschaft verfassungsrechtlich nicht streng unterbunden wird. Wenn der Staat tatsächlich mit Investitionsprogrammen Rezessionen schuldenfinanziert entgegenwirken kann, so MUSS SICHER GEWÄHRLEISTET werden, dass Tilgungspläne in der Konjunkturphase wieder zum Ausgleich führen. Keynes hat überdies deutlich gemacht, dass zur Stabilität auch eine angemessene Einkommensverteilung gehört.

- Vom Wirtschaftswachstum profitieren aber nur wenige, höchstens 20 Prozent der Besserverdienenden. Die Reallöhne stagnieren oder fallen sogar seit Jahrzehnten. Tatsächlich werden auch nicht einfach die Reichen immer reichen, sondern nur die Superreichen - ab 100 Millionen - wachsen in ihrem Vermögen immer weiter. Armut und Ungerechtigkeiten haben in den Entwicklungsregionen in Afrika und Asien zugenommen (> supranationale Egoisten). Auch das grenzenlose Wachstum der Vermögen ist pathologisch und abnorm, das wusste schon Aristoteles. Mehr als das 10fache des Mindestlohnes muss niemand verdienen, da zu große Geldmacht zum Schaden und Nachteil aller ist.

Bibliographie Schmelzer, Matthias & Passadakis, Alexis (2011) Postwachstum. Krise, ökologische Grenzen und soziale Rechte. Hamburg: VSA (attac Basistexte 36)

Inhalt

1. Einleitung 7

2. Eine kurze Geschichte von Wachstum und Krisen. 13

Das »goldene Zeitalter« des Wachstums.

14

Die Krise des fordistischen Wachstumsregimes.

16

Das neoliberale Wachstumsmodell. 18

3. Ohne Wachstum ist alles nichts? Wachstum als hegemoniales Konzept.

20

Ermöglicht Wachstum ein gutes Leben?

22

Verringert Wachstum Ungleichheit und Armut?

25

Verringert Wachstum Massenarbeitslosigkeit?

27

Ermöglicht Wachstum Umweltschutz? 28

4. Ist nachhaltiges Wachstum möglich?

Öko-Keynesianismus und Mythos Entkopplung.

31

Ein neues Akkumulationsregime?

Ökokeynesianismus und Green New Deal.

31

Faktor X? Entkopplung von Wachstum und Umweltzerstörung

bzw. Ressourcenverbrauch. 33

Mission impossible:

Entkopplungsstrategien auf dem Prüfstand. 36

Wie in der globalisierten Ökonomie die Verantwortung

für Klimawandel outgesourct wird. 37

C02 runter, Wachstum rauf? Klimawandel als grundlegende

Herausforderung. 38

Peak Oil: Von der Knappheit zum Mangel.

41

5. Triebkräfte des Wachstums. 46

Wachstumstheorie in den Wirtschaftswissenschaften.

46

Akkumulation und Profit in der Wachstumsspirale.

47

»Kapitalismus als Fahrrad«: Wachstum

und Stabilität. 50

Tauschwertorientierte Produktion und Streben nach

Mehr. 51

»Reproduktion gratis«

Externalisierung, Fossilismus und Patriarchat.

53

Kredit, fiktives Kapital und Wachstum.

54

Staatenkonkurrenz. 56

6. Wachstumskritische Debatten. 58

Was ist Wachstumskritik? 58

Konjunkturen der Wachstumskritik. 60

Wachstumskritik und Postwachstum - ein umstrittenes

Feld. 63

7. Solidarische Postwachstumsökonomie. 67

Globale Klimagerechtigkeit:

Umverteilung von Entwicklungschancen.

68

Reduce to the max: Zwei Drittel des BIP reichen.

71

Makroökonomie des Schrumpfens.

73

- 1. Solidarische Ökonomie, Keimzellen, Commons. 74

2. Investitionslenkung. 76

3. Schrumpfung und Regulierung der Finanzmärkte. 79

4. Weniger und anders arbeiten. 80

5. Demokratische Wirtschaftspolitik. 82

6. Umverteilung und Sicherung des Sozialen. 84

7. Lokalisierung und Deglobalisierung. 86

8. Perspektiven einer solidarischen politischen Ökonomie. 90

Literatur 93

BIP als Maß für das Wachstum

Die Definition BIP Bruttoinlandsprodukt (Schmelzer & Passadakis, S.15): Summe des Geldwerts aller Produkte und Dienstleistungen in einer Zeitperiode, meist inflationsbereinigt (echtes Wachstum).

Hierbei ist "inflationsbereinigt" genauer zu untersuchen, weil einfach nur teuerer nichts mit Inflation zu tun haben muss, wenn etwa die Qualität oder die Lebensdauer steigt. Reine Inflation liegt vor, wenn ein unverändertes (gleiches) Produkt mehr kostet. Tatsächlich werden aber viele unveränderte (gleiche) Produkte auch billiger. Die vielen unterschiedlich wirkenden Zusammenhänge sind sehr kompliziert.

"Oft genannte Begründungen, warum Wachstum dem Allgemeininteresse dienen soll, sind:

- Lebensqualität: Wachstum steigere die Lebensqualität, die Wohlfahrt, das Glück der Menschen und sei von daher das höchste politische Ziel.

- Armutsbekämpfung: Wachstum sei sowohl im globalen Norden, aber vor allem im globalen Süden der beste Weg aus der Armut.

- Verteilung: Wachstum führe zu einer gerechteren Verteilung innerhalb von Gesellschaften, aber auch zwischen Ländern, da ein wachsender Kuchen die Verteilungskonflikte entschärfe und daher Raum für gerechte Verteilung der erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen schaffe.

- Arbeitslosigkeit: Wachstum sei das beste Mittel, um Arbeitslosigkeit mit all ihren sozialen Folgen zu bekämpfen.

- Umweltschutz: Wachstum sei notwendig für effektiven Umweltschutz, da erst ein gewisser Wohlstand ein entsprechendes Umweltbewusstsein ermögliche, vor allem aber nur durch Wachstum die riesigen Investitionssummen aufgebracht werden können, die für effektiven Umweltschutz notwendig sind.

- Staatshaushalt, Steuern und Schulden: Wachstum bringe steigende Steuereinnahmen, die notwendig sind, um die notwendige staatliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen (z.B. Bildung, öffentliche Investitionen etc.), die staatlichen Haushalte zu sanieren und die öffentlichen Schulden abzutragen. [>22]

- Alternativlosigkeit: Wachstum sei eine notwendige Voraussetzung, um das Wirtschaftssystem stabil zu halten und das Vertrauen der Bürgerinnen zu sichern; ohne Wachstum entstünden Wirtschaftskrisen und im Gefolge instabile politische Verhältnisse; eine Ökonomie ohne Wachstum führe zu Krisen, Chaos und Verarmung.

Kritik der BIP-Kriterien S.

15:

"BIP, Kritik und alternative Indikatoren

Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe des Geldwertes der Güter

und Dienstleistungen, die in einem Zeitraum (z.B. einem Jahr) in einem

Wirtschaftsraum (z.B. BRD oder Welt) verkauft werden, für den Endverbrauch

bestimmt sind und die durch bezahlte Arbeit hergestellt wurden. Die Veränderung

des BIP über Jahre hinweg gilt als Wachstum (ausgedrückt in %)

- dabei wird meist die Inflation herausgerechnet. Obwohl das BIP gemeinhin

als Wohlstandsindikator gilt, ist es höchst ungeeignet, diesen zu

messen, da es nur den Geldwert der Produkte misst, nicht ihre Auswirkungen

auf Bedürfnisbefriedigung und Wohlbefinden. Eine Zunahme von Autounfällen

erhöht daher das BIP (Arztbehandlungen, Autoreparaturen etc.) ebenso

wie Umweltzerstörung (wenn Kompensationsleistungen und Schutzmaßnahmen

gegen Umweltkatastrophen geleistet werden), Regenwaldabholzung (Holzhandel,

Möbel etc.) oder Krieg. Als Bereicherung gilt auch die wachsende Produktion

vergeudeter Verpackungen, weggeworfener Apparate, beschädigte und

nicht reparierte Geräte. Zerstörungen erscheinen so als Quellen

des Reichtums. Und: je schneller die Dinge zerbrechen, veralten, weggeworfen

werden, umso schneller wächst das BIP - und umgekehrt.

Das BIP wird kritisiert, weil es a) diese externen negativen Kosten

vernachlässigt, b) die Verteilung des Wohlstands ausblendet und c)

nur bezahlte Arbeit berücksichtigt. Das BIP ist jedoch trotz aller

Kritik immer noch der am weitesten verbreitete Wohlstandsindikator. Mittlerweile

gibt es jedoch auch weit über 150 alternative Indikatoren. Dabei können

drei Ansätze unterschieden werden:

- 1. Indikatoren, die das BIP nach Wohlfahrtsgesichtspunkten modifizieren, z.B. den Measure of Economic Welfare (MEW) von William Nordhaus und James Tobin oder der Index of sustainable economic welfare (ISEW) von Herman Daly und John Cobb.

- 2. Indikatoren, die aus mehreren sozial-ökonomischen Parametern zusammengesetzt sind (z.B. Gesundheit, Bildung, ökonomische Entwicklung), wie der Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen (http://hdr.undp.org/en/statistics).

- 3. Indikatoren, die versuchen, subjektives Wohlbefinden zu messen, wie Bhutans Gross National Happiness (GNH) (http://www. grossnationalhappiness.com).

Zusammenhänge und Daten

| Zwischen Wachstum und Beschäftigung (bzw. Arbeitslosigkeit)

gab es in der Vergangenheit eine hohe Korrelation. Das ist der Grund weshalb

die Gewerkschaften als wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel Wachstum

anstreben (S. 27). Tatsächlich sinkt sowohl das Wachstum kontinuierlich

(Graph S. 17) als auch die Beschäftigung. Nachdem die wirklichen Arbeitslosenzahlen

(6-12% seit den 1970er) frisiert werden, muss man bei den offiziellen Zahlen

vorsichtig sein (Prekarisierung, Unterbeschäftigung etc., S. 27).

Triebkräfte des Wachstums

(S. 46-57)

a) Arbeit: Bevölkerungswachstum, Zunahme des Anteils der Erwerbstätigen (z.B. mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt), Veränderungen des Humankapitals durch BildungDie neoklassischen Wachstumstheorien vernachlässigen jedoch einige zentrale Faktoren, die wichtig sind, um Wachstum zu verstehen: die Bedeutung natürlicher Ressourcen, die Einbettung in die Natur, die Bedeutung nicht-bezahlter (Reproduktions-) Arbeit, die Rolle des Geldes in der Ökonomie, Akkumulation und insbesondere die Profitorientierung als zentrale Triebkraft. Einige der wichtigsten Triebfedern - allerdings nur ein unvollständiger Ausschnitt dieser großen Fragestellung - werden im Folgenden diskutiert (siehe auch Kapitel 7)." "Kapitalistische Akkumulation, Profitstreben und Wettbewerb sind die zentralen Triebfedern des Wachstums und in Kombination üben sie einen Wachstumszwang auf Ökonomie und Gesellschaft aus. " (S. 49) |

Wachstumsmythen (S. 22) 1. falsche

Annahme: Höheres Wachstum => höhere Lebensqualität.

2. falsche Annahme: Immer mehr Güter haben ist

|

Triebkräfte des Wachstums

"Wachstumstheorie in den Wirtschaftswissenschaften

Die klassischen Ökonomen, von Adam Smith über David Ricardo

bis hin zu John Stuart Mill, hatten nur rudimentäre Erklärungen

für Wirtschaftswachstum. Sie alle teilten die Vorstellung eines Endes

des Wachstums, eines durch Abnahme des Bevölkerungswachstums und sinkende

Erträge verursachten stationären Zustands. Die Wachstumstheorie

in der heutigen Wirtschaftswissenschaft entstand erst in den Jahren nach

der letzten großen Weltwirtschaftskrise. Die Vorstellung eines unendlichen

Wachstums geht zurück auf die post-keynesianische Wachstumstheorie,

die Roy F. Harrod (1939) und E. D. Domar (1946) ausarbeiteten. Im Zentrum

dieser Theorierichtung stand folgende damals neue Idee: Kapitalistische

Entwicklung muss nicht notwendigerweise krisenhaft verlaufen. Auf jede

Phase schnellen Wachstums folgt nicht notwendigerweise wieder eine Rezession,

sondern es ist möglich, über staatliche Nachfragesteuerung und

im Rahmen eines stabilen und gleichgewichtigen Wachstums Krisen zu vermeiden.

Neu war hieran vor allem die Idee - die sich in den 1940er Jahren in der

US-Regierung und durch gewerkschaftliche Kämpfe durchsetzte und dann

einen internationalen Siegeszug antrat -, dass der Staat die Verantwortung

für das Wachstum der Ökonomie trage, dass dies kein naturwüchsiger

unkontrollierbarer Prozess sei." (S. 46).

Ist nachhaltiges Wachstum

möglich? (S. 31-45)

Vereinfacht kann man sagen: nachhaltiges Wachstum bedeutet auf lange

Sicht ein günstiges Gesamt-Preis-Leistungsverhältnis zwischen

Nutzen und Schaden für alle. Eine genaue Begriffserklärung habe

ich leider nicht gefunden. Ich interpretiere nachhaltiges Wachstum aber

als gesundes, gutes und in der Gesamtbilanz gesehen auch wirklich

ökonomisches Wachstum, dessen Negativfolgen, Preis und Kosten deutlich

unter dem Nutzen liegen. Hierbei wird Entkopplung immer wichtiger, S. 35:

- "Relative und absolute Entkopplung

In der Diskussion zu den Grenzen des Wachstums ist es zentral, zwischen zwei verschiedenen Formen der Entkopplung zu unterscheiden - die Vernachlässigung dieses Unterschieds führt zu groben Fehlern in der Argumentation vieler Wachstumsoptimisten.

Relative Entkopplung bedeutet eine Abnahme der ökologischen Intensität pro Einheit des Wirtschaftsprodukts. Der Ressourcenverbrauch bzw. die Belastung der Senken nehmen relativ zum BIP ab, doch sie verringern sich nicht in absoluten Zahlen. Die Effizienzsteigerungen durch neue Technologien werden überkompensiert durch das stärkere Wachstum der Wirtschaft. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe oder der Ausstoß von C02 können in dieser Situation weiter wachsen, aber mit einer Geschwindigkeit, die langsamer Ist als das Wachstum des BIP.

Absolute Entkopplung hieße, dass der Einfluss der Ökonomie auf die Umwelt oder der Ressourcenverbrauch absolut zurückgeht, während die Wirtschaft weiter wächst. Dass heißt, dass das BIP zunähme, während sich beispielsweise die CO2-Emissionen absolut gesehen reduzierten. Diese Form von Entkopplung ist demnach eine viel größere Herausforderung. Angesichts der Notwendigkeit, die Kohlenstoffemissionen um 95% zu senken und in absehbarer Zeit ohne fossile und andere endliche Brennstoffe zu wirtschaften, ist es absolute und nicht relative Entkopplung, die so dringend notwendig wäre, um trotz einer Wachstumsökonomie innerhalb der ökologischen Grenzen zu bleiben."

- selektives Wachstum und selektives Schrumpfen (der fossilistischen Ökonomie) - der Aspekt der Kontraktion wird in GND-Konzepten (so z.B. von Bütikofer und Giegold 2010) ignoriert, sie setzen nur auf grünes Wachstum;

- als Konsequenz ein Abnehmen des BIP im Norden bis zu einem ökologisch und im globalen Kontext sozial verträglichen Maß;

- die konsequente Durchsetzung globaler sozialer Rechte für alle statt Perpetuierung der Ungleichheiten durch einen grünen Wachstumsboom im Norden;

- eine schrittweise grundlegende Veränderungen der Produktions- und Lebensweise statt ökologische Modernisierung."

Staatliche Lenkung: Harrod,

Domar und Keynes

Die Grundideen der staatlichen Lenkung zum Ausgleich rezessiver Wirtschaftszyklen

stammen aus dem erzkapitalistischen Land der unbegrenzten (Un-) Möglichkeiten,

nämlich den USA (Harrod 1939, Domar 1944). Das Problem ist klar: reine

Marktwirtschaft führt zu sinusartigen Wellenbewegungen von Hoch- und

Tiefs (Konjunktur, Rezession). Was kann getan werden, um vor allem die

Tiefs zu verhindern oder wenigstens flacher zu machen. Graphisch veranschaulicht:

|

a) illustriert den reinen Marktzyklus mit ausgeprägten

Hochs und Tiefs, wobei die Tiefs (Rezessionen) mit hoher Arbeitslosigkeit

und wirtschaftlicher Not vieler einhergehen.

b) zeigt eine weitgehend ideal-stabile Kurve fortgesetzter ausgeglichener Marktentwicklung mit nur kleinen, abgeflachten Hochs und Tiefs. c) hier entfallen zumindest die tiefen Rezessionen. |

Die Hypothese von Harrod & Domar (S. 46) und später Keynes

u.a. erwog, dass der Staat durch Investitionsprogramme den Rezessionen

entgegenwirken kann.

Anmerkung: Falls das vernünftig geht, müsste

es so organisiert werden, dass der Staatshaushalt nicht mit enormen Folgelasten

belastet wird. Da der Staat bislang nicht verantwortlich und vernünftig

wirtschaftet

(also Rücklagen bildet), werden solche Programme in aller Regel schuldenfinanziert

sein. Damit schnappt dann früher oder später, so wie derzeit,

die Schuldenfalle zu. Die Grundidee

von Keynes ist nie so umgesetzt worden wie gedacht und erforderlich,

eine der dramatischsten Fehlleistungen vollbrachte hier Helmut

Schmidt.

Postwachstumsoekonomie

Postwachstumsökonomie ist glücklicherweise inzwischen ein großes Thema geworden, auch in den Wirtschaftswissenschaften (Beispiel Prof. Paech). Für attac-Erlangen ist es ständiges Arbeitsgebiet; es spielt bei vielen unserer Aktionen mehr oder minder stark mit.

Postwachstumsoekonomie am 30.10.2015,

19.00 Uhr, Lesecafe Erlangen (Altstadtmarktpassage)

Als "Postwachstumsökonomie" wird eine Wirtschaft bezeichnet, die

ohne Wachstum des Bruttoinlandsprodukts über stabile, wenngleich mit

einem vergleichsweise reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen

verfügt. Die Postwachstumsökonomie grenzt sich von landläufigen,

auf Konformität zielende Nachhaltigkeitsvisionen wie "qualitatives",

"nachhaltiges", "grünes", "dematerialisiertes" oder "decarbonisiertes"

Wachstum ab. Den vielen Versuchen, weiteres Wachstum der in Geld gemessenen

Wertschöpfung dadurch zu rechtfertigen, dass deren ökologische

"Entkopplung" kraft technischer Innovationen möglich sei, wird somit

eine Absage erteilt.

Dr. Harald Klimenta ist Physiker, lebt in Regensburg und arbeitet als

Hausmann und Autor. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac

und engagiert sich u.a. in der Kampagne "Stoppt TTIP"- zur Verhinderung

des EU-USA-Handelspakts.

Harald Klimenta [Homepage] hat freundlicherweise seinen Foliensatz zur Verfügung gestellt. Besonders möchte ich auf die Folien S. 28 ff hinweisen, hier kann jeder Anregungen bekommen, was er direkt, hier, jetzt und heute in seinem Lebensraum für die Postwachstumsökonomie tun kann.

Postwachstumoekonomie: "Befreiung vom Überfluss"

Vortrag von Niko Paech im Lesecafe Erlangen am 01. 02.2016

Herr Prof. Paech hat seine Folien freundlicherweise zum download zur Verfügung gestellt (zum Download auf folgende Graphik klicken oder hier):

Literatur (Auswahl)

- Klimenta, Harald (2015) Alternativen zur herrschenden Weltwirtschaft - Zum Beispiel "Postwachstumsökonomie". Vortrag in Erlangen am 30.10.2015. [Homepage]

- Schmelzer, Matthias & Passadakis, Alexis (2011) Postwachstum. Krise, ökologische Grenzen und soziale Rechte. Hamburg: VSA (attac Basistexte 36)

- Sponsel, Rudolf (2014) Kurzvorstellung Postwachstum beim Monatstreffen attac-Erlangen am 13.10.2014.

Links (Auswahl: beachte) Anregungen willkommen ...

- http://postwachstum.net/

- http://postwachstum.net/2011/05/03/neuerscheinungen-zu-postwachstumsokonomie/

- http://postwachstum.net/2011/02/01/solidarische-postwachstumsokonomie-als-attac-projekt/?relatedposts_exclude=224

- http://blog.postwachstum.de/

- http://bundjugend.de/themen/postwachstum/

- Rezension: http://www.nachdenkseiten.de/?p=9627

- Lexikon der Nachhaltigkeit: http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/gruende_warum_wir_wachstum_angeblich_brauchen_1824.htm

- Mehr Wachstum bedeutet nicht immer mehr Wohlstand. Autor: Paqué, Karl-Heinz (2010) Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG: http://www.hanser-elibrary.com/action/showBook?doi=10.3139%2F9783446425415

- Beyond GDP: http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html

- Oetting (Filmemacher "Purpose"): "Ende November 2024 hat die ARD im Magazin Plusminus einen Beitrag gesendet, der sich mit der Frage “Wachstum – brauchen wir das eigentlich?” auseinander gesetzt hat. Ich habe mich gefreut und dachte: "Aha, nun kommt diese Debatte auch zur ARD!” Aber der Beitrag war eine Katastrophe – das Machwerk hatte nur zwei Ziele:

- Wachstumskritik verunglimpfen.

- Wahlwerbung für die CDU machen.

- Tele-Akademie: Prof. Dr. Niko Paech Befreiung vom Überfluss - Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie

ARD-alpha, So 29.11.2015, 14:00 bis 14:45 Uhr. "Wachstum ist das Credo moderner Gesellschaften. Denn ohne Wachstum ist unser Wohlstand nicht zu haben. Dabei sind komplexe Verflechtungen und Abhängigkeiten entstanden. Die aktuellen Verschuldungs- und Finanzkrisen, für die keine Lösung in Sicht ist, die schonungslose Ausbeutung unseres Planeten und ein in vieler Hinsicht ungesundes Konsum- und Mobilitätsniveau stellen uns immer unausweichlicher vor die Frage: Kann es wirklich so weitergehen? Noch können wir uns eine Welt ohne Wachstum kaum vorstellen. Aber die Diskussionen über das Ende der Maßlosigkeit nehmen zu.

Der Nachhaltigkeitsforscher Niko Paech plädiert für eine Einschränkung industrieller Wertschöpfungsprozesse und für ein genügsameres, ökologisch verträglicheres und entlastendes Miteinander.

Professor Dr. Niko Paech lehrt seit 2010 am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt der Universität Oldenburg. Er ist Vorsitzender der Vereinigung für Ökologische Ökonomie." Auch in 3sat 29.11.12015, 6.45-7.30 Uhr.

Glossar, Anmerkungen und Endnoten: ..." []

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Stichworte: Antizyklische Wirtschaftspolitik * Club Life * Inflation * Inflationsbereinigtes reales Wachstum * Kondratieff Zyklen * Netzmeinungen zur Frage: warum muss die Wirtschaft wachsen * Prognosen Überprüfung * Reiche immer reicher ... * Sprüche zum Wachstum * Wachstumsbegriff * Wohlstandsparadoxa * Wachstumszyklen, große * Zusammenhänge Wachstum (BIP), Geldmenge, Zins und andere Größen * Zusammenhangsmöglichkeiten Zufriedenheit und materieller Wohlstand *

__

Antizyklische Wirtschaftspolitik Jede antizyklische Finanz- und Wirtschafts-Politik setzt voraus, dass in schlechten Zeiten das eingesetzt wird, was in guten Zeiten zur Seite gelegt wurde. Antizyklisch kann niemals heißen: wir machen immer Schulden und in schlechten Zeiten ganz besonders viele. Das scheint in Deutschland und in den plutokratischen Hollyvoodookratien noch nie einer richtig begriffen zu haben. Es sei daher noch einmal an das erinnert, worum es John Meynard Keynes (1936, S. 314) letztlich und wirklich ging:

"Die hervorstechenden Fehler der wirtschaftlichen Gesellschaft, in der wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrung zu treffen und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reichtums und der Einkommen."Antizyklische Haushaltspolitik steht nach Keynes also unter dem Ziel der Vollbeschäftigung, Stabilität und die sie ermöglichende soziale Gerechtigkeit.

__

Club Life Die Gründerin des Club Life bekennt freimütig im Vorwort (S. VII): "Das vorliegende Taschenbuch ist das erste in einer geplanten Serie, die den Zweck verfolgt, den Club of Rome, das Aspen-Institut, den World Wildlife Fund u.ä. zu diskreditieren und deren Einfluß zurückzudrängen."

__

Inflation

Sinkt der Wert des Geldes, wenn man also nicht mehr wie vormals so viel einkaufen kann, so spricht man von Inflation. Man muss hierbei unterstellen oder voraussetzen, dass das Wirtschaftsgut in seiner Güte oder Qualität gleichbleibt. Nimmt die Güte ab, sollte es billiger werden. Nimmt die Güte zu, kann es teuerer werden.

__

Inflationsbereinigtes reales Wachstum

Hier wird die Geldwertentwicklung berücksichtigt und herausgerechnet.

__

Kondratieff Zyklen

Die von Wikipedia mitgeteilten Kondratieff-Zyklen passen nicht zu den realen Daten ab 1990, die von gevestor ausgewiesenen Zyklen lassen noch zweifelhafte "Hoffnung". An dieser Stelle möchte ich daher noch einmal eindringlich betonen, dass die Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit statistischer Daten von größer Bedeutung für die staatliche Lenkungseffizienz sind. Leider werden viele statistische Daten (z.B. Arbeitslose, Schulden) geändert, frisiert bis verfälscht, was gute wissenschaftliche Arbeit erschwert bis sogar verhindert.

- Nach Wikipedia:

"Joseph Schumpeter prägte 1939 in seinem Werk über Konjunkturzyklen

für diese Langen Konjunkturwellen den Begriff der Kondratjew-Zyklen

und stellte heraus, dass die Basis für diese Langen Wellen grundlegende

technische Innovationen seien, die zu einer Umwälzung in der Produktion

und Organisation führen. Er prägte für diese den Begriff

der Basisinnovationen, wobei er offenließ, was zu deren Entstehung

und damit zu einem neuen Kondratjew-Zyklus führt. Für ihn war

hierbei nicht die Entdeckung einer Basisinnovation ausschlaggebend, sondern

deren breiter Einsatz."

1. Kondratieff-Zyklus 1780 bis 1830: Dampfmaschine, Textilindustrie

[nach 1]

2. Kondratieff-Zyklus 1830 bis 1880: Eisenbahn, Stahlproduktion [nach

1]

3. Kondratieff-Zyklus 1880 bis 1930: Elektrizität, Chemie [nach

1]

4. Kondratieff-Zyklus 1930 bis 1970: Automobilbau, Petrochemie [nach

1]

5. Kondratieff-Zyklus 1970 bis heute: Informationstechnik [nach 1]

Netzmeinungen zur Frage: warum muss die Wirtschaft wachsen ?

- "Sven Rechenberger aus Leipzig bringt es auf den Punkt: "Die Wirtschaft ist auf stetiges Wachstum angewiesen, da die progressive Vermehrung der giralen Geldmenge bedingt durch Zins und Zinseszins ein in gleichem Maße steigendes Bruttoinlandsprodukt erfordert, wenn die Inflationsrate konstant bleiben soll. ..." [Quelle]

- Meinhard Miegel: "Unser Wirtschaftssystem basiert auf ständigem Wachstum - wodurch unser Planet geplündert wird. Ökonomen rätseln darüber, wie eine wachstumsfreie Ökonomie aussehen könnte - und zeigen erste Ansätze." ..." [Quelle]

- "Abschied vom Wachstum. Haben wir nicht genug? Wie sich Ökonomen ein System vorstellen, in dem nicht zwanghaft immer mehr produziert werden muss. ... Kapitalismus ohne Wachstum? Eine Horrorvorstellung. »Stimmt nicht«, sagt William Rees, ohne zu zögern. Der Kanadier forscht und lehrt seit Jahren, wie eine Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren könnte. Er ist überzeugt: Sie wäre besser für die Menschheit, für die Umwelt sowieso. ... William Rees ist längst nicht der Einzige, der so denkt. Weltweit gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Ökonomen, die nach den Bedingungen der Postwachstumsgesellschaft forschen. Sie wollen nicht viele Griechenlands schaffen, also Länder, deren Wirtschaft schockartig schrumpft, sondern einen behutsamen Übergang zu einer grüneren Postwachstumswirtschaft. Das kanadische Casse-Institut verfolgt dieses Ziel, im amerikanischen Portland in Oregon wurde jüngst ein Lehrstuhl dafür eingerichtet, in Frankreich gibt es die Decroissance-Bewegung, und auch in Deutschland trauen sich inzwischen ein paar Ökonomen, nach dieser steady state economy zu suchen. .... " [Zeit 12.12.11]

- Tagesschau: "Warum muss die Wirtschaft ständig wachsen? Roland Zieschank: Weil unsere Volkwirtschaft davon lebt, dass permanent Fortschritte in der Produktivität erzielt werden. Das heißt: Wenn Unternehmen besser, schneller und effizienter wirtschaften, benötigen sie weniger Arbeitskräfte. Damit diese Menschen wieder an anderer Stelle einen Job finden, muss die Wirtschaft nach der herkömmlichen Theorie mindestens zwei Prozent pro Jahr wachsen. Aber: In einer Volkswirtschaft gibt es noch andere Ziele als pures Wachstum. Wir müssen wegkommen von diesem Wachstumsparadigma. Das Bruttoinlandsprodukt, das nur Dienstleistungen und Güter in die Berechnungen mit aufnimmt, sollte deshalb nicht das alleinige Maß für politische und wirtschaftliche Entscheidungen sein. ... ...

- "Die Wachstumsspirale..... IMMER WIEDER WIRD VOM WACHSTUMSZWANG DER WIRTSCHAFT GEREDET. WIESO ABER IST DIE WIRTSCHAFT GEZWUNGEN ZU WACHSEN? IM BUCH «DIE WACHSTUMSSPIRALE» GEHT DER HSG ÖKONOM HANS BINSWANGER DIESER FRAGE AUF DEN GRUND. DAS PROBLEM. Wir hatten Hans Binswanger als Gastreferent in unserer Vorlesung. Auf Basis seiner Erläuterungen und einem Skript von ihm versuche ich das Konzept der Wachstumsspirale prägnant wieder zu geben. Nach Binswanger haben wir den ungeheuren Fortschritt unserer Zivilisation der letzten zwei- bis dreihundert Jahre mit einem Zwang zum Wirtschaftswachstum erkauft. Dieser Zwang ist eine direkte Folge unseres Wirtschaftssystems. Das Problem dieses Wachstums ist, dass es die Grenzen der Natur nicht anerkennt. Viele Ressourcen sind endlich und die Aufnahmerate für Abfall der Natur ist ebenfalls begrenzt — sofern wir überleben wollen. ... ... ..." [project21]

- "... In diesem Teufelskreis der Kreditausweitung muss die Wirtschaft ständig mindestens so schnell wachsen wie der Geld- und Schuldenberg, denn die zusätzlichen Schulden müssen durch zusätzliche Sicherheiten gedeckt werden. Die Folge dieses Schneeballsystems ist ein sich ständig beschleunigender Wachstumswahn. Um diesem Mechanismus zu dienen, müssen immer mehr Häuser, Maschinen, Autos, Schiffe usw. auf Kredit produziert werden. Sobald die Wirtschaft aufhört zu wachsen, gibt es überall Pleitewellen, obwohl nirgendwo materieller Notstand herrscht. Im Gesamtsystem fehlt dann einfach nur das Geld für die Zinsen. ..." [Steuerboykott]

- "Brauchen wir Wirtschaftswachstum? - Eine Erklärung ... Wofür brauchen wir ein ständiges Wachstum der Wirtschaft?

Nationaler Wohlfahrtsindex. Der Nationale Wohlfahrtsindex beruht auf der Annahme, dass die Kosten von Umweltzerstörungen oder negative gesellschaftliche Folgen wirtschaftlichen Handelns im Bruttoinlandsprodukt nicht berücksichtigt werden. Das BIP widerspricht laut der Studie "Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Vorschlag für einen nationalen Wohlfahrtsindex" zahlreichen Nachhaltigkeitszielen. Dies betrifft beispielsweise den Konsum von Alkohol. Der NWI berücksichtigt zusätzliche Faktoren zur Messung des Wohlstandes. Dazu zählen beispielsweise Kosten durch Verkehrsunfälle, der Wert von ehrenamtlicher Arbeit, Schäden durch Boden- und Luftverschmutzung sowie Einschränkungen, die durch Lärm entstehen. Der Verwaltungswissenschaftler Roland Zieschank von der Forschungsstelle für Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin und der Ökonom Hans Diefenbacher von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg erstellten die Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums. " [Tagesschau 25.9.9]

Wir brauchen ein ständiges Wirtschaftswachstum aus demografischen Gründen. Die Anzahl der jungen arbeitsfähigen Menschen sinkt kontinuierlich ab. Das bedeutet dann, dass diese Menschen eine permanent steigende Produktivität erreichen müssen.

Würde die Wirtschaft oder auch die Produktivität nicht mehr wachsen, könnten die derzeitigen Standards gar nicht mehr gehalten werden. Das würde dann eine niedrigere Lebensqualität und auch eine enorme Verteuerung für sämtliche Waren und Dienstleistungen zur Folge haben.

Ein ständiges Wachstum der Wirtschaft ist aber auch deshalb erforderlich, um in dem hart umkämpften globalen Wettbewerb mithalten zu können.

Festzuhalten bleibt, dass wir ein permanentes Wirtschaftswachstum brauchen, um unsere gewohnte Lebensqualität beizubehalten." [Helpster]

Prognosen Überprüfung Zur Frage, was aus den Wachstums-Prognosen des Club-of-Rome wurde, siehe bitte die Überprüfungen von Prof. Dr.-Ing. C.C. Timmermann.

__

Reiche immer reicher ...

""Dass sowohl Reiche als auch Arme in den vergangenen Jahren reicher wurden, die Reichen aber etwas mehr, haben die eingangs zitierten Zahlen der OECD gezeigt. Doch ist es wirklich das oberste eine Prozent, dass überproportionale Zugewinne erhalten hat? Eine Antwort darauf gibt die heuer erschienene Studie „Die Verteilung des US-Reichtums“ der beiden französischen Ökonomen und Piketty-Vertrauten Emmanuel Saez und Gabriel Zucman. Sie haben dabei nämlich das oberste Prozent weiter aufgeschlüsselt. Und dabei wird ersichtlich, dass auch bei diesem die unteren 0,9 Prozent keinerlei Zuwächse verzeichnen konnten. Einen wirklichen Anstieg des Anteils am gesamten Reichtum gab es nur bei den obersten 0,1 und vor allem 0,01 Prozent (siehe Grafik). ... " [dP 11.10.14] "

__

Sprüche zum Wachstum

- „Wer glaubt, exponentielles Wachstum geht in einer begrenzten Welt immer weiter, ist entweder ein Verrückter, oder ein Ökonom!" [Kenneth Boulding]

- "Die Demokratie steckt in der Wachstumsfalle. Das 21. Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit oder ein Jahrhundert der Ausgrenzung, Gewalt und Verteilungskonflikte." Michael Müller - Die Grenzen des Wachstums, 2010.

- "Wir werden sogar mit Sicherheit dazu gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoll ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen." Ludwig Erhard 1957 in „Wohlstand für alle“

- "Fakt ist jedoch, dass die Lebenszufriedenheit der überwältigenden Mehrheit in Deutschland schon lange nicht mehr vom materiellen Wohlstand abhängt und der Wohlstand durch Wachstum - wenn überhaupt - nur noch mäßig gemehrt wird.

- "Wenn wir die nächsten zwei Jahrhunderte das Pro-Kopf-Einkommen um ein Prozent im Jahr steigern würden, dann wären wir am Ende acht Mal so wohlhabend wie heute ... Wie wollen wir das hinbekommen, ohne die Umwelt oder die soziale Stabilität zu zerstören?" Kenneth Rogoff.

- "Wachstum macht nicht auf Dauer glücklich. Fragen Sie mal ihre Landsleute, ob das Wirtschaftswachstum sie glücklich macht. Wir brauchen andere Indikatoren, um eine Gesellschaft zu bewerten. Die Kanadier entwickeln gerade den Canadian Welfare Indicator. Der setzt sich aus 64 Indikatoren zusammen. Darunter: Gesundheit, Bildung, Sicherheit, das Erlernen eines Instruments." Dennis Meadows.

- "Das westliche Entwicklungsparadigma ist höchst gefährlich: Es garantiert den allgemeinen Wohlstand nicht, bringt das ökologische Gleichgewicht aus dem Lot und stellt dadurch das Überleben der Menschheit in Frage. Der "grüne Kapitalismus" ist eine Falle, denn er stellt die kapitalistische Logik nicht in Frage. In den letzten Jahrzehnten hat auch der Umweltmerkantilismus die Lage nicht verbessert, er ist nur Schminke." Alberto Acosta.

- "Wachstum ist nicht alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts“. Karl Schiller

Wahrscheinlich ist sogar, dass weiteres Wirtschaftswachstum den Wohlstand mindert, so dass man auch bei einem steigenden Bruttoinlandsprodukt kaum noch davon sprechen kann, dass der Wohlstandspfad nach oben führt." Meinhard Miegel.

Wachstumsbegriff > Wachstums-Tabellen und Schaubilder.

- bpb: "Wachstumstheorie

wirtschaftswissenschaftliche Beiträge und Modelle, die sich mit der Untersuchung des Wirtschaftswachstums befassen. Im Mittelpunkt der Wachstumstheorie stehen neben der Erforschung der Bestimmungsfaktoren des Wirtschaftswachstums Fragestellungen, inwieweit der Wachstumsprozess durch vermehrten Einsatz von Produktionsfaktoren zu einem stabilen Gleichgewicht führt und gesamtwirtschaftlich optimal ist.

Ausgangspunkt der Analyse sind private Unternehmen, die eigenes oder fremdes Geldkapital in Produktionsprozessen einsetzen, um dauerhaft Gewinne zu erzielen. Da Unternehmen für ihre Produktion Produktionsfaktoren benötigen und nachfragen, ist zu untersuchen, ob ein geeignetes Angebot an diesen Faktoren zur Verfügung steht. Diese Fragestellung bezieht sich auf die Ausstattung eines Landes mit Boden (z. B. als Landwirtschafts-, Industrie- oder Verkehrsfläche) und Bodenschätzen, mit Arbeit (Erwerbsbevölkerung mit bestimmter Alters-, Sozial- und Qualifikationsstruktur) und Sachkapital (z. B. Maschinen, Gebäude) sowie auch auf den Grad der Mobilität der Faktoren Arbeit und Kapital.

Bestimmungsgrößen, die Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben, sind z. B. die Wirtschaftsordnung eines Landes, die Wirtschaftsstruktur, die Ziele und Maßnahmen staatlicher Wirtschaftspolitik, die Energie- und Rohstoffquellen, die Kapazität und die Qualität der Produktionsanlagen, der Sparwille und der Bildungsstand in der Bevölkerung sowie besonders der technische Fortschritt.

Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 4. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2009. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2009." > Wachstumspolitik.

Wohlstandsparadoxa

__

Wachstumszyklen, große > Kondratieff-Zyklen.

__

Zusammenhänge Wachstum (BIP), Geldmenge, Zins und andere Größen

Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Wichtige Zusammenhänge im Überblick. PDF auch hier.

__

Zusammenhangsmöglichkeiten Zufriedenheit und materieller Wohlstand

> siehe bitte auch Wohlstandsparadoxa.

Standort: Postwachstum.

*

Gemeinwohlökonomie - das Wirtschaftsmodell der Zukunft.

Staatsverschuldung und Wirtschaftswachstum (BIP).

Wachstum - Kritische Reflexionen zu einem äußerst fragwürdigen Konzept.

Schaubilder und Tabellen zu Wachstumsprozessen.

Politik, Geld, Psychopathologie des Geldes, Staatsverschuldung und Wirtschaft in der IP-GIPT

Globalisierung: Definition, Globalplayer, Erfindung und Sinn der Globalisierung I, II, III, IV, V., Schwarzbuch, Begriffe, Grundprobleme der Menschheit, Vorbilder und Alternativen.

Wissenschaft in der IP-GIPT

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

Wachstum site: www.sgipt.org * Globalisierung site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Postwachstum. Krise, ökologische Grenzen und soziale Rechte. Mit Literaturhinweisen und Links. Aus unserer Abteilung Wirtschaft und Soziales. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wirtsch/wachst/PostWa.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet - Links sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Kontrolliert am: 13.04.2016 irs

Änderungen

09.05.16 PDF-Download-Ergänzung.

13.04.16 Linkfehler geprüft und korrigiert.

12.04.16 Foliensatz Vortrag Niko Paech 1.2.2016 (Lesecafe Erlangen).

29.11.15 Hinweis auf Videos:

21.11.15 Postwachstumsökonomie Vortrag Harald Klimenta.

Notizen/Merken:

Novales, Alfonso; Fernández, Esther & Ruíz, Jesús (2014) Economic Growth Theory and Numerical Solution Methods. Berlin: Springer. Anmerkung: In dem Buch findet sich im Sachregister kein Eintrag "collinearity" oder, für die Ökonomie passender, "multicollinearity". Das Problem scheinen die VerfasserInnen nicht zu kennen.