(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=11.10.2023a Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 27.05.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definitionslehre, Definition und definieren bei William Stern_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Definitions-Register-Psychologie

Definitionslehre, Definition

und definieren bei William Stern (1871-1938)

"Psychologie ist die Wissenschaft von der erlebenden und erlebnisfähigen

Person."

William Stern 1935, S.99

_

Originalrecherche von Rudolf Sponsel,

Erlangen

Inhaltsverzeichnis

- Editorial.

Zusammenfassung-Stern-1935-Def.

Fundstellen "defin".

Definition der Person.

Zusammenfassung-Stern-1906-Stern Person und Sache Band 1.

Fundstellen 48 "defin".

Zusammenfassung-Stern-1917-Stern Person und Sache Band 2, 3. unveränderte A. 1923.

Fundstellen 7 "defin".

Zusammenfassung-Stern-1924-Stern Person und Sache Band 3 (Abschluss).

Fundstellen 19 "defin".

Checkliste definieren.

Checkliste Beweis und Beweisen.

Zitierstil:

Zusammenfassung-Zitierstil-Stern (1906, 1917, 1924, 1935).

1935-Stern-Allgemeine Psychologie.

1906-Stern Person und Sache Band 1.

1917-Stern Person und Sache Band 2.

1924-Stern Person und Sache Band 3.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Auf dieser Seite geht es darum, welches Verständnis die Psychowissenschaften, in erster Linie die Psychologie, von Definition und definieren haben, was gelehrt wird, wie definieren, in der Psychologie geht oder gehen soll. Dass hier vieles im Argen liegt, ist mir bei meinen Analysen zu Beweis und beweisen in der Psychologie aufgefallen. Den Anstoss gab meine letzte Analyse zu Definition und definieren bei Kurt Lewin, wobei sich mir am 6.10.2023 der Verdacht bzw. meine Hypothese erhärtete, dass die Definitions-Inkompetenz in der Psychologie ein Grundübel ihrer mangelhaften Wissenschaftlichkeit ist.

Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Das wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

William Stern war ein bedeutender Psychologe, so dass sich eine Auseinandersetzung mit seiner Lehre und seinen Ideen, z.B. die Ebenmerklichkeit als Kriterium für Messungen im Erleben, auch heute immer noch lohnt.

G e s p e r t bei Stern, hier 12p fett.

Zusammenfassung-Stern-1935-Def

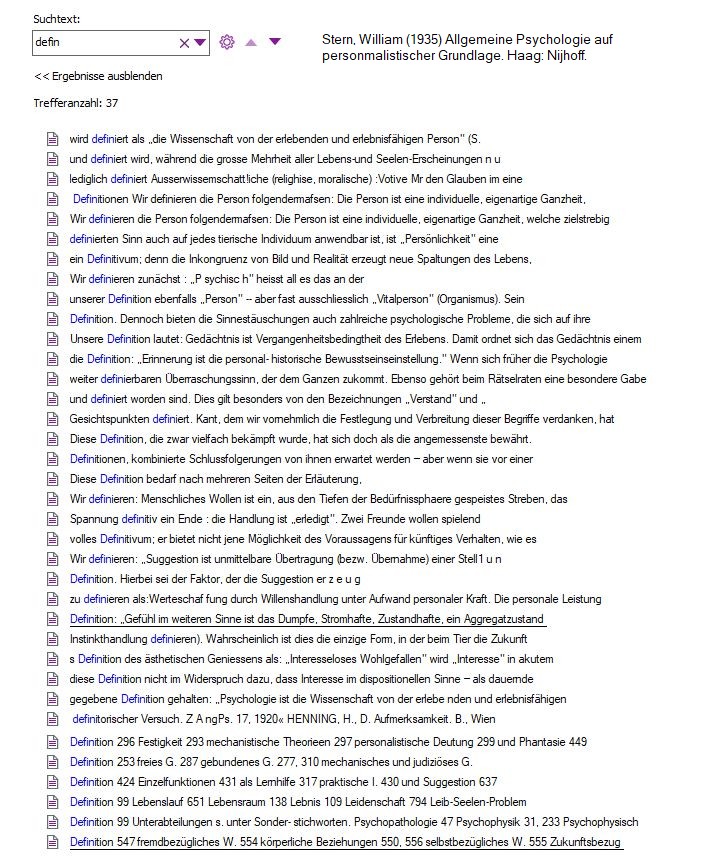

Z1S1935-Def: Das imposante 831-Werk wurde mit der Methode der Textanalyse nach "defin" durchsucht. Dabei fanden sich: 1 "defin" im Abschnitt im Inhaltsverzeichnis, 6 "defin" Einträge im Sachregister, 1 "defin" Erwähnung im Literaturverzeichnis; 37 "defin" Fundstellen im gesamten Text und 29 auswert- und interpretierbare "defin" im reinen Text.

Z2S1935-Def: Die 6 Einträge im Sachregister waren wie folgt zugeordnet:

- "Assoziation 293 Definition 296": "Aus den bisherigen Feststellungen lässt sich die folgende empirische Begriffsbestimmung ableiten : Assoziation ist eine Verbundenheit von psychischen Inhalten, die sich darin kund gibt, dass das Auftreten des einen Inhalts eine hohe Bereitschaft zum Auftreten des andern mit sich bringt. In diesem Sinn ist der Assoziationsbegriff in der modernen Psychologie nicht nur berechtigt, sondern geradezu unentbehrlich; und es besteht kein Grund, ihn — wie es manche heutige Forscher wollen - — ganz aus der Fachsprache zu entfernen."

- "Gedächtnis 251 Definition 253": "Unsere Definition lautet: Gedächtnis ist Vergangenheitsbedingtheit des Erlebens." Stern verschieb damit den Begriffscontainer/Containerbegriff Gedächnis auf den abstrakt-allgemeinen Begriffsverschiebebahnhof Vergangenheitsbedingtheit

- "Intelligenz 422 Definition 424": "„Intelligenz ist die personale Fähigkeit, sich unter zweckmäßiger Verfügung über Denkmittel auf neue Forderungen einzustellen"1)" Hinweis RS: Die Begriffsbasis (Definiens): personale Fähigkeit, zweckmäfsige Verfügung, Denkmittel, neue Forderungen, einstellen erklärt Stern im Weiteren.

- "Leben (s. a. Biologisch) Definition 99". RS: eine Definition des Lebens habe ich nicht gefunden; Person wird definiert.

- "Psychologie 1 ff. Definition 99": "Psychologie ist die Wissenschaft von der erlebenden und erlebensfähigen Person."

- "Wollen (s. auch Wille, Willenshandlungen) 546 Definition 547": "Wir definieren: Menschliches Wollen ist ein, aus den Tiefen der Bedürfnissphaere gespeistes Streben, das durch bewusste Vorwegnahme von Ziel und Weg geleitet und geordnet wird, und dessen Verwirklichung durch einen besonderen personalen Akt eingeleitet wird." RS: umfangreiche Begiffsbasis mit einer ganzen Reihe von Begrifsscontainern/Containerbegriffen und Begriffsverschiebebahnhöfen.

1935-Fundstellen im reinen Text

_

G e s p e r t bei Stern, hier 12p fett.

98f: "2. Definitionen

Wir definieren die Person folgendermaßen:

Die Person ist eine individuelle, eigenartige

Ganzheit, welche zielstrebig wirkt,

selbstbezogen und weltoffen ist, lebt und

erlebt.

Mit Ausnahme des Merkmals „Erleben", das mit Absicht

an den

Schluss gestellt ist, sind die Bestimmungen durchweg psycho -

physisch neutral. Der Ganzheit der Person fügen sich

ebenso ihre physischen wie psychischen Momente ein. Zielstrebige

Aktivität bekundet sich ebenso in Atmung und Gliedbewegungen,

wie im Denken und Streben. Selbstbezug und Weltaufgeschlossenheit

kommt ebenso bei Körperfunktionen wie bei

Bewusstseinserscheinungen vor. Gleiches gilt auch von den Unterbestimmungen

jener Merkmale (wie sich sofort bei der Analyse

des Merkmals „Leben" zeigen wird).

Das Merkmal „Erleben" unterscheidet sich von allen

anderen

dadurch, dass es fakultativ ist. Jede Person ist zwar immer

[> 99]

und überall eine Ganzheit mit individueller Eigenart, zielstrebiger

Selbsttätigkeit, mit Selbst- und Welt-Bezug, Lebendigkeit —

aber nicht immer mit Bewusstsein. Auchdann,

wenn nichts „erlebt" wird, existiert die Person, während der

Fortfall eines der anderen Merkmale ihr Dasein aufheben würde.

Es gibt eine Wissenschaft von der menschlichen

Person,

welche sie in ihrer Totalität und ihrem psychophysisch neutralen

Wesen untersucht : die Personwissenschaft oder „Personalistik".

Sie liefert die gemeinsamen Voraussetzungen für alle

Teilwissenschaften; die Biologie, Physiologie, Pathologie, Psychologie

der Person.

Psychologie ist die Wissenschaft von der

erlebenden und erlebensfähigen Person. Sie

hat das personale Merkmal des Erlebens zu untersuchen : in den

Bedingungen seines Auftretens, in seiner Art, Funktionsweise

und Gesetzmässigkeit, in seiner Teilbedeutung für die Totalität

des personalen Seins und Lebens."

S1906-Zusammenfassung-Stern-1906-Stern Person und Sache Band 1.

Stern, William (1906-1924) Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung. Bd.1 (1906) Ableitung und Grundlehre. Leipzig: Barth.

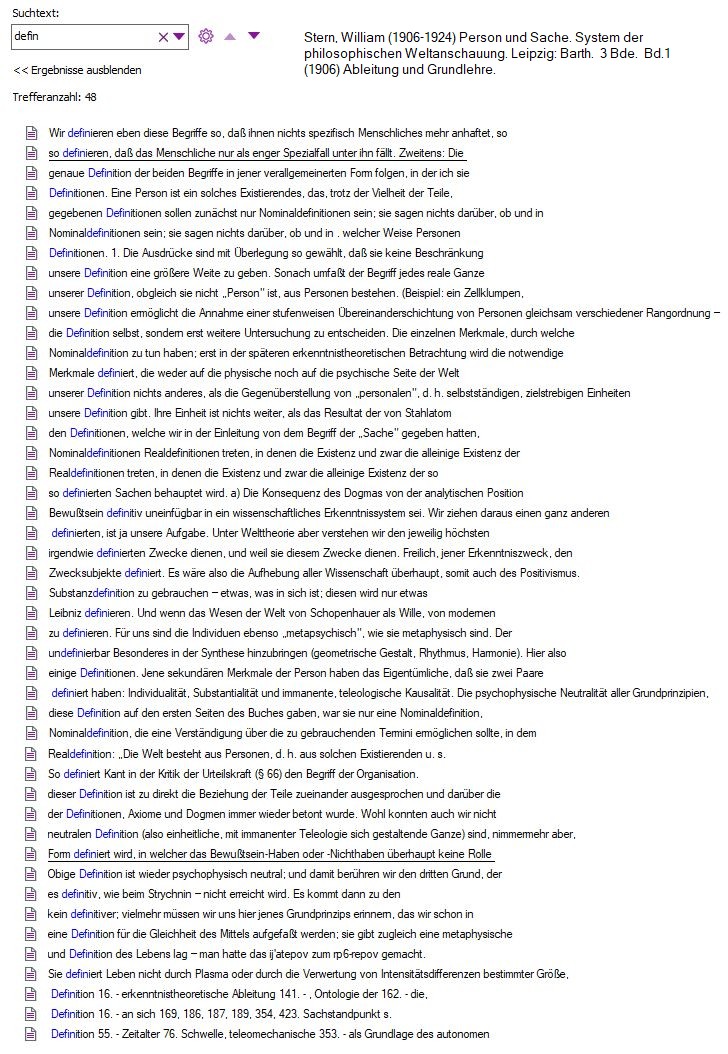

In der Arbeit finden sich 48 Fundstellen "defin", drei davon im Sachregister, so dass 45 Fundstellen zur näheren Einsichtnahme zu Verfügung stehen. Obwohl Stern "defin" 45x erwähnt, gibt er doch keine Definition der Definition, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Daraus ziehe ich den Schluss, dass Stern den Definitionsbegriff für allgemeinverständlich und nicht weiter für erörterungs-, erklärungs-, oder begründungspflichtig hält.

Anmerkung: "begriff" erzielt 336 Treffer, davon 7 im Sachregister, also 329 auf den inhaltlichen Textseiten.

- S1906-Fundstellen 48 "defin".

S1917-Zusammenfassung-Stern-1917-Stern Person und Sache Band 2, 3. unveränderte A. 1923.

Stern, William (1906-1924) Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung. Bd.2 (1923) System des kritischen Personalismus. Die menschliche Persönlichkeit. 3. u.A. mit einem Begleitwort zu Band I, II, III. Leipzig: Barth. Leipzig: Barth

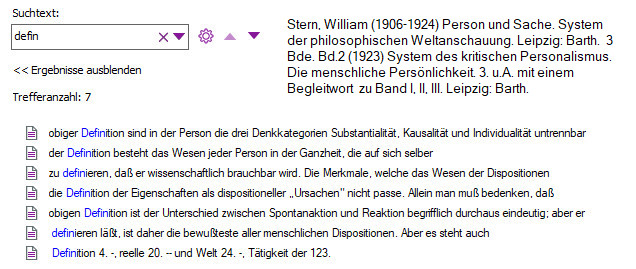

In der Arbeit finden sich 7 Fundstellen "defin", 1 davon im Sachregister, so dass 6 Fundstellen zur näheren Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Obwohl Stern "defin" 6x erwähnt, gibt er doch keine Definition der Definition, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweise. Daraus ziehe ich den Schluss, dass Stern den Definitionsbegriff für allgemeinverständlich und nicht weiter für erörterungs-, erklärungs-, oder begründungspflichtig hält.

Anmerkung: "begriff" erzielt 215 Treffer.

- S1917-Fundstellen 7 "defin".

S1924-Zusammenfassung-Stern-1924-Stern Person und Sache Band 3 (Abschluss).

Stern, William (1906-1924) Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung. Bd.3 (1924) Wertphilosophie. eipzig: Barth. Leipzig: Barth.

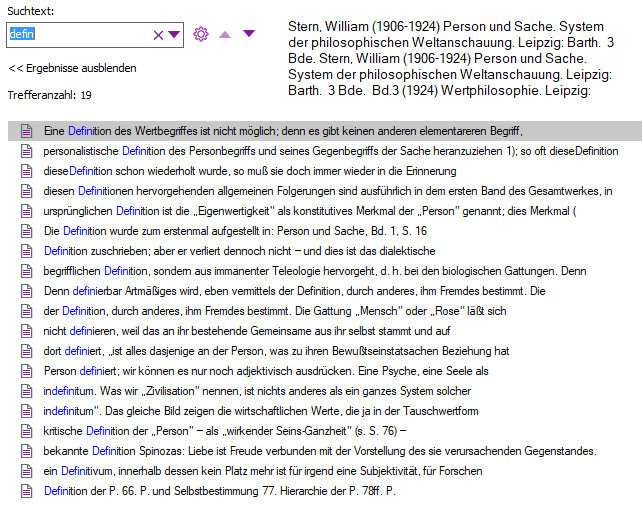

In der Arbeit finden sich 19 Fundstellen "defin", eine davon im Sachregister, so dass 18 Fundstellen zur näheren Einsichtnahme zu Verfügung stehen. Obwohl Stern "defin" 18x erwähnt, gibt er doch keine Definition der Definition, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweise. Daraus ziehe ich den Schluss, dass Stern den Definitionsbegriff für allgemeinverständlich und nicht weiter für erörterungs-, erklärungs-, oder begründungspflichtig hält.

Anmerkung: "begriff" erzielt 232 Treffer, davon 4 im Sachregister, 8 im Werbeanhang, also 220 auf den inhaltlichen Textseiten. "Selbstwert" hat 712 Treffer. S. 34f: "Damit ist schon ausgesprochen, daß das Ich, indem es wertet, [>35] auch sich selbst wertet: sein Glaube an Werte ist zugleich ein Glaube an seinen Selbstwert. „Ich werte, also bin ich -- Wert!"

_

- S1924-Fundstellen 19 "defin".

Checkliste definieren

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Zitierstil

Zusammenfassung-Zitierstil-Stern (1906, 1917, 1924, 1935). Stern verweist oft auf bestimmte Stellen seiner Werke und gibt hier durchgängig Seitenfundstellen an. Das ist in Bezug auf andere Autoren oder Sachverhalte, im Text Sterns 14p fett-kursiv markiert, z.B. Adler, Aristoteles, Brunswick, Dreyer, Eucken, Fechner, Fichte, Freud, E. von Hartmann, Hegel, Hertz, Husserl, Kant, Leibniz, Lewin, Lipps [welcher der beiden Brüder?], Löwy, Nietzsche, Paulsen, Petermann, Plato, Rubin, Scheerer, Schiller, Schönheits-(Frömmigkeits-)grad, Schopenhauer, Spinoza, Spranger, Weber-Fechnerschen Gesetz, Weinmann, Wundt durchgängig nicht der Fall. Stern meint und behauptet viel, aber er belegt nicht.

1935-Stern-ZS: Allgemeine Psychologie.

Vorbemerkung: Der ungenaue Zitierstil 1935 Sterns hat mich überrasscht.

Eine einfache und plausible

Erklärung ergibt sich womöglich durch die Tatsache, dass dieses

Buch auf der Flucht entstand. In meiner Buchausgabe von 1950 findet sich

ein Vorwort seines Sohnes Günther Stern-Anders, in dem er gleich zu

Beginn (XXXIII) ausführt:

- "Zum grossen Teile ist dieses systematische Buch unterwegs, in den

ersten erregten und zukunftslosen Zeiten der Auswanderung entstanden. Was

es ihm bedeutet hat, dass er selbst in Monaten schwerster Sorgen das Minimum

seines Tagespensums niemals ausgelassen hat, hat er nie laut werden lassen."

Zitierweisen:

- S. 17 zitiert in Fußnte 1) Schiller und Nietzsche nur mit Namen, ohne Fundstellen

- S. 66 Zitiert Wundt ohne genauer Angaben.

- S.125 Fußnote "1) Dieser Terminus ist von Kurt Lewin eingeführt worden."

- S.149 Fußnote; "1) Eine systematische Gesamtdarstellung der Gestaltpsychologie ist von ihren Vertretern bisher leider nicht gegeben worden. Dagegen stammen von anderen SeitenVeröffentlichungen, die zugleich zusammenfassende Orientierung und Kritik bieten. In erster Reihe ist hier das Buch von Martin Scheerer zu nennen, ferner die Arbeiten von Petermann und Brunswick."

- S. 154 Fußnote "1) Vgl. insbes. Rubin"

- S. 163 Fußnote "1) vgl. die Monographieen von Weinmann und Löwy

- .... ... ...

VII Im Vorwort führt Stern zu seinen Zitaten aus: "1) Da ich bei der Anlage des Buches in Citationen sparsam sein mußte,

so seien hier einige der Hauptbeziehungen aufgezählt. An der Spitze steht Aristoteles, dessen „Entelechie" in dem zentralen Begriff des personalistischen Systems, dem der immanenten Zielstrebigkeit, wieder auflebt. Aber auch Platos "Idee" gewinnt, wenigstens für die biologische Gattung, ihre lange erkannte Bedeutung zurück. Gehen wir zu den Neueren über, so ist die

Verwandtschaft mit Leibniz am stärksten; denn die „Person" ist, als Indivi[>VIII]dualität, eine, wenn auch zum Teil unähnliche, Schwester der "Monade". Spinozas (und Fechners) psychophysischer Parallelismus erhält eine neue Wendung. Kant ist für die Forderung einer kritischen Begründung der Erkenntnis maßgebend, ebenso durch die antimechanistische Gestalt seiner Ethik.

Noch mehr vervielfältigen sich naturgemäß die Beziehungen zu den Denkern des 19. Jahrhunderts. Man wird an die immanente Entwicklung und den Optimismus Hegels, an das tätige Ich Fichtes, an Schopenhauers (Wundts, Paulsens) Voluntarismus gemahnt werden; man wird gewisse Prinzipien des Evolutionismus, nicht weniger solche der Energetik wiederfinden. Ein weiterer Hauptgedanke des Systems, die hierarchische Übereinanderstufung der Seinseinheiten, ist bei Fechner vorgebildet. In der Überzeugung, daß der Begriff des Unbewußten für die Weltanschauung unentbehrlich sei, weiß ich mich mit E. von Hartmann einig; ebenfalls mit Hartmann, und zugleich mit dem Neo-Vitalismus, in der Bestreitung einer mechanistischen Deutbarkeit des Lebens. Mit Eucken endlich verbindet mich der Glaube, daß die Welt der geistigen Zwecke und Werte nimmermehr unter das Joch der naturalistischen Sächlichkeit gebeugt werden dürfe.

Überraschende Analogien zu gewissen Betrachtungsweisen dieses Buches weist die Schrift von Hans Dreyer: "Personalismus und Realismus" (Berlin 1905) auf, welche mir erst bei Niederschrift dieses Vorworts zu Gesicht kommt. Dreyer sieht freilich in der Person-Sach-Alternative lediglich eine erkenntnistheoretisch -methodologische, während ich sie vor allem als eine metaphysische fasse."

S1906-176 Fußnote "1) Gewisse partielle Annäherungen an obige Formel sind ja schon Öfter ausgesprochen worden, so in dem Heringsehen Satz: „Das Gedächtnis ist eine allgemeine Eigenschaft der lebenden Materie", in der Wundtschen Hypothese,

daß alle Reflexe aus Willenshandlungen hervorgegangen seien, und in Nietzsches Wort: „Wo Leben erstarrt, türmt sich das Gesetz.""

S1906-211: "... So Schopenhauer, der ja ausdrücklich den Willen zum Wesen der Welt macht; so Fichte, dem das Ich keine Tatsache, sondern eine Tathandlung ist; so schließlich unter den neueren Wundt, der gegenüber der Lehre von der Seelensubstanz die „reine Aktualität" des geistigen Daseins vertritt. ..."

S1906-410: "Man erkennt sofort die Analogie zwischen diesem Prinzip und dem Weber-Fechnerschen Gesetz. Daß letzteres nur ein Teil eines allgemeinen Relativitätsgesetzes sei, hat schon Wundt (neuerdings auch Lipps und andere) ausgesprochen; aber sie bleiben alle in der psychologischen Fragestellung stecken. ... "

_

1917-Stern-ZS Person und Sache Band 2, 3. unveränderte A. 1923.

S1917-33 Fußnote: "1) Vgl. zu diesen "Entwicklungsformeln" meinen Aufsatz "Tatsachen und Ursachen der seelischen Entwicklung". Ztschr. f. angew. Psychol, 1908, Bd. 1, S. 18-24."

S1917-37: "... der unbewußte Imperativ „handle nach deiner Bestimmung" (Fichte) hat für jeden Menschen einen anderen

Sinn, ..."

[bis 100 durchgeblättert, aber fast nur Eigenzitate gefunden mit korrekten Fundstellen]

S1917-145: "... eine „Heterogonie der Zwecke", wie Wundt es genannt hat. Das bloße Sichaufrechterhalten und Sichfügen wird zu einem Sichdurchsetzen und Sichdarstellen: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker." Es gibt eine moderneTheorie (von Alfred Adler), nach welcher alles spontane Tun — und damit alle bedeutsamen Leistungen, aber auch alle sonstwie hervortretenden guten und schlechten Handlungsformen — nichts als solche Überkompensationen von äußeren und inneren Beeinträchtigungsreizen sein sollen. ..."

S1917-215: "Man hat bisher gewöhnlich bei den Erklärungsversuchen für das Weber-Fechnersche Gesetz drei Deutungen unterschieden: die psychophysische (Fechner), die physiologische (G. E. Müller) und die psychologische (Wundt). ..."

S1917-240 Fortsetzung Fußnote: "... Man braucht nur den Fortschritt zu bemerken, den sie in der Schule Alfred Adlers gemacht hat, wo sie unter dem Namen "Individualpsychologie" auftritt. Hier ist die Ähnlichkeit mit meiner oben entwickelten personalistischen Auffassung ganz offensichtlich; und dies ist um so bemerkenswerter, als Adler und ich ganz unabhängig voneinander zu unseren Grundanschauungen gelangt sind. Adler hat auch bereits eine ausgesprochen teleologische Auffassung der Persönlichkeit."

S1917-253 Fußnote "1) In der einseitigen Auffassung Freuds treten bei Knaben fast immer die Mütter, bei Mädchen die Väter als Zielpunkte dieser unbewußten Erotik auf."

_

1924-Stern-ZS Person und Sache Band 3 (Abschluss).

Bd.3 hat kein Namenregister, so dass man hier nicht gezielt suchen kann.

S1924-8: "... So hat z. B. der Physiker Heinrich Hertz den Versuch gemacht, mit dem Begriff von Raum, Zeit und Masse

die Gesamtheit der unbelebten Naturvorgänge zu erklären — wobei die Probleme des Lebens, des Bewußtseins und der Kultur

mit voller Absicht beiseite gelassen wurden. ..."

S1924-31: "Einmal — bei Hegel — ist dieser Gedanke bereits aufgeleuchtet; es ist besonders groß an Hegel, daß er die Lehre von der dialektischen Selbstüberwindung auch auf den „absoluten Geist", also auf die Manifestation des Seienden in Religion und Philosophie anwendet. Nur daß Hegel diese Selbstüberwindung ein aus der abstrakten Begriffsbewegung heraus verstehen will, während sie in Wahrheit die konkrete irrationale Lebensbetätigung des suchenden Menschheitsgeistes ist. Und daß Hegel ferner am Abschluß dieser Bewegung doch wieder in die erstarrte Absolutheit der Metaphysik zurückfällt: denn seine eigene Metaphysik soll im Gegensatz zu allen anderen die unüberbietbare Vollendung, der Schlußstein des Kreises sein."

S1924-47: "Die Mehrheit der Wertbeziehungen kann aber bei einem Wertträger nicht nur im Nebeneinander, sondern auch im Nacheinander bestehen; dann sprechen wir von der Heterogonie der Werte. Bezeichnung und Begriff sind jenem Prinzip verwandt, das Wundt als „Heterogonie der Zwecke" aufgestellt hat."

S1924-48: "So sind innerhalb einer künstlerischen Schule oder einer religiösen Sekte die Voraussetzungen, nach denen verschiedene Schönheitsgrade von Kunstwerken oder verschiedene Frömmigkeitsgrade von Menschen eingeschätzt werden, so weit mechanisiert, daß die bewerteten Tatbestände selbst einen bestimmten Schönheits-(Frömmigkeits-)grad wie eine absolute Eigenschaft in sich zu tragen scheinen."

S1924-324f: "Kant, Hegel und die folgende [>235] Logik haben dann gezeigt, daß von logischem Standpunkt aus

beide Arten der Allgemeinheit untrennbar zusammengehören."

S1924-358: "Der Mensch liebt den Mitmenschen nicht aus dem nur-subjektiven Grunde, weil jener ihm nützt'), noch aus dem

nur-objektiven Grunde, weil er ihn theoretisch als selbstwertige Persönlichkeit erkennt (Kant-Fichte), sondern aus dem subjektiv-objektiven Grunde, weil er zwischen dem eigenen und dem anderen Selbstwert die Brücke der Introzeption schlägt."

S1924-378 Fußnoten: "1) Oder um es ganz allgemein auszudrücken: man treibt Phänomenologie im Sinne Husserls.

2) Was Spranger in den "Lebensformen" gibt, ist demnach nicht eigentliche Psychologie, auch nicht geisteswissenschaftliche Psychologie."

S1924-391: "... Von Plato bis Hegel ist den Ideen nicht nur letztes urtümliches Sein, sondern auch Heiligkeit zugesprochen worden. Kant nennt die Pflichtidee einen „erhabenen, heiligen Namen". ..."

Literatur (Auswahl)

- Stern, William (1935) Allgemeine Psychologie auf personmalistischer Grundlage. Haag: Nijhoff.

Links(Auswahl: beachte)

- Erleben und Erlebnis bei William Stern.

- Beweis und beweisen bei Wiliam Stern.

- William Sterns psychologische Messtheorie (1906).

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

_

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Definitionslehre, Definition und definieren bei William Stern

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definitionslehre, Definition und definieren bei William Stern IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/Stern.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

12.10.2023 Link William Sterns psychologische Messtheorie (1906)

11.10.2023 angelegt.