(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=09.10.2023a Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 12.10.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:

Definitions-Register-Psychologie

und Psychowissenschaften

Definitionslehren, Definition

und definieren bei Wilhelm Wundt (1832-1920)

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Inhaltsverzeichnis:

- Editorial.

Zusammenfassung-Wundt-Def.

Zusammenfassung-Wundt-1907-Def.

Fundstellen Doku:

Vollständiges Definitionskapitel Logik 1907, S. 40-47.

Grundzüge der Physiologischen Psychologie, Dritter Band, 5. A.

Lindau, Hans (1902) NAMENVERZEICHNISS UND SACHREGISTER ZU WUNDT'S LOGIK ZWEITE AUFLAGE.

Checkliste definieren.

Checkliste Beweis und beweisen.

Anmerkung: Wundts Chauvinismus und sein Schweigen zu den Hereros.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Auf dieser Seite geht es darum, welches Verständnis die Psychowissenschaften, in erster Linie die Psychologie, von Definition und definieren haben, was gelehrt wird, wie definieren, in der Psychologie geht oder gehen soll. Dass hier vieles im Argen liegt, ist mir bei meinen Analysen zu Beweis und beweisen in der Psychologie aufgefallen. Den Anstoss gab meine letzte Analyse zu Definition und definieren bei Kurt Lewin, wobei sich mir am 6.10.2023 der Verdacht bzw. meine Hypothese erhärtete, dass die Definitions-Inkompetenz in der Psychologie ein Grundübel ihrer mangelhaften Wissenschaftlichkeit ist.

Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Das wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.

Für die Geschichte und Entwicklung der Psychologie ist natürlich Wilhelm Wundt als einer der großen Pioniere der wissenschaftlichen Psychologie ganz besonders zu berücksichtigen, zumal er in seiner Logik einen ganzen Abschnitt der Definitionslehre widmet.

Zusammenfassung-Wundt-Def > Zusammenfassung W1907-Def.

Begriff wird 1903 und vor allem 1907 nicht klar in Name, Inhalt, Referenz gefasst; und die Referenz fehlt auch in der Definition. Zusätzlich fehlt die besondere Anwendungs- und Problemsituation in der Psychologie. In seiner Logik 1907, S. 41f führt Wundt aus:

- "In diesem Sinne bilden Definitionen die Grundlage einer jeden systematischen

Wissenschaft. Es ist aber dazu keineswegs erforderlich, daß sie,

wie in dem Euklidischen System, der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen

Untersuchungen vorangestellt werden, sondern es genügt vollkommen,

wenn eine jede an dem Orte vorkommt, wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht

wird."

Physiologische Psychologie Bd. 1 1908, 6.A.

Sachregister

Gefühl, als subjektives Elementdes Seelenlebens 44. Begriffsbestimmung

des G. als psychischen Elements409. Unterschied von

der Empfindung411. Charakteristische Eigenschaften 412. Geschichte

des Wortes u. Begriffs G. 413ff. Gefühlssinn 410, 414.

Gefühlsvermögen bei Tetens 414. Intellektuelles G. 47. G.-Leben,

individuelles, Schwierigkeit seiner Analyse 32. Gefühlston 418.

Physiologische Psychologie Bd. 2 1910, 6.A.

Sachregister

"Gefühle, Grundformen der G. 295 ff. Die Grundformen der G. als

dreidimensionale Mannigfaltigkeit 298, Fig. 230. Verwandtschaft

der Grundformen der G. 310. Frage nach der Ein- oder Mehrdimensionalität

der G. 380 Einfache G., Begriff 316. Eigenschaften

der einfachen G. 320 ff. Qualitative Unterschiede der einfachen G.

329 ff. Verlauf der einfachen G. 342 ff. Kontrastprinzip

der G. 347ff-, bei der Verbindung der einfachen G. zu Affekten 350.

Angebliche Unvorstellbarkeit der G. 382. Verbindungen der einfachen G.

353 ff Assoziationen der einfachen G. 359 ff Psychologische Bedeutung der

G. 363 ff. Intellektualistische Interpretationen 364. Die G. als Reaktion

der Apperzeption auf den einzelnen Bewußtseinsinhalt 367. Psychophysische

Substrate der G. 370 ff- Geschichte der Gefühlstheorien 372 ff. Gefühlsanalyse,

Methoden der G. 274 fr. Gefühlsdauer, Einfluß auf die Ausdruckssymptome

316. Gefühlselemente 294 f. Verbindung der G. 351 ff-Gefühlsempfmdungen

(nach Stumpf) 379-Gefühlskompensation 311.

Gefühlskomponenten 317. Gefühlskontinuum 317. Gefühlskurve

323, 327. Gefühlsqualität 317. Analogie zu den Empfindungsqualitäten

318. Gefühlsresultanten 320, 351. Gefühlssinn bei Joh. Müller

356, 379. Gefühlsstärke 320ff. Unmöglichkeit einer exakten

Messung der G. 326 f. Versuche einer mathematischen Formulierung der

Abhängigkeit der G. vom Empfindungsreiz 328 f. Gefühlssymptome

301 ff. Vgl. Ausdruckserscheinungen. Gefühlstheorien, Geschichte der

G. 363 ff., 372 ff. Gefühlston der Empfindungen 321fr., 342 fr. Der

G. angeblich als dritte Dimension der Empfindung 379 u. Anm. I. Gefühlsverlauf

299, symbolische Darstellung

Fig. 231. Der G. in Abhängigkeit von den Empfindungen 342 ff.

Gefühlsverbindungen 352 f. Gefühlsvermögen 373. Gefühlsverschmelzung

353 f."

Physiologische Psychologie Bd. 3 1911, 6.A.

Sachregister

Gefühle, zusammengesetzte G. 99. Zeitfolge von G. und Vorstellung

105fr., 113. Wirkung der G. bei Reproduktion 108, 489.

Die G. als Reaktion der Apperzeption aufdie einzelnenBewußtseinserlebnisse

11z. Angebliche Dunkelheit der G. 322.

Gefiihlsassoziationen 526. Gefühlsästhetik, metaphysische

G. 182. Gefühlskontrast, beieinfachenRhythmen144. Gefühlskurven

bei

aktiver und passiver Apperzeption 317, Fig. 360. Gefühlslage 107.

Gefühlsresultanten, bei Affekten 199. Gefühlston 102, Verwertung

des G. in den Affekttheorien 213. Gefühlsverbindungen 500. Gefühlsverlauf

bei der Einwirkung regelmäßig sich wiederholender Taktschläge

19, Fig. 33i-. Gefühlsverschmelzung, in den ästhetischen

Elementargefühlen176. GefühlswechselbeizusammengesetztenRhythmen145.

Gefühlswirkungen der Vorstellungen 101.

Wundt, Wilhelm. 1891. Zur Lehre von den Gemüthsbewegungen. Philosophische

Studien 6: 335-393

Kein Inhaltsverzeichnis und Sachregister

Fundstellen "fühl" 181

W1907-Def Wundt, Wilhelm (1907) Logik der exakten Wissenschaften Band 2, 3. A.

G e s p e r r t bei Wundt hier 12p fett Textfundstelle "defin" 14p fett kursiv von mir markiert

Zusammenfassung-Wundt-1907-Def

Im Band 2 der 3. A. von 1907 findet sich 211 Fundstellen "defin". Im

Definitionskapitel S.40-47 finden sich 76.

"Untersuchung und Darstellung greifen in ihrer wissenschaftlichen

Anwendung fortwährend ineinander ein. Keineswegs lassen sie daher

in dem Sinne sich scheiden, daß die erstere völlig abgeschlossen

sein müßte, wenn die zweite beginnen soll. Wohl aber setzt jede

systematische Darstellung voraus, daß eine Reihe von Begriffen durch

vorangegangene Untersuchungen zureichend festgestellt sei, um einerseits

die wünschenswerte Abgrenzung der einzelnen Gebiete zu ermöglichen,

und um anderseits für die Fortführung der Untersuchung die erforderlichen

Grundlagen darzubieten. Diese Aufgabe erfüllt die Definition.

Sie ist die elementarste unter den systematischen Formen, weil Klassifikation

und Beweisführung auf ihr weiterbauen, und sie steht ihrer tatsächlichen

Entstehung nach mitten inne in dem Verlauf der induktiven Forschung. Denn

jedes Resultat der letzteren sucht in einer zureichenden Begriffsbestimmung

seinen Abschluß zu finden, damit dann an diese die Deduktion anknüpfen

könne."

"In diesem Sinne bilden Definitionen

die Grundlage einer jeden systematischen Wissenschaft. Es ist aber dazu

keineswegs erforderlich, daß sie, wie in dem Euklidischen System,

der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen Untersuchungen vorangestellt

werden, sondern es genügt vollkommen, wenn eine jede an dem Orte vorkommt,

wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht wird. Doch hat dieser Umstand sowie

der andere, daß geläufige Begriffsbestimmungen leicht als selbstverständlich

vorausgesetzt werden können, zuweilen die fundamentale Bedeutung der

Definition

übersehen lassen."

Wundt erörtert typische Hauptformen der Definition:

Nominaldefinition, Realdefinition, Analytische Definition, Synthetische

Definition, Genetische Definition, Deskriptive Definition.

Auf das besondere Problem der Referenzierung geht

Wundt nicht ein. Das Wort "referenz" erzielt in seiner Logik keinen Treffer.

Die Lehre vom Begriff hat kein eigenes Kapitel

Wundt legt in seiner Logik zwar eine Definitionlehre

vor, aber er äußert sich nicht zur speziellen Definitionssituation

in der Psychologie.

Vollständiges Definitionskapitel S. 40-47

"

Zweites Kapitel.

Die Formen der systematischen Darstellung.

1. Die Definition.

Untersuchung und Darstellung greifen in ihrer wissenschaftlichen Anwendung

fortwährend ineinander ein. Keineswegs lassen sie daher in dem Sinne

sich scheiden, daß die erstere völlig abgeschlossen sein müßte,

wenn die zweite beginnen soll. Wohl aber setzt jede systematische Darstellung

voraus, daß eine Reihe von Begriffen durch vorangegangene Untersuchungen

zureichend festgestellt sei, um einerseits die wünschenswerte Abgrenzung

der einzelnen Gebiete zu ermöglichen, und um anderseits für die

Fortführung der Untersuchung die erforderlichen Grundlagen darzubieten.

Diese Aufgabe erfüllt die Definition. Sie ist die elementarste

unter den systematischen Formen, weil Klassifikation und Beweisführung

auf ihr weiterbauen, und sie steht ihrer tatsächlichen Entstehung

nach mitten inne in dem Verlauf der induktiven Forschung. Denn jedes Resultat

der letzteren sucht in einer zureichenden Begriffsbestimmung seinen Abschluß

zu finden, damit dann an diese die Deduktion anknüpfen könne.

[>41]

Dieser Doppelstellung entspricht die Natur der Definition.

Als systematische Form sucht sie einen gegebenen Begriff auf das schärfste

von den verwandten Begriffen zu trennen; als nächstes Ergebnis einer

Untersuchung, welcher die Begrenzung der Begriffe erst zu einem tieferen

Eindringen in den Gegenstand verhelfen soll, kann sie nicht das Wesen dieses

Gegenstandes erschöpfend bestimmen wollen, sondern sie muß sich

mit der Hervorhebung derjenigen Elemente begnügen, welche zur sicheren

Unterscheidung zureichend sind. Die Definition

bildet aber in doppelter Weise die Grundlage für die Weiterführung

der Untersuchung: einmal durch sich selbst, insofern die klare Feststellung

der charakteristischen Elemente eines Begriffs für die Untersuchung

desselben und seines Verhältnisses zu anderen Begriffen ein wesentliches

Erfordernis ist, und sodann durch die nahe Beziehung, in der die Definitionen

zu den Grundsätzen stehen, auf welche die Deduktion die einzelnen

Theoreme zurückzuführen sucht. Diese Beziehung stellt sich wieder

in einer doppelten Form dar. Entweder gestatten, wie in der Mathematik

und in den reinen Begriffswissenschaften, gewisse Fundamentaldefinitionen

eine unmittelbare Transformation in axiomatische Sätze; oder es lassen

sich umgekehrt Erfahrungsgesetze, die durch Induktion gewonnen sind, in

Definitionen

allgemeiner Begriffe umwandeln, wie in den physikalischen Disziplinen.

Der Unterschied beider Formen entspringt daraus, daß in den erstgenannten

Wissenschaften die Feststellung der Begriffe auf einer willkürlichen,

wenn auch durch die Natur der Anschauung nahegelegten Konstruktion beruht,

deren Sinn festgestellt sein muß, ehe man zu Gesetzesformulierungen

übergehen kann, während im zweiten Fall der durch den Zwang der

Wahrnehmung sich aufdrängende Zusammenhang der Erscheinungen zunächst

zur Annahme gesetzmäßiger Beziehungen herausfordert, die dann

erst nachträglich einem allgemeinen Begriff subsumiert werden. Die

systematische Darstellung verwischt schließlich diese Unterschiede

der Entstehungsgeschichte. In ihrem Streben nach zwingender Deduktion sucht

sie alle Theoreme als apodiktische Folgerungen aus einer begrenzten Zahl

ursprünglich gegebener Begriffsbestimmungen darzustellen, wobei dann

die Frage, wie man zu diesen Begriffsbestimmungen gelangt sei, nicht weiter

zur Erörterung zu kommen braucht. In diesem Sinne bilden Definitionen

die Grundlage einer jeden systematischen Wissenschaft. Es ist aber dazu

keineswegs erforderlich, daß sie, wie in dem Euklidischen System,

der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen Untersuchungen vorangestellt

werden, sondern es genügt vollkommen, wenn eine jede an dem Orte vorkommt,

wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht wird. Doch hat dieser Umstand sowie

der andere, daß geläufige Begriffsbestimmungen leicht als selbstverständlich

vorausgesetzt werden können, zuweilen die fundamentale Bedeutung der

Definition

übersehen lassen.

Da wir uns als Zeichen der Begriffe im allgemeinen

der Worte bedienen, so ist jede Definition

zunächst eine Worterklärung; und da Begriffe immer nur

durch andere Begriffe, also auch Worte nur durch andere Worte erklärt

werden können, so besteht die Definition

regelmäßig darin, daß ein Wort, dessen begrifflicher Sinn

noch nicht festgestellt ist, durch Worte bestimmt wird, deren begriffliche

Bedeutung als bekannt vorausgesetzt werden darf. Dieser regelmäßigen

Aufgabe scheint es zu widerstreiten, wenn man die Worterklärung von

der eigentlichen Definition zu unterscheiden

pflegt, indem man beide als Nominal- und Realdefinition einander

gegenüberstellt. In der Tat ist auch diese Unterscheidung deshalb

bekämpft worden, weil es niemals Definitionen

der Dinge selbst geben könne, sondern immer nur Definitionen

der Wörter, mit denen wir die Dinge bezeichnen. Die Realdefinition

ist daher, wie Mill meint, ebenfalls nur eine Worterklärung; sie unterscheide

sich aber von der bloßen Nominaldefinition

durch den Umstand, daß sie daneben noch die Voraussetzung einschließe,

es gebe ein Ding, das dem Wort entspreche ). Dennoch ist es offenbar nicht

der Gedanke an reale Existenz, der uns hier zunächst beschäftigt.

Vielmehr liegt der eigentliche Unterschied darin, daß wir bei der

bloßen Nominaldefinition völlig

absehen von dem wissenschaftlichen Zusammenhang, in den der betreffende

Begriff durch die Definition gebracht

werden soll, indem wir bei ihr den nämlichen Zweck verfolgen wie bei

der Übersetzung eines Wortes aus einer fremden Sprache: die Nominaldefinition

ersetzt nur das Wort von unbekannter Bedeutung durch synonyme Ausdrücke

und Umschreibungen ohne jede Rücksicht auf die systematische Stellung

der Begriffe. Der Realdefinition ist

es dagegen um die letztere zu tun. An und für sich kann daher ebensogut

die Nominaldefinition eines Pferdes

wie die Realdefinition eines Centauren

gegeben werden, auch wenn man nicht im geringsten daran zweifelt, daß

das Pferd ein wirkliches Tier und der Centaur ein bloßes Geschöpf

der Phantasie sei. Hiernach bedarf es kaum der Bemerkung, daß die

bloße Worterklärung kein Gegenstand logischer Untersuchung ist,

sondern daß diese sich nur mit Realdefinitionen

im obigen Sinne, d. h. mit solchen Definitionen

zu beschäftigen hat, durch welche die [>43] Stellung eines Begriffs

innerhalb eines allgemeineren Zusammenhangs von Begriffen bestimmt wird.

Diese Aufgabe wird nun in der einfachsten Weise

erfüllt, wenn man erstens den zunächst übergeordneten Begriff

angibt, unter den der zu definierende

gehört, und wenn man zweitens das Merkmal oder den Komplex von Merkmalen

bestimmt, wodurch er sich von den ihm koordinierten Begriffen unterscheidet.

Im günstigsten Fall können so zwei Namen, ein Gattungsname

und eine Eigenschaftsbezeichnung, zur Definition

genügen. Diese Regel des genus proximum und der differentia specifica

ist in der systematischen Naturgeschichte für die hauptsächlich

seit Linne üblichen, aber schon vor ihm gebrauchten Doppelbezeichnungen,

wie Felis domestica, Canis familiaris u. dgl., maßgebend geworden.

Die Benennung soll hier eine kurze Definition

ersetzen, die aber freilich infolge der Willkürlichkeit der Genusbenennung

und der oft planlosen Auswahl des spezifischen Unterschieds der eigentlichen

Aufgabe einer Realdefinition wenig entspricht.

Darum pflegt man selbst in der systematischen Naturgeschichte diesen Namen

ausführlichere Definitionen folgen

zu lassen, und in anderen Gebieten, wie bei mathematischen, physikalischen,

juristischen und national-ökonomischen Begriffsbestimmungen, behält

die Regel des genus proximum und der differentia specifica nur noch in

einem allgemeineren Sinne ihre Geltung, insofern nämlich, als bei

jeder systematischen Definition die

zur Verwendung kommenden Begriffe in zwei Gruppen zerfallen, von denen

die eine einen oder mehrere übergeordnete Begriffe enthält, die

als bekannt aus vorangegangenen Definitionen

vorausgesetzt werden, während die andere die besonderen Bestimmungen

hinzufügt, durch welche der betreffende Begriff in eindeutiger Weise

von allen ihm verwandten Begriffen abgegrenzt wird. Damit eine solche eindeutige

Abgrenzung zu stände komme, darf der Definition

selbstverständlich kein für den Begriff wesentliches Element

fehlen; und ebenso fordert der systematische Zweck, daß sie nicht

mit unwesentlichen, etwa schon in anderen Elementen vorausgesetzten Bestimmungen

überlastet werde. Je einfacher und zugleich logisch durchgebildeter

ein Begriffsgebiet ist, umso mehr wird aber eine Definition,

die der Forderung der Eindeutigkeit genügt, doch zugleich eine vollständige

Einsicht in die Konstitution des Begriffs gewähren. In vollkommenster

Weise besitzen diese Eigenschaft die mathematischen Begriffe. Die exakte

Definition

einer geometrischen Kurve enthält ebenso wie die für sie aufzustellende

Gleichung bereits alle ihre Eigenschaften vorgebildet. Der Definition

in Worten kann daher in diesem [>44] Fall der analytische Ausdruck als

eine symbolische Form der Definition

substituiert werden. Am weitesten dagegen entfernen sich von diesem idealen

Ziel die Begriffsbestimmungen konkreter Naturobjekte. Nur in geringem Umfange

sind wir im stande, die charakteristischen Eigenschaften einer Pflanze

oder eines Tieres in einen solchen Zusammenhang zu bringen, daß sich

uns aus bestimmten einzelnen dieser Eigenschaften die anderen mit Notwendigkeit

ergeben. Die Definition muß sich

darum in diesem Falle damit begnügen, diejenigen Merkmale herauszugreifen,

in deren Konstanz eine Bürgschaft ihrer begrifflichen Bedeutung zu

liegen scheint, ohne daß sie aber den Anspruch erheben kann, damit

irgendwie das Wesen des Objekts anzugeben, wie man dies so oft als

die Aufgabe aller Definition angesehen

hat, eine Aufgabe, die selbstverständlich nur erfüllt werden

kann bei Begriffen, deren Bestimmung nach Inhalt wie Umfang schließlich

in unserer eigenen Macht liegt. Neben der Mathematik sind es daher die

systematischen Geisteswissenschaften, wie die Rechts- und Staatslehre,

sowie die verschiedenen Zweige der systematischen Philosophie, in denen

jene ideale logische Aufgabe der Definition

am ehesten annähernd erreichbar ist.

Da jede Definition

zur Feststellung eines Begriffs anderer Begriffe bedarf, so setzt sie diese

als bereits gegeben voraus, sei es, daß sie durch vorangegangene

Definitionen

bestimmt, sei es, daß sie unmittelbar aus der Anschauung bekannt

und daher keiner Definition bedürftig

sind. Sobald eine Definition die gewöhnliche

Gliederung in das genus proximum und die differentia specifica zuläßt,

so ist regelmäßig das erstere der Gegenstand vorangegangener

Definitionen,

während die letztere an die unmittelbare Erfahrung appelliert, die

höchstens eine anschauliche Zerlegung, in keiner Weise aber eine Feststellung

mittels anderer Begriffe gestattet. Die Definition

der übergeordneten Begriffe zerfällt nun selbstverständlich

ihrerseits wieder in ein oberes Genus und eine spezifische Differenz, von

denen jenes abermals eine ähnliche Zerlegung erfährt, bis man

schließlich bei denjenigen Allgemeinbegriffen des betreffenden Gebietes

angelangt ist, die einen weiteren Rückgang nicht mehr gestatten. Indem

dieser Prozeß von den zunächst untersuchten Begriffen alle anschaulichen

Elemente sukzessiv losgelöst hat, bleiben schließlich als nicht

weiter

definierbare oberste Gattungen

solche Begriffe übrig, die völlig abstrakter Art sind, d. h.

unmittelbar gar keine anschaulichen Elemente mehr enthalten, wie die Begriffe

Ding, Substanz, Größe, Zahl u. dgl. Auf diese Weise führt

die Analyse der Definitionen auf zweiundefinierbare

Bestandteile von völlig verschiedenem Charakter: erstens auf die Elemente

der unmittelbaren [>45] Erfahrung oder die Inhalte des Bewußtseins,

die wahrgenommen werden müssen und eben darum nicht definiert

werden können, und zweitens auf die allgemeinsten Abstraktionen, die,

insofern ihnen jeder anschauliche Inhalt abhanden gekommen ist, eine bloß

formale

Bedeutung besitzen, da in ihnen lediglich die intellektuellen Funktionen

zum Ausdruck kommen, deren wir uns bei der Ordnung des empirischen Stoffes

bedienen. Diese Funktionen sind wiederum einer eigentlichen Definition

nicht zugänglich, sondern es können bei ihnen höchstens

die Bewußtseinsakte beschrieben werden, die bei der Erzeugung der

Begriffe wirksam sind. So führen wir z. B. den Begriff des Dings auf

die selbständige Apperzeption des einzelnen Wahrnehmungsinhalts, den

Begriff der Zahl auf die Verbindung einer Reihe von Apperzeptionsakten

zurück u. s. w. (Bd. I, Abschnitt III, Kap. II ff.)

Indem die Definition

einen gegebenen Begriff stets durch eine Mehrheit anderer Begriffe

erklärt, kann sie nun entweder auf einer Zerlegung in diese

oder aber auf ihrer Verbindung zu einem neuen Begriffe beruhen.

Die Definition stützt sich daher

auf die elementareren Methoden der Analyse und Synthese, und sie läßt

hiernach zwei Hauptformen zu: die analytische

und die synthetische Definition.

Die analytische Definition

ist die nächstliegende und darum häufigste Form. Fast unerläßlich

bei der Begriffsbestimmung von Erfahrungsobjekten bietet sie sich auch

auf abstrakten Gebieten immer zunächst dar, weil sie von dem gegebenen

Begriff, der definiert werden soll,

ausgeht. Die einfachste Art analytischer Definition

besteht aber in der Hervorhebung der unterscheidenden Merkmale, welche

die Beschreibung des Gegenstandes an ihm kennen lehrt. Diese deskriptive

Definition ist selbst nichts anderes als eine abgekürzte, auf

die charakteristischen Eigenschaften eingeschränkte Beschreibung.

Wie die Beschreibung überhaupt, so hat sie den Nachteil, daß

sie die Begriffselemente nur äußerlich aneinander reiht, ihre

innere Beziehung aber nicht kennen lehrt. So in den bekannten Definitionen

der Naturgeschichte, aber auch bei mathematischen Begriffsgebilden, wo

jedoch die exakte Bestimmung der Begriffselemente leicht jene Beziehung

ergänzen läßt. Wenn wir z. B. den Kreis als diejenige in

einer Ebene gelegene Linie definieren,

deren Punkte sämtlich gleich weit von einem festen Punkte der nämlichen

Ebene entfernt sind, so ist diese Begriffsbestimmung an sich rein deskriptiv;

trotzdem schließt sie infolge der scharfen Fassung des Begriffs der

Äquidistanz alle wesentlichen Eigen[>46]schaften des Kreises in sich.

Immerhin müssen wir auch hier die deskriptive

Definition verlassen, wenn die wechselseitige Beziehung

der Begriffselemente angegeben werden soll. Dies geschieht in der analytischen

Definition im engeren Sinne, die symbolisch immer in der Form einer

Funktionsgleichung

M = (F a, b) . . . u, v . . .)

ausgedrückt werden kann, wo M den zu definierenden

Begriff, die konstanten, u, v ... die variablen Elemente, in die er zerlegt

wird, und endlich das Zeichen F die Funktionsbeziehung bezeichnet, die

zwischen allen diesen Elementen stattfindet. In diesem Sinne ist die Gleichung

des Kreises zugleich die analytische Definition

desselben. Sie enthält alle Elemente der deskriptiven

Definition und außer ihnen mit Hilfe der Operationssymbole

den exakten Ausdruck ihrer wechselseitigen Relationen. Neben der Mathematik

sind es wieder die einer strengeren logischen Kultur zugänglichen

Geisteswissenschaften, wie die Erkenntnislehre, die Rechtswissenschaft

und zum Teil die Nationalökonomie, in denen analytische

Definitionen erstrebt werden können. Da uns aber hier

ein dem algebraischen ähnliches Zeichensystem mangelt, so müssen

die Beziehungen der Begriffselemente mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln

der Sprache ausgedrückt werden, ein Umstand, der infolge der ungenügenden

Präzision dieser Hilfsmittel nicht selten die Definition

ganz oder teilweise auf die deskriptive Stufe zurücksinken läßt.

Den entgegengesetzten Weg schlägt die synthetische

Definition

ein. Sie gibt an, wie sich der Begriff aus seinen charakteristischen Elementen

zusammensetzt. Hierbei erscheinen dann meistens diese Elemente zugleich

als die Bedingungen seiner Entstehung, und die synthetische nimmt so die

geläufige Form der genetischen Definition an. Wenn man mit

geringer Abänderung der oben gegebenen Beschreibung den Kreis durch

die Bewegung eines Punktes in der Ebene entstehen läßt, der

von einem festen Punkt der nämlichen Ebene immer gleich weit entfernt

bleibt, wenn man ferner die verschiedenen Kurven zweiten Grades aus bestimmten

Modifikationen dieses Bewegungsgesetzes ableitet oder noch einfacher als

Schnitte eines geraden Kegels durch eine Ebene von wechselnder Lage auffaßt,

so gewinnt man abermals genetische Definitionen,

wobei übrigens, wie das letzte Beispiel zeigt, im allgemeinen für

ein und dasselbe Raumgebilde verschiedene Entstehungsweisen und darum verschiedene

genetische Erklärungen möglich sind. Doch ist dies nur der Fall,

wo die Definition, wie in der Mathematik,

Ausdruck einer willkürlichen [>47] Konstruktion ist. Bei Erfahrungsobjekten

kann die genetische Definition immer

nur in dem Versuch einer Nacherzeugung der wirklichen Entstehung des Gegenstandes

bestehen, und da diese in der Regel nur eine einzige ist, so ist hier im

allgemeinen nur eine Form derselben möglich. Bloß wo

es sich um eine genetische Definition

solcher Objekte handelt, die unserer unmittelbaren Erfahrung entrückt

sind, wie der Sprache, der ursprünglichen Rechts- und Staatsformen,

der mythologischen Vorstellungen, da haben wohl auch verschiedene genetische

Begriffsbestimmungen nebeneinander Raum, die nun aber freilich nicht, wie

in der Mathematik, ein gleiches Recht für sich in Anspruch nehmen,

sondern als Ausdrucksformen verschiedener hypothetischer Anschauungen einander

bekämpfen. Nicht selten geschieht es ferner, daß nur einzelne

Seiten eines Begriffs eine genetische Definition

zulassen, während andere, die zur Unterscheidung von verwandten Begriffen

immerhin der Hervorhebung bedürfen, bloß einer Beschreibung

zugänglich sind. Es entstehen dann gemischte, genetisch-deskriptive

Definitionen. Die Andeutung eines derartigen Verhaltens

findet sich in den Artbenennungen der Naturgeschichte, wo die eine Hälfte

der Doppelbezeichnung, das genus proximum, auf die Abstammung der Art hinweist,

während die differentia specifica, die Aufzählung der charakteristischen

Artmerkmale, einer bloß deskriptiven Aneinanderreihung überlassen

bleibt.

Die angegebenen Unterschiede der Definition

stehen

in nahem Zusammenhänge mit den Eigenschaften derjenigen systematischen

Form, die sich auf die Definition stützt,

indem sie die fundamentalen Definitionen

eines Wissensgebietes zu dessen geordneter Gliederung verwertet. Diese

Form ist die Klassifikation.

Es folgt der Abschnitt 2. Die Klassifikation.

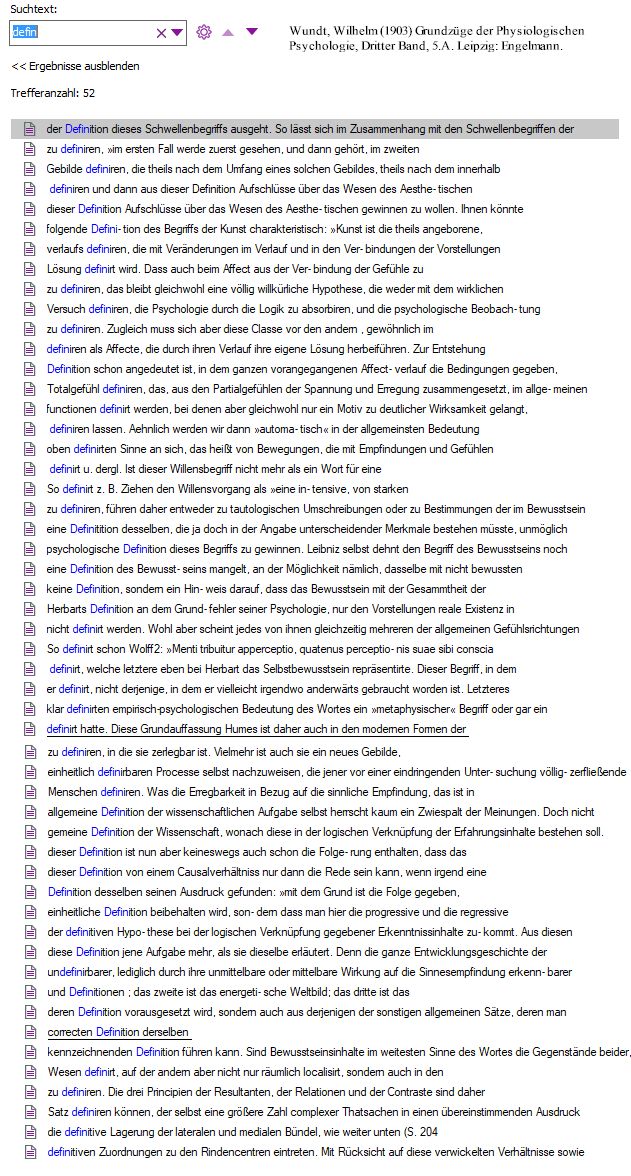

W1903-Def Wundt, Wilhelm (1903) Grundzüge der Physiologischen Psychologie, Dritter Band, 5. A. Leipzig: Engelmann.

defin 52

Inhaltsverzeichnis 0 (aber es finden sich mehrere Einträge zu

"begriff")

- Fundstellen "defin"

im Kurzkontext

L1902 Lindau, Hans (1902) NAMENVERZEICHNISS UND SACHREGISTER ZU WUNDT'S LOGIK ZWEITE AUFLAGE. Stuttgart: Enke.

Sachregister Logik 2. A., S. 23:

Definition I, 77. 189 f. 195. 205 f. 229.

- 329. 504; II, 2. 84 f. 39 f. 67 f. 70.

105. 107 f. 130 f. 168. 181. 380. 388;

III, 192 f. 499 f. 509 f. 517 f. 522 A.

531. 561. 580 f. 636; Definitions-

gleichung II, 328; III, 194; D. und

Axiom I, 575 f. 580 A.; II , 118 f.;

analytische D. II, 44 f.; synthetische

D. II, 45 f.; genetische D. II, 178;

III, 519.

Sachregister Logik 2. A., S. 16f:

Begriffe III, 221. 518; B. bei Aristoteles

- II, 276; Begriffsformen bei Kant III,

638 f.; wissenschaftliche B. I, 95;

Rechtsbegriffe 111,478; Begriffsbildung

I, 33.35.43 f. 328. 391 ; III, 580; Defini-

tion des Begriffs I, 51. 502; Merkmale

der B. I, 94 f.; Begriff und Gattungs-

vorstellung I, 101; Gattungsbegriffe

I, 106 f. 493.502; II, 25 f.; Allgemein-

u. Einzelbegriffe I, 105 f. ; Beziehungs-

begriffe I, 108; Beziehungsformen der

B. I, 144 f.; abstracte und concrete

B. I, 111 f.; Inhalt und Umfang I,

110 f.; Begriffsvergleichung I, 127 f.;

naturgemässer und künstlicher Be-

griffewandel I, 133; Verhältnisse der

B. I, 127 f.; III, 522 A.; Arten der

B. I, 118 f.; Begriffsoperationen I,

251 f.; Begriffszerlegung u. -bestim-

mung I, 75 f.; Begriffsanalyse als

Hülfsverfahren der synthetischen De-

duktion II, 35; B. a. H. d. analyti-

schen Deduktion II, 36 f. 383; Trans-

formation von Begriffen II, 37 f.;

Begriff und Urtheil I, 55 f. 93; B.

und Gedankenverlauf I, 73 f.; B. und

Sprache I, 74; B. und Anschauung

II, 514 A.; B. und Gedanke I, 158;

Begriffs- und Lautgeschichte III, 72;

allgemeine Begriffsaxiome I, 331; [>17]

Begriffs- und Anschauungs- gegen-

über den Erfahrungswissenschaften II,

33. 36. 40. 49.

Checkliste definieren

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Literatur (Auswahl)

Links (Auswahl)

_

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

_

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt.

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/Wundt.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 11.10.2023 irs Rechtschreibprüfung und überflogen

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

12.10.2023 Editorial aktualisiert.

11.10.2023 irs Rechtschreibprüfng und überflogen

06.10.2023 angelegt.