(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=29.12.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 03.09.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben und Erlebnis bei Karl Bühler_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Erleben und Erlebnis bei Karl Bühler (1879-1963)

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * ist-Bedeutungen * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren, Hochstaplerzitierstil * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Elementare Dimensionen des Erlebens * »«

Inhaltsübersicht

- Info Fundstellenkürzel

Ti, IV, SR, T.

- Zusammenfassungen (chronologisch 1903-1934):

- Gesamtzusammenfassung Fazit Karl Bühler 11 Werke 1903-1934.

- Zusammenfassung-Disseration-1903.

- Zusammenfassung-Komplizierte-Denkvorgänge-1904.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge II Über Gedankenzusammenhänge 1908a.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung 1908b.

- Zusammenfassung-Die Gestaltwahrnehmungen 1913.

- Zusammenfassung-Die geistige Entwicklung des Kindes-1918.

- Zusammenfassung-Die Erscheinungsweisen der Farben 1922.

- Zusammenfassung-Krise der Psychologie 1926 (Artikel Kantstudien).

- Zusammenfassungen Krise der Psychologie 1927 (Buch):

- Zusammenfassung Erleben in Krise der Psychologie 1927 (Buch).

- Zusammenfassung Erlebnis in Krise der Psychologie 1927 (Buch).

- Zusammenfassung-Ausdruckstheorie 1933.

- Zusammenfassungen-Sprachtheorie-1934:

- Dissertation 1903.

- Komplizierte-Denkvorgänge-1904.

- Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907.

- Denkvorgänge II Über Gedankenzusammenhänge 1908a.

- Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung 1908b.

- Die Gestaltwahrnehmungen 1913.

- Die geistige Entwicklung des Kindes-1918.

- Die Erscheinungsweisen der Farben 1922.

- Krise der Psychologie 1926 (Artikel Kantstudien).

- Krise der Psychologie 1927 (Buch).

- Ausdruckstheorie 1933.

- Sprachtheorie 1934:

Signierungen und Signierungssystem.

Checkliste definieren. Checkliste-Beweisen.

Methodik-Beweissuche in der Psychologie.

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen.

Beweissuchwortkürzel.

Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen

Editorial

Karl Bühler gilt als bedeutender Erlebnis Psychologe noch der Blütezeit der deutschen Psychologie und war sehr um die Einheit der Psychologie und die Überwindung der Schulen bemüht, wie besonders sein Werk Die Krise der Psychologie (1927, Buch; 1926 Artikel Kantstudien) zeigt. Auf dieser Seite werden 12 Arbeiten Bühlers aus 32 Jahren zu erleben, erlebt und Erlebnis erfasst: Med. Dissertation 1903, vier zum Denken (1904-1908), Gestaltwahrnehmungen 1913, Geistige Entwicklung des Kindes 1918, Erscheinungsweisen der Farben 1922, zwei zur Krise der Psychologie (1926-1927), Ausdrucktheorie 1933 und die letzte zur Sprachtheorie (1934). Es zeigt sich für mich überraschend, dass Bühler dem Erlebens- und Erlebnisbegriff (Grundregeln Begriffe) nicht die Aufmerksamkeit widmet, die notwendig gewesen wäre, um für die Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse Grundlegendes und Systematisches zu leisten. Aber Bühler gibt viele wichtige Anregungen (z.B. 1904: "Was erleben wir, wenn wir denken?", Denkprotokolle und eine Bestätigung der Lipp'schen (1905) Idee des gegenständlichen Erlebens (erlebeng), ohne sich auf Lipps zu beziehen). Die Definition der Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten (bei Bühler noch Benehmen) geht wahrscheinlich auf ihn zurück (S.29).

Info Fundstellenkürzel Ti, IV, SR, T.

Jenachdem ob erleben, erlebt oder Erlebnis im Titel, im Inhaltsverzeichnis, Sachregister oder im Text vorkommt, wird dies standardmäig erfasst. Kommt erleben, erlebt oder Erlebnis im Ti vor, sollten erleben, erlebt, Erlebnis in dem Werk eine besondere Rollen spielen, das gilt auch für Aufnahmen ins Inhaltsverzeichnis oder ins Sachregister.

Ti Kommt erleben, erlebt, Erlebnis im Titel vor? Falls ja Signierung Ti+, fall nein Ti-

IV Wenn es kein Inhaltsverzeichnis gibt, wird -IV signiert.Gibt es ein Inhaltsverzeichnis, aber keinen Eintrag erleben, erlebt oder Erlebnis, wird IV- signiert. Gibt es Einträge wird IV+ signiert.

SR Wenn es kein Sachregister gibt, wird dies mit -SR signiert. Gibt es im Sachregister keine Einträge erleben, erlebt oder Erlebnis wird SR- signiert. Gibt es Einträge, wird SR+ signiert.

Text Die Vorkommen oder Erwähnungen von erleben, erlebt und Erlebnis werden ausgezählt. e = erleben + erlebt, E = Erlebnis. Hier wird angegeben, wie oft e := erleben + erlebt und E := Erlebnis vorkommen.

Handelt es sich um ein Werk, von dem erwartet werden darf, dass erleben, erlebt, Erlebnis definiert oder näher erläutert werden darf, wird in der Tabelle unter Gebrauch ein A (Analyse) signiert. Wird erleben, erlebt., Erlebnis gebraucht und darf eine Analyse nicht erwartet werden, wird ein G (Gebrauch) signiert.

Kommt der Suchtext erleben, erlebt, Erlebnis in einm Werk gar nicht vor, kann die Verwendung auch nicht beurteilt werden, es wird Fssn (Frage stellt sich nicht) signiert.

Eine Definition oder nähere Erläuterung hat das Kürzel DE, erfüllt DE+, nicht erfüllt DE-.

Zusamenfassungen

Gesamtzusammenfassung Karl Bühler

1903, 1904, 1907, 1908(2), 1913, 1918, 1922, 1926, 1927, 1933, 1934

Es wurden 12 Arbeiten ( 1 Dissertation, 4 Denken, 1 Gestaltwahrnehmungen,

1 Geistige Entwicklung Kindheit, 1 Farben, 2 Krise, 1 Ausdruckstheorie,

1 Sprachtheorie) Bühlers in der Zeit von 1903-1934, also 32 Jahre,

mit der Methode der Textanalyse nach erleben, erlebt, Erlebnis durchsucht,

gesichtet, ausgezählt und interpretiert, teilweise vollständig.

Nirgendwo definiert oder erläutert Bühler näher, was man

nach der Grundregel für wichtigere Begriff (Regeln

Grundbegriffe) erwarten darf, was er unter erleben oder Erlebnis versteht,

auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis,

obwohl er quasi implizit eine Erlebnispsychologie anwendet, die er aber

nicht systematisch aufbaut und darlegt. Aus dem Kontext der Fundstellen

lässt sich jedoch schließen, dass erleben all das ist, was sich

im Bewusstsein ereignet und dort innerlich wahrgenommen wird Viele

seiner Ansätze und Ideen (1904: "Was erleben wir, wenn wir denken?"

wird man aber für eine Erlebens- und Erlebnispsychologie nutzen können.

Definieren war und ist die große Schwachstelle der PsychologInnen,

der Klassiker wie auch auch der modernen.

- Zusammenfassung-Dissertation-1903: In der Dissertation werden erleben, erlebt, Erlebnis nicht erwähnt.

- Zusammenfassung-Komplizierte-Denkvorgänge-1904: Die dreieinhalb-Seiten Arbeit beginnt mit der verheißungsvollen Frage: "Was erleben wir, wenn wir denken?", die Bühler allerdings nicht beantwortet. Er gebraucht erleben 1x, erlebt 1x, Erlebnis 8x davon Denkerlebnis 4x, aber Bühler erklärt nicht, was er unter Erleben oder denken erleben versteht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Bühler1904 hat den Erlebensbegriff grundlegend nicht verstanden, wie die 10 dokumentierten Fundstellen (hier durchnumeriert von 1-10, Index vor dem Suchwort) belegen.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907: Bühler definiert, erklärt, erörtert die Begriffe erleben und Erlebnis nicht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich ziehe daraus den Schluss, dass Bühler erleben und Erlebnis für allgemeinverständliche und nicht weiter erläuterungsbedürftige Grundbegriffe erachtet. Aber die Arbeit bringt viele konkrete und dokumentierte Beispiele für Denkerlebnisse, die von bleibendem denkpsychologischen und historischen Wert sind.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge-II-Über-Gedankenzusammenhänge-1908a: Erleben und Erlebnis werden in dieser Arbeit gebraucht, aber nicht näher definiert oder erläutert. Bühler hebt, S.9, wie Lipps 1905 den Unterschied zwischen Erlebnis und Gegenstand (erlebeng) hervor. Allerdings zitiert er Lipps 1905 nicht. Fundstellen: Ti-, -IV, -SR, T: e=4, E=24. Erleben 1, erlebt 3, Erlebnis 24.

- Zusammenfassung-Denkvorgänge-III-Über-Gedankenerinnerung-1908b: Erleben, erlebt und Erlebnis werden zusammen 143x gebraucht, aber nicht definiert oder näher erklärt. Auch nicht das Ausgangserlebnis der Erinnerung (S.48). Das sollte natürlicherweise sein: ich erinnere, aber das ist nicht zwingend. Man kann einfach erinnern ohne bewusstes Metaerlebnis ich erinnere. Dazu habe ich bei Bühler nichts gefunden. Fundstellen: Ti-, IV+, -SR, T: e=40, E=103. Erleben 21, erlebt 19, Erlebnis 103.

- Zusammenfassung-Gestaltwahrnehmungen-1913: Es wurden die Fundstellen bestimmt: Ti-, IV-, -SR, T: e=19, E=100. erleben=9, erlebt 10, Erlebnis=100. Sodann habe ich sämtliche 9 Fundstellen von S.5 bis S.235, also 231 Seiten, zu erleben erfasst und dokumentiert. In keiner der 9 Fundstellen wird erleben definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis. Den 100 Fundstellen zu Erlebnis kann man entnehmen, dass der Erlebnisbegriff in den Gestaltwahrnehmungen Bühlers eine große Rolle spielt. Beim Sichten der Fundstellen "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler eine ganze Reihe von Erlebnisklassen benennt, die er allerdings nicht ordentlich definiert oder näher erläutert. Er gebraucht hier eine - quasi implizite -Erlebnispsychologie, ohne sie systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie genutzt werden können.

- Zusammenfassung-Die-geistige-Entwicklung-des-Kindes-1918: Fundstellen: Fundstellen: Ti-, IV+, SR+, T: e=32, E=106. Ein wichtiges Buch für die Entwicklung des Erlebens und der Erlebnisse in der Kindheit. Im Inhaltsverzeichnis gibt zwei Einträge zu Erlebnissen und im Sachregister werden vier Erlebnisklassen (Aha-E., Begriffs-E., Gewißheits-E., Überzeugungs-E.) eingetragen, aber nicht erleben oder das Erlebnis selbst. Ich habe die ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text von S.7-S.47, also 41 Seiten, im Buch erfasst und dokumentiert, weil man erwarten darf, dass wichtigere Begriffe dort definiert oder näher erläutert werden, wo sie die ersten Male erwähnt werden (Regeln Grundbegriffe). Eine ausdrückliche Definition oder nähere Erläuterung zum Erleben oder zu den Erlebnisse habe ich bei den ersten 11 Erwähnungen, S.7-S.47 von "erleb" nicht gefunden, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Man kann aber aus dem Gebrauch im Kontext [4,5] schließen, dass erleben all das ist, was sich im Bewusstsein ereignet und dort mit der inneren Wahrnehmung vergegenwärtigt wird. Es werden aber auch unbewusste Mechanismen, z.B. S. 236, erwähnt (unbewußt insgesamt 7x). Das Buch bietet viele Anregungen und Ideen für die Erlebens- und Erlebnispsychologie.

- Zusammenfassung-Farben-1922: Es gibt in dem 209 Seiten Text nur wenige Fundstellen: erleben 0, erlebt 2, Erlebnis 1. In dem Werk werden erlebt und Erlebnus nur gebracuht, aber nicht definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

- Zusammenfassung-Krise-der-Psychologie-1926 (Artikel Kantstudien): Die Arbeit in den Kantstudien zur Krise der Psychologie ist ein Jahr vor der Buchveröffentlichung erschienen. Sie wurde nach erleben, erlebt, Erlebnis und nach defin durchsucht: Ti-, -IV, -SR, T: e=18, E=69; defin=9, womit Verständnis und Gebrauch Definition, definieren, definiert von Bühler in dieser Arbeit erfasst wird. Das ist auch interessant hinsichtlich einer Zusammennennung mit erleben und Erlebnis. Geht man die jeweils 9 Fundstellen zum Erleben und erlebt durch (meist mit Bezug zu Spranger), findet man keine Definition oder nähere Erläuterung, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis, Literaturhinweise durch die Bezugnahmen auf Spranger. S.458: "Die derart gestellte Sinnfrage aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen des seelischen Geschehens." S.459 spricht vom "Endziel der Psychologie als der Wissenschaft von den Erlebnissen." Bühler verheddert sich in die Sinnfrage und kommt dadurch nicht weiter. Kryptisch und offen bleibt die These S. 473: "... niemand kann letzten Endes darüber Aufschluß geben, was Sinn eigentlich ist, außer der Erlebnispsychologie." S. 486 spezifiziert: "... Erlebnisanalysen von Affekt- und Willensverläufen, ... ". Die Seite 458 angesprochene Aufgabe der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse erfüllt Bühler an keiner Stelle. Er bleibt wie die meisten Erlebensforscher im Allgemein-Abstrakten und er fällt im Grunde deutlich hinter Brentano zurück.

- Zusammenfassungen Erleben und Erlebnis in der Krise der Psychologie 1927 (Buch):

- Zusammenfassung-Erleben-in-Krise-der-Psychologie-1927-(Buch): "erleben" wird im Text 52x erwähnt. Weder im Inhaltsverzeichnis noch im Sachregister wird ein Eintrag "erleben" geführt. Ich habe die ersten 13 Erwähnungen im Text von S. 17 bis Seite 84 erfasst und dokumentiert. Nirgendwo wird erleben erklärt oder näher ausgeführt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass ich davon ausgehe, dass Karl Bühler erleben für einen nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtigen, sondern für einen allgemeinverständlichen Grundbegriff hält.

- Zusammenfassung-Erlebnis-in-Krise-der-Psychologie-1927-(Buch): "Erlebnis" wird 160x erwähnt. 4x im Inhaltsverzeichnis, 13x im Sachregister und 160x im gesamten Text. In den 29 dokumentierten Fundstellen S.2-29 wird der Begriff Erlebnis nicht erklärt oder näher charakterisiert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Karl Bühler den Begriff nicht für erklärungs- oder begründungsbedürftig hält und als allgemeinverständlichen Grundbegriff gebraucht.

- Ausdruckstheorie-1933:

- Zusammenfassung-Erleben-in-der-Ausdruckstheorie-1933: Fundstellen: Ti-, IV-, SR+, T: e=29, E=69. erleben 22 (ohne 4 Pseudos); erlebt 7, Erlebnis 69. Zur genauen Analyse habe ich die ersten 10 lückenlosen Fundstellen von S. 10 bis S. 147, also 138 Seiten erfasst und dokumentiert. An keiner Stelle wird erleben definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußn ote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

- Zusammenfassungen-Sprachtheorie: Insgesamt kann man davon ausgehen, dass Bühler die Begriffe erleben und Erlebnis in der Sprachtheorie für nicht weiter erklärungs- oder erläuterungsbedürftig hält.

- Zusammenfassung-Erleben-in-der-Sprachtheorie-1934: Erleben wird 5x erwähnt (insgesamt 9x mit 4 Pseudos). In keiner der 5 Textstellen (S. 41, 53f, 68f, 135, 374f) wird erleben erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.

- Zusammenfassung-Erlebnis-in-der-Sprachtheorie-1934: Suchen nach "Erlebnis" ergibt insgesamt 68 Fundstellen. Eine geht auf das Geleitwort von Kainz, die zweite auf das Inhaltsverzeichnis, verbleiben noch 66. Ich habe die ersten 10 Fundstellen ab Seite 8 bis Seite 126 erfasst und bei keiner eine Erklärung oder nähere Ausführung zu Erlebnis gefunden. Auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Bühler den Begriff in seiner Sprachtheorie von 1934 für nicht erklärungs- oder begründungsbedürftig, sondern für allgemeinverständlich hält. Ich habe dann aufgehört weiter zu suchen und zu dokumentieren, weil ich davon ausgehe, was in den ersten 10 Erwähnungen der ersten 118 Seiten nicht erklärt wird, wie es nach den Grundregeln für wichtigere Begriffe, eigentlich sein sollte, auch wahrscheinlich später nicht mehr erklärt.

Analyse der Fundstellen in den Arbeiten Karl Bühlers 1903-1934

Dissertation-1903

Bühler, Karl (1903) Beiträge zur Lehre von der Umstimmung

des Sehorgans. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der medizinischen Doktowürde.

Med. Fak. Albert Ludwigs Universität. Freiburg.

Keine Fundstellen erleben, erlebt, Erlebnis.

Komplizierte-Denkvorgänge-B1904:

Denkerleben1904: Was erleben wir, wenn

wir denken?

Bühler, Karl (1904) Eine Analyse komplizierter Denkvorgänge.

In (263-266) 1904 BERICHT über den I. Kongreß für experimentelle

Psychologie in Würzburg vom 18. bis 21. April 1904. Leipzig: Barth

(1907).

Z-Fazit-B1904: Die dreieinhalb-Seiten

Arbeit beginnt mit der verheißungsvollen Frage: "Was erleben wir,

wenn wir denken?", die Bühler allerdings nicht beantwortet. Er

gebraucht erleben 1x, erlebt 1x, Erlebnis 8x davon Denkerlebnis 4x, aber

Bühler erklärt nicht, was er unter Erleben oder denken erleben

versteht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.

Bühler1906 hat den Erlebensbegriff grundlegend nicht verstanden.

Z1-Bestandstücke Denkerlebnis,

S. 264: "...: Welches sind die Bestandstücke der beschriebenen

Denkerlebnisse?

Antwort: Vorstellungen [I13]

aller Art, aller Sinnnesgebiete, Sach- und Wortvorstellungen, aber außer

ihnen viel häufiger, reicher und mannigfaltiger andere Gebilde, die

am häufigsten als Gedanken [I07]

oder in Anlehnung an Marbe und Ach als Bewußtseinslagen

oder Bewußtheiten, auch als Wissen oder Überzeugung bezeichnet

wurden"

_

Alle 10 Fundstellen

"erleb" in Bühler1904

263f: Was erleben wir, wenn wir denken

"Was 1erleben wir, wenn

wir denken? Das ist offenbar die nächstliegende und allgemeinster,

freilich darum auch inhaltärmste Enge, die sich eine psychologische

Untersuchung der Denkvorgänge stellen kann. Sie weist unmittelbar

auf eine einfache Analyse unserer 2Denkerlebnisse

hin. Der Vortragende hat sich als ersten Teil einer umfangreicheren Untersuchung

eine solche Analyse als Ziel gesetzt und hier eine Skizze seiner Resultate

zu bieten versucht Als Material seiner Aufstellungen dienten ihm Analysen,

die ihm geübte Psychologen von ihren eigenen 3Denkerlebnissen

geboten hatten. Es ist die seit langer Zeit schon im Wüzburger psychologischen

Institut geübte Methode der Selbstbeobachtung an experimentell

erzeugten 4Erlebnissen,

die er sich für seine Zwecke ausgebaut hat Weil er zu der Überzeugung

gekommen war, daß man geübten Denkern keine Kinderaufgaben geben

darf, wenn man ein wirkiches Denken erhalten will, und daß die kompliztierteren

Denkvorgänge einer Analyee leichter zugänglich sind als die ganz

einfachen, hat er seinen Versuchspessonen schwierigere Denksaufgaben vorgelegt·

Er fragte sie z. B.: verstehen Sie? oder: ist es richtig? und las ihnen

dann einen Aphorismus vor; nach der Antwort ja oder nein ließ er

sich unmittelbar zu Protokoll geben, was sie über ihre 5Erlebnisse

von der Auffassung des 6Erlebten

bis zu dem ja oder nein angeben konnten. Eine mannigfattige Variation der

Denkaufgaben war naheliegend und einfach durchzuführen. [>264]

Eine Orientieungg in der bunten Mannigfattigkeit

dieser Protokolle wird zunächst zu der ohne Kommentar verständlichen

Frage führen: Welches sind die Bestandstücke der beschriebenen

7Denkerlebnisse?

Antwort: Vorstellungen aller Art, aller Sinnnesgebiete, Sach- und Wortvosstellungen,

aber außer ihnen viel häufiger, reicher und mannigfaltiger andere

Gebilde, die am häufigsten als Gedanken oder in Anlehnung an Marbe

und Ach als Bewußtseinslagen oder Bewußtheiten, auch

als Wissen oder Überzeugung bezeichnet wurden. Es zeigt sich daß

man Vorstellungen und Gedanken im allgemeinen ganz sicher auseinander zu

halten vermag. Nun fragt es sich was beide für unser Denken leisten.

Der Vortragende kommt zu der Behauptung: Vorstellungen sind keine notwendigen

Bestandstücke unserer 8Denkerlebnisse

(Vorstellungen stets in dem Sinn der Versuchspersonen als sinnliche Vorstellungen

gefaßt), und gründet diese Behauptung indirekt auf die Tatsache

der handgreiflchen Inadäquatheit zwischen dem Gedankengehalt und dem

was vorgestellt wird, und direkt auf die Tatsache des absolut vorstellungslosen,

rein unanschaulichen Denkens, d. h. eines Denkens in 9Erlebnissen

die sich in keinem Teile durch die Bestimmtheiten sinnlicher Qualitäten

oder Ingnsltäten charakteriseeren lassen, insbesondere auch keine

Spur irgend einer Wortvorstellung enthalten. Die Vorstellungen können

also keine wesentliche Bedeutung für unser Denken haben, sondern dürfen

nur als Stützen, Hilfen, Fixierungspunkte der Gedanken angesehen werden.

Die eigentlichen Bestandstücke des Denkens sind nur die Gedanken.

Nun erhebt sich natürlich gebieterisch die Frage:

was sind denn diese Gedanken? Man wird, besonders wenn man an eine genetische

Betrachtungsweiee der psychischen Gebilde gewöhnt ist, zunächst

an eine Art verdichteter oder sublimierter Vorstellungen denken. Oder man

wird geneigt sein, das aus anderen Tatsache erschlossene unbewußt

Psychische auch hier zu verwerten und zur Erklärung des unanschaulichen

Denkens etwa „erregte Dispositionen“ zu Vorstellungen oder „aufgeschlossne

Assoziationsbahnen“, Vorstellungsrmöglichkeiten oder die „Gewißheit

der Vorstellungsmöglichkeiten oder wie sonst die Formulierungen desselben

Gedankens lauten mögen, heranzuziehen.

Beide Erklärunrvgrssuhge glaubt der Vortragende als

unzureichend ablehnen zu müssen. Die Annahme der „erregten Dispositionen“

ist gewiß gut begründet und die Versuche, auf die sich seine

Ausführungen stützen, bieten selbst ein reiches Material zu [>265]

ihrer weiteren Ausgestaltung. Aber diese Dispositionen sind eben als Unbewußtes

nicht das Bewußte des Gedankens und wenn wir auf sie allein angewiesen

wären, ständen wir im Falle des auch wortlosen Gedankens vor

der Gleichung: der bewußte, klare und deutliche Gedanke == einer

Summe von unbewußten Dispositionen, oder etwas psychisch Wirkliches

== einer Summe von psychischen Möglichkeiten. Auch gegen die Verdichtuggsannahme

lassen sich aus der einfachen Analyse unserer 10Denkerlebnisse

gewichtige Bedenken gewinnen: die realen Bestimmthetten des Gedankens fallen

in keiner Weise zusammen mit denen der sinnlichen VorsteHungen. Ein Gedanke

kann nicht charaktertetert werden durch Qualität, Intensität

u. s. w. wie die Vorstellungen, auch wenn er noch so klar und deutlich

in uns gegenwärtig ist und gerade dann am wenigsten, und ob eine noch

so gründtiche „psychische Chemie“ diese Eigenschaftskluft wird überbrücken

können, dürfte doch zum mindesten recht fraglich sein.

..."

Ende Bühler 1904

Denkvorgänge

Die Arbeit über die Denkvorgänge besteht aus drei Teilen

und wurde 1907-1908ab im Archiv für die gesamte Psychologie veröffentlicht.

Denkvorgänge I Über

Gedanken

Bühler, Karl (1907) Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie

der Denkvorgänge I. Über Gedanken. Archiv für die gesamte

Psychologie, 9, 297-365.

Fazit: Bühler definiert, erklärt, erörtert die Begriffe erleben und Erlebnis nicht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich ziehe daraus den Schluss, dass Bühler erleben und Erlebnis für allgemeinverständliche und nicht weiter erläuterungsbedürftige Grundbegriffe erachtet. Aber die Arbeit bringt viele konkrete und dokumentierte Beispiele für Denkerlebnisse, die von bleibendem denkpsychologischen und historischen Wert sind.

Inhaltsverzeichnis-1907

"§ 2. Die Bestandstücke unserer Denkerlebnisse. 314"

Kein Sachregister.

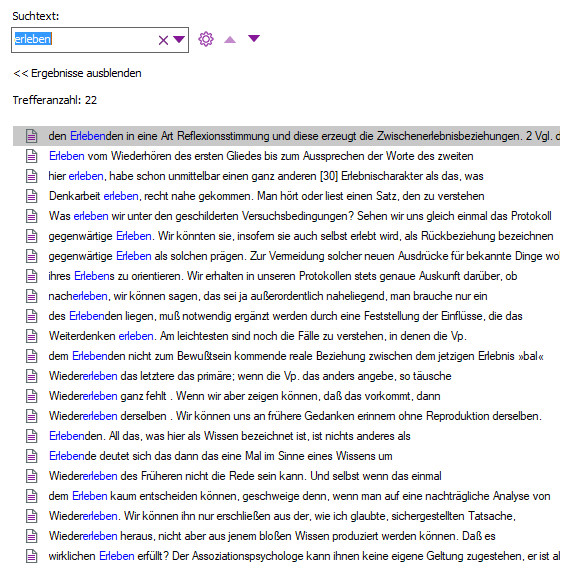

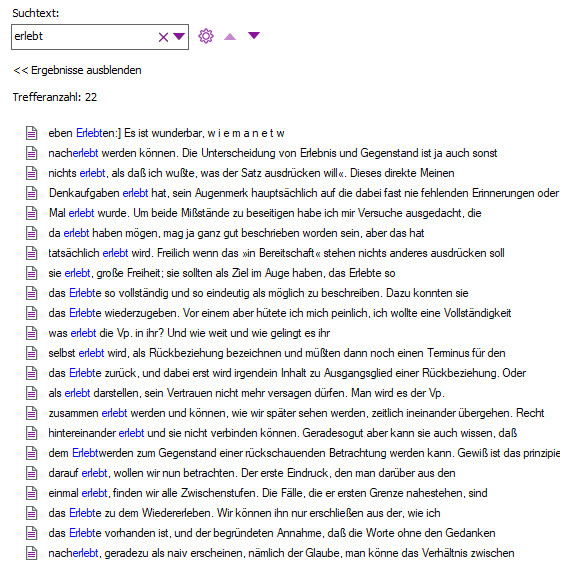

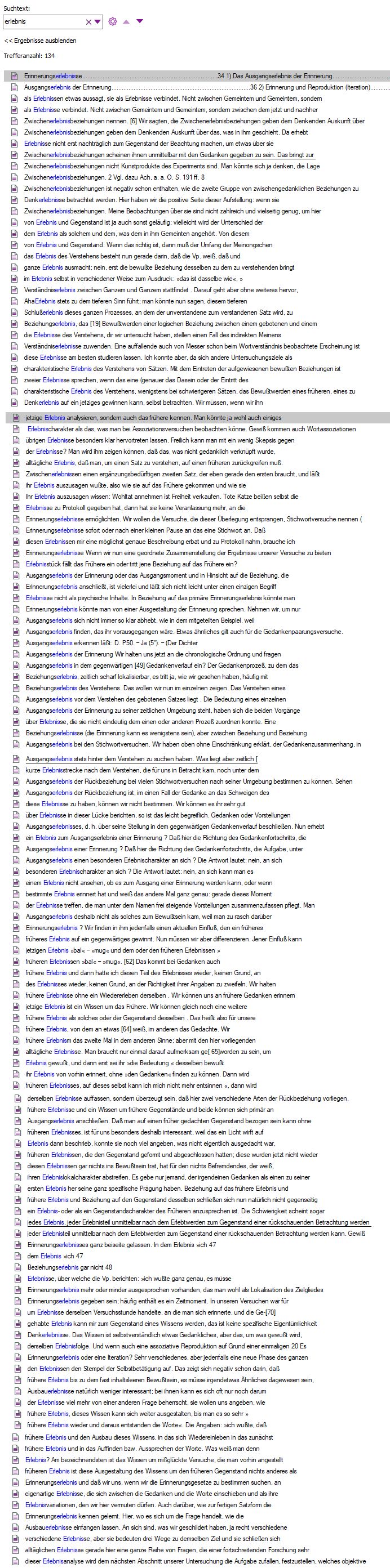

Fundstellen: erleb 178, erleben 22, erlebt 22, Erlebnis... 134

Schauen wir uns die Fundstellen "erleben" an, regen 4 und 5 zu einer

näheren Betrachtung an:

- Fundstelle (4) 29: "... Mit diesen Versuchen sind wir, wie ich glaube,

den

Verhältnissen der außerexperimentellen Wirklichkeit, dem was wir täglich bei unserer

wissenschaftlichen Denkarbeit erleben, recht nahe gekommen. ..."

Fundstelle (4), S. 29 gibt nichts her - außer, dass erleben

nicht definiert, erklärt, erörtert oder sonstwie näher ausgeführt

wird, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis,

so dass bis herher angenommen werden muss, dass Bühler erleben für

allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig

hält.

Fundstelle (5) 34: " Wir gliedern die Einzelversuche auch nicht erst nach den Versuchsarten sondern betrachten

sie gleich alle zusammen unter dem Gesichtspunkt unserer allgemeinen Frage. Die Aufgabe, die wir

uns zunächst hier stellen, ist eine rein deskriptive. Was erleben wir unter den geschilderten

Versuchsbedingungen?

Sehen wir uns gleich einmal das Protokoll eines gut gelungenen Versuches an:

K. A13617 . – Ja (13''). – »Es kam mir zunächst das Oxymoron deutlich zum Bewußtsein. Dann hatte ich den

Gedanken an zukünftige Bedeutung und damit fiel mit ein, daß ein Satz da war, der das vorher und nachher

betonte, mehr nicht. Jetzt konstruiere ich ihn mir ganz. (Daß man keine Feinde hat, wenn man weit genug voraus

oder zurück ist.) – Es ist merkwürdig, daß mir jetzt erst der Unterschied der beiden Gedanken auffällt, erst hab'

ich nur das Gemeinsame gefunden.«

D. A13. – Ja (3''). – (Keine Suppe ist teurer, als die man umsonst ißt.)

– »Erst verstand ich den Sinn des

Satzes, dann hatte ich einen Gedanken, der allgemeiner war und den

ich ungefähr so wiedergeben kann: es gibt

scheinbare Vorteile, die durch größere Nachteile aufgewogen

werden. Daran sofort ein Wiederkommen des

vorhin Gehabten, ein Ähnlichkeitsbewußtsein, etwa wie wenn

ich sagen würde: so ähnlich war der Gedanke [46]

vorhin da (aber ganz ohne Worte). Beim Aussprechen kommt mir der Satz

fremder vor, als ich erst vermeint

hatte. – [ Wie erfolgte von dem Wiedererkennen aus der Abstieg?]: »Erst

wußt' ich, daß es vorhin konkreter war,

dann kamen mir die Begriffe 'Suppe' und 'teuer' (mit den Worten) und

dann sprach ich das Ganze aus.«

Was finden wir da? Die Vp. beschäftigt sich

mit dem vorgelegten Gedanken, sucht ihn zu

verstehen. Da »fällt« ihr, wie sie ein Moment des

Gedankens näher ins Auge faßt oder sich den

tiefer liegenden Sinn des Satzes in einem allgemeineren Gedanken zum

Bewußtsein bringt, etwas

von einem früheren Gedanken »ein«. Sie wendet sich

diesem früheren zu, sucht sich ihn zu

ergänzen, und die Worte, die ihn ausdrückten, wiederzugeben.

Es sind drei Dinge, die uns an diesem

Vorgang interessieren. Wann, d. i. im A n s c h l u ß a

n w e l c h e s g e g e n w ä r t i g e

E r l e b n i s s t ü c k

f ä l l t d a s F r ü h e r e e i n o

d e r t r i t t j e n e B e z i e h u n g a u f

d a s F r ü h e r e

e i n? W a s i s t d i e s e B e z i e h u

n g a u f d a s F r ü h e r e o d e r

v o r h e r, w a s e r l e b t

d i e Vp.

i n i h r? U n d w i e w e i t u n d

w i e g e l i n g t e s i h r a n z u g e b e n,

w i e d i e s e s F r ü h e r e

l a u t e t e? Im Mittelpunkt steht natürlich die Beziehung selbst

(wir wählen absichtlich diesen

unbestimmten Terminus, um nichts mit dem Worte zu präsumieren).

In oder mit ihr gewinnt ja

offenbar das Frühere einen bestimmenden Einfluß auf das

gegenwärtige Erleben. Wir könnten

sie,

insofern sie auch selbst erlebt wird, als Rückbeziehung bezeichnen

und müßten dann noch einen

Terminus für den realen Einfluß des Früheren auf das

gegenwärtige

Erleben als solchen prägen. Zur

Vermeidung solcher neuen Ausdrücke für bekannte Dinge wollen

wir indes lieber das Wort

Erinnerung vorerst in etwas weitem und unbestimmteren Sinne als pars

pro toto gebrauchen. Die [>35]

nähere Bestimmung wird sich später von selbst ergeben. An

was sich die Beziehung anschließt, das

ist das Ausgangserlebnis der Erinnerung

oder das Ausgangsmoment und in Hinsicht auf die

Beziehung, die in der Erinnerung liegt und die ja zwischen zwei Gliedern

stattfindet, das

Ausgangsglied der Erinnerung (gegenüber dem Zielglied), vom Standpunkt

einer dynamischen

Analyse aus könnte es als Erinnerungsmotiv bezeichnet werden.

Was sich an dies primäre

Erinnerungserlebnis anschließt,

ist vielerlei und läßt sich nicht leicht unter einen einzigen

Begriff

bringen. Es steht wohl unter einem einzigen Gesichtspunkt, es kann

nämlich als Hilfsmittel oder als

Weg zu der Wiedergabe des früheren Satzes be-[47]trachtet werden,

aber das charakterisiert ja die

Erlebnisse nicht als psychische

Inhalte. In Beziehung auf das primäre Erinnerungserlebnis

könnte

man von einer Ausgestaltung der Erinnerung sprechen. Nehmen wir, um

nur ein Wort zu

haben, einmal diesen Ausdruck für den ganzen dritten Komplex von

Vorgängen."

Fundstelle (5) 34 beschreibt zwar ein konkretes Denkerlebnis und

erfasst es in einem Denkerlebnisprotokoll, aber erleben wird auch hier

nicht definiert, erklärt oder erörtert, auch nicht durch Querverweis,

Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass bis hierher angenommen

werden muss, dass Bühler erleben für allgemeinverständlich

und nicht weiter erklärungsbedürftig hält.

Bühler 1907 Denkvorgänge I Sämtliche Fundstellen erleben, erlebt, Erlebnis im Kontext

Denkvorgänge II Über

Gedankenzusammenhänge

Bühler, K. (1908). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie

der Denkvorgänge II: Über Gedankenzusammenhänge. Archiv

für die gesamte Psychologie 12, pp. 1-23.

Zusammenfassung-Denkvorgänge-II-Über

Gedankenzusammenhänge

Erleben und Erlebnis werden in dieser Arbeit gebraucht, aber nicht

näher definiert oder erläutert. Bühler hebt, S.9, wie

Lipps

1905 den Unterschied

zwischen Erlebnis und Gegenstand (erlebeng)

hervor. Allerdings zitiert er Lipps 1905 nicht.

Fundstellen: Ti-, -IV, -SR, T: e=4, E=24. Erleben 1, erlebt 3,

Erlebnis 24.

Inhaltsverzeichnis-Denkvorgänge-II

II. Über Gedankenzusammenhänge 6

- § 1. Über zwischengedankliche, bewußte Beziehungen

6

§ 2. Über das Auffassen von Gedanken (das Verstehen von Sätzen) 12

S.9 Unterscheidung Erlebnis und Gegenstand (>Lipps 1905)

"... Die Unterscheidung von Erlebnis und

Gegenstand ist ja auch sonst geläufig; vielleicht wird der Unterschied

der bewußten Beziehungen einmal mit anderem zusammen befahigt

sein, ihn fester zu begründen, als das der einfache Hinweis auf die

Selbstbeobachtung vermag. Wir würden dann sagen: der gekennzeichnete

Unterschied in den Beziehungen ist vorhanden; dieser muß

auf einem Unterschied der Beziehungspunkte beruhen, also sind wir

berechtigt, in dem was wir zurückschauend über eben gehabte Bewußtseinsvorgänge

auszusagen vermögen zu scheiden zwischen dem,

was dem Erlebnis als solchem und dem, was dem in ihm Gemeinten

angehört. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es interessant zu

wissen, ob die unterschiedenen Beziehungen auch in anderen Richtungen

Verschiedenheiten aufweisen. Und ich glaube eine solche liegt

in ihrem Verbalten zum Gedächtnis. Einiges werden darüber unsere

Erinnerungsversuche zutage fördern. Doch sind die Beobachtungen

noch zu spärlich, als daß ich sie hier schon verwerten könnte. ..."

_

Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung

Bühler, K. (1908). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge III: Über Gedankenerinnerung. Archiv für die gesamte Psychologie 12, pp. 24-92.

Zusammenfassung-Denkvorgänge

III Über Gedankenerinnerung: erleben, erlebt und Erlebnis

werden zusammen 143x gebraucht, aber nicht definiert oder näher erklärt.

Auch nicht das Ausgangserlebnis der Erinnerung (S.48). Das sollte natürlicherweise

sein: ich erinnere. Aber das sagt Bühler nicht. Fundstellen: Ti-,

IV+, -SR, T: e=40, E=103. Erleben 21, erlebt 19, Erlebnis 103.

Inhaltsverzeichnis-Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung

- III. Über Gedankenerinnerungen 20

Einleitung 20

- § 1. Die Versuche 21

- 1) Die Gedankenpaarung (P) 21

2) Die Ergänzungsversuche (E) .23

3) Die Analogieversuche (A) 26

4) Die Stichwortversuche (St) 30

5) Versuchspersonen und Versuchanzahl 32

- 1) Das Ausgangserlebnis der Erinnerung

.36

2) Erinnerung und Reproduktion (Iteration) 44

3) Die Ausgestaltung der Erinnerung (das Finden der Sätze) 52

Versuchstexte zu III. Über Gedankenerinnerungen 64

Gsperrt bei Bühler hier fett.

S.48: "1) Das Ausgangserlebnis der Erinnerung.

Wir halten uns jetzt an die chronologische Ordnung und fragen

zunächst: Was kann als Ausgangsglied einer Erinnerung fungieren?

Darauf läßt sieh eine summarische Antwort geben: nicht

nur

Gedanken und Vorstellungen sondern auch Gefühle,

nicht nur ganze Gedanken sondern auch Gedankenteile,

Gedankenmomente. Wir wollen den Einzelnachweis zugleich mit

der Antwort auf eine zweite Frage zu geben versuchen. Welche

Stelle nimmt das Ausgangserlebnis in dem gegenwärtigen

[>49]

Gedankenverlauf ein? Der Gedankenprozeß, zu dem das Ausgangsglied

gehört, ist in unseren Versucben ein Verstehen. Nun

ist das wesentlichste Stück dieses Prozesses, das Beziehungserlebnis,

zeitlich scharf lokalisierbar, es tritt ja, wie wir gesehen

haben, häufig mit einem inneren Elan, einem »aha «

ein. Daher

ist es für die Vp. leicht, sich nach diesem markanten Punkt ihres

Erlebens zu orientieren. Wir erhalten in unseren Protokollen stets

genaue Auskunft darüber, ob das Ausgangsglied einer Rückbeziehung

zeitlich vor oder hinter jenem »aha« lag. Auch die Angaben

über

die funktionelle Bedeutung des Ausgangsgliedes für den gegenwärtigen

Prozeß richten sich ganz nach dem spezifischen Beziehungserlebnis

des Verstehens. Das wollen wir nun im einzelnen zeigen.

Das Verstehen eines gebotenen Gedankens ist vollstlländig

abgeschlossen, man denkt den Gedanken nun weiter oder

schaut auf das Erlebte zurück, und dabei erst wird irgendein

Inhalt zum Ausgangsglied einer Rückbeziehung. Oder die Rückbeziehung

schließt sich sofort an das Hören des Satzes oder eines

einzelnen Wortes in ihm an, sie tritt also ein vor jedem Verstehen

des in dem Satze enthaltenen Gedankens. Zwischen diesen

extremen Fällen erscheinen alle Möglichkeiten verwirklicht,

die

man sieh von vomherein konstruieren kann. Wir wenden uns zunächst

dem ersten Falle zu."

[Es folgen Beispiele aus den Versuchen.]

_

Gestaltwahrnehmungen-1913

Bühler, Karl (1913) Die Gestaltwahrnehmungen. Experimentelle Untersuchungen zur psychologischen und ästhetischen Analyse der Raum- und Zeitanschauung. Erster Band. Spemann, Stuttgart 1913.

Zusammenfassung-Gestaltwahrnehmungen-1913:

Es wurden die Fundstellen bestimmt: Ti-, IV-, -SR, T: e=19, E=100. erleben=9,

erlebt 10, Erlebnis=100. Sodann habe ich sämtliche 9 Fundstellen von

S.5 bis S.235, also 231 Seiten, zu erleben erfasst und dokumentiert. In

keiner der 9 Fundstellen wird erleben definiert oder näher erläutert,

auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis.

Den 100 Fundstellen zu Erlebnis kann man entnehmen, dass der Erlebnisbegriff

in den Gestaltwahrnehmungen Bühlers eine große Rolle spielt.

Beim Sichten der Fundstellen "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler

eine ganze Reihe von Erlebnisklassen benennt,

die er allerdings nicht ordentlich definiert oder näher erläutert.

Er gebraucht hier eine - quasi implizite -Erlebnispsychologie, ohne sie

systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich

in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie

genutzt werden können.

Alle 9 Fundstellen erleben in lückloser Reihenfolge Gestaltwahrnehmungen

[1] S.5

"... Auch andere Gestalten, z. B. Melodien und Rhythmen, können

wir

uns so untersucht denken, wie es die Geometrie mit den Raumgestalten

tut, d. h. ohne Rücksicht darauf, was wir bei ihrer Auffassung

erleben; auch sie haben ihre (objektiven)

Strukturgesetze ... ."

[2] S.7

"Der Ausgang von einem amorphen Empfindungsaggregat ist

darum auch für unzulässig erklärt worden. Es sei kein

Aufbau

komplexerer Gebilde aus Elementen, den wir in den Gestaltungsvorgängen

erleben, sondern vielmehr eine Analyse

und Gliederung.

Der Komplex und seine Charaktere seien im Bewußtsein immer

das Frühere, zu den sogenannten Empfindungselementen kämen

wir erst durch Abstraktion. ..."

_

[3] S.19

"... und wir erleben sie dann doch

so, als ob sie den Gegenständen

anhafteten. ..."

_

[4] S.20

"... Wenn ein Sechseck exponiert wird, kann

der Beobachter es gelegentlich auf das deutlichste erleben,

wie erst

eine ganze Reihe von Auffassungsakten der Teile vorausgeht, und

dann erst der Gesamteindruck „Sechseck" nachfolgt. ..."

_

[5] S.30

"... So schreibt z. B.

von Kries2): "Alle diese Erscheinungen lassen erkennen, wie einem

Eindruck, der uns als ein gegebener zum Bewußtsein kommt und

sich hierdurch als ein direkt physiologisch bedingter ausweist,

doch ein physiologischer Mechanismus besonderer

Art vorgeschaltet ist 3), der sich durch jene Eigentümlichkeit

seiner Funktion verrät." Gemeint ist mit dieser Eigentümlichkeit

der springende Wechsel, den wir z. B. an Vexierbildern beim

Hervortreten der Figur, an anderen Gestaltmustern bei Auffassungsänderungen

erleben können. ...."

- 3) dort nicht gesperrt [hier fett]

[6] S.32

"Lipps behauptete nun, diese Gestalteindrücke, so wie wir sie

unmittelbar in der Wahrnehmung erleben, seien zunächst den

Netzhautbildern kongruent, enthielten alle Daten genau so in sich,

wie sie uns die Empfindungen liefern. ..."

_

[7] S.68

"... Denn ein Verschiedenheitsbewußtsein kann tatsäch-•

lich durch andere Momente oder Stücke eines Komplexes

verursacht werden als die, auf die es der Erlebende im

Urteil bezieht. ..."

_

[8] S.130

"... Das kommt

natürlich daher, daß wir reine Variationen des Größeneindrucks

an jeder Geraden beliebig herbeiführen und erleben können. ..."

_

[9] S. 235

"Das Pendant zu dem Hereinplatzen kann ich für mein Erleben

am besten bezeichnen als Absatz vor dem letzten Schlag, oder

als ein Abrücken dieses Schlags, weg von dem vorausgehenden."

_

Erlebnisklassen

Bei der Suche nach "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler eine ganze

Reihe von Erlebnisklassen benennt, die er allerdings nicht ordentlich definiert

oder näher erläutert. Er gebraucht hier eine Erlebnispsychologie,

ohne sie systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich

in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie

genutzt werden können.

Vorwort "neue Erlebniseinheiten"

S.10 "erschlossene Erlebnisse"

S.11.1 Relationserlebnis

S.11.2 Zitat Benussi "„ ... Die innere

Beobachtung gestattet nicht ohne weiteres, psychische Erlebnisse,

die uns Gestalten, und solche, die uns Verschiedenheiten

vergegenwärtigen, als zu einer Klasse psychischer Geschehnisse

gehörig anzusehen."2) ..."

S.13 "spezifisches Erlebnis"

S.14.1 ""kategorialen" Relationserlebnissen"

S.14.2 "kategoriale Beziehungserlebnisse"

S.17 "gefühlsartige Erlebnisse"

S.18.1 "Apperzeptionserlebnisse"

S.18.2 "Charakter der Gestalterlebnisse"

S.68.1 "fundierenden Erlebnissen"

S.68.2 "oder Erlebnismomenten"

S.68.3 "Erlebniskomlex"

S.68.4 "Verschiedenheitserlebnis"

S.132 "Übergangserlebnis"

S.157.1 "kommendes Erlebnis"

S.157.2 "besonderes Erlebnisstück"

S.165.1 "unterscheidbaren Erlebnissen"

S.165.2 "einziges Erlebnis"

S.167 "charakteristisches Erlebnis"

S.168.1 "Urteilserlebnis" (viele Erwähnungen auf anderen Seiten)

S.168.2 "dynamische Erlebnisse"

S.177 "subtilen Erlebnisse"

S.215 "Rhythmuserlebnis"

S.229 "g-Erlebnisse"

S.231 "bekannte Erlebnisse"

S.234 "eigentümliche Erlebnisse des Wiedererkennens"

S.235 "Erlebnis der Überraschung"

S.237 "... Die Erlebnisse sind sehr aufdringlich. Wenn sie auftreten,

ist

das Urteil sofort fertig und ganz sicher, neben ihnen wird selten

noch etwas anderes berücksichtigt. ..."

S.240.1 "motorische Erlebnisse"

S.240.2 "optische Erlebnisse"

S.240.3 "Erlebnis der Gleichheit"

S.257 "Erlebnis des Sichzusammendrängens der Schläge"

S.269 "Die Sache ist die, daß vor allem die Sicherheit der g-Urteile

sehr leidet, bei so kleinen Intervallen hat man das Erlebnis des

Absatzes vor dem letzten Schlag nicht mehr. ..."

S.275 "ähnliche Erlebnisse"

S.281 "modifizierte Urteilserlebnisse"

S.282 "normale Urteilserlebnisse"

S.291 "Beschleunigungserlebnisse"

Die geistige Entwicklung des Kindes-1918

Bühler, Karl (1918) Die geistige Entwicklung des Kindes. Verlag Gustav Fischer, Jena 1918.

Zusammenfassung-Geistige-Entwicklung-des-Kindes-1918:

Fundstellen: Ti-, IV+, SR+, T: e=32, E=106. Ein wichtiges Buch für

die Entwicklung des Erlebens und der Erlebnisse in der Kindheit. Im Inhaltsverzeichnis

gibt zwei Einträge zu Erlebnissen und im Sachregister werden vier

Erlebnisklassen (Aha-E., Begriffs-E., Gewißheits-E., Überzeugungs-E.)

eingetragen, aber nicht erleben oder das Erlebnis selbst. Ich habe die

ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text von S.7-S.47, also 41 Seiten,

im Buch erfasst und dokumentiert, weil man erwarten darf, dass wichtigere

Begriffe dort definiert oder näher erläutert werden, wo sie die

ersten Male erwähnt werden (Regeln

Grundbegriffe). Eine ausdrückliche Definition oder nähere

Erläuterung zum Erleben oder zu den Erlebnisse habe ich bei den ersten

11 Erwähnungen, S.7-S.47 von "erleb" nicht gefunden, auch nicht durch

Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Man kann aber

aus dem Gebrauch im Kontext [4,5] schließen, dass erleben all das

ist, was sich im Bewusstsein ereignet und dort mit der inneren Wahrnehmung

vergegenwärtigt wird. Es werden aber auch unbewusste Mechanismen,

z.B. S. 236, erwähnt (unbewußt insgesamt 7x). Das Buch bietet

viele Anregungen und Ideen für die Erlebens- und Erlebnispsychologie.

_

Inhaltsverzeichnis-1918

§ 25. Zur Analyse der Denkprozesse 242

a) Über die Urteile 242

- Brentano und G. E. Müller 242. Das Erlebnis der Gewißheit

(belief) 243.

Die Natur der Gewißheitserlebnisse 251.

Sachregister 1918 (aber nicht erlebt oder Erlebnis als eigenen Eintrag):

- Aha-Erlebnis, das 280.

- Begriffserlebnis 318.

- Gewißheitserlebnis 243. 251. -, Ausgeprägtheit des 248

- Überzeugungserlebnis 295.

Text: e=32 (erleben + erlebt), E=106-

erleben 17 ohne Pseudos (Kinderleben, Thierleben, Negerleben), erlebt 15, Erlebnis 106.

Die ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text 1918

[1] S.7

"... Wieweit sich für die Untersuchung der späteren Fortschritte

das

Reaktionsexperiment mit Instruktionen als fruchtbar erweisen wird,

läßt sich heute noch nicht voraussagen; vermutlich wird

die Unfähigkeit

des Kindes, uns direkte Mitteilungen über seine Erlebnisse

zu machen, ihm enge Schranken setzen. Denn ohne

Selbstbeobachtung ist dem Reaktionsversuch nur wenig zu entnehmen."

[2] S.21

"Die Anfänge des Seelenlebens.

Die allerersten Regungen psychischen Lebens haben verschiedene

Autoren schon beim Fötus im Mutterleib vermutet. Der

Embryo befinde sich, so stellen sie sich vor, in den letzten Monaten

der Schwangerschaft im allgemeinen in einem Zustand, der dem

eines tiefen, traumlosen Schlafes nicht unähnlich sei; dann und

wann

und schließlich häufiger aber werde dieser Zustand unterbrochen

durch dumpfe, gefühlsbetonte Sensationen. Das seien Empfindungen

oder empfindungsähnliche Erlebnisse der Haut-

und Muskelsinne,

die ausgelöst werden durch die Bewegungen, welche die Frucht

selbst ausführt (Beugungen und Streckungen des Rumpfes und der

Gliedmaßen) und durch die Bewegungen der Mutter und der mütterlichen

Organe, welche die Frucht umgeben.1) Es läßt sich nichts

Stichhaltiges gegen diese Annahme einwenden, verifizieren kann

man sie aber vorläufig nicht. "

[3] S.30.1-2

"Was das sei, das können wir Erwachsenen nicht mehr nacherleben,

weil eben alle unsere Erlebnisse

differenziert und tausendfach

in unser reiches psychisches Geschehen eingewoben sind. ..."

[4] S.31.1

"Wir fanden, es sei nicht unwahrscheinlich, daß das Kind

schon in seinen ersten Lebenstagen gewisse einfache Bewußtseinszustände

erlebe. ..."

[5] S. 31.2

"... Diese Zustände sind wohl zeitlich noch nicht

kontinuierlich aneinander gereiht; es gibt noch keinen ununterbrochenen

Zusammenhang des Bewußtseins beim wachenden Kind.

Vielmehr wird es so sein, daß die Erlebnisse

nur sporadisch aus

der Nacht der Bewußtlosigkeit aufleuchten, oder aber sich von

einem dunklen Hintergrund abheben, der einen gefühlsartigen Charakter

tragen mag. "

[6] S.45.1

"2. Unsere kompliziertesten Gedächtnisleistungen sind die Erinnerungen.

Wenn wir Erwachsenen uns innerlich einem Ereignis

zuwenden, das uns vor Tagen, Wochen oder Jahren zugestoßen

ist, dann steigt unter günstigen Umständen dies ganze vergangene

Ereignis noch einmal vor unserem geistigen Auge auf. Wir erleben

uns wieder in der Situation von damals, wir sehen und hören innerlich,

was vorgeht vielfach in der zeitlichen, räumlichen und logischen

Anordnung der Teile, die auch früher bestanden hat. ..."

[7] S.45.2

"... Denken wir uns diese bewußte Beziehung auf das Frühere

noch unbestimmter und noch weiter zurücktretend, dann kommen

wir zu dem, was man die Bekanntheitsqualität eines gegenwärtigen

Erlebnisses bezeichnet. ... "

[8] S.46.1

"... Das Kind durchläuft die Stufen

oder Phasen, die wir da abstraktiv gefunden haben, in Wirklichkeit

[>46]

als Entwicklungsstufen seiner Erinnerungsfähigkeit; durchläuft

sie

in dem Sinne, daß die unbestimmten Bekanntheits- (und Verschiedenheits-)

eindrücke zuerst, dann die Erlebnisse

des bestimmteren

Wiedererkennens und schließlich vollständige Erinnerungen

mit Lokalisation und Temporalisation bei ihm

konstatiert werden können."

[9] S.46.2

"Die ersten Objekte, denen gegenüber das Kind einen Bekanntheits-

oder Fremdheitseindruck erlebt,

sind die Gesichter der Menschen,

die es umgeben und die Räume, in denen es sich befindet.

Das zufriedene Lächeln, wenn sich die gewohnten Personen mit ihm

beschäftigen, auf der einen Seite, der starrende Blick, die Abwehrbewegungen

und das Unlust verratende Schreien, wenn sich fremde

Personen ihm nähern und sich mit ihm abgeben wollen, auf der

anderen Seite, das sind die Zeichen, aus denen man auf das Vorhandensein

von Bekanntheits- und Fremdheitseindrücken schließt."

[10] S.46.3

"Die ersten Bekanntheitseindrücke und die ersten Akte des

Wiedererkennens beziehen sich immer nur auf Dinge, die das

Kind dauernd umgeben, gründen sich also auf zeitlich eng

gereihte Ketten von Erlebnissen.

Unterbrechungen von wenigen

Wochen schon genügen, um dem Kinde Menschen und Räume

zu entfremden. Man hat festzustellen versucht, welche Zeitstrecken

unter günstigsten Umständen gerade noch »überbrückt«

werden können, und gefunden, daß sie sich noch im zweiten

Halbj ahr nach Tagen bemessen lassen und sich nur in Ausnahmefällen

auf zwei oder gar drei Wochen ausdehnen. ..."

[11] S.47

"... Affektbetonte Erlebnisse sind

in erster

Linie dazu geeignet; Gegenstände, welche mit den kleinen Unfällen

des Kindes irgendwie im Zusammenhang stehen, Personen, die ihm

einmal einen Schmerz zugefügt oder eine ungewöhnliche Freude

bereitet haben, werden nach Tagen und Wochen noch wiedererkannt

und entsprechend behandelt. ..."

Erscheinungsweisen der Farben

Bühler, Karl (1922) Die Erscheinungsweisen der Farben. Jena: Gustav Fischer.

Zusammenfassung-Farben-1922: Es gibt in dem 209 Seiten Text nur wenige Fundstellen: erleben 0, erlebt 2, Erlebnis 1. In dem Werk werden erlebt und Erlebnus nur gebracuht, aber nicht definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.

S.4

"... Dagegen wurde eingewandt, daß doch ein

objektives Ding, das seine Entfernung vom Auge irgendwie beträchtlich

ändere, zunächst mit Zerstreuungskreisen erscheine, und

daß es erst nach einer Änderung der Akkommodation, die sich

auch für das Bewußtsein als Empfindung bemerklich mache,

wieder scharf

gesehen werde. Freilich ist das so, aber was haben solche

Akkommodationsempfindungen an sich und ursprünglich mit Räumlichkeit

zu tun? Durch Erfahrung kommt eine Beziehung zwischen

beiden zustande, gewiß ; aber ihrem Wesen nach stehen beide als

disparate Erlebnisse lediglich nebeneinander."1)

Die Natur hat

aber eine bessere, elegantere Lösung gefunden; wenn die zwei

Augen des Menschen wie ein Organ funktionieren, das die geringfügige

Querdisparation der beidseitigen Netzhautbilder ausnützt_

oder wenn nach Hering bereits den Sinnespunkten des Einauges

verschiedene Tiefenwerte physiologisch zugeordnet sind, dann bleibt

freilich B e r k e l e y s Ansatz, daß die Tiefenwahrnehmung

über die

Leistung der zweidimensionalen Punktordnung der Netzhaut als

solcher hinausgeht, zurecht bestehen, ist aber aufgehoben in einer

Betrachtung der Gesamtleistung des Sehorganes, die ja keineswegs

als schlichte Summe isoliert gedachter Punktleistungen aufgefaßt,

werden muß. ... "

- 1) Formulierung von E b bin gh aus, Grundzüge der

Psychologie S. 476.

Die berühmte sect. 2 in der „theory of vision" lautet: It is, I think, agreed by

all that distance of itself, and immediately, cannot be seen. For distance being a.

line directed endwise to the eye, it projects only one point in the fand of the

eye — which point remains invariably the same, whether the distance be louger

or shorter."

S.44

"... Hering zog aus seiner Beobachtung den Schluß, es sei mit

dem Grün vor Rosa offenbar so wie man es sonst wohl auch beim

binokularen Wettstreit oder bei anderen widerstreitenden Eindrucksbedingungen

erlebt d. h. an einigen Stellen überwiege bei unreinem

Glase usw. das Grün, an anderen das Rosa, so daß eigentlich der

Eindruck einer gesprengelten Fläche entstehen müßte. Geschehe

dies nicht, so sei die ergänzende Vorstellungstätigkeit mit im Spiel,

die nach Lage der dem Beobachter ja bekannten Versuchsbedingungen

die Grünflecke und die Rosaflecke je zu einer lückenlosen

Fläche ergänzen. Was in Wahrheit gesehen wird, empfunden

wird, sind nicht zwei lückenlose Farbflächen hintereinander. Fallen

aber die Unregelmäßigkeiten hinweg, dann hat die Phantasie keinen

Anhalt mehr zu einer Spaltung der einheitlichen Empfindung. Fazit :

Rein wahrnehmungsmäßig, rein reizbedingt ist das

Hintereinander von Farborten nicht."

_

S.170:

".... Ferner, daß der Glanz

ein Mittleres ist zwischen vollkommener Spiegelung und diffuser Reflexion,

daß das überschüssige Licht des Glanzes dem Spiegelding

genommen, sozusagen von der Kohärenzfläche eingefangen und mit

ihr flächig ausgespannt wird, hat Wundt richtig aufgespürt und

ahnend beschrieben; aber eine Angelegenheit komplexer „Vorstellungsbildung",

wie er meint, ist dies nicht. Sonst bliebe mit

das Auffallendste besonders am bewegten Glanz unverständlich; ich

meine außer dem unmittelbar erlebten Charakter einer rein reizbedingten,

von Vorstellungszutaten nicht wesentlich beeinflußten Erscheinung,

die ungedämpfte, kaleidoskopische Vielgestaltigkeit und

Beweglichkeit des Phänomens."

Ende Erscheinungsweisen der Farben

Artikel Die Krise der Psychologie (1926)

Bühler, Karl (1926) Die Krise der Psychologie. Kantstudien XXXI, 455-526. [72 Seiten]

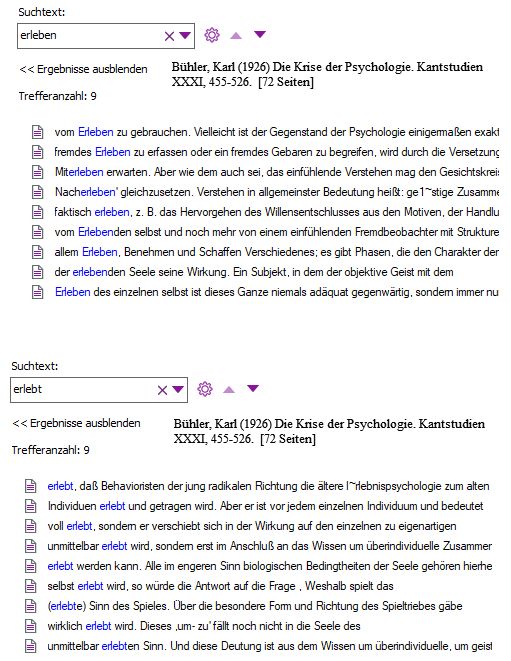

Fundstellen Erleben 9, erlebt 9, Erlebnis 69.

Ti-, IV-, SR+, T: e=18, E=69; defin=9.

Zusammenfassung-Bühler1926-Krise-Artikel:

Die Arbeit in den Kantstudien zur Krise der Psychologie ist ein Jahr vor

der Buchveröffentlichung erschienen. Sie wurde nach erleben, erlebt,

Erlebnis und nach defin durchsucht: Ti-, -IV, -SR, T: e=18, E=69; defin=9,

womit Verständnis und Gebrauch Definition, definieren, definiert von

Bühler in dieser Arbeit erfasst wird. Das ist auch interessant hinsichtlich

einer Zusammennennung mit erleben und Erlebnis. Geht man die jeweils 9

Fundstellen zum Erleben und erlebt durch (meist mit Bezug zu Spranger),

findet man keine Definition oder nähere Erläuterung, auch nicht

durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis, Literaturhinweise durch die

Bezugnahmen auf Spranger. S.458: "Die derart gestellte Sinnfrage

aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung

der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen

des seelischen Geschehens." S.459 spricht vom "Endziel der Psychologie

als der Wissenschaft von den Erlebnissen." Bühler verheddert

sich in die Sinnfrage und kommt dadurch nicht weiter. Kryptisch und offen

bleibt die These S. 473: "... niemand kann letzten Endes darüber Aufschluß

geben, was Sinn eigentlich ist, außer der Erlebnispsychologie." S.

486 spezifiziert: "... Erlebnisanalysen von Affekt- und Willensverläufen,

... ". Die Seite 458 angesprochene Aufgabe der deskriptiven Bestimmung

der Erlebnisse erfüllt Bühler an keiner Stelle. Er bleibt wie

die meisten Erlebensforscher im Allgemein-Abstrakten und er fällt

im Grunde deutlich hinter Brentano zurück.

Fundstellen Erleben und erlebt Bühler 1926

Fundstellen Bühler1926

Erlebnis

_

Buch Krise der Psychologie (1927) Kürzel B1927

Bühler, Karl (1927) Die Krise der Psychologie. Verlag Gustav Fischer, Jena 1927. [212 Seiten ohne Registerseiten]

Fundstellen in B1927: erleben 52, erlebt(e,n) 13, Erlebnis 160.

In der 2. unveränderten Auflage von 1929 schreibt er in seinem

Vorwort, wobei in den vier Axiomen in I, II und IV Erlebnis erwähnt

wird :

- "Der Text ist unverändert geblieben, ich möchte zwei Hinweise

und eine neue Formulierung hier im Vorwort unterbringen.

Eine Fortbildung der Theorie des Kinderspieles, die im Mittelpunkt meiner Kritik der Psychoanalyse steht, ist in dem Buche C h. Bühlers „Kindheit und Jugend" 1928 zu finden; das ist das eine. Die Fruchtbarkeit der Dreiaspektenlehre hat sich bewährt in einer „Theorie der tierischen und menschlichen Handlung", an der ich arbeite; das ist das andere. Die neue Formel erfaßt den Gehalt der klassischen Assoziationstheorie. Es sind, kurz gesagt, die folgenden vier Axiome, um die es geht bei der Auseinandersetzung der neueren Richtungen in der Psychologie mit jener (systematisch nie zu Ende gedachten) Lehre, die mit Locke und Hume anhob und um 1890 kulminierte:

I. Das subjektivistische Axiom: Der einzige legitime Ausgang der Psychologie ist die Selbstbeobachtung; ihr Gegenstand

sind die Erlebnisse.

II. Das atomistische Axiom: Die Analyse der Erlebnisse findet fest umschriebene elementare Bewußtseinsinhalte; die sogenannten verwickelten oder höheren Phänomene sind Komplexionen aus ihnen.

III. Das sensualistische Axiom: Genetisch originäre Inhalte sind nur die Sinnesdaten mit Einschluß der ‚elementaren' Gefühle.

IV. Das mechanistische Axiom: Die Bildung der Komplexionen und der Erlebnisverlauf unterstehen dem Kontiguitätsgesetz, dem Assoziationsprinzip; es gibt Simultan- und Sukzessionsverkittungen. Gegen das eine oder andere dieser Axiome wendet sich jede von den neuen Richtungen; die Denkpsychologie z. B. speziell gegen III und IV; die Gestaltpsychologie gegen II und IV; der Behaviorismus gegen I; die geisteswissenschaftliche Psychologie mehr oder weniger gegen alle, speziell aber gegen I und IV.

Wien, im Februar 1929.

Karl Bühler."

Fundstellen in B1927: erleben 52, erlebt 13, e=65.

Zusamenfassung Erleben in B1927 : erleben wird im Text 52x erwähnt. Weden im Inhaltsverzeichnis noch im Sachregister wird ein Eintrag "erleben" geführt. Ich habe die ersten 13 Erwähnungen im Text von S. 17 bis Seite 84 erfasst und dokumentiert. Nirgendwo wird erleben erklärt noder näher ausgeführt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass ich davon ausgehe, dass Karl Bühler erleben für einen nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtigen, sondern für einen allfemeinverständlichen Grundbegriff hält.

Erleben im Text B1927:

- 17: "... Die Psychologie war seit Descartes und Locke gedacht als die Wissenschaft von den Erlebnissen, als eine Theorie dessen, was der sogenannten inneren Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, zugänglich ist. Jeder hat sein eigenes Ich und sein Gesichtsfeld der inneren Wahrnehmung, in das ihm kein Nachbar unmittelbar hineinschauen kann. So war die Psychologie ihrem Ausgangsgegenstand nach eine solipsistisch aufgebaute Wissenschaft. Mit dem ABC der Psychologie haben wir modernen Europäer diese Überzeugung von der Prärogative der inneren Wahrnehmung in uns aufgenommen. „Um die Psychologie scharf zu definieren, müssen wir ausgehen von einer ganz grundsätzlicheh Feststellung, auf welcher alle Philosophie (und alle Wissenschaft) ruht, nämlich von der Feststellung les unauflösbaren schlicht hinzunehmenden Ur -Sachverhaltes: Ich habe bewußt etwas, oder kurz: ich weiß etwas, und zwar, indem ich zugleich weiß, daß ich weiß — scio me scire (Augustinus)"1). An diesem Ausgang wird nichts geändert, wenn man beim Ausbau der Wissenschaft Hypothesen über die Seelensubstanz wie Descartes oder über das Unbewußte wie Freud einführt. Nichts geändert an dem solipsistischen Ausgang, wenn man nachträglich vom Ich zum Du und zu Annahmen über fremdes Erleben und fremdseelisches Geschehen fortschreitet."

- 51f: "... Wir wollen uns zu diesem Zwecke die Vorgänge, welche sich in der Bienenseele abspielen mögen, so weitgehend menschlich, so weitgehend nach Analogie unseres eigenen Sprach-[>52]erlebens vorstellen, als es die Tatsachen irgend zulassen. ..."

- 65f: "Es gibt Steuerungen [> 66] auch an toten Systemen, man kann ihr Vorhandensein und ihre Richtpunkte, auch ohne von vornherein bestimmte Annahmen über den Steuermann zu treffen, bestimmen. ... Und nichts hindert, diesen Begriff in gleicher Weise vom Benehmen und vom Erleben zu gebrauchen. Vielleicht ist der Gegenstand der Psychologie einigermaßen exakt durch diesen Begriff zu charakterisieren. ..."

- 70: "So sei denn versucht, dieselbe Harmonie der Theoretiker auch für die Kehrseite der Medaille anzubahnen. Spranger

- 73-1: "... Offenbar besteht hier ein ziemlich weiter Spielraum. Ich kann das Gebilde erleben rein als l'neare Gestalt; dann kommt es psychologisch auch nur auf das bedeutungsfreie Sehen an (von mir gesperrt): auf .die subjektive

- 73-2: "... Ich kann aber, ohne dabei zu verweilen, es sofort erleben mit der Bedeutung: Buchstabe H oder, wenn ich im griechischen Geisteszusammenhang lebe, mit der anderen: Buchstabe Eta. ..."

- 81f: "...Was wir in unseren eigenen Wahrnehmungen z. B. als Konstanz der Sehdinge im Beleuchtungswechsel oder als Größenkonstanz der Sehdinge im Entfernungswechsel vorfinden, ist nach allem, was wir darüber wissen, keine [>82] auf das menschliche Erleben eingeschränkte, vom Menschen neu erworbene, Verfassung, sondern ein Gemeinbesitz zum mindesten

- 83-1: "Hier aber nehmen wir unseren Ausgang von der Grundtatsache des seelischen Kontaktes und suchen erst einmal das, was im seelischen Kontakt an Möglichkeiten des Verstehens angelegt ist, begrifflich scharf zu erfassen. Max Scheler, der bahnbrechende Denker auf diesem Gebiet, hat die kühne These von einer Art Wahrnehmbarkeit des fremden Erlebens im seelischen Kontakte aufgestellt und Widerspruch gefunden. Das ist der gegenwärtige Stand der Diskussion1). ..."

- 83-3: "... Daß das Benehmen gesteuert wird, ist eine Feststellung der Außenansicht, des behavioristischen Aspektes; daß das Erleben gesteuert wird, wissen wir aus eigener innerer Erfahrung und nehmen es darüber hinaus auch von anderen Menschen und von Tieren an, deren Benehmen wir in Kontaktsituationen gesteuert sehen. Genau betrachtet ergibt sich, daß eine Koppelung der beiden Aspekte, ein Ineinandergreifen, bereits im Ausgangstatbestande vorliegt und unaufhebbar ist. ... "

- 84-1: "Der Sachverhalt im ganzen ist jedem aus dem seelischen Verkehr mit anderen Menschen bekannt und geläufig. Man steht im Kontakt mit dem Partner der Situation und versteht sein Benehmen; fast so im günstigsten Fall, als wäre er gar nicht ein anderer, sondern „als wärs ein Stück von mir", wie es im Liede vom guten Kameraden heißt. Man vermeint aber nicht nur das sinnlich wahrnehmbare Benehmen, sondern darin, daraus, dahinter, oder wie sonst man sich ausdrücken mag, die Beseeltheit (oder im besonderen Fall auch einmal die Unbeseeltheit) des fremden Benehmens und sogar das Erleben des anderen mehr oder minder unmittelbar zu erfassen. ..."

- 84-2: "... Der solipsistische Aspekt der Psychologie, der diesen Tatbestand programmgemäß nur in dem Einerkoordinatensystem der ichhaften Ereignisse zu beschreiben und zu begreifen versucht, macht irgendwie aus zwei eins. Die naive Bestimmung dagegen kennt mein und dein, ob sie vom Benehmen oder Erleben spricht. ..."

- 84-3: "... Die solipsistische Theorie nimmt in ihrem ersten Ansatz entweder das fremde Erleben in das Ich herüber oder läßt umgekehrt das Ichhafte, wie wenn es irgendwie entfremdet wäre, in der Sphäre des Partners stattfinden. Man versetzt sich selbst, so wird uns im Sinne der zweiten Formel gesagt, fiktiv in die Lage des anderen, um ihn zu verstehen. Das Bild müßte für viele Fälle noch intimer sein; bald in die Haut, will sagen in die Sinne, bald in die Muskeln, will sagen in den Bewegungsapparat, bald ins Erlebniszentrum des andern versuche man sich mit mehr oder minder gutem Erfolge zu versetzen und nehme dann mit ihm wahr, bewege mit ihm seine Glieder, spreche, entscheide sich, handle aus dem besetzten Erlebniszentrum heraus. ..."

- 84-4: "... Umgekehrt, im Sinne der ersten Formel, bestimmt die Aktivität und Führereigenschaft des anderen unser eigenes Erleben, unsere primär ichhaften Erlebnisse derart, daß wir an ihnen abzulesen vermögen, wie es dem Partner zumute ist. ..."

schlägt eine Basis vor: „Wäre die Biopsychologie und ihre Erweiterung zur Entwicklungspsychologie schon weiter ausgestaltet,

als es heute, besonders in Deutschland, der Fall ist, so würde die Differenz zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Psychologie im definierten Sinne weniger auffallend sein als jetzt, wo bisweilen der Übergang von der Sinnespsychologie etwa zur Psychologie des ästhetischen Erlebens und Verhaltens beinahe sprunghaft erfolgt. ..."

Verschiebung, Größe, Helligkeit, Deutlichkeit oder Undeutlichkeit des Bilderlebnisses. ..."

des ganzen Wirbeltierstammes.

83-2: "... Ich will zeigen, daß Scheler im wesentlichen recht hat; wir können seine These so interpretieren, daß die Paradoxie verschwindet und eine Erkenntnisart des Fremdseelischen zum Vorschein kommt, für die der Ausdruck „Wahrnehmung" durchaus gebräuchlich ist. Faktum ist, daß im seelischen Kontakte eine gegenseitige Steuerung des Benehmens und des Erlebens der Partner stattfindet. ..."

Erleben-Pseudos in B1927

:

45: Tierleben

Erlebnis in B1927 Inhaltsverzeichnis

- Sachregister - Text

Ti-, IV+, SR+, T: e=49, E=143.

Zusamenfassung-Erlebnis-in-B1927: "Erlebnis" wird 160x erwähnt. 4x im Inhaltsverzeichnis, 13x im Sachregister und 160x im gesamten Text. Erleben im gesamten 49 (ohne drei Pseudos Kinderleben). In den 29 dokumentierten Fundstellen S.2-29 wird der Begriff Erlebnis nicht erklärt oder näher charaktersiert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Karl Bühler den Begriff nicht für erklärungs- oder begründungsbedürftig hält und als allgemeinverständlichen Grundbegriff gebraucht.

Erlebnis im Inhaltsverzeichnis B1927:

- 3. Das alte Programm der Erlebnispsychologie 17.

- § 4. Der Erlebnisaspekt in der Sprachtheorie 30

- Ernst- und Scheinerlebnisse, Vergleich mit dem Schauspieler 98.

- Kindheitserlebnisse und Charakter, Stufen und Phasen in der Sexualentwicklung 174.

Erlebnis im Sachregister B1927:

- Erlebnis 28f.

Erlebnisaspekt

- Ich und Du im E. 100.

- in d. Sprachtheorie 30 ff.

Notwendigkeit des E. 60, 67.

- u. Verstehen 101.

- Einseitigkeit der E. 64.

solipsistischer Ausgangspunkt der E. 17.

- u. Behaviorismus 22.

- u. Denkpsychologie 13.

- u. Semantik 50.

Erlebnis im Text B1927:

- 2: "§ 1. Der Impressionismus und die klassische Assoziationspsychologie um 1890. Merkwürdig, wie manchmal Überkommenes und Neues sich mischt, um eine Einheit zustande zu bringen. Hume und

- Herbart waren da, aber es bedurfte eines zeitbedingten Grunderlebnisses bei E. Mach , um eine Physik und Psychologie um-[>3]schließende Weltanschauung aus dem alten Gedankengut neu erstehen zu lassen. ... "

- 3: Machs philosophisches Grunderlebnis: "„Ich habe es stets als ein besonderes Glück empfunden, daß mir sehr früh (in einem Alter von 15 Jahren etwa) in der Bibliothek meines Vaters Kants „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik" in die Hand fielen. Diese Schrift hat damals einen gewaltigen, unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, den ich in gleicher Weise bei späterer philosophischer Lektüre nie mehr gefühlt habe. Etwa 2 oder 3 Jahre später empfand ich plötzlich die müßige Rolle, welche das »Ding an sich« spielt. An einem heißen Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden. Übrigens habe ich noch einen langen und harten Kampf gekämpft, bevor ich imstande war, die gewonnene Ansicht auch in meinem Spezialgebiete festzuhalten." (A. d. E. 6. Aufl. S. 24 Anm. Die Auszeichnung von mir. Das geschilderte philosophische Grunderlebnis Machs fällt in das Jahr 1855 oder 1856.)"

- 9: "... Zwei Psychologien nebeneinander, die eine als die Lehre vorn sinnerfüllten Leben und die andere als die Lehre von den an sich sinnlosen Erlebnismaterialien — das wäre in der Tat eine reichlich unbrüderliche Teilung gewesen und keiner der beiden „Wissenschaften" auf die Dauer gut bekommen. ..."

- 12: "... Denkpsychologie und Psychoanalyse — ihre Methoden sind sehr verschieden. Dort wird der größte Wert auf Protokolle, auf eine sorgfältige Festlegung des Erlebnistatbestandes, von dem man ausgeht, gelegt; hier ist alles zugerichtet auf Indizienbeweise, auf ein mehr oder minder scharfsinniges Detektivverfahren. Nun, jedes an seinem Platze. ..."

- 13: "... Gleichviel, wie man heute über viele Einzelheiten denken mag, jenes Programm verlangte klar und zwingend eine bestimmte Umstellung der Interessen der Erlebnispsychologie. ..."

- 14-1: "... Ich will hier nicht beschreiben, wie und in welchem Ausmaß das Programm in der neuen Psychologie des Willens und des Denkens verwirklicht worden ist; jedenfalls war mit ihm das einfache Schema der klassischen Assoziationstheorie durchbrochen und ein neuer Horizont für die Wissenschaft von den Erlebnissen erschlossen."

- 14-2: "Im letzten Grund geht die Intention auf den Sinn der Erlebnisse und führt zu teleologischen Bestimmungen, wenn man es unternimmt, „das seelische Leben und Weben in sich selbst zu erfassen, die qualitativen Unterschiede im psychischen Verhalten, in der Art und Weise, wie der seelische Organismus arbeitet" (Stumpf), zu begreifen."

- 14-3: "Dessen war sich die Denkpsychologie von Anfang an klar bewußt; in meiner ersten Arbeit 1907 z. B. steht ausdrücklich der Satz vom teleologischen Charakter der Denkerlebnisse. Wenn es also je eine rein „mechanistische", d. h. sinnfreie Theorie des Seelenlebens gab, so war die Abwendung von ihr bereits vor zwei Dezennien vollzogen."

- 14-4: "Die derart gestellte Sinnfrage aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen des seelischen Geschehens. Wie vage und formelhaft waren doch die seit Lockes und Humes Zeiten überlieferten deskriptiven Grundbegriffe „Wahrnehmung", „Vorstellung", „Gefühl" usw. in der Assoziationstheorie stehen geblieben!"

- 14-5: "Wenn die neue Beschreibung das empfindungsmäßige Bild von dem gedanklichen Gehalt einer Vorstellung unterschied, so konnte sie sich dabei vor allem auf die an der Sprache klar erkennbare und nie verkannte Zweiheit von Klangbild und Wortbedeutung stützen; diese Analogie und das an ihr abzulesende komplexe Verhältnis von Zeichen und Bedeutung ist in den mannigfachsten Modifikationen an allen sinnhaften Erlebnissen wiederzufinden. Ich werde es im zweiten Abschnitt in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen und darum hier nicht weiter behandeln."

- 14f: "... Störring und Lindworsky, auf die weit ausholenden Untersuchungen über Gestalten und die Relationswahrnehmung nur kurz verwiesen. Anderes, z. B. das weite Gebiet der Affekte und das zentrale [>15] Denkerlebnis des Urteils, harrt noch einer gleich intensiven Bearbeitung.

- 15: "... Aber nicht nur die mehr oder minder scharf abgrenzbaren einzelnen Erlebnisse, die man in Klassen ordnen kann, sondern auch ihr Ablauf , ihr Kommen und Verschwinden in geschlossenen Reihen und Verbänden, ist sinnerfüllt und sinnbestimmt in einer Art, der die Assoziationstheorie mit ihren Mitteln nicht gerecht werden konnte."

- 17: "3. Machen wir uns klar, daß von all dem der Aufbau und die alten Ringmauern der Psychologie nicht angetastet werden. Die Psychologie war seit Descartes und Locke gedacht als die Wissenschaft von den Erlebnissen, als eine Theorie dessen, was der sogenannten inneren Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, zugänglich ist. Jeder hat sein eigenes Ich und sein Gesichtsfeld der inneren Wahrnehmung, in das ihm kein Nachbar unmittelbar hineinschauen kann. So war die Psychologie ihrem Ausgangsgegenstand nach eine solipsistisch aufgebaute Wissenschaft."

- 18 (§ 3. Der Behaviorismus und die geisteswissenschaftliche Psychologie): "... Für die Amerikaner bedeutet es vielleicht einen Wendepunkt in ihrer kurzen Wissenschaftsgeschichte, daß sie sich von der Erlebnispsychologie weg dem englischen Einfluß erschlossen und das hier Empfangene in großem Stile auszubauen begonnen haben. Der Behaviorismus ist im Augenblick mehr als irgend etwas anderes ihre Angelegenheit und wird, wenn ich recht sehe, in bestimmten Grenzen auch unsere werden müssen."

- 19: "Merkwürdig genug und doch nicht unbegreiflich ist der Sachverhalt, daß das biologisch Erste im Menschen, das, was uns mit den Tieren gemeinsam ist, und das Sublimste, das, was uns zu Bürgern macht im Reiche des Sittlichen nicht nur, sondern auch in dem des Wahren, Schönen und aller anderen Werte, daß beides aus dem Erlebnisaspekt allein nicht verstanden werden kann."

- 22-1: "... Der Behaviorismus schiebt die alte Erlebnispsychologie beiseite und erhebt den Anspruch, etwas Vollkommeneres an ihrer Stelle zu errichten, eine Wissenschaft vom Benehmen, von den objektiv zu bestimmenden Verhaltungsweisen der Tiere und Menschen. ..."

- 22-2: "... Es ist gewiß kein Zufall, daß uns diese Wendung ins Teleologische genau so aus dem Schoße des Behaviorismus wie aus der Erlebnispsychologie entgegentritt. ..."

- 22-3: "... Im Namen dieses einigenden Prinzips wird die Synthese der beiden divergierenden Forschungsrichtungen vollzogen werden müssen. Und genauer besehen, ist sie tatsächlich schon vorbereitet, denn der Grundbegriff der psychischen Operationen bleibt nicht unübertragbar auf die Sphäre der Erlebnispsychologie eingeschränkt."

- 23-1,2 (Dilthey): "... Beim „Verstehen" und dem Strukturbegriff (§ 10) werden wir ihm wieder begegnen; wer aus einem seiner vollendetsten Bücher, aus „Erlebnis und Dichtung" den Begriff des (schöpferischen) Erlebnisses zum Ausgang wählt, findet Ideen darin, die noch kaum ausgeschöpft, geschweige denn überholt sind1). Von all dem sei hier abgesehen, um eine andere Leitlinie zu verfolgen, die, wie mir scheint, den spezifischen Gehalt und Charakter des geisteswissenschaftlichen Aspekts der Psychologie reiner und vollständiger als sonst etwas zu definieren vermag."

- 23-2 (Fußnote): "1) Vgl. dazu Charlotte Bühler, Der Erlebnisbegriff in der modernen Kunstwissenschaft. Vom Geiste neuer Literaturforschung. (Festschrift für O. Walzel) 1924, S. 195 ff."

- 26-1: "... Schon Hegel hat die in seinem System vorgeordneten Aufgaben der Psychophysik der Anthropologie, die Aufgaben der Erlebnisbeschreibung und -erklärung der Phänomenologie überantwortet, um der Psychologie im engsten Sinne des Wortes eine neue, systemhöhere Aufgabe zu stellen. ..."

- 26-2: "... Viele von den Neueren folgen ihm wenigstens in dem einen Punkt, daß sie eine Auslese treffen aus dem Material der Erlebnisse und nur die „sinnhaften", „sinntragenden" in ihre Theorie aufnehmen.

- 26-3: Ganz so schroff schematisch wie bei Hegel tritt die Teilung zwar nicht mehr auf. Aber immer noch die Voraussetzung und das Vertrauen, daß sich die sinntragenden Erlebnisse als solche zu einem System, zu einem theoretisch vollendbaren und aus sich begreifbaren Ganzen zusammenschließen, und daß man Lücken in diesem Ganzen hypothetisch zu überbrücken berechtigt sei durch die Annahme von sinntragenden Dispositionen, wenn ich mich kurz so ausdrücken darf. ..."

- 26-4: Das Neue besteht nun darin, daß man erstens diese Verflechtungen zum Ausgangsgegenstand der Psychologie wählt und zweitens die axiomatische Voraussetzung macht, daß die in den Erlebnissen aufzeigbaren „Sinnbänder" (um einen Ausdruck Sprangers zu gebrauchen) einen Kosmos bilden, jene Kohärenz und Geschlossenheit aufweisen, die man von den Gegenständen eines Gebietes voraussetzen muß, um den Versuch einer einheit-[>27]lichen Theorie für aussichtsreich zu halten. Die Sinnbändertheorie macht diesen interessanten Versuch, wir werden sehen, mit welchen Erfolgen."

- 27: "Das Verhältnis der Theorien zueinander. Die Psychologie soll ihre Schicksalsstunde, die zweite seit hundert Jahren, nicht versäumen. Kontakt, Kritik und Antwort sind lebensnotwendig für jede fortschreitende Wissenschaft, sie sind das erste, was wir wiederherstellen müssen, um unsere Krise zu lösen. Wir haben es erlebt, daß Behavioristen der jungradikalen Richtung die ältere Erlebnispsychologie zum alten Eisen warfen, daß Interpretationspsychologen den Namen Psychologie für ihr Unternehmen ganz allein „zurückgefordert" haben, während Psychophysiker und sonstige Experimentatoren in ihren Laboratorien sich peinlich frei zu halten strebten von den „Systemdichtern" und sonstigen „Spekulanten" aus dem Lagerder „Geistreichen und Schönschreiber". ..."

- 29: "II. Die drei psychologischen Aspekte. Wie ist Psychologie möglich? So würde Kant in unserer Lage fragen. Es obliegt in der Tat dem Philosophen, bald über die Möglichkeit, bald über die Notwendigkeit des Gegebenen nachzudenken. Und wir bedürfen der philosophischen Besinnung auf unsere Axiomatik, ihren Charakter und ihre Tragfähigkeit. Es ist eine Art transzendentaler Deduktion im Sinne Kants, die notwendig ist und hier erstrebt wird. Ich stelle die These auf, daß jeder der drei Aspekte möglich und keiner von ihnen entbehrlich ist in der einen Wissenschaft der Psychologie. Denn jeder von ihnen fordert die beiden anderen zu seiner Ergänzung, damit ein geschlossenes System wissenschaftlicher Erkenntnisse zustande kommt. Aus jedem von ihnen entspringen eigene, der Psychologie unentbehrliche Aufgaben, die sinnlos oder unlösbar werden, wenn man ihn aufgibt. Zum Ausgangsgegenstand der Psychologie gehören also die Erlebnisse, das sinnvolle Benehmen der Lebewesen und ihre Korrelationen mit den Gebilden des objektiven Geistes. Zum philosophischen Problem wird dann die Frage, ob und zu welcher noch unbenannten Einheit diese drei Ausgangsgegenstände als konstitutive Momente gehören oder hinführen."

Ausdruckstheorie-1933

Bühler, Karl (1933) Ausdruckstheorie. Das System an der Geschichte aufgezeigt. Verlag Gustav Fischer, Jena 1933.

Aus dem Vorwort zum Verständnis:

"Die Inhaltsangabe sei lang und dasVorwort kurz in diesem Buche,