(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=06.10.2023a Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 23.11.24

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Definitionslehre, Definition und definieren bei Lewin_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Definitions-Register-Psychologie

Definitionslehre, Definition

und definieren bei Kurt Lewin (1890-1947)

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Inhaltsverzeichnis

Editorial.

Methode der

Textanalyse. (Hauptseite Erleben)

Zusammenfassung-Definition-und-Definieren-bei-Lewin.

Die "defin"

ausgewerteten Arbeiten im einzelnen:

- L1917 Die psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und das Grundgesetz der Assoziation.

- L1918f Die Erziehung der Versuchsperson zur richtigen Selbtsbeobachtung

- L1918fb Psychologische und sinnespsycholgische Begriffsbildung

- L1921 Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 1

- L1922 Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 2

- L1925 Vergleichende Wissenschaftslehre.

- L1925-1928 Wissenschaftslehre.

- L1931 Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie

- L1934 Der Richtungsbegriff in der Psychologie.

- L1936 Principles of topological psychology (deutsch 1969).

- Weitere Quellen:

- Sichtung Inhaltsverzeichnis und Sachregister Werkausgabe Bd. 1 Wissenschaftstheorie I

- Sichtung Inhaltsverzeichnis und Sachregister Werkausgabe Bd. 2 Wissenschaftstheorie II

Editorial

Auf dieser Seite geht es darum, welches Verständnis die Psychowissenschaften, in erster Linie die Psychologie, von der Definitionslehre, von Definition und definieren haben, was gelehrt wird, wie definieren, in der Psychologie geht oder gehen soll. Dass hier vieles im Argen liegt, ist mir bei meinen Analysen zu Beweis und beweisen in der Psychologie aufgefallen. Den Anstoss gab meine letzte Analyse zu Definition und definieren bei Kurt Lewin, die ich zunächst auf Lewins Beweisseite platziert hatte und nun hier im neuen Definitions-Register präsentiere. Das elementare formale und allgemeine Gerüst für eine Definition besteht aus Name, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, ob, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt finden kann. Das wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt, auch nicht von Lewin. Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer. Wie gezeigt wird, hat Lewin in den bisher ausgewerteten Arbeiten keine Definitionslehre entwickelt.

G e s p e r r t bei Lewin hier fett. Suchworte 14p-fett-kursiv von mir hervorgehoben.

_

Zusammenfassung-Definition-und-Definieren-bei-Lewin

Bei meinen bisherigen Auswertungen von Lewin 1917, 1921-1922, 1931 ist mir eine ausgeprägte Schwäche beim Definieren Lewins der von ihm verwendeten wichtigeren Begriffe aufgefallen. Das ist der Anlass für diese ganz gezielte Analyse nach der Methode der Textanalyse zu Definitionslehre, Definition und Definieren bei Lewin in den folgenden Arbeiten:

- L1917-Wille/Assoziation: In der Arbeit finden sich 9 Fundstellen "defin", wobei die ersten beiden nur Abkürzungen betreffen. Definition, definiert, definierbar, definierend wird nur erwähnt, aber nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Anscheinend ist Definition für Lewin ein allgemeinverständlicher und nicht weiter zu begründender Begriff. Einiges ist mir dunkel geblieben und einige Behauptungen werden nicht belegt, begründet oder gezeigt.

- L1918f Erziehung Vp (Nachlass 1981): In der Arbeit gibt es 3 Fundstellen "defin". An keiner Stelle wird Definition oder definieren erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Lewin hält Definition anscheinend für allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig.

- L1918fb PsyPhysiol Begriffsbildung: 4 Fundstellen "defin".(Nachlass 1981): Schon der Titel legt nahe, dass in dieser rund 22 Seiten Arbeit Lewins Definition und definieren eine Rolle spielen sollte. Es finden sich lediglich 4 "defin" Fundstellen; Beginn in der Mitte der Arbeit, S. 138. Definieren wird vier mal erwähnt, aber nicht näher erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Definition ist für Lewin anscheinend ein klarer, allgemeinverständlicher Begriff, der keiner näheren Erklärung oder Begründung bedarf.

- L1921-Wille/Assoziation: Erster Teil 1921: Im ersten Teil der Veröffentlichung 1921 gibt es 5 Fundstellen "defin". Definieren wird selbst nicht näher erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Immerhin gibt Lewin zwei Beispiele für Definitionen (L1931-Def-257; L1931-Def-261) , insgesamt wenig problembewusst.

- L1922-Wille/Assoziation: Zweiter Teil 1922: Der Ausdruck "defin" ergibt insgesamt 5 Fundstellen. Definiert, Definition wird zwar mehrfach erwähnt, aber nicht näher erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweise. Es ist davon auszugehen, dass Lewin definiert oder Definition für allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftig hält.

- L1925 Vergleichende Wissenschaftslehre. 2 Fundstellen "defin" in dem 28 Seiten Text. Seitendichte 2/28 = 7.14%. In L1925-58 wird "definieren" gebraucht, aber selbst nicht definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Ähnlich in L1925-70, wird "definitorisch" ge- braucht, aber selbst nicht definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Die Behauptung (relativ gegen klassifikatorisch) wird nicht belegt oder gar gezeigt

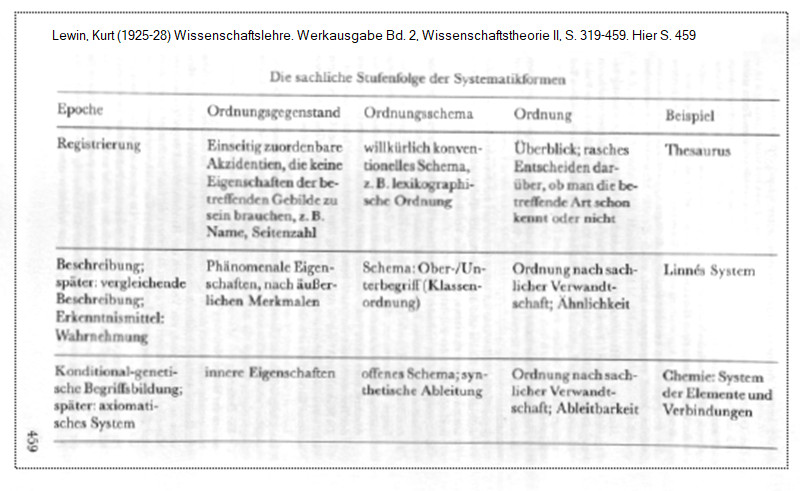

- L1925-1928 Wissenschaftslehre. 54 Fundstellen "defin" in dem 140 Seiten Text. Seitendichte 54/140 = 39%. In den 54 Fundstellen habe ich keine Definition der Definition oder Erklärung gefunden, was eine Definition genau ist, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literturhinweis. Ansätze für eine Definitionslehre konnte ich nicht erkennen. Anscheinend hält Lewin die Definitionsfrage für unbedeutend, trivial oder längst geklärt. Anmerkung: Der Suchtext "Psychologie" erzielt 72, "Wissenschaftstheor" 123 Treffer.

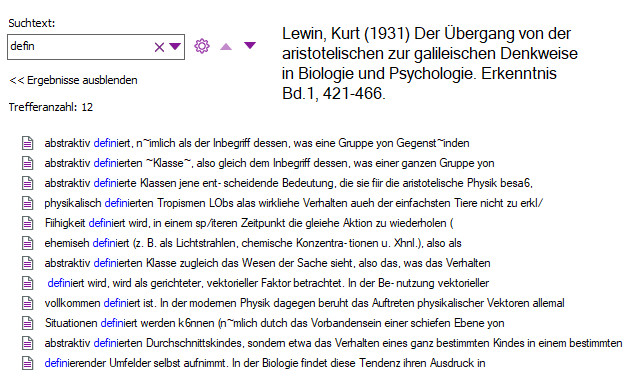

- L1931-AristotelesGalilei: In der Arbeit gibt es 12 Fundstellen oder Erwähnungen zum Suchtext "defin". Obwohl Begrifflichkeit eine große Rolle spielt, wird eine Definition der Definition nicht thematisiert. Aus der Handhabung ergibt sich, dass für Lewin Definition und defnieren so klar sind, dass sie nicht eigens erörtert, erklärt, definiert oder begründet werden müssen. An einigen Beispiele lässt sich ersehen wie es gemacht wird, z.B. Klasse (L1931-425), Ursache (L1931-450.1). Die meisten Behauptungen werden nicht belegt.

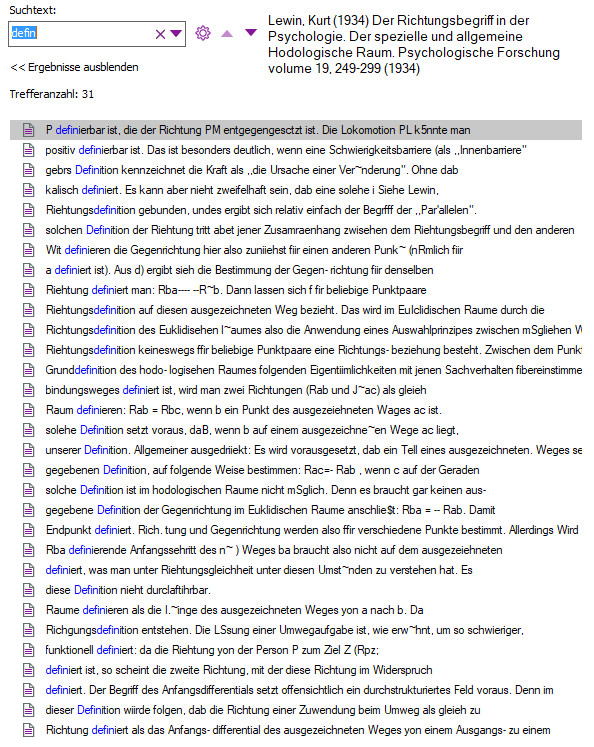

- L1934 Der Richtungsbegriff in der Psychologie. In der Arbeit gib es 31 Fundstellen "defin". Definition oder definieren wird nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung Fußnote oder Literaturhinweis. Anscheinend hält Lewin Definition für einen allgemeinenverständlichen und nicht näher erläuterungs- oder begründungspflichten Begriff. Anmerkung zum Richtungsbegriff.

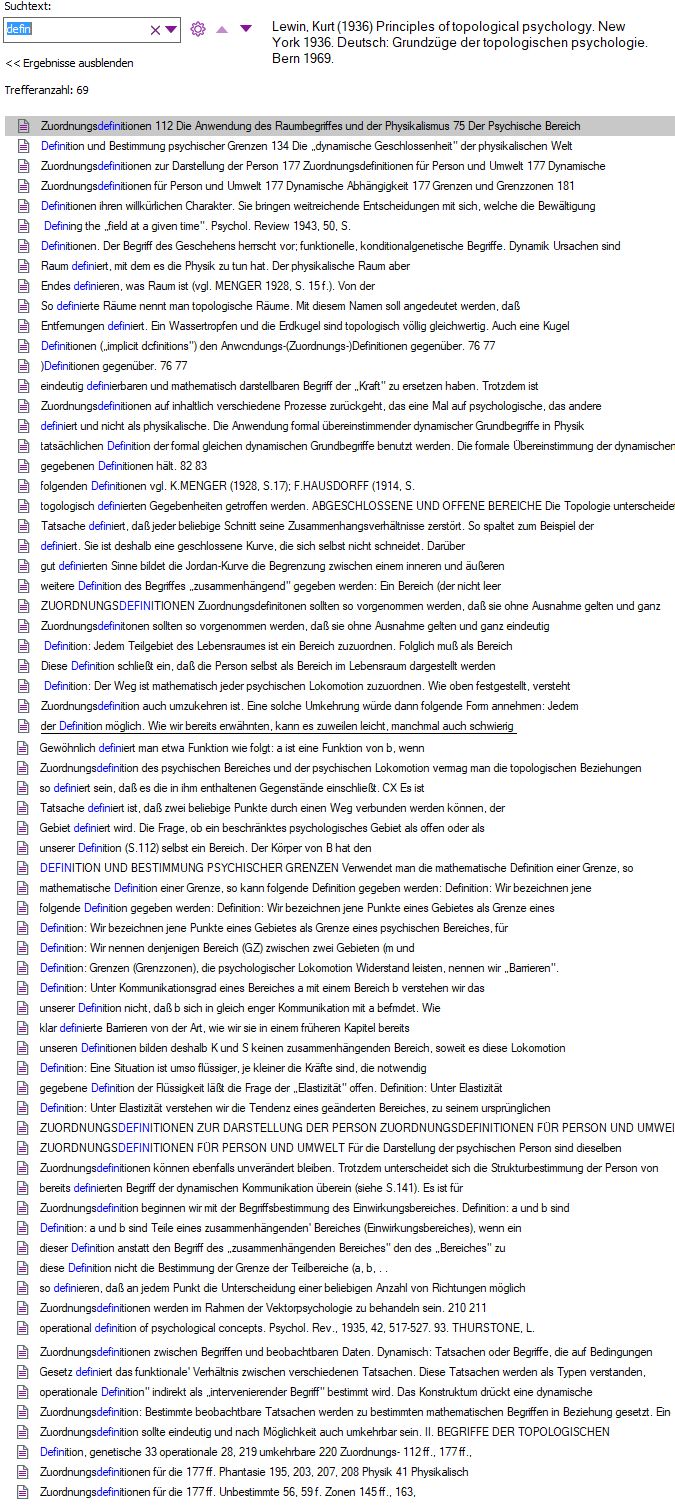

- L1936 Principles of topological psychology (1936) Grundzüge der topologischen Psychologie (dt. 1969). defin 69 Fundstellen im gesamten Text; 4 Fundstellen im Inhaltsverzeichnis; 2 defin im Sachregister: Definition, genetische 33 (operationale 28, 219 umkehrbare 220 Zuordnungs- 112 ff., 177 ff., 220. Glossar: Def nicht ausgewiesen. In den Grundzügen zur topologischen Psychologie konnte ich keine Definitionslehre und Definition der Definition finden. "defin" wird zwar 69x gefunden, aber nicht näher erläutert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Die 10 explizit gegebenen Definitionen überzeugen nicht. Eine Erklärung Lewins, worin der Nutzen der mathematischen Topologie für die Psychologie besteht, habe ich nicht gefunden.

- Weitere Quellen:

- Sichtung Inhaltsverzeichnis und Sachregister Werkausgabe Bd. 1 Wissenschaftstheorie I

- Sichtung Inhaltsverzeichnis und Sachregister Werkausgabe Bd. 2 Wissenschaftstheorie II

- L1931-433: "Wir stehen hier vor

Fragen, die als reale Problematik der Forschungs- und Begriffsbildung auch

die Entwicklung der Biologie und Psychologie stark beeinfluflt haben und

die eine der tiefsten Ursachen gerade ihrer gegenwärtigen Entwicklungskrise

sind."

Die "defin" ausgewerteten Arbeiten im einzelnen (chronologisch aufsteigend 1917-1936)

L1917-Def Die

psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und

das Grundgesetz der Assoziation.

- L1917-Def-Zusammenfassung-defin

In

der Arbeit finden sich 9 Fundstellen "defin", wobei die ersten beiden nur

Abkürzungen betreffen. Definition, definiert, definierbar, definierend

wird nur erwähnt, aber nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis,

Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Anscheinend ist Definition

für Lewin ein allgemeinverständlicher und nicht weiter zu begründender

Begriff. Einiges ist mir dunkel geblieben und einige Behauptungen werden

nicht belegt, begründet oder gezeigt.

L1917-Fundstellen "defin"

L1917-Def-212: Abkürzungen

Xz = Tätigkeit, sofern sie durch das Ziel definiert

wird

Xt = Tätigkeit,sofern sie durch die Ausführung

definiert

wird

- RS-L1917-Def-212: Nur zwei Erwähnungen im Rahmen von Abkürzungen.

L1917-Def-220: "Über die Entstehung dieser Kraft wird festgesetzt :

durch das wiederholte Nacheinanderauftreten zweier Erlebnisse

entsteht eine Assoziation . Ihre Größe ist wesentlich abhängig

von der Zahl der Wiederholungen. Es wäre nun möglich,

daß diese Bedingungen des Entstehens der Assoziation un-

richtig definiert oder unvollständig wären. Es könnte

z.B. die bloße Wiederholung der Erlebnispaare zum Entstehen

dieser Kraft nicht genügen, sondern ein „Wille zum Lernen“

hinzukommen oder beim Wiederholen zugleich ein

„Bearbeiten“ oder „Rezitieren“ stattfinden müssen."

- RS-L1917-Def-220: Es wird ein empirischer Sachverhalt "festgesetzt".

Eine Assoziation, muss aber nicht entstehen, vor allem, wenn Assoziation

gar nicht definiert ist. Richtig ist, dass die bloße Wiederholung nicht ge-

nügen muss, das wäre eben jeweils empirisch zu zeigen, was Lewin

aber nicht sagt. Und richtig ist wahrscheinlich auch, dass der Wille zum

Einprägen ein wichtigter Faktor ist oder sein kann. Definiert wird nur

erwähnt, nicht erklärt oder gar ausgeführt.

L1917-Def-230.1: "Es ist besonders darauf hinzuweisen, daß die entscheidende

Bedingung sich nicht nach Art der „determinierenden Tendenz“

Achs als eine Tendenz, ein bestimmtes Ziel zu erreichen definieren läßt,

sondern als eine Bereitschaft zu einer bestimmten Ausführungstätigkeit."

- RS-L1917-Def-230.1: Unklar und nicht begründet. Definierem

wird nur erwähnt, nicht erklärt oder gar ausgeführt.

L1917-Def-230.2: "Denn, wenn der benutzte Begriff der "Tätigkeiten“ hier

auch noch nicht völlig eindeutig umgrenzt ist, so ist doch

das festgelegt, daß die verschiedenen Tätigkeitsarten nicht

durch den Unterschied der durch sie erreichten Erfolge,

sondern durch den Unterschied der eingeschlagenen Wege,

daß sie nicht durch das Ziel, sondern durch die Aus-

führung definiert werden.1 Die Bereitschaft zu einer be-

stimmten Tätigkeitsart läßt sich daher auch nicht in ein-

deutige Abhängigkeit bringen von einer einen bestimmten

Erfolg beabsichtigenden Vornahme, sondern sie ist noch

von anderen Faktoren abhängig."

- RS-L1917-Def-230.2: Definiert wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Auch die Behauptungen werden

nicht belegt.

L1917-Def-232: "Im übrigen ist darauf hinzuwesenn, daß auch bei den [>232]

Rpt-Wiederholungen nicht der „Wille zum Lernen“ ausschlag-

gebend ist oder das Bestehen oder Fehlen einer sonstigen,

durch das zu erzielende Ergebnis zu definierenden „deter-

minierenden Tendenz“, wie sie eine Vornahme mit sich bringt,

sondern eben die Art der Ausführungstätigkeit selbst."

- RS-L1917-Def-232: Definiereden wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Die Behauptung, dass der Wille

nicht "ausschlaggebend" ist, wäre zu zeigen oder zu begründen.

L1917-Def-239: "Geübt wird allemal eine Tätigkeit, d. h. etwas,

was nicht durch Ausgangspunkt und Ziel definier-

bar ist, sondern durch den Weg vom Ausgangs-

punkt zum Ziel bestimmt wird."

- RS-L1917-Def-239: Definierbar wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Die Behauptung ist schwer

nachvollziehbar.

L1917-Def-244.1: "... Allerdings liegt eine derartige unpsychologische

Begriffbildung, ein Unterscheiden der Tätigkeitsarten nach

ihrem Ziele [gemäß den Xz-Prozessen] anstatt nach ihrem

Verlauf [gemäfs den Xt-Prozessen (Ausführungstätigkeiten)]

doppelt nahe weil auch die Vpn., z. B. bei einer Vornahme,

solche durch ihr Ziel definierte Tätigkeitsbegriffe zu benutzen

pflegen.1" _

- RS-L1917-Def-244.1: Definierte wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Scher verständliche Behauptung.

L1917-Def-244.2-Fußnote-1: "Der ganze Begriff des „Lernens“ ruht

auf solch außerpsycho-

logischer, durch den Erfolg, resp. den Zweck definierenden

Begriffsbildung

[vgl. dazu auch S .243 Anm 1]"

- RS-L1917-Def-244.2-Fußnote: Definierenden wird nur erwähnt,

nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Weshalb der Erfolg ein außerpsychologischer

Begriff sein soll, habe ich nicht verstanden.

__

L1918f "Die Erziehung der Versuchsperson

zur richtigen Selbtsbeobachtung und die Kontrolle psychologischer Beschreibungsangaben",

in (153-211) Lewin (1981; aus dem Nachlass). Nach Métraux S. 204

um oder nach 1918 verfasst.

- L1918f-Def-Zusammenfassung-defin

In

der Arbeit gibt es 3 Fundstellen "defin". An keiner Stelle wird Definition

oder definieren erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote,

Anmerkung oder Literaturhinweis. Lewin hält Definition anscheinend

für allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig.

L1918f-Def Fundstellen "defin"

L1918f-Def-165: " .... Denn die

Erforschung der bei der richtigen Selbstbeobachtung sich abspielenden

Prozesse hat sich ganz wesentlich wiederum auf richtige [>164]

Selbstbeobachtung zu stützen. Dabei kommt es für die pädagogische

Technik nicht so sehr darauf an, ein eindeutiges theoretisches

Wissen davon zu haben, warum bestimmte Mittel in der Regel so und

so wirken, sondern vor allem lediglich darauf, wie etwas sich für

die

Richtigkeit der Aussage bemerkbar macht; und es hat keinen Sinn,

die Brauchbarkeit der richtigen Selbstbeobachtung, also einer «Leistung»,

die vielleicht gar nicht immer in denselben psychischen

Prozessen besteht, sondern möglicherweise auf ganz verschiedenen

Wegen zustande kommen kann, davon abhängig machen zu wollen,

ob es sich bei der rückschauenden Selbstbeobachtung um irgend

welche bestimmten psychologisch definierten Prozesse,

z. B. um eigentliche

Erinnerungsprozesse, handelt oder nicht. Es ist vielmehr

für die Bestimmung des Wertes der Selbstbeobachtung in sehr hohem

Grade gleichgültig, unter welchen psychologischen Oberbegriff

man die betreffenden Prozesse letzthin wird unterordnen

müssen."

- RS-L1918f-Def-165: Definierten wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt.

L1917-Def-166: "Zunächst ist zu betonen, daß es sich bei der Beschreibung nicht

um ein bloßes «Perseverieren» von Erlebnissen oder um etwas Ähnliches

handelt, sondern daß an diesem Material eine durch ein bestimmtes

Ziel definierte Bearbeitung vorzunehmen ist und die

Selbstbeobachtung demnach einen Arbeitsaufwand darstellt, der

auf eine Aufforderung hin im Interesse einer bestimmten Leistung

zu vollziehen ist."

- RS-L1918f-Def-165: Definierte wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Allgmein-abstrakt und schwer

verständlich.

L1917-Def-176: "... Völlig zu vermeiden

sind selbstverständlich prinzipiell alle von der Vp unbeantwortbaren

Fragen, also z. B. alle Fragen nach der Zugehörigkeit eines

Erlebnisses zu einer erklärungsmäßig definierten Gruppe oder nach [>177]

sonstigen über den Rahmen der rein beschreibenden Beobachtung

hinausgehenden Verhältnissen."

- RS-L1918f-Def-165: Definierten wird nur erwähnt, nicht

erklärt oder gar ausgeführt. Dunkel die Formulierung

"einer erklärungsmäßig definierten Gruppe".

_

L1918fb Psychologische und sinnespsycholgische Begriffsbildung. Métraux (1981) Werkausgabe Band 1, Wissenschaftstheorie I., 127-149, zusätzlich Anmerkungen. Aus dem Nachlass, als Beitrag zur Festschrift für Carl Stumpf zum 70. Geburtstag (21.4.1918, 1. Weltkrieg, Ende 11.11.1918) gedacht, wobei die Festschrift vermutlich wegen der Kriegsumstände nicht zustande kam..

- L1918fb-Zusammenfassung-defin

Schon

der Titel legt nahe, dass in dieser rund 22 Seiten Arbeit Lewins Definition

und definieren eine Rolle spielen sollte. Es finden sich lediglich 4 "defin"

Fundstellen; Beginn in der Mitte der Arbeit, S. 138. Definieren wird vier

mal erwähnt, aber nicht näher erläutert, auch nicht durch

Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Definition

ist für Lewin anscheinend ein klarer, allgemeinverständlicher

Begriff, der keiner näheren Erklärung oder Begründung bedarf.

L1918fb-Def-138.1-3: " ... Eine ganz andere Bedeutung hätte es,

wenn man in

psychologischem Sinne eine Auffassung als deutlich oder undeutlich

bezeichnete. Denn das würde besagen, daß der Prozeß

der Auffassung

selbst deutlich oder undeutlich in Erscheinung getreten ist.

Dann also ist der Auffassungsprozeß entweder als selbständiger,

klar umgrenzter und seiner Dauer nach gut bestimmbarer Prozeß

aufgetreten, der auch deutlich als Auffassungsprozeß charakterisiert

und z. B. von einem Reproduktionsprozeß wohl unterschieden ist;

oder im Falle eines undeutlichen Auffassungsprozesses hat sich der

Prozeß des Auffassens nur undeutlich von den übrigen gleichzeitigen

Prozessen abgehoben; auch war sein Charakter als Auffassungsprozeß

nicht sicher erkennbar. Bei der psychologischen wie der

nichtpsychologischen Bedeutung des Wortes «Auffassung»

handelt

es sich also um einen Tätigkeitsbegriff. Aber bei der nichtpsychologischen

Bedeutung spielt der Zweck, der Erfolg oder die Intention

eine wesentliche Rolle für die Definition

des Auffassungsaktes, während

beim psychologischen Begriff dieser Tätigkeit der Weg und die

Art der Ausführung wichtiger sind. Da es sich um zwei verschiedene

Begriffe handelt, kann bei einer undeutlichen Auffassung im Sinne

der Sinnespsychologie sehr wohl ein deutlicher Auffassungsprozeß

im Sinne der Psychologie vorgelegen haben, der lediglich das, worauf

er gerichtet war, nicht deutlich erfaßt hat. Auch umgekehrt wird

sehr häufig eine durchaus deutliche Auffassung im sinnespsychologischen

Sinne vorliegen, während für den psychologischen Beobachter

nur ein ganz undeutlicher und rudimentärer Auffassungsprozeß

stattgefunden hat. Es kommt sogar vor, daß trotz Vorliegens

einer deutlichen Auffassung im sinnespsychologischen Sinne ein besonderer

psychologischer Auffassungsprozeß überhaupt nicht beobachtet

wird.

- RS-L1918fb-Def-138.1: Definition wird erwähnt, aber nicht näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis.

L1918fb-Def-138.2:_Ähnlich wie mit der Auffassungstätigkeit verhält es sich mit den

anderen psychischen Prozessen, wie Lesen, Reproduzieren usw., die

ebenfalls entweder durch ihren Zweck definiert werden können oder

aber durch die Art ihres Ablaufens. ..."

- RS-L1918fb-Def-138.2:_Definiert wird erwähnt,

aber nicht näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis.

L1918fb-Def-138.3:_".... Ganz allgemein läßt sich als

Anhaltspunkt für die Unterscheidung der sinnespsychologischen

von den psychologischen Tätigkeitsbegriffen dies anführen: Der

nichtpsychologische Begriff pflegt eine Tätigkeit durch ihren Erfolg

zu definieren, während die psychologische Begriffsbildung die Art

der Ausführung betont' 3 . Bei einer psychischen Tätigkeit nimmt der

Zweck eine ähnliche Stelle ein wie der Inhalt bei einem psychischen

Gebilde: Die Bestimmung des Zweckes oder Erfolges einer psy-[>139]

chischen Tätigkeit trägt zwar zu deren Charakterisierung bei, aber

er ist, analog dem Inhalt eines psychischen Gebildes, nur ein Moment

an dieser Tätigkeit neben anderen und daher für die psychologische

Gruppierung der betreffenden Tätigkeit nicht ohne weiteres

ausschlaggebend."

- RS-L1918fb-Def-138.3: Definieren wird erwähnt, aber nicht näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis.

L1918fb-Def-144: "... Sekundärerlebnisse im psychologischen

Sinne spielen oder ob diese Gebilde auf Grund einer Aufgabe oder

auf andere Weise zustande gekommen sind. Ebenso definieren Gestaltgesetze

ihre Gegenstandsgruppen lediglich durch das Erscheinende,

durch die Gestalt'. ..."

- RS-L1918fb-Def-144: Definieren wird erwähnt, aber nicht näher

erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis.

_

L1921 Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 1, Fortsetzung der 1917 begonnen Arbeit.

- L1921-Zusammenfassung-defin

Im

ersten Teil der Veröffentlichung 1921 gibt es 5 Fundstellen "defin".

Definieren wird selbst nicht näher erläutert, auch nicht durch

Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Immerhin gibt

Lewin zwei Beispiele für Definitionen (L1931-Def-257; L1931-Def-261)

, insgesamt wenig problembewusst.

L1921-Def-Fundstellen

_

L1921-Def-193-Abkürzungen:: Tz= Tätigkeiten, sofern

sie durch ihr Ziel definiert sind.

- RS-L1931-Def-193-Abkürzungen: Lewin definiert ein Kürzel

Tz

L1921-Def-257: "... Das „Auffallende" ließe sich dann

also auch als „Interessantes" definieren, bei dem das Interesse in einem Auffassen

seine Erfüllung findet. ..."

- RS-L1921-Def-257: Definieren wird erwähnt und angewendet,

aber selbst

nicht näher erläutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung

oder Literaturhinweis.

L1921-Def-261: "Ich schaltete daher die Aufgaben Lernen, Rez und Rp zunächst

vollkommen aus, und benutzte lediglich Assoziationen, die nach Ach

,,determinierte Assoziationen" zu nennen wären. D. h. ich ging bei den

folgenden Anordnungen auf die Definition des Begriffes der Assoziation

zurück, wie sie im folgenden Satz gegeben ist:

,,Sind zwei psychische Gebilde häufig(gleichzeitig oder) unmittelbar

hintereinander ins Bewußtsein getreten, und das eine von ihnen

wird wieder bewußt, so hat auch das andere die Tendenz, wieder

aufzutauchen.''

- RS-L1921-Def-261: Definition wird erwähnt und eine Definition

der

Assoziation auch gegeben, aber Definition selbst wird nicht näher er-

läutert, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder

Literaturhinweis. Die Definition der Assoziation ist auch ungenau,

Rahmenbedingungen fehlen, auch der Tendenzbegriff ist offen und

dunkel.

L1921-Def-296.1: "Dabei wurde auf die Definition dieses Grundgesetzes zurückgegangen,

die als genügende Voraussetzung für das Entstehen einer Reproduktionstendenz eines

bestimmten psychischen Gebildes b ansieht, wenn dieses

Gebilde häufig unmittelbar nach einem Gebilde a eingetreten ist

und nun a wiederum ins Bewußts eintritt. ..."

- RS-L1921-Def-296.1: Häufig und Gesetz passen nicht gut zu-

sammen. Das "Assoziationsgesetz" ist unzulänglich bestimmt.

L1921-Def-296.2:"... Diese Definition fordert

also nicht das Vorhandensein einer Lernabsicht beim Entstehen der

Assoziation, wenn auch die spezielleren Bestimmungen des Assoziations-

gesetzes in der experimentellen Psychologie an Hand von Lernversuchen

gewonnen zu werden pflegten."

- RS-L1921-Def-296.2: Die Interpretation ist richtig, dass diese

Definition des Assoziationsgesetzes keine Lernabsicht erfordert,

obwohl die Lernabsicht bei den Lernversuchen offenbar stillschwei-

gend einbezogen ist.

L1922 Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 2

Zweiter Teil 1922: 5 Fundstellen "defin"

- L1922-Zusammenfassung-defin

Der Ausdruck "defin" ergibt insgesamt 5 Fundstellen. Definiert, Definition wird

zwar mehrfach erwähnt, aber nicht näher erklärt, auch nicht durch Querverweis,

Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweise. Es ist davon auszugehen, dass

Lewin definiert oder Definition für allgemeinverständlich und nicht weiter

erklärungs- oder begründungsbedürftig hält.

L1922-Def-84: "Überhaupt sei nochmals hervorgehoben, dab unter

dem Rpa in dem

hier gebrauchten Sinne nicht eine einzige eindeutig

definierte Tätig-

keitsart, sondern eine ganze Gruppe von zwar vielfach verwandten, aber

immerhin verschiedenen Tätigkeiten zu verstehen ist."

- RS-L1922-Def-84: Erwähnung eindeutig definiert ohne nähere

Erläuterung. Der Gebrauch "eindeutig" legt nahe, dass Lewin

unterschiedliche starke Eindeutigkeiten vor Auge hat.

L1922-Def-97.1: "Die TB ist ja ebenso wie die Assoziation als ein

"Erklärungsbegriff" definiert,

d. h. zur Bezeichnung eines dynamischen Faktors, der nicht unmittelbar

wahr-

genommen werden kann, sondern nut in seinen Wirkungen zutage tritt.

..."

- RS-L1922-Def-97: L1922-Def-97: Erwähnt und nicht näher erläutert.

L1922-Def-97.2-Fußnote: "Vgl. Koffkas Ausfiihrungen über

die ,,latente Einstellung" (1912, Zur

Analyse der Vorstellungen und ihrer Gesetze. S. 319), worunter er ,,determi-

nierende Tendenzen" versteht, ,,die den Vorstellungslauf beeinflußten,

ohne daß

sie einem eigenen Willensentschlusse ihre Entstehung verdankten". Ich

möchte

den Terminus »Tätigkeitsbereitschaft«, wie erwähnt,

dem Terminus ,,Einstellung"

[>97] vorziehen, um zu dokumentieren, dab es sich nicht um eine Einstellung

auf bestimmte

,,Vorstellungen" oder sonstige ,,Gebilde", sondern um das Bestehen

von Tätigkeits-

bereitschaften handelt (die hier ja auch nicht als ,,determinierende

Tendenzen"

definiert sind). Koffka rechnet

zu den latenten Einstellungen auch Fälle, die

hier der Gruppe b eingeordnet werden. Doch diirfte die gewöhnliche

Bedeutung

von ,,latent" der Einschränkung auf Gruppe c nicht ungiinstig

sein."

- RS-L1922-Def-97.2-Fußnote: Erwähnt und nicht näher

erläutert.

L1922-Def-134: " ... Die Definition

der Übung als einer Wiederholung bestimmter Ausführungstätigkeiten

mit der

Absicht zu lernen, würde allerdings bereits zu weit gehen, da

für das Eintreten

eines Übungsfortschrittes z. B. die Tendenz, die betreffende Tätigkeit

möglichst

rasch auszuführen, jedenfalls genügt."

- RS-L1922-Def-134: Erwähnt und nicht näher erläutert.

Die Behauptung,

eine möglichst rasche Ausführung genüge ist unklar und wir auch nicht

begründet.

L1922-Def-139: "Versucht man, eine solche Aufspaltung des Assoziationsbegriffes

durchzuführen, so ist man gezwungen, zunächst mit Begriffen

zu operieren, die z. T. vager sind als der durch das Grundgesetz

logisch formal relativ ,,exakt" definierte Begriff

der Assoziation.

Ein solcher Rückschritt in formaler Beziehung kann im Gange der

[>140]

Erkenntnis sehr wohl einen Fortschritt bedeuten, da ja nicht die

formale Exaktheit, sondern die Adäquatheit das grundlegende Ziel

der

Erkenntnis bildet. "

- RS-L1922-Def-139: "releativ exakt" ist ein Widerspruch in sich.

Definiert wird nicht näher erläutert. Dunkel auch die Behauptung,

dass ein formaler Rückschritt einen Erkenntnisfortschritt bedeuten

kann.

L1925 Vergleichende Wissenschaftslehre. Werkausgabe Bd. 1, Wissenschaftstheorie I, 1981, 49-76.

- Zusammenfassung-Lewin-1925

2 Fundstellen "defin" in dem 28 Seiten Text. Seitendichte 2/28 = 7.14%. In L1925-58 wird "definieren" gebraucht, aber selbst nicht definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Ähnlich in L1925-70, wird "definitorisch" ge- braucht, aber selbst nicht definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmer- kung oder Literaturhinweis. Die Behauptung (relativ gegen klassifikatorisch) wird nicht belegt. oder gar gezeigt

_

L1925-58: "6 c. Die Wissenschaftslehre findet die Wissenschaften also als eine

Reihe getrennter Individuen vor, deren jede eine ganze Reihe zum

Teil nicht unähnlicher Entwicklungsperioden durchläuft. Hat doch

das Außerachtlassen des Faktums der Entwicklung dazu geführt,

daß man im Laufe der Zeit eine Anzahl sehr verschiedener Wissenschaften

durch das gleiche, nämlich für eine bestimmte Entwicklungsperiode

typische Kriterium zu definieren versucht hat: Der beschreibende

Charakter sollte die Biologie als «beschreibende Naturwissenschaft»

gegenüber der «erklärenden» Physik, die Leistungspsychologie

(geisteswissenschaftliche Psychologie) gegenüber der «erklärenden»

biologischen Psychologie auszeichnen, und schließlich

spielt das Beschreiben für den Begriff der Phänomenologie eine wesentliche

Rolle. Jede Feststellung der Eigenart einer Wissenschaft hat zu

berücksichtigen, daß eine Vielheit von Entwicklungsstadien zu umspannen ist.

Dieser Sachverhalt stimmt gut damit überein, daß die Feststellung

der Eigenart einer Wissenschaft nichts enthalten darf, was die Forschung

über jene Fragen, die innerhalb dieser Wissenschaft gestellt

werden, einengt oder gar bestimmte Antworten auf sie einschließt"

- RS-L1925-58: "definieren" wird gebraucht, aber selbst nicht

definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote,

Anmerkung oder Literaturhinweis.

L1925-70: "Die Bestimmung durch Vergleich ist wesentlich relativerNatur: Es

wird ein konkreter Gegenstand am anderen gemessen und nicht

definitorisch als Unterbegriff einer Klasse festgelegt. Das bedeutet

nicht irgendwelche Einschränkung der Allgemeingültigkeit der resultierenden

Erkenntnisse gegenüber den scheinbar absoluteren Bestimmungen

der vorangehenden Periode. Gerade die Relativität ermöglicht

eine ungleich genauere und dabei sehr viel zuverlässigere

Beschreibung."

- RS-L1925-70: "definitorisch" wird gebraucht, aber selbst nicht

definiert oder erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote,

Anmerkung oder Literaturhinweis. Die Behauptung wird nicht

belegt.

L1925-1928 Lewin, Kurt (1925-28) Wissenschaftslehre. Werkausgabe Bd. 2, Wissenschaftstheorie II, S. 319-459.

- Zusammenfassung-Lewin-1925-1928

54

Fundstellen "defin" in dem 140 Seiten Text. Seitendichte 54/140 = 39%.

In den 54 Fundstellen habe ich keine Definition der Definition oder Erklärung

gefunden, was eine Definition genau ist, auch nicht durch Querverweis,

Anmerkung, Fußnote oder Literturhinweis. Ansätze für eine

Definitionslehre konnte ich nicht erkennen. Anscheinend hält Lewin

die Definitionsfrage für unbedeutend, trivial oder längst geklärt.

Anmerkung: Der Suchtext "Psychologie" erzielt 72, "Wissenschaftstheor"

123 Treffer.

L1925-28 Die 54 Fundstellen

"defin" im Kurzkontext

_

Kleine

Auswahl aus den 54 Fundstellen 1925-28

L1925-28-381: "Der in einer bestimmten Wissenschaft arbeitende Forscher

unterscheidet

die verschiedenen Teildisziplinen nicht ausschließlich,

doch in der Regel nach deren speziellen Untersuchungsgegenständen.

Auf diese Weise ist die Botanik von der Zoologie getrennt, oder

die Physiologie der Atmung von der der Ernährung, die lateinische

von der griechischen Grammatik, der Geschichte Frankreichs von

der Deutschlands. Solche Unterscheidungen sind dadurch charakterisiert,

daß — einmal abgesehen von Zwischenstufen und Übergangsgliedern

— Gruppen (Klassen) derart definiert

werden, daß ein

konkreter Gegenstand entweder der einen oder der anderen Gruppe

(Klasse) zugehört und damit Gegenstand entweder dieser oder jener

Disziplin ist. Gerade die speziellen und speziellsten Disziplinen

pflegen durch solche Gegenstandsgruppen (Klassen) definiert

zu

werden (z. B. Augen-, Ohren- und Nasenheilkunde, die Lehre vom

privativum, die Geschichte Berlins oder der Universität München,

die Chemie der Methanderivate usw.). Auch umfassenderen Disziplinen

liegt nicht selten eine derartige Unterscheidung zwischen

Gegenstandsgruppen zugrunde. So gibt es innerhalb der Physik die

Optik, Mechanik, Wärmelehre usw. Es liegt deshalb nahe, durch

Gegenstandsgruppen (oder -klassen) im angegebenen Sinne auch ganze

Wissenschaften zu bestimmen (so verfahren übrigens häufig

die abgrenzenden

Definitionen der Lehrbücher

der verschiedenen Wissenschaften)."

L1928-28

Brauchbarkeit der Mathematik für die Physik

L1925-28-410: "Als weiteren Einwand gegen die oben aufgestellte generelle

Behauptung

käme ein Verweis auf die Beziehungen von Mathematik

und Physik in Frage. Die enge Verbindung zwischen mathematischen

und physikalischen Begriffen und die Bedeutsamkeit und

Fruchtbarkeit dieser Verbindung sind hinlänglich bekannt. In

Wirklichkeit werden den physikalischen Gebilden jedoch keine mathematischen

Eigenschaften zugesprochen, und sie selbst werden

nicht in Abhängigkeit zu mathematischen Prozessen gesetzt. Der

Satz «Der Körper a ist dreimal so schwer wie der Körper

b» könnte

als besonders einfacher Fall der Anwendung mathematischer Ideen

auf physikalisch interpretierte Körper angesehen werden. Es zeigt

sich freilich, daß der Begriff «dreimal so schwer wie .

. .» nicht durch

mathematische, sondern physikalische Operationen des Wägens definiert

wird. Die Mathematik ist lediglich ein Darstellungsmittel,

dessen Brauchbarkeit darauf beruht, daß sich bestimmte Beziehungen

zwischen mathematischen Gebilden bestimmten Beziehungen

physikalischer Gebilde und Prozesse eindeutig zuordnen lassen,

dank denen letztere abbildbar werden. Inhaltlich bleiben dabei die

Sphären von Mathematik und Physik eindeutig getrennt."

L1925-28-415: "Die System-Existenz ist dadurch gekennzeichnet, daß

die Gebilde. deren Existenz

man behauptet, durch keine Raum-, keine Zeit- und auch keine Existentialbeziehungen

zu konkreten physikalischen Gebilden, sondern nur durch Eigenschaftsbeziehungen

(evtl. im Zusammenhang zu konkreten Bedingungen) definiert

werden.

Die konkrete Existenz weist dagegen immer irgendwelche mehr oder weniger

bestimmte Zeit- und Raum-Bestimmungen auf und kann auch durch irgendwelche

Existentialbeziehungen zu konkreten Gebilden definiert

sein."

L1925-28-428: "Erleichtert wird eine derartige Beschreibung durch eine

vergleichende

Gegenüberstellung der Genesereihen verschiedener Wissenschaften.

Die vergleichende Methode liefert allerdings nicht sogleich

eine vollständige Definition

der gesuchten Existenzart, sondern

bringt nach und nach verschiedene Eigenheiten derselben zur

Feststellung."

_

L1931 Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie.

12 Fundstellen "defin" Lewin 1931.

- L1931-Zusammenfassung-defin

In

der Arbeit gibt es 12 Fundstellen oder Erwähnungen zum Suchtext "defin".

Obwohl Begrifflichkeit eine große Rolle spielt, wird eine Definition

der Definition nicht thematisiert. Aus der Handhabung ergibt sich, dass

für Lewin Definition und defnieren so klar sind, dass sie nicht eigens

erörtert, erklärt, definiert oder begründet werden müssen.

An einigen Beispiele lässt sich ersehen wie es gemacht wird, z.B.

Klasse (L1931-425), Ursache (L1931-450.1). Die meisten Behauptungen werden

nicht belegt.

- Fundstellen

defin" L1931

- L1931-425: "Die Klasse ist bei Aristoteles abstraktiv definiert,

nämlich

als der Inbegriff dessen, was eine Gruppe von Gegenständen an

gemeinsamen Merkmalen besitzt. ... "

- RS-L1931-425: Aristoteles definiert nach Lewin ein Klasse

als all diejenigen Gegenstände, die gemeinsame Merkmale

besitzen. Klassendefinition über gemeinsame Merkmale

wird für Aristoteles implizit erklärt, wobei Lewin an dieser

Stelle offen lässt, wie er selbst darüber denkt.

L1931-426: "Gesetzlich und damit begrifflich faßbar ist für

Aristoteles

das, was ausnahmslos geschieht. Ferner, und das betont er be-

sonders, auch das, was häufig geschieht. Ausgeschlossen

aus dem

Kreise des begrifflich Faßbaren, nut ,,zufällig", ist das

Einmalige,

das Individuuum als solches. In der Tat: ist das Verhalten jedes

Dinges durch sein Wesen (Begriff) bestimmt, und setzt man das

Wesen gleich der abstraktiv definierten

Klasse, also gleich dem

Inbegriff dessen, was einer ganzen Gruppe von Gegenständen

gemeinsam ist, so wird damit das Einzelne als Einzelnes zufällig.

Denn für die Klasse in diesem aristotelischen Sinne enffallen

die

individuellen Unterschiede."

- RS-L1931-426: Die Behauptung, dass das Einzelne

"zufällig" wird, weil es einer Klasse mit gemeinsamen

Merkmalen, die das Einzeln dann auch besitzen muss,

ist nicht erklärt und begründet und daher nicht nachvoll-

ziehbar. Klassendefinition über gemeinsame Merkmale

wie schon oben in L1931-425.

L1931-431: "Das Weltgefiihl eines Giordano Bruno, Kepler

und

Galilei ist bestimmt durch die Vorstellung einer allumfassenden

Einheitlichkeit der physikalischen Welt. Es ist dasselbe Gesetz,

das den Lauf der Gestirne und das Fallen des Steines bestimmt.

Diese ,,Homogenisierung" der physikalischen Welt in Bezug auf

die Geltung der Gesetze nimmt der Einteilung der physikalischen

Gegenstände in feste, abstraktiv definierte

Klassen jene ent-

scheidende Bedeutung, die sie für die aristotelische Physik besaß,

in der die Zugehörigkeit zu einer bestimmten begrifflichen Klasse

auch das physikalische Wesen des Gegenstandes ausdrücken soll."

- RS-L1931-431:Die Behauptung über Bruno, Kepler, Galilei

einer allumfassenden Einheutlichkeit der physikalischen Welt

wird nicht belegt. Die Behauptung über die "Homogenisierung"

wird nicht erklärt, begründet und belegt.

L1931-436.1 "... Dem gegeniiber haben Jennings, Driesch u.

a. betont und

es ist heute wohl anerkannt, daß die physikalisch

definierten

Tropismen Löbs als das wirkliehe Verhalten auch der einfachsten

Tiere nicht zu erklären vermögen. ..."

- RS-L1931-436.1: Die Behauptung wird nicht belegt und

begründet. Physikalisch definiert wird erwähnt, aber nicht

näher erklärt.

L1931-436.2 "... Jennings hat an dessen

Stelle das Prinzip »trial and error« gesetzt. Das individuelle

Gesehehen wird bier also primär als zufällig angesehen

Diese Zufälligkeit hat begrifflieh eine enge

Beziehung zur

darwinistisehen Theorie von der Bedeutung des Zufalls für

die

phylogenetisehe Entwieklung. Beide Male geht man von Gegeben-

heiten aus, die man als in sieh zufällige, rein historisehe Fakten

auffaßt. Charakteristiseh für derartige Theorien ist es,

daß in

ihnen das Gedächtnis (bei Jennings: das individuelle Gedächtnis,

bzw. die Fähigkeit zu lernen; in der Vererbungstheorie: die Ver-

erbung erworbener Eigensehaften) eine besonders wesentliehe Rolle

zu spielen pflegt, und daß das Gedäehtnis im wesentlichen

als

die Fähigkeit definiert wird,

in einem späteren Zeitpunkt die"

gleiehe Aktion zu wiederholen (vgl. S. 444)"

- RS-L1931-436.2: Definiert wird erwähnt.

L1931-437: "Die Theorie Löbs hatte die Umwelt im wesentlichen

physiko-

chemiseh definiert (z. B. als Lichtstrahlen,

chemische Konzentra-

tionen u. ähnl.), also als etwas für alle Gattungen und Individuen

gleichermaßen Verbindliches.

- RS-L1931-437: Physiko-chemisch definiert wird erwähnt.

L1931-439: "Deutlich genug zeigt sich auch jener Zug des aristotelischen

Denkens, der in der abstraktiv definierten

Klasse zugleich das

Wesen der Sache sieht, also das, was das Verhalten des einzelnen

Gegenstandes ,,erklärt". ..."

- RS-L1931-439: Die Behauptung wird nicht belegt, lässt aber

z.B. durch Eisler bestätigen:

"... PLATO sieht in der Definition die Bestimmung des Wesens von Dingen

(Theaet. 200 E; Phaedr. 237 C; Meno 86 D). So auch ARISTOTELES: (Top. VII, 5),

(Anal. post. II 3, 90 b 24). ..."

erklärung der modernen Physik benutzt gerichtete Größen, also

mathematisch ausgedriickt: Vektoren. Die physikalische ,,Kraft",

die als ,,Ursache einer physikalischen Veränderung" definiert wird,

wird als gerichteter, vektorieller Faktor betrachtet. ..."

- RS-L1931-450.1: Es wird eine Definiton der modernen

Physik für die Ursache, eine Kraft, die eine Veränderung

hervorrufen kann, behauptet, aber nicht belegt.

L1931-450.2: "Der entscheidende Unterschied liegt vielmehr

darin, daß

Art und Richtung des physikalischen Vektors in der

aristotelischen Dynamik durch die Natur des in Frage

kommenden Gegenstandes bereits vollkommen

definiert

ist. ..."

- RS-L1931-450.2:

L1931-453: "Dieser, wie mir scheint, entscheidende Umschwung kommt

in

den klassischen Untersuchungen Galileis fiber das Fallgesetz

deutlich genug zum Ausdruck. Schon, dab nicht der schwere

Körper an sich, sondern der Vorgang des ,,freien Falles oder

der Bewegung auf der schiefen Ebene" untersucht wird, be-

deutet die Benutzung yon Begriffen, die überhaupt nur durch die

Bezugnahme auf bestimmt geartete Situationen definiert

werden

k6nnen (nämlich durch das Vorbandensein einer schiefen Ebene

von bestimmter Steilheit oder einer hindernislosen Erstrecktheit

eines Fallraumes in der Vertikalen). ... "

- RS-L1931-453:

L1931-461: "Allerdings wird diese Begriffsbildung damit auch unfähig,

das Geschehen des einzelnen Falles, also nicht das Verhalten

eines abstraktiv definierten Durchschnittskindes,

sondern etwa das

Verhalten eines ganz bestimmten Kindes in einem bestimmten

Moment zu erklären."

- RS-L1931-461:

zögernd, eine Begtiffsbildung an, die die Bestimmung der Anlage

nicht dadurch vorzunehmen versucht, daß sie alle Umwelteinflüsse

möglichst ausschaltet, sondern dadurch, daß sie in den Begriff der

Anlage die notwendige Beziehung zu einem Inbegriff konkret zu

definierender Umfelder selbst aufnimmt. ..."

- RS-L1931-464:

Ende der 12 Fundstellen "defin"

in Lewin 1931

L1934 Lewin, Kurt (1934) Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemeine Hodologische Raum. Psychologische Forschung volume 19, 249–299 (1934)

- L1934-Def-

Zusammenfassung-Lewin-Richtungsbegriff In

der Arbeit gib es 31 Fundstellen "defin". Definition oder definieren

wird nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung Fußnote

oder Literaturhinweis. Anscheinend hält Lewin Definition für

einen allgemeinenverständlichen und nicht näher erläuterungs-

oder begründungspflichten Begriff. Anmerkung

zum Richtungsbegriff.

- Anmerkung-Richtungsbegriff:

Richtung hat 356 Treffer (369 mit Titel- und Kopfzeilenüberschriften).

Trotz lang und breiter Ausführungen gelangt Lewin am Schluss zwar

zu einer

Definition (fett hervorgehoben RS),

die aber mehr verdunkelt als klärt und erhellt. Er beginnt S. 249:

- "Die folgenden Ausführungen sind ein Teil einer umfassenderen

Arbeit über die Grundbegriffe tier topologischen und der Vektorpsycho-

logie. Sie soll jene Begriffe systematiseh darstellen, die sich in unseren

experimentellen Arbeiten zur Dynamik der Person und der psychischen

Umwelt bewährt haben. Ein Hauptziel dieser Arbeitsweise und Be-

griffsbildung ist es, an Stelle vager Bezeichnungen wirkliche Begriffe

für die Darstellung von Person und Umwelt zu entwickeln. Diese Be-

griffe müssen streng sein, so daß sie als Konstruktionselemente in die

psychischen Gesetze und in logisch saubere Ableitungszusammenhänge

eingehen können, und sie mfissen zugleich fähig sein, die psychologischen

Sachverhalte hinreichend adäquat wiederzugeben.

Das folgende Kapitel bildet den 1. Abschnitt der Vektorpsyehologie.

Es behandelt die für alle psychologische Dynamik grundlegende Frage,

was man unter Richtung im psychischen Felde zu verstehen hat. Mathe-

matisch sind die Vektorprobleme spezieller als die topologischen, die

die Fragen des ,,Zusammenhangs" in Person und Umwelt behandeln.

Es ist daher kaum vermeidlich, hin und wieder auf diese vorausliegenden

topologischen Probleme Bezug zu nehmen, ohne daß, wie ich hoffe,

das Verständnis dadurch gestört wird.

Ich bin mir klar darüber, dail der Psychologe nicht gewohnt

ist, sich in solcher Ausführlichkeit und Strenge über die von ihm be-

nutzten Begriffe Rechenschaft zu geben, und gewiß ist gerade die Frage

der Richtung außerordentlich schwierig und erfordert ein nicht geringes

Mall an Konzentration und bereitwilliger Mitarbeit. Hat man es doch

mit einem Fragenkomplex zu tun, der in das Zentrum der psychologi-

schen Begriffsbildung führt, der iiberdies in engster Beziehung zur

jüngsten Entwicklung der Raum- und Zeitprobleme in der Physik

steht und, wie ich glaube, much für die Soziologie in naher Zukunft

von großer Bedeutung sein wird."

- S.298: "

Zusammenfassung.

Der Lebensraum einschließlich der Person ist ein ,,strukturierter"

Raum; aber er ist nicht ,,durchstrukturiert", d. h. nicht ins Unendliche

strukturierbar. Der Grad seiner Strukturiertheit in Unterganze wechselt,

ist aber jeweils bestimmt. Damit ist auch fiir alle Feststellungen über

Lage und Richtung im Lebensraum eine Genauigkeitsgrenze gesetzt,

die von dem objektiv vorliegenden Differenziertheitsgrad des Feldes

in Unterganze abhängt und fast immer schon im Makroskopischen liegt.

Die Feststellung der Gebietsganzheiten und ihrer topologischen Be-

ziehungen ist daher eine unumgängliche Voraussetzung fiir eine adiäquate

Darstellung der Dynamik sowohl der Person wie des Umfeldes in allen

Teilen der Psychologie.

Richtungen im psychischen Felde lassen sich durch das Begriffs-

gefüge des hodologischen Raumes bestimmen. Im speziellen (durch-

strukturierten) Raum wird die Richtung definiert als das Anfangs-

differential des ausgezeichneten Weges von einem Ausgangs- zu einem

Endpunkt; im allgemeinen (strukturierten) hodologisehen Raum als der

Anfangsschritt des ausgezeichneten Weges von einem Gebiet zu einem

anderen. Es ergeben sich bestimmte Folgerungen für den Begriff der

Richtungsgleichheit im selben wie in verschiedenen Punkten (bzw.

Gebieten), die in entscheidender Weise yore Euklidischen und Rieman-

sehen Raume abweichen. Insbesondere zeigen die ,,Gebiete gleicher

Richtung" eharakteristische und zugleich mit den dynamischen Eigen-

ttimlichkeiten des psychischen Feldes sehr gut iibereinstimmende Eigen-

heiten. Es ist mSglich, Gegenriehtungen festzulegen und unter Um-

st~nden WinkelgrSl6en zu vergleichen. Ferner lassen sieh Zentral/elder

bestimmen, die ffir die Behandlung der Kraftprobleme besonders wiehtig

sind. Die Richtung im hodologischen Raume hängt in fnndamentaler

Weise von den dynamischen Eigenschaften des Feldes und von seiner

Gliederung in dynamische Ganzheiten ab.

Der hodologische Raum zeigt in besonders hohem Grade eine Rela-

tivität der Bestimmung. Abgesehen von jener Relativitiät, die durch die

Bezugnahme auf den Lebensraum eines bestimmten Individuums und [>299]

auf ein bestimmtes Zeitmoment gegeben ist, besteht eine mehrfache

begriffliche Relativität infolge der Gebundenheit der Richtung 1. an die

Lokomotionsart, die den ausgezeichneten Weg bestimmt; 2. an bestimmte

Wegganzheiten; 3. an den Grad der Selbständigkeit der Teile des ausge-

zeichneten Weges. 4. Existenz und Verlauf des ausgezeichneten Weges

(fiir körperliche, quasisoziale oder quasibegriffliche Lokomotionen) im

psychischen Felde hängen von dem Zustand uud der Struktur des

Lebensraumes und der Person als Gesamtfeld ab. Auch die Richtung

zwischen zwei Punkten ist daher eine Funktion des Gesamtfeldes. Es

können gleichzeitig mehrere Richtungen von einem Punkte zu einem

anderen bestehen.

Da im hodologischen Raume ein ,,Dreiecksaxiom" gilt, läßt er sich

auch fiir Abstandsvergleiche zwischen verschiedenen Punkten verwenden.

Fiir den Abstand gilt die gleiche Relativität und Abhängigkeit von den

dynamischen und strukturellen Eigenheiten des Gesamtfeldes wie fiir

die Richtungsbestimmung.

Das Begriffsgeffige des allgemeinen hodologischen Raumes gestattet

es, die ,,geometrischen" Verhältnisse für die psychologische Dynamik

darzustellen, under dürfte die gleiche Funktion fiir die Soziologie

erfüllen.

(Eingegangen am 21. Juni 1934.)

L1936 Lewin, Kurt (1936) Principles of topological psychology. New York 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen psychologie. Bern 1969.

- L1936-Def-Zusammenfassung-Lewin-1936-Def

- L1936-112-ZUORDNUNGSDEFINITIONEN

- L1936-113-Lokomotion

- L1936-112-Bereich-Lebensraum

- L1936-134-Grenze

- L1936-136-Grenzzone

- L1936-139-Barriere

- L1936-141 Kommunikationsgrad

- L1936-170: Flüssigere Situation

- L1936-172: Elastizität

- L1936-177-Teile eines zusammenhängenden Bereiches

ZL1936-Def.1 "defin" wird 69x gefunden, davon 4 im Inhaltsverzeichnis, 5x im Glossar als Zuordnungsdefinition unter Darstellung, 3x im Sachregister. Damit hat Lewin 57 Möglichkeiten, Definition zu definieren. Sachregister: Definition, genetische 33 (operationale 28, 219 umkehrbare 220, Zuordnungs- 112 ff., 177 ff., 220

ZL1936-Def.2 In der topologischen Psychologie finden sich 10 explizit ausgewiesene Definitionen Lewins. Sie wurden hier alle erfasst und dokumentiert, so dass sich an diesen 10 Beispielen die Definitionshandhabung Lewins erkennen und analysieren lässt. Es fehlen Anwendungen und Beispiele für die Psychologie. Mehrfach fragte ich mich, was denn die Definition für Psychologie heißen soll (L1936-134-Grenze; L1936-139-Barriere; L1936-170-Flüssigere Situation; L1936-177-Teile eines zusammenhängenden' Bereiches). Manchmal scheint Lewin Definition mit Forderung an eine Definition zu verwechseln (L1936-112). Viele Begriffsbasen bleiben offen, repräsentieren Begriffscontainer und unerklärte Begriffsverschiebebahnhöfe. Die Definitionen Lewins zeigen, dass er kein angemessenes Problembewusstsein zu den Definitionsfragen mitbringt.

ZL1936-Def.3 Die Grenzen zwischen Mathematik, Physik und Psychologie verschwimmen bei Lewin meist und er zeigt nicht klar, wie die psychologische Anwendung aus den mathematischen oder physikalischen Begriffen hervorgeht. Das merkt man sehr deutlich bei seinen 10 expliziten Definitionen. Eine Erklärung Lewins, worin der Nutzen der mathematische Topologie für die Psychologie besteht, habe ich nicht gefunden

ZL1936-Def.4 Unklare Bestimmung und Unterschied zwischen Definition und Zuordnungsdefinition

L1936-Glossar-218: "Darstellung: Begriffliche Abbildung (im mathematischen Sinne) von Tatsachen. Wissenschaftliche Darstellung setzt voraus, (1) Begriffe, die logisch strenge Ableitungen gestatten, und (2) Zuordnungsdefinitionen zwischen Begriffen und beobachtbaren Daten."

L1936-220 Glossar: "Zuordnungsdefinition: Bestimmte beobachtbare Tatsachen werden zu bestimmten mathematischen Begriffen in Beziehung gesetzt. Eine Zuordnungsdefinition sollte eindeutig und nach Möglichkeit auch umkehrbar sein."

L1936-Fazit-Def: In den Grundzügen zur topologischen Psychologie konnte ich keine Definitionslehre und Definition der Definition finden. "defin" wird zwar 57x gefunden, aber nicht näher erläutert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Funote oder Literaturhinweis. Die 10 explitzit gegebenen Definition überzeugen nicht. Eine Erklärung Lewins, worin der Nutzen der mathematische Topologie für die Psychologie besteht, habe ich nicht gefunden.

Ende der Zusammenfassung L1936

69 Fundstellen "defin" in L1936

L1936 Definitionen Lewins

Zusammenfassung-10-explizite-Definitionen-Lewins-1936

In

der topologischen Psychologie finden sich 10 explizit ausgewiesene Definitionen

Lewins. Sie wurden hier alle erfasst und dokumentiert, so dass sich an

diesen 10 Beispielen die Definitionshandhabung Lewins erkennen und analysieren

lässt. Es fehlen Anwendungen und Beispiele für die Psychologie.

Mehrfach fragte ich mich, was denn die Definition für Psychologie

heißen soll (L1936-134-Grenze; L1936-139-Barriere; L1936-170-Flüssigere

Situation; L1936-177-Teile eines zusammenhängenden' Bereiches). Manchmal

scheint Lewin Definition mit Forderung an eine Definition zu verwechseln

(L1936-112). Viele Begriffsbasen bleiben offen, repräsentieren

Begriffscontainer

und unerklärte Begriffsverschiebebahnhöfe.

Die Definitionen Lewins zeigen, dass er kein angemessenes Problembewusstsein

zu den Definitionsfragen mitbringt.

L1936-112-ZUORDNUNGSDEFINITIONEN

Zuordnungsdefinitonen sollten so vorgenommen werden, daß sie ohne

Ausnahme gelten und ganz eindeutig sind. Soweit wie möglich versuchen

wir, umkehrbare Zuordnungen zu verwenden."

- RS-L1936-112-ZUORDNUNGSDEFINITIONEN. (1) Beispiel

fehlt. (2) Was eine Definition von einer Zuordnungsdefinition unter-

scheidet, erklärt Lewin nicht.

L1936-113-Lokomotion

"Psychische Lokomotion. — Definition: Der Weg ist mathematisch jeder

psychischen Lokomotion zuzuordnen."

- RS-L1936-113-Lokomotion: Unverständlich. Was sollen denn

"psychische Lokomotionen" sein? Wortwahl: Lokomotion statt

schlicht und deutsch Bewegung.

L1936-112-Bereich-Lebensraum

Der Psychische Bereich. — Definition: Jedem Teilgebiet des Lebensraumes

ist ein Bereich zuzuordnen.

Folglich muß als Bereich dargestellt werden (1) alles, worin ein Gebilde

des Lebensraumes, zum Beispiel eine Person, seinen Platz fmdet; worin es

sich bewegt; wodurch es Lokomotionen ausführt; (2) alles, worin gleichzeitig

verschiedene Positionen oder Teilgebiete unterschieden werden können.

oder was Teilgebiet eines umfassenderen Ganzen darstellt.

Diese Definition schließt ein, daß die Person selbst als Bereich im Lebensraum

dargestellt werden muß, und daß weiterhin der Lebensraum als

Ganzes ein Bereich ist.

Die Umkehrung der Defmition des psychischen Bereiches gilt ebenfalls:

Alles, was bei der Darstellung einer Situation als Gebiet in Erscheinung tritt,

muß Teil des Lebensraumes sein."

- RS-L1936-112-Bereich-Lebensraum: (1) Obwohl "Der Psychische Bereich"

vorangestellt wird, definiert ihn Lewin nicht. (2) "Jedem Teilgebiet des Lebens-

raumes ist ein Bereich zuzuordnen" ist keine Definition, sondern eine

Forderung. Begriffbasis/Definiens (2): Teilgebiet, Lebensraum, Bereich.

L1936-134-Grenze

"DEFINITION UND BESTIMMUNG PSYCHISCHER GRENZEN

Verwendet man die mathematische Definition einer Grenze, so kann folgende Definition gegeben werden:

Definition: Wir bezeichnen jene Punkte eines Gebietes als Grenze eines psychischen Bereiches, für die es keine Umgebung gibt, die vollständig innerhalb des Bereiches liegt"

- RS-L1936-134-Grenzer: Was heißt denn das psychologisch?

L1936-136-Grenzzone

"Definition: Wir nennen denjenigen Bereich (GZ) zwischen zwei Gebieten

(m und n) eine Grenzzone, der zu m und n fremd ist und beim Übergang

von einem Gebiet zum anderen von einer Lokomotion durchquert werden

muß (m • GZ=o; n • GZ =o; m+n+ GZ ist ein zusammenhängendes Gebiet).

- RS-L1936-136-Grenzzone: Was heißt denn das psychologisch?

L1936-139-Barriere

"Definition: Grenzen (Grenzzonen), die psychologischer Lokomotion Widerstand

leisten, nennen wir „Barrieren". Entsprechend dem Grad ihres

Widerstandes sprechen wir von Barrieren verschiedener Stärke.

Wir verwenden auch weiterhin den Begriff der Grenze in einem rein topologischen

Sinne. Der Ausdruck „psychisch reale" Grenze enthält deshalb nicht bestimmte dynamische

Eigenschaften."

- RS-L1936-139-Barriere: Was heißt denn das psychologisch? Zur

Begriffsbasis

gehört "Widerstand", ein Begriffscontainer und unerklärter Begriffsverschiebebahnhof.

L1936-141-Kommunikationsgrad

Definition: Unter Kommunikationsgrad eines Bereiches a mit einem

Bereich b verstehen wir das Ausmaß des Einflusses des Zustandes von

a auf b."

- RS-L1936--141 Kommunikationsgrad: Zur Begriffsbasis gehört

"Einfluss", ein Begriffscontainer und unerklärter Begriffsverschiebebahnhof.

L1936-170-Flüssigere Situation

"Definition: Eine Situation ist umso flüssiger, je kleiner die Kräfte sind,

die notwendig sind, um bei sonst gleichen anderen Bedingungen einen bestimmten

Wandel in der Situation hervorzurufen."

- RS-L1936-170: Flüssigere Situation: Was heißt denn das psychologisch?

Zur

Begriffsbasis gehören "Kräfte, bestimmer Wandel, in der Situation", also mehrere

Begriffscontainer und unerklärte Begriffsverschiebebahnhöfe.

L1936-172-Elastizität

"Definition: Unter Elastizität verstehen wir die Tendenz eines geänderten

Bereiches, zu seinem ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Es ist unverkennbar,

daß der Elastizitätsgrad bei Bereichen von gleicher Flüssigkeit verschieden sein kann."

- RS-L1936-Elastizität: "Unverkennbar"? Diese Behauptung hätte

geziegt bzw.

wenigstens begründet werden müssen. Zur Begriffsbasis gehören "Tendenz,

geänderter Bereich, unverkennbar", also mehrere Begriffscontainer und

unerklärte Begriffsverschiebebahnhöfe.

L1936-177-Teile eines zusammenhängenden' Bereiches

"Definition: a und b sind Teile eines zusammenhängenden Bereiches

(Einwirkungsbereiches), wenn ein Zustandswandel von a einen Zustandswandel

von b herbeiführt."

- RS-L1936-177-Teile eines zusammenhängenden Bereiches: Was heißt

denn das psychologisch? Zur Begriffsbasis gehören "zusammenhängend,

Einwirkungsbereich, Zustandswandel", also mehrere Begriffscontainer und

unerklärte Begriffsverschiebebahnhöfe.

Weitere Quellen Begriff und Definition:

Wissenschaftstheorie I.

Definition nicht im Sachregister.

Begriff 237

- , genetischer 24

, konditional-genetischer 241

, wertartiger 239

- , aristotelische 234-235, 238-239, 252-253, 256, 258-261, 268-271,

277

, galileische 234-235,253,262,264, 269,271

, historische 240,242

, klassifika torische 249

, konditional-genetische 241,275

, mathematische 353

Wissenschaftstheorie II

Definition, genetische 265,275,295, 311, 418

- , reine 294

- , äquivoker 431

, biologischer 297, 299

- , der physikalischen Rastlosigkeit 90

, der Genidentitätsreihe 87

, genetischer 111

, mathematischer 437

, physikalischer 297

Begriffsbildung 344, 420, 444, 446

- , beschreibende 467

, biologische m, 130, 213, 272

, entwicklungsgeschichtliche 50

, genetische 351,352,353,355,357, 358

, konditional-genetische 352, 357, 364, 412,430, 446, 458

, konditionale 352, 353, 355, 357

, Ökologische 130

, organismische 50, 260

, phänomenologische 353

, physikalische 434

- , konditional-genetisches 428, 429

_

Checkliste definieren

Checkliste-Beweisen

Methodik-Beweissuche in der Psychologie

Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.

Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]

Beweissuchwortkürzel.

Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.

Literatur (Auswahl)

Links(Auswahl: beachte)

ChatGPT:

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

_

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Standort: Definitionslehre, Definition und definieren bei Lewin.

*

Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit *Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * »«

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Definitionslehre, Definition und definieren bei Lewin. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/Lewin.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert:

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

23.11.2024 Zusammenfassung Topologische Psychologie korrigiert.

07.10.2023 Ergänzungen.

06.10.2023 angelegt und eingestellt nachdem die Entscheidungs für ein eigenes Definitions-Register-Psychologie fiel.