Zusammenfassung Abstract Summary - Plausibility, die Unvollendete.

Reschers fundamental anmutendes, aber im Wesentlichen unvollendetes Werk zur Plausibilität im Zusammenhang mit seiner Epistemologie und der Theorie der Vermutungen wurde in Deutschland bis 2020 komplett verschlafen. Zwar stimmt Kochs (1992) Analyse zum Plausibilitätsbegriff im Großen und Ganzen, selbst wenn Reschers Werk in seinem Literaturverzeichnis nicht erwähnt wird, woraus ich plausibel ;-) schließe, er hat es nicht gekannt. Inzwischen geht Schmidt-Scheele (2020) auf Rescher ein. Obwohl die deutsche Wikipedia einen sehr großen Eintrag zu Rescher bringt, wird seine Plausibilitätstheorie (Abruf 07.10.2021) noch nicht einmal erwähnt. Das hat seinen Grund plausiblerweise darin, dass auch die englische Wikipediaseite das Werk im Literaturverzeichnis nicht aufführt - von der die deutsche Wikipedia-Seite sehr wahrscheinlich plagiiert wurde - wie so vieles in Wikipedia. Eine extreme Fehlleistung, Absicht oder bewusste Manipulation?

Reschers Verdienst ist es zwar, große philosophische

und wissenschaftstheoretische Themen wie eben Plausibilitäts- und

Vermutungsanalyse in ihrer ganzen Realitätsfülle, mit sehr unterschiedlichen

Entwicklungsniveaus, unvollständigen Datenbasen und Widersprüchlichkeiten

angegangen und nach Lösungen für die ganze Realität gesucht

zu haben. Aber sein Plausibilitätswerk ist im Wesentlichen unvollendet

geblieben. Eine Plausibilitätsfunktion ist uns Rescher ebenso schuldig

geblieben wie eine Plausibilitätsdefinition. Obwohl es in seinem 119

Seiten Hauptwerk von 1976 (ohne Bibliographie und Register) 961

Fundstellen zum Suchtext "plausib" gibt, im Durchschnitt also 8 auf einer

Seite, findet sich keine Definition. Auch nicht bei den 22 Fundstellen

zum Suchtext "defin". Das hat mich verblüfft, irritiert und auch ein

bißchen geärgert. Rescher formuliert zwar Kriterien, aber paradoxerweise

ohne eine Plausibilitätsdefinition, obwohl er ununterbrochen von Plausibilität

oder plausibel spricht, ohne jemals genauer zu sagen was er darunter zu

verstehen gedenkt. Mit wohlverstandener Wissenschaftspraxis hat das wenig

zu tun. Rescher erklärt hierzu (p. 111f grob übersetzt):

- "Es gibt keine einzelne, monolithische Plausibilitätsgrundlage

— die Situation ist kontextabhängige Pluralität. Keine allgemeingültigen

logischen Überlegungen, sondern situationsspezifische, außerlogische

(materielle) Prinzipien regieren den Prozess der Plausibilitätsbewertung.

Wie wir gesehen haben, sind ganz unterschiedliche Faktoren in unterschiedlichen

Kontexten bei der Arbeit: Zeugenzuverlässigkeit in der Informationsverarbeitung,

Einheitlichkeit und Systematik in induktiver Inferenz, Gesetzmäßigkeit

im hypothetischen Denken usw. Die Zuordnung von Plausibilitäten also

[>112] beruht auf der Anwendung bestimmter Bewertungskriterien, die sind

auf die unter den jeweiligen Merkmale der herrschenden Bedingungen abgestimmt

und Umstände verschiedener Kontexte."

Grundlage jeder Plausibilitätsbeurteilung sind nach Rescher

Daten

und ihre Quellen, sowie allgemeine wissenschaftliche

Kriterien wie z.B. RK01 Einfachheit, RK02 Einheitlichkeit,

RK03 Spezifität, RK04 Definiertheit, RK05 Determination, RK06 "Natürlichkeit",

RK07 Eindeutigkeit, RK08 Erklärungsmacht, RK09 Reliabilität,

RK10 Validität, RK11 Konsistenz, womit Rescher einen gigantischen

Begriffsverschiebebahnhof

eröffnet. Denn die Kriterien sind kaum klarer als der Plausibilitätsbegriff,

wobei Rescher gar keinen hat. Die Datenlage ist in aller Regel nicht eindeutig,

sondern mehr oder minder widersprüchlich und unklar. Reschers Paradigma

ist nun, wie man aus einer solchen Datenlage die plausibelste unter besonderer

Berücksichtigung der Quellengüte herausfindet. Nachdem Rescher

uns nicht verrät, war er unter Plausibilität versteht, hat er

dafür keine Lösung, daher bleibt sein Werk wesentlich unvollendet.

Zusammenfassung-2003 Plausibility and Presumption: Eine Definition von plausibel / Plausibilität erfolgt auch in Plausibility and Presumption (2003) nicht. Am nächsten kommt die Bestimmung Plausibilität als eine vermutlich wahre Behauptung ( p. 82: "What is at issue with the guided endorsement of a claim p as plausible is simply the contention that “p is presumably true.”"), womit das Definitionproblem aber nur auf "vermutlich" und "wahr" verschoben wird - wie so oft in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Und es folgt p. 82: "Plausibilitäten sind also eine Sache, feststehende Wahrheiten eine andere. Wir "akzeptieren" plausible Aussagen nur vorläufig und provisorisch, sofern sie sich in unseren Überlegungen als unproblematisch erweisen." Es sieht aber auch 2003 nicht viel besser als 1976 aus, p. 82: "Was die Beweisführung anbelangt, so wartet die Plausibilität auf weitere Entwicklungen."

Auswertung-1976 einzelner

Textpassagen in "Plausible Reasoning"

Inhaltsverzeichnis-1976 Plausible Reasoning PDF

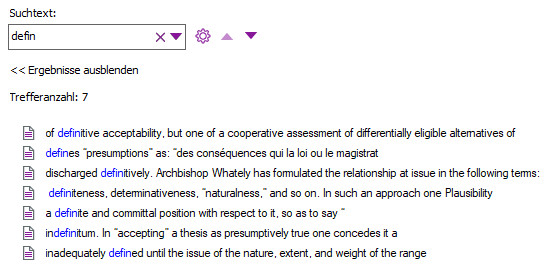

nach dem Suchwort "defin-1976".

nach dem Suchwort "plausib-1976".

| Zusammenfassung-defin-1976

Ergebnisse der 22 Fundstellen in Plausible Reasoning (1976)

Eine Definition von Plausibilität wird in den 22 Fundstellen "defin" nicht gegeben. Der Plausibilitätsbegriff wird vorausgesetzt. Nicht sehr plausibel ;-) für einen Philosophen, Logiker und Wissenschaftstheoretiker vom Format Reschers. Es werden aber eine Reihe von Kriterien, auch Validierungsprinzipien nach Rescher, genannt. Eine Gesamtbewertung sollte aber auch die Auswertung der Fundstellen "plausib" berücksichtigen. Suchen nach "defin" führte zu 22 Fundstellen, wobei besondere die

Fundstellen interessant sind, in den auch "plausib" vorkommt, in der Hoffnung

eine Definition für Plausibilität zu finden. Die 22 Fundstellen

zum Suchwort "defin" wurden erfasst, die Textstellen dokumentiert und interpretiert.

Folgende Ergebnisse sind festzustellen:

|

p.2 Probabilities, after all, are only defined

relative to a mutually consistent date-base — probabilities cannot be conditionalized

relative to self-contradictory theses.

Kommentar: Hier geht es um Wahrscheinlichkeit, nicht

um Plausibilität.

p.10 To class a proposition as a datum is to take a definite

and committal position with respect to it, so as to say "I am prepared

to recognize it as true in so far as such acknowledgement is consonant

with analogous — and possibly conflicting — commitments elsewhere."

Kommentar: Hier geht es um ein definites Datum.

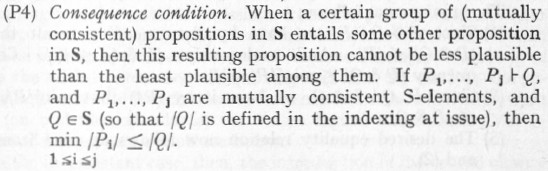

p.15

Kommentar: Grob übersetzt: Folgebedingung. Wenn eine bestimmte Gruppe von (gegenseitig konsistenten) Sätzen in S einen anderen Satz in S beinhaltet, dann kann dieser resultierende Satz nicht weniger plausibel sein als die am wenigsten plausiblen unter ihnen.

p.23 2. Plausibility Status From a Multigrade Family of "Axiomatic"

Contentions Suppose a certain group of axiomatically stipulated theses

to be such

as to stand upon different footings of epistemic firmness or solidity.

For example, some are virtually of the status of definitions,

others are solidly established principles, and still others are of the

status of hypotheses or conjectures. A grading scheme such as the following

may now be supposed:

- 4/4 = 1.0: definitions, quasi-analytic

theses

3/4 = .75: fundamental principles, near-uncontestable theses

2/4 = .5: well-supported theses

1/4 = .25: hypotheses, conjectures, "theories"

p.25 Further instances of such warranting principles

are the standard inductive desiderata : simplicity, uniformity, specificity,

definiteness,

determinativeness, "naturalness," etc.

Kommentar: Grob übersetzt: "Weitere Beispiele

für solche Gewährleistungsprinzipien sind die üblichen induktiven

Desiderate: Einfachheit, Einheitlichkeit, Spezifität, Definiertheit,

Determination, "Natürlichkeit" usw ". D.h. es geht um Kriterien, genauer

nur um die Bezeichnung von Kriterien, die vermutlich für die Plausibilität

einer Rolle spielen.

p.26 Clearly one should invoke the principle

of definiteness (prominence or outstandingness)

here: the more definitely the spot x is determined, the higher the plausibility

of the contention "x is the appropriate meeting spot."

Kommentar: Grob übersetzt: "Hier sollte man

sich eindeutig auf das Bestimmtheitsprinzip (Prominenz oder Herausragung)

berufen: Je eindeutiger der Punkt x bestimmt ist, desto höher die

Plausibilität der Behauptung "x ist der geeignete Treffer". " Hier

wird als weiteres Kriterium Eindeutigkeit eingebracht.

p.27 These examples may serve to illustrate

how various validating principles of the indicated sort (simplicity, definiteness,

etc.) can serve in lieu of orthodox "sources" to provide a basis for the

plausibilityevaluation of theses.

Kommentar: Grob übersetzt: "Diese Beispiele

mögen veranschaulichen, wie verschiedene Validierungsprinzipien der

angegebenen Art (Einfachheit, Bestimmtheit usw.) als Grundlage für

die Plausibilitätsbewertung von Thesen anstelle orthodoxer Quellen

dienen können." Im Grunde werden wie oben p. 25 und p. 26 die Begriffsklärungsprobleme

verschoben.

p.32 With plausibility, on the other hand, we know

something very definite about the relationship

of the status of the conclusion to that of the premisses: in the case of

a valid inference from consistent premisses, the conclusion cannot have

a plausibility-status inferior to that of the weakest premiss.'

Kommentar: Grob übersetzt: "Bei der Plausibilität

wissen wir dagegen etwas ganz Bestimmtes über das Verhältnis

des Status der Konklusion zu dem der Prämissen: im Falle einer

gültigen Schlussfolgerung aus konsistenten Prämissen kann die

Konklusion keinen geringeren Plausibilitätsstatus haben als die schwächste

Prämisse." Das ist auch wieder Meta und klärt nicht, was unter

Plausibilität zu verstehen ist und wie man zu einem Plausibilitätsurteil

gelangt. Auch der Begriff "schwache Prämisse" bleibt offen.

p.35 probability is hamstrung in the face of conflict or inconsistency: one cannot proceed probabilistically from a starting point of incompatible givens. There is no way of determining probabilities relative to a self-inconsistent basis. This lies in the very nature of conditional probabilities. For these are governed by the basis definition:

pr(P/Q) = Pr (P & Q / Pr(Q)

If Q is inconsistent, then pr(Q) = 0. And dividing by zero is one of

the unforgivable faux pas of mathematics. All such conditional probabilities

are thus undefined.

Kommentar: Hier geht es um Wahrscheinlichkeit.

p.49a These alternatives define

the range of alternative choices - choices whose relative plausibility

will now call for closer examination.

Kommentar: Grob übersetzt: "Diese Alternativen

definieren den Bereich alternativer Wahlmöglichkeiten – Wahlmöglichkeiten,

deren relative Plausibilität nun genauer untersucht werden muss."

Hier wird relative Plausibilität eingeführt und eine Untersuchung

eben dieser angekündigt.

p.49b The preceding approach is in fact perfectly

general. Given a datumset S of individually plausible but collectively

inconsistent theses, we must seek to restore consistency into the situation.

There cannot be a unique outcome here - there will always be alternatives

for reducing the issue to mutually consistent proportions. Once this range

of consistent alternatives becomes defined,

we wish to exploit plausibilityconsiderations in making the necessary choice-decisions.

Providing such guidance for restoring consistency is, after all, the very

reason for being of plausibility theory.

Kommentar: Grob übersetzt: "Der obige

Ansatz ist in der Tat vollkommen allgemein. Bei einem Datensatz S von individuell

plausiblen, aber kollektiv inkonsistenten Thesen müssen wir versuchen,

die Konsistenz herzustellen. Hier kann es kein eindeutiges Ergebnis geben

- es wird immer Alternativen geben, um das Problem auf ein für beide

Seiten stimmiges Maß zu reduzieren. Sobald dieser Bereich von kohärenten

Alternativen definiert ist, wollen wir Plausibilitätsüberlegungen

nutzen, um die notwendigen Auswahlentscheidungen zu treffen. Die Bereitstellung

einer solchen Anleitung zur Wiederherstellung der Konsistenz ist schließlich

die eigentliche Daseinsberechtigung der Plausibilitätstheorie."

Hier wird schon vorausgesetzt, dass die Plausibilität

einzelner Thesen bekannt oder bestimmbar ist.

p.53 Note that if certain theses follow from all the m.c.s. (i.e.,

represent what we shall term "inevitable consequences of S" that follow

no matter how we twist and turn to restore consistency), then these theses

will, of course, have to contain all of the p-consequences in the sense

of the above definition.

Kommentar: Hier geht es um die Wiederherstellung

der Konsistenz.

p.66 The former is presumably the more plausible. The shift from

the comparatively weaker premiss D-or-E-or-F of the more definite

D-or-E will tend to enhance the credibility of D.

Kommentar: Hier geht es um die Erweiterung der Vertrauenswürdigkeit.

p.84 Obviously something different [from a truth-functional connection]

is intended, and the problem is to define the

circumstances under which a given counterfactual holds while the opposing

counterfactual consequent fails to hold.'

Kommentar: Hier geht es um die Definition

von Umständen.

p.92 However, if more specific preferential information were available,

one could proceed to move beyond this result in definiteness.

Kommentar: Spezifischere Vorinformationen könnten

die Bestimmheit der Resultate fördern.

p.100 Note first of all that the data authorize no definite

answer to the question of the problematic letter. No deductive conclusion

can be drawn from them here.

Kommentar: Die Daten sind für eine bestimmte

Antwort nicht geeignet.

p.107f (For example, when judging between

hypotheses some of which explain a [>108] great deal more of the observed

evidence than others, one would — other things being equal — definitely

incline to consider the former as significantly more plausible than the

latter.)

Kommentar: Grob übersetzt: "(Wenn man

zum Beispiel zwischen Hypothesen urteilt, von denen einige [>108] viel

mehr der beobachteten Beweise erklären als andere, würde man

- bei sonst gleichen Bedingungen - definitiv dazu neigen, erstere als wesentlich

plausibler zu betrachten als letztere.)

Hier wird das Kriterium Erklärungsmacht eingeführt.

Je mehr erklärt werden kann, desto plausibler.

| Zusammenfassung-plausib-1976

Ergebnisse der 961 Fundstellen in Plausible Reasoning (1976)

Plausibilitätsbegriff

"A "p-set" (as we shall call it) is a set of plausible propositions, of propositions that have been vouched for by sources of some degree of positive reliability, however slight."An dieser Stelle muss geklärt sein, weil vorausgesetzt, was eine "plausible proposition" ist, sonst bleibt man bereits an dieser Stelle hängen und kommt nicht weiter. Dass gilt nicht minder für das Kriterium "gewisser Grad an Zuverlässigkeit". Die Grundidee ist, es gibt Aussagen, Quellen und Kriterien für Aussagen und Quellen, worunter Rescher folgende anführt: p.6 "1. Quellen und ihre Zuverlässigkeit

(2) entpersonalisierte historische Quellen ("mündliche Überlieferung", "Gerücht", "Zeitungskonten", "Allgemeinwissen" usw.) (3) unsere eigenen verschiedenen Beobachtungsdatenquellen (insbesondere Sinneswahrnehmung und Gedächtnis) (4) geeignete intellektuelle Ressourcen (wie "Vermutung", "angemessen", "Schlußfolgerung"2, "Annahme" [oder "Postulierung"] oder sogar bloße "Hypothesen") (5) sogar – wie wir sehen werden – bestimmte anspruchsautorisierende Prinzipien (wie Einfachheit oder Einheitlichkeit). Fußnoten (erste Ziffer Seitenzahl): 6-1 Streng genommen sollte dies „angebliche Informationen“ lauten, da Fehlinformationen auch in Frage kommen. 6-2 Darunter verstehen wir hier die zu diskutierende quasi-technische Instrumentalität im Abschn. 7 unten. 6-3 Dieser autoritätsorientierte Ansatz der plausibilistischen Inferenz war tatsächlich vorgesehen am Ursprung des Themas in Aristoteles' Topica. Er hat als Grundlage für die Plausibilität die Redlichkeit der Quellen genommen: die Meinungen "von allen oder den" Mehrheit oder die Experten oder die besten und angesehensten unter ihnen." Aber sein Ansatz war breit gefächert und umfasste nicht nur die Meinungen der Behörden als solche, sondern auch die Erkenntnisprinzipien, auf denen sie im Allgemeinen beruhen (wie Induktion [epagoge]). Kriterien für plausible Aussagen Die Fundstelle ("defin") p.25 formuliert Merkmale, die als Kriterien, - in p.27 spricht er auch von Validierungsprinzipien - für Plausibilität im Sinne Reschers interpretiert werden können (RKzz Bezeichnungen von RS):

|

Auswertung-2003 Plausibility

and Presumption

Rescher, Nicholas (2003) Epistemology An Introduction to the Theory

of Knowledge. State University of New York

Auswertung einiger Textstellen in Plausibility and Presumption (2003)

p. 81 (grob übersetzt)

"Plausibilität und Vermutung

ZUSAMMENFASSUNG

- Vermutung ist eine kognitive Ressource, die ihren Ursprüngen in der Umgebung entlehnt ist von Rechtsberatungen.

- Der Begriff der Vermutung spielt in der Erkenntnistheorie eine entscheidende Rolle.

- Es ist eng mit dem Konzept der Plausibilität verbunden,

- und auch – aber weiter entfernt – mit der Wahrscheinlichkeit.

- Die Vermutung ist ein wichtiges Instrument der Skepsiskritik.

- Die Verwendung von Vermutungen wird zunächst aus Gründen der praktischen Rationalität validiert, aber letztlich eine Retrovalidierung aus tatsächlichen Gründen erreicht.

p. 82a

"The sort of tentative plausibility at issue with presumptions is preevidential

in its bearing. As far as evidentiation goes, plausibility awaits further

developments. Plausibilities are accordingly something of a practical epistemic

device.We use them where this can render effective service for purposes

of inquiry. But we are careful to refrain from committing ourselves to

them unqualifiedly and come what may. And we would, in particular, refrain

from using them where this leads to contradiction. In sum, our commitment

to them is not absolute but situational: whether or not we endorse them

will depend on the context. To reemphasize: the “acceptance” that is at

issue here represents no more than a merely tentative or provisional endorsement."

(grob übersetzt) "Die Art der vorläufigen

Plausibilität, um die es bei Vermutungen geht, ist präjudiziell

in ihrer Bedeutung. Was die Beweisführung anbelangt, so wartet die

Plausibilität auf weitere Entwicklungen. Plausibilitäten sind

also so etwas wie ein praktisches epistemisches Mittel. Wir setzen sie

dort ein, wo dies für die Zwecke der Untersuchung von Nutzen sein

kann. Aber wir hüten uns davor, uns uneingeschränkt auf sie festzulegen,

komme, was da wolle. Und wir würden insbesondere davon absehen, sie

dort zu verwenden wo dies zu Widersprüchen führt. Zusammenfassend

lässt sich sagen, dass unser Engagement für sie nicht absolut

ist, sondern situativ: Ob wir sie befürworten oder nicht, hängt

vom Kontext ab. Um es noch einmal zu betonen: Die "Akzeptanz", um die es

hier geht, ist nicht mehr als nur eine vorläufige Zustimmung."

p. 82b

verschiebt den Plausibilitätsbegriff auf den Begriff auf eine

vermutlich

wahre Behauptung: "What is at issue with the

guided endorsement of a claim p as plausible is simply the contention

that “p is presumably true.” "

p. 82c

"Plausibilitäten sind also eine Sache, feststehende Wahrheiten

eine andere. Wir "akzeptieren" plausible Aussagen nur vorläufig und

provisorisch, sofern sie sich in unseren Überlegungen als unproblematisch

erweisen."

p. 83 (grob übersetzt)

"Plausibilität ist im Prinzip eine Vergleichsangelegenheit von

mehr oder weniger. Hier ist es keine Frage von Ja oder Nein, von definitiver

Akzeptanz, sondern eine Frage einer kooperativer Bewertung unterschiedlich

förderfähiger Alternativen von komparativen Vor- und Nachteilen.

Wir sind mit den Behauptungen konfrontiert, die wir als plausibel bewerten,

aber die epistemischen Umstände variieren stark. Und diese Tatsache

hat erhebliche Konsequenzen. Für die Idee von Plausibilität funktioniert

es so, dass die Vermutung bevorzugt wird, die die am meisten begünstigten

plausiblen Konkurrenzalternativen hat."

Suchtext-Belege "defin"-2003 mit 7 Fundstellen

Eine Definition von plausibel / Plausibilität wird auch dieser

Arbeit nicht gegeben.

Suchtext-Belege "plausib"-2003 71 Fundstellen

im Kapitel 5 Plausibility and Presumption

Im ganzen Buch sind es 211 Fundstellen. Hier werden nur die 71 im Kapitel

5 betrachtet.

Beurteilungen und Bewertungen

von Reschers Ansätzen

Hier werden erste Eindrücke mitgeteilt, die im Laufe der Zeit

ergänzt werden können.

Cohen (grob übersetzt)

p.49 führt ein: "Eine der nützlichsten

Aufgaben, die Philosophen bearbeiten können, ist die Erschütterung

intellektueller Vorurteile, und eines der stärksten und am tiefsten

verwurzelten Vorurteile in der zeitgenössischen intellektuellen Kultur

ist der zwanghafte Pascalianismus - die Annahme, dass jedes rationale Urteil,

das in Abwesenheit von vollständigen Informationen gefällt wird,

auf die eine oder andere Weise mit der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung

übereinstimmen muss. Aber es reicht weder in der Philosophie noch

in der Wissenschaft aus, zu argumentieren, dass sich bestimmte Probleme

mit der akzeptierten Theorie nicht zufriedenstellend lösen lassen.

Es muss auch eine alternative Theorie vorgeschlagen werden, die zu den

gewünschten Lösungen führt. Nick Rescher hat daher gut daran

getan, nicht nur einige Überlegungen anzustellen, die gegen eine probabilistische

oder pascalistische Behandlung bestimmter Fragen sprechen, sondern auch

eine alternative Behandlung dieser Fragen zu entwickeln, die er eine Theorie

der "plausiblen" Argumentation nennt. Das Verdienst, das ihm gebührt,

weil er eine solche nicht-pascalianische Theorie entwickelt hat, bleibt

bestehen, auch wenn, wie ich darlegen werde, ihr legitimer Anwendungsbereich

etwas weniger umfangreich ist, als Rescher in ihrem Namen behauptet."

Kommentar: Cohen scheint gar nichts dabei zu finden

oder nicht zu erkennen, dass Plausibilität von Rescher gar nicht definiert

wird.

p.51: "Die erste Überlegung, die die Anwendbarkeit

der Theorie von Rescher einschränkt, ist, dass jede Quelle eindeutig

und unmissverständlich sein muss."

Kommentar: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen,

wobei natürlich ein neuer Verschiebebahnhof

entsteht: wann ist eine Quelle eindeutig und unmissverständlich?

p.52: "Die nächste Überlegung, die die

Anwendbarkeit der Rescherschen Theorie einschränkt, ist seine Konsequenzbedingung."

Kommentar: Diesen Einwand habe ich noch nicht richtig

verstanden.

p.60 (Schlusszusammenfassung): "Ein siegreicher Wechsel einer solchen (alten) Theorie in einem bestimmten Bereich entsteht nur dann, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie nicht in der Lage ist, eine bestimmte Vielfalt von Problemen in diesem Bereich angemessen zu behandeln, und eine andere - zumindest ebenso einfache, ebenso geradlinige - (neue) Theorie hervorgebracht wird, die mit all diesen Problemen zufriedenstellend umgehen kann. Die Reschersche Theorie scheint mir zwar eine galante Herausforderung zu sein, aber zu schwach, um das Duell zu gewinnen. Sie kann nur mit jenen Zeugnisquellen umgehen, die eindeutig sind, die univokal sind (II); sie kann ihre Konsequenzbedingung nicht durch Verweis auf modale Analoga rechtfertigen und muss diese Bedingung vermutlich durch Bezugnahme auf einige allgemein akzeptierte und systematisch geeignete Methoden der Reliabilitäten stützen, die leider sehr schwer zu finden sind (III); sie kann keine kohärente Hilfestellung zur Klärung hypothetischer Schlussfolgerungen geben (IV); und an entscheidenden Stellen werden lediglich Prinzipien aufgelistet, die wir alle mehr oder weniger akzeptieren, ohne sie vereinheitlichen oder erklären zu können (V). Das Duell mit zwanghaften Pascalianismus muss von einer stärkeren Position aus geführt werden."

Reply Rescher. (grob übersetzt)

Rescher beginnt seine Entgegnung: "Es ist unmöglich, in einem

kurzen Beitrag angemessen auf L. J. Cohens gutmütige, aber eher negative

Kritik, an meiner Theorie der plausiblen Argumentation einzugehen."

Sodann erkennt Rescher ein grundlegendes Missverständnis

und entgegnet: "Der Grund für die Schwierigkeiten zwischen uns liegt

in einem Missverständnis, nämlich was das Wesen des Unternehmens

betrifft. Er nimmt an, dass ich eine Alternative zur orthodoxen probabilistischen

Herangehensweise zu induktiven Fragen anbiete und eine nicht-pascalianische

Theorie entwickle, ... Dies ist jedoch nicht der Fall. Meine Aufgabe

besteht nicht darin, den Probabilismus anzufechten, sondern ein anderes

Instrument für andere Zwecke zu schmieden.

Schmidt-Scheele-2020 (grob

übersetzt)

Die Autorin widmet der Vorstellung von Reschers Plausible Reasoning

(1976) 4 Seiten (p.80-83) und bewertet ihn sehr positiv, wobei sie auf

viele Probleme, wie oben von mir ausgeführt, nicht eingeht:

- p. 80: "Innerhalb der wissenschaftstheoretischen Gemeinschaft repräsentiert

Reschers Ansatz eine klare Abgrenzung zu probabilistischen Programmen.

Er bietet ein klares Regelwerk zur Plausibilitätsanalyse und stützt

sich auf qualitative, vergleichende Urteile von Vorschlägen. Er verzichtet

auf quantitative Berechnungen und einen übermäßig komplexen

Apparat der symbolischen Logik (Rescher 1976 xi-xii). Die Praktikabilität

und Flexibilität des Plausibilitätsmodells macht es auf verschiedene

Kontexte anwendbar, ... Reschers Absicht ist es, das oft intuitive

und ad-hoc menschliche Urteilsvermögen durch formale, aber einfache

Regeln zu ersetzen, die klar und eindeutig festlegen, wie unter solchen

Umständen vorzugehen ist. Zwei zentrale Prämissen liegen seinen

formalen Regeln3 zugrunde: 1. Plausibilitätsbewertungen sind abhängig

von der Quellenzuverlässigkeit. ...[p.81] 2. Plausibilitätsbeurteilungen

werden für Sätze von Aussagen (p-Set) vorgenommen.

Michele Marsonet in der Internet

Enzyklopedia of Philosophy erwähnt in ihrer Literaturliste (Abruf

10.10.21) Reschers Plausible Reasoning 1976 nicht.

en.Wikipedia und de.Wikipedia erwähnen

Reschers Plausible Reasoning 1976 nicht.

Literatur (Auswahl)

Rescher, aktuell 93, ist ein extrem produktiver Autor mit über 100 Büchern und 400 anderen Arbeiten. Einen Überblick gibt Sosa, E. (1979/2012) The Philosophy of Nicholas Rescher: Discussion and Replies. [GB] und die Seite https://iep.utm.edu/rescher/

Hier nur einige der Arbeiten, die sich besonderes mit plausibel / Plausibilität

befassen:

Rescher, Nicholas (1976): Plausible reasoning: An introduction to the

theory and practice of plausibilistic inference. Amsterdam: Van Gorcum.

Rescher, Nicholas (2003) Epistemology An Introduction to the Theory

of Knowledge. State University of New York

Rescher, Nicholas. „On Philosophical Systematization:

Plausibility and the Hegelian Vision.“ In: The Southern

Journal of Philosophy, Vol. XLIII., 2005, 415-442.

Rescher N. (1979) Reply to L. J. Cohen. In: Sosa E. (eds) The Philosophy

of Nicholas Rescher. Philosophical Studies Series in Philosophy, vol 15.

Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9407-2_8. [springerlink]

Cohen, L. Jonathan (1979) Rescher’s Theory of Plausible Reasoning.

In Sosa (2012)

Sosa, E. (1979/2012) The Philosophy of Nicholas Rescher: Discussion

and Replies. [GB]

Links (Auswahl: beachte)

https://sites.pitt.edu/~rescher/

https://iep.utm.edu/rescher/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

grob übersetzt: Vorübersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)"

__

Inhaltsverzeichnis-1976 Plausible Reasoning PDF

__

Verschiebebahnhof. Metapher für die Unsitte, einen unklaren Begriff durch andere unklare Begriffe zu "definieren". Eine Definitionaufgabe wird nicht erledigt, sondern verschoben, was natürlich keine Lösung ist, sondern ein Ärgernis.

__

Wikipedia, Rescher und die Plausibilität

__

Standort: Rescher, Nicholas (1976): Plausible Reasoning (1976) und Plausibility and Presumption (2003).

*

Verteilerseite Plausibilitätsanalysen_ Gesamtergebnisse Pilotstudie.

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Definition und definieren * Kausalität * Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben *

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Analyse Reschers (1976) Plausible Reasoning und Plausibility and Presumption (2003) nach einer Definition von Plausibilität und Prüfkriterien. Begleitende Forschung zur Fragebogenstudie zum Verständnis und Gebrauch des Wortes „plausibel“ oder „Plausibilität“. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/Studie/Rescher.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Analyse Rescher 1976 Plausible reasoning__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert: irs Rechtschreibprüfung 08.10.2021 / irs gelesen 09.10.2021 / Nachträge gelesen 11.10.2021 / 13.10.2021

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

11.10.21 Beurteilungen und Bewertungen.

09.10.21 Ins Netz.

06.10.21 Angelegt.