(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=05.09.2001 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 31.01.20

Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel

Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen Mail:_sekretariat@sgipt.org_

Psychographie Ludwigs II.

aus allgemein-integrativer und heutiger Sicht

Querverweise: _ Überblick

Ludwig II. _ Zeit

und Zeitgeist im Zeitraffer Ludwig II.

Zusammenfassung

Psychographie aus integrativer Sicht.

von Rudolf Sponsel, Erlangen

_

| Vorbemerkung: Einen König und Monarchen zu verstehen ist aus heutiger Sicht auch für eine PsychologIn sehr schwierig. Denn die Erziehung eines Königs ist nicht unbedingt, ja sogar ziemlich sicher nicht, mit der Erziehung in anderen Gesellschaftsschichten vergleichbar. Hinzu kommt noch, daß diese Erziehung rund 150 Jahre zurückliegt. Ich lebe nicht in dieser Zeit; ich muß sie mir erst ziemlich mühsam aneignen und vorstellen, und das kann natürlich nur sehr unvollkommen gelingen. Um mich hierzu zu zwingen, habe ich Zeit und Zeitgeist im Zeitraffer Ludwig II. ausgearbeitet. Und ich bin mit den höfischen Erziehungs- Gepflogenheiten auch nicht vertraut. Hier habe ich mich abzusichern versucht mit dem monarchiefreundlichen und soliden Quellenwerk Gottfried von Böhms, den wir öfter zitieren werden. Eine persönliche ideologische Fehlerquelle, auf die ich sehr achten und die ich kontrollieren muß, liegt auch in meiner kritisch- negativen Einstellung der Monarchie gegenüber. Ich bitte also alle LeserInnen, meine Psychographie Ludwigs II. mit kritischer Vorsicht aufzunehmen. Ich kann mich nur bemühen um eine faire und angemessene Darstellung, Deutung und Bewertung; wobei mir allerdings auch der Druck hilft, der mit einer Darstellung, die für die Öffentlichkeit via Internet bestimmt ist, verbunden ist. |

Zusammenfassung

Psychographie aus integrativer Sicht

Psychologisch-Psychopathologisch wichtigere Ereignisse, Erlebnisse

oder Merkmale kursiv-fett.

|

Ludwig hatte keine gute Beziehung zu seinen Eltern und verstand sich mit beiden nicht. Seine Mutter scheint an der Erziehung so wenig interessiert gewesen sein wie an Kunst, Hofleben oder Bildung. Am liebsten soll sie in den Bergen unterwegs gewesen sein. Seine Amme starb im ersten Lebensjahr, worüber seine Mutter notiert: "1846 im März/ April war Ludwig in München todkrank, während wir an Mamas Sterbebett geeilt waren. Seine Amme starb am Nervenfieber; er mußte entwöhnt werden."

Nachtrag 4.12.2

Im Wochenmagazin der Erlanger (Nürnberger) Nachrichten vom 30.11./1.12.2

S. 3 fand sich eine hochinteressante Beilage für alle Freunde und

Interessierten am Thema Ludwig II. König von

Bayern. Sie fußt auf dem neuen Buch "Königsmord am Starnberger

See" des Historikers Rudolf Reiser. U. a. wird ausgeführt: Ludwig

II. sei nicht der Sohn von König Max, der an Tripper erkrankt gewesen

sei und keinen Verkehr ausgeübt haben können soll, sondern des

italienischen Kammerdieners Tambosi aus Riva am Gardasee. Bei Ausfall eines

adligen Erzeugers sei es in früheren Zeiten üblich gewesen, daß

dessen Frau - sosagen majestätisch angeordnet - etwa nach Betäubung

mit Alkohol vergewaltigt worden sei, um einen Thronfolger hervorzubringen.

Dieser Hintergrund könnte eine Erklärungskomponente für

die schwierige Beziehung zwischen Ludwig II. und seinen Eltern liefern.

|

Eine gute Beziehung hatte er offenbar mit einer Er- zieherin: Fräulein Meilhaus, später Baronin Leon- rod, die die erste Pflege Ludwigs übernimmt und bis zum Jahre 1854 in den Diensten des Hofes ist. Lud- wig wird von Anfang an von allen verwöhnt bis auf das Essen: es galt damals in höfischen Kreisen als vornehm, Kinder nicht satt essen zu lassen, was aber die volkstümliche Legendenbil- dung (essen bei den Bauern) stark gefördert haben dürfte. La Rosée, der ab der Schulzeit die Erziehung über- nimmt, fördert Ludwigs Hochmut und übt einen ungünstigen Einfluß aus. Sonntags wurden andere Kinder eingeladen, um den beiden Prinzen ihre Schüchternheit zu nehmen. Ludwig habe bei den Spielen immer der erste sein wollen. Ludwig hatte frühzeitig ein klar ausgeprägtes Bewußtsein, Kron- prinz zu sein. Seinen Vater sieht Ludwig täg lich nur ca. zwei mal für kurze Zeit. So hat er eigentlich, psychologisch gesehen, keinen richtigen Vater, den er als Heranwachsender so drin- gend gebraucht hätte und der auch noch zu früh für den unerfahrenen und ungefestigten Thronfolger starb. |

|

In der mittleren Kindheit hätte Ludwig, so im Spiel befangen,

daß

sein Bruder Otto sein 'Vasall' war, diesen fast erdrosselt. Dies

führte zu einer solch strengen Strafe des Vaters, daß er fortan

den Ort Berchtesgaden mied. Das Vermeiden von Orten und Situationen,

die mit Enttäuschungen verbunden waren, sollte sich duch sein ganzes

Leben hindurchziehen und verfestigen. Aus heutiger Sicht zeigt Ludwig ganz

klar ein Syndrom von Soziophobie. Der Leibarzt der Familie

notierte um die Zeit des Eintritts in die Pubertät

Stimmen hören

Ludwigs

beim Billardspiel, was ihn so verblüffte, daß er es schriftlich

festhielt. Dies ein klares Indiz für ein der Schizophrenie zuzurechnendes

Symptom.

|

| Ludwig wird in den Gymnasialfächern unterrichtet.

Die Mutter: Ludwig "lernte und fasste schnell, er lernte aber nicht so

gern wie Otto." Beginn eines Ein/Ausgabenbuches Ludwigs:

bis 1860 12 fl., danach 25 fl. monatl. Taschengeld mit jährlichen

Überschüssen. Ludwig hatte zeit- und religionsmilieuge- mäß

sehr große Probleme mit der Sexualität

und der Selbst- befriedigung, die er offenbar aus verschiedenen

Gründen - wie die ganze damalige öffentliche Meinung, Kultur-

und Zeitgeist, allen voran die Kirche - sehr ablehnte. Aber auch die Psychiatrie

und ihre Irrenärzte hatten damals in Bezug auf die Selbstbefriedigung

völlig irre Ansichten und setzten die wildesten u. verrücktesten

Theorien darüber in die Welt.

|

|

| Ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, daß Ludwig homosexuell war, aber lange kein coming out erleben konnte und durfte, also dies erziehungs-, zeit- und kulturbedingt nicht wahrnehmen und sich nicht zum Bewußtsein bringen durfte. Inzwischen wissen wir durch die Veröffentlichung der 27 Briefe, die Robert Holzschuh am 3.9.1999 für DM 180.000.- ersteigert hat, daß der König ungefähr ab 1881/82 geschlechtlichen Verkehr mit jungen Män- nern "niederen" Standes gesucht und gepflegt hat. Homosexualität ist aus heutiger Sicht aufgeklärter HumanistInnen und Human- wissenschaftlerInnen zwar meist eine ganz normale Variante der Natur und kaum zu unterdrücken, aber der gesellschaftliche Druck gegen Abweichungen war damals um ein Vielfaches größer und stärker als heute. Diese wohl länger unterdrückte Sexualität |

Ludwigs

Männer-Dämmerung und Sublimierung

und das Unverständnis seiner Nächsten

[Hacker 32] "Das Äußere des Kronprinzen

in seinem siebzehnten Lebensjahr schildert Ludwig Schaufert:

Gelegentlich einer Reise nach Bad Kreuth habe ich

den König vor seiner Thronbesteigung zum letzten Male 1862 gesehen.

Zu jener Zeit war er ein schlank gewachsener Jüngling, immer noch

etwas schmächtig, aber doch schon nicht mehr so »eckig«

wie früher, der Körper begann schon etwas vollere Formen zu zeigen,

die Gesichtsfarbe schien mir etwas frischer, aber mehr ins Bräunliche

übergehend, und der noch zarte, flaumartige Anflug eines dunkelbraunen

Schnurrbärtchens stand dem damals siebenzehnjährigen Kronprinzen

allerliebst. Ich konnte durchaus nichts Finsteres an ihm entdecken, es

lag vielmehr wie heller Sonnenschein auf seinem fein und edel geschnittenen

Gesicht, und das große schwärmerische Auge schien heiter und

glücklich in die Welt und Zukunft zu blicken. Das lebhafte, quecksilberartige

Naturell wie Prinz Otto besaß der Kronprinz allerdings nicht, er

war in seinem Benehmen vielmehr zurückhaltend, fast schüchtern

[...].

|

Kronprinz

Ludwig zeigt früh einen Hang zu Tagträumen. Luise von Kobell

erzählt: »Aber Euere Königliche Hoheit müssen

sich ja ohne jegliche Beschäftigung langweilen, weshalb lassen Sie

sich nicht etwas vorlesen?« fragte ihn teilnehmend eines Tages der

Stiftspropst von Döllinger, da er den Kronprinzen allein auf einem

Sofa sitzend im verdunkelten Zimmer antraf. »Oh, ich langweile mich

gar nicht«, gab Ludwig zur Antwort, »ich denke mir verschiedene

Dinge aus und unterhalte mich sehr gut dabei.« Der phantasievolle

Gedankenflug Ludwigs findet bei seiner Umgebung keinen Widerhall. Vor allem

das einfache Gemüt der Königin Marie kann den schwär- merischen

Sinn ihres Sohnes nicht begreifen: [>33]

Zu jener Zeit [etwa 1862] war es,wo der so ideal angelegte Kron- prinz gleichsam in einem Freuden- und Sinnenrausch unsere deutschen Klassiker verschlang und seiner kühnen Phantasie, wie man zu sagen |

Ähnlich wie Ludwig Schaufert berichtet Luise von Kobell über den Kronprinzen:

Wie ein Stich ging es dem jungen Wittelsbacher durchs Herz, wenn er in der Familie wegen einer »Überspanntheit« ausgelacht wurde; ein nüchternes Wort seiner Mutter, das in seine Ekstase fiel, verdroß ihn bis ins Mark. Schwer vergaß er eine ihm mißfällige Bemerkung oder Begebenheit, und wo er konnte, mied er Menschen, selbst Gegenden, die unangenehme Erinnerungen in ihm wachriefen."

Deutung

des Schwanenritter-Schlüsselerlebnisses

aus allgemein-integrativer Sicht:

|

|

Ludwig II. als König

ein untadeliger, zügiger Sachbearbeiter

|

Ludwig II. galt als zügiger, die Tagesgeschäfte meist sofort erledigender Arbeiter. Viele handschriftliche Vermerke auf den durchschnittlich 12 Aktenbearbeitungen pro Tag zeigen auch, daß er nicht nur unterschrieben, sondern sich mit den Vorgän- gen auch auseinandergesetzt hat. In der schriftlichen und sachlichen Regierungsarbeit galt er bei seinen kundigen Biographen als untadeliger 'Sachbearbeiter'. Hier zeigt sich eine eigenartige und dreifache Spaltung in seiner Persönlichkeit: 1) als Königssach- bearbeiter zügig und untadelig, 2) als Volksrepräsentant ein weit- gehender (soziophobischer) Totalausfall und seine Königspflichten nicht, bzw. nur sehr unwillig, erfüllend (was ihm die Monarchisten auch sehr und verständlicherweise verübelten), und 3) im Privaten absolutistischer Herrscher, der seine Träume zunehmend rigoroser, hemmungs- und zügelloser auslebte. |

Die

Privatvorstellungen als Ausdruck hemmungslosen soziophobischen Narzißmus

So kommt es ab 1872 zu den berüchtigten Privatvorstellungen: 6.5.1872

erste Separatvorstellung für Ludwig; bis zum 12.5.85 sollten es 209

werden: 44 Opern, 154 Schauspiele, 11 Ballette (nach Hacker

228).

Die

kurze Schwärmerei für den Kavallerieoffizier Varicourt (1873)

21.3.1873: Ludwig lernt in dem Jahr, in dem er die

Herreninsel im Chiemsee (200 000 Gulden 'Anzahlung') erwarb, den

jungen Kavallerieoffizier Varicourt kennen. 23.3.1873 Ernennung zum Flügeladjutanten.

13.4.1873: schwärmerisch-exaltierter 'Liebesbrief'.

| »Edel und erhaben durch und durch ist Ihr Charakter, jedes Ihrer Worte bezeugte mir dies gestern aufs neue. Der schönste und begehrenswerteste Tod für mich wäre, für Sie zu sterben. O, könnte dies sich ereignen bald, bald! Dieser Tod wäre mir erwünschter als alles, was die Erde zu bieten imstande ist.« |

Abrupte Beendung als Varicourt einschläft, während ihm Ludwig vorliest: "Varicourt! Du schläfst bei Deinem König!" Hier zeigt sich eine abnorme egozentrisch-narzißtische Kränkbarkeit. In diesem Jahr erkennen die Historiker den verstärkt-anhaltenden Rückzug Ludwigs II. in die Einsamkeit; nur wenige Wochen im Jahr verbringt er noch in der Residenzstadt München, die er immer stärker und tiefer zu hassen beginnt. Anforderungen, Wünsche und Erwartungen an sich beginnt er zunehmend als unerträglich und auch als ungehörig zu erleben; er verliert immer mehr den möglicherweise nie richtig vorhandenen Kontakt zu den Mitmenschen und seine Beziehungsfähigkeit. Mit diesem Rückzug geht die verstärkte und wirklichkeitsüberschreitende Über-Identifikation mit den absolutistischen Herrschern in Frankreich einher, besonders das Vorbild Ludwigs XIV. und Marie Antoinettes, vor deren Statue er sich später zum Erstaunen seiner verständnislosen Umwelt des öfteren tief und ehrerbietig verbeugen sollte: Absoluter Herrscher, niemandem als sich selbst verantwortlich - ohne lästige Gesetze, Parlament, Regierung, Repräsentationspflichten für eine dummes und frivoles Volk und schon gar nicht mit den gefährlichen 'Socialdemocraten' und Anarchisten (wie z. B. Johann Most) leben zu müssen, das mögen seine Träume in der Zeit des Rückzuges immer öfter und nachhaltiger gewesen sein. Doch mit der Einsamkeit und dem Verlust jeglichen zwischenmenschlichen Korrektivs - wer kann einem solchen König noch dazu mit einem solchen Selbstverständnis schon etwas Kritisches sagen? - verwischten sich Wirklichkeit, Wunsch und Traum immer mehr. Der König entrückte der Realität immer mehr, nur dort nicht, wo er noch mehr wohl instinkthaft als richtig und klar sah, daß er um der Machterhaltung seiner Königsrolle willen funktionieren mußte: als königlicher Sachbearbeiter. Die dreifache Spaltung zeigt psychopathologisch sehr eindrucksvoll, wenn auch schwer zu verstehen, daß Teile einer Persönlichkeit in bestimmten situativen Zusammenhängen sehr gesund und tüchtig funktionieren können, während andere oder in anderen Zusammenhängen sehr krankhaft entgleisen können: altes psychopathologisches Wissen, wie man den beigefügten Originalarbeiten von Hagen und Kraepelin entnehmen kann.

Die

Schloßbauwut und die ausschließliche Selbstbeanspruchung der

Schlösser

Alle Pracht und aller Prunk waren in des Königs Selbstverständnis

ausschließlich für ihn selbst bestimmt. Bereits die Beschauung

durch Fremde konnte der König als eine "Entweihung"

verstehen, was ihn kränkte und empörte. Das ging sogar so weit,

daß er darüber nachdachte, die Schönheiten, die er schuf,

mit seinem Ableben vernichten zu lassen, weil ihr Sinn nach seinem absolutistischen

Selbstverständnis eben nur in seiner Erbauung

lag. Diese egozentrisch- narzißtisch und absolutistische Bauwut

Ludwigs II. war zur Manie geworden. Der König litt an Pracht-,

Prunk- und Bauraserei. Das zeigt sich auch sehr eindringlich darin,

daß, obwohl das ganze Finanzierungssystem schon am Zusammenbrechen

war, er weiterhin und unbeeindruckt von dieser Realität, zwei neue

Projekte und Pläne schmiedete: vom byzantinischen

Palast gab es einen Entwurf und von Burg

Falkenstein lag bereits ein Modell vor.

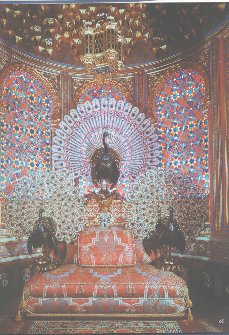

Die Pracht- und Prunksucht illustriert sehr schon der Pfauenthorn im

'Maurischen Kiosk' (Schloß Linderhof):

|

Der König hatte in Sachen Finanzen den Kontakt zur Wirklichkeit verloren, er ist partiell verrückt geworden. "Partiell" ist hier wichtig, denn die Schloßbauwut zeigt auch sehr gesunde Anteile des Königs, denn immerhin war er in der Lage, diese Projekte zu verwirklichen. Und in die Planung und Grundlegung dieser Projekte steckte er sehr viel Zeit, Energie und Organisationsvermögen. Er besorgte Pläne, Bücher, Vorlagen, Modelle, Fotos und hatte zum Leidwesen der Künstler, Architekten, Tech- niker und Ingenieure, die er beschäftigte, extrem- detaillierte Vorstellungen davon, wie etwas auszusehen hatte. Und er duldete kaum einen Widerspruch. Alles mußte genau so gemacht werden, wie er sich das vorstellte. Wer nicht mitspielte, fiel in Ungnade. Für das Volk oder die Allgemeinheit waren seine Bauten nie gedacht. Die Öffnung für die Allgemeinheit der folgenden bayerischen Regierungen war daher nicht nur ein demokratischer, pädagogischer und ästhetischer Akt, sondern vermutlich auch wirtschaftlich sehr klug. Daß das Volk und die Welt zu seinem Recht kam auf die Schönheiten, die Ludwig II.schuf, war keineswegs im Sinne des Königs. |

| Psychopathologisch bleibt festzuhalten, daß gesunde und kranke Anteile relativ unabhängig voneinander existieren können. Es ist wie mit einem Schweizerkäse: die Löcher mögen hier die kranken Anteile symbolisieren, während der Käse die gesunden Anteile repräsentiert. Aber diese Mischung sehr gesunder, tüchtiger und funktionierender Anteile auf der einen Seite neben sehr gestörten und kranken Anteilen auf der anderen Seite macht das Verstehen und Annehmen einer Störung so schwierig. Vielleicht wäre es daher ohnehin besser, ja sogar zu fordern, auf globale Klassifizierungen wie "verrückt", "gestört", "krank" zu verzichten und stattdessen genaue Angaben zu verlangen. "Psychisch krank", "gestört", "verrückt" gäbe es dann und realistisch betrachtet nur noch als "partiell psychisch krank", "partiell gestört", "partiell krank". Sprache und Ausdrucksweisen geben hier oft ein falsches Bild der Wirklichkeit und Sprachkritik gerade im Bereich der Psychiatrie tut sehr not. |

| Ich möchte daher an dieser Stelle auf zwei Arbeiten zum Krankheitsbegriff

hinweisen:

Norm, Wert, Abweichung (Deviation): "Normal", "Anders", "Fehler", "Gestört", "Krank", "Verrückt" und Ingo-Wolf Kittel: Systematische Überlegungen zum Begriff "krank" in der Medizin im allgemeinen und in der Seelenheilkunde im besonderen |

Des

Königs paranoide Seite: Argwohn, Mißtrauen, Beziehungsideen

Hacker dokumentiert

hierzu S. 282f:

"Während des Aufenthalts in München

treten auch die Verfolgungsgedanken des Königs besonders deutlich

hervor: [>282]

In München spielte auch die Befürchtung

Seiner Majestät für die Sicherheit der Allerhöchsten Person

eine hervorragende Rolle. Die Gefahren der Sozialdemokratie beschäftigten

Seine Majestät zwar das ganze Jahr über, und der Kabinettssekretär

erhielt fortwährend Befehle, den sozialdemokratischen Unfug in England

und Amerika endlich einmal abzustellen, Versammlungen zu verhindern, Mosts

[amerikanischer Anarchist] Verhaftung herbeizuführen. Während

des Aufenthaltes in München aber wurden diese Befehle noch verschärft.

Öfter wurde befohlen, daß Minister und

Polizeidirektor schriftlich für die Allerhöchste Sicherheit zu

garantieren hätten. Seine Majestät äußerten verschiedene

Male, man könne gar nicht genug Gendarmen in den Englischen Garten

schicken.

Hofsekretär Bürkel bestätigt die

Angst Ludwigs vor Attentaten:

Mit dem Wachstum der Sozialdemokratie, das er auch

auf »preußische Einflüsse« zurückführte,

hatte sich sein Haß gegen die Menschen, seine Scheu und Angst vor

ihnen immer gesteigert. Überall witterte er Attentate und Mordanschläge

auf seine Person, die er durch ein enormes Polizeiaufgebot bewachen ließ."

| Ich denke, man muß hier differenzieren: die paranoiden Merkmale (Argwohn, Mißtrauen, Beziehungswahn) nahmen in der ersten Zeit vor allem in ungeliebten Umgebungen - München - und in verabscheuten Erwartungssituationen zu. In den Bergen, so mein Eindruck, scheint es umgekehrt gewesen zu sein: der König wirkte hier in Sicherheitsfragen teilweise sträflich nachlässig. Psychopathologisch zeigt uns das einen interessanten Befund: die Paranoia-Produktion kann sehr stark von der Motivation hervorgerufen, verstärkt oder beeinflußt sein. Das ist ja eine zentrale These der alten Psychiatrie: die Grundlage des Wahns bildet eine Leidenschaft (Heinroth; siehe auch Hagen 1870 und Kraepelin 1883. |

"Der Innenminister und frühere Münchner

Polizeipräsident Freiherr von Feilitzsch erklärt im Juni 1886:

[>S.

283]

Die Vorkehrungen bei Ausfahrten beruhten auf speziellen

Allerhöchsten Befehlen, und letztere wurden immer stärker. Ich

habe die Kabinettssekretäre dringend ersucht, auf Abstellung dieser

Maßnahmen hinzuwirken, da sie Aufsehen erregen und absolut in keiner

Weise veranlaßt seien. Ferner habe ich mündlich S. M. inständig

ersucht, diese Vorkehrungen fallenzulassen, und auf die Frage S. M., ob

Allerhöchstdieselben sicher seien, mit Entschiedenheit geantwortet:

»E. M. können zu jeder Stunde des Tags und der Nacht in München

und im Englischen Garten allein spazierengehen; ich hafte dafür, daß

nichts passiert.« - Es war aber alles umsonst, es blieb bei den Allerhöchsten

Befehlen.

Über die von Ludwig angeordneten Schutzmaßnahmen

erzählt Gottfried von Böhm:

Verließ der König in Laim den Eisenbahnwagen,

um mit einem Viererzug in die Residenz einzufahren, so war ein ganzer Kordon

von berittener und anderer Schutzmannschaft aufgestellt. Fuhr er von der

Residenz aus spazieren, so war der ganze Englische Garten an allen seinen

Ecken und Krümmungen mit Gendarmerie besetzt. Wandelte er eine kurze

Strecke zu Fuß, so umgab ihn gleichfalls von allen Seiten ein Eklaireurdienst

von bewaffneter Mannschaft. [...]

Die während seiner Regierung auswärts

vorgefallenen Attentate erhöhten noch diese Furcht. Besonders empfand

er den gelungenen Mordanschlag auf den Kaiser von Rußland im Jahre

1881 wie einen Eingriff in seine eigene Sphäre. ..."

Und weiter bei Hacker S. 285:

"Die argwöhnische Furcht vor feindlichen

Elementen bewegt den König zu einem phantastischen, seinen absolutistischen

Vorstellungen entspringenden Plan. Friedrich von Ziegler berichtet darüber:

Mit der Furcht hing der von Seiner Majestät

seit vielen Jahren und jedenfalls schon vor 1876 gehegte, aber immer mehr

entwickelte Plan einer über das ganze Land verbreiteten Separat-Polizei

zusammen. Seine Majestät nannten dieses Institut »die Koalition«.

Es sollte dies ein Netz von Leuten sein, welche ganz unabhängig von

der Staatspolizei, ja ohne Wissen der Regierung, die Stimmung im Lande

beobachten, Ungehörigkeiten sofort anzeigen und insbesondere gegen

alle für Seine Majestät ungünstigen Gerüchte, Urteile

pp. auftreten [sollten]."

Argwohn, Mißtrauen und Elemente von Beziehungswahn

zeigten sich aber nicht nur politisch, sondern auch im direkten Umfeld

des Königs. Hacker S.287 berichtet:

"Das krankhafte Mißtrauen Ludwigs gegenüber

seiner Umwelt führt dazu, daß er häufig Mienenspiel und

Blicke seiner Gesprächspartner auf sich bezieht und als Unbotmäßigkeit

auslegt. Diesen »Beziehungswahn« bekam Kabinettssekretär

Eisenhart schon 1876, kurz vor seiner abrupten Entlassung, zu spüren.

Seine Frau Luise von Kobell berichtet:

In München angekommen, wo Seine Majestät

ungerne weilte, wurde es meinem Mann höchst schwierig, mitunter sogar

unmöglich, den Anforderungen und Aufträgen des Monarchen zu genügen,

und mußte er sich fast wegen jeden Tonfalles der Stimme, wegen jeder

Veränderung der Miene rechfertigen.

Ebenso ergeht es Friedrich von Ziegler, dem Nachfolger

Eisenharts:

Seine Majestät mieden es das ganze Jahr hindurch,

beobachtet zu werden. Die Reisen, die Ausfahrten wurden immer mehr in die

einsame Zeit der Nacht verlegt. Seine Majestät sahen fast immer nur

die direkten Diener. Selbst diese wurden argwöhnisch beobachtet. Jeder

Blick, jedes Wort derselben wurde geprüft.

Nicht einmal, sondern oft und oft argwöhnten

Seine Majestät, ich hätte Allerhöchstdenselben beim Vortrage

mit einem unziemlichen, besonderen Blick angesehen. Gleich nach dem Vortrag

erhielt ich den Befehl, mich deshalb rechtfertigen zu müssen, und

ich habe auf diese Rechtfertigungen unsägliche Zeit verwenden müssen.

[...]"

Die Dokumentation, die Hacker zusammengestellt hat,

geht noch seitenweise so weiter. Und so, wie es aussieht, könnte der

Bruch und die Schlüsselphase in den Zeitraum 1873-1876 fallen. Was

ist da geschehen? [siehe bitte Zeitraffer 1873]

| 1873

_ |

Kurze schwärmerisch-exaltierte Beziehung zu Varicourt und Enttäuschung; Erwerb der Insel Herrenchiemsee |

| 1874 | 1wöchige Incognito Frankreichreise; Wagner vollendet Ring der Nibelungen |

| 1875

_ _ __ |

Prinz Otto kommt, nachdem er in der Frauenkirche psychotisch reagierte,

endgültig in psychiatrische Verwahrung.

Ludwig zu seinem Geburtstag kurzer Aufenthalt in Reims: Interesse an der Geschichte der Jungfrau von Orleans. |

| 1876

_ |

Bayreuther Festspiele eröffnet; Zivilliste um eine halbe Million erhöht; Linderhof vor der Fertigstellung |

Es liegt nahe, daß mit Herrenchiemsee und der

damit verbundenen besonderen Auseinandersetzung mit dem französischen

Vorbild Ludwig XIV. im Zusammenhang mit dem verstärkten Rückzug

die Überidentifikation mit einem absoluten Herrscher bei schon ausgeprägt

vorhandener Grundlage eingeleitet wurde.

| Die vier Quellen der Eskalation: 1) Überidentifikation mit Ludwig XIV., 2) Wagner und die Kunst, 3) gleichzeitig verstärkter Rückzug und 4) ungelöste Sexualkonflikte fundierten eine sich zusehends aufschaukelnde Symptomatik, die mehr und mehr partiell psychotische Züge annahm. |

Ludwig

II.und die kurze intensive Freundschaft mit dem jungen Schauspieler Kainz

|

Der 23jährige Schauspieler Joseph Kainz wurde 1880 kurzfristig zum Ersatz für den Verlust von Freund Wagner. Doch suchte er in Kainz wie sonst auch in niemandem einen Menschen, der er selbst war und sein durfte, sondern jemand, der die Rolle spielen mußte, die ihm gefiel. Blunt S.197 berichtet: "Ab und zu wurden die ruhigen Wasser ihrer Freundschaft durch plötzliche Stürme aufgerührt. Denn Kainz war jung und unerfahren; es fiel ihm schwer, die Mischung von Vertraulichkeit und Achtung, die der König von seinen Freunden erwartete, genau zu treffen. Er wagte zum Beispiel viel, als er dem König sagte, Ludwig sei launisch, er solle seine Lakaien nicht ohrfeigen, und er finde es nicht edel, wenn der König in seiner Stellung nicht gut und wohlwollend wäre. Der König bedeutete ihm daraufhin, das gehe ihn nichts an, und er fand Kainz grob." Bei der folgenden Fahrt in die Schweiz schikanierte er Kainz dermassen mitleidlos, ohne jedes Taktgefühl und Rücksichtnahme, daß sich hieraus klar ergibt, dieser Königsmensch mußte im zwischenmenschlichen Bereich sozusagen allerhöchst gestört sein. Kainz hatte ein großes |

Die

Behandlung seines Stallmeister Hornig und seine Entlassung 1883

Blunt,

S. 178 faßt zusammen: "Wenige von denjenigen, die ihm gedient

haben, können ihn besser und länger gekannt haben als Richard

Hornig, der in den Tagebüchern so viel erwähnt wird. Hornig,

der vier Jahre älter war als der König, hatte seinen Herrn 1866

auf der Reise durch Franken begleitet und trat im folgenden Jahr in Ludwigs

persönliche Dienste. Er hatte einen schweren, anstrengenden Dienst.

Gottfried von Böhm schreibt darüber:

| Bei Wind und Wetter mußte er vom Pferde steigen und entblößten Hauptes die Hermelindecke des Königs zurecht richten oder ihm eine Orange schälen. Ganze Nächte lang mußte er ihm zu Pferde folgen und unzählige Mal froren ihm die erstarrten Finger am Zügel an. Nur durch den reichlichen Genuß von Likören vermochte er sich oft im Sattel aufrecht zu erhalten. Erst gegen das Jahr 1878 wurde ihm gestattet, im Wagen nachzufahren. |

Der König schenkte Hornig ein Stück Land am Starnberger See mit einer Villa, wo Ludwig zuweilen mit ihm Kaffee trank. Aber auf Gnadenbeweise folgten sehr häufig Verstimmungen. 1871 fiel Hornig arg in Ungnade, aber es folgte eine Versöhnung, die dazu führte, daß er zu all seinen Pflichten auch noch das Amt einer Art von persönlichem Assistenten und Sekretär übernehmen mußte. Anscheinend wurde es Hornig nie ganz verziehen, daß er sich verheiratete - das sei für ihn schwerer zu ertragen, soll der König gesagt haben, als der ganze Deutsch-Französische Krieg. Im August 1883 kam es in Herrenchiemsee zu einer bösen Szene, als Hornig den König hindern wollte, eine Statue, die statt in Marmor in Gips ausgeführt worden war, mit seinem Schirm zu zertrümmern. Zwei Jahre später wurde Hornig nach zwanzigjähriger Tätigkeit im Dienste des Königs auf Knall und Fall entlassen." Soweit Blunt.

Auch der Fall Hornig zeigt, daß der König zwischenmenschlich als weitestgehend entgleist anzusehen ist; es fehlt ihm nicht nur jede Stetigkeit inneren Grundanstandes anderen Menschen gegenüber, sondern sein Sozialverhalten kann geradezu mit einem bösen Terminus der alten Psychiatrie sehr trefflich beschrieben werden: moralischer Schwachsinn im zwischenmenschlichen Bereich: launisch, herrisch, ja zuweilen geradezu despotisch. In typisch psychopathisch-soziopathischer Manier erlaubt es ihm seine Stellung als König seine inneren Leiden und Qualen nach außen zu tragen und andere Menschen leiden zu machen, wobei er wahrscheinlich meist keinerlei Unrechtsbewußtsein hat. So gesehen ist die Stellung eines Monarchen und einer Monarchie, wie auch jeder Diktatur, an sich schon eine politisch- psychopathologische Verirrung, wie viele Länder dieser Erde ja inzwischen eingesehen zu haben scheinen.

Das Finanzdebakel, das schließlich zur Entmachtung führte, habe ich mit einem eigenen Abschnitt bedacht. Die zusammenfassenden Folgerungen, die sich aus der Psychographie im Zusammenhang mit dem Finanzdebakel letztlich ergeben, habe ich ebenfalls auf einer eigenen Seite untergebracht: Beurteilung und Bewertung der Gutachten zu Ludwig II. aus heutiger Sicht.

Essen bei den Bauern. Daß sich die Prinzen gern bei den Bauern herumtrieben und dort mitgegessen haben, ist unter dem Gesichtspunkt, daß man in höfischen Kreisen damals meinte, Kinder sollten hungern und nicht genügend zu essen haben, eine sehr nüchterene und praktische Erklärung, die der Mythenbildung der Volksverbundenheit eher entgegensteht. Aus Sicht des Volkes stellt es sich natürlich als eher leutselig und kumpelhaft dar: was war das für ein Prinz, der mit den Bauern an einem Tisch hockte und vesperte.

Soziophobie: Angst und Scheu, Schüchternheit und Ablehnung vor Menschen und zwischen- menschlichen Situationen.

Querverweise

Standort: Psychographie Ludwigs II. aus allgemein-integrativer

und heutiger Sicht.

*

Überblick

Forensische Psychologie.

Querverweis:

Der

psychiatrische Kenntnisstand, auf dem das Gutachten beruht

Querverweis: Forensische

Gutachtenregeln der damaligen Zeit (um 1870-1895)

Querverweis: Verteilerseite

Die Entmündigung Ludwig II. König von Bayern

Querverweis: Das

Problem der Geschäfts-un-fähigkeit aus heutiger forensisch-psychologischer

Sicht

Querverweis: Norm,

Wert, Abweichung (Deviation): "Normal", "Anders", "Fehler", "Gestört",

"Krank", "Verrückt"

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Forensische Psychologie site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). Psychographie Ludwigs II. aus allgemein-integrativer und heutiger Sicht. Aus unserer Abteilung Medizinische Psychosomatik, Psychopathologie und Psychiatrie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/medppp/zwang/ludwig2/psychogr.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

_

14.03.15 Linkfehler geprüft (keiner), Layoutaktualisierung