(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=25.08.2001 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 31.01.20

Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel

Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen Mail:_sekretariat@sgipt.org_

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Medizinische Psychosomatik, Psychopathologie und Psychiatrie, hier zum Thema Zwang und Zwangsmaßnahmen, Betreuung und Unterbringung, und hier speziell zu Ludwig II.:

Die Schloßbauwut

und das Finanzdebakel der "Zivilliste"

(Hof & Kabinettskasse)

Querverweis: Geld

im Deutschen Reich Überblick

Ludwig II.

Kommentar

und Psychographische Einordnung des Finanzdebakels aus heutiger

Sicht

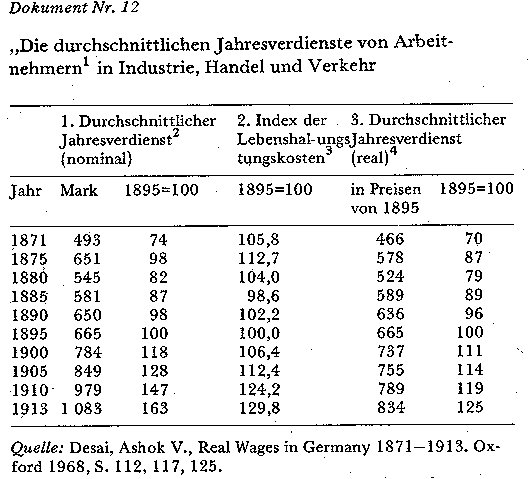

Die Zivilliste (Hof- oder Kabinettkasse) Ludwigs II. umfaßte in den 1880iger Jahren rund 4,5 Millionen Mark. Ein Arbeiter hatte damals einen Jahresverdienst von ca. 650 Mark. Es ist zwar schwierig, eine genaue Schätzung des heutigen Barwertes dieser Summen vorzunehmen, aber als grobe Schätzung und Faustregel kann man den Faktor 100 nehmen. Das entspräche, um sich einen Begriff von den Größenordnungen zu machen, heute in etwa 65.000 DM Jahresverdienst für einen Arbeiter und einer Hofkasse von ungefähr 450 Millionen Mark.

Durchschnittliche Jahresverdienste 1871-1913 (Quelle)

Obwohl es sich um alljährliche Riesensummen handelte, gelang es Ludwig II. bei seiner Schloßbauwut und unermeßlichen Prunksucht, orientiert an den französischen Sonnenkönigen, innerhalb relativ kurzer Zeit, genau in 15 Jahren - 1869 Baubeginn Schloß Linderhof und Neuschwanstein - , in große finanzielle Bedrängnis zu geraten, so daß es 1884 zu einer Krise der Zivilliste (Hof- oder Kabinettkasse) kommt. Rechnen wir die Summen der 15 Jahre auf heutigen Barwert um, so hatte er in dieser Zeit rund 7 Milliarden Mark zur Verfügung und soweit ausgegeben, daß die Kassen nicht nur leer waren, sondern die Gläubiger, darunter viele Handwerker, nicht mehr bezahlt werden konnten, so daß sogar zivil- gerichtliche Pfändung drohte. Finanzminister Riedel muß zur Abwendung der Pfändung bei Banken eine Anleihe von 7,5 Millionen Mark aufnehmen, das entspräche nach meinen Schätzungen heute ungefähr 750 Millionen Mark.

Briefwechsel Finanzminister

Riedel mit Ludwig

Erster Brief am

19.4.1884 an den Hofsekretär

nach Quellen von Hacker, Rupert (1966, 1972 dtv). Ludwig II. von Bayern in Augenzeugenberichten. München: dtv, S. 314 ff:

"Die Lage der k. Kabinettskasse ist eine sehr ernste, so ernst, daß ich, seitdem ich mich näher mit derselben beschäftigte, in der Tat von schweren Sorgen fast niedergedrückt bin. Wenn nicht baldigst die vorhandenen Schuldverbindlichkeiten getilgt werden, so ist zu befürchten, daß Hunderte, ja vielleicht noch mehr Existenzen dem ökonomischen Ruine verfallen und dieser Umstand allein bringt schon eine große Gefahr, die berechtigten Klagen der Betroffenen nicht bloß in ganz Bayern, sondern weit über dessen Grenzen hinaus einen Widerhall finden werden, welcher durch kein Mittel von den Stufen des Thrones ferne zu halten sein dürfte, was in einer Zeit wie die gegenwärtige, wo die sozialen Verhältnisse mehr und mehr unterwühlt werden, doppelt bedenklich erscheint.

Dazu kommt aber noch ein weiterer, höchst mißlicher Umstand. Nach bayerischen Gesetzen kann die Zivilliste vor Gericht verklagt und folgerichtig wenigstens teilweise auch gerichtlich beschlagnahmt werden.

Nun wird zwar jeder treue Untertan möglichst vor Herbeiführung einer gerichtlichen Einschreitung zurückschrecken Allein bei manchen werden die Gefühle der Loyalität durch die Not zurückgedrängt werden, und andere werden den Ausweg ergreifen, ihre Forderungen an Wucherer oder Ausländer abzutreten, welche Loyalitätsrücksichten nicht kennen. [...] Der Fortgang der gerichtlichen Prozedur kann in keinem Falle von Staats wegen gehemmt werden.

Der Finanzminister

nennt in seinem Bericht auch die Maßnahmen, die zur Abwendung dieser

Gefahr ergriffen werden müssen:

- Diese Maßregeln

können nach meiner Meinung nur in der Aufnahme einer größeren,

entsprechend rasch zu tilgenden Schuld, in der planmäßigen Wegfertigung

der vorhandenen Gläubiger und in der strengen Vermeidung neuer Schulden

bestehen.

In Durchführung

dieser Überlegungen vermittelt Riedel am 1. Juni 1884 eine Bankanleihe

von 7 1/2 Millionen Mark zur Bezahlung der Gläubiger. Da die Rückzahlung

des Darlehens die Zivilliste bis zum Jahr 190l belasten muß, wird

die Zustimmung der höchsten Agnaten des königlichen Hauses eingeholt.

Inzwischen geht der Ausbau der Königsschlösser in unvermindertem

Tempo weiter. Bereits im Sommer 1885 wird ein neuer Schuldenstand in Höhe

von über 6 Millionen Mark festgestellt, so daß jetzt insgesamt

fast 14 Millionen Mark Schulden vorhanden sind. Ludwig glaubt, die Krise

durch ein Machtwort aus der Welt schaffen zu können. Am 29. August

1885; wendet er sich wieder an Finanzminister Riedel:

- Mein

königlicher Wille ist es, daß die von Mir unternommenen Bauten

nach Maßgabe Meiner getroffenen Anordnungen angemessene Fortsetzung

und Vollendung finden. Dieses Mein Vorhaben erleidet aber eine wesentliche

Hemmung infolge des ungünstigen Standes Meiner Kabinettskasse. Ich

beauftrage Sie, Herr Minister, die nötigen Schritte zur Regelung der

Finanzen zu tun und so Meine Unternehmungen zu fördern.

In seiner

Antwort vom 3. September legt Riedel dem König eindringlich die Notwendigkeit

dar, die Kabinettskasse durch strenge Sparmaßnahmen zu sanieren.

Er weist darauf hin, daß nach den gesetzlichen Vorschriften der Finanzminister

keinen Einfluß auf die Verwaltung des königlichen Vermögens

nehmen könne, bemerkt aber abschließend:

- Ungeachtet der

vorstehend allerehrerbietigst dargelegten Erwägungen hat der treugehorsamst

Unterzeichnete, von der Ansicht ausgehend, daß die dermaligen Zustände

der Kabinettskasse, soweit sie bekannt geworden und in vielen Zeitungsblättern

namentlich des Auslandes und demzufolge in allen Schichten der Bevölkerung

besprochen werden, eine große Gefahr für Euerer Majestät

erhabene Person und den Thron in sich bergen, und erfüllt von dem

sehnlichsten Wunsche, den Allerhöchsten Interessen in gewissenhafter

Weise zu dienen, sich schon jetzt während der ganzen Zeit angestrengst

abgemüht, um einen entsprechenden Ausweg zur Beseitigung der Verlegenheiten

der Kabinettskasse zu finden.

Alles Bestreben war jedoch vergebens; auch das angestrengteste Nachdenken vermochte über die Tatsache, daß die der Kabinettskasse gestellten Aufgaben die Mittel derselben übersteigen, nicht hinwegzukommen, und der treugehorsamst Unterzeichnete kann bei dem besten Willen andere Schritte zur Besserung nicht bezeichnen, als die schleunigste Durchführung, der oben angedeuteten Untersuchungen und die strengste Vermeidung jeder Ausgabe, für welche nicht eine planmäßige Deckung vorliegt.

Über die Reaktion des

Königs auf dieses Schreiben berichtet Minister Lutz in den späteren

Landtagsverhandlungen:

- Der letzte Bericht

hatte zunächst die Wirkung, daß dem Herrn Finanzminister ein

Verweis darüber zuteil wurde, daß er in einem direkten Bericht

an Seine Majestät sich zu wenden gewagt hat.

Fernerhin haben Seine Majestät einzelne Schritte angeordnet, aus welchen die Absicht zu entnehmen war, den Finanzminister zu beseitigen. Das gab zu einer Vorstellung an Seine Majestät desjenigen Inhalts Veranlassung, daß es den übrigen Ministern nicht möglich sein würde, nach Entlassung des Finanzministers die Geschäfte fortzuführen.

Hierauf wurde den Ministern bedeutet, Seine Majestät sehen es als eine Majestätsbeleidigung an, daß, wenn Allerhöchstdieselben einen Minister entlassen wollen, nun auch die ührigen daraus Veranlassung nehmen, ihrerseits die Entlassung zu verlangen.

- Freiherr von

Lutz, der sich bisher immer nur reserviert ausgesprochen hatte und alle

Vorgänge in der Kabinettskasse ignorieren wollte, zumal er sich nicht

berufen fühlte, ohne Auftrag eine Sache zu besprechen, die lediglich

die Privatangelegenheiten Seiner Majestät berührte, kam infolge

dieses Königlichen Auftrages in die Notwendigkeit, aus seiner Reserve

herauszutreten.

Eingedenk des obenerwähnten Befehles Seiner Majestät, die Minister hätten sich in diesen Angelegenheiten nicht direkt an den König zu wenden, wählte Herr von Lutz die Form eines an den provisorischen Leiter der Kabinettskasse Klug zu richtenden ausführlichen Memorandums.

In dem

Schreiben, das Lutz am 6. Januar 1886 an Hofsehretär Klug richtet,

erörtert der Minister zunächst die Höhe der vorhandenen

Schulden sowie der von Ludwig darüber hinaus zum Weiterbauen gewünschten

Gelder, wobei er auf eine Summe von insgesamt zwanzig Millionen Mark kommt,

und fährt dann fort:

- Ich halte es nun für ganz unmöglich,

diese Beträge mittelst eines Anlehens bei Privaten aufzubringen [...].

Vorschüsse aus Staatsfonds sind selbstverständlich auf dem einfachen

Wege des Zugriffs ohne gesetzliche Ermächtigung undenkbar. [...] Es

bleibt sonach fürs erste nur noch die Frage übrig, ob Seine Majestät

nicht an das bayerische Volk appellieren sollten und ob es nicht möglich

sei, vom Landtage die Bewilligung der von Seiner Majestät dem König

gewünschten Summe von circa zwanzig Millionen Mark oder doch der zur

Schuldentilgung erforderlichen sechs Millionen Mark zu erlangen. [. . .]

Nachdem mir der eingangs erwähnte Befehl Seiner Majestät zugegangen

war, habe ich die hier aufgeworfene Frage wiederholt mit sämtlichen

Ministern besprochen; auch habe ich an manchem geeigneten Ort, wo volles

Vertrauen am Platze ist, neuerdings die Fühlhörner ausgestreckt

und Erkundigungen eingezogen. Das Resultat unserer Erkundigungen und Beratungen

ist das, daß sämtliche Minister der festen und unumstößlichen

Überzeugung sind, es müsse jeder Versuch, den Landtag zur Willigung

irgendeiner Summe über den Betrag der Zivilliste hinaus zu bewegen,

mit einer Niederlage enden, durch welche das Ansehen der Krone auf das

schwerste geschädigt würde.

Nachdrücklich

weist Lutz darauf hin, daß ohne die Tilgung der neu entstandenen

Schulden gerichtliche Schritte der Gläubiger gegen die Kabinettskasse

zu befürchten seien, welche sogar zur Beschlagnahmung der königlichen

Besitztümer führen könnten. Eine solche Katastrophe werde

jedoch zu vermeiden sein,

- [. . .] wenn

Seine Majestät in Gnaden geruhen wollen, den Ausbau der begonnenen

Schlösser und deren Einrichtung auf einige Zeit zu sistieren, durch

einen geschäftskundigen Mann [. . .] ein präzises Verzeichnis

der kontrahierten Schulden herstellen, deren Betrag, wo dies nötig,

auf das richtige Maß festsetzen, über Art und Zeit der Rückzahlung

verhandeln und prüfen zu lassen, wo und in welchem Maße bei

den Hofstäben Ersparungen gemacht werden können, und dadurch

verstärkt Mittel zur Heimzahlung der Schulden zu erlangen.

Dieser Weg wird, ich bin es überzeugt, zur Ordnung der Verhältnisse der Kabinettskasse führen, trotz der Größe der vorhandenen Lasten, aber er ist, so schmerzlich er auch ist und so große Opfer er seitens Seiner Majestät bedingt, der einzige der zum Ziel und aus den ernsten Bedrängnissen führt, die unser aller Herz jetzt beschweren.

Auch diese Ratschläge

haben nicht die erhoffte Wirkung. Freiherr von Bruck meldet am 17. Januar

1886:

- Das Memorandum

des Ministers von Lutz befindet sich seit dem 8. I[aufenden] M[onats] in

den Händen Seiner Majestät . Dasselbe hat zwar einen Sturm der

Entrüstung entfesselt, aber keine Entscheidung gebracht.

-

Ich binde Ihnen auf die Seele, dafür zu sorgen, daß es jetzt

in Wahrheit endlich vorwärtsgeht und Sie das Verlangte herbeischaffen,

und zwar in kürzester Zeit. Ich verlasse Mich darauf, daß Sie

schleunigst das herbeischaffen, wodurch jenes Äußerste ganz

entschieden vermieden wird, und verlange ausdrücklich von Ihnen, daß

Sie es so einrichten, daß in allerkürzester Zeit dies wenigstens

feststehen wird, daß in Folge der Besorgungen das Bewußte auf

keinen Fall eintritt. Das Übrige aber, womit Mir einzig in Wahrheit

gedient ist, soll rasch darauf in Folge Ihrer Bemühungen kommen.

Ich erwarte also von Ihnen, daß durch richtige Manipulation von Ihrer Seite das Vergreifen am Königlichen Eigentum zur Unmöglichkeit werde. Sie haben es also entschieden so einzurichten. Dies muß feststehen.

Seinen Flügeladjutanten

Graf Dürckheim-Montmartin fordert der König am 28. Januar zur

Gewaltanwendung auf:

-

Wenn es [. . .] nicht gelingt, eine bestimmte Summe (etwa in vier Wochen)

herbeizuschaffen, so wird Linderhof und Herrenchiemsee, mein Eigentum also,

gerichtlich beschlagahmt! Wenn dies nicht rechtzeitig verhindert wird,

werde ich mich entweder sofort töten oder jedenfalls das verfluchte

Land, in welchem so Schauderhaftes geschah, sofort und für immer verlassen.

Ich fordere Sie nun auf, mein lieber Graf, und lege Ihnen dringend an das

Herz, ein Kontingent zustande zu bringen, welches fest und treu zu mir

steht, sich durch nichts einschüchtern läßt und das, wenn

es wirklich zum Äußersten kommen sollte und die nötige

Summe nicht fließt, das rebellische Gerichtsgesindel hinauswirft.

Ich verlasse mich darauf, daß Sie dies auf geschickte Art und unter

der Hand zustande bringen, denn Minister, Gendarmerie, mit der hier nichts

anzufangen ist, Sekretäre (Klug, Schneider) dürfen nichts davon

erfahren, das sind Beamte, die Furcht haben vor der Kammer, Gesetzesbestimmungen

und öffentlichen Meinung, sind folglich alte Weiber und keine königstreuen

Unrtanen, wie es sein soll.

Dürckheim beschwört

den König, einen solchen Gedanken aufzugeben, da die Ausführung

dieses Plans »jdie denkbar schwersten Folgen für die Allerhöchste

Autorität und für die Allerhöchste Person Euer Majestät

nach sich ziehen müßte ...«"

Keine der Vorschläge

aus dem Kreise der Regierung oder seiner Vertrauten kann den König

beeinflussen, so daß Ludwig der II. mit seinen Ideen immer mehr der

Realität und der Verantwortlichkeit entrückt:

- "Es wurde Hesselschwerdt

nach Regensburg geschickt, um bei Seiner Durchlaucht dem nunrnehr verstorbenen

Fürsten Maximilian von Thurn und Taxis ein Anlehen von zwanzig Millionen

aufzunehmen, und durch Vermittlung Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs

Ludwig in Bayern sollte Hesselschwerdt die Hilfe Seiner Majestät des

Kaisers von Österreich zu erlangen suchen. Nach Stockholm zu Seiner

Majestät dern König von Schweden und Norwegen wurde ein Flügeladjutant

zu gleichem Zwecke gesendet, und ebenso sollte in Brasilien der Versuch

eines Anlehens gemacht werden. Andere Personen sollten nach Brüssel,

nach Konstantinopel zum Sultan und nach Teheran zum Schah gesendet werden;

und sei kein Geld aufzutreiben, so wurde befohlen, Leute zu werben um bei

den Banken in Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Paris einzubrechen. Gleichzeitig

wurden vier Personen beauftragt, je zwanzig Millionen herbeizuschaffen,

doch durften diese nichts voneinander wissen, so daß man auf einmal

achtzig Millionen zu erhalten hoffte. Charakteristisch ist, daß auf

mehreren solchen Befehlszetteln nur die Zahl angegeben ist ohne den Beisatz

des Wortes »Million«, welcher sich von selbst zu verstehen

schien.

Aufträge

zur Vermittlung von Darlehen erhalten unter anderen Prinz Ludwig Ferdinand,

ein Vetter des Königs, ferner Flügeladjutant Graf Dürckheim

und Hofsekretär Klug, oft aber auch Lakaien oder Stalldiener wie der

Marstallfourier Karl Hesselschwerdt, der damals das besondere Vertrauen

des Königs genießt. Daß Hesselschwerdt manche dieser Aufträge

nur zum Schein ausführt, berichtet Graf Dürckheim:

- Im Januar oder

Februar 1886 kam Hesselschwerdt zu mir und brachte mir mündlich den

Befehl des Königs, nach England zu reisen, um den Herzog von Westminster

zu veranlassen, daß er ihm zehn Millionen leihe. Ich nahm mir vor,

mich über verschiedene Anhaltspunkte zu orientieren, deren ich bedurfte,

um dem Könige schriftlich auseinanderzusetzen daß und warum

diese Reise (wie alle ähnlichen) nichts nützen, dagegen nur dem

Ansehen seiner Krone schaden würde - mit einem Worte, ihm Gegenvorstellungen

zu machen, und sagte daher zu Hesselschwerdt: »Es ist gut, melden

Sie Seiner Majestät, daß Sie mir den Auftrag ausgerichtet haben

und daß ich morgen selbst in der Sache an Seine Majestät schriftlich

berichten werde.« Darauf antwortete mir Hesselschwerdt: »Herr

Graf werden entschuldigen, aber ich kann heute nichts melden, ich bin nämlich

eigentlich in Neapel!«

»Wieso?« fragte ich.

»Ja«, erwiderte er, »der König hat mich nach Neapel geschickt, aber das nutzt doch nichts, dorthin zu reisen, darum bin ich hiergeblieben; ich habe aber gesagt, ich ginge hin und käme Mittwoch zurück, daher kann ich vorher dem Könige nichts melden!«

Eine ähnliche Episode

erzählt Graf Lerchenfeld:

- Ludwig II. hat

in jener Zeit immer wieder selbst gesagt, er müsse zugrunde gehen,

wenn er nicht mehr bauen könnte. Diese Vorstellung war bei ihm so

sehr zur fixen Idee geworden, daß er im Winter 1886 einige seiner

Vertrauten Bediensteten nach Frankfurt a. M. mit dem Auftrag sandte, bei

Rothschild einzubrechen und die für Bauten nötigen Millionen

zu rauben. Die Leute fuhren auch nach Frankfurt, unterhielten sich dort

einige Tage und fuhren dann wieder nach Hause. Schon im Bahnhof in München

wurden sie von anderen Emissären des Königs erwartet, die den

Auftrag hatten, die Rothschildschen Millionen ihnen abzunehmen und dem

Könige zu bringen. Sie berichteten dann, alles sei vortrefflich vorbereitet

gewesen, nur ein unglücklicher Zufall habe das Unternehmen vereitelt,

das nächste Mal werde es sicher gelingen.

Die Verschuldung

des bayerischen Königs, über die schon 1885 Nachrichten an die

Öffentlichkeit dringen, erregt überall erhebliches Aufsehen.

Presseartikel und Broschüren, die zunächst außerhalb Bayerns,

dann auch in Bayern selbst erscheinen, behandeln die Geldnot des Königs

und die möglichen Wege einer Lösung. Dabei wird auch schon Kritik

an der Person des Königs laut. Am 23. März (1886, R. S.) berichtet

das vielgelesene »Bayerische Vaterland«:

...

- Die Verhältnisse

der Kabinettskasse beschäftigen seit geraumer Zeit die in- und ausländische

Presse in einer Weise, daß diese Angelegenheit längst nicht

mehr als Privatsache angesehen werden kann und eine sehr ernsthafte Bedeutung

bekommen hat; denn nicht bloß die Blätter, alle Welt spricht

davon, und wie und was alle Welt davon spricht, ist für das bayerische

Volk weder schmeichelhaft noch angenehm."

|