(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=11.11.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 13.11.21

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Begriffsanalyse erkennen / Exkurs kennen_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Begriffsanalyse erkennen

mit Definition und zwei denkpsychologischen

Beweisen

und einem Exkurs zu erkennen

und kennen

Definition Begriff * Überblicks-, Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Denken

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zusammenfassung - Abstract

- Summary

Im Alltag gibt es gewöhnlich wenig Probleme mit dem Begriff des

Erkennens. Er wird meist synonym mit wahrnehmen oder denken verwendet (>Duden,

>Sprachbrockhaus). Wissenschaftlich, wissenschaftstheoretisch

und psychologisch gerät man allerdings sehr schnell in schwierige

Fragen, wie die folgende Bewusstseinsschau,

ein Denkprotokoll vom Anfang Oktober 2018, zur Annäherung an die Frage

des Erkennens etwas deutlicher macht:

- Wie erkenne ich, was ich innerlich wahrnehme? Eigentlich gar nicht:

Die Gedanken sind einfach da. Ich bin mir außer der Initialfrage

zum Erkennen keiner besonderen Absicht bewusst. Im Moment ist mein Blick

auf die Tastatur gefallen und ich sehe die Buchstaben auf den Tasten, wobei

die beiden Zeichen "t" und "i" weitgehend verschwunden sind. Gerade ist

die Vorstellung vom 1. Schlossgarteneingang

in der Krankenhausstraße in meinem Bewusstsein aufgetaucht. Auch

ohne Worte, meine ich, erkenne ich den Eingang und das drum herum. Ich

"sehe" den Eingang in der Vorstellung farbig und brauche eigentlich die

Worte nicht. Aber stimmt das, frage ich mich? Kann ich vom erkennen sprechen,

auch wenn ich gar keine Worte und Begriffe gebrauche? Da fällt mir

der Unterschied von sehen und wahrnehmen ein. Vieles, von dem ich vermute,

dass ich es sehe, nehme ich nicht wahr. Was bedeutet dann wahrnehmen? Wahrnehmen

wird meist als bewusste Wahrnehmung gebraucht. Aber es gibt auch eine nicht-bewusste

Wahrnehmung. Das einfachste Alltagsbeispiel zur nicht-bewussten Wahrnehmung

ist das Wecksignal des Weckers. Wie könnte ich aufwachen, wenn ich

das Klingeln des Weckers nicht wahrgenommen hätte? Der einfachste

Beweis für die Möglichkeit nicht-bewusster Wahrnehmung ist also

das Phänomens des Aufweckens durch ein Wecksignal. Hierzu gibt es

auch eine Reihe von überzeugenden Versuchen unterhalb der bewussten

Wahrnehmungsschwelle. Wir wissen also von nicht-bewussten Wahrnehmungen

durch die Wirkung, die sie entfalten. Der Begriff erkennen überschneidet

sich sehr mit dem der Wahrnehmung, ich meine sogar, er ist über weite

Strecken gleich. Begriffsanalytisch könnte man dies durch einen einfachen

Versuch herausfinden: man ersetzt in Texten "wahrnehmen" durch "erkennen"

und "erkennen" durch "wahrnehmen" und prüft, ob der Sinn der Aussage

der gleiche bleibt.

Quelle Denkprotokoll Anfang Oktober 2018, dort auch Nacharbeit.

Sinnvoll erscheint, wenn es um erkennen und Erkenntnis geht, sich den Hauptsatz der Erkenntnistheorie zu vergegenwärtigen:

- Hauptsatz der Erkenntnistheorie: Jedes

Erkennen (erk) setzt ein erkennendes System (ES) und einen zu erkennenden

Sachverhalt (SV) voraus. Formal kann man das z.B. wie folgt darstellen:

ES

erk SV. Diese empirische Relation ist reflexiv, wie weiter unten noch

gezeigt wird, und antisymmetrisch.

Damit ist zwar klar, was zum Erkennen gehört, aber noch nicht,

was es nun genau bedeutet oder bedeuten kann. Erkennen kann man nur, was

man von anderem unterscheiden kann.

- Definition-erk:

Erkennen liegt vor, wenn ein Sachverhalt ausgewählt werden kann. Die

Auswahl

erfolgt non-verbal durch Markieren, deuten, zeigen oder verbal durch beschreiben.

Erkennen erfordert keine Namen oder namenähnliche Bezeichnungen, wenngleich

diese die Kommunikation erheblich erleichtern, wenn die Begriffe hinreichend

klar sind. Aber auswählen erfordert die Verfügbarkeit der kognitiven

Funktionen des Unterscheidens

und Vergleichens

und der Aufmerksamkeitslenkung.

Eine spezielle Definition für den Bereich erkennen im Erleben findet man hier und davor.

Zur denkpsychologischen

Untersuchung des Erkennens benutzt man am besten Sachverhalte, hier Formen,

die im soziokulturellen Umfeld und in der sprachlichen Sozialisation weitgehend

unbekannt sind und keine Namen haben.

Denkpsychologischer Beweis,

dass man zum Erkennen keine Namen braucht,

aber unterscheidbare Sachverhalte

Obwohl folgende Formen keinen Namen haben,

sind sie für jeden, der sehen und wahrnehmen

kann, problemlos sprachunabhängig zu erkennen und zu

unterscheiden,

indem sie durch die Wahrnehmung verglichen werden:

Das ist ein einfacher denkpsychologischer Beweis dafür, dass man zum Erkennen keine Namen braucht.

Begriffs- und kognitive Funktionsbasis für den Beweis, dass kein Name nötig ist: Sachverhalte (hier Formen), Sehen können (Bedingung), wahrnehmen (bewusstes sehen), Formen, Namen, Formen ohne Namen, Wahrnehmen, auswählen, Aufmerksamkeit lenken, unterscheiden, vergleichen.

Beweisdiskussion-Name: stimmt

es wirklich, dass kein Name nötig ist? Kann man nicht die Formen zugleich

als ihre Namen ansehen? Kann man nicht die Anordnung, die Reihenfolge als

ihre Namen ansehen indem man sich etwa die Felder numeriert denkt? Das

wirft die Frage auf, was eigentlich ein Name genau ist?

- Definition-Name.

Ein oder mehrere Zeichen bezeichnen einen Namen für irgendeinen Sachverhalt,

damit man ihn kognitiv verwalten,

in Denken, Sprache und Kommunikation verwenden kann. Das Identitätsproblem

hängt eng mit dem mit Namen zuordnen zusammen.

Denkpsychologischer Beweis, das ein erkennendes System sein erkennen selbst erkennen kann

Kann ein erkennendes System sich selbst erkennen? Wie kann man das feststellen oder begründen? Am einfachsten ist es, wenn das erkennende System (ES) beschreibt, was es tut, wenn es erkennt (erk). Können mehrere unabhängige und kritische Beobachter bestätigen, dass das gelingt, kann man sagen, dass das erkennende System, relativ zu den kritischen BeobachterInnen und der Erkennensaufgabe, sein Erkennen erkennen kann. Am einfachsten ist es, wenn man sich selbst als Versuchs- und Beweisperson hernimmt.

Durchführung des Beweises: das ES, hier Ich, kommentiert sein Tun,

hier erkennen.

Die Begriffe der Begriffsbasis für diesen Beweis werden kursiv-fett-gesetzt.

Ich betrachte folgende Formen, die bewußt

keinen Namen haben. Ich kann mit den Formen hantieren, sie

bewegen,

herausnehmen,

woanders

platzieren,

zurück tun ohne dass ich Namen

brauche.

Zunächst lege

ich die Formen

hin. Das mache ich jetzt:

Nun nehme ich eine irgendeine Form willkürlich heraus.

![]() und lege sie unter

die Form am Anfang.

und lege sie unter

die Form am Anfang.

Ich erkenne, dass ein Formfeld leer

ist. Ich nehme die Form rechts neben

dem leeren Feld und lege sie in das leere Feld. Jetzt ist ein anderes

Feld leer.

Nun nehme ich die zuerst herausgenommene Form und lege sie in das leere

Feld.

Ich erkenne: Die Form, die am Anfang herausgenommen wurde, ist nun auf

dem Platz, der zuletzt geleert wurde.

Ich erkenne, dass die beiden Formen ihre Plätze vertauscht

haben.

Ich erkenne, dass es gleich viele Formen wie am Anfang

sind.

Ich erkenne, die ersten vier und

letzten

zwei Formen haben ihre Plätze behalten.

Damit habe ich mein erkennen kommentiert und beschrieben was und wie ich erkenne. Somit ist gezeigt, dass ein erkennendes System, hier ich, sein erkennen erkennen kann.

Begriffsbasis-erkennen-erkenen

(kursiv-fett) für diesen Beweis erkennen-erkennen:

Ich betrachte folgende Formen, die bewußt

keinen Namen haben. Ich kann mit den Formen hantieren, sie

bewegen,

herausnehmen,

woanders

platzieren,

zurück tun ohne dass ich Namen

brauche.

Zunächst lege

ich die Formen

hin. Das mache ich jetzt: Nun nehme ich eine irgendeine Form

willkürlich heraus. und lege sie unter die Form am Anfang.

Ich erkenne, dass ein Formfeld leer

ist. Ich nehme die Form rechts neben

dem leeren Feld und lege sie in das leere Feld. Jetzt ist ein anderes

Feld leer. Nun nehme ich die zuerst herausgenommene Form

und lege sie in das leere Feld.

Ich erkenne: Die Form, die am Anfang herausgenommen wurde, ist nun

auf dem Platz, der zuletzt geleert wurde.

Ich erkenne, dass die beiden Formen ihre Plätze vertauscht

haben.

Ich erkenne, dass es gleich viele Formen wie am Anfang

sind.

Ich erkenne, die ersten vier und

letzten

zwei Formen haben ihre Plätze behalten.

Erkennen, wiedererkennen

und Begriff

"Gibt" es ein Ersterkennen?

Oder "ist" erkennen immer wiedererkennen?

Was soll erkennen - ein vieldeutiges Homonym

- überhaupt heißen? Erkennen ist etwas Geistiges, bei dem meist

wahrnehmen und denken dabei ist. Sehe ich eine Landschaft zum ersten Mal

und habe ich so eine noch nie gesehen, so habe ich doch unzweifelhaft eine

Wahrnehmung,

auch wenn diese Landschaft noch keinen Namen hat und in ihrer Gesamtdarstellung

mir bislang unbekannt war. In aller Regel werde ich sie ungefähr beschreiben

können: Hintergrund, Vordergrund, Horizont, Landschaftselemente (z.B.

Bach, Bäume, Berge, Buchten, Felder, Fluss, Gräser, Himmel, Höhen,

Hügel, Licht, Moor, Sträucher, Sand, Schatten, Sonne, Wald, Wege,

Wasser, Wolken)

Erlebenspsychologische Definition

erkennenIP-GIPT

Erkennen ist im realen Sprachgebrauch ein vielfältiges Homonym.

Hier soll erkennenIP-GIPT bedeuten, einen erlebten Sachverhalt

so beschreiben können, dass der Erkennende sagen kann, die Beschreibung

des Sachverhalts passt ungefähr. Also zwischen dem Erleben des

Sachverhalts und der Beschreibung des Sachverhalts

besteht eine hohe Ähnlichkeit. Zum Beschreiben gehört eine Sprache.

Die primäre und originäre Sprache des Geistes heißt Denken.

Sie geht der Kommunikationssprache voraus. Vieles Erkannte im Alltagsleben

wird mit anderen nicht kommuniziert, aber mit sich selbst, wenn z.B. gedacht

wird.

Signierungen unterschiedlicher Bedeutungen von erkennen

ERdenk Kürzel für Erkennen

als denken > Dorsch: "Auch der Vorgang des Wahrnehmens

(Wahrnehmung) und Denkens, der zum Wissen von einem Sachverhalt führt."

ERDsiW Kürzel für Definitionsmerkmal

sicheres Wissen nach Dorsch: "Erkennen = E.)

... das sichere, nachweislich der Wirklichkeit entspr. Wissen um einen

Sachverhalt."

ERIP-GIPT Kürzel für

Definition

erkennen in der allgemeinen und integrativen Psychologie, Psychotherapie

und Terminologie.

ERHomonym Kürzel für

Erkennen ist im realen Sprachgebrauch ein vielfältiges Homonym.

Z.B. Arnold: "Die vielfältigen

Bedeutungen des Wortes ..."

ERmitteilb Kürzel

für Merkmal bei Arnold et al.: "Erkennen

bezeichnet, wie auch „Wissen“, eine menschliche Tätigkeit, die intellektuell

und mitteilbar ist."

ERwahrn Kürzel für

erkennen als wahrnehmen. Ich erkenne, was ich wahrnehme. Z.B. > Dorsch:

"Auch der Vorgang des Wahrnehmens (Wahrnehmung) und Denkens, der zum Wissen

von einem Sachverhalt führt."

ERwisOnS Kürzel für

erkennen als Synonym für wissen ohne nähere Spezifikation. Ich

habe erkannt = ich weiß es.

ERwierk Kürzel für

erkennen als wiedererkennen. Ist alles erkennen wiedererkennen (Was ist

dann das erste Erkennen?)

ERRefB Kürzel für Referenz

der Erkennens, meist das Bewusstsein des Erkennenden. Es sind aber auch

nicht-bewusste Erkennensprozesse möglich, z.B. unterhalb der Wahrnehmungsschwelle

im Bewusstsein.

ERRefNb Kürzel für

Referenz nicht bewusste Prozesse. Viele Problemlösungsprozesse sind

nicht bewusst und laufen im Hintergrund ab (z.B. Hadamard).

ERRefS Kürzel für Referenz

des Sachverhalts, der erkannt wird. Wo und wie kann man den Sachverhalt

in der Welt finden?

ER0

ER0

ER0

Erklaerungen zum Erkennen

Sprachbrockhaus (1956)

"ich erkenne (erkannte, habe erkannt), 1) ihn, es

(an etwas), merke, wer der Betreffende oder was das Gesehene ist: du

hast mich gleich erkannt ? ja, an deiner Nase. 2) daß

oder wie es ist, bemerke: da erkannte er, daß er betrogen

war. 3) auf etwas, fälle ein Urteil: das Gericht

erkannte auf Zuchthaus. 4) schreibe gut. 5) begatte.

6)

verordne, ich e. es ihm ab, spreche ab: ihm wurde das

Bürgerrecht aberkannt, genommen, ich e. ihn, es an,

würdige, halte für wertvoll, bewerte als Leistung. ich e.

es ihm zu, (spreche zu, gebe zu eigen, erkennbar, was

man zweifelsfrei unterscheiden und wahrnehmen kann. HPTW.: die Erkennbarkeit,

- erkenntlich, dankbar, zu Gegendiensten bereit: sich erkenntlich zeigen.

HPTW.

: die Erkenntlichkeit, -/-en. das Erkenntnis,

...nisses/...nisse, Urteil, die Erkenntnis, -/...nisse, wahres und sicheres

Wissen. die Erkennung, -, Feststellung einer bestimmten Person

oder Sache als das, was sie ist. der Erkennungsdienst, polizeiliche

Dienststelle, welche die technischen Hilfsmittel der Polizei zur Erfassung

von Verbrechern anwendet. die Erkenntnistheorie Lehre

von der Möglichkeit des gültigen Wissens. [german.]"

Bedeutungswoerterbuch Duden

(Online Abruf 1.10.18)

Bedeutungsübersicht?

1. so deutlich sehen, dass jemand weiß, wen oder was er vor sich

hat

2. a. aufgrund bestimmter Merkmale ausmachen, identifizieren

b. Klarheit über jemanden, etwas gewinnen;

richtig einschätzen

3. (gehoben veraltet) [mit einer Frau] Geschlechtsverkehr haben

4. a. (Rechtssprache) ein Urteil fällen, einen Beschluss

verkünden

b. (Sport) (als Schieds- oder Linienrichter[in])

entscheiden

5. (Bankwesen) (einem Konto eine Summe) gutschreiben

Wahrig Herkunftswörterbuch

"erkennen

das Verb ist eine verstärkende Bildung zu kennen und bedeutete

ursprünglich „sich gewahr werden, erfassen“; seit dem 13. Jh. ist

das Wort Teil der Rechtssprache in der Bedeutung „entscheiden, urteilen,

veröffentlichen“; die älteren Bedeutungen sind heute noch teilweise

in Bildungen wie anerkennen oder erkenntlich vorhanden; die biblische Wendung

ein Weib erkennen ist ein verhüllender Ausdruck für „Geschlechtsverkehr

haben“ und ist eine Lehnübersetzung aus lat. cognoscere „kennen, erkennen“"

Sekundärequelle: https://www.wissen.de/wortherkunft/erkennen

[Abruf 11.11.2021[

Erkennen in psychologischen Woerterbuechern (Auswahl)

Arnold

et al. (1974)

"Erkennen bezeichnet, wie auch „Wissen“,

eine menschliche Tätigkeit, die intellektuell und mitteilbar ist.

Die vielfältigen Bedeutungen des Wortes können auf zwei hauptsächliche

zurückgeführt werden: a) sich ein (konkretes oder abstraktes)

Objekt vorstellen (>Vorstellung) oder es in Gedanken erfassen und vergegenwärtigen,

sei es nun von der >Wahrnehmung, der Einbildungskraft oder der Begriffsbildung

her; b) Verstehen oder Erklären: einen Gegenstand als bestimmt begreifen,

weil er sich in ein Beziehungssystem einpaßt, welches ihn seiner

Art nach rechtfertigt. - In beiden Bedeutungen hält die erkennende

Handlung den Gegenstand als solchen fest und differenziert zwischen Bekanntem

und dem Erkennenden. Damit stellt sich das E.

der reinen Subjektivität der Bewußtseinszustände von >

Gefühl und Glauben entgegen, weil es allein die Wahrheit anstrebt.

Probleme im Zusammenhang mit dem E. betreffen seine Herkunft (Vernunft,

Erfahrung), Art (intuitiv, diskursiv) und seine Reichweite (phänomenal,

absolut). Vgl. auch /Epistemologie; /Empirismus. M.-J. Borei"

Dorsch (2013, 16.A.) Psychologisches

Wörterbuch

"Erkennen = E.) [engl. realization,

cognition], [KOG, PHI], das sichere, nachweislich der Wirklichkeit

entspr. Wissen um einen Sachverhalt. Auch der Vorgang des Wahrnehmens (Wahrnehmung)

und Denkens (Denken), der zum Wissen von einem Sachverhalt führt.

Alles Erkennen ist zugleich Zurückführen

eines Unbekannten auf ein Bekanntes. In der Ps. hat im Unterschied zur

ontologischen Seinserkenntnis der Philosophie das E.

stärker den Charakter der Einsichtsgewinnung in die Struktur der ps.

Prozesse aufgrund systematischer exp. Untersuchungen. Erkenntnistheorie."

Froehlich (2005) dtv - Wörterbuch

Psychologie

"Erkennen (cognition). Eine Bezeichnung

umfassender Art für die verschiedenen Modi der Erfahrung und des Wissens,

des Wahrnehmens, Erinnerns, Vorstellens, Denkens, Beurteilens, Urteilens

usw. Die >kognitive Funktion als allgemeinste Klasse aller Funktionen oder

Aspekte des bewußten Lebens wird oftmals der >affektiven und - >kognitiven

gegenübergestellt, also dem Fühlen und Wollen. Dies entspricht

weitgehend der klassischen Einteilung in >Noesis und >Orexis."

Hehlmann (1965) Wörterbuch der

Psychologie

Kein Eintrag zu "erkennen" (ungewöhnlich und überraschend).

Handbuch der Psychologie

Metzger, W. & Erke, H. (1966, Hrsg.) Handbuch der Psychologie,

Bd. I, Allgemeine Psychologie, I. Der Aufbau der Erkennens, 1. Halbband,

Wahrnehmung und Bewußtsein. Göttingen: Hogrefe. In dem Band

mit 1179 Seiten, gibt es im Sachregister kurioserweise keinen Eintrag "erkennen".

Auch im 2. Halb-Band, Lernen und Denken, 722 Seiten, herausgegeben

von Bergius, gibt es im Sachregister keinen Eintrag "erkennen".

Spektrum Lexikon der

Psychologie

"Erkennen, Vorgang des Wahrnehmens (Wahrnehmung) und Denkens, der zum

Wissen über einen Sachverhalt führt (wissenschaftliche Erklärung)."

Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft

Kein Eintrag "erkennen"

Kuriosa: keine Einträge zum erkennen

Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Enzyklopaedie

der Philosophie und Wissenschaftstheorie (2005), Handbuch der Psychologie

Erkennen, Hehlmann Wörterbuch der Psychologie, Lexikon der Neurowissenschaft,

Wörterbuch der Kognitionswissenschaften.

Erklaerungsbeispiele aus anderen Bereichen

Erkennen bei den "Alten" in der Geschichte der Psychologie

Wundt - Wiedererkennen im Grundriss S.

278f

"Der psychologisch einfachste Fall einer Wiedererkennung findet statt,

wenn wir ein Object nur einmal wahrgenommen z. B. gesehen haben und es

nun bei einer erneuten Begegnung als das nämliche wiedererkennen.

Ist die erste Begegnung erst vor kurzer Zeit erfolgt, oder ist der Eindruck

ein besonders lebhafter, affecterregender gewesen, so pflegt sich die Association

unmittelbar als eine simultane Assimilation zu vollziehen, wobei sich der

Vorgang von den sonstigen, bei jeder Sinneswahrnehmung vorkommenden Assimilationen

nur durch ein eigenthümliches begleitendes Gefühl, das Bekanntheitsgefühl,

unterscheidet. Da ein solches Gefühl immer nur dann vorhanden ist,

wenn zugleich in irgend einem Grade ein "Bewusstsein" davon existirt, dass

der Eindruck schon einmal dagewesen sei, so ist [>279] dasselbe offenbar

jenen Gefühlen zuzurechnen, welche von den dunkleren im Bewusstsein

anwesenden Vorstellungen ausgehen. Der psychologische Unterschied von einer

gewöhnlichen simultanen Assimilation muss also wohl darin gesehen

werden, dass in dem Moment, wo sich bei der Apperception des Eindrucks

der Assimilationprozess vollzieht, zugleich irgend welche Bestandtheile

der ursprünglichen Vorstellung, die nicht an der Assimilation theilnehmen,

in den dunkleren Regionen des Bewusstseins auftauchen, wobei nun zugleich

ihre Beziehung zu den Elementen der appercipirten Vorstellung in jenem

Gefühl zum Ausdruck kommt. Solche nicht assimilirte Bestandtheile

können theils Elemente des früheren Eindrucks sein, die von bestimmten

Elementen des neuen so verschieden sind, dass sie der Assimilation widerstreben,

theils und besonders können sie in Complicationen bestehen, die früher

deutlich vorhanden waren, jetzt aber zunächst unbeachtet bleiben.

Aus dieser Mitwirkung der Complicationen erklärt es sich, dass bei

Gesichtsobjecten die Namen der Gegenstände, z. B. bei Personen die

Eigenmauen, gelegentlich aber auch andere akustische Merkmale, wie der

Klang der Stimme, außerordentlich wirksame Hülfsmittel der Wiedererkennung

sind. Sie brauchen aber, um diese Hülfe zu leisten, nicht nothwendig

als klare Vorstellungen im Bewusstsein zu sein. Wenn wir den Namen eines

Menschen gehört haben, so kann das die Wiedererkennung bei der Wiederbegegnung

fördern, ohne dass wir uns des Namens sofort deutlich erinnern."

Enzyklopaedie der Philosophie und Wissenschaftstheorie

(2005)

"erkennen" hat in der Enzyklopädie kurioserweise keinen Eintrag,

nur "Erkenntnis":

"Erkenntnis (engl. knowledge, franz.

connaissance), ebenso wie >Wissen im engeren, philosophischen und wissenschaftlichen

Sinne im Unterschied zu den unabgesicherten und häufig subjektiven

Orientierungsweisen des Meinens (>Meinung) und des Glaubens

(>Glaube (philosophisch)) das begründete Wissen eines >Sachverhaltes

(>Tatsache). Die philosophische Tradition unterscheidet insbes. (1) zwischen

diskursiver (>diskursiv/ Diskursivität) und intuitiver (>Intuition)

bzw. evidenter (>Evidenz) E., je nachdem,

ob es sich um ein methodisch und begrifflich aufgebautes (durch Ableitung,

Erklärung, Definition etc. vermitteltes) Wissen oder um ein in diesem

Sinne unvermitteltes Wissen (Wissen durch >Anschauung) handelt, und (2)

(in systematischem Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Begriff

und Anschauung) zwischen einer E. a priori

und einer E. a posteriori, wobei nach

den Analysen I. Kants auch >empirische E.<

nach dem Muster der Physik auf apriorische, nämlich methodische E.orientierungen

als Bedingungen ihrer Möglichkeit rekurriert (>a priori). Der für

den Begriff der E. konstitutive Zusammenhang

zwischen den (strukturierenden) Leistungen des E.subjekts

und den Gegebenheiten des E.objekts

bildet historisch gesehen das sogenannte >Subjekt-Objekt-Problem. Die Explikation

des Begriffs der E. in diesen und anderen

Hinsichten erfolgt in der >Erkenntnistheorie.

Literatur: H. Krings / H. M. Baumgartner,

Erkennen, E., Hist. Wb. Ph. II (1972), 643-662; W. Luther, Wahrheit, Licht

und E. in der griechischen Philosophie

bis Demokrit, Arch. Begriffsgesch. 10 (1966), 2-240; A. Quinton, Knowledge

and Belief, Enc. Ph. IV (1967), 345-352; weitere Literatur: >Erkenntnistheorie.

J. M."

Auch im Eisler (1904), Wörterbuch der Philosophie, gibt es keinen Eintrag "erkennen", nur einen zu Erkenntnis.

Erkenntnis im Woerterbuch der phaenomenologischen

Begriffe

Vetter, Helmuth (2004, Hrsg.) Wörterbuch der phänomenologischen

Begriffe. Hamburg: Meiner.

"Erkenntnis.

Geistige Aneignung des Sinngehalts von Sachverhalten, Zuständen oder

Vorgängen. Jede E. erhebt einen

Wahrheitsanspruch: die Prätention, wahrhaft von der Wirklichkeit urteilen

zu können. Das philosoph. Problem der E.

besteht demnach im Prinzip in der Bestimmung des Begriffs und der Bedingungen

einer wahren E. Dieselbe Frage

stellt sich in der Phänomenologie, wobei sie aber sehr unterschiedlich

betrachtet wird. Es gibt keinen einheitlichen phänomenolog. Begriff

der E. ... ..."

Neurobiologie

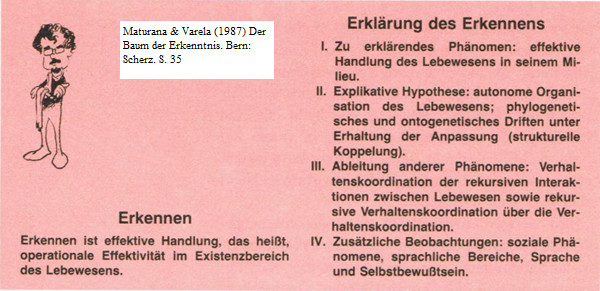

Maturana & Varela

(1987, 3.A.) Der Baum der Erkenntnis. Wie wir die Welt durch unsere Wahrnehmung

erschaffen - die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern:

Scherz

Sachregister "erkennen 31ff, 147, 182, 262f, 267.

Kommentar-MV-1987-S35: Eine sehr schlechte und wissenschaftlich unbrauchbare "Definition", weil viel zu weit und ungenau. Unklar ist zudem, weshalb erkennen eine "effektive" Handlung sein soll, vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Erkennen auch falsch oder unzulänglich sein kann.

Maturana, Humberto (1994)

Kapitel 1: Elemente des Erkennens?

Zusammenfassung: Über die Elemente des Erkennens

selbst erfährt man praktisch nichts. Das Kapitel 1 Elemente des

Erkennens (S. 27-51, besteht überwiegend aus autobiographischem

Plaudern mit den Abschnitten :

- Das Rheinkind (S. 27)

Jenseits von Afrika (S. 28)

Das erste eigene Labor (S.29)

Der Trick: 'Sei kein Forsch!' (S. 30f)

Sein und Scheinen (S. 32)

Bedenkzeit (S. 32f)

Leben in den Sechzigern (S. 34)

Einbahnstraße oder Kreisverkehr (S.34f)

Lebenskunst (S. 36)

Sachkenner (S. 34f)

Der doppelte Blick (S. 37f)

Die Gretchenfrage (S.39)

Befindlichkeiten (S. 39f)

Frage und Antwort (S. 40f)

Beobachten und Erklären (S.41f)

Papier ist geduldig (S. 42)

Erklärungsmodi (S. 43)

Mittel zum Zweck (43f)

Bedingung der Möglichkeit (S. 44f)

Niederer Wahn (S: 45f)

'Gänsefüßchen' (S.46f)

Aspektwechsel (S.47f)

Vermischte Kohärenzen (S. 48)

Zwischenmenschliche Erkenntnisspiele (S.48f)

Wunder dauern etwas länger (S.50f)

Maturana (1982) Biologie der Kognition.

In (31-80) Maturana, Humberto R. (1982, Hrsg.) Erkennen: Die

Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig: Vieweg.

- Biologie der Kognition 32

Einleitung 32

Epistemologie 32

Biologie 32

Das Problem 33

Die kognitive Funktion im allgemeinen 34

Der Beobachter 34

Das lebende System 35

Evolution 37

Der kognitive Prozeß 39

Die kognitive Funktion im besonderen 40

Die Nervenzellen 40

Architektur 44

Funktion 46

Repräsentation 47

Beschreibung 52

Denken 54

Natürliche Sprache 55

Gedächtnis und Lernen 60

Der Beobachter: Epistemologische und ontologische Konsequenzen 63

Probleme der Neurophysiologie der Kognition 65

Schlußfolgerungen 71

Postskriptum 79

Roth, Gerhard (2003) Fühlen, Denken, Handeln. Frankfurt aM: Suhrkamp.

Weder im Inhaltsverzeichnis noch im Sachregister gibt es einen Eintrag mit "erkennen".

Gebrauchsbeispiele des Wortes erkennen

[Erkennen in der Alltags-, normalen oder natürlichen Sprache]

Es dürfte potentiell unendlich viele Sachverhalte geben, die erkannt werden können.

Zeugenaussage

Erkennen spielt im Recht bei der Zeugenaussage eine wichtige Rolle.

Was hat jemand erkannt? Wie kann man das prüfen? > Aussagepsychologie.

Handlungsmoeglichkeiten

erkennen

Stegmann, R. & Schröder, U. B. (2018)

Verstehen und Erkennen: Das Zusammenspiel

von psychischer Gesundheit und Erkrankung. In (27-40): R. Stegmann, U.

B. Schröder, (2018) Anders Gesund – Psychische Krisen in der Arbeitswelt.

Wiesbaden: Springer Fachmedien. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-17882-6_3]

Insgesamt 13 Fundstellen (inhaltlich 3): 27 (Titel),

28 (Kopfzeile), 29 (2), 30 (Kopfzeile), 32 (Kopfzeile) (2), 34 (Kopfzeile),

36 (Kopfzeile), 38 (Kopfzeile), 39 (Lit), 40 (Kopfzeile)

- SS-2018-S. 29: "... Für die psychische Gesundheit

braucht es individuelle Handlungsspielräume, um selbstbestimmt Entscheidungen

treffen zu können, um Handlungsmöglichkeiten zu erkennen

und auch zu nutzen und um letztlich schwierige Lebenssituationen bewältigen

zu können."

Frühwarnzeichen erkennen

SS-2018-S.32-1: "Stufe 1: Anzeichen der Erschöpfung,

Schlafstörungen, Energieverlust, Gedankenenge etc. bilden Frühwarnzeichen,

die, wenn wir sie frühzeitig erkennen

und etwas dagegen tun, uns helfen, nicht zu erschöpfen."

Krise spät oder zu spät erkennen

SS-2018-S.32-2: "Betrachtet man die Stufen der Erschöpfungsspirale

bzw. die Phasen einer psychischen Krise und ruft sich das Beispiel von

Frau W. in Erinnerung, wird deutlich, dass eine Erschöpfung bzw. eine

sich zuspitzende Krise frühzeitig, spät oder zu spät erkannt

werden kann."

SS-2018-S.32-3: "Je früher wir erste Anzeichen erkennen, desto einfacher ist es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Frühzeitige Interventionen sind abhängig von der Sensibilität der Betroffenen selbst und von der des Umfeldes: in der Regel ist es so, dass beides miteinander in Wechselwirkung steht."

SS-2018-S.39-Lit: BKK Dachverband & Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK). (Hrsg.). (2015). Psychisch krank im Job. Verstehen. Vorbeugen. Erkennen. Bewältigen. Bonn: BKK. https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/user_upload/BKK_Dach_Broschure_Psychisch_FINALE_WEBDATEI_alles.pdf."

- Rechtzeitig erkennen

Betrachtet man die Stufen der Erschöpfungsspirale bzw. die Phasen einer psychischen Krise und ruft sich das Beispiel von Frau W. in Erinnerung, wird deutlich, dass eine Erschöpfung bzw. eine sich zuspitzende Krise frühzeitig, spät oder zu spät erkannt werden kann. Je früher wir erste Anzeichen erkennen, desto einfacher ist es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Frühzeitige Interventionen sind abhängig von der Sensibilität der Betroffenen selbst und von der des Umfeldes: in der Regel ist es so, dass beides miteinander in Wechselwirkung steht.

Quelle S. 32 : Stegmann, R. & Schröder, U.B. (2018) Verstehen und Erkennen: Das Zusammenspiel von psychischer Gesundheit und Erkrankung. In (27-40): R. Stegmann, U.B. Schröder, (2018) Anders Gesund – Psychische Krisen in der Arbeitswelt. Wiesbaden: Springer Fachmedien. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-17882-6_3]

Wiedererkennen

"Für das Wiedererkennen und Lernen ist es günstig, Ansprache und Berührungen zunächst immer nach dem gleichen Begrüßungsritual durchzuführen. Wenn die Eltern ihre Kontaktaufnahme [>10] mehrmals am Tag auf diese Weise gestalten, reagieren manche Frühgeborene bereits nach wenigen Tagen in einer besonderen Art auf ihre Mutter bzw ihren Vater. Diese Reaktion ihres Kindes wird für die Eltern mehr und mehr spürbar. Sie freuen sich und reagieren intuitiv mit mehr positiver Mimik und Stimme auf ihr Kind. Eine Positivspirale beginnt."

Quelle S. 206: Nantke, Sabine & Streit, Uta (2015) Körperkontaktstörungen bei Frühgeborenen verhindern, erkennen und behandeln. In (193-212) Jansen, Fritz & Streit, Uta (2015, Hrsg.) Fähig zum Körperkontakt Körperkontakt und Körperkontaktstörungen - Grundlagen und Therapie - Babys, Kinder & Erwachsene - IntraActPlus-Konzept. Berlin: Springer.

Stoerungsbilder Erkennen

"Erkennen

Häufige Störungsbilder kennen und auf Warnsignale achten

– bei sich und anderen. Da langfristige psychische Belastungen zu einer

behandlungsbedürftigen psychischen Störung führen können,

ist es wichtig, Warnsignale bei sich und anderen rechtzeitig

zu erkennen – zumal die frühe Einleitung von Maßnahmen

die Prognose erheblich verbessert. Häufig liegt jedoch

gerade im Erkennen das Problem.

Das beginnt bereits bei den Betroffenen: Obwohl sie oft ahnen,

dass sie in einer psychischen Krise stecken, verschließen sie

die Augen aus Angst vor der Diagnose und deren Konsequenzen. Vielfach gehen

sie gar nicht oder zu spät zum Arzt. Dabei fällt es vielen leichter,

körperliche Beschwerden anzusprechen, die mit ihrer psychischen Störung

einhergehen. Das macht es jedoch für Expertinnen und Experten oft

schwerer, die Situation richtig einzuschätzen.

Dabei ist gerade in der Arbeitswelt das rechtzeitige Bemerken psychischer

Probleme wichtig. Denn wer z. B. aufgrund einer psychischen Erkrankung

Konzentrationsprobleme hat, macht schneller Fehler. Wer unter einer sozialen

Angststörung leidet, kann beruflich wichtige Themen nicht ansprechen.

Und wer Alkohol während der Arbeit konsumiert, kann sich und

andere gefährden. Die Augen offenzuhalten – bei sich und anderen

– und bei Bedarf Expertenrat einzuholen, ist für alle Beteiligten

das A und O."

Warnsignale bei sich

erkennen

"Um eine hohe Belastung bei sich selbst zu erkennen,

kann die folgende Checkliste hilfreich sein. Hier können Sie für

sich überprüfen, ob Ihre persönliche Belastungsampel auf

„Grün“, „Gelb“ oder „Rot“ steht."

Quelle S. 34ff: BKK Dachverband & Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK). (Hrsg.). (2015). Psychisch krank im Job. Verstehen. Vorbeugen. Erkennen. Bewältigen. Bonn: BKK. [PDF]

Warnsignale bei anderen

erkennen

DDH-S. 38: Warnsignale bei anderen erkennen

"Wenn Ihnen bei einer Kollegin oder einem Kollegen, bei Ihrer Mitarbeiterin

oder Ihrem Mitarbeiter über mehrere Wochen bestimmte Verhaltensweisen

auffallen, sollten Sie aufmerksam werden. Darunter fallen, wenn sie bzw.

er ...

- ein im negativen Sinne deutlich anderes Verhalten an den Tag legt,

- Anzeichen von hohem Stresserleben aufweist wie leichte Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Vergesslichkeit,

- vermehrt Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen hat,

- deutliche Leistungseinbußen zeigt.

S. 37: [Selbsttest]

Quelle: Deutsche Depressionshilfe:

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/files/cms/unsere%20Angebote/praxishilfe-psychisch-krank-im-job.pdf

Gewalttaten in der Schule rechtzeitig erkennen

"Meiner Meinung nach sollte es mehr Schulpsychologen geben und sollten

auch diese [>143] Schulpsychologen darin geschult werden, Warnsignale und

Risikofaktoren für mögliche School Shootings, aber natürlich

auch andere Problemlagen zu erkennen"

Quelle S. 142 Lassen sich schwere schulische Gewalttaten

frühzeitig erkennen und verhindern?

Rebecca Bondü

Kennen und Erkennen

Zusammenfassung erkennen / kennen. Umgangssprachlich werden kennen und erkennen manchmal synonym verwendet. Systematisch ist erkennen kennen vorgelagert (Schneider sieht es umgekehrt, S. 407: "a) Die Erkenntnis ruht inhaltlich auf der Kenntnis; ..."). Erst muss man etwas erkennen, bevor man es dann später kennen kann. Kennen hat eine sehr große Spannweite (>Duden) und Tiefe. In der Kunst spricht man z.B. von Kennerschaft und meint damit einen echten und sehr kompetenten Kenner eines Sachgebietes, z.B. einen Kenner van Goghs. Der Duden liefert eine ziemlich gute Analyse der Bedeutungen:

- "Beispiele du kanntest; selten du kenntest; gekannt; kenn[e]!;

jemanden, etwas kennenlernen oder kennen lernen; wenn wir uns erst näher

kennengelernt oder kennen gelernt haben; sie hat die Schrecken des Krieges

kennengelernt oder kennen gelernt

- etwas gut, genau, gründlich, oberflächlich, flüchtig, nur vom Hörensagen, nur vom Sehen, aus eigener Anschauung, bis ins Kleinste, von Grund auf kennen

- die Welt, das Leben, seine Heimat kennen

- ich kenne sie, ihre Vorzüge und Schwächen, genau

- (umgangssprachlich) da kennst du mich aber schlecht (schätzt du mich falsch ein)

- von diesem Schriftsteller kenne ich nichts (habe ich nichts gelesen)

- das kennen wir [schon] (umgangssprachlich abwertend; diese Ausrede ist uns [schon] geläufig)

- wie ich sie kenne, tut sie genau das Gegenteil

- von dieser Seite kannten wir dich noch nicht

- wir kennen sie nur als zuverlässige Person

- sich [vor etwas <Dativ>] nicht mehr kennen ([aufgrund von etwas] außer sich sein: sich vor Wut nicht mehr kennen)

- wir kennen uns schon lange

- jemanden nur flüchtig kennen

- er kennt mich persönlich

- woher kennen wir uns?

- wir kennen uns schon (wir sind miteinander bekannt [gemacht worden])

- die beiden kennen sich nicht mehr (sind miteinander verfeindet und beachten sich bewusst nicht mehr, wenn sie sich begegnen)

- sein Handwerk kennen

- das Schachspiel kennen

Bedeutungen (6)

1. a) mit jemandem, etwas (in seinen charakteristischen Eigenschaften) bekannt geworden sein und im Bewusstsein [behalten] haben; mit jemandem vertraut sein; über jemanden, sich, etwas Bescheid wissen

Beispiele

1. b) jemandem in bestimmter Weise, durch bestimmte Eigenschaften,

als jemand, der durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet ist, bekannt

sein

Beispiele

1 c) mit jemandem bekannt sein

Beispiele

2. verstehen, beherrschen

Beispiele

- ich kenne sie am Gang, an der Stimme

- jemandes Namen, Alter kennen

- kennst du den Grund für sein Verhalten?

- ich kenne ein gutes Mittel gegen Schnupfen

- kennst du ein gutes Restaurant?

- jeder kennt seinen Platz (weiß, wo sein Platz ist)

- in diesem Land kennt man keinen Winter

- die Eingeborenen kennen keine festen Behausungen

- eine Katastrophe von nie gekanntem (erlebtem) Ausmaß

- in übertragener Bedeutung: die Gegend kennt (in der Gegend gibt es) lange, harte Winter

- seine Pflichten kennen

- sie kennt kein Mitleid, keine Rücksicht, keine Gnade, keine Skrupel, keine Hemmungen, keine Unterschiede

- er kennt keine Grenzen, kein Maß (schreckt vor nichts zurück)

- sie kennt nur ihre Arbeit

3. [wieder]erkennen [können]

Beispiel

4. anzugeben, zu bezeichnen wissen

Beispiele

5. mit etwas in Berührung gekommen sein und daher [wissen

und] Erfahrung darin haben, was und wie etwas ist

Beispiele

6. a) sich einer Sache, die Berücksichtigung oder Verwirklichung

nahelegt, bewusst sein

Beispiel

6. b) sich in seinem Handeln (von etwas) bestimmen, beeinflussen

lassen; in seinem Handeln (von etwas) bestimmt, beeinflusst sein (meist

verneint)

Beispiele

Wendungen, Redensarten, Sprichwörter

da kenne ich nichts (umgangssprachlich: das lasse ich mir nicht nehmen,

davon lasse ich mich nicht abhalten)

Wissenschaftliche Meinungen zu Erkennen und Kennen

Johann August Eberhards Synonymisches

Handwörterbuch der deutschen Sprache (1910)

https://www.textlog.de/38758.html

- "497. Erkennen 1). Kennen 2).

1) To recognize. Reconnaître. Riconoscere.

2) Know. Connaître. Conoscere.

Kennen heißt, mit den Merkmalen und Kennzeichen einer Sache bekannt sein und sie im Gedächtnis haben; erkennen, sie an diesen Merkmalen und Kennzeichen und vermittels derselben von andern unterscheiden. Es gibt ein Kennen und Erkennen des Verstandes, es gibt aber auch ein bloßes sinnliches Kennen und Erkennen, und dieses fehlt auch den Tieren nicht. Ein Hund erkennt seinen Herrn, das ist, er unterscheidet ihn und findet ihn aus vielen andern Menschen heraus, denn er ist mit den Kennzeichen, durch welche er sich von andern unterscheidet, bekannt, mit seinem Geruche, mit seiner Stimme u. dgl. m. Man kennt einen Menschen, wenn man mit seinen Gesichtszügen, seinen Mienen und Gebärden, seiner Stimme usw. bekannt ist und diese Kennzeichen im Gedächtnis hat, und man erkennt ihn daran, wenn man ihn sieht und sprechen hört. Zu dem Kennen und Erkennen durch den Verstand wird erfordert, daß man sich bewußt sei, zu welcher Art und Gattung ein Ding gehört. Man muß also mit den Merkmalen dieser Art und Gattung bekannt sein und sie im Gedächtnis haben, oder man muß sie kennen, und man muß sie an dem einzelnen Dinge unterscheiden und wahrnehmen, wenn man es erkennen will. Der Botaniker kennt eine Pflanze, wenn er mit den Kennzeichen der Art und Gattung, zu der sie gehört, bekannt ist, und erkennt sie z. B. als eine Spiraea, wenn er die Kennzeichen dieser Gattung an ihr wahrnimmt und unterscheidet. Aus den Merkmalen der Dinge werden die Begriffe zusammengesetzt. Wer also einen deutlichen Begriff von einem Dinge hat, der kennt es; und wenn er sich der Merkmale dieses Begriffes an demselben bewußt wird, so erkennt er es."

Rickert, Heinrich (1934) KENNEN UND

ERKENNEN Kant-Studien, Volume 39 – Jan 1, 1934, 139-155.

RH-S.150f: "Zusammenfassend dürfen wir sagen: das Erkennen, das

mehr als bloßes Kennen ist, läßt sich so wenig als ein

abbildendes Anschauen begreifen, daß wir darin vielmehr durchweg

eine Umformung der gegebenen Anschauung durch nicht-anschauliche Faktoren

zu verstehen haben, die in der Wissenschaft sprachlich durch Sätze

zum Ausdruck gebracht wird. Daß solche Sätze oder Aussagen oder

Urteile, oder wie man sonst sagen will, nicht in dem Sinne wahr sein können,

daß sie die Anschauung abbilden oder selber nur Anschauung sind,

hat man denn auch vielfach eingesehen. Merkwürdigerweise aber ist

bisweilen daraus der Schluß gezogen worden, daß Aussagen beim

Erkennen nicht das sind, was die Wahrheit der Erkenntnis gebe. Ja man kann

lesen, daß Aussagen oder Urteile geradezu der „Tod der Wahrheit"

seien. Solche Ansichten mögen manchem „geistreich" erscheinen. Die

Denker jedoch,

die sie ernst nehmen, vergessen, daß sie selber stets Aussagen

oder Urteile vollziehen, welche mit dem Anspruch auftreten, wahr zu sein,

ja daß noch niemals eine wissenschaftliche Arbeit zustande gekommen

ist, deren Wahrheitsgehalt nicht aus Aussagen oder Urteilen bestand. Wenn

also Aussagen oder Urteile nicht zur Wahrheit führen, dann gibt es

für den Menschen überhaupt keinen Weg, wissenschaftlich Wahres

zu erkennen. Nur Aussagen oder Urteile tragen in der Wissenschaft einen

Wahrheitscharakter, und man täte daher, falls man an ihre Fähigkeit,

Wahres zu erkennen, nicht glaubt, am besten, nicht nur alles Erkennen,

sondern auch alle Erkenntnistheorie aufzugeben, da auch die Theorie des

Erkennens, um wahr zu sein, in Aussagen bestehen muß.

Das ist demnach das Problem, welches die Erkenntnistheorie

notwendig zu stellen hat, wie eine Erkenntnis wahr sein kann, obwohl sie

niemals ein bloßes Abbild des zu erkennenden Gegenstandes ist und

insofern stets mehr als eine bloße Anschauung enthält. Daß

das Anschauen für sich allein beim Erkennen nicht genügt, haben

sogar solche Männer gewußt, die sich im übrigen weigerten,

„über das Denken zu denken", die also Erkenntnistheorie nicht treiben

wollten. Goethe legte gewiß bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten

den größten Wert auf die Anschauung. Aber auch er hat in seiner

Farbenlehre, in der er die Anschauung nirgends entbehren konnte, gesagt:

„Das bloße Anblicken einer Sache kann uns nicht fördern." Daran

sollten wir festhalten und den theore-[>151]tischen Intuitionismus, den

sogar Goethe, der „Augenmensch", ablehnte, als umfassende Erkenntnistheorie

endgültig fallen lassen."

Schneider, Friedrich (1967) Kennen und

Erkennen: ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie. Zweite, verbesserte Auflage

(erste 1949). Gütersloh: Bertelsmann. Darin: § 43 Erkennen -

Kennen - Sein S. 407-412.

Erkennen 27 Fundstellen; kennen 47

Fundstellen.

§43 S. 407: "a) Die Erkenntnis ruht inhaltlich auf der Kenntnis;

sie sucht funktionell das vorwissenschaftlich Gekannte durch Vorstellen

und Sprechen in bestimmter Weise abzubilden (zwar nicht in seiner Totalität,

so daß das Abbild ein Abklatsch wäre). Die Abbildung geschieht

durch abstraktivisolierende Heraushebung, Ersonderung besonderer Züge

zu besonderen Zwecken (methodische Leitung des Erkennens)."

Kommentar: Ich sehe es umgekehrt: Erst muss man

etwas erkennen, bevor man es dann später kennen kann.

Gabriel, Gottfried (2010) Kennen und Erkennen.

In (43-55) Bromand, Joachim & Kreis, Guido (2010, Hrsg.) Was sich nicht

sagen lässt. Das Nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion.

Berlin: Akademie Verlag. https://doi.org/10.1524/9783050089553.43

Setzt sich mit verschiedenen Positionen auseinander,

z.B. mit Rickert, Carnap, Schlick, aber auch ganz allgemein: "Die

Anerkennung nicht-propositionaler Erkenntnis ist nach wie vor umstritten.

Umstritten ist allerdings weniger die Wahrheit einer Aussage als vielmehr

die Angemessenheit einer Unterscheidung."

Kalle (2014) Kennen und erkennen bei Calvin

https://kallelta.wordpress.com/2015/10/15/kennen-und-erkennen-bei-calvin/

Literatur (Auswahl) im Text

- BKK Dachverband & Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK). (Hrsg.). (2015). Psychisch krank

- Gabriel, Gottfried (2010) Kennen und Erkennen Aus dem Buch Was sich nicht sagen lässt.

- Wundt, Wilhelm (1921) Logik /3: Logik der Geisteswissenschaften eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. 4. A. Stuttgart: Enke.

- Rickert, Heinrich (1934) KENNEN UND ERKENNEN Kant-Studien, Volume 39 (1-3) – Jan 1, 1934

im Job. Verstehen. Vorbeugen. Erkennen. Bewältigen. Bonn: BKK. [https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/

user_upload/BKK_Dach_Broschure_Psychisch_FINALE_WEBDATEI_alles.pdf]

Links (Auswahl: beachte)

- Wahrig Herkunftswörterbuch: https://www.wissen.de/lexikonsuche/origin_dictionary/all

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Assimilationsbegriff bei Wundt

Assimilation in psychophysiologischer Sicht wurde von Wilhelm Wundt (1832–1920) definiert als die Angleichung eines neuen Bewusstseinsinhaltes an das in Bereitschaft stehende Material. [1]

[1] Wundt, Wilhelm: Logik. (a) zu Stw. „Angleichung“: Bd. I., Seite 20; (b) zu Stw. „Benennung“: Bd. II., Seite 16 ff.

__

Determinationsbegriff bei Wundt in Logik II, 3. A. 1907. S. 17:

"Die Determination ist die Umkehrung der Abstraktion und setzt daher stets eine vorangegangene Abstraktion voraus."

__

Internetseite

Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)

__

Wundt, Wilhelm: Erlebtes und Erkanntes [PG]

__

Standort: Begriffsanalyse erkennen, Exkurs kennen.

*

Überblicks-, Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen.

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse erkennen mit Definition und zwei denkpsychologischen Beweisen und einem Exkurs zu erkennen und kennen. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Erkennen/BA_erkenn.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Begriffsanalyse erkennen__Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert: irs 15.11.2021 Exkurs erkennen und kennen nachgelesen / irs 10.11.2021 Rechtschreibprüfung und gelesen

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

15.11.21 Exkurs

erkennen und kennen nachgelesen

13.11.21 Exkurs

erkennen und kennen

11.11.21 Erstversion

ins Netz, Wahrig erg.

29.09.18 angelegt.