(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=09.11.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: TMJ

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben und Erlebnis bei Tetens 1777_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Gewahrnehmen als Wort

für den Begriff bewusstes erleben

bei Johann Nikolaus Tetens (1736-1807)

Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen

Gesamt-Übersichtsseite Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse mit Direktzugriffen

Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Zusammenfassung Hauptseite * Erlebnisregister * Beweisen in der Psychologie * Beweisregister Psychologie * natcode Register * Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Grundregeln Begriffe * Signierungssystem * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof

Inhalt

Editorial.

Zusammenfassung Tetens

1777 Erster und zweiter Band gewahrnehmen als erleben.

Zusammenfassung Tetens 1777, Erster Band gewahrnehmen

als erleben.

Exkurs: Die psychologischen

Grundbegriffe bei Tetens 1777, Erster Band.

Zusammenfassung Tetens 1777, Zweiter Band gewahrnehmen

als erleben.

Fundstellen gewahrnehmen

im Kontext.

Dritter Versuch 262 Über das Gewahrnehmen

und Bewußtseyn. I. Bestimmter Begrif von dem Gewahrnehmen.

Über Tetens: Eisler

* Hehlmann * Ziegenfuss

& Jung.

Literatur, Links, Glossar,

Anmerkungen und Endnoten,

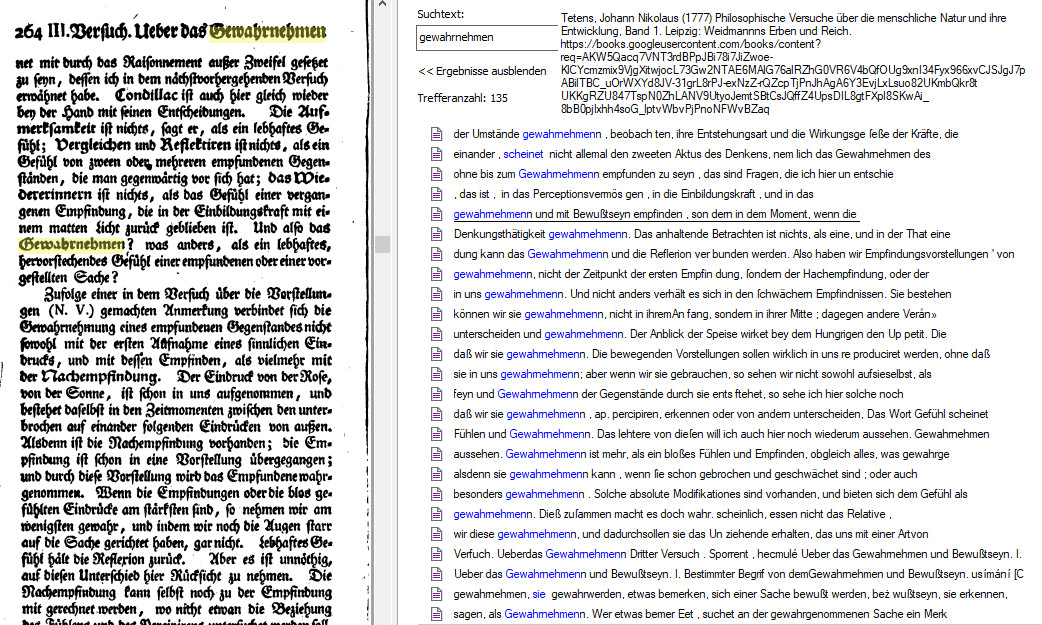

- Google Books Tetens 1777 Band 1 nach Laden des Downloads 135 Fundstellen richtig ausgewiesen.

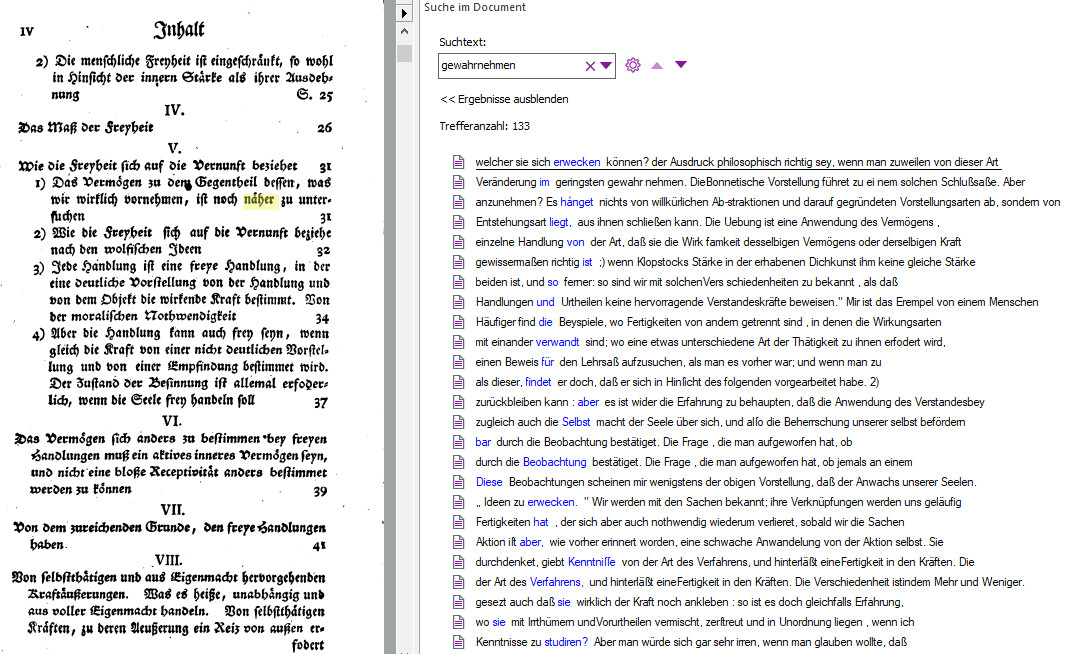

- Google Books OCR Fehler bei gewahrnehmen in Band 2 nach Laden des Downloads.

Editorial

Mit Johann Nikolaus Tetens beiden Werken Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklungbeginnt die empirische Psychologie Deutschland. Auch wenn das Wort erleben in den beiden Werken nicht gebraucht wird, so gebraucht Tetens doch den Begriff erleben, genauer bewusstes erleben, mit dem Wort gewahrnehmen, wie auf dieser Seite dokumentiert wird. Gewahrnehmen ist eine kreative und sinnige Wortschöpfung, die ich im Grimm'schen Deutschen Wörterbuch nicht gefunden habe (Abruf 09.11.2023).

Zusätzlich wird noch kritisch auf die psychologischen Grundbegriffe bei Tetens 1777 eingegangen und einige Informationen über Tetens als Psychologe gegeben.

Anmerkung: Bei Google Books haben sich eine Menge OCR-Fehler und Suchirritationen ergeben, beim Text suchen ist also höchste Vorsicht und kritische Prüfung angesagt!

Zusammenfassung Tetens 1777 Erster und zweiter Band gewahrnehmen als erleben

Tetens gebraucht in Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Zwei Bände, zwar das Wort erleben nicht, aber Tetens verwendet den Begriff des Wortes "erleben" nämlich gewahrnehmen für bewusstes erleben. Nachdem mit Tetens die empirische Psychologie erst beginnt, sind andere Wortgebräuche auch nicht verwunderlich. Hier ist auf der sicheren Seite, wer Wort und Begriff zu trennen weiss und sich vom Wort nicht irrtieeren lässt, vor allem nicht Wort und Begriff gleichsetzt oder aus dem Fehlen eines Wortes falsch darauf schließt, dass auch der Begriff nicht vorliegt. Ein schönes Beispiel dafür, dass für einen Begriff auch unterschiedliche Worte gebraucht werden können. Und auch ein Beleg dafür, dass die Suche nach Worten als Beleg für einen Begriff kritisch zu betrachten ist und man auch andere Worte in Erwägung ziehen sollte.

Zusammenfassung Tetens 1777, Erster Band gewahrnehmen als erleben

Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 1. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] Sucht man im Netz in [GB], so weist Google Books in der Direktanzeige 16x gewahrnehmen aus. Nach dem Download ergeben sich 135 Treffer (hier dokumentiert). Man muss mit den Suchprogrammen also sehr vorsichtig sein. [DTA Abruf 09.11.2023] weist 255 Fundstellen "gewahrnehmen" aus.

Tetens gebraucht in Philosophische Versuche

über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Erster Band,

zwar

das Wort

erleben nicht, aber Tetens verwendet den Begriff,

nämlich gewahrnehmen für bewusstes erleben. Ein

schönes Beispiel dafür, dass für einen Begriff auch

unterschiedliche Worte gebraucht werden können. Und auch ein Beleg

dafür, dass die Suche nach Worten als Beleg für einen Begriff

kritisch zu betrachten ist.

Exkurs: Die

psychologischen Grundbegriffe bei Tetens 1777, Erster Band

- Zusammenfassung-psychologische Grundbegriffe bei Tetens [>Über

Tetens]

- ZTGB1777-1.1 Obwohl Tetens sehr erfreulich empirisch orientiert ist und auch schon erste Messungen zu Nachempfindungen durchgeführt hat, bleibt er mit seinen Sätzen, Theoremen und Theorien einer allgemein-abstrakten Sprache verhaftet, es fehlt an konkreten Beispielen, Befunden, Belegen, Versuchen, Experimenten.

- ZTGB1777-1.2 Tetens behauptet und meint viel, aber er fundiert seine Thesen nicht mit echten operationalen (Selbst-) Beobachtungen - die Krankheit aller PhilosophInnen - , obwohl er, wie jeder andere Mensch, 16 Stunden am Tag Zeit für genügend Material hätte. Er definiert oder erläutert seine Grundbegriffe nicht ausreichend bei den ersten Gebräuchen (>Zum Geleit).

- ZTGB1777-1.3 Aus der Vorrede V: "... Man betrachtet die Seelenveränderüngen von der Seite, da sie etwas in dem Gehirn, als dem innern Organ der Seele sind, und sucht sie als solche Gehirnsbeschaffenheiten und Veränderungen zu erklären. ...; aber es geht doch bey ihren [Psychologen] Analysen eben sowohl, als bey den Erklärungen der erstem, alles dahin, zu zeigen, wie weit Fühlen, Vorstellen, Bewußtseyn, Denken, Lust, Unlust, Wollen, Thun, nicht nur von der Organisation des Gehirns abhängen, sondern selbst in Veränderungen und Beschaffenheiten desselben bestehen. ..."

- ZTGB1777-1.4 S.1 Die Seele empfindet, hat Vorstellungen und denkt. S. 3 ergänzt Bewegung und benennt als Grundkraft für empfinden, vorstellen und denken unverständlicherweise den Verstand (und nicht eben die Seele). Hinzu kommen als eine gesonderte Klasse die Willensäußerungen (S.3).

- ZTGB1777-1.5 Auf den Seiten 12-28 stellt Tetens 15 Sätze auf, von denen er S.28 meint: "Die bisher angeführten Sätze enthalten die ganze Lehre von den Vorstellungen in einem kurzen Entwurf. Die mehresten von ihnen sind eben so bekannt, als gewiß. Aber lasset sich dasselbige von allen sagen? Einige Punkte bedürfen noch einer weitern Erläuterung, und diese will ich hinzusetzen. ..." Den Sätzen ermangelt es an konkreten und operationalen Belegen.

_

Zusammenfassung Tetens 1777, Zweiter Band gewahrnehmen als erleben

Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 2. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] [DTA]

[GB]

weist in der Direktanzeige 5x gewahrnehmen aus. In der Darstellung von

PDF Download weist Google Books 24x gewahrnehmen aus. Nach erneutem

lokalen Laden des PDF-Downloads von Google Books wird gewahrnehmen

angeblich 133x gefunden, aber durchweg fehlerhaft (hier

dokumentiert).

[DTA]

findet 29x gewahrnehmen.

Fundstellen gewahrnehmen im Kontext

g e s p e r r t bei Tetens hier 12p fett

"Dritter Versuch 262

Über das Gewahrnehmen und Bewußtseyn.

I. Bestimmter Begrif von dem Gewahrnehmen und Bewußtseyn.

Die Redensarten in unserer Sprache, eine Sache gewahrnehmen, sie

gewahrwerden, etwas bemerken, sich einer Sache bewußt werden, bewußt

seyn, sie erkennen, und mehrere, haben zwar nicht völlig einerley

Sinn, aber sie beziehen sich alle auf einen einfachen gemeinschaftlichen

Grundbegrif von einer Aeußerung unserer Erkenntnißkraft, die

so, wie die meisten Psychologen jetzo die Worte gebrauchen gewohnt sind,

am reinsten und einfachsten durch das Wort Gewahrnehmen bezeichnet

wird. Wenn die Seele gleichsam zu. sich selbst innerlich saget, und wo

dieser Aktus lebhaft wird, ihn wirklich so ausdrückt: Siehe;

wenn sie nemlich einen Gegenstand nun als einen besondern Gegenstand

fasset, ihn auskennet unter andern, ihn unterscheidet; dann ist dasjenige

vorhanden, was ein Gewahrwerden oder Gewahrnehmen, oder die

Apperception

genennet wird. Ohne Zweifel hat dieß Wort, wie fast alle übrige,

ursprünglich eine viel eingeschränktere Bedeutung.

Gewahrnehmen ist ein Unterscheiden,

ein Auskennen, wie die mehresten sagen, die zwar durch diese Vertauschung

der Ausdrücke den Begrif von dem Aktus des Gewahrnehmens nicht deutlicher

mache [>263] als er es vorher war, aber ihn doch von einer andern Seite

darstellen, von der er vielleicht etwas mehr uri heller gesehen werden

kann. Das Bemerken will etwas mehr sagen, als Gewahrnehmen. Wer

etwas bemerket, suchet an der gewahrgenommenen Sache ein Merkmal

auf, woran sie auch in der Folge gewahrge nommen und ausgekannt werden

könne. Sich einer Sache bewußt seyn, drucket einen fortdaurenden

Zustand aus, in welchem man einen Gegenstand oder dessen Vorstellung unterscheidend

fühlet, und sich selbst dazu. Das Bewußtseyn ist von Einer Seite

ein Gefülil aber ein klares Gefühl, klare Empfindung, ein Gefühl

mit dem ein Unterscheiden der gefühlten Sache un Seiner selbst verbunden

ist. Gefühl und Gewahrnehmung sind die beiden Bestandtheile des Bewußtseyns.

II.

Ob das Gewahrnehmen einerley sey mit dem Aktus des

Fühlens in einer großem Intension? oder ob es einerley sey mit

dem Aktus des Vorstellens wenn dieser sich ausnehmend bey einer Vorstellung

äußert?

Ein Objekt, welches gewahrgenommen werden

soll, muß in uns, entweder in der Empfindung oder in der Vorstellung,

gegenwärtig

seyn. Ohne Gefül oder ohne Vorstellung kann nichts gewahrgenommen

werden. Aber ist dieß letztere etwas Eigenes, von jenen Seelenäußerungen

verschiedenes? oder ist es nur ein gewisser Grad an Stärke,

an Lebhaftigkeit, an Feinheit in dem Aktus des Fühlens oder des Vorstellens?

Denn daß nicht ein jedes Gefühl, nicht das dunkle Gefühl

einer Sache, vorausgesetzt, daß dieses auch ein Fühlen genennet

werden soll, ein Bewußtseyn sey, schei-[24]net durch das Raisonnement

außer Zweifel gesetzet zu seyn, dessen ich in dem nächstvorhergehenden

Versuch erwähnet habe. Condillac ist auch hier gleich wieder

bey der Hand mit seinen Entscheidungen. Die Aufmerksamkeit ist nichts,

sagt er, als ein lebhaftes Gefühl; Vergleichen und Reflektiren

ist nichts, als ein Gefühl von zween oder mehreren empfundenen Gegenständen,

die man gegenwärtig vor sich hat; das Wiedererinnern ist nichts,

als das Gefühl einer vergangenen Empfindung, die in der Einbildungskraft

mit einem matten Licht zurück geblieben ist. Und also Gewahrnehmen?

was anders, als ein lebhaf- tes hervorstechendes Gefühl einer empfundenen

oder einer vorgestellten Sache?

Zufolge einer in dem Versuch über die Vorstellungen

(N. V.) gemachten Anmerkung verbindet sich die »Wahrnehmung eines

empfundenen Gegenstandes nicht sowohl mit der ersten Aufnahme eines sinnlichen

Eindrucks, und mit dessen Empfinden, als vielmehr mit der Nachempfindung.

Der Eindruck von der Rose, von der Sonne, ist schon in uns aufgenommen,

und bestehet daselbst in den Zeitmomenten zwischen den unterbrochen auf

einander folgenden Eindrücken von außen, «denn ist die

Nachempfindung vorhanden ; die Empfindung ist schon in eine Vorstellung

übergegangen ; durch diese Vorstellung wird das Empfundene wahrgenommen.

Wenn die Empfindungen oder die blos gefühlten Eindrücke am stärksten

sind, so nehmen wir am wenigsten gewahr, und indem wir noch die Augen starr

auf die Sache gerichtet haben, gar nicht. Lebhaftes Gefühl hält

die Reflexion zurück. Aber es ist unnöthig, auf diesen Unterschied

hier Rücksicht zu nehmen. Die Nachempfindung kann selbst noch zu der

Empfindung mit gerechnet werden, wo nicht etwan die Beziehung des Fühlens

und Percipierens untersuchet werden soll. [>265]"

Über Tetens

Eisler

(1912) in seinem Philosophenlexikon über Tetens

"[744] Tetens, Johann Nicolaus, geb. 1736 zu Tetenbüll, seit 1763

Prof. der Physik, seit 1776 der Philosophie (und der Mathematik) in Kiel,

seit 1789 Mitglied des Finanzkollegiums in Kopenhagen, gest. daselbst 1805.

T., der als Metaphysiker von der Leibniz-Wolffschen Philosophie beeinflußt ist, in deren Sinne er die Seele als immaterielle Substanz und die Elemente der Dinge ebenfalls als unkörperlich auffaßt, zeigt sich in seiner Psychologie (Einfluß von Locke, Reid, Bonnet u.a.) und Erkenntnislehre als selbständiger Denker. Als Methode der Psychologie, die auf Selbstbeobachtung zu basieren ist, bestimmt er: »Die Modifikationen der Seele so nehmen, wie sie durch das Selbstgefühl erkannt werden; diese sorgfältig wiederholt und mit Abänderung der Umstände gewahrnehmen, beobachten, ihre Entstehungsart und die Wirkungsgesetze der Kräfte, die sie hervorbringen, bemerken; alsdann die Beobachtungen vergleichen, auflösen und daraus die einfachsten Vermögen und Wirkungsarten und deren Beziehung aufeinander aufsuchen.« T. bekämpft sowohl die reine Assoziationspsychologie als die materialistisch-sensualistische Richtung. Den Begriff der Disposition (»Spur«) faßt er nicht bloß physiologisch, sondern auch psychologisch auf. Die Seele hat eine eigene Wirksamkeit, ist nicht bloß rezeptiv, sondern auch aktiv, sie besitzt ein »Dichtungsvermögen«, mittelst dessen sie aus mehreren Empfindungen oder Vorstellungen neue einfache Vorstellungen herstellt (vgl. Wundt: schöpferische Synthese). Vorstellungen des äußeren und des inneren Sinnes werden unterschieden. Die Assoziation erfolgt nach Berührung und Ähnlichkeit. Durch die Aufmerksamkeit, die sich auf sie lenkt, steht die Vorstellung »abgesondert, herausgehoben, mit mehrerer und mit vorzüglicher Helligkeit vor uns«. Drei Seelenfunktionen gibt es: Verstand, »Gefühl« und Wille. Das Gefühl der Lust und Unlust (als Bestandteil des Gefühls im weiteren Sinne, welches auch die Empfindung enthält) nennt T. »Empfindnis«. In den lustvollen Modifikationen der Seele ist ein Gefühl der Stärke und Kraft der Seele vorhanden. Das Bewußtsein ist ein Gewahrnehmen (= Apperzeption); es gibt auch Vorstellungen ohne Bewußtsein.

Das Denken ist das »Erkennen der Verhältnisse und Beziehungen in den Dingen«. Die »Denkkraft« äußert sich als Unterscheiden, Gewahrnehmen, Beziehen, Urteilen, Schließen. Es gibt ein eigenes »Gefühl der Beziehung«, ein Bemerken des Übergangs von einer Vorstellung zur anderen. Der Begriff der Relation ist »von der Denkkraft hervorgebracht und ist nichts außer dem Verstande, sondern ein ens rationis«, subjektiv; aber das »fundamentum relationis« kann etwas Objektives sein (eine Art der »Mitwirklichkeit« der Dinge).[744]

Wichtig ist die Unterscheidung von Form und Stoff der Erkenntnis (Einfluß seitens Kants Dissertation von 1770); letzterer entstammt der Wahrnehmung, erstere der Verstandestätigkeit. »Die Form der Ideen hängt von der Denkkraft ab.« Die Form ist »ein Werk der denkenden Kraft«, so daß alle Begriffe »bearbeitete Empfindungsvorstellungen« sind. Raum und Zeit sind »Verhältnisideen (Empfindungen, in ein Ganzes vereinigt). An der völligen Zurichtung dieser Vorstellungen hat die »Dichtkraft« Anteil. Aus der Verstandestätigkeit entspringen auch (formal) die Begriffe der Kausalität usw., indem der Verstand Vorstellungen nach einem »Denkungsgesetze« verbindet und allgemeine Wahrheiten erzeugt, die aller Erfahrung vorhergehen (vgl. Kants »a priori«). Im Begriffe der Kausalität übertragen wir das am Gefühle unseres eigenen Strebens Gefundene auf die Außendinge. Aus dem Gegründetsein einer Vorstellung in einer anderen, aus etwas »Subjektivischen«, machen wir eine »objektivische Abhängigkeit«. Drei Arten der »einfachen Verhältnisse« (»Denkarten«) unterscheidet T.: 1. entspringend aus der Vergleichung der Vorstellung (Identität und Diversität und ihre Arten, d.h. die eigentlichen Relationen); 2. aus dem Zusammennehmen und Absondern, Verbinden und Trennen der Vorstellungen (Zueinandersein, Verbunden- und Getrenntsein, Zugleichsein; Folge, Ordnung und alle Arten der »Mitwirklichkeit«); 3. die Verhältnisse der Dependenz, Gegründetes – Grund, Wirkung – Ursache. Die notwendigen Wahrheiten der Vernunft erzwingen unseren Beifall; ihre subjektive Notwendigkeit wird auf die Objekte übertragen. Die Axiome sind nicht aus der Erfahrung abstrahiert, sondern in der Natur der Denkkraft gegründet. Die Relativität und Subjektivität der Vorstellungen (als »Zeichen« von Eigenschaften der Dinge) hindert nicht die absolute Notwendigkeit ihrer Relationen (Vorstellung zu Vorstellung wie Sache zu Sache). Die Objektivität einer Sache bedeutet, daß sie allgemein und notwendig so erscheinen muß (»Ein beständiger Schein ist vor uns Realität«; T. spricht hier von den »Gesetzen jeder Denkkraft überhaupt«; vgl. Kants »Bewußtsein überhaupt«). Es gibt »Gesetze jedweder Denkkraft«, »Wahrheiten für jeden Verstand«, »notwendige Denkarten jedweden Verstandes«. Die Objekte sind das, was wir als Quellen unserer Empfindungen setzen und was wir durch letztere nur als Erscheinungen (Phänomene), nicht wie sie ihrem Wesen nach sind, erfassen (vgl. Leibniz, Kant). – Die Freiheit der Seele besteht in ihrer Selbstmacht, in ihrem Vermögen, anders zu handeln, als sie es tut, so aber, daß alle Handlungen einen zureichenden Grund haben. Der Mensch ist zur Vervollkommnung bestimmt, aber die Glückseligkeit hängt auch von äußeren Faktoren ab.

Schriften: Über metaphys. Wahrheiten, 1760. – Über die vorzüglichsten

Beweise des Daseins Gottes, 1761. – Über den Ursprung der Sprache

und Schrift, 1772. – Über die allgemeine spekulative Philosophie,

1775. – Philos. Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung.

1776-77 (Hauptwerk), u.a. – Vgl. G. STÖRRING, Die Erkenntnistheorie

von T., 1901. M. SCHINZ, Die Moralphilos. von T., 1906. – W. UBELE, J.

N. Tetens (in Vorbereitung)."

_

Hehlmann

im Wörterbuch der Psychologie 1966 über Tetens

Tetens, Johann Nikolas, * 16. 9. 1736 Tetenbüll (Holst.), f 15.

8. 1807 Kopenhagen, 1776—1789 Prof, in Kiel, forderte eine empirische Ps.,

deren Ausgangspunkt die Selbstbeobachtung und ihre Zergliederung bilden

müsse. Der heutige Begriff des Gefühls geht auf ihn zurück.

Sohr.: Philos. Versuche über die menschl. Natur und ihre Entwicklung,

2 Bde., 1775, 1777

_

Ziegenfuss

& Jung (1950) im Philosophenlexikon, Band 2, S. 687f über

Tetens

"Das Hauptwerk T.s, die „Philosophischen Versuche über die menschliche

Natur und ihre Entwicklung" (1776/77), ... Es verfährt nach - der

„Methode in der Naturlehre" und will „eine Analysis der Seele, die auf

Erfahrungen beruht", geben, im Gegensatz zu dem deduktiven Verfahren der

Wolffianer und ihrer metaphysischen Begründung der Psychologie. Die

metaphysischen Erkenntnisse sollen erst aus den Ergebnissen empirischer

Beobachtung folgen. Auf T. geht die Annahme von drei Grundfunktionen der

Seele und ihre Bezeichnung als Vorstellen, Wollen und „Fühlen" zurück,

die lange Zeit in der Psychologie herrschte und die alte Zweiteilung in

theoretische und praktische Seelenfunktionen ablöste, T, hat bereits

psychische Messungen yorgenommen, wie später die experimentierende

Psychologie; zum Beispiel hat er die Dauer der Nachempfindungen für

verschiedene Sinne festgelegt.

T.s Kritik an der Leibniz-Wolffschen Philosophie

gilt dem weiten Gebrauch des Begriffs „Vorstellung“, den er selbst auf

die Erinnerungsbilder einschränkt; ..."

Literatur (Auswahl)

- Tetens, Johann Nikolaus (1760) Gedanken von einigen Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige ausgemachte Wahrheiten sind. Tetens, Johann Nikolaus (Abhandlungen von den Beweisen des Daseins Gottes.

- Tetens, Johann Nikolaus (1765-1766) Über die Grundsätze und den Nutzen der Etymologie. In Sprachphilosophische Versuche, Hrsg. von Heinrich Pfannkuch. Hamburg: Meiner [GB-Teil]

- Tetens, Johann Nikolaus (1772) Über den Ursprung der Sprachen und der Schrift. In Sprachphilosophische Versuche, Hrsg. von Heinrich Pfannkuch [GB-Teil]

- Tetens, Johann Nikolaus (1775) Über die allgemeine speculativische Philosophie.

- Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 1. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] [DTA]

- Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 2. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] [DTA]

- Tetens, Johann Nikolaus (1785) Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften, erster Teil. Leipzig

- Tetens, Johann Nikolaus (1786) Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften, zweiter Teil. Leipzig

- Tetens, Johann Nikolaus (1788) Reisen in die Marschländer der Nordsee, 1788

- Tetens, Johann Nikolaus (1971) Sprachphilosophische Versuche, Hrsg. von Heinrich Pfannkuch. Hamburg: Meiner. [GB-Teil] Der Band enthält auch viele Informationen über Tetens Denken und Wirken von Erich Heintel.

Links(Auswahl: beachte)

- Beweis und beweisen bei Tetens.

- Erste psychologische Messungen bei Nachempfindungen durch J.N. Tetens um 1770?

- https://chat.openai.com/

- https://chatgpt.ch/

- https://talkai.info/de/chat/

Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Wissenschaftlicher Standort * Weltanschaulicher Standort

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

___

Google Books Tetens 1777 Band 1 nach Laden des Downloads 135 Fundstellen richtig ausgewiesen

Google Books OCR Fehler

bei gewahrnehmen in Band 2 nach Laden des Downloads

Hier die ersten 24 Fundstellen für "gewahrnehmen"

dokumentiert (Abruf

09.11.2023). Alle falsch

Standort: Gewahrgenommen als Wort für den Begriff bewusstes erleben bei Johann Nikolaus Tetens 1777.

*

Gesamt-Übersichtsseite

Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse mit Direktzugriffen

Haupt-

und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

* Zusammenfassung Hauptseite

* Erlebnisregister * Beweisen

in der Psychologie * Beweisregister

Psychologie * natcode Register

*

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse

* Hauptbedeutungen

Erleben und Erlebnis * Signierungssystem

* Begriffscontainer

(Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Gewahrnehmen als Wort für den Begriff bewusstes erleben bei Johann Nikolaus Tetens 1777. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Tetens.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: noch nicht end-korrigiert.

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

09.11.2023 1. Version ans Netz

08.11.2023 angelegt.