(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=23.02.2016 angelegt. Internet Erstausgabe? letzte Änderung: 23.06.22

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Nichtausschließbarkeit_Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich ... und hier speziell zum Thema:

Nichtausschließbarkeit

ausschließen, nicht ausschließen

können,

ausschließbar, nicht ausschließbar

und einer Text-

und Beispielsammlung

Eine wissenschaftstheoretische, sprachlogische und

wissenspsychologische Studie

mit forensisch-psychopathologischem Schwerpunkt

Originalarbeit von Rudolf

Sponsel, Erlangen

_

»Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt« (Hamlet zu Horatio)

Zusammenfassung: Ergebnisse dieser Nichtausschliessbarkeits-Untersuchung

Anlass dieser Arbeit Nichtausschließbarkeit spielt in Diagnose, Entscheidungsprozessen und besonders auch im Recht eine große Rolle. Als ich mich angeregt durch eine letztlich unbefriedgend gebliebene Diskussion im beck-blog zum Thema "Fall Mollath - BGH verwirft Revision" von Prof Ernst-Henning Müller mit der Frage näher beschäftigte, war ich erstaunt, dass ich keine Monographie, ja nicht einmal einen Aufsatz zu "Nichtausschließbarkeit" finden konnte, wobei ich natrlich nicht ausschließen kann ;-), Arbeiten übersehen zu haben. Meine wissenschaftstheoretischen, sprach-logischen und methodologischen Recherchen blieben überwiegend ergebnislos, so dass ich mich daran machte, nun selbst eine Monographie zu dem Thema verfassen. Die ersten Ergebnisse, die im Laufe der Zeit weiter ergänzt, vertieft und vervollständigt werden, lege ich nun vor: Anregungen und Kritik erwünscht.

Begriffliches: objektive und subjektive Bedeutung der Sachverhaltsfeststellung Wissenschaftstheoretisch ist (1) der Sachverhalt der Realität, (2) sein Name (Wort) oder seine unterscheidende Kennzeichnung und (3) seine feststellende Registrierung zu unterscheiden. Der Name repräsentiert ihn nur mental oder kognitiv, also den Begriff (Worte sind die Kleider der Begriffe). Der Begriff verweist also auf den Sachverhalt und auf den Namen, mit dem über den Sachverhalt gesprochen werden kann. Das Feststellen bedient sich einer oder mehrerer Methoden. Feststellen kann mehr oder minder ge- oder misslingen. Im philosophischen Realismus wird die Welt als grundsätzlich unabhängig vom erkennenden Subjekt gedacht. Aber unsere Weltbilder sind natürlich nicht vollständig unabhängig vom erkennenden Subjekt, das seine Erfahrungen, Gewohnheiten, Vorurteile aber auch Beobachtungs- oder Messmethodeneinflüsse in den Erkentnisprozess mit einbringt. Im wissenschaftlichen Erkennen werden diese Fehlerquellen so gut es geht minimiert. Soweit die Welt unabhängig von unserer subjektiven Erkenntnis gedacht wird, spricht man auch von objektiver Erkenntnis, obschon sie genau betrachtet noch nicht einmal intersubjektiv gilt. Wie schon kurz erwähnt, stößt man aber im Mikro- aber auch im zwischenmenschlichen Bereich an Grenzen, weil die Beobachtung selbst das Beobachtete beeinflussen und verändern kann. Objektive Erkenntnis hat so gesehen ein "Auflösungsvermögen", eine Grenze, was z.B durch die Quantenphysik bestätigt wurde aber auch für alle zwischenmenschlichen Erkenntnissituationen gilt. In jeder Befragung oder Exploration hat die Gegenwart des Untersuchenden einen Einfluss. Sachverhalte sind nicht immer - hinreichend sicher unverzerrt - feststellbar. Dies führt zu:

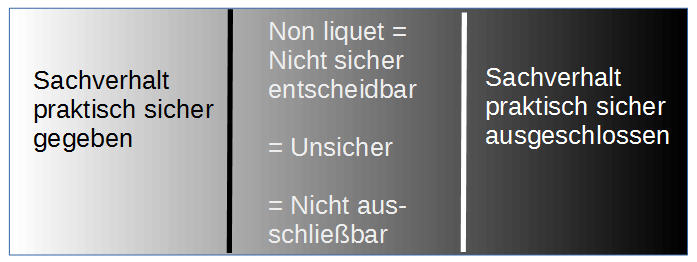

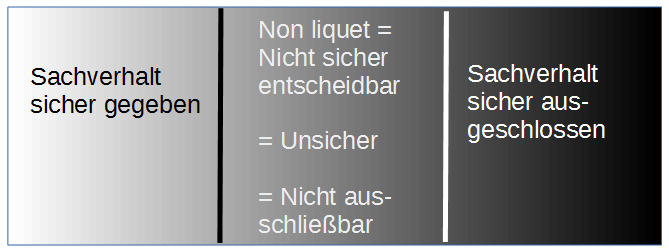

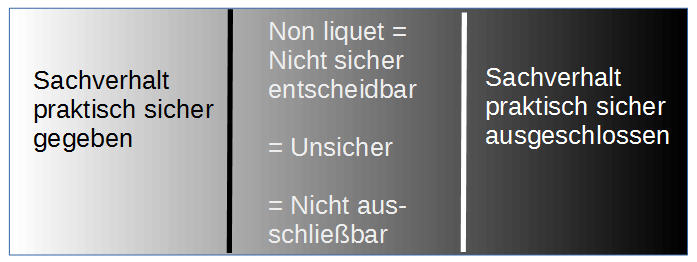

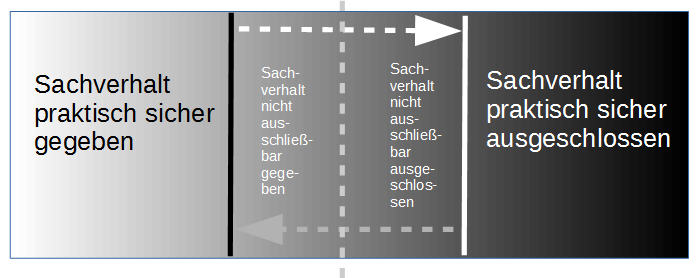

Die dreiwertige Situation der Feststellbarkeit Sachverhalte können gegeben, nicht gegeben oder unsicher (non liquet) sein. Ist die (Nicht-) Gegebenheit ein Sachverhalt unsicher, dann kann er gegeben sein oder nicht gegeben sein; sein Realitätsstatus ist unsicher. Sachverhalte kann man nun unterschiedlich sprachlich erfassen. Ist ein Sachverhalt gegeben, sprechen wir von positiver Polung (z.B. Geduld, Schuldfähigkeit). Ist ein Sachverhalt nicht gegeben, sprechen wir von negativer Polung (z.B. Ungeduld, SchuldfUNfähigkeit). Die Zugrundelegung ist eine Frage der Konvention. Die Polungen können manchmal zu Verwirrungen führen, wenn etwa ein nicht gegebener Sachverhalt als Gegebenheit eingeführt wird. So kann man z.B. SchuldUNfähigkeit als Gegebenheit betrachten und fragen: liegt SchuldUNfähigkeit vor?

Erkenntnismodell Lässt man neben wahr (w) und falsch (f) den Wahrheitswert unsicher (u) zu, gibt es drei Wahrheitswerte und eine entsprechende dreiwertige Logik. Für einen einzigen Sachverhalt gibt es dann folgendes Erkenntnismodell:

|

|

|

|

|

| Aussagewert wahr |

|

|

|

| Aussagewert falsch |

|

|

|

| Aussagewert unsicher |

|

|

|

Erkenntnislogik Der hier vorgeschlagene Ansatz birgt ein subjektives Moment, nämlich das der Feststellbarkeit, was ja ein erkennendes Subjekt oder System (Messgerät) voraussetzt. Für die reale und objektive Wirklichkeit gilt das tertium non datur, nämlich dass ein Sachverhalt entweder besteht oder nicht besteht. Aber das tertium non datur gilt nicht für das erkennende Subjekt oder System, denn dies kann Grenzen, Mängel oder Defizite haben. Insofern ist die hier vorgeschlagene dreiwertige Logik genau genommen keine formale, sondern eine Erkenntnislogik unter Einbeziehung erkennender Subjekte (Systeme), also letztlich eine Mischung objektiver und subjektiver Momente.

Polare Differenzierung unsicher Die Differenzierung unsicher bezüglich unsicher in Bezug auf die Gegegebenheit u+) bzw. unsicher in Bezug auf die Nichtgegebenheit (u-), verkompliziert nur den Denkprozess und bringt keinen Erkenntnisgewinn. Falls man auf unsicher erkennt, sind beide Pole möglich.

Wissenschaftstheoretische Bedeutung der Wahrheitswerte Man kann wahr, falsch und unsicher fundamentalistisch-puristisch deuten, wie Popper, dann gibt es überhaupt keine sichere Erkenntnis; oder man kann sich mit praktisch hinreichender Erfüllung zufrieden geben, wie das in der alltäglichen, juristischen und empirisch wissenschaftlichen Praxis mehr oder minder der Fall ist.

Der Nichtausschliessbarkeitsbereich ist sehr unbestimmt und die Unsicherheit kann von sehr klein bis sehr groß reichen, was sehr unbefriedigend ist, insbesondere wenn winzige Wahrscheinlichkeiten bereits zur Nichtausschließbarkeitsfeststellung führen. Eine numerische Spezifikation oder zumindest grobe Klassifizierung, sollte daher wenigstens gefordert werden.

Erkentniswertkriterium Nichtausschliessbarkeit

Hier

geht es um die Frage, wann hat das Erkennen der Nichtausschließbarkeit

einen argumentativen Erkenntniswert und wann nicht? (1) Wenn Nichtausschließbarkeit

nur fundamentalistisch-puristisch konstatiert werden kann, hat sie keinen

praktisch argumentativen Erkenntniswertm. (2) Wenn Nichtausschließbarkeit

eines Sachverhaltes praktisch immer richtig ist, dann hat die Nichtausschließbarkeit

keinen praktischen Erkenntnis- und damit auch keinen praktischen Argumentationswert.

(3) Wenn Nichtausschließbarkeit nur sehr weit gilt und nicht nähere

spezifizierbar ist, hat sie kaum einen argumentativen Erkenntniswert. (4)

Für Nichtausschließbarkeit sollten gute Gründe genannt

und belegt werden können, die für den nicht ausschließbaren

Fall sprechen. Also nicht nur vage Vermutungen oder rein theoretische Möglichkeiten,

die sich womöglich auch noch über eine großen Bereich -

wie in (3) - erstrecken.

I Einfuehrung Nichtausschließbarkeit

Begriffsumgebung

möglich ... unmöglich (völlig unmöglich), wahrscheinlich

... unwahrscheinlich, sicher ... unsicher, ausgeschlossen ... nicht ausgeschlossen;

absolut sicher ... absolut unsicher.

Englisch (Schöffler /Weis Deutsch-Englisch):

ausachließen irr tr to shut out; to exclude; to bar from; (Sport)

to disqualify, (zeitweilig) to suspend; (Arbeiter) to lock out; (fortjagen)

to expel; r to separate o. s.; ausgeschlossen! impossible! out of the question

I there is no idea of it I »lieh a exclusive; -ung f exclusion, excommunication;

(Aussperrung von der Arbeit) lock-out.

Ausschließbar (dict.cc) excludable.

Ausschließbar (Abacho) excludable, expellable.

Nicht ausschließbar (Google): not excludable.

Nicht ausschließbar oder nicht ausschließen können ist eine allgemein bekannte und auch gelegentlich gebrauchte Formulierung. Sie spielt in der Wissenschaft und im Recht eine große Rolle. Meist ist damit gemeint, dass etwas zwar unwahrscheinlich, aber doch nicht unmöglich ist. Genaueres weiß man oft nicht. Nicht ausschließbar gehört daher meist zum unbestimmten Bereich des Unwissens, womit wir bei der subjektiven Seite wären und damit auch bei der Frage, ob es eine objektive Bedeutung gibt und worin diese bestünde.

|

|

|

|

|

| Aussagewert wahr |

|

|

|

| Aussagewert falsch |

|

|

|

| Aussagewert unsicher |

|

|

|

Klar ist, dass ein Sachverhalt S nicht zugleich bestehen und nicht bestehen

kann. Das ist nicht nur logisch, sondern auch empirisch objektiv richtig.

Eine Person P mag sich zum Zeitpunkt t an einem bestimmten Ort O befunden

haben oder nicht. Das sind die objektiven Möglichkeiten, denn dass

sich jemand zugleich am selben Ort befindet und nicht, gibt es nicht. Was

nun der Fall war, kann sich aber unserem Wissen entziehen. War eine Person

bei Abfassung ihres Testamentes am TT.MM.JJ, hh.mm geschäftsfähig

("testierfähig") oder nicht, dürfte in vielen Fällen nicht

genau feststellbar sein ("non liquet"), vor allem dann nicht, wenn die

Person schon lange tot ist und nicht mehr untersucht werden kann. Welche

Konsequenzen ergeben sich, wenn man die Testierfähigkeit ausschließen

oder nicht ausschließen kann?

Wissenschaftstheoretisch oder methodologisch handelt

es sich bei ausschließbar oder nicht ausschließbar

um einen metasprachlichen Ausdruck. Nicht ausschließbar gehört

damit zu metasprachlichen Ausdrücken wie wahr, falsch, möglich,

sicher, wahrscheinlich, unmöglich. Merkwürdig ist, dass der Begriff

"nicht ausschließbar" in der Wissenschaftstheorie und Methodologie

so gut wie keine Rolle spielt obwohl es andererseits doch eine Modallogik

gibt, die sich mit Urteilen und Schlüssen der Modalitäten "möglich"

und "notwendig" befasst.

Mehr oder weniger sicher sein kennt jeder - wie

auch bestimmte Möglichkeiten ausschließen. Wir können uns

nun fragen: Unter welchen Bedingungen kann man etwas ausschließen,

sicher ausschließen, absolut sicher ausschließen, mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen oder ausschließen? Nun,

wenn eine Funktion mit F verschiedenen Funktionszuständen FZ1,

FZ2, ... FZi, ... FZn gegeben ist, dann

sollte die Realisation eines solchen Funktionszustandes auch möglich

sein. Aber man kann dann auch fragen: unter welchen Bedingungen ist eine

Realisation von FZ1, FZ2, ... FZi, ...

FZn möglich?

Eine praktisch wichtige Frage ist: welchen argumentativen

Wert hat das Urteil: S ist nicht ausschließbar? Oder, negativ gesehen:

Wann sollte nicht ausschließbar keinen argumentativen Wert haben?

Nun, wenn die Nichtausschließbarkeit eines Sachverhaltes immer richtig

ist, dann hat die Nichtausschließbarkeit keinen Erkenntnis- und damit

auch keinen Argumentationswert. Eine weitere praktisch wichtige Frage ist:

Kann etwas, das möglich ist, ausgeschlossen werden? Beziehungsweise:

Wann oder wie kann etwas, das möglich ist, ausgeschlossen werden?

Z.B.: Ein Auto mag fahren können, aber nicht, wenn der Tank leer ist

oder die Reifen abgeschraubt sind.

\ga neu bearbeitet

Sachverhaltsbegriff S

Die inhaltliche Bestimmung des Sachverhalts selbst gehört zur

Objektsprache, der Realisierungsgehalt zur Metasprache (wahr, falsch, möglich,

wahrscheinlich).

Die übliche zweiwertige Vorstellung lautet:

Sachverhalte sind gegeben oder nicht gegeben durch Ereignisse, Geschehen

oder Zustände der Welt oder Merkmalen davon, die unterschiedlich realisiert

sein können. Ein Sachverhalt kann vorliegen oder nicht vorliegen,

er kann möglich oder unmöglich oder mehr oder minder (un)wahrscheinlich

sein. Diese zweiwertige Modellvorstellung abstrahiert (1) vom erkennenden

System, meist Mensch oder Messgerät, (2) von Entwicklungen, die im

Werden oder Vergehen sind, wenn also weder S noch ¬ S vorliegt oder

(3) vom Bezugszeitraum, der zum Beispiel in der Zukunft liegen kann für

Aussagen sehr unsicher sein können. Genau genomen muss man auch noch

die verschiedenen Welten bedenken, für

die eine Aussage getroffen werden soll. So gilt die Aussage Der dritte

Pegasus von Berlin hat am 1. Januar 3001 seinen 999.Geburtstag nur

unter bestimmten Bedingungen. Nachdem im Jahre 2002 noch kein drittes geflügeltes

Pferd (Pegasus) hergestellt werden konnte, ist für die reale

Welt sicher, dass der 999. Geburtstag im Jahre 3001 nicht wird

gefeiert werden können. In der Welt der Phantasien

und Fiktionen ist das natürlich kein Problem.

Wahrheits- oder Funktionswerte

und ihre Bedeutung

In der Logik wird zwar mit Wahrheitswerten operiert. Es bleibt aber

offen, was darunter zu verstehen ist. Tatsächlich orientiert man sich

meist an der Sprache und versucht, die Vieldeutigkeit der Sprache durch

klare Wahrheitsbeziehungen zu präzisieren, was allerdings nicht selten

misslingt (Paradebeispiel Implikation).

In der Lebens- und Wissenschaftspraxis - außer der Mathematik und

Informatik - spielt die formale Logik so gut wie keine Rolle, obwohl sie

in den letzten 100 Jahren gewaltig weiter entwickelt wurde. Die Unübersichtlichkeit,

Vielfalt und schwere Verständlichkeit der formalen Logik steht der

praktischen Anwendung entgegen. So findet logische Argumentation weitgehend

mit normalsprachlichen Mitteln statt.

Defnition Wahrheit Überenstimmung

von Modell-Merkmalen (Kriterien)

Sind zwei Modelle M1, M2 nach gewissen Kriterien K gleich, so

kann man auch sagen, M1 ist für M2 nach K wahr und umgekehrt: Wahr

= (M1 = M2| K ). Kommt in meiner Wahrnehungswelt M1 ein Stuhl vor, so ist

die Aussage M2 Da ist ein Stuhl wahr, wenn die Kriterien - des Stuhls

- erfüllt sind. Nachdem die meisten Menschen von einer realen Außenwelt

ausgehen, kann man sie nun als M3 einführen und postulieren, dass

ein Stuhl in der realen Außenwelt existiert (real wahr = (M1 = M2

= M3| K ). Zur Unterscheidung, ob der Stuhl nur vorgestellt oder phantasiert

wurde, kann man als Außenweltkriterien z.B erwägen: kann man

ihn berühren, kann man auf ihm sitzen, kann man ihn steigen, kann

man ihn heben und jemandem anderen geben u.ä.m. ?

\ge neu bearbeitet

Interpretationsprobleme von

Sachverhalten

Die Interpretation wird erschwert (1) durch die Polung von Sachverhalten,

(2) durch die Perspektive, welcher Pol betrachtet wird und (3) durch die

Unbestimmtheit des Unsicherheits-Bereiches. Das wird im Folgenden ausführlich

untersucht und erörtert.

- Polung von Sachverhalten

- S sicher gegeben, p=1

- S höchstwahrscheinlich gegeben, 1<p>=0.9

- S wahrscheinlich gegeben, 0.9<p>=0.8

- S eher wahrscheinlich, 0.8<p>=0.6

- S so wahrscheinlich wie unwahrscheinlich, 0.6<p>=0.4

- S eher unwahrscheinlich, 0.4<p>=0.2

- S unwahrscheinlich, 0.2<p>=0.1

- S sehr unwahrscheinlich 0.1<p>0

- S sicher ausgeschlossen, p=0

Ein Sachverhalt kann begrifflich positiv oder negativ gefasst sein. Und je nach Interesse, Zwecken und Zielen wird die positive oder negative Fassung so oder so bewertet. In der psychologischen Testtheorie nennt man das Polung eines Aufgabeninhalts. Positivpolung erfolgt durch die Erfragung eines vorliegenden - hier positiv genannten - Sachverhaltes und bei Negativpolung die Erfragung der Verneinung des Sachverhaltes, z.B. a) Sind sie eher geduldig (Positivpolung des Sachverhaltes Geduld) oder b) Sind Sie eher ungeduldig (Negativpolung des Sachverhaltes Geduld)? Will man Geduld schätzen, zählt man die Bejahung von a) oder die Verneinung von b). Will man Ungeduld schätzen, etwa im Rahmen einer ADHD-Diagnostik, zählt man die Verneinung von a) und die Bejahung von b).

Im Strafrecht kann man nach der Schuldfähigkeit (Positivpolung) oder nach der SchuldUNfähigkeit (Negativpolung) fragen. Kann man Schuldfähigkeit nicht sicher bejahen oder auch nicht sicher verneinen, so folgt daraus nicht zwingend SchuldUNfähigkeit, aber sie ist dann eine Möglichkeit ("nicht ausschließbar"). Kann man Schuldfähigkeit sicher annehmen, so folgt daraus sicher keine SchuldUNfähigkeit und auch keine nicht ausschließbare SchuldUNfähigkeit.

Perspektive betrachteter

Pole

Je nachdem welchen Pol man betrachtet, ergeben sich unterschiedliche,

teils gegensätzliche Beurteilungen. Hier stellt sich in erster Linie

die Frage, ob die Nichtausschließbarkeit der verschiedenen Pole als

gleichwertig anzunehmen ist?

Unbestimmtheit

des Unsicherheitsbereiches

Ein Sachverhalt, der als nicht ausschließbar gegeben (nicht gegeben)

beurteilt wird, ist nicht sicher gegeben (nicht gegeben =

ausgeschlossen). Der Grad der Unsicherheit bleibt aber offen.

Moeglichkeiten,

Unsicherheiten zu unterscheiden durch wahrscheinlichkeitslogische oder

fuzzylogische Modelle

Nichtausschließbar lässt offen, wie groß der Unsicherheits-Bereich

ist. Das ist unbefriedigend. Wünschenswert wären daher differenziertere

Angaben zum Unsicherheits-Bereich, z.B. wie folgt (wobei man in S auch

die Positiv-Polung S+ als auch die Negativ-Polung S- einsetzen kann) :

Eroerterung

der Nichtausschliessbarkeitsfaelle

Die meisten Entscheidungssituationen - besonders auch im Recht - bedürfen

formal gesehen - mindestens - einer dreiwertigen Logik: Es gibt wahr, falsch

und nicht hinreichend sicher entscheidbar. Allerdings wird in dieser "dreiwertigen"

Logik nicht angenommen, dass es tatsächlich drei unterschiedliche

Seinszustände, wahr, falsch und ein Drittes gibt, sondern der dritte

Wert besteht in der Anerkennung einer Unsicherheit hinsichtlich der Entscheidung

zwischen den beiden nach vor wie gültig betrachteten Wahrheitswerten

wahr und falsch. Metasprachlich gehören die zu beurteilenden Sachverhalte

zur Objektsprache, die Wahrheitswerte wahr und falsch zur Metasprache.

Ob der non liquet Sachverhalt nur zur Metasprache 1. oder 2. Stufe gehört,

mag an dieser Stelle offenbleiben. Formal betrachtet kann man aber von

drei Wahrheitswerten ausgehen: wahr, falsch, unsicher., abgekürzt

w, f, u.

- Dreiwertige

Grundidee

- A1 Gilt S = w => S = ¬ u und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als praktisch sicher gegeben gewertet werden kann, dann folgt, dass der Sachverhalt nicht unsicher oder gar nicht besteht. Etwas kann nicht wahr und zugleich unsicher oder falsch sein.

- A2 Gilt S = f => S = ¬ u und S = ¬ w. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als praktisch sicher nicht gegeben gewertet werden kann, dann folgt, dass der Sachverhalt nicht unsicher oder gar sicher gegeben besteht. Etwas kann nicht falsch und zugleich unsicher oder wahr sein.

- A3 Gilt S = u => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher gewertet werden kann, dann folgt, dass der Sachverhalt nicht praktisch sicher gegeben oder praktisch sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) besteht. Etwas kann nicht unsicher und zugleich sicher gegeben oder sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) sein.

- B1 Gilt S = w => S = ¬ (u+ UND u-) und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als praktisch sicher gegeben gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich unsicher oder gar als sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) gewertet werden kann.

- B2 Gilt S = f => S = ¬ (u+ UND u-) und S = ¬ w. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als praktisch sicher gegeben gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich unsicher oder gar als sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) gewertet werden kann.

- B3 Gilt S = (u+ ODER u-) => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Gegebenheit oder Nichtgegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gegeben oder nicht gegeben (ausgeschlossen) gewertet werden kann.

- C1 Gilt S = w => S = ¬ u+ und S = ¬ f . In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als sicher hinsichtlich Gegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als unsicher und die Nichtgegebenheit des Sachverhalts als sicher gewertet werden kann.

- C2 Gilt S = w => S = ¬ u- und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als sicher hinsichtlich Gegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als unsicher oder als sicher gewertet werden kann.

- C3 Gilt S = f => S = ¬ u+ und S = ¬ w. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als sicher hinsichtlich Nichtgegebenheit (f) gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als unsicher (u+) oder als sicher (w) gewertet werden kann.

- C4 Gilt S = f => S = ¬ u- und S = ¬ w. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als sicher hinsichtlich Nichtgegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als unsicher oder die Gegebenheit als sicher gewertet werden kann.

- C5 Gilt S= u+ => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Gegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gewertet werden kann. Die Frage ist, was ergibt sich für u-? Wenn die Gegebenheit unsicher ist, dann muss auch die Nichtgegebenheit unsicher sein.

- C6 Gilt S= u- => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Nichtgegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gewertet werden kann. Die Frage ist, was ergibt sich für u+? Wenn die Nichtgegebenheit unsicher ist, dann muss auch die Gegebenheit unsicher sein.

Die Formulierung "sicher" ist wissenschaftstheoretisch natürlich problematisch. Im Recht ist indessen klar, dass man sich mit "praktisch" hinreichender Sicherheit begnügen will und begnügen muss. Das macht man aber auch in der Wissenschaft und erst Recht im Alltag. Der wissenschaftstheoretische Fundamentalismus findet in der Praxis nicht statt und ist auf akademische und theoretische Erörterungen beschränkt, die allerdings für ein tieferes und grundsätzlicheres Problemverständnis hilfreich sein können.

Dreiwertige

praktisch spezifizierte Grundidee

In diesem allgemeinen dreiwertigen Entscheidungs-Modell bleibt aber noch unklar, worauf sich nun die Nichtausschließbarkeit genau bezieht. Bezieht sich nicht ausschließbar auf Sachverhalt gegeben, Sachverhalt ausgeschlossen, auf beide oder ist das unerheblich? Und behält nicht ausschließbar je nach Bezug seine Bedeutung bei oder nicht? Es empfehlen sich daher weitergehende analytische Betrachtungen.

Weitere differenzierte Analyse zu den Nichtausschließbarkeits-Sachverhalten

Nicht ausschließbar kann sich auf Sachverhalt gegeben,

Sachverhalt

nicht gegeben = ausgeschlossen oder auf beide beziehen -

auch wenn nur einer betrachtet wird.

Differenzierte

Grundidee mit beiden Pol-Perspektiven

Analyse der drei Perspektiven der Nichtausschliessbarkeit

A Unterscheidung

der drei Grund-Zustaende

Sei praktisch sicher gegeben mit w, praktisch sicher

nicht gegeben (ausgeschlossen) mit f und Gegebenheit unsicher mit

u bezeichnet, erscheinen folgende Wahrheitswertinterpretationen sinnvoll,

wobei " ¬ " als Verneinungszeichen für die Negation eines Sachverhaltes

dient.

B

Einbeziehung der beiden Pol-Perspektiven u+ und u-

Was ergibt sich, wenn wir nicht ausschließbar gegeben

mit u+ und nicht ausschließbar nicht gegeben (ausgeschlossen)

mit u- unterscheidend kennzeichnen?

C Betrachtung

aller sechs Fallunterscheidungen

Splittet man u in u+ und in u- auf, ergibt sich:

- _

- A3 Gilt S = u => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher gewertet werden kann, dann folgt, dass der Sachverhalt nicht praktisch sicher gegeben oder praktisch sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) besteht. Etwas kann nicht unsicher und zugleich sicher gegeben oder sicher nicht gegeben (ausgeschlossen) sein.

- B3 Gilt S = (u+ ODER u-) => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Gegebenheit oder Nichtgegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gegeben oder nicht gegeben (ausgeschlossen) gewertet werden kann.

- C5 Gilt S= u+ => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Gegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gewertet werden kann. Die Frage ist, was ergibt sich für u-? Wenn die Gegebenheit unsicher ist, dann muss auch die Nichtgegebenheit unsicher sein.

- C6 Gilt S= u- => S= ¬ w und S = ¬ f. In Worten: Wenn ein Sachverhalt S als unsicher hinsichtlich Nichtgegebenheit gewertet werden kann, dann folgt, dass die Gegebenheit oder Nichtgegebenheit des Sachverhalts nicht zugleich als sicher gewertet werden kann. Die Frage ist, was ergibt sich für u+? Wenn die Nichtgegebenheit unsicher ist, dann muss auch die Gegebenheit unsicher sein.

Ergebnis Vergleich C3, B3, C5 und C6

Man sieht, dass alle vier Fälle zu den gleichen Schlussfolgerungen führen, weshalb man auf die komplizierende Differenzierung u+ und u- verzichten kann. Es genügt A3 zu betrachten oder zu verwenden. Liegt Unsicherheit bei nur einem Pol vor, so liegt sie auch für den anderen vor.

[intern \ge+]

II Nichtausschliessbar in verschiedenen Lebens- und Wissenschaftsbereichen

Hilfs-Sprachregeln für den

Fall der Fälle

Nachdem man es den Worten, den Kleidern der Begriffe, oft nicht

ansieht, welche spezielle Bedeutung ihnen jeweils zugedacht ist, verwende

ich Indizes dort, wo es meiner Meinung nach sinnvoll ist, um Missverständnisse

und Kommunikationsprobleme zu minimieren. Die Indizes ordnen die Bedeutung

einem Wort W eindeutig zu: Wa, Wb, Ww,

Wwstat, Wm, W§. , Wpsy.,

Wpsypath, Wpsychiat für a:= alltagssprachlich,

b:= bildungssprachlich, w:= wissenschaftlich, wstat := wahrscheinlichkeit,

Statistik, m:= medizinisch, § := rechtlich, psy := psychologisch,

psypath := psychopathologisch. Das lässt sich beliebig differenzieren.

Worte ohne Index sind letztlich nur aus dem Zusammenhang oder durch Zusatzkennzeichnungen

in ihrem spezifischen Bedeutungsbezug erkennbar, oft leider nicht hinreichend

genau. Man wird Indizes allerdings nur dann verwenden, wenn Klarheit und

Verständnis dies in einer besonderen Situation geboten erscheinen

lassen.

Alltag - Ausschließbar und nicht ausschließbar in der Alltagssprache

ausschließbar, Kann sein, muss nicht, möglich, nicht ausgeschlossen, vielleicht, unsicher, unbestimmt, nicht genau bestimmt, unklar,

- Alltag

- P kann nicht ausschließen, beim Einkaufen etwas vergessen zu haben.

- P kann durch Abgleich mit dem Einkaufszettel ausschließen, beim Einkauf etwas vergessen zu haben

- "... So schloss Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin nicht aus, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Terroristen unter den Flüchtlingen einschleusen könnte." ..."[Focus 7.4.2016 in Wie Syrer über ihre neue Heimat denken"

Bildungswelt - Ausschließbar und nicht ausschließbar in der Bildungssprache

Unter Bildungssprache versteht man Sprache, Wortschatz und Sprachgebrauch der Gebildeten, minmal also diejenigen, die eine höhere Schule absolviert oder sich entsprechende Wissen angeeignet haben. Ein praktisch einfache Methode ist, in Standardlexika als Repräsentanten der Bildungssprache nachzusehen, was unter "ausschließen, nicht ausschließen können, ausschließbar, nicht ausschließbar" eingetragen ist bzw. wie es verwendet wird..

- Ausschliessen

und nicht ausschliessen in den Lexika

Die folgenden Bestimmungen beschreiben den Bereich

- ausschließen im Sprachbrockhaus (1951)

"der Aus|schluß ...usses...üsse, feltener (nur bei Betonung des Gesehehens) die Ausschließung, außerhalb, 1) Unmöglichmachen: die Ausschließung einer dritten Lösung 2) Entziehung einer Mitgliedschaft. Ausstoßung: der A. aus dem Verein, 3) Verhinderung; (Verbot) der Teilnahme: unter A. der Öffentlichkeit. 4) niedrigere Lettern tur Füllung der Zwischenräume."

Ausschließen im Duden Das Bedeutungswörterbuch

(1970)

Ausschließen, schloß aus,

hat ansgeschlossen/vgl. ausgeschlossen/: 1. <tr.> a) nicht teilnehmen

lassen (an etwas): er wurde vom Spiel ausgeschlossen, b) (aus etwas) entfernen:

er wurde aus der Partei ausgeschlossen. 2. <rfl.> sich fernhalten, absondern,

nicht mitmachen: du schließt dich immer [von allem] aus. 3. <tr.>

unmöglich machen, nicht entstehen lassen; das Mißtrauen schließt

jede Zusammenarbeit aus. 4. <tr.) (eine Wohnung o. ä. verschließen

und dadurch jmdm.) den Zutritt unmöglich machen: sie hatten ihn ausgeschlossen.

ausschließlich [auch: ausschließlich]:

I. <Adj.; nur attributiv) alleinig, uneingeschränkt: Der

Wagen steht zu seiner ausschließlichen Verfügung. II. <Adverb>

nur, allein: er interessiert sich a. für Sport, m. <Präp.

mit Gen.) ohne, außer, ausgenommen: die Kosten a. des Portos ; <aber:

vor starken Substantiven, wenn sie ohne Artikel und ohne adjektivisches

Attribut stehen, im Singular ohne Flexionsendung, im Plural dann mit Dativ)

a. Porto; a. Getränken.

Ausschluß, der; Ausschlusses, Ausschlüsse:

das Ausschließen (von jmdm.): die Partei drohte mir mit dem A.; unter,

mit A. der Öffentlichkeit,

Nicht ausschließbar Beispiel in Wikipedia

Nicht ausschließbar hat in Wikipedia keinen eigenen Eintrag.

"Die Allmende findet im Rahmen der Mikroökonomie Verwendung als

Beispiel für ein Gut, von dessen Nutzung andere potenzielle Nachfrager

nicht

ausschließbar sind (auch Quasi-Kollektivgut), jedoch

die Nutzungsansprüche der Nachfrager rivalisieren.

[Enzyklopädie: Allmende. DB Sonderband: Wikipedia 2005/2006, S.

19179]"

Nicht ausschließbar Beispiel im Lexikon der Renaissance

"Instrumentalmusik. Ausführung musikal. Verläufe allein oder

mit Unterstützung von Musikinstrumenten ist seit Beginn des historisch

erfaßbaren Zeitraums zu erschließen oder nachweisbar. Im europäischen

Mittelalter verursachten kirchl. Regelungen vermutlich eine relativ strenge

Sonderung der instrumental ausgeführten Musik als Spielmannsmusik,

in weiterem Sinne also der Lied- und Tanzmusik. Dennoch blieb instrumentale

Begleitung für Lieder auch höchst kunstvoller Art ständig

im Gebrauch und ist ebenso in geistl. Werken nicht

ausschließbar.

[Lexikon der Renaissance: Instrumentalmusik. Lexikon der Renaissance,

S. 2196 (vgl. LdRen, S. 353) http://www.digitale-bibliothek.de/band41.htm

]"

Wissenschaft- Ausschließbar und nicht ausschließbar in der Wissenschaft

- Logik, Mathematik und Statistik.

- Logik.

- Traditionelle ("klassische") Logik.

- Dreiwertige und mehrwertige Logik.

- Modale Logik.

- Fuzzy-Logik.

- Wahrscheinlichkeitslogik.

- Mathematik.

- Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.

- Wissenschaftstheorie.

- Empirische Wissenschaften.

- Naturwissenschaften.

- Medizin - Ausschließbar und nicht ausschießbar in der Medizin.

- Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften.

- Nichtausschließbarkeit in der Praxis der empirischen Wissenschaften.

- Rechtswissenschaft, Kriminalistik und Kriminologie.

Logik, Mathematik und Statistik

Logik und Mathematik sind Wissenschaften formaler Systeme, Strukturen und ihrer Elemente. Sie bedeuten erst etwas für die Wirklichkeit, wenn sie als Modelle auf die Wirklichkeit angewendet werden.

Logik

Die Möglichkeiten der Logik helfen in der wissenschaftlichen oder

auch alltäglich Praxis kaum weiter, weil die entsprechenden Wahrheits-

oder Funktionswerte bereits vorausgesetzt werden. In der wissenschatlichen

und Lebenspraxis kommt es aber darauf an - und das ist gewöhnlich

das Prblem - , diese Werte konkret und operational zu bestimmen. Dennoch

kann es natürlich hilfreich sein, die Möglicheiten und verschiedenen

Modelle der Logik ein bißchen zu kennen.

- Traditionelle ("klassische")

Logik

Die traditionelle oder klassische Logik geht von zwei Wahrheitswerten, wahr und falsch, aus und ist daher für viele Probleme nicht angemessen. Es gilt der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, d.h. jede Aussage ist entweder wahr oder falsch - tertium non datur, ein Drittes gibt es nicht.

Dreiwertige und mehrwertige

Logik

Die Notwendigkeit einer dreiwertigen Logik wird sehr schön von

Reiner Winter in seinem Buch "Grundlagen der formalen Logik" 1996, S. 169f

begründet:

- "Ein solches dreiwertiges Logiksystem hat in jüngster Zeit im

Hinbück auf folgende Problemstellungen viel Beachtung gefunden:

a) Es gibt Sätze, bei denen nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob sie wahr oder falsch sind. So etwa in der Mathematik die berühmte "Goldbachsche Vermutung", wonach jede gerade Zahl, die größer als 2 ist, als Summe zweier Primzahlen dargestellt werden kann, z.B. 8 = 5 + 3. Diese von Christian Goldbach (1690-1764) aufgestellte Vermutung ist bisher weder bewiesen noch widerlegt worden.

b) Bei Prognosen über die Zukunft entsteht die prinzipielle Frage, ob die betreffenden Sätze eindeutig entweder wahr oder falsch sind. So ist der Satz "Morgen gewinne ich ein Schachspiel" dann problematisch, wenn ich morgen nicht mehr lebe und weder ein Schachspiel gewinnen noch verlieren kann.

c) In der Quantenmechanik der Physik sind im Zusammenhang mit der von Werner Heisenberg (1901-1976) formulierten "Unbestimmtheitsrelation" (d.h. man kann Ort und Impuls eines Elementarteilchens nicht gleichzeitig exakt messen) Erkenntnisse aufgetreten, die mit einer "Wahr-falsch-Zweiwertigkeit" nicht erfaßt werden können und mindestens noch einen dritten Wert, etwa "unbestimmt" erfordern."

- "Eine weitere Kritik an der aristotelischen Logik geht auf den holländischen

Mathematiker Jan Brouwer (1881-1966) zurück, der davon ausging, daß

der Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Es gilt entweder A oder Nicht-A)

nur für solche Aussagen gültig ist, die sich auf endlich viele,

klar überschaubare Dinge beziehen. Für Sätze aber, die sich

auf unendliche Gegenstandsbereiche beziehen, wie auf die Menge der natürlichen

Zahlen: 1, 2, 3, ... usw., sei der Satz vom ausgeschlossenen Dritten kein

erlaubtes Beweismittel. Um z.B. die Existenz von Zahlen mit bestimmten

Eigenschaften zu garantieren, genügt es nach Brouwer nicht, nachzuweisen,

daß sie aufgrund des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten existieren

müssen, sondern er fordert zum Nachweis eine klar einsichtige Konstruktion

dieser Zahlen. Brouwer will die Logik und auch die Mathematik auf Intuition

(lat. intuitio = Betrachtung, [>171] Schauen, unmittelbares Einsehen) begründen,

bei der die Existenz und Wahheit der Dinge in ihrer gedanklichen Konstruierbarkeit

besteht. Die dabei zugrundeliegende Logik, die ja gegenüber der aristotelischen

Logik nur eine eingeschränkte Gültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen

Dritten erlaubt und damit die Grundverknüpfungen der aristotelischen

Logik entsprechend uminterpretiert, heißt intuitionistische Logik.

Eine Formalisierung dieser intuitionistischen Logik wurde 1930 von Arend

Heyting durchgeführt. ..."

Modale Logik (Lewis 1912ff)

Sie beschäftigt und formalisiert Spezifikationen wie (nicht) möglich, (nicht) notwendg. Interpretiert man nicht ausschließbar als möglich, so kann man sagen, in der Modallogik wird die Nichtausschließbarkeit behandelt, leider bislang nicht so nach unterschiedlichen Graden differenziert, wie es für unsere Ziele und Zwecke wünschenswert ist.

Fuzzy-Logik

Die Fuzzy-Logik (Zadeh 1965) ist eine Logik des Unscharfen, Ungefähren

und daher für viele alltägliche aber auch technisch-wissenschaftliche

Sachverhalte und Aussagen darüber besonders geeignet. Unscharfe Sachverhalte

bekommen einen Wert zwischen 0 und 1 zugeordnet. Winter 1996, S. 173f,

führt in die Grundlagen der Fuzzy-Logik ein und teilt S. 174 mit:

- _

Wahrscheinlichkeitslogik

Hier werden den den einzelnen Sachverhalten und Aussagen reelle Zahlen zwischen 0 und 1 zugeordnet, so dass sich sehr differenzierte Wahrscheinlichkeitsaussagen ergeben können, wenn die benötigten Informationen vorliegen. Nichtausschließbarkeit würde hier einen Wahrscheinlichkeitsbereich zugeordnet bekommen, so dass am Ende ein Ergebnis z.B. dergestalt formuliert werden könnte: mit einer Wahrscheinlichkeit von p <= 0.08 ist nicht auszuschließen, dass der Sachverhalt (SchuldUNfähigkeit) vorliegt. Hier gibt enge Überschneidungen mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. aber auch mit der Lehre induktiver Wahrscheinlichkeit und Bestätigungsgrad von Hypothesen (Carnap & Stegmüller 1959).

Mathematik

In der Mathematik spielt die Nichtausschließbarkeit eine wichtige,

vielfältige und teilweise umstrittene Rolle, wie im Grundlagenstreit

um das tertium non datur deutlich wurde. Er ist bis heute nicht

überwunden und beigelegt. Für viele Beweise gilt, dass sie an

bestimmte Voraussezungen oder Bedingungen geknüpft sein können.

- Mit der Aufgabe des tertium non datur fällt der indirekte Beweis - je nach Strenge zumindest teilweise.

- Es gibt "positive" (etwas ist oder geht so ...) und "negative" (etwas ist oder geht nicht so) Beweise. Wenn etwas bewiesen ist, stellt sich die Frage der Nichtausschließbarkeit nicht mehr es sei denn, es wurde die Nichtausschließbarket eines Sachverhaltes beweisen.

- Eine besondere Bedeutung für die Nichtausschließbarkeit haben hierbei Unmöglichkeitsbeweise, die ein - vorher bestehendes - nicht ausschließbar aufheben. Ein Unmölichkeitsbweis beendet Nichtsausschließbarkeitserwägungen.

Wahrscheinlichkeitstheorie

und Statistik

Die meisten Fragen des Lebens hinsichtlich des Status ihrer Sicherheit

sind ein Fall für die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Mit

welcher Sicherheit darf man dieses oder jenes annehmen oder verwerfen?

Ein grundlegender Teil der Wahrscheinlichkeitstheorie selbst beruht auf

der Elementarbeziehung von Ereignissen. Sind sie unabhängig oder nicht?

Einander

sich ausschließende Ereignisse lassen sich wahrscheinlichkeitsmäßig

besonders einfach behandeln, weil man bei Gültigkeit die Produktregel

anwenden darf: P(A u B) = P(A) * P(B), die Wahrscheinlichkeit für

das gemeinsame Ereignen ergibt sich aus dem Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten.

Rumsey (2007), S. 54, hierzu:

- "Einander ausschließende Ereignisse berücksichtigen

Oft treten unabhängige Ereignisse gleichzeitig ein, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen; aber auch die entgegengesetzte Situation kommt vor, dass zwei Ereignisse gleichzeitig eintreten und sich stark beeinflussen. Zwei Ereignisse A und B schließen einander aus, wenn sie nicht gleichzeitig eintreten können, das heißt, wenn das eine eintritt, kann das andere nicht eintreten, und umgekehrt: A n B = 0 oder P(A n B) = 0. Wenn Sie wissen, dass A eingetreten ist, wissen Sie, dass B nicht eintreten kann; und wenn Sie wissen, dass B eingetreten ist, wissen Sie, dass A nicht eintreten kann.

Wie bei unabhängigen Ereignissen (siehe den vorherigen Abschnitt) können einander ausschließende Ereignisse Ihre Berechnungen erheblich vereinfachen, weshalb Sie in Wahrscheinlichkeitsmodellen immer nach ihnen Ausschau halten sollten."

Aber die Sache ist bei genauerer Betrachtung nicht so einfach, weil

erstens verschiedene Erhebungen meist unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen

und zweitens sich die Frage stellt, ab wann sind Werte als gleich oder

ungleich anzusehen? Drittens müssen aprtielle Effekte berücksichtigt

und kontrolliert werden.

Grundsätzlich ist die Nichtsausschließbarkeit

eine Möglichkeit und damit der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

zugänglich.

Wissenschaftstheorie

"Die" Wissenschaftstheorie beansprucht die Theorie dessen zu sein, was wissenschaftlich ist, was Wissen zu enem wissenschaftlich begründeten Wissen macht. Paul Feyerabend hat über Wissenschaftstheorie als eine bisher unbekannte Form des Irrsinns gespottet. Betrachtet man sich die Entwicklung der Wissenschaften, insbesondere Mathematik, Naturwissenschaft und Technik, die nahezu allesamt ohne Wissenschaftstheorie auskommen, steht man vor einem merkwürdihen Missverhältnis zwischen Anspruch und Realisierung. Ich habe eingangs das "Die" in Anführungszeichen gesetzt, um anzudeuten, dass es die eine und einige Wissenschaftstheorie nicht gibt. Vieles, was unsere Thema Nichtausschließbarkeit berührt, wird in der Wissenschaftstheorie abgehandelt, umfassend im Werk Wolfgang Stegmüllers - Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, besonders Bd. IV Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit - hervorgehoben.

- Der wissenschaftstheoretische

puristische Fundamentalismus bei Popper: Ewige Ungewissheit

Als einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoriker des 20. Jahrhunderts gilt Karl Popper (Logik der Forschung, Obektive Erkenntnis). In Objektive Erkenntnis heißt es gleich auf der erstsen Seite, Vorwort:

- "Die Wahrheit ist objektiv und absolut: Das ist die Idee, die Alfred

Tarski gegen den Relativismus verteidigt hat. Aber wir können niemals

ganz sicher sein, daß wir die Wahrheit, die wir suchen, gefunden

haben. Wir dürfen die Wahrheit nicht mit der Sicherheit, mit ihrem

sicheren Besitz verwechseln. Die absolute Wahrheit wird manchmal erreicht;

die Sicherheit nie: Die Suche nach Sicherheit ist verfehlt; aber wir können

unsere Theorien immer strenger überprüfen. ... [>VIII]

Subjektive Erlebnisse spielen eine entscheidend wichtige Rolle in der Wahrheitssuche, in unserer Suche nach Wissen. Aber es sind nicht die Wissenserlebnisse, die Überzeugungserlebnisse oder Glaubenserlebnisse, die so wichtig sind. Die alte Lehre, daß unser Wissen ein wohlfundierter Glaube ist, ein Fürwahrhalten, ausgestattet mit zureichenden Gründen, halte ich für verfehlt. Da es keine, oder fast keine, zureichenden Gründe gibt - kein sicheres Wissen -, so gibt es nur das, was ich Vermutungswissen genannt habe. So sind jene subjektiven Erlebnisse, die die größte Rolle in der Wissenschaft spielen, nicht unsere Überzeugungserlebnisse, sondern unsere Versuche, unsere Anstrengungen, der objektiven Wahrheit durch das kritische Verstehen der objektiven, der aktuellen Probleme und der objektiv vorliegenden, wissenschaftlichen Theorien, der objektiven Wahrheit näherzukommen."

- _

Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit

- So heißt ein von Stemüller bearbeitetes Buch von Carnap

(1959). Im Vorwort wird ausgeführt: "Vorwort

Dieses Buch stellt eine neue, von CARNAP entwickelte Theorie der Induktion und Wahrscheinlichkeit dar, die durch die folgenden grundlegenden Auffassungen charakterisiert ist. 1. Jedes induktive Schließen, im weiten Sinne des nichtdeduktiven oder nichtdemonstrativen Schluß-folgerns, ist ein Schließen auf Grund von Wahrscheinlichkeit. 2. Daher ist die induktive Logik als Theorie von den Prinzipien des induktiven Schließens dasselbe wie Wahrscheinlichkeitslogik. 3. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit, der als Grundbegriff der induktiven Logik dienen soll, ist eine logische Relation zwischen zwei Aussagen oder Sätzen, nämlich der Grad der Bestätigung einer Hypothese auf der Grundlage gegebener Prämissen. 4. Der sogenannte Häufigkeitsbegriff der Wahrscheinlichkeit, wie er in statistischen Untersuchungen verwendet wird, ist zwar an und für sich ein wichtiger wissenschaftlicher Begriff, als Grundbegriff der induktiven Logik jedoch unbrauchbar. 5. Alle Prinzipien und Lehrsätze der induktiven Logik sind analytisch. 6. Daher hängt die Gültigkeit des induktiven Schließens nicht von irgendwelchen synthetischen Voraussetzungen ab, wie etwa dem vielumstrittenen Prinzip der Gleichförmigkeit der Welt.

Die erste Aufgabe dieses Buches ist die Erörterung der allgemeinen philosophischen Probleme betreffend die Natur der Wahrscheinlichkeit und des induktiven Schließens, die uns zu den eben erwähnten Auffassungen führen wird. Das zweite Ziel ist der tatsächliche Aufbau eines Systems der induktiven Logik, einer Theorie, die auf den angeführten Prinzipien beruht.

Ein besonderes Augenmerk wurde in diesem Buch darauf gelegt, die intuitive philosophische Grundlegung klar von dem technischen Aufbau des Systems der induktiven Logik zu trennen. Jene Leser, die sich nur für die philosophischen Probleme der Induktion interessieren, nicht aber für technische Einzelheiten, können sich daher auf eine Lektüre des ersten Teiles beschränken, der sich mit den philosophischen Fragen beschäftigt. Für das Studium dieses Teiles sind keine Vorkenntnisse in Mathematik oder in Logik nötig."

- Paul Feyerabend [GB]

- Wolfgang Stegmüller (1970),

II. C., S. 469:

- "Von der Frage der Prüfung empirischer Gesetze und Theorien haben

wir bisher abstrahiert. Da Gesetze und Theorien stets bloße Hypothesen

darstellen, darf dieser weitere Aspekt bei der Erörterung des wissenschaftlichen

Fortschrittes nicht unberücksichtigt bleiben. Dieser Fortschritt kann

auch darin bestehen, daß man positive empirische Bestätigungen

von bestimmten vorgeschlagenen Gesetzen und Theorien findet und damit eine

Entscheidung zwischen verschiedenen miteinander rivalisierenden Hypothesen

zugunsten einer dieser Hypothesen trifft. So bildete der positive Ausgang

des Michel-son-Experimentes eine starke Stütze für die spezielle

Relativitätstheorie und das positive Resultat der Sonnenfinsternisexpedition

nach Neuguinea eine Stützung der allgemeinen Relativitätstheorie.

Dem positiven Ausgang steht der negative gegenüber. Neue experimentelle Befunde können dazu führen, daß bisher akzeptierte Hypothesen erschüttert werden. Immer wieder mußten die Naturforscher in den letzten Jahrhunderten zu ihrer Bestürzung feststellen, daß für sicher gehaltene Theorien falsch sind, da sie nicht in Einklang gebracht werden können mit den experimentellen Befunden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch der künftigen Forschung dieses Schicksal immer wieder beschieden sein wird. Mancher wird vielleicht daran zweifeln, ob man so etwas auch noch als Fortschritt bezeichnen solle. Doch ist zu bedenken, daß die Einsicht in die Falschheit bisher geglaubter Theorien von grundlegender Bedeutung werden kann, weil sie erst den Blick freilegt für neuartige und brauchbarere Konzeptionen. Häufig ist die Erschütterung einer Hypothese nur die negative Seite eines Prozesses, der zugleich unter den vorigen Aspekt fällt: die Falsifikation einer Theorie kann die Bestätigung einer anderen bedeuten, wenn diese bereits verfügbar ist. Außerdem braucht die Erschütterung nicht totale Verwerfung im Gefolge zu haben. Häufig gelingt es, die bisher benützte Theorie zu modifizieren und zu verfeinern und sie auf diese Weise mit den beobachtbaren Realitäten in Einklang zu bringen."

Empirische Wissenschaften - Ausschließbar und nicht ausschießbar in den empirischen Wissenschaften

Nach dem puristischen Fundamentalismus, wie ihn etwa Popper vertrat, gibt es keinen naturwissenschaftlichen Beweis, weil alle wissenschaftliche Erkenntnis nur vorläufig und mit ewiger Ungewissheit behaftet sei. Damit kommt man nicht weiter, daher möchte ich mich mit dem puristischen Fundamentalismus hier nicht weiter allgemein beschäftigen. Stattdessen möchte ich konkrete Beispiele vorstellen und diskutieren.

In den empirischen Wissenschaften gibt es zwei Hauptaufgaben: das Festellen von Sachverhalten und ihren Beziehungen, also das Herausfinden von Regelhaftigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten zwischen Sachverhalten. Nichtausschließbarkeit kann demnach in den beiden Hauptaufgabengebieten auftreten, also in der Festellung von Sachverhalten und ihren Beziehungen.

Naturwissenschaften - Ausschließbar

und nicht ausschießbar in den Naturwissenschaften

Zu den Naturwissenschaften zähle ich die Astronmie, Physik, Chemie,

Biologie, Geologie und ihre Umgebungs- oder Hilfswissenschaften. Nachdem

ich mir von allgemeinen Erörterungen wenig verspreche, möchte

das Nichtausschließbarkeitsthema an konkreten Fallbeispielen erörtern.

Das meiste, was wir zu wissen meinen, glauben wir, weil es uns Fachautoritäten

sagen, meist durch LehrerInnen oder Medien übermittelt. Daran ist

zunächst nichts Schlechtes, wenn man es bei der Argumentation auch

berücksichtigt.

Die Erdrotation

Die Abflachung der Erdpole

Das Hebelgesetz

Der Auftrieb

Gravitation

Gravitationswellen

Elektrischer Strom

Elektromagnetische Wellen

Doppelnatur des Lichts

Die Gasgesetze

Die Feststellung der Zusammensetzung eines Stoffes

Oberflächenspannung des Wassers

Das Periodensystem der Elemente

Ort und Impuls in der Quantenphysik

Einflüsse einer Messung auf das Messergebnis

Grenzen der Messbarkeit

Vererbungsgesetze

Doppelhelixstruktur der DNA

Äthertheorie

Hohlwelttheorie

Leben nach dem Tod

Ergebnisse der Quantenphysik

und ihre Bedeutung für nicht ausschließbar

Ort und Impuls eines "Teilchens" seien grundsätzlich sind gleichzeitig

bestimmbar.

Querverweise In Kausalität

(NATURWISSENSCHAFT): Heisenberg, Jordan, Planck, Reichenbach, Schrödinger.

Medizin - Ausschließbar und nicht ausschießbar in der Medizin (Rechtsmedizin & Forensik hier)

Diagnostisches Paradigma - Fehler 1. und 2. Art.

Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften

- Psychologie,

Psychosomatik, Psychotherapie

- Lexikon der Psychologie

"Verkehrstüchtigkeit. – Im Gegensatz zu den Problemen der Fahreignung geht es bei Fragen der Verkehrstüchtigkeit um zeitvariable Faktoren, die die Fähigkeit zu sicherem Verkehrsverhalten beeinflussen oder ausschließen können. Überragende Bedeutung hat die Wirkung von Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit. Eine Vielzahl von Studien hat die Fahrtätigkeit in Abhängigkeit von der Blutalkoholkonzentration untersucht und ist dabei zu ziemlich einheitlichen Ergebnissen gelangt. Mit zunehmender Alkoholisierung werden folgende psychische Funktionsbereiche beeinträchtigt: Wahrnehmungsleistungen, kognitive Funktionen, Feinmotorik, Grobmotorik (im Überblick: Simpson/Warren, 1981).

Im Gegensatz zu den relativ gesicherten Erkenntnissen über Alkohol und Fahrtüchtigkeit gibt es noch wenig Aufschluß über die Wirkung von Medikamenten und Drogen. Die vielen Einzeluntersuchungen können wegen der unterschiedlichen Wirkungsspektren einzelner psychoaktiver Substanzen und ihren möglichen Kombinationen untereinander nicht zusammenfassend verallgemeinert werden (Buttiglieri et al., 1972; Clayton, 1976; Simpson/Warren, 1981).

Belastung und Beanspruchung. – Besondere Aufmerksamkeit ist in den letzten Jahren dem Problembereich Belastung und Beanspruchung beim Kraftfahren gewidmet worden. Seit Küting (1976) den Stand der Erkenntnis zusammengefaßt hat, sind vermehrt kogni

[Verkehrspsychologie (Herbert Gstalter): Handwörterbuch Psychologie, S. 3718

(vgl. HWB Psych., S. 825 ff.) (c) Psychologie Verlags Union

http://www.digitale-bibliothek.de/band23.htm ]

- Entscheidungs-,

Nutzen und Spieltheorie

- Wirtschaft

"„Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet", sagt die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Lagebericht. Das große Aber: „Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden."

Quelle: Handelsblatt 23.06.2022 - 17:07.

Kommentar: Die Formulierung ist zu schwach und daher nicht angemessen. Besser: Mit einer Verschlechterung der Lage muss gerechnet werden.

Rechtsmedizin, forensische Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie

Rechtswissenschaft, Kriminalistik, Kriminologie

Die Rechtwissenschaft besteht aus normativer Logik angewandt auf Sachverhaltsfeststellungen. Sofern Sachverhalte nicht hinreichend sicher festgestellt werden können, spricht von von einer non liquet Situation (grundlegend oben abgehandelt). Damit kennt die juristische Logik drei Wahrheitswerte: wahr, falsch, unsicher.

Typische Entscheidungssituationen im Recht nach herrschender Meinung

| Rechtsbegriff BR:= Betreuungsrecht, ZR:= Zivilrecht, SR:= Strafrecht | Psychische Kompetenz sicher gegeben | Psychische Kompetenz sicher ausgeschlossen | Psychische Kompetenz

nicht ausschließbar gegeben |

Psychische Kompetenz nicht ausschließbar ausgeschlossen |

| relativ einwilligungsfähig§BR | ||||

| geschäftsfähig§ZR | Willenserklärung gilt | Willenserklärung gilt nicht | gegeben angenommen | gegeben angenommen |

| partiell geschäftsfähig§ZR | ||||

| testierfähig§ZR | Testment gilt | Testment gilt niht | ||

| prozessfähig§ZR | Prozesshandlung gilt | Prozesshandlung gilt nicht | nicht gegeben angenommen | nicht gegeben angenommen |

| deliktfähig§ZV | Schuldvoraussetzung | Schuld nicht vorhaltbar | ||

| strafmündig§SR | strafrechtlich verantwortlich | strafrechtlich nicht verantwortlich | ||

| schuldfähig§SR | §§ 20, 21 StGB nicht anwendbar | in dubio pro reo Schuld- UNfähigkeit angenommen | ||

| einsichtsfähig§SR | § 20 StGB nicht anwendbar | |||

| steuerungsfähig§SR | § 21 StGB nicht anwendbar | |||

| vermindert steuerungsfähig§SR | § 21 StGB anwendbar | |||

| verhandlungsfähig§SR | Teilnahme HV |

Anmerkung: Die Beurteilung der Schuld-, Einsichts- und Steuuerungsfähigkeit enthält eine zusätzliche Komplikation durch das dort relevante Kriterium "erheblich vermindert" (> Schüler-Springorum)

III. Literatur und Links, Endnoten und Glossar, Zitierung, Änderungen

- Die Digitale Bibliothek

- Der Sprachbrockhaus (1951).

- Duden. Das Bedeutungswörterbuch.

- Feyerabend, P. (1978). Die Wissenschaftstheorie - eine bisher unerforschte Form des Irrsinns? In P.K. Feyerabend, Ausgewählte Schriften (S.293-338). Braunschweig: Vieweg.

- Hartmann, Nicolai (1938) Möglichkeit und Wirklichkeit. Berlin: de Gruyter.

- Popper, Karl (1993) Objektive Erkenntnis. Hamburg: Campe.

- Popper, Karl () Die Logik der Forschung.

- Rumsey, Deborah (2007) Wahrscheinlichkeitsrechnung für Dummies. Weinheim: Wiley.

- Salger, Hannskarl & Mutzbauer, Norbert (1993) Die actio libera in causa, eine rechtswidrige Rechtsfigur, Neue Zeitschrift für Strafrecht, S.561 ff,

- Stegmüller, Wolfgang (1970) Beobachtungssprache, theoretische Sprache und die partielle Deutung von Theorien. PuRdWTuAP Bd II, Therie und Erfahrung, Studienausgabe Teil C. Berlin: Springer.

Links (Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Bildungssprache bei Wikipedia W. erklärt in Alltägliches Verständnis von Bildungssprache [Abruf 26.02.16]: "Der Begriff Bildungssprache an sich ist nicht neu. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist ein Verständnis verbreitet, das auch in pädagogischen Schriften im 19. und 20. Jahrhundert zu finden ist. Darin wird Bildungssprache als ‚hohe‘ und ‚reine‘ Sprache definiert. Gemeint ist vor allem die (Aus-)Sprache der Gebildeten und ‚besseren‘ Schichten, im Gegensatz zur ‚Mundart‘, die als Sprache der gesellschaftlichen Unterschichten gilt." Anmerkung: Die Eingangsbestimmung "Bildungssprache ist ein formelles sprachliches Register, das auch außerhalb des Bildungskontextes – in anspruchsvollen Schriften oder öffentlichen Verlautbarungen – gebräuchlich ist." ist durch "formelles sprachliches Register" unbrauchbar, weil unverständlich.

__

Komplementaritätsprinzip: "1927 von dem dänischen Physiker Niels BOHR (1885-1962) formulierte methodologische These, nach der die gnoseologische Reproduktion der Ganzheitlichkeit einer Erscheinung die Verwendung einander ausschließender komplementärerBegriffsklassen erfordert. In Physik bedeutete dies, daß die Gewinnung von experimentellen Daten über physikalische Größen, die ein Mikroobjekt beschreiben, z. B. ein Elektron ein Proton oder ein Atom, unausweichlich mit Änderung der Daten von Größen zusammenhängt die zu den gegebenen komplementär sind; gegenseitig komplementären Größen sind Koordinate und Impuls eines Partikels oder Zeit und Energie. Mit Hilfe des K. wurde z. B. die Äquivalenz bzw. Gleichwertigkeit zwischen zwei Klassen festgestellt, die widersprüchliche Situationen in verschiedenen Erkenntnissphären beschreiben." Quelle Kondakow (dt. 1978) Wörterbuch der Logik.

__

Methodik und Methodologie

__

Unmoeglichkeitsbeweise Zu den "Klassikern" zählen z.B. die "Quadratur des Kreises", Dreiteilung des Winkels, Verdoppelung des Würfel, Bewies des Parallelenpostulates, Gleichung 5. Grades.

Jan Stewart Unmöglichkeitsbeweise in Spektrum der Wissenschaft, Magazin, 01.09.2000.

__

Wissenschaftstheorie als Irrsinn Faul Feyerabend hielt 1972 in Kiel ein Referat mit dem Titel „Wissenschaftstheorie – eine bisher unbekannte Form des Irrsinns“. Im Kongreßbericht 1973 wird hier S. 103 ausgeführt: „Betrachten wir diese Kluft zwischen der wissenschaftlichen Realität und den Luftschlössern der Methodologen, dann werden wir den Eindruck nicht los, daß diese mit Geisteskrankheiten eine Menge gemeinsam haben. Ein Grundzug geistiger Störung ist ja, daß sich der Kranke mehr und mehr von der Wirklichkeit entfernt. Er bemerkt dieses Entfernen nicht, denn er konstruiert Gedankengebäude, die in sich geschlossen, widerspruchsfrei sind, und die Antworten geben auch auf die unangenehmsten Fragen. Ein wichtiger Zug der Gedankengebäude ist ihr formaler Charakter: gewisse Formeln, Gesten eingeschlossen, werden endlos wiederholt, aber so, daß ein Widerspruch mit anderen Formeln nicht eintritt. Ja, die Ähnlichkeit geht soweit, daß es uns fast gelingt, spezifische Krankheiten mit spezifischen Schulen zu identifizieren. Da haben wir die Schizophrenie (Logischer Empirismus), die Hysterie (Kritischer Rationalismus) und die katatonische Erstarrung (Erlan-[>104] ger Protozoen-Physik). Das ist der Schluß, zu dem man gezwungen ist, wenn man die vorhandenen Methodologien mit dem Gegenstand vergleicht, den sie beschreiben, und vielleicht sogar verbessern sollen.“

Diese Kritik an der Wissenschaftstheorie und ihren Schulen liest sich zwar ganz lustig, aber Feyerabends Wissenschaftstheorie dürfte dem Irrsinn viel näher kommen als die von ihm teils zu Recht kritisierte Wissenschaft. So führt er in Wider den Methodenzwang im Vorwort zur deutschen Ausgabe aus: "Eine kritische Untersuchung der Wissenschaft muß zwei Fragen beantworten.

(1) Was ist die Wissenschaft - wie geht sie vor, was sind ihre Ergebnisse ?

(2) Was ist die Wissenschaft wert ? Ist sie besser als die Kosmologie der Hopi, die Wissenschaft und Philosophie des Aristoteles, die Lehre vom Tao? Oder ist sie ein Mythos unter vielen, entstanden unter besonderen historischen Bedingungen ?

Auf die erste Frage gibt es nicht nur eine Antwort, sondern unzählig viele Antworten. Fast jedermann nimmt aber an, daß es so etwas wie eine wissenschaftliche Methode gibt, d. h. eine Reihe von Regeln, die das Geschäft der Wissenschaft lenken. Eine Prozedur, die den Regeln folgt, ist wissenschaftlich; eine Prozedur, die sie verletzt, unwissenschaftlich. Die Regeln werden nicht immer explizit aufgezählt, ja wir finden die Ansicht, daß der Wissenschaftler bei seiner Forschung die Regeln mehr ahnt, als daß er ihnen bewußt folgt. Noch wird auf der Unveränderlichkeit der Regeln bestanden. Daß es aber Regeln gibt, daß die Wissenschaft ihre Erfolge der Anwendung der Regeln verdankt, daß die Regeln >rational< sind in einem allerdings etwas nebelhaften Sinn, das gilt als eine ausgemachte Sache.

Die zweite Frage wird heute kaum mehr gestellt. Hier reagieren Wissenschaftler und Wissenschaftstheoretiker wie die Vertreter der alleinseligmachenden Kirche vor ihnen: die Lehre der Kirche ist wahr, alles andere ist heidnischer Unsinn. FN1 [=Zum Unterschied von der Wissenschaft hat die Kirche allerdings anders geartete Glaubenssysteme genau studiert. Eine Unmenge von anthropologischem Material geht auf die Forschungen von Missionaren zurück. ... ... "

_

Standort: Nicht/Ausschließen.

*

Text- und Beispielsammlung Nichtausschließbarkeit: ausschließen, nicht ausschließen können, ausschließbar, nicht ausschließbar.

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, R. (DAS). Nichtausschließbarkeit: ausschließen, nicht ausschließen können, ausschließbar, nicht ausschließbar

Eine wissenschaftstheoretische, sprachlogische und wissenspsychologische Studie mit forensisch-psychopathologischem Schwerpunkt und einer Text- und Beispielsammlung. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/wistheo/ausschl.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Nichtausschließbarkeit_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

noch nicht end-korrigiert

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

23.06.22 Beispiel aus der Wirtschaft.

11.06.16 Fehlende Bilder übertragen.

23.02.16 Angelegt.

Interne Hilfen:

\ge

\ga+