(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=06.11.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 17.11.21

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright

Anfang_ Recherche Plausibilität bei Kienpointner _Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:

Recherche zur wissenschaftlichen

Analyse von plausibel, Plausibilität und

Plausibilitätskriterien

bei Kienpointner 1992

Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen

Eigene Untersuchung zum Plausibilitätsbegriff

und einer allgemeinen Plausibilitätstheorie

mit einer Gesamtzusammenfassung in 8 Sprachen

(germ, engl, franz, span, port, russ, chin, arab).

Haupt- und Verteilerseite

Begriffsanalysen * Methodik

der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Zusammenfassung - Abstract

- Summary

Im deutschen Sprachraum habe ich nur wenige Arbeiten gefunden, die

sich mit der Begrifflichkeit von Plausibilität und ihrer wissenschaftstheoretischen

Fundierung (Plausibilitätskriterien) beschäftigt haben, was die

kritische Sicht von Koch im Grundsatz bestätigt.

Kienpointner ist der erste mir bekannte deutschsprachige Autor, der in

seinem Buch auch über empirische Studien zum Plausibilitätsbegriff

berichtet. Die Grundlagen und Theorie hat er aber schon 1987 mit Semantik,

Logik und Plausibilität entwickelt.

Insgesamt stellt Kienpointner sehr hohe Anforderungen

an den - durch die vielen Begriffsverschiebebahnhöfe

- letztlich unklaren Plausibilitätsbegriff (S.22

und S. 92: Definition), wobei er

zudem auf die Einbeziehung von für und wider verzichtet.

Zusammenfassung Kienpointners

S.7:

"Ziel dieser Arbeit ist eine umfassende Typologie von Mustern der Alltagsargumentation.

Um die zentralen Begriffe „Gültigkeit“ und „Plausibilität“

zu klären, werden verschiedene logische und linguistische Ansätze

diskutiert (u. a. die intensionale Logik Carnaps, die Theorien der strukturellen

Semantik von Coseriu, Lyons und Katz, die Semantik möglicher Welten

von Lewis, die Stereotypensemantik von Putnam, die Relevanzlogik von Walton).

Indem schließlich die Gebrauchstheorie der Bedeutung des späten

Wittgenstein zugrundegelegt wird, ergibt sich als Summe dieser Diskussion,

daß die Plausibilität von Alltagsargumentation

letztlich auf den Gebrauchsregeln für sprachliche Ausdrücke in

einer Sprechgemeinschaft beruht. Daraus folgt ein gemäßigter

Relativismus, was Probleme der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit betrifft.

Der Typologie wird als Prototyp elementarer Muster

der Alltagsargumentation eine modifizierte Fassung des bekannten Toulmin-Schemas

zugrundegelegt. In der Tradition antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher

Typologien, insbesondere der aristotelischen Topik und der klassischen

zeitgenössischen Typologie von Perelman/Qlbrechts-Tyteca, werden die

einzelnen Argumentationsmuster nach den semantischen Relationen (topoi/loci)

klassifiziert, die den Übergang von den Prämissen zur Konklusion

rechtfertigen. Strengere Standards für Explizitheit und Abgrenzung

von (Sub)Klassen (im Anschluß an Schellens, Van Eemeren/Kruiger)

führen zum Ansatz von etwa 60 Klassen von Mustern der Alltagsargumentation.

Als empirische Basis wird ein Korpus von circa 300

Passagen argumentativer Texte verwendet. Die Beispiele stammen überwiegend

aus geschriebenem und gesprochenem Gegenwartsdeutsch; es werden jedoch

auch vereinzelt englische, französische und italienische Beispiele

gegeben, um die übereinzelsprachliche und interkulturelle Relevanz

der Typologie aufzuzeigen. In einem Ausblick werden Möglichkeiten

der praktischen Anwendung der Typologie erörtert (Sprachunterricht,

Sprach- und Kulturvergleich)."

Kommentar: Es bleibt in der Zusammenfassung Kienpointners

unklar, ob und wie Plausibilität definiert ist.

Ausführungen zur Plausibilität bei Kienpointner

Methodik: Um herauszufinden, ob, wo und

wie Plausibilität definiert, beschrieben oder charakterisiert ist,

habe ich das Buch mit dem Suchtext "plausib" durchsucht. Zusätzlich

habe ich das Buch mit dem Suchtext "defin" durchsucht. Das Suchprogramm

gab zu den Fundstellen jeweils eine Zeile aus, aus der entnommen werden

konnte, ob die gewünschte Information (ob, wo, wie) an der Fundstelle

erfolgversprechend war, so dass sie zur näheren Betrachtung aufgerufen

wurde.

- Fundstellen "plausib" insgesamt 203

5 im Inhaltsverzeichnis

I. Semantik und Plausibilität .................................................. 1

1.2.1. Gültigkeit und Plausibilität ............................................. 47

1.2.3. Semantik, Gültigkeit und Plausibilität — Katz, Putnam

- und Wittgenstein ...........................................................

74

II.3 Entwurf einer neuen Typologie plausibler Muster

- der Alltagsargumentation ...............................................

231

Sachregister-Einträge: Plausibilität, plausibel 22, 47ff., 92, 106ff„ 134, 138, 421

Im Text selbst also 197 (203-5-1) Fundstellen.

Argumente müssen "wahr/richtig" und "relevant"

sein, hier "zusammenhängend"

- S. 17 "Die Pro- und Kontra-Argumente müssen, um plausibel

zu sein, nicht nur haltbar, d.h. wahr/richtig, sondern auch relevant, d.h.

inhaltlich in passender Weise mit der jeweiligen Konklusion zusammenhängend

sein (vgl. Naess 1975, S. 144; Krabbe 1987; Kopperschmidt 1989, S. 124

f.).

Kommentar-KP-17: Hier wird als Plausibilitätskriterium verlangt, dass die Argumente sowohl wahr oder richtig und auch "relevant" sein müssen.

Zwischen Argument und Konklusion muss ein akzeptabler

Zusammenhang bestehen

- S. 20a: "Eine Kurzparaphrase der entsprechenden Schlußregel könnte

lauten: Nützliche Mittel sind wünschenswert. Damit wird ein akzeptabler

Zusammenhang zwischen Argument und Konklusion gestiftet, was die Argumentation

in (4) plausibel - was nicht heißen soll:

zwingend - macht."

Kommentar-KP-20a: "Ein akzeptabler Zusammenhang" bleibt unerklärt.

S.20b: "Für die Einschätzung einer Argumentation als plausibel

genügt es nicht, daß irgendein als Schlußregel nun reformulierbarer

inhaltlicher Zusammenhang zwischen Argument und Konklusion vorhanden ist

... Es muß vielmehr ein „sinnvoller` inhaltlicher Zusammenhang

zwischen Argument und Konklusion bestehen."

Kommentar-KP-20b: Hier wird ein unerklärter

sinnvoller Zusammenhang verlangt.

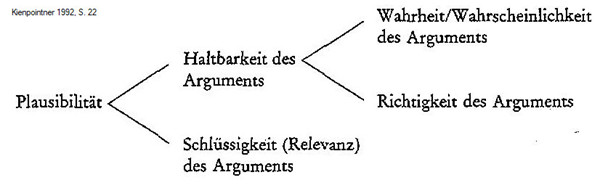

S.21f Schlußregeln garantieren somit

die „Schlüssigkeit" von Argumenten, [>22] die zusammen mit deren Haltbarkeit

die Plausibilität von (einfachen) Argumentationen

gewährleistet. Unter Benützung der bisher eingeführten Terminologie

läßt sich die Plausibilität

(„soundness") alltagssprachlicher Argumentationen als Bedingung für

das Gelingen des komplexen Sprechaktes Argumentieren folgendermaßen

in Unterbegriffe auffächern (zu weiteren Bedingungen bgl. Van Eemeren/

Grootendorst 1984, S. 43 ff.):FN2

FN2: Wahrheit" / „Wahrscheinlichkeit«

/ ”Richtigkeit` sind allerdings nicht auf die reale Welt beschränkt

zu verstehen, da es auch „fiktive" Argumentationsschemata gibt, die Prämissen

enthalten, die nur in Bezug auf mögliche, der realen Welt mehr oder

weniger nahestehende Welten „wahr" / »wahrscheinlich" „richtig' sind;

vgl. 5.242

- Kommentar-KP-S.22: Die drei Bedingungskriterien

für die Plausibilität - Haltbarkeit, Schlüssigkeit, Wahrheit/

Wahrscheinlichkeit - werden nicht erklärt, so dass der unklare Begriff

Plausibilität auf andere nicht minder unklare Begriffe verschoben

wird, eine typische und sehr häufige Praxis in den Geistes-, Rechts-,

Sozial- und Kulturwissenschaften (>Sprachkritik,

Begriffsverschiebebahnhöfe).

- Suchtext "Haltbarkeit":

Zusammenfassung Haltbarkeit: 16 Treffer, aber der Begriff wird nirgendwo definiert, auch nicht näher erklärt.

Obwohl eine Erklärung an den Anfang gehört, habe ich alle Fundstellen angegeben, auch wenn es wohl plausibel ist, dass, wenn nicht bei den ersten 2-3 Nennungen eine Erklärung erfolgt, dann keine mehr erfolgt. Diese Plausibilitätsbehauptung erfährt hier zumindest einen Einzelfallbeleg.

Kommentar-KP-S.22ab lediglich Erwähnung, aber keine Erklärung

Kommentar-KP-S.50 lediglich Erwähnung, aber keine Erklärung

Kommentar-KP-S.175 lediglich Erwähnung, aber keine Erklärung

KP-S.177 "Es stellt sich auch die Frage, ob der nicht speziell vorgebildete Sprecher — auch auf dem relativ hohen Ausbildungsstand von Studenten — überhaupt die Trennung von Haltbarkeit und Relevanz von Argumenten nachvollziehen kann."

Kommentar-KP-S.177: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung.

KP-S.196 "Die Autorität wird argumentativ eingesetzt, um die Haltbarkeit des eigenen Arguments oder die Akzeptabilität der Schlußregel zu stützen (vgl. unten 111.3.3.)"

Kommentar-KP-S.196: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung.

KP-S.222 "Falls sich aber der Zusammenhang nicht sinnvoll formulieren läßt, sind die Daten auch bei höchster Haltbarkeit irrelevant für die Konklusion und damit argumentativ sinnlos."

Kommentar-KP-S.222: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung.

KP-S.281 "In diesem Fall ist der Überzeugungsversuch nach (17) gescheitert: Zwentendorf wurde nicht in Betrieb genommen, und nach Tschernobyl wäre eine vergleichbare Argumentation wohl nicht mehr möglich, da die inzwischen eingetretenen Ereignisse das Argument im obigen Beispiel („Alle Länder...") hinsichtlich seiner Haltbarkeit problematisch gemacht haben."

Kommentar-KP-S.281: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung.

KP-S.402 "Die Informanten waren aufgerufen, die Haltbarkeit und Relevanz der 10 Argumente (nach Vergleichsschemata, Gegensatzschemata, Kausalschemata, Analogie- und Autoritätsargumentation) getrennt zu beurteilen"

Kommentar-KP-S.402: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung. Wie sollen die Informanten da eine Beurteilung abgeben können?

KP-S.403 "Daß die Unterscheidung von Haltbarkeit und Relevanz von den Informanten prinzipiell nachvollzogen werden konnte, zeigt sich an der starken Diskrepanz zwischen W/F- und R/IRR-Einstufung des Vergleichs 2 und der Autoritätsargumentation: annähernd die Hälfte der Informanten sprach den beiden Argumenten einen hohen Wahrheitsgrad zu, dagegen mehr als die Hälfte eine geringe Relevanz"

Kommentar-KP-S.403: Auch nur Erwähnung, aber keine Erklärung.

KP-S.404-1: "... So stufen Männer die Haltbarkeit ..."

KP-S.404-2: "... Deutlich ist der Unterschied auch bei der Haltbarkeitsbewertung des Gegensatz-(Widerspruch)Arguments: ..."

KP-S.404-3: "... Weniger leicht zu deuten ist die klare Besserbewertung des Vergleichs a minore durch die Frauen (sowohl hinsichtlich Haltbarkeit als auch hinsichtlich Relevanz)."

Kommentar-KP-S.404-1, 2, 3: Drei Erwähnungen, aber keine Erklärung.

KP-S.409: "Leider wird hier nicht zwischen Haltbarkeit und Relevanz differenziert. So bleibt offen, ob „trifft völlig"/„trifft gar nicht zu" auf Haltbarkeit, Relevanz oder beides zusammen (also in etwa = Plausibilität) zu beziehen ist."

Kommentar-KP-S.409: Zwei Erwähnungen, aber keine Erklärung.

KP-S.421 "Sowohl Schlußregeln (Relevanz) als auch Argumente (Haltbarkeit) schränken also auf allgemeinster Ebene den Bereich des plausibel Erschließbaren ein."

Kommentar-KP-S.421: Erwähnung, aber keine Erklärung.

Suchtext "Schlüssigkeit"

Zusammenfassung Schlüssigkeit: 4 Treffer: in keinem findet sich

eine Definition von Schlüssigkeit

KP-S.21f "Schlußregeln garantieren somit

die „Schlüssigkeit" von Argumenten,[>22] die zusammen mit deren Haltbarkeit

die Plausibilität von (einfachen) Argumentationen gewährleistet."

KP-S.22 "Schlüssigkeit (Relevanz) des Arguments"

Im Graph wird anscheinend Schlüssigkeit mit Relevanz gleichgesetzt,

ohne dies zu erläutern.

KP-S.85 "Da Katz in seinen Arbeiten Lexeme verschiedenster

Wortklassen beschrieben hat (u. a. Substantive, Verba, Adjektive, Adverbia),

kann seine Semantik-Theorie als ernstzunehmender Versuch betrachtet werden,

den klassischen Gültigkeitsbegriff auf das extralogische Vokabular

auszudehnen und so an den Begriff der Plausibilität anzunähern,

indem ein Teilaspekt der Plausibilität, nämlich die Schlüssigkeit/Relevanz

des/der Argument(s)(e) beschrieben wird."

KP-S.114 "Die bisherige Diskussion hat wiederholt gezeigt

(vgl. oben S. 20, S. 58, S. 64, S. 67), daß für die Relevanz

bzw. Schlüssigkeit von Argumentationen nicht beliebige semantische

Relationen ausreichen, sondern ganz bestimmte vorliegen müssen."

Suchtext "Relevanz"

Zusammenfassung Relevanz: 72 Treffer. Auch wenn Relevanz nicht definiert

wird, ist intuitiv verständlich, was gemeint ist. Im Einzelfall wäre

dann jeweils auszuführen, worin die Relevanz besteht. Allerdings möchte

ich grundsätzlich einwenden, dass ich nicht nachvollziehen kann, was

Plausibilität mit Relevanz zu tun haben soll.

KP-S.7 "Relevanzlogik von Walton".

Kommentar-KP-S.7: Erwähnung von

Relevanz mit Literaturbezug; "interkulturelle Relevanz".

KP-S.17 "Die Relevanz des Arguments („Katalysatorautos

verringern die Umweltschäden")..."

Kommentar-KP-S.17: Erwähnung

mit Beispiel.

Kommentar-KP-S.20f erörtert Definitionsprobleme

der Relevanz.

KP-S.21 "Entsprechend legen Sperber/Wilson (1986, S.

125) in einer verbesserten Definition fest, daß „Relevanz"

einer geäußerten Annahme nur dann vorliegt, wenn ihre kontextuellen

Effekte groß sind und zugleich die kognitive Anstrengung klein ist,

die für die Herstellung eines geeigneten Zusammenhangs aufgewendet

werden muß: [Originalzitat]"

Kommentar-KP-S.21: Hier wurden zwei

neue Verschiebebahnhöfe eingerichtet: große kontextuelle

Effekte und kleine kognitive Anstrengungen. ... und im folgenden

vier weitere: "Haft-Van Rees (1989) hat die allgemeine Forderung nach

Relevanz

von

Argumentationen dahingehend spezifiziert, daß „interaktionale

Relevanz", „illokutionäre Relevanz", „propositionale

Relevanz" und „elokutionäre Relevanz« zu unterscheiden

sind. „Interaktional" ist eine Äußerung relevant, wenn sie zustimmend

oder ablehnend auf das Interaktionsziel des Kommunikationspartners eingeht.

„Illokutionär"

relevant ist eine Äußerung z. B. dann, wenn sie die Bedingungen

für das Gelingen des vorausgegangenen Sprechakts thematisiert.

„Propositional"

relevant ist eine Äußerung, wenn ihr Inhalt geeignet ist,

die vorangegangene Äußerung zu akzeptieren oder abzulehnen oder

ein Pro- bzw. Kontra-Argument bezüglich dieser Äußerung

zu bilden (Haft-Van Rees 1989, S. 391). Die

„elokutionäre" Relevanz

betrifft schließlich die Adäquatheit der Formulierung der Äußerung.

Für relevante Argumente müssen Schlußregeln rekonstruiert

werden können, die alle vier Relevanzbedingungen erfüllen,

insbesondere die der „propositionalen Relevanz"."

...

Plausibel erfordert

akzeptable inhaltliche Relationen zwischen Argument und Konklusion

- KP-S.43: "Wie in I.1.1. gezeigt wurde, genügt es für die

Bewertung einer Argumentation als plausibel

nicht, daß das Argument haltbar ist; vielmehr müssen darüberhinaus

akzeptable inhaltliche Relationen zwischen Argument und Konklusion bestehen."

Auch S. 51.

Kommentar-KP-S.43: "akzeptable inhaltliche Relationen zwischen Argument und Konklusion" werden nicht näher erklärt, so dass sie in dieser allgemein vagen Form als Kriterien nicht zu gebrauchen sind.

- KP-S.47: "Damit soll eine empirische Basis für die höchst

diffizile Frage der Bewertung der Akzeptabilität von Argumentationsschemata

geliefert werden. Deren Beantwortung stellt einen Beitrag zu der von Van

Eemeren/ Grootendorst/Kruiger (1984, S. 37) als Hauptproblem und -ziel

der Argumentationstheorie bezeichneten Entwicklung von Kriterien für

die Bewertung der Plausibilität („soundness")

von Argumentation insgesamt dar."

Kommentar-KP-S.47: Hier wird die Bedeutung der Plausibilität für die Argumentationstheorie unterstrichen.

KP-S.48: "Diese Schemata sind gültig, d. h. die Konklusion ist

notwendigerweise wahr, wenn die Prämissen wahr sind, oder anders formuliert:

„Ein gültiger Schluß kann unmöglich wahre Prämissen

und eine falsche Konklusion haben" (Wall 1973, S. 67). Es erschiene nun

verlockend, den in I.1.1. diskutierten Begriff der „Plausibilität"

auf den klar definierten Begriff der Gültigkeit zurückzuführen

bzw. auf ihm zu begründen. Man könnte daher annehmen, daß

der in I.1.1. verwendete Begriff der „Schlußregel" in Wirklichkeit

als Teil (nämlich als Obersatz bzw. erste Prämisse) der obigen

„Schlußregeln" der Aussagenlogik zu verstehen sei."

Kommentar-KP-S.48: Es wird als verlockend erwähnt,

dass der Plausibilitätsbegriff auf den Begriff der Gültigkeit

zurückgeführt werden könnte.

KP-S.49: "Gegen diese Rückführung von Plausibilität

auf

Gültigkeit der klassischen zweiwertigen Aussagen- und Prädikatenlogik

(= APL) lassen sich jedoch gewichtige Einwände erheben, die zeigen,

daß Gültigkeit in der APL keine hinreichende Bedingung für

die Plausibilität natürlichsprachlicher

Argumentationen ist."

Kommentar-KP-S.49: Es wird behauptet, dass "Gültigkeit

in der APL keine hinreichende Bedingung für die Plausibilität

natürlichsprachlicher Argumentationen ist".

KP-S.51b: "Wie in I.1.1. gezeigt worden ist, setzt die Plausibilität

natürlichsprachlicher Argumentation u.a. das Bestehen einer adäquaten

inhaltlichen Relation zwischen Argument und Konklusion voraus."

Kommentar-KP-51b: Global und ungenau wird ohne Angabe

der genauen Fundstelle behauptet, dass in I.1.1. gezeigt

worden sein soll, dass "die Plausibilität natürlichsprachlicher

Argumentation u.a. das Bestehen einer adäquaten inhaltlichen Relation

zwischen Argument und Konklusion" voraussetzt." Damit sollte eigentlich

unter I.1.1 das Wort Beweis zu finden sein, das eben dort angebracht ist,

wo von "gezeigt" gesprochen wird. Die Stelle sollte sich also im Abschnitt

I.1.1 finden lassen, wenn sie denn gekennzeichnet ist.

Von Seite 51 führt Zurückverfolgen des Suchtextes "I.1.1."

zu folgenden Fundstellen:

- KP-S.48.I.1.1: "Es erschiene nun verlockend, den in 1.1.1. diskutierten

Begriff der „Plausibilität" auf den klar definierten Begriff der Gültigkeit

zurückzuführen bzw. auf ihm zu begründen. Man könnte

daher annehmen, daß der in I.1.1. verwendete Begriff der „Schlußregel"

in Wirklichkeit als Teil (nämlich als Obersatz bzw. erste Prämisse)

der obigen „Schlußregeln" der Aussagenlogik zu verstehen sei."

Kommentar-KP-S.48.I.1.1: In dieser Stelle wird erneut verwiesen, aber nichts gezeigt.

KP-S.47f.I.1.1: "In Bezug auf den in I.1.1. gewählten Terminus „Schlußregel" für die inhaltlichen Relationen, die die Relevanz des Arguments hinsichtlich der Konklusion garantieren, ist zu fragen, wie sich so konzipierte „Schlußre-[>48] geln" zu Schlußschemata der formalen Logik verhalten, die häufig ebenfalls als „Schlußregeln" bezeichnet werden, z. B. die folgenden Schemata der klassischen zweiwertigen Aussagenlogik (vgl. Wall 1973, S. 70): ..."

Kommentar-KP-S.47f.I.1.1: Auch hier wird nur Bezug genommen, aber nichts gezeigt.

KP-S.44.I.1.1: "(Katz 1972, S. 120 ff. geht allerdings z. U. von dem oben I.1.1. vertretenen Propositionsbegriff davon aus, daß Propositionen übereinzelsprachlich sind, wie aus der obigen Definition hervorgeht.)"

Kommentar-KP-S.44.I.1.1: Hier geht es um den Propositionsbegriff.

KP-S.42.I.1.1: "Wie in I.1.1. gezeigt wurde, genügt es für die Bewertung einer Argumentation als plausibel nicht, daß das Argument haltbar ist; vielmehr müssen darüberhinaus akzeptable inhaltliche Relationen zwischen Argument und Konklusion bestehen."

Kommentar-KP-S.42.I.1.1: Hier wird das Gleiche gesagt wie schon S.51.

KP-S.28.I.1.1: "Letztere sind zwar komplexe Sprechakte, aber für die Darstellung einzelner argumentativer Sprechakte reicht das oben (I.1.1.) als elementar bezeichnete Schema aus. "

Kommentar-KP-S.28.I.1.1: An der letzten möglichen Stelle vor dem Inhaltsverzeichnis wird nichts gezeigt.

KP-S.9.I.1.1: "II.1.1. Sprecherintuition ..... 167"

Kommentar-KP.S.9.I.1.1

KP-S.58: "Waltons „Relatedness Propositional Logic" ist sicher weit

eher als die APL geeignet, eine formale Explikation der für die Plausibilität

erforderlichen Relevanz der Argumente zu liefern und so einen formalen

Gültigkeitsbegriff zu fixieren, der dem Plausibilitätsbegriff

näherkommt."

Kommentar-KP-S.58: Waltons „Relatedness Propositional

Logic" wird als geeigneter als die APL gesehen, dem Plausibilitätsbegriff

näher zu kommen.

- Ich habe das Buch mit dem Suchtext "defin" durchsucht und unter den

215 Fundstellen fand sich tatsächlich eine Definition für Plausibilität:

- KP-S. 92a "Der entscheidende Fortschritt, der durch [>] Putnams Theorie

erzielt werden kann, besteht in der Möglichkeit, den oben (S. 22)

konzipierten Begriff der „Plausibilität"

nunmehr genauer zu definieren:

- „Plausibilität" alltagssprachlicher

Argumentationsmuster liegt vor, wenn erstens das/die Argument(e) auf der

Grundlage der in dem/den Argument(en) enthaltenen Lexeminhalte — den Markern

und Stereotypen der Lexeme — wahr(scheinlich)/richtig ist und zweitens

für die Schlußregel(n) dasselbe gilt; beide Bedingungen sind

bezogen auf Glaubens- und Wissenssysteme aller oder der meisten oder vieler

(etc.) Laien-Sprecher einer Sprechgemeinschaft."

Kommentar-KP-S.92a-Definition: Mit dieser Definition wird das Problem

auf "wahr", "wahrscheinlich", "richtig" und "wahrscheinlich richtig" verschoben.

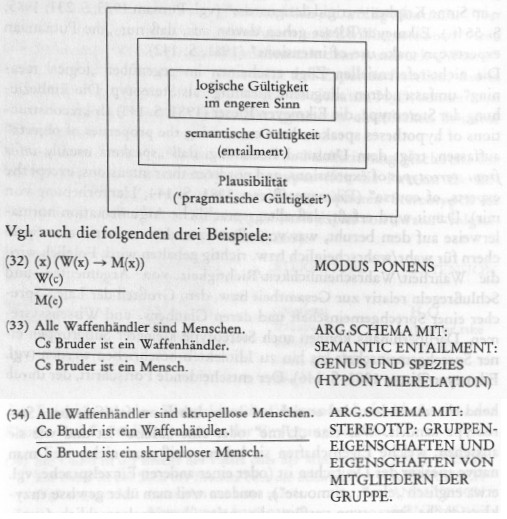

Im Schaubild wird auch noch Plausibilität als pragmatische Gültigkeit

erwähnt und damit eine weitere Verschiebung vorgenommen.

KP-S. 92b "Wenn man davon ausgeht, daß logische Gültigkeit im engeren Sinn der APL sowie semantische Gültigkeit im Sinne der IL und/oder der Theorie von Katz — wobei allerdings das »ex falso quodlibet"-Schema von vorneherein ausgeschaltet werden muß — notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für „Plausibilität" im eben definierten Sinn darstellen (vgl. aber unten 1.2.4.), läßt sich das Verhältnis dieser drei Begriffe als Teil-Ganzes-Relation veranschaulichen:

"

"

Kommentar-KP-S.92b Plausibilität als pragmatische Gültigkeit

erfordert als notwendige Bedingung logische und semantische Gültigkeit.

- Von den vier berichteten Befragungen gehen drei nicht direkt auf den

Begriff oder die Fundierung der Plausibilität, nur die letzte S.392.

Kommentar-KP-S.50-1.Befragung von 54 Sprechern (meist Studenten)

- Kommentar-KP-S.108-111-2.Befragung zur Plausibilität logischer

und pseudologischer Schlüsse. Logisch gültige Schlüsse wie

der Modus ponens und der Modus tollens werden in der Skala 1 zwingend -

2 sehr plausibel - 3 unter Umständen plausibel - 4 wenig plausibel

- 5 unwahrscheinlich mit einem Mittelwert von 1.02, also fast zwingend

bewertet.

Kommentar-KP-S.175-3.Befragung von 50 Sprechern mit Fragebogen

Hier geht es um die Frage "Frauen haben eine eigene Logik", weil ... . 8 Argumente werden vorgegeben mit einer fünfstufigen Einschätzungsskala mit den Polen wahr .... falsch und relevant .... irrelevant.

KP-S.177-3.Befragung: "... Die Ergebnisse werden unten 11.3.4. dargestellt.

Sie zeigen, für wie plausibel (d. h.,

für wie haltbar und relevant) die Informanten die angegebenen Argumente,

die jeweils bestimmten Klassen von Argumentationsschemata zugeordnet werden

können, halten. ..."

Kommentar-KP-S.177-3.Befragung: Plausibel

wird hier im Sinne der unscharfen Bestimmung S. 22 gebraucht nach der intuitiv

einsichtigen Regel je haltbarer und je relevanter, desto plausibler.

KP-S.392-4.Befragung:

"Die Betrachtung der unten (III.3.4.) präsentierten Ergebnisse

einer Befragung von Sprechern (großteils Studenten) zur Plausibilität

einzelner Argumentationsschemata zeigt, daß fast durchwegs die Analogieargumentation

am schlechtesten bewertet worden ist. "

- KP-S.402 "II.3.4. Zur Akzeptanz der Argumentationsschemata Die oben

getroffenen informellen Aussagen über die Plausibilität

und Häufigkeit bestimmter Argumentationsschemata vermitteln nur einen

vorläufigen Eindruck von der Akzeptanz und Frequenz der einzelnen

Klassen. Angesichts der zahlreichen Abgrenzungsprobleme habe ich auf eine

quantitative Auswertung meines Korpus verzichtet. Erst auf der Grundlage

zahlreicher Spezialuntersuchungen zu einzelnen Argumentationsmustern und

der Entwicklung und Verbesserung von Abgrenzungskriterien, die eine schärfere

Abtrennung ermöglichen, sind detaillierte Auszählungen, die über

die statistischen Versuche von Schellens (vgl. oben S. 170) und Benoit-Lindsey

(vgl. oben S. 220) hinausgehen, möglich und sinnvoll. Was die Akzeptanz

der Argumentationsschemata betrifft, soll jedoch versucht werden, auf der

Grundlage eigener Untersuchungen und weiterer statistisch untermauerter

Forschungen einige quantitative Aussagen zu treffen." ...

"Allgemein läßt sich sagen, daß die Informanten die [>403] Argumentationen als wenig plausibel einschätzten (wenn man „Plausibilität" als das Vorliegen von hohen Bewertungen von Wahrheit und Relevanz, also etwa der Grade 1 und 2 der Wahrheits- und Relevanzskala, einstuft)."

Beurteilungen und Bewertungen

Walton et al. (2008), 303-305.

Lumer, Christoph (2011) "Argument schemes — an epistemological approach"

(2011). OSSA

Conference Archive. 17 hat die Alltagslogik neben einer entsprechenden

Zeitschriftenveröffentlichung How to classify arguments? einer

gründlichen Analyse unterzogen und verwirft sie als Argumentationstheorie.

Da es bei dieser Kritik nicht um Plausibilität, sondern um Argumentationstheorie

geht, gehe ich darauf nicht weiter ein.

Literatur: im Text

- Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik. Struktur und Funktion von Argumentationsmustern. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog. Inhaltsverzeichnis PDF. [Anmerkung: Rescher 1976 findet sich nicht im Literaturverzeichnis]

- Kienpointner, M. (1992b). How to classify arguments. In: Eemeren, F. H. van, Grootendorst, R., Blair, J. A., and Willard, Ch. A. (eds). Argumentation Illuminated (pp. 178-188). Amsterdam: Sicsat.

- Kienpointner, Manfred (1987) Semantik, Logik und Plausibilität. Innsbruck (= Scientia 9)

- Lumer, Christoph (2011) "Argument schemes — an epistemological approach" (2011). OSSA Conference Archive. 17

- Walton, D. N., Reed, Ch., and Macagno, F. (2008). Argumentation Schemes. Cambridge: Cambridge University Press.

Links (Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.

1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Abduktion "Abduktion ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, der im Wesentlichen von dem US-amerikanischen Philosophen und Logiker Charles Sanders Peirce in die wissenschaftliche Debatte eingeführt wurde. „Abduktion ist der Vorgang, in dem eine erklärende Hypothese gebildet wird“." (Wikipedia Abruf 07.08.2021)

Englische Suchworte: plausible, plausibility,

__

a minore

__

Amplifikation Google/Oxford Language: kunstvolle Ausweitung einer Aussage über das zum unmittelbaren Verstehen Nötige hinaus.

__

APL Kürzel für Aussagen- und Prädikatenlogik.

__

Enthymem

Rhetorischer Begriff nach Aristoteles: ein Schluss mit nicht ausgesprochenen Prämissen, weil sie vom Auditorium anerkannt sind.

__

Internetseite

Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)

__

Konduktion. Der Begriff wird von Kienpointner nicht erklärt.

"Wohlrapp (2021) Der Begriff des Arguments, S. 366 erläutert: "Seit Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bemühte sich die Kanadierin Trudy Govier darum, die Pro- und Contra-Debatte als ein spezielles Argumentationsschema zu analysieren.21

Sie berief sich dabei auf einen Vorschlag des US-amerikanischen Philosophen Carl Wellman22. Dieser hatte bemerkt, dass sich ethische Beurteilungen nicht einfach mit deduktiven oder induktiven Schlüssen auf der Grundlage vorgegebener Normen begründen ließen. Vielmehr würden dabei meistens Pro- und Contra-Argumente auftreten, die dann, gegeneinander abgewogen, in einer Konklusion „zusammengeführt“ werden müssten. Für die Form eines solchen Übergangs prägte er den Ausdruck „konduktiv“ (von lat. conducere: zusammenführen) und wollte darin eine neue Möglichkeit neben deduktiven und induktiven Übergängen sehen."

__

Schlussregel-KP-S.50: soll den Übergang von Argument zu Konklusion garantieren.

__

Schlussschemata-KP-S.50: "Letztere werden daher im folgenden als „Schlußschemata" bezeichnet. Der Terminus „Schlußregel" für die inhaltlichen Regeln, die die Relevanz natürlichsprachlicher Argumente garantieren, empfiehlt sich auch deshalb, weil er im deutschen Sprachraum als Übersetzungsäquivalent von Toulmins „warrant" verwendet worden ist (vgl. St. Toulmin: Der Gebrauch von Argumenten. Kronberg/Ts.: Scriptor 1975, S. 89) und auch von Kopperschmidt (1989, S. 125) übernommen wird

__

Verschiebebahnhof. Metapher für die Unsitte, einen unklaren Begriff durch andere unklare Begriffe zu "definieren". Eine Definitionaufgabe wird nicht erledigt, sondern verschoben, was natürlich keine Lösung ist, sondern ein Ärgernis.

__

Standort: Recherche Plausibilität bei Kienpointner.

*

Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *

Definition und definieren * Kausalität * Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben *

* Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *

Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Zitierung

Sponsel, Rudolf (DAS). Recherche zur wissenschaftlichen Analyse von plausibel, Plausibilität und

Plausibilitätskriterien bei Kienpointner 1992. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/Kienp.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende_ Recherche Plausibilität bei Kienpointner__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_

korrigiert: irs Rechtschreibprüfung + gelesen 05.11.2021

Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.

17.11.21 Die Grundlagen und Theorie hat er aber schon 1987 mit Semantik, Logik und Plausibilität entwickelt.

06.11.21 Ans Netz.

10.10.21 Als eigene Seite angelegt.

01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.