(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=09.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 10.01.23

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_Erleben und Erlebnis der Frustration_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:

Erlebnisregister

Erleben und Erlebnis der Frustration

von Rudolf Sponsel, Erlangen

Zur Erlebnisregister * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hautseite *

Editorial

Im Rahmen des Projektes Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse und der Präsentation des Anti-Frust-Buches von FUTURZWEI für attac Erlangen am 09.01.2023 war es naheliegend, für das Erlebnisregister das Thema Erleben und Erlebnis der Frustration, also diese Seite, flankierend zu entwickeln. Das Anti-Frust-Buch leistet hierbei wertvolle empirische und praktische Hilfe, die die Wissenschaft so dringend braucht.

Zusammenfassung Frustration

Definition: Das Gefühl, das sich einstellt, wenn man ein wichtigeres Ziel nicht erreicht oder verloren hat, heißt Frustration. Es gehört mit zu den bedeutendsten - auch gesellschaftlich und politisch - Gefühlen, die alle Menschen kennen und immer und immer wieder durchleben. Die Erforschung von Frustrationserlebnissen, wie sie zustande kommen und wie man sie gesundheitskompatibel bewältigen kann, ist daher von großer Bedeutung für die Lebensqualität und Stabilität nicht nur des Individuums und seiner Umgebung, sondern der gesamten Gesellschaft. Das Gebiet ist derart groß und umfassend, dass hier nur ein Versuch möglich ist, der im Lauf der Zeit mehr und mehr ausgebaut, ergänzt und vertieft wird.

Wortfeld und Wortumgebung

(eigene

Recherche nach Modell Dornseiff)

abgegrenzt * abgehängt * abgelehnt * abgeschmettert * Ablehnung

erfahren * abreagieren wollen * Absage, erhalten, erfahren * Abscheu *

am Boden zerstört * Analyse (was genau ist geschehen und was hat es

mit mir gemacht?) * angeknackst * angepisst, angewidert * ängstlich

* antriebslos * Ärger * Aggression * allein sein wollen * alles kurz

und klein schlagen wollen * am Boden zerstört * angegriffen * apathisch

* Aufgabegedanken, aufgeben wollen * aufgebracht * aufgeregt * aufgewühlt

* Ausdruck (verleihen wollen) * ausgebrannt * ausgebremst * ausgegrenzt

* ausgeknockt * ausgelaugt * aushalten * auskotzen * beklommen *

bestürzt * betroffen, Betroffenheit (schwer) * Bremse * brüllen

wollen * burn out * Dämpfer * Demütigung, gedemütigt fühlen

* deprimiert * Deprivation (Entzug z.B. von Hoffnungselementen) * desillusioniert

* destruktive Impulse, Wünsche * durchgefallen * Ekel * empört

* energielos * entmutigt * entrüstet * entsetzt * Enttäuschung

* erbleichen * erfahren, wo der Hammer hängt * ergeben * erledigt

* ermattet * ernüchtert * erregt * erröten * erschöpft *

erstarren * erwarten, Erwartung, erschüttert * ertragen * etwas kaputt

machen wollen * fahrig * Fehler * Fehlschlag * frustriert * Furor * gebeutelt

* gehen lassen * gehindert * gekränkt * gelackmeiert (fühlen)

* gereizt * gescheitert * geschwächt * getroffen * gezüchtigt

* grantig * Groll * haltlos * hängen lassen * Haß * Hektik *

hilflos * Hindernis, hinwerfen, hinschmeißen wollen * hoffnungslos

* irritiert * jammern * kalte Dusche * kapitulieren * karg * Kater * Katharsis

* Katzenjammer * klagen, Klagemauer * klein * konsterniert * kotzen, zum

Kotzen zumute * kraftlos * Krise * leer * Leid * Luft raus * Misere * misstrauisch

* mitgenommen * lustlos * nicht klein beigeben wollen * Mangel (Stärke,

Fähigkeiten, Kompetenz) * matt * minderwertig * Misserfolg * missmutig

* müde * mutlos * nervös * niedergemacht * niedergeschlagen *

Niederlage * nutzlos * ohnmächtig, Ohnmacht * O je! * O Schreck (lass

nach)! * O weh! * platt, Plattgefühl * Pleite * Problem * Rache, Rachewünsche

* Rage * ratlos * resigniert * Rückzug, sich zurückziehen wollen

* Scham * Schlag, Schlag ins Kontor * schlecht gehen, schlecht beieinander

sein * schlechte Laune * Schande * Scheisse, Scheißgefühl *

schlimm (ergehen) * Schmerz * schreien * Schuldgefühle * Schwäche

* schwitzen * Selbstentwertung * Selbstvorwürfe * Selbstzweifel *

seufzen * Sinnverlust * Spannung * stumm, verstummen * toben wollen

* traurig * Trotz (jetzt erst recht, das wollen wir doch mal sehen)

* unangenehm * Unbehagen * Unlust * Unmut * unruhig, unsicher * unten

sein * unter Strom * sich unterwerfen * untüchtig * unwohl sein,

fühlen * verarbeiten * verarscht fühlen * verbittert * verdrossen

sein, Verdrossenheit, Verdruss * verkriechen wollen * verletzt sein * Verlierer

* verloren fühlen, verloren haben * verkrampfen, verspannen * Verlust

* verrannt haben * Versagensgefühl * verspannt * verstimmt * verwundet

* verzagt * verzweifelt * weinen * wertlos * Wurmerleben (klein, nichtig

sein) * Wut, vor Wut kochen, rasen vor Wut, Stinkwut * zeigen wo der Bartel

den Most holt * zerstören wollen * Zorn, zornig * Zweifel *

Dornseiff

In meiner Printausgabe von 1959, 5. Auflage wird weder Frustration

noch Enttäuschung im Sachregister aufgeführt. In der 9. Auflage

von 2020, die ich am 7.1.23 als PDF erwarb, finden sich folgende Sachregistereinträge:

"Frust10.13 Unlustempfinden;10.26 Unzufrieden;15.44

Unhöflich

Frustration

- 5.37 Schwäche"; 10.13 Unlustempfinden; 10.26 Unzufrieden; 10.30

Zorn; 10.31 Trübsinn; 10.36 Gleichgültig; 10.40 Schwarzseherei;

18.20 Gehorsam

- frustrieren 10.14 Unlust verursachen

frustrierend 10.14 Unlust verursachen

Webster Frustration: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/frustration

Entwicklung: plötzlich, schleichend, abgestuft, in Phasen, mehr oder minder bewusst.

Erleben durch gewahrwerden

Das Erleben von Frustration wird nach meinen Recherchen selten beschrieben.

"Frust, frustriert, Frustration" oder auch Begriffe aus dem Wortumfeld

verstehen die meisten Menschen,

weil sie es ja kennen und auch meist tagtäglich mehr oder minder erleben.

Es gibt eine breite Erlebens-Palette an Art, Tiefe, Dauer, Auswirkungen

und Bewältigungsmechanismen.

Auswirkungen

Die Auswirkungen von Frustration können sehr vielfältig sein.

Im Folgenden einige Stichworte, die im Laufe der Zeit mehr und mehr ausgefüllt

werden:

- Antrieb/Energie

- Befinden/Verfassung

- Bewusstsein

- Beziehungen (Angehörige, Partner, Eltern, Kinder, Freunde, Bekannte, Nachbarn, ...)

- Denken

- Erwartungen

- Familiär

- Fühlen

- Gesellschaftlich

- Gestik

- Gesundheit

- Haltung

- Körper (z.B. Erregung, Anspannung, Atmung, Körperspannung, Körperverspannung, verkrampfen, erstarren, erbleichen, erröten, erschauern, schwitzen, Blutdruck, Stresshormone ausschütten, Körperhaltung, Organe: Herz/Kreislauf, Magen-Darm, Haut, ...)

- Mimik

- Motivation

- Pläne

- Politisch

- Schlaf

- Schmerzen

- Stimmung

- Wohlbefinden

- Ziele

- Zufriedenheit

Bewältigungsmechanismen

(brain,

Hypothesen)

Damit ein Frustrationserlebnis bewältigt werden kann, ist es u.U.

förderlich es bewusst zu erleben. Frustrationserlebnisse können

aber auch mehr oder minder unterdrückt oder beiseite geschoben (ignoriert)

werden. Möglicherweise wirken sie dann aus dem Nichtbewussten

heraus und werden nicht richtig erkannt und können auch nicht richtig

bewältigt werden. Sie rumoren dann evtl. unbewältigt im Hintergrund.

Es ist aber auch möglich, dass sie nichtbewusst im Hintergrund bewältigt

werden und einfach abklingen.

- Zulassen zum Erleben, annehmen als Erlebensrealität, was keineswegs akzeptieren (>Grundhaltungen) heißt.

- Erlebt man Frustrationen, so ist bereits dieses Erleben eine Art Ventil, das Druck aus dem Frustrationserleben nehmen kann. Erleben als Abfuhr.

- Eine weitere Möglichkeit ist das Ausdrücken des Frustrationserlebens, wobei man evtl., darauf achten muss, sich nicht hineinzusteigern und sich nicht im Frusterleben zu verlieren.

- Weitergehend kann das Frustrationserleben kommuniziert werden, frau /mann kann sich mit Bezugspersonen darüber austauschen.

- Verstehen kann eine Hilfe zum Abbau des Frustrationserlebens sein. Wie ist es dazu gekommen? Was waren die Bedingungen?

- Lernen I, herausfinden wie es dazu gekommen ist, wie das Frustrationserlebnis entstanden ist. In der Verhaltenstherapie spricht man hier von Bedingungsanalyse.

- Lernen II, was man tun kann, um solche Frustrationserlebnisse zu vermeiden oder in ihrer Auswirkung geringer zu halten.

- Aus der Perspektive des bereichernden Wissens um Frustrationserlebnisse kann Lebensklugkeit gewonnen werden.

Querverweise:

- Grundhaltungen.

- Ausführliche Analyse zur Frustration und ihrer Bewältigung im politischen Bereich (Antifrustbuch).

- Das Heilmittel Katharsis und die Geschichte der Katharsishypothesen.

- Die Heilmittel anpassen und gestalten.

- Das Heilmittel aufgeben.

Materialien zum Frustrationsbegriff

erleben, erlebt, Erlebnis, Frustration markiert.#

Frustration Dorsch Lexikon der Psychologie

[Abruf 06.01.2023]

"[engl. frustration; lat. frustratio Enttäuschung], [EM, SOZ],

Frustration

tritt auf, wenn das Erreichen eines Ziels oder die Befriedigung eines Bedürfnisses

behindert wird. Sie stellt einen unlustvoll erlebten Zustand dar, der mit

der Motivation einhergeht, ihn zu beenden oder zu mildern. Hierzu kommen

nach Bischof versch. Strategien infrage: ein Umweg, um zum Ziel zu gelangen,

das Herbeirufen von Hilfe oder die Beseitigung des Hindernisses durch Aggression.

In einer frühen Untersuchung von Barker et al. (1941a) hatte sich

auch gezeigt, dass regressives Verhalten eine Folge

von Frustration sein kann. Wenn die Erwartung von Kindern,

mit reizvollen Spielsachen spielen zu können, enttäuscht wurde,

dann spielten sie weniger konstruktiv, wenn sie endlich mit ihnen spielen

durften. Dies wurde von den Autoren als Rückfall in ontogenetisch

frühere, unreife Stufen der Entwicklung interpretiert. Dass Aggression

eine Folge von Frustration sein kann, war eine bekannte

Annahme über die Ursachen von Aggression i. R. der Frustrations-Aggressions-Hypothese,

die allerdings heute mit psychol. Zusatzannahmen vertreten wird. In der

ursprünglichen Form postulierte die Hypothese, dass Aggression

stets eine Folge von Frustration sei. In der modifizierten

Variante wurde nur noch angenommen, dass Frustration

versch. Reaktionen auslösen kann, von denen eine in Aggression besteht.

Letztere Annahme konnte Berkowitz (1989) noch spezifizieren: Sie trifft

nur zu, wenn zw. Auslöser und Reaktion neg. affektive Zustände

(z. B. Ärger) und best. kogn. Bewertungen (etwa ausgelöst durch

Waffen im Versuchsraum) zw.geschaltet sind."

Spektrum Lexikon der Psychologie: Frustration

[Abruf

06.01.23]

"Frustration, in mehreren Zusammenhängen eingesetzter Begriff,

beschreibt den Zustand bei Versagungs-, Enttäuschungs-,

Mißerfolgserlebnissen aufgrund unbefriedigter oder

nicht zu befriedigender oder enttäuschter Erwartungen (z.B. Unterbrechung

einer zielgerichteten Handlung infolge einer Störung). Die Ursachen

von Frustration können sowohl in

der Person des Frustrierten als auch

in seiner Umwelt liegen. Frustration

bezeichnete zunächst in psychoanalytischem Kontext das emotionale

Resultat einer verhinderten Triebreduktion (Triebtheorie) und schuf dadurch

einen ersten engen Bezug zur Aggression. Allgemein- bzw. alltagspsychologisch

verwendet beschreibt Frustration hingegen

das komplexe Erlebnis einer wirklich

erlittenen oder auch nur als solcher wahrgenommenen Benachteiligung. Dies

rückt Frustration einerseits in

die Nähe sozialpsychologischer Ansätze der (Un-) Gerechtigkeit

und birgt andererseits eine Verbindung zum motivationspsychologischen Begriff

der Erwartung."

Arnold-Eysenck-Meili Lexikon der

Psychologie

Frustration. TERMINOLOGIE. Der Begriff

F. der auf den von S. Freud eingeführten Begriff „Versagung“

zurückgeht, wird in dreifacher Weise gebraucht.

DIE FRUSTRIERENDE SITUATION. Genaue Definitionen sind von N. R. F. Maier (1949) geprägt worden, für den die wesentlichen Merkmale sind: eine unlösbare Situation, die Unmöglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen, und eine starke Handlungsmotivation. Nach A. Amsel (1958, 1962) ist eine frustrierende Situation dadurch gekennzeichnet, daß im Wechsel die Aktionen des Organismus belohnt und nicht belohnt werden oder daß auf eine Bekräftigungsphase eine solche ohne Bekräftigungen folgt. Umfassendere Definitionen geben R. Lawson & M. H. Marx (1958) und J. S. Brown & I. E. Farber (1951). Für sie sind die Kennzeichen einer frustrierenden Situation die Errichtung von teilweisen oder völligen physikalischen Barrieren, die Versagung oder die Reduzierung der Belohnung, eine zeitliche Verzögerung zwischen Beginn und Vollendung einer Reaktionsfolge, ein Versagen bei antizipiertem Erfolg und das Erleiden einer Strafe.

DER ZUSTAND DER FRUSTRATION. Die frustrierende .Situation wird einen F.zustand im Organismus herbeiführen, bei dem der Grad der F. bei den verschiedenen Individuen differiert. Die Maße für die F.stärke sollten nicht dieselben sein wie die, die zur Einschätzung der Reaktion auf den F.zustand benutzt werden; sonst liegt ein Zirkelschluß vor. Diese Forderung ist oft vernachlässigt worden. Der F.zustand kann direkt erfaßt werden (z. B. durch die Messung des elektrischen Hautwiderstandes oder die Pulsfrequenz), oder er kann als eine intervenierende Variable angesehen werden, die nicht direkt meßbar ist. Der Ausdruck „Frustrationstoleranz“ (S. Rosenzweig, 1944) bezieht sich auf interindividuelle Unterschiede (angeborene oder erworbene) in der Fähigkeit, frustrierende Situationen zu ertragen.

DIE REAKTION AUF DIE FRUSTRATION. Die Hauptreaktionen auf den F.zustand, die in Einzelheiten untersucht worden sind, sind Aggression, Regression, Fixierung und gesteigerte und verringerte Reaktionsstärke.

DIE FRUSTRATIONS-AGGRESSIONS- HYPOTHESE. Diese Hypothese, die von J. Dollard u. a. (1939) vorgetragen wurde, be[>643]sagte, daß „Aggression immer eine Folge der Frustration ist“ und daß „das Auftreten von aggressivem Verhalten immer die Existenz der F. voraussetzt“ (Dollard u. a., 1939, S. 1). Aggression wurde definiert als „ein Akt, dessen ,Zielreaktion1 die Verletzung eines Organismus ist (oder eines Organismusersatzes)“ (Dollard u. a., 1939, S. 8). Diese Theorie schließt einen Zirkelschluß ein, da F. in Aggressionstermini definiert wird und umgekehrt. Die Stärke der Aggressionsneigung ist eine Funktion der Stärke der Neigung zu F.reaktionen, dem Grad der Behinderung, der die frustrierte Reaktion unterliegt, der Zahl der frustrierten Reaktionsfolgen und der Zahl jener nicht aggressiven Reaktionen, die durch Nichtverstärkung gelöscht wurden, während die frustrierende Situation aufrechterhalten bleibt. Die Aggressionsneigung nimmt ab als Funktion der Stärke der Bestrafungen, die als Folge der Ausführung der aggressiven Handlung erwartet werden. Auf dem Wege der Generalisierung wird das aggressive Verhalten sich gegen ähnliche Objekte richten. Es kann aber insbesondere dann auf andere Objekte verschoben werden, wenn das aggressive Verhalten gegenüber dem eigentlichen Objekt, von dem die F. ausgeht, gehemmt wird. Das Auftreten einer aggressiven Handlung wird die Aggressionsneigung herabsetzen (Katharsis). Diese Theorie ist verallgemeinert worden, besonders zur Erklärung des Vorurteils. Kritiken an der Theorie (A. J. Yates, 1962) zielten auf Probleme, die sich auf die Messung des aggressiven Verhaltens beziehen, auf die Aggressivität allgemein, auf das Verhältnis zwischen offener Aggression und Phantasie-Aggressivität und auf die Wahrscheinlichkeit, daß sich häufiges aggressives Verhalten eher aus seiner Bekräftigung, also durch einen Lernvorgang, als durch F. erklärt.

DIE FRUSTRATIONS-REGRESSIONS- HYPOTHESE. R. C. Barker u. a. (1941) erklärten, daß F.. zu Regression führt, die als „eine Primitivierung des Verhaltens, ein 'Zurückgehen' auf einen unreiferen Zustand, dem das Individuum schon entwachsen ist“ (Barker u. a., 1941, S. 1), definiert wird. [>644] Regression kann in Beziehung zu dem ursprünglichen Ziel der Person oder in Beziehung zu anderen Formen von Aktivität auftreten. Barker u. a. untersuchten die Konstruktivität des Spiels von Kindern, die, nachdem sie eine Zeitlang mit attraktiven Spielsachen frei spielen durften, diese plötzlich entzogen bekamen. Sie hatten jetzt nur noch weniger attraktive Spielsachen, das Spielzeug mit der hohen Anziehungskraft war aber durch ein Drahtnetz weiter zu sehen. Das nun einsetzende regressive Verhalten wurde aus einer Abnahme der Konstruktivität des Spiels mit den weniger attraktiven Spielsachen erschlossen. Eine andere Verhaltensweise, die als ein Zeichen der Regression gewertet wurde, war z. B., daß die Kinder an das Gitter herankamen und die weggeschlossenen Spielsachen passiv anstarrten. I. L. Child & I. K. Waterhouse (1952) erklärten diese Verhaltensformen allerdings auf eine andere Weise, indem sie sich widerstreitende Verhaltenstendenzen annahmen. Sie fanden eine experimentelle Stütze für ihren Standpunkt in den Untersuchungen zur instrumentellen Bekräftigung regressiver Handlungen (z. B. J. W. M. Whiting & O. H. Mowrer, 1943).

FRUSTRATIONS-FIXIERUNGS-HYPOTHESE. Indem er die Sprungtechnik von K. S. Lashley anwandte, zeigte N. R. F. Maier (1949), daß Ratten, die einer unlösbaren Problemsituation gegenübergestellt werden, stereotype Verhaltensformen entwickeln, die vom Verhalten der Ratten in einer lösbaren Problemsituation nicht zu unterscheiden waren. Wenn jedoch die unlösbare Problemsituation lösbar gemacht wurde, waren die Ratten unfähig, ihr stereotypes Verhalten zu modifizieren. Diesen Vorgang nannte Maier Fixation. Maier schrieb diesem fixierten Verhalten Eigenschaften zu, die nicht durch die konventionellen Lerntheorien erklärt werden konnten (z. B. änderte sich das Verhalten nicht durch Bestrafung, war dauerhaft und stark spezifisch). Fixiertes Verhalten konnte nur durch eine Technik, die als „Führung des Tieres“ bekannt ist, modifiziert werden. Dabei wurden die Tiere in die [>645] Hand genommen, und es wurden mit ihnen die richtigen Reaktionen ausgeführt, Alternative Erklärungen von Maiers Ergebnissen wurden von I. E. Farber (1948) vorgebracht (Fixierungen als angstmindernde Reaktionen), von H. C. Wilcoxon (1952) (Fixierungen als Ergebnis von partiellen Verstärkungsplänen) und von J. Wolpe (Fixierungen als gelernte Reaktionen, die den Primärtrieb „Angst“ reduzieren). Maier hat diese alternativen Erklärungen abgelehnt, während er seine frühere Einstellung modifizierte.

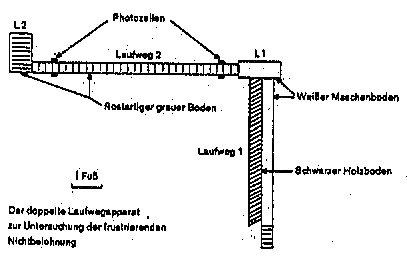

FRUSTRATION UND LERNTHEORIE. J. S. Brown & I. E. Farber (1951) erklärten, daß F. zwei Hauptwirkungen hervorbringen kann: eine Zunahme des allgemeinen Motivationsniveaus (Trieb) und die Erzeugung von „inneren“ Triebreizen, die als konditionierte Hinweise dienen, welche Flucht- oder Vermeidungsreaktionen vermitteln. Empirische Beweise, die diese beiden Annahmen stützen, stammen hauptsächlich aus der Arbeit von A. Amsel (1958, 1962). Daß F. eine Triebzunahme hervorbringt, wurde mit dem doppelten Laufwegapparat demonstriert (vgl. Abb.). Nach der Übung, durch

L1 und L2 zu laufen (wobei in beiden Zielboxen Futter verfügbar war), wurde in L1 das Futter weggelassen (frustrierende Situation; erklärt durch Nichtbelohnung, die auf Belohnung folgt), wobei eine Zunahme der Laufgeschwindigkeit in Laufweg 2 festgestellt wurde. Die „Hinweiseigenschaften“ der F.stimulation wurden in einer Untersuchung von H. M. Adelman & J. L. Maatsch (1955) demonstriert, die folgerten, daß F. als ein Triebreiz (St) verschiedene Reaktionen hervorlocken wird, wovon die eine verstärkend wirkt, weil sie den Organismus aus der fru-[>646]strierenden Situation befreit. Diese Hypothese hat eine Vielzahl von Experimenten und theoretischen Kontroversen ausgelöst (L. E. Longstreth, 1966; W. F. Hill, 1968) und wurde zur Erklärung der Reaktionen von Kindern auf Nichtbelohnung in einer Fülle von experimentellen Situationen herangezogen (I. J. Ryan & P. Watson, 1968).

NACHPRÜFUNGEN DER LITERATUR. Kritische Analysen der Literatur über F. können bei A. J. Yates (1962), R. Lawson & M. H. Marx (1958) und bei R. Lawson (1965) gefunden werden, während A. Amsel (1958, 1962) die experimentelle Arbeit über frustrierende nichtbelohnende Situationen kritisch analysiert hat.

SCHLUSSFOLGERUNGEN. Zwei verschiedene Einstellungen zur Untersuchung der F. werden deutlich. Erstens gibt es eine breitangelegte Reihe von Untersuchungen, die F. mit Aggression, Regression und Fixierung verknüpfen. An zweiter Stelle ist eine große Anzahl von Laborarbeiten zu nennen, die ihr Augenmerk auf die Entstehung von Trieb- und Hinweisreizen durch frustrierende Nichtbelohnung richten. Die zuletzt genannten Untersuchungen fanden später als die zuerst erwähnten statt, und es hätte erwartet werden können, daß ein fruchtbarer Dialog zwischen den Standpunkten auf eine Wiederbelebung des Interesses an den Frustrations-, Aggressions-, Regressions- und Fixierungs-Hypothesen hinausgelaufen wäre. Dieser Dialog hat zum Schaden der Sache noch nicht eingesetzt. Wie R. Lawson (1965) ausgeführt hat, kann dies an der Überzeugung liegen, daß Aggression, Regression und Fixierung auf fundamentalere Prozesse zurückzuführen sind.

Lit.: Adelman, H. M. &

J. L. Maatsch: Resistance to extinction as a function of the type of

response elicited by frustration. J. exp. Psychol., 1955, 50, 61-65; Amsel,

A.: The role of frustrative nonreward in noncontinuous reward situations.

Psychol. Bull,, 1958, 55, 102-119; ders.: Frustrative nonreward

in partial reinforcement and discrimination learning; some recent history

and a theoretical extension. Psychol. Rev., 1962, 69, 306-328; Barker,

R. C., Dembo, T. & K. Lewin: F. and regression: an experiment with

young children. Univ. Iowa Studies in Child Welfare, 1941, 18; Brown,

J. S. & L. E. Farber: Emotions conceptualized as intervening variables

- with [>647] suggestions toward a theory of frustration. Psychol. Bull.,

1951, 48, 465-195; Child, I. L. & I. K. Waterhouse: F.

and the quality of performance: 1. A critique of the Barker, Dembo, and

Lewin experiment. Psychol. Rev., 1952, 59, 351-362; Dollard,

J., Miller, N, E., Doob, L. W., Mowrer, O. H. & R. R. Sears: F.

and aggression. New Haven, 1939; Farber, I. E.: Response fixation

under anxiety and nonanxiety conditions. J. exp. Psychol., 1948, 38,

111-131; Hil1, W. F.: An attempted clarification of frustration

theory. Psychol. Rev., 1968, 75, 173-176; Lawson, R.: F.:

the development of a scientific concept. New York, 1965; Lawson, R.

& M. H. Marx: F.; theory and experiment. Genet. Psychol. Monogr.,

1958, 57, 393-464; Longstreth, L. E.: F. and secondary reinforcement

concepts as applied to human conditioning and extinction. Psychol. Monogr.,

1960, 80; Mater, N. R. F.: F.: the study of behavior without

a goal. New York, 1949; ders.: F. theory: restatement and extension.

Psychol. Rev., 1956, 63, 370-388; Ryan, T, J. & P. Watson:

Frustrative nonreward theory applied to children’s behavior. Psychol. Bull.,

1968, 69, 111-125; Rosenzweig, S.: An outline of frustration

theory. In: Hunt, J. McV. (Ed.): Personality and the behavior disorders.

New York, 1944; Whiting, J. W. M, & O. H. Mowrer: Habit progression

and regression - a laboratory study of some factors relevant to human socialization.

J. comp. Psychol., 1943, 36, 229-253; Wilcoxon, H. C.: „Abnormal

fixation“ and learning. J. Exp. Psychol., 1952, 44, 324-333; Yates,

A. L.: F. and conflict. New York, 1962; Dembo, T.: Ärger

als dynamisches Problem. Psychol. Forsch. 1931, 15, 1-144; Dollard,

J., Doob, L, Miller, N., Mowrer, O. & R. Sears: Frustration und

Aggression. Weinheim - Berlin-Basel, i1973; Bergius, R.: Behavioristische

Motivationsbegriffe. Hdb. d. Psychol. Bd, 2. Göttingen, 21970;

PaIas,K.:

Die F. in persönlichkeitspsychologischer Beleuchtung. Helsinki, 1954;

Stäcker,

K.-H.: Frustration. Stuttgart, 1977.

A. J. Yates

... ... ...

Frustrationstests -> Picture Frustration

Test.

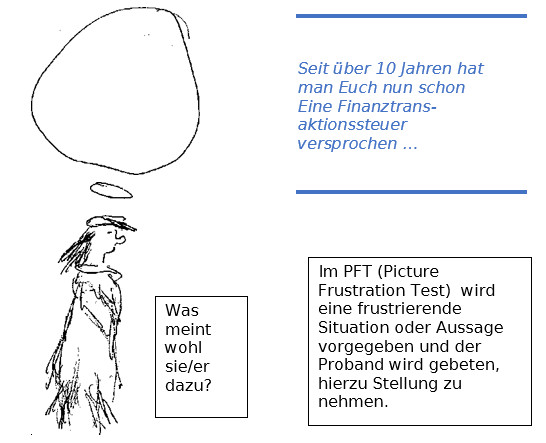

RS-Erläuterung: Der PFT ist ein projektiver Test aus dem Jahre

1957, der seither unverändert bei Hogrefe erscheint. Im PFT (Picture

Frustration Test) werden in beiden Formen, Erwachsene und Kinder, jeweils

24 frustrierende Situationen vorgegeben und die ProbandIn wird gebeten,

hierzu Stellung zu nehmen. Man nimmt an, dass sich die antwortende ProbandIn

mit der frustrierten Person identifiziert und entsprechend antwortet. Die

Antworten werden nach dem PFT-System ausgewertet und verrechnet und daraus

ein Reaktionstyp bestimmt.

_

,

,Lit.: Estes, W. K.: Toward a statistical theory of learning. Psychol. Rev. 1950, 57, 94-106; Freud, S.: Das Ich und das Es (1923). Ges. Werke, Bd. 13; Toman, W.: Motivation, Persönlichkeit, Umwelt. Göttingen, 1968.

W. Toman

Stäcker Frustration 1977, S.7

"Vorverständnisse

Das alltägliche Vorverständnis von Frustration meint in der Regel einen unlustvoll erlebten inneren Zustand, eine aversiv getönte Befindlichkeit, wie sie im Gefolge von Konflikten, genauer noch im Anschluß an das Ausbleiben von erwarteten Befriedigungen oder intendierten Zielerreichungen überhaupt auftreten kann. Frustration als derartige aversive Befindlichkeit wird vom anderen und dem Beobachter erschlossen über Äußerungen, Reaktionen, Folgeverhalten des Betroffenen, wird zugänglich vor dem Hintergrund vergleichbarer Fremd- und Selbsterfahrung. Wir schließen auf Frustration über die Frustrationseffekte bzw. Frustrationsfolgen. ’

Allgemein bestimmt kann dann je nach dem Grad theoretischer Systematisierung und empirischer Verankerung Frustration als intervenierende Variable begriffen werden, die zwischen Frustrierung (z. B. Essensentzug., oder Liebesentzug) und den spezifisch daraus resultierenden unmittelbaren Effekten (z, B. motorische Unruhe) oder längerfristigen Folgen {z. B. Depressionen) vermittelt.

In grober Gliederung führen unsere Überlegungen zum Vorverständnis des Gegenstandes damit zu folgenden ersten definitorischen Unterscheidungen:

1. F. als unabhängige Variable (Frustrierung)

2. F. als intervenierende Variable (Frustration; frustrativer Zustand)

3. F. als abhängige Variable (Frustrationseffekt; Frustrationsfolge).

Die Frustrationsforschung bemüht sich um die Systematisierung, Klassifizierung und Operationalisierung dieser Variablengruppen und die funktionalen Beziehungen zwischen ihnen. Schließlich wird die Analyse der Bedingungen, unter denen angenommene, induzierte Frustrierungen zu Frustrationseffekten führen, ein wesentlicher Bestandteil der psychologischen Analyse sein müssen."

Heckhausen & Heckhausen (2018), S. 93:

"Frustration Unter Frustration wird hier eine Blockierung von Reaktionen verstanden, die zur Triebbefriedigung führen oder

eine Blockierung konsummatorischer Reaktionen, nachdem das Handlungsziel erreicht wurde. In beiden Fällen wurde beobachtet,

dass das Versuchstier heftiger, häufiger oder variabler reagiert. Anscheinend beruht dieser Frustrationseffekt auf einer Steigerung

jenes Triebes, dessen Befriedigung vereitelt wurde. Eine Annahme von Dollard, Doob, Miller, Mowrer und Sears (1939) war, dass es

bei häufiger Frustration zu einem erworbenen Trieb kommt, der zur allgemeinen Triebstärke beiträgt und in seiner spezifischen

Form mit aggressiven Reaktionen verknüpft ist. Nach ihren Vorstellungen beruht aggressives Verhalten immer auf Frustration

und jede Frustration führt auch zu Aggression. Frustration wurde von ihnen als notwendige und zugleich hinreichende Bedingung

für Aggression angesehen. Diese Auffassung wurde durch die empirische Forschung in dieser sehr weit gefassten Form widerlegt

(vgl. Feshbach & Singer, 1971; Bandura, 1971; Zumkley, 1978)."

Dollard, Doob, Miller, Mowrer, Sears: Frustration und Aggression.

In dieser klassischen Arbeit wird eine strenge Gesetzmäßigkeit behauptet, nämlich dass jede Frustration Aggressionen erzeugt und dass jeder Aggression eine Frustration vorausgeht.

Literatur (Auswahl) und im Text.

- Barker, Roger; Dembo, Tamara & Lewin. Kurt (1941): Frustration and Regression. An Experiment with Young Children, Studies in Topological and Vector Psychology II, University of Iowa Press, Iowa 1941, pp. 216–219

- Dammschneider, Wolfgang & Mader, Erhard (1971, Bearbeiter; engl. 1939, 1967) Dollard, Doob, Miller, Mowrer, Sears. Frustration und Aggression. Weinheim: Beltz Studienbuch.

- Dollard, John et al. (1939): Frustration and Aggression. New Haven, CT: Yale University Press.

- Giesecke, Dana & Welzer, Harald (Hrsg.) 2022 Zu spät für Pessimismus. Das FUTURZWEI-Anti-Frust-Buch für alle, die etwas bewegen wollen. Frankfurt: Fischer.

- Sträker, Karl Heinz (1977) Frustatrion. Stuttgart: Kohlhammer Standards Psychologie.

Links (Auswahl: beachte)

Glossar, Anmerkungen und Endnoten:

GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.

__

Instigation. Vorhersage, hier Aggression, Frustration.

__

Standort: Erlebnisregister: Erleben und Erlebnis Frustration.

*

Zur Erlebnisregister * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hautseite *

Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse

Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis

*

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site: www.sgipt.org

z.B. Inhaltsverzeichnis site: www.sgipt.org. |

Dienstleistungs-Info.

*

Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis der Frustration. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Erlebnisregister/Frust.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen

Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich

verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle

benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten

oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.

Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.

Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um

Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,

sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

korrigiert: 07.01.2023 irs Rechtschreibprüfung und gelesen

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

11.01.2023 Eränzung Stäcker: Vorverständnisse und Heckhausen & Heckhausen (2018).

10.01.2023 1. Grundversion ans Netz

07.01.2023 irs Rechtschreibprüfung

06.01.2023 Angelegt, erste Sichtungen und Erfassungen.