|

|

|

Seite 4

|

|

anläßlich der Feier 150 Jahre Psychiatrie in Erlangen

am Donnerstag, den 24.10.1996

Integrative Psychologische Psychotherapie (GIPT)

und Psychiatrie

von Rudolf Sponsel

Gemeinschaftspraxis für Allgemeine und Integrative

Psychologie, Beratung,

Diagnostik und Psychologische Psychotherapie - Erlangen

(Eine Phobie 1777) (reaktive Melancholie Ende 19. Jhd.) (reaktive Schulphobie Ende 19. Jhd.) |

allgemeinen und integrativen Psychotherapie dargelegt. J. C. Reil (1796, 1803, 1805, 1808, 1812) - Schöpfer des Begriffes Psychiaterie (1808, S. 161) - wird als "Vater" der allgemeinen und integrativen Psychiatrie und Psychotherapie gewürdigt, insbesondere durch seine Rhapsodieen ... (1803). Fast alle bedeutenden allgemeinen und integrativen Ideen finden sich bereits in der frühen Psychiatrie des 19. Jahrhunderts, u. a. das Relativitätsprinzip aller Heilmittel, das psychotherapeutische Heilprinzip als Anstoß zur Selbstheilung, die potentielle Natur und potentiell unendliche Vielfalt aller Heilmittel. Die alte Psychiatrie kannte auch keinen Gegensatz zwischen Psychikern und Somatikern (Leupoldt 1837; Griesinger 1861). Es wird berichtet, daß inzwischen rund 1000 Arbeiten zur Psychotherapie-Integration vorliegen, rund 800 sind dokumentiert in: Sponsel (1995), siehe bitte Literaturverzeichnis. |

|

Bolten 1751 finden Sie hier |

1751 erscheint von J. C. Bolten, Arzt in Halle, eine kleine Schrift mit dem Titel "Gedancken von psychologischen Curen": In § 7 (S. 23) definiert er: "Die Handlung, vermöge welcher statt einer Krankheit die Gesundheit wieder hervorgebracht wird, nennt man eine Cur. Geschieht diese Handlung an der Seele, so heißt sie alsdann eine Seelencur."(1)

Die erste interdisziplinäre, allgemeine und integrative Fachzeitschrift wird von Karl Philipp Moritz 1783-1793 herausgegeben mit dem Titel "Erkenne dich selbst - Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde", das bereits im ersten Band eine klare allgemeine und integrative Psychotherapiekonzeption enthält(2), die auf den Arzt Marcus Herz zurückgehen soll. Die Zeitschrift war in fünf Haupt-Kategorien gegliedert: (1) Seelenkrankheitskunde, heute Psychopathologie, (2) Seelennaturkunde, heute Psychologie, (3) Seelenzeichenkunde, heute Diagnostik, (4) Seelendiätetik, heute Prophylaxe und (5) Seelenheilkunde, heute Psychiatrie und Psychotherapie. Sowohl die Psychiatrie als auch die Psychologie und Psychotherapie beziehen sich zu Recht auf diese erste empirisch(3)-interdisziplinäre Fachzeitschrift.

Die erste wirklich systematische und umfassende Konzeption einer interdisziplinären allgemeinen und integrativen Psychotherapie stammt aber ohne Zweifel von JohannChristian Reil [1759-1813] aus dem Jahre 1803 mit seinem 504 Seiten starken Buch Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen. Ernest Harms würdigt 1960 im American Psychiatric Association Journal (66, 1037-1039) Reils Konzeption von den Geisteskrankheiten als "die großartigste psychologisch-biologische Philosophie", die ihm jemals begegnet ist (zit. nach Ellenberger 1973, Bd. I, S. 300). Als ich mich daran machte, die Literatur zur schulen- und methodenübergreifenden Psychotherapie auszuwerten - von geschätzten 1000 Arbeiten im

engeren Sinne fand ich rund 800 - , um die Evaluation der "Klinischen PsychologInnen/ PsychotherapeutInnen" des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen in seiner schulen- und methodenübergreifenden Bedeutung zu begründen, stieß ich bei meinen historischen Recherchen auf Leopold Löwenfelds [1847-1927] Lehrbuch der gesammten Psychotherapie(4) von 1897 über das ich auf Reil aufmerksam wurde. Für die meisten klinischen Psychologielehrbücher beginnt die Psychotherapie mit Freud. Das ist sicher falsch.(5) Die Psychoanalyse ist nur ein Ast im Baum der gesamten Psychotherapie, den Reil schon 1803 im Grundriß entwickelte und vorhersah. Betrachten wir also einmal:

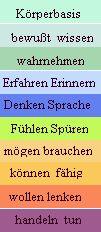

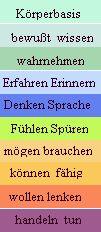

Die Heilmittel-Klassen in der GIPTin der Analogdarstellung "Psychotherapiebaum"

|

|

|

Die Heilmittelklasse Empfinden_Fühlen_Spüren spielt z. B. eine wichtige Rolle in der Gesprächspsychotherapie, beim Focusing, in der Körpertherapie, in Gestalt und in der konzentrativen Bewegungstherapie. Entspannen ist eine Spezies dieser wichtigen Heilmittelklasse. Alexithymien, Orientierungslosigkeit, psychosomatische Symptommasken und Überforderungssyndrome haben oft mit gestörtem Empfinden_Fühlen_Spüren zu tun, was insofern sehr wichtig ist, weil diese Grundfunktion die Grundlage (primärpsychologische Basis) des (Be-) Wertens bildet und damit für die Selbstorientierung erforderlich ist.

Einsicht, Bewußtheit und Katharsis sind die Kernheilmittel der Psychoanalyse, aber auch von Gestalt und Gesprächspsychotherapie.

Lernen und Verhalten sind die Grundklassen der verhaltenstherapeutischen Heilmittel.

Denken, Einstellungen und Kognitive Schemata sind wichtige Heilmittel in der kognitiven Therapie.

Durcharbeiten und Klären sind wichtige Spezies der Heilmittelklasse Kommunikation, die in allen Psychotherapien eine zentrale Rolle spielt.

Regeln - die Beziehungen lenken, gestalten und verändern - sind wichtige Heilmittel der interpersonellen Therapien, der Transaktionsanalyse, der Systemischen, Strategischen und Kommunikationstherapie, speziell auch in der Anwendung Gruppen- und Familientherapie.

Konfrontieren als Stellen sind Spezies mehrerer Heilmittelklassen, besonders aber des Tuns, das eine zentrale Rolle in der Verhaltens- und Systemischen Therapie spielt.

Lenken ist wahrscheinlich das wichtigste allgemeine Heilmittel überhaupt. Eine offensichtliche Rolle spielt es bei Zwängen, Impulsneurosen, bei den Süchten und Abhängigkeiten, beim Vermeidungsverhalten und allen Störungen vom Typ Beherrschung einerseits und Überwindung von Passivität, Desinteresse und Trägheit andererseits. Einige psychologische Heilmittel haben kriterienvalide Funktion und können daher zur Evaluation und Erfolgskontrolle besonders herangezogen werden (Sponsel 1995, 217-218).

Der Psychiatrie und Medizin war der Heilmittelbegriff schon immer geläufig. Mit der Entwicklung der Psychotherapieschulen verschwand dieser klare und wichtige Begriff des Heilmittels aus der psychotherapeutischen Literatur und tauchte erst in den letzten Jahren wieder unter dem veränderten Namen Heilwirkfaktor oder Wirkfaktor in der Therapieforschung auf. Ich möchte den Zugang über die GIPT-Heilmittellehre anhand von ein paar Fallgeschichten verdeutlichen:

|

und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise ... Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals unter der Krone wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man sich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben sähe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward, ... ."(So Johann Wolfgang von Goethe 1770 in Straßburg aus Gerlach, H. E. et al. 1966, S. 49 f). |

Wie wir sehen hat Goethe hier, wie viele andere auch, die Heilmittel Stellen, Aushalten und Üben für sich entdeckt, was heute Konfrontationstherapie, Flooding oder Expositionsbehandlung heißt. Und rund 150 Jahre später lesen wir bei Ferenczi (19842, Bd. II, 1927, orig. 1919, S. 59-60):

Ferenczis zur Konfrontationstherapie

|

Man erkennt heute unschwer, wodurch die Angsthysterischen Ferencziswirklich geheilt wurden. Und Sie mögen sich mit mir wundern, weshalb eine solche Erkenntnis nicht zur Veränderung der psychoanalytischen Grundregel geführt hat.

Den Sachverhalt, der heilt, nennen wir Heilmittel; den Weg, ihn herzustellen, Methode und die spezifische Art und Weise, wie die Herstellung erfolgt, heißt Technik.

Autogenes Training ist also eine Methode,

das Heilmittel Entspannung herbeizuführen.

Die spezifische Anwendung und Verpackung: allein oder

in der Gruppe, fraktioniert oder in einem Block, im Liegen oder in der

Droschkenkutscherhaltung, ist eine Frage der Technik. Bekannte

und bewährte Heilmittel können natürlich keiner Therapieschule

gehören, mögen sie auch von ihr erfunden oder entdeckt worden

sein, sondern sie gehören der allgemeinen Heilkunde und sind

für alle Menschen da. Daher gelang es Janov z. B. auch

nicht, die Ausübung der Primärtherapie rechtlich schützen

zu lassen. Die meisten psychischen Heilmittel sind ohnehin allgemein bekannt

und gehören zur Alltagskulturgeschichte. Betrachten wir hierzu noch

einen "Fall":

|

Das Bildnis zeigt den jungen Pawlow als Studenten (links) mit seinem Bruder Dimitri aus der Biographie von Asratjan, E. A. (1978, dt. 1982). Iwan Petrowitsch Pawlow. Leipzig: Hirzel, S. 99 und die Geschichte wurde entnommen: Schipkowensky, N. (1965). Iatrogenie oder befreiende Psychotherapie. Leipzig: Hirzel, S. 236. Ein bedeutendes Werk zu den Kunstfehlern, besonders zu den psychologisch verursachten. |

Bei dem Berichterstatter handelt es sich um eine bedeutende Persönlichkeit der Heilkunde, nämlich um Pawlow (1849-1936; zitiert nach Schipkowensky 1966, S. 236), Nobelpreis 1904. An diesem Fall ist bemerkenswert, daß das ätiologische Konzept einer reaktiven Melancholie vertreten wird und daß die vollständige Heilung ohne jede fachliche therapeutische Hilfe erfolgt. Man fragt sich an dieser Stelle, was hätte wohl Freud oder Rogers bewirkt?

Was sind hier die Heilmittel? Offensichtlich eine drastische direktive Maßnahme der Freunde gegen die elterliche Weisung und für berufliche Selbstverwirklichung. Deren Bedeutung kannte Reil schon. In dem zusammen mit dem Philosophen Kayßler 1805 herausgegebenen Magazin für die psychische Heilkunde entwickelt er in dem einzigen von ihm darin enthaltenen Aufsatz Medicin und Pädagogik die Jung'sche Selbstentfaltungs- und die humanistische Selbstverwirklichungsidee:

Es "... kann die Erziehung nicht Mittheilung, sondern bloße Veranlassung zur Selbstentwickelung dessen seyn, was als Anlage schon in ihm ist" (S. 418). Und S. 422: "Die wahre Methode der Erziehung und des Unterrichts ist diejenige, durch welche das ganze Innere des Menschen erregt und lebendig gemacht wird."

Gerade im Zusammenhang mit Pawlow mag es Sie noch interessieren, daß Reil bereits 1796 in seiner gelegentlich als romantisch oder vitalistisch mißverstandenen Arbeit über die "Lebenskraft" in § 21 (S. 141 folgende) die Idee des bedingten Reflexes als Prinzip der assoziativen Verkettung nach Zeit und Häufigkeit formuliert. Seine Arbeit über die Lebenskraft beginnt ganz unromantisch wie folgt: "§ 1 Die Erscheinungen belebter Körper haben vorzüglich in der Materie ihren Grund". Lebenskraft nach Reil ist nur eine Bezeichnung für die Naturgesetze und Regeln, die aus toter Materie Leben hervorbringen. Auch Reils phantastisch anmutende Vorschläge wie z. B. einer perfekten theatralischen Illusionstherapie beruhten immer auf empirischen Berichten und Falldarstellungen, der Ausgang all dieser kühnen und kreativen Ideen war immer die Beobachtung, z. B.: Wahn kann manchmal geheilt werden, wenn man dem Wahnsinnigen die Illusion der Erfüllung seiner Wahnidee in perfekter Hollywoodmanier vermittelt, wenn man z. B. eine eingebildete Schwangere - scheinbar, aber für sie überzeugend und glaubhaft - entbindet.

Glaube, Illusion und Vertrauen sind sehr wichtige allgemeine psychische Heilmittel und die Grundlage des heilkundlich so bedeutsamen Placeboeffektes. Das folgende Beispiel aus dem wirklichen Leben demonstriert auf sehr eindrucksvolle Weise wie wirkungsvoll die geniale Idee Reils einer theatralischen Therapie angewendet werden könnte. Ellenberger berichtet (dt. 1973, Bd. 2, S. 889):

|

"Ein Schulkamerad hatte ihn hinterrücks zu Boden geworfen, Carl Gustav war eine Zeitlang ohnmächtig, stellte sich aber noch eine Weile länger bewußtlos, um den Schuldigen zu erschrecken. Von da an wurde er immer bewußtlos, wenn er nicht zur Schule gehen mochte oder wenn er keine Schularbeiten machen wollte. Sechs Monate lang mied er die Schule; streifte durch die Gegend und gab sich seinen Tagträumen hin. Die Ärzte standen vor einem Rätsel; einer sprach von Epilepsie. Dann hörte Carl Gustav eines Tages mit an, wie sein Vater einem befreundeten Besucher gegenüber seine Sorgen über die Zukunft seines Sohnes aussprach. Dem Jungen wurde plötzlich klar, daß das Leben eine ernste Sache ist, und daß er sich darauf vorbereiten müsse, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Von diesem Tag an bemühte er sich, seine Ohnmachtsanfälle zu unterdrücken und nahm seine Schularbeit wieder auf. Diese Episode zeigt nicht nur, wie eine Kindheitsneurose beginnen kann, sondern auch, wie sie spontan geheilt werden kann, im Gegensatz zum Fall Andre Gides, dessen ganze Kindheit durch eine ähnliche Neurose überschattet war." [Anmerkung] |

Carl GustavJung (1875-1961) hatte ein traumatisches Erlebnis, welches der Anlaß ist, neurotisches Verhalten, hier Ohnmachtsanfälle, das ihm einen sekundären Krankheitsgewinn bringt, zu entwickeln. Ermahnungen fruchten nichts. Da hört er nebenbei die ernsthafte Sorge seines Vaters. Was sind hier die psychischen Heilmittel? Das Nebenbei, die Bewußtheit, der Vater weiß nicht, daß er mithört, veranlaßt ihn, seinem Vater die ernsthafte Sorge wahrscheinlich erstmals wirklich zu glauben. Ganz plötzlich [zu den schlagartigen Heilungen > Corsini's "Konfrontative Therapie" Corsini, R.. J. (1983) Bd. 1, S. 555 ff.] gewinnt er Einsicht in den Ernst seiner Situation und es kommt zu einem urplötzlichen Einstellungswandel, der zu verändertem, positiven und konstruktiven schulischen Verhalten führt.

Das große Heilmittel der Ära Janet (1859-1947), Breuer und Freud um die vorige Jahrhundertwende hieß Katharsis. Gelingt es, verdrängte Traumata wieder bewußt zu machen, also die Spaltung von Affekt und kognitivem Sachverhalt durch die provozierte Übertragungsneurose aufzuheben, hat Heilung stattgefunden, so die psychoanalytische Hypothese. Wir glauben das so allgemein nicht und halten dies für nur manchmal zutreffend.

Wir glauben eher: In der Psychotherapiestunde erfolgt die Heilung oder Besserung gewöhnlich nicht, aber die Arbeit dort liefert den Anstoß [Sponsel 1995, Axiom XIV, 3a, S. 138f], ein Heilungs-Theorem, das bereits Reil 1808 (S. 167-168) vertritt: "Denn das technische Heilen ist nichts anders, als ein Setzen eines solchen Aeußern, durch welches die innere Heilkraft der Natur auf eine Art erregt wird, daß sie dem Zwecke der Genesung gemäß thätig ist."

Als allgemeine und integrative PsychotherapeutInnen lehnen wir überhaupt jeden Dogmatismus und Schulendoktrinen ab. Ob Lern-, Gestalt-, Tiefen- oder kognitive Psychologie, ob Biologie, Medizin, Psychiatrie, Kybernetik, Anthropologie, Soziologie oder die Kulturgeschichte des Alltags: Alle diese Disziplinen und Wissenschaften sind für unser Gebiet wichtig. Die Verabsolutierung der Vergangenheit und frühkindlicher Einflüsse ist genauso falsch wie das Dogma, sich auf das Hier und Jetzt zu beschränken. Es gibt auch keinen Gegensatz zwischen Direktiv oder Non-Direktiv, weil jede Therapie beeinflussen will, und es stellt sich nur die Frage des Wie und von Mehr oder Weniger. Wir bestehen daher auf dem Recht, ja sogar der Pflicht, eine therapeutische Haltung situations- und zweckangemessen einzunehmen. Und wir wollen mit dem ganzen Psychotherapiebaum arbeiten.

Unser Menschenbild ist realistisch: der Mensch ist zum Guten wie zum Schlechten befähigt und wir PsychotherapeutInnen natürlich auch. In guten Gesellschaften paßt daher am besten jeder auf jeden auf, dies um so mehr, je mehr Macht jemand hat, denn Macht ist gefährlich und wir alle sind anfällig. Supervision ist uns daher wie Fortbildung ein Lebensprinzip.

Eine wirklich allgemeine wissenschaftliche Psychotherapiekonzeption und Heilmittellehre kann und darf sich natürlich nicht nur auf eine spezielle soziokulturelle Situation des Westens - etwa Wien um 1900 oder Liverpool 1960 - beziehen, sondern muß für die verschiedenen Kulturen und Zeiten Gültigkeit anstreben, bedarf also einer transkulturellen und ethno-psychiatrischen Perspektive. Ein epochales Werk zu diesem Thema verdanken wir hierzu J. D. Frank, Psychiater und früherer Präsident der American Psychopathological Association mit seinem berühmten Buch Die Heiler(6).

Im allgemeinen und integrativen Psychotherapieverständnis

gibt es keinen Gegensatz zwischen Somatikern und Psychikern. Das sind zwei

im Grundsatz völlig gleichberechtigte und unterschiedliche Perspektiven

und Zugänge, eine Auffassung, die die alten Psychiater und Psychopathologen

schon immer hatten. Auch Wilhelm Griesinger (1817-1868), der als

Begründer der naturwissenschaftlichen Psychiatrie gilt. In seiner

Pathologie

und Therapie der psychischen Krankheiten von 1861 lesen wir im §

205 (S. 471): "Zunächst auch von der Thatsache des empirisch constatirten

Erfolges ist auszugehen, indem für die psychische und somatische

Heilmethode eine absolut gleiche Berechtigung in Anspruch genommen

wird." Griesinger scheute sich auch nicht, das Wort Eklektizismus

in den Mund zu nehmen und für eine "ecclectische Concession beider

Partheien" (S. 471) einzutreten, wie vor ihm schon in Erlangen Leupoldt

in seinem Lehrbuch von 1837 (S. 27).

Mit der Entwicklung der Computer und der mit ihr möglichen

Metaphern und Analogien können wir inzwischen das Leib-Seele-Problem

besser verstehen. Der Leib repräsentiert die Hardware und die zu seinem

Betrieb notwendige Software, also das Betriebssystem, ist in ihm selbst

implementiert. Erfahrungen, Erlebnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen,

Interessen und Neigungen sind sozusagen Anwendungsprogramme und überwiegend

"Lebenssoftwareprodukte", die wir uns generell im Gedächtnis, das

sich fortlaufend entwickelt, verändert und dynamisch organisiert und

verwaltet wird, vorstellen.

Die "Software" Seele und Geist ist wahrscheinlich vielfach

untrennbar mit dem Betriebssystem des Leibes und der Hardware direkt verbunden.

Die Verflechtung und Vernetzung von Programmen körperlicher, seelischer

und geistiger Prozesse liefert auch die wissenschaftliche Grundlage dafür,

daß Psychotherapie prinzipiell mit medizinisch-naturwissenschaftlichen

Methoden, etwa durch Psychopharmakotherapie oder mit psychologischpsychotherapeutischen

Methoden betrieben werden kann.

Was heißt nun integrieren? Im wesentlichen heißt die Antwort: für den Einzelfall maßschneidern und evaluieren. Wir können und brauchen nicht dauernd das Rad neu zu erfinden. Bewährte Standard-Methoden oder Therapieforschungsergebnisse werden von uns natürlich anerkannt und für den Einzelfall passend aufbereitet. In dem interessanten Buch von Mallach et al. (1993, S. 2) über ärztliche Kunstfehler lesen wir: "Übersieht der Arzt veröffentlichte neue Behandlungsmethoden und hält er an Überholtem fest, so handelt er pflichtwidrig (BGH NJW 1978 587, OLG Bamberg VerR 1977 436)." Ersetzen wir in diesem Text das Wort Arzt durch PsychotherapeutIn, ist klar, daß ein Festhalten an überholter Schulenfixierung als psychotherapeutischer Kunstfehler betrachtet werden muß. Die PatientInnen haben den ganzen Psychotherapiebaum verdient.

In diesem Sinne arbeiten Garfield oder Lazarus seit über 20 Jahren fundiert eklektisch. Tölle sagt bereits 1982 (S. 49) hierzu: "Was zum Beispiel Lazarus(7) (1976) als multimodale Verhaltenstherapie bezeichnet, entspricht in wesentlichen Zügen dem mehrdimensionalen Therapiedenken in der Psychiatrie." Der Lehrstuhl Grawe(8) in Bern bildet seit 1992 postgraduiert in allgemeiner Psychotherapie aus. Es liegen inzwischen über 1000 Arbeiten zur Psychotherapieintegration vor. Seit 1983 gibt es die Society for Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI(9)), die seit 1990 das Journal of Psychotherapy Integration herausgibt und zahlreiche Meetings, Kongresse und Arbeitsgemeinschaften weltweit organisiert. Das erste moderne systematische Werk zur allgemeinen und integrativen Psychotherapie stammt von van Quekelberghe(10) (1979), kurz gefolgt von Garfield(11) (dt. 1982). Petzold (1993), Grawe et al. (1994), Grawe (1995), Glatzel (1995), Hummitzsch (1995), Parfy (1996). Auch praktische Ausarbeitungen finden sich in Blaser et al. (1992), Rahm(12) et al. (1992) oder Sponsel (1995).

Die alte Psychiaterie

- der Begriff wurde von Reil im Jahre 1808 in seiner Arbeit Ueber

den Begriff der Medicin und ihre Verzweigungen, ... (S.161) erfunden(13)

- war schon immer pragmatisch, eklektisch und allgemein-integrativ orientiert(14).

150 Jahre Psychiatrie Erlangen sind ein guter Anlaß, die alten Traditionen

in unserer Region im Geiste eines Reil, Leupoldt, Strümpell

oder Kolb interdisziplinär und kooperativ weiter auszubauen.

In diesem Sinne:

|

|

|

Über den Autor: R. Sponsel (Jahrgang 1944) studierte in Erlangen Psychologie (Toman, Werbik), Psychopathologie (Wieck, Baer), Philosophie (Lehrstuhl Lorenzen) und Soziologie (Matthes). Seit 1978 freie Praxis, ab 1985 allgemeine und integrative psychologisch-psychotherapeutische Gemeinschaftspraxis mit der Ehegattin. Gemeinsam über 1000 Fälle und rund 1500 h Supervisionserfahrung. Multimodale Berufstätigkeit (u.a. mehrere Jahre Teilzeit in einer Übergangseinrichtung für Psychisch Kranke), Weiter- und Fortbildung. Forensischer Sachverständiger (Familienrecht, Aussagepsychologie); verkehrpsychologische Beratung. Arbeiten: "CST-System" (1982-84; ca. 6000 Testerhebungen), Empirische Dissertation (N=1091) über Psychotherapieerfolgskontrolle und Evaluation (Toman, Egg), "Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie" (1994, Kapitel 6 von dem Mathematiker Dr. B. Hain) und "Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie" (1995), Kunstfehler; Evaluation und Qualitätssicherung (jeweils im Druck). Derzeit neben der Praxis mit dem Aufbau der Gesellschaft für Allgemeine und Integrative Psychotherapie und dem Ausbau der GIPT beschäftigt (operational konstruktive Normierung der psychotherapierelevanten Grundbegriffe; Auf- und Ausbau einer Evaluationsdiagnostik, Methoden- und Falldatenbank).

Hinweis: Wer sich für die Allgemeine und Integrative Psychotherapie interessiert, kann unter der angegebenen Adresse unten Informations-Material anfordern. Die Gesellschaft ist offen für alle Heil-, Heilhilfsberufe, Interessierte oder Betroffene.

Anschrift: Dipl. Psych. Dr. phil.

R. Sponsel. PF D-91052 Erlangen. Tel. 09131-27111. Fax 09131-27115,

Mail: sekretariat@sgipt.org

Fußnoten als Endnoten

1. Bolten erkennt

auch bereits, daß zur Ausübung psychologischer Kuren ein Psychologiestudium

notwendig ist. So schreibt er in § 30 (S.57):

"Wer demnach psychologisch

curiren lernen will, muß sich um die Erlernung der Gesezze der Natur

der Seele bekümmern."

2.

Eine komprimierte Darstellung als Reader in Sponsel (1995, S. 563f)

3. Nicht "moralisches

Geschwätz", sondern "Fakta" soll dieses Magazin bringen,

heißt es im Vorwort (I, S. 8).

4. Reader

in Sponsel (1995, S. 580)

5. Zur

Zeit Freuds waren schon über 100 psychische Heilmittel bekannt,

siehe Sponsel (1995, S. 24-26) Zur Geschichte der Psychotherapie.

Und die allgemeine Psychotherapie findet sich schon erörtert bei Binswanger,

O. (1896), Dornblüth, O. (1911), Münsterberg, H.

(1914, 19202) ganz abgesehen von der Monographie Löwenfelds

(1897)

zur Allgemeinen Psychotherapie.

6. Eine Zusammenfassung

der Erkenntnisse Franks finden Sie in einem Reader bei Sponsel (1995, S.

611-614).

7. Reader

der Position Lazarus' in Sponsel (1995, S. 627f).

8. Reader zur Allgemeinen

Psychotherapie der Forschungsgruppe Grawe in Sponsel (1995, S. 620f)

9. Reader

zur Geschichte der SEPI findet sich in Sponsel (1995, S. 616)

10. Reader

in Sponsel (1995, S. 650)

11. Reader

in Sponsel (1995, S. 615)

12. Reader

in Sponsel (1995, S. 652)

13. Interessante

Hypothesen, wie Reil zu dem Begriff gekommen sein könnte, findet man

bei: Mechler, A. (1966).

14. Das gilt

eigentlich schon immer und auch heute noch, jedenfalls für

alle schulenungebundenen Mediziner- und PsychiaterInnen. Vgl. auch Müller-Hegemann's

"Medizinische Psychotherapie" (1976), Reader in Sponsel (1995, S. 632f)

und erst jüngst bestätigte mir Lempp seine Einstellung: "Ich

habe mich immer gerne in der Psychotherapie als einen 'Eklektiker' bezeichnen

lassen." (briefliche Mitteilung 29.7.96).

Anmerkung: In dem Western "Revolverhelden

von Wyoming" (Regie Tay Garnett), z.B. ausgestrahlt von der ARD

am 2.8.5, 0.35 Uhr, findet sich eine ganz typische - ich nenne sie

- "C.G.Jung Situation". Ein Schafzüchter wähnt in dem Rancherhelden

einen Feind, der ihm Böses will. Zufällig bekommt er ein Gespräch

zwischem dem Helden und dem Präsidenten der USA u.a. auch über

ihn mit, wohlwissend, daß der Held, nicht weiß, daß er

mithört. Auf diese Weise erlebt er glaubwürdig und authentisch

Verständnis und Achtung des Helden für seine Person, was seine

Feindseligkeit schlagartig ins Gegenteil verkehrt. Er ist plötzlich

von der Lauterkeit des Helden überzeugt und ergreift von nun an für

diesen Partei. Das ist eine sehr schöne Darstellung für die oben

ausgeführte "C.G.Jung-Situation", wie das Heilmittel authentische

Glaubwürdigkeit eine Einstellung völlig verändern, ja sogar

ins Gegenteil verkehren kann.

| Suchen in der IP-GIPT,

z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>

site:www.sgipt.org

z.B. Psychiatrie site:www.sgipt.org. oder <Psychopathologie site:www.sgipt.org> |